di Paolo Repetto, 2 aprile 2023

Anni fa ho trattato in un paio di articoli il rapporto degli italiani col viaggio (cfr. Perché non esiste in Italia una letteratura di viaggio). All’epoca mi è stato rimproverato di declassare i nostri connazionali a viaggiatori di serie B, mentre in realtà sostenevo semplicemente che non è mai esistita in Italia una cultura diffusa del viaggio, paragonabile ad esempio a quella inglese: ed è una cosa di cui rimango tuttora convinto, anche se non ho naturalmente mai pensato che gli italiani, pur nei secoli meno luminosi della loro storia, tra il XVII e il XIX, non si siano mossi per il mondo, e nemmeno che abbiano lasciato scarsa traccia dei loro spostamenti. Le memorie e i diari si sprecano, e a quelli dei naviganti cinquecenteschi hanno fatto seguito nei secoli successivi quelle di missionari e diplomatici. Neppure sono mancati i viaggiatori per diletto o per spirito di avventura, ma (ed è questa la differenza di cui parlavo) costoro hanno trovato in patria un uditorio piuttosto limitato e tiepido. Per svariati motivi, che ho già elencati negli scritti di cui sopra e che non starò a ripetere.

Anni fa ho trattato in un paio di articoli il rapporto degli italiani col viaggio (cfr. Perché non esiste in Italia una letteratura di viaggio). All’epoca mi è stato rimproverato di declassare i nostri connazionali a viaggiatori di serie B, mentre in realtà sostenevo semplicemente che non è mai esistita in Italia una cultura diffusa del viaggio, paragonabile ad esempio a quella inglese: ed è una cosa di cui rimango tuttora convinto, anche se non ho naturalmente mai pensato che gli italiani, pur nei secoli meno luminosi della loro storia, tra il XVII e il XIX, non si siano mossi per il mondo, e nemmeno che abbiano lasciato scarsa traccia dei loro spostamenti. Le memorie e i diari si sprecano, e a quelli dei naviganti cinquecenteschi hanno fatto seguito nei secoli successivi quelle di missionari e diplomatici. Neppure sono mancati i viaggiatori per diletto o per spirito di avventura, ma (ed è questa la differenza di cui parlavo) costoro hanno trovato in patria un uditorio piuttosto limitato e tiepido. Per svariati motivi, che ho già elencati negli scritti di cui sopra e che non starò a ripetere.

I viaggiatori dunque ci sono stati, e hanno scritto anche parecchio. Solo oggi, però, le loro relazioni stanno poco alla volta riemergendo dall’oblio, in virtù del momento particolarmente positivo per la letteratura di viaggio in generale. E in queste relazioni c’è di tutto: avventura, critica sociale, religione, osservazione scientifica e naturalistica, etnografia, storia, economia, né più né meno come negli scrittori dei paesi di antica vocazione coloniale. Ma c’è anche di più, e qui volevo arrivare: c’è un’attitudine particolare che nei francesi e negli inglesi, ad esempio, è meno presente (almeno nei secoli cui faccio riferimento). Gli italiani parlano infatti volentieri di avventure galanti e di performances erotiche, spesso al limite o ben oltre il limite della credibilità. Il che non è una novità, e induce a pensare che nei secoli la mentalità dell’italica gente sia cambiata ben poco.

1. Questi temi non comparivano naturalmente nei resoconti dei viaggiatori medioevali, che erano quasi tutti dei religiosi. Lo stesso Marco Polo cerca nei limiti del possibile di evitarli; o meglio, racconta dei costumi “facili” delle diverse popolazioni orientali, ma con lo sguardo freddo dell’entomologo. A Pechino le donne, se il marito si assenta per più di venti giorni, possono cercarsi un altro uomo: nello Uiguristan i padroni di casa offrono con insistenza le loro mogli agli ospiti, e per non disturbare escono di casa: lo stesso a Kaindu. Stranezze orientali. Riferisce anche dell’incredibile numero di prostitute che ovunque prestano i loro servigi, cosa che peraltro avrebbe potuto constatare anche nella sua Venezia. Non ci dice però se si sia adeguato ai costumi locali e abbia fruito dell’offerta. Al contrario del grande viaggiatore arabo Ibn Battuta, che racconta volentieri delle sue quattro mogli e aggiunge che è sempre stato in grado di soddisfarle ampiamente, Marco sembra aver vissuto i suoi diciannove anni di permanenza asiatica in una castità monacale.

Dopo la scoperta del nuovo mondo, invece, l’attenzione ai possibili risvolti erotici dell’incontro con culture diverse si acuisce. Colombo non può fare a meno di apprezzare le grazie delle amerindie, e nel diario sottolinea il gradimento dei suoi marinai. La nudità fisica di uomini e donne è la prima cosa che nota, e gli pare del tutto anomala, segno di povertà, di semplicità e primitivismo: non però di lussuria. La stessa attitudine possibilista ritroviamo in tutti coloro che gli vanno in scia. Per i navigatori-esploratori del Cinquecento i corpi nudi esibiti con tanta disinvoltura non sono forse così scioccanti come lo saranno tre secoli dopo per i loro epigoni vittoriani, ma trasmettono pur sempre una bella scossa, soprattutto perché lo statuto speciale degli indigeni, che ancora non si è deciso se considerare uomini o no, e che comunque non sono soggetti alle leggi cristiane, consente di apprezzarli, e magari di fruirne, senza troppi sensi di colpa. Di fatto, ad esempio, presso gli spagnoli e i portoghesi approdati per primi al Nuovo Mondo non si sviluppa, almeno inizialmente, alcuna ripugnanza sessuale. Al contrario, cronisti e testimoni della conquista narrano sovente dell’attrazione degli spagnoli per le giovani indigene e dei portoghesi per le “mulatte”, sia pure come semplici oggetti di fornicazione. E comunque il compiacimento per la bellezza di queste donne e per la loro mancanza di inibizioni (sarà più tardi il caso delle tahitiane per Bougainville e Cook e delle amerindie urone e irochesi per il barone De La Hontan) aggiunge una sfumatura piccante all’Eden che viene raccontato.

Dopo la scoperta del nuovo mondo, invece, l’attenzione ai possibili risvolti erotici dell’incontro con culture diverse si acuisce. Colombo non può fare a meno di apprezzare le grazie delle amerindie, e nel diario sottolinea il gradimento dei suoi marinai. La nudità fisica di uomini e donne è la prima cosa che nota, e gli pare del tutto anomala, segno di povertà, di semplicità e primitivismo: non però di lussuria. La stessa attitudine possibilista ritroviamo in tutti coloro che gli vanno in scia. Per i navigatori-esploratori del Cinquecento i corpi nudi esibiti con tanta disinvoltura non sono forse così scioccanti come lo saranno tre secoli dopo per i loro epigoni vittoriani, ma trasmettono pur sempre una bella scossa, soprattutto perché lo statuto speciale degli indigeni, che ancora non si è deciso se considerare uomini o no, e che comunque non sono soggetti alle leggi cristiane, consente di apprezzarli, e magari di fruirne, senza troppi sensi di colpa. Di fatto, ad esempio, presso gli spagnoli e i portoghesi approdati per primi al Nuovo Mondo non si sviluppa, almeno inizialmente, alcuna ripugnanza sessuale. Al contrario, cronisti e testimoni della conquista narrano sovente dell’attrazione degli spagnoli per le giovani indigene e dei portoghesi per le “mulatte”, sia pure come semplici oggetti di fornicazione. E comunque il compiacimento per la bellezza di queste donne e per la loro mancanza di inibizioni (sarà più tardi il caso delle tahitiane per Bougainville e Cook e delle amerindie urone e irochesi per il barone De La Hontan) aggiunge una sfumatura piccante all’Eden che viene raccontato.

La percezione “benevola” non dura a lungo, anche se naturalmente il commercio sessuale interrazziale non cesserà mai di essere praticato. Nelle nascenti colonie i missionari lo deprecano in difesa dell’innocenza dei nativi e della loro educazione morale, in patria ci si affretta a vietare le unioni miste e il riconoscimento di figli, soprattutto per scoraggiare l’eccesso di migrazioni, ma si lasciano ai religiosi le problematiche morali. Questo spiega probabilmente perché nei resoconti degli esploratori e dei colonizzatori tra il XVI e il XVIII secolo sulla sessualità si tenda a glissare. Non mi risulta sia mai stata tentata una storia generale delle esplorazioni e dei viaggi vista da questo angolo prospettico, perché la documentazione in effetti è scarsa e reticente. Non sarò io a provarci, ma penso che riserverebbe grosse sorprese.

La percezione “benevola” non dura a lungo, anche se naturalmente il commercio sessuale interrazziale non cesserà mai di essere praticato. Nelle nascenti colonie i missionari lo deprecano in difesa dell’innocenza dei nativi e della loro educazione morale, in patria ci si affretta a vietare le unioni miste e il riconoscimento di figli, soprattutto per scoraggiare l’eccesso di migrazioni, ma si lasciano ai religiosi le problematiche morali. Questo spiega probabilmente perché nei resoconti degli esploratori e dei colonizzatori tra il XVI e il XVIII secolo sulla sessualità si tenda a glissare. Non mi risulta sia mai stata tentata una storia generale delle esplorazioni e dei viaggi vista da questo angolo prospettico, perché la documentazione in effetti è scarsa e reticente. Non sarò io a provarci, ma penso che riserverebbe grosse sorprese.

In questa storia farei comunque senz’altro rientrare, sia pure per una porticina laterale, un paio di singolari viaggiatori italiani: Ludovico De Varthema e Pietro Della Valle. I due non sono dei protagonisti di primo piano, i loro nomi sono praticamente sconosciuti al di fuori della cerchia degli specialisti, e soprattutto non seguono le rotte atlantiche, ma vanno a cercare fortuna, conoscenza e avventure (di ogni genere) sulla via dell’Oriente. Il loro approccio è quindi diverso da quello degli scopritori, perché non si confrontano con una realtà antropologica inaspettata e sorprendente, ma con culture note da millenni, almeno sulla carta: e viaggiano portandosi appresso tutti gli stereotipi correnti alla loro epoca sui costumi degli orientali, compresi quelli sessuali. A costruire questi stereotipi (o meglio, a rafforzarli, perché in realtà già esistevano dai tempi di Erodoto) avevano contribuito nel medio evo i polemisti cristiani, insistendo soprattutto sulla lascivia del culto islamico, a prova della quale portavano la pratica della poligamia e il paradiso sensuale descritto nel Corano. Maometto stesso era tacciato di essere un lussurioso, e le biografie dedicategli al di qua del Mediterraneo e dei Pirenei si sbizzarrivano nell’aneddotica scandalistica.

Durante i loro viaggi i nostri protagonisti tendono spesso e volentieri a vedere confermata questa “dissolutezza morale”: ma sono anche curiosi di indagare a quali particolari esigenze ambientali o a quali motivazioni storiche rispondano le usanze più sorprendenti, e sono propensi in certa misura a giustificarle. Ciò che si aspettano, e che incontrano, non sono dunque corpi esibiti al naturale, o una sessualità libera e disinvolta: al contrario, vogliono penetrare il mistero che si cela dietro i veli e gli abiti castigatissimi, dentro gli harem e nei ginecei proibiti. Pur non essendo ancora apparse in Europa Le mille e una notte, l’esotismo importato da opere come Il milione ha acceso anche fantasie pruriginose. È soprattutto De Varthema a dare corpo a queste fantasie, a inverarle. Lo fa con un linguaggio spregiudicato ed esplicito, certamente molto più di quello dei suoi contemporanei Colombo e Vespucci, perché sa che il pubblico cui è destinato il suo racconto non si scandalizzerà affatto. Quello stesso pubblico decreterà pochi anni dopo il successo dell’Aretino e di Gerolamo Straparola. De Varthema non è però un precursore di quella letteratura pornografica che con l’affermarsi della stampa conoscerà nel Cinquecento una enorme diffusione. Nel suo racconto l’erotismo è solo un condimento, sparso qua e là ma senza esagerare, e soprattutto dal sapore genuino.

Durante i loro viaggi i nostri protagonisti tendono spesso e volentieri a vedere confermata questa “dissolutezza morale”: ma sono anche curiosi di indagare a quali particolari esigenze ambientali o a quali motivazioni storiche rispondano le usanze più sorprendenti, e sono propensi in certa misura a giustificarle. Ciò che si aspettano, e che incontrano, non sono dunque corpi esibiti al naturale, o una sessualità libera e disinvolta: al contrario, vogliono penetrare il mistero che si cela dietro i veli e gli abiti castigatissimi, dentro gli harem e nei ginecei proibiti. Pur non essendo ancora apparse in Europa Le mille e una notte, l’esotismo importato da opere come Il milione ha acceso anche fantasie pruriginose. È soprattutto De Varthema a dare corpo a queste fantasie, a inverarle. Lo fa con un linguaggio spregiudicato ed esplicito, certamente molto più di quello dei suoi contemporanei Colombo e Vespucci, perché sa che il pubblico cui è destinato il suo racconto non si scandalizzerà affatto. Quello stesso pubblico decreterà pochi anni dopo il successo dell’Aretino e di Gerolamo Straparola. De Varthema non è però un precursore di quella letteratura pornografica che con l’affermarsi della stampa conoscerà nel Cinquecento una enorme diffusione. Nel suo racconto l’erotismo è solo un condimento, sparso qua e là ma senza esagerare, e soprattutto dal sapore genuino.

Per Pietro Della Valle invece, che si muove grosso modo sulle sue tracce, ma oltre un secolo dopo, le cose sono più complesse: tra i due c’è il concilio di Trento, c’è l’attività inquisitoria della Controriforma. Può solo accennare, raccontare fino ad un certo punto, lasciare spazio all’immaginazione: nemmeno questi accorgimenti varranno però a salvare la sua opera dalla messa all’indice.

Ho scelto di far parlare il più possibile direttamente i due attraverso le loro relazioni, perché dubito che qualcuno voglia prendersi la briga di andarle a leggerle. De Varthema se la sbriga in meno di duecento pagine, ma di non facile lettura; il diario di Della Valle ne occupa invece quasi tremila. E comunque, già attraverso i diversi linguaggi che usano è possibile farsi un’idea delle due differenti personalità.

2. Ma su questo tornerò. Ora seguiamoli nei loro vagabondaggi orientali. Il primo, Ludovico De Varthema, è una figura straordinaria di avventuriero, mercante, navigatore e impareggiabile affabulatore, che compare improvvisamente ai confini estremi dell’Oriente appena raggiunto dagli europei, e sembra anzi averli preceduti tutti. Quando dico affabulatore non intendo “contafrottole”: il nostro è senz’altro propenso a speziare alquanto le sue avventure, ma gli ingredienti di fondo sono tutti naturali. Sottoposti ad una analisi critica i suoi spostamenti hanno trovato totale riscontro, così come sono risultate verosimili le descrizioni dei luoghi e dei costumi. Può apparire eccessiva la parte che si riserva nelle varie vicende in cui è implicato, ma quando s’impara a conoscerlo si capisce che da uno così ci si può attendere davvero di tutto. E comunque, per quanto attiene ad esempio alla sua partecipazione allo scontro tra i potentati indiani e i lusitani e al ruolo che vi ha giocato, i riconoscimenti che gli sono stati tributati dalla corona portoghese testimoniano della veridicità complessiva del suo racconto.

Delle sue origini sappiamo poco. È probabilmente un bolognese (o ha vissuto per qualche tempo a Bologna), trasferitosi verso la fine del Quattrocento a Roma in cerca di opportunità, che dopo aver provato a studiare ed essersi reso conto che non gli entrava nulla (lo dice lui stesso) decide di mettersi per il mondo. Nell’introduzione all’“Itinerario nello Egypto nella Surria[Siria] nella Arabia deserta e felice nella Persia nella India e nella Ethiopia”, redatto al rientro dalle sue avventure e che per un certo periodo lo ha reso famoso in mezza Europa, scrive “Me disposi volere investigare qualche particella de questo nostro terreno giro; né avendo animo (cognoscendome de tenuissimo ingegno) per studio overo per conietture pervenire a tal desiderio, deliberai con la propria persona e con li occhi medesmi ceri costumi. car de cognoscere li siti de li lochi, le qualità de le persone, le diversità degli animali, le varietà de li arbori fruttiferi e odoriferi de lo Egitto, de la Surria, de la Arabia deserta e felice, de la Persia, de la India e della Etiopia, massime recordandome esser più da estimare uno visivo testimonio che diece de audito”.

Parte da Venezia in una data imprecisata, con ogni probabilità nel 1500. Ha poco meno di trent’anni, non è quindi più giovanissimo, ma è un uomo scafato, che ha già maturato anche esperienze militari ed è provvisto di suo di un sacco di fegato; soprattutto ha una incredibile capacità di adattarsi a tutti i luoghi e le situazioni, di fingere e di approfittare della buona fede o della dabbenaggine altrui. In sostanza considera lecito ogni mezzo pur di raggiungere il suo scopo, che è quello di vedere e conoscere più cose possibile e di portare a casa la pelle. Ciò lo fa apparire un grandissimo e a volte cinico opportunista, ma stanti le circostanze questo atteggiamento è l’unico che può consentirgli di sopravvivere.

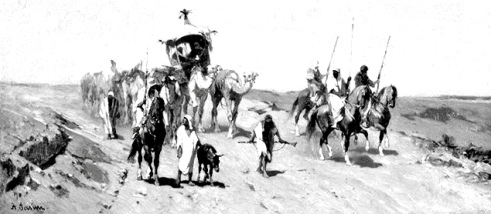

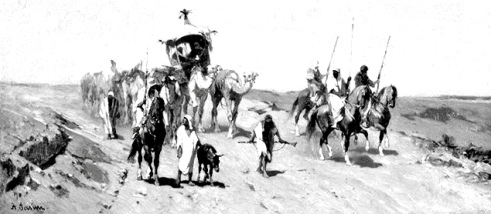

La prima tappa del suo viaggio è in Egitto, dove però non rimane a lungo. Si sposta infatti quasi subito in Libano; poi da Beirut, via Tripoli e Aleppo, arriva a Damasco, dove si fa un’amante siriana, flessuosa come una gazzella, con la quale convive giusto il tempo per imparare un po’ di arabo. Arruolatosi come Mamelucco, (cioè come mercenario al servizio del sultano) si aggrega alla scorta di una carovana diretta alla Mecca, fingendosi mussulmano. Durante il viaggio è smascherato da un mercante, che però lo prende a benvolere e una volta arrivati alla città santa lo ospita nella sua casa. Ospitalità completa, offerta soprattutto dalla moglie: “La compagnia che mi fece la ditta donna non si poteria dire, e massime una sua nipote de quindici anni, quale mi promettevano, volendo io restare li, di farmi ricco”. Non è questo però ciò che Ludovico cerca: giusto il tempo di visitare le città sacre dell’Islam, poi lo spirito errabondo ha la meglio, per cui taglia la corda con l’intenzione di raggiungere l’India. In realtà arriva solo ad Aden, dove è arrestato come spia e rischia di trascorrere il resto dei suoi giorni in catene. Ma qui mette a frutto tutte le sue risorse, si finge pazzo e gioca sulla prestanza fisica, suscitando prima la compassione e poi il desiderio della moglie del sultano.

La prima tappa del suo viaggio è in Egitto, dove però non rimane a lungo. Si sposta infatti quasi subito in Libano; poi da Beirut, via Tripoli e Aleppo, arriva a Damasco, dove si fa un’amante siriana, flessuosa come una gazzella, con la quale convive giusto il tempo per imparare un po’ di arabo. Arruolatosi come Mamelucco, (cioè come mercenario al servizio del sultano) si aggrega alla scorta di una carovana diretta alla Mecca, fingendosi mussulmano. Durante il viaggio è smascherato da un mercante, che però lo prende a benvolere e una volta arrivati alla città santa lo ospita nella sua casa. Ospitalità completa, offerta soprattutto dalla moglie: “La compagnia che mi fece la ditta donna non si poteria dire, e massime una sua nipote de quindici anni, quale mi promettevano, volendo io restare li, di farmi ricco”. Non è questo però ciò che Ludovico cerca: giusto il tempo di visitare le città sacre dell’Islam, poi lo spirito errabondo ha la meglio, per cui taglia la corda con l’intenzione di raggiungere l’India. In realtà arriva solo ad Aden, dove è arrestato come spia e rischia di trascorrere il resto dei suoi giorni in catene. Ma qui mette a frutto tutte le sue risorse, si finge pazzo e gioca sulla prestanza fisica, suscitando prima la compassione e poi il desiderio della moglie del sultano.

“La Regina de continuo stava alla fenestra con le damigelle sue, e dalla mattina alla sera stava li per vederme, e per parlar con meco: e io da piuhominisbeffegiato cavandomi la camisa cosi nudo andava inanti alla Regina, laqual tanto havea piacere quanto me vedeva, e non voleva che io me partisse da lei, e davami de boni e perfetti cibi da mangiare, in modo che io triomphava”.

Riporto qui di seguito quasi per intero il “Capitolo della liberalita della Regina”, anche se piuttosto lungo, perché mi sembra un capolavoro di sottintesi e reticenze. De Varthema fa intravvedere tutte le delizie di un paradiso mussulmano, racconta la sua resistenza alle offerte peccaminose e alle lascivie, ma al tempo stesso lascia intendere che qui si tratta di salvare la pelle e che alla fine il sacrificio della sua purezza è giustificato: perche non voleva perdere lanimael corpo. Il tutto costellato da brani di conversazione in uno spassosissimo arabo alla romanesca, che dovrebbe conferire realismo al racconto, con tanto di traduzione simultanea.

“La prima notte sequente la Regina mi venne a visitare con cinque o sei damicelle e comincio examinarme e io pian piano gli cominciava dare ad intendere che non era pazzo. Et lei prudente cognoscereel tutto mi non esser pazzo e cosicominciomicarezare con mandarme un bono letto alla loro usanza e mandomi molto ben da mangiare. El di sequente mi fece fare un bagno alla usanza pur loro con molti perfumi continuando queste carezze per dodeci giorni, comincio puoi a descendere e visitarme ogni sera a tre o quattro hore de notte e sempre mi portava de bone cose da mangiare. Et intrando lei dove ch’io era me chiamava: Iunus tale intelohancioe: Lodovico vien qua haitu fame? E io respondeva e vuallacioesi per la fame che havea de venire e mi levava in piedi e andava ad lei in camisa e lei diceva: Leislei scamisfochcioe non cosi, levate la camisa. Io li rispondeva:lasetiane maomigenon de laincioe o Signora io non son pazo adesso. Lei mi rispuose:Vualla anearf in te ha bedeuin te mige non intemaf duniameta loncioe, per Dio so ben che tu non fosti mai pazo anzi sei elpiuavi satohuomo che mai vedesse. Et io per contentarla me levai la camisa e ponevome la davanti per honesta e cosi me teneva due hore davanti a lei standome a contemplare come se io fussi stato una nympha e faceva una lamentatione inverso Dio in questo modo: Ialla in te stacal ade abiat me telsamps in te stacalaneauset: Ialla lanabi iosaneassiet: Villetaneauset ade ragela biath Insalla ade ragelIosane insalla oetbith mitlade cioe o Dio tu hai creato costui biancho come el sole el mio marito tu lo hai creato negro: el mio figliuolo anchora negro, e io negra. Dio volesse che questo homo fusseel mio marito: Dio volesse che io facesse uno figliuolo come e questo. Et dicendo tal parole piangeva continuamente e suspirava manegiando de continuo la persona mia e promettendomi lei che subito che fusse venuto el Soldano me faria cavar li ferri. Laltra notte venendo la ditta Regina venne con due damigelle e portomi molto bene da mangar e disse Tale Iunuscioe vien qua Lodovico, aneiglaudech Io li risposi: Leis seti ane Mahomethich fio cioe disse La Regina voi tu Lodovico che io venga a star con te un pezo: Io risposi che non, che ben bastava ch’io era in ferri senza che mi facesse tagliare la testa. Disse allhora lei Let caffane darchia larazane, cioe non haver paura che io ti fo la securta sopra la mia testa. In cane in te mayrithane Gazella in sich: ulle tegia in sichulle Galzerana insich cioe: Se tu non vuoi che venga io, verra Gazella, over Tegia, over Galzerana. Questo diceva lei solo per scambio de una de queste tre voleva venire essa e star con mieco, e io non volsi mai consentire per che questo pensai dal principio che lei mi comincio a far tante carezze. Considerando anchora che poi che lei havesse havutoel contento suo lei me haveria dato oro, e argento, cavalli, e schiavi, e cio che io havesse voluto. Et poi me haveria dato X schiavi negri li quali seriano stati in una guardia che mai non haveria possuto fugire del paese perche tutta la Arabia felice era advisata de mi cioealli passi. E se io fusse fugito una volta non mi mancava la morte, o veramente li ferri in mia vita. E per questo rispetto mai non volsi consentire a lei: e etiam perche non voleva perdere lanimael corpo. Tutta la notte io piangeva recomandandomi a Dio. De li a tre giorni venne el Soldano e la Regina subito mi mando a dire che se io voleva stare con lei che essa me faria riccho. Io li risposi che una volta mi facesse levare li ferri, e satisfare alla promessa che haveva fatta a Dio e a Mahometh, e puoi faria cio che volesse sua Signoria. Subito lei mi fece andare inanti al Soldano. Et lui mi dimando dove io voleva andare dappuoi che io havesse cavato li ferri. Io li risposi,Iasidiha bumafis una mafis, mereth mafis quelle mafis, ochumafis otta mafis alla al nabyinte bessidi in te iati iaculaneab dech cioe, O Signor io non ho padre, non ho madre, non ho mogliera, non ho figlioli, non ho fratelli ne sorelle, non ho se non Dio el Propheta e tu Signore, piace a te di darme da mangiare che io voglio essere tuo schiavo in vita mia: e di continuo lachrimava. Et la Regina sempre era presente e disse lei al Soldano. Tu darai conto a Dio de questo povero homo el quale senza cagione tanto tempo hai tenuto in ferri: guardate da la ira de Dio. Disse el Soldano hor su va dove tu voi che io te dono la liberta: e subito mi fece cavar li ferri e io me inginochiai e li basai li piedi e alla Regina li basai la mano la qual me prese pur anchora per la mano dicendo vien con me poveretto per che so che tu te mori de fame. E come fu nella sua camera me baso piu de cento volte: e poi mi dette molto ben da mangiare e io non haveva alchuna volunta de mangiare: la cagione era che io vidi la Regina parlare al Soldano in secreto e io pensava che lei me havesse dimandato al Soldano per suo schiavo: per questo lo dissi alla Regina mai non mangiaro se non me promettete de darmi la liberta. Lei respose: scur mi lanuinte ma arfesiati alla: cioe tace matto tu non sai quello che ti ha ordinato Dio: Incane in te mille in te amirra: cioe Se tu sarai buono sarai Signore. Gia io sapeva la Signoria che lei mi volea dare: ma io li respuosi che me lassasse un pocho ingrassare e ritornare el sangue che per le paure grande che io haveahavuto altro pensiero che de amore havea in petto: Lei respuose: Vulla intecalem milieane iaticulli onbeit e digege e aman e filfil e cherfa e gronfiliio sindi cioe: per Dio tu hai ragione ma io ti daro ogni giorno ova: galline: piccioni: e pepe: canella: garofoli: e noce moschate. Allhora mi rallegrai alquanto de le bone parole e promissione che lei mi ordino. Et per ristorarmi meglio stetti ben XV o XX giorni nel palazo suo. Un giorno lei me chiamo e disseme se io voleva andare a caza con lei. Io li risposi de si e andai con seco. Alla tornata poi finsi di cascare amalato per la stracheza e stetti in questa fintione VIII giorni e lei de continuo me mandava a visitare. Et io un giorno mandai a dire a lei che havea fatto promissione a Dio e a Mahomet de andare a visitare uno santo homo el qual era in Aden lo qual dicono che fa miracoli, e io lo confirmava esser vero per far il fatto mio, e lei me mando a dire che era molto contenta, e fecemi dar un cambello e XXV Seraphi doro, del che io ne fui molto contento.” Non ne dubitiamo.

“La prima notte sequente la Regina mi venne a visitare con cinque o sei damicelle e comincio examinarme e io pian piano gli cominciava dare ad intendere che non era pazzo. Et lei prudente cognoscereel tutto mi non esser pazzo e cosicominciomicarezare con mandarme un bono letto alla loro usanza e mandomi molto ben da mangiare. El di sequente mi fece fare un bagno alla usanza pur loro con molti perfumi continuando queste carezze per dodeci giorni, comincio puoi a descendere e visitarme ogni sera a tre o quattro hore de notte e sempre mi portava de bone cose da mangiare. Et intrando lei dove ch’io era me chiamava: Iunus tale intelohancioe: Lodovico vien qua haitu fame? E io respondeva e vuallacioesi per la fame che havea de venire e mi levava in piedi e andava ad lei in camisa e lei diceva: Leislei scamisfochcioe non cosi, levate la camisa. Io li rispondeva:lasetiane maomigenon de laincioe o Signora io non son pazo adesso. Lei mi rispuose:Vualla anearf in te ha bedeuin te mige non intemaf duniameta loncioe, per Dio so ben che tu non fosti mai pazo anzi sei elpiuavi satohuomo che mai vedesse. Et io per contentarla me levai la camisa e ponevome la davanti per honesta e cosi me teneva due hore davanti a lei standome a contemplare come se io fussi stato una nympha e faceva una lamentatione inverso Dio in questo modo: Ialla in te stacal ade abiat me telsamps in te stacalaneauset: Ialla lanabi iosaneassiet: Villetaneauset ade ragela biath Insalla ade ragelIosane insalla oetbith mitlade cioe o Dio tu hai creato costui biancho come el sole el mio marito tu lo hai creato negro: el mio figliuolo anchora negro, e io negra. Dio volesse che questo homo fusseel mio marito: Dio volesse che io facesse uno figliuolo come e questo. Et dicendo tal parole piangeva continuamente e suspirava manegiando de continuo la persona mia e promettendomi lei che subito che fusse venuto el Soldano me faria cavar li ferri. Laltra notte venendo la ditta Regina venne con due damigelle e portomi molto bene da mangar e disse Tale Iunuscioe vien qua Lodovico, aneiglaudech Io li risposi: Leis seti ane Mahomethich fio cioe disse La Regina voi tu Lodovico che io venga a star con te un pezo: Io risposi che non, che ben bastava ch’io era in ferri senza che mi facesse tagliare la testa. Disse allhora lei Let caffane darchia larazane, cioe non haver paura che io ti fo la securta sopra la mia testa. In cane in te mayrithane Gazella in sich: ulle tegia in sichulle Galzerana insich cioe: Se tu non vuoi che venga io, verra Gazella, over Tegia, over Galzerana. Questo diceva lei solo per scambio de una de queste tre voleva venire essa e star con mieco, e io non volsi mai consentire per che questo pensai dal principio che lei mi comincio a far tante carezze. Considerando anchora che poi che lei havesse havutoel contento suo lei me haveria dato oro, e argento, cavalli, e schiavi, e cio che io havesse voluto. Et poi me haveria dato X schiavi negri li quali seriano stati in una guardia che mai non haveria possuto fugire del paese perche tutta la Arabia felice era advisata de mi cioealli passi. E se io fusse fugito una volta non mi mancava la morte, o veramente li ferri in mia vita. E per questo rispetto mai non volsi consentire a lei: e etiam perche non voleva perdere lanimael corpo. Tutta la notte io piangeva recomandandomi a Dio. De li a tre giorni venne el Soldano e la Regina subito mi mando a dire che se io voleva stare con lei che essa me faria riccho. Io li risposi che una volta mi facesse levare li ferri, e satisfare alla promessa che haveva fatta a Dio e a Mahometh, e puoi faria cio che volesse sua Signoria. Subito lei mi fece andare inanti al Soldano. Et lui mi dimando dove io voleva andare dappuoi che io havesse cavato li ferri. Io li risposi,Iasidiha bumafis una mafis, mereth mafis quelle mafis, ochumafis otta mafis alla al nabyinte bessidi in te iati iaculaneab dech cioe, O Signor io non ho padre, non ho madre, non ho mogliera, non ho figlioli, non ho fratelli ne sorelle, non ho se non Dio el Propheta e tu Signore, piace a te di darme da mangiare che io voglio essere tuo schiavo in vita mia: e di continuo lachrimava. Et la Regina sempre era presente e disse lei al Soldano. Tu darai conto a Dio de questo povero homo el quale senza cagione tanto tempo hai tenuto in ferri: guardate da la ira de Dio. Disse el Soldano hor su va dove tu voi che io te dono la liberta: e subito mi fece cavar li ferri e io me inginochiai e li basai li piedi e alla Regina li basai la mano la qual me prese pur anchora per la mano dicendo vien con me poveretto per che so che tu te mori de fame. E come fu nella sua camera me baso piu de cento volte: e poi mi dette molto ben da mangiare e io non haveva alchuna volunta de mangiare: la cagione era che io vidi la Regina parlare al Soldano in secreto e io pensava che lei me havesse dimandato al Soldano per suo schiavo: per questo lo dissi alla Regina mai non mangiaro se non me promettete de darmi la liberta. Lei respose: scur mi lanuinte ma arfesiati alla: cioe tace matto tu non sai quello che ti ha ordinato Dio: Incane in te mille in te amirra: cioe Se tu sarai buono sarai Signore. Gia io sapeva la Signoria che lei mi volea dare: ma io li respuosi che me lassasse un pocho ingrassare e ritornare el sangue che per le paure grande che io haveahavuto altro pensiero che de amore havea in petto: Lei respuose: Vulla intecalem milieane iaticulli onbeit e digege e aman e filfil e cherfa e gronfiliio sindi cioe: per Dio tu hai ragione ma io ti daro ogni giorno ova: galline: piccioni: e pepe: canella: garofoli: e noce moschate. Allhora mi rallegrai alquanto de le bone parole e promissione che lei mi ordino. Et per ristorarmi meglio stetti ben XV o XX giorni nel palazo suo. Un giorno lei me chiamo e disseme se io voleva andare a caza con lei. Io li risposi de si e andai con seco. Alla tornata poi finsi di cascare amalato per la stracheza e stetti in questa fintione VIII giorni e lei de continuo me mandava a visitare. Et io un giorno mandai a dire a lei che havea fatto promissione a Dio e a Mahomet de andare a visitare uno santo homo el qual era in Aden lo qual dicono che fa miracoli, e io lo confirmava esser vero per far il fatto mio, e lei me mando a dire che era molto contenta, e fecemi dar un cambello e XXV Seraphi doro, del che io ne fui molto contento.” Non ne dubitiamo.

Naturalmente appena libero De Varthema se la svigna. Va in Aden, fa visita al santo uomo e manda poi un messaggio alla concubina del Sultano annunciandole di essere stato completamente risanato e di voler ringraziare Allah col compiere un pellegrinaggio per tutte le terre arabe. Nel frattempo contatta segretamente il comandante di una nave che deve fare rotta per l’India, e in attesa dell’imbarco compie effettivamente un viaggio nello Yemen meridionale, fino a Sana’a. Poi, finalmente, prende il largo per il Golfo Persico e l’India, non prima però di essere spinto da un fortunale sulle coste somale, dove ha l’occasione di visitare la città di Berbera, sede di un fiorente mercato di schiavi e di avorio.

All’inizio del 1504 lo troviamo a Diu, un porto indiano sulla costa alta occidentale del Deccan. Riparte quasi subito per il Golfo Persico, e di lì si addentra in Persia sino ad Herat, tentando invano di raggiungere anche Samarcanda. Nel frattempo ha stretto amicizia con un mercante persiano, col quale si accompagnerà sin quasi alla fine del viaggio. Colpito dalle ardenti professioni di fede musulmana alle quali De Varthema si abbandona senza troppi scrupoli, ed evidentemente affascinato dallo spirito curioso e avventuroso del finto mamelucco, costui lo prende a benvolere, al punto da offrirgli in sposa una sua parente: “Io ti voglio dare una mia nepote per moglie, la qual se chiama Samis, cioe Sole. Et veramente havea el nome conveniente allei, perche era bellissima …. Giunti che fossemo alla casa de costui subito mi monstro la ditta nepote sua della quale finsi de esserne molto contento anchora che lanimo mio fosse ad altre cose intento”. Sugli sviluppi ulteriori della vicenda Varthema è reticente, li salta a piè pari, anche se il fatto che il sodalizio col persiano sia durato altri tre anni porta a pensare che la cosa sia andata a buon fine. È senz’altro vero comunque che il suo animo è ad altre cose intento.

Infatti, tornato di lì a poco sul golfo, si imbarca nuovamente per l’India e discende via mare la costa occidentale, fermandosi in vari porti e addentrandosi spesso anche all’interno. Una delle soste più prolungate la effettua a Calicut, e lì annota, con sorpresa ma non senza un malcelato compiacimento, costumi che sono agli antipodi rispetto a quelli occidentali. Nella città invale una prassi esattamente opposta allo ius primaenoctis: evidentemente la verginità vi è considerata solo un fastidio: “Questi Bramini: sappiate che sono li principal della fede, come a noi li Sacerdoti, e quando el Re piglia mogliere cerca lo piu degno e lo piuhonorato che si sia de questi Bramini, e fallo dormire la prima notte con la moglie sua, accio che la svirgine: non crediate che ’l Bramino vada volentieri a far tal opera, anzi bisogna che ’l Re li paghi IIII o CCCCC ducati: e questo usa el Re solo in Calicut, e non altra persona”.

Ma non è tutto. Ancora più interessante è per De Varthema un’altra pratica che anticipa il moderno “scambismo”: (Capitolo: Come li Gentili alcuna volta scambiano le loro mogliere) “Li gentilhomini e mercadanti gentili hanno fra loro tal consuetudine. C’è tutta una serie di convenevoli, poi; Dice l’uno. In penna tonda gnan penna cortu, cioe. Cambiamo donne: dami la tua donna, io ti daro la mia. responde l’altro. Nipanta goccioli, cioe dicitu da senno? dice quell’altro Tamarani, cioe, Si per Dio. Responde el compagno e dice. Biti banno, cioe, vieni a casa mia. E poi ch’e arrivato a casa chiama la donna sua, e dicegli. Penna in gagaba ido con dopoi, cioe, Donna vien qua, va con questo che costui e tuo marito. responde la donna. E indi, cioe perche? Dituel vero per dio? Tamarani? Risponde el marito. Ho gran pantagocciolli, cioe, Dico el vero. Dice la donna. Perga manno, cioe, Me piace, Gnan poi, cioe, io vo, e cosi se ne va con el suo compagno alla casa sua. Lo amico suo dice poi alla sua moglie, che vada con quell’altro, e a questo modo scambiano le mogliere, e li figlioli rimangono a ciascuno li soi: fra le altre sorte de gentili prenominati una donna tene V, VI e VII mariti. E VIII anchora, e un ce dorme una notte, e l’altro l’altra notte, e quando la donna fa figlioli lei dice, che e figliolo a questo, o a quello, e cosi loro stanno al ditto della donna”.

Notare che la donna dice “perga manno”, ovvero. “Mi piace”: quindi in teoria lo scambio non può essere fatto senza il suo consenso. Ma secondo De Vartema il consenso è scontato, ed anzi entusiasta. L’altro aspetto notevole è che sia la donna a stabilire di chi sono i figli (cosa in effetti logica, ma sul piano del diritto a quel tempo non accettata ovunque, e meno che mai in Europa). Il nostro autore non ci dice se sia stato messo in condizione di farsene attribuire qualcuno, ma anche fosse sarebbe difficile chiamarlo alle sue responsabilità genitoriali. È già altrove.

Dopo aver doppiato il capo Comorin, cioè la punta inferiore della penisola del Deccan, ed aver visitato Ceylon, De Varthema risale la costa del Coromandel sino a Madras. Di lì attraversa il golfo del Bengala per sbarcare sulle coste dell’odierno Myanmar, scende poi lungo la penisola malese e arriva a Sumatra (io cerco di farla il più possibile breve, ma nel frattempo sono già trascorsi altri tre anni e i luoghi visitati sono decine. Siamo ora nel 1506). Non contento, fa il periplo completo delle isole della Sonda, tocca il Borneo e sbarca poi a Giava, stabilendo anche un record, perché arriva sino alle isole Mollucche, il punto più orientale mai raggiunto fino ad allora da un viaggiatore italiano, e mai toccato da un <occidentale proveniente da ovest.

Nel corso di questa peregrinazione incontra la città di Tarnassari, che non sono riuscito a identificare con precisione ma che comunque si segnala per una variante dell’usanza già trovata a Calicut: e stavolta viene coinvolto direttamente.

Nel corso di questa peregrinazione incontra la città di Tarnassari, che non sono riuscito a identificare con precisione ma che comunque si segnala per una variante dell’usanza già trovata a Calicut: e stavolta viene coinvolto direttamente.

(Capitolo come el Re fa sverginare sua mogliere e cosi li altri gentili dela Citta).

El Re de ditta Citta non fa sverginare la sua moglie a li Bramini come fa el Re de Calicut anci la fa sverginare a homini bianchi, o siano christiani, overo mori, pur che non siano Gentili: liquali Gentili anchora loro inanzi che menino la sposa a casa sua trovano uno homo bianco, sia de che lingua se voglia, lo menano a casa loro pur a questo effetto per farse svirginar la moglie: e questo intervenne a noi quando arrivassemo in ditta Citta per ventura scontrammo III o IIII mercadanti, liquali comincion a parlar co’l mio compagno in questo modo, langelli ni pardesi, cioe, Amico siti voi forestieri? rispose lui, Si. Disser li mercadanti, Etheranali ni banno, cioe, quanti giorni sono che seti in questa terra? Li respondemmo, Munnalgnad banno, cioe, Sono III giorni che noi semo venuti: e cosi uno de quelli mercadanti ce disse, Biti banno gnanpigamanathon ondo, cioe, Veniti a casa mia, che noi siamo grandi amici de forestieri: e noi udendo questo andassimo con lui: giunti che fussemo in casa sua, lui ce dette a far collatione, e poi ce disse. Amici miei Patancinale banno gnan pena periti in penna orangono panna panni cortu, cioe de qui a XV giorni io voglio menar la donna mia, e uno de voi dormira con lei la prima notte, e me la svirginera. Intendendo noi tal cosa rimanemmo tutti vergognosi, disse allora el nostro Turcimano, non habbiate vergogna che questa e usanza dela Terra. Udendo poi questo disse el mio compagno, Non ci facciano altro male, che de questo noi ce contentaremo pure pensavamo de essere delegiati: El mercadante ce cognobbe star cosisuspesi, disse. O sangalli maranconi aille ochamane zaririchenu, cioe. O amici non habbiate melanconia che tutta questa terra usa cosi. Cognoscendo al fine noi che cosi era costume de tutta questa terra, si come ce affirmava uno, el quale era in nostra compagnia, e ne diceva, che non havessimo paura: el mio compagno disse al mercadante, che era contento de durar questa fatiga: allora el mercadante disse. Io voglio che stiate in casa mia, e che voi e li compagni e robbe vostre allogiate qui con meco fino a tanto che menaro la donna. Finalmente dapoi il recusar nostro per le tante carezze che ce faceva costui fussemo astretti V che eramo insieme con tutte le cose nostre alloggiare in casa sua. Da li a XV giorni questo mercadante meno la sposa, e el compagno mio la prima notte dormitte con essa, laqual era una fanciulla de XV anni, servite el mercadante de quanto gli haveva richiesto: ma dapoi la prima notte era periculo della vita se ce fusse tornato piu: ben e vero che le donne hariano voluto che la prima notte havesse durata un mese: li mercadanti poi che tal servitio da alcuno de noi haveano receputo volentieri ce haveriano tenuti III e V mesi a spese loro, perche la robba val pochi dinari, anchoraperche sono liberalissimi, e molto piacevoli huomini.

Credo di aver dato una sufficiente idea del tipo di narrazione di De Varthema e di come ha vissuto le sue esperienze. Il tono e i ritmi rimangono gli stessi quando descrive la traversata di un deserto, l’incontro con città, popoli e costumi diversi, i suoi stratagemmi di sopravvivenza. Si sente che la vicenda è ricostruita a posteriori, non sulla base di appunti scritti ma sulla sola memoria, che presenta buchi evidenti: ma tutto questo non rende affatto meno credibile il racconto. Quanto al nostro tema specifico, quello dell’erotismo, è trattato secondo uno schema quasi fisso. Da un lato c’è la presunzione di una superiore perizia amatoria degli europei, che assieme al colore della pelle conferisce loro un irresistibile fascino: “ben e vero che le donne hariano voluto che la prima notte havesse durata un mese”. Dall’altro ci sono femmine orientali passionali e disinibite, e maschi molto piacevoli uomini ed estremamente compiacenti e generosi. Gli orientali non sono comunque per lui dei barbari: sono figli di una cultura diversa, e con l’eccezione delle prestazioni sessuali sono né più né meno come gli europei.

Per completezza riassumo in poche righe gli ultimi anni della permanenza di De Varthema nel lontano Oriente, che sono se possibile ancor più avventurosi dei primi, ma nei quali entrano in gioco altre motivazioni. Lasciata la Malacca Ludovico riguadagna la costa del Coromandel, doppia nuovamente il capo Cormorin e risale sino a Calicut, Qui ai primi di dicembre del 1505 le sue sorti si incrociano con quelle di una flotta portoghese inviata ad imporre un “protettorato” sui piccoli potentati costieri. Abbandonato il mercante persiano col quale si accompagnava da tre anni, raggiunge praticamente a nuoto le navi europee e si mette al servizio dell’ammiraglio. Le sue informazioni prima e le sue capacità di combattente poi risultano preziose per i lusitani, che riescono a sconfiggere la flotta dello Zamorin locale e compensano l’avventuriero con la nomina a cavaliere e con l’incarico di dirigere una grande fattoria per la produzione delle spezie.

Alla fine del 1507 però De Varthema giudica che la sua assenza dall’Europa si sia protratta sin troppo. Si imbarca per tornare al Mediterraneo doppiando il Capo di Buona Speranza, quindi costeggia l’Africa orientale e fa scalo nell’odierno Kenya e in Mozambico. Una volta entrato nell’Atlantico il natante su cui viaggia è sballottato da furiose tempeste, che lo spingono fino all’altezza delle isole di Sant’Elena e di Ascensione; poi tocca le Azzorre e approda finalmente alla metà dell’anno successivo a Lisbona. Qui l’italiano viene accolto a corte con tutti gli onori, prima di intraprendere l’ultima tappa che lo riporta a Roma.

Alla fine del 1507 però De Varthema giudica che la sua assenza dall’Europa si sia protratta sin troppo. Si imbarca per tornare al Mediterraneo doppiando il Capo di Buona Speranza, quindi costeggia l’Africa orientale e fa scalo nell’odierno Kenya e in Mozambico. Una volta entrato nell’Atlantico il natante su cui viaggia è sballottato da furiose tempeste, che lo spingono fino all’altezza delle isole di Sant’Elena e di Ascensione; poi tocca le Azzorre e approda finalmente alla metà dell’anno successivo a Lisbona. Qui l’italiano viene accolto a corte con tutti gli onori, prima di intraprendere l’ultima tappa che lo riporta a Roma.

Anche in patria è caricato di riconoscimenti. Il papa stesso (è Giulio II, il papa guerriero) lo insignisce di un titolo nobiliare, e lo sollecita a scrivere e pubblicare nel 1510 l’Itinerario, che conosce immediatamente una enorme fortuna (verrà tradotto in decine di lingue). Varthema non si gode a lungo però la celebrità: muore nel 1517 (o perlomeno, in quell’anno risulta già morto), a meno di cinquant’anni, dopo essere sopravvissuto agli scontri con i predoni nei deserti dell’Hijiaz, alle prigioni orientali, alla caccia ai cristiani nel Deccan, alla battaglia navale di Cannanore contro lo Zamorin, ai fortunali dell’oceano. Evidentemente la vita tranquilla e monotona dell’Urbe non gli si addiceva. Oppure gli anni trascorsi in oriente gli sono stati conteggiati tripli dal fato.

L’eccezionalità della vicenda di De Varthema sta prima di tutto nelle date. Il suo viaggio ha inizio solo due anni dopo l’apertura della rotta per l’India da parte di Vasco Da Gama, nello stesso anno in cui Cabral scopre il Brasile, e si compie prima ancora che Balboa riconosca il Pacifico e Magellano porti a compimento la prima circumnavigazione del globo. E questi sono i nomi che ricordiamo. Ma evidentemente assieme a loro si muoveva tutta una turba di avventurieri o di disperati, in fuga o in cerca di opportunità, per motivi economici o religiosi o anche semplicemente, come il nostro, per voglia di cambiare aria e vedere come si respirava all’altro capo del mondo. Tra i meriti dell’Itinerario c’è anche quello di farceli intravvedere, dispersi nei luoghi più sperduti e impantanati nelle situazioni più improbabili, tanto da indurre a pensare che almeno per la via di terra dai tempi di Marco Polo e di Guglielmo di Rubruk i rapporti con l’Oriente non fossero mai cessati.

Nell’Itinerario c’è naturalmente molto altro, cui non ho fatto cenno perché non rientrava nell’assunto di queste pagine: ma ciascuno potrà scoprirlo con proprio comodo, perché dell’opera sono state fatte ultimamente addirittura due edizioni.

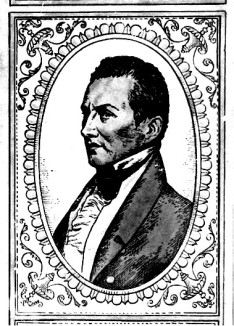

3. Il secondo protagonista della nostra storia, Pietro Della Valle, è di altro lignaggio rispetto a De Varthema. Appartiene ad una famiglia di antica nobiltà, è figlio unico, è molto versato nelle lingue classiche e a vent’anni ha già conosciuto la notorietà come musicista e compositore. Ma ha un debole: s’innamora facilmente e si fa trasportare dalla passione. Così, quando la giovane di cui si è innamorato va sposa ad un altro, anziché accoltellarla come farebbe oggi molla tutto, lascia Roma dov’era nato e dove la sua famiglia era potente. Vive per qualche tempo a Napoli e qui matura qualche esperienza militare, combattendo contro i barbareschi: ma si dà da fare anche sul piano sentimentale, se è vero quanto racconta ad un certo punto: “anche in Italia ho generato figliuoli prima di aver moglie … Quanto alla prima volta che io generai in tempo che beveva l’acqua …. E di un altro figliuolo che mi nacque poi un’altra volta già in tempo che io beveva l’acqua di anni prima, dicono che per essere stato generato in quell’abbondanza di umor freddo e umido, per questo non visse, se non pochi giorni, e morì di catarro.” È l’unico accenno che fa a queste circostanze.

Infine, a metà del 1614, parte da Venezia diretto in Oriente. Destinazione ufficiale, i Luoghi Santi. Che non si tratti semplicemente di un pellegrinaggio devozionale o espiatorio lo dicono però le modalità stesse con le quali organizza i suoi spostamenti.

Viaggia infatti in condizioni molto diverse da quelle di de Varthema: è accompagnato da tre servitori (in alcune biografie si parla anche di un pittore, ma nelle Lettere non è mai menzionato esplicitamente), dispone di mezzi pressoché illimitati, può esibire credenziali tali da farsi accogliere ovunque nei palazzi del potere, si porta appresso un bagaglio che nemmeno le pop star odierne. Anche quando affronta luoghi selvaggi, lontani dalle città, più che un pellegrino sembra un crocerista pieno di esigenze e di capricci: “La provvisione la facemmo per un mese, chè tanto appunto pensavamo di trattenerci, e la portammo un poco avvantaggiata per poterne dare a quelli che trovavamo per la via,. Non volli per noi provvisione di quelle carni salate, nè di legumi grossi, o d’altre porcheriacce che conferiscono poco alla sanità, alla quale io bado molto più che al gusto nel mangiare; ma, invece di queste cose, feci portare buone gabbie piene di polli vivi, come è mio solito, e quantità di farri e di risi … Avevamo anche i nostri ordigni da cucina, ed ogni sera, dove ci si faceva notte, piantata la tenda e fatto fuoco con qualche sterpo che per la via trovavamo, facevamo da mangiare e stavamo allegramente. Sotto la tenda poi, cenato che si era a lumi di candele, ci mettevamo a dormire, avendo ognuno di noi altri il suo materassetto con buone coperte che tenevano caldo, ma io ci volli ancora i lenzuoli e spogliarmici e mutarmici ogni sera, e mi dolse molto che non ci aveva ancora lo scaldaletto che mi era uscito di mente di farlo portare … ma un’altra volta non me lo dimenticherò più certo, e con buona provvisione di carboni piccoli solo a quell’effetto. Tuttavia non mi mancò mai la camicia calda e i panni quando la mattina mi vestiva, con l’acqua calda da lavare il viso, che di fuochi mattina e sera ne faceva fare in abbondanza. Gli Arabi dei camelli alle volte non avrebbono voluto che si fosse fatto fuoco, perchè temevano che di lontano non fosse veduto, e che non fosse venuto a quello gente, com’essi dicono, di malaffare …. Me ne fecero pregar più volte dal capigì, ma io rispondeva, che fuoco voleva in ogni modo, e che gli Arabi venissero pur allegramente…”. Porta inoltre con sé una dotazione per la scrittura che gli consentirà di redigere per anni un diario giornaliero, di prendere dettagliatissimi appunti e di riversare poi il tutto in chilometriche lettere, che invia al suo amico napoletano Mario Schipano e che una volta raccolte costituiranno il corpo dei suoi Viaggi.

Non conosce la fretta. Costeggia la Grecia fino alle rive dell’Ellesponto, facendo ripetuti scali nelle isole dell’Egeo, e individua poi un sito di rovine che potrebbe essere quello di Troia. Di lì si sposta a Costantinopoli, dove si trova talmente bene da prolungare il suo soggiorno per oltre un anno. Non si dirige poi immediatamente in Palestina, ma la prende larga, approdando prima ad Alessandria e scendendo quindi lungo il Nilo sino al Cairo. Un’altra lunga sosta, per risalire poi via terra sino al Sinai e di qui a Gerusalemme.

In tutti questi luoghi, segnatamente a Costantinopoli e al Cairo, e in seguito a Bagdad, a Teheran e ad Isfahan, volge una intensissima attività di relazioni e di studio. Nelle missive, spedite quando possibile con una certa regolarità e articolate sempre con lo stesso schema, per temi, descrive luoghi, monumenti, costumi, tradizioni, ponendo particolare attenzione agli intrighi delle piccole e grandi corti locali e cercando di orientarsi nei labirinti dinastici e nei complessi meccanismi di potere orientali. Non risulta avere avuto alcun incarico speciale, ma guarda e racconta come fosse una spia inviata a scoprire i segreti del potere musulmano. “In quei pochi giorni che ci fermammo in Rodi, vidi di quel luogo quanto si poteva vedere, e feci quello che non ha fatto mai, nè potrà far cristiano alcuno in quella fortezza; cioè girai più volte le muraglie dentro e fuori, entrai nei fossi, nelle casematte ed in ogni parte, ricercandole, osservandole minutamente; vidi tutte le artiglierie ad una ad una, ne presi misura di alcune, mi feci dir quanto portavano, volli veder le misure de’ carichi, entrai dove tengono le munizioni, salii sopra il castello fino in cima e lo girai tutto”. Più avanti si auto-convincerà di essere l’uomo giusto per gettare le basi di un’alleanza trasversale in funzione anti-islamica, che coinvolga i Persiani e i Cosacchi, e solleciterà ripetutamente una qualche investitura semi-ufficiale che gli arrivi da Roma. Salvo poi rendersi conto che con l’avvento degli europei i giochi in Oriente sono completamente cambiati.

Comunque, corregge puntigliosamente le informazioni sui territori che attraversa, spesso ancora risalenti agli autori classici, e ogni volta che le riscontra errate o approssimative o superate dal tempo (vale a dire, quasi sempre), si compiace visibilmente di rimettere a posto le cose: “Le sette bocche del Nilo che si dicono e che c’erano anticamente, secondo Strabone, e tutti gli altri scrittori de’ tempi passati, oggidì io non le ritrovo, perchè due sole, che son le sopraddette, ve ne sono navigabili”.

Si dedica intensamente anche ad altre attività, volte ad accrescere in ogni campo la conoscenza. Al Cairo, ad esempio, acquista alcune mummie e a Costantinopoli acquisisce diversi documenti di valore storico, tutti materiali da inviare a Roma assieme alle lettere. Non solo: raccoglie le sementi di specie rare o sconosciute in Europa: “Ho gran desiderio di portare in Italia qualche cosa di nuovo; perchè è debito d’ognuno di arricchir la patria, quando può, delle bellezze straniere. Tra le altre cose, credo che di fiori mi sarebbe facile a trovar cose nuove, perchè qui ve ne sono molti, e se ne fa gran professione: ma io, come quegli che non so niente del mestiere, non sono informato quali in Italia vi siano e quali no”. Ed è lui a descrivere per primo e a introdurre poi concretamente in Europa il gatto d’angora.

Ha già contratto peraltro tutte le cattive abitudini del turista moderno: “Non ebbi men gusto a veder la piramide di fuori, perchè salii con qualche poco di fatica fino in cima dove si gode una bellissima vista, scoprendosi il mare e l’Egitto con molto paese attorno. Là su nel più alto, in quella parte che guarda verso Italia, mi presi piacere di lasciarvi intagliato il nome mio, con quello di qualche altra persona a cui io non voglio male”.

Ha già contratto peraltro tutte le cattive abitudini del turista moderno: “Non ebbi men gusto a veder la piramide di fuori, perchè salii con qualche poco di fatica fino in cima dove si gode una bellissima vista, scoprendosi il mare e l’Egitto con molto paese attorno. Là su nel più alto, in quella parte che guarda verso Italia, mi presi piacere di lasciarvi intagliato il nome mio, con quello di qualche altra persona a cui io non voglio male”.

Ma anche quelle del saccheggiatore “orientalista”: “Di questa mummia spezzata, volli per me la testa tutta intera … Volli ancora, e la trovai nella medesima tomba,una testa di donna fatta di tela incollata molto grossa, concava dentro, e di fuori indorata il viso e il collo, con le ciglia d’ebano o d’altro simil legno nero ivi incastrate, e lavorato tutto il resto di pittura e d’oro, massimamente nel petto e nelle spalle, molto curiosamente, con diverse figurine d’idoli egizii, di altari, di caratteri edi altri geroglifici misteriosi … E Presi ancora un idoletto di creta cotta, che stava là per terra fra l’arena,ed era una testa del bue Api …”.

Nel frattempo cura comunque le proprie malinconie amorose. Già durante la prima traversata ha la prova che il viaggio rappresenta un’ottima terapia. “… mi trattenni in Scio nove o dieci giorni, col maggior gusto che abbia avuto mai in vita mia … Non si fa mai altro che cantare, ballare e stare in conversazione con le donne, e non solo il giorno, ma la notte ancora sino a quattro e cinque ore per le strade; che io mai a’ miei dì non ho provato vita più allegra; ed in quanto a me, v’impazziva di gusto. Io col mezzo degli amici e della lingua, che mi aiutava assai, presi in un tratto domestichezza grande; e già trovava innamorate e trattenimenti quanti ne voleva; e le donne veramente son belle, ed avvenenti assai”.

Nel frattempo cura comunque le proprie malinconie amorose. Già durante la prima traversata ha la prova che il viaggio rappresenta un’ottima terapia. “… mi trattenni in Scio nove o dieci giorni, col maggior gusto che abbia avuto mai in vita mia … Non si fa mai altro che cantare, ballare e stare in conversazione con le donne, e non solo il giorno, ma la notte ancora sino a quattro e cinque ore per le strade; che io mai a’ miei dì non ho provato vita più allegra; ed in quanto a me, v’impazziva di gusto. Io col mezzo degli amici e della lingua, che mi aiutava assai, presi in un tratto domestichezza grande; e già trovava innamorate e trattenimenti quanti ne voleva; e le donne veramente son belle, ed avvenenti assai”.

La sua attenzione per le donne non è inferiore a quella per le rovine e per i documenti. Al Cairo rimane abbagliato da una bellezza etiope, “nera come un carbone ma bella di fattezze al possibile” e la fa ritrarre (dal fantomatico pittore che dovrebbe accompagnarlo?) Quando si tratta di ragazze non ha pregiudizi riguardo al colore della pelle: anzi, sembra particolarmente attratto da quelle colorate: “L’altro ritratto è di una dama nata nella Mekka, ma di razza indiana, come io credo, ed è d’un colore giallo, come quello del grano; ma graziosissima, e di una carnagione la più dilicata che io mai abbia veduto in vita mia”.

Non sempre però l’impressione è quella: “Non ho veduto paese, dove tanto gli uomini quanto le donne tengano manco conto di mostrar le vergogne che in quieto. Stanno mezzo nudi, o tutti per dir meglio: la gente passa e guarda, e non se ne curano niente. E ben vero che queste contadine hanno carni bruttissime, sporche ed annerite dai continui soli, in guisa che piuttosto muovono stomaco che tentazione di concupiscenza”.

E non frequenta solo ambienti altolocati: “Delle donne ancora non posso lasciar di dire che se ne veggono di belle, e non solo delle bianche, fra le quali tuttavia corre voce che ci sia non poca infezion di mal francese, avendone i nostri Veneziani, come si dice, sparso qui copiosa mercanzia: ma delle Etiopesse ancora e brune e nere ce ne son di belle assai, e con fama di più pulite; come quelle che per lo colore dai nostri Europei non vengon tanto manomesse”.

Oppure: “Le cenghì sono una mano di donne ballatrici e tutte amiche mie, che questo carnevale spessissimo hanno anche favorito la mia casa, dove coll’autorità del capigì che tengo al mio servizio, si gode pubblicamente libertà di molte cose. Queste cenghì del Cairo sono diversissime da quelle di Costantinopoli, e procede per avventura dalla caldezza del paese che è maggiore, onde qui son più proclivi al male; insomma i balli loro non consistono in altro che in movimenti di vita, fatti in terra sopra un tappeto in diverse foggie e diverse positure, tutti rappresentanti atti osceni, ma cento volte più sfacciati che quelli delle ciaccone e saravandespagnuole”. Il che lo rivela piuttosto esperto nella materia.

A Costantinopoli bazzica il gran Bazar e le passeggiate lungo il Bosforo: “Noialtri vi andiamo spesso per veder delle dame turche, che a stuolo vi passeggiano, o per comprare, o, come io credo, piuttosto per esser vedute, quanto comportano i veli che ricuoprono loro la faccia, i quali però non celano sempre gli occhi, né impediscono affatto che, a chi vogliono, non si possano far conoscere. Vanno esse tese e dritte come pali, con le mani messe, per nasconderle, in certe fessure della veste esteriore che hanno dinanzi, a guisa de’nostri borsellini, e con le braccia inarcate in fuori, che paiono tanti manichi di orcioletti. Quando incontrano alcuno di noi altri stranieri, con cui sanno di potere usar più libertà, quasi che la folla a ciò far le costringa, ci danno degli urtoni col gomito: noi se son belle, facciamo altrettanto, e si ride: non si manca di dir talvolta delle parolette, e di fare altre frascherie, e così bel bello si va facendo delle amicizie”.

E ancora: “Non c’è altro spasso che stare a sedere in qualche strada di passo sopra un banco di bottega, menando le gambe, che in Turchia è cosa civile, e veder passare una mano di femmine che vanno, chi al bagno, e chi per altri fatti loro. Noi non manchiamo di dir loro in passando delle parolette amorose, verbi grazia, Iasitti, iaruhi, iaaini, iacalbi, taàli; ed esse, se sono cortesi, come avviene per lo più, si cacciano a ridere, e fanno con noi un poco di gatte filippe, come si dice in Napoli: ma, se talvolta si abbatte in alcuna dispettosa e di mala grazia, che pur per tutto se ne trovano, si piglia collera, ci sgrida, ci bestemmia in sua lingua e fa mille altre smorfie rabbiose”.

La confidenza cresce rapidamente, e la resistenza alle tentazioni è debole: “Qualche dama turca mi viene a visitare: e mi pregano che lasci crescere la barba all’usanza loro, e dicono che io sarei più bello assai; che cosi è veramente secondo il gusto loro: ma, insomma, io non mi ci posso accomodare, che mi pare una sporcheria, e dico loro burlando, che da questo, e dal tagliar la pellecchia in poi, del resto le servirò in ciò che vorranno. Tomasello ci si è accomodato, ed è per questo tanto accetto alle femmine, che tutto il dì ne trova perle strade che gli toccano la barba e gli fanno carezze alle guance, dicendo, ghiuzèl, ghiuzèl, cioè, bello, bello”. Anche Della Valle in realtà non tarda a cedere: si lascia credere la barba, per adeguarsi totalmente al costume locale, e la taglierà soltanto dopo l’ingresso in Persia.

La confidenza cresce rapidamente, e la resistenza alle tentazioni è debole: “Qualche dama turca mi viene a visitare: e mi pregano che lasci crescere la barba all’usanza loro, e dicono che io sarei più bello assai; che cosi è veramente secondo il gusto loro: ma, insomma, io non mi ci posso accomodare, che mi pare una sporcheria, e dico loro burlando, che da questo, e dal tagliar la pellecchia in poi, del resto le servirò in ciò che vorranno. Tomasello ci si è accomodato, ed è per questo tanto accetto alle femmine, che tutto il dì ne trova perle strade che gli toccano la barba e gli fanno carezze alle guance, dicendo, ghiuzèl, ghiuzèl, cioè, bello, bello”. Anche Della Valle in realtà non tarda a cedere: si lascia credere la barba, per adeguarsi totalmente al costume locale, e la taglierà soltanto dopo l’ingresso in Persia.

Nell’isola di Kos (o Coo), davanti alla costa anatolica, “non mi maravigliai di quel che aveva inteso, che le donne di Coo siano, non mcn che belle, dedite ai piaceri amorosi”. Si trova talmente bene che quando riparte accorrono a salutarlo “un gran numero di donne, fra le quali molte giovani e belle”, e si capisce perché durante la sosta successiva a Rodi “voleva tornare con un caicco a dar un’altra vista in Coo alle mie chirazze, ed a fare i servigi di madonna Caterina”.

E più tardi, a Gaza: “Ebbi, andandovi, un buonissimo incontro, perchè vi trovai le donne e mogli del bascià che erano una truppa di più di venticinque o trenta, ed esse ancora andavano a spasso, e, come in quelle strade non vi era gente, andai ragionando e dicendo galanterie con loro un gran pezzo, perchè, parlando io loro in turco, che è quanto a dire in lingua cortigiana (poichè quella del paese è araba), avevano esse gran gusto, come appunto sarebbero in Napoli le dame di Spagna trovandosi con stranieri che parlassero loro spagnuolo”.

Quello della lingua è un suo chiodo fisso. Fa lunghissime digressioni sulle etimologie, sulle trascritture e sulle pronunce corrette, e ha delle priorità per quanto ne concerne l’uso: “Io poi attendo al solito alla lingua turca, e questa mattina è stata appunto la quarantesima seconda lezione, che di tutte ne tengo conto. In quanto al parlare ordinario, con le dame già mi fo intendere”.

Nei primi due anni, quanto a “turismo sessuale”, il nostro pellegrino non si fa mancare davvero nulla.

Le cose cominciano a cambiare quando arriva nei luoghi santi e si addentra poi nel Medio Oriente. Le priorità diventano altre. All’inizio del percorso che dal Cairo lo porta a Gerusalemme sale il monte Sinai (a Natale, in mezzo a una bufera di neve, quasi una prima invernale), poi tira dritto sino ad Aleppo. Di lì passa a Gerusalemme, e di donne a questo punto non si parla più. Ci sono da riconoscere e raccontare, possibilmente correggendo le narrazioni precedenti, i luoghi della devozione.

Ma non si ferma a lungo. Gerusalemme oltre al profumo di sacralità offre ben poco. Pagato il tributo devozionale prosegue dunque il viaggio attraversando il deserto siriaco ed entrando in Mesopotamia, dove nuovamente trova meraviglie, comprese tavolette di scrittura cuneiforme che si affretta a spedire a Roma. Trova anche, però, qualcos’altro. A Baghdad conosce una giovane cristiana diciottenne di origini siriane, Sitti Maani, e se ne invaghisce subito: anzi, ne era già invaghito prima di vederla, perché ne aveva sentito decantare le lodi da una occasionale guida “Molto prima che io entrassi nella Babilonia, era già arrivata a me la fama di lei. Un nuovo, che veniva meco in quel viaggio, appena uscito d’Aleppo, quando per riposar dal cammino, passavamo le ore oziose e più calde del giorno sotto al padiglione, per modo di trattenermi con vari ragionamenti, e con raccontarmi diverse cose, mi cominciò a dar contezza di questa signora, della quale egli aveva piena notizia. E più volte si stese tanto con me in lodarla ed in rappresentarmi con affetto la eccellenza delle qualità, non men dell’animo che del corpo di lei, delle quali egli, con disuguale ed infelice sorte era troppo pazzamente ammiratore, che io, dal primo per pigliarmi gusto di lui, lo faceva ragionare spesso di questo, tirandolo a bella posta con arte in tal proposito.” Naturalmente alla lunga è lui a perdere la testa. “Non era ancora giunto all’Eufrate, quando l’animo mio, secondo il solito impaziente ed impetuoso negli affetti, già bolliva. Non vedeva l’ora di attraversar la Mesopotamia, di arrivare al Tigri e di andare a pascer gli occhi di quel che immaginava dover a loro piacere”. Quando ciò avviene, vede confermate tutte le sue più ardite fantasie.

Pieno d’entusiasmo, confida al suo corrispondente: “Le dirò che è Assira di nazione, di sangue di Cristiani antichissimi, d’età d’anni diciotto in circa, e dotata, oltre le altre buone qualità (che quelle dell’animo io certo stimo non ordinarie), anche nel corpo di bellezza conveniente, per non esagerarla: che agli sposi invero non par che stia bene di esagerar la bellezza delle spose loro, ma se io non fossi tale, parlerei forse di lei altramente. Però la sua bellezza è all’usanza di questi paesi: cioè, color vivace, e che agli Italiani parerà che tiri piuttosto alquanto al brunetto che al bianco: capelli che tirano al nero, e così le ciglia, inarcate non senza grazia, e le palpebre, che lunghe, ed all’usanza di Oriente, ornate con lo stibio fanno ombra insieme opaca e maestosa. Gli occhi gli ha pur del medesimo colore, e per lume, allegri e brillanti; ma ne’ moti, per modestia, gravi; la vita per donna, nè grande, nè piccola, però nella sua statura molto ben proporzionata in tutte le parti; accompagnata poi da agilità, da portamento nobile, grazia nel parlare e nel ridere, denti minuti e bianchissimi, e simili altre circostanze che a me sogliono piacere”.

Pieno d’entusiasmo, confida al suo corrispondente: “Le dirò che è Assira di nazione, di sangue di Cristiani antichissimi, d’età d’anni diciotto in circa, e dotata, oltre le altre buone qualità (che quelle dell’animo io certo stimo non ordinarie), anche nel corpo di bellezza conveniente, per non esagerarla: che agli sposi invero non par che stia bene di esagerar la bellezza delle spose loro, ma se io non fossi tale, parlerei forse di lei altramente. Però la sua bellezza è all’usanza di questi paesi: cioè, color vivace, e che agli Italiani parerà che tiri piuttosto alquanto al brunetto che al bianco: capelli che tirano al nero, e così le ciglia, inarcate non senza grazia, e le palpebre, che lunghe, ed all’usanza di Oriente, ornate con lo stibio fanno ombra insieme opaca e maestosa. Gli occhi gli ha pur del medesimo colore, e per lume, allegri e brillanti; ma ne’ moti, per modestia, gravi; la vita per donna, nè grande, nè piccola, però nella sua statura molto ben proporzionata in tutte le parti; accompagnata poi da agilità, da portamento nobile, grazia nel parlare e nel ridere, denti minuti e bianchissimi, e simili altre circostanze che a me sogliono piacere”.

Risultato: la sposa subito, vincendo le resistenze del padre di lei, e si ritrova accanto una impavida compagna di avventura: “Io godo di vederla di questo umore, perchè avendo da far la vita che io fo, se avessi per moglie una dama melindrosa, come dicono gli spagnuoli, ed inclinata agli aghi, ai fusi come quelle d’Europa, mi sarebbe di grandissimo fastidio ed impaccio. Ella non me ne dà punto, anzi me ne dà solamente con sollecitarmi troppo come fa alle volte agli incomodi, e privar se stessa e me di mille comodità che potremmo godere in pace. Del mangiare e del bere basta che io dica che è molto simile a me. Sereno, caldi e freddi non teme: ama più di alloggiare in campagna sotto tende, che in luoghi murati. Non si cura di letti morbidi, e bene spesso mi serra i lenzuoli nelle casse, acciocchè io non mi spogli e mi levi più a buon’ora. È la prima a levarsi, la prima a sgridar me e gli altri di pigrizia, ed in fine ètale qual appunto conviene e per i viaggi e per la guerra. A cavallo poi marcia in abito, se non succinto, almen raccolto e con le gambe da uomo, che così si usa in Oriente, armata bene spesso a guisa di Amazzone, e corre e galoppa, seguitandomi per monti e per valli; dice che questa è la vera vita, e che star nelle città o serrata fra quattro mura, come per lo più fanno in questi paesi, o come le ho detto io che si fa nelle parti nostre, passeggiando per le strade e vedendo solo botteghe e gente veduta altre volte, che è cosa infelice”.

Da quel sciupafemmine che era (o che si professava, perché in effetti dal ritratto rimasto non sembra un gran bell’uomo), il nostro Pietro si trasforma dunque in un adorante marito, che è persino geloso della signora Maani e scrive per lei una corona di trentasei sonetti. In realtà Maani è sì piena di virtù, ma ha anche un caratterino tutt’altro che facile. Ha un alto concetto delle proprie origini e della dignità aggiuntiva di moglie di un nobile occidentale, ciò che la rende spesso capricciosa: provoca una rissa per essere stata sfiorata involontariamente da un uomo; quando Pietro si taglia la barba gli tiene il broncio per un mese: “Però la signora Maani, quando mi vide in quella guisa (che lo feci senza essa saperlo) si ebbe a disperare, e non poteva soffrire che io mi fossi levato la maggior bellezza che avessi, a detto suo. Ebbi che fare a placarla”. Poi comincia ad essere assillata dalla paura che non arrivino figli, e vuol costringere il marito, da sempre astemio, a bere vino per aggiustarsi il sangue. Ma tutto questo viene raccontato da Pietro come divertente bizzarria: ciò che lo preoccupa ora è preparare i suoi e l’ambiente romano ad accettare questa donna. Pertanto si dilunga nelle lettere a decantarne le virtù, anticipando possibili opportunità derivanti dal suo inserimento e contando sul fatto che il suo corrispondente ne divulgherà i contenuti: “Potrebbe V. S. passeggiando con la signora Maani in qualche giardino, mostrarle le erbe ad una ad una e sentirne il vero nome con vera pronunzia, che questo è il modo da far progresso nelle lingue straniere”.

Da quel sciupafemmine che era (o che si professava, perché in effetti dal ritratto rimasto non sembra un gran bell’uomo), il nostro Pietro si trasforma dunque in un adorante marito, che è persino geloso della signora Maani e scrive per lei una corona di trentasei sonetti. In realtà Maani è sì piena di virtù, ma ha anche un caratterino tutt’altro che facile. Ha un alto concetto delle proprie origini e della dignità aggiuntiva di moglie di un nobile occidentale, ciò che la rende spesso capricciosa: provoca una rissa per essere stata sfiorata involontariamente da un uomo; quando Pietro si taglia la barba gli tiene il broncio per un mese: “Però la signora Maani, quando mi vide in quella guisa (che lo feci senza essa saperlo) si ebbe a disperare, e non poteva soffrire che io mi fossi levato la maggior bellezza che avessi, a detto suo. Ebbi che fare a placarla”. Poi comincia ad essere assillata dalla paura che non arrivino figli, e vuol costringere il marito, da sempre astemio, a bere vino per aggiustarsi il sangue. Ma tutto questo viene raccontato da Pietro come divertente bizzarria: ciò che lo preoccupa ora è preparare i suoi e l’ambiente romano ad accettare questa donna. Pertanto si dilunga nelle lettere a decantarne le virtù, anticipando possibili opportunità derivanti dal suo inserimento e contando sul fatto che il suo corrispondente ne divulgherà i contenuti: “Potrebbe V. S. passeggiando con la signora Maani in qualche giardino, mostrarle le erbe ad una ad una e sentirne il vero nome con vera pronunzia, che questo è il modo da far progresso nelle lingue straniere”.

Comincia pertanto a pensare seriamente al ritorno: vuole rientrare in Italia, “per mostrar quelle delizie alla mia signora Maani, e darle agio di ricever favori da quelle dame, che V. S. mi scrive che la desiderano.” Insomma, è anche impaziente di mostrare ai romani la sua bellissima conquista. E poi c’è una felice novità: “Essendosi la signora Maani scoperta gravida, dopo aver ciò desiderato lungamente invano per lo spazio di cinque anni addietro, ed assicurati già bene della gravidanza col sensibil moto della creatura nel ventre, tra l’allegrezza di questo e del viaggio intrapreso verso la patria, non ci pareva aver più che desiderare. Nuotavamo perciò tutti in un mar d’allegrezza, e passavamo di continuo il tempo fra di noi in buona conversazione, ridendo e scherzando col maggior giubilo del mondo”.

Tutti questi progetti sono purtroppo destinati a naufragare. Quando decide di indirizzarsi al porto di Hormuz, da dove dovrebbe iniziare il viaggio di ritorno, Pietro viene a trovarsi nel bel mezzo del conflitto scoppiato tra i Portoghesi e i Persiani (che hanno l’appoggio degli inglesi) per il possesso della città. Lui, la sua sposa e tutta la comitiva che viaggia con loro rimangono intrappolati per mesi in una zona malarica, e uno dopo l’altro cadono malati. La sorte peggiore è proprio quella di Maani, che verso alla fine di dicembre del 1521 ha un aborto spontaneo e muore pochi giorni dopo.

Tutti questi progetti sono purtroppo destinati a naufragare. Quando decide di indirizzarsi al porto di Hormuz, da dove dovrebbe iniziare il viaggio di ritorno, Pietro viene a trovarsi nel bel mezzo del conflitto scoppiato tra i Portoghesi e i Persiani (che hanno l’appoggio degli inglesi) per il possesso della città. Lui, la sua sposa e tutta la comitiva che viaggia con loro rimangono intrappolati per mesi in una zona malarica, e uno dopo l’altro cadono malati. La sorte peggiore è proprio quella di Maani, che verso alla fine di dicembre del 1521 ha un aborto spontaneo e muore pochi giorni dopo.

Da questo punto in poi riassumo succintamente le ulteriori peripezie di Pietro Della Valle, perché non hanno più rapporto con gli aspetti che volevo indagare. In preda alla disperazione, Pietro fa rozzamente imbalsamare il corpo della moglie, che viene chiuso in una cassa e lo seguirà per tutto il resto del viaggio, ovvero per i successivi quattro anni. Per conservare le amate spoglie e sottrarle sia al sospetto delle autorità, di volta in volta persiane, arabe, indiane e turche, che alla superstizione dei marinai, dovrà inventare infiniti stratagemmi. Ma è determinato a non seppellire la moglie in terra di infedeli, e ci riuscirà. Con questa disgrazia, comunque, cade la motivazione più forte a rientrare immediatamente. L’unica rotta rimasta aperta, anche dopo la fine del conflitto tra i portoghesi e i persiani, è quella per l’India, e là Pietro si dirige. Si reinventa uno scopo, vuol conoscere il modo di vivere degli abitanti e soprattutto le diverse manifestazioni del politeismo induista.

A questa ricerca dedica altri due anni. Sbarca a Surat e scende poi a Goa. Di lì ripercorre tutta la costa nord-occidentale, addentrandosi anche nella zona del Gujarat e spingendosi lungo le coste afgane. Come sempre si muove con molta lentezza, e dà finalmente inizio al vero viaggio di ritorno agli inizi del 1525, imbarcandosi a Muscat, nell’Oman, risalendo tutto il golfo persico e procedendo poi via terra a partire da Bassora. Attraversa quindi una immensa zona desertica, nella quale deve vedersela sia coi predoni che, e ancor più, con i vari funzionari locali del potere ottomano, che fanno a gara nel taglieggiarlo. Si ferma ancora brevemente ad Aleppo e arriva sulle coste del Mediterraneo, ad Alessandretta, solo alla fine dell’anno: di lì passa a Cipro e poi a Napoli, dove incontra il suo corrispondente Schipani. Finalmente il 28 marzo 1526 è a Roma.

È l’unico componente rimasto della spedizione partita da Venezia dodici anni prima. Ho tralasciato infatti di dire, tra le moltissime altre cose, che nel frattempo uno dei servitori è stato ucciso dall’altro per motivi poco chiari, che quest’ultimo è stato rimpatriato alla chetichella per sottrarlo alla giustizia ottomana, che le varie guide e gli interpreti assunti nel corso del viaggio si sono sfilati uno ad uno. Con lui ci sono ora due donne, Batoni Mariam Tinatin, rinominata Mariuccia, una ragazzina georgiana che Maani aveva preso sotto la sua protezione, ed Eugenia, una giovane indiana di Scilan, oltre a un frate, già vicario generale in Armenia, e a quattro nuovi servitori reclutati durante la seconda parte del viaggio.