Orgoglio e Pregiudizio in salsa bernese

Orgoglio e Pregiudizio in salsa bernese

di Paolo Repetto, 30 maggio 2019

A proposito di sogni e di stereotipi

L’accoglienza

Il formidabile esercito svizzero

Sull’educazione e sui suoi effetti collaterali

* la salsa bernese è preparata con burro chiarificato, tuorlo d’uovo, scalogno, dragoncello e cerfoglio. Il colore è giallo paglierino, la consistenza è densa e cremosa. Si armonizza con tutto, con la carne e col pesce, ma mantiene una sua tenace autonomia di gusto. Anche se l’origine, a dispetto del nome, non è propriamente svizzera, lo spirito è quello.

A proposito di sogni e di stereotipi

Mi opprimeva la sensazione che tutto era, ai miei occhi, estraneo, e comprendevo benissimo che quell’essere tutto estraneo mi uccideva. Rammento di essermi sottratto a questa prostrazione e a quel buio la sera in cui, giunto a Basilea, misi piede sul suolo svizzero per la prima volta… (Dostoevskij)

Nel 1923 Corto Maltese si rifugia in Svizzera (Le Elvetiche-Rosa alchemica). Arriva da trent’anni di vagabondaggi in ogni angolo del globo, all’inseguimento di (o inseguito da) guerre, rivoluzioni, tesori e avventure. Ora si prende una vacanza. È una scelta molto crepuscolare, poco in sintonia con l’immagine di chi sembra non poter stare lontano dai guai: in Svizzera non ci sono guerre da almeno duecento anni, è il paese più ordinato e tranquillo del mondo. E invece io credo che questa scelta risponda perfettamente alla voglia di Svizzera che è in tutti noi, o che almeno sopravviene col trascorrere degli anni.

Il soggiorno svizzero di Corto in realtà è tutt’altro che noioso: assieme ad un vecchio amico, il professor Steiner (questo nome sarà casuale?), va ad incontrare niente di meno che Hermann Hesse. Nella casa di quest’ultimo Corto legge il Parzifal, si abbiocca e finisce in una sarabanda di fantasticherie sconclusionate, in bilico costante tra l’incubo e il sogno. Si ritrova insomma in una dimensione che più surreale non si può, popolata di volti, luoghi, fatti e sentimenti che mescolano assieme l’esperienza quotidiana e la suggestione delle letture, facendo saltare tutti gli schemi logici e temporali[1]. Come a dire che le avventure si possono vivere anche tra quattro mura, in una biblioteca: perché in realtà, anche se fingiamo di inseguirle, le abbiamo tutte già in testa. Cosa questa che meriterebbe di essere approfondita, ma non è il tema di queste pagine: non è di Corto che voglio parlare, ma della Svizzera.

Nulla potrebbe sembrare meno interessante. La seconda metà del ‘900, la mia epoca, non ha mai tenuto la Svizzera in grande stima. Al contrario, la nomea ancora oggi corrente è quella di una nazione egoista e sfruttatrice, sede delle mafie finanziarie e delle multinazionali della chimica e delle armi. Un luogo dove dietro le austere facciate dei palazzi si consumano traffici d’armi, speculazioni, imbrogli e intrallazzi, non più rifugio di avventurieri ma di capitali in fuga (per gli italiani “portare i soldi in Svizzera” è stato per anni uno sport da ricchi, come il golf – e per la stragrande maggioranza è stato almeno un sogno).

A costruire questa immagine hanno contribuito anche molti suoi intellettuali, come Friedrich Dürrenmatt, Jean Ziegler e Max Frish, spietatamente critici nei confronti del perbenismo meschino della società svizzera. Incombe inoltre il sospetto (e anche qualcosa di più) che il paese abbia lucrato sulla spoliazione e sullo sterminio nazista degli ebrei, nascondendo nei suoi caveau i tesori ad essi sottratti. Insomma, un’immagine non proprio accattivante.

Non è sempre stato così, però. Intendo dire che l’immagine non è sempre stata quella, e che forse non lo è nemmeno la realtà. È un’ipotesi che mi piacerebbe verificare, per riordinare un po’ le idee e perché a me tutto sommato a me gli svizzeri non sono mai risultati così antipatici. Come probabilmente non lo erano ad Hugo Pratt, non fosse altro perché sono loro ad aver inventato il fumetto, con Töpffer, cento anni prima degli americani[2].

Ho potato pesantemente, ma forse non a sufficienza, la versione originale di questo testo, nata a sua volta da una breve conferenza. Al solito, mi aveva preso la mano. Non volendo però buttare tutto ho inserito alcuni ritagli come note in calce, anche a costo di dare all’ insieme una parvenza di eccessiva “seriosità”. D’altro canto, non volevo riuscire noioso, ma serio ho cercato di esserlo, almeno nell’impegno.

Le note comunque hanno di positivo che uno può tranquillamente ignorarle. Anche se a volte sono più interessanti del testo stesso.

La natura

«Fra le belle cose del mondo, due sono perfette e senza pari.

Il bello è il lago di Ginevra, con la sua nobile e grande armonia; il sublime è il lago di Lucerna… In Svizzera, paese della luce, questo lago è la luce stessa». (J. Michelet)

Per constatare quanto l’immagine della Svizzera fosse un tempo diversa, quasi diametralmente opposta rispetto a quella attuale, è sufficiente tornare indietro di un paio di secoli e risalire poi sino al primo ventennio del Novecento. Dalla fine del Settecento e per tutto il secolo successivo la Confederazione ha costituito addirittura un modello politico e sociale per tutto il resto dell’Europa. E le sue montagne hanno ispirato un nuovo paradigma estetico.

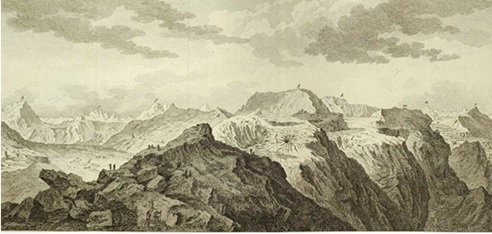

Partiamo proprio da quest’ultimo. La “scoperta” naturalistica della Svizzera esplode in età romantica, ma è anticipata già nel Settecento dalla moda del Grand Tour e dall’inizio della corsa alle vette alpine. I precursori sono, al solito, gli inglesi: sono loro a smentire la fama di paese noioso e privo di interesse che la caratterizzava. Si possono addirittura fissare delle date-simbolo di questo mutamento della percezione. Nel 1671 un teologo, Thomas Burnet, durante l’attraversamento delle Alpi è folgorato dalla maestosità della natura che gli si para di fronte. E al ritorno in patria non solo formula una nuova teoria sull’origine del mondo, ma con le sue descrizioni suscita un interesse diverso, positivo, per quelle plaghe. Luoghi considerati in precedenza di nessun pregio o addirittura repulsivi, e per sovrappiù popolati da creature mostruose e malvage – tanto che nelle mappe antiche erano liquidati con l’indicazione “Qui ci sono i draghi” – cominciano ad incuriosire e a diventare attraenti.

Sulle orme di Burnet muove pochi anni dopo (1688) John Dennis, un critico letterario e drammaturgo che davanti alle pareti strapiombanti, ai picchi scoscesi, ai precipizi, va addirittura in deliquio: “Il senso di tutto ciò produceva in me differenti moti, cioè un delizioso orrore, una gioia terribile, e nel momento stesso in cui provavo un piacere infinito, tremavo”. È una delle primissime, forse la prima in assoluto, esperienza moderna, diretta e testimoniata, del “sublime”.

All’inizio del secolo successivo queste sensazioni cominciano ad essere trasmesse anche al grande pubblico attraverso il poligrafo Joseph Addison, che in Svizzera soggiorna per diversi mesi: anche lui è affascinato dalla bellezza e dalla maestosità degli scenari alpini, ma apprezza allo stesso modo il panorama di valle (i laghi soprattutto) ed è colpito anche dalle istituzioni politiche, dalla pacifica convivenza delle diverse usanze, tradizioni, culture, nonché degli idiomi e delle religioni che incontra nei vari cantoni e che racconta poi ai lettori dello Spectator[3].

Il capovolgimento definitivo della vecchia immagine lo opera tuttavia un indigeno, Albrecht Von Haller, fisiologo prima ancora che poeta (è considerato il fondatore della fisiologia moderna) che pubblica nel 1729, all’età di ventun anni, il poema Die Alpen, resoconto in versi di una lunga camminata per i monti[4]. Nessuno prima di Haller aveva presentato il mondo della montagna in termini così appassionati[5]. Anche lui è colpito dalla sindrome di Dennis, e alla vista del Monte Bianco esclama: “Questa mescolanza di orrido e di piacevole ha un fascino che quanti sono indifferenti alla natura non possono capire”. Si muove all’interno dell’estetica del pittoresco, equilibrata però da una sensibilità per la natura di tipo ancora arcadico. Ma va oltre: sfata l’antico pregiudizio circa l’inabitabilità delle alte vallate, e soprattutto introduce il rispetto per una vita di duro lavoro, che si svolge lontano dalla corruzione delle città e dagli agi materiali, e fortifica lo spirito. A dispetto dell’ingenuità di questa visione l’entusiasmo giovanile di Haller è contagioso, e suscita una gran voglia di ricalcarne i passi.

Infatti. I primi ad imitarlo sono gli alpinisti, in genere inglesi, e con loro arrivano gli scienziati (questi, di norma, svizzeri o francesi)[6]. Anche quando non sono d’accordo con Haller sul carattere dei montanari (pochi anni dopo William Windham – un giovane naturalista, da non confondere con l’uomo politico – li bolla come imbroglioni, ostili e poco amanti della fatica) sono comunque affascinati dell’ ambiente alpino.

Le descrizioni delle vallate come incantati paradisi terrestri si moltiplicano, e conoscono una grande diffusione qualche decennio dopo, con Rousseau e con uno scienziato-alpinista, Horace-Bénédict de Saussure. Se le ricerche scientifiche portano ad una riscoperta della montagna come laboratorio in cui studiare le origini della Terra, sono tuttavia gli scrittori e i poeti (nonché i pittori) a “inventare” questo nuovo spazio dell’immaginario collettivo[7]. Gli alpinisti si incamminano verso le cime con il fardello di barometri e altimetri, ma i turisti che affluiscono sempre più numerosi sulle Alpi sono alla ricerca di luoghi incontaminati, di grandiosi scenari, di rustica autenticità, e hanno in tasca una copia di Die Alpen o della Nouvelle Héloïse, le guide perfette per una fruizione sentimentale dei nuovi spazi naturali.

Di lì a poco, poi, il cambiamento dell’opinione medica sulla cura delle malattie polmonari porterà un nuovo tipo di turismo, quello della disperazione, descritto da Stevenson per personale esperienza, e più tardi da Thomas Mann. Da luogo invivibile la montagna svizzera diventa in questo caso, se non un paradiso, almeno un limbo, l’ultima spiaggia per chi si aggrappa alla vita.

Il fascino paesaggistico della Svizzera non colpisce soltanto i viaggiatori d’oltremanica. Anche Goethe nel 1775 fa correre lo sguardo dal San Gottardo su uno spettacolo naturale splendido, e ne è talmente conquistato da tornare poi in Svizzera a più riprese, soprattutto per coltivare i suoi interessi per la mineralogia[8].

Qualche anno dopo, nel 1777, Alessandro Volta, che era corrispondente di Saussure e in uno dei suoi viaggi aveva anche incontrato Haller, lascia un’ammirata descrizione dei ghiacciai di Grindelwald: “Un’ora prima di arrivare alle ghiacciaie si cominciano a vedere. Sono due grandi valli riempite di massi enormi di ghiaccio ammonticchiati. Da lungi non sembrano gran cosa; ma discesi alle falde, che spettacolo sorprendente e terribile! Spaccature nel ghiaccio, che son caverne, anzi abissi: rumore d’un fiume di acqua torbida che ne vien fuori, scorrendo sotto archi e ponti della istessa massa soda di ghiaccio: monti, creste, torri, cocuzzoli di ghiaccio, qua bianco, là verdognolo (che tale è il colore che prende ove il sole dà nelle fenditure). Maraviglia il contrasto dei siti, del caldo e del freddo, che si trovano in piccolissima estensioni di paese. Bei pascoli circonvicini: poi, immediatamente prima del ghiacciaio, un boschetto di pochi passi in cui raccogliemmo fragole e alcuni fiorellini, e dove si sentiva vero caldo”[9].

La differenza tra queste immagini e quelle trasmesse da Foscolo agli inizi del secolo successivo testimonia che è nel frattempo intercorso un profondo mutamento della sensibilità: “Là giù è il Roja, – scrive il poeta – un torrente che quando si disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa immensa montagna. V’è un ponte presso alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin dove può giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, appena si vedono imposte su le cervici dell’Alpi altre Alpi di neve che s’immergono nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde – da quelle spalancate Alpi cala e passeggia ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La Natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi”[10].

Il rapporto con il paesaggio si è drammatizzato, ma accade esattamente l’opposto di quanto Foscolo sostiene: gli “orridi” della natura svizzera sembrano attirare gli spiriti irrequieti non meno delle istituzioni libere del suo popolo. I romantici per eccellenza in Svizzera ci passano tutti, uomini e donne[11]. Nel 1817 Mary Shelley, in fuga d’amore col suo Percy, racconta così il primo impatto: “Il paesaggio di questo nuovo giorno di viaggio era magnifico: montagne ricoperte di pini, rocce brulle e chiazze di vegetazione che superavano ogni immaginazione. Le Alpi innevate […] erano ad un centinaio di miglia di distanza, ma svettavano così in alto nel cielo da assomigliare a quegli ammassi nuvolosi di un bianco abbagliante che si dispongono all’orizzonte durante l’estate. La loro immensità scuote l’immaginazione e supera di gran lunga ogni possibile rappresentazione mentale, tanto da doversi rendere necessario uno sforzo dell’intelletto per poter credere che davvero siano parte della terra”[12].

Trent’anni dopo il suo connazionale Dickens conosce le stesse emozioni: “Eravamo appunto sulla cima della montagna e davanti a noi si ergeva la rozza croce di legno che ne indica la massima altezza sul livello del mare, quando la luce del sole sorgente rischiarò ad un tratto il deserto di neve, colorando questa di rosso scuro. La solitaria bellezza della scena era allora al massimo dello splendore. Nessuno può immaginare uno spettacolo più grandioso […]”. E poco dopo: “Si aprono allo sguardo regioni più calde, aria più quieta, un paesaggio più dolce dove nella rugiada rischiarata dal sole e scintillante come oro e argento si alzavano i tetti di una città svizzera”.

Non tutti, naturalmente, condividono appieno questa fascinazione. Chateaubriand, ad esempio, compie nell’estate del 1832 un viaggio nella zona del Gottardo, che racconta poi nelle Memorie d’oltretomba, mescolando ricordi personali, descrizioni paesaggistiche e considerazioni di carattere storico e politico. Gli piace quasi tutto, ma non è particolarmente suggestionato dalle Alpi: anzi, col suo Voyage au Mont-Blanc si guadagnerà il titolo di “ennemi des montagnes”, perché lancia una vera propria invettiva nei confronti del Monte Bianco e degli scenari alpini in generale. C’entra senz’altro una buona dose di sciovinismo francese, ma è soprattutto il cambiamento tardoromantico degli umori a dettare impressioni meno positive. Nell’Oberman di Senancour si raccontano escursioni in Svizzera e perfino una scalata ai Dents du Midi, ma la vista delle montagne è velata dall’ennui, il male del secolo, che impedisce di sperimentare l’inebriante corrispondenza con la natura provata dalle precedenti generazioni: “Perché la natura non contiene quasi mai ciò che la nostra fantasia immagina per rispondere ai nostri desideri?” si chiede l’eroe.

Diverso ancora è il caso di Alexandre Dumas (padre). Dumas è mosso da un interesse eminentemente giornalistico, cerca lo scoop e immagini sensazionali da offrire al pubblico, piuttosto che la contemplazione estetica o la crescita interiore. Nel 1833 pubblica le Impressions de voyage en Suisse, reportage di un viaggio compiuto un anno prima e già apparso a puntate sulla “Revue des Deux Mondes”. Il suo occhio è già al turismo nascente e il resoconto delle sue avventure diventa più o meno intenzionalmente uno spudorato spot pubblicitario, indirizzato a quell’alta borghesia europea che ambisce ad una villeggiatura elitaria e socialmente molto qualificante[13].

Del tutto prevedibile è invece lo sprezzo per le montagne manifestato da Hegel nel corso di un suo viaggio nell’Oberland. Nel Diario di viaggio sulle Alpi bernesi la natura alpina è vista solo come accidentalità e necessità. I ghiacciai non hanno per lui niente di particolarmente affascinante. In una lettera a Schelling (2 novembre 1800) scrive: “Si può solo dire che è un nuovo tipo di veduta, che però non offre assolutamente nessun’alta occupazione allo spirito se non la constatazione di trovarsi nel pieno della calura estiva a così breve distanza da masse di ghiaccio che un caldo simile non riesce a fondere se non in misura trascurabile”. Neppure la vista delle Alpi lo commuove: “La ragione nel pensiero della durata di queste montagne, o nel tipo di sublimità che si ascrive loro, non trova nulla che le si imponga e le strappi stupore e meraviglia. La vista di questi massi eternamente morti a me non ha offerto altro che la monotona rappresentazione, alla lunga noiosa, del: è così”[14].

Hegel però non fa testo: non lo interessava nulla che non fosse frutto dello spirito umano o assoggettabile ad esso. L’esatto contrario di quanto invece attraeva, oltre che i letterati, i pittori romantici. La Svizzera offriva loro una natura di eccezionale bellezza e di grande varietà: rocce, nevai e ghiacciai, valli strette e profonde tagliate da ponti a strapiombo, laghi solcati da battelli, cascate, boschi, aria nitida, colori limpidi. Per i vedutisti era un paradiso, dove il Sublime sperimentato negli orridi e di fronte alle pareti immense conviveva con una natura “quotidiana” tranquilla e ordinata[15]. Questo spiega perché Turner vi sia tornato a più riprese e Albert Bierstadt addirittura sei volte, spostandosi dall’America, e vi fossero praticamente di casa Gustave Doré, Corot, Courbet e Segantini. E giustifica il commento di John Ruskin, che nel 1833 scriveva: “Quando ebbi superato il passo dello Spluga, vidi come la nebbia si andava diradando, lasciandomi libero lo sguardo su un mondo che era scomparso. Solo quando i veli tra cielo e terra si furono allontanati, emerse alla luce tutta la bellezza. Che cosa accadrebbe se una volta anche il cielo venisse spostato da parte e ci apparisse in una bellezza inimmaginabile, in tutta la sua magnificenza e spaventosità? Gradevole al massimo per gli iniziati, insopportabile per i profani[16].

Sarebbe comunque ozioso proseguire in questa rassegna. La chiudo quindi con le parole di Nietzsche, che nell’Engadina trovò per un lungo periodo un po’ di requie ai suoi malanni fisici e psicologici: “Amo il carattere graziosamente severo dei colli, dei laghi e delle foreste di questo altipiano, che si stende senza paura vicino all’orrore delle nevi eterne, qui dove Italia e Finlandia hanno fatto alleanza e sembra trovarsi la patria di tutti gli argentei toni di colore della natura”.

La libertà

Tutti i viaggiatori che hanno visitata o attraversata la Svizzera ne hanno tratto una impressione vivida, magari non sempre del tutto positiva, ma comunque forte. E tutti i letterati e gli scienziati che se ne sono occupati hanno associato la bontà e l’eccezionalità delle sue istituzioni e le caratteristiche psicologiche dei suoi abitanti all’ambiente naturale. Su questo concorda persino Hegel: “In zone di alta montagna, in cui la riduzione del calore e la povertà del suolo rendono inospitale ogni soggiorno, si dimostra la “nobilitate” della specie umana, capace non solo di abitarvi, ma anche di ricavare ingegnosamente il rifugio e il sostentamento da quel poco che trovano e che riescono a strappare alla natura”.

L’idea che s’impone, destinata a sopravvivere anche al tramonto del romanticismo, almeno fino a metà del XX secolo, è che la moralità dei montanari e dei contadini delle Alpi sia in primo luogo espressione di una reale, totale libertà. Una libertà che si respira assieme all’aria pura e ai profumi discreti della vegetazione alpina. Nel 1839 Victor Hugo scriveva: “Il paesaggio è mozzafiato.[…] Non è solo un segmento del globo che abbiamo sotto gli occhi, è anche un segmento della storia. Il turista vi viene a cercare un punto di vista; un pensatore vi trova un libro immenso dove ogni roccia è una lettera, dove ogni lago è una frase, dove ogni paese è un accento, e da dove escono alla rinfusa come un fumo duemila anni di ricordi.” E Montale, un secolo dopo: “L’evasione dai limiti più fastidiosi della fisicità umana terrena, può essere completa; qui si può veramente respirare la vita lasciando cadere ogni altro legame e dimenticando persino la propria maschera, storica, concreta, determinata”[17].

In quelle valli sono sedimentati secoli di ostinata resistenza ad ogni soggezione. “Un libro immenso”, appunto. La Confederazione comincia dunque molto presto ad essere associata, oltre che all’estetica del sublime, all’etica di una coraggiosa e responsabile autonomia. A partire dalla metà del Settecento i giovani inglesi la inseriscono nei loro tour europei anche per questo motivo. Magari sono alla ricerca di emozioni estetiche, come avviene per la formidabile coppia Thomas Grey e Horace Walpole, ma vogliono anche toccare con mano il miracolo di una realtà politica unica. William Coxe, ad esempio, dopo aver soggiornato nel 1776 in Svizzera scrive Sketches of the Natural, Civil, and Political State of Swisserland (1779) e dipinge la confederazione come un modello di civile convivenza. E solo un anno dopo William Beckford osserva a proposito degli Svizzeri: “Il loro precipuo interesse risiede nel mantenere una rigorosa neutralità di fronte ai litigi dei loro vicini, e nel vivere in perfetta pace con tutti”.

Non sono comunque i primi ad apprezzare quelle istituzioni e quei costumi: già a metà del quattordicesimo secolo (nel 1357) Petrarca scriveva: “La nobile e quasi latina città di Basilea […] La vidi lo scorso anno e notai che fra tutte le città barbare aveva un non so che d’italica gentilezza tanto che, fosse questa dovuta alla vicinanza o fosse una naturale disposizione degli abitanti, la permanenza d’un mese per aspettare l’imperatore romano non solo non mi fu uggiosa, ma mi fu per giunta gradita”; e agli inizi del sedicesimo (nel 1507) Machiavelli notava come gli Svizzeri “godonsi, senza distinzione alcuna di uomini, una libera libertà”. Nel XII capitolo del Principe, dedicato alle milizie mercenarie, li descrive come avversari temibili e feroci, molto stimati come combattenti dai sovrani stranieri. Quando dice che “E svizzeri sono armatissimi e liberissimi “ si riferisce al fatto che la vera libertà si ha là dove c’è un popolo pronto a dare tutto sul campo di battaglia, non fosse altro per il timore di essere accusato di viltà.

Altrettanto positiva è l’impressione riportata da Benvenuto Cellini, che in un capitolo della sua autobiografia ci offre la prima vera relazione di un viaggio in Svizzera (compiuto nel 1537). Pochi anni dopo, nel 1547, Francesco Negri pubblica la Rhetia sive de situ et moribus Rhetorum, un elogio umanistico (e molto partigiano: Negri manifestava forti simpatie luterane) della libertà e della tolleranza religiosa nei Grigioni. E appena dopo la metà del secolo Ascanio Marso, ambasciatore di Carlo V, nel Discorso de i sguizzeri (1558) indica il tipo elvetico come residuo modello di un’antica virtus civile, e la Svizzera come patria della libertà.

Va precisato che queste espressioni di ammirazione rimanevano piuttosto isolate, perché nell’opinione diffusa gli svizzeri continuavano ad essere considerati un popolo di montanari molto tosti ma decisamente rozzi, addirittura un po’ selvatici, induriti da un ambiente aspro ed ostile. O al contrario, per alcuni, selvatici a dispetto della natura benigna che li circondava.

Lo pensavano, e lo dicevano, gli intellettuali elvetici stessi. Nella “Guida per visitare la Svizzera nel modo più proficuo e piacevole” (1809) Johann Gottfried Ebel scriveva che quel lembo di paradiso era toccato dalla benedizione del cielo ma abitato da gente misera, pigra e senza cultura. Allo stesso modo Karl von Bonstetten, cosmopolita illuminato e scrittore raffinatissimo, percorrendo la via da Locarno a Bellinzona annotava: “La campagna è poco coltivata, e tuttavia è assai varia, e forse non è terra più rigogliosa e ricca, lavorata da abitanti più poveri, di questa […] Una riprova di quanto l’ordine possa ben più della natura: il mais, o il granoturco, era alto in molti luoghi oltre 12 piedi; le viti avevano più grappoli che foglie; i castagni erano stracarichi di frutti; e i prati recavano le erbe migliori. Ma gli abitanti di questo paradiso sono pallidi, vestiti a metà, e solo di cenci. Neppure un maiale della Svizzera tedesca entrerebbe in alcune di queste abitazioni.” È da tenere presente che von Bonstetten era originario di Berna, e non era tenero con i suoi “meridionali”.

Madame de Staël, che aveva origini elvetiche e in Svizzera dimorò a lungo, riunendo attorno a se “gli Stati Generali del pensiero europeo” (lo diceva Stendhal), affermava che “gli Svizzeri non formano una nazione poetica, perché non sono forniti di quel brio che distingue altri popoli e non hanno assordato l’universo con le rovine di città e di provincie straniere”. Ammetteva che “l’amor della patria, la concordia tra le opinioni e i sentimenti, brillano più vivaci nella Svizzera che nell’Alemagna”, ma ribadiva poi che “l’angustia degli stati svizzeri e la povertà del paese non vi animano in alcun modo gli ingegni”. Probabilmente si riferiva all’assenza di committenti, senza dubbio poco compatibili con le abitudini spartane sulle quali si reggeva il paese. L’avversione romantica per il Barocco le impediva comunque di prendere in considerazione ingegni come quello del Borromini, mentre Füssli le offriva il perfetto esempio di un artista costretto al volontario esilio per potersi esprimere.

Sempre nei primi decenni dell’Ottocento un altro viaggiatore liquidava gli elvetici così: “una nazione … aliena da ogni studio; insensibile a qualunque nobile passione; priva dei piaceri e dei comodi della vita e della società; somigliante nella sua apatia alle gelate cime dei monti, che la circonda”[18]. Questa immagine era rafforzata dalla particolare diffusione, proprio nelle regioni alpine svizzere, del cretinismo infantile, una sindrome deformante dovuta sia ad un ipotiroidismo congenito che alla carenza di iodio nelle acque potabili. Il cretinismo aveva cominciato ad essere studiato scientificamente solo alla fine del Settecento, e all’epoca veniva ancora attribuito alla pessime condizioni igieniche delle abitazioni e all’abbandono dei neonati per gran parte della giornata da parte dei genitori impegnati nel lavoro.

Persino Victor Hugo, che come abbiamo visto era entusiasta del paesaggio, non si sottrae al facile stereotipo del contrasto tra la bellezza della natura e la miseria di chi ne è testimone: “Non dimenticherò mai questo episodio. In un anfratto della roccia, seduto con le gambe penzolanti su di una grossa pietra, un idiota, un rozzo, dal corpo fragile e dalla faccia enorme, rideva di un riso stupido, il viso in pieno sole, e guardava a caso davanti a lui. O abîme! Le Alpi erano lo spettacolo, lo spettatore era un cretino”

L’impressione riportata da Tolstoj durante un viaggio del 1857 è ancora più pesante. “I bambini sporchi e stracciati, una grande croce al bivio del villaggio, le scritte sulle case, su un pozzo una statuina di Madonna dagli orridi colori, un vecchio gonfio con un ragazzetto pieno di pustole che mi hanno chiesto l’elemosina”. Senza trascurare di sottolineare le ripugnanti caratteristiche fisiche attribuite ai montanari: “Una svizzera col gozzo ha portato i nostri sacchi in due camerette linde”. (E non fa sconti neppure alla natura: “Sono rimasto del tutto freddo alla vista del gelido panorama del monte Jaman; non mi è passato neanche per la testa di fermarmi”).

Da uno che arrivava dalla Russia, la stessa Russia piena di miseria, di derelitti e di vagabondi descritta da Gorkij, il giudizio suona un po’ strano. Ma deve essere proprio un problema dei russi: Dostoevskij più che i costumi degli svizzeri ama in realtà l’atmosfera dei loro Casinò, dove scialacqua tutto il suo denaro e anche la dote della sua fresca e disperatissima moglie, mentre a Gogol l’aria della Confederazione, dove soggiorna per alcuni mesi nel 1836 e scrive una parte de “Le anime morte”, non piace affatto: “Il pensiero di rivedere l’Italia agì in modo tale che io abbandonai la Svizzera, come il prigioniero abbandona la prigione”. Quanto a Tolstoj, come Hegel è portato a vedere solo ciò che conferma i suoi pregiudizi, i suoi umori e i suoi interessi: le disuguaglianze sociali e l’involgarimento dei costumi. “La Svizzera, sono negozi e panorami a pagamento.” Con qualche eccezione per le grazie giovanili: “Bellezze dappertutto, con i seni bianchi”, e “Bel popolo, le donne. Mendicanti. Pioggia. […]. La cameriera mi mette in agitazione”[19].

Più tardi la percezione (quella relativa al popolo, non quella delle donne) si capovolge. Mark Twain, che soggiorna in Svizzera nel 1878 e ne è così entusiasta da tornarvi poi più volte, percorrendone lunghi tratti a piedi e piccandosi addirittura di imparare il tedesco per entrare in completa sintonia, fa ancora diverse concessioni ai luoghi comuni: ma anziché l’arretratezza stigmatizza, alla sua maniera colorita, l’eccessiva disinvoltura con la quale gli svizzeri sfruttano l’attrattiva turistica e incentivano la presenza di chiassose comitive inglesi. Per coerenza e per tenersi lontano dal gregge dei turisti decide di non servirsi del trenino a cremagliera che sale al monte Rigi, pensando di poter compiere l’ascesa a piedi in tre ore. Si perde nella nebbia e ci impiega tre giorni

E tuttavia, a dispetto della sopravvivenza degli stereotipi negativi, nell’Ottocento l’immagine letteraria risultava molto diversa. Aveva iniziato a ricodificarla proprio Haller: nel Die Alpen incontrava, anziché potenziali mercenari pronti a tutto per sfamarsi o arricchirsi, dei frugali montanari nei quali sopravvivevano le antiche virtù. Scopriva il buon selvaggio tra le vette, dove ancora non erano arrivati i guasti della civiltà: e dove questi viveva libero come nessun altro in Europa.

La consacrazione del mito della Svizzera come luogo della libertà ha un’origine illuministica, ma è essenzialmente romantica. Lo stesso Rousseau vi contribuisce solo in parte, perché se in un primo momento difende le istituzioni ginevrine dalle critiche degli illuministi, poi critica quel modello di vita nelle Lettere scritte dalla montagna. L’idea è comunque ormai quella: nelle vallate alpine si trovano ancora popolazioni “primitive” che non sono state corrotte della civiltà, e che sono i crogiuoli della libertà. Schiller nel suo Guglielmo Tell porta gli svizzeri a modello per richiamare i suoi connazionali alle virtù civiche fondamentali: al senso di dignità e umanità, all’odio per l’oppressore e all’amore per la libertà. Racconta di una nazione nella quale tutti i cittadini – vincolati da una reciproca solidarietà –sono disposti a morire per difendere l’indipendenza della patria e l’autonomia propria. E di lì a poco questa immagine trova una formidabile cassa di risonanza mediatica nella traduzione in musica del dramma operata da Rossini.

Dicevo comunque degli inglesi. Nel 1790 Wordsworth ed un amico attraversano a piedi tutta la Francia per andare a conoscere la più compiuta espressione di un governo libero. Siamo in piena rivoluzione francese, ma per il momento non sono i fermenti francesi ad interessarli, quanto piuttosto la realtà ormai consolidata di un popolo che sta dando prova da secoli di sapersi autogovernare[20].

Altri britannici approdano alla stessa conclusione per una via più drammatica. La poetessa Helen Maria Williams, ad esempio, una giovane talmente entusiasta della rivoluzione da convincere tutta la sua famiglia a trasferirsi in Francia, dopo i massacri del settembre 1792 e dopo aver conosciuto le prigioni del Lussemburgo cerca rifugio proprio in Svizzera. Nel 1798 pubblica A Tour in Switzerland, che al racconto dei suoi viaggi nella confederazione unisce un commentario politico, e il poemetto “A Hymn Written Amongst the Alps”. Le fanno compagnia personaggi come l’editore John Hurford Stone, anche lui già sostenitore della rivoluzione e costretto molto presto a filarsela (Stone tornerà in Francia dopo l’avvento di Napoleone, riprenderà la sua attività e finirà in bancarotta per aver editato i trenta volumi dell’opera di Humboldt).

Quanto allo stesso Wordsworth, che a suo tempo aveva aderito con entusiasmo agli ideali rivoluzionari, tornando in Francia nel 1791-92 deve prendere atto della loro deriva cruenta, e finisce col ripudiarli.

Alla fine, la più attenta all’indole e ai costumi degli svizzeri, tra i viaggiatori d’oltremanica, è proprio Mary Shelley, che a dispetto della giovanissima età (o forse proprio per quella) riassume esemplarmente l’opinione corrente: “Riuscivamo a scorgere la cappella di Tell. Questo era il villaggio da dove egli aveva maturato l’idea della cospirazione destinata a rovesciare il tiranno dal suo paese. E davvero questo amabile lago, con le sue sublimi montagne e selvagge foreste, sembrava la giusta culla per una mente che ambiva a nobili avventure ed eroiche imprese. Eppure, non riscontrammo alcun barlume del suo spirito nei suoi odierni compatrioti. Allora gli svizzeri ci apparivano come un popolo lento nella comprensione e nell’azione, opinione questa che ci fu confermata in seguito da altre esperienze; ma l’abitudine li ha resi tanto inadatti alla schiavitù che, non ho alcun dubbio, si difenderebbero con coraggio contro un qualsiasi violatore della loro libertà”[21].

A dispetto dell’apparente delusione, ha colto una cosa essenziale: la libertà non è un diritto naturale, non è iscritta d’ufficio nei nostri geni: è un habitus inculcato dall’ educazione. Una “abitudine”, appunto, che può funzionare anche in soggetti “lenti alla comprensione e all’azione”. E che una volta acquisita, agisce poi in tutti i nostri campi comportamentali.

L’accoglienza

I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.

Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.

(Art. 25 della Costituzione federale)

La tradizione libertaria della Svizzera risale al medioevo. La sua democrazia è preceduta per anzianità solo da quella dell’Islanda. Ha avuto il tempo per radicarsi, negli animi dei singoli come nelle istituzioni. E assieme alla strenua difesa della libertà propria, gli svizzeri hanno imparato, da almeno trecentocinquant’anni, a coltivare il rispetto di quella altrui, tanto che Colbert li citava come “cattivi maestri”: “Le repubbliche fanno delle conquiste, non con le armi ma con i cattivi esempi della loro libertà; come la Svizzera, per esempio”.

Dal suo punto di vista aveva senz’altro tutte le ragioni: la Svizzera era il luogo in cui venivano accolti o almeno tollerati tutti coloro che nel resto del continente non trovavano spazio. In effetti, per poter fare fronte comune contro le ingerenze dell’Impero i diversi cantoni avevano dovuto sviluppare precocemente un’attitudine di ampia reciproca tolleranza, dapprima rispetto agli usi e ai linguaggi, e in seguito rispetto alle professioni religiose e agli orientamenti politici. Come scrive ancora Foscolo nel 1815: “In questo paese l’amor di patria contiene con fede leale e perpetua concordi tanti generi d’uomini diversi di lingue, di usi e di dogma»

Proprio qui volevo arrivare. Senza ripercorrere la storia della Confederazione elvetica (che comunque è pochissimo conosciuta), mi piacerebbe ricordarne almeno alcuni aspetti troppo spesso dati per scontati. Perché, per il motivo egregiamente sintetizzato da Colbert, la Svizzera è stata davvero a lungo il luogo per antonomasia della libertà.

Intanto può essere considerata a pieno titolo la culla della moderna libertà religiosa. Nel 1525, a pochissimi anni dal pronunciamento luterano, nasce a Zurigo l’anabattismo, e nel 1527 a Sciaffusa vengono dettati i suoi principi fondamentali: primo tra tutti quello per cui la vera chiesa si fonda sulla parola di Cristo e sull’amore fraterno, senza la mediazione di alcuna autorità. In questo modo l’anabattismo contrappone la libera scelta e la responsabilizzazione individuale alle nuove ortodossie che sono state immediatamente imposte dai riformatori, si chiamino essi Lutero, Calvino o Zwingli. Di conseguenza finisce da subito nel mirino di chiunque detenga il potere, religioso o civile, nei paesi di osservanza cattolica come quelli protestanti: e in quel mirino rimarrà a lungo. Nella stessa Svizzera gli anabattisti non avranno vita facile: ma qui si gettano le radici per crescita di uno spirito davvero libertario, destinato ad esprimersi poi in una consuetudine unica di accoglienza.

Per tutta l’età moderna trovano infatti rifugio nella confederazione i perseguitati delle più diverse confessioni religiose. Dare asilo ai propri correligionari è un dovere morale per ciascun cantone, ma è anche funzionale a creare una rete di solidarietà e reciprocità ed è una prassi politica di mantenimento degli equilibri demografici. Per questo cantoni e comuni difenderanno sempre con i denti, di fronte alle successive trasformazioni istituzionali, le loro prerogative di discrezionalità nell’accogliere i profughi.

La prima ondata immigratoria risale al XVI secolo, quando la spaccatura confessionale in Europa porta qui i protestanti perseguitati in Francia, Italia, Germania e Inghilterra. Prima della fine del secolo la sola Ginevra apre le porte a circa ottomila rifugiati, la metà dei quali si stabilisce nella città, andando a costituire il 30% della popolazione ginevrina.

Nel 1685 la revoca dell’editto di Nantes spinge in Svizzera oltre sessantamila ugonotti. Si diffondono un po’ ovunque nei cantoni protestanti del paese, ma vanno a popolare soprattutto il Giura, portandosi appresso le competenze che creeranno la tradizione degli orologiai, e anche lo spirito che farà di questo cantone la patria degli anarchici (oltre alla mania per la precisione e per i meccanismi miniaturizzati). Nel frattempo hanno già trovato rifugio nella Confederazione i Valdesi, che a più riprese sono costretti a sfuggire ai massacri perpetrati da Carlo Emanuele II (nelle Pasque piemontesi del 1655) e a quelli di Amedeo II trent’anni dopo.

I rifugiati vengono ripartiti tra i vari cantoni in ragione sia della loro appartenenza religiosa che delle esigenze di sviluppo economico dei diversi territori. Berna, ad esempio, che è il cantone meno industrializzato, se ne accolla quasi la metà. Le autorità cantonali distribuiscono poi i rifugiati tra i vari comuni, e i cittadini sono tenuti a contribuire all’accoglimento fornendo cibo e alloggio.

L’ospitalità non è però riservata solo ai perseguitati religiosi. Ne godono anche quelli politici, indipendentemente dalle loro convinzioni. Nel corso della rivoluzione francese e nel successivo periodo napoleonico si incrociano e convivono paradossalmente sul suolo svizzero gli esuli giacobini (tra cui lo storico Carlo Botta) e quelli monarchici. Subito dopo, durante la Restaurazione, la stessa terra offre rifugio ai molti fuorusciti che, come Foscolo, non intendono giurare fedeltà ai sovrani restaurati. Malgrado gli ex-ufficiali napoleonici ufficialmente non siano accetti, Foscolo può dimorare in Svizzera quasi due anni: il che dimostra quanto blandi siano i controlli e disattesi i divieti.

Una nuova ondata di profughi (tra i quali un alessandrino, Francesco Romagnoli) si riversa in Svizzera dopo i moti del 1820-21. L’ospitalità naturalmente è concessa dietro impegno della cessazione di ogni attività cospirativa, perché la scelta della neutralità non salvaguarda completamente l’autonomia politica del paese, e in verità la Svizzera pullula di agenti dei paesi confinanti. In vari casi, ad esempio, il consiglio municipale di Ginevra si trova costretto a giustificare la protezione concessa agli esuli italiani di fronte ai rappresentanti diplomatici asburgici. E comunque questo non impedisce di garantire la salvezza dei primi. A dispetto infatti di tutto il loro attivismo (fondano ad esempio la tipografia di Capolago, nella quale sono stampati i testi proibiti per essere poi contrabbandati in Italia), e delle espulsioni decretate ogni tanto in risposta alle pressioni austriache e piemontesi, nessuno viene rimpatriato. E quando nel 1848 Carlo Alberto concede l’amnistia, non uno torna in patria. Solo in casi particolari gli individui troppo esposti sono inviati a riprendere quanto prima la strada, come accade a Santorre di Santarosa al suo arrivo nel cantone del Vaud nel 1821.

La repressione che segue i moti rivoluzionari europei del 1848 spinge in Svizzera altre decine di migliaia di profughi politici, la gran parte provenienti dalla Germania, dalla Lombardia e dai possedimenti asburgici. Tra questi c’è anche Carlo Cattaneo, e il legame che Cattaneo instaura con la sua nuova patria, nella quale arriverà a ricoprire importanti incarichi (relativi soprattutto alla riforma dell’istruzione e alle scelte economiche) e ad essere un ispiratore del liberalismo politico e del federalismo, è emblematico del clima di simpatia e di rispetto di cui gli esuli godono. Nel frattempo, tuttavia, le autorità asburgiche adottano nei confronti della Confederazione misure economiche pesanti, come un blocco commerciale e l’espulsione dei lavoratori ticinesi dalla Lombardia, ciò che determina una crisi economica e fa emergere nella popolazione i primi dubbi su una politica di accoglienza quasi indiscriminata.

A dispetto di questo incipiente malcontento, il fenomeno di una immigrazione politica di massa si ripete ancora venti anni dopo, con numeri anche maggiori, a seguito della caduta del secondo impero francese e del soffocamento nel sangue della rivoluzione comunarda. Ormai, con la nascita delle organizzazioni internazionaliste e la diffusione della conflittualità sociale in tutta Europa, lo stillicidio migratorio, soprattutto dalla Germania e dalla Russia, diventa continuo. Ma di questo si riparlerà.

È invece da sottolineare subito che nel periodo del quale stiamo parlando la Svizzera non è il paese di Bengodi, conosce gli stessi problemi economici comuni a tutti gli altri paesi europei. Tra il 1850 e il 1888 emigrano dalla Confederazione 330.000 persone (molte delle quali verso gli Stati Uniti). Sono soprattutto contadini ridotti alla fame dalla perdita ripetuta del raccolto di patate, loro principale sostentamento, causata dalla stessa ruggine che ha provocato una devastante carestia in Irlanda. Ma anche nelle prime fabbriche le condizioni sono disumane e il lavoro è precario. E se gli esuli accolti in territorio svizzero nella prima metà dell’800 appartenevano in genere ai ceti aristocratici o borghesi, quindi godevano di una certa autonomia economica, quelli della generazione di fine secolo sono in maggioranza artigiani o operai, e si pongono in concorrenza diretta con la forza lavoro locale, creando una situazione conflittuale.

Le ondate migratorie sono condizionate anche da queste situazioni, si accompagnano a grandi trasformazioni e hanno ricadute economiche e sociali importanti: ad esempio, la costruzione della rete ferroviaria tra il 1890 e il 1910 richiama in Svizzera oltre 260 mila stranieri, in maggioranza italiani, tedeschi e francesi (diventa straniero il 12% della forza lavoro nazionale), e al tempo stesso offre opportunità ad una miriade di fuorusciti.

Sarà così anche per la prima parte del ventesimo secolo, ma con implicazioni ancor più problematiche. Allo scoppio della prima guerra mondiale rivoluzionari, obiettori di coscienza e disertori di mezza Europa si rifugiano in Svizzera per evitare la coscrizione obbligatoria e poter diffondere le idee contro la guerra. Tra loro ci sono tantissimi anarchici, specialmente italiani, come Ugo Fedeli e Bruno Misefari, che trovano collocazione in una economia comunque galvanizzata dal conflitto. Ma appena terminata la guerra la rivoluzione bolscevica fa affluire nella confederazione un’altra marea di esuli, nobili, borghesi, anarchici e dissidenti di ogni colore, tutti egualmente perseguitati e spesso difficilmente integrabili. Poi, negli anni Venti e Trenta, senza alcuna soluzione di continuità, il fascismo prima e il nazismo e il franchismo subito dopo creano nuovi esodi e pongono grossi problemi alla politica svizzera in materia di asilo. Nel frattempo è esplosa a partire dal ‘29 anche la prima crisi economica globale, la Grande Depressione, e le pressioni dall’interno per un contenimento dell’accoglienza e per la ridefinizione dei suoi criteri adesso si fanno pesanti, soprattutto da parte del ceto operaio e dei commercianti.

Un adeguamento alla nuova situazione è inevitabile. Di fronte alla crescita continua dei flussi nel 1933 la legislazione che regola l’entrata dei rifugiati civili introduce una distinzione restrittiva tra profughi politici e altri rifugiati, Qualche anno dopo, nel 1938, si adotta il principio del respingimento dei rifugiati privi di visto. In pratica si elimina quella discrezionalità nell’accoglienza che era precedentemente demandata ai singoli comuni.

La guerra porta la situazione al limite del collasso e fa saltare tutti i criteri. Con la caduta della Francia la Confederazione si ritrova completamente accerchiata dalle potenze dell’Asse, e deve accettare compromessi che comportano anche la chiusura delle frontiere agli ebrei adulti in fuga dai paesi limitrofi. Una direttiva federale del 1942 impone di “dissuadere i profughi”: su come sia stata poi applicata, la questione è ancora oggi controversa. Un precedente studio che parlava di 24.000 ebrei respinti alle frontiere[22] è stato recentemente confutato da nuove ricerche (condotte proprio da studiosi ebrei) che hanno ridimensionato la cifra a non più di 3500.

Nel frattempo, in ottemperanza alla Convenzione sui diritti e i doveri delle Potenze neutrali che ha sottoscritto nel 1907 alla Conferenza di pace dell’Aia, è tenuta ad accogliere i rifugiati militari e a confinarli in campi di internamento sino al cessazione delle ostilità. Sono decine e decine di migliaia, francesi soprattutto, ma anche polacchi. La seconda pesante ondata giunge dopo l’armistizio italiano dell’8 settembre 1943. Nel solo autunno di quell’anno circa ventimila militari italiani e oltre diecimila civili varcano la frontiera e vengono internati. Altri diciottomila uomini lo saranno nel corso dell’anno successivo, ed entro la fine della guerra la Confederazione accoglierà circa quarantacinquemila rifugiati italiani. Si creano dei campi di smistamento, dove i rifugiati sono suddivisi per categoria e ripartiti successivamente nei vari campi d’internamento. Il termine internamento potrebbe suonare un po’ sinistro, ma occorre ricordare che per i più era l’alternativa soft all’interramento.

C’è poi, finita la guerra, l’esodo degli sconfitti. Ce l’avesse fatta, con loro sarebbe arrivato anche Mussolini, con tutto lo staff dei fedelissimi. In questo caso però la Svizzera ha solo il ruolo di luogo di transito, di rifugio temporaneo per gli ufficiali e i gerarchi nazisti fatti fuggire, con la copertura del Vaticano, verso il Sudamerica. È un po’ difficile leggere la cosa come “accoglienza umanitaria”, ma in fondo per gli svizzeri, dal loro punto di vista neutrale, anche quei criminali erano dei perseguitati politici e, soprattutto se fossero finiti nelle mani dei russi, dei candidati alla fucilazione.

Di queste cifre gli svizzeri hanno tenuto il conto, con la precisione e la meticolosità che li contraddistinguono: per cui sono inconfutabili. Dall’inizio alla fine della guerra hanno chiesto ospitalità alla Svizzera e sono stati accolti nel suo territorio 293.773 rifugiati e internati provenienti da tutta Europa. Circa 60.000 sono civili perseguitati (dei quali 28’000 ebrei), ai quali si aggiungono i circa 60.000 bambini e i 66.000 profughi provenienti dai paesi limitrofi, e 104.000 tra militari, disertori, renitenti alla leva e prigionieri di guerra evasi.

Va detto che a partire dal 1940, per far fronte alla carenza di manodopera dovuta alla mobilitazione, gli internati sono utilizzati nei lavori agricoli e nella realizzazione delle opere di difesa. Ma va anche aggiunto, per avere un quadro più chiaro di cosa significhi per gli svizzeri accoglienza, che appena la situazione lo consente, a partire dal 1943, a quelli che avevano interrotto i loro studi a causa della guerra o della fuga viene data la possibilità di proseguire in Svizzera la loro formazione, e a tal fine sono apprestati sia alcuni campi universitari, sia campi di studi superiori per i liceali italiani.

Di tutta questa vicenda, la parte più conosciuta dal grande pubblico è quella riguardante i respingimenti di ebrei durante il conflitto. Che è un episodio senz’altro vergognoso, perché per la gran parte quei poveretti ha significato quasi certamente la morte: ma che andrebbe anche visto da un’angolazione meno preconcetta. Intanto i respingimenti hanno riguardato non solo gli ebrei ma anche migliaia di altri civili, e non erano dettati quindi da pregiudizi razziali (altrimenti non si spiegherebbe perché un numero sei volte superiore di ebrei siano stati accolti), ma da una situazione di equilibri politici delicatissimi. Durante tutta la durata della guerra la Svizzera è rimasta costantemente in armi, attendendosi ogni giorno, soprattutto nei primi tre anni, l’invasione tedesca, e attuando tutti gli accorgimenti possibili per non fornire pretesti e per scongiurarla. Non erano certo gli accordi stipulati con Hitler sulla collaborazione economica (banche) e sulle forniture alimentari, oltre a quelli sul respingimento dei profughi, a garantirne le frontiere.

In una situazione tanto delicata la Confederazione non ha aperto indiscriminatamente le sue porte, ma ha comunque attuato un enorme sforzo (trecentomila rifugiati da mantenere a fronte di una popolazione di quattro milioni non sono uno scherzo). A sconcertare è il fatto che le critiche sui respingimenti possano arrivare da paesi e da popoli che nello stesso periodo i profughi li producevano, gli ebrei li deportavano direttamente o li consegnavano ai nazisti. Dall’Italia, ad esempio, che non si è mai seriamente interrogata sul proprio passato coloniale, sulle deportazioni attuate in Libia, sulle condizioni semischiavili create in Etiopia, sulle leggi razziali, ecc.

A differenza di noi (e di pressoché tutti gli altri), gli svizzeri hanno cominciato a riconsiderare il loro passato, quasi a volersi liberare di un malessere che li affliggeva. Quando le organizzazioni ebraiche hanno accusato la Confederazione di avere incamerato i beni delle vittime dei nazisti e di avere respinto molti rifugiati, il governo ha istituito una Commissione, ha prodotto un rapporto giudicato esemplare nella sua onestà dagli stessi accusatori, e ha stanziato a favore delle vittime e dei loro eredi cifre considerevoli[23]. Questo gesto non ha riportato in vita i respinti né è valso per la Svizzera a lavarsi la coscienza, ma ha dimostrato almeno che il paese sa assumersi le sue responsabilità. Cosa che altri non fanno affatto[24].

Può essermi sfuggito qualcosa, ma a parte qualche episodio legato alle guerre di religione cinquecentesche non ho mai sentito parlare di profughi o di esuli in fuga dalla Svizzera. La storia ha sempre marciato nella direzione opposta.

E non è ancora finita. Nemmeno oggi il mondo conosce la pace, e i profughi continuano ad affluire in Svizzera. Sono arrivati nel dopoguerra dall’Indocina e dal Tibet, dall’Ungheria prima e dalla Cecoslovacchia poi, dal Cile di Pinochet e dal Ruanda. Negli anni novanta hanno trovato accoglienza 83 mila persone, provenienti dall’ex Jugoslavia, di cui 53 mila kosovari: e altrettante negli ultimi vent’anni sono arrivate dalla Siria e dall’Eritrea. Se tutti popoli fossero egoisti come quello elvetico il problema dei rifugiati sarebbe mezzo risolto.

Anzi, probabilmente non si porrebbe nemmeno.

Gli anarchici

Ho riservato agli anarchici e ai socialisti rivoluzionari in genere un capitolo particolare, perché la tolleranza politica della Confederazione si misura a mio giudizio soprattutto sull’atteggiamento tenuto nei loro confronti nella seconda metà dell’800. A partire dal 1866, dopo la fondazione della Prima Internazionale e con punte altissime al momento della repressione della Comune parigina e della creazione del Secondo Reich, in Svizzera si riversa una marea di fuorusciti provenienti da mezza Europa. Bakunin è tra questi il più famoso ma, solo per restare agli italiani, ci finiscono anche Gori e Cafiero, Costa e Malatesta. Herzen, che già aveva vissuto qui da esule nel 1849, e vi aveva incontrato Mazzini e Pisacane, torna in Svizzera per pubblicare la rivista Kolokol (la campana), il primo organo dell’opposizione allo zarismo, che esce a Ginevra dal 1865 fino alla chiusura nel 1867.

Proprio a Ginevra nel 1867 ha luogo il “Congresso per la pace”, che vede Herzen, Bakunin, Garibaldi, Ogarjef, Louis Blanc alò tavolo di presidenza, e Dostoevskij e Turgenev come spettatori. Il movimento anarchico nasce proprio qui. Una prima teorizzazione dell’anarchia era già stata enunciata da Proudhon, ma non esistevano gruppi anarchici, né un movimento anarchico. Esistevano invece nel Giura delle società di resistenza e di organizzazione autonoma create dagli operai orologieri, che alla fine degli anni sessanta vengono contagiate dall’incontro con Bakunin.

Nel 1872 la loro Federazione convoca a Saint-Imier i delegati dei gruppi antiautoritari che contestano la gestione centralistica della Prima internazionale, quella imposta al congresso dell’Aja da Marx ed Engels. Bakunin e altri anarchici sono appena stati espulsi dall’organizzazione, e in precedenza era stata la volta dei mazziniani. Il congresso rispecchia l’antica tradizione svizzera di opposizione al potere centrale: quindi lo spirito che lo anima è innanzitutto antiautoritario e federalista. Ma già vengono chiaramente formulati quelli che saranno i principi cardine dell’anarchismo. Ogni persona è autonoma, e aderisce a un gruppo su base volontaria. Il gruppo si unisce con altri gruppi in forma federalista, ma conserva la sua autonomia a tutti i livelli. La federazione serve a sviluppare i contatti, a permettere la solidarietà in caso di sciopero o di insurrezione. Lo scopo è “la creazione di un’organizzazione economica assolutamente libera e di un regime federativo basato sul lavoro e sull’eguaglianza e del tutto indipendente da ogni governo politico”. L’aspetto maggiormente positivo è che, al contrario di quanto accadrà in Italia, ma anche in Francia e in Spagna, l’opzione insurrezionalista propugnata da Bakunin rimane in secondo piano, mentre prevale l’attenzione per l’auto-organizzazione e per la responsabilità individuale e di gruppo.

Il fatto stesso che il congresso possa avere luogo testimonia del clima di tolleranza del quale gli anarchici possono godere. Quando quattro anni dopo tenteranno di convocarne uno in Italia, a Scandicci, saranno braccati e inseguiti dalla polizia sino nei boschi. E anche il fatto che Bakunin abbia potuto vivere così a lungo in Svizzera (c’è rimasto anche dopo la morte, è sepolto vicino a Berna) malgrado fosse reclamato dalle polizie di quattro o cinque stati, abbia potuto comprare una casa presso Locarno (la Baronata, pagata coi soldi di Cafiero) e abbia potuto ospitare qui la sua famiglia e incontrare ogni sorta di fuorusciti, la dice lunga. Così come anche il flusso ininterrotto di questi ultimi dalla Russia: Ginevra e Zurigo diventano i luoghi in cui si incontrano gli esponenti del populismo in fuga dalla reazione scatenata dallo zar Alessandro II, e dove maturano i piani del terrorismo anarchico che porterà proprio all’assassinio di quest’ultimo.

A Lugano trova rifugio nel 1872 anche Elisée Reclus, comunardo e geografo, spedito in esilio. Vi risiederà per diciotto anni. É stato preceduto da Benoît Malon, altro elemento di spicco della Comune, e sarà raggiunto qualche anno dopo (nel 1878) da Piotr Kropotkin, fuggito dalle carceri zariste, che collaborerà con lui alla stesura della colossale Geografia universale e sarà poi espulso nel 1881, a seguito appunto dell’attentato allo zar.

Il clima creato nell’ultimo ventennio del XIX secolo dal passaggio alla “propaganda del fatto”, che porta ad una lunga catena di attentati (nei quali trovano la morte oltre ad Alessandro II il presidente francese Sadi Carnot, quello spagnolo Canovas del Castillo, l’imperatrice Elisabetta d’Austria, Umberto I e il presidente americano William Mc Kinley, il re di Grecia Giorgio I e quello del portogallo Carlo I), induce anche la Svizzera ad un giro di vite nei confronti degli anarchici. Prima ancora di Kropotkin vengono espulsi Malatesta e Cafiero e più tardi è la volta di Pietro Gori (autore di Addio Lugano bella, composta proprio in questa circostanza, amico e avvocato difensore di Sante Caserio, l’uccisore del presidente Sadi Carnot). Ancora una volta quanto accade all’esterno, in particolare l’adozione in Francia delle “leggi scellerate” nel 1893 e in Italia delle leggi eccezionali volute da Crispi e applicate addirittura con l’uso dell’esercito, riversa folle di proscritti o di fuggiaschi sulle frontiere svizzere. La reazione delle autorità confederali è un’ulteriore stretta, con disposizioni che colpiscono chiunque metta in forse, con l’istigazione o con l’azione, la “sicurezza pubblica”. Ma gli anarchici pagano soprattutto la concorrenza vincente del socialismo e del sindacalismo rivoluzionario, trapiantati in territorio elvetico dagli ultimi arrivati, che godono di una ramificazione internazionale più organizzata e di una maggiore disciplina al loro interno.

Di quanto poi accade nel ‘900 ho già parlato. I rifugiati anarchici vi recitano ormai una parte secondaria, la loro grande stagione è al tramonto. Ma proprio in Svizzera è ospitato un singolare tentativo di sperimentazione sociale, che per certi aspetti rappresenta il canto del cigno dell’utopismo anarchico. Agli inizi del ‘900 nei pressi di Ascona, nel Canton Ticino, nasce la “cooperativa vegetariana” di Monte Verità, nella quale affluiscono utopisti, teosofi, nudisti, naturisti che amano lavorare all’aria aperta, coltivando la terra, e passeggiare. Arrivano quasi tutti dal nord Europa, ma anche dal Montenegro o dalla Transilvania, e cercano un’alternativa allo stile di vita capitalista, borghese e patriarcale.

Delle precedenti comunità anarchiche, di quelle ad esempio fondate in Argentina alla fine dell’800, Monte Verità ha molto poco. I suoi adepti sono adoratori della natura, girano abbigliati in maniera stravagante, portano i capelli lunghi, lavorano giardini e campi, costruiscono capanne in legno e si espongono a bagni di sole integrali. La loro dieta esclude la carne e si basa interamente su piante, verdura e frutta. Sembra piuttosto una sorta di comunità hippie ante-litteram, con la differenza di essere caratterizzata da un tasso culturale altissimo, ciò che consente ai singoli di mantenere all’interno della pratica comunitaria una reale indipendenza nelle scelte di vita. La popolazione di Ascona sulle prime è molto diffidente, ma finisce poi per adottarli, anche perché la fama della comunità si sparge in tutta l’Europa (e oltre), e col passare degli anni essa diventa quasi un luogo di cura, un sanatorio spirituale, frequentato da personaggi della levatura di Kropotkin, Erich Mühsam, August Bebel, Karl Kautsky, Hermann Hesse, D.H. Lawrence e Isadora Duncan. Infine, dopo il 1920, perde ogni connotazione anarchica per diventare un fenomeno bohémien.

Come esperimento quello di Monte Verità è senz’altro fallito, ed è stato addirittura portato a riprova della capacità degli svizzeri di assoggettare al proprio tornaconto qualsiasi idealità. Ma ha offerto comunque, almeno nella fase iniziale, l’esempio di un sistema cooperativo assolutamente volontaristico e di una forma di coesione sociale capace di salvaguardare l’autonomia decisionale degli individui. Si trattava chiaramente di una proposta elitaria, improponibile su scala diversa da quella del piccolissimo gruppo e adottata per segnare la distanza dalla strada violenta imboccata dall’anarchismo classico: ma resta il fatto che a questa iniziativa è stato consentito nascere, svilupparsi e crescere senza censure e interventi repressivi. Una cosa del genere non avrebbe potuto accadere un secolo fa in nessun altro paese del mondo.

Il Federalismo

Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze

alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società. (art. 6 della Costituzione federale)

Se sino a qui sono riuscito sin troppo pesante, è perché mi sembrava opportuno mettere assieme un po’ di materiali su cui riflettere, per rinfrescare la memoria e per provare a disegnare un’immagine nuova. Se lo sarò anche nel prosieguo sarà solo questione di scrittura mia. Quanto alle riflessioni, per dare loro un avvio mi affido ad un autore svizzero troppo poco conosciuto: Denis de Rougemont. De Rougemont è stato uno dei più brillanti saggisti del Novecento, uno svizzero in controtendenza, convinto europeista. A differenza di molti suoi connazionali, pensava che la Svizzera non solo potesse, ma avesse l’obbligo morale di entrare a far parte della Comunità Europea (come si chiamava originariamente) e di portare in dote la straordinaria esperienza federale accumulata nel corso della sua storia.

Già nei primi anni sessanta, nel suo “La Svizzera. Storia di un popolo felice”, scriveva: “Se lo Stato nazionale ha i giorni contati, la Svizzera è il solo paese d’Europa che abbia modo di felicitarsene senza la minima riserva mentale. Perché la Svizzera non è nata da una volontà di potenza, come tutti gli Stati unificati da una dinastia conquistatrice, Francia, Castiglia, Prussia o Piemonte, ma da una libera associazione di comuni autonomi, che avevano come solo obiettivo la salvaguardia della loro libertà”.

E ancora: “Lungi dall’essere minacciata dalla disgregazione degli schemi napoleonici, essa può trovare, nella composizione progressiva di un’Europa delle regioni, lo sviluppo dei suoi principi originari”. In realtà De Rougemont non ha trovato tra i suoi connazionali un uditorio particolarmente favorevole. Un po’ per l’antico retaggio isolazionista, un po’ per una diffidenza non del tutto immotivata nei confronti degli equilibri di potere che si profilavano all’interno della Comunità, gli elvetici scelsero un impegno molto più sfumato. Nel 1960 infatti la Svizzera aderì alla Associazione europea di libero scambio (AELS) promossa dal Regno Unito, col chiaro intento di creare un contrappeso proprio alla neonata Comunità Economica Europea, fornendo un’alternativa che non si proponeva altri fini che quelli prettamente commerciali. E anche recentemente, nel 1994, quando gli altri tre rimanenti membri dell’AELS hanno aderito all’accordo sullo Spazio economico europeo (1994), la Svizzera si è chiamata fuori, optando per la stipula di accordi bilaterali con la UE. Nel febbraio 2014, infine, chiamati a votare su una proposta fortemente limitativa dell’immigrazione, i tre quarti degli Svizzeri l’hanno approvata: e le relazioni tra la Svizzera e l’UE sono diventate ancor più difficili.

In patria De Rougemont è stato dunque un profeta inascoltato. Ma anche fuori non ha riscosso molto successo. Quella che auspicava era infatti una scelta davvero “rivoluzionaria”, capace di stravolgere i paradigmi su cui sono nati e proliferati gli Stati nazione: ma solo per sostituirli con qualcosa che andasse ben oltre. Oggi il superamento degli Stati nazionali sta in effetti avvenendo, a dispetto di tutti i sovranismi e populismi e nazionalismi risorgenti, ma solo perché siamo in presenza di un’Europa messa a dura prova da flussi migratori incontrollati, da una classe politica ben lontana dall’autorevolezza culturale dei padri fondatori, da popoli smarriti in cerca di identità perdute. Per questo il modello di federalismo adottato dalla Confederazione torna ad essere più che mai attuale: applicato con gli opportuni adeguamenti su scala continentale potrebbe fornire la soluzione per uscire dall’impasse che blocca da oltre mezzo secolo la crescita politica della Comunità.

Vediamo intanto di cosa si tratta. Il nuovo Stato federale è stato introdotto in Svizzera nel 1848, mantenendo il nome di “Confederazione” in omaggio alla tradizione storica, ma realizzando una entità giuridica ben diversa da quella precedente. Si è passati infatti da una semplice “dieta” federale, composta da delegati dei singoli cantoni che erano portatori di interessi particolaristici e difficilmente approdavano a decisioni unanimi, se non nei frangenti di pericolo, e quindi aveva ben poche possibilità di operare, a un organismo di governo pienamente operativo.

Il modello federalista svizzero è in sé molto semplice. Attribuzioni e competenze sono disciplinate da una Costituzione federale “aggiornata” nel 1999, a centoventicinque anni dall’ultima versione e a un secolo e mezzo da quella originale. È un documento di impianto molto prosaico, che bada alla chiarezza e alla certezza applicativa piuttosto che all’enunciazione di principi. Sembra un manuale di istruzioni per l’uso inteso a garantire il massimo di libertà possibile ai singoli attori politici, a partire dal cittadino, e quindi a responsabilizzarli il più possibile nelle scelte. All’apice del sistema giuridico-amministrativo c’è un’Assemblea federale bicamerale, con potere legislativo, eletta col sistema proporzionale, composta da un Consiglio Nazionale, a rappresentanza del popolo, e da un consiglio degli Stati, in rappresentanza dei Cantoni. Le due camere riunite eleggono un Consiglio federale di sette membri che esercita il potere esecutivo. L’Assemblea è competente a legiferare per la politica estera, la difesa, la sicurezza, la politica monetaria, le scelte energetiche, l’istruzione e la ricerca universitaria, le infrastrutture ferroviarie, la navigazione, il trasporto aereo, ecc…: insomma, su tutto ciò che va disciplinato a livello nazionale per garantirne il funzionamento.

Il territorio è suddiviso in ventisei “Cantoni”, ciascuno dei quali ha una sua Costituzione, proprie leggi, un parlamento, un governo e tribunali propri. Anche i governi cantonali sono eletti dal popolo, per lo più mediante il sistema maggioritario. Le loro competenze comprendono ambiti come la sicurezza, la scuola, la sanità pubblica, i trasporti e l’approvvigionamento idrico ed energetico. Ma godono di una quasi totale autonomia anche nell’ambito fiscale, sul sistema scolastico, sulla polizia, sulla sanità pubblica, sui trasporti, ecc…

Alla base del sistema stanno i Comuni. Le loro competenze sono svariate, riguardano soprattutto i servizi essenziali, anagrafe, protezione civile, sicurezza, scuola primaria, assistenza sociale, pianificazione territoriale, sanità, ecc… Ma ce n’è una in particolare che vorrei sottolineare: sono responsabili per il diritto di cittadinanza. In Svizzera si è prima di tutto cittadini di un comune, e la cittadinanza comunale conferisce automaticamente quella cantonale e nazionale. Il che ha certo avuto un grosso peso anche sulla vicenda dell’accoglienza. L’altra particolarità è che quattro quinti dei comuni praticano attraverso l’assemblea comunale, alla quale possono partecipare tutti gli abitanti aventi diritto al voto, una forma di democrazia diretta. In tutte le occasioni in cui è tecnicamente possibile farlo, il popolo non si fa rappresentare, ma prende direttamente parte ad ogni decisione che lo concerne nel suo ambito territoriale.

Questo sistema funziona perché le competenze dei tre livelli, Confederazione, Cantoni e Comuni, sono ripartite secondo un principio di sussidiarietà che viene applicato con correttezza da tutte le parti concorrenti. Tutto quanto può essere fatto da un livello politico non deve essere avocato da quello superiore. Solo quando un compito risulta eccessivamente complesso o oneroso, sul piano organizzativo o su quello economico, per un istituto di livello inferiore, quello superiore interviene a sostenerlo. Ancora una volta, vige la responsabilizzazione. È in fondo l’applicazione realistica e concreta del “comunalismo” di Camillo Berneri.

La domanda ora è: si potrebbe esportare su scala dell’Unione Europea il modello svizzero? Teoricamente si. Nella pratica, se guardiamo alla situazione continentale attuale, parrebbe la cosa più lontana da una possibile applicazione. E tuttavia, se dovessimo sempre pensare ed operare tenendo conto solo dell’apparente necessità delle condizioni presenti non ci muoveremmo mai di un passo. Qui entra in campo l’opposta necessità dell’utopia, intesa alla maniera in cui la definiva Leszec Kolakowski: “ L’utopia è la tensione verso mutamenti che “realisticamente” non possono essere il frutto di un’azione immediata, cambiamenti che stanno al di là di ogni prevedibile futuro e sfidano qualsiasi pianificazione.” Ma che per il fatto stesso di essere pensati cominciano a mettere piede nella coscienza sociale. D’altro canto, a questa utopia non c’è alternativa, se si vuole che l’Unione Europea continui ad esistere.

Il modello federale svizzero è probabilmente l’unico che permetta di tenere ragionevolmente unite culture e realtà diverse. È nato proprio a questo scopo, in quanto la Svizzera è caratterizzata da quattro lingue nazionali e da notevoli differenze geografiche e di costume: col tempo, alla prova dei fatti e della storia, si è ulteriormente affinato.

Certo, non è un modello facilmente esportabile, se non nelle linee di massima, perché legato ad una antica tradizione repubblicana e pluriconfessionale. Si potrebbe dire che l’Ue si trova oggi in una situazione molto simile a quella che ha portato alla nascita della nazione elvetica, ma con una differenza: quello della Svizzera era uno stato aurorale, passibile di una evoluzione positiva, anche sotto la pressione del comune nemico, mentre quello vissuto dall’Europa attuale sembra davvero un irrimediabile tramonto. Sotto la pressione economica le attitudini divisive dei singoli popoli, anziché sfumarsi, si sono incancrenite. Quel modello ha inoltre sempre comportato una convinta assunzione di responsabilità, a livello sia individuale che delle istituzioni, in particolare nella gestione della finanza pubblica (nel caso svizzero in capo ai cantoni). Esattamente il contrario di quanto sta avvenendo oggi, con gli ultimi entrati che considerano l’Unione semplicemente una mucca da mungere, e al tempo stesso non sono affatto disposti a rinunciare alle sterili autonomie nazionali; mentre altri, l’Italia in testa e fino a ieri la Grecia, non sanno far fronte alla necessità di mettere ordine nei conti e di operare drastici risanamenti in materia di finanza fiscale.

Il modello svizzero funziona molto bene (basti pensare come un paese che campa sulle banche è uscito dalla peggiore crisi bancaria e finanziaria di sempre), ma è nato appunto in Svizzera ed è cresciuto insieme alla coscienza civica di quel popolo. Prima di mutuarne lo schema istituzionale sarebbe necessario provare ad assimilare proprio questo civismo.

Si torna sempre lì. Libertà, sicurezza, benessere non sono affatto un diritto scontato, nascono dell’impegno quotidiano dei cittadini. Di quelli di ieri e di quelli che aspirano a diventare tali domani. È necessario crederci. Chi trova rifugio nella Confederazione deve rispettare le regole del Paese, ma prima di tutto deve conoscerle, e le apprende guardando al comportamento degli svizzeri. Se provo a immaginare cosa vede e impara chi si rifugi oggi in Italia mi prende lo sconforto.

Ma in qualcosa bisogna pur continuare a credere. Per questo riporto altre due citazioni da Rougemont, e le sottoscrivo. La prima è tratta da uno scritto eloquentemente intitolato La fine del pessimismo: “Propongo all’intellighenzia un nuovo compito: quello di creare la libertà cercandola, accettando di considerare i suoi rischi. […] Propongo una rinnovata idea del Progresso […] che non sarà l’accrescimento dei nostri beni, né la soluzione dei nostri mali […], ma l’accrescimento del rischio umano”.

La seconda citazione proviene da un manoscritto inedito recuperato dagli archivi del pensatore svizzero: “Noi andremo verso una fase di barbarie mondiale, se non ricreiamo le democrazie, fondate sulla Legge e la Virtù, su un’attitudine intellettuale che riconosce che l’esistenza di convenzioni in generale, e la loro osservanza scrupolosa, sono elementi vitali per ogni società, qualunque essa sia”.

Un richiamo all’importanza delle “regole del gioco” (non a caso, titolo di questo scritto), senza cui non si dà alcun gioco. “Un sistema politico privo di diritti non è una democrazia. Ma una democrazia senza doveri resta in balia di egoismi individuali e conflitti istituzionali, è priva dei valori della solidarietà e dell’unità politica, capisaldi di qualunque forma democratica di governo”.

La neutralità

L’Italia non può rimanere neutrale per tutta la durata della guerra, senza dimissionare dal suo ruolo, senza squalificarsi, senza ridursi al livello di una Svizzera, moltiplicata per dieci. (Mussolini)

La Svizzera possiede la più disgustosa e miserabile popolazione e sistema politico. Gli svizzeri sono il nemico mortale della nuova Germania. (Hitler)

Una delle affermazioni più stupide che mi è capitato di ascoltare è: “Gli svizzeri sono neutrali perché la neutralità conviene. Hanno guadagnato su tutte le guerre altrui”. Certo che ci hanno guadagnato: in vite umane e anche in termini materiali. Ma questo che significa? Significa che sono gli altri ad essere stupidi, perché se tutti fossero neutrali tutti ci guadagnerebbero. E significa che gli altri non sono convinti affatto che la neutralità paghi, altrimenti non si spiegherebbe perché continuino a fare guerre. Gli svizzeri, quantomeno, non ritengono che per guadagnare occorra aggredire o massacrare altri popoli.

Nel già citato “La Svizzera, storia di un popolo felice”, Denis de Rougemont ricorda che inizialmente la scelta della neutralità rappresentò una sorta di soluzione di ripiego. Si impose quando apparve chiaro che, una volta venute meno le pretese asburgiche, e quindi la necessità di rimanere uniti per sopravvivere, la varietà degli interessi e le propensioni religiose dei singoli cantoni avrebbero alimentato nella Confederazione spinte centrifughe e alleanze esterne contrastanti. Nacque quindi per un calcolo di politica sia interna che estera, ma produsse poi effetti benefici talmente evidenti da radicarsi nel profondo della coscienza nazionale.

Gli svizzeri erano stati tentati, nella seconda metà del ‘400, dopo due secoli nei quali si erano allenati a respingere tutti gli invasori, di intraprendere una politica di espansione: ma dopo una serie di successi ininterrotti erano stati bruscamente ridimensionati nella battaglia di Marignano, dove aveva trovato la morte oltre metà degli effettivi del loro esercito, più di diecimila uomini. Fu l’ultima guerra condotta in maniera unitaria dalla Confederazione. Da quel momento gli svizzeri rinunciarono ad ogni espansionismo e combatterono solo come mercenari in eserciti di altre nazioni, o in conflitti locali, anche se non meno sanguinosi, come la guerra della Valtellina.

La prima dichiarazione ufficiale di neutralità della Confederazione risale al 1674, all’epoca delle guerre di Luigi XIV. È stata poi ribadita a più riprese, in pratica dopo ogni grande scossone storico: nel Patto federale del 1815, nelle Costituzioni federali del 1848, del 1874 e del 1999. È diventata per gli svizzeri la norma in materia di politica estera, piegata magari con una certa flessibilità alle circostanze e agli interessi del paese.

Si è interrotta ad esempio all’epoca dell’invasione francese, nel 1798, quando Napoleone impose un’alleanza militare che obbligò di lì a poco la Confederazione a partecipare alla campagna di Russia. Appena si presentò l’occasione di combattere contro lo stesso Napoleone (all’assedio di Hüningen), gli svizzeri lo fecero spontaneamente, e ciò valse loro il riconoscimento da parte della Coalizione della neutralità permanente e la garanzia dell’inviolabilità del loro territorio.

Più tardi, durante la guerra franco-tedesca del 1870, la Svizzera fece valere la sua neutralità armata offrendo in pratica asilo a una parte dell’esercito francese sconfitto. E divenne la più assidua promotrice della stipula di convenzioni internazionali sui diritti e sugli obblighi degli Stati neutrali, ma soprattutto sul trattamento dei feriti e dei prigionieri.

Sarebbe bene infatti non dimenticare che proprio in Svizzera è nato anche il moderno umanitarismo. Furono quattro cittadini svizzeri a fondare nel 1863 la Croce Rossa, dopo aver assistito con sgomento ai massacri di San Martino e di Solferino, e fu la Confederazione a convocare a Ginevra una conferenza dalla quale uscì la prima Convenzione per il soccorso dei feriti in battaglia e il trattamento dei prigionieri. Convenzione che fu poi pressoché universalmente sottoscritta nella conferenza dell’Aja del 1907.

Pochi anni dopo, nel 1915, la Svizzera si trovò completamente circondata da Paesi in guerra, ma tutti i belligeranti sapevano che non avrebbe ammesso sconfinamenti nel suo territorio senza opporre una feroce resistenza, e ne rispettarono le frontiere. Alla fine del conflitto aderì alla Società delle Nazioni (che aveva sede proprio a Ginevra), ottenendo l’ennesimo riconoscimento della sua neutralità e accettando tuttavia di partecipare ad eventuali sanzioni economiche nei confronti di paesi che avessero violato gli accordi (tecnicamente questa si chiamava “neutralità differenziata”). Quando però le sanzioni decretate dalla Società delle Nazioni nei confronti dell’Italia si dimostrarono totalmente inefficaci abbandonò la neutralità differenziata e tornò a quella integrale.

All’inizio della Seconda Guerra Mondiale questa neutralità venne per l’ennesima volta riconosciuta tanto dagli Alleati che dalle potenze dell’Asse. La Confederazione tuttavia mobilitò precauzionalmente il proprio esercito, pronta a difendere la sua indipendenza. Non si trattava di un eccesso di prudenza: nei piani di Hitler c’era effettivamente l’unificazione entro una “Grande Germania” di tutte le popolazioni di lingua tedesca, compresa quindi anche parte di quella svizzera. Hitler disprezzava gli svizzeri, il loro sistema politico e la loro mentalità democratica (“la Svizzera è un brufolo sulla faccia dell’Europa”): ma rimanevano comunque un popolo germanico, sia pure da rieducare totalmente. Il piano per l’invasione, denominato “Operazione Tannenbaum” (albero di Natale) era già pronto a scattare nell’autunno del 1940, e prevedeva la spartizione del territorio e dei popoli della confederazione con la Francia di Vichy e con l’Italia. Venne però più volte rimandato, mano a mano che si aprivano altri fronti (Inghilterra, Russia, ecc…), fino ad essere abbandonato dopo il 1943.