Appunti per una storia sociale della barba

di Paolo Repetto, 30 luglio 2021

di Paolo Repetto, 30 luglio 2021

Prologo

Lanugine residua?

L’antichità: Barbe antiche; Barbe bibliche; Barbe classiche; Barbe latine; Barbe cristiane

Tavola 1 – Barbe antiche; Tavola 2 – Barbe classiche (I); Tavola 3 – Barbe classiche (II); Tavola 4 – Barbe latine; Tavola 5 – Barbe cristiane; Tavola 6 – Barbe monastiche; Tavola 7 – Barbe Pontificie; Tavola 8 – Barbe diaboliche

Il medioevo: Barbe monastiche; Barbe pontificie; Barbe diaboliche; Barbe ereticali; Barbe barbare; Barbe regali

Tavola 9 – Barbe ereticali; Tavola 10 – Barbe barbare; Tavola 11 – Barbe regali

L’età moderna: Barbe rinascimentali; Barbe controriformiste; Una temporanea eclisse

Tavola 12 – Rasature umanistiche; Tavola 13 – Barbe rinascimentali; Tavola 14 – Sbarbati illustri; Tavola 15 – Barbe protestanti; Tavola 16 – Barbe controriformiste; Tavola 17 – Barbe missionarie e conquistatrici; Tavola 18 – Volti illuminati

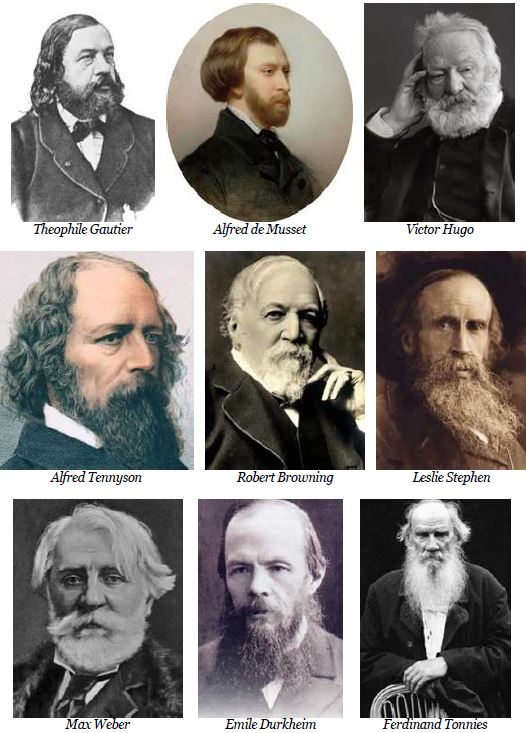

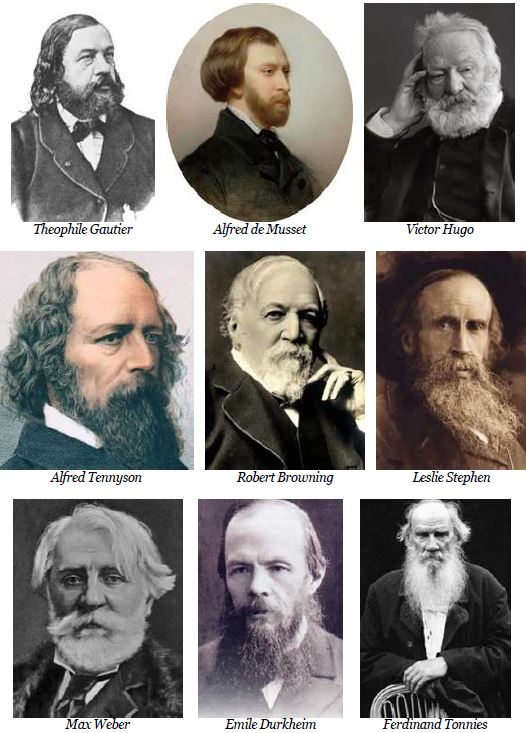

L’Ottocento: Barbe romantiche; Barbe rivoluzionarie

Tavola 19 – Barbe di transizione; Tavola 20 – Barbe letterarie; Tavola 21 – Barbe d’artista; Tavola 22 – Barbe anarchiche; Tavola 23 – Barbe comuniste; Tavola 24 – Barbe evoluzioniste

Barbe d’artista; Barbe borghesi; Barbe coloniali; Barbe d’oltreoceano

Tav. 25 – Barbe d’Oltreoceano (I); Tav. 26 – Barbe d’Oltreoceano (II); Tav. 27 – Barbe Sioniste (e non)

L’età contemporanea; No Barba!

Tavola 28 – Barbe antisemite; Tavola 29 – No Barba

Abbarbicati

Tavola 30 – Abbarbicati

Appendici: La barba di Freud; … e quella di Platone

Bibliografia

Prologo

Le idee migliori mi vengono al mattino,

mentre mi faccio la barba.

Da ciò deduco che gli uomini con la barba

non possono avere buone idee. (Dennis Gabor)

Qualche tempo fa, un mio intervento dal titolo La scimmia è l’essenza nasceva da una domanda apparentemente oziosa: perché mi rado la barba? Alla fine in quel pezzo parlavo un po’ di tutto, ma nel frattempo avevo perso di vista la domanda originaria, e quindi non mi davo una risposta. O forse la risposta era implicita nelle considerazioni cui mi ero abbandonato, che riguardavano il rapporto natura-cultura nei comportamenti umani. Questo non ha comunque soddisfatto la mia curiosità, e anzi, ha suscitato il desiderio di approfondire un po’ la cosa.

Ho così innanzitutto verificato che la domanda era meno peregrina di quanto poteva sembrare. Un sacco di gente si è interrogata su questo tema già a partire dall’antichità, tanto che esiste in proposito persino una branca specifica di studi, la pogonologia (dal greco pôgòn, che indica appunto la barba). Non esiste invece, o almeno non l’ho trovata, una trattazione che riesca insieme sintetica e sufficientemente esauriente: e già premetto che non saranno certo queste pagine a colmare il vuoto. L’argomento richiederebbe infatti un approccio ben più serio e ordinato di quello che avevo in mente io: ma a me a questo punto interessava solo mostrare come anche un quesito in apparenza piuttosto futile possa riservare piacevolissime sorprese. Nel mio caso il coinvolgimento è poi cresciuto quando ho deciso di approfondire la ricerca iconologica, che a sua volta ha spalancato ulteriori possibili campi di indagine. Insomma, come al solito la curiosità è sfuggita al controllo e mi ha portato a spasso nel tempo.

Questo scritto non ha dunque la minima pretesa “scientifica” o sistematica. Procede più sull’onda delle suggestioni dettate dalla documentazione cui mi sono affidato che da un’analisi rigorosa della stessa. Mi sono limitato quasi esclusivamente a giocare con lo sterminato repertorio delle immagini, e nella fattispecie dei ritratti e degli autoritratti, che è eloquentissimo ma del quale conosco anche le incertezze e le ambiguità, soprattutto per quanto concerne le epoche più lontane. Solo in qualche caso ho fatto ricorso alle fonti scritte, storiche o letterarie.

A proposito dei ritratti, che costituiscono la quasi totalità dell’apparato iconografico, questa lunga galleria di volti potrà apparire pleonastica, e forse ai fini dell’argomento che volevo trattare lo è davvero: assicuro però che non si tratta di un espediente per mascherare dietro la quantità dei dati la scarsa rilevanza qualitativa della trattazione. In realtà la cosa mi ha preso la mano quando, dopo una prima sommaria ricerca, mi sono reso conto che di buona parte dei personaggi che intendevo chiamare a testimoni delle vicissitudini della barba non mi ero mai preoccupato di conoscere l’aspetto fisico, e di altri davo per scontata un’immagine che non corrispondeva a quella reale. Per uno che ha maturato una sua personalissima teoria fisiognomica è grave. Sono così arrivate delle sorprese (ad esempio, il ribaltamento delle fattezze che attribuivo a Guicciardini e a Machiavelli) e alla luce di sembianti inattesi ho dovuto rimettere in discussione diverse mie convinzioni. Insomma, alla fine è diventato un gioco a sé, che mi ha sin troppo coinvolto.

A conti fatti, comunque, scontando le dovute tare, credo di aver colto le linee essenziali di questa particolare “storia”: le considerazioni che alla fine ne traggo vanno naturalmente accolte come frutto di una lettura molto personale. Ho aggiunto per una volta anche delle note, ma solo per chiarire alcuni passaggi senza appesantire ulteriormente il testo: e le note hanno di positivo che volendo le si può saltare a piè pari.

Se qualcuno poi trovasse che il discorso si è trascinato troppo per le lunghe, sappia che il testo che ha di fronte è forse un terzo di quello originario. Gli è già andata bene così.

Lanugine residua?

Ammetto subito che la domanda, pur non essendo così stupida, era senz’altro mal posta, perché la questione non riguarda solo me: tocca in un senso o nell’altro (magari nella formulazione al negativo, “perché non mi rado?”) tutti gli umani. In fondo in tutto il regno animale noi siamo l’unica specie che si rade. E questa non è una gran rivelazione: siamo anche l’unica che accende fuochi, che cuoce i cibi, che scrive e legge libri, che si muove in auto, che fa insomma cose che parrebbero extra o contro natura, e la spiegazione di tutte queste singolarità si chiama genericamente “cultura”[1]. Quindi, il dato da cui partire è che il radersi o meno la barba, come la stragrande maggioranza dei comportamenti umani, soprattutto di quelli attuali, non ha a che fare – almeno direttamente – con la natura, ma con la cultura. Almeno direttamente, ripeto, perché al di là delle mode, e in molti casi degli obblighi, anche l’usanza di portare barba e baffi risponde a istanze naturali originarie di competizione, di sopravvivenza e di successo riproduttivo.

Prima di vedere in che termini si manifesti questa “cultura” va dunque considerato ciò che le sta a monte: ovvero il fatto che noi umani siamo singolari già quanto a “natura”, perché tra i mammiferi, e più in particolare tra i primati e più specificamente ancora tra le antropomorfe, siamo gli unici la cui superfice corporea non è protetta dai peli. Siamo cioè una specie “nuda”: e non siamo tali da sempre, ma abbiamo perso la nostra naturale pelliccia nel corso dell’evoluzione. A dire il vero, non siamo nemmeno completamente spogli: salvo pochissime zone (labbra, palmi, ecc…) la nostra pelle è coperta interamente da una sottile lanugine, che è troppo rada e fine per assolvere a una funzione protettiva nei confronti del freddo, ma sufficiente a ricordarci da dove arriviamo.

A quanto sembra la nostra mutazione è avvenuta in conseguenza del passaggio dalle foreste alle savane, passaggio che ha comportato anche la trasformazione della dieta alimentare: da prevalentemente vegetariani siamo diventati per forza di cose onnivori, con una forte preferenza per le carni. L’uomo ha dunque cominciato a cacciare, e per procurarsi il cibo in spazi aperti e assolati – ma anche per sfuggire a sua volta alla caccia delle altre specie che dominavano questi spazi – ha dovuto imparare a correre sulle lunghe distanze. Tra i grandi predatori è in effetti quello in grado di mantenere il passo di corsa per intervalli di tempo più prolungati.

In questo tipo di attività una folta pelliccia lo avrebbe penalizzato, procurandogli un surriscaldamento, mentre la perdita del pelo ha favorito lo sviluppo di ghiandole sudoripare, e sudare è il modo più efficace per disperdere il calore. Questo “vantaggio” ha permesso all’uomo di assumere più calorie spendendo meno energie, condizioni necessarie per alimentare l’attività di un cervello sovradimensionato e particolarmente dispendioso. Non è un caso che nei film di fantascienza gli extraterrestri in visita sulla terra, naturalmente intelligentissimi (altrimenti non sarebbero arrivati sin qui), siano rappresentati con teste enormi e tronco e membra completamente glabri. E ciò a dispetto del fatto che non abbiano assolutamente più bisogno di correre e sudare per procacciarsi il cibo.

È presumibile comunque che l’epidermide dei nostri progenitori fosse ancora molto villosa, e che la selezione che ci ha portato ad essere scimmie nude abbia lavorato diversamente, ad esempio, nelle fasce tropicali e in quelle più lontane dall’equatore. Se l’origine della nostra specie è davvero da situarsi in Africa, è ipotizzabile che per i gruppi che hanno colonizzato latitudini più fredde i fattori naturali che hanno guidato quella selezione, tanto quelli interni come quelli esterni, siano stati un po’ differenti[2].

Butto lì queste cose a spanne, perché chi desidera approfondire ha a disposizione una vastissima letteratura scientifica. Ma a noi qui interessano i peli che fanno “ornamento” al volto, e di quelli voglio occuparmi.

Ho realizzato solo in un secondo tempo che prima ancora di interrogarmi sul perché li stavo tagliando avrei dovuto chiedermi perché crescono, che funzione hanno. Quando l’ho fatto, però, mi sono reso conto che persino la scienza è in proposito abbastanza vaga. Le spiegazioni offerte sono diverse, molto condizionate dall’angolatura disciplinare dalla quale arrivano: la nostra fisionomia è singolare anche sotto questo aspetto,per cui differiamo dai nostri parenti più prossimi, gli scimpanzé e i bonobo, che in pratica non hanno mento[3] e il cui muso è quasi totalmente glabro. È probabile comunque che nell’uomo la peluria facciale avesse a che fare originariamente con la protezione dal freddo, associata anche ad altre funzioni, ad esempio quella di nascondere certe reazioni emotive (l’arrossire) che possono evidenziare uno stato d’ira o di paura[4]. Sulla sua persistenza può poi aver agito anche quella che già Darwin chiamava selezione per scelta sessuale: ovvero è possibile che le femmine abbiano privilegiato le guance e i menti più irsuti perché la barba (così come gli altri peli residui), comparendo solo dopo la pubertà, era naturalmente associabile alla raggiunta virilità. Più barba, più ormoni[5]. Una selezione dello stesso tipo, ma di segno contrario, potrebbe aver agito invece nei loro confronti. Si tratta, ripeto, di ipotesi, ma sembrano abbastanza fondate.

La sostanza comunque rimane quella. La barba ce la troviamo, e questo attiene alla natura. Sta poi a noi decidere che farne: ciò che invece attiene alla cultura. Per cui, qui lasciamo la natura ed entriamo nello specifico “culturale”.

L’antichità

Barbe antiche

È facilmente comprensibile come, proprio per la sua immediata associazione con la mascolinità, con una virilità matura, la barba abbia sempre goduto di un enorme prestigio presso tutte le popolazioni arcaiche (in particolare quelle “occidentali”), e sia stata esplicitamente investita di significati di “segnaletica” sociale, rispetto non solo al genere ma anche all’appartenenza a gruppi o classi particolari. Ma il carico simbolico di cui è stata oggetto, unito certamente a scelte di opportunità pratica, ha fatto sì che una semplice caratteristica naturale potesse diventare molto presto anche un problema. Pare infatti che sin dalla preistoria non sia stata considerata assolutamente intoccabile: diversi paleontologi interpretano come arnesi per la rasatura alcune pietre particolarmente affilate del paleolitico, e soprattutto certe lame dell’età del bronzo: ciò che farebbe risalire molto indietro nel tempo la pratica della rasatura. Senza dubbio comunque essa era presente ai primordi dei tempi storici, e i nostri più lontani antenati già si trovavano di fronte a una di quelle scelte che nel loro assieme hanno fatto di noi dei sapiens sapiens.

È facilmente comprensibile come, proprio per la sua immediata associazione con la mascolinità, con una virilità matura, la barba abbia sempre goduto di un enorme prestigio presso tutte le popolazioni arcaiche (in particolare quelle “occidentali”), e sia stata esplicitamente investita di significati di “segnaletica” sociale, rispetto non solo al genere ma anche all’appartenenza a gruppi o classi particolari. Ma il carico simbolico di cui è stata oggetto, unito certamente a scelte di opportunità pratica, ha fatto sì che una semplice caratteristica naturale potesse diventare molto presto anche un problema. Pare infatti che sin dalla preistoria non sia stata considerata assolutamente intoccabile: diversi paleontologi interpretano come arnesi per la rasatura alcune pietre particolarmente affilate del paleolitico, e soprattutto certe lame dell’età del bronzo: ciò che farebbe risalire molto indietro nel tempo la pratica della rasatura. Senza dubbio comunque essa era presente ai primordi dei tempi storici, e i nostri più lontani antenati già si trovavano di fronte a una di quelle scelte che nel loro assieme hanno fatto di noi dei sapiens sapiens.

Gli affreschi tombali e le stele egizie, ad esempio, presentano figure maschili appartenenti a tutte le classi sociali, anche a quelle più umili, sempre perfettamente sbarbate. Dietro questa usanza c’erano senz’altro motivazioni religiose, oltre a quelle pratiche o igieniche che possiamo cercare di immaginare: ma è anche da supporre che quello egizio fosse un popolo piuttosto glabro per natura, e che proprio per questo motivo la barba rivestisse in quella cultura un forte valore simbolico, fosse un attributo connesso all’autorità. In effetti nelle varie espressioni iconografiche i faraoni, e solo loro e le loro consorti, sono spesso raffigurati con barbe posticce, simbolicamente raccolte in cilindri aurei appesi sotto il mento.

Sembra che anche i Sumeri si accorciassero i capelli, ostentando però una barba molto curata e priva di baffi. In quanto segno di saggezza questa era riservata a pochi eletti, soprattutto nel periodo protodinastico (il terzo millennio a.C.). Anche nel loro caso, infatti, nelle stele e nelle tavolette d’argilla lavorate a bassorilievo popolani e servi sono rappresentati con la testa e il mento rasati. Solo più tardi l’uso accadico di portare la barba arricciata e tagliata quadrangolare si diffuse ai ceti non nobiliari e divenne un costume comune, quantomeno nelle classi dominanti. Venne poi ripreso da tutte le popolazioni che in ondate successive si riversarono lungo tre millenni nella Mezzaluna fertile, ed è andato a fissare un modello di rappresentazione iconografica arrivato sino a noi. Nei “peplum” che andavano di moda negli anni cinquanta e che seguivo da ragazzino bulimico di storia non avevo difficoltà alcuna a riconoscere immediatamente assiri, fenici, babilonesi e persiani dal taglio particolare delle loro barbe (e ad associare queste, da ideale combattente alle Termopili, all’idea della slealtà e del tradimento). (tav. 1)

Barbe bibliche

Un’attenzione ancor più particolare veniva riservata alla barba dagli ebrei. Nel loro caso la testimonianza delle immagini non ci soccorre granché, visto che in quanto popolo a vocazione nomade ne ha prodotte pochissime, e anche quelle sono andate per la gran parte distrutte o disperse nel corso di una storia tragicamente movimentata. Ma, soprattutto, il divieto iconoclasta di rappresentare o di provare anche soltanto ad immaginare le fattezze divine ha impedito la nascita di un modello “superiore” di riferimento. Occorre quindi affidarci piuttosto alle testimonianze scritte, queste decisamente abbondanti. Già nel Levitico, ad esempio, all’interno del cosiddetto “codice di santità” si fa espressa proibizione di radere la barba. In realtà la prescrizione riguarderebbe certi eccessi nelle manifestazioni del lutto, come appunto lo strapparsi barba e capelli, considerati di origine “pagana”: e trae giustificazione dall’idea che l’uomo, creato ad immagine di Dio (ecco come si aggira il divieto di rappresentare la divinità!), non debba in alcun modo intervenire sul proprio corpo. Naturalmente poi la casta sacerdotale ne ha imposto l’interpretazione più restrittiva e a lei più conveniente, quella che assegna alla barba, acconciata secondo particolari regole, il ruolo di segno distintivo (tanto del popolo ebraico nei confronti degli altri quanto delle caste al suo interno). E in tal senso si può dire che gli Ebrei lo scopo lo hanno perfettamente raggiunto: purtroppo, però, in negativo, perché col tempo quel segno è stato convertito nello stereotipo della barba caprina.

Un’attenzione ancor più particolare veniva riservata alla barba dagli ebrei. Nel loro caso la testimonianza delle immagini non ci soccorre granché, visto che in quanto popolo a vocazione nomade ne ha prodotte pochissime, e anche quelle sono andate per la gran parte distrutte o disperse nel corso di una storia tragicamente movimentata. Ma, soprattutto, il divieto iconoclasta di rappresentare o di provare anche soltanto ad immaginare le fattezze divine ha impedito la nascita di un modello “superiore” di riferimento. Occorre quindi affidarci piuttosto alle testimonianze scritte, queste decisamente abbondanti. Già nel Levitico, ad esempio, all’interno del cosiddetto “codice di santità” si fa espressa proibizione di radere la barba. In realtà la prescrizione riguarderebbe certi eccessi nelle manifestazioni del lutto, come appunto lo strapparsi barba e capelli, considerati di origine “pagana”: e trae giustificazione dall’idea che l’uomo, creato ad immagine di Dio (ecco come si aggira il divieto di rappresentare la divinità!), non debba in alcun modo intervenire sul proprio corpo. Naturalmente poi la casta sacerdotale ne ha imposto l’interpretazione più restrittiva e a lei più conveniente, quella che assegna alla barba, acconciata secondo particolari regole, il ruolo di segno distintivo (tanto del popolo ebraico nei confronti degli altri quanto delle caste al suo interno). E in tal senso si può dire che gli Ebrei lo scopo lo hanno perfettamente raggiunto: purtroppo, però, in negativo, perché col tempo quel segno è stato convertito nello stereotipo della barba caprina.

Con la rasatura comunque gli ebrei non hanno mai avuto un buon rapporto, neppure per quanto concerneva i capelli. Secondo alcuni commentatori della Torah i capelli erano in grado di attrarre forze superiori, che davano capacità sovrumane. Sansone, la cui forza eccezionale dipendeva proprio dalla lunga capigliatura, diceva: “Se fossi rasato la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque”.

Sansone in realtà non era affatto uno qualunque: era un nazireo, ovvero un “consacrato”, e questo status comportava appunto la proibizione di radersi capelli e barba, oltre ad una serie di tabù alimentari. Nazirei erano anche gli Esseni, quelli dei rotoli del mar Morto. E l’appellativo di nazareno attribuito a Gesù ha probabilmente origine da questa appartenenza, piuttosto che dal presunto luogo di nascita.

Proprio un nazireo, Giovanni il Battista, fu il tramite di passaggio del culto ebraico della barba ai futuri cristiani, prima ancora che Cristo iniziasse la sua predicazione. Le più antiche testimonianze iconografiche, quelle bizantine, ce lo rappresentano con barba e capelli incolti e vestito di pelle di dromedario, in linea con la tradizione letteraria (soprattutto col vangelo di Marco).

Barbe classiche

Per tutti i popoli antichi la barba era insomma a vario titolo simbolo di potere, o quanto meno di autorevolezza: sia di quella intrinseca all’essere maschi che di quella che si acquisisce con l’età. Ciò valeva naturalmente anche per i Greci.

I ritratti che ci sono pervenuti dall’epoca della grandezza ellenica (attraverso busti, statue, bassorilievi, vasi o crateri, maschere mortuarie, monete, ecc.) mostrano tutti uomini barbuti. Tali erano già immaginati gli eroi omerici, e in epoca storica come tali sono stati poi rappresentati i filosofi (Platone, Socrate e Aristotele), gli uomini politici e i condottieri (Temistocle, Milziade, Leonida, Aristide, Pericle), nonché i letterati (Eschilo, Sofocle, Aristofane, Demostene, ecc). (tav. 2) Allo stesso modo gli dei maggiori della prima fase olimpica (Zeus, Kronos, Poseidone) esibiscono sempre una folta barba. (tav. 3) La stessa viene attribuita in alcune occasioni persino ad Atena, segno inequivocabile della sua potenza (anche oggi, ad una femmina vengono riconosciuti attributi maschili. Di altro tipo.)[6].

Plutarco testimonia che l’associazione tra barba e virilità, quest’ultima da misurarsi in valore militare e coraggio, era tale che a Sparta coloro che si fossero macchiati di codardia erano condannati a radersi solo un lato del viso, in modo da essere facilmente riconoscibili[7]. E i ritratti dicono anche che alla barba veniva dedicata una certa cura, non era lasciata incolta ma veniva fatta crescere e pettinata e acconciata in fogge molto diverse. L’unico busto “sbarbato” che mi risulti, relativo a un personaggio di questo periodo, è quello di Alcibiade: ma trattandosi di copie romane e di una figura particolarmente “discussa” è possibile che l’immagine sia stata falsata o reinventata.

A partire però da un periodo abbastanza precisamente databile, la seconda metà del quinto secolo, e dall’opera di Fidia, assistiamo a una svolta. Gli artisti iniziano a raffigurare eroi o atleti, ma anche alcune divinità maschili, come giovani sbarbati, e ad affidare piuttosto alla muscolatura il compito di evidenziarne la virilità. È probabile, ad esempio nel caso di Apollo o di Dioniso, visti i campi d’azione ai quali queste divinità erano riferibili (l’arte e la poesia per l’uno, la sfrenatezza e la sensualità per l’altro) che si volesse sottolinearne l’immortalità, l’eterna giovinezza, la vigoria sessuale, prima ancora che la potenza. Ma è anche possibile, come si può desumere ad esempio dai fregi del Partenone, che la particolare immagine giovanile e pulita fosse scelta in contrapposizione a ciò che di arcaico e di barbaro minacciava la cultura ellenica, come zavorra del passato dall’interno e come aggressione dell’ignoto dall’esterno. I greci uscivano dallo scontro pluridecennale con una civiltà orientale che al culto della barba era particolarmente legata, e dalla quale occorreva in tutti i modi prendere le distanze: anche attraverso la creazione di una propria immagine fisica diversa. Questo riesce evidente nelle metope in stile dorico che raccontano le guerre contro i giganti o contro i centauri, o la lotta mitica tra Atena e Poseidone per il predominio sull’Attica, con la quale si celebra la vittoria della civiltà sulla barbarie: ma soprattutto nel fregio ionico della cella interna, quello rappresentante le Panatenaiche, dove tutte le figure maschili risultano sbarbate. Comincia insomma a delinearsi un nuovo concetto di virilità, che ha a che fare con la ragione, con l’ordine, col “disciplinare” sotto ogni aspetto il corpo, anziché con la sua libera e individualistica espressione. Mirone e Policleto anticipano o accompagnano con la loro scultura il modello umano che Socrate suggerisce nei suoi estemporanei “seminari”.

La vulgata diffusa da alcuni storici, tra i quali il solito Plutarco[8], vuole che il nuovo modello maschile sia stato introdotto in realtà verso la fine del quarto secolo, nel mondo ormai ellenistico, da Alessandro Magno. È molto più probabile, a mio parere, che nella propria autorappresentazione Alessandro abbia voluto ispirarsi proprio alla statuaria greca tardo-classica, per trasmettere di sé una immagine che rimandasse a origini divine. Ed è altrettanto plausibile che avendo iniziato la sua carriera di conquistatore molto giovane, ancora imberbe, o forse essendo piuttosto glabro di natura, abbia fatto di necessità virtù, scegliendo di imporre un modello, anziché conformarsi a quello tradizionale.

La cosa interessante è però che Alessandro obbligò anche tutti i suoi ufficiali e soldati a radersi, almeno prima di ogni battaglia, motivando l’imposizione con ragioni militari (la barba poteva dare agli avversari un appiglio cui aggrapparsi per disarcionarli, o per costringerli al combattimento ravvicinato, cosa che in condizioni di costante inferiorità numerica risultava estremamente svantaggiosa): quel che voleva indurre nei suoi uomini, in realtà, era la percezione anche fisica di una differenza nei confronti dei nemici, di una superiorità che si manifestava anche nella cura di sé. E, soprattutto, l’abitudine al rispetto delle regole e della disciplina. I vantaggi furono dunque parecchi: in questo modo il condottiero mitigò l’attacco di zecche, pulci e pidocchi che potevano dimorare nelle lunghe, calde e umide barbe; fece in modo che, nel momento dello scontro, il nemico non potesse usare la barba del soldato greco per trattenerlo e trafiggerlo con più facilità; diede ai suoi guerrieri una diversa impronta di appartenenza, e quindi un ulteriore stimolo al cameratismo.

Dopo Alessandro la moda di radersi si diffuse rapidamente in tutto il mondo ellenistico, a dispetto delle resistenze che possiamo immaginare si siano levate in difesa della tradizione e delle simbologie di privilegio connesse alla barba. Non erano però solo le autorità, espressione delle vecchie classi dominanti, a promulgare – a quanto pare, inutilmente – leggi e divieti: l’opposizione più forte veniva quasi ovunque dai filosofi. Naturalmente, da quelli di scuola non socratica. Per gli stoici, per i cinici e per gli epicurei radersi era un gesto contro natura, dettato dalla vanità e da una cura eccessiva rivolta al corpo[9]. La barba cominciò così ad essere uno specifico connotato della militanza filosofica, così come i capelli lunghi: mantello, barba e chioma incolta divennero i simboli distintivi del pensatore, quasi contrassegni abituali, al punto che nel suo Manuale Epitteto ammoniva a non considerare uno come filosofo per come porta il mantello e barba e capelli lunghi, ma a giudicarlo per il comportamento[10].

Non radersi stava diventando ormai una scelta non solo estetica, ma di vita. Equivaleva ad una ostentazione di resistenza nei confronti della tirannide, singola o collettiva che quest’ultima fosse. E non era intesa come una resistenza solo metaforica. Il vero filosofo si sarebbe fatto tagliare la testa piuttosto che soggiacere all’imposizione della rasatura.

Barbe latine

Quando cominciarono a intensificare i contatti col mondo ellenistico anche i Romani adottarono la moda “alessandrina”. Durante il periodo della monarchia e nei primi secoli della repubblica la barba aveva goduto in Roma della stessa considerazione e dello stesso significato che aveva presso gli altri popoli. Tito Livio racconta che dopo la presa della città i Galli Senoni entrarono anche in Campidoglio, dove trovarono solo anziani senatori che ostentavano lunghe e onorate barbe e li guardavano in sdegnoso silenzio. Lo sgarbo di uno dei Galli, che tirò la barba di un senatore per accertarsi che fosse vivo, provocò la reazione stizzita di quest’ultimo, e conseguentemente il massacro di tutti i notabili.

Duecento anni dopo quel guerriero irrispettoso non avrebbe più trovato nell’Urbe una barba da tirare: con Scipione Africano era penetrata anche a Roma l’usanza di farsi radere, adottata persino dal suo avversario politico giurato, Catone il Censore. Ed erano stati mutuati anche i significati della rasatura: per i romani radersi significava riconoscere l’importanza della disciplina e conferire al loro aspetto un tocco particolare di “romanità”, ciò che li distingueva dai “barbari”: per i loro comandanti ribadire l’autorità. Cesare si faceva la barba ogni mattina, i suoi soldati lo imitavano, ma non per questo – come lui stesso sottolineava – erano meno temibili e coraggiosi in battaglia. Scipione non aveva la barba, e Annibale si. Alla fine vinse Scipione.

Al taglio della barba si cominciò anche a dare un significato rituale. La “depositio barbae” divenne il rito di passaggio dall’età puerile a quella da adulto. Andare dal barbiere era considerato diventare uomo. E il rito assumeva particolare rilevanza quando si occupavano in giovane età certe cariche pubbliche. Dopo la prima rasatura Augusto andò a depositare solennemente i suoi peli (la “lanugo”) nel tempio.

L’usanza della rasatura del mento divenne nella Roma del periodo tardo repubblicano e nei primi secoli di quella imperiale un vero e proprio obbligo sociale (persino per gli schiavi, che naturalmente si rasavano da soli o a vicenda), tanto da essere abbondantemente citata nella letteratura, soprattutto in quella satirica. Da Orazio a Marziale e a Giovenale è tutto un gioco di ammiccamenti, vuoi alla bravura o alla malagrazia dei tonsores, vuoi ai vezzi, alle manie e alle sofferenze del loro clienti. Il tonsor era un personaggio chiave della quotidianità romana: quelli alla moda accumulavano delle vere fortune, altri campavano più modestamente, male botteghe degli uni e degli altri, le tonstrinae, erano comunque i luoghi deputati per gli incontri, gli scambi di notizie, i pettegolezzi: veri salotti per i quali transitava, o nei quali sostava, una moltitudine di persone. È rimasto celebre, a testimonianza del rilievo sociale assunto da questa occupazione, un epitaffio dedicato da Marziale al tonsor Pantagato:

Terra, sii (a lui) propizia come è giusto, appagata e leggera,

(ma) non potrai esser più lieve della (sua) mano d’artista[11].

Ed altrettanto significativa è la stigmatizzazione che fa invece Seneca dei clienti delle tonstrinae nel De brevitate vitae: “Tu chiami liberi da impegni questi, affaccendati tra pettine e specchio?”

La sterminata ritrattistica scultorea romana non lascia alcun dubbio. Tutti i ritratti dei personaggi più eminenti, dal citato Scipione giù attraverso Mario, Silla, Cesare, Cicerone, e quelli degli imperatori sino ad Adriano, ci mostrano volti perfettamente sbarbati (con l’eccezione di Nerone: ma di lui gli storici malevoli dicono che fosse particolarmente brutto, e che la barba serviva a coprire un sottogola deforme). (tav. 4) Per questo le sporadiche ricomparse della barba sono estremamente significative dei mutamenti di atmosfera che caratterizzarono le vicende dell’impero.

Agli inizi del secondo secolo, quando ancora il cristianesimo a Roma non era particolarmente diffuso, a fare opinione negli ambienti più intellettualmente sofisticati erano le dottrine di matrice stoica. Il già citato Manuale di Epitteto predicava il ritorno alla naturalezza, la rinuncia ad ogni abbellimento in contrasto con le leggi naturali, ivi compresa la rasatura. Adriano era un seguace dello stoicismo: dopo di lui lo sarà Marco Aurelio. Entrambi si fecero ritrarre con la barba. La cosa strana è che i loro rimanessero casi isolati, anche perché l’esercito romano era reclutato ormai in gran parte tra i barbari, gli imperatori arrivavano anche dalle province più periferiche e la disciplina e la romanità che il taglio della barba significavano per i legionari di Cesare erano svaniti da un pezzo. Dopo il trionfo del cristianesimo, però, portare la barba assumerà anche un altro significato di non conformità: Giuliano l’Apostata esibisce nei busti che lo ritraggono e nelle monete coniate durante il suo breve impero una barba superba, interrompendo solo momentaneamente una lunga sequenza di sbarbati che data da Costanzo Cloro e si protrarrà sino a Romolo Augusto.

Barbe cristiane

Il rapporto del Cristianesimo con la barba è sin da subito molto controverso. La tradizione iconografica, segnatamente quella bizantina, attribuisce a Gesù la barba intera e i capelli lunghi: ma nei primi tempi della cristianizzazione sono ancora rintracciabili delle eccezioni. Nei mosaici del Buon Pastore del Duomo di Aquileia e in quello del mausoleo di Galla Placidia, ad esempio, Cristo non ha affatto la barba. È possibile che ciò dipenda dal fatto che gli artisti del tardo periodo imperiale tendevano ad adeguare i volti dei personaggi sacri alla moda occidentale, raffigurandoli talvolta sbarbati. Ma è anche vero che nel cristianesimo delle origini su questo tema si apre un accanito dibattito, che vede schierati da un lato i cultori della continuità con l’ebraismo, intenzionati a mantenerne vive la gran parte delle tradizioni e delle prescrizioni (è la chiesa di Giacomo, a Gerusalemme), nonché delle esclusioni, e dall’altro gli ellenizzanti, guidati da san Paolo, aperti al proselitismo presso i gentili. Paolo non a caso prende posizione in una lettera ai Corinzi contro le lunghe capigliature maschili: ha nel mirino soprattutto i nazirei, coloro che hanno abbracciato l’insegnamento di Cristo ma ne fanno una questione interna al popolo ebraico, e adeguano il nuovo credo alle pratiche e alle attese messianiche tradizionali. Riferendosi a Giacomo, ad esempio, uno storico dell’epoca riferisce che “la forbice non scese mai sulla sua testa”, e nelle fonti più antiche la descrizione fisica degli apostoli si rifà sempre al modello gerosolimitano, barbe e capelli inclusi.

In quelle più tarde, e soprattutto dopo il passaggio dall’Alto al Basso Medioevo, l’immagine andrà invece cambiando. La barba verrà concessa solo al Cristo e ai pochi fedelissimi. Più complessa è la vicenda di Giuda, che Giotto raffigura sbarbato, ma che in genere è contraddistinto da una folta barba tendente al rossiccio, o addirittura al rosso vivo. Questi caratteri, una pelosità in genere irsuta e il colore, conferiscono al personaggio una connotazione diabolica, coerente con uno stereotipo della malvagità che la teologia dualistica medioevale va elaborando.

Quanto a Paolo, la sua scarsa simpatia per i nazirei non lo porta sino a rifiutarne completamente il modello. Sa di non poterlo fare e tenta di mediare. Vuole piuttosto moderarne gli eccessi, “razionalizzarlo”, ma soprattutto tende a riservarlo come segno distintivo al clero, creando una netta distinzione nei confronti dei laici. E comunque, aprirsi al mondo dei gentili implica anche accettarne o tollerarne, almeno in parte, i costumi.

Proprio la vicenda della rappresentazione iconografica della figura di san Paolo rispecchia esemplarmente questo lavoro di mediazione, proseguito poi nell’organizzazione della nuova chiesa, quando ormai il contrasto originario si era composto, non per un compromesso ma per la sparizione, dopo la distruzione di Gerusalemme, della fazione più giudeofila. Un affresco scoperto pochi anni fa nelle catacombe romane di Santa Tecla, risalente al IV secolo, ci offre probabilmente la più antica raffigurazione di san Paolo giunta fino a noi: e i connotati fisici più significativi che gli sono attribuiti, destinati poi ad essere ripresi in tutta l’iconografia sacra successiva, sono la barba lunga e nera e il capo calvo. Dando per scontato che a tre secoli dalla sua scomparsa nessuno ricordasse più le fattezze del santo, quell’immagine non può essere casuale, ha un preciso significato.

In effetti rappresenta una soluzione salomonica, che concilia perfettamente le due istanze, e al tempo stesso conferisce al vero fondatore del cristianesimo moderno una patente di filosofo, avvalorata tra l’altro dalla straordinaria somiglianza con taluni busti di Socrate (ma anche con quelli di Plotino). La barba è la componente fideistica, il capo calvo quella razionale. Per uno cresciuto nella cultura dell’ellenismo, la sintesi ideale. (tav. 5)

Tavola 1 – Barbe antiche

Tavola 2 – Barbe classiche (I)

Tavola 3 – Barbe classiche (II)

Tavola 4 – Barbe latine

Tavola 5 – Barbe cristiane

Tavola 6 – Barbe monastiche

Tavola 7 – Barbe Pontificie

Tavola 8 – Barbe diaboliche

Il medioevo

Barbe monastiche

La questione però, come prevedibile, non è affatto chiusa: trova anzi costante alimento nel proliferare di interpretazioni le più svariate del messaggio cristiano. In oriente e in occidente si sviluppano ben presto due tradizioni monastiche molto dissimili. Il monachesimo che fiorisce nella Tebaide o alle pendici del Sinai, così come il proliferare di eremiti, stiliti, anacoreti nel Fayun, in Siria o in Palestina, nasce dalla necessità di sfuggire alle persecuzioni più pesanti (quella di Domiziano, in particolare, o quella di Teodosio), e si caratterizza subito come una scelta radicale di fuga dalla società. È un monachesimo molto individualistico, che non guarda al proselitismo o all’organizzazione religiosa ma all’ascesi e alla salvezza individuale e pratica un rifiuto radicale di tutto ciò che crea vincoli con la vita terrena, ereditando ed esasperando la tradizione nazirea. In alcuni casi chi lo abbraccia arriva addirittura agli estremi di rifiutare gli abiti, per coprirsi solo con la barba e i capelli lasciati totalmente incolti. I peli vanno a costituire in fondo una barriera, uno scudo che isola dal contatto con gli altri.

Questa tradizione sarà conservata, sia pure moderandone un po’ gli eccessi, dalle chiese ortodosse di osservanza greco-orientale. Nella Filocalia dei padri Nepticiad esempio le barbe maestose e le chiome fluenti degli antichi padri d’Egitto o del Sinai sono citate a segno di una grande esperienza spirituale.

Anche il modello monastico rimarrà prevalentemente quello. Già i primi esperimenti orientali di vita cenobitica, come quello di san Pacomio nella Tebaide, hanno alla base, più che l’ideale di una vita comunitaria, quello di una zona franca nella quale, in assenza di regole, è possibile dedicarsi individualmente all’ascesi. Nell’oriente bizantino il controllo della vita sociale rimane ancora saldamente nelle mani dell’autorità secolare; la vita religiosa ha, almeno nel primo millennio, un suo percorso collaterale, individualistico, indirizzato alla salvezza personale ed estraneo alla sfera politica.

Le cose vanno diversamente in occidente, dove la chiesa viene presto investita dei ruoli organizzativi che spettavano in precedenza all’autorità civile. Per supplire al venir meno dell’impero essa deve darsi un’organizzazione più centralizzata. Diventa importante unificare il messaggio, dare corpo ad una dottrina coerente: e quando si tracciano e si impongono delle linee dottrinali e dei comportamentali comuni si finisce ogni volta per tagliare fuori grosse fette degli adepti. In tal senso, è più che mai necessario disciplinarne in qualche modo anche la visibilità e il riconoscimento. Già nei primissimi secoli, ad esempio, le battaglie contro i “deviazionisti”, i marcioniti e i circumcellioni, si disputano a colpi di interdizioni relative anche all’aspetto fisico. Il monachesimo stesso ha qui origini più tarde, e prende immediatamente un’altra connotazione. Lo spazio per le pratiche di ascesi individuale è molto più ristretto: occorre supplire al disfacimento della vecchia amministrazione imperiale, porsi in alternativa e spesso in contrapposizione ad essa, e quindi guadagnarsi la fiducia e il rispetto della popolazione.

Quali che siano gli scenari, nei primi secoli, quando già il verbo cristiano è diffuso in tutto l’occidente ma l’apostolato interessa aree e gruppi pur sempre limitati, ed è ancora ben lontano dall’aver conquistato le comunità rurali più disperse, la barba continua comunque ad avere un ruolo simbolico e distintivo importante. Per san Girolamo barba e capelli lunghi e trascurati sono il segno distintivo di una vita consacrata. San Colombano, l’irlandese che percorse mezza Europa fondando monasteri, e tutti i discepoli che ne seguirono l’esempio, erano immediatamente riconoscibili per le lunghe barbe e i capelli lasciati incolti sulle spalle. Nelle più antiche miniature cassinesi i monaci di San Benedetto, e il santo stesso, appaiono con la barba, anche se in segno di umiltà praticano già la tonsura dei capelli. La distinzione non veniva meno anche quando si rivestivano i ruoli istituzionali più alti: san Gregorio Magno, papa e benedettino, portava una lunga barba.

In alcuni casi questa andava anzi a sottolineare ancor più nettamente il nuovo status. Alcuni episodi sono paradigmatici. Ad esempio: l’elezione a vescovo di san Martino di Tours, quello del taglio del mantello, fu molto 0steggiata da una parte del clero per via del suo aspetto trasandato e della barba e dei capelli incolti. Eppure Martino arrivava dai ranghi della guardia imperiale, per la quale vigeva la rasatura del volto, e la scelta di trascuratezza era legata proprio alla crisi che lo portò alla conversione e poi alla fondazione di un monastero. Stessa vicenda per Ambrogio, che prima dell’elezione vescovile era un magistrato dell’Impero romano, e quindi si radeva. Quando fu eletto vescovo dal popolo milanese (a quanto pare contro la sua volontà: sembra infatti non fosse nemmeno battezzato), si fece immediatamente crescere la barba per adeguarsi alla tradizione apostolica.

In difesa della scelta “naturista” vengono poi elaborate le più sottili interpretazioni allegoriche delle sacre scritture. Da Cassiodoro, da Alcuino, da Rabano Mauro la barba è intesa come simbolo della chiesa stessa, del collegio apostolico, delle sue diramazioni e dei suoi legami (e tagliarla significa quindi recidere questi legami, togliere efficacia e legittimità al ruolo sacerdotale). Mentre per san Pier Damiani, qual è il significato dalla barba “se non la fortezza della divinità?” Per Anselmo d’Aosta, infine, “l’assenza di giustizia in una società è indecorosa come l’assenza di barba in un uomo”.

La barba può avere però anche altre insospettabili funzioni: può costituire ad esempio una corazza a difesa della virtù. Ciò vale segnatamente per le donne. Nella penisola iberica Dio arriva addirittura ad eccepire alla natura, aiutando alcune giovani come santa Paula di Avila o a santa Liberata a sfuggire a pretendenti o aggressori col far loro crescere una bella barba fluente. Il fatto che siano state santificate come vergini certifica il buon esito dell’espediente divino. Fa comunque riflettere il fatto che, prima di essere destinate dalla società dello spettacolo ai circhi e alle fiere, le donne barbute godevano degli onori degli altari[12]. (tav. 6)

Barbe pontificie

Per tutto il periodo classico non è dunque certamente questione di mode, quanto di “modi” d’essere. Nel caso della chiesa occidentale la novità è che il portare o meno la barba non ha più solo un forte risvolto religioso e sociale, ma ne assume anche uno politico.

Tutto ciò di cui ho parlato sopra vale infatti fino a quando l’egemonia della chiesa romana in occidente non è consolidata. Quando però dalla fase dell’evangelizzazione si passa a quella dell’organizzazione, per il clero secolare, destinato ad essere lo strumento operativo della nascente struttura, le cose poco alla volta cambiano. La barba rimane il marchio di una scelta eminentemente contemplativa. Ho provato a scorrere alcuni elenchi di papi, da san Pietro a Francesco, corredati anche dai ritratti ufficiali, e li ho messi a confronto. Bene, fino alla fine del settimo secolo non c’è un pontefice senza barba, ed entro la fine del millennio i menti e le guance scoperti si contano ancora sulle dita di una mano. Il rapporto si inverte invece a partire dal XII secolo, con una netta prevalenza di papi sbarbati. Si tornerà alla barba solo dopo la metà del ‘500, con Paolo III, ma sarà un intermezzo di meno di un secolo. Nel ‘600 sopravvive qualche raro pizzetto, poi la barba sparisce, e non compare più. (tav. 7)

I papi sbarbati cominciano ad apparire quando la Chiesa, a partire dai tempi di Carlo Magno, si confronta in maniera apertamente conflittuale con l’autorità imperiale, su un livello ormai paritario: in palio c’è l’eredità dell’autorevolezza discendente dall’impero romano. A quel punto i suoi funzionari, il clero secolare nella fattispecie, devono sottolineare anche nell’aspetto esteriore la continuità con quella istituzione; inoltre devono distinguersi dal clero regolare, che mantiene le sue tendenze centrifughe e autonomistiche, e di lì a poco anche dai riformatori interni, gli eretici, che vagheggiando il ritorno alla chiesa primitiva tendono a rivestirne letteralmente i panni. Già nel 1073 Gregorio VII fa divieto al clero secolare di portare barba e baffi (e raccomanda di radersi anche ai laici). Nel 1096 l’arcivescovo di Rouen irroga la scomunica a coloro che portano la barba: e un provvedimento simile viene adottato anche a Venezia dalle autorità ecclesiastiche nel 1102[13].L’appartenenza deve essere chiaramente testimoniata ed evidenziata già nell’aspetto immediato.

Barbe diaboliche

Il calo digradimento della barba all’interno della Chiesa è fedelmente documentato nelle immagini di ammonimento o di esemplarità che dall’inizio del secondo millennio cominciano ad apparire nei luoghi di culto. In esse non compaiono più soltanto simbologie identitarie, ma fa la sua comparsa anche il nemico, il diavolo. Ha prevalso infine nel cristianesimo occidentale l’opzione dualistica, quella che vede contrapposti in una lotta eterna il bene e il male, e mutua direttamente da una tradizione pagana mai del tutto soffocata, attraverso una sofisticata operazione di riciclaggio, tutto un pantheon di santi e di figure intermedie, funzionale a rendere più agevole la comunicazione con un dio unico, lontano e tremendamente indaffarato. Inoltre, il cattolicesimo romano, dopo aver sconfitto i diretti rivali almeno nella gran parte del mondo occidentale, serra le fila volgendosi al nemico interno, identificabile di volta in volta in ogni forma di dissidenza e di devianza.

Ora, Checché ne pensassero i padri della chiesa e gli apologeti provenienti dal mondo monastico, la barba, che pure viene attribuita allo stesso creatore, a suo figlio e ai primi apostoli, non è concepibile per le figure angeliche, che stanno a rappresentare una natura umana trascesa e dominata: mentre si presta benissimo a caratterizzare l’esatto contrario, la materialità e la natura animale, o meglio ancora bestiale, che ha prevalso sullo spirito. Finisce dunque tra i connotati fissi attribuiti al demonio e a tutti i suoi accoliti. La troviamo infatti già nei mosaici antecedenti il Mille, a Torcello, e torna immancabilmente in ogni raffigurazione del demonio dei successivi Giudizi Universali, e più tardi in quelle dedicate alle tentazioni portate direttamente a Cristo o ai vari santi e anacoreti (di fronte a resistenze particolarmente ostinate l’offerta assume carattere sessuale, e allora il tentatore assume le sembianze di una bella fanciulla – o di un baldo cavaliere, se ad essere tentata è una santa. Ma anche in questi casi qualcosa che gira storto, e provocalo smascheramento e la fuoruscita della barba, c’è sempre).

L’apparentamento diabolico alla barba – o anche più genericamente alla pelosità – è destinato ad una grossa fortuna nell’immaginario occidentale, e attraverserà anche le stagioni dei revival piliferi. Sarà successivamente trasferita nelle versioni laiche del “male”, nei cattivi delle fiabe, nei sovversivi, negli ebrei, o semplicemente riproposta in termini sempre più raffinati nella letteratura (dal Mefistofele di Faust al Mephisto di Tex Willer). E fin da subito verrà accreditato ai nemici esterni (islamici, vichinghi, mongoli), e a quelli interni (gli eretici) della cristianità. (tav.8)

Barbe ereticali

Non esistono raffigurazioni dei Bogomili e dei Catari che possano essere considerate attendibili, ma essendo il rifiuto di ogni cura del corpo uno dei precetti fondamentali del loro credo è presumibile che non perdessero affatto tempo a rasarsi. Lo stesso vale per tutte le altre sette ereticali. I ritratti che rimangono di Pietro Valdo e di fra Dolcino ce li mostrano infatti provvisti di barbe foltissime, e sottolineano una netta contrapposizione rispetto ai loro persecutori, a partire da Bernardo di Chiaravalle fino a san Domenico. Paladini strenui del modello “viso pulito” sono proprio i domenicani, i cacciatori di eretici più zelanti e i più convinti fautori della struttura dottrinale e gerarchica che contribuiscono in buona parte a definire (vedi Tommaso d’Aquino).

L’altro ordine creato da Innocenzo III in funzione antiereticale, quello francescano, mantiene invece in proposito posizioni più sfumate. In fondo il poverello di Assisi è stato recuperato all’ortodossia in extremis, con alcune concessioni bilanciate da altrettante limitazioni, e rimarrà sino alla fine dei suoi giorni ai margini di ciò che per la chiesa è tollerabile. La barba cortissima con la quale Giotto lo raffigura è una soluzione di compromesso paragonabile alla pelata di san Paolo. Dopo la sua morte, nel conflitto che scoppierà all’interno dell’ordine tra conventuali e spirituali, le barbe torneranno ad infoltirsi, fino a diventare d’uso comune presso i successivi ordini minori di figliazione francescana, primo tra tutti i cappuccini (anche questi, non a caso, ripescati per il bavero all’epoca della riforma protestante da Clemente VII – che tra l’altro si era fatto crescere la barba dopo il sacco di Roma da parte dei Lanzichenecchi, e la sfoggiò in occasione dell’incoronazione di Carlo V). Riesce un po’ strana invece l’immagine completamente sbarbata che Paolo Uccello ci ha tramandato di Jacopone da Todi. L’autore delle Laudiera apertamente schierato con gli spirituali, ed è quindi probabile che portasse la barba: ma a quanto pare per accoglierlo tra i beati si imponeva una “normalizzazione” del suo aspetto. (tav. 9)

Il declino dell’uso della barba nella chiesa è legato però anche ad altre contrapposizioni. La prima è naturalmente quella col cristianesimo orientale. Nel 1054 il patriarca di Costantinopoli Michele Cerulario, andando anche contro il volere dell’imperatore Costantino IX, rompe definitivamente i rapporti con la Chiesa latina. A provocare lo scisma ci sono annosi problemi di carattere teologico e dottrinario, ma c’è anche la questione della barba. Gli ambasciatori inviati da Leone IX per tentare di comporre il dissidio non vengono neppure ricevuti dal patriarca perché sono sbarbarti, segno interpretato come una manifestazione di disprezzo nei confronti del clero orientale, che portava la barba lunga per imitare Cristo (il Cristo tramandato dall’arte bizantina, perché nei vangeli non si fa mai cenno al suo aspetto fisico). La risposta è immediata: in occasione dell’anatema pronunciato nel luglio 1054 contro Michele si afferma: “portando barbe e capelli lunghi voi (i cristiani di rito orientale) rifiutate il legame di fratellanza con il clero romano, dal momento che questo si rade la barba e si taglia i capelli”. Non tutto, evidentemente, dal momento che come abbiamo già visto qualche anno dopo Gregorio VII ritiene necessario emanare in proposito un esplicito precetto sulla rasatura: ma ormai i due modelli sono chiaramente fissati, e continueranno a pesare per il futuro. Quasi quattro secoli dopo il cardinale Bessarione, un ortodosso convertitosi alla confessione romana, si vede sbarrata la strada al pontificato dal fatto di portare la barba, cosa che suscita sospetti sulla sincerità della sua conversione (in realtà, alle spalle di questa preclusione ci sono l’eccezionale intelligenza del cardinale, pericolosa in contesto di faide interne che aveva già portato all’elezione in contemporanea di tre diversi papi, e la sua volontà di tentare una riappacificazione con la chiesa orientale, invisa soprattutto al clero francese. Al suo posto viene eletto Callisto III Borgia, spagnolo, sbarbato e grande tessitore di intrighi).

Il confronto è aperto però anche con un ennesimo e sempre più temibile nemico, l’Islam, che la barba la impone a prescindere a tutti i suoi fedeli. Non a caso, a marcare la differenza, durante le crociate le milizie cristiane sfoggiano di preferenza volti perfettamente rasati.

Tra i costumi ispirati al presunto esempio di Maometto e raccolti nella sunnah c’è quello di una barba accorciata fino alla lunghezza di una spanna, al più sfoltita, ma mai rasa. Naturalmente anche tra il clero musulmano c’è chi affida ad una barba lunga e folta la propria autorevolezza e la testimonianza di fedeltà al presunto costume originario (e non a caso questa particolare immagine è riproposta con insistenza ed enfatizzata dall’effetto mediatico negli attuali rigurgiti di integralismo).Il precetto islamico ha in realtà radici molto antiche,che affondano nella tradizione delle popolazioni arabe e mediorientali, piuttosto che in caratteristiche o esigenze religiose particolari: ma dal momento in cui è entrato nel canone scritturale non lascia spazio a scelte alternative. La storia musulmana della barba è quindi molto più lineare di quella cristiana.

Barbe barbare

Torniamo però in Occidente, e andiamo finalmente a vedere cosa accade nel frattempo nel mondo laico, cercando di raccapezzarci in una documentazione ricca, ma spesso assai contraddittoria.

Dopo il crollo dell’impero romano le cose si sono complicate anche per quanto riguarda il “decoro” facciale. L’irruzione delle popolazioni “barbariche” ha rimescolato i costumi. Per i Germani la barba aveva grande importanza, la sua lunghezza segnava in pratica l’appartenenza alle diverse gerarchie sociali, la sua assenza era segno di schiavitù. Ma l’incontro con i romani, nei confronti dei quali un certo senso di inferiorità le popolazioni d’oltralpe continuavano a provarlo, non aveva tardato a influenzare anche i loro costumi. E questo torna ad accadere di volta in volta per tutti i popoli che vengono a contatto con l’impero, arrivino essi dal nord o dalle pianure pannoniche.

Non abbiamo immagini d’epoca relative ad Attila, ma uno degli ambasciatori inviati da Teodosio II ad incontrarlo lo descrive così: “Basso di statura, con un largo torace e una testa grande; i suoi occhi erano piccoli, la sua barba sottile e brizzolata; e aveva un naso piatto e una carnagione scura”. Un profilo chiaramente mongolico, nel quale la barba non ha in fondo grande rilevanza. Per Alarico invece disponiamo di un’unica raffigurazione frontale su un sigillo, e in essa il sovrano visigoto compare perfettamente sbarbato e presenta quei “tratti gentili” dei quali gli storici dell’epoca lo accreditavano. In effetti, a quanto risulta Alarico non voleva affatto contrapporsi al costume romano, ma ambiva anzi ad essere riconosciuto come un ufficiale dell’esercito imperiale, e le sue vicende e la sua ferocia nacquero proprio dal rifiuto di questo riconoscimento. Di Teodorico rimane invece un ritratto con barba (peraltro anche questo smentito poi dalla numismatica). La cosa mi sembra significativa, perché da parte del re dei Goti la contrapposizione nei confronti del potere imperiale (di Bisanzio) è già esplicita, e va ad infrangere una continuità di immagine che bene o male, sia pure solo formalmente,sino ad allora persisteva[14].

Anche gli invasori successivi, i Longobardi e i Franchi, sono in genere raffigurati con la barba. I primi dalle loro lunghe barbe pare prendessero addirittura il nome. Il loro codice prevedeva pene specifiche per chi osasse tirare la barba ad un guerriero (a quanto pare era un divertimento in voga), e anche dopo la conversione al cattolicesimo il costume in proposito rimase invariato, come testimonia il ritratto barbuto del loro ultimo re, Desiderio. I Franchi invece in genere non portavano la barba, ma amavano piuttosto i baffi sottili, anche se i sovrani della dinastia Merovingia sono ancora ritratti con barbe e chiome fluenti. C’è una formella rappresentante un barbuto Clodoveo che si converte al cattolicesimo nella quale è esemplificato perfettamente il processo di “normalizzazione” dei barbari. Attorno al sovrano, immerso nella fonte battesimale, gli ecclesiastici e i dignitari sono tutti rigorosamente sbarbati. Il capitolo successivo sembra dunque essere inevitabilmente l’adozione del costume romano, con la rinuncia alla barba, o almeno col suo disciplinato contenimento.

Non sarà tuttavia un passaggio immediato: nelle raffigurazioni di Carlo Magno la barba ricompare spesso (non sempre: ad esempio, in una moneta d’argento coniata nell’812 l’imperatore appare completamente sbarbato, e piuttosto in carne, e questa immagine corrisponde a quella tramandata dal suo biografo Eginardo). Nei suoi successori, a partire da Ludovico il Pio, appare però sempre più sottile e curata. La “romanizzazione” corre.

Lo stesso vale più tardi per i Normanni. Come i Longobardi[15], questi portavano la barba ad imitazione del loro dio guerriero e barbuto, Odino. Malgrado la conversione al cristianesimo e l’incontro con la cultura latina, che avviene soprattutto nell’Italia meridionale, conservano immutati molti aspetti del loro costume. Tanto che ancora a metà del XII secolo Ruggero II d’Altavilla promulga delle leggi che favoriscono chi porta la barba e multano chi la taglia. (tavola 10)

Contemporaneamente, nel mondo bizantino, per il quale possiamo fare riferimento ad una iconografia musiva abbastanza ricca e credibile, i laici, primi tra tutti dignitari, funzionari imperiali e ufficiali dell’esercito, hanno seguitato a conformarsi al modello latino. Le ragioni sono quelle accennate sopra: la necessità di una distinzione del mondo religioso da quello laico e di contrapposizione alle popolazioni non latine che premono da nord-est prima e da sud est poi. Giustiniano compare nei mosaici di Ravenna perfettamente sbarbato. Ma a partire dal VII secolo e dal regno di Eraclio si realizza una sempre maggiore “grecizzazione” dell’impero, accompagnata dalla riscoperta di un particolare valore identitario della barba. Uno dei successori di Eraclio, Costante II, viene addirittura soprannominato il “Pogonato”, ovvero il barbuto. Questo modello verrà adottato ininterrottamente, e segnatamente dopo lo scisma del 1054, da tutte le dinastie successive, fino ai Lascaris e ai Paleologi. Tra i nemici cui contrapporsi figurano infatti ormai anche gli eredi dell’impero occidentale.

Barbe regali

Non voglio forzare troppo l’interpretazione dei dati iconografici, ma come in quello dei papi, anche nel caso delle diverse dinastie che danno vita alle moderne monarchie occidentali le sequenze dei ritratti si rivelano molto eloquenti, fanno intravvedere linee e curve di tendenza abbastanza uniformi e significative.

Il passaggio al secondo millennio segna in Europa e nella fattispecie in Italia il definitivo prevalere dei volti sbarbati anche ai vertici del potere civile. I sovrani stranieri per le cui mani passa il potere sulla penisola sembrano via via adeguarsi. Ad esempio, mentre il Barbarossa porta con orgoglio addirittura nel soprannome il carattere maggiormente distintivo del suo aspetto, e il figlio Enrico VI ne segue con minor fortuna le tracce, già il nipote, Federico II, costruisce perfettamente la sua immagine di stupor mundi facendosi effigiare negli affreschi e nel dritto degli augustali perfettamente sbarbato.

L’imperatore italo-svevo aveva ben compreso già ottocento anni fa l’importanza dell’immagine quale mezzo di governo. In ogni raffigurazione risalente all’epoca, e di conseguenza poi in tutte quelle successive, il suo potere non appare più associato alla forza, ma all’intelligenza, alla sapienza. Alla forza ci si può contrapporre, all’intelligenza non ci si può che inchinare e tributarle omaggio. Con la proposta di un volto pulito, sereno, il sovrano si accredita di una compostezza e di un equilibrio che hanno qualcosa di sacrale: non vuole incutere timore (quando è il caso, sa usare altri mezzi) ma conquistare la fiducia e la devozione quasi religiosa del suo popolo. E chiede ai suoi baroni e ai dignitari di conformarsi al suo stile.

Federico fa scuola: anche i suoi successori, compresi gli avversari, come Carlo d’Angiò, ne adottano il modello, e lo perpetueranno poi sino agli albori del Rinascimento. E ciò che vale per l’impero vale naturalmente anche per le diverse monarchie nascenti.

Ripetendo l’operazione già compiuta per papi e imperatori e facendo scorrere ad esempio l’elenco dei sovrani francesi, si constata che tra i merovingi e i primi venti capetingi, a partire da Meroveo sino a Luigi VII, solo un paio presentano il volto rasato: mentre dopo la metà del XII secolo, da Filippo II Augusto in poi, sino ad arrivare a Francesco I, a Cinquecento ormai inoltrato, non ce n’è più uno che porti la barba. E anche la concessione a quella che sarà la moda rinascimentale dura pochissimo: dopo il 1560, e fino alla caduta della monarchia, si torna al modello sbarbato (con la sola eccezione di Enrico IV di Navarra: forse dovuta al fatto che proveniva dal mondo protestante). (tav. 11)

Un quadro pressoché analogo lo si ottiene d’altronde facendo scorrere altre dinastie, ad esempio quelle inglesi e quelle iberiche.

Tavola 9 – Barbe ereticali

Tavola 10 – Barbe barbare

Tavola 11 – Barbe regali

L’età moderna

Barbe rinascimentali

La moda “rinascimentale” cui accennavo fa riadottare la barba nell’Europa occidentale anche dai vertici politici e religiosi: e la definisco una “moda” perché a partire dal Cinquecento la presenza o meno della barba appare sempre più sganciata dagli originari significati simbolici e legata invece a fluttuazioni dettate da scelte estetiche e da un diverso tipo di appartenenze.

La ricomparsa nel Rinascimento dei volti incorniciati della barba non ha motivazioni politiche. Nasce piuttosto dal rinnovamento del pensiero che si produce in seno all’umanesimo, a partire da quello italiano. Si potrebbe parlare in proposito di una secolarizzazione, e più ancora di una personalizzazione individualistica, del modello di virilità. In altre parole: nel corso del medioevo la società laica ha costantemente cercato di conformarsi all’immagine della classicità: in maniera più o meno consapevole e voluta era prigioniera della pesantissima eredità della civiltà romana, nei confronti della quale provava un complesso di inferiorità. Con l’umanesimo questa soggezione viene meno: i nani sono saliti sulle spalle dei giganti, e guardano oltre. Ma per farlo devono liberare e riabilitare anche ogni espressione di naturalezza, di diversità e di individualità dei singoli corpi, ivi compresa la barba: ciò che invece era sacrificato, nel modello latino (e nel suo adattamento cristiano), al primato della “civitas”, della appartenenza ad un superiore contesto nel quale l’individuo si riconosceva e si annullava.

La ricomparsa nel Rinascimento dei volti incorniciati della barba non ha motivazioni politiche. Nasce piuttosto dal rinnovamento del pensiero che si produce in seno all’umanesimo, a partire da quello italiano. Si potrebbe parlare in proposito di una secolarizzazione, e più ancora di una personalizzazione individualistica, del modello di virilità. In altre parole: nel corso del medioevo la società laica ha costantemente cercato di conformarsi all’immagine della classicità: in maniera più o meno consapevole e voluta era prigioniera della pesantissima eredità della civiltà romana, nei confronti della quale provava un complesso di inferiorità. Con l’umanesimo questa soggezione viene meno: i nani sono saliti sulle spalle dei giganti, e guardano oltre. Ma per farlo devono liberare e riabilitare anche ogni espressione di naturalezza, di diversità e di individualità dei singoli corpi, ivi compresa la barba: ciò che invece era sacrificato, nel modello latino (e nel suo adattamento cristiano), al primato della “civitas”, della appartenenza ad un superiore contesto nel quale l’individuo si riconosceva e si annullava.

Il passaggio è come sempre perfettamente scandito dall’iconografia. Lungo tutto il periodo che potremmo definito pre-umanistico (grosso modo, il XIV secolo) e in quello che ha visto fiorire l’umanesimo fiorentino (XV secolo), i volti dei maggiori letterati, da Dante a Petrarca, a Boccaccio, fino a Poliziano, quelli degli artisti, da Giotto a Botticelli, ma anche quelli dei filologi e dei pensatori, da Marsilio Ficino a Leon Battista Alberti a Pico della Mirandola, appaiono perfettamente rasati. (tav. 12)

Nel Giudizio universale dipinto da Giotto per la cappella degli Scrovegni il pittore si auto ritrae in mezzo a persone nella quasi totalità sbarbate (le sole eccezioni sono costituite dal Cristo stesso e da alcuni apostoli). Danno il loro contributo all’immagine di politezza e di uniformità anche le schiere angeliche, che sembrano uscite da una pubblicità di lamette da barba. Non meno significativo in questo senso appare il Corteo dei Magi di Benozzo Gozzoli, e persino gli anacoreti che popolano la Tebaide del Beato Angelico sono per la stragrande maggioranza accuratamente sbarbati. Il tardo-gotico interpreta liberamente e con molta fantasia le situazioni e i costumi, ma i volti puliti rimangono evidentemente quelli della quotidianità, o almeno, ne rispecchiano una ideale. Li ritroviamo poi tali ancora agli albori del Rinascimento, ad esempio nella cappella Tornabuoni affrescata da Domenico Ghirlandaio in Santa Maria Novella, nella Camera degli sposi del Mantegna e nei ritratti di Antonello da Messina.

Con Masaccio però le cose già cambiano. L’Adamo della Tentazione nella Cappella Brancacci ha la barba: e come lui quasi tutti gli apostoli che compaiono ne Il tributo, o i carnefici della Decapitazione di san Giovanni. È difficile stabilire quanto questo cambiamento sia da attribuire ad una sorta di realismo “ricostruttivo” e quanto invece ad una presa diretta: di fatto, nell’immaginario iconografico la barba sta rientrando.

Di questo ritorno Masaccio è però solo un sintomo, e piuttosto precoce, perché i maggiori protagonisti della politica italiana del secondo Quattrocento, da Lorenzo de’ Medici a Federico di Montefeltro, da Ludovico il Moro ai Gonzaga, continuano poi ad essere rappresentati con volti perfettamente puliti, sia nei grandi affreschi celebrativi o allegorici, sia nei ritratti su tela o su tavola. Anche i loro oppositori, come il Savonarola, rimangono conformi al modello latino. Modello che ritroviamo ancora, nei primi decenni del secolo successivo, nei ritratti di intellettuali come Machiavelli e Guicciardini. Questi ultimi però già appaiono in ritardo rispetto alla moda sopraggiunta nel frattempo: in entrambi evidentemente ancora la vince un attaccamento profondo alla civiltà romana. (tav. 14)

Già attorno alla metà del Quattrocento tuttavia altri personaggi cominciano ad ostentare barbe importanti. La prima categoria sociale ad adottare il nuovo stile è naturalmente quella degli artisti. Paolo Uccello, ad esempio, nella tavola del Louvre (Cinque maestri del Rinascimento fiorentino, del 1450) che lo vede in compagnia di Giotto, Donatello, Manetti e Brunelleschi, sembra tornare direttamente al modello ebraico (d’altro canto, proprio in questo periodo si diffonde l’interesse per la lingua ebraica antica, fino ad allora praticamente sconosciuta in Europa, che darà vita alla revisione delle traduzioni bibliche e soprattutto agli studi sulla qabbalàh e all’esoterismo alchemico). L’unico suo collega barbuto in questo caso è Donatello.

Poi, agli inizi del Cinquecento, la nuova moda esplode. L’abbracciano sia gli artisti (Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano) che i letterati (Boiardo, Ariosto), ma è oltremodo significativo il fatto che lo facciano anche coloro che dettano le nuove regole del costume (Castiglione, Bembo, Della Casa). Immediatamente a seguire vengono poi, come abbiamo già visto, imperatori, principi, papi. (tav. 13)

Da dove nasce questa trasformazione? È accaduto che dopo la metà del XV secolo (ma il fenomeno era iniziato già almeno un trentennio prima) la caduta di Costantinopoli e la fine dell’impero bizantino hanno spinto in occidente un gran numero di filologi e pensatori legati alla cultura greca, che portano con sé la lingua ma anche un patrimonio di opere preziose e praticamente sconosciute, assieme a un grande repertorio di immagini. Una cosa analoga avviene, a fine secolo, con la cacciata degli ebrei dalla penisola iberica, che produce una straordinaria migrazione intellettuale. La nuova attenzione alla grecità e all’ebraismo, il rapporto stesso con persone che praticano il modello orientale, diffondono anche un diverso approccio estetico: alla razionalità pratica romana si sostituiscono la pensosità filosofica greca e il messianismo esoterico. Platone e Aronne hanno la meglio su Tommaso d’Aquino, anche nell’immagine.

Il fenomeno dilaga, ma (almeno nella prima metà del ‘500) non si lega alle contrapposizioni politiche e religiose. La barba non rientra nelle rivendicazioni dei maggiori riformatori, né di quelli laici come Erasmo o né di quelli religiosi come Lutero[16], Melantone e Zwingli, che continuano ad essere tutti perfettamente sbarbati (l’unica eccezione è rappresentata da Calvino): questi ultimi l’hanno addirittura in sospetto, visto che era stata caratteristica, tra i loro precursori, delle correnti più libertarie (Wycliff e Huss), e che viene ora adottata prontamente dall’ala più estremista (Socino, Giovanni di Leida). (tav. 15)

La barba non rappresenta più comunque un inequivocabile simbolo distintivo. Durante le guerre di religione in Francia, ad esempio, la troviamo equamente distribuita tra le due fazioni contrapposte. Enrico IV di Borbone sfodera una barba fluente, così come molti altri esponenti degli Ugonotti, ma questo vale anche per i Guisa, per gli Angiò e per i Lorena, che appartengono al partito del cattolicesimo intransigente. Allo stesso modo in Inghilterra la portano sia l’anglicano Enrico VIII che il cattolico Thomas More. Pare che quest’ultimo, fatto condannare dal re alla pena capitale, un attimo primo di essere decapitato abbia sollevato il capo dal ceppo e abbia raccolto la folta barba avanti a sé, in modo che non fosse sfiorata dalla scure, dicendo: “This hath not offended the king” (“Questa non ha tradito il re”)[17].

Barbe controriformiste

Il processo di “domesticazione” della barba occupa il secolo che va dalla metà del Cinquecento a quella del Seicento. Accompagna la reazione agli sconvolgimenti “rivoluzionari” di quello precedente. È un moto di assestamento, ma al tempo stesso è la spia di una importante novità: il diverso rapporto con la natura. Testimonia infatti visivamente, in maniera straordinariamente immediata, che persino una delle manifestazioni più evidenti del potere di quest’ultima sull’uomo, sul suo aspetto, può essere disciplinata, irreggimentata, costretta in schemi geometrici. È una cosa diversa dalle barbe squadrate dei mesopotamici o dalle finte barbe cilindriche degli egizi: diversa sia per ciò che sta a simboleggiare che per i modi in cui lo fa. Il paradosso è che, almeno sul piano fisico, la resistenza più forte a questo processo di razionalizzazione sembra venire proprio da coloro che su quello spirituale lo stanno portando avanti.

Ancora una volta possiamo infatti constatare come, quando la moda della barba comincia a tramontare, negli decenni finali del XVI secolo, gli ultimi a rimanerle fedeli siano gli uomini di scienza e i filosofi (Bernardino Telesio, Giovanni Keplero, Giordano Bruno, John Dee, Francesco Bacone, Galileo Galilei). Quasi che la “filosofia della natura” che in un modo o nell’altro tutti quanti professano trovi un riscontro nella “naturalezza” dell’aspetto. E infatti quest’ultimo sembra inquietare, al pari delle loro idee, le istituzioni religiose ufficiali, siano esse quella cattolica, quella luterana o quella anglicana: ragion per cui le istituzioni corrono ai ripari. Mezzo secolo dopo nessuno tra i maggiori filosofi e scienziati, da Cartesio a Spinoza, a Pascal, a Newton, porterà la barba. E i letterati li hanno preceduti nel riallinearsi: la barba di Tasso è già molto più timida e curata, a confronto con quelle di Ariosto e Boiardo, e in Giovanbattista Marino è ridotta alla combinazione “essenziale” di baffi e mosca sul mento. (tav. 16)

In che modo la Chiesa della Controriforma corra ai ripari è noto per le vicende di Bruno e di Galilei: ma lo si evince altrettanto bene, per quel che concerne il nostro specifico discorso, da una vicenda particolare, quella del cardinale Carlo Borromeo, titolare della gigantesca statua di Arona (e parente del Federico manzoniano). Il Borromeo, che aveva sempre portato la barba, comincia a raderla in segno di penitenza negli ultimi anni della sua vita, a seguito dell’ennesima epidemia di peste: ma non si limita a questo. In qualità di arcivescovo di Milano emana nel 1576 una lettera pastorale, De barba radenda, con la quale impone il volto rasato a tutti i sacerdoti della sua diocesi. Le motivazioni addotte sono le più diverse (il vino e il pane consacrati che possono essere dispersi, ecc), ma la sostanza è che occorre educare ex novo una classe di sacerdoti dai quali l’abdicazione al “comune ornamento del volto” sia vissuta come rinuncia ad ogni ostentazione, vanità mondana e superbia. C’è soprattutto il convincimento che “con l’habito differente da gl’altri habbiamo sempre una singolar conversatione di vita, che sia degna del stato, et professione nostra”. L’iniziativa di Carlo Borromeo suscita scarso entusiasmo, e anzi, incontra una decisa presa di distanza nella curia romana: ma non viene ufficialmente smentita, e poco alla volta verrà adottata da tutte le diocesi dell’Italia settentrionale e d’oltralpe.

C’è però un’eccezione, ed è costituita come sempre dagli ordini regolari, anche da quelli che nascono proprio dallo spirito controriformista, a partire dai Gesuiti, dagli Scolopi e dai Teatini: tutti i fondatori di questi ordini (Ignazio di Loyola, Giuseppe Calasanzio, Gaetano Thiene) sfoggiano la barba (Thiene la manterrà anche quando sarà nominato papa) e lo stesso faranno i loro confratelli. Nel caso dei gesuiti l’eccezione riguarda quasi esclusivamente coloro che svolgono opera missionaria in Asia o nelle Americhe, come Francesco Saverio o Matteo Ricci. Operando in mezzo a popolazioni naturalmente molto glabre, sono in qualche modo autorizzati a sfruttare il fascino e il timore che la barba ha esercitato su queste sin dai primi contatti con gli europei (come del resto fanno gli esploratori e i conquistadores, da Vespucci a Magellano, da Cortés a Pizarro, con la sola eccezione di Colombo) per la sua naturale associazione alla saggezza e alla virilità ma, in questo caso, soprattutto per quella alla potenza e alla superiorità tecnologica (tav. 17).

Questi ordini, così come quelli che nascono dalla riforma di altri preesistenti – vedi i cappuccini – non sfuggono affatto al controllo: dimostrano al contrario quanto la Chiesa sappia essere duttile di fronte all’insorgere di situazioni nuove, come già aveva saputo esserlo tre secoli prima con i francescani. Sono camere di decompressione che permettono di non disperdere energie riformatrici altrimenti poco disciplinabili. Se poi queste energie possono essere incanalate in paesi lontani, tanto di guadagnato.

Una temporanea eclisse

Ordine e disciplina sono caratteristiche che cominciano ad essere richieste nella seconda metà del XVI secolo non solo ai sacerdoti, ma anche ad un’altra categoria, quella dei militari. Oltre a rinnovare le modalità di addestramento delle milizie e a rivoluzionare le strategie, lo statolder Maurizio di Nassau impone per primo alle sue truppe (pressappoco negli stessi anni in cui Carlo Borromeo lo fa coi suoi sacerdoti) l’adozione di una divisa uguale per tutti e l‘uniformazione delle acconciature, riproponendo e adeguando alle nuove tecnologie quello che già era stato l’intento di Alessandro Magno. Uomini che vestono tutti allo stesso modo e presentano tutti lo stesso aspetto saranno uniti non più in una solidarietà di banda, ma nella compattezza di un esercito. In questa prospettiva di irreggimentazione e di modernizzazione il problema della barba non è secondario (anche se poi il riformatore stesso esibisce una bella barba rossiccia). Entrano in ballo le innovazioni tecnologiche. L’uso di armi da fuoco che funzionano con meccanismi di accensione ad acciarino, a miccia o a pietra focaia rende la barba non solo ingombrante ma anche pericolosa, per il rischio costante che vada a fuoco.

Per le fanterie della guerra moderna la rasatura diventa in pratica una necessità, che verrà tradotta immediatamente in obbligo: e l’obbligo verrà poco alla volta esteso a tutti quanti i corpi in tutti gli eserciti (con strane eccezioni: presso l’esercito borbonico, ad esempio, i militari del genio erano tenuti a portare la barba). Se verso la metà del Seicento i soldati de La ronda di notte di Rembrandt mostrano ancora pizzetti e in qualche caso barbe, sia pure molto curate e tagliate corte, quelli raffigurati da Pieter van Bloemen alla fine del secolo sono completamente sbarbati. Agli inizi del Settecento i Soldati che giocano a carte di Giacomo Ceruti ci confermano che il look è ormai cambiato, e la splendida ricostruzione ambientale operata da Kubrick in Barry Lyndon, filologicamente accuratissima e basata sulla pittura dell’epoca, ci mostra quale effettivamente era l’aspetto dei militari settecenteschi.

Più ancora di qualsiasi obbligo vale però stavolta il dettame della moda, nel quale giocano fattori che davvero rientrano nell’imponderabile (e creano forti dubbi sulla possibilità di iscrivere i fenomeni sociali entro schemi razionali di lettura, e quindi sul lavoro stesso che sto facendo). Così come erano tornate, nel volgere di un secolo le barbe spariscono: e sono sostituite, a partire dalla metà del Seicento, dal trionfo delle parrucche. Sembrerà paradossale, ma la nuova svolta estetica non è in contraddizione con quanto dicevo sopra. Il XVII secolo è infatti particolarmente inquieto, e la situazione di continua belligeranza educa a uno stile militaresco e mascolino anche nell’aspetto: come racconta Manzoni nell’episodio del duello dell’Innominato, la litigiosità non è prerogativa solo delle grandi dinastie, ma è diffusa nella quotidianità da piccoli o grandi potenti e prepotenti, e questo atteggiamento impone di esibire un particolare phisique du role. Negli abiti prevale il cuoio, con grossi cinturoni cui vengono appese lunghe spade e con stivali pesanti a gamba alta e a tacco rialzato, abbondano i mantelli, che ingrossano la figura, e riesce opportuno a questo punto enfatizzare anche le dimensioni del capo con enormi cappelli a larga tesa e con una abbondante peluria, a minaccioso segnale di grande virilità.