(parte terza)

di Paolo Repetto, 6 aprile 2022

Da questo punto in poi mi avventuro in un racconto che paradossalmente, pur concernendo epoche sempre più vicine alla nostra, e quindi conoscenze relativamente più concrete, lascia maggiore spazio a interpretazioni già orientate o orientative. Intendo dire che la paleontologia e l’antropologia, a differenza delle scienze biologiche, concedono ampi margini alle letture “ideologizzanti”, ciò che riesce evidente dal persistere oggi ancora dell’annoso dibattito sulla “natura umana”. Cercherò di mantenermi per quanto possibile al margine di questo dibattito, basandomi sui dati di fatto piuttosto che sulle ricostruzioni edeniche o bestiali della nostra preistoria. Ma proprio l’aumento esponenziale dei dati, e delle relative interpretazioni che possono esserne desunte, mi costringe a questo punto a procedere per successive “scelte di campo”. Credo sia importante dunque che, trattandosi di un lavoro che ha non ha alcuna velleità “scientifica”, queste risultino quantomeno chiare.

3.4 Creare

L’uomo ha dunque esplorato tutte le strategie per garantirsi la sopravvivenza, e per farlo si è dotato degli strumenti opportuni. Lo ha fatto, come abbiamo visto, cominciando con l’emancipare alcune parti del suo corpo dalle loro originarie funzioni istintuali. Ma se già la possibilità di fare qualcosa con gli arti superiori mentre quelli inferiori compivano un movimento diverso favoriva lo sviluppo cerebrale, in quanto esigeva che più sistemi di controllo si attivassero in contemporanea, è stata però la creazione di utensili, il passaggio cioè alla “tecnica”, a spingere verso una qualità del pensiero (e della vita) radicalmente diversa.

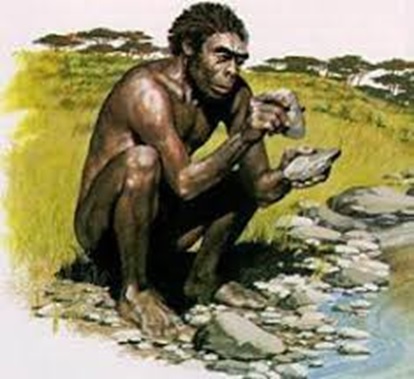

La tecnica era per la mitologia antica un dono di Prometeo (da pro-mathéin, aver pensato prima): il regalo di un cervello che “pensa prima”, che “pensa più veloce”. Come sempre, il mito ci offre la sintesi e la spiegazione più efficaci di quanto è effettivamente accaduto. Il volume cerebrale degli umani, e quindi la loro capacità di risposta adattiva, cresce in concomitanza proprio con la produzione dei primi strumenti litici. La nascita della tecnica segna infatti l’avvento di un pensiero mirato ad uno scopo. Creare uno strumento significa prefigurare una situazione nella quale quello strumento potrà tornare utile: quindi programmare, e insieme immaginare. Immaginare ad esempio di poter incontrare nella savana, lontano da vie di fuga o da alberi su cui rifugiarsi, dei predatori, e procurare di essere sempre attrezzati alla difesa, scegliendo nodosi bastoni e scheggiando pietre per renderle taglienti, e magari innestando queste ultime sui bastoni.

Significa anche però imboccare una direzione “lineare obbligata”: l’uscita per la tangente dal ciclo dell’eterno ritorno. (uso questa formula nella consapevolezza che si tratta solo di una percezione e di una convenzione filosofico-letteraria, perché nella realtà sui tempi lunghi in natura nulla torna mai eguale a se stesso). La “cultura” indotta dalla tecnica diventa la specializzazione (oserei dire, la “specificità”) dell’uomo, ed è qualcosa che ridisegna totalmente sia le modalità che i tempi evolutivi. Per quanto lunghissimi, estremamente diluiti nel tempo e dispersi nello spazio, i passaggi sono ormai percettibili (naturalmente, a posteriori). I più antichi manufatti umani, costituiti da ciottoli scheggiati su una sola faccia (chopper), oppure a scheggiatura alterna o multidirezionale, compaiono in Africa a partire da circa due milioni e mezzo di anni fa, accanto ai resti fossili di Homo habilis, e sono ascrivibili alla più primitiva tecnologia litica, quella Olduvaiana. Un milione e quattrocentomila anni fa, sempre in Africa, associata stavolta ad Homo erectus, si affermala cultura Acheuleana, caratterizzata dalla produzione di utensili scheggiati su entrambi i lati in modo simmetrico (le amigdale, o bifacciali). In ultimo, verso la fine del Paleolitico inferiore, attorno a trecentomila anni fa, si diffonde in Europa la scheggiatura Levallois, che consente la fabbricazione di strumenti più vari e specializzati.

A quel punto per sopravvivere gli uomini sono già totalmente dipendenti dalla tecnica: prima di tutto dal controllo del fuoco e dal suo utilizzo come arma di difesa contro i predatori e per cuocere i cibi e riscaldarsi. E se gli utensili creati dall’erectus e dell’habilis erano rimasti pressoché inalterati per centinaia di migliaia di anni, con una evoluzione quasi impercettibile, dopo l’avvento dell’Homo sapiens il ritmo delle innovazioni conosce una progressione costante: un milione di anni separano i primi choppers dell’olduvaiano dalle amigdale dell’ acheuleano e mezzo milione queste ultime dai veri e propri attrezzi in pietra e legno del Musteriano, ma tra la pietra levigata e le tecniche più sofisticate dell’arco e degli attrezzi per colpire a distanza ne intercorrono meno di centomila. Di qui in poi le rivoluzioni si succedono con frequenze sempre più ravvicinate: dopo l’arco l’agricoltura, la domesticazione degli animali, la lavorazione dei metalli, la scrittura, la ruota, eccetera. Senza dimenticare, fondamentale, l’approdo ad una comunicazione verbale compiutamente strutturata. Tutto questo mentre, come abbiamo già visto, la base biologica del Sapiens e la sua anatomia rimangono in quegli ultimi centomila anni praticamente invariate.

Nello stesso periodo muta invece radicalmente la sua attitudine mentale: muta nei confronti dell’ambiente in cui è immerso, della natura, perché la progettualità implica un atteggiamento intrusivo, oltre che una percezione “temporalizzata”: ma muta anche nei confronti di chi lo circonda, dei suoi simili come degli altri ominidi e degli animali coi quali ha una parentela più o meno più o meno prossima: nonché nei confronti di se stesso. Si sviluppa una “coevoluzione” che riguarda in primo luogo il rapporto tra l’azione tattile e la facoltà del linguaggio. “Mani e parole sono, in primo luogo forme di intervento che modificano il contesto in cui si insediano. Hanno un impatto ecologico tale da richiedere spesso un’azione ulteriore dal carattere intrinsecamente ambivalente: sono riparazione, poiché cercano di rimediare al cambiamento provocato (ad esempio l’estinzione delle prede cacciate o l’impoverimento del terreno sfruttato attraverso l’agricoltura); sono ancora invasione poiché l’intervento umano (l’allevamento, oggi l’uso di fertilizzanti) non può non avere un effetto antropico, non può non comportare un cambiamento dell’ambiente a immagine e somiglianza dell’Homo sapiens.”[1]

Il mondo non viene più dunque semplicemente vissuto dal sapiens, e passivamente subito, ma è indagato e saccheggiato e ricreato[2]. Il primo mutamento riguarda la curiosità nei confronti dell’ambiente. La curiosità è propria di ogni organismo animale, ma nella forma propriamente “conoscitiva” appartiene solo alle specie evolutivamente più complesse, e in quella performativa soltanto all’uomo. L’uomo è l’unico animale in grado di prevedere o quantomeno immaginare le conseguenze di una determinata azione: e quindi di pianificare il futuro, e di compiere all’occorrenza scelte che possono anche mettere in forse la sua sopravvivenza, andando contro i dettami dell’istinto, ma valutando o auspicandosi possibili futuri vantaggi. Questa capacità di costruire o immaginare situazioni alternative, di sganciarsi dal qui e ora, spiega la progressiva e inarrestabile diffusione della specie umana in ogni angolo del globo. Le migrazioni dei primi ominidi sono avvenute certamente sotto la spinta dei mutamenti ambientali, dell’ esaurimento delle risorse o delle pressioni esercitate da gruppi di consimili: ma sono state rese possibili dall’incredibile capacità di adattamento che la specie ha dimostrato in ogni condizione, dalle soluzioni tecniche e culturali che è stata capace di escogitare, e soprattutto, direi, dallo spazio mentale consentito alla funzione immaginativa, che diventava stimolo a esplorare e conoscere quel che c’era oltre l’orizzonte. Non si spiegherebbero altrimenti imprese incredibili come quelle degli ominidi che cinquantamila anni fa attraversarono bracci larghissimi di mare per approdare in Australia, o lande ghiacciate per passare sul continente americano.

Al di là degli spostamenti, però, ad essere percepita in maniera diversa è innanzitutto la quotidianità. I primi strumenti usati dai nostri antenati per raggiungere i loro obiettivi erano oggetti naturali: pietre, bastoni, ossi, ecc… Né più né meno come accade per altri animali, e particolarmente per i primati superiori. L’uso che ne facevano era immediato e spontaneo: si servivano della prima cosa che capitava loro a tiro. Dal momento però in cui questi oggetti hanno cominciato ad essere lavorati e adattati in vista di una ipotetica necessità futura, sono stati proiettati un contesto “culturale” che andava a sovrapporsi a quello naturale, a trascenderlo. Il discrimine sta proprio a questo punto: negli umani il ricorso allo strumento non rimane occasionale e dettato dal bisogno immediato, ma diventa consapevolezza della possibilità di un uso alternativo di fronte alle molteplici incognite ambientali, e questa consapevolezza continua ad essere presente alla memoria anche in assenza dell’occasione di applicarla. Diventa cioè funzionale ad una possibile strategia, nella quale finiscono per combinarsi diverse opportunità. L’uomo si scopre capace non solo di sfruttare l’occasione, ma di cercarla o di crearla. Acquisisce una coscienza temporale che non ricorda solo dei fatti, ma ricostruisce degli eventi, collocandoli nel passato o nel futuro.

3.5 Specchiarsi

Contrariamente all’immagine stereotipa dei nostri progenitori come cacciatori, l’economia dei primi ominidi era basata sulla raccolta itinerante di frutti e radici e sullo spolpamento delle carcasse lasciate dai grandi carnivori[3]. In un inseguimento era più probabile che recitassero la parte della preda. Ora, l’economia di raccolta comportava l’esplorazione di ampie distese poco alberate, nelle quali la postura eretta consentiva di muoversi più rapidamente e soprattutto di mantenere un maggiore campo visivo, per evitare i predatori. Essere però a propria volta più visibili esponeva a grossi rischi. Muoversi isolati era estremamente pericoloso, per cui divenne di vitale importanza rimanere in contatto visivo con altri membri del gruppo, sviluppare legami stabili tra i membri della comunità e progredire di conseguenza verso un’organizzazione sociale più articolata[4].

L’altro cambiamento fondamentale concerne dunque il rapporto con i propri simili. L’aiuto reciproco era imposto da necessità immediate di sicurezza e di sopravvivenza, cosa che accade del resto anche per i banchi di pesci o per le società degli insetti: ma gli umani non si sono fermati al livello della pura associazione istintuale. Per cooperare su progetti sganciati dalle ricorrenze e dai ritmi naturali era indispensabile che tra i diversi attori si aprisse un credito reciproco di fiducia: ciò che implicava il riconoscimento degli altri come propri simili[5]. Si scopriva cioè l’umanità altrui (anche se questo credito non va sopravvalutato, perché in un primo momento era riservato solo ai membri del proprio gruppo o della propria tribù). Questo riconoscimento non rimaneva confinato alla superficie. Scendeva in profondità, e portava ad attribuire agli altri le stesse intenzioni che animano noi: quindi ad accoglierne, o quanto meno a interpretarne, anche il punto di vista.

Ma quali meccanismi sono entrati in gioco perché tutto questo accadesse?

Per cooperare, si diceva sopra, è necessario agire in sintonia con gli altri: cogliere le loro intenzionalità, vedendoci agire al loro posto, così come essi cercheranno di cogliere le nostre. Oggi sappiamo che la nostra capacità empatica, la nostra compartecipazione e comprensione dell’altro scaturisce da una predisposizione presente in qualche maniera in noi sin dalla nascita, su base neurale. Che insomma la radice di questa sintonia è biologica, mentre gli sviluppi sono poi culturali: e lo sappiamo grazie alla recente individuazione dei neuroni specchio.

La scoperta non è avvenuta casualmente: da tempo si cercava di dare una spiegazione scientifica ad un meccanismo mimetico che era già stato individuato come esplicativo dei comportamenti animali da etologi ed antropologi (ad esempio da Konrad Lorenz, o da René Girard – ma prima ancora era stato genialmente anticipato da Giovanbattista Vico, e da Schopenhauer[6]). Del tutto casuali sono state invece le circostanze, una serie di test effettati sui macachi per studiare i meccanismi di attivazione cerebrale in corrispondenza di particolari azioni. In sostanza, si è scoperto che in alcune aree del cervello (denominate F5 e F4) operano dei neuroni che si attivano sia quando il soggetto compie un’azione che quando osserva altri individui compiere la stessa azione. Essi riflettono cioè direttamente nel cervello dell’osservatore le azioni realizzate dagli altri, ma anche da sé (per questo sono definiti neuroni specchio). E il meccanismo è attivo non solo nei primati o più in generale nei mammiferi, ma anche in altre classi dei vertebrati, sicuramente, ad esempio, negli uccelli.

Negli altri animali però i neuroni specchio non sono attivati da qualsiasi tipo di azione: lo sono, di norma, solo da quelle transitive (cioè rivolte a o ricadenti su un altro oggetto), quelle la cui intenzionalità è palese e immediata. Ciò non vale per l’uomo: nel sistema neuronale umano il sistema specchio non si attiva solo in presenza di azioni transitive (e in molti casi anche intransitive), ma si estende anche a quelle semplicemente mimate. Questo significa che il cervello umano è in grado di selezionare non solo rispetto alla tipologia di azione, ma anche rispetto alla sequenza di movimenti dai quali essa è composta. E può farlo perché ha una coscienza “diretta” di quei movimenti, indotta dalla consapevolezza del proprio corpo.

Noi siamo infatti in possesso delle conoscenze motorie che regolano le rappresentazioni coinvolte, nelle azioni esecutive come nella comprensione. Il rapporto cervello-mano non è puramente istintuale e a senso unico, ma comporta un passaggio di informazioni bidirezionale, in ingresso e in uscita. I dati (prevalentemente visivo-uditivi) che raccogliamo dal mondo esterno li trasmettiamo al circuito sensoriale-motorio, dopo però che quei dati sono stati pre-selezionati dallo stesso sistema. Vale a dire che se vedo la maniglia di una porta la prima informazione che viene trasmessa al mio cervello non è relativa all’aspetto estetico, alla fattura o ai materiali, ma al modo in cui posso afferrare la maniglia (l’esempio più ricorrente nella letteratura scientifica è quello del manico della tazzina da caffè). In automatico i miei neuroni attivano la “disposizione” ad afferrare. L’attivazione del sistema specchio non avviene dunque sulla base delle informazioni visive, ma sulla base dell’anticipazione di uno “scopo”. La percezione di un oggetto, ma più in generale tutte le caratteristiche oggettive di un ambiente, ci inducono automaticamente ad agire in maniera appropriata rispetto a quell’ambiente o a quell’oggetto: che significa anche, a volte, non agire affatto.

Noi dunque istintivamente “sappiamo” cosa sta alla base di determinate azioni, nel senso che abbiamo una istintiva conoscenza del loro stretto rapporto con particolari stati mentali. Diamo quindi alle azioni compiute da un’altra persona un significato che si basa su ciò che abbiamo in mente noi quando compiamo la stessa azione. Ciò naturalmente vale anche per come sono interpretate le nostre azioni agli occhi degli altri. Ovviamente gli stimoli esterni vengono riconosciuti e compresi dall’osservatore solo se il modo in cui si configurano fa parte del suo bagaglio sensoriale-motorio. Certe azioni o comportamenti che sono peculiari di altre specie o ordini animali non attivano nell’uomo alcuna risposta neuronale, se non quella della pura percezione visiva. La attivano invece, e segnatamente, anche le espressioni facciali e le azioni comunicative dei suoi conspecifici. In altre parole, siamo in grado di partecipare delle stesse emozioni degli altri, in quanto la percezione delle emozioni di base negli altri coinvolge le stesse strutture cerebrali che si attivano quando esprimiamo le nostre.

A questo punto dovrebbe essere più o meno chiaro come sia possibile per l’essere umano comprendere le intenzioni e le emozioni altrui: e come, magari, proprio riflettendosi in questo specchio, sia pervenuto a prendere piena coscienza di sé, e di conseguenza possa aver sviluppato la capacità di pensare e di agire in sintonia con altri. Di dare vita, in sostanza, a forme di comunità e di socialità dapprima elementari e poi via via più complesse.

Il gruppo (in un secondo momento, la tribù) è una società cooperativa, ma a differenza di quelle che caratterizzano altre specie o altri ordini non è tale solo per via di una determinazione genetica. Nasce da una scelta, sia pure utilitaristica. Ci si associa “volontariamente” in funzione di un progetto comune, che va dalla battuta di caccia o di raccolta alla coabitazione ai fini della difesa. Molti occhi vedono anche ciò che può sfuggire a un paio d’occhi, e molti individui hanno un potere di dissuasione anche nei confronti di un aggressore temibile[7].

3.6 Comunicare

Per socializzare, e tanto più per programmare in gruppo, è però necessario comunicare. Anche gli animali comunicano, ma i segnali che inviano, indipendentemente dal loro livello di complessità, sono risposte meccaniche alle situazioni che stanno effettivamente vivendo (per loro si parla di una “cultura episodica”). Gli scimpanzé non convocano riunioni condominiali per il giorno o per la settimana seguenti, così come non si attrezzano di armi o altri bagagli in vista di uno spostamento. Reagiscono d’istinto, in maniera se vogliamo astuta, ma non programmano[8].

Gli umani, al contrario, sono in grado di sganciarsi dal presente e di proiettarsi a piacere nel tempo, ovvero nel passato e nel futuro, e nello spazio, di prefigurare situazioni a venire partendo dalle esperienze cumulate nel passato. Più o meno coscientemente, comunque non solo istintivamente, programmano il loro avvenire. Facendo però riferimento a situazioni, emozioni, accadimenti e oggetti che non sono qui e ora, gli umani entrano in una dimensione astratta, che può essere evocata solo in termini simbolici. E a questa dimensione astratta chiamano a partecipare i loro simili, introducendo una modalità di comunicazione non più limitata ai segnali essenziali. È questo che autorizza a parlare solo per la nostra specie di un vero e proprio linguaggio. “Non diversamente dalle scimmie antropomorfe, come oranghi e scimpanzé, anche i nostri antenati erano esseri sociali capaci di risolvere problemi grazie al pensiero. Ma erano in competizione fra loro e miravano soltanto ai propri scopi individuali. Quando i cambiamenti ambientali li costrinsero a condizioni di vita più cooperative, dovettero imparare a coordinare menti e azioni per perseguire obiettivi condivisi, e a comunicare i propri pensieri ai partner della collaborazione. In definitiva l’esigenza di lavorare insieme è ciò che rende possibile il linguaggio, le forme di pensiero complesse, la cultura.”[9]

La creazione di un linguaggio complesso fu dunque il fattore che permise all’uomo di sganciare il legame tra la tecnologia e la propria evoluzione biologica. Le tecniche di costruzione e le modalità d’uso di strumenti semplici potevano essere apprese per semplice imitazione, ma di fronte all’imprevedibilità degli ambienti sempre nuovi guadagnati nelle migrazioni o di quelli consueti trasformati dalle variazioni climatiche dovevano essere aggiornate e trasmesse attraverso uno scambio di informazioni più costante e completo. L’evoluzione culturale esce dalla sua lunghissima fase di decollo e si alza in volo quando lo scambio non è più solo materiale (partecipazione collettiva alla caccia o eventuale spartizione dei frutti della raccolta), ma diventa immateriale, diventa scambio di informazioni. Di qualsiasi tipo. Questo scambio non ha più a che fare con la biologia: anzi, il suo effetto è semmai quello di rallentare l’azione selettiva della natura. Attraverso lo scambio di informazioni, anche i meno adatti hanno delle chanches di sopravvivenza. La conoscenza è un’arma sganciata dalla fisicità. Questo probabilmente spiega l’invarianza anatomica del sapiens negli ultimi centomila anni.

La forma primordiale di linguaggio (il protolinguaggio attribuito all’Homo erectus) era quella gestuale, mimetica, che passa appunto principalmente attraverso le mani, ma non solo, e utilizza modalità espressive visivo-motorie per dare una rappresentazione della realtà, o per costruirne una. Ora, questo passaggio non è indifferente. A ben considerare ci dice due cose importanti: la prima è che esiste una continuità tra le nostre capacità espressive e quelle di altre specie (anche le scimmie praticano forme elementari di comunicazione mimetica), ovvero che non c’è stato un salto, ma una evoluzione; la seconda è che l’avvento del linguaggio simbolico non è subordinato al carattere fonico della verbalizzazione. Anche il linguaggio dei segni è infatti soggetto nel tempo ad una semplificazione che poco conserva dell’originario rapporto mimetico con la realtà che si vuole rappresentare. In qualche misura ha già una valenza simbolica.

Questa seconda informazione è a mio parere in diretto rapporto col tema delle dominanze dei due emisferi. La comunicazione mimetica passa infatti per i gesti della danza, per la mimica del linguaggio corporeo o del rito, per alcune forme di musica: ovvero per tutto ciò che rientra nel dominio di competenza dell’emisfero destro[10]. A rigor di termini, non è simbolica, ma iconica: nella sua funzione descrittiva, la natura combinatoria dei gesti e delle espressioni deve rispecchiare quella degli eventi descritti. Il margine consentito all’arbitrarietà è ancora molto ristretto. È invece questo a caratterizzare la comunicazione verbale: tranne i rarissimi casi nei quali si può risalire ad una origine onomatopeica, i suoni non hanno alcuna relazione diretta con gli oggetti o le azioni che designano. La comunicazione verbale è, almeno in questo senso, totalmente astratta e arbitraria. Anche se, naturalmente, non è indipendente da vincoli di carattere neurofisiologico e dall’ organizzazione anatomica della fonazione[11].

Quella gestuale-mimetica è stata dunque solo una tappa intermedia. Con ogni probabilità lo strumento vocale l’ha inizialmente affiancata per rispondere alle necessità di una comunicazione notturna, o comunque al di fuori della portata visiva, per la presenza di ostacoli o di macchie d’alberi. Solo molto più tardi l’ha soppiantata (non del tutto, però, in quanto gestualità ed espressione sono ancora una componente essenziale della comunicazione). Il salto di qualità decisivo è avvenuto solo con l’approdo ad una fonazione sintatticamente disciplinata e complessa. Questa a sua volta ha modificato il tratto vocale, coinvolgendo altre funzioni; per decodificare i segmenti linguistici, infatti, anche la percezione uditiva si è ulteriormente specializzata. Ciò è avvenuto in tempi molto recenti rispetto a quelli globali della nostra evoluzione. Ma è il percorso ad interessarci.

Se fino a qui ho parlato in termini di una evoluzione naturale della comunicazione umana, sia pure nella sua eccezionalità, a questo punto entrano invece in scena altri fattori: quelli sociali e culturali. Entra in scena la “convenzionalizzazione”. La comunicazione “mimetica” fa riferimento come si diceva ad una riconoscibilità oggettiva e immediata, alla diretta simulazione o indicazione di ciò che si vuole rappresentare. È indubbio che col tempo dalla primitiva semplicità del gesto puramente indicativo si sia approdati ad una funzione “rappresentativa”, con combinazioni in sequenza che possono formare una frase, o con la fissazione ritualizzata ad esprimere sentimenti e disposizioni particolari (i gesti di saluto, di accoglienza, di commiato, di amicizia, ecc…). Quella verbale, evidentemente, deve prescindere in toto da questa “riconoscibilità”. Può esistere solo se in qualche modo tra gli interlocutori esiste un accordo, una convenzione appunto, per cui un determinato suono, anziché un determinato segno, espressivo o gestuale, “rappresenta” l’oggetto, il luogo o l’azione cui ci si sta riferendo. Mentre il segno mostra, il suono evoca: e per evocare deve fare riferimento a qualcosa che è già presente nella mente e nella memoria di chi lo ascolta.

3.7 Parlare

La faccenda si complica ulteriormente. La domanda che si pone ora è: come si configura precisamente il rapporto tra pensiero e linguaggio? È il primo a generare il secondo, o viceversa? Ovvero: come è possibile che il linguaggio sia in grado di trasmettere ciò che ci passa per la mente? E che fondamento comune ha, per poter essere condiviso con altri?

È difficile immaginare un accordo in merito a un qualcosa che non è presente o che ancora non esiste. È presumibile quindi che inizialmente il passaggio da un sistema iconico ad uno simbolico sia stato casuale. Possiamo ipotizzare ad esempio che un membro autorevole del gruppo abbia associato un suono specifico al segnale visivo che indicava un particolare pericolo (ciò che rientra ancora nell’ambito degli strumenti comunicativi animali). E che questo suono sia stato successivamente usato non per segnalare la presenza immediata di quel pericolo, magari di un predatore, ma per esorcizzarlo per il futuro, o per infondere coraggio rievocandone la sconfitta nel passato. Questo uso può aver dato origine ad un processo di ritualizzazione. D’altro canto, certi vocaboli, certe locuzioni, nascono ancora oggi allo stesso modo. Se durante una conversazione conio un termine nuovo, o ne uso uno già esistente traslandone il significato per esprimere una particolare situazione o emozione, e chi mi ascolta intende comunque ciò che voglio dire, qualora quel termine abbia significative caratteristiche di icasticità è possibile che venga adottato e ripetuto.

Oppure (e questa è un’ipotesi formulata non da me ma da eminenti linguisti), la transizione può essere avvenuta tramite i suoni adottati dalle madri per tranquillizzare i neonati[12]. C’è anche chi azzarda che la comunicazione verbale abbia avuto origine dai pettegolezzi tipici che nascono nei gruppi femminili. Ipotesi bizzarra, ma non del tutto inverosimile. “Se la nostra umanità dipende dal linguaggio, sono le chiacchiere della vita quotidiana a fare andare avanti il mondo, più che le perle di sapienza che possono cadere dalle labbra degli Aristotele e degli Einstein”[13]. In effetti, è ipotizzabile ad esempio che, una volta domesticato anche il buio, la sera i nostri antenati sedessero attorno al fuoco, e che dai gesti e dai grugniti scambiati in quei convegni sia scaturita una forma di comunicazione linguistica che andava a incrementare la spinta alla cooperazione e alla socialità.

Si può anche spiegare l’esistenza di tante lingue diverse. Occorre distinguere tra due livelli. Uno è quello che potremmo definire di conformità: tutti i linguaggi attingono le loro regole all’interno di una “grammatica universale”, che è frutto della selezione naturale. L’altro è quello dell’arbitrarietà, per cui ogni comunità di parlanti sceglie poi, all’interno del primo livello, proprie regole sintattiche e propri segni lessicali. E questo attiene invece ad una tradizione culturale. Tutti i bambini utilizzano in una prima fase sistemi comunicativi molto semplici, che rispondono ad uno standard pressoché comune: poi si sintonizzano sul codice particolare della comunità in cui vivono, ma questo non esclude che possano arrivare ad utilizzarne anche altri (imparare le lingue), proprio per l’esistenza di un comune sostrato. Ma questo ci porta già oltre.

Ci interessa piuttosto il passaggio precedente, quello da segno a linguaggio, che in realtà non può essere mai del tutto casuale. Può avvenire solo se la comprensione di segni nuovi (visivi o fonici che siano) è favorita da una loro lettura nel contesto: se cioè esiste già nell’ascoltatore una disposizione a “interpretare” il segno nuovo alla luce di quello che il comunicante vorrebbe dire, entro uno spettro ampio di possibilità di significato. Se cioè è in grado di attribuire a quel complesso di segnali diverse intenzionalità, desumibili dal tono di voce, ad esempio, dalle espressioni del volto o da uno stato di maggiore o minore eccitazione.

Questa disposizione di fondo può essere intesa in modi molto diversi. Si può parlare, come fanno Noam Chomsky e altri innatisti, di una “grammatica generativa” iscritta nella mente umana, di un “dispositivo” quindi, piuttosto che di una “disposizione”, di un organo di cui gli umani sono dotati al pari dei polmoni e della milza (ciò che non esclude una origine evolutiva, ma la lascia poi nel mistero, e postula comunque una discontinuità netta tra l’uomo e gli altri animali)[14]. Oppure si adotta una linea interpretativa molto più umile, quella che pone la specie umana in diretta continuità con tutte le altre, e che presenta a sua volta svariate sfumature, riconducibili poi sostanzialmente a due: una che sostiene la natura totalmente “culturalista” del linguaggio, ovvero ritiene che la comunicazione abbia sfruttato dispositivi cognitivi nati con altre finalità, e quindi si sia adattata per utilizzare quello che il cervello metteva a disposizione; l’altra che ritiene invece che il cervello e il linguaggio abbiano seguito un percorso coevolutivo, si siano cioè influenzati reciprocamente.

Nel primo caso, quello di Chomsky, si suppone chiaramente un primato del pensiero sul linguaggio: il linguaggio può esprimere il pensiero perché ne ricalca la forma. Io capisco il mio interlocutore e lui capisce me perché nelle nostre menti è presente, già a livello genetico, lo stesso modello sintattico di base, originato da una casuale e improvvisa ricombinazione delle funzioni cerebrali.

Nel secondo, quello dei culturalisti, si va nella direzione opposta: è stato il linguaggio a dettare le regole in base alle quali si articola il pensiero, e a sua volta il linguaggio risponde alle pressioni culturali provenienti dall’ambiente esterno, le raccoglie e le traduce in segni, dapprima gestuali e poi fonici, prima semplici e poi sempre più strutturati e complessi. Ciò indirizza la mente a organizzare le informazioni secondo gli schemi sbozzati dalle funzionalità percettive (vista, udito, tatto, ecc..) e messi a punto attraverso le esperienze “culturalmente” acquisite: questi schemi non hanno origine genetica, non sono dettati dall’istinto o da una modularità invariabile, ma si adeguano di volta in volta alle trasformazioni ambientali e alle necessità di risposta che queste inducono.

Nel terzo caso invece, quello del meccanismo coevolutivo, il linguaggio origina da una serie di mutamenti anatomici, fisiologici[15], che hanno creato un rapporto diverso dell’uomo con il mondo esterno, ma anche una diversa consapevolezza del proprio essere nel mondo. Dapprima denotativo, e poi comunicativo, il linguaggio diventa così strumento riflessivo. In fondo siamo costantemente impegnati in un monologo interiore, operiamo scelte continue tra le diverse pulsioni che ci agitano, e lo facciamo ponendoci domande e dandoci risposte che prescindono dall’immediatezza o meno dello stimolo. Parliamo prima con noi stessi, e solo in un secondo momento esternalizziamo, agendo o parlando, le conclusioni e le scelte cui siamo pervenuti.

Ma nel monologo interiore, in che lingua parliamo? Le variazioni nelle lingue dipendono quasi certamente da un utilizzo diverso dell’insieme dei meccanismi mentali, non dall’esistenza di dispositivi diversi. Per questo è importante comprendere che origine abbia il sostrato comune.

Ma nel monologo interiore, in che lingua parliamo? Le variazioni nelle lingue dipendono quasi certamente da un utilizzo diverso dell’insieme dei meccanismi mentali, non dall’esistenza di dispositivi diversi. Per questo è importante comprendere che origine abbia il sostrato comune.

Il dibattito in proposito è vivacissimo, costantemente alimentato dalle scoperte paleontologiche, ma soprattutto da quelle neurofisiologiche. Non è un dibattito ozioso, perché suppone interpretazioni molto divergenti del posto dell’uomo nella natura, dalle quali scaturiscono letture completamente opposte della nostra storia. È comunque viziato a parer mio da alcune pregiudiziali, a volte ideologiche (è senz’altro il caso di Chomsky, di Marshall Shalins, ma anche di Steven Pinker), più spesso dettate proprio dal tipo di approccio professionale (Dennett, Fodor, ecc…). Un cognitivista, un paleontologo, un neuroscienziato, un antropologo, partono da punti di vista completamente diversi, e per quanti sforzi facciano di essere interdisciplinari si portano sempre appresso lo stigma del punto di partenza.

Il dibattito in proposito è vivacissimo, costantemente alimentato dalle scoperte paleontologiche, ma soprattutto da quelle neurofisiologiche. Non è un dibattito ozioso, perché suppone interpretazioni molto divergenti del posto dell’uomo nella natura, dalle quali scaturiscono letture completamente opposte della nostra storia. È comunque viziato a parer mio da alcune pregiudiziali, a volte ideologiche (è senz’altro il caso di Chomsky, di Marshall Shalins, ma anche di Steven Pinker), più spesso dettate proprio dal tipo di approccio professionale (Dennett, Fodor, ecc…). Un cognitivista, un paleontologo, un neuroscienziato, un antropologo, partono da punti di vista completamente diversi, e per quanti sforzi facciano di essere interdisciplinari si portano sempre appresso lo stigma del punto di partenza.

Non ho competenze sufficienti per entrare nel merito. Quella che a naso più mi convince è però la tesi della natura coevolutiva del linguaggio, che oltretutto si presta perfettamente alla prosecuzione del mio percorso. Chi la sostiene[16] parte da un assunto ineccepibile: le capacità cognitive sono strettamente dipendenti dallo sforzo che ogni organismo mette in campo per mantenersi in equilibrio con l’ambiente esterno. Questo sforzo, lo scriveva già Darwin ne L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, è prima di tutto uno sforzo di comprensione. Noi umani, quando nel corso di un ragionamento incontriamo un ostacolo, una difficoltà, aggrottiamo le sopracciglia, e ciò accade perché ci stiamo sforzando di ovviare alla rottura del filo del nostro pensiero. Oppure, come sottolineava ancora Darwin, somatizziamo e manifestiamo il nostro imbarazzo, la nostra emozione, arrossendo. Sono riflessi involontari, che costituiscono comunque una primordiale forma di comunicazione: sono segnali offerti all’interpretazione dell’interlocutore.

Non ho competenze sufficienti per entrare nel merito. Quella che a naso più mi convince è però la tesi della natura coevolutiva del linguaggio, che oltretutto si presta perfettamente alla prosecuzione del mio percorso. Chi la sostiene[16] parte da un assunto ineccepibile: le capacità cognitive sono strettamente dipendenti dallo sforzo che ogni organismo mette in campo per mantenersi in equilibrio con l’ambiente esterno. Questo sforzo, lo scriveva già Darwin ne L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, è prima di tutto uno sforzo di comprensione. Noi umani, quando nel corso di un ragionamento incontriamo un ostacolo, una difficoltà, aggrottiamo le sopracciglia, e ciò accade perché ci stiamo sforzando di ovviare alla rottura del filo del nostro pensiero. Oppure, come sottolineava ancora Darwin, somatizziamo e manifestiamo il nostro imbarazzo, la nostra emozione, arrossendo. Sono riflessi involontari, che costituiscono comunque una primordiale forma di comunicazione: sono segnali offerti all’interpretazione dell’interlocutore.

Naturalmente lo sforzo adattivo non è una peculiarità esclusiva della nostra specie. Tutti gli organismi si comportano in questa stessa maniera: di fronte ad ogni interruzione dell’abituale scorrere delle cose reagiscono adattando, modificando, magari anche solo temporaneamente, le proprie risposte istintive. La differenza sta nel fatto che per gli altri organismi, per tutte le altre specie, è di norma una condizione eccezionale, e comunque subita passivamente, nel senso che di ricomporla si occupa il meccanismo selettivo, mentre nel caso degli umani si tratta della condizione abituale, perché lo squilibrio è congenito alla loro condizione di “inadatti”.

Ma qui sta anche la loro eccezionalità. Perché un animale specializzato è adatto proprio in quanto viaggia su un binario che non consente deviazioni: o risponde a certe condizioni ambientali oppure si estingue. L’uomo invece non è predeterminato da alcuna specializzazione, è un animale costantemente “potenziale”, e ha quindi di fronte un campo di possibilità più vasto, teoricamente infinito. Ciò significa che vive in uno stato di perenne “tensione”, intesa come tendenza a radicarsi in un ambiente rispetto al quale è sempre meno “naturalmente” adatto, per via sia delle mutazioni anatomiche che delle migrazioni: e che per mantenere una relazione flessibile di stabilità con l’ambiente, ha sviluppato risposte adattive basate sulla cognizione anticipatoria, ovvero sulla capacità di proiettarsi in situazioni contestuali alternative a quella in cui è effettivamente immerso.

Questa capacità si esprime anche nel rapporto con altri soggetti, e nello specifico determina la possibilità del linguaggio. Sopra il primo livello comunicativo, quello dello scambio e dell’interpretazione di segnali elementari, la comunicazione è resa possibile dalla capacità di ciascun interlocutore di decrittare il messaggio trasmesso dall’altro attraverso la sua “contestualizzazione”, prima ancora che attraverso il riconoscimento dei suoni. E qui entra in gioco la lettura di segnali come l’arrossire o il corrugare la fronte. Non si attiva quindi solo un processo meccanico di decodifica, ma uno sforzo “cognitivo” di analisi del contesto nel quale il discorso si situa. “Lo sforzo della comunicazione è sotto gli occhi di tutti: è diverso seguire una lezione di filosofia analitica o ascoltare le confidenze sentimentali di un amico.”[17] In questo senso condivido l’ipotesi coevolutiva: non postula una “grammatica universale”, non demanda in toto all’ambiente gli input per la creazione del linguaggio, ma considera appieno questo sforzo come forma di adattamento dell’organismo all’ambiente.

3.8 Collaborare

L’adattamento degli umani, però, per le ragioni che abbiamo già visto, non passa attraverso il semplice meccanismo della selezione naturale. O meglio, passa attraverso un tipo di selezione che nella individuazione del “più adatto” contempla a questo punto anche parametri diversi da quelli naturali. Si chiama “effetto reversivo” dell’evoluzione. Darwin questa componente l’aveva già considerata: “La selezione naturale non è più, a questo stadio dell’evoluzione, la forza principale che governa il divenire dei gruppi umani, avendo essa ceduto tale ruolo all’educazione […] Le qualità morali sono progredite, sia direttamente che indirettamente, molto più per effetto dell’abitudine, delle facoltà raziocinanti, dell’istruzione, della religione, ecc. che per la selezione naturale; sebbene a quest’ultima si possano sicuramente attribuire gli istinti sociali, che hanno costituito la base per lo sviluppo del senso morale”[18].

Il “senso morale” rappresentava per Darwin un problema, un po’ come accadeva con la coda del pavone. La domanda era: se la selezione naturale premia i più adatti, ovvero coloro che riescono a creare le condizioni più favorevoli per riprodursi, come si spiega il persistere dell’altruismo[19]? Gli altruisti, in teoria, non dovrebbero lasciare alcuna eredità biologica, dovrebbero essere degli “inadatti”, degli umani mal riusciti che la selezione spazza via. Per Darwin non è così, e la soluzione sta nell’angolo prospettico dal quale ci si pone. Non è infatti la selezione individuale a dover essere considerata significativa, ma quella di gruppo. In questa ottica, per la salvaguardia e la sopravvivenza del gruppo, un altruista è molto più importante di un egoista. E a suo parere le regole morali improntate all’altruismo si sono a loro volta evolute a partire dalle cure parentali e dagli “istinti sociali”. Queste regole sono poi state premiate dalla selezione naturale perché si sono rivelate utili al rafforzamento del gruppo.

Darwin non conosceva le leggi di Mendel (che lo scienziato moravo aveva peraltro enunciato solo sette anni dopo la pubblicazione de L’origine della specie), non era quindi in grado di descrivere il meccanismo attraverso il quale i caratteri premiati dalla selezione naturale sono trasmessi alla generazione successiva. E infatti l’appunto critico più ricorrente che veniva rivolto alla sua teoria riguardava proprio l’insufficienza delle spiegazioni sull’origine della variabilità biologica. Probabilmente, se le avesse conosciute si sarebbe posto il problema se le regole morali sono “premiate” o sono invece “dettate” dalla selezione naturale. Che non è, come vedremo, esattamente la stessa cosa.

Dopo essere rimasta in sonno per decenni (solo gli anarchici, come Kropotkin[20], avevano sottolineato questo aspetto) la spiegazione di Darwin è stata rispolverata nel secolo scorso, questa volta rimodulando il concetto di “gruppo” e avvalendosi del supporto della genetica delle popolazioni e della biologia teorica, che applicando il coefficiente di parentela è approdata al calcolo della “fitness”[21]. Successivamente è stata ulteriormente corretta introducendo un altro valore, quello di “reciprocità”. In sostanza, la sua formulazione attuale si può riassumere così: “Se agisco altruisticamente nei confronti di parenti, che sono portatori, in percentuale diversa a seconda del grado di parentela, dei miei stessi geni, in termini di patrimonio genetico non andrò mai incontro ad una perdita secca. Se mi comporto in modo altruistico nei confronti di un estraneo, creo quantomeno le condizioni per un rapporto di reciprocità”.

Messo così naturalmente l’altruismo perde molto del suo valore “etico” e sembra ridursi a un puro calcolo economico consentito dallo sviluppo delle facoltà raziocinanti. In realtà, abbiamo visto che per Darwin esistevano, a monte, degli “istinti sociali” che erano stati selezionati naturalmente. E proprio sulla loro esistenza o meno verte oggi il dibattito sul “senso morale” degli umani, dibattito che è peraltro speculare a quello sul linguaggio, e spesso vede protagonisti gli stessi studiosi.

Anche in questo caso, infatti, da un lato c’è un modello che postula l’esistenza di una serie di istinti, principi e giudizi morali “innati”, determinati, sia pure in modo indiretto, dal nostro corredo genetico. Secondo questo modello quindi il nostro “senso morale” è universale, è inscritto nel cervello umano, è legato fattori ereditari e non è soggetto a condizionamenti sociali[22]. Ed è anche una caratteristica esclusiva della nostra specie. La versione esasperata di questa tesi (quella trasmessa e banalizzata dalla comunicazione pseudoscientifica) ipotizza l’esistenza di geni specifici delle varie attitudini, della timidezza, della paura, degli orientamenti sessuali, ecc…; quella più morbida, proposta ad esempio da Steven Pinker, è che «forse non abbiamo nel cervello una lista di regole “tu devi”, ma almeno qualche regola del tipo “se-allora”[23]».

Dall’altro lato c’è invece chi sostiene che nel nostro cervello non ci sono né grammatiche universali né una normativa morale specifica, ma che esso agisce secondo un programma di apprendimento che ci indica cosa dobbiamo imparare: in questo modo, a partire dalla primissima infanzia noi assorbiamo dall’ambiente, dalla società in cui siamo nati, i fondamentali per una impalcatura morale, sui quali poi andremo a costruire sulla base delle nostre esperienze. Quindi non si parla di innatismo e di fattori ereditari, ma di un condizionamento storico e ambientale, ovvero culturale. Qualcosa che dipende in toto dall’esperienza esterna (quella che l’etologo De Waal, e prima di lui Konrad Lorenz, chiamano imprinting)[24].

Questo intendevo quando accennavo alla differenza tra dettare e premiare. Nel primo caso si ritiene che la selezione abbia già operato a monte, definendo dei caratteri ereditari fissati una volta per tutte, che dettano il nostro comportamento morale. Per i secondi invece la capacità morale di noi umani si è evoluta a partire da una caratteristica che condividiamo con gli altri animali sociali, e segnatamente con gli altri primati, la capacità empatica, che nella misura in cui si è rivelata determinante nella mediazione dei conflitti interni al gruppo e nel promuovere la cooperazione sociale è stata premiata dalla selezione. In questo senso esiste un condizionamento, ma non è quello naturale, bensì quello sociale, quello dei modelli comportamentali e valutativi fissati dalla tradizione culturale.

C’è infine una terza posizione, che in fondo consegue a quanto sono venuto dicendo sino ad ora e appare senz’altro plausibile, sostenuta da Michael Tomasello. In sostanza: i mutamenti ecologici (glaciazioni, desertificazioni, ecc…) hanno portato a un aumento della naturale interdipendenza tra gli umani e allo sviluppo della loro capacità cooperativa, soprattutto col passaggio da una economia di raccolta a quella della caccia ad animali anche di grandi dimensioni. Questa capacità si differenzia da quella dei primati in quanto prevede, accanto a una base empatica che è comune a tutti i primati a noi più simili, la formazione di una morale dell’equità, che è più complessa ed esclusivamente umana: ovvero postula, oltre alla capacità di cooperare per lo stesso fine, quella di riconoscere l’uguaglianza tra sé e l’altro, obbligati dall’ambiente a procurarsi insieme il cibo e tenuti a dividerlo equamente.

Detto in termini pratici, coloro che si dimostravano più affidabili, non solo per le abilità, ma per la lealtà e la correttezza nel dividere la preda, erano quelli che si preferiva coinvolgere nelle cacce successive, e per non perderli li si trattava equamente e lealmente. Tali capacità hanno quindi selezionato nel tempo i più dotati e altruisti, a dispetto delle inclinazioni egoistiche presenti in tutti gli individui.

Questa spiegazione in fondo riesce a far coesistere tutto, dall’empatia innata (quella legata ai neuroni specchio) al condizionamento storico e ambientale (quindi all’esistenza di un dispositivo di apprendimento), dalla giustificazione evoluzionistica dell’altruismo all’importanza della reciprocità. E al di là delle sfumature sembra essere quella ormai universalmente accettata. Un altro eminente “grande vecchio”, Edward O. Wilson, nel suo saggio più recente, Le origini profonde delle società umane, partendo dall’idea di eusocialità, ovvero dal fatto che le grandi transizioni evolutive si sono verificate sempre quando ha prevalso all’interno di una specie la tendenza all’aggregazione, perché questo fa emergere un livello superiore di complessità biologica e porta enormi vantaggi in termini di sopravvivenza e di riproduzione, ha così definito le tappe di passaggio della socialità umana: cura della prole e difesa collettiva del nido; divisione del lavoro e gerarchia sociale; selezione all’interno del gruppo di quei geni e comportamenti che lo rendono più coeso e lo avvantaggiano nella competizione con gruppi rivali.

Ora, quanto si è scoperto o ipotizzato negli ultimi trent’anni a livello di spiegazione dei comportamenti umani di base non fa che confermare su base biologica una lunga serie di anticipazioni che venivano soprattutto dal campo dell’antropologia, dal campo cioè di Hertz. Ad esempio, Marcel Mauss aveva individuato già nei primi decenni del Novecento, nel Saggio sul dono (1924), come base dello scambio arcaico il triplice obbligo, radicato nella mente umana, di dare, ricevere e restituire: ossia un principio di reciprocità, dal quale dipendono le relazioni di solidarietà tra individui e gruppi, mediante lo scambio di doni pregiati. E dopo di lui il tema era stato ripreso da Claude Levi-Strauss ne Le strutture elementari della parentela. Indagando la struttura invariante che sottostà a tutti i sistemi di parentela, Levi-Strauss arrivava a identificarla nella proibizione dell’incesto, perché questo rende disponibile una donna, cioè un bene pregiato, per altri gruppi sociali, consentendo di stabilire forme di reciprocità e di solidarietà che garantiscono la sopravvivenza del gruppo.

Non sono sicuro che le conclusioni di Levi-Strauss possano essere considerate sempre valide (presso alcune culture l’incesto non è affatto proibito): ma ciò che qui importa è che se valesse la pura contabilità genetica questa proibizione apparirebbe suicida, così come lo appare la pratica del dono, mentre introducendo il principio della reciprocità i conti cominciano a tornare. Il dono, di qualunque natura esso sia, crea un vincolo solidale e seleziona gli individui capaci di rispettarlo. Quando il vincolo funziona, quando cioè la reciprocità diventa il modello collettivo di comportamento, il gruppo si allarga, diventa più competitivo e aumenta la propria capacità di sopravvivenza.

3.9 Competere

Anche De Waal, Tomasello e Wilson, però, e prima di loro Lorenz, così come in fondo persino Pinkler, non dimenticano che al di là delle dinamiche altruistiche che si creano all’interno del gruppo la pulsione di base in ciascun individuo è quella egoistica, e che l’altruismo è appunto un “prodotto” dell’evoluzione, naturale o culturale che si voglia: crea un’alternativa, ma non sostituisce in toto l’istinto primordiale. Questo ci riporta all’azione dei neuroni specchio, e all’ipotesi interpretativa dei comportamenti umani cui volevo arrivare.

La coscienza di sé, come abbiamo visto, nasce dall’osservazione consapevole dell’altro, da un suo riconoscimento, e a sua volta poi sull’altro si riverbera. Si agisce, si reagisce, si progetta tenendo conto delle azioni e delle intenzioni altrui. Si sviluppa in questo modo una “intelligenza sociale”. Ma l’intelligenza sociale può funzionare, per quanto concerne le dinamiche relazionali interne al gruppo, tanto in positivo come in negativo. In positivo, la capacità di entrare nella mente altrui consente come abbiamo già visto una empatia, una progettualità comune, una convivenza allargata. Rende possibile quell’altruismo che è necessario alla sopravvivenza del gruppo, a difenderlo dalle minacce esterne, ambientali o arrecate da altri gruppi. E rende possibile appunto il linguaggio, una comunicazione complessa e sfumata, e dal linguaggio è a sua volta esaltata.

In negativo induce invece a quello che è stato definito, a proposito anche di altre scimmie antropomorfe, un “comportamento machiavellico”. A giocare dunque, anche all’interno del proprio gruppo, con l’inganno, la finzione, la menzogna, la competizione, l’invidia.

La conflittualità interna al gruppo è diffusa presso quasi tutte le altre specie (non negli imenotteri), sia pure in misure diverse: ma quella subdola perpetrata con l’inganno e quella gratuita che si traduce in crudeltà appartengono solo ai primati, e l’ultima solo agli antropomorfi. E tra questi, gli esseri umani e gli scimpanzé sono gli unici che si impegnano frequentemente in lotte fra conspecifici con esiti letali. È un aspetto di tutta questa vicenda che sinora ho volutamente lasciato in ombra, perché è quello che consente il raccordo con il resto della narrazione, e va trattato a parte. Del resto, è anche un aspetto comprensibile. La condizione precaria in cui i sapiens hanno vissuto fino ad almeno cinquantamila anni fa, esposti costantemente al pericolo e poco equipaggiati per la grande caccia, li ha resi particolarmente bellicosi. Si è sviluppata in loro anche la crudeltà. Ma questo sentimento non è solo frutto dell’azione ambientale. Nasce prima ancora da dentro. Il perché e il come ci aiuta a capirlo la “teoria mimetica” proposta dall’antropologo René Girard.

Dopo la lunga galoppata nella biologia e nella neurofisiologia il testimone passa dunque ora all’antropologia. (…)

NOTE

[1] Marco Mazzeo, Tatto e linguaggio (cit)

[2] L’indagine e la manipolazione sono a loro volta connessi, col progredire della “culturalizzazione”, a quella che si può definire “esperienza mediale”. Se la realtà viene esperita attraverso particolari media, tenderà anche ad organizzarsi attraverso regole imposte dai media stessi. Questo aspetto è particolarmente importante e visibile oggi, con una percezione che mescola sempre più indiscriminatamente realtà naturale e realtà virtuale.

[3] A differenza delle altre scimmie antropoidi, i nostri progenitori sono diventati, durante il processo di ominazione, carnivori e cacciatori. Per milioni di anni però hanno cacciato piccole prede e raccolto quel che potevano, e contemporaneamente sono rimasti esposti alla pericolosa attenzione dei predatori. La selvaggina di grossa taglia è entrata nella loro dieta solo 400.000 anni fa.

[4] “Tra 4,4 e 3,8 milioni di anni fa, abbiamo a che fare con creature che si diffondono in nuovi ambienti come sponde di laghi, savane e praterie. L’unico modo in cui questi animali potevano farlo era grazie a una sofisticata cultura sociale. Nella savana, un bipede lento è un bipede morto: a meno che non abbia un sacco di amici con sé”. C. O. Lovejoy

[5] Darwin stesso, ne “L’origine dell’uomo”, scriveva: “Le comunità che racchiudono il più gran numero di membri più simpatici gli uni agli altri, prosperano meglio e allevano il più gran numero di rampolli”.

[6] “Perciò è necessario che io partecipi del suo dolore come tale, che io senta il suo dolore come di solito sento il mio, e che perciò io voglia direttamente il suo bene come di solito voglio il mio. Ma ciò esige che io mi identifichi in qualche modo a lui, cioè che ogni differenza tra me e un altro, sulla quale si fonda il mio egoismo, sia, almeno in un certo grado, soppressa.” Arthur Schopenhauer, Il fondamento della morale

[7] Il “ragazzo del Turkana”, trovato in Kenya, si spostava di continuo in cerca di cibo e di nuovi spazi in branchi di una trentina di individui, quindi in gruppi già socialmente complessi; lasciava dietro di sé accampamenti già organizzati e forse aveva già il dominio del fuoco (i primi focolari accertati risalgono a 1,5 milioni di anni fa, in Sudafrica)

[8] Infatti, i vocalizzi dei primati interessano prevalentemente le aree sottocorticali (giro del cingolo, diencefalo, tronco encefalico), mentre nell’uomo nella produzione vocale sono coinvolte le aree corticali, in particolare l’area di Broca nel lobo frontale sinistro e il lobo temporale.

[9] Michael Tomasello, Unicamente Umano. Storia naturale del pensiero, Il Mulino 2014

[10] Si ipotizza che nel corso dell’evoluzione la specie Homo habilis comunicasse attraverso una elementare forma di proto-linguaggio gestuale e che la specie Homo erectus fosse forse in grado di produrre atti motori mimico-gestuali, mentre la specie Homo sapiens presentava già strutture cerebrali (specialmente nelle aree dell’emisfero sinistro) che avrebbero consentito di sviluppare, assieme alle modalità di comunicazione gestuale, anche le prime articolazioni vocali (Michael Corballis, La verità sul linguaggio, Corbaccio 2009).

[11] “Il linguaggio e l’abilità manuale si sviluppano insieme e questa evoluzione si riproduce nello sviluppo odierno dei bambini.” (A. Woods e T. Grant, La rivolta della ragione. Filosofia marxista e scienza moderna, AC Editoriale 1997)

[12] Dean Falk, Lingua Madre. Cure materne e origini del linguaggio, Boringhieri 2011. La Falk, antropologa e neuroscienziata, propone una spiegazione molto semplice dell’origine del linguaggio, rintracciandola nel rapporto madre/infante. Quando è impegnata nella raccolta la madre deve staccare dal proprio corpo il neonato, e per fargli comunque sentire la propria vicinanza comincia a fare dei versi e dei vocalizzi, e successivamente a parlargli.

[13] Robin Dunbar, Dalla nascita del linguaggio alla babele delle lingue, Longanesi 1998

[14] In pratica sarebbe intervenuta, in tempi evolutivamente recenti (30 o 40 mila anni fa), per motivi ancora sconosciuti, una vera e propria mutazione genetica che ha totalmente innovato il cablaggio del cervello. È anche quanto sostengono gli assertori della la teoria della mente modulare. J. A. Fodor (Mente e linguaggio, Laterza 2003) ha definito i moduli come “sistemi cognitivi funzionalmente specializzati”. Ma anche Steven Pinker (L’istinto del linguaggio, Mondadori 1998) sostiene che la facoltà umana del linguaggio è un istinto, un comportamento innato, sia pure modellato dalla selezione naturale e adattato alle esigenze comunicative dell’uomo.

[15] L’apparato di fonazione “moderno”, con la laringe posta sopra la trachea e con la conseguente possibilità di modulare una quantità enorme di suoni, è apparso circa 300.000 anni fa. Alcuni geni, per esempio il FOXP2, coinvolti nell’articolazione del linguaggio, hanno assunto la loro forma attuale non più di 200.000 anni fa. Ciò fa presumere che il linguaggio complesso sia effettivamente nato con l’Homo sapiens. Ma è probabile che non abbia raggiunto una compiutezza “grammaticale”, sia pure elementare, prima di trentamila anni fa.

[16] Tutto un filone della ricerca filosofica/psicologica/linguistica (la linguistica cognitiva) sostiene che i nostri stesso modi di apprendere, decodificare e interpretare la realtà, sono processi mediati dalle caratteristiche del nostro corpo, a partire dalle percezioni. Per un approfondimento vedi: Francesco Ferretti, Alle origini del linguaggio umano, Laterza 2010

[17] F. Ferretti, cit.

[18] Charles Darwin, L’origine dell’uomo e la selezione sessuale (1872)

[19] Il problema in realtà è legato all’espressione “sopravvivenza del più adatto”, che Darwin peraltro non usò mai: “il più adatto” non è “il migliore di tutti”, non comporta una connotazione morale. In natura “il più adatto” è chi risulta vincente in particolari circostanze. E spesso chi sopravvive nella lotta per l’esistenza è, secondo i parametri etici oggi correnti, proprio il peggiore.

[20] Cfr, ad esempio, Il mutuo appoggio: fattore dell’evoluzione, Eléuthera 2020

[21] Introdotto dal biologo inglese William Donald Hamilton. La “fitness” considera il numero di discendenti prodotti da un singolo soggetto in relazione al numero medio di figli prodotti dai soggetti della popolazione cui appartiene. È positiva se il soggetto produce più discendenti rispetto alla media; è negativa quando il numero di figli è inferiore al valore medio.

[22] Questo modello è proposto, con sfumature diverse, dagli psicologi J. Haidt, Steven Pinker e Marc Hauser, e da ultimo anche dal biologo R. Dawkins.

[23] Steven Pinker, Tabula rasa, Mondadori 2014

[24] Sulla linea dell’origine “culturale” delle regole morali troviamo soprattutto gli etologi, da Konrad Lorenz ad Irenaus Eibl Eibensfeldt e a Franz De Waal.

di Marcello Furiani, 21 gennaio 2024

di Marcello Furiani, 21 gennaio 2024 Scrivo questo perché le recentissime esternazioni sul sessismo nelle fiabe mi appare letteralmente surreale. Come non comprendere che le fiabe sono la rappresentazione simbolica con semplici strumenti popolari di un tempo andato e che la fiaba è fatta di simboli: principi, principesse, maghi, mostri e foreste incantate, streghe cattive sono le immagini dei nostri processi interiori. Il simbolo si riferisce a qualcosa che, celato dal senso oggettivo e visibile, ne nasconde un altro, più profondo, un elemento capace di mediare tra la coscienza e quel materiale psichico di cui noi non siamo consapevoli, cioè l’inconscio. Quindi è naturale che nelle fiabe i personaggi necessitino di essere appiattiti da un punto di vista caratteriale con lo scopo di rappresentare simbolicamente le varie parti del sé che abitano l’animo umano, permettendo in modo inconscio di entrarvi in contatto.

Scrivo questo perché le recentissime esternazioni sul sessismo nelle fiabe mi appare letteralmente surreale. Come non comprendere che le fiabe sono la rappresentazione simbolica con semplici strumenti popolari di un tempo andato e che la fiaba è fatta di simboli: principi, principesse, maghi, mostri e foreste incantate, streghe cattive sono le immagini dei nostri processi interiori. Il simbolo si riferisce a qualcosa che, celato dal senso oggettivo e visibile, ne nasconde un altro, più profondo, un elemento capace di mediare tra la coscienza e quel materiale psichico di cui noi non siamo consapevoli, cioè l’inconscio. Quindi è naturale che nelle fiabe i personaggi necessitino di essere appiattiti da un punto di vista caratteriale con lo scopo di rappresentare simbolicamente le varie parti del sé che abitano l’animo umano, permettendo in modo inconscio di entrarvi in contatto.

Invece di preoccuparsi di elevare il livello morale e culturale dei suoi compatrioti, ne ha solleticato i bassi appetiti, le voglie insane, il mal costume, a scapito del buon gusto, della serietà, dell’impegno coscienzioso, della buona creanza. Finendo paradossalmente per prestare il fianco alla satira più scomposta e ridanciana, diciamo pure volgare, fino a divenire lui stesso il bersaglio privilegiato di comici e vignettisti senz’arte né parte che, grazie a lui, dall’oggi al domani hanno trovato modo non solo di campare, bensì di prosperare. Magari dileggiandolo, calunniandolo, nutrendosi di quella stessa volgarità cui aveva dato la stura, ovvero la possibilità di esprimersi, di salire alla ribalta, di trionfare. Alla faccia dell’arte vera, della vera cultura. Sì, perché lo spettacolo, spesso peraltro di modesta qualità, ha finito per surclassare la cultura, la riflessione pacata ha ceduto il posto al dibattito estemporaneo, il confronto civile e ponderato all’alterco e alla rissa tra sedicenti esperti, quando non alla chiacchiera, al pettegolezzo, al lazzo e al frizzo, all’insulto, alle scurrilità, a chi la dice più grossa. L’intrattenimento da bar, da salotto, da baraccone o da night-club ha tolto spazio all’educazione, ha distolto dall’approfondimento, dall’esame accurato delle questioni problematiche.

Invece di preoccuparsi di elevare il livello morale e culturale dei suoi compatrioti, ne ha solleticato i bassi appetiti, le voglie insane, il mal costume, a scapito del buon gusto, della serietà, dell’impegno coscienzioso, della buona creanza. Finendo paradossalmente per prestare il fianco alla satira più scomposta e ridanciana, diciamo pure volgare, fino a divenire lui stesso il bersaglio privilegiato di comici e vignettisti senz’arte né parte che, grazie a lui, dall’oggi al domani hanno trovato modo non solo di campare, bensì di prosperare. Magari dileggiandolo, calunniandolo, nutrendosi di quella stessa volgarità cui aveva dato la stura, ovvero la possibilità di esprimersi, di salire alla ribalta, di trionfare. Alla faccia dell’arte vera, della vera cultura. Sì, perché lo spettacolo, spesso peraltro di modesta qualità, ha finito per surclassare la cultura, la riflessione pacata ha ceduto il posto al dibattito estemporaneo, il confronto civile e ponderato all’alterco e alla rissa tra sedicenti esperti, quando non alla chiacchiera, al pettegolezzo, al lazzo e al frizzo, all’insulto, alle scurrilità, a chi la dice più grossa. L’intrattenimento da bar, da salotto, da baraccone o da night-club ha tolto spazio all’educazione, ha distolto dall’approfondimento, dall’esame accurato delle questioni problematiche. È così mancata ogni stimolazione del pensiero critico ben vagliato e ponderato. Si è data l’impressione che l’opinione dello sprovveduto fosse equiparabile a quella dello studioso. Che l’arguzia, la battuta di spirito e finanche l’improntitudine valessero più del ritegno e del contegno, più dell’argomentazione rigorosa. Con riflessi devastanti sull’editoria, dove libelli e pamphlets hanno preso il posto dei grandi saggi, dove la brevitas e la levitas hanno scalzato la gravitas, e la superficialità è ormai sinonimo di brillantezza. Le stalle di Augia da allora hanno infestato e ammorbato l’aria del nostro Paese. Nani e ballerine, strimpellatori e cantanti da strapazzo, mimi e giullari, hanno così finito per diventare maîtres à penser. La sbracatura, il chiasso, la trivialità più becera sono assurti a costume, a moderni e quotidiani panem et c ircenses. Oppio per istupidire le masse.

È così mancata ogni stimolazione del pensiero critico ben vagliato e ponderato. Si è data l’impressione che l’opinione dello sprovveduto fosse equiparabile a quella dello studioso. Che l’arguzia, la battuta di spirito e finanche l’improntitudine valessero più del ritegno e del contegno, più dell’argomentazione rigorosa. Con riflessi devastanti sull’editoria, dove libelli e pamphlets hanno preso il posto dei grandi saggi, dove la brevitas e la levitas hanno scalzato la gravitas, e la superficialità è ormai sinonimo di brillantezza. Le stalle di Augia da allora hanno infestato e ammorbato l’aria del nostro Paese. Nani e ballerine, strimpellatori e cantanti da strapazzo, mimi e giullari, hanno così finito per diventare maîtres à penser. La sbracatura, il chiasso, la trivialità più becera sono assurti a costume, a moderni e quotidiani panem et c ircenses. Oppio per istupidire le masse. Berlusconi, per di più, era stato avvisato (cfr. la testimonianza di Fabrizio Cicchitto nell’intervista rilasciata a Massimo Malpica per “il Giornale” cit.): non gli bastò vincere, volle stravincere. Nella sua smodata intemperanza si credeva inattaccabile, al di là o al di sopra di ogni sospetto. Fors’anche al di là del bene e del male. Di qui la gogna mediatica e la vergogna del “bunga bunga”, frutto di un radicato trimalcionismo che lo induceva a circondarsi di sodali e cortigiani plaudenti con cui condividere il proprio libertinaggio. Dietro cui s’intravede la sindrome del dongiovanni, la volontà di esorcizzare la vecchiaia e la morte, gl’immancabili convitati di pietra, indossando la maschera, sempre più grottesca, di un giovanilismo a oltranza. O ridendoci su, tra una battuta e l’altra, in una disperata illusione di immortalità.

Berlusconi, per di più, era stato avvisato (cfr. la testimonianza di Fabrizio Cicchitto nell’intervista rilasciata a Massimo Malpica per “il Giornale” cit.): non gli bastò vincere, volle stravincere. Nella sua smodata intemperanza si credeva inattaccabile, al di là o al di sopra di ogni sospetto. Fors’anche al di là del bene e del male. Di qui la gogna mediatica e la vergogna del “bunga bunga”, frutto di un radicato trimalcionismo che lo induceva a circondarsi di sodali e cortigiani plaudenti con cui condividere il proprio libertinaggio. Dietro cui s’intravede la sindrome del dongiovanni, la volontà di esorcizzare la vecchiaia e la morte, gl’immancabili convitati di pietra, indossando la maschera, sempre più grottesca, di un giovanilismo a oltranza. O ridendoci su, tra una battuta e l’altra, in una disperata illusione di immortalità. Ma il mio giudizio non pretende di essere insindacabile, né mi azzardo a considerare le più gravi accuse di collusione o di collaborazione con la Mafia sulle quali nemmeno l’occhiuta magistratura è riuscita a far piena luce. Personalmente, ritengo il concorso esterno in associazione mafiosa, fattispecie assente dai codici penali, un’aberrazione giuridica, frutto di quella creatività dei magistrati che mina la certezza del diritto. Non meno della retroattività della pena. E forse ha ragione Rosy Bindi a dire che “il berlusconismo va elaborato”, evitando santificazioni o demonizzazioni intempestive. Nel frattempo, però, del lutto nazionale e delle bandiere a mezz’asta, nonché dell’inqualificabile scialo televisivo avrei fatto volentieri a meno. Con tutto ciò, parce sepulto.

Ma il mio giudizio non pretende di essere insindacabile, né mi azzardo a considerare le più gravi accuse di collusione o di collaborazione con la Mafia sulle quali nemmeno l’occhiuta magistratura è riuscita a far piena luce. Personalmente, ritengo il concorso esterno in associazione mafiosa, fattispecie assente dai codici penali, un’aberrazione giuridica, frutto di quella creatività dei magistrati che mina la certezza del diritto. Non meno della retroattività della pena. E forse ha ragione Rosy Bindi a dire che “il berlusconismo va elaborato”, evitando santificazioni o demonizzazioni intempestive. Nel frattempo, però, del lutto nazionale e delle bandiere a mezz’asta, nonché dell’inqualificabile scialo televisivo avrei fatto volentieri a meno. Con tutto ciò, parce sepulto.

Ma nel monologo interiore, in che lingua parliamo? Le variazioni nelle lingue dipendono quasi certamente da un utilizzo diverso dell’insieme dei meccanismi mentali, non dall’esistenza di dispositivi diversi. Per questo è importante comprendere che origine abbia il sostrato comune.

Ma nel monologo interiore, in che lingua parliamo? Le variazioni nelle lingue dipendono quasi certamente da un utilizzo diverso dell’insieme dei meccanismi mentali, non dall’esistenza di dispositivi diversi. Per questo è importante comprendere che origine abbia il sostrato comune. Il dibattito in proposito è vivacissimo, costantemente alimentato dalle scoperte paleontologiche, ma soprattutto da quelle neurofisiologiche. Non è un dibattito ozioso, perché suppone interpretazioni molto divergenti del posto dell’uomo nella natura, dalle quali scaturiscono letture completamente opposte della nostra storia. È comunque viziato a parer mio da alcune pregiudiziali, a volte ideologiche (è senz’altro il caso di Chomsky, di Marshall Shalins, ma anche di Steven Pinker), più spesso dettate proprio dal tipo di approccio professionale (Dennett, Fodor, ecc…). Un cognitivista, un paleontologo, un neuroscienziato, un antropologo, partono da punti di vista completamente diversi, e per quanti sforzi facciano di essere interdisciplinari si portano sempre appresso lo stigma del punto di partenza.

Il dibattito in proposito è vivacissimo, costantemente alimentato dalle scoperte paleontologiche, ma soprattutto da quelle neurofisiologiche. Non è un dibattito ozioso, perché suppone interpretazioni molto divergenti del posto dell’uomo nella natura, dalle quali scaturiscono letture completamente opposte della nostra storia. È comunque viziato a parer mio da alcune pregiudiziali, a volte ideologiche (è senz’altro il caso di Chomsky, di Marshall Shalins, ma anche di Steven Pinker), più spesso dettate proprio dal tipo di approccio professionale (Dennett, Fodor, ecc…). Un cognitivista, un paleontologo, un neuroscienziato, un antropologo, partono da punti di vista completamente diversi, e per quanti sforzi facciano di essere interdisciplinari si portano sempre appresso lo stigma del punto di partenza. Non ho competenze sufficienti per entrare nel merito. Quella che a naso più mi convince è però la tesi della natura coevolutiva del linguaggio, che oltretutto si presta perfettamente alla prosecuzione del mio percorso. Chi la sostiene

Non ho competenze sufficienti per entrare nel merito. Quella che a naso più mi convince è però la tesi della natura coevolutiva del linguaggio, che oltretutto si presta perfettamente alla prosecuzione del mio percorso. Chi la sostiene

matrice. Del resto, allo stesso modo chi professa la sua avversione per motivazioni religiose precisa che il proprio non è antisemitismo, ma antigiudaismo. Quindi l’antisemitismo ufficialmente è un sentimento proprio solo della destra, l’antisionismo è invece un chiodo fisso della sinistra. Ebbene, la mia opinione è che l’antisionismo (come del resto l’antigiudaismo), lo si voglia o no, trasuda antisemitismo da tutti i pori anche nelle persone apparentemente più corrette e imparziali. Proprio di questo voglio parlare: perché c’è qualcosa nel sentire antiebraico della sinistra che a mio parere non trova più nella storia una spiegazione convincente.

matrice. Del resto, allo stesso modo chi professa la sua avversione per motivazioni religiose precisa che il proprio non è antisemitismo, ma antigiudaismo. Quindi l’antisemitismo ufficialmente è un sentimento proprio solo della destra, l’antisionismo è invece un chiodo fisso della sinistra. Ebbene, la mia opinione è che l’antisionismo (come del resto l’antigiudaismo), lo si voglia o no, trasuda antisemitismo da tutti i pori anche nelle persone apparentemente più corrette e imparziali. Proprio di questo voglio parlare: perché c’è qualcosa nel sentire antiebraico della sinistra che a mio parere non trova più nella storia una spiegazione convincente.

La seconda precisazione riguarda Israele (e il sionismo). La politica attuata oggi da Israele in Palestina non mi piace, segue la stessa logica dei “cuscinetti” difensivi perseguiti a suo tempo da tutti gli stati nazionali, europei e non, e da quelli coloniali: con le idealità del sionismo originale, che prevedeva uno stato socialista e aperto, non ha più alcun legame (per cui anche la dicitura di “anti-sionisti” per gli oppositori dello stato ultra-ebraico odierno è assolutamente impropria). Ma sono comunque convinto del diritto di Israele ad esistere, sia pure in altra forma. E ritengo tra l’altro che la sua politica attuale sia dettata in gran parte proprio dal fatto che gli altri non la pensano affatto così. È ipocrita fingere di dimenticare che nelle carte costitutive dell’Olp prima e di Hamas oggi è indicato come obiettivo principale quello di “sollevare la bandiera di Allah sopra ogni pollice della Palestina”, cioè di eliminare lo Stato di Israele, “perché la Palestina è terra islamica affidata alle generazioni dell’islam sino al giorno del giudizio”. In altri termini, qui si parla di liquidare o cacciare a mare tutti gli ebrei. E non è una formulazione retorica, perché con quattro guerre in venticinque anni a renderla fattuale ci hanno provato tutti gli stati arabi del Vicino Oriente. Quanto al tema dei profughi, andrebbe ricordato, se si vuole impostare un discorso serio, che della popolazione israeliana fanno parte anche gli oltre seicentomila ebrei che dovettero sloggiare alla svelta dagli stati arabi all’epoca della guerra del 1948. E che, a rigor di termini, in quella circostanza le ondate principali dell’esodo palestinese precedettero l’azione militare israeliana e furono provocate in primo luogo dalla fuga dei capi e delle classi dirigenti, che scatenò il panico e diede un pessimo esempio, e poi dagli ordini di evacuazione impartiti dal Supremo Comando Arabo, che incoraggiava i palestinesi a rifugiarsi in “aree sicure”. Da parte israeliana non si fece certamente nulla per trattenerli, ma non fu nemmeno mai diramato un ordine di espulsione (ciò non toglie che l’Haganah e l’Irgun abbiano provveduto in proprio a “sgomberare” villaggi arabi, e che alla fine del conflitto le autorità israeliane abbiano attuato un’opera di “ripulitura” delle frontiere). Il fatto poi che a questi profughi non sia stato consentito rientrare, attiene già ad un altro discorso, molto più complesso. Mi preme solo che quando si parla di queste vicende si tenga davvero conto di tutti i dati.

La seconda precisazione riguarda Israele (e il sionismo). La politica attuata oggi da Israele in Palestina non mi piace, segue la stessa logica dei “cuscinetti” difensivi perseguiti a suo tempo da tutti gli stati nazionali, europei e non, e da quelli coloniali: con le idealità del sionismo originale, che prevedeva uno stato socialista e aperto, non ha più alcun legame (per cui anche la dicitura di “anti-sionisti” per gli oppositori dello stato ultra-ebraico odierno è assolutamente impropria). Ma sono comunque convinto del diritto di Israele ad esistere, sia pure in altra forma. E ritengo tra l’altro che la sua politica attuale sia dettata in gran parte proprio dal fatto che gli altri non la pensano affatto così. È ipocrita fingere di dimenticare che nelle carte costitutive dell’Olp prima e di Hamas oggi è indicato come obiettivo principale quello di “sollevare la bandiera di Allah sopra ogni pollice della Palestina”, cioè di eliminare lo Stato di Israele, “perché la Palestina è terra islamica affidata alle generazioni dell’islam sino al giorno del giudizio”. In altri termini, qui si parla di liquidare o cacciare a mare tutti gli ebrei. E non è una formulazione retorica, perché con quattro guerre in venticinque anni a renderla fattuale ci hanno provato tutti gli stati arabi del Vicino Oriente. Quanto al tema dei profughi, andrebbe ricordato, se si vuole impostare un discorso serio, che della popolazione israeliana fanno parte anche gli oltre seicentomila ebrei che dovettero sloggiare alla svelta dagli stati arabi all’epoca della guerra del 1948. E che, a rigor di termini, in quella circostanza le ondate principali dell’esodo palestinese precedettero l’azione militare israeliana e furono provocate in primo luogo dalla fuga dei capi e delle classi dirigenti, che scatenò il panico e diede un pessimo esempio, e poi dagli ordini di evacuazione impartiti dal Supremo Comando Arabo, che incoraggiava i palestinesi a rifugiarsi in “aree sicure”. Da parte israeliana non si fece certamente nulla per trattenerli, ma non fu nemmeno mai diramato un ordine di espulsione (ciò non toglie che l’Haganah e l’Irgun abbiano provveduto in proprio a “sgomberare” villaggi arabi, e che alla fine del conflitto le autorità israeliane abbiano attuato un’opera di “ripulitura” delle frontiere). Il fatto poi che a questi profughi non sia stato consentito rientrare, attiene già ad un altro discorso, molto più complesso. Mi preme solo che quando si parla di queste vicende si tenga davvero conto di tutti i dati.