di Vittorio Righini e Paolo Repetto, 30 aprile 2024

Qualche tempo fa avevo chiesto a Paolo se non fosse il caso di fare un discorso un po’ più completo su Bill Bryson. In fondo lo aveva scoperto ben prima di me e lo aveva fatto conoscere a un sacco di gente. E poi, uno spazio come questo non dovrebbe essere riservato soprattutto a libri di viaggio e a viaggiatori? Detto fatto. Sollecitato dalla rilettura di uno dei primi lavori del nostro (America Perduta, 1989 circa) Paolo ha scritto il breve (breve? sì, breve) articolo che è comparso sul sito recentemente: articoletto simpatico (Un americano alla prova dei truck stop), ma che non basta a rendere l’idea del posto che questo autore occupa sia nella letteratura di viaggio che nella letteratura comica del XXI secolo.

Allora, con un chilo abbondante di presunzione, otto etti di prosopopea, e mezzo chilo di cazzutaggine, mi permetto di scavalcare il Prof. e di inondare il sito con un articolo sull’opera omnia di Bryson. Non lo farò seguendo un ordine cronologico, preferisco commentare alla buona, come viene, cosa ricordo, e magari con un pizzico dell’umorismo di Bryson, a cui sono avvezzo.

Il primo libro di Bryson che ho letto è Una passeggiata nei boschi (Guanda 1997, 306 pagine), definito “divertentissimo” da The Times e “illuminante e spassoso” dal Sunday Telegraph.

Trovo più completa la seconda definizione, per via di quell’“illuminante’”. Il nostro si spara a piedi l’Appalachian Trail, “3400 km. di sentieri attraverso 14 stati americani, dalla Georgia al Maine” (copio e incollo). Bill non è un cuor di leone, così si fa accompagnare dall’amico Stephen Katz (nome vero: Matt Angerer, con una gamba di legno) in un’avventura improbabile per due che di camminate, sentieri, vita nei boschi e far da sé sanno poco o niente.

Ecco perché ne esce un racconto illuminante, sincero, utile pure per qualcuno che volesse imitarli, divertente per chi, come me, non ci pensa nemmeno lontanamente. Interessante la figura di Stephen Katz (Angerer, che si definisce un reprobo ricalibrato). Il compagno di viaggi di Bryson aveva fatto dell’alcool l’unica ragione di vita, che lo aveva accompagnato fino al momento di conoscere Mary, sua moglie, durante una delle tante degenze in ospedale a causa degli eccessi alcolici. Angerer era poi diventato astemio (incredibile, ripete lui) e oggi, pur con mezza gamba in meno, vive in modo sano ed è un rispettabile cittadino dell’Iowa, famoso appunto per aver accompagnato Bryson nei boschi e aver ispirato il regista del film del 2015 “A Walk in the Woods”, con Robert Redford/Bryson e Nick Nolte/Angerer-Stephen Katz. Meglio il libro, as usual: che mi ha divertito, ma per il momento è finita lì.

Ecco perché ne esce un racconto illuminante, sincero, utile pure per qualcuno che volesse imitarli, divertente per chi, come me, non ci pensa nemmeno lontanamente. Interessante la figura di Stephen Katz (Angerer, che si definisce un reprobo ricalibrato). Il compagno di viaggi di Bryson aveva fatto dell’alcool l’unica ragione di vita, che lo aveva accompagnato fino al momento di conoscere Mary, sua moglie, durante una delle tante degenze in ospedale a causa degli eccessi alcolici. Angerer era poi diventato astemio (incredibile, ripete lui) e oggi, pur con mezza gamba in meno, vive in modo sano ed è un rispettabile cittadino dell’Iowa, famoso appunto per aver accompagnato Bryson nei boschi e aver ispirato il regista del film del 2015 “A Walk in the Woods”, con Robert Redford/Bryson e Nick Nolte/Angerer-Stephen Katz. Meglio il libro, as usual: che mi ha divertito, ma per il momento è finita lì.

Alla fine del 2001 però Guanda pubblica un librone di 366 pagine dal titolo In un paese bruciato dal sole (che sarebbe l’Australia). Pochi anni dopo parto per il mio primo viaggio a Sydney, per lavoro; e quale scelta migliore di questo libro, che, complice uno scalo di tre giorni a Hong Kong, leggo prima di arrivare nel paese dei canguri. Le descrizioni che Bryson fa non mi invitano a conoscere da vicino la natura o le coste dell’Australia (tipo i dieci serpenti più velenosi al mondo, i coccodrilli di mare che escono dai fiumi e ti strappano un arto sul bagnasciuga, le meduse più dolorose e mortali che si possano immaginare, i polpi velenosi, i granchietti nascosti sotto un centimetro di sabbia sulla spiaggia, che ti mandano una settimana all’Ospedale, e decine di altri modi di morire per una cazzata solo per voler fare il bagno in un mare stupendo. Pericoli che sono sempre e solo nei primi trenta metri dalla riva; dopo ci sono gli squali, di tutti i tipi), ma io vado a Sydney per lavoro, quindi chi se ne fotte. Oggi, a dispetto della lettura critica e ironica che Bryson ne fa, l’Australia è uno dei paesi che ama di più e che, tutto sommato, teme di meno. Il libro si legge bene, e mi induce a continuare e ad approfondire questo autore.

Alla fine del 2001 però Guanda pubblica un librone di 366 pagine dal titolo In un paese bruciato dal sole (che sarebbe l’Australia). Pochi anni dopo parto per il mio primo viaggio a Sydney, per lavoro; e quale scelta migliore di questo libro, che, complice uno scalo di tre giorni a Hong Kong, leggo prima di arrivare nel paese dei canguri. Le descrizioni che Bryson fa non mi invitano a conoscere da vicino la natura o le coste dell’Australia (tipo i dieci serpenti più velenosi al mondo, i coccodrilli di mare che escono dai fiumi e ti strappano un arto sul bagnasciuga, le meduse più dolorose e mortali che si possano immaginare, i polpi velenosi, i granchietti nascosti sotto un centimetro di sabbia sulla spiaggia, che ti mandano una settimana all’Ospedale, e decine di altri modi di morire per una cazzata solo per voler fare il bagno in un mare stupendo. Pericoli che sono sempre e solo nei primi trenta metri dalla riva; dopo ci sono gli squali, di tutti i tipi), ma io vado a Sydney per lavoro, quindi chi se ne fotte. Oggi, a dispetto della lettura critica e ironica che Bryson ne fa, l’Australia è uno dei paesi che ama di più e che, tutto sommato, teme di meno. Il libro si legge bene, e mi induce a continuare e ad approfondire questo autore.

Mi avventuro dunque in Notizie da un’isoletta (Tea, prima edizione inglese del 1995, 320 pagg.,), libretto che procurerà al nostro parecchie strapazzate proprio da parte degli abitanti della Gran Bretagna. La copertina della mia copia, non certo una prima edizione, riporta una straordinaria fotografia in bianco e nero: una guardia della Regina, il primo della fila dei militari, sta svenendo e cadendo di faccia in terra. Facendo una ricerca in rete ho scoperto che una cosa del genere è successa molte volte, e che nel 2022 caddero addirittura in tre (ma gli danno da mangiare a ‘sti poveretti?). La foto rispecchia il metodo usato da Bryson nel libro, sferzante e simpatico al tempo stesso, ma apprezzabile solo se si dispone di una buona dose di humour. Questo comunque non è il suo libro migliore, perché l’uggiosa e piovosa Gran Bretagna che Bryson percorre a piedi, da Dover a John O’Groats, nei primi anni novanta, non è terra fertile di fatti “veramente” degni di nota, strambi, capaci di incuriosire il lettore. L’autore deve barcamenarsi con quel che trova lungo il cammino, e i britannici come ho detto non gli sono stati riconoscenti per i commenti particolarmente caustici. Il lettore italiano al contrario si diverte abbastanza, ma l’ultima parte risulta più ripetitiva e priva di mordente.

Mi avventuro dunque in Notizie da un’isoletta (Tea, prima edizione inglese del 1995, 320 pagg.,), libretto che procurerà al nostro parecchie strapazzate proprio da parte degli abitanti della Gran Bretagna. La copertina della mia copia, non certo una prima edizione, riporta una straordinaria fotografia in bianco e nero: una guardia della Regina, il primo della fila dei militari, sta svenendo e cadendo di faccia in terra. Facendo una ricerca in rete ho scoperto che una cosa del genere è successa molte volte, e che nel 2022 caddero addirittura in tre (ma gli danno da mangiare a ‘sti poveretti?). La foto rispecchia il metodo usato da Bryson nel libro, sferzante e simpatico al tempo stesso, ma apprezzabile solo se si dispone di una buona dose di humour. Questo comunque non è il suo libro migliore, perché l’uggiosa e piovosa Gran Bretagna che Bryson percorre a piedi, da Dover a John O’Groats, nei primi anni novanta, non è terra fertile di fatti “veramente” degni di nota, strambi, capaci di incuriosire il lettore. L’autore deve barcamenarsi con quel che trova lungo il cammino, e i britannici come ho detto non gli sono stati riconoscenti per i commenti particolarmente caustici. Il lettore italiano al contrario si diverte abbastanza, ma l’ultima parte risulta più ripetitiva e priva di mordente.

Per farsi perdonare dai locali, comunque, Bryson pubblicherà 20 anni dopo Piccola Grande Isola (Guanda 2016, 480 pagg.), una raccolta di articoli giornalistici a commento di un viaggio simile al primo, ma con altre motivazioni e destinazioni, sia nel percorso che nel contenuto. Un libro riconoscente nei confronti del paese che lo ha ospitato per oltre 20 anni (e poi, dopo un decennio negli USA, lo ha riaccolto), scritto con maggiore affetto (almeno apparente) e più delicatamente satirico.

Per farsi perdonare dai locali, comunque, Bryson pubblicherà 20 anni dopo Piccola Grande Isola (Guanda 2016, 480 pagg.), una raccolta di articoli giornalistici a commento di un viaggio simile al primo, ma con altre motivazioni e destinazioni, sia nel percorso che nel contenuto. Un libro riconoscente nei confronti del paese che lo ha ospitato per oltre 20 anni (e poi, dopo un decennio negli USA, lo ha riaccolto), scritto con maggiore affetto (almeno apparente) e più delicatamente satirico.

Uno degli ultimi che ho letto è in realtà uno dei primi pubblicati: America Perduta (un Feltrinelli del 1989, con 300 pagine di comicità pura). Ne ha scritto Paolo recentemente, riportando quattro esempi dei rapporti difficili con le cameriere americane. Io voglio ricordare solo questa chicca: “Arrivai a New York e presi una stanza in un hotel, 110 dollari (per lo standard dell’epoca molto caro, come è sempre stata la Grande Mela, aggiungo io); la stanza era molto piccola; per girarmi su me stesso dovevo uscire in corridoio, e se allargavo braccia e gambe toccavo tutti e quattro i lati della stanza”. Trecento pagine a questo livello, che raccontano la monotonia dei paesaggi nei tanti Stati percorsi, i molti improbabili personaggi incontrati, e anche i rari scorci positivi. È un libro senz’altro datato, ma se avete una mezza voglia di andare negli USA, non leggetelo! Bryson fa riflettere i non americani sul fatto che là c’è veramente poco da vedere, la storia è troppo recente, trionfa solo la natura, quando non è imbrigliata dalle mani di chi la sfrutta in modo ottuso. Cita ad esempio negativo il modo in cui sono gestiti alcuni Parchi Naturali, o alcuni Musei, e lo squallore di cittadine che hanno perso anche quel poco di storia che si erano conquistate in 150 anni. Qualcosa da dichiarare: don’t go to USA! (cit. adattata dal film Snatch). Quando poi descrive lo Stato in cui è nato (l’Iowa) lo fa in un modo tale che non credo gli sarebbe convenuto ripresentarsi a breve, pena il linciaggio. Ma è così per molti altri luoghi, soprattutto per i grandi stati agricoli del Mid West.

Uno degli ultimi che ho letto è in realtà uno dei primi pubblicati: America Perduta (un Feltrinelli del 1989, con 300 pagine di comicità pura). Ne ha scritto Paolo recentemente, riportando quattro esempi dei rapporti difficili con le cameriere americane. Io voglio ricordare solo questa chicca: “Arrivai a New York e presi una stanza in un hotel, 110 dollari (per lo standard dell’epoca molto caro, come è sempre stata la Grande Mela, aggiungo io); la stanza era molto piccola; per girarmi su me stesso dovevo uscire in corridoio, e se allargavo braccia e gambe toccavo tutti e quattro i lati della stanza”. Trecento pagine a questo livello, che raccontano la monotonia dei paesaggi nei tanti Stati percorsi, i molti improbabili personaggi incontrati, e anche i rari scorci positivi. È un libro senz’altro datato, ma se avete una mezza voglia di andare negli USA, non leggetelo! Bryson fa riflettere i non americani sul fatto che là c’è veramente poco da vedere, la storia è troppo recente, trionfa solo la natura, quando non è imbrigliata dalle mani di chi la sfrutta in modo ottuso. Cita ad esempio negativo il modo in cui sono gestiti alcuni Parchi Naturali, o alcuni Musei, e lo squallore di cittadine che hanno perso anche quel poco di storia che si erano conquistate in 150 anni. Qualcosa da dichiarare: don’t go to USA! (cit. adattata dal film Snatch). Quando poi descrive lo Stato in cui è nato (l’Iowa) lo fa in un modo tale che non credo gli sarebbe convenuto ripresentarsi a breve, pena il linciaggio. Ma è così per molti altri luoghi, soprattutto per i grandi stati agricoli del Mid West.

Ho letto ultimamente una recensione che sminuiva questo libro, preferendogli Strade Blu di William Heat-Moon: che è un libro bellissimo, non ho dubbi (ho letto tutti e tre i libri di Heat-Moon), ma è molto serio, senza un velo di ironia, privo di quello spirito che pervade Bryson e ti permette di arrivare alla fine. Cosa più difficile con Strade Blu, che è enciclopedico ma meno caldo.

Anche in questo caso c’è una appendice. Dopo 20 anni in Gran Bretagna (la moglie è inglese) Bryson torna a vivere negli Stati Uniti con la famiglia. Pubblica di lì a poco Notizie da un grande paese, (Guanda 1917, 368 pagg.), uno dei suoi libri migliori. Ritrovarsi nel suo paese d’origine dopo tanti anni, a confrontare lo stile di vita britannico con quello americano, e trovare quest’ultimo molto diverso da quello che aveva lasciato, lo porta a scrivere un libro praticamente tragicomico. L’autore è sconcertato dalle differenze linguistiche che rileva, dalle assurde ossessioni tipicamente americane e dai vincoli a rigide regole di vita che in Gran Bretagna non esistono, ma non esistevano nemmeno negli Stati Uniti all’epoca in cui se n’era allontanato. Il che lo induce, con gran gioia di tutta la famiglia, a tornare ancora a vivere in Gran Bretagna, ove abita tutt’ora in una zona rurale.

Anche in questo caso c’è una appendice. Dopo 20 anni in Gran Bretagna (la moglie è inglese) Bryson torna a vivere negli Stati Uniti con la famiglia. Pubblica di lì a poco Notizie da un grande paese, (Guanda 1917, 368 pagg.), uno dei suoi libri migliori. Ritrovarsi nel suo paese d’origine dopo tanti anni, a confrontare lo stile di vita britannico con quello americano, e trovare quest’ultimo molto diverso da quello che aveva lasciato, lo porta a scrivere un libro praticamente tragicomico. L’autore è sconcertato dalle differenze linguistiche che rileva, dalle assurde ossessioni tipicamente americane e dai vincoli a rigide regole di vita che in Gran Bretagna non esistono, ma non esistevano nemmeno negli Stati Uniti all’epoca in cui se n’era allontanato. Il che lo induce, con gran gioia di tutta la famiglia, a tornare ancora a vivere in Gran Bretagna, ove abita tutt’ora in una zona rurale.

All’inizio della carriera di scrittore di viaggi, intorno al 1992, Bryson ha scritto un altro libro interessante e, come sempre, divertente. Per un provinciale come me, poi, Una città o l’altra (Guanda, 2002, 350 pagg) è imprescindibile, dato che tratta anche dell’Italia. È il racconto di un Grand Tour continentale dei giorni nostri, alla scoperta di ciò che le guide turistiche, ma anche la gran parte dei narratori di viaggio, non prendono in considerazione: le manie, le bizzarrie dei diversi popoli europei alle differenti latitudini.

All’inizio della carriera di scrittore di viaggi, intorno al 1992, Bryson ha scritto un altro libro interessante e, come sempre, divertente. Per un provinciale come me, poi, Una città o l’altra (Guanda, 2002, 350 pagg) è imprescindibile, dato che tratta anche dell’Italia. È il racconto di un Grand Tour continentale dei giorni nostri, alla scoperta di ciò che le guide turistiche, ma anche la gran parte dei narratori di viaggio, non prendono in considerazione: le manie, le bizzarrie dei diversi popoli europei alle differenti latitudini.

Zaino in spalla e taccuino alla mano Bryson scende dall’estremo nord del Baltico fino a Istanbul, utilizzando solo i mezzi pubblici. E scopre perfino paesi che gli stanno antipatici, lui che sembra sempre digerire tutto. L’Italia in compenso gli piace eccome, me n’ero già accorto da altri suoi libri, nei quali spesso portava ad esempio le bellezze del nostro paese per contrapporle alle brutture del suo. Non ne ignora gli aspetti meno entusiasmanti, ma li presenta in una luce sdrammatizzante. Degli automobilisti romani ad esempio scrive, correttamente: “Non è che vogliano investirti, come a Parigi, semplicemente t’investiranno. Questo in parte perché gli automobilisti italiani non prestano alcuna attenzione a ciò che succede sulla strada che hanno davanti. Sono troppo occupati a suonare il clacson, a gesticolare, a evitare che altri automobilisti taglino loro la strada, ad amoreggiare, a dare scappellotti ai figli sul sedile posteriore e a mangiare panini grandi come mazze da baseball; gli italiani sono un popolo di baciapile, e gli automobilisti romani non investirebbero mai una suora: ne vedi gruppi attraversare correndo viali a otto corsie con la più stupefacente impunità, come foglietti di carta bianchi e neri trasportati dal vento. Perciò, se vuoi attraversare in punti trafficati come piazza Venezia, la tua unica speranza è aspettare l’arrivo di qualche suora e appiccicarti a lei come una T-shirt sudata”.

Un editore italiano, non faccio nomi, all’uscita del libro, non avendo capito nulla dello spirito di Bryson, ha fatto cancellare la parte relativa al passaggio in Italia, ritenendola troppo offensiva e urticante per il nostro nobile popolo. Fortunatamente altre edizioni hanno reintegrato il testo: quindi se lo volete comprare, magari usato, fate attenzione che comprenda i quattro capitoletti relativi all’Italia.

Nel 2007 il nostro pubblica un’opera dal contenuto abbastanza particolare: Il Mondo è un teatro (Tea 2020, 240 pagg.). Tratta della vita e dell’opera di William Shakespeare. Nulla di nuovo, sul bardo sono stati scritte migliaia di pagine; quello che non sapevo, da ignorante letterario quale sono, è che si è arrivati perfino a dubitare dell’esistenza di Shakespeare. Della sua vita si sa poco o nulla, così come della sua famiglia e delle sue origini, la grafia del cognome non è certa, esiste un unico suo ritratto, se dobbiamo fidarci del pittore, e attorno al suo luogo di nascita si hanno rivendicazioni diverse, tutte egualmente poco attendibili. L’unica cosa inconfutabile è la grandezza dell’opera che ci è arrivata a suo nome, chiunque poi l’abbia scritta. Il libro comunque è uno splendido affresco della vita nell’Inghilterra del periodo Elisabettiano, tra il XVI e il XVII secolo, e del grande amore per il teatro diffuso in tutti i ceti sociali, con locali aperti al popolo dalle due del pomeriggio al prezzo di un penny, con venditori di frutta all’esterno per ricompensare gli attori, se non graditi…

Nel 2007 il nostro pubblica un’opera dal contenuto abbastanza particolare: Il Mondo è un teatro (Tea 2020, 240 pagg.). Tratta della vita e dell’opera di William Shakespeare. Nulla di nuovo, sul bardo sono stati scritte migliaia di pagine; quello che non sapevo, da ignorante letterario quale sono, è che si è arrivati perfino a dubitare dell’esistenza di Shakespeare. Della sua vita si sa poco o nulla, così come della sua famiglia e delle sue origini, la grafia del cognome non è certa, esiste un unico suo ritratto, se dobbiamo fidarci del pittore, e attorno al suo luogo di nascita si hanno rivendicazioni diverse, tutte egualmente poco attendibili. L’unica cosa inconfutabile è la grandezza dell’opera che ci è arrivata a suo nome, chiunque poi l’abbia scritta. Il libro comunque è uno splendido affresco della vita nell’Inghilterra del periodo Elisabettiano, tra il XVI e il XVII secolo, e del grande amore per il teatro diffuso in tutti i ceti sociali, con locali aperti al popolo dalle due del pomeriggio al prezzo di un penny, con venditori di frutta all’esterno per ricompensare gli attori, se non graditi…

Vestivamo da Superman, (Guanda 2007, 309 pagg.) è uno dei libri di Bryson preferiti da Paolo, come mi diceva recentemente, e non posso dargli torto. Essere ragazzi negli anni ‘50 negli Stati Uniti ha significato per una generazione vivere felici e inconsapevoli; è stato così anche in Italia, a mio fratello (del 1948) non invidio l’età, ma l’aver attraversato i cinquanta da adolescente, mentre io (del 1956) mi sono beccato gli anni sessanta (non che mi possa lamentarmi troppo, per carità: se penso ai giovani d’oggi …). Si, la generazione USA dei ‘50 aveva l’ossessione del comunismo, il terrore dell’atomica, ma godeva anche della romantica fiducia che poi, in fondo, tutto sarebbe andato per il meglio. Si era nutrita di sogni e illusioni con Walt Disney, poi naufragati dalla Corea al Vietnam. Tutto il libro è intriso dal sapiente umorismo del nostro, che nato nel 1951 e cresciuto a Des Moines, nell’Iowa, nel cuore degli States, è il rappresentante ideale per ravvivare i ricordi di quella generazione di americani.

Vestivamo da Superman, (Guanda 2007, 309 pagg.) è uno dei libri di Bryson preferiti da Paolo, come mi diceva recentemente, e non posso dargli torto. Essere ragazzi negli anni ‘50 negli Stati Uniti ha significato per una generazione vivere felici e inconsapevoli; è stato così anche in Italia, a mio fratello (del 1948) non invidio l’età, ma l’aver attraversato i cinquanta da adolescente, mentre io (del 1956) mi sono beccato gli anni sessanta (non che mi possa lamentarmi troppo, per carità: se penso ai giovani d’oggi …). Si, la generazione USA dei ‘50 aveva l’ossessione del comunismo, il terrore dell’atomica, ma godeva anche della romantica fiducia che poi, in fondo, tutto sarebbe andato per il meglio. Si era nutrita di sogni e illusioni con Walt Disney, poi naufragati dalla Corea al Vietnam. Tutto il libro è intriso dal sapiente umorismo del nostro, che nato nel 1951 e cresciuto a Des Moines, nell’Iowa, nel cuore degli States, è il rappresentante ideale per ravvivare i ricordi di quella generazione di americani.

Ora mi appresto a leggere L’estate in cui accadde tutto. America 1927 (Tea 2015, 556 pagg.). È l’ultimo che mi resta. Voglio concedermelo con calma, questa estate, spero su una poco conosciuta spiaggetta greca. Dall’ottobre 2020 Bryson ha deciso di non scrivere più nulla, e come dargli torto.

Ora mi appresto a leggere L’estate in cui accadde tutto. America 1927 (Tea 2015, 556 pagg.). È l’ultimo che mi resta. Voglio concedermelo con calma, questa estate, spero su una poco conosciuta spiaggetta greca. Dall’ottobre 2020 Bryson ha deciso di non scrivere più nulla, e come dargli torto.

PS.: Esiste anche un Diario Africano (Guanda 2002, 96 pagg.) Non l’ho mai intercettato, ma ho la mia miniera, sulle colline dell’ovadese, dove trovare i funghi che cerco…

Ma non è finita: ci sono ancora tre libri particolari. Due non mi sono piaciuti particolarmente, uno invece è un capolavoro assoluto.

Il primo è Breve storia del corpo umano. Una guida per gli occupanti (Guanda 2019, 496 pagg.) Un mappamondo del corpo umano, un’esplorazione dalla testa ai piedi di quello che conteniamo, con una marea di informazioni, molte delle quali erano a me totalmente ignote. Però il libro si dilunga un po’ troppo, e dispetto dello humor onnipresente non avvince come gli altri di cui ho ‘parlato. Non di meno è quasi un testo scientifico spiegato ai bambini, lo capisco perfino io.

Il primo è Breve storia del corpo umano. Una guida per gli occupanti (Guanda 2019, 496 pagg.) Un mappamondo del corpo umano, un’esplorazione dalla testa ai piedi di quello che conteniamo, con una marea di informazioni, molte delle quali erano a me totalmente ignote. Però il libro si dilunga un po’ troppo, e dispetto dello humor onnipresente non avvince come gli altri di cui ho ‘parlato. Non di meno è quasi un testo scientifico spiegato ai bambini, lo capisco perfino io.

Ancora più particolare Breve storia della vita privata (Tea 2017, 564 pagg.) Non posso dire di averlo finito, o forse l’ho finito (non ricordo) ma con fatica. Si tratta dell’esplorazione, nei minimi dettagli, della sua abitazione, una canonica sconsacrata nel Norfolk, con l’esame microscopico, dico io, di ogni oggetto in essa contenuto e ogni storia ad esso riferita. Per completisti …

E poi arriviamo invece al capolavoro assoluto, uno dei libri più interessanti abbia mai letto (passato a mio figlio di 30 anni che mi ha detto la stessa cosa). Un libro che parla di fisica / matematica / chimica / biologia / astronomia / geologia e chi più ne ha più ne metta (tutte materie nelle quali sono sempre stato una schiappa), su come e “di cosa” è fatta la Terra in cui abitiamo, ma spiegato ai bambini, agli adolescenti, con il solito umorismo da adulti. Il libro si intitola Breve storia di (quasi) tutto (Guanda 2006, 744 pagg.) e lascio nelle righe a seguire l’onere e l’onore di far raccontare il libro a Paolo, che ne sa di più.

Spero che questo mio baedeker brysoniano sia di aiuto o di ispirazione per qualcuno; spero che qualcuno si faccia delle grasse risate nel leggere questo autore, ma attenzione: quando si inizia, è come con la malaria: ogni tanto ti vengono delle crisi e devi comprarne uno di corsa.

***

Quella sera, tutto eccitato, mi portai il libro a casa, e prima di cena cominciai a leggerlo dalla prima pagina, cosa che credo abbia spinto mia madre a posarmi una mano sulla fronte e a chiedermi se mi sentivo bene

Prima di raccogliere il testimone, una postilla alle pagine precedenti. Come ha in qualche modo anticipato Vittorio, nel settembre del 2002 Bryson ha fatto anche un salto in Africa, sia pure per soli otto giorni e limitatamente al Kenia. Il viaggio non era nei suoi programmi, vi era stato invitato da un’organizzazione umanitaria che si attendeva dal reportage un po’ di visibilità (ma anche un contributo economico: tutti i proventi della vendita del libro le sono poi stati devoluti). Dal breve diario che ha tratto da questa esperienza (Diario africano, Guanda 2003, 96 pagine) ho ricavato l’impressione che non lo abbia entusiasmato né ispirato granché. E credo di intuirne le ragioni. È vero, Bryson ce la mette tutta per mostrarci che il Kenia è (potrebbe essere) un paese fantastico, per le risorse naturali, per gli straordinari scenari, per l’indole dei suoi abitanti, e perché in fondo è stato la culla dell’umanità, come racconta la raccolta di fossili umani del suo museo nazionale: e vuole anche testimoniare come le organizzazioni umanitarie vi svolgano un lavoro preziosissimo. Ma è difficile tenersi sul piano dell’ironia davanti a situazioni come quelle che ha incontrato nel continente nero. La baraccopoli alla periferia di Nairobi, che ospita quasi un milione di persone in condizioni di vita inenarrabili, ma della quale ufficialmente il governo ignora l’esistenza; l’Aids, all’epoca dilagante, e ancora oggi endemico, contro il quale gli unici atteggiamenti della popolazione e di chi dovrebbe proteggerla sembrano essere la rassegnazione o il totale disinteresse; i campi profughi, gestiti in condizioni altrettanto terribili, nei quali i rifugiati sono ostaggio di una burocrazia corrotta e inconcludente, fantasmi senza alcuna speranza di un futuro . Queste cose inducono piuttosto allo sdegno, alla rabbia, alla denuncia, attitudine che non è nelle corde di uno scrittore volutamente “leggero” (inteso in senso positivo, calviniano) come lui.

Prima di raccogliere il testimone, una postilla alle pagine precedenti. Come ha in qualche modo anticipato Vittorio, nel settembre del 2002 Bryson ha fatto anche un salto in Africa, sia pure per soli otto giorni e limitatamente al Kenia. Il viaggio non era nei suoi programmi, vi era stato invitato da un’organizzazione umanitaria che si attendeva dal reportage un po’ di visibilità (ma anche un contributo economico: tutti i proventi della vendita del libro le sono poi stati devoluti). Dal breve diario che ha tratto da questa esperienza (Diario africano, Guanda 2003, 96 pagine) ho ricavato l’impressione che non lo abbia entusiasmato né ispirato granché. E credo di intuirne le ragioni. È vero, Bryson ce la mette tutta per mostrarci che il Kenia è (potrebbe essere) un paese fantastico, per le risorse naturali, per gli straordinari scenari, per l’indole dei suoi abitanti, e perché in fondo è stato la culla dell’umanità, come racconta la raccolta di fossili umani del suo museo nazionale: e vuole anche testimoniare come le organizzazioni umanitarie vi svolgano un lavoro preziosissimo. Ma è difficile tenersi sul piano dell’ironia davanti a situazioni come quelle che ha incontrato nel continente nero. La baraccopoli alla periferia di Nairobi, che ospita quasi un milione di persone in condizioni di vita inenarrabili, ma della quale ufficialmente il governo ignora l’esistenza; l’Aids, all’epoca dilagante, e ancora oggi endemico, contro il quale gli unici atteggiamenti della popolazione e di chi dovrebbe proteggerla sembrano essere la rassegnazione o il totale disinteresse; i campi profughi, gestiti in condizioni altrettanto terribili, nei quali i rifugiati sono ostaggio di una burocrazia corrotta e inconcludente, fantasmi senza alcuna speranza di un futuro . Queste cose inducono piuttosto allo sdegno, alla rabbia, alla denuncia, attitudine che non è nelle corde di uno scrittore volutamente “leggero” (inteso in senso positivo, calviniano) come lui.

Certo, è sempre Bryson, e il modo in cui racconta il tutto non può non far sorridere, soprattutto quando ci mostra la preparazione dell’avventura (il ricordo di Jim della Giungla, la visione de La mia Africa, le assicurazioni, le vaccinazioni, ecc.), o racconta i suoi spostamenti in aereo, in ferrovia o in auto. Al di là di questo, comunque, mi è stato sufficiente confrontare il modo di porsi di Bryson con quello che avevo incontrato in un vecchio reportage di Moravia (A quale tribù appartieni?, Bompiani 1963), per capire che il primo almeno si è accostato al continente con un sincero sentimento di simpatia, con l’umiltà di chi sa di non saperne nulla, con la voglia di imparare qualcosa: mentre l’altro ci si era recato con gli occhi fasciati dall’ideologia, e riconduceva tutto alle colpe del vecchio e del nuovo colonialismo, senza mai entrare empaticamente in rapporto con modi di pensiero che sentiva così lontani e con costumi che gli facevano palesemente un po’ schifo.

Veniamo però ora all’altro Bryson, quello cui già facevo cenno in un pezzo postato poche settimane fa, e del quale Vittorio mi ha appena ammollato il commento.

Dunque, devo premettere che da sempre io regalo solo libri, e che per decenni ho continuato a regalare a tutti gli adolescenti che mi capitavano tra i piedi, figli miei e di amici, cugini, studenti, Il giovane Holden (non proprio a tutti, a dire il vero. A quelli che ritenevo fossero in grado di apprezzarlo). Poi, ad un certo punto, ho realizzato che forse l’età di Salinger era finita, anche se Holden rimaneva un’ottima lettura, e ho smesso di regalarlo. Nel frattempo avevo però trovato un validissimo sostituto. Era la Breve storia di (quasi) tutto, di Bryson. A dispetto della sorpresa (ero abituato al Bryson viaggiatore) il libro mi ha conquistato sin dalle prime pagine, perché era divertente, ma anche per una motivazione molto personale. Per tutto il periodo delle scuole superiori ho inseguito infatti disperatamente (e invano) la sufficienza nelle materie scientifiche. Non che non mi impegnassi, proprio non c’era verso a capire qualcosa di matematica, per non dire di chimica o di fisica. Mi sono così appiccicato per anni alla mente dei post-it mandati giù a memoria, che naturalmente non servivano a nulla, e che il giorno successivo all’orale della maturità erano volati via come le foglie d’autunno, dandomi un senso di liberazione ma lasciandomi al tempo stesso in una totale ignoranza scientifica. Solo dopo l’università ho cominciato a vergognarmi di questo vuoto, e a cercare di coprirlo almeno parzialmente con un approccio volenteroso ma disordinato, perché privo di qualsiasi base sistematica. Quando ho letto Bryson ho finalmente capito che se avessi avuto tra le mani un libro simile a sedici anni la mia vita avrebbe potuto cambiare: non avrei dovuto ricorrere ai sotterfugi più squallidi o a patetiche e improbabili giustificazioni, né affidarmi alla clemenza del povero professor Giudice (ricordo come a volte mi guardava sconsolato: non riusciva a capacitarsi che uno bravo in greco e in filosofia potesse essere così irrimediabilmente negato nelle sue discipline) per evitare di finire a settembre. Avrei potuto dedicarmi agli atomi e alle cellule, e magari ambire a quel Nobel che dalla letteratura non mi verrà mai. Il tutto divertendomi, e senza rinunciare a viaggiare.

La Breve storia di (quasi) tutto è infatti un libro di viaggio, come quelli che già allora si prendevano tutto il mio interesse. Solo che è un viaggio dentro la scienza, che ci fa approdare alle spiagge per me esotiche della matematica, dell’astronomia, della fisica, della chimica, della biologia, della paleontologia, della geologia; e non si limita a toccarle, ma si inoltra anche all’interno. È un susseguirsi di scoperte, costellato di incontri con i personaggi più bizzarri, quelli noti ma anche quelli ingiustamente dimenticati, che impariamo a conoscere, oltre che per i loro meriti, per le loro stravaganze; e sono queste ultime ad imprimersi più facilmente nella memoria, e a farci ricordare anche il resto. Come può non intrigarti a saperne di più un Newton che «era un personaggio decisamente bizzarro, di una intelligenza smisurata, ma solitario, cupo, permaloso fino alla paranoia, famoso per quanto si lasciava distrarre dai pensieri che lo assorbivano (si racconta che, nel tirare i piedi fuori dal letto, al mattino, gli capitava a volte di restarsene a sedere così per ore, immobilizzato dall’improvvisa folla di pensieri che si precipitava nella sua mente) e capace delle più sorprendenti stranezze … una volta si infilò nell’orbita un lungo ago, di quelli usati per cucire i pellami, e se lo rigirò tutto intorno “tra l’occhio e l’osso, il più vicino possibile alla parte posteriore dell’occhio”, solo per vedere cosa succedeva.» Chi può dimenticarla, una cosa del genere.

La Breve storia di (quasi) tutto è infatti un libro di viaggio, come quelli che già allora si prendevano tutto il mio interesse. Solo che è un viaggio dentro la scienza, che ci fa approdare alle spiagge per me esotiche della matematica, dell’astronomia, della fisica, della chimica, della biologia, della paleontologia, della geologia; e non si limita a toccarle, ma si inoltra anche all’interno. È un susseguirsi di scoperte, costellato di incontri con i personaggi più bizzarri, quelli noti ma anche quelli ingiustamente dimenticati, che impariamo a conoscere, oltre che per i loro meriti, per le loro stravaganze; e sono queste ultime ad imprimersi più facilmente nella memoria, e a farci ricordare anche il resto. Come può non intrigarti a saperne di più un Newton che «era un personaggio decisamente bizzarro, di una intelligenza smisurata, ma solitario, cupo, permaloso fino alla paranoia, famoso per quanto si lasciava distrarre dai pensieri che lo assorbivano (si racconta che, nel tirare i piedi fuori dal letto, al mattino, gli capitava a volte di restarsene a sedere così per ore, immobilizzato dall’improvvisa folla di pensieri che si precipitava nella sua mente) e capace delle più sorprendenti stranezze … una volta si infilò nell’orbita un lungo ago, di quelli usati per cucire i pellami, e se lo rigirò tutto intorno “tra l’occhio e l’osso, il più vicino possibile alla parte posteriore dell’occhio”, solo per vedere cosa succedeva.» Chi può dimenticarla, una cosa del genere.

O un J. B. S. Haldane che «comprò una camera di decompressione che battezzò “pentola a pressione”. Un cilindro metallico capace di ospitare sino a tre persone, che venivano sottoposte ad analisi di vario genere, tutte dolorose e quasi tutte pericolose. […] Anche la perforazione del timpano era abbastanza frequente ma, come lo stesso Haldane osservò con toni rassicuranti in uno dei suoi saggi ‘in genere il timpano cicatrizza; e se rimane bucato, e se uno si ritrova un po’ sordo, può comunque soffiare il fumo di tabacco dall’orecchio in questione. Il che in società può rivelarsi un talento apprezzabile. L’aspetto straordinario di questo non era tanto che Haldane fosse disposto a sottoporre se stesso a simili rischi e sofferenze per amore della scienza, quanto che non si facesse scrupoli a convincere colleghi e persone care a entrare dentro la camera. Sottoposta ad una simulazione di un’immersione in profondità, sua moglie ebbe una crisi che durò tredici minuti. Quando alla fine smise di contorcersi sul pavimento, la aiutò a rimettersi in piedi e poi la spedì a casa a preparare la cena.» Badate bene che Haldane non era un pazzo furioso o un aguzzino nazista, ma uno scienziato di altissimo livello, pur non avendo mai conseguito una laurea in scienze. Queste poche righe ne tracciano un ritratto che vale un’intera biografia.

E ancora: “Probabilmente non è una buona idea quella di interessarsi troppo ai microbi che convivono con noi. Louis Pasteur, il grande chimico e batteriologo francese, ne era così preoccupato che, a tavola, prese a scrutare criticamente con una lente d’ingrandimento ogni piatto che gli veniva presentato, abitudine che presumibilmente non doveva fruttargli molti inviti a cena.”

Mi limito a questi, ma la galleria dei personaggi eccentrici che incontriamo in queste pagine, delle loro stranezze e idiosincrasie, è sterminata: e non è mai fine a se stessa, non si ferma all’aneddotica divertente, ma ci fa immergere in una dimensione nella quale il confine tra il genio e l’instabilità è decisamente incerto, e solo entro la quale la conoscenza scientifica può svilupparsi.

Bryson ha inoltre la capacità di tradurre qualsiasi informazione che ci fornisce in esempi apparentemente peregrini, ma di una chiarezza immediata, che rendono possibile visualizzare fenomeni di qualsiasi ordine di grandezza, da quelli infinitesimali a quelli più macroscopici:

Bryson ha inoltre la capacità di tradurre qualsiasi informazione che ci fornisce in esempi apparentemente peregrini, ma di una chiarezza immediata, che rendono possibile visualizzare fenomeni di qualsiasi ordine di grandezza, da quelli infinitesimali a quelli più macroscopici:

“Il protone è una porzione infinitesimale di un atomo, che ovviamente è già di per sé un oggetto minuscolo. I protoni sono così piccoli, che un puntino di inchiostro come quello che sta su una “i” può contenerne qualcosa come 500.000.000.000. Insomma, i protoni sono microscopici all’eccesso, ed è ancora dir poco.”

“In un diagramma del sistema solare in scala, con la Terra ridotta al diametro di un pisello, Giove dovrebbe essere disposto a oltre trecento metri dal nostro pianeta e Plutone sarebbe a due chilometri e mezzo.”

“Lo spazio è immenso, semplicemente immenso. Tanto per fare un esempio e divertirci un poco, immaginiamo di imbarcarci su una nave spaziale, senza andare troppo lontano, ci basterà arrivare ai confini del nostro sistema solare, tanto per farci un’idea di quanto è grande lo spazio e quanto è piccola la parte che ne occupiamo. Be’, mi spiace dirvelo, ma temo che non saremo a casa per l’ora di cena.”

Lo stesso vale per le citazioni che va a pescare: “Il fatto che anche una sola proteina possa essere sintetizzata grazie ad eventi casuali sembrerebbe dunque una circostanza spaventosamente improbabile. Per citare la colorita similitudine dell’astronomo Fred Hoyle, sarebbe come se una tromba d’aria attraversasse una discarica e uscisse dallo sconquasso lasciando dietro di sé un jumbo jet perfettamente funzionante.”

O per le spiegazioni che fornisce dei fenomeni:

“Non credo che molti geologi, dovendo esprimere i loro desideri, vi includerebbero quello di vivere su un pianeta con l’interno fuso: di sicuro però, senza tutto quel magma che vortica sotto di noi, adesso non saremmo qui. A parte tutto il resto sono proprio le vivaci viscere della Terra ad averci fornito le esalazioni di gas necessarie alla formazione dell’atmosfera, e ad aver dotato il pianeta di un campo magnetico che lo protegge dalle radiazioni cosmiche. Anche la tettonica a placche è un dono del nucleo fuso della Terra. Se la Terra fosse liscia, sarebbe tutta ricoperta d’acqua fino ad una profondità di quattro chilometri. In un siffatto oceano solitario, potrebbe benissimo esserci la vita, ma di sicuro non ci sarebbero partite di calcio.”

Oppure: “Per consentire a me e a voi di essere qui in questo momento, trilioni di atomi, che vagavano ognuno per conto proprio, hanno avuto la gentilezza di assemblarsi in una combinazione molto complicata, e questo appositamente per creare noi […] Perché gli atomi si prendano questo disturbo resta ancora un mistero, Dal loro punto di vista, essere me o voi non è un’esperienza molto gratificante. In fondo … agli atomi non importa nulla di noi, anzi, non sanno neanche che esistiamo Per la verità, non sanno di esistere nemmeno loro. Dopotutto, sono solo delle stupide particelle e non sono neanche vive (è curioso notare che, se potessimo usare una pinzetta per scomporre il nostro corpo atomo per atomo, non otterremmo altro che un mucchietto di polvere – un mucchietto di atomi – i cui singoli granelli non sono mai stati vivi, ma, presi nel loro insieme, costituivano il nostro corpo). Eppure, per l’intera durata della nostra esistenza, non faranno altro che rispondere a un unico rigido impulso: fare in modo che noi continuiamo ad essere noi”.

Ma in definitiva, cosa tiene assieme questa marea di personaggi, di storie, di informazioni? Ce lo dice lui stesso:

“Tutto questo vi fa girare un poco la testa? Be’, non preoccupatevi, sono qui per aiutarvi. Ho passato circa cinquant’anni ponendomi domande impegnative e alla fine ho deciso (dato che non mi muovo molto velocemente) di vedere se potevo trovare alcune risposte. Eccovi i risultati.”

Il concetto di fondo, che permea tutto il libro e fa da filo conduttore, è quello dell’unicità della vita:

“Ogni essere vivente è l’elaborazione di un unico progetto originario (che non va confuso col progetto intelligente). Noi esseri umani non siamo altro che il risultato di semplici, graduali migliorie: ognuno di noi è un polveroso archivio di ritocchi, adattamenti, modifiche e provvidenziali manipolazioni verificatisi negli ultimi 3,8 miliardi di anni. È sorprendente pensare che siamo parenti abbastanza stretti di frutta e verdura. All’incirca metà delle funzioni chimiche che hanno luogo in una banana sono identiche a quelle che avvengono in un organismo umano. Non lo si ripeterà mai abbastanza: la vita è una sola. (p. 454)

Siamo tutti delle reincarnazioni, sebbene alquanto effimere. Quando moriremo, gli atomi che compongono il nostro corpo si separeranno e seguiranno un nuovo destino: forse diventeranno parte di una foglia, di un altro essere umano o di una goccia di rugiada. Gli atomi, in quanto tali, hanno una vita praticamente illimitata. (p. 152)”.

E non nascondiamocelo, a suo modo è una prospettiva di eternità che ci conforta.

Basta. Sin qui ho pescato aprendo il libro a caso e potrei continuare a farlo all’infinito, trovando esempi altrettanto chiari e divertenti. Il modo di raccontare è questo. Bryson fa divulgazione col tono di chi ti dice: se questa cosa l’ho capita anch’io, può benissimo arrivarci anche tu. Che è il modo migliore per incentivare ad andare avanti. E questo ci riporta ai regali. Da quando ho scoperto questo libro ne ho fatto l’oggetto fisso delle mie regalie, A qualcuno probabilmente l’ho regalato più volte. Ne ho distribuite anche, negli ultimi anni di lavoro nella scuola, decine e decine di copie (forse centinaia, le edizioni Guanda mi sono ancora riconoscenti) come premio per gli allievi più brillanti o come stimolo a diventare tali. Gli uni e gli altri me ne sono stati grati.

Erano gli unici soldi ben spesi del Fondo d’Istituto.

Avrei però qualcosa da aggiungere anche sulla Breve storia della vita privata. Certo, si tratta di un libro un po’ particolare, che non sembrerebbe destinato ad un gradimento universale come il precedente. Ma è comunque una godibilissima miniera di informazioni, di aneddoti, di stravaganze, e una ennesima dimostrazione dell’arte brysoniana di raccontare. Mentre lo leggevo, in certi momenti mi sembrava di riascoltare la voce di mio padre, grandissimo affabulatore e maestro dello humor sarcastico. A partire dall’esplorazione della propria dimora Bryson riesce a parlare davvero di tutto, di architettura, di economia, di costumi, di tradizioni, ecc… E lo fa appunto alla sua maniera, apparentemente rapsodica, in realtà guidata da un sottile filo conduttore.

Anche in questo caso, per darne un’idea non trovo di meglio che pescare aprendo il libro a casaccio. E pesco subito aneddoti come questo:

“Il tè non venne immediatamente capito da tutti. Il poeta Robetrt Southey racconta la storia di una signora di campagna che ne aveva ricevuto mezzo chilo in regalo da un’amica di città quando il tè era ancora una novità. Non sapendo bene cosa farne, lo bollì in pentola , ne spalmò le foglie sil pane tostato e imburrato e lo servì alle amiche, che lo sbocconcellarono con coraggio e lo giudicarono interessante ma non proprio di loro gusto.”

“Il tè non venne immediatamente capito da tutti. Il poeta Robetrt Southey racconta la storia di una signora di campagna che ne aveva ricevuto mezzo chilo in regalo da un’amica di città quando il tè era ancora una novità. Non sapendo bene cosa farne, lo bollì in pentola , ne spalmò le foglie sil pane tostato e imburrato e lo servì alle amiche, che lo sbocconcellarono con coraggio e lo giudicarono interessante ma non proprio di loro gusto.”

O ammiccamenti maliziosi: “Il nonno di Fralklin Delano Roosevelt, Warren Delano, accumulò gran parte delle ricchezze di famiglia col commercio dell’oppio, un dettaglio di cui i Rooesevelt non si sono mai propriamente vantati”.

… e gossip succosi: “Edison invitò un pubblico scelto a una dimostrazione delle sue nuove luci a incandescenza, quando gli invitati arrivarono .. rimasero a bocca aperta nel vedere i due edifici magnificamente illuminati. Ma non si accorsero che erano quasi tutte luci non elettriche. I soffiatori di vetro di Edison, oberati di lavoro, erano riusciti a preparare soltanto trentacinque bulbi, e gran parte dell’illuminazione era dunque fornita da lampade ad olio sapientemente distribuite.”

Quanto basta a invogliarmi ad una immediata rilettura, e a pregustare cinquecento pagine di rinnovato divertimento.

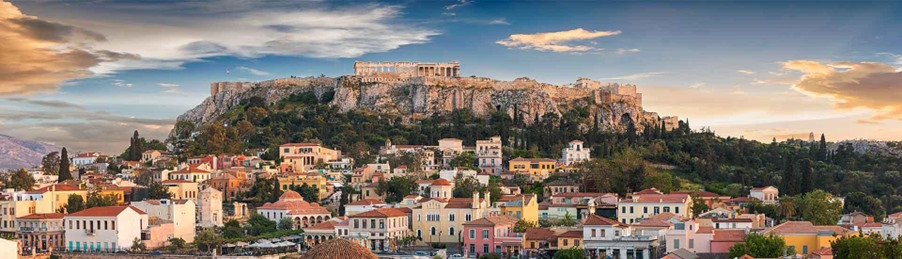

Di padre armeno, di madre greca, Markaris è nato nel 1937 a Costantinopoli – pardon, Istanbul. Nascere armeno-greco in casa dei turchi non dev’essere stata la migliore delle opzioni. Considerato un apolide fino alla caduta del regime dei Colonnelli, era riuscito a rientrare in Grecia solo nel 1964 ed è diventato un cittadino greco dieci anni dopo. Questo suo Baedeker è basato sulla descrizione di tutto il tragitto dell’Ilektrikò, trenino elettrico appunto, una sorta di metropolitana che viaggia prevalentemente in superficie, inaugurato nel 1869 e poi successivamente ampliato con nuove tratte, che dal porto del Pireo raggiunge a nord Kifisià, il quartiere più ricco di Atene, in ventiquattro fermate. Markaris si sofferma sui quartieri più interessanti, quelli dove è rimasta qualche traccia del passato, che spesso sono i quartieri degli immigrati, quegli stessi greci che nel 1922 furono cacciati dalla Turchia e mal accettati ad Atene. Costoro avevano ben presente il significato di possedere una casa, e infatti le successive generazioni hanno tenuto in piedi più o meno decorosamente le vecchie dimore costruite nella capitale con la prima immigrazione, mentre i greci, gli Elleni, hanno accettato la politica della permuta, e hanno rovinato l’immagine della città. La permuta, sostenuta dal governo di allora, guidato per molti anni dopo il 1974 dal PASOK, consisteva in questo: chi aveva una villetta con un pezzettino di cortile o giardino li permutava con uno o due appartamenti nei palazzoni tutti uguali che gli speculatori stavano edificando in quella zona, e dava il suo contributo ad imbruttire le vie e i viali di interi quartieri. Naturalmente la qualità di quei condomini era modesta, e oggi sono fatiscenti oppure sono già stati abbattuti e sostituiti da edifici moderni, perlomeno più funzionali.

Di padre armeno, di madre greca, Markaris è nato nel 1937 a Costantinopoli – pardon, Istanbul. Nascere armeno-greco in casa dei turchi non dev’essere stata la migliore delle opzioni. Considerato un apolide fino alla caduta del regime dei Colonnelli, era riuscito a rientrare in Grecia solo nel 1964 ed è diventato un cittadino greco dieci anni dopo. Questo suo Baedeker è basato sulla descrizione di tutto il tragitto dell’Ilektrikò, trenino elettrico appunto, una sorta di metropolitana che viaggia prevalentemente in superficie, inaugurato nel 1869 e poi successivamente ampliato con nuove tratte, che dal porto del Pireo raggiunge a nord Kifisià, il quartiere più ricco di Atene, in ventiquattro fermate. Markaris si sofferma sui quartieri più interessanti, quelli dove è rimasta qualche traccia del passato, che spesso sono i quartieri degli immigrati, quegli stessi greci che nel 1922 furono cacciati dalla Turchia e mal accettati ad Atene. Costoro avevano ben presente il significato di possedere una casa, e infatti le successive generazioni hanno tenuto in piedi più o meno decorosamente le vecchie dimore costruite nella capitale con la prima immigrazione, mentre i greci, gli Elleni, hanno accettato la politica della permuta, e hanno rovinato l’immagine della città. La permuta, sostenuta dal governo di allora, guidato per molti anni dopo il 1974 dal PASOK, consisteva in questo: chi aveva una villetta con un pezzettino di cortile o giardino li permutava con uno o due appartamenti nei palazzoni tutti uguali che gli speculatori stavano edificando in quella zona, e dava il suo contributo ad imbruttire le vie e i viali di interi quartieri. Naturalmente la qualità di quei condomini era modesta, e oggi sono fatiscenti oppure sono già stati abbattuti e sostituiti da edifici moderni, perlomeno più funzionali.

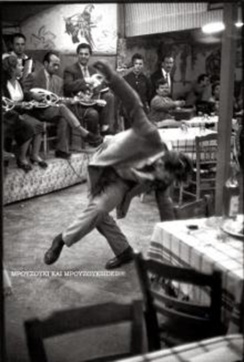

Vinicio Capossela, che ha pubblicato nel 2012 un album dedicato a questo genere, ha detto “Il rebetiko mi è sempre piaciuto perché fa male, perché è una musica che non ti vuole rendere migliore, ma solo te stesso. Ha una carica eversiva, si ribella a tutto quello che finisce per occultarci a noi stessi”. Una musica che andava presa sul serio. Per esempio, a volte si alzava un ballerino, che chiedeva di ballare uno zeibekìko: quello era un ballo solitario, nessuno poteva parteciparvi, perché era un mezzo per esprimere il proprio dolore, la sofferenza o la nostalgia. Ai tempi del regime, due poliziotti, per offendere un ballerino che era un simpatizzante di sinistra tenuto sotto controllo, ed era sceso sulla pista da solo, si misero a ballare al suo fianco e lo schernirono. Il giorno dopo erano entrambi morti.

Vinicio Capossela, che ha pubblicato nel 2012 un album dedicato a questo genere, ha detto “Il rebetiko mi è sempre piaciuto perché fa male, perché è una musica che non ti vuole rendere migliore, ma solo te stesso. Ha una carica eversiva, si ribella a tutto quello che finisce per occultarci a noi stessi”. Una musica che andava presa sul serio. Per esempio, a volte si alzava un ballerino, che chiedeva di ballare uno zeibekìko: quello era un ballo solitario, nessuno poteva parteciparvi, perché era un mezzo per esprimere il proprio dolore, la sofferenza o la nostalgia. Ai tempi del regime, due poliziotti, per offendere un ballerino che era un simpatizzante di sinistra tenuto sotto controllo, ed era sceso sulla pista da solo, si misero a ballare al suo fianco e lo schernirono. Il giorno dopo erano entrambi morti.

Salgo al mio alberghetto (salgo è la parola giusta, odòs Emmanouil Benaki è una mulattiera in salita) sotto il Licabetto, poso gli acquisti e vado a piedi in un attimo al parco Lofos Strefi, dove in una taverna sotto gli alberi mi gusto birra e agnello alla griglia, euro 13,50. Il giorno dopo torno al Museo Benaki, forse il migliore ad Atene: c’è la mostra fotografica di Joan Eyre Monsell, lady Leigh Fermor, e compro il suo libro, perché mi rendo conto che la Musa era anche una brava fotografa.

Salgo al mio alberghetto (salgo è la parola giusta, odòs Emmanouil Benaki è una mulattiera in salita) sotto il Licabetto, poso gli acquisti e vado a piedi in un attimo al parco Lofos Strefi, dove in una taverna sotto gli alberi mi gusto birra e agnello alla griglia, euro 13,50. Il giorno dopo torno al Museo Benaki, forse il migliore ad Atene: c’è la mostra fotografica di Joan Eyre Monsell, lady Leigh Fermor, e compro il suo libro, perché mi rendo conto che la Musa era anche una brava fotografa.

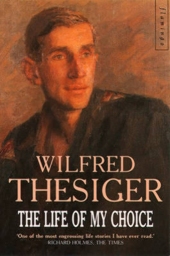

Ciao Paolo, ti scrivo anzitutto per ringraziarti di avermi procurato il bellissimo documentario su Vincent Munier e sulla sua caccia alle immagini del “Leopardo delle Nevi” (così si chiama, ma i francesi, vai a sapere perché, lo chiamano la Panthère des Neiges. Qui ci vorrebbe un consulto con un etologo di lingua francese, che sappia di cosa parliamo e che ci spieghi perché quello che noi – e Peter Matthiessen – chiamiamo leopardo, per loro è panthère). Grazie inoltre per avermi restituito l’autobiografia di Thesiger, che mi è sembrata si interessante come si dice, ma anche complessa come la vita che lui ha vissuto. Io, comunissimo mortale, ne ho letto solo una parte: le straordinarie esperienze raccontate ne La vita a modo mio mi hanno lasciato basito, ma anche intimorito dall’infi nità di luoghi e di persone a noi perfettamente sconosciuti, mai sentiti prima. Non che non sia abituato a leggere storie in paesi fuori dall’ordinario, anzi, sono la mia passione, ma Thesiger, che già mi aveva deliziato con Sabbie Arabe (Arab Sands) e con il meraviglioso Quando gli arabi vivevano sull’acqua (The Marsh Arab), in questa sua biografia mi fa smarrire in un universo troppo ignoto, soprattutto per la parte che si svolge in Eritrea, Abissinia, Dancalia, etc. E poi, diciamolo, è grande anche nei suoi difetti, primo fra tutti la caccia grossa. Certo, erano altri tempi, ma leggere di stragi di animali oggi rari o quasi estinti mi lascia sbigottito, benché io non abbia mai fatto nulla per proteggerli, se non dedicare loro un amorevole pensiero, e coltivi un’innata repulsione verso le armi. Insomma, mi si perdoni ma non riesco a leggere questa biografia mettendomi nei panni dell’autore.

Ciao Paolo, ti scrivo anzitutto per ringraziarti di avermi procurato il bellissimo documentario su Vincent Munier e sulla sua caccia alle immagini del “Leopardo delle Nevi” (così si chiama, ma i francesi, vai a sapere perché, lo chiamano la Panthère des Neiges. Qui ci vorrebbe un consulto con un etologo di lingua francese, che sappia di cosa parliamo e che ci spieghi perché quello che noi – e Peter Matthiessen – chiamiamo leopardo, per loro è panthère). Grazie inoltre per avermi restituito l’autobiografia di Thesiger, che mi è sembrata si interessante come si dice, ma anche complessa come la vita che lui ha vissuto. Io, comunissimo mortale, ne ho letto solo una parte: le straordinarie esperienze raccontate ne La vita a modo mio mi hanno lasciato basito, ma anche intimorito dall’infi nità di luoghi e di persone a noi perfettamente sconosciuti, mai sentiti prima. Non che non sia abituato a leggere storie in paesi fuori dall’ordinario, anzi, sono la mia passione, ma Thesiger, che già mi aveva deliziato con Sabbie Arabe (Arab Sands) e con il meraviglioso Quando gli arabi vivevano sull’acqua (The Marsh Arab), in questa sua biografia mi fa smarrire in un universo troppo ignoto, soprattutto per la parte che si svolge in Eritrea, Abissinia, Dancalia, etc. E poi, diciamolo, è grande anche nei suoi difetti, primo fra tutti la caccia grossa. Certo, erano altri tempi, ma leggere di stragi di animali oggi rari o quasi estinti mi lascia sbigottito, benché io non abbia mai fatto nulla per proteggerli, se non dedicare loro un amorevole pensiero, e coltivi un’innata repulsione verso le armi. Insomma, mi si perdoni ma non riesco a leggere questa biografia mettendomi nei panni dell’autore. Poi, curioso di leggere questo nuovo autore di romanzi gialli, che tu avevi già divorato, mi sono approcciato alla Trilogia di Adamsberg (la prima trilogia), 8 o 900 pagine, non ricordo, tre storie, di un tale Fred Vargas. Ho letto questi tre romanzi. Mi sono piaciuti? non mi sono piaciuti? non ho una risposta sicura, e anche tu che li avevi già divorati non mi hai dato una risposta convinta. Certo però mi hanno incuriosito, e tornato in patria ho trovato (anche questo usato) la seconda Trilogia di Adamsberg. Comprata al volo, mille pagine. Il primo racconto mi ha entusiasmato, lo ammetto, uno dei più bei polizieschi o noir o come cavolo si definiscono questi racconti, quasi 400 pagine, titolo Sotto i venti di Nettuno.

Poi, curioso di leggere questo nuovo autore di romanzi gialli, che tu avevi già divorato, mi sono approcciato alla Trilogia di Adamsberg (la prima trilogia), 8 o 900 pagine, non ricordo, tre storie, di un tale Fred Vargas. Ho letto questi tre romanzi. Mi sono piaciuti? non mi sono piaciuti? non ho una risposta sicura, e anche tu che li avevi già divorati non mi hai dato una risposta convinta. Certo però mi hanno incuriosito, e tornato in patria ho trovato (anche questo usato) la seconda Trilogia di Adamsberg. Comprata al volo, mille pagine. Il primo racconto mi ha entusiasmato, lo ammetto, uno dei più bei polizieschi o noir o come cavolo si definiscono questi racconti, quasi 400 pagine, titolo Sotto i venti di Nettuno.

Intanto i libri, a partire da quello di Tesson e dalla sua titolazione. In effetti quella francese è la titolazione più fedele al nome scientifico del leopardo, che è Panthera uncia. Ma sul piano pratico, dato che il genere panthera comprende tutti i più grandi felini, dal leone alla tigre, al leopardo, al giaguaro, si prestano molto meglio all’identificazione spicciola i nomi comuni affibbiati alle varie specie. Tant’è che in inglese, in tedesco, in spagnolo, sempre leopard o leopardo rimane. Ora, uno penserebbe che i francesi, che vantano un grande naturalista come Buffon, abbiano mantenuto la terminologia scientifica (sia pure parziale, perché ad esempio quella completa del leopardo delle nevi è appunto Panthera uncia, e gli è stato riconosciuto lo status di panthera solo da poco: prima era uncia e basta) per puro spirito di esattezza, ma non è così. Sai benissimo che appena possono i nostri cugini rivendicano una totale autonomia culturale, rifuggono dalla globalizzazione linguistica e chiamano ad esempio ordinateur quello che in tutto il resto del mondo si chiama computer. Nel nostro caso tecnicamente hanno ragione, ma rischiano di creare confusione sul piano comunicativo, perché panthera definisce solo il genere, e non identifica la specie. Voglio dire che di primo acchito panthère des neiges potrebbe essere tradotto anche con leone delle nevi, tigre delle nevi, ecc. Allora, queste sottigliezze linguistiche possono sembrare assolutamente irrilevanti e pedantesche, ma a mio giudizio un loro rilievo lo hanno, e non solo per pignoli rompiballe come siamo tu ed io: l’imprecisione linguistica moltiplica in maniera esponenziale la confusione mentale già esistente: si parte dalle pantere e si arriva inevitabilmente a Babele.

Intanto i libri, a partire da quello di Tesson e dalla sua titolazione. In effetti quella francese è la titolazione più fedele al nome scientifico del leopardo, che è Panthera uncia. Ma sul piano pratico, dato che il genere panthera comprende tutti i più grandi felini, dal leone alla tigre, al leopardo, al giaguaro, si prestano molto meglio all’identificazione spicciola i nomi comuni affibbiati alle varie specie. Tant’è che in inglese, in tedesco, in spagnolo, sempre leopard o leopardo rimane. Ora, uno penserebbe che i francesi, che vantano un grande naturalista come Buffon, abbiano mantenuto la terminologia scientifica (sia pure parziale, perché ad esempio quella completa del leopardo delle nevi è appunto Panthera uncia, e gli è stato riconosciuto lo status di panthera solo da poco: prima era uncia e basta) per puro spirito di esattezza, ma non è così. Sai benissimo che appena possono i nostri cugini rivendicano una totale autonomia culturale, rifuggono dalla globalizzazione linguistica e chiamano ad esempio ordinateur quello che in tutto il resto del mondo si chiama computer. Nel nostro caso tecnicamente hanno ragione, ma rischiano di creare confusione sul piano comunicativo, perché panthera definisce solo il genere, e non identifica la specie. Voglio dire che di primo acchito panthère des neiges potrebbe essere tradotto anche con leone delle nevi, tigre delle nevi, ecc. Allora, queste sottigliezze linguistiche possono sembrare assolutamente irrilevanti e pedantesche, ma a mio giudizio un loro rilievo lo hanno, e non solo per pignoli rompiballe come siamo tu ed io: l’imprecisione linguistica moltiplica in maniera esponenziale la confusione mentale già esistente: si parte dalle pantere e si arriva inevitabilmente a Babele. Quanto a Thesiger, in effetti anch’io sono stato frastornato dal suo continuo andirivieni da un luogo e da un popolo all’altro. E sono rimasto interdetto davanti alla freddezza con cui ad esempio scrive, a chiusura di un capitolo, “Dopo cena sono uscito e ho ucciso un leone”. Va bene l’understatement inglese, e qui senz’altro Thesiger ci gioca, ma povera bestia, almeno gratifica la sua morte di un minimo di pathos. Per converso, lo stile british, asciutto, spocchioso, determinato fino al limite della cocciutaggine (oggi si direbbe “politicamente scorretto”), in realtà mi piace. Guarda con quale supponenza tratta gli italiani, e che ammirazione tributa invece ai dancali, agli etiopi, alle tribù più feroci dell’Abissinia. Potrà dare fastidio, ma non concede nulla alle “convenienze” o alle aspettative del lettore. C’è coerenza assoluta nel suo atteggiamento: il che non significa non cambiare mai idea, e quindi scadere nell’imbecillità, perché ad esempio nei confronti di alcuni popoli, o di alcuni personaggi, Thesiger la cambia eccome: ma le esperienze, le conoscenze o le constatazioni nuove le rubrica sempre con lo stesso stile. Per questo la ritengo una buona autobiografia: se c’è dell’autocelebrazione, e c’è senza dubbio, viene fatta scorrere tra le righe. In superficie c’è una narrazione secca, da viaggiatore medioevale.

Quanto a Thesiger, in effetti anch’io sono stato frastornato dal suo continuo andirivieni da un luogo e da un popolo all’altro. E sono rimasto interdetto davanti alla freddezza con cui ad esempio scrive, a chiusura di un capitolo, “Dopo cena sono uscito e ho ucciso un leone”. Va bene l’understatement inglese, e qui senz’altro Thesiger ci gioca, ma povera bestia, almeno gratifica la sua morte di un minimo di pathos. Per converso, lo stile british, asciutto, spocchioso, determinato fino al limite della cocciutaggine (oggi si direbbe “politicamente scorretto”), in realtà mi piace. Guarda con quale supponenza tratta gli italiani, e che ammirazione tributa invece ai dancali, agli etiopi, alle tribù più feroci dell’Abissinia. Potrà dare fastidio, ma non concede nulla alle “convenienze” o alle aspettative del lettore. C’è coerenza assoluta nel suo atteggiamento: il che non significa non cambiare mai idea, e quindi scadere nell’imbecillità, perché ad esempio nei confronti di alcuni popoli, o di alcuni personaggi, Thesiger la cambia eccome: ma le esperienze, le conoscenze o le constatazioni nuove le rubrica sempre con lo stesso stile. Per questo la ritengo una buona autobiografia: se c’è dell’autocelebrazione, e c’è senza dubbio, viene fatta scorrere tra le righe. In superficie c’è una narrazione secca, da viaggiatore medioevale.

FOTO COPERTINA: Passaggi a Oriente, di Fitzroy Maclean, Neri Pozza nella collana “Il Cammello Battriano”. Prima pubblicazione inglese: 1949; prima stampa italiana 2002.

FOTO COPERTINA: Passaggi a Oriente, di Fitzroy Maclean, Neri Pozza nella collana “Il Cammello Battriano”. Prima pubblicazione inglese: 1949; prima stampa italiana 2002.

Ma qui comincia un’altra storia. Ad Atene, nel 2007, le edizioni Kazantzakis pubblicano il testo definitivo in greco, con il titolo abbreviato, Zorba il greco, utilizzato sia per il film che nel mercato internazionale. Qualche anno dopo viene incaricato della traduzione in italiano il grecista Nicola Crocetti, nato a Patrasso nel 1940 da padre italiano e madre greca, residente a Milano da tantissimi anni, fondatore della Crocetti Editore, che tanti importanti libri di ispirazione balcanica (e non) ha pubblicato.

Ma qui comincia un’altra storia. Ad Atene, nel 2007, le edizioni Kazantzakis pubblicano il testo definitivo in greco, con il titolo abbreviato, Zorba il greco, utilizzato sia per il film che nel mercato internazionale. Qualche anno dopo viene incaricato della traduzione in italiano il grecista Nicola Crocetti, nato a Patrasso nel 1940 da padre italiano e madre greca, residente a Milano da tantissimi anni, fondatore della Crocetti Editore, che tanti importanti libri di ispirazione balcanica (e non) ha pubblicato. Questo era dunque Alexis Zorbas. No, non posso dire di aver letto un nuovo libro, ma, pur conoscendo il finale, ho letto con estrema lentezza le ultime pagine.

Questo era dunque Alexis Zorbas. No, non posso dire di aver letto un nuovo libro, ma, pur conoscendo il finale, ho letto con estrema lentezza le ultime pagine.

Ho una sua bellissima guida su Creta in inglese che consulto quando vado nell’isola e una sull’Irlanda (l’ho trovata in italiano). Nel 2009, per ragioni che sfuggono alla mia comprensione, dati i tempi biblici di traduzione dei libri inglesi in italiano, è uscito Lo Scalino d’Oro. Viaggio a piedi nel cuore di Creta, grazie alla EDT (siano benedetti da qualunque Dio di loro gradimento per la rapidità nel tradurre e presentare il libro).

Ho una sua bellissima guida su Creta in inglese che consulto quando vado nell’isola e una sull’Irlanda (l’ho trovata in italiano). Nel 2009, per ragioni che sfuggono alla mia comprensione, dati i tempi biblici di traduzione dei libri inglesi in italiano, è uscito Lo Scalino d’Oro. Viaggio a piedi nel cuore di Creta, grazie alla EDT (siano benedetti da qualunque Dio di loro gradimento per la rapidità nel tradurre e presentare il libro).

Ma tornando al Rapporto a Kazantzakis, nella bibliografia noto che il libro di Somerville è citato come tutti gli altri, ma solo nella versione in inglese del 2007. Mi permetto allora di scrivere all’autore, che cura un sito dedicato ai cammini e organizza viaggi a pagamento con accompagnatore per escursioni a piedi in molte località italiane ed estere, facendogli notare che il libro di Somerville è disponibile dal 2009 anche in italiano, e che avendo l’inglese fatto per primo questo cammino sarebbe giusto riportare nel sito anche questa informazione.

Ma tornando al Rapporto a Kazantzakis, nella bibliografia noto che il libro di Somerville è citato come tutti gli altri, ma solo nella versione in inglese del 2007. Mi permetto allora di scrivere all’autore, che cura un sito dedicato ai cammini e organizza viaggi a pagamento con accompagnatore per escursioni a piedi in molte località italiane ed estere, facendogli notare che il libro di Somerville è disponibile dal 2009 anche in italiano, e che avendo l’inglese fatto per primo questo cammino sarebbe giusto riportare nel sito anche questa informazione.