Due letture recenti mi riportano ad un argomento che ho già trattato in più occasioni (cfr. soprattutto La discesa dal monte analogo). Temo però di averlo fatto piuttosto confusamente, e provo allora ad affrontarlo per l’ennesima volta cercando di essere più chiaro (e di chiarire le idee in primo luogo a me stesso).

Gli scritti che mi hanno offerto lo spunto sono molto diversi. Il primo è un “manifesto” redatto in stile futurista, comparso sulla rivista on line “L’indiscreto” il 14 settembre col titolo “Incivilizzazione”. Anche il secondo si presenta come “Manifesto del grande risveglio”, ma il titolo ufficiale è “Contro il grande reset” e ha la struttura di un vero e proprio pamphlet. Il terzo è un saggio pubblicato a inizio anno da Aldo Schiavone, intitolato “L’Occidente e la nascita di una civiltà planetaria”, che ho letto solo pochi giorni fa.

L’idea di un intervento era già nata in realtà dopo la lettura del primo, ma avevo in mente solo una ironica demolizione; l’incontro con Dugin e il libro di Schiavone mi hanno invece convinto a tentare un approfondimento più serio. Spero non riesca soltanto più pesante.

I tre testi viaggiano a livelli assolutamente diseguali, per valore e per profondità nella trattazione, e un raffronto alla pari non avrebbe alcun senso: ma tutti e tre si prestano altrettanto bene al mio scopo, perché consentono di mettere a fuoco poli diversi, addirittura opposti, dell’atteggiamento nei confronti della civilizzazione “occidentale”, della razionalità e, implicitamente, del futuro della nostra specie. Cerco quindi di trattarli come “documenti”, testimonianze significative di come una stessa atmosfera possa essere interpretata con disposizioni antitetiche.

***

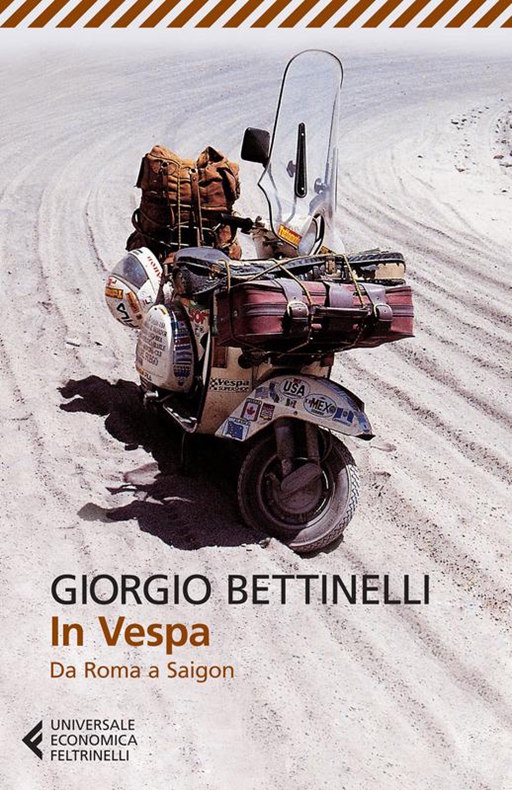

Incivilization: The Dark Mountain Manifesto è uno scritto relativamente breve pubblicato nel 2009 da Paul Kingsnorth e Dougald Hine, per annunciare l’inaugurazione del The Dark Mountain Project. I due militano nella galassia tanto diffusa quanto confusa degli eco-integralisti d’oltreoceano. Nel testo fanno riferimento costante, come ispiratore e nume tutelare del progetto, al poeta Robinson Jeffers, popolare negli anni ‘20 e ‘30 nella cerchia dei bohemiens e dei letterati che affollavano le coste californiane (era un amico di George Sterling e di Edgar Lee Masters, e per un certo periodo ha frequentato anche D.H. Lawrence), ma quasi sconosciuto al di fuori di quel giro (malgrado una sua foto sia stata pubblicata sulla copertina della rivista Time, cosa piuttosto rara per un poeta, e il suo profilo compaia su un francobollo del servizio postale). Conviene partire direttamente da lui.

Jeffers era un personaggio singolare, capace di costruire con le proprie mani una casa con tanto di torre tutta in pietra (“Cercate le fondamenta di granito levigato dal mare,/ le mie dita conobbero l’arte/di sposare pietra a pietra, troverete alcuni resti”), quella che compare nella immagine di apertura, e di vivere poi in essa un’esistenza appartata e austera, ma anche attento ad alimentare il mito che attorno a questa casa e a questa esistenza si andava creando. Ha esercitato senza dubbio una grande influenza sugli scrittori ambientalisti della generazione successiva, come Edward Abbey e Gary Snyder, ma anche Bukowski, cui dell’ambiente non importava un fico, lo idolatrava. (“Mi ha influenzato moltissimo, adoravo la sua selvatica ruvidezza nel verso… Jeffers è il mio dio… non sopportava gli uomini, pensava che la vita umana fosse terribile, come potrei non adorarlo?”) Negli anni settanta-ottanta è stato poi ripescato dalla cultura new-age, continuando però ad essere un autore di nicchia: e per quello che conosco della sua opera mi pare destinato a rimanere tale. Al momento le uniche sue raccolte poetiche tradotte in italiano sono “La bipenne e altre poesie” (1969) e “Cawdor” (1977: è in realtà un vero e proprio poema “epico”), e non hanno suscitato particolari entusiasmi.

Al di là delle eccentricità e dei meriti, però, ciò che davvero qui importa di Jeffres è l’appartenenza ad una tradizione “nobile” della cultura statunitense, che vede tra gli antesignani ottocenteschi personaggi come Thoreau, Muir e soprattutto Ralph Waldo Emerson e i “trascendentalisti”, e che predica un rapporto completamente diverso con la natura, empatico anziché antagonistico. Alle spalle di questi proto-ecologisti c’era un sentire religioso profondo, lontano da quell’ipocrita dogmaticità ecclesiale alla quale gli uomini del nuovo mondo avevano voluto sottrarsi: davanti a loro c’era una natura ancora incontaminata, spazi immensi e solitari nei quali il rapporto col trascendente si imponeva immediato e che andavano salvaguardati dalla colonizzazione distruttiva delle attività umane. Sulla spinta di questa tradizione sono nati infatti i primi grandi santuari naturalistici, come Yellowstone o Yosemite.

Jeffers ne ha ereditato entrambi i presupposti di base, ma è poi andato oltre. Ha predicato una sorta di panteismo che mescola la scienza e il culto mistico della bellezza della natura, nella “convinzione che l’umanità sia troppo egocentrica e troppo indifferente alla sorprendente bellezza delle cose”: e ha coniato per il suo atteggiamento la definizione di “inumanesimo”. Lo definiva esplicitamente come “…uno spostamento dell’enfasi e del significato dall’uomo al ‘non uomo’; il rifiuto del solipsismo umano e il riconoscimento della magnificenza transumana…”.

Per dare voce a questo atteggiamento la sua poesia si compiace di immagini brutali, indulge alla descrizione della violenza (stiamo parlando di un secolo fa: oggi gli stomaci dei lettori sono abituati a digerire ben altro), insiste su un atteggiamento misantropico e su un pessimismo esasperato e addirittura auspica un suicidio liberatorio (per la natura) dell’umanità. E a questo si è voluta attribuire la sua limitata fortuna critica e di pubblico.

In realtà credo che la ragione sia un’altra. L’ambizione di Jeffers era di ridare alla poesia un respiro epico, sul modello del “Paradiso perduto” di Milton, e per farlo era necessario usare una franchezza aspra, creare emozioni ma anche accompagnare con la suggestione di immagini forti il pensiero: “La poesia racchiude ed esprime il tutto, come la prosa non potrà mai. Il suo compito è contenere un mondo intero, all’istante, fisico e sensuale, dell’intelletto e dello spirito… La scienza tende a scomporre le cose per scoprirle; seziona, analizza. La poesia invece mette le cose insieme, facendo scoperte ugualmente valide e allo stesso tempo creando.” La sua era evidentemente una cifra poetica controcorrente, in un’epoca nella quale i suoi contemporanei (da Eliot a Pound agli ermetici italiani) adottavano un linguaggio elitario e infarcito di difficoltà; e quella poetica Jeffers l’ha perseguita con coerenza e in sprezzante solitudine lungo tutta la sua carriera, infischiandosene delle mode e delle correnti, e anzi, bollando l’uso escludente della parola come puro manierismo.

Jeffers leggeva effettivamente la storia dell’umanità tutta in negativo. Era attratto dalla scienza, ma giudicava devastanti i suoi risvolti pratici, la tecnologia sfuggita al controllo. Disprezzava la politica, ma non esitava a prendere posizioni radicali e impopolari (come quella del pacifismo isolazionista all’epoca della seconda guerra mondiale). Questo modo di sentire non era comunque a suo parere né misantropico né pessimista. Piuttosto consentiva “un ragionevole distacco come regola di condotta, invece di amore, odio e invidia … offre magnificenza all’istinto religioso”.

La verità è che Jeffers non nega la violenza né la esalta: la analizza come un dato di fatto, come la caratteristica fondamentale del vivere. Lo fa da un punto di vista “materialistico”, che contrappone a quello “umanistico”. “L’umanesimo ci insegna meglio perché soffriamo, ma il materialismo ci insegna a soffrire”. Scrive: “L’universo esterno divino non è in pace con se stesso, ma pieno di tensioni e violenti conflitti. Il mondo fisico è governato da opposte tensioni. Il mondo delle cose viventi è formato da una lotta continua e da desideri irriconciliabili. Il dolore è una parte essenziale della vita”. Per “materialismo” intende quindi la coscienza darwiniana della lotta di tutti contro tutti per la sopravvivenza.

In sostanza. Per Jeffers il dolore non è stato introdotto in una preesistente serena armonia del cosmo dalla trasgressione umana: quella che è stata introdotta è invece la percezione come dolore di un conflitto che è di per sé intrinseco alla natura. Questa percezione l’uomo non l’accetta, e cerca di liberarsene modificando l’ordine delle cose, abusando quindi dell’ambiente e degradandolo. E non si limita a trasformare la terra, ma la distrugge, condannando la sua stessa specie all’estinzione. In questo senso l’uomo è il peggiore di tutti gli animali, il più dannoso e il più scriteriato. La sua è un’intelligenza malata: attraverso la presunzione razionalistica e le sue ricadute tecnologiche si stacca sempre più dalla natura, e nel contempo però non può non riconoscere la sublime bellezza di quest’ultima, nella quale intravvede l’opera di Dio; ma, ed è questo il paradosso, anziché riconciliarsi con essa è ulteriormente spinto, proprio dalla straziante coscienza di quanto sta perdendo, alla crudeltà e all’autodistruzione. Ciò vale tanto più per i popoli presso i quali il processo di “civilizzazione” è più avanzato, ovvero per la civiltà occidentale, che è avviata ad un palese declino, travolta dall’egoismo, dalle guerre, dalla mercificazione.

E così, solo una volta scomparso l’uomo l’armonia cosmica si ricomporrà, in un’altra forma, ma non ad un livello inferiore. Nel farci capire ed accettare tutto questo la poesia ha un ruolo determinante, e al poeta va tributato un religioso rispetto (che il poeta deve guadagnarsi resistendo alle tentazioni del successo e della fama: “Se Iddio ha avuto la bontà di darvi un poeta/ Ascoltatelo. Ma per l’amor di Dio lasciatelo in pace finché è vivo; niente feste o premi/ Che l’uccidono. Un poeta è colui che sa ascoltare/ La natura e il proprio cuore; e se il frastuono del mondo lo circonda, se è forte saprà sbarazzarsi dei nemici./ Ma degli amici no”.

La coerenza di Jeffers non è forse stata così totale come le sue stesse parole chiederebbero, altrimenti non saremmo qui a parlarne: il mio problema con lui non è però questo, non ho il diritto di essere così integralista. Il problema sta nel fatto che la sua poesia, pure così chiara e diretta, lascia comunque spazio sia a interpretazioni forzate (il Bukowski di cui sopra) sia ad una degustazione puramente “estetica”, per amanti dei sapori forti. Chiama insomma ad essere testimoni passivi del naufragio, o addirittura a compiacersi della violenza delle onde. E non sono del tutto sicuro che nel profondo Jeffers la pensasse davvero così: probabilmente delle onde aveva anche paura.

Una curiosità: Jeffers è quasi omonimo di un altro letterato ambientalista, appartenente però alla tradizione inglese, Richard Jefferies, grande camminatore, naturalista ed esploratore delle campagne britanniche, nonché autore di un romanzo post-apocalittico, “Dove un tempo era Londra” (1885. cfr. il mio Pensare con i piedi). Quest’ultimo immagina che dopo una improvvisa catastrofe, della quale non viene precisata la natura, il paesaggio inglese venga riconquistato dalle foreste, che si mangiano tanto la campagna quanto le strade e le città, e Londra sia ridotta ad una palude venefica. Non so se Jeffrers l’abbia mai letto, non mi risulta che lo abbia citato, ma credo che questa prospettiva gli sarebbe piaciuta.

Mi sono soffermato a lungo su Jeffers perché gli estensori del manifesto del Dark Mountain Project non si sono sforzati molto: hanno ripreso pari pari la sua visione, aggiornandola alle attuali emergenze ambientali, economiche e politiche. In effetti avevano solo l’imbarazzo della scelta. Cerco comunque di riassumere il loro testo attraverso i passi più significativi.

Il Manifesto parte appunto dalla presa d’atto delle radicali trasformazioni in corso:

“Tutt’intorno a noi avvengono cambiamenti che suggeriscono come il no stro modo di vivere stia già passando alla storia. Stiamo cadendo. Viviamo in un’epoca nella quale i limiti cui siamo abituati stanno scomparendo, e le nostre fondamenta ci vengono strappate da sotto i piedi. Dopo un quarto di secolo di noncuranza, durante il quale siamo stati spinti a credere che la bolla non sarebbe mai esplosa, i valori mai crollati, ecco la fine della storia … La Hybris ha ora la sua Nemesi. […] Una storia a noi familiare si sta concludendo. È la storia dell’impero che crolla dall’interno. È la storia di un popolo che ha creduto, per molto tempo, che le proprie azioni non avrebbero avuto conseguenze. È la storia di come quel popolo dovrà fare i conti con la fine del proprio mito. È la nostra storia.

Mentre scriviamo queste righe, nessuno può dire con certezza quando finirà lo sfaldarsi del tessuto finanziario e commerciale della nostra economia. Nel frattempo, fuori dalle metropoli, lo sfruttamento industriale incontrollato sgretola le basi materiali della vita di moltissime parti del mondo, e grava sul sistema ecologico che la sostiene.”

Vengono poi messi in discussione i plinti di fondazione della civiltà:

“La civiltà umana è una costruzione particolarmente fragile. È costruita su poco più che una semplice convinzione: la certezza che i propri valori siano quelli giusti; la fede nel suo sistema di leggi e ordine; la fede nella sua valuta; ma al di sopra di tutto, probabilmente, la fede nel suo futuro.”

Queste convinzioni sono state riassunte e rielaborate, soprattutto nel mondo occidentale, in una narrazione mitologica che ha come protagonista il progresso. La storia di questa mitologizzazione passa attraverso successive declinazioni dell’utopia razional-capitalistica:

“Sulle radici della cristianità occidentale, l’Illuminismo all’apice del suo ottimismo ha innestato una visione del paradiso terrestre, cui le gesta umane, guidate da calcolo razionale, potranno condurci. Grazie a questa guida, ogni generazione vivrà una vita migliore di quella che l’ha preceduta. La storia diventa un ascensore, e l’unica via possibile è verso l’alto. All’ultimo piano c’è la perfezione umana: è fondamentale che questa rimanga fuori portata quel tanto che basta al fine di sostenere l’illusione del moto.”

La storia recente, invece, ha dato un duro colpo a questo meccanismo.

“Il progresso ha, in molti modi, fallito nel suo tentativo di produrre benessere. Le generazioni di oggi sono evidentemente meno soddisfatte, e di conseguenza meno ottimistiche, di quelle che le hanno precedute. Lavorano di più, con meno garanzie, e hanno meno possibilità di lasciarsi alle spalle il contesto sociale nelle quali sono nate. Hanno paura del crimine, del collasso della società, dello sviluppo incontrollato e della catastrofe climatica. Non credono che il futuro sarà migliore del passato.”

E allora? Allora “è tempo di cercare nuovi percorsi e nuove storie, che ci conducano attraverso la fine del mondo per come lo conosciamo, fuori da esso. Pensiamo che mettendo in discussione le fondamenta della civilizzazione, il mito della centralità umana, il nostro immaginario isolamento, possiamo trovare i principi di questi percorsi.

Questo è il Dark Mountain Project. Inizia qui.”

Uno si aspetterebbe a questo punto lo spiegone che illustra le virtù della nuova società darkiana e indica le vie per instaurarla. Ma rimane deluso. La caduta di tono è repentina e ridimensiona drasticamente le aspettative.

“Dove finirà? Nessuno lo sa. Dove condurrà? Non ne siamo certi. La sua prima incarnazione, avviata assieme a questo manifesto, è un sito web, che indica la strada per i campi. Conterrà riflessioni, scarabocchi, schizzi, idee; lavorerà sull’Incivilizzazione, e inviterà, chiunque verrà, ad unirsi alla discussione.

Gli estensori del manifesto sembrano aver esaurito le forze e le idee nell’anamnesi: per la terapia tagliano corto e si affidano agli otto principi fondamentali dell’“incivilizzazione”.

- Viviamo in un tempo di disfacimento sociale, economico ed ecologico. Attorno a noi si affollano le avvisaglie che il nostro intero modo di vivere sta già passando alla storia. Affronteremo con franchezza questa verità e impareremo a conviverci.

- Rifiutiamo la fede nell’idea che le crisi convergenti dei nostri tempi possano essere ridotte a un insieme di ‘problemi’ bisognosi di ‘soluzioni’ tecnologiche o politiche.

- Crediamo che le radici di queste crisi si trovino nelle storie che ci siamo raccontati. Intendiamo mettere a dura prova i racconti che sorreggono la nostra civiltà: il mito del progresso, il mito della centralità umana e il mito della nostra separazione dalla ‘natura’. Tali miti sono ancor più pericolosi poiché abbiamo dimenticato che lo sono.

- Vogliamo riaffermare il ruolo della narrazione come qualcosa di più di un mero intrattenimento. È attraverso le storie che intessiamo la realtà.

- Gli umani non sono il senso e lo scopo del pianeta. La nostra arte avrà inizio con il tentativo di porsi al di fuori della bolla umana. Con prudente attenzione rientreremo in contatto col mondo non umano.

- Vogliamo celebrare la scrittura e l’arte radicate in un luogo e in un tempo. La nostra letteratura è stata troppo a lungo sotto il controllo di coloro che abitano le cittadelle cosmopolite.

- Non ci perderemo nell’elaborazione di teorie o ideologie. Le nostre parole saranno elementari. Noi scriviamo con lo sporco sotto le unghie.

- La fine del mondo per come lo conosciamo non è la fine di tutto il mondo. Insieme troveremo la speranza oltre la speranza, i percorsi che conducono al mondo sconosciuto davanti a noi.

Vediamo allora di ricapitolare. Né Jeffers né tantomeno gli autori del manifesto della Montagna Nera dicono qualcosa di realmente nuovo. Rientrano come già dicevo nella tradizione apocalittica di matrice biblica, che in America, dai Padri pellegrini in poi, ha trovato espressione in una miriade di sette millenariste. La novità sta semmai nel fatto che non contemplano una via di fuga, un eskatòn, ma predicano il ritorno e la resa incondizionata alle leggi di natura. Il legame più diretto, segnatamente per Jeffers, è con i trascendentalisti: come questi ultimi ritiene che l’unica via praticabile dall’uomo per riconciliarsi con se stesso sia quella estetica: nel confronto estetico con la Natura, dinanzi alla sua Bellezza, l’uomo ritrova la propria dimensione spirituale (“Un topo è un miracolo sufficiente a far vacillare miriadi di miscredenti” scriveva Walt Whitman): ma, a differenza che per i trascendentalisti, l’infinita varietà della natura e delle sue forme lo rende anche consapevole della propria irrilevanza e della transitorietà della specie umana. Non lo lascia estatico, ma sgomento e arrabbiato.

Su questa tradizione s’innestano via via, a partire dalla fine dell’Ottocento, da un lato il buddismo importato d’oltreoceano (Pacifico) e rivisitato all’americana (ovvero accentuandone l’individualismo e spettacolarizzandone la ritualità), dall’altro gli echi del pensiero filosofico post-nietzschiano che giungono dall’Europa (il poema Cawdor di Jeffers è pubblicato dieci anni dopo Il tramonto dell’Occidente di Spengler e arriva un anno dopo Essere e tempo di Heidegger). Il tutto dà origine a un singolare e contradditorio miscuglio di religiosità biblica e di sentire panteistico, di misticismo e di nichilismo, di umiltà professata e di presunzione di sé praticata.

Il fatto è che gli americani non hanno alle spalle una storia “profonda”, e tantomeno una mitologia originaria di fondazione. Hanno dovuto reinventarsene una, adattando alla nuova situazione la narrazione biblica, per giustificare il possesso di terre espropriate ad altri (il mito della frontiera) e trovare conferma ad una concezione assolutamente individualistica della libertà. Per questo sono i maggiori mitopoieti dell’età moderna e si esprimono con un linguaggio enfatico che trova supporto nelle nuove modalità espressive, a partire dal cinema (dove un incidente stradale non può vedere coinvolti e distrutti meno di dieci veicoli e una sparatoria non può durare meno di un quarto d’ora). Enfatizzano alla stessa maniera infantile i sentimenti, le tragedie, la malvagità, il coraggio, e ogni aspetto della quotidianità.

Per lo specifico del nostro discorso è esemplare il caso della Tor House, la dimora in pietra di Jeffers, divenuta meta di pellegrinaggio per i suoi ammiratori. In fondo Jeffers ha fatto solo ciò che milioni di pionieri avevano fatto prima di lui, senza peraltro vedere in ogni blocco angolare la mano di Dio. La vita sobria e appartata (sino ad un certo punto) che vi conduceva rimandava a sua volta all’esperienza naturistica di Thoreau, alla capanna che quest’ultimo aveva costruita con le proprie mani nei boschi di Concord e nella quale aveva dimorato per due anni, due mesi e due giorni. Quella capanna è diventata, attraverso le pagine di Walden, l’icona della scelta di una vita rude e solitaria, quando nella realtà non distava più di un miglio dal villaggio (Thoreau avrebbe potuto benissimo andarci a piedi ogni mattina per bere un caffè alla locanda). Entrambe queste esperienze sono state trasmesse dai protagonisti già circonfuse di un’aura ascetica e sapienziale, e come tali sono state poi consacrate dai lettori–spettatori.

Ci insisto perché so di cosa parlo. Anch’io ho costruito un capanno con le mie sole mani (senz’altro più ampio della dimora di Thoreau), e ho tirato su lì attorno decine di metri di muri a secco e posato rustiche pavimentazioni, ma non ho sentito in alcuna delle pietre che sistemavo la presenza di Dio (al più ho visto qualche volta la Madonna, quando mi scivolavano su un piede o al termine di giornate particolarmente faticose). Né ho ritenuto di celebrare poeticamente o filosoficamente la cosa: ho scritto una paginetta sulle origini del capanno solo perché legate ad un aneddoto che mi sembrava divertente. E soprattutto, la bellezza della natura circostante che mi fermavo ad ammirare nelle pause-sigaretta non mi ha mai indotto recriminazioni o violenza: mi ispirava anzi allora e continua oggi ad ispirarmi la determinazione a contaminarla il meno possibile. Sentivo di farne parte comunque, anche quando lavoravo sotto la pioggia o nelle giornate più roventi o afose.

Si sarà capito che ho scarsa simpatia per tutto ciò che puzza di cornici messe alle finestre per dire che sono quadri (in questo caso l’immagine si attaglia perfettamente). Per avere davvero un senso e una credibilità certe situazioni o vicende dovrebbero essere vissute come normali, non è il caso di scomodare l’epos. E lo stesso vale per le idee: non è certo l’incarto nuovo a renderle originali, ha semmai un valore riconoscerne i percorsi pregressi. Il tema dell’equivoco di fondo nel nostro rapporto con la natura era già centrale in Leopardi, sfrondato di ogni verniciatura mistica e pretesa epica; quello della necessità di reintegrarsi in essa stava alla base, oltre che del trascendentalismo americano, dei movimenti proto-ecologici fioriti anche in Europa, principalmente in Germania, agli inizi del Novecento (ma ben prima ancora era presente in Rousseau); le perplessità nei confronti della tecnica, e soprattutto dell’uso che l’uomo tende a farne, erano manifestate da quasi tutti gli scrittori di fantascienza venuti dopo Verne, da Robida a W.H. Hudson a Wells; le prospettive di degenerazione della democrazia erano state già lucidamente indicate da Tocqueville, le colpe del colonialismo e le ipocrisie della cultura occidentale denunciate da Conrad.

Insomma, tutte queste cose Jeffers non le ha spinte solo alle estreme conseguenze, ma le ha condotte in un vicolo cieco, travisando tra l’altro il succo del pensiero dei suoi ispiratori. Thoreau scriveva infatti: “Si dice che la civilizzazione è un reale progresso nella condizione dell’uomo – e io sono convinto che lo sia, anche se solo i saggi migliorano i loro vantaggi”). Jeffers non ne era evidentemente altrettanto convinto, avrebbe piuttosto condiviso con Cioran e con i professionisti del pessimismo l’idea che l’uomo è un intruso, un tragico errore dell’evoluzione, al quale la natura porrà rimedio. Vien da dire, come alla moglie del vescovo Wilberforce a proposito della nostra “discendenza” dalle scimmie: magari è proprio così, ma almeno non facciamolo sapere troppo in giro.

Gli odierni estimatori di Jeffers si fermano un po’ prima. Cercano la speranza oltre la speranza, vale a dire oltre quel poco o nulla cui oggi la scienza e la tecnologia ci consentono di guardare nella ricerca di una improbabile salvezza. E non riescono a trovare di meglio che “mettere a dura prova i racconti che sorreggono la nostra civiltà e restituire l’agire artistico a una pratica ‘incivilizzata’”. Nel fare ciò arrivano quantomeno in ritardo, da almeno un secolo la demolizione dei miti della modernità è diventata lo sport intellettuale più praticato. Se poi gli strumenti di demolizione sono la scrittura e l’arte radicate in un luogo e in un tempo (e cioè?) e praticate con lo sporco sotto le unghie da novelli costruttori di nuraghi, allora le generazioni di oggi hanno tutte le ragioni di non credere che il futuro sarà meglio del passato.

A questo punto può sembrare non valesse la pena prendere così sul serio il manifesto del progetto della Montagna Nera (e magari anche la poesia di Robinson Jeffers). Non è così. Il documento sarà pure patetico, non fosse altro per la sproporzione tra lo scenario apocalittico che dipinge e la miseria delle soluzioni che propone, ma fotografa perfettamente un atteggiamento molto diffuso nei confronti di un tema come quello della sopravvivenza della civiltà occidentale e, in seconda battuta, della specie umana (intendo quello più diffuso tra chi il problema se lo pone, perché in realtà la maggioranza dà l’impressione di non porselo affatto).

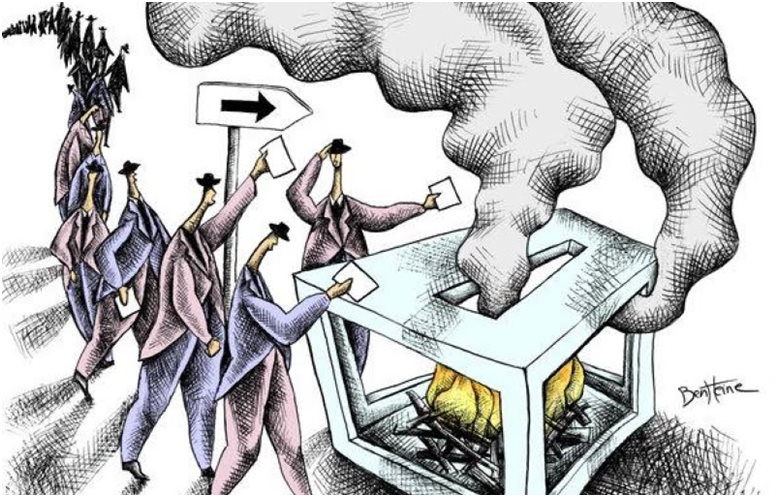

Al fondo di questa disposizione negativa sta una vocazione generalizzata al “risentimento”. Anche se nello specifico degli ambientalisti radicali alla Jeffers potrebbe sembrare il contrario, il loro è né più né meno l’atteggiamento di chi si ritiene perennemente in credito nei confronti della vita e del resto dell’umanità. Avremmo la possibilità di vivere in armonia con la natura, dicono, semplicemente accettandone tutte le leggi, anche quelle che ripugnano alla nostra ipocrita morale “civilizzata”: ma qualcuno o qualcosa ce la sta negando. Come in ogni situazione di crisi occorre identificare i responsabili (i capri espiatori di cui parla René Girard), e responsabili sono naturalmente sempre “gli altri”. Una volta poi individuato quel qualcuno o qualcosa su cui scaricare ogni colpa, ci si può sentire sdegnosamente innocenti. Si è compiuto il proprio dovere di Cassandre, Troia può ora tranquillamente bruciare. Nel nostro caso i capri espiatori sono, secondo una crescente scala di “consapevolezza” dettata dalle singole condizioni culturali ed esistenziali, le multinazionali, i “poteri forti”, il capitalismo, ma soprattutto la civilizzazione occidentale nel suo complesso; e l’imputazione è quella di aver sacrificato al proprio dominio l’armonia del cosmo e la libertà degli umani. Il perno di questa operazione di conquista essendo identificato nella razionalità, la soluzione è quella di liberarsi dai vincoli di quest’ultima. La vittima vera del “sacrificio rituale” che dovrebbe ristabilire gli equilibri, ripristinare l’armonia del cosmo violata, è dunque la ragione.

Non sono stato sconvolto dalla lettura del Manifesto, si tratta di cose trite e ritrite; ma ho avuto la conferma che questo modello di pensiero, a diversi livelli di articolazione, è ormai dominante nella maggioranza. Le tesi che gli estensori del documento banalizzano, e cioè che la civilizzazione, intesa nella sua accezione occidentale, sta portando il mondo allo sfascio, che il progresso scientifico e lo sviluppo tecnologico sono gli strumenti per imporre questo dominio e che le istituzioni democratiche sono la foglia di fico dietro la quale questo dominio si nasconde, sono le stesse sostenute con argomentazioni più complesse e raffinate da una élite culturale agguerrita, che opera al di qua e al di là dell’Atlantico e trova i suoi teorici più accreditati in pensatori come Foucault, Agamben, Negri, Severino, ecc. L’influenza di questa élite sul sentimento delle grandi masse non è naturalmente diretta, arriva attraverso la mediazione semplificatoria e spesso distorcente operata dai suoi epigoni telegenici alla Fusaro o alla Massimo Fini, da comici o da giornalisti in fregola di presenzialismo, da moderni Masanielli in cerca di una qualsiasi tribuna e da politici scafati pronti a saltare su ogni cavallo di passaggio: ma comunque arriva, si innesta su quel risentimento populista confuso e diffuso cui accennavo sopra e a giustificare il quale si parla genericamente di un “disagio” (che esiste davvero, ma è appunto soprattutto mentale, legato alla paura di fronte ad una complessità che appare incomprensibile).

In cosa si traduce questo risentimento? Lo vediamo quotidianamente, lo sentiamo tutt’attorno a noi: nella rabbia indiscriminata verso tutti, nel rifiuto di ogni responsabilizzazione, nel negazionismo pervicace, nella crescita del massimalismo che si accompagna alla volubilità nelle scelte politiche, nella rincorsa costante ai diritti e nella negligenza sui doveri, nell’irrisione delle competenze e nell’esaltazione dell’ignoranza “democratizzante”, nella sfiducia nei confronti della scienza e nella credulità superstiziosa, ecc… E poi ci sono altri sintomi che andrebbero colti, meno clamorosi ma non meno inquietanti.

Un banale esempio può valere per tutti. Negli ultimi mesi avrò visto cinquanta servizi sulle innumerevoli specie animali in estinzione, dal leopardo delle nevi alle foche monache e ai pesci del lago nel deserto, ma non uno sulle guerre che si stanno combattendo ad esempio nel sud-Sudan (oltre 80.000 morti e due milioni e mezzo di sfollati), o nello Yemen. Direi che l’antropocentrismo contro il quale tuonava Jeffers è ampiamente superato, anche se ha lasciato il posto ad una consapevolezza pelosa, che tende piuttosto a escludere l’uomo dalla natura anziché includerlo. L’animalismo ha preso pieghe grottesche (lo psicologo per cani e gatti) e ha spinto fino all’assurdo quella negazione delle differenze che nell’interpretazione corretta era stata uno dei cardini della modernità.

Ma non è tutto. Ultimamente il dibattito sulle intelligenze non umane si è allargato a considerare, oltre quelle animali, anche quelle delle piante. A presto una carta dei diritti vegetali, e i decespugliatori saranno messi fuorilegge.

In compenso l’elenco delle specie a rischio prossimo di estinzione si allunga: ci siamo dentro anche noi. E non per eventi naturali, ma per suicidio da decerebrazione. Finisce cha il presagio di Jeffers si avvera.

***

Se la lettura del manifesto Dark Mountain mi ha solo un po’ infastidito, quella di “Contro il Grande Reset. Manifesto del grande risveglio” di Alexander Dugin mi ha lasciato perplesso e preoccupato. Perplesso perché si tratta di un documento decisamente rozzo, o che almeno appare tale in una traduzione che deve essere stata affidata ad un dispositivo digitale o ad un ubriaco, senza più essere rivista nelle bozze. Voglio credere che lo standard delle opere di Dugin sia diverso, altrimenti c’è da chiedersi cosa ci hanno trovato gli “intellettuali” italiani e francesi che da anni lo frequentano (va bene, uno è il solito Fusaro, ma anche Alain de Benoit è un suo assiduo). Probabilmente l’operazione di lancio è stata montata in tutta fretta, per sfruttare l’onda della visibilità offerta a Dugin dall’attentato nel quale è rimasta uccisa la figlia, ma già il testo originale era indubbiamente sbozzato con l’accetta. In copertina è anche annunciata una introduzione di Stefano Borgonovo, che evidentemente è poi saltata, per l’urgenza di mettere on line il documento o per qualche ripensamento del vicedirettore de “La verità” (ho dei dubbi: uno che scrive su “La verità” difficilmente si fa degli scrupoli); o forse più semplicemente perché c’era poco da spiegare.

Ed è proprio questo che mi preoccupa, perché le idee di Dugin, ancorché deliranti, sono terribilmente chiare (nel senso, naturalmente, che persino Borgonovo può intenderle), e l’argomentazione segue una logica elementare di contrapposizione tra cultura occidentale e “idea russa” (o, come vedremo, “eurasiatica”), nell’ottica di un dissolvimento della prima e di un trionfo della seconda. Che tanti occidentali, con una schiera di intellettuali in testa, trovino così affascinante questa idea mi porta a pensare che davvero il deragliamento sia già in corso.

Comunque, procediamo con ordine. Dugin adotta per la sua narrazione un percorso inverso a quello degli estensori del manifesto darkiano. Parte dalla situazione attuale, fa un salto indietro per andare alle origini di quello che definisce un “progetto di globalizzazione e disumanizzazione” e seguirne il percorso nel tempo e analizza infine gli strumenti per contrastarlo (tra i quali non è affatto prevista la poesia). Dal momento che lo fa molto sinteticamente, lascio il più possibile a lui la parola.

L’esordio è da grande complotto. Prende le mosse dal “Great Reset”, un piano che intendeva sfruttare le restrizioni in tempo di Covid per digitalizzare i processi produttivi e le attività sociali, sottoscritto a Davos dal principe di Galles, l’attuale Carlo III d’Inghilterra (il libello è stato scritto prima della scomparsa di Elisabetta, durante l’ultima emergenza pandemica, e non è stato aggiornato), nel quale si delineavano le strategie per avviare un futuro sostenibile.

Nell’interpretazione di Dugin queste strategie sono intese in realtà solo a puntellare l’ordine esistente. “L’idea principale del Great Reset è la continuazione della globalizzazione e il rafforzamento del globalismo dopo una serie di fallimenti”. Gli obiettivi di fondo del diabolico disegno possono essere riassunti in:

Nell’interpretazione di Dugin queste strategie sono intese in realtà solo a puntellare l’ordine esistente. “L’idea principale del Great Reset è la continuazione della globalizzazione e il rafforzamento del globalismo dopo una serie di fallimenti”. Gli obiettivi di fondo del diabolico disegno possono essere riassunti in:

- Controllo della coscienza pubblica su scala globale, che è al centro della “cultura dell’annullamento” — l’introduzione della censura sulle reti controllate dai globalisti (punto 1);

- Transizione a un’economia ecologica e rifiuto delle moderne strutture industriali (punti 2 e 5);

- Ingresso dell’umanità nel 4° ordine economico (a cui era dedicato il precedente incontro di Davos), ovvero la graduale sostituzione della forza lavoro con i cyborg e l’implementazione dell’intelligenza artificiale avanzata su scala globale (punto 3).

Adesso sappiamo (più o meno) cos’è il Great Reset. Ma come si è arrivati a programmarlo? E chi c’è dietro? Lapalissiano: “Leader mondiali e capi di grandi società – Big Tech, Big Data, Big Finance, ecc. – si sono riuniti e si sono mobilitati per sconfiggere i loro oppositori: Trump, Putin, Xi Jinping, Erdogan, l’Ayatollah Khamenei e altri”. Il povero Carlo è quindi solo un prestanome, anche se in verità la famiglia reale inglese è chiamata volentieri in causa dagli smascheratori di complotti mondiali. Paga ancora il fio del colonialismo ottocentesco e dell’imperialismo del secolo scorso.

La prima mossa dell’offensiva globalista scatenata “dopo una serie di fallimenti” (l’11 settembre, l’elezione di Trump, il pasticcio afgano, ecc…) è stata la vittoria di Biden, che “ha strappato la vittoria a Trump utilizzando le nuove tecnologie, attraverso la ‘cattura dell’immaginazione’, l’introduzione della censura su Internet e la manipolazione del voto per corrispondenza.” Ma come abbiamo visto il globalismo aveva già approfittato dell’occasione offerta dalla pandemia. Infatti: “L’epidemia di Covid-19 è una scusa. Con il pretesto dell’igiene sanitaria, il Great Reset prevede di alterare drasticamente le strutture di controllo delle élite globaliste sulla popolazione mondiale”.

Nello scacchiere geopolitico il piano si muove attraverso “una combinazione di ‘promozione della democrazia’ e ‘strategia aggressiva neoconservatrice di dominio su vasta scala’”. A tal fine “i progetti ambientali e le innovazioni tecnologiche (in primis l’introduzione dell’intelligenza artificiale e della robotica) si coniugano con l’affermarsi di una politica militare aggressiva”.

La parte più intrigante del “Manifesto” arriva però adesso:

“Per capire chiaramente cosa significhino su scala storica la vittoria di Biden e il ‘nuovo’ corso di Washington per il Great Reset, bisogna guardare l’intera storia dell’ideologia liberale, partendo dalle sue radici.

Le radici del sistema liberale (= capitalista) risalgono alla disputa scolastica sugli universali. Questa disputa divideva i teologi cattolici in due campi: alcuni riconoscevano l’esistenza del comune (specie, genere, universalia), mentre altri credevano solo in certe cose concrete — individuali, e interpretavano i loro nomi generalizzanti come sistemi di classificazione convenzionali puramente esterni, che rappresentano ‘suono vuoto’. Coloro che erano convinti dell’esistenza del generale, della specie, attingevano alla tradizione classica di Platone e di Aristotele. Vennero chiamati ‘realisti’, cioè coloro che riconoscevano la ‘realtà di universalia’. Il rappresentante più in vista dei ‘realisti’ era Tommaso d’Aquino e, in generale, era la tradizione dei monaci domenicani. I fautori dell’idea che solo le cose e gli esseri individuali sono reali vennero chiamati ‘nominalisti’, dal latino nomen . La pretesa — ‘le entità non dovrebbero moltiplicarsi senza necessità” ‘— risale proprio a uno dei massimi difensori del ‘nominalismo’, il filosofo inglese William Occam.”

Il progetto ha avuto dunque una quasi millenaria gestazione. Non è figlio della “modernità”, ma piuttosto della “occidentalità”. È nato già con lo “scisma d’Oriente” che nel 1054 ha lacerato la vecchia cristianità (e peraltro anche prima della nascita della Russia).

Sono interessanti le ascendenze che Dugin identifica. La modernità è per lui figlia del francescanesimo, un ordine religioso e un atteggiamento spirituale sempre prossimo alla devianza ereticale – e viene poi presa in carico e affermata dalle sette protestanti. È una lettura genealogica molto rozza, perché non distingue tra luteranesimo, puritanesimo e anabattismo, e non considera il fatto che gli anti-globalisti americani, quelli che più oltre identifica come i “resistenti trumpisti”, sono per lo più animati proprio dalla una fedeltà allo spirito originario del protestantesimo (pietisti, moravi, quaccheri, soprattutto anabattisti e mennoniti-amish, ecc) e arrivano da gruppi religiosi ultra-conservatori. Attribuisce inoltre alla chiesa ortodossa orientale, quella che fa capo al metropolita di Mosca, il merito di aver opposto la maggior resistenza al “nominalismo”. E in questo ha invece pienamente ragione.

Dugin si lancia poi in una cavalcata storica che copre quasi un millennio e chiarisce tutti i nodi fondamentali. “Il ‘nominalismo’ ha gettato le basi per il futuro liberalismo, sia ideologicamente che economicamente. Qui gli esseri umani erano visti solo come individui e nient’altro, e tutte le forme di identità collettiva (religione, classe, ecc.) dovevano essere abolite.

Il nominalismo prevalse prima di tutto in Inghilterra, si diffuse nei paesi protestanti e divenne gradualmente la principale matrice filosofica del New Age (sic: immagino intenda dell’Era moderna) — nella religione (rapporti individuali dell’uomo con Dio), nella scienza (atomismo e materialismo), nella politica (precondizioni della democrazia borghese), nell’economia (mercato e proprietà privata), nell’etica (utilitarismo, individualismo, relativismo, pragmatismo), ecc.

[…] La prima fase è stata l’introduzione del nominalismo nel regno della religione. L’identità collettiva della Chiesa, come intesa dal cattolicesimo (e ancor più dall’ortodossia), è stata sostituita dai protestanti come individui che d’ora in poi potevano interpretare la Scrittura basandosi esclusivamente sul loro ragionamento e rifiutando qualsiasi tradizione. Ciò ha creato un gran numero di sette protestanti controverse.

Parallelamente alla distruzione della Chiesa come ‘identità collettiva’ (qualcosa di ‘comune’), i possedimenti iniziarono ad essere aboliti. La gerarchia sociale dei preti, dell’aristocrazia e dei contadini fu sostituita da indefiniti ‘cittadini’, secondo il significato originario della parola ‘borghese’. La borghesia ha soppiantato tutti gli altri strati della società europea. Ma il borghese era esattamente il miglior ‘individuo’, cittadino senza clan, tribù, professione, ma con proprietà privata.

Fu abolita anche l’unità sovranazionale della Sede Pontificia e dell’Impero Romano d’Occidente, quale altra espressione di ‘identità collettiva’. Al suo posto è stato stabilito un ordine basato su stati-nazione sovrani, una specie di ‘individuo politico’.

[…] La filosofia del nuovo ordine è stata in molti modi anticipata da Thomas Hobbes e sviluppata da John Locke, David Hume e Immanuel Kant. Adam Smith ha applicato questi principi al campo economico, dando origine al liberalismo.

Il senso della storia e del progresso era ormai di ‘liberare l’individuo da ogni forma di identità collettiva’ fino al limite logico.”

Per tutto questo periodo il processo di globalizzazione ha proceduto lineare, ovviamente nei limiti consentiti dalle resistenze opposte dal vecchio mondo. La rivoluzione scientifica e quella industriale ne sono stati la mente e il braccio, e anche i grandi sconvolgimenti politici e sociali, le rivoluzioni inglese, americana e francese, rientravano nel disegno, anzi, ne hanno accelerato l’esecuzione. Le cose si sono invece complicate a partire dal secolo scorso.

[…] Socialisti, socialdemocratici e comunisti hanno contrastato i liberali con identità di classe, invitando i lavoratori di tutto il mondo a unirsi per rovesciare il potere della borghesia globale. Questa strategia si rivelò efficace e in alcuni grandi paesi (sebbene non in quei paesi industrializzati e occidentali dove aveva sperato Karl Marx, il fondatore del comunismo), furono vinte [? Nell’originale sarà ‘vinsero’] le rivoluzioni proletarie.

Parallelamente ai comunisti si verificò, questa volta nell’Europa occidentale, la presa del potere da parte di forze nazionaliste estreme. Hanno agito in nome della “nazione” o di una “razza”, sempre contrastando l’individualismo liberale con qualcosa di “comune”, qualche “essere collettivo”.

I nuovi oppositori del liberalismo non appartenevano più all’inerzia del passato, come nelle fasi precedenti, ma rappresentavano progetti modernisti sviluppati nello stesso Occidente. Ma erano anche costruiti sul rifiuto dell’individualismo e del nominalismo. Lo capirono chiaramente i teorici del liberalismo (Hayek e il suo discepolo Popper), che unirono “comunisti” e “fascisti” sotto il nome comune di ‘nemici della società aperta’, e iniziarono con loro una guerra mortale “.

Da questa guerra nel corso del Novecento sia il comunismo che i fascismi sono usciti sconfitti. Per questo: “Negli anni ‘90, i teorici liberali iniziarono a parlare della ‘fine della storia’. Questa è stata una vivida prova dell’ingresso del capitalismo nella sua fase più avanzata: la fase del globalismo. L’individualismo, il mercato, l’ideologia dei diritti umani, della democrazia e dei valori occidentali avevano vinto su scala globale.”

[…] “A ben guardare, dopo aver sconfitto il nemico esterno, i liberali hanno scoperto altre due forme di identità collettiva. Innanzitutto il genere. Dopotutto, il genere è anche qualcosa di collettivo: maschile o femminile. Quindi il passo successivo è stata la distruzione del genere come qualcosa di oggettivo, essenziale e insostituibile. Gli oppositori esterni hanno ostacolato la politica di genere: quei paesi che avevano ancora i resti della società tradizionale, i valori della famiglia, Combattere i conservatori e gli “omofobi”, cioè i difensori della visione tradizionale dell’esistenza dei sessi, è diventato il nuovo obiettivo degli aderenti al liberalismo progressista.

Con il successo dell’istituzionalizzazione delle norme di genere e il successo della migrazione di massa, che sta atomizzando le popolazioni nell’Occidente stesso divenne ovvio che ai liberali restava un ultimo passo da fare: abolire gli esseri umani.

Dopotutto, l’umano è anche un’identità collettiva, il che significa che deve essere superato, abolito, distrutto. Questo è ciò che richiede il principio del nominalismo: una ‘persona’ è solo un nome, privo di qualsiasi significato, una classificazione arbitraria e quindi sempre discutibile. C’è solo l’individuo — umano o no, maschio o femmina, religioso o ateo, dipende dalla sua scelta.

Pertanto, l’ultimo passo lasciato ai liberali, che hanno viaggiato secoli verso il loro obiettivo, è sostituire gli esseri umani, anche se in parte, con cyborg, reti di intelligenza artificiale e prodotti dell’ingegneria genetica. L’umano opzionale segue logicamente il genere opzionale.”

[…] “Questa agenda è già prefigurata dal postumanesimo, dal postmodernismo e dal realismo speculativo in filosofia, e tecnologicamente sta diventando ogni giorno più realistica. Futurologi e fautori dell’accelerazione del processo storico (accelerazionisti) stanno guardando con fiducia al prossimo futuro quando l’intelligenza artificiale diventerà paragonabile nei parametri di base agli esseri umani. Questo momento è chiamato Singolarità. Il suo arrivo è previsto entro dieci o vent’anni.”

Questa la trama. Lo schizzo storico che Dugin abbozza non è poi, per quanto sbrigativo, del tutto peregrino. Voglio dire che le cose sono andate grosso modo così, anche se poi Dugin legge l’accaduto con occhiali deformanti. E non è nemmeno particolarmente originale. Pesca un po’ dovunque nel pensiero occidentale, da Max Weber a Hegel fino a Heidegger e ai postmoderni più radicali, e cuoce il pescato nella pentola della tradizione slavofila. In sostanza, partendo dai danni reali che la civilizzazione occidentale ha prodotto, in parte come effetti collaterali indesiderati, in parte come distorsioni intrinseche alle scelte fatte – danni che stiamo scontando pesantemente, e che la cultura occidentale più consapevole ha comunque sempre denunciato – arriva a metterne in discussione tutto l’impianto. Che è più o meno quanto faceva Jeffers e quanto predicano i militanti della Montagna Nera, con la differenza però che Dugin prospetta una cura molto peggiore della malattia.

La cura è il “Grande Risveglio”. Che procede per gradi, con velocità diverse nelle diverse parti del mondo, ma già è visibile.

Riassumendo il quadro completo della situazione attuale Dugin ammette: “In effetti le norme della democrazia liberale – il mercato, le elezioni, il capitalismo, il riconoscimento dei ‘diritti umani’, le norme della ‘società civile’, l’adozione di trasformazioni tecnocratiche e il desiderio di abbracciare lo sviluppo e l’implementazione dell’alta tecnologia – in particolare la tecnologia digitale — sono stati in qualche modo affermati in tutta l’umanità”.

Ma la storia non è affatto finita. La madre di tutte le battaglie deve essere ancora combattuta.

“Il Great Reset ‘non è niente di meno che l’inizio dell’‘ultima battaglia’. I globalisti, nella loro lotta per il nominalismo, il liberalismo, la liberazione individuale e la società civile, appaiono a se stessi come ‘guerrieri della luce’, portando progresso, liberazione da migliaia di anni di pregiudizi, nuove possibilità – e forse anche l’immortalità fisica e le meraviglie della ingegneria genetica, alle masse.

Tutti coloro che vi si oppongono sono, ai loro occhi, ‘forze delle tenebre’. Così inizia a delinearsi un nuovo dualismo ideologico, questa volta all’interno dell’Occidente piuttosto che al di fuori di esso. I nemici della ‘società aperta’ ora sono comparsi all’interno della stessa civiltà occidentale.”

Sono immagini che, ribaltando un po’ (ma non troppo) i ruoli delle forze in gioco, evocano Il signore degli anelli e Guerre stellari, e ho l’impressione che soprattutto al primo siano debitrici (Tolkien è in fondo un alfiere della conservazione, anche se le ‘forze del male’ per lui venivano da Oriente). In realtà comunque i nemici della ‘società aperta’ non sono comparsi all’improvviso. Erano già presenti da un pezzo, ma si muovevano a ranghi sconnessi, senza avere un’idea ben precisa della natura vera dell’avversario, delle strategie da perseguire e degli obiettivi cui mirare. “Erano quelli che rifiutavano gli ultimi fini liberali e non accettavano la politica di genere, la migrazione di massa o l’abolizione degli statinazione e della sovranità.

Allo stesso tempo, tuttavia, questa crescente resistenza, genericamente denominata ‘populismo’ (o ‘populismo di destra’), attingeva alla stessa ideologia liberale – capitalismo e democrazia liberale – ma interpretava questi ‘valori’ e ‘punti di riferimento’ nel vecchio senso piuttosto che nel nuovo senso.”

Certo, i campioni di questa resistenza non brillavano per la ricchezza del loro bagaglio culturale o per la finezza delle loro proposte, ma avevano il pregio di coinvolgere attivamente quelle masse popolari che il globalismo stava cloroformizzando:

“Trump non è sempre stato all’altezza del suo stesso articolato compito. E non è stato in grado di realizzare nulla nemmeno vicino al ‘prosciugare la palude’ e sconfiggere il globalismo. Ma nonostante ciò, è diventato un centro di attrazione per tutti coloro che erano consapevoli o semplicemente intuivano il pericolo proveniente dalle élite globaliste e dai rappresentanti di Big Finance e Big Tech inseparabili da loro.”

In realtà: “Trump non stava affatto sfidando il capitalismo o la democrazia, ma solo le forme che avevano assunto nella loro ultima fase e la loro graduale e coerente attuazione. Ma anche questo è bastato a segnare una spaccatura fondamentale nella società americana.”

[…] La forza trainante della mobilitazione di massa dei ‘Trumpists’ è diventata l’organizzazione in rete QAnon, che ha espresso la sua critica al liberalismo, ai democratici e ai globalisti sotto forma di teorie del complotto. Hanno diffuso un torrente di accuse e denunce di globalisti coinvolti in scandali sessuali, pedofilia, corruzione e satanismo.

Sono stati i sostenitori di QAnon, in quanto avanguardia del populismo della cospirazione di massa, a guidare le proteste il 6 gennaio, quando i sostenitori di Trump hanno preso d’assalto il Campidoglio indignati dalle elezioni rubate.”

Per Dugin il fattore davvero importante e decisivo per il passaggio da una strategia di resistenza ad una di attacco è rappresentato proprio dall’emersione nel cuore nell’Occidente di un “nemico interiore”, dal quale “la storia degli ultimi secoli con il suo progresso apparentemente ininterrotto dei nominalisti e dei liberali è messa in discussione”.

Torna anche a sottolineare ripetutamente l’esistenza di un fronte esterno che si sta compattando, e che va dalla Russia di Putin alla Cina (Pechino ha usato abilmente il “mondo aperto” per perseguire i suoi interessi nazionali e persino di civiltà), al mondo islamico (nel quale tanto l’Iran sciita quanto la Turchia e il Pakistan sunniti hanno continuato la loro lotta contro l’occidentalizzazione), all’Africa (sia quella mediterranea che quella subsahariana), e che comincia a coinvolgere anche l’India e il Sudamerica: ma ciò che davvero lo conforta nella sua visione è la nascita di un nuovo dualismo ideologico, questa volta all’interno dell’Occidente piuttosto che al di fuori di esso.

Questo dualismo si fa strada anche nell’ambito intellettuale: “Sul piano filosofico, non tutti gli intellettuali hanno accettato le paradossali conclusioni della postmodernità e del realismo speculativo”.

Ma bada a non insistere troppo su questo piano: “Il Grande Risveglio non riguarda le élite e gli intellettuali, ma le persone, le masse, le persone in quanto tali. E il risveglio in questione non riguarda l’analisi ideologica. È una reazione spontanea delle masse, poco competenti in filosofia, che hanno improvvisamente capito, come bestiame davanti al macello, che il loro destino è già stato deciso dai loro governanti e che non c’è più spazio per le persone in futuro.

D’altro canto, quando deve citare qualche “autorevole” intellettuale schierato contro il Great Reset sembra in difficoltà. Si limita a dire che “Steve Bannon ha svolto un ruolo importante in questo processo, mobilitando ampi segmenti di giovani e disparati movimenti conservatori a sostegno di Trump. Lo stesso Bannon è stato ispirato da autori seri antimodernisti come Julius Evola, e la sua opposizione al globalismo e al liberalismo aveva quindi radici più profonde”. Oppure cita Pat Buchanan, Richard Weaver e Russell Kirk, degli illustri carneade, o Alex Jones, che ha il solo merito di aver coniato lo slogan del “grande Risveglio”.

In realtà il materiale non gli mancherebbe, potrebbe pescare persino in Italia, ma preferisce insistere sul carattere spontaneista, genuino e popolare (o populista, termine che usa in una accezione positiva) del movimento: “La tesi del Grande Risveglio non dovrebbe essere frettolosamente caricata di dettagli ideologici, siano essi il conservatorismo fondamentale (compreso il conservatorismo religioso), il tradizionalismo, la critica marxista del capitale o la protesta anarchica per il bene della protesta. Il Grande Risveglio è qualcosa di più organico, più spontaneo e allo stesso tempo tettonico. È così che l’umanità viene improvvisamente illuminata dalla coscienza della vicinanza della sua fine imminente”.

Arriva ad ammettere che “Il Grande Risveglio è spontaneo, in gran parte inconscio, intuitivo e cieco. Non è affatto uno sbocco per la consapevolezza, per la conclusione, per un’analisi storica approfondita. Come abbiamo visto nel filmato del Campidoglio, gli attivisti Trumpist e i partecipanti a QAnon sembrano personaggi dei fumetti o supereroi Marvel. La cospirazione è una malattia infantile dell’antiglobalizzazione. Ma, d’altra parte, è l’inizio di un processo storico fondamentale. Nasce così il polo di opposizione al corso stesso della storia nella sua accezione liberale”.

Consapevole o meno (certo è difficile parlare di consapevolezza in presenza di QAnon), il Risveglio è comunque tangibile. E anzi, è favorito proprio dal sostrato povero ma genuino di cui si nutre:

“Liberati da un serio bagaglio ideologico e filosofico, gli antiglobalisti hanno saputo cogliere l’essenza dei processi più importanti in atto nel mondo moderno. Il globalismo, il liberalismo e il Grande Reset, come espressioni della determinazione delle élite liberali di portare a termine i loro piani, con ogni mezzo – compresa la dittatura totale, la repressione su larga scala e le campagne di totale disinformazione – hanno incontrato una resistenza crescente e sempre più consapevole.”

L’ultima parte del libello è dedicata alle prospettive di tradurre questa resistenza in vittoria.

“Il Grande Risveglio è solo l’inizio. Non è nemmeno iniziato. Ma il fatto che abbia un nome, e che questo nome sia apparso proprio nell’epicentro delle trasformazioni ideologiche e storiche, negli Stati Uniti, è di grande (forse cruciale) importanza.

Se c’è chi proclama il Grande Risveglio, per quanto ingenue possano sembrare le loro formule, questo già significa che non tutto è perduto, che nelle masse sta maturando un nocciolo di resistenza, che cominciano a mobilitarsi. Da questo momento inizia la storia di una rivolta mondiale, una rivolta contro il Great Reset e i suoi seguaci. Il Grande Risveglio è un lampo di coscienza alla soglia della Singolarità. È l’ultima opportunità per prendere una decisione alternativa sul contenuto e sulla direzione del futuro.

Ma andando poi sul concreto, Dugin deve ammettere che: “Naturalmente, il Grande Risveglio è completamente impreparato. Negli stessi Stati Uniti gli oppositori del liberalismo, sia Trump che i trumpisti, sono pronti a rifiutare l’ultima fase della democrazia liberale, ma non pensano nemmeno a una vera e propria critica al capitalismo. Anche la sinistra contemporanea ha dei limiti nella sua critica al capitalismo, sia perché condivide una concezione materialistica della storia (Marx era d’accordo sulla necessità del capitalismo mondiale, che sperava sarebbe poi superato dal proletariato mondiale) sia perché i movimenti socialisti e comunisti sono state recentemente rilevate dai liberali e riorientate dal condurre una guerra di classe contro il capitalismo alla protezione dei migranti, delle minoranze sessuali e alla lotta contro i “fascisti” immaginari”. Questo si chiama vederci chiaro.

Allo stesso modo “La destra, d’altra parte, è confinata nei suoi stati-nazione e nelle sue culture, non vedendo che i popoli di altre civiltà si trovano nella stessa situazione disperata.

Quindi c’è il Grande Risveglio, ma non ha ancora una base ideologica. Se è veramente storico, e non un fenomeno effimero e puramente periferico, allora ha semplicemente bisogno di un fondamento, che vada al di là delle ideologie politiche esistenti emerse nei tempi moderni nello stesso Occidente.”

Qualcosa di totalmente inedito, insomma. E tanto per cominciare questo qualcosa ha da scavalcare le logiche di contrapposizione bi- o tri-polari:

“Per la salvezza delle persone, dei popoli e delle società, il Grande Risveglio deve iniziare con la multipolarità. Questa non è solo la salvezza dell’‘Occidente stesso, e nemmeno la salvezza di tutti gli altri dall’Occidente, ma la salvezza dell’umanità, Il Grande Risveglio richiede un’internazionalizzazione della lotta dei popoli contro l’internazionalizzazione delle élite.”

In questa prospettiva l’esito dell’inevitabile confronto finale si rivela molto meno incerto. Una rapida carrellata su quelli che potrebbero diventare i poli del Grande Risveglio ribalta i rapporti di forza.

Si parte naturalmente dagli Stati Uniti, che sono già oggi essenzialmente “in uno stato di guerra civile. Sebbene lo stesso Trump abbia perso, ciò non significa che lui stesso si sia lavato le mani, si sia rassegnato a una vittoria rubata e che i suoi sostenitori – 70.000.000 di americani – si siano sistemati e abbiano preso la dittatura liberale come un dato di fatto. Sono stati messi all’opposizione e sono sul punto di diventare illegali, ma un’opposizione di 70.000.000 di persone è seria”.

Pertanto: “Non importa come ci sentiamo nei confronti degli Stati Uniti, tutti noi dobbiamo semplicemente sostenere il polo americano del Grande Risveglio. Salvare l’America dai globalisti, e quindi contribuire a renderla di nuovo grande, è il nostro compito comune”.

Si passa quindi all’Europa. “L’odio per i liberali in Europa cresce contemporaneamente da due parti: la sinistra li vede come rappresentanti del grande capitale, sfruttatori che hanno perso ogni decenza, e la destra li vede come provocatori di migrazioni di massa artificiali, distruttori delle ultime vestigia dei valori tradizionali, distruttori della cultura europea e becchini della classe media. Allo stesso tempo, per la maggior parte, i populisti sia di destra che di sinistra hanno messo da parte le ideologie tradizionali che non soddisfano più le esigenze storiche ed esprimono le loro opinioni in forme nuove, a volte contraddittorie e frammentarie.

L’emergere di un polo europeo del Grande Risveglio deve comportare la risoluzione di questi due compiti ideologici: il definitivo superamento del confine tra Sinistra e Destra (cioè il rifiuto obbligato dell’‘antifascismo’ artificioso di alcuni e di ‘anticomunismo’ inventato da altri) e l’elevazione del populismo in quanto tale – populismo integrale – in un modello ideologico indipendente”.

Per quanto concerne la Cina, “ha sfruttato le opportunità offerte dalla globalizzazione per rafforzare l’economia della sua società. Ma non ha accettato lo spirito stesso del globalismo, il liberalismo, l’individualismo e il nominalismo dell’ideologia globalista.

La Cina è un popolo con una distinta identità collettiva. L’individualismo cinese non esiste affatto e, se esiste, è un’anomalia culturale. La civiltà cinese è il trionfo del clan, del popolo, dell’ordine e della struttura su tutta l’individualità.”

Un grande serbatoio dal quale attingere odio antiglobalista è l’Islam. “Durante il periodo coloniale e sotto il potere e l’influenza economica dell’Occidente, alcuni stati islamici si sono trovati nell’orbita del capitalismo, ma praticamente in tutti i paesi islamici c’è un rifiuto sostenuto e profondo del liberalismo e soprattutto del moderno liberalismo globalista.

Questo si manifesta sia in forme estreme – il fondamentalismo islamico – sia in forme moderate. In alcuni casi, singoli movimenti religiosi o politici diventano portatori dell’iniziativa antiliberale, mentre in altri casi lo Stato stesso assume questa missione. In ogni caso, le società islamiche sono ideologicamente preparate all’opposizione sistemica e attiva alla globalizzazione liberale.” D’altro canto: “Il contesto del Grande Risveglio potrebbe diventare una piattaforma ideologica anche per l’unificazione del mondo islamico nel suo insieme.”

Infine: “Il polo più importante del Grande Risveglio è destinato alla Russia (nessuno ne dubitava). Nonostante la Russia sia stata in parte coinvolta nella civiltà occidentale, attraverso la cultura illuminista durante il periodo zarista, sotto i bolscevichi, e soprattutto dopo il 1991, in ogni fase – nell’antichità come nel presente – la profonda identità della società russa è profondamente diffidente nei confronti dell’Occidente.

L’identità russa ha sempre dato la priorità al comune – il clan, il popolo, la chiesa, la tradizione, la nazione e il potere, e persino il comunismo rappresentava – sebbene artificiale, in termini di classe – un’identità collettiva contraria all’individualismo borghese.

Il significato della storia russa è stato diretto proprio verso il futuro e il passato ne era solo una preparazione. E in questo futuro che si avvicina, il ruolo della Russia non è solo quello di partecipare attivamente al Grande Risveglio, ma anche di esserne in prima linea, proclamando l’imperativo dell’Internazionale dei Popoli nella lotta al liberalismo, la peste del ventunesimo secolo.

La Russia si è rivelata l’erede di due imperi che crollarono all’incirca nello stesso periodo, nel XV secolo: l’impero bizantino e quello mongolo. L’impero è diventato il nostro destino. Anche nel XX secolo, con tutto il radicalismo delle riforme bolsceviche, la Russia è rimasta un impero contro ogni previsione, questa volta sotto le spoglie dell’impero sovietico. Ciò significa che la nostra rinascita è inconcepibile senza il ritorno alla missione imperiale fissata nel nostro destino storico.”

“Questa è la nostra missione: essere il katechon, ‘colui che trattiene’, impedendo l’arrivo dell’ultimo male nel mondo.

Pertanto, il risveglio imperiale della Russia è chiamato ad essere un segnale per una rivolta universale di popoli e culture contro le élite globaliste liberali. Attraverso la rinascita come impero, come impero ortodosso, la Russia costituirà un esempio per altri imperi: cinese, turco, persiano, arabo, indiano, nonché latinoamericano, africano… e europeo.”

Che dire? Il testo si commenta da solo (anche la foto sopra). Mi scuso se le continue e lunghe citazioni lo hanno reso di faticosa lettura, ma mi sembrava inutile parafrasare le argomentazioni di Dugin, dal momento che sono esposte già in maniera sintetica e tutto sommato abbastanza chiara. Mi limito pertanto ad aggiungere un’indicazione e un paio di osservazioni.

L’indicazione è per “L’idea russa”, di Bengt Jangfeldt, breviario indispensabile per chi volesse approfondire la storia profonda che sta dietro questo manifesto, a partire dal panslavismo ottocentesco. È un libro snello quasi quanto quello di Dugin, ma di ben altro “spessore”.

La prima osservazione riguarda l’uso o il non uso di determinati termini. In tutto il testo la voce Eurasia compare una sola volta. Eppure riassume l’idea di fondo di Dugin, per il quale la Russia è una realtà culturale e territoriale totalmente autonoma e sostanzialmente compatta, pur se insistente su due continenti diversi (i continenti sono una convenzione geografica). Forse non voleva forzare troppo la mano su questo concetto, che suppone un legame forte, sia culturale che storico-politico, con l’Oriente, e quindi una propensione espansionistica ed egemonica in quella direzione: cosa che non può suonare gradita né alla Cina né all’Islam, gli altri due grandi poli del Risveglio. Tra l’altro, in questo unico riferimento Dugin cita lo storico e antropologo Lev Nikolaevič Gumilëv (figlio di Anna Achmantova), che in realtà non attribuiva affatto al termine Eurasia un significato politico ma lo considerava solo un paradigma storiografico. Piuttosto, il riferimento a Gumilëv è significativo se si considera il concetto da questi coniato di ethnos, inteso come “un collettivo che si differenzia dagli altri per un proprio stereotipo comportamentale e contrappone sé stesso a tutti gli altri collettivi”. Definizione che si presta molto bene a spiegare l’idea che Dugin ha del popolo russo.

Un altro termine che nel testo non compare mai è razionalismo, pure aleggiando costantemente, sotto le specie del suo derivato applicativo razionalizzazione, dietro i progetti dei liberali globalizzanti. Credo che anche questa cosa abbia un senso: Dugin non vuole lasciare in appannaggio agli avversari il monopolio della ragione, e anzi tende a sottolineare la loro perversa devianza da quello che ne sarebbe un uso onesto e corretto: ma non può nemmeno farne la bandiera di un movimento che, per sua stessa ammissione, è nato ed è tuttora mosso da pulsioni irrazionali.

Allo stesso modo, non mette sotto accusa direttamente la scienza, se non per denunciarne l’uso criminale volto ad azzerare le coscienze e a sostituire l’uomo con un suo clone digitale. I richiami costanti all’impero e alla tradizione ortodossa non ne fanno un nostalgico reazionario, così come le strizzate d’occhio al trumpismo e a QAnon non ne fanno un complottista grossolano e ignorante: sono esche per la pesca a strascico, i primi ad uso interno, le seconde lanciate in acque internazionali: allo stesso modo in cui i riferimenti a Tommaso d’Aquino, ultimamente tornato di moda e non solo tra i teologi, lo sono negli ambienti culturali più all’avanguardia.

E ancora. Il termine “democrazia” compare nel testo sempre legato a “liberale”, in una accezione che l’aggettivo rende negativa, perché sta come “rappresentativa”. In luogo della rappresentanza democratica Dugin propone invece quella “comunitaria”: “L’identità russa ha sempre dato la priorità al comune – il clan, il popolo, la chiesa, la tradizione, la nazione e il potere, e persino il comunismo rappresentava – sebbene artificiale, in termini di classe – un’identità collettiva contraria all’individualismo borghese.”

Dugin ha in mente (altrove lo cita espressamente), il mir, l’assemblea di villaggio che nella Russia zarista gestiva tutti gli obblighi comunitari nei confronti dello stato, dalle esazioni fiscali al reclutamento per l’esercito. La rievoca a sostegno dell’immagine di un’identità russa che sino alla vigilia della prima guerra mondiale aveva resistito alle sirene della modernizzazione e dell’individualismo. L’idea che ha della democrazia non si scosta molto da quanto scritto da Massimo Fini – un intellettuale antisistema, come lui stesso si definisce – qualche settimana fa su “Il fatto quotidiano” (credo che i servizi russi di controinformazione abbiano sottoscritto l’abbonamento – e forse più di uno – al quotidiano di Travaglio):

“Non credo alla democrazia rappresentativa (cfr. Sudditi. Manifesto contro la Democrazia). Credo solo alla democrazia diretta, quella immaginata del ginevrino Rousseau. La democrazia esisteva quando non sapeva di essere democrazia. Nell’ancien régime l’assemblea del villaggio, formata da tutti i capifamiglia, in genere uomini ma anche donne se il marito era morto, decideva su tutto ciò che riguardava il villaggio.” Che è una ricostruzione di quanto avveniva nell’ancien régime piuttosto fantasiosa.

Quella di Fini è solo una delle tante voci – non certo tra le più autorevoli, ma che trova comunque un suo non trascurabile uditorio tra gli indignati a vita e una cassa di risonanza negli organi della “controinformazione” antiglobalista, pentastellata o meno – che propugnano come nuovo (o antico) modello di socialità il comunitarismo. La nebulosa comunitaria offre il migliore spaccato del mare ideologico interno all’Occidente nel quale Dugin può pescare. Di comune c’è in realtà solo la concezione di massima per la quale l’individuo esiste in virtù delle sue appartenenze culturali, etniche, religiose o sociali, ovvero della sua possibilità di creare comunità. Questa concezione può poi essere declinata in varie maniere, che vanno dall’integralismo cattolico all’anti-illuminismo della Nouvelle Droite fino alla ibridazione col marxismo, più rozza in Costanzo Preve e più articolata in Andrè Gorz: e ha forti implicazioni, oltre che sul piano del rapporto individuale con le istituzioni (il concetto di cittadinanza attiva e di partecipazione politica è molto simile a quello della pòlis greca), su quello etico (ad esempio, rifiuta l’aborto).

A questo si riferisce evidentemente Dugin quando parla di una quinta colonna antiglobalista che sgretola dall’interno la “civiltà” occidentale.

La seconda osservazione concerne ancora il tema degli “apparentamenti”. Mentre leggevo il manifesto di Dugin provavo una sensazione di déjà vu, e mi è tornato in mente qualcosa di molto simile in cui mi ero imbattuto diversi anni fa. Ho verificato poi che si tratta della prolusione ad una Conferenza Internazionale sulla Depressione (svoltasi nel 2004). L’autore era il cardinale Javier Lozano Barragán, che al termine di una carrellata ancor più sintetica di quella di Dugin sulla storia del pensiero occidentale arrivava a riassumere così la situazione attuale:

“Non vi è unità ma solo frammentazione. La società si trasforma in gruppi di simboli, associazioni, movimenti. La solidità del partito politico, ‘della comunità, della nazione, sono così sostituiti.

L’uomo radicale professa un individualismo totale, possessivo e anarchico; si manifesta in una serie di negazioni: è antifamiliare, antimilitarista, anticlericale, antipartito, antistatale. Alla sua spontaneità attribuisce un valore assoluto, con le conseguenze socio-politiche della liberazione sessuale, dell’omosessualità, del femminismo, dell’aborto, del divorzio, della lotta contro i manicomi, contro le carceri, contro i concordati, per l’abolizione dell’insegnamento religioso, ecc. È l’uomo dell’anticultura radicale.”

Le diverse valutazioni che il cardinale dava del peso da attribuirsi alle vicende storiche o alle successive correnti di pensiero non inficiano la sostanziale omogeneità dello schema di lettura adottato. Ad Occam ad esempio Barragán faceva appena cenno, ma per contrapporlo “ai grandi pensatori che culminano nella Scolastica”, in primis a proprio a Tommaso d’Aquino. Un modo elegante per liquidare il nominalismo, senza per questo tacerne l’influsso negativo. Lo stesso dicasi per gli esiti della riforma protestante. Certo, il documento non prendeva in considerazione il ruolo di ‘resistenza’ del cristianesimo ortodosso, che tanta importanza ha per Dugin, e lo attribuiva invece in toto alla Chiesa cattolica: ma insisteva comunque sull’effetto di disgregazione indotto dalla modernità, e in termini non molto diversi da quelli usati dall’ideologo russo.

Non credo che negli ultimi vent’anni la posizione del mondo cattolico militante sia cambiata molto, se non nel senso di essere diventata ancor più critica nei confronti della “globalizzazione capitalistica”. Questo spiega e “giustifica” le convergenze sul piano della politica internazionale con l’universo ex-sovietico, la comprensione per i regimi che si reggono sull’integralismo religioso, le posizioni filo-putiniane professate recentemente, a fronte dell’invasione dell’Ucraina, non solo dall’ala arroccata su postazioni preconciliari, ma anche da molti esponenti della base (condivise ad esempio dal nuovo presidente della Camera, assieme all’apprezzamento per la “coerenza” patriottica e antiliberale del metropolita di Mosca).

È ciò cui si riferisce Dugin quando afferma che nella battaglia contro il globalismo, per far decollare il Grande Risveglio, tutti i mezzi e tutti gli alleati vanno bene: non è importante partire da una piattaforma di idee comuni, ma identificare il nemico comune. A uniformare le idee e a stabilire i confini si provvederà dopo, e ciascuno degli insorgenti lo farà a casa propria e a modo suo (sempre che i confinanti glielo permettano). Come abbiamo visto sopra, quindi, si parli di “grande risveglio” (che è peraltro l’etichetta usata anche dai gruppi avventisti d’oltreatlantico), di rinascita spirituale collettiva, di Jihad o di sindrome complottista, il banco del quale Dugin aspira ad essere il pesce-pilota è ricchissimo, vi nuotano nella stessa direzione le specie ittiche più diverse, dai pescecani ai tonni. Ma soprattutto è decisamente sguarnito e scarsamente motivato quello dei suoi difensori, o almeno di quelli che pur riconoscendo la strumentale malafede dell’ideologia di Dugin non possono fare a meno di condividerne almeno in parte la lettura storica. Costoro si trovano a combattere su due fronti, stando nel bel mezzo dello scontro, senza vedere alcuna realistica via d’uscita. Non occorre essere apocalittici per capire che si annunciano tempi duri.

***

I due “manifesti” precedenti (ma a questo punto possiamo dire tre, comprendendo anche quello del cardinal Barragán) ci prospettavano diversi scenari possibili del crollo dell’occidente: il primo per implosione interna, il secondo per un attacco dall’esterno, il terzo per trasgressione delle leggi divine.

Aldo Schiavone non è così pessimista. Ne “L’Occidente e la nascita di una civiltà planetaria”, che non è un manifesto ma ha la densità e le ambizioni di un vero saggio, vede le stesse cose che vedeva Jeffers e che vedono oggi gli “incivilizzati”, parte da constatazioni che sono proprie anche di Dugin, ma lo fa da un angolo prospettico e con una disposizione d’animo completamente diversi. Non potrò seguirlo passo dopo passo come in pratica ho fatto nei due casi precedenti, ma cercherò di ordinarne le tesi in una sequenza ordinata. Andrà persa la ricchezza delle argomentazioni, ma m’importa arrivare al nocciolo.

Già dalla prima pagina si capisce che Schiavone non è un catastrofista; non dice che il mondo va a ramengo, ma che è sempre più complicato viverci.

“Viviamo in un mondo che non è mai stato così complesso e anche così caotico – di una complessità̀ che produce (tra molte altre cose) disordine – con due principali componenti che concorrono, sia pure non da sole, a determinare questi caratteri.

La prima è un prodotto delle nuove possibilità della tecnica, che mettendo in contatto realtà finora non comunicanti e anzi drasticamente separate – nello spazio e nel pensiero – ha moltiplicato reti di interazioni sempre più intricate e difficili da decifrare, creando un contesto che è estremamente arduo comprendere e padroneggiare.

La seconda è costituita dalla convivenza intorno a noi – quasi dovunque in Occidente, come esito del salto tecnologico – di due insiemi culturali e sociali del tutto disomogenei, ma intrecciati l’uno nell’altro, ciascuno dei quali condiziona e coinvolge in modo opposto: uno che sta sparendo – in maniera spesso dolorosa e a volte perfino cruenta – mentre l’altro sta appena cominciando a formarsi, e non ha ancora un volto ben definito, anche se già se ne avvertono la presenza e l’impatto.”

Il che significa che gli occidentali non sono sgomenti e passivamente rassegnati come vorrebbero tanto Dugin che Jeffers (sia la natura o siano altre culture a metterli sotto attacco), ma sono senz’altro sconcertati.

Prima di spiegarci il perché di questo sconcerto, Schiavone chiarisce cosa intende per Occidente: “Occidente si dice in molti modi, per lo più contrapposti. È una parte del mondo o la matrice di valori universali? Lo spazio in espansione della democrazia o quello del suo declino? La terra del tramonto o l’alba di un nuovo inizio?”

Per Schiavone c’è intanto un Occidente geopolitico (il global North), che è definito in linea di massima dal maggiore sviluppo industriale, e di conseguenza dalla maggiore ricchezza individuale, sia pure distribuita inegualmente. Questi parametri sono al momento attuale invalidati dalla crescita rapidissima di altre potenze economiche, fino a ieri relegate nel global south, quello che una volta si chiamava terzo mondo: l’accezione “economica” va quindi perdendo rilevanza, perché corrisponde sempre meno alla reale situazione.

Il termine assume poi un secondo significato, che designa invece una categoria universale dell’incivilimento umano, una forma di civiltà. Questo Occidente – dice Schiavone – è “un insieme di cultura, acquisizioni tecnologiche, economia, rapporti sociali, modelli e valori politici e giuridici, stili di vita, sviluppatosi originariamente in Europa, poi trapiantato in America e diffuso nel mondo fino a presentarsi ormai come tendenzialmente delocalizzato”. Ed è a questo secondo significato che l’autore farà costante riferimento.

Ad una percezione superficiale, quella che tiene conto soprattutto dei parametri economici, vince l’impressione che al rapido scombussolamento in corso degli assetti economici corrisponda una crisi ben più profonda, quasi un crollo, della intera “civiltà” occidentale. Non è cosa nuova: già nella prima metà del Novecento, quando ancora l’Occidente dominava in pratica tutto il resto del globo, si moltiplicavano le voci di un suo imminente rovinoso collasso (Spengler per tutti, ma anche Freud o i francofortesi, o economisti come Schumpeter e sociologi come Revel, o distopisti come Orwell e Bradbury). “[…] Possiamo dire sin d’ora che in tutte le predizioni di declino o addirittura di rovina dell’Occidente c’è un tratto comune, al di là degli eventuali elementi di verità che in qualche caso possono contenere.” Il tratto comune sarebbe appunto l’aumento, divenuto esponenziale, della complessità.

E tuttavia, a dispetto di eventi catastrofici (crisi economiche, conflitti mondiali, ecc.) il crollo non c’era stato, o non era stato comunque così rovinoso. Anzi, verso la fine del secolo, con la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’URSS, che per quasi l’intero secolo aveva rappresentato il principale competitor, il modello liberal-capitalistico era parso uscire definitivamente vincitore, così da far ricomparire un cauto ottimismo (espresso ad esempio da Fukuyama ne “La fine della storia”)