di Paolo Repetto, 3 luglio 2022

Avvertenza 2022. Avevo iniziato a scrivere questo mini-saggio circa un anno fa, prima di essere dirottato in un fastidiosissimo tunnel sanitario che si sta rivelando interminabile. All’epoca mi erano chiari gli argomenti da trattare e la modalità nella quale intendevo svilupparli, ma una volta entrato nel balletto delle terapie, delle mezze guarigioni e delle ricadute non ho più trovato la concentrazione per tornarci su e soprattutto la motivazione per portare a termine il mio proposito. È incredibile quanto il crollo della confidenza col tuo stato fisico possa mutare drasticamente l’ordine delle priorità.

Avvertenza 2022. Avevo iniziato a scrivere questo mini-saggio circa un anno fa, prima di essere dirottato in un fastidiosissimo tunnel sanitario che si sta rivelando interminabile. All’epoca mi erano chiari gli argomenti da trattare e la modalità nella quale intendevo svilupparli, ma una volta entrato nel balletto delle terapie, delle mezze guarigioni e delle ricadute non ho più trovato la concentrazione per tornarci su e soprattutto la motivazione per portare a termine il mio proposito. È incredibile quanto il crollo della confidenza col tuo stato fisico possa mutare drasticamente l’ordine delle priorità.

Riprendendo oggi in mano, grazie ad una pausa che spero definitiva, le pagine cui avevo già dato una certa sistemazione, mi sembra che in fondo una loro autonomia queste arrivino ad averla, e che il postarle, magari anche solo come bozza di un lavoro destinato ad essere ampliato ed approfondito, possa mettermi in una condizione di debito col lettore: debito al quale, per carattere, sarò poi stimolato ad ottemperare.

Non intendo farla diventare un’abitudine (è vero: ci sono già sul sito altri lavori sospesi): semplicemente, è l’unica proposta che oggi sono in grado di fare.

Quando penso all’antichità, il particolare che più mi spaventa è che quelle centinaia di milioni di schiavi sulle cui schiene poggiò la civiltà, una generazione dopo l’altra, non hanno lasciato di sé traccia alcuna. Non ne conosciamo nemmeno i nomi.

In tutta la storia greca e romana, quanti nomi di schiavi conoscete? Io non so citarne che due o al massimo tre. (George Orwell)

Premessa 2021

Sto rileggendo Nel ventre della balena, di George Orwell, e mi chiedo se la maggior parte delle idee e delle convinzioni che ho l’impressione di portarmi dietro da sempre non arrivino in realtà direttamente da queste pagine. È come le avessi apprese tantissimo tempo fa, e non solo, ma assimilate in vena, fatte mie fino a dimenticarne la provenienza e a riscriverle alla mia maniera. Al tempo stesso però continuo a dubitare di averli già letti tutti, questi saggi, perché di alcuni proprio non ho ricordo, e nemmeno ne trovo traccia quando vado a consultare le vecchie agende nelle quali fino al Duemila, per trent’anni, ho tenuto un diario delle letture.

Non è la prima volta che capita: d’altro canto, alla mia età la smemoratezza è da mettere in conto, e andrà sempre peggio. Solo che mentre in genere riesco poi a rintracciare le fonti dei “deja vu”, scoprendo pagine sottolineate in libri che da decenni avevo dimenticato persino di possedere, in questo caso ho l’impressione che la cosa sia un po’ più complessa, che la consonanza che avverto con l’autore abbia un’altra origine.

Il dubbio si è insinuato già a partire dal piccolo excursus autobiografico che apre la raccolta, intitolato Giorni Felici. Al di là delle ovvie differenze che corrono tra chi cresce in epoche e ambienti totalmente diversi, ho rivissuto attraverso Orwell l’intera gamma delle mie esperienze infantili e adolescenziali, soprattutto di quelle scolastiche, le positive e più ancora le negative. Le sintonie che ho riscontrato non potevano essere frutto solo di una precedente lettura, stavano a monte. Certe emozioni, certe rabbie, aspettative e delusioni già le conoscevo, e mi ci riconoscevo, ben prima di sentirmele raccontare.

È quindi ora che mi chiarisca un po’ le idee, anche per pagare ad Orwell il giusto tributo.

Tributare un Omaggio ad Orwell non significa azzardarne una biografia, come invece ho fatto con altri, sia pure a mio modo. Per più ragioni. Intanto Orwell aveva dettato, tra le sue ultime volontà, “desidero che dopo la mia morte non mi vengano dedicate funzioni commemorative e che di me non sia scritta alcuna biografia”. Le volontà come al solito non sono state rispettate, gli sono stati dedicati un profluvio di studi critici e biografici, oggi è persino protagonista di una grafic novel, per cui è molto noto (anche se questo non significa che sia altrettanto “conosciuto”: è noto, come vedremo, soprattutto per le ragioni sbagliate). Nemmeno intendo poi riassumere o recensire i suoi libri: li do per scontati, penso che tutti dovrebbero averli letti, e quelli che ancora non l’hanno fatto sarà bene si affrettino.

Preferisco invece fare una chiacchierata a ruota libera sul mio particolare rapporto con Orwell, mettere in luce alcuni aspetti particolari della sua vicenda umana e della sua opera (soprattutto della parte più sottovalutata) e sottolineare quei tratti della sua personalità e del suo pensiero che oggi più che mai me lo fanno sentire vicino. Senza trascurare, visto che ne ho l’occasione, di saldare qualche altro debito e di suggerire alcuni possibili apparentamenti. Spero che la cosa non mi prenda la mano, come in realtà accade troppo spesso: ma dovesse succedere, sarebbe un deragliamento annunciato.

1. La mia conoscenza di Orwell non ha seguito il tracciato canonico, che in genere procede a ritroso, dai capolavori alle opere minori (o si ferma direttamente ai primi). Ho letto Animal farm piuttosto tardi, forse ne ho addirittura visto prima la trasposizione cinematografica a cartoni animati (quella del 1954). È uno di quei libri che dopo un po’ dai per conosciuti, e finisci quindi per scoprirli con enorme ritardo. E neppure di 1984 posso vantare una lettura precoce. È andata pressappoco alla stessa maniera, ho visto prima il film (anche questo del 1954) con Edmond O’Brien nella parte di Winston Smith.

Sono convinto d’altra parte che sia proprio questo il miglior tipo di approccio. Ci sono pagine che messe prematuramente in mano ai ragazzi rischiano di non essere capite, di suscitare un amore o un rifiuto tutti di pancia (ma, soprattutto, di non essere rilette). Conoscendomi, temo che sarebbe andata proprio così. Credo che persino Animal Farm guadagni da una lettura matura e consapevole più di quanto non perda di impatto sull’ immaginario di un ragazzo o di un adolescente. Il discorso vale poi in assoluto per 1984: ho visto troppi studenti abbandonarne la lettura a metà, traditi dall’eccessivo entusiasmo di insegnanti che alle medie non consiglierebbero mai Salgari o Verne. Ora, non nego che da opere particolarmente significative possa essere colto qualche frutto ad ogni età, ma varrebbe la pena lasciare che i frutti fossero maturi.

Ciò che in realtà voglio dire è che i libri (alcuni libri) possono incidere sulla vita in due modi diversi: o perché ti indirizzano, ti indicano un possibile percorso (e questo accade in genere se li leggi nell’adolescenza; ma non solo) o perché ti danno conferme rispetto a percorsi che hai almeno in parte già compiuti (e questo accade, necessariamente, in età più matura). Nel caso del mio rapporto con Orwell la sua opera ha funzionato in entrambe le maniere, ma proprio perché l’ho accostata gradualmente, ogni volta con motivazioni diverse, e ogni volta uscendone diversamente segnato.

Ho frequentato dunque Orwell fin dall’adolescenza, ma per vie traverse. Attorno ai vent’anni conoscevo direttamente (nel senso che li avevo davvero letti) solo Giorni in Birmania, Senza un soldo a Parigi e Londra e, soprattutto, Omaggio alla Catalogna. Col senno di poi posso affermare che i tratti essenziali del carattere e delle idee di Orwell li avevo incontrati già tutti. Devo anche aggiungere che per questa occasione ho rinfrescato la conoscenza, andando a rileggere i libri di cui si parlerà nelle pagine che seguono. Un piacere enorme e una scoperta continua.

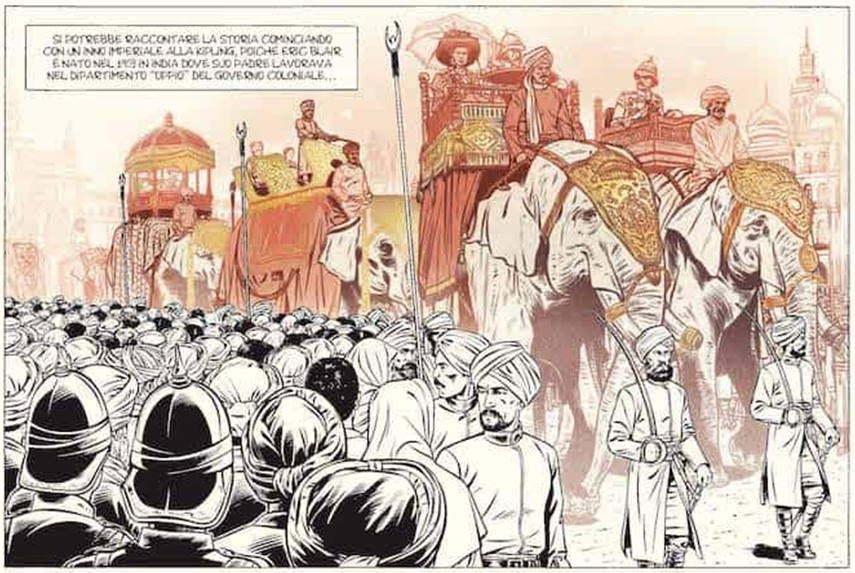

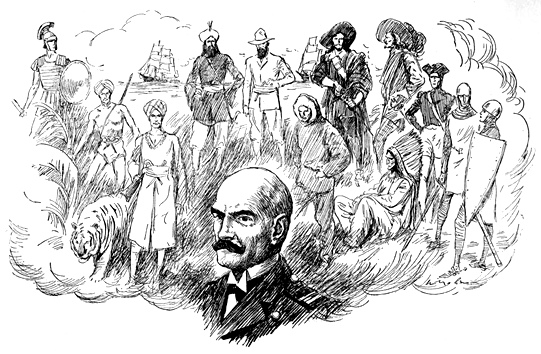

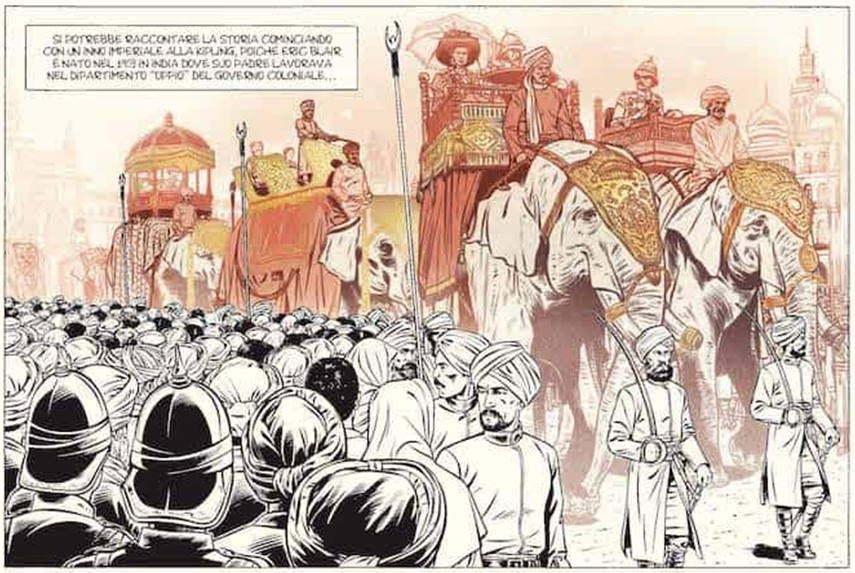

Mi ero imbattuto nel primo romanzo seguendo un percorso a zig zag che dal ciclo salgariano della jungla e dai fumetti de Il Cavaliere ideale e de Il Principe del sogno (pubblicati sul L’Intrepido) conduceva ai racconti indiani di Kipling (ma prima ancora agli straordinari film che negli anni cinquanta ne erano stati tratti, come Kim e Gunga Din) e a Lord Jim di Conrad.

L’approdo a Giorni in Birmania ha costituito un bel salto, e soprattutto mi ha impartito una salutare doccia fredda. Il fascino misterioso del paese evocato nel titolo mi aveva spinto a e cercare un supplemento di esotismo, l’anello di congiunzione tra le jungle indiane e quelle malesi: cosa che naturalmente non ho trovato, perché era del tutto estranea agli intenti dell’autore. Ho invece conosciuto l’aspetto più subdolo del colonialismo, forse meno brutale di quello raccontato nei libri sullo schiavismo, ma non meno odioso: quello del degrado morale che infetta tutti coloro che ne sono coinvolti, quale che sia il loro ruolo, passivo o attivo.

Orwell era un adolescente tutt’altro che sereno, come lui stesso racconta proprio in Giorni felici. Era incline per indole (e certamente anche per il retaggio di una educazione puritana) ai sensi di colpa, e proprio questo lo aveva spinto, dopo il mezzo fallimento negli studi rimediato al college di Eton, a mollare tutto e ad arruolarsi nella polizia coloniale. Non aveva tardato a pentirsene e a maturare un disgusto e un rimorso ancora maggiori per i cinque anni di servizio prestati in Birmania. Il libro che ci svela tutto questo non ha un carattere autobiografico in senso stretto, perché non racconta le vicende vissute dell’autore: ma raffigura impietosamente la protervia presuntuosa e l’avvilente meschinità in mezzo alle quali si è trovato e il crescente disagio da cui si è sentito pervadere. Era la cosa più antieroica che avessi letto sino ad allora: nessuno dei personaggi, coloni o colonizzati che fossero, poteva vantare non dico la statura di un eroe ma nemmeno una dignità morale accettabile. Stranamente però non ne ero rimasto deluso, perché del tutto ingenuo non ero e alcuni tratti di quel volto li avevo già intravvisti persino in Kipling: anche se poi, per capire l’ambiguità del rapporto del poliziotto Blair (ancora non aveva adottato il nom de plume) nei confronti dei colonizzati, ho dovuto attendere la lettura di racconti come Una impiccagione e Sparare all’elefante.

Orwell è in genere presentato come il contraltare di Kipling; in tutta la sua opera, e non solo in Giorni in Birmania, c’è una indignata condanna del colonialismo e di ogni forma di imperialismo. In tal senso gli autori a lui più prossimi sono senz’altro Multatuli e Conrad (dei quali troverò modo di parlare altrove). Ma al netto delle differenti esperienze – e del fatto che Orwell abbia preso progressivamente le distanze da Kipling, fino a dichiarare senza mezzi termini di odiarlo – sono convinto che i loro atteggiamenti non fossero poi così lontani, se li leggiamo scomodando il parametro del “razzismo”: nel senso che “razzista” non era neppure il secondo, a dispetto delle sue idee sul “fardello dell’uomo bianco”. In fondo, davanti alla cultura indiana Kipling semplicemente sospendeva il giudizio: “Io ho vissuto abbastanza in questa India per sapere che è meglio non sapere nulla, e posso raccontare solo com’è andata”[1]. Cosa che puntualmente, ma in termini molto più pessimistici, pensa anche Orwell: per il quale però, a differenza di quanto pensava Kipling, il rapporto coloniale non fa che portare allo scoperto il peggio di entrambe le culture che si confrontano.

Orwell è in genere presentato come il contraltare di Kipling; in tutta la sua opera, e non solo in Giorni in Birmania, c’è una indignata condanna del colonialismo e di ogni forma di imperialismo. In tal senso gli autori a lui più prossimi sono senz’altro Multatuli e Conrad (dei quali troverò modo di parlare altrove). Ma al netto delle differenti esperienze – e del fatto che Orwell abbia preso progressivamente le distanze da Kipling, fino a dichiarare senza mezzi termini di odiarlo – sono convinto che i loro atteggiamenti non fossero poi così lontani, se li leggiamo scomodando il parametro del “razzismo”: nel senso che “razzista” non era neppure il secondo, a dispetto delle sue idee sul “fardello dell’uomo bianco”. In fondo, davanti alla cultura indiana Kipling semplicemente sospendeva il giudizio: “Io ho vissuto abbastanza in questa India per sapere che è meglio non sapere nulla, e posso raccontare solo com’è andata”[1]. Cosa che puntualmente, ma in termini molto più pessimistici, pensa anche Orwell: per il quale però, a differenza di quanto pensava Kipling, il rapporto coloniale non fa che portare allo scoperto il peggio di entrambe le culture che si confrontano.

Detto in altri termini: Kipling manifestava ammirazione e meraviglia per la cultura indiana, soprattutto per il suo retaggio sapienziale ed esoterico, ma la giudicava poi alla luce dell’evoluzionismo spenceriano. Ovvero, è tutto molto bello, ma è un mondo che non regge il passo dei tempi. Riteneva che quella antichissima civiltà non avesse mai superato lo stadio della stupefazione infantile, ed era convinto che per far uscire le popolazioni indiane dalla condizione di minorità fosse necessario il pungolo duro ma stimolante del dominio inglese. Ma pensava anche che non si può amministrare un paese se non si convive con la sua cultura, le sue tradizioni, le sue religioni, se non si è in grado di parlare con la sua gente. Un esempio limite di questo possibile rapporto lo proponeva nella simbiosi e nel reciproco rispetto tra il giovanissimo Kim e l’anziano lama, nel legame che si crea tra i due, a dispetto delle differenze e, volendo a tutti i costi scorgerla, della “superiorità” del ragazzo anglo-indiano (perché è Kim in fondo a procurare ad entrambi di che vivere e a superare con la sua scaltrezza e la sua conoscenza del territorio gli ostacoli che di volta in volta si frappongono alla loro “ricerca”).

Orwell non era altrettanto entusiasta, perché considerava di quella cultura anche gli aspetti pratici, le ricadute sui rapporti sociali, e ne coglieva quegli stessi esiti di diseguaglianza e di sfruttamento che sono comuni ad ogni forma di dominio. In più riteneva la civiltà orientale totalmente inquinata dal rapporto di sottomissione agli inglesi: i birmani che ci racconta, quale che sia il loro livello economico o di educazione, non sono molto diversi dai poliziotti inglesi che li bastonano e dai funzionari e dai commercianti che li discriminano. “È di dominio comune – scrive ne Il leone e l’unicorno – che l’indiano soffre molto più a causa dei suoi concittadini che non per colpa degli inglesi. Il piccolo capitalista indiano sfrutta gli operai nel modo più spietato. Il contadino trascorre la vita, dalla nascita alla morte, tra le grinfie dell’usuraio”. Anche se era perfettamente cosciente che “questo stato di cose è un risultato indiretto del dominio inglese che, coscientemente o no, cerca di mantenere l’India il più possibile in uno stato primitivo” (esattamente il contrario di quanto pensava Kipling).

Meno che mai confidava che il divario, il discrimine tra le due condizioni, sarebbe stato superato in un sincero rapporto d’amicizia. Il suo alter-ego romanzesco, John Flory, è anch’egli attratto dalla cultura orientale e insofferente dei codici di comportamento dei sahib bianchi, ma deve ad un certo punto prendere atto che i suoi interlocutori indigeni quei codici li hanno introiettati, li applicano anche nei loro rapporti orizzontali e non vogliono affatto mutarli o rifiutarli. In definitiva, piuttosto che del destino dell’una o dell’altra cultura gli importa di quello degli esseri umani, e punta il dito sullo stato di degrado cui questi possono essere ridotti. Ma questa situazione, come vedremo, non è precipua del mondo coloniale.

Nell’un caso e nell’altro non parlerei affatto di razzismo. Nessuno dei due romanzieri è motivato da pregiudizi di tipo biologico. Per entrambi le differenze esistono, e in effetti sarebbe un po’ difficile negarle, ma non si iscrivono in una scala valoriale delle diverse etnie. Le differenze riguardano gli individui, non le razze, e sono addirittura più accentuate all’interno delle culture alle quali quegli individui appartengono.

«Nei riguardi dei “natives” non si nutriva lo stesso sentimento che si nutriva in patria per la ‘gente bassa.’ – confessa Orwell – Il punto essenziale era che gli ‘indigeni’, i birmani, ad ogni modo, non davano l’impressione di essere fisicamente repulsivi […] Sentivo nei riguardi di un birmano quasi quello che sentirei nei riguardi di una donna. Come quasi ogni altra razza, i birmani hanno un odore caratteristico, che non so descrivere: è un odore che ti dà come un formicolio ai denti, ma che non mi ha mai disgustato. (Incidentalmente, gli orientali dicono che ‘noi’ abbiamo odore. I cinesi, credo, dicono che un bianco puzza come un cadavere. I birmani dicono lo stesso, sebbene io non abbia mai trovato un birmano così scortese da dirmelo in faccia.)»

Piuttosto, sono le convinzioni di fondo da cui i due partono, il diverso rapporto con l’idea di progresso, a segnare in direzioni opposte le loro opere. Orwell, come Conrad e al contrario di Kipling, non crede affatto che gli uomini siano fondamentalmente buoni, e nemmeno crede che con la civilizzazione possano diventarlo. Della marcia del progresso vede soprattutto la parte che rimane in ombra, le scorie e i cadaveri che lascia al bordo della strada, come testimoniano le righe che ho posto in esergo a questo scritto.

Sa anche che l’ottimismo rispetto ad una supposta “natura umana” è alla radice di ogni grande utopia sociale, e Orwell è l’autore distopico per eccellenza. Crede in compenso che tutto ciò che riesce ad assicurare agli individui un maggiore margine di libertà, intesa sia come negativa (la libertà dalle costrizioni, di non fare), sia come positiva (la libertà di pensare e di agire, nella consapevolezza naturalmente del limite, ovvero del diritto altrui alla stessa libertà), valga la pena comunque di essere perseguito. La libertà è condizione irrinunciabile per una esistenza dignitosa. E questo vale per ogni essere umano, a qualsiasi latitudine o longitudine.

Orwell pone quindi già nel suo primo libro il tema dell’illegittimità del dominio coloniale, in un’epoca in cui anche le sinistre, quella inglese principalmente, ma in sostanza tutte le altre europee, lo trovavano compatibile con gli interessi della classe operaia. Lo fa nei termini individuali ed emotivi della reazione disgustata ad uno spettacolo avvilente, ma questo lo porta a prendere le distanze dal compromesso “politico”. Se non si potrà mai realizzare una società perfetta, si dovrà pur sempre aspirare ad una meno ingiusta, partendo dall’eliminazione delle storture più vistose, rispetto alle quali l’unico strumento di riscatto è quello della crescita culturale. E se non si arriverà a migliorare il mondo, si sarà comunque in pace con la propria coscienza, per averci almeno provato. Che è ciò che ho sempre pensato anch’io.

Penso anche un’altra cosa. Paradossalmente, malgrado il ribaltamento dei rapporti (nel senso che oggi sono gli ex-colonizzati a invadere il mondo occidentale) abbia definitivamente sfatato il mito di una possibile società multiculturale, e malgrado su Kipling sia stato stampigliato il marchio scarlatto dell’imperialismo, la sua posizione sembra preludere alle mode new-age e alla filosofia post-moderna. Persino l’amicizia tra Kim e il vecchio lama, che pure è un rapporto bellissimo e genuino – con buona pace di chi vuole leggervi una strumentalizzazione imperialistica – rischia di essere letta in questa chiave. In qualità di ammiratore precocissimo e tuttora entusiasta di Kipling respingo categoricamente questa interpretazione. Credo invece che l’ulteriore ribaltamento, quello dell’immagine, nasca da una ambiguità che non è affatto di Kipling, la cui posizione (e chiamiamola pure “imperialistica”) è chiara.

L’ambiguità è piuttosto nell’atteggiamento preconcetto di chi lo legge, e si esprime essenzialmente in due modi. Da un lato c’è il lamento vittimistico (mi riferisco alla sua espressione più raffinata, quella resa popolare ad esempio da Edward Said con il suo celebratissimo saggio sull’Orientalismo), per il quale esiste un pregiudizio eurocentrico a tutt’oggi non superato nei confronti delle culture orientali (in particolare nei confronti di quelle arabo-islamiche), nato già con la riscossa medioevale dell’Europa, alimentato nell’Ottocento dalle rappresentazioni romanzesche dei popoli d’Oriente come irrazionali e moralmente corrotti, e supportato da teorie scientifiche che certificavano la loro inferiorità. Tutto vero, fatto salvo un particolare che Said e coloro che si attestano su queste posizioni tendono a trascurare. Il fatto cioè che questa lettura non solo è stata consentita, ma ha ottenuto un vasto consenso, unicamente perché chi l’ha adottata risiedeva e insegnava in Occidente. Un’operazione del genere, la critica radicale della cultura attraverso le cui istituzioni ti esprimi, non sarebbe mai stata possibile né nel vicino né nell’estremo Oriente.

Dall’altro lato c’è quello definito da Pascal Bruckner “il singhiozzo dell’uomo bianco”, che si presenta in apparenza come un doveroso ripensamento sulle storture e le ingiustizie perpetrate nei confronti del resto del mondo in nome di una presunta “missione” occidentale. Anche in questo caso, l’intento è più che positivo: ma quando dal ripensamento si passa al rifiuto in blocco degli esiti del millenario percorso della civiltà occidentale, per cercare altrove significati e valori “autentici”, si scade nella filosofia di comodo. In realtà quei valori e quei significati sono frutto di storie completamente diverse, sono impenetrabili ai nostri occhi, inconciliabili con una sensibilità diversamente educata, sono in disuso persino nei luoghi d’origine, dove continuano ad essere venduti solo sulle bancarelle per turisti, nei pacchetti “tutto compreso” degli ashran. È una filosofia deresponsabilizzante, che induce a cambiare l’arredo e la suppellettile anziché a intervenire decisamente sulle parti strutturali. (Un chiaro esempio di questa interpretazione l’ho poi ritrovato ad esempio, molto più tardi, nella Trilogia Malese di Antony Burgess: ma non mancano anche da noi gli esempi, Terzani in primis)

Quella di Orwell è invece la coscienza lucida che in un mondo governato dalle leggi del mercato non c’è cultura “alternativa” che tenga: non basta fuggirne, bisogna immergercisi per cambiarlo, nei limiti del possibile ma mirando alla sostanza. Come Kipling, che in India aveva trascorso gli anni dell’infanzia, e che da quella suggestione in fondo non era mai uscito, anche Orwell rimpiange lo sguardo del bambino, torna volentieri a rievocare un mondo precedente: ma lo fa nella piena consapevolezza di coltivare un sogno. «Non apro mai uno dei libri di Kipling – scrive – senza pensare: “Mutamento e decadenza in tutto quello che vedo intorno”» Il pensiero immediatamente successivo è però come arginare questa decadenza, senza perdersi nella nostalgia del passato: e questo sarà uno dei temi ricorrenti nella sua narrativa.

2. Da Giorni in Birmania qualcosa della vita di Orwell avevo appreso: ora ero curioso di conoscere il resto. L’occasione è arrivata qualche anno dopo con Senza un soldo a Parigi e Londra, per il quale funzionava ancora una volta la suggestione del titolo. Uscivo infatti dalla lettura di Furore e di Sulla strada, oltre che da un paio di esperienze di brevi espatri a tasche vuote, proprio nelle città cui si riferiva Orwell. Come nel caso precedente, il libro non corrispondeva affatto a ciò che cercavo, ma fotografava perfettamente quel che già avevo trovato in giro, e dava del vagabondaggio un’idea molto meno romantica di quella che Kerouac e la beat generation diffondevano in quegli anni.

Rientrato dalla Birmania, ancora nauseato per quello che aveva visto e di cui era stato anche attore, tormentato come già ho detto dai sensi di colpa, Eric Blair rifiuta di integrarsi attraverso un qualsivoglia impiego e sceglie di vedere il mondo dalla parte degli sconfitti: «Sentivo di dover sottrarmi non soltanto all’imperialismo ma ad ogni forma del dominio dell’uomo sull’uomo. Volevo sommergermi, scendere in mezzo agli oppressi, essere uno di loro e schierarmi al loro fianco contro i loro tiranni. E, soprattutto perché avevo dovuto riflettere e scoprire ogni cosa in solitudine, avevo finito per portare il mio odio dell’oppressione al di là d’ogni limite. In quel periodo, il fallimento mi sembrava essere la sola virtù. Ogni sospetto di carriera, di “successo” nella vita anche nel senso di riuscire a guadagnare qualche centinaio di sterline all’anno, mi pareva spiritualmente turpe, una specie di prepotenza».

È attratto da Parigi, che negli anni venti era la capitale della cultura europea, cosmopolita e liberale. Non ha molto chiaro quel che vuole fare, ma vuole senz’altro sottrarsi all’atmosfera ipocrita e spocchiosa dell’Inghilterra post-vittoriana. Spera che nel clima di creatività e di assoluta libertà di pensiero promesso dalla metropoli francese ci si possa seriamente dedicare alla letteratura. Le cose non sono però così facili. “Nella primavera del 1928 partii per Parigi, dove intendevo vivere con poco mentre scrivevo due romanzi (mi spiace dirlo, mai pubblicati) e magari imparare anche il francese. Nell’estate del 1929 i miei due romanzi erano terminati; ma gli editori non vollero che me ne separassi, e così mi trovai quasi senza un soldo e con un impellente bisogno di lavorare.”

Non entra nel giro che conta, non incontra i protagonisti della vita culturale, letterati e artisti, e nemmeno ha contatti con l’ambiente dei fuorusciti, russi e italiani in testa. Una volta rapidamente esaurito il piccolissimo gruzzolo sul quale faceva conto per i primi tempi, deve ingegnarsi a sbarcare il lunario. “Dici che vuoi scrivere. Scrivere è un’assurdità. C’è un solo modo per far soldi con la penna, ed è quello di sposare la figlia di un editore – gli dice un suo occasionale coinquilino – Ma tu potresti diventare un buon cameriere se ti tagliassi quei baffi.” I baffi non li taglia, e nemmeno riesce a diventare un buon cameriere, ma sopravvive.

Se si confronta la sua esperienza con quanto raccontato da Henry Miller in Parigi 1928 si ha l’impressione che il nostro sia finito in un’altra città. I suoi compagni nell’anno e mezzo di permanenza in Francia sono solo dei falliti che vivono di espedienti, una fauna internazionale sì, ma che si trascina da una occupazione miserabile all’altra, quando la trova. Niente ritrovi di intellettuali o grandi sbornie collettive con risse finali da operetta, non una serata trascorsa nei bistrot del Lungosenna a discutere di letteratura. Solo bevute solitarie per dimenticare la fatica, lavate di testa per il minimo ritardo o errore nel servizio, fregature rimediate da compagni di sventura, dagli strozzini del monte dei pegni o da professionisti dell’arte di arrangiarsi, lunghi periodi di fame nera e ambienti perennemente luridi.

La fatica, il sudiciume, le umiliazioni sono raccontati senza rancore, sono vissuti con passiva rassegnazione, ma costituiscono le uniche costanti di questa esperienza. Dopo aver letto queste pagine e dato uno sguardo a quel che accade oltre le porte delle cucine sarà difficile apprezzare un pranzo in un ristorante parigino o la sosta in un albergo. La cosa più straordinaria è però che tutto questo, in fondo, non ci indigna: come accade per i coevi film di Chaplin, siamo immersi in una vergogna sociale, ma se un riscatto ci attendiamo è solo quello individuale (forse perché sappiamo che il protagonista la sua condizione in qualche modo se l’è scelta). È significativa in proposito la descrizione delle diverse mentalità di chi lavora in questi ambienti:

«Un albergo va avanti perché chi vi lavora è sinceramente fiero di quello che fa, per quanto possa essere stupido e orribile il suo lavoro. Se uno batte la fiacca, gli altri se ne accorgono subito e cospirano contro di lui per farlo licenziare […] Anche il cameriere è, in certo modo, fiero della propria abilità, che però consiste soprattutto nell’essere servile. Il lavoro gli conferisce l’abito mentale non già dell’operaio, ma dello snob. Vive sempre con gente ricca sotto gli occhi, ne ascolta le conversazioni, sta in piedi accanto al loro tavolo, li adula con sorrisi e piccole facezie discrete. Ha il piacere di spendere denaro per procura.

«Un albergo va avanti perché chi vi lavora è sinceramente fiero di quello che fa, per quanto possa essere stupido e orribile il suo lavoro. Se uno batte la fiacca, gli altri se ne accorgono subito e cospirano contro di lui per farlo licenziare […] Anche il cameriere è, in certo modo, fiero della propria abilità, che però consiste soprattutto nell’essere servile. Il lavoro gli conferisce l’abito mentale non già dell’operaio, ma dello snob. Vive sempre con gente ricca sotto gli occhi, ne ascolta le conversazioni, sta in piedi accanto al loro tavolo, li adula con sorrisi e piccole facezie discrete. Ha il piacere di spendere denaro per procura.

Per di più ha sempre la possibilità di diventare ricco a sua volta, perché, sebbene la maggioranza dei camerieri muoia povera, ogni tanto godono di lunghi periodi di fortuna. Il risultato è che, a furia di vedere sempre denaro e sperare di farne, il cameriere finisce con l’identificarsi, in un certo senso, col suo datore di lavoro. […] Si adopererà per servire un pranzo con stile, perché sente di partecipare egli stesso a quel pranzo […].

I “plongeurs” (è questo il solo tipo di impiego che Orwell riesce a rimediare), a loro volta, hanno una mentalità diversa. Il loro è un lavoro senza prospettive, è molto gravoso e nello stesso tempo non richiede la minima abilità, così come non presenta il minimo interesse; è il genere di lavoro che solo le donne farebbero, se avessero la forza necessaria. Tutto quello che si chiede loro è di essere sempre in attività, e sopportare un orario gravoso e un’atmosfera soffocante. Non hanno modo di cambiar vita, perché con la loro paga non possono mettere da parte un soldo, e un orario di lavoro che va dalle sessanta alle cento ore settimanali non lascia loro il tempo d’imparare a fare qualcos’altro. Tutt’al più possono sperare di trovare un lavoro un po’ più leggero come guardiano notturno o inserviente ai gabinetti.»

Per uno che era partito avendo in mente soprattutto di conservare ad ogni costo la propria libertà di pensiero e di movimento non è certo il massimo.

Rientrato alla fine in patria, cambia scenario, ma non condizione. L’esistenza vagabonda Orwell la conduce per altri tre anni. Finisce persino in carcere, per ubriachezza (sia pure volutamente, per conoscere dall’interno anche quell’ambiente). Si concede delle rare pause quando gli capita qualche offerta per brevi periodi di insegnamento o di collaborazione a piccole riviste, poi torna a peregrinare con gli altri disgraziati seguendo la mappa delle stagioni dei raccolti, del luppolo o delle mele. È talmente impegnato a sopravvivere che non ha molto tempo per pensare. Lo farà solo dopo, al momento di tirare le somme di quell’esperienza: e sarà un bilancio tutt’altro che esaltante.

Rientrato alla fine in patria, cambia scenario, ma non condizione. L’esistenza vagabonda Orwell la conduce per altri tre anni. Finisce persino in carcere, per ubriachezza (sia pure volutamente, per conoscere dall’interno anche quell’ambiente). Si concede delle rare pause quando gli capita qualche offerta per brevi periodi di insegnamento o di collaborazione a piccole riviste, poi torna a peregrinare con gli altri disgraziati seguendo la mappa delle stagioni dei raccolti, del luppolo o delle mele. È talmente impegnato a sopravvivere che non ha molto tempo per pensare. Lo farà solo dopo, al momento di tirare le somme di quell’esperienza: e sarà un bilancio tutt’altro che esaltante.

«Nel complesso il primo contatto con la miseria è un fatto curioso. Ci avete pensato tanto, alla miseria: l’avete temuta tutta la vita, sapevate che prima o poi vi sarebbe piovuta addosso; ma in realtà tutto è totalmente, prosaicamente diverso. V’immaginavate che fosse una cosa semplicissima, e invece è quanto mai complicata. V’immaginavate che sarebbe stata terribile, ma è soltanto squallida e noiosa. Innanzitutto scoprite l’“abiezione” della miseria, gli espedienti ai quali vi costringe, le complicate meschinità, le pitoccherie.

Scoprite il tedio, che è compagno inseparabile della miseria; non avete niente da fare, e siccome siete denutrito non riuscite a interessarvi a niente. Nient’ altro che il cibo potrebbe scuotervi. Scoprite che quando un uomo va avanti una settimana a pane e margarina non è più un uomo; è solo un ventre con qualche organo accessorio.»

Potevo riconoscermi in qualche modo nella prima parte del libro, quella appunto che si svolge a Parigi, per aver lavorato come lavapiatti su una nave per qualche tempo: capivo dunque di cosa parlava quando raccontava di giornate lavorative da diciotto ore e di settimane da sette giorni senza riposo, e soprattutto conoscevo il disagio di svolgere un lavoro che non ti insegna nulla e ti costringe a prendere ordini da gente per la quale in genere nutri solo disprezzo. Allo stesso modo, in un’altra occasione avevo anche sperimentato cosa significa resistere a Londra senza una lira in tasca, sia pure per un solo mese e mezzo, e come ci si può ingegnare per sopravvivere, passando sopra anche a certi piccoli scrupoli morali.

Senza un soldo mi aveva comunque spiazzato. L’ho letto a vent’anni, col cuore che opponeva qualche resistenza, perché a quell’età per quanto scafati ci si aggrappa ancora ai miraggi di palingenesi: ma nella testa sentivo che era giusto non tacere del degrado morale che si accompagna con la fame e le privazioni a quello fisico, anche a costo di veder svanire quei miraggi. Orwell era il primo autore che riconoscevo totalmente onesto nel raccontare queste vicende e nel descrivere il mondo dei marginali e dei diseredati con i quali aveva convissuto. E, soprattutto, nel valutare lucidamente la parte giocata dal narratore all’interno del quadro: “Sfortunatamente non si risolve il problema classista diventando amici di vagabondi. Al massimo, facendolo, ci si libera di qualche pregiudizio di classe”.

3. Quanto avevo trovato in Senza un soldo mi è stato confermato qualche anno dopo da La strada di Wigan Pier. Quest’ultimo non è il resoconto di un vagabondaggio, ma un vero e proprio studio sociologico, avvalorato da cifre, dati e statistiche, sulle condizioni in cui vivevano i lavoratori nel nord-ovest industriale dell’Inghilterra, una delle zone più desolate del paese. Il quadro che risulta dalla prima parte dell’indagine è impressionante, sia quando descrive il decadimento fisico e morale degli abitanti dei quartieri poveri che quando racconta il lavoro semischiavile nei pozzi minerari.

Orwell non è affatto un osservatore freddo e distaccato. Anzi: questa sua esperienza diretta la rivendica costantemente, per dire che lo squallore lui l’ha visto da vicino, l’ha addirittura fisicamente vissuto, e proprio per questo può parlarne senza retorica, esponendo le cose così come sono. “Mi sono recato colà un po’ perché volevo vedere che cosa sia la disoccupazione di massa nella sua fase peggiore e un po’ per osservare da vicino la più tipica sezione della classe operaia inglese. Ciò era necessario per me come parte del mio aderire al socialismo. Perché prima di sentirci sicuri di essere genuinamente socialisti si deve decidere se le cose al presente siano tollerabili o non tollerabili e si deve assumere un atteggiamento definito sul problema terribilmente difficile del classismo”.

Nel suo resoconto/racconto c’è un intento fortemente polemico nei confronti della tendenza della sinistra alle costruzioni dottrinarie e puramente teoriche. In virtù di quanto ha potuto conoscere sul campo Orwell si ritiene autorizzato a lanciarsi, nella seconda parte, in un pamplet su ciò che non funziona, non tanto nel socialismo in sé, quanto nel modo in cui viene propagandato e professato. “Per difendere il socialismo occorre cominciare attaccandolo” – scrive, e precisa: “Il socialismo come lo intendo io.” La domanda da cui parte è: “come mai non siamo tutti socialisti, considerata la semplice e palese bontà dell’idea?” La risposta, o meglio, le diverse risposte che si dà mettono impietosamente a nudo le contraddizioni e le ipocrisie della sinistra, e ciò spiega perché il suo editore, un convinto militante, abbia fatto pressioni per pubblicare solo la prima parte. Il libro era stato commissionato infatti dal Left Book Club, e le riflessioni che conteneva non andavano certamente nella direzione attesa. Ma a questo punto Eric Blair era già diventato George Orwell (firma questo libro per la prima volta con lo pseudonimo che lo renderà famoso), e non aveva ceduto. All’editore non era rimasto che cercare di mitigare la deriva “ereticale” con una prefazione “allineata”, che difendeva ad esempio la politica di industrializzazione forzata portata avanti in quegli anni dall’Unione Sovietica, sulla quale invece Orwell picchiava pesante.

D’altro canto, le ragioni che Orwell adduceva per spiegare la diffidenza della maggioranza degli inglesi, lavoratori compresi, nei confronti del socialismo, rapportate alla sua epoca appaiono perfettamente plausibili (e per certi versi lo sono ancora oggi). Lo erano tanto più proprio perché nascevano dalla personale immersione nell’inferno rivelato dall’indagine. Orwell non si stanca mai di ribadire: “Questa è la realtà dei fatti, così stanno le cose”, e di sottolineare come il socialismo dottrinario quella realtà la ignori, attaccato com’è al dogmatismo dei principi e all’uso di un linguaggio stereotipato, al culto del progresso tecnologico e al pregiudizio di classe esercitato alla rovescia.

«La letteratura socialista – scrive ad esempio a proposito dei modi della comunicazione, del linguaggio della propaganda – anche quando non è apertamente scritta dall’alto in basso, è sempre totalmente estranea alla classe operaia in linguaggio e modo di pensare… È dubbio che qualcosa definibile come letteratura proletaria esista attualmente, ma un buon autore di commedie musicali si avvicina a produrre qualcosa del genere più di qualunque scrittore socialista a cui io possa pensare. Quanto al gergo tecnico dei comunisti, è tanto lontano dal linguaggio comune quanto quello di un manuale di matematica. Ricordo di aver udito il discorso di un oratore comunista a un pubblico operaio. Era un discorso zeppo delle solite cose libresche, tutto frasi lunghissime, parentesi e “ciò non ostante” e “comunque possa essere”, oltre alle consuete espressioni a base di “ideologia”, “solidarietà proletaria”, “coscienza di classe” e così via.»

Il sarcasmo orwelliano tocca però il culmine quando stigmatizza l’ostentazione di anticonvenzionalismo, un atteggiamento che irrita chi ne è spettatore e induce una rancorosa aggressività in chi lo pratica. «Come per il cristianesimo, gli adepti al socialismo sono la sua peggiore pubblicità … c’è l’orribile prevalenza – davvero preoccupante – di eccentrici e di svitati, ovunque si raccolgano dei socialisti. A volte si ha ‘impressione che le sole parole ‘socialismo’ e ‘comunismo’ attraggano a sé con forza magnetica ogni vegetariano, ogni nudista, ogni portatore di sandali, ogni maniaco sessuale, quacchero, guaritore naturista, pacifista e femminista d’Inghilterra.» Può sembrare una notazione molto forzata, ma se traduciamo i termini socialista e comunista, ormai in disuso, con i più vaghi “disobbediente” o “antagonista”, e proiettiamo l’immagine un secolo avanti, magari integrando la galassia degli ‘eccentrici’ con nuove categorie, abbiamo la fotografia della situazione attuale.

Quanto invece al progresso e alla tecnica, la posizione di Orwell è più articolata: «La specie di individuo che prontamente accetta il socialismo è anche la specie di individuo che guarda al progresso meccanico, “come tale”, con entusiasmo. E ciò è talmente vero che i socialisti sono spesso incapaci di capire che esiste l’opinione opposta. Di norma, l’argomento più persuasivo a cui possano pensare è di dirvi che la presente meccanizzazione del mondo è niente a paragone di ciò che vedremo quando il socialismo si sarà stabilito. Dove oggi c’è un solo aereo, in quei giorni ce ne saranno cinquanta! Tutto il lavoro che è fatto oggi dalla mano sarà allora fornito dalle macchine; tutto ciò che oggi è di cuoio, legno o pietra sarà fatto di gomma, vetro o acciaio; non ci sarà disordine alcuno, non ci sarà incertezza alcuna, non ci saranno distese desertiche, selvagge, non ci saranno belve feroci, male erbe, malattie, non ci sarà né povertà né dolore e così via. Il mondo socialista sarà soprattutto un mondo ‘in ordine’, un mondo efficiente. Ma è precisamente da questa visione del futuro come una specie di scintillante mondo wellsiano che rifuggono le menti sensibili.»

I tre quarti di secolo trascorsi hanno in realtà ribaltato oggi le posizioni della sinistra, almeno di quella più radicale, spingendola su posizioni che un tempo erano proprie del conservatorismo. Orwell fa però riferimento alla forma di pensiero “progressista” dominante nella sua epoca, e la sua originalità sta nel fatto che non si limita a stigmatizzare la mitizzazione della tecnica o l’uso distorto che si ne è fatto, ma ne denuncia la natura già intrinsecamente alienante. Fa parte anche lui delle “menti sensibili”, anche se poi prende atto che un’alternativa credibile al suo utilizzo non c’è. Ma su questo mi riservo di tornare tra poco.

Ciò che più mi aveva colpito in Senza un soldo (e che ho ritrovato in un’altra accezione in Wigan Pier: per questo li accomuno) è la distanza che con disarmante sincerità Orwell confessa di provare nei confronti dei ‘poveri’ ai quali si mescola. “Avevo affetto per loro e spero che essi lo avessero per me; ma mi aggiravo in mezzo a loro come un estraneo, e ne eravamo tutti consapevoli. Da qualunque parte vi volgiate, questa maledizione della differenza di classe vi si para dinanzi come una muraglia. O meglio, non tanto come una muraglia quanto come la parete di vetro di un acquario; è così facile fingere che non ci sia e così impossibile penetrarla.”

Non ha alcuna pretesa di diventare un “proletario ad honorem”: partecipa della miseria, ma non si identifica con i miserabili, Rimane sempre un testimone, ed è aiutato a mantenerne la consapevolezza dal fatto che gli altri avvertono la sua diversa estrazione, vuoi per come muove le mani, vuoi per l’accento o il modo di parlare o di camminare, per l’aspetto nel suo assieme, che a dispetto degli abiti logori mantiene una sua borghese “eleganza”.

“Prendiamo me, membro tipico del ceto medio. È facile per me dire che voglio liberarmi delle differenze di classe, ma quasi tutto ciò che penso e faccio è il risultato di differenze di classe. Tutte le mie nozioni – nozioni del bene e del male, del piacevole e dello spiacevole, del buffo e del serio, del bello e del brutto – sono essenzialmente nozioni piccoloborghesi; il mio gusto in fatto di libri, di cibi e di abiti, il mio senso dell’onore, il modo in cui so stare a tavola, il giro delle mie frasi, il mio accento, perfino i movimenti caratteristici del mio corpo, sono i prodotti di un genere particolare di educazione e di una nicchia particolare a mezza via della scala sociale. Quando capisco questo capisco anche che non serve a nulla dare una manata sulle spalle di un proletario, dicendogli che è un uomo bravo quanto me; se voglio avere un autentico rapporto con lui, devo fare uno sforzo per il quale molto probabilmente non sono preparato. Per tirarmi fuori dal brutto affare classista, devo sopprimere non solo il mio snobismo personale, ma anche quasi tutti gli altri miei gusti e pregiudizi. Devo alterare me stesso così completamente che alla fine non sarei più riconoscibile come la stessa persona”.

E allora, per evitare ipocrisie, occorre aver ben chiaro da dove arrivi la distanza, come si è generata. “Ero piccolo, molto piccolo, non avevo più di sei anni, quando mi resi conto per la prima volta delle distinzioni di classe. Prima di quell’età, i miei eroi principali erano stati generalmente operai, perché sembravano sempre intenti a fare cose interessanti come pescare, battere il ferro o costruire case. […]

Ma non passò molto tempo prima che mi si proibisse di giocare coi figli dell’idraulico; erano ‘ordinari’ e mi si disse di stare lontano da loro. Era una cosa un po’ snob, se volete, ma anche necessaria, perché gente del ceto medio non può permettere che i suoi figli imparino a parlare con accento plebeo.”

Arriva ad inserire una considerazione che, malignamente estrapolata, farà gridare allo scandalo i recensori “benpensanti” e i politicamente corretti ante-litteram, e sarà usata per screditarlo, a dispetto della chiarezza e della verità del suo significato: “Ecco che cosa ci insegnavano, che ‘la gente bassa puzza’. E qui, ovviamente, ci troviamo di fronte a una barriera insuperabile. Perché nessun sentimento di simpatia o di antipatia è così fondamentale come un sentimento fisico. L’odio di razza, l’odio di religione, differenze di educazione, di temperamento, d’intelletto, perfino differenze di codice morale, possono essere superate; ma la ripugnanza fisica non si può superare. Potete avere dell’affetto per un assassino o un sodomita, ma non per un uomo dall’alito fetido, abitualmente fetido, intendo. Per quanto bene possiate augurargli, per quanto possiate ammirare il suo carattere e la sua mente, se gli puzza il fiato, è un uomo orribile e, nel più segreto fondo del cuore, lo odiate. Può non avere grande importanza che il borghese medio sia allevato nell’idea che la classe operaia è ignorante, pigra, beona, triviale e disonesta; è quando vi si cresce nell’idea che l’operaio è anche sporco che si fa il guaio. E nella mia infanzia ci crescevano nell’idea che la gente del popolo è sporca. Molto presto nella vita acquisivi il concetto che c’è qualcosa di repulsivo in un corpo d’operaio […].”

Tutto questo non mi indignava e non mi disturbava affatto, anzi: se una cosa non sopporto è proprio l’ipocrisia che sta dietro la mistica del proletariato, la presunzione di saperne cogliere e interpretare le aspettative e le paure, addirittura meglio dei proletari stessi, di esserne insomma la coscienza avanzata. Questa sì, mi è sempre parsa una forma insopportabile di ‘colonialismo sociale’. Persino io, che di quel proletariato facevo parte senza ombra di dubbio, avvertivo una distanza, e non perché fossi stato educato a “percepirne gli odori” (che tra l’altro, l’igienizzazione sempre più diffusa ha cancellati, reali o metaforici che fossero, così come la standardizzazione dell’abbigliamento o la scomparsa dei dialetti ha livellato gli altri indicatori sociali più eclatanti), quanto per il fatto che bene o male avevo potuto accedere a un certo livello d’istruzione e già vedevo la mia condizione da un altro punto di vista. Percepivo (e pativo) la differenza nelle aspettative “di senso”, individuali e sociali, rispetto alla maggior parte dei miei compagni del paese: ma ho patito ancor più quella rispetto ai miei compagni di studi, soprattutto all’università, e di militanza politica successivamente, che si arrogavano l’interpretazione autentica delle “istanze proletarie” e si candidavano ad avanguardie.

Tutto questo non mi indignava e non mi disturbava affatto, anzi: se una cosa non sopporto è proprio l’ipocrisia che sta dietro la mistica del proletariato, la presunzione di saperne cogliere e interpretare le aspettative e le paure, addirittura meglio dei proletari stessi, di esserne insomma la coscienza avanzata. Questa sì, mi è sempre parsa una forma insopportabile di ‘colonialismo sociale’. Persino io, che di quel proletariato facevo parte senza ombra di dubbio, avvertivo una distanza, e non perché fossi stato educato a “percepirne gli odori” (che tra l’altro, l’igienizzazione sempre più diffusa ha cancellati, reali o metaforici che fossero, così come la standardizzazione dell’abbigliamento o la scomparsa dei dialetti ha livellato gli altri indicatori sociali più eclatanti), quanto per il fatto che bene o male avevo potuto accedere a un certo livello d’istruzione e già vedevo la mia condizione da un altro punto di vista. Percepivo (e pativo) la differenza nelle aspettative “di senso”, individuali e sociali, rispetto alla maggior parte dei miei compagni del paese: ma ho patito ancor più quella rispetto ai miei compagni di studi, soprattutto all’università, e di militanza politica successivamente, che si arrogavano l’interpretazione autentica delle “istanze proletarie” e si candidavano ad avanguardie.

In Orwell la consapevolezza di quella distanza non si traduceva in rassegnazione; era il gesto di onestà necessario per cominciare sul serio a parlare di un qualche possibile cambiamento. La confessava senza tanti infingimenti e senza cercare scusanti: le cose stanno così, sembrava dire, ed è inutile e disonesto cercare di raccontarsele in altro modo. Importante è saperlo, e comportarsi di conseguenza.

Per questo, già molto prima di arrivare a quello che sarebbe stato poi giudicato un “tradimento”, non perdeva l’occasione di attaccare i “compagni” borghesi. Ne distingueva diverse tipologie: “gli schiumanti accusatori della borghesia, gli annacquati riformatori… i giovani astutissimi arrampicatori social-letterari che sono oggi i comunisti … e finalmente tutta quella deprimente tribù di donne magnanime, di uomini in sandali e di barbuti bevitori di succhi di frutta”, e di ciascuna denunciava in un aggettivo o in una lapidaria immagine la povertà di spirito, l’ambiguità, la grettezza delle motivazioni. “Un borghese abbraccia il socialismo e forse s’ iscrive addirittura al partito comunista. Ciò, che reale differenza fa? c’è qualche mutamento nei suoi gusti, nelle sue abitudini, nei suoi modi, nella sua mentalità, nella sua ‘ideologia’, per usare il termine dei comunisti? È da notarsi che egli continua a frequentare abitualmente le persone del suo ceto; si sente infinitamente più a suo agio con un membro della sua classe, il quale lo ritiene un pericoloso bolscevico, che con un membro della classe operaia, il quale si suppone condivida le sue idee; i suoi gusti in fatto di cibo, vino, abiti, libri, quadri, musica, balletto sono ancora riconoscibilmente gusti borghesi. I più dei socialisti borghesi, mentre teoricamente aspirano a una società senza classi, restano attaccati come pece ai miserabili frammenti del loro prestigio sociale”.

L’ironia di Owell è incapace di sconti nei confronti di coloro i quali, giocando a identificarsi con il proletariato, lo tradiscono. “Forse, le buone creanze a tavola non sono una cattiva dimostrazione di sincerità. Ho conosciuto molti socialisti borghesi, ho ascoltato per ore la loro tirata contro la loro classe eppure mai, neppure una volta, ne ho incontrato uno che a tavola avesse preso a comportarsi come un proletario – osserva Orwell. – Può essere solo perché in cuor suo sente che le maniere proletarie sono disgustose.”

Più tardi, in Fiorirà l’aspidispra, disegnerà la figura di Philip Ravelston, un intellettuale alto borghese che aderisce al marxismo e se ne fa ardente propugnatore, ma che a dispetto degli sforzi per scimmiottare i modi di vita dei proletari non riesce a tagliare i ponti con la classe sociale da cui proviene, e ne conserva inconsciamente gli atteggiamenti e la disposizione mentale. “Gli piaceva pensare alla gente perduta, alla gente del sottosuolo, vagabondi, mendicanti, criminali, prostitute. È un mondo buono quello in cui vivono nelle loro fetide pensioncine equivoche, nelle loro infermerie d’ospizio. Gli piaceva pensare che sotto il mondo del denaro si stendono i vasti bassifondi della sporcizia e della degradazione, dove sconfitta o riuscita non hanno più significato alcuno; una specie di regno di spettri, dove tutti sono uguali.” Ravelston lo pensa però seduto nel proprio salotto, e lo afferma durante le sedute del club di cui è socio. Eppure diventa una figura di riferimento per il protagonista del romanzo, in positivo (lo invidia) e in negativo (si compiace di coglierne le incongruenze). Questi è a sua volta un aspirante intellettuale che della propria frustrazione vuol fare virtù, imponendosi una coerenza esterna estrema nei modi di vivere: ciò che in realtà non lo porta a nulla e non lo rappacifica con se stesso.

***

4. L’idea di Orwell di studiare le classi più povere dall’interno non era così originale. Trent’anni prima Jack London, per scrivere Il popolo degli abissi, aveva vissuto per un mese e mezzo travestito da barbone nell’East End di Londra. Ne ho già parlato altrove (cfr. Tre vagabondi), e quindi non sto a ripetermi. Mi limito a cogliere la sottile differenza sia delle motivazioni che dei modi, ma soprattutto dello spirito, coi quali l’esperienza è stata vissuta dai due.

In entrambi i casi la finalità è quella del reportage giornalistico, ma la destinazione di questo reportage cambia. London intendeva, non senza una punta di sciovinismo, raccontare agli americani il ritardo dell’Inghilterra quanto a progresso sociale. Chiarisce nella nota di presentazione che la sua è una descrizione realistica dell’altra faccia della società inglese, quella che ospita gli sconfitti e gli sfruttati, e che viene sempre celata dietro l’immagine di una crescita economica straordinaria. È una sorta di rivincita nei confronti dello snobismo col quale gli inglesi avevano sempre trattato la cultura e la civiltà americana; nasce come un’indagine sociale, ma alla fine assume il significato di un j’accuse politico.

Anche London, come Orwell, era un socialista. Sia pure in una maniera tutta sua, molto americana, che combinava Marx con Nietzsche e con Sorel. E anche lui, come Orwell, col socialismo, o meglio, coi socialisti, ebbe un rapporto conflittuale, soprattutto dopo che si rese conto che la gran parte dei suoi consistenti contributi economici alla causa era finita nelle tasche dei capi. Ciò lo aveva indotto, ad un certo punto, a prendere le distanze dal movimento e dalle organizzazioni sindacali, per coltivare un socialismo personalissimo e molto disincantato.

Anche London, come Orwell, era un socialista. Sia pure in una maniera tutta sua, molto americana, che combinava Marx con Nietzsche e con Sorel. E anche lui, come Orwell, col socialismo, o meglio, coi socialisti, ebbe un rapporto conflittuale, soprattutto dopo che si rese conto che la gran parte dei suoi consistenti contributi economici alla causa era finita nelle tasche dei capi. Ciò lo aveva indotto, ad un certo punto, a prendere le distanze dal movimento e dalle organizzazioni sindacali, per coltivare un socialismo personalissimo e molto disincantato.

È chiaro che Orwell ha preso a modello il London de Il popolo degli abissi, ed egli stesso non ha esitazioni a confessarlo: così come più tardi riconoscerà, a proposito di 1984, il debito con Il tallone di ferro, tra i primi romanzi distopici del ventesimo secolo.

La disposizione con la quale i due si calano nei bassifondi dell’umanità non è però identica. Intanto, quando aveva deciso di camuffarsi da relitto umano, assumendo le sembianze di un marinaio americano senza un soldo e alla ricerca di un imbarco, London era già uno scrittore ricco, famoso e osannato. Era uscito da una povertà che aveva conosciuto da dentro, senza bisogno di cercarla, e l’impegno di tutta la sua vita fu poi di non ricaderci. Al contrario di Orwell, quindi, arrivava da una educazione tutt’altro che borghese, che non gli aveva trasmesso pregiudizi. In quelle «bande di “cads”, ragazzacci ineducati che ti si buttavano addosso spesso in cinque o dieci contro uno”, che erano il terrore di Orwell bambino, o tra quei “figli della strada londinesi, con la loro voce squillante e la loro mancanza di scrupoli intellettuali, potevano rendere impossibile la vita a coloro che consideravano inferiore alla propria dignità rispondere loro per le rime» London sarebbe stato un capo.

Non stupisce dunque quello gli accade, la sensazione che prova: «Per strada fui ben presto colpito dalla differenza di status causata dal mio abbigliamento. Qualsiasi servilismo era scomparso dall’ atteggiamento della gente comune con cui entravo in contatto. Oplà! Un battito di ciglia, per così dire, ed ero diventato uno di loro. La mia giacca logora, dai gomiti consunti, era il segno e l’attestazione della mia classe, che era anche la loro classe. Mi rendevo simile a loro, e invece dell’attestazione servile e troppo rispettosa che avevo ricevuto fino ad allora, mi trovavo a condividere un certo cameratismo. L’uomo con i calzoni di velluto e la cravatta lercia non mi chiamava più “signore” o “principale”: ero diventato “amico”, adesso, una parola bella e sincera».

Naturalmente la solidarietà cameratesca degli uni ha il suo contraltare nel declassamento da parte degli altri: “Dal mio nuovo abbigliamento discendevano altri mutamenti di condizione. Scoprii che quando attraversavo un incrocio affollato dovevo stare più attento a evitare i veicoli, e mi apparve chiaro che il valore della mia vita era sceso in proporzione a quello dei miei vestiti. Prima, quando chiedevo la strada a un poliziotto, in genere mi domandava: – In bus o in carrozza, signore? – Adesso mi chiedeva: – A piedi? – E nelle stazioni ferroviarie mi davano un biglietto di terza classe, come fosse del tutto ovvio”.

Anche questa era una sensazione che conoscevo: la mia particolare percezione della ‘distanza’, quella di cui parlavo più sopra, l’avevo vissuta anche a parti ribaltate. Ricordo che una notte, nei tardi anni Sessanta, mentre ci aggiravamo per il quartiere di Soho dopo una giornata di digiuno quasi totale e non volontario, il mio compagno di avventura mi chiese: “Ma non dovremmo aver paura?”. Al che risposi: “Guardati attorno: sono loro ad aver paura di noi”.

London la mette giù in maniera più delicata: “E quando finalmente arrivai nell’East End, scoprii con soddisfazione che non avevo paura della folla. Ero entrato a farne parte. Il mare vasto e maleodorante si era richiuso sopra di me, o meglio mi ci ero immerso dolcemente, e non c’era nulla di terribile in questo, fatta eccezione per la maglia da fuochista”.

Di terribile c’è invece quello che nell’East End London vede, in un’epoca nella quale l’Inghilterra ha ancora un impero, è la maggiore potenza navale del mondo e accumula ricchezze che affluiscono da tutti i continenti. Vede masse enormi di diseredati: quelli che lavorano, retribuiti con salari da fame e strangolati dai debiti, costretti a spaccarsi la schiena per tirare su pochi spiccioli; i disoccupati e i vagabondi che si aggirano pressoché invisibili per le strade, sperando di trovare un qualsiasi momentaneo lavoro, a dispetto magari dell’’età avanzata o della debolezza fisica, raccolgono gli avanzi di cibo nella spazzatura e dormono di notte sulle panchine: gli uni e gli altri impegnati con tutte le loro forze solo a sopravvivere.

In quella che definisce una “voragine umana infernale” London incontra tuttavia anche alcuni personaggi che sono riusciti a dispetto della miseria a conservare la loro dignità e oppongono una resistenza eroica e solitaria alla nullificazione. Ci offre ogni tanto immagini di un socialismo un po’ deamicisiano, che devono qualcosa anche al culto superomistico di origine nietzschiana. Del resto, lui stesso rappresenta l’esempio più clamoroso di chi dalla miseria ha saputo emanciparsi con la sola forza della sua volontà e con una cultura conquistata con i denti. Sono convinto che fosse questo a fargli scorgere la possibilità di risalita dalla voragine: ma anche che figure come quelle che racconta potessero esistere veramente, prima che la burocratizzazione della lotta del proletariato ne decretasse la scomparsa.

In questo differisce da Orwell, che invece non si fa concessioni. Anche nel quadro da lui dipinto alcune figure emergono rispetto allo squallore generalizzato, ma l’impressione è che lo spazio concesso alle individualità sia davvero ridottissimo. C’entra forse il fatto che Orwell descrive la situazione creatasi immediatamente a ridosso della grande crisi del ‘29, ma la convinzione dello scrittore inglese è quella cui ho già accennato: la fame e la misera disumanizzano totalmente. La sua esperienza non dura sei settimane, ma anni, e il contatto prolungato con quella realtà finisce non per renderla normale, ma per farla cogliere al di là dell’eccezionalità e dello scandalo. Inoltre, a differenza di London, Orwell nella povertà ci si imbatte: almeno per quanto concerne le esperienze parigina e londinese non si può dire che la scelga.

Arrivano comunque alla stessa conclusione. Come scrive London: “Non ci si può sbagliare. La civiltà ha centuplicato le capacità produttive dell’uomo e, a causa della cattiva gestione, i suoi uomini vivono peggio delle bestie”. La cattiva gestione, tanto per lui quanto per Orwell, è quella operata dal modo di produzione industriale. Con la differenza che per il primo il fattore più grave è la redistribuzione ineguale delle risorse, mentre per il secondo l’industrialismo non determina soltanto una sopravvivenza fisica sempre più precaria, ma cancella nei lavoratori poveri anche ogni dignità morale, li rende quasi disumani. I personaggi disgustosi “il cui modo di parlare – dice Orwell – ti dà la sensazione che non siano persone vere, ma un tipo di fantasma che ripete in eterno lo stesso discorso senza né capo né coda […] esistono in centinaia di migliaia, e sono i prodotti caratteristici del mondo moderno, di quello che l’industrialismo ha fatto per noi”.

***

5. La denuncia della nuova miseria creata dal produttivismo arriva principalmente dagli scrittori inglesi, ed è comprensibile, dal momento che in Inghilterra le prime due fasi della rivoluzione industriale sono già compiute alla fine dell’Ottocento, e i loro risvolti negativi, a livello sia ambientale che sociale, sono ormai evidenti. La povertà narrata dai romanzieri francesi (da Hugo a Zola), da quelli russi (Gorkij) o scandinavi (Hamsun, Martinsson) o italiani (Verga) è ancora legata ad un mondo preindustriale. Orwell è stato invece preceduto anche da diversi connazionali. Dando per scontato Dickens, autore d’obbligo nella formazione culturale vittoriana, che in opere come Tempi difficili o Oliver Twist lancia una indignata protesta sociale (anche se è poi costretto da esigenze di cassetta ad annacquarla con finali dolciastri), dietro l’opera di Orwell si può ad esempio facilmente cogliere l’influsso di quella di George Gissing.

Gissing la povertà non l’aveva cercata, né ci si era imbattuto. C’era proprio cascato dentro, in seguito ad una serie di disavventure sentimentali che ne avevano troncato le aspirazioni di umanista brillante e appassionato. Aveva conosciuto persino il carcere, e si era trovato a condividere la vita degradata e umiliante degli abitanti dei più squallidi bassifondi londinesi. Non gli restava che fare di necessità virtù, denunciando nei suoi primi romanzi la miserabile realtà degli slums londinesi. “L’arte deve essere oggi il portavoce della miseria, perché la miseria è la nota dominante del nostro mondo” – faceva dire ad uno dei suoi protagonisti – “Voglio far capire alla gente le spaventose condizioni (materiali, intellettuali e morali) delle nostre classi povere, per mostrare l’orrenda ingiustizia di tutto il nostro sistema sociale, e illuminare un piano per riformarlo.”

Quella miseria Gissing la conosce meglio degli stessi London e Orwell, perché è costretto ad affrontarla non da più o meno allegro vagabondo, ma avendo sulle spalle la responsabilità di una famiglia. Per questo motivo, e soprattutto per un’attitudine caratteriale decisamente pessimista, nei confronti dell’ambiente che descrive prova soltanto antipatia ed avversione. C’è un divario enorme tra la sua capacità di rappresentare il degrado sociale e l’incapacità di entrare in sintonia con la massa che lo vive, di intenderne e di parlarne il linguaggio. Non ha nemmeno bisogno di confessare apertamente i suoi sentimenti, come farà Orwell; questo rifiuto lo si avverte subito, perché Gissing non si sforza affatto di mantenersi neutrale. Vive tra i poveri, osserva i poveri e si propone, con i suoi libri, di rendere loro un servizio, ma non riesce né ad amarli né a sopportarli, prova quasi un odio fisico, è costantemente irritato dalla loro meschina materialità. Si sente tra loro come un prigioniero, e i soli personaggi che si distinguono positivamente in tanto squallore sono i prigionieri come lui, costretti in un mondo che è loro estraneo e che tarpa l’ingegno e le speranze.

Malgrado ciò, per molti aspetti Gissing è molto più prossimo ad Orwell di quanto potrebbe sembrare. Nel suo unico libro di viaggi, Sulle rive dello Ionio, scrive ad un certo punto: “Ogni uomo ha un suo anelito intellettuale; io ho quello di sfuggire alla vita che conosco e di tornare, per virtù del sogno, in quell’antico mondo che deliziò la mia immaginazione di fanciullo” (nel suo caso si tratta del mondo greco e romano). Le vestigia di questo mondo le trova ad esempio nel Meridione italiano, e segnatamente nella sua area più arretrata, in Calabria: ne è talmente suggestionato da tollerare la miseria delle popolazioni calabresi, che gli appare comunque solare, mentre considera torbida e insopportabile quella delle masse londinesi. (In questo è simile a molti suoi contemporanei in fuga dalla società vittoriana, ma molto diverso da Dickens, che nel suo resoconto di un viaggio in Italia parla di “Città sporche e tristi, paese decadente, umanità ambigua” e scrive, in una lettera ad un amico: “Se tu potessi vedere i lazzaroni come sono in realtà: meri animali, squallidi, abietti, miserabili, per l’ingrasso dei pidocchi; viscidi, brutti, cenciosi, avanzi di spaventapasseri!”).

Malgrado ciò, per molti aspetti Gissing è molto più prossimo ad Orwell di quanto potrebbe sembrare. Nel suo unico libro di viaggi, Sulle rive dello Ionio, scrive ad un certo punto: “Ogni uomo ha un suo anelito intellettuale; io ho quello di sfuggire alla vita che conosco e di tornare, per virtù del sogno, in quell’antico mondo che deliziò la mia immaginazione di fanciullo” (nel suo caso si tratta del mondo greco e romano). Le vestigia di questo mondo le trova ad esempio nel Meridione italiano, e segnatamente nella sua area più arretrata, in Calabria: ne è talmente suggestionato da tollerare la miseria delle popolazioni calabresi, che gli appare comunque solare, mentre considera torbida e insopportabile quella delle masse londinesi. (In questo è simile a molti suoi contemporanei in fuga dalla società vittoriana, ma molto diverso da Dickens, che nel suo resoconto di un viaggio in Italia parla di “Città sporche e tristi, paese decadente, umanità ambigua” e scrive, in una lettera ad un amico: “Se tu potessi vedere i lazzaroni come sono in realtà: meri animali, squallidi, abietti, miserabili, per l’ingrasso dei pidocchi; viscidi, brutti, cenciosi, avanzi di spaventapasseri!”).

Ora, anche Orwell, come ho già accennato, rimpiange il passato. In effetti moltissime sue pagine appaiono intrise di nostalgia (e questa la fa addirittura da protagonista in Una boccata d’aria). Ma è necessario distinguere tra le possibili disposizioni d’animo con le quali la nostalgia viene vissuta. Nel caso di Orwell la rievocazione nostalgica riguarda un tempo, un mondo, una condizione che ha direttamente conosciuto; per altri, come appunto Gissing, è rivolta invece a mondi solo idealizzati, anche se amati al punto da diventare comunque condizionanti per l’esistenza. In quest’ ultimo caso non è soltanto questione di tornare indietro, ma di andare proprio altrove. In fondo si tratta di utopie personalissime, di nicchie individuali che ci si ritaglia e che paradossalmente possono essere rese concrete, per brevi periodi e in condizioni particolari come quelle che si realizzano per Gissing lungo le rive dello Jonio.

Orwell rimane invece sempre perfettamente consapevole che quel tempo, quel mondo e quella condizione ai quali va con la memoria non possono tornare, e sa benissimo che il ricordo ne ha selezionato solo i lati positivi. “Rassegniamoci al fatto che il ritorno a un modo di vivere più semplice, più libero, meno meccanizzato, per desiderabile che possa essere, non si verificherà. Questo non è fatalismo, è semplice accettazione dei fatti.”

Questo perché: “Nessun essere umano vuol fare checchessia in modo più scomodo di quel che sia necessario. Da qui l’assurdità di quel quadro dei cittadini di Utopia che si salvano l’anima con lavoretti decorativi. In un mondo dove tutto possa essere fatto dalle macchine, tutto sarà fatto dalle macchine. Tornare deliberatamente a metodi primitivi, usare strumenti arcaici, porre piccoli ostacoli idioti sulla propria strada, sarebbe dar prova di dilettantismo, darsi arie da falso artista, rendersi ridicoli. Sarebbe come sedersi solennemente a tavola per far colazione con posate di pietra”.

Usa dunque la memoria solo per trarne una qualche consolazione di fronte ad un presente e a un futuro che non lasciano presagire nulla di buono. Se non altro, essa testimonia il fatto che modi di vita differenti sono stati possibili, e se pure irripetibili, possono fungere da parametro per orientare le nostre scelte future, per non lasciare cadere ogni speranza.

“Le città industriali erano lontane, una macchia di fumo e di sofferenza nascosta dalla curvatura della terra. Qui si era ancora nell’Inghilterra che ho conosciuto nella mia infanzia: le scarpate lungo la ferrovia ricoperte di fiori selvatici, i prati dall’erba alta dove grandi cavalli lustri brucano e meditano, i lenti ruscelli in mezzo ai salici, le verdi distese di olmi, la speronella nei giardini delle casette di campagna; e poi il grande deserto tranquillo della periferia londinese, le chiatte sul fiume fangoso, le strade familiari, i manifesti che annunciano gli incontri di cricket e i matrimoni della famiglia reale, i signori in bombetta, i piccioni di Trafalgar Square, gli autobus rossi, i poliziotti in blu – tutti addormentati nel profondo, profondissimo sonno dell’Inghilterra, da cui a volte temo non ci sveglieremo mai finché non ne saremo strappati di colpo dal boato delle bombe.”

Quanto a Gissing, Orwell lo stima moltissimo: “Era un uomo intelligente e caritatevole, una persona erudita e raffinata che, dopo aver sperimentato il contatto diretto con i poveri di Londra, arrivò alla seguente conclusione: quella gente è selvaggia, mai e poi mai deve avere accesso al potere politico […] Da questo scrittore, che amava la tragedia greca, odiava la politica e cominciò a scrivere molto prima che Hitler nascesse, si può imparare qualcosa sulle origini del fascismo”.

Sono pienamente d’accordo.

***

6. In una delle primissime recensioni italiane ad Orwell, Giuseppe Bonura scrive che aveva la tempra del martire laico. Questa definizione richiama immediatamente il confronto con un’altra esperienza simile e pressoché coeva, quella vissuta da Simone Weil, e raccontata poi dalla filosofa francese ne “La condizione operaia”.

6. In una delle primissime recensioni italiane ad Orwell, Giuseppe Bonura scrive che aveva la tempra del martire laico. Questa definizione richiama immediatamente il confronto con un’altra esperienza simile e pressoché coeva, quella vissuta da Simone Weil, e raccontata poi dalla filosofa francese ne “La condizione operaia”.

Nel dicembre del 1934 la Weil, che vuole conoscere “dall’interno” le condizioni di lavoro della classe operaia, entra come manovale nelle officine metallurgiche della Renault. È cresciuta in una famiglia alto borghese, ha ricevuto un’istruzione laica e raffinata, è cagionevole di salute ma incredibilmente determinata, sorretta da uno spirito missionario che sconfina nella patologia.

Regge per otto mesi, sufficienti a farle sperimentare lo stato di semi-schiavitù nel quale il lavoro si svolge, i ritmi infernali della catena di montaggio, la prostrazione da fatica, l’annullamento della personalità in una rassegnata obbedienza. Sono le stesse cose raccontate da Orwell, ma sono vissute in maniera diversa. “Per me, personalmente, ecco cosa ha voluto dire lavorare in fabbrica: ha voluto dire che tutte le ragioni esterne (una volta avevo creduto trattarsi di ragioni interiori) sulle quali si fondavano, per me, la coscienza della mia dignità e il rispetto di me stessa sono state radicalmente spezzate in due o tre settimane sotto i colpi di una costruzione brutale e quotidiana […] Mettendosi dinanzi alla macchina, bisogna uccidere la propria anima per otto ore al giorno, i propri pensieri, i sentimenti, tutto […] Questa situazione fa sì che il pensiero si accartocci, si ritragga, come la carne si contrae davanti a un bisturi. Non si può essere coscienti”.

Quello che la Weil racconta è tutto vero. C’è però un piccolo particolare, tutt’altro che irrilevante. La condizione interiore di cui parla la si vive quando si ha coscienza che ne esistono altre possibili: e diventa tanto più insopportabile quando si sa che è a tempo determinato, che se ne potrà uscire quando lo si vorrà. “Ho creduto di essere minacciata, a causa della prostrazione e dell’aggravarsi del dolore, da una degradazione così spaventosa di tutta l’anima che, per molte settimane, mi sono domandata con angoscia se morire non fosse per me il dovere più imperioso, benché mi sembrasse mostruoso che la mia vita dovesse concludersi nell’orrore.”

Ciò che maggiormente preoccupa la Weil è la “degradazione dell’anima”, cosa della quale i suoi compagni di lavoro non hanno affatto modo di rendersi conto, occupati come sono a sopravvivere a quella del corpo. Di fatto, quando non regge più la Weil torna all’insegnamento e alle sue frequentazioni elitarie: è vero che si impone digiuni e ogni tipo di ristrettezza per vivere il più possibile come i poveri, per entrare in “comunione spirituale” con essi: ma è altrettanto vero che può scegliere di farlo o meno.

Intendiamoci: di fronte ad una persona che potrebbe vivere tranquillamente, fregandosene degli orrori e delle ingiustizie che la circondano, e che sceglie invece l’impegno nella sua forma più radicale, ed è coerente con la sua scelta fino ad essere uccisa dai sacrifici che si è autoimposta, non posso che inchinarmi. Ma nemmeno posso impedirmi di pensare che questa scelta sia intrisa di ambiguità, di una esasperazione mistica e religiosa che pare mirata più alla salvezza della propria anima che al miglioramento della condizione altrui. L’altruismo esasperato, quando si traduce in ascesi, mi fa sempre sospettare una forte venatura di egoismo.

Tutto questo in Orwell non c’è. Vive in mezzo ai barboni e ai vagabondi, condivide dormitori pubblici e luride stamberghe, frequenta le povere case e gli infernali luoghi di lavoro dei minatori, ma poi lo racconta rimanendo sempre consapevole della distanza della sua posizione rispetto alla loro. Orwell è un ribelle nell’animo e un riformatore nella testa, la Weill è un’asceta visionaria che anela al martirio, e lo trova.

Ad accomunarli è piuttosto la messa in discussione del progresso, inteso come transizione al modo di produzione industriale. In Simone Weil naturalmente questa opposizione si esprime nella forma più esasperata: “Niente può avere come destinazione qualcosa di diverso dalla sua origine. L’idea opposta, l’idea del progresso, è veleno”.

In Orwell è più ragionata, anche se non meno radicale. «Noi tutti dipendiamo dalla macchina, e se le macchine cessassero di lavorare la maggioranza di noi morrebbe. Si può detestare la civiltà meccanica, probabilmente avete ragione di detestarla, ma per il momento non si tratta di accettarla o respingerla. La civiltà meccanica è “qui”, onnipresente, e si può soltanto criticarla dall’interno, perché tutti noi ci troviamo nel suo interno. Sono semplicemente degli idioti romantici coloro che si lusingano di essere fuggiti, come il letterato snob nella sua villa in stile Tudor con bagno e acqua calda e fredda, e come il “vero uomo” che se ne va a fare il primitivo nella giungla con un fucile Mannlicher e quattro furgoni carichi di cibarie in scatola. E quasi certamente la civiltà meccanica continuerà a trionfare […]». Però «la tendenza del progresso meccanico, dunque, è di frustrare il bisogno umano di sforzo e di creazione. Esso rende inutili e perfino impossibili le attività dell’occhio e della mano. L’apostolo del “progresso” dirà che ciò non ha importanza, ma potrete metterlo con le spalle al muro facendogli notare a quali estremi orribili può essere portato il processo. Perché, per esempio, usare le mani addirittura, perché usarle anche per soffiarsi il naso o far la punta a una matita?»

Per il resto, ciò che l’una scrive potrebbe essere sottoscritto anche dall’ altro, tranne forse l’ultima considerazione. “Il lavoro di per sé non è opprimente; – scrive la Weil – può certo produrre noia, costrizione, ma non avvilisce. È quanto ad esso si aggiunge nella produzione industriale che opprime: l’idea che il tempo passato lavorando sia perduto per la vita, l’impressione che in nessun momento si produca qualcosa di reale, la cadenza monotona dei gesti, la sottomissione passiva ai capireparto, la schiavitù cui bisogna costringersi da soli, il senso di solitudine pur in mezzo agli altri, l’esperienza dello sradicamento perché si vive in un luogo che non appartiene al lavoratore, la schiavitù che differisce da quella classica perché non consente una libertà interiore come è invece possibile per la figura dello schiavo stoico: meschina consolazione, senza dubbio, ma proibita all’operaio.”

E allora? Da dove può venire la liberazione? Non certo dalle forme di lotta tradizionali: “Gli operai fanno lo sciopero – scrive la Weil – ma lasciano ai militanti il compito di studiare il particolare delle rivendicazioni. L’abitudine della passività contratta quotidianamente nel corso di anni ed anni, non si perde in pochi giorni, anche se così belli”. Neppure da quelle più estreme, come la rivoluzione: “In questa rivolta contro l’ingiustizia sociale l’idea rivoluzionaria è buona e sana. In quanto rivolta contro l’infelicità essenziale inerente alla condizione propria dei lavoratori, è una menzogna. Perché nessuna rivoluzione potrà abolire quell’ infelicità, risolvere i veri problemi dell’uomo che invece trovano radice nel profondo del suo animo […] Infine la rivoluzione è una compensazione dello stesso tipo; è l’ambizione ad un’altra condizione sociale per se stessi o per i propri figli, l’ambizione trasferita nel collettivo, la folle ambizione dell’ascensione di tutti i lavoratori al di sopra della condizione di lavoratori”.