di Paolo Repetto, 28 giugno 2024

Sono trecento,

sia lunghi che corti,

li butto al vento

che via li porti

Qualche tempo fa, trovandomi ad aggiornare un elenco dei pezzi miei comparsi sul sito dei Viandanti ho constatato che ero quasi a quota trecento. Nel frattempo ne ho scritti altri, e quindi questo dovrebbe essere, salvo errori e omissioni, proprio il trecentesimo. Se anche non lo fosse due o tre in più o in meno non cambiano la sostanza delle cose, e cioè la necessità di fermarmi un momento a riflettere sul senso di tutto questo lavoro. Magari ripartendo dalle riflessioni che già facevo diversi anni orsono, in assenza di anniversari o di traguardi (cfr. Un elogio del dilettantismo, in Muli, gitanti e cavalieri erranti –2013).

Intanto è evidente che trecento pezzi non sono un numero da record. Qualsiasi giornalista li butta giù in un anno, ma anche qualsivoglia studioso ha in genere un carnet di pubblicazioni molto più denso, e di ben altro spessore. Quindi ha un valore solo in chiave personale, e in realtà nemmeno quello, se non simbolico. Ma – e questo dovrebbe essere il vero argomento del trecentesimo pezzo che sto scrivendo – simbolico di che?

Ci arriveremo. Prima, però, faccio notare che trecento non è nemmeno di per sé un numero da entusiasmi: direi piuttosto che porta una gran sfiga. Trecento erano i compagni di Leonida, e sono morti tutti. Trecento gli sventurati compagni d’avventura di Pisacane, e sappiamo com’è andata a finire. Trecento (e passa) i martiri delle Fosse Ardeatine. Trecento i clandestini annegati nel naufragio di Portopalo, a Natale del 1996, di cui nessuno si ricorda più, perché nel frattempo nel 2015 ne sono morti altrettanti vicino a Lampedusa, e migliaia sono ormai sparsi nel Mediterraneo. Anche le catastrofi naturali, come il terremoto dell’Aquila del 2009, e tornando indietro di un secolo, il cedimento della diga del Gleno, nel 1923, sembrano privilegiare questo numero. Senza contare che il Trecento è il secolo della peste nera, e lì le vittime non si contano. Per questo, toccato il traguardo simbolico non mi vergogno di fare gli scongiuri.

Ora, si potrà obiettare che a volerli cercare si troverebbero riscontri altrettanto negativi per qualsiasi altro numero: ma non è così. Trecento, un po’ come il tre o il sette, si porta dietro un carico di storia e soprattutto di narrazione storica. Parrebbe essere considerata la cifra negativa oltre la quale vicende, conflitti e calamità sconfinano in catastrofi, in ecatombi, in finimondi.

Ora, si potrà obiettare che a volerli cercare si troverebbero riscontri altrettanto negativi per qualsiasi altro numero: ma non è così. Trecento, un po’ come il tre o il sette, si porta dietro un carico di storia e soprattutto di narrazione storica. Parrebbe essere considerata la cifra negativa oltre la quale vicende, conflitti e calamità sconfinano in catastrofi, in ecatombi, in finimondi.

Credo davvero che esistano numeri “naturalmente ottimali” e altri più o meno naturalmente “negativi”. Trecento è già uno di questi ultimi, almeno nella mia percezione. Tra i primi invece ci sono quelli ideali per la coesione o l’efficienza di un gruppo, e questi non mi sono dettati solo dalle mie fisime o da particolari esperienze, hanno l’avallo di tutta una letteratura scientifica.

Partiamo dal basso. In questo caso non prendo in considerazione i numeri stimati dall’antropologo Robin Dumbar, per il quale le amicizie solide e stabili che ciascuno di noi può coltivare nel corso di una vita, quelle basate sulla stima personale e sull’impegno reciproco, possono arrivare a un tetto di centocinquanta; e nemmeno mi riconosco nel tetto meno ottimistico ricalcolato ultimamente dall’Università di Uppsala, che le riduce a una quarantina. Ho evidentemente un’idea dell’amicizia molto più selettiva: la mia rubrica non arriva a centocinquanta numeri telefonici di semplici conoscenti, e sono una quarantina solo se includo il dentista e l’idraulico. Inoltre qui parlo di amicizie “forti”, quelle che si concretizzano nella formazione di un gruppo con una frequentazione continuativa, anche se ho amici che considero tali a pieno titolo e che vedo si e no una volta l’anno. Ebbene, per quelle che definisco “amicizie forti” considero ottimale il numero tre; per quelle appena un po’ più allargate il cinque.

Mi spiego: il due non dà vita a un gruppo, implica dinamiche relazionali da un lato più semplici, ma per altri versi decisamente più complesse, perché crea in qualche modo una dipendenza reciproca. Diciamo che rientra nella sfera emozionale-affettiva, anche quando non sottende necessariamente l’attrazione fisica (come invece uno psicologismo d’accatto vorrebbe malignamente insinuare), più che in quella razionale-amicale. I multipli di due, e in generale tutti i numeri pari, sono poi comunque sconsigliati per un motivo più pratico, perché includono la possibilità di suddivisione in sottogruppi di eguale entità, e rendono difficile il decidere e l’agire a maggioranza.

Per le discussioni al bar o per le serate conviviali il tetto arriva a sette, a voler essere generosi. Oltre è quasi impossibile governare la conversazione, mantenere su un binario unico lo scambio e concedere a ciascuno sufficiente spazio per partecipare. Finisce che si creano più sottogruppi separati, le discussioni si incrociano e si sovrappongono e tutto si risolve in una babele. Certo, in occasioni speciali si può azzardare sino a undici convitati, ma guai a superare questo numero. Ne sa qualcosa Cristo, c’è sempre qualcuno che per forza di cose si sente escluso e arriva magari a tradire.

Questi numeri non sono buttati lì a casaccio. Lo dimostra il fatto che le strutture militari, particolarmente attente all’efficienza, li hanno da sempre adottati: i romani, ad esempio, consideravano nucleo basilare delle loro armate quello costituito dai contubernales, i militari che alloggiavano nella stessa tenda o prendevano i pasti attorno allo stesso fuoco, e che erano mai più di nove. Ancora oggi l’unità di base dell’esercito è la squadra, composta da un numero tra sette e undici. Si ritiene infatti che entro queste dimensioni possa crearsi tra i commilitoni una profonda conoscenza, e quindi un vincolo di cameratismo e di reciproca protezione: inoltre è possibile far giungere quasi istantaneamente ad ogni componente qualsiasi informazione utile a coordinare o a modificare l’azione nella quale il gruppo è impegnato.

Non è un caso che undici sia considerato il numero ideale anche per la composizione delle squadre di calcio, che sul campo devono intessere trame all’unisono, e in teoria dovrebbero contare, oltre che sull’intelligenza e sulla prestanza tecnica e atletica dei singoli, sull’intesa di gruppo. Chi ha stabilito le regole ha tenuto conto del fatto che terreni di gioco più ampi, con squadre più numerose, avrebbero finito per spezzettare la faccenda in tanti episodi scarsamente collegabili tra di loro. La cosa vale oggi più che mai, perché già così la continua migrazione dei calciatori da una compagine all’altra rende addirittura difficile per gli atleti conoscersi per nome. Dove poi il numero dei partecipanti aumenta a fronte delle stesse dimensioni dello spazio, come nel rugby, è perché il gioco punta sì sull’intesa e sulla collaborazione, ma anche e soprattutto sulla concentrazione dell’energia. Una delle fasi fondamentali è infatti la mischia, l’azione condotta dal maggior numero possibile di partecipanti nello stesso punto.

Tornando all’esemplificazione militare, solo gli americani, sempre portati all’esagerazione e sempre memori degli esempi testamentari, potevano immaginare di mettere assieme come unità operativa minima “una sporca dozzina”. Forse la cosa è giustificata dal fatto che si tratta di un gruppo di pazzi o di delinquenti, che non a caso alla fine ci lasciano tutti la pelle. Quando siamo in presenza di “buoni”, come ne “I magnifici sette”, ci si attiene invece al numero canonico (sia pure per un ricalco dal giapponese “I sette samurai”: come si vede, le simbologie numeriche sono universali).

A ricordarci che oltre l’undici il numero diventa nefasto c’è anche, se vogliamo, il fatto che i plotoni d’esecuzione, soprattutto durante la grande guerra, ma anche prima e dopo, erano composti di dodici soldati e di un sottufficiale. Ma si trattava evidentemente di una squadra anomala, creata ogni volta col sorteggio, entro la quale non esisteva alcuna affinità o vincolo di reciproca protezione.

Esistono però numeri più alti che riescono ideali in contesti diversi. Parlo ad esempio di una comunità più allargata, quale potrebbe essere un villaggio. Qui il numero di Dumbar può avere senso. Non si dovrebbe parlare però in questo caso di amicizia, ma di un livello di conoscenza reciproca abbastanza profondo da poter agire sia sul controllo che sulla collaborazione sociale. Dumbar lo ipotizza per una comunità agricola di tipo ottocentesco, in pratica quella in cui sono cresciuto io: purtroppo oggi i villaggi di quella consistenza non esistono più, o non sono più villaggi.

Quel numero, tra cento e centocinquanta, vale appunto per forme di socialità che sono state ormai superate dallo sviluppo esponenziale delle comunicazioni e delle informazioni, sia per quanto concerne la quantità che per la velocità: eppure rimane senz’altro indicativo dei limiti entro i quali l’interscambio di una comunità trova il suo terreno ottimale. Tanto che gli urbanisti del terzo millennio lo hanno rispolverato, e ritengono dovrebbe costituire la base per una pianificazione dei tessuti relazionali a livello di quartiere. Del resto a qualcosa del genere avevano pensato anche i soliti romani, che impallati com’erano sull’efficienza militare avevano adottato come unità base dell’armata la centuria, e avevano poi trasposto questo criterio alla vita civile creando i comizi centuriati.

Ora, è evidente che di fronte alla radicale trasformazione delle forme di socialità attualmente in atto, e in particolare al nuovo nomadismo infra e intraurbano, i modelli storici e quelli ideali vanno a farsi benedire. Come si fa a ipotizzare un numero ideale per i residenti in un condominio, quando questi sono in continua rotazione, e quando conosco oggi dei miei dirimpettai di pianerottolo molto meno di quanto sapessi mezzo secolo fa di compaesani che abitavano in una frazione a qualche chilometro dal nucleo di Lerma?

Lascio perdere dunque altri numeri socialmente significativi, e ce ne sarebbero parecchi, anche perché mi rendo finalmente conto di aver imboccato un binario morto, che c’entra nulla con il discorso iniziale (mi capita sempre più spesso: gli anni si fanno sentire, e anche lì dopo gli undici si scivola lungo una china incontrollabile). Torno allora ai numeri miei. In termini assoluti – dicevo – i pezzi che ho scritto non sono poi molti. Il sito è attivo da vent’anni, quindi da più di mille settimane, e questo significa in media uno ogni tre o quattro settimane. Che non è un gran lavoro. Un po’ diverso è il discorso se si conteggiano le pagine totali, che sono poco meno di cinquemila: quindi circa una pagina al giorno. Nullo die sine pagina. Quasi sufficiente.

Devo però smetterla di gingillarmi con queste cifre, e arrivare al cuore della domanda. Perché negli ultimi vent’anni ho continuato a scrivere?

Vado per esclusione. Non scrivo certo per cercare un riscontro pubblico. Non dico la fama, ma neppure la visibilità. Capisco che l’insistenza su questo argomento (ne ho già scritto altre volte) possa far correre il pensiero alla favola della volpe e dell’uva, ma non posso farci nulla. Se insisto è perché sono convinto che il piacere della scrittura possa (o addirittura debba) prescindere dalla ricezione esterna, che scrivere possa essere un’attività intransitiva. Non ho mai sognato i venticinque lettori di Manzoni, dubito che qualche mio pezzo sia stato letto dalla metà, e mi va bene così.

Scrivo dunque sapendo benissimo che le mie pagine non hanno alcun peso sulla coscienza e sull’opinione di chicchessia (come accade del resto alla gran parte di quanto si scrive): e aggiungo che sono assolutamente indifferente rispetto a ciò che potrei eventualmente trasmettere. In realtà mi rivolgo sempre ad un solo lettore ideale, che sono naturalmente io, e non ho bisogno di autoconvincermi. Cerco invece di scrivere in maniera da non dovermene vergognare quando eventualmente tornassi a rileggermi (c’è qualcosa di nietzschiano, o è più semplicemente narcisismo, in questo atteggiamento?). Se poi pubblico queste pagine in un sito è per il puro piacere di rivederle su un supporto diverso, che consente di giocare con le immagini, il formato, i caratteri.

Scrivo senza attendermi alcun ritorno economico. Non solo non me lo attendo, ma rifiuto l’idea in linea di principio. È un principio che poi applico solo a me, non ho nulla contro chi scrive per mestiere: ma io di mestieri ne ho fatti altri e per fortuna non ho bisogno di questo per sopravvivere.

Quanto al fatto di pubblicare, sia pure solo sul sito o tramite i libretti che io stesso confeziono e dei quali faccio omaggio agli amici, ha anche un’ulteriore motivazione. Da sempre scrivo per indurre anche altri a farlo. Diciamo che è una continuazione dell’insegnamento con altri mezzi, e a questo si aggiunge il piacere che traggo dal lavoro “editoriale”, la mia vera passione. Se poi edito soprattutto cose mie, è perché dagli altri non arriva molto. Eppure sono convinto che la scrittura, come e forse più ancora della lettura, sia uno strumento formidabile di difesa e di autocoscienza. Per questo va sottratta alla banalizzazione, a twitter e ai social, o a qualsiasi aspettativa in termini di fama e di denaro, e va praticata imponendosi una rigida disciplina. In questo senso qualche risultato posso ascrivermelo: il sito ha mantenuto in tutti questi anni un profilo abbordabile: non basso, ma nemmeno intimidatorio. Per questo, forse spronati anche dalla libertà e dall’incoscienza con la quale io per primo ho affrontato gli argomenti più peregrini, alcuni degli amici hanno deciso di cimentarsi a loro volta. Ne avrei sperati magari di più, ma considero ogni minuto dedicato da chiunque alla scrittura non mercificata un guadagno netto, e quindi mi considero soddisfatto.

Alla fine, però, mi accorgo che la risposta alla domanda era già lì, al momento stesso in cui ho deciso di stendere questo pezzo. Ci ho lavorato per metà pomeriggio, e in quelle ore non ho pensato che stavo perdendo il mio tempo, tempo che alla mia età trascorre sempre più in fretta e diventa sempre più prezioso. Ho pensato invece che stavo scrivendo in assoluta libertà, che potevo scegliere un argomento e poi, come al solito, partire per la tangente (come appunto il presente pezzo dimostra), rientrare in orbita quando volevo, senza rendere conto a nessuno, inventarmi addirittura un esergo senza ricorrere a citazioni, giocare con l’iconografia. Ho ricordato cose sepolte da anni nella memoria, sono andato a riprendere in mano un paio di libri, ho già intravisto altri possibili argomenti, ho imparato ancora qualcosa.

Soprattutto, ho valicato la soglia fatidica di trecento, e adesso guardo al tempo che mi resta con un certo sollievo.

Come vivere? Allora questa domanda ce la dobbiamo porre non soltanto alla fine di un millennio, di un secolo, di un anno, ma tutti i giorni, e tutti i giorni svegliandoci, si dovrebbe dire: “Oggi che cosa ci aspetta?”. Allora io considero che si dovrebbero fare le cose bene, perché non c’è maggiore soddisfazione di un lavoro ben fatto. Un lavoro ben fatto, qualsiasi lavoro, fatto dall’uomo che non si prefigge solo il guadagno, ma anche un arricchimento, un lavoro manuale, un lavoro intellettuale che sia, un lavoro ben fatto è quello che appaga l’uomo. Io coltivo l’orto, e qualche volta, quando vedo le aiuole ben tirate con il letame ben sotto, con la terra ben spianata, provo soddisfazione uguale a quella che ho quando ho finito un buon racconto. E allora dico anche questo: una catasta di legna ben fatta, ben allineata, ben in squadra, che non cade, è bella; un lavoro manuale quando non è ripetitivo è sempre un lavoro che va bene, perché è anche creativo: un bravo falegname, un bravo artigiano, un bravo scalpellino, un bravo contadino. E oggi dico sempre quando mi incontro con i ragazzi: voi magari aspirate ad avere un impiego in banca, ma ricordatevi che fare il contadino per bene è più intellettuale che non fare il cassiere di banca, perché un contadino deve sapere di genetica, di meteorologia, di chimica, di astronomia persino. Tutti questi lavori che noi consideriamo magari con un certo disprezzo, sono lavori invece intellettuali.

Come vivere? Allora questa domanda ce la dobbiamo porre non soltanto alla fine di un millennio, di un secolo, di un anno, ma tutti i giorni, e tutti i giorni svegliandoci, si dovrebbe dire: “Oggi che cosa ci aspetta?”. Allora io considero che si dovrebbero fare le cose bene, perché non c’è maggiore soddisfazione di un lavoro ben fatto. Un lavoro ben fatto, qualsiasi lavoro, fatto dall’uomo che non si prefigge solo il guadagno, ma anche un arricchimento, un lavoro manuale, un lavoro intellettuale che sia, un lavoro ben fatto è quello che appaga l’uomo. Io coltivo l’orto, e qualche volta, quando vedo le aiuole ben tirate con il letame ben sotto, con la terra ben spianata, provo soddisfazione uguale a quella che ho quando ho finito un buon racconto. E allora dico anche questo: una catasta di legna ben fatta, ben allineata, ben in squadra, che non cade, è bella; un lavoro manuale quando non è ripetitivo è sempre un lavoro che va bene, perché è anche creativo: un bravo falegname, un bravo artigiano, un bravo scalpellino, un bravo contadino. E oggi dico sempre quando mi incontro con i ragazzi: voi magari aspirate ad avere un impiego in banca, ma ricordatevi che fare il contadino per bene è più intellettuale che non fare il cassiere di banca, perché un contadino deve sapere di genetica, di meteorologia, di chimica, di astronomia persino. Tutti questi lavori che noi consideriamo magari con un certo disprezzo, sono lavori invece intellettuali.

C’era una volta, tanti e tanti … beh, insomma, una ventina d’anni fa, un gruppo di amici, di quelli messi assieme dalle circostanze della vita e dalle passioni in comune anziché dall’anagrafe, che si ritrovavano sempre più spesso a frugare tra gli scaffali di una caotica libreria ovadese, a camminare lungo i sentieri del Parco di Marcarolo o a cenare in un capanno sperduto nella campagna. Era un’allegra brigata, a metà strada tra il cenacolo intellettuale e la compagnia del calcetto …

C’era una volta, tanti e tanti … beh, insomma, una ventina d’anni fa, un gruppo di amici, di quelli messi assieme dalle circostanze della vita e dalle passioni in comune anziché dall’anagrafe, che si ritrovavano sempre più spesso a frugare tra gli scaffali di una caotica libreria ovadese, a camminare lungo i sentieri del Parco di Marcarolo o a cenare in un capanno sperduto nella campagna. Era un’allegra brigata, a metà strada tra il cenacolo intellettuale e la compagnia del calcetto …

La storia del logo dei Viandanti merita di essere raccontata. Dunque: siamo nel novembre del novantacinque e i Viandanti delle Nebbie hanno organizzato in Ovada una mostra su

La storia del logo dei Viandanti merita di essere raccontata. Dunque: siamo nel novembre del novantacinque e i Viandanti delle Nebbie hanno organizzato in Ovada una mostra su

Credo che anche la storia del Capanno, come quella del logo, meriti di essere raccontata.

Credo che anche la storia del Capanno, come quella del logo, meriti di essere raccontata.

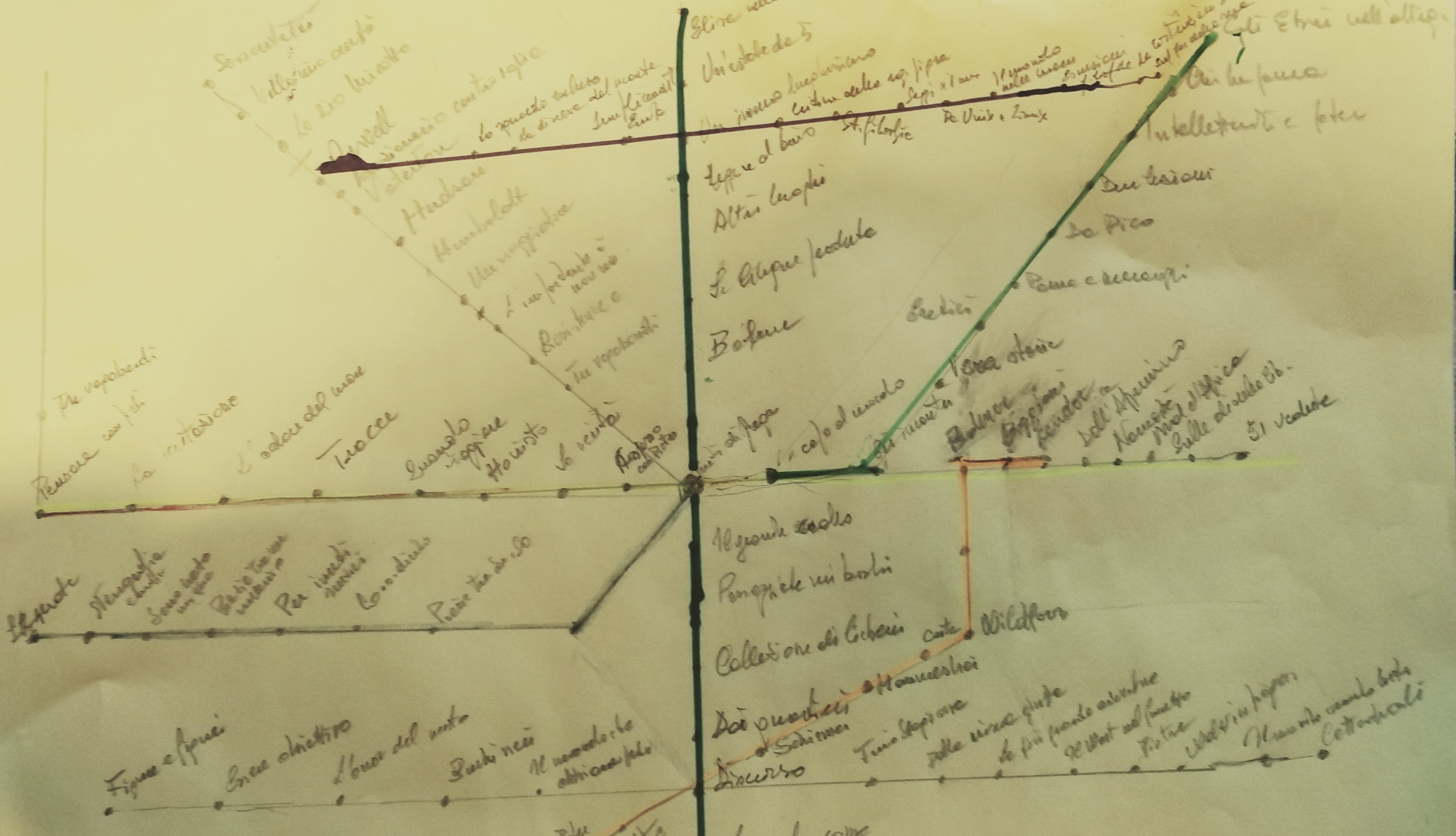

la prima versione della mappa

la prima versione della mappa

Durante il periodo di apertura della mostra sono previsti tre incontri pubblici, mirati a presentare il lavoro del sodalizio dei Viandanti, a giustificarne per quanto possibile lo spirito e a suggerire ai visitatori alcune possibili modi per gustarlo e per trarne, se non briciole di sapere, almeno un po’ di piacere.

Durante il periodo di apertura della mostra sono previsti tre incontri pubblici, mirati a presentare il lavoro del sodalizio dei Viandanti, a giustificarne per quanto possibile lo spirito e a suggerire ai visitatori alcune possibili modi per gustarlo e per trarne, se non briciole di sapere, almeno un po’ di piacere.

Provo ad andare al nocciolo della questione. Perché si scrive? Camillo Sbarbaro, presente nell’ultimo Ritratti di famiglia dei Viandanti, risponde ironicamente: “si scrive per essere notati, e si continua a scrivere perché si è noti”. Proprio lui che per cercare di fare i conti con la figura paterna ha scritto poesie che valgono vent’anni di sedute psicoterapiche. Non scherziamo. Scrivevano eroi come Levi, Fenoglio, Leopardi, Foscolo, Dante. Ma scrivevano anche borghesi tranquilli come Gozzano, Montale, Eco, Saba. Se proviamo a mettere in relazione le loro biografie e le loro bibliografie …

Provo ad andare al nocciolo della questione. Perché si scrive? Camillo Sbarbaro, presente nell’ultimo Ritratti di famiglia dei Viandanti, risponde ironicamente: “si scrive per essere notati, e si continua a scrivere perché si è noti”. Proprio lui che per cercare di fare i conti con la figura paterna ha scritto poesie che valgono vent’anni di sedute psicoterapiche. Non scherziamo. Scrivevano eroi come Levi, Fenoglio, Leopardi, Foscolo, Dante. Ma scrivevano anche borghesi tranquilli come Gozzano, Montale, Eco, Saba. Se proviamo a mettere in relazione le loro biografie e le loro bibliografie …

I Quaderni sono nati con l’intento di raccogliere in volumetti e rendere disponi-bili per eventuali estimatori (?)i materiali pubblicati su Sottotiro review. E così è stato, almeno per i primi due o tre libretti. Poi la cosa ha ci preso la mano, e si è tra-sformata in una vera e propria impresa editoriale …

I Quaderni sono nati con l’intento di raccogliere in volumetti e rendere disponi-bili per eventuali estimatori (?)i materiali pubblicati su Sottotiro review. E così è stato, almeno per i primi due o tre libretti. Poi la cosa ha ci preso la mano, e si è tra-sformata in una vera e propria impresa editoriale …

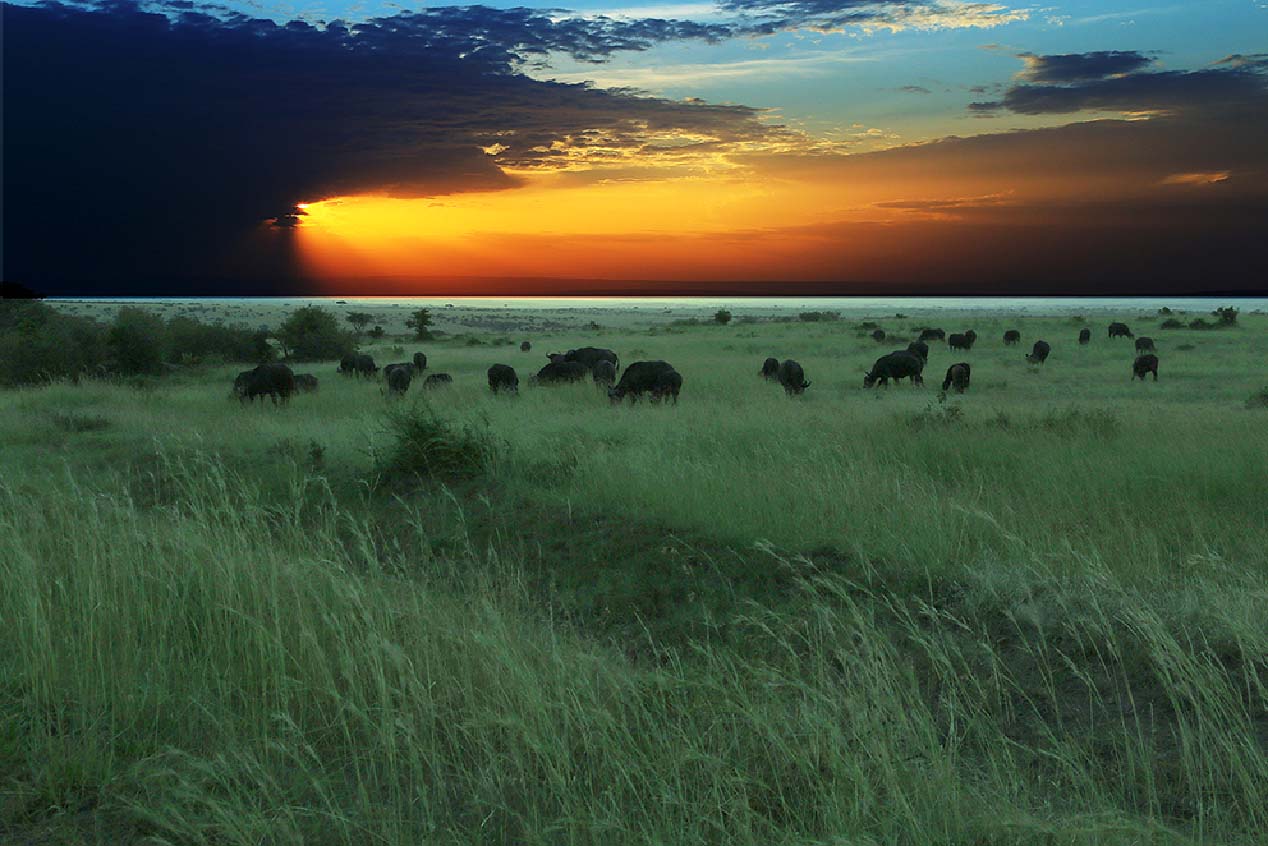

Un viandante non è un viaggiatore. Non si limita a superare occasionalmente delle distanze, ma percorre degli itinerari, connota degli spazi. E dal momento che nemmeno è un pendolare, questi spazi, questi itinerari sono sempre diversi. Il viaggio è la sua vita, lo spostamento è la sua meta …

Un viandante non è un viaggiatore. Non si limita a superare occasionalmente delle distanze, ma percorre degli itinerari, connota degli spazi. E dal momento che nemmeno è un pendolare, questi spazi, questi itinerari sono sempre diversi. Il viaggio è la sua vita, lo spostamento è la sua meta …

È il proseguo di Sottotiro review in modalità digitale, per quel che possiamo fare noi restii al digitale. Ci autorizziamo a lanciare degli sguardi nella rete che hanno la presunzione di proiettare delle occhiate “ostinate e contrarie” verso ciò che il quotidiano ci offre. Sono sguardistorti verso un mondo di cui dichiariamo la nostra difficoltà a comprenderne i meccanismi autodistruttivi, ma che ci stupiamo a scrutare per indagarne le distopie …

È il proseguo di Sottotiro review in modalità digitale, per quel che possiamo fare noi restii al digitale. Ci autorizziamo a lanciare degli sguardi nella rete che hanno la presunzione di proiettare delle occhiate “ostinate e contrarie” verso ciò che il quotidiano ci offre. Sono sguardistorti verso un mondo di cui dichiariamo la nostra difficoltà a comprenderne i meccanismi autodistruttivi, ma che ci stupiamo a scrutare per indagarne le distopie …

Sottotiro è una rivista nata nei primi anni novanta dello scorso secolo in Toscana. Dopo un paio di numeri e un lungo letargo è rinata in Piemonte, nelle colline ovadesi. L’intento era quello di costituire, nel suo piccolo, un tramite e un luogo di contatti, di scambi culturali, di amicizie e (magari!) anche di discussioni. Per un certo periodo lo è anche stata, e non solo a livello strettamente locale: non avrà inciso sull’opinione pubblica, ma ha senz’altro contribuito, tramite il comune impegno, le discussioni redazionali, gli incontri necessari per costruirla materialmente, a creare o a rinsaldare amicizie …

Sottotiro è una rivista nata nei primi anni novanta dello scorso secolo in Toscana. Dopo un paio di numeri e un lungo letargo è rinata in Piemonte, nelle colline ovadesi. L’intento era quello di costituire, nel suo piccolo, un tramite e un luogo di contatti, di scambi culturali, di amicizie e (magari!) anche di discussioni. Per un certo periodo lo è anche stata, e non solo a livello strettamente locale: non avrà inciso sull’opinione pubblica, ma ha senz’altro contribuito, tramite il comune impegno, le discussioni redazionali, gli incontri necessari per costruirla materialmente, a creare o a rinsaldare amicizie …

Quando i Viandanti delle Nebbie si misero alla ricerca di riferimenti ideali si imbatterono quasi per caso negli Yamabushi. I riferimenti ideali sono importanti, soprattutto se sono abbastanza lontani nel tempo e nello spazio da rimanere ideali. Per noi gli Yamabushi erano perfetti: stavano dall’altra parte del globo ed erano praticamente spariti dalla circolazione da almeno un secolo e mezzo. In più, anche in piena New Age li conosceva nessuno (tanto che per un attimo l’idea di riesumarli ci ha sfiorato, e resto convinto che avremmo trovato adepti) e i loro rituali erano impegnativi solo sul piano fisico. Adoravano come noi le montagne, le salivano come noi, come noi le rispettavano, senza provare alcun bisogno di domarle e di sconfiggerle. Non c’era da cambiare una virgola nel nostro atteggiamento e nei nostri comportamenti. Gli Yamabushi sono quindi …

Quando i Viandanti delle Nebbie si misero alla ricerca di riferimenti ideali si imbatterono quasi per caso negli Yamabushi. I riferimenti ideali sono importanti, soprattutto se sono abbastanza lontani nel tempo e nello spazio da rimanere ideali. Per noi gli Yamabushi erano perfetti: stavano dall’altra parte del globo ed erano praticamente spariti dalla circolazione da almeno un secolo e mezzo. In più, anche in piena New Age li conosceva nessuno (tanto che per un attimo l’idea di riesumarli ci ha sfiorato, e resto convinto che avremmo trovato adepti) e i loro rituali erano impegnativi solo sul piano fisico. Adoravano come noi le montagne, le salivano come noi, come noi le rispettavano, senza provare alcun bisogno di domarle e di sconfiggerle. Non c’era da cambiare una virgola nel nostro atteggiamento e nei nostri comportamenti. Gli Yamabushi sono quindi … I Viandanti delle Nebbie sono da sempre consapevoli della prevalenza del cretino, tanto da auspicare emendanti spedizioni di massa alla chiesa francese che ospita il sarcofago di San Menulfo, antico miglioratore delle sinapsi di chiunque introduca il capo nel suo apposito orifizio (rimando all’articolo “

I Viandanti delle Nebbie sono da sempre consapevoli della prevalenza del cretino, tanto da auspicare emendanti spedizioni di massa alla chiesa francese che ospita il sarcofago di San Menulfo, antico miglioratore delle sinapsi di chiunque introduca il capo nel suo apposito orifizio (rimando all’articolo “ Il mondo lo si può “camminare” in vari modi, da soli o in compagnia, di fretta o in tutta calma, motivati da una scelta o spinti da una necessità; così come sono svariati i mezzi, oltre ai piedi, grazie ai quali si può viaggiare. Ma gli atteggiamenti fondamentali che inducono a incamminarsi per il mondo sono riconducibili in linea di massima a due: la semplice voglia di scoprirlo, magari in cerca di rifugio, e viverlo, oppure il desiderio di raccontarlo, studiarlo o conquistarlo. Nel primo caso sulla polvere o sul fango della strada percorsa si lasciano soltanto delle tracce, che vengono prima o poi spazzate via dal vento del tempo o dilavate dalle acque, mentre rimangono fortemente impresse nell’animo; negli altri casi si marcano invece delle impronte, a volte talmente profonde e durature che quel mondo vanno anche a modificarlo. E qualche volta accade anche che le orme involontarie diventino letteralmente impronte rivelatrici, come nei casi di Laetoli, dell’isola di Calvert o del deserto del Nefud.

Il mondo lo si può “camminare” in vari modi, da soli o in compagnia, di fretta o in tutta calma, motivati da una scelta o spinti da una necessità; così come sono svariati i mezzi, oltre ai piedi, grazie ai quali si può viaggiare. Ma gli atteggiamenti fondamentali che inducono a incamminarsi per il mondo sono riconducibili in linea di massima a due: la semplice voglia di scoprirlo, magari in cerca di rifugio, e viverlo, oppure il desiderio di raccontarlo, studiarlo o conquistarlo. Nel primo caso sulla polvere o sul fango della strada percorsa si lasciano soltanto delle tracce, che vengono prima o poi spazzate via dal vento del tempo o dilavate dalle acque, mentre rimangono fortemente impresse nell’animo; negli altri casi si marcano invece delle impronte, a volte talmente profonde e durature che quel mondo vanno anche a modificarlo. E qualche volta accade anche che le orme involontarie diventino letteralmente impronte rivelatrici, come nei casi di Laetoli, dell’isola di Calvert o del deserto del Nefud. Le vespe sono tornate a nidificare nella mia libreria. Accade da cinque o sei estati, prima non si era mai verificato. Probabilmente ne è entrata una per caso, ha apprezzato l’ambiente e lo ha comunicato alle altre. Le vespe, a differenza dei cristiani, comunicano molto e hanno una formidabile memoria della specie. Magari si tratta delle discendenti di quella prima esploratrice, immigrate di terza, quarta o quinta generazione, che ormai considerano casa mia anche la loro …

Le vespe sono tornate a nidificare nella mia libreria. Accade da cinque o sei estati, prima non si era mai verificato. Probabilmente ne è entrata una per caso, ha apprezzato l’ambiente e lo ha comunicato alle altre. Le vespe, a differenza dei cristiani, comunicano molto e hanno una formidabile memoria della specie. Magari si tratta delle discendenti di quella prima esploratrice, immigrate di terza, quarta o quinta generazione, che ormai considerano casa mia anche la loro …

È andata così. Quando ancora erano in vita i miei genitori avevo l’abitudine di trascorrere tutte le sere, subito dopo cena, una mezzoretta con loro (abitavano al piano inferiore). Si commentava la giornata, si programmavano i lavori, a volte semplicemente seguivo assieme a loro il telegiornale. All’epoca (parlo di venticinque e passa anni fa) ero affetto da una sorta di compulsione a disegnare, cosa che mi portavo dietro sin dall’infanzia. Era probabilmente un modo per isolarmi dagli altri e per evadere nei miei mondi fantastici. Riempivo di immagini qualsiasi superfice cartacea bianca, in ogni occasione: da studente le fonti maggiori di ispirazione erano naturalmente le lezioni di chimica e fisica, o la lettura in classe dei Promessi sposi, da insegnante sono diventati i consigli di classe, i collegi dei docenti, i convegni, le conferenze e i corsi di aggiornamento. Ho consumato centinaia di block notes che oggi rimpiango di aver buttato, e riciclato fogli protocollo usati per metà che andavano poi a ruba tra gli studenti (forse cercavano immagini compromettenti). Ho anche attraversato periodi diversi, come Picasso, passando col tempo da battaglie molto stilizzate a studi di figure umane, e poi alla cartografia e alla paesaggistica montana, per approdare da ultimo (dopo vent’anni ininterrotti di lavori di edilizia per ristrutturare e ampliare il caseggiato in cui abito attualmente – e dove risiedono anche mio fratello e mio figlio, e nei mesi estivi cognata e nipoti con rispettive famiglie), alla fase del disegno architettonico. Sempre all’insegna di una sorta di “realismo magico”.

È andata così. Quando ancora erano in vita i miei genitori avevo l’abitudine di trascorrere tutte le sere, subito dopo cena, una mezzoretta con loro (abitavano al piano inferiore). Si commentava la giornata, si programmavano i lavori, a volte semplicemente seguivo assieme a loro il telegiornale. All’epoca (parlo di venticinque e passa anni fa) ero affetto da una sorta di compulsione a disegnare, cosa che mi portavo dietro sin dall’infanzia. Era probabilmente un modo per isolarmi dagli altri e per evadere nei miei mondi fantastici. Riempivo di immagini qualsiasi superfice cartacea bianca, in ogni occasione: da studente le fonti maggiori di ispirazione erano naturalmente le lezioni di chimica e fisica, o la lettura in classe dei Promessi sposi, da insegnante sono diventati i consigli di classe, i collegi dei docenti, i convegni, le conferenze e i corsi di aggiornamento. Ho consumato centinaia di block notes che oggi rimpiango di aver buttato, e riciclato fogli protocollo usati per metà che andavano poi a ruba tra gli studenti (forse cercavano immagini compromettenti). Ho anche attraversato periodi diversi, come Picasso, passando col tempo da battaglie molto stilizzate a studi di figure umane, e poi alla cartografia e alla paesaggistica montana, per approdare da ultimo (dopo vent’anni ininterrotti di lavori di edilizia per ristrutturare e ampliare il caseggiato in cui abito attualmente – e dove risiedono anche mio fratello e mio figlio, e nei mesi estivi cognata e nipoti con rispettive famiglie), alla fase del disegno architettonico. Sempre all’insegna di una sorta di “realismo magico”. Questa lunga premessa per dire che una sera di tardo autunno, mentre conversavo con mio padre, buttai giù uno schizzo di ciò che avrebbe potuto uscire dal recupero del cascinotto semidiroccato posto a guardia dei vigneti. Per me si trattava solo di un gioco, tanto che avevo preso a modello una di quelle case della prateria che si vedono nei fumetti di Tex. Quando diedi la buonanotte non me ne ricordavo nemmeno più. Lo schizzo rimase sul tavolo.

Questa lunga premessa per dire che una sera di tardo autunno, mentre conversavo con mio padre, buttai giù uno schizzo di ciò che avrebbe potuto uscire dal recupero del cascinotto semidiroccato posto a guardia dei vigneti. Per me si trattava solo di un gioco, tanto che avevo preso a modello una di quelle case della prateria che si vedono nei fumetti di Tex. Quando diedi la buonanotte non me ne ricordavo nemmeno più. Lo schizzo rimase sul tavolo. I lavori ebbero inizio nel febbraio del ’92, complice un inverno piuttosto mite. Arrivavo, come ho già detto, da vent’anni di ristrutturazioni e avevo contratto una sorta di malattia del cemento. Disponevo dell’attrezzatura essenziale, compresa una betoniera, e di un sacco di materiale di recupero (travi, assi, infissi, mattonelle, ecc …) frutto dei lavori di rifacimento del tetto e dell’ultimo piano della casa. Per il resto dovevo affidarmi solo alle mie braccia e alla mia testa. Nella costruzione non ha messo mano alcun altro, tranne l’idraulico e mio figlio in occasione della posa dei travi del tetto. Ci ho lavorato ininterrottamente (che significa tutti i pomeriggi nei giorni di scuola e sin dal mattino negli altri, feste comandate comprese) per dieci mesi, senza trascurare nel frattempo la cura dei vigneti. Nel suo piccolo è stata un’impresa titanica, e non mi imbarazza usare questo termine perché i problemi logistici da superare erano davvero enormi. Non ero collegato alla rete elettrica, i materiali da costruzione non mi arrivavano direttamente sul posto, ma dovevo andare a recuperarli col trattore sullo stradone, trecento metri prima, ecc …). Ognuno dei blocchetti di cemento usati per la parte aggiuntiva, ciascuna piastrella per il pavimento o ondulina per il tetto, tutti i coppi e le bacchette di ferro e le reti per le armature, mi sono passati per le mani almeno cinque o sei volte: alla fine ci davamo del tu.

I lavori ebbero inizio nel febbraio del ’92, complice un inverno piuttosto mite. Arrivavo, come ho già detto, da vent’anni di ristrutturazioni e avevo contratto una sorta di malattia del cemento. Disponevo dell’attrezzatura essenziale, compresa una betoniera, e di un sacco di materiale di recupero (travi, assi, infissi, mattonelle, ecc …) frutto dei lavori di rifacimento del tetto e dell’ultimo piano della casa. Per il resto dovevo affidarmi solo alle mie braccia e alla mia testa. Nella costruzione non ha messo mano alcun altro, tranne l’idraulico e mio figlio in occasione della posa dei travi del tetto. Ci ho lavorato ininterrottamente (che significa tutti i pomeriggi nei giorni di scuola e sin dal mattino negli altri, feste comandate comprese) per dieci mesi, senza trascurare nel frattempo la cura dei vigneti. Nel suo piccolo è stata un’impresa titanica, e non mi imbarazza usare questo termine perché i problemi logistici da superare erano davvero enormi. Non ero collegato alla rete elettrica, i materiali da costruzione non mi arrivavano direttamente sul posto, ma dovevo andare a recuperarli col trattore sullo stradone, trecento metri prima, ecc …). Ognuno dei blocchetti di cemento usati per la parte aggiuntiva, ciascuna piastrella per il pavimento o ondulina per il tetto, tutti i coppi e le bacchette di ferro e le reti per le armature, mi sono passati per le mani almeno cinque o sei volte: alla fine ci davamo del tu.