a cura di Paolo Repetto, 3 marzo 2020

a cura di Paolo Repetto, 3 marzo 2020

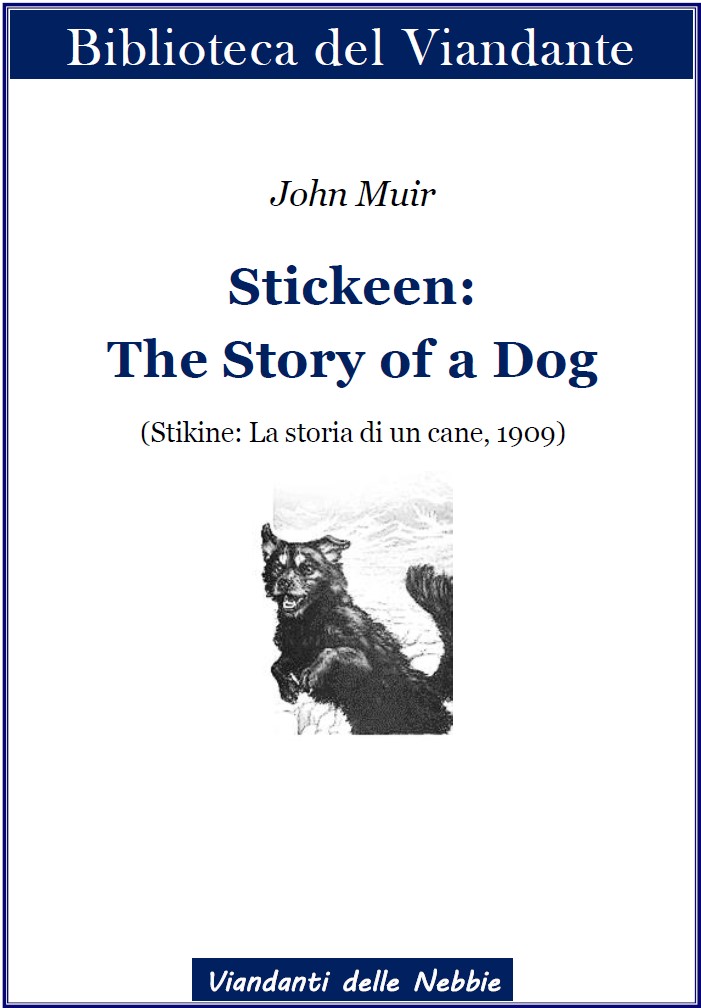

Stickeen

Stikine: La storia di un cane

Stikine

Introduction

by Dan E. Anderson and Harold Wood

In 1880, John Muir made his second trip to Alaska. On this trip he explored Brady Glacier, which empties into Taylor Bay in what is now Glacier Bay National Park, with a friend’s dog, Stickeen. Muir was a great story teller and he told this story many times before writing it down in 1909 as a short story at the urging of several of his friends. Stickeen has been ranked as a classic dog story by many who have read it. John Muir’s Adventure with a Dog and a Glacier

Introduction

John Muir’s true story of what happened on an Alaskan glacier with a dog named Stickeen, in 1880, is one of Muir’s best-known writings, and is now considered a classic dog story. Although it can be read as a straight adventure story, it is much more than that. Muir’s story is most compelling because it revealed to Muir that man and dog were not so unlike each other. Stickeen was at first an unfriendly little dog, but after surviving a perilous journey across a glacier by crossing an ice bridge, Stickeen’s aloofness is replaced by rapturous emotion, revealing to Muir the fact that our “horizontal brothers” are not that much unlike us.

Muir wrote, “I have known many dogs, and many a story I could tell of their wisdom and devotion; but to none do I owe so much as to Stickeen. At first the least promising and least known of my dog-friends, he suddenly became the best known of them all. Our storm-battle for life brought him to light, and through him as through a window I have ever since been looking with deeper sympathy into all my fellow mortals.”

Muir spent years telling the story, and close to thirty years before he was able to put it in writing. Though the story itself is a simple one, Muir felt it was the hardest thing he ever tried to write. Muir saw Stickeen as “the herald of a new gospel” adding “in all my wild walks, seldom have I had a more definite or useful message to bring back.” Muir wanted to present that message in the best way possible.

When first published in Century magazine in 1897 (V. 54, no. 5, Sept. 1897, under the title “An Adventure with a Dog and a Glacier), it was heavily edited, with whole sections of what his editor called “digressions” deleted. For the original manuscript, painstakingly re-constructed from the Muir Papers, see Ronald Limbaugh’s book, John Muir’s “Stickeen” and the Lessons of Nature . Muir was able to restore some of his thoughts when he published the story in book form in 1909. It was revised and re-told again in his 1915 Travels in Alaska, and has been re-printed several times since then in all kinds of formats, in the 70’s, 80’s and 90’s.

Muir’s story has inspired several books with outstanding illustrations. The 1990 paperback edition published by Heyday Books, contains outstanding black-and-white illustrations by Carl Dennis Buell. The Donnell Rubay re-telling of 1998 (Dawn Publications) is accompanied by outstanding color illustrations by Christopher Canyon. Another childlren’s picture book of the story was illustrated by Karl Swanson, and written by Elizabeth Koehler-Pentacoff (Millbrook Press). Be sure to read about these these editions below.

See below for Muir’s actual Stickeen writings, plus links to a variety of pages about books, audio, and music that tells more about Muir and his remarkable canine friend, Stickeen.

Muir’s Writings

Books About Stickeen

John Muir’s “Stickeen” and the Lessons of Nature , by Ronald H. Limbaugh (Fairbanks, AK: University of Alaska Press, 1996) Black and White illustrations; Index. Appendix: “Notes on ‘Stickeen’ in John Muir’s Library.” 185 pp.

This scholarly examination of Muir’s famous dog story “Stickeen” helps greatly to illuminate Muir’s growth as a writer. Ron Limbaugh uses “Stickeen” to show how Muir’s literary creativity grew over time, and how it was influenced by major turn-of-the-century ideas and events such as the Darwinian debates and the emerging animal rights movement. Moreover, Limbaugh notes that “Stickeen” is the only literary product from Muir’s pen that can be directly and extensively linked to ideas formulated from the books of his personal library. Accordingly, “Studying its origin and evolution is essential to understanding Muir’s development as a writer and as an advocate for the moral equality of all species.”

John Muir and Stickeen: An Icy Adventure with a No-Good Dog by Julie Dunlap & Marybeth Lorbiecki; Illustrated by Bill Farnsworth. (2004)

A beautifully-illustrated children’s book based on Muir’s own book Stickeen, which tells the thrilling adventure of how Muir set off to explore an Alaskan glacier one day, with the unwelcome accompaniment of Stickeen, and ran into a storm. What happened on that terrifying day made Muir see domestic animals in a new light. For ages 5-8, Grades 1-4. The School Library Journal opines: “Although not the first picture-book version of this story about a harrowing 1880 expedition to Glacier Bay, this excellent rendition is the best treatment so far.” The Journal goes on to note: “The only flaw in the text is that the authors overplay the naturalist’s disdain for dogs in general. While Muir’s own Stickeen (Houghton, 1909) does confirm that he thought Sitckeen to be “small and worthless” and likely to “require care like a baby,” he also states plainly that he did generally like dogs. Apart from this minor mischaracterization, they do a fine job of conveying the wonder that inspired the man’s life work and the peril of this particular exploit. While some portions are condensed and others drawn out, they generally remain faithful to Muir’s own accounts.”

Stickeen: John Muir and the Brave Little Dog, as re-told by Donnell Rubay

This children’s picture book contains beautiful art work by Christopher Canyon. Muir’s story is re-told in simple language, while remaining true to Muir’s words.

John Muir and Stickeen: an Alaskan Adventure, by Elizabeth Koehler-Pentacoff, Illustrated by Karl Swanson.

This picture book is for younger children than Rubay’s book (K-3). The author tells the story in the present tense. Full-color illustrations by Karl Swanson highlight the hostility of the environment and the incredible courage of Muir and his canine companion.

Audio Renditions

Gerald Pelrine Presents “The Tale of Stickeen”

Gerald Pelrine’s riveting rendition is included on the John Muir Tribute CD.

Gerald Pelrine offers his critically acclaimed characterization of Muir as lecturer reliving the experience and the lessons learned: the great crevasse of the glacier as symbol of “the valley of the shadow of death.” little Stickeen perched atop its rim, the joy of deliverance, and his shattering view of eternity seen through the eyes of “the silent, philosophic Stickeen.”

“Stickeen,” performed by Lee Stetson, CD, 1990.

The icy storm story of a little dog named Stickeen is perhaps the most popular and most loved of John Muir’s many wilderness adventures. Your heart will race with excitement and anticipation as you listen to renowned actor Lee Stetson describe the thrilling adventure of this “little, black, short-legged bunchy-bodied, toy dog” on the Alaskan glacier. You’ll also hear Muir’s other thrilling – and true – animal encounters, with bears, rattlesnakes, pigeons and many more, including dogs, cats and sheep. All are extracted from Muir’s writing and woven by Stetson into a splendid performance. Always exciting, often humorous, these stories present Muir’s “gospel” of preaching the fundamental unity and kinship of all the earth’s life forms.

”Stickeen and John Muir’s Other Animal Adventures” by Storyteller Garth Gilchrist (Nevada City, CA: Dawn Publications, 2000)

Compact Disc.

From the CD cover: Storyteller Garth Gilchrist becomes John Muir, recounting the most beloved of all his adventure stories: bears, flying mountain sheep, a lightning squirrel, wise and hilarious farm animals and wondrous birds. The concluding story, Stickeen [24:22 minutes], is a tale of a life-and-death glacier crossing with an extraordinary dog, through whom Muir finds a window into the hearts of “all my fellow mortals.”

………………

John Muir’s story of Stickeen is also included in the various audio versions of his book, Travels in Alaska.

Stickeen

by John Muir

In the summer of 1880 I set out from Fort Wrangell in a canoe to continue the exploration of the icy region of southeastern Alaska, begun in the fall of 1879. After the necessary provisions, blankets, etc., had been collected and stowed away, and my Indian crew were in their places ready to start, while a crowd of their relatives and friends on the wharf were bidding them good-by and good-luck, my companion, the Rev. S. H. Young , for whom we were waiting, at last came aboard, followed by a little black dog, that immediately made himself at home by curling up in a hollow among the baggage. I like dogs, but this one seemed so small and worthless that I objected to his going, and asked the missionary why he was taking him.

“Such a little helpless creature will only be in the way,” I said; “you had better pass him up to the Indian boys on the wharf, to be taken home to play with the children. This trip is not likely to be good for toy-dogs. The poor silly thing will be in rain and snow for weeks or months, and will require care like a baby.” But his master assured me that he would be no trouble at all; that he was a perfect wonder of a dog, could endure cold and hunger like a bear, swim like a seal, and was wondrous wise and cunning, etc., making out a list of virtues to show he might be the most interesting member of the party.

Nobody could hope to unravel the lines of his ancestry. In all the wonderfully mixed and varied dog-tribe I never saw any creature very much like him, though in some of his sly, soft, gliding motions and gestures he brought the fox to mind. He was short-legged and bunch-bodied, and his hair, though smooth, was long and silky and slightly waved, so that when the wind was at his back it ruffled, making him look shaggy. At first sight his only noticeable feature was his fine tail, which was about as airy and shady as a squirrel’s , and was carried curling forward almost to his nose. On closer inspection you might notice his thin sensitive ears, and sharp eyes with cunning tan-spots above them. Mr. Young told me that when the little fellow was a pup about the size of a woodrat he was presented to his wife by an Irish prospector at Sitka, and that on his arrival at Fort Wrangell he was adopted with enthusiasm by the Stickeen Indians as a sort of new good-luck totem, was named “Stickeen” for the tribe, and became a universal favorite; petted, protected, and admired wherever he went, and regarded as a mysterious fountain of wisdom.

On our trip he soon proved himself a queer character–odd, concealed, independent, keeping invincibly quiet, and doing many little puzzling things that piqued my curiosity. As we sailed week after week through the long intricate channels and inlets among the innumerable islands and mountains of the coast, he spent most of the dull days in sluggish ease, motionless, and apparently as unobserving as if in deep sleep. But I discovered that somehow he always knew what was going on. When the Indians were about to shoot at ducks or seals, or when anything along the shore was exciting our attention, he would rest his chin on the edge of the canoe and calmly look out like a dreamy-eyed tourist. And when he heard us talking about making a landing, he immediately roused himself to see what sort of a place we were coming to, and made ready to jump overboard and swim ashore as soon as the canoe neared the bench. Then, with a vigorous shake to get rid of the brine in his hair, he ran into the woods to hunt small game. But though always the first out of the canoe, he was always the last to get into it. When we were ready to start he could never be found, and refused to come to our call. We soon found out, however, that though we could not see him at such times, he saw us, and from the cover of the briers and huckleberry bushes in the fringe of the woods was watching the canoe with wary eye. For as soon as we were fairly off he came trotting down the beach, plunged into the surf, and swam after us, knowing well that we would cease rowing and take him in. When the contrary little vagabond came alongside, he was lifted by the neck, held at arm’s length a moment to drip, and dropped aboard. We tried to cure him of this trick by compelling him to swim a long way, as if we had a mind to abandon him; but this did no good; the longer the swim the better he seemed to like it.

Though capable of great idleness, he never failed to be ready for all sorts of adventures and excursions. One pitch-dark rainy night we landed about ten o’clock at the mouth of a salmon stream when the water was phosphorescent . The salmon were running , and the myriad fins of the onrushing multitude were churning all the stream into a silvery glow, wonderfully beautiful and impressive in the ebon darkness. To get a good view of the show I set out with one of the Indians and sailed up through the midst of it to the foot of a rapid about half a mile from camp, where the swift current dashing over rocks made the luminous glow most glorious. Happening to look back down the stream, while the Indian was catching a few of the struggling fish, I saw a long spreading fan of light like the tail of a comet, which we thought must be made by some big strange animal that was pursuing us. On it came with its magnificent train, until we imagined we could see the monster’s head and eyes; but it was only Stickeen, who, finding I had left the camp, came swimming after me to see what was up.

When we camped early, the best hunter of the crew usually went to the woods for a deer, and Stickeen was sure to be at his heels, provided I had not gone out. For, strange to say, though I never carried a gun, he always followed me, forsaking the hunter and even his master to share my wonderings. The days that were too stormy for sailing I spent in the woods, or on the adjacent mountains, wherever my studies called me; and Stickeen always insisted on going with me, however wild the weather, gliding like a fox through dripping huckleberry bushes and thorny tangles of panax and rubus , scarce stirring their rain-laden leaves; wading and wallowing through snow, swimming icy streams, skipping over logs and rocks and the crevasses of glaciers with the patience and endurance of a determined mountaineer, never tiring or getting discouraged. Once he followed me over a glacier the surface of which was so crusty and rough that it cut his feet until every step was marked with blood; but he trotted on with Indian fortitude until I noticed his red track, and, taking pity on him, made him a set of moccasins out of a handkerchief. However great his troubles he never asked help or made any complaint, as if, like a philosopher, he had learned that without hard work and suffering there could be no pleasure worth having.

Yet none of us was able to make out what Stickeen was really good for. He seemed to meet danger and hardships without anything like reason, insisted on having his own way, never obeyed an order, and the hunter could never set him on anything, or make him fetch the birds he shot. His equanimity was so steady it seemed due to want of feeling; ordinary storms were pleasures to him, and as for mere rain, he flourished in it like a vegetable. No matter what advances you might make, scarce a glance or a tail-wag would you get for your pains. But though he was apparently as cold as a glacier and about as impervious to fun, I tried hard to make his acquaintance, guessing there must be something worth while hidden beneath so much courage, endurance, and love of wild-weathery adventure. No superannuated mastiff or bulldog grown old in office surpassed this fluffy midget in stoic dignity. He sometimes reminded me of a small, squat, unshakable desert cactus. For he never displayed a single trace of the merry, tricksy, elfish fun of the terriers and collies that we all know, nor of their touching affection and devotion. Like children, most small dogs beg to be loved and allowed to love; but Stickeen seemed a very Diogenes , asking only to be let alone: a true child of the wilderness, holding the even tenor of his hidden life with the silence and serenity of nature. His strength of character lay in his eyes. They looked as old as the hills, and as young, and as wild. I never tired of looking into them: it was like looking into a landscape; but they were small and rather deep-set, and had no explaining lines around them to give out particulars. I was accustomed to look into the faces of plants and animals, and I watched the little sphinx more and more keenly as an interesting study. But there is no estimating the wit and wisdom concealed and latent in our lower fellow mortals until made manifest by profound experiences; for it is through suffering that dogs as well as saints are developed and made perfect.

After exploring the Sum Dum and Tahkoo fiords and their glaciers, we sailed through Stephen’s Passage into Lynn Canal and thence through Icy Strait into Cross Sound, searching for unexplored inlets leading toward the great fountain ice-fields of the Fairweather Range. Here, while the tide was in our favor, we were accompanied by a fleet of icebergs drifting out to the ocean from Glacier Bay . Slowly we paddled around Vancouver’s Point, Wimbledon, our frail canoe tossed like a feather on the massive heaving swells coming in past Cape Spenser. For miles the sound is bounded by precipitous mural cliffs, which, lashed with wave-spray and their heads hidden in clouds, looked terribly threatening and stern. Had our canoe been crushed or upset we could have made no landing here, for the cliffs, as high as those of Yosemite , sink sheer into deep water. Eagerly we scanned the wall on the north side for the first sign of an opening fiord or harbor, all of us anxious except Stickeen, who dozed in peace or gazed dreamily at the tremendous precipices when he heard us talking about them. At length we made the joyful discovery of the mouth of the inlet now called “Taylor Bay,” and about five o’clock reached the head of it and encamped in a Spruce grove near the front of a large glacier.

While camp was being made, Joe the hunter climbed the mountain wall on the east side of the fiord in pursuit of wild goats, while Mr. Young and I went to the glacier. We found that it is separated from the waters of the inlet by a tide-washed moraine, and extends, an abrupt barrier, all the way across from wall to wall of the inlet, a distance of about three miles. But our most interesting discovery was that it had recently advanced, though again slightly receding. A portion of the terminal moraine had been plowed up and shoved forward, uprooting and overwhelming the woods on the east side. Many of the trees were down and buried, or nearly so, others were leaning away from the ice-cliffs, ready to fall, and some stood erect, with the bottom of the ice plow still beneath their roots and its lofty crystal spires towering huge above their tops. The spectacle presented by these century-old trees standing close beside a spiry wall of ice, with their branches almost touching it, was most novel and striking. And when I climbed around the front, and a little way up the west side of the glacier, I found that it had swelled and increased in height and width in accordance with its advance, and carried away the outer ranks of trees on its bank.

On our way back to camp after these first observations I planned a far-and-wide excursion for the morrow. I awoke early, called not only by the glacier, which had been on my mind all night, but by a grand flood-storm. The wind was blowing a gale from the north and the rain was flying with the clouds in a wide passionate horizontal flood, as if it were all passing over the country instead of falling on it. The main perennial streams were booming high above their banks, and hundreds of new ones, roaring like the sea, almost covered the lofty gray walls of the inlet with white cascades and falls. I had intended making a cup of coffee and getting something like a breakfast before starting, but when I heard the storm and looked out I made haste to join it; for many of Nature’s finest lessons are to be found in her storms , and if careful to keep in right relations with them, we may go safely abroad with them, rejoicing in the grandeur and beauty of their works and ways, and chanting with the old Norsemen, “The blast of the tempest aids our oars, the hurricane is our servant and drives us whither we wish to go.” So, omitting breakfast, I put a piece of bread in my pocket and hurried away.

Mr. Young and the Indian were asleep, and so, I hoped, was Stickeen; but I had not gone a dozen rods before he left his bed in the tent and came boring through the blast after me. That a man should welcome storms for their exhilarating music and motion, and go forth to see God making landscapes, is reasonable enough; but what fascination could there be in such tremendous weather for a dog? Surely nothing akin to human enthusiasm for scenery or geology. Anyhow, on he came, breakfastless, through the choking blast. I stopped and did my best to turn him back. “Now don’t,” I said, shouting to make myself heard in the storm. “now don’t, Stickeen. What has got into your queer noddle now? You must be daft. This wild day has nothing for you. There is no game abroad, nothing but weather. Go back to camp and keep warm, get a good breakfast with your master, and be sensible for once. I can’t carry you all day or feed you, and this storm will kill you.”

But Nature, it seems, was at the bottom of the affair, and she gains her ends with dogs as well as with men, making us do as she likes, shoving and pulling us along her ways, however rough, all but killing us at times in getting her lessons driven hard home. After I had stopped again and again, shouting good warning advice, I saw that he was not to be shaken off; as well might the earth try to shake off the moon. I had once led his master into trouble, when he fell on one of the topmost jags of a mountain and dislocated his arm ; now the turn of his humble companion was coming. The pitiful wanderer just stood there in the wind, drenched and blinking, saying doggedly , “Where thou goest I will go.” So at last I told him to come on if he must, and gave him a piece of the bread I had in my pocket; then we struggled on together, and thus began the most memorable of all my wild days.

The level flood, driving hard in our faces, thrashed and washed us wildly until we got into the shelter of a grove on the east side of the glacier near the front, where we stopped awhile for breath and to listen and look out. The exploration of the glacier was my main object, but the wind was too high to allow excursions over its open surface, where one might be dangerously shoved while balancing for a jump on the brink of a crevasse. In the mean time the storm was a fine study. There the end of the glacier, descending an abrupt swell of resisting rock about five hundred feet high, leans forward and falls in ice-cascades. And as the storm came down the glacier from the north, Stickeen and I were beneath the main current of the blast, while favorably located to see and hear it. What a psalm the storm was singing, and how fresh the smell of the washed earth and leaves, and how sweet the still small voices of the storm! Detached wafts and swirls were coming through the woods, with music from the leaves and branches and furrowed boles, and even from the splintered rocks and ice-crags overhead, many of the tones soft and low and flute-like, as if each leaf and tree, crag and spire were a tuned reed. A broad torrent, draining the side of the glacier, now swollen by scores of new streams from the mountains, was rolling boulders along its rocky channel, with thudding, bumping, muffled sounds, rushing toward the bay with tremendous energy, as if in haste to get out of the mountains; the winters above and beneath calling to each other, and all to the ocean, their home.

Looking southward from our shelter, we had this great torrent and the forested mountain wall above it on our left, the spiry ice-crags on our right, and smooth gray gloom ahead. I tried to draw the marvelous scene in my note-book, but the rain blurred the page in spite of all my pains to shelter it, and the sketch was almost worthless. When the wind began to abate, I traced the east side of the glacier. All the trees standing on the edge of the woods were barked and bruised, showing high-ice mark in a very telling way, while tens of thousands of those that had stood for centuries on the bank of the glacier farther out lay crushed and being crushed. In many places I could see down fifty feet or so beneath the margin of the glacier-mill, where trunks from one to two feet in diameter here being ground to pulp against outstanding rock-ribs and bosses of the bank.

About three miles above the front of the glacier I climbed to the surface of it by means of axe-steps made easy for Stickeen. As far as the eye could reach, the level, or nearly level, glacier stretched away indefinitely beneath the gray sky, a seemingly boundless prairie of ice. The rain continued, and grew colder, which I did not mind, but a dim snowy look in the drooping clouds made me hesitate about venturing far from land. No trace of the west shore was visible, and in case the clouds would settle and give snow, or the wind again become violent. I feared getting caught in a tangle of crevasses. Snow-crystals, the flowers of the mountain clouds, are frail, beautiful things, but terrible then flying on storm-winds in darkening, benumbing swarms or when welded together into glaciers full of deadly crevasses. Watching the weather, I sauntered about on the crystal sea. For a mile or so out I found the ice remarkably safe. The marginal crevasses mere mostly narrow, while the few wider ones were easily avoided by passing around them, and the clouds began to open here and there.

Thus encouraged, I at last pushed out for the other side; for Nature can make us do anything she likes. At first we made rapid progress, and the sky was not very threatening, while I took bearings occasionally with a pocket compass to enable me to find my way back more surely in case the storm should become blinding; but the structure lines of the glacier were my main guide. Toward the west side we came to a closely crevassed section in which we had to make long, narrow tacks and doublings, tracing the edges of tremendous traverse and longitudinal crevasses, many of which were from twenty to thirty feet wide, and perhaps a thousand feet deep–beautiful and awful. In working a way through them I was severely cautious, but Stickeen came on as unhesitating as the flying clouds. The widest crevasse that I could jump he would leap without so much as halting to take a look at it. The weather was now making quick changes, scattering bits of dazzling brightness through the wintry gloom at rare intervals, when the sun broke forth wholly free, the glacier was seen from shore to shore with a bright array of encompassing mountains partly revealed, wearing the clouds as garments, while the prairie bloomed and sparkled with irised light from myriads of washed crystals. Then suddenly all the glorious show would be darkened and blotted out.

Stickeen seemed to care for none of these things, bright or dark, nor for the crevasses, wells, moulins, or swift flashing streams into which he might fall. The little adventurer was only about two years old, yet nothing seemed novel to him. Nothing daunted him. He showed neither caution nor curiosity, wonder nor fear, but bravely trotted on as if glaciers were playgrounds. His stout, muffled body seemed all one skipping muscle, and it was truly wonderful to see how swiftly and to all appearance heedlessly he flashed across nerve-trying chasms six or eight feet wide. His courage was so unwavering that it seemed to be due to dullness of perception, as if he were only blindly bold; and I kept warning him to be careful. For we had been close companions on so many wilderness trips that I had formed the habit of talking to him as if he were a boy and understood every word.

We gained the west shore in about three hours; the width of the glacier here being about seven miles. Then I pushed northward in order to see as far back as possible into the fountains of the Fairweather Mountains, in case the clouds should rise. The walking was easy along the margin of the forest, which, of course, like that on the other side, had been invaded and crushed by the swollen, overflowing glacier. In an hour or so, after passing a massive headland, we came suddenly on a branch of the glacier, which, in the form of a magnificent ice-cascade two miles wide, was pouring over the rim of the main basin in a westerly direction, its surface broken into wave-shaped blades and shattered blocks, suggesting the wildest updashing, heaving, plunging motion of a great river cataract. Tracing it down three or four miles, I found that it discharged into a lake, filling it with icebergs .

I would gladly have followed the lake outlet to tide-water, but the day was already far spent, and the threatening sky called for haste on the return trip to get off the ice before dark. I decided therefore to go no farther and, after taking a general view of the wonderful region, turned back, hoping to see it again under more favorable auspices. We made good speed up the cañon of the great ice-torrent, and out on the main glacier until we had left the west shore about two miles behind us. Here we got into a difficult network of crevasses, the gathering clouds began to drop misty fringes, and soon the dreaded snow came flying thick and fast. I now began to feel anxious about finding a way in the blurring storm. Stickeen showed no trace of fear. He was still the same silent, able little hero. I noticed, however, that after the storm-darkness came on he kept close up behind me. The snow urged us to make still greater haste, but at the same time hid our way. I pushed on as best I could, jumping innumerable crevasses, and for every hundred rods or so of direct advance traveling a mile in doubling up and down in the turmoil of chasms and dislocated ice-blocks. After an hour or two of this work we came to a series of longitudinal crevasses of appalling width, and almost straight and regular in trend, like immense furrows. These I traced with firm nerve, excited and strengthened by the danger, making wide jumps, poising cautiously on their dizzy edges after cutting hollows for my feet before making the spring, to avoid possible slipping or any uncertainty on the farther sides, where only one trial is granted–exercise at once frightful and inspiring. Stickeen followed seemingly without effort.

Many a mile we thus traveled, mostly up and down, making but little real headway in crossing, running instead of walking most of the time as the danger of being compelled to spend the night on the glacier became threatening. Stickeen seemed able for anything. Doubtless we could have weathered the storm for one night, dancing on a flat spot to keep from freezing, and I faced the threat without feeling anything like despair; but we were hungry and wet, and the wind from the mountains was still thick with snow and bitterly cold, so of course that night would have seemed a very long one. I could not see far enough through the blurring snow to judge in which general direction the least dangerous route lay, while the few dim, momentary glimpses I caught of mountains through rifts in the flying clouds were far from encouraging either as weather signs or as guides. I had simply to grope my way from crevasse to crevasse, holding a general direction by the ice-structure, which was not to be seen everywhere, and partly by the wind. Again and again I was put to my mettle, but Stickeen followed easily, his nerve apparently growing more unflinching as the danger increased. So it always is with mountaineers when hard beset. Running hard and jumping, holding every minute of the remaining daylight, poor as it was, precious, we doggedly persevered and tried to hope that every difficult crevasse we overcame would prove to be the last of its kind. But on the contrary, as we advanced they became more deadly trying.

At length our way was barred by a very wide and straight crevasse, which I traced rapidly northward a mile or so without finding a crossing or hope of one; then down the glacier about as far, to where it united with another uncrossable crevasse. In all this distance of perhaps two miles there was only one place where I could possibly jump it, but the width of this jump was the utmost I dared attempt, while the danger of slipping on the farther side was so great that I was loath to try it. Furthermore, the side I was on was about a foot higher than the other, and even with this advantage the crevasse seemed dangerously wide. One is liable to underestimate the width of crevasses where the magnitudes in general are great. I therefore stared at this one mighty keenly, estimating its width and the shape of the edge on the farther side, until I thought that I could jump it if necessary, but that in case I should be compelled to jump back from the lower side I might fail. Now, a cautious mountaineer seldom takes a step on unknown ground which seems at all dangerous that he cannot retrace in case he should be stopped by unseen obstacles ahead. This is the rule of mountaineers who live long, and, though in haste, I compelled myself to sit down and calmly deliberate before I broke it.

Retracing my devious path in imagination as if it were drawn on a chart, I saw that I was recrossing the glacier a mile or two farther up stream than the course pursued in the morning, and that I was now entangled in a section I had not before seen. Should I risk this dangerous jump, or try to regain the woods on the west shore, make a fire, and have only hunger to endure while waiting for a new day! I had already crossed so broad a stretch of dangerous ice that I saw it would be difficult to get back to the woods through the storm, before dark, and the attempt would most likely result in a dismal night-dance on the glacier; while just beyond the present barrier the surface seemed more promising, and the east shore was now perhaps about as near as the west. I was therefore eager to go on. But this wide jump was a dreadful obstacle.

At length, because of the dangers already behind me, I determined to venture against those that might he ahead, jumped and landed well, but with so little to spare that I more than ever dreaded being compelled to take that jump back from the lower side. Stickeen followed, making nothing of it, and we ran eagerly forward, hoping we were leaving all our troubles behind. But within the distance of a few hundred yards we were stopped by the widest crevasse yet encountered. Of course I made haste to explore it, hoping all might yet be remedied by finding a bridge or a way around either end. About three fourths of a mile up stream I found that it united with the one we had just crossed, as I feared it would. Then, tracing it down, I found it joined the same crevasse at the lower end also, maintaining throughout its whole course a width of forty to fifty feet. Thus to my dismay I discovered that we were on a narrow island about two miles long, with two barely possible ways to escape: one back by the way we came, the other ahead by an almost inaccessible sliver-bridge that crossed the great crevasse from near the middle of it!

After this nerve-trying discovery I ran back to the sliver-bridge and cautiously examined it. Crevasses, caused by strains from variations in the rate of motion of different parts of the glacier and convexities in the channel, are mere cracks when they first open, so narrow as hardly to admit the blade of a pocket-knife, and gradually widen according to the extent of the strain and the depth of the glacier. Now some of these cracks are interrupted, like the cracks in wood, and in the opening the strip of ice between overlapping ends is dragged out, and may maintain a continuous connection between the side, just as the two sides of a slivered crack in wood that is being split are connected. Some crevasses remain open for months or even years, and by the melting of their sides continue to increase in width long after the opening strain has ceased; while the sliver-bridges, level on top at first and perfectly safe, are at length melted to thin, vertical, knife-edged blades, the upper portion being most exposed to the weather; and since the exposure is greatest in the middle. they at length curve downward like the cables of suspension bridges. This one was evidently very old, for it had been weathered and wasted until it was the most dangerous and inaccessible that ever lay in my way. The width of the crevasse was here about fifty feet, and the sliver crossing diagonally was about seventy feet long; its thin knife-edge near the middle was depressed twenty-five or thirty feet below the level of the glacier, and the up-curving ends were attached to the sides eight or ten feet below the brink. Getting down the nearly vertical wall to the end of the sliver and up the other side were the main difficulties, and they seemed all but insurmountable. Of the many perils encountered in my years of wandering on mountains and glaciers none seemed so plain and stern and merciless as this. And it was presented when we were wet to the skin and hungry, the sky dark with quick driving snow, and the night near. But we were forced to face it. It was a tremendous necessity.

Beginning, not immediately above the sunken end of the bridge, but a little to one side, I cut a deep hollow on the brink for my knees to rest in. Then, leaning over, with my short-handled axe I cut a step sixteen or eighteen inches below, which on account of the sheerness of the wall was necessarily shallow. That step, however, was well made; its floor sloped slightly inward and formed a good hold for my heels. Then, slipping cautiously upon it, and crouching as low as possible, with my left side toward the wall, I steadied myself against the wind with my left hand in a slight notch, while with the right I cut other similar steps and notches in succession, guarding against losing balance by glinting of the axe, or by wind-gusts, for life and death were in every stroke and in the niceness of finish of every foothold.

After the end of the bridge was reached I chipped it down until I had made a level platform six or eight inches wide, and it was a trying thing to poise on this little slippery platform while bending over to get safely astride of the sliver. Crossing was then comparatively easy by chipping off the sharp edge with short, careful strokes, and hitching forward an inch or two at a time, keeping my balance with my knees pressed against the sides. The tremendous abyss on either hand I studiously ignored. To me the edge of that blue sliver was then all the world. But the most trying part of the adventure, after working my way across inch by inch and chipping another small platform, was to rise from the safe position astride and to cut a step-ladder in the nearly vertical face of the wall,–chipping, climbing, holding on with feet and fingers in mere notches. At such times one’s whole body is eye. and common skill and fortitude are replaced by power beyond our call or knowledge . Never before had I been so long under deadly strain. How I got up that cliff I never could tell. The thing seemed to have been done by somebody else. I never have held death in contempt, though in the course of my explorations I have oftentimes felt that to meet one’s fate on a noble mountain, or in the heart of a glacier, would be blessed as compared with death from disease, or from some shabby lowland accident. But the best death, quick and crystal-pure, set so glaringly open before us, is hard enough to face, even though we feel gratefully sure that we have already had happiness enough for a dozen lives.

But poor Stickeen, the wee, hairy, sleekit beastie , think of him! When I had decided to dare the bridge, and while I was on my knees chipping a hollow on the rounded brow above it, he came behind me, pushed his head past my shoulder, looked down and across, scanned the sliver and its approaches with his mysterious eyes, then looked me in the face with a startled air of surprise and concern, and began to mutter and whine; saying as plainly as if speaking with words, “Surely, you are not going into that awful place.” This was the first time I had seen him gaze deliberately into a crevasse, or into my face with an eager, speaking, troubled look. That he should have recognized and appreciated the danger at the first glance showed wonderful sagacity. Never before had the daring midget seemed to know that ice was slippery or that there was any such thing as danger anywhere. His looks and tones of voice when he began to complain and speak his fears were so human that I unconsciously talked to him in sympathy as I would to a frightened boy, and in trying to calm his fears perhaps in some measure moderated my own. “Hush your fears, my boy,” I said, “ we will get across safe , though it is not going to be easy. No right way is easy in this rough world. We must risk our lives to save them. At the worst we can only slip, and then how grand a grave we will have, and by and by our nice bones will do good in the terminal moraine.”

But my sermon was far from reassuring him: he began to cry, and after taking another piercing look at the tremendous gulf, ran away in desperate excitement, seeking some other crossing. By the time he got back, baffled of course, I had made a step or two. I dared not look back, but he made himself heard; and when he saw that I was certainly bent on crossing he cried aloud in despair. The danger was enough to haunt anybody, but it seems wonderful that he should have been able to weight and appreciate it so justly. No mountaineer could have seen it more quickly or judged it more wisely, discriminating between real and apparent peril.

When I gained the other side, he screamed louder than ever, and after running back and forth in vain search for a way of escape, he would return to the brink of the crevasse above the bridge, moaning and wailing as if in the bitterness of death. Could this be the silent, philosophic Stickeen? I shouted encouragement, telling him the bridge was not so bad as it looked, that I had left it flat and safe for his feet, and he could walk it easily. But he was afraid to try. Strange so small an animal should be capable of such big, wise fears. I called again and again in a reassuring tone to come on and fear nothing; that he could come if he would only try. He would hush for a moment, look down again at the bridge, and shout his unshakable conviction that he could never, never come that way; then lie back in despair, as if howling, “O-o-oh! what a place! No-o-o, I can never go-o-o down there!” His natural composure and courage had vanished utterly in a tumultuous storm of fear. Had the danger been less, his distress would have seemed ridiculous. But in this dismal, merciless abyss lay the shadow of death, and his heart-rending cries might well have called Heaven to his help. Perhaps they did. So hidden before, he was now transparent, and one could see the workings of his heart and mind like the movements of a clock out of its case. His voice and gestures, hopes and fears, were so perfectly human that none could mistake them; while he seemed to understand every word of mine. I was troubled at the thought of having to leave him out all night, and of the danger of not finding him in the morning. It seemed impossible to get him to venture. To compel him to try through fear of being abandoned, I started off as if leaving him to his fate, and disappeared back of a hummock; but this did no good; he only lay down and moaned ill utter hopeless misery. So, after hiding a few minutes, I went back to the brink of the crevasse and in a severe tone of voice shouted across to him that now I must certainly leave him, I could wait no longer, and that, if he would not come, all I could promise was that I would return to seek him next day. I warned him that if he went back to the woods the wolves would kill him, and finished by urging him once more by words and gestures to come on, come on.

He knew very well what I meant, and at last, with the courage of despair, hushed and breathless, he crouched down on the brink in the hollow I had made for my knees, pressed his body against the ice as if trying to get the advantage of the friction of every hair, gazed into the first step, put his little feet together and slid them slowly, slowly over the edge and down into it, bunching all four in it and almost standing on his head. Then, without lifting his feet, as well as I could see through the snow, he slowly worked them over the edge of the step and down into the next and the next in succession in the same way, and gained the end of the bridge. Then, lifting his feet with the regularity and slowness of the vibrations of a seconds pendulum, as if counting and measuring one-two-three , holding himself steady against the gusty wind, and giving separate attention to each little step, he gained the foot of the cliff, while I was on my knees leaning over to give him a lift should he succeed in getting within reach of my arm. Here he halted in dead silence, and it was here I feared he might fail, for dogs are poor climbers. I had no cord. If I had had one, I would have dropped a noose over his head and hauled him up. But while I was thinking whether an available cord might be made out of clothing, he was looking keenly into the series of notched steps and finger-holds I had made, as if counting them, and fixing the position of each one of them in his mind. Then suddenly up he came in a springy rush, hooking his paws into the steps and notches so quickly that I could not see how it was done, and whizzed past my head, safe at last!

And now came a scene! “Well done, well done, little boy! Brave boy!” I cried, trying to catch and caress him; but he would not be caught. Never before or since have I seen anything like so passionate a revulsion from the depths of despair to exultant, triumphant, uncontrollable joy. He flashed and darted hither and thither as if fairly demented, screaming and shouting, swirling round and round in giddy loops and circles like a leaf in a whirlwind, lying down, and rolling over and over, sidewise and heels over head, and pouring forth a tumultuous flood of hysterical cries and sobs and gasping mutterings. When I ran up to him to shake him, fearing he might die of joy, he flashed off two or three hundred yards, his feet in a mist of motion; then, turning suddenly, came back in a wild rush and launched himself at my face, almost knocking me down. all the while screeching and screaming and shouting as if saying, “Saved! saved! saved!” Then away again, dropping suddenly at times with his feet in the air, trembling and fairly sobbing. Such passionate emotion was enough to kill him. Moses’ stately song of triumph after escaping the Egyptians and the Red Sea was nothing to it. Who could have guessed the capacity of the dull, enduring little fellow for all that most stirs this mortal frame? Nobody could have helped crying with him!

But there is nothing like work for toning down excessive fear or joy. So I ran ahead, calling him in as gruff a voice as I could command to come on and stop his nonsense, for we had far to go and it would soon he dark. Neither of us feared another trial like this. Heaven would surely count one enough for a lifetime. The ice ahead was gashed by thousands of crevasses, but they were common ones. The joy of deliverance burned in us like fire, and we ran without fatigue, every muscle with immense rebound glorying in its strength. Stickeen flew across everything in his way, and not till dark did he settle into his normal fox-like trot. At last the cloudy mountains came in sight, and we soon felt the solid rock beneath our feet, and were safe. Then came weakness. Danger had vanished, and so had our strength. We tottered down the lateral moraine in the dark, over boulders and tree trunks, through the bushes and devil-club thickets of the grove where we had sheltered ourselves in the morning, and across the level mudslope of the terminal moraine. We reached camp about ten o’clock, and found a big fire and a big supper. A party of Hoona Indians had visited Mr. Young, bringing a gift of porpoise meat and wild strawberries, and Hunter Joe had brought in a wild goat. But we lay down, too tired to eat much, and soon fell into a troubled sleep. The man who said, “The harder the toil, the sweeter the rest,” never was profoundly tired. Stickeen kept springing up and muttering in his sleep, no doubt dreaming that he was still on the brink of the crevasse; and so did I, that night and many others long afterward, when I was over-tired.

Thereafter Stickeen was a changed dog. During the rest of the trip, instead of holding aloof, he always lay by my side, tried to keep me constantly in sight, and would hardly accept a morsel of food, however tempting, from any hand but mine. At night, when all was quiet about the camp-fire, he would come to me and rest his head on my knee with a look of devotion as if I were his god. And often as he caught my eye he seemed to be trying to say, “Wasn’t that an awful time we had together on the glacier?”

Nothing in after years has dimmed that Alaska storm-day. As I write it all comes rushing and roaring to mind as if I were again in the heart of it. Again I see the gray flying clouds with their rain-floods and snow, the ice-cliffs towering above the shrinking forest, the majestic ice-cascade, the vast glacier outspread before its white mountain-fountains, and in the heart of it the tremendous crevasse,–emblem of the valley of the shadow of death,–low clouds trailing over it, the snow falling into it; and on its brink I see little Stickeen, and I hear his cries for help and his shouts of joy. I have known many dogs, and many a story I could tell of their wisdom and devotion; but to none do I owe so much as to Stickeen. At first the least promising and least known of my dog-friends, he suddenly became the best known of them all. Our storm-battle for life brought him to light, and through him as through a window I have ever since been looking with deeper sympathy into all my fellow mortals.

None of Stickeen’s friends knows what finally became of him. After my work for the season was done I departed for California, and I never saw the dear little fellow again. In reply to anxious inquiries his master wrote me that in the summer of 1883 he was stolen by a tourist at Fort Wrangell and taken away on a steamer. His fate is wrapped in mystery. Doubtless he has left this world–crossed the last crevasse–and gone to another. But he will not be forgotten. To me Stickeen is immortal.

Notes by Francis H. Allen

Fort Wrangel.

Now generally spelled Wrangell. Any good map of Alaska will show its location.

Rev. S. H.Young.

Samuel Hall Young, now superintendent of Alaska Presbyterian missions with office in New York City, but at that time a missionary in the field with headquarters at Fort Wrangel. Mr. Muir’s Travels in Alaska contains an interesting account of a mountain-climbing adventure in which Mr. Young nearly lost his life. Dr. Young (he received the degree of D.D. in 1899) has written entertainingly of this and other experiences with John Muir ( Outlook , May 26, June 23, and July 28, 1915). In the last of his three articles he tells about Stickeen, the subject of this story.

Tail . . . shady as a squirrel’s.

The Green word for squirrel, skiouros , from which our English word is derived, is formed from two words meaning “shadow” and “tail.” It is quite likely that Mr. Muir had this in mind.

The water was phosphorescent.

Some of the small and microscopic animal life of the sea becomes luminous at night when disturbed by the breaking of the waves, the churning of a boat’s propeller, the splashing of oars, the strokes of a swimmer, or any similar cause, as, in this case, the movements of the salmon. The surrounding water at such times glows and sparkles beautifully.

The salmon were running.

Salmon, though for most of the year living in the sea, spawn only in fresh running water, and every spring and summer they swarm up the streams to the breeding-grounds. This is the time when they are caught for sport and for the market,–in the East by rod and line, in Alaska, where they are found in vast numbers, with nets and spears. This migration up the streams is called “running.”

Panax.

Panax horridus , or Fatsia horrida , a dangerously prickly araliaceous shrub commonly called devil’s-club. It is abundant in Alaska.

Rubus.

The genus of plants to which the blackberry, raspberry, cloudberry, and salmonberry belong.

Wild-weathery.

One looks in the dictionaries in vain for this word, but the meaning is obvious. Mr. Muir was rather fond of coining playful words of this kind, such as are so common in his native Scotch.

Diogenes.

A celebrated Greek Cynic philosopher who despised riches and is said to have lived in a tub. Plutarch relates that when Alexander the Great asked Diogenes whether he could do anything for him he replied, “Yes, I would have you stand from between me and the sun.”

Sphinx.

“A spinxlike person; one of enigmatical or inscrutable character and purposes” (Webster’s New International Dictionary ). The Sphinx of Greek mythology propounded a riddle to all comers and, upon the failure of each one to guess it, speedily devoured him.

Tahkoo.

An Indian name, also spelled Taku.

Fountain ice-fields.

The ice-fields that formed the sources of the glaciers.

Glacier Bay.

The famous Muir Glacier , discovered by Mr. Muir in 1879, is at the head of this bay.

Yosemite.

The Yosemite Valley of California , where Mr. Muir made his home for years.

Storms.

John Muir was never afraid of bad weather. One of his most interesting papers is the account in The Mountains of California of how he climbed a tree in the forest during a wind-storm and remained there rocked wildly in the treetop while he studied the habits of the trees under such conditions.

Dislocated his arm.

See the account in Travels in Alaska .

Doggedly.

Note the play on the word.

“Where thou goest I will go.”

Doubtless suggested by Ruth’s reply to her mother-in-law, Naomi, “Whither thou goest, I will go” (Ruth 1:16).

Narrow tacks.

The word “tacks” is used in the nautical sense, as when a sailing vessel “tacks” to windward, taking a zigzag course because it is impossible to sail directly against the wind. By “narrow tacks” the author evidently means tacks in which little real progress was made, the crevasses coming very close together.

Fountains.

In the sense of sources; in this case the sources of glaciers.

Icebergs.

Icebergs are, of course, the natural discharge of a glacier into a lake or the sea.

Power beyond our call or knowledge.

This has been the experience of many who have extricated themselves from imminent dangers by their own unaided efforts. The emergency calls forth hitherto unsuspected supplies of reserve energy.

Wee, hairy, sleekit beastie.

This reminds one of Burns’s poem “To a Mouse,” which begins “Wee, sleekit, cow’rin’, tim’rous beastie.” “Sleekit” is doubtless used in its original sense of sleek, smooth. It is the past participle of the verb “to sleek.” Muir was fond of dropping occasionally into his native Scotch, especially when an affectionate diminutive was called for.

We will get across safe.

Here and at the top of the next page Mr. Muir follows the Scotch custom of using the word “will” where the best English usage demands “shall.”

Devil-club.

See note on Panax.

Stikine: La storia di un cane

di John Muir (1909)

Introduzione

da Dan E. Anderson e Harold Wood

Nel 1880, John Muir fece il suo secondo viaggio in Alaska. In questo viaggio ha esplorato Glacier Brady, che sfocia nel Taylor Bay in che cosa ora è il Glacier Bay National Park, con il cane di un amico, Stikine. Muir è stato un grande narratore e ha raccontato questa storia molte volte prima di scriverlo nel 1909 come un racconto sotto la spinta di molti dei suoi amici. Stikine è stato classificato come un racconto classico cane da molti che hanno letto. Avventura di John Muir con un cane e un ghiacciaio.

Introduzione

Storia vera di John Muir di quello che è successo su un ghiacciaio d’Alasca con un cane denominato Stikine, nel 1880, è uno dei più noti scritti di Muir e ora è considerato una classico cane storia. Anche se può essere letto come una storia di avventura dritto, è molto di più. Storia di Muir è più convincente perché è rivelato a Muir che uomo e cane non erano così a differenza di ogni altro. Stikine era inizialmente un piccolo cane scortese, ma dopo essere sopravvissuto a un pericoloso viaggio attraverso un ghiacciaio attraversando un ponte di ghiaccio, distacco di Stikine è sostituito da emotion estatico, rivelando a Muir il fatto che i nostri “fratelli orizzontali” non sono che molto a differenza di noi.

Muir ha scritto, “ho conosciuto molti cani e molti una storia che potrei dire della loro saggezza e devozione; ma a nessuno devo tanto da Stikine. In un primo momento il meno promettente e meno conosciuto dei miei amici-cane, improvvisamente divenne il più noto di tutti loro. La nostra tempesta-battaglia per la vita lo ha portato alla luce, e attraverso di lui come attraverso una finestra ho allora cercato con la più profonda simpatia in tutti i miei compagni mortali.”

Muir ha trascorso anni che racconta la storia e quasi trenta anni prima che fosse in grado di metterlo per iscritto. Anche se la storia in sé è un semplice, Muir sentivo che era la cosa più difficile, che ha mai provato a scrivere. Muir visto Stikine come “l’araldo di un nuovo Vangelo” aggiunta “in tutte le mie passeggiate selvaggi, raramente ho avuto un messaggio più preciso o utile per portare indietro.” Muir voluto presentare quel messaggio nel miglior modo possibile.

Quando in primo luogo pubblicato nel secolo rivista nel 1897 (V. 54, n. 5, settembre 1897, sotto il titolo “An Adventure con un cane e un ghiacciaio), è stato pesantemente modificato, con intere sezioni di quale suo editor chiamato”digressioni”eliminati. Per il manoscritto originale, faticosamente ricostruito dai giornali Muir, vedere il libro di Ronald Limbaugh, John Muir di “Stikine” e le lezioni della natura . Muir è stato in grado di ripristinare alcuni dei suoi pensieri, quando pubblicò il racconto in forma di libro nel 1909. Esso è stato rivisto e ri-ha detto ancora una volta nel suo 1915 viaggia in Alaskaed è stato ri-stampato più volte da allora in tutti i tipi di formati, negli anni 70, 80 e 90.

La storia di Muir ha ispirato diversi libri con illustrazioni eccezionali. L’edizione in brossura 1990, edito da Apogeo Books, contiene eccezionali illustrazioni in bianco e nero di Carl Dennis Buell. Donnell Rubay ri-raccontare del 1998 (Dawn Publications) è accompagnato da illustrazioni a colori eccezionale da Christopher Canyon. Libro dell’immagine di un altro childlren della storia è stato illustrato da Karl Swanson e scritto da Elizabeth Koehler-Pentacoff (Millbrook Press). Assicuratevi di leggere su questi queste edizioni qui sotto.

Vedi sotto per effettivo Stikine scritture di Muir, oltre a collegamenti ad una varietà di pagine di libri, audio e musica che dice di più su Muir e il suo amico canino notevole, Stikine.

Scritture di Muir

Libri su Stikine

John Muir di “Stikine” e le lezioni della natura, di Ronald H. Limbaugh (Fairbanks, AK: Università dell’Alaska Press, 1996) illustrazioni in bianco e nero; Indice. Appendice: “Notes on ‘Stikine’ nella libreria di John Muir.” 185 pp

Questo esame da studioso di storia del famoso cane di Muir “Stikine” aiuta notevolmente a illuminare la crescita di Muir come scrittore. Ron Limbaugh usi “Stikine” per mostrare come creatività letteraria di Muir è cresciuta nel tempo, e come è stato influenzato da major turn-of-the-secolo idee ed eventi come i dibattiti darwiniana e l’emergente movimento dei diritti degli animali. Inoltre, Limbaugh osserva che “Stikine” è il prodotto solo letterario dalla penna di Muir che possa essere collegato direttamente e ampiamente a idee formulate dai libri della sua biblioteca personale. Di conseguenza, “studiando la sua origine e l’evoluzione è essenziale per comprendere lo sviluppo di Muir come scrittore e come fautore per l’uguaglianza morale di tutte le specie.”

John Muir e Stikine: un’avventura ghiacciata con un cane buono a nulladi Julie Dunlap & Marybeth Lorbiecki; Illustrato da Bill Farnsworth. (2004)

Splendidamente illustrato libro per bambini basato sul libro di Muir Stikine, che racconta l’emozionante avventura di come Muir partì per esplorare un ghiacciaio d’Alasca un giorno, con l’accompagnamento sgradito di Stikine e incappò in una tempesta. Quello che è successo quel giorno terrificante Muir ha fatto vedere animali domestici sotto una nuova luce. Per tutte le età 5-8, classi 1-4. Opina School Library Journal: “Anche se non la prima versione di foto-libro di questa storia di una spedizione di 1880 straziante a Glacier Bay, questa resa eccellente è il trattamento migliore finora.” Il giornale fa poi per notare: “l’unica pecca nel testo è che gli autori overplay disprezzo del naturalista per i cani in generale. Mentre Stikine di Muir (Houghton, 1909) confermare che ha pensato di Sitckeen per essere “piccoli e privi di valore” e probabile che “richiedono cura come un bambino,” afferma chiaramente che egli generalmente come cani. A parte questa caratterizzazione minore, fanno un ottimo lavoro di veicolare la meraviglia che ha ispirato il lavoro di vita dell’uomo e il pericolo di questo exploit particolare. Mentre alcune parti sono condensati e altri tirato fuori, rimangono generalmente fedele ai conti di Muir”.

Stikine: John Muir e il coraggioso piccolo canecome ri-raccontata da Donnell Rubay

Questa foto libro per bambini contiene bellissime opere d’arte di Christopher Canyon. Storia di Muir è ri-raccontata in un linguaggio semplice, pur rimanendo fedele alle parole di Muir.

John Muir e Stikine: un’avventura in Alaska, da Elizabeth Koehler-Pentacoff, illustrato da Karl Swanson.

Questo libro è per i bambini più piccoli che il libro di Rubay (K-3). L’autore racconta la storia al presente. Illustrazioni a colori di Karl Swanson evidenziano l’ostilità dell’ambiente ed il coraggio incredibile di Muir e suo compagno canino.

Gerald Pelrine presenta “Il racconto di Stikine”

Resa di rivettatura di Gerald Pelrine è incluso nel CD di tributo di John Muir.

Gerald Pelrine offre la sua caratterizzazione acclamato dalla critica di Muir come conferenziere, rivivendo l’esperienza e le lezioni apprese: il grande crepaccio del ghiacciaio come simbolo della “Valle dell’ombra della morte.” little Stikine arroccato in cima il suo cerchio, la gioia di liberazione e la sua sconvolgente visione dell’eternità visto attraverso gli occhi di “il silenzio, filosofico Stikine.”

“Stikine,” eseguita da Lee Stetson, CD, 1990.

La storia di tempesta di ghiaccio di un piccolo cane di nome Stikine è forse il più popolare e più amato di molte avventure deserto di John Muir. Il tuo cuore correrà con l’eccitamento e anticipazione come si ascolta rinomato attore Lee Stetson descrivere l’emozionante avventura di questo “piccolo, nero, corto-zampe cane giocattolo bunchy-bodied,” sul ghiacciaio d’Alasca. Sentirete anche incontri con gli altri animali emozionante – e vero – di Muir, con orsi, serpenti a sonagli, piccioni e molte altre, tra cui cani, gatti e pecore. Tutti sono estratte dalla scrittura di Muir e tessuti by Stetson in una splendida performance. Sempre emozionante, spesso umoristico, queste storie presentano “Vangelo” di Muir di predicare l’unità fondamentale e la parentela di forme di vita di tutta la terra.

John Muir, Stikine (Haven Libri Audio)

Il classico racconto dell’uomo… e il migliore amico dell’uomo, dal grande naturalista. Dal cuore dell’Alaska viene fornito un racconto straziante in una sola volta ed edificante. Viaggio con il grande avventuriero John Muir come egli prende il suo viaggio più memorabile. Eseguita Alaska NPR voce attore protagonista Lee Salisbury e con effetti sonori e musica originale, questa è una delle storie più popolari in Alaska, uno dei più toccante di storie di animali e una veramente grande avventura per tutta la famiglia.

“Stikine e di John Muir altre avventure con animali” da Storyteller Garth Gilchrist (Nevada City, CA: pubblicazioni di Dawn, 2000)

Compact Disc.

Dal CD copertina: Storyteller Garth Gilchrist diventa John Muir, raccontando la più amata di tutte le sue storie di avventura: orsi, flying pecore di montagna, uno scoiattolo di fulmini, saggio e divertente animali e uccelli meravigliosi. La storia conclusiva, Stikine [24:22 minuti], è un racconto di una traversata del ghiacciaio di vita o di morte con un cane straordinario, attraverso il quale Muir trova una finestra nei cuori di”tutti i miei compagni mortali.”

Stikine

di John Muir

Nell’estate del 1880 ho deciso da Fort Wrangell in una canoa di continuare l’esplorazione della regione ghiacciata dell’Alaska sud-orientale, iniziata nell’autunno del 1879. Dopo le necessarie disposizioni, coperte, ecc., era stato raccolto e riposto, e il mio equipaggio indiano era nei loro luoghi pronti per iniziare, mentre una folla di loro parenti e amici sul molo sono state offerte loro addio e buona fortuna, mio compagno, il Rev. S. H. Young , per cui erano in attesa, finalmente è venuto a bordo, seguita da un piccolo cane nero, che immediatamente è fatto a casa di avvolgersi in una conca tra il bagaglio. Mi piacciono i cani, ma questo sembrava così piccolo e inutile che ho obiettato al suo corso e ha chiesto il missionario perché lui stava prendendo.

“Tali una piccola creatura indifesa sarà solo nel modo”, ho detto; “avuto meglio a passare lui fino a casa i ragazzi indiani sul molo, da adottare per giocare con i bambini. Questo viaggio non è probabile che sia buona per cani. La poveretta sciocca sarà in pioggia e neve per settimane o mesi e richiederà cure come un bambino.” Ma il padrone mi ha assicurato che non sarebbe stato nessun problema a tutti; che era una meraviglia perfetta di un cane, potrei sopportare freddo e fame come un orso, nuotare come un sigillo, ed era meraviglioso saggio e astuzia, ecc., facendo fuori un elenco delle virtù di mostrare lui potrebbe essere il membro più interessante del partito.

Nessuno poteva sperare di svelare le linee della sua ascendenza. In tutti meravigliosamente mista e variegata cane-tribù non ho mai visto una creatura molto simile a lui, anche se in alcuni dei suoi scivolante sly, morbido, movimenti e gesti ha portato la volpe alla mente. Egli era a zampe brevi e mazzo-bodied e aveva i capelli, anche se liscio, lungo e setoso e lievemente ondulato, così che quando il vento era alle sue spalle arruffato, farlo apparire irsuto. A prima vista la sua solo una caratteristica essenziale era la sua bella coda, che era circa come ariosa e ombroso come uno scoiattolo e fu portato avanti curling quasi al suo naso. Un esame più attento si potrebbe notare le sue orecchie sensibili sottili e affilati occhi con astuzia tan-macchie sopra di loro. Signor Young mi ha detto che quando l’omino era un cucciolo di circa le dimensioni di un woodrat che è stato presentato a sua moglie da un cercatore irlandese a Sitka e che al suo arrivo a Fort Wrangell fu adottato con entusiasmo dagli indiani Stikine come una sorta di nuovo totem di buona fortuna, è stato chiamato “Stikine” per la tribù ed è diventato un favorito universale; siamesi, protetta e ammirato ovunque andasse e considerata come una fontana misteriosa della saggezza.

Il nostro viaggio egli presto si dimostrò un carattere queer–dispari, celato, indipendente, mantenendo invincibilmente tranquilla e facendo tante piccole cose sconcertante che ha suscitato la mia curiosità. Come abbiamo navigato, settimana dopo settimana, attraverso i canali lungo intricati e insenature tra le innumerevoli isole e le montagne della costa, trascorse la maggior parte dei giorni sordo nella facilità pigro, immobile e a quanto pare come unobserving come se nel sonno profondo. Ma ho scoperto che in qualche modo ha sempre saputo cosa stava succedendo. Quando gli indiani stavano per sparare alle anatre o guarnizioni, o quando qualcosa lungo la riva era eccitante la nostra attenzione, avrebbe appoggiare il mento sul bordo della canoa e con calma Guarda come un turista dagli occhi sognanti. E quando ha sentito noi parlando di fare un atterraggio, egli suscitò immediatamente se stesso per vedere che tipo di un posto ci stavano arrivando a e reso pronti a saltare in mare e nuotare fino a Riva, non appena la canoa si avvicinava la panchina. Quindi, con una scossa vigorosa per sbarazzarsi della salamoia in suoi capelli, corse nel bosco per cacciare piccola selvaggina. Ma però sempre la prima fuori della canoa, lui era sempre l’ultimo a entrare in esso. Quando eravamo pronti per iniziare potrebbe mai essere trovato e ha rifiutato di venire al nostro appello. Abbiamo presto scoperto, tuttavia, che anche se non abbiamo potuto vedere lui in questi momenti, ci vide e dalla copertura dei rovi e huckleberry cespugli ai margini del bosco stava guardando la canoa con occhio diffidente. Per non appena siamo stati abbastanza fuori è venuto trotto lungo la spiaggia, immerso nel surf e nuotato dopo di noi, ben sapendo che avremmo cessano di canottaggio e portarlo. Quando il vagabondo poco contrario è venuto a fianco, lui è stato sollevato per il collo, tenuto a mano portata di un momento a gocciolare e sceso a bordo. Abbiamo provato a curarlo di questo trucco da costringere lui a nuotare un lungo cammino, come se avessimo una mente di abbandonarlo; ma questo fatto non va bene; il più a lungo la nuotata meglio egli sembrava piacere.

Anche se capace di grande pigrizia, non riuscì mai di essere pronti per ogni sorta di avventure ed escursioni. Una notte di pioggia oscurissima siamo sbarcati circa 10 alla foce di un salmone streaming quando l’ acqua era fosforescente . Il salmone erano in esecuzione e le pinne una miriade dell’accorrente moltitudine erano zangolatura tutti il flusso in un bagliore argenteo, meravigliosamente bello e impressionante nell’oscurità d’ebano. Per avere una buona visione dello spettacolo ho impostato con uno degli indiani e risalì in mezzo di esso al piede di una rapida circa mezzo miglio dall’accampamento, dove il focoso corrente veloce sopra le rocce reso il bagliore luminoso più glorioso. Accadendo a guardare indietro lungo il torrente, mentre l’indiano è stata la cattura alcuni dei pesci che lottano, vide un fan lunga diffusione di luce come la coda di una cometa, che abbiamo pensato che deve essere fatta da qualche grosso animale strano che ci stava inseguendo. Via è venuto con il suo magnifico treno, fino a quando non abbiamo immaginato che abbiamo potuto vedere il mostro testa e gli occhi; ma era solo Stikine, che, trovando che avevo lasciato l’accampamento, è venuto a nuotare dopo di me per vedere che cosa era finito.

Quando ci siamo accampati all’inizio, il miglior cacciatore dell’equipaggio è andato solitamente nel bosco per un cervo e Stikine era sicuro di essere alle calcagna, fornito che non ero andato. Per, strano a dirsi, anche se non ho mai portato una pistola, ha sempre seguito me, abbandonando il cacciatore e anche il suo padrone per condividere i miei dubbi. I giorni che erano troppo tempestosi per la vela che ho trascorso nei boschi o sulle montagne adiacenti, ovunque miei studi mi ha chiamato; e Stikine sempre insistito per andare con me, tuttavia selvaggio il meteo, scivolando come una volpe attraverso grondante huckleberry cespugli e spinosi grovigli di panax e rubus , scarse mescolando le loro foglie carichi di pioggia; piscinetta per bambini e rotolarsi nella neve, nuoto flussi ghiacciati, saltando sopra i registri e le rocce e i crepacci dei ghiacciai con la pazienza e la resistenza di un alpinista determinato, mai stancante o scoraggiarti. Una volta mi ha seguita nel corso di un ghiacciaio, la cui superficie era così croccante e ruvida che tagliare i piedi fino a quando ogni passo è stato contrassegnato con sangue; ma ha tirato su con forza d’animo indiano fino a quando ho notato la che sua pista rossa e, prendendo pietà di lui, lo ha reso un insieme di mocassini fuori un fazzoletto. Quanto grande i suoi guai non ha mai chiesto aiuto o presentato alcuna denuncia, come se, come un filosofo, che aveva imparato senza fatica e sofferenza non ci potrebbe essere alcun piacere vale la pena avere.

Ancora nessuno di noi era in grado di fare tutto ciò che era veramente buono per Stikine. Lui sembrava soddisfare pericolo e disagi senza nulla come la ragione, ha insistito per avere la sua strada, mai obbedito un ordine, e il cacciatore potrebbe mai metterlo su nulla, o fargli recuperare gli uccelli che ha sparato. Sua equanimità era così stabile che sembrava dovuto alla voglia di sentimento; ordinarie tempeste erano piaceri a lui, e quanto alla mera pioggia, egli fiorì in esso come un vegetale. Non importa quali progressi si potrebbe fare, scarso uno sguardo o una coda-wag hai preso per i dolori. Ma anche se lui era apparentemente freddo come un ghiacciaio e su come impermeabili per divertimento, ho cercato di fare la sua conoscenza, indovinando ci deve essere qualcosa vale la pena nascosto sotto tanto coraggio, la resistenza e amore di selvaggio-weatheryavventura. Nessun mastino vetuste o bulldog diventato vecchio in ufficio ha superato questo nano birichino in dignità stoico. A volte mi ha ricordato di un cactus del deserto piccolo, tozzo, incrollabile. Per lui mai visualizzata una singola traccia di divertimento allegro, furbata, elfish del Terrier e collies che tutti conosciamo, né di loro toccante affetto e devozione. Come i bambini, maggior parte dei cani di piccole taglia chiedono di essere amati ed ammessi all’amore; ma Stikine sembrava un molto Diogenes , chiedendo solo di essere lasciato da solo: un vero figlio del deserto, che tiene il tenore anche della sua vita nascosta con il silenzio e la serenità della natura. La sua forza di carattere risiede nei suoi occhi. Sembravano come vecchio come le colline e come i giovani e come selvaggi. Non ho mai stanchi di guardare in loro: è stato come guardare un paesaggio; ma erano piccole e piuttosto infossati e non aveva alcuna spiegazione linee intorno a loro per dare indicazioni. Ero abituato a guardare dentro le facce delle piante e degli animali, e ho visto la piccola Sfinge più acutamente come un interessante studio. Ma non c’è nessuna stima l’arguzia e la saggezza nascosta e latente in nostri compagni mortali inferiori fino al manifesto fatto di profonde esperienze; per esso è attraverso la sofferenza che cani come i Santi sono sviluppati e reso perfetti.

Dopo aver esplorato i fiordi Dum Sum e Tahkoo e loro ghiacciai, abbiamo navigato attraverso il passaggio di Santo Stefano in Lynn Canal e da lì attraverso Icy Strait in croce suono, alla ricerca di insenature inesplorate che conduce verso il grande Fontana di ghiaccio-campi della gamma Fairweather. Qui, mentre la marea era a nostro favore, siamo stati accompagnati da una flotta di iceberg alla deriva per l’oceano da Glacier Bay . Lentamente abbiamo paddled attorno al punto di Vancouver, Wimbledon, nostra fragile canoa gettato come una piuma sulla massiccia ansante si gonfia provenienti in passato Capo Spenser. Per miglia il suono è delimitato da scogliere murale precipitosa, che, frustato con onda-spray e le loro teste nascoste nelle nuvole, sembrava terribilmente minaccioso e stern. Era la nostra canoa stato schiacciato o sconvolto abbiamo non fatto nessun atterraggio qui, per le scogliere, alte come quelli di Yosemite , pura affondare in acque profonde. Con entusiasmo abbiamo scansionato il muro sul lato nord per il primo segno di un fiordo di apertura o il porto, tutti noi ansiosi tranne Stikine, che assopito in pace o guardava sognante precipizi tremendi quando noi ne ha sentito parlare di loro. A lungo abbiamo fatto la gioiosa scoperta della bocca dell’ingresso ora chiamato “Taylor Bay”, e circa 5 ha raggiunto la testa di esso e si accamparono in un Boschetto Spruce vicino alla parte anteriore di un grande ghiacciaio.

Mentre camp era stato fatto, Joe il cacciatore scalato la montagna parete sul lato est del fiordo nel perseguimento di capre selvatiche, mentre Mr. Young ed io siamo andati al ghiacciaio. Abbiamo trovato che è separata dalle acque dell’insenatura di una morena di marea-lavato e si estende, una barriera brusca, tutta la strada di fronte alla parete a parete dell’ingresso, una distanza di circa tre miglia. Ma la nostra scoperta più interessante era che ha avuto recentemente avanzato, anche se ancora leggermente sfuggente. Una parte della morena terminale era stata Arata fino e spinto in avanti, sradicamento e travolgente il bosco sul lato est. Molti di questi alberi erano giù e sepolto, o quasi così, gli altri erano piegato lontano il ghiaccio-scogliere, pronte a cadere, e alcuni levato in piedi eretti, con la parte inferiore dell’aratro ghiaccio ancora sotto le loro radici e le sue guglie alte cristallo torreggiante enorme sopra loro cime. Lo spettacolo presentato da questi alberi secolari in piedi vicino al lato di una parete spiry di ghiaccio, con i loro rami quasi toccarla, era la maggior parte del romanzo e sorprendente. E quando ho scalato intorno la parte anteriore e un po’ sul lato ovest del ghiacciaio, ho trovato che aveva gonfiato e aumentato in altezza e larghezza in conformità con la sua avanzata e portato via le fila esterne degli alberi sulla sua riva.