Una breve nota sull’immaginario della sinistra

Per una volta siamo di parola. Ecco infatti il secondo intervento di Beppe Rinaldi, promesso un paio di settimane fa.

Per una volta siamo di parola. Ecco infatti il secondo intervento di Beppe Rinaldi, promesso un paio di settimane fa.

Rinaldi prende spunto nel testo che segue da un piccolo saggio di Aldo Schiavone (Sinistra!, edito da Einaudi nel 2023), per guidarci in una riflessione sullo stato attuale del pensiero di sinistra e sulle sue future prospettive. In effetti ne abbiamo un gran bisogno, sia di riflettere con un po’ di calma che di poter contare su un pensiero di sinistra libero da residuati ideologici. L’argomento non è affatto nuovo per il sito dei Viandanti: direi anzi che in modi e in misure diversi, esplicitamente o sottotraccia, ricorre in tutti gli scritti ospitati, anche in quelli che parrebbero andar per lucciole. La differenza sta nel fatto che in questa occasione è affrontato con la sistematicità analitica e con la lucidità critica di cui solo uno studioso di lungo corso come Rinaldi può essere capace. Sul salto di livello che qui si opera può essere illuminante il confronto con un paio di tentativi miei di fare un’operazione di questo genere, uno già lontano nel tempo (L’ultimo in basso, a sinistra, 1999) e l’altro più recente (Tre manifesti sul futuro dell’umanità, 2021). Tra l’altro, già in quest’ultimo l’occasione era offerta da un precedente testo di Schiavone, “L’Occidente e la nascita di una civiltà planetaria”, nel quale venivano anticipate quasi tutte le tesi poi riprese in Sinistra!. Ciò non significa che il pensiero dello storico campano del diritto sia diventato per i Viandanti un riferimento obbligato: significa invece che Schiavone, al contrario dei “grandi maestri” cui guarda con acritica reverenza lo pseudo-anticonformismo postmoderno, ha il coraggio di affrontare senza troppi giri di parole o ingorghi di citazioni il tema dell’essenza e dell’esistenza di una sinistra. Lo fa a modo suo, magari entusiasmandosi troppo per prospettive difficilmente condivisibili, ma almeno parla chiaro e va dritto al cuore dei problemi, invogliando così anche animi stanchi come i nostri a discuterlo (e a mettersi in discussione). Ma tutto questo lo troverete appunto nella serratissima analisi che Beppe Rinaldi va a proporvi.

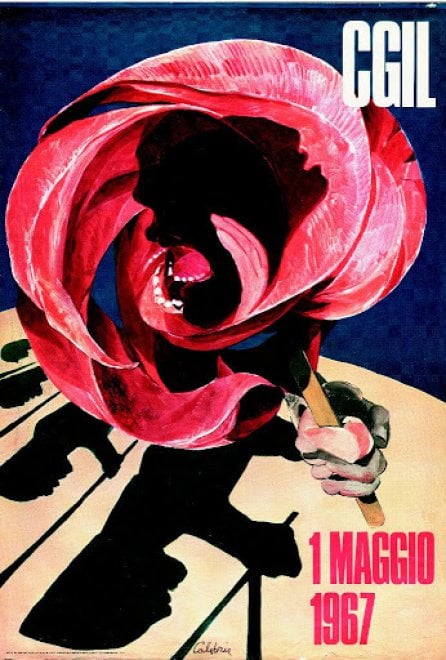

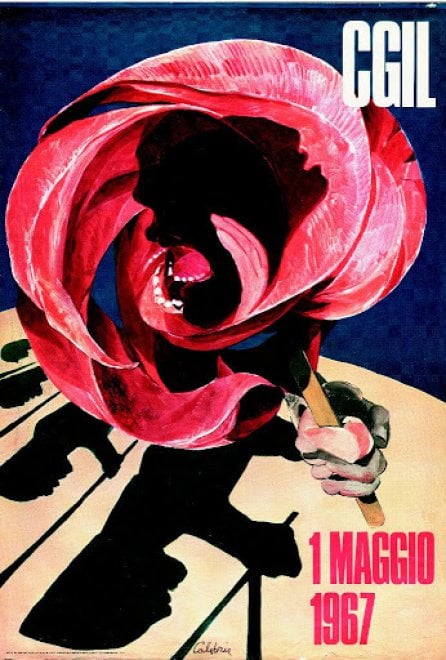

Due parole vanno invece ancora spese sull’iconografia inserita dalla redazione a corredo del testo. Le immagini scelte non sono un espediente per alleggerire la densità di quest’ultimo (intesa come peso specifico delle argomentazioni e non certo come caratteristica dello stile) e neppure vogliono ridursi a un puro e semplice reliquiario iconografico: sono state inserite ritenendo che abbiano una qualche attinenza con lo scritto, in quanto, sia pure sommariamente, raccontano le trasformazioni di un’idea, della concezione stessa di “sinistra” e delle modalità di appartenenza a questa categoria politica. La trasformazione può infatti essere letta anche attraverso l’evoluzione (o l’involuzione, a seconda dei punti di vista) dei manifesti che celebrano ricorrenze o avvenimenti significativi del calendario liturgico della sinistra, in particolare di quelli relativi alla festa del Primo Maggio. Naturalmente le chiavi di lettura possono essere svariate: quella che molto schematicamente proponiamo ha solo un valore esemplificativo.

Due parole vanno invece ancora spese sull’iconografia inserita dalla redazione a corredo del testo. Le immagini scelte non sono un espediente per alleggerire la densità di quest’ultimo (intesa come peso specifico delle argomentazioni e non certo come caratteristica dello stile) e neppure vogliono ridursi a un puro e semplice reliquiario iconografico: sono state inserite ritenendo che abbiano una qualche attinenza con lo scritto, in quanto, sia pure sommariamente, raccontano le trasformazioni di un’idea, della concezione stessa di “sinistra” e delle modalità di appartenenza a questa categoria politica. La trasformazione può infatti essere letta anche attraverso l’evoluzione (o l’involuzione, a seconda dei punti di vista) dei manifesti che celebrano ricorrenze o avvenimenti significativi del calendario liturgico della sinistra, in particolare di quelli relativi alla festa del Primo Maggio. Naturalmente le chiavi di lettura possono essere svariate: quella che molto schematicamente proponiamo ha solo un valore esemplificativo.

Al netto dei mutamenti del gusto intervenuti nel corso dell’ultimo secolo e mezzo, che attraverso le successive correnti artistiche hanno naturalmente influenzato anche l’illustrazione politica, ci sono in questi manifesti altre evidenze, non prettamente estetiche, relative ai contenuti piuttosto che allo stile, che balzano immediatamente agli occhi.

Al netto dei mutamenti del gusto intervenuti nel corso dell’ultimo secolo e mezzo, che attraverso le successive correnti artistiche hanno naturalmente influenzato anche l’illustrazione politica, ci sono in questi manifesti altre evidenze, non prettamente estetiche, relative ai contenuti piuttosto che allo stile, che balzano immediatamente agli occhi.

In quelli risalenti all’ultimo decennio dell’Ottocento e ai primi del secolo successivo, ad esempio, la sinistra è personificata in immagini quasi esclusivamente femminili: sono allegorie botticelliane, adattate ai canoni dell’Arts and Crafts di William Morris prima e a quelli dell’Art Nouveau dopo. L’atmosfera e le posture leggere delle giovinette, che sembrano sempre pronte a librarsi in volo (quando già non stanno volando) riflettono in fondo le ottimistiche speranze della Belle Époque in un crescente benessere. A tutto questo non è naturalmente sotteso alcun riconoscimento particolare del ruolo della donna nella realizzazione di una futura società egualitaria. Sono solo rappresentazioni simboliche: e tuttavia quella che trasmettono è l’idea di una possibile transizione armonica. L’immagine femminile non ha nulla di mi naccioso, al contrario, si fa garante di un futuro di bellezza. E i seni generosamente esposti al vento, oltre a sfidare il farisaico moralismo borghese, promettono abbondanza e libertà.

Al volgere del secolo cominciano a comparire invece sui manifesti delle figure maschili, di solito in pose statuarie, o immagini di coppie o di gruppi. Dall’idealizzazione allegorica si plana verso una rappresentazione “realistica”, sia pure virata in chiave epica. Cambia anche l’atmosfera. La guerra mondiale ha fatto strage delle vecchie speranze, mentre la rivoluzione bolscevica ne alimenta di nuove, almeno in apparenza più concrete. L’iconografia sovietica è esemplare in questo senso. Un trionfo di solidità e concretezza. Quella italiana invece per tutto il ventennio semplicemente scompare. Nel frattempo si impongono sempre più i loghi, che caratterizzano un modello comunicativo mirante più a creare una immediatezza identitaria che a infondere emozioni: l’immancabile falce e martello, il pugno chiuso, e poi trattori, strumenti di lavoro, paesaggi industriali di taglio futurista.

Al volgere del secolo cominciano a comparire invece sui manifesti delle figure maschili, di solito in pose statuarie, o immagini di coppie o di gruppi. Dall’idealizzazione allegorica si plana verso una rappresentazione “realistica”, sia pure virata in chiave epica. Cambia anche l’atmosfera. La guerra mondiale ha fatto strage delle vecchie speranze, mentre la rivoluzione bolscevica ne alimenta di nuove, almeno in apparenza più concrete. L’iconografia sovietica è esemplare in questo senso. Un trionfo di solidità e concretezza. Quella italiana invece per tutto il ventennio semplicemente scompare. Nel frattempo si impongono sempre più i loghi, che caratterizzano un modello comunicativo mirante più a creare una immediatezza identitaria che a infondere emozioni: l’immancabile falce e martello, il pugno chiuso, e poi trattori, strumenti di lavoro, paesaggi industriali di taglio futurista.

Nel secondo dopoguerra all’iniziale “realismo” di ispirazione sovietica (ma anche hollywoodiana) succede, soprattutto in Italia, un “razionalismo” di chiara matrice architettonica, che punta sulle geometrie dei volumi e allude al titanico impegno della ricostruzione. Ma non sono solo le immagini a perdere levità. Alla loro maggiore pesantezza corrisponde quella dell’atmosfera sociale (lo dicono esplicitamente gli slogan: non di una festa si tratta, ma di una lotta): non è più tempo di famiglie felici e di serenità, ma di guerra fredda, di contrapposizione dura. In quest’ultima direzione muovono a partire dagli anni sessanta i manifesti della sinistra sindacalizzata e radicalizzata, pre e post-sessantottina, mentre quella storica e partitica tende a mettere la sordina al conflitto (è l’epoca del centro-sinistra e poi del compromesso storico) optando per simboli rassicuranti: la rosa in luogo della falce e martello, campi e officine sempre più stilizzati. Nei decenni successivi anche il lavoro cede gradualmente la scena ad altri temi: l’ambiente, la questione di genere, l’informatizzazione, l’integrazione. Questo mentre si completa l’auto-intestazione della ricorrenza da parte dei sindacati e dei partiti, o addirittura delle loro guide storiche.

Nel secondo dopoguerra all’iniziale “realismo” di ispirazione sovietica (ma anche hollywoodiana) succede, soprattutto in Italia, un “razionalismo” di chiara matrice architettonica, che punta sulle geometrie dei volumi e allude al titanico impegno della ricostruzione. Ma non sono solo le immagini a perdere levità. Alla loro maggiore pesantezza corrisponde quella dell’atmosfera sociale (lo dicono esplicitamente gli slogan: non di una festa si tratta, ma di una lotta): non è più tempo di famiglie felici e di serenità, ma di guerra fredda, di contrapposizione dura. In quest’ultima direzione muovono a partire dagli anni sessanta i manifesti della sinistra sindacalizzata e radicalizzata, pre e post-sessantottina, mentre quella storica e partitica tende a mettere la sordina al conflitto (è l’epoca del centro-sinistra e poi del compromesso storico) optando per simboli rassicuranti: la rosa in luogo della falce e martello, campi e officine sempre più stilizzati. Nei decenni successivi anche il lavoro cede gradualmente la scena ad altri temi: l’ambiente, la questione di genere, l’informatizzazione, l’integrazione. Questo mentre si completa l’auto-intestazione della ricorrenza da parte dei sindacati e dei partiti, o addirittura delle loro guide storiche.

Col nuovo secolo i manifesti praticamente scompaiono. L’informazione e la celebrazione passano ora attraverso i nuovi media. Scompaiono anche, assieme ai cortei e ai comizi, le ultime occasioni per sentirsi bene o male accomunati da una idealità e da una lotta. Lasciano il posto a un’idea di festa di tutt’altro tipo: non si marcia nei cortei, non ci si aduna pei comizi, ma si balla, si urla e ci si sballa ciascuno per proprio conto al concertone. Ricordandosi ogni tanto di alzare il pugno chiuso o di scandire gli slogan lanciati dal palco.

Col nuovo secolo i manifesti praticamente scompaiono. L’informazione e la celebrazione passano ora attraverso i nuovi media. Scompaiono anche, assieme ai cortei e ai comizi, le ultime occasioni per sentirsi bene o male accomunati da una idealità e da una lotta. Lasciano il posto a un’idea di festa di tutt’altro tipo: non si marcia nei cortei, non ci si aduna pei comizi, ma si balla, si urla e ci si sballa ciascuno per proprio conto al concertone. Ricordandosi ogni tanto di alzare il pugno chiuso o di scandire gli slogan lanciati dal palco.

L’immaginario della sinistra ha un gran bisogno di essere non solo rinnovato, ma addirittura rifondato, se vuol tornare a librarsi in qualche modo oltre la desolante realtà del presente: e a questo scopo diventano indispensabili le preliminari disincrostazioni, le ripuliture dalla zavorra ideologica operate da Beppe Rinaldi. Buona lettura, dunque.

di Paolo Repetto, 15 novembre 2023

Prolegomeni a una nuova sinistra

di Giuseppe Rinaldi, pubblicato su Finestre rotte il 6 marzo 2023

1. Il recente libriccino di Aldo Schiavone[1], presentato niente meno che come manifesto, nonostante le riserve che può avere suscitato[2], ha una sua importanza, perché ha il merito di mettere sul tavolo una serie di problemi di cui la sinistra italiana ha completamente smarrito il senso. Osserva infatti l’Autore che: «La sinistra non discute da decenni dei suoi principî: e questo l’ha messa in uno stato di confusione totale. È ora di venirne a capo»[3]. Siamo perfettamente d’accordo. Tanto per chiarire come stanno le cose nello specifico, l’Autore aggiunge che: «[…] lo scadimento dipende non poco dalla rinuncia quasi unanime degli intellettuali, dopo la fine delle battaglie ideologiche del secolo scorso, a esercitare una funzione pubblica di stimolo, di conoscenza, di critica e di suggerimento, e dal loro ritrarsi – pur se spesso non senza qualche ragione – dalla frequentazione della vita pubblica, o di quel che ne resta»[4]. Ci sentiamo di aggiungere che i nuovi politicanti della sinistra hanno volentieri congedato gli intellettuali per restare essi stessi i soli depositari dei futili giochi tra gli improbabili leader dalla scadenza incerta, seppur sempre più ravvicinata. Sul rapporto sempre più evanescente tra la politica e gli intellettuali nel nostro Paese si veda il recente saggio di Giorgio Caravale[5].

1. Il recente libriccino di Aldo Schiavone[1], presentato niente meno che come manifesto, nonostante le riserve che può avere suscitato[2], ha una sua importanza, perché ha il merito di mettere sul tavolo una serie di problemi di cui la sinistra italiana ha completamente smarrito il senso. Osserva infatti l’Autore che: «La sinistra non discute da decenni dei suoi principî: e questo l’ha messa in uno stato di confusione totale. È ora di venirne a capo»[3]. Siamo perfettamente d’accordo. Tanto per chiarire come stanno le cose nello specifico, l’Autore aggiunge che: «[…] lo scadimento dipende non poco dalla rinuncia quasi unanime degli intellettuali, dopo la fine delle battaglie ideologiche del secolo scorso, a esercitare una funzione pubblica di stimolo, di conoscenza, di critica e di suggerimento, e dal loro ritrarsi – pur se spesso non senza qualche ragione – dalla frequentazione della vita pubblica, o di quel che ne resta»[4]. Ci sentiamo di aggiungere che i nuovi politicanti della sinistra hanno volentieri congedato gli intellettuali per restare essi stessi i soli depositari dei futili giochi tra gli improbabili leader dalla scadenza incerta, seppur sempre più ravvicinata. Sul rapporto sempre più evanescente tra la politica e gli intellettuali nel nostro Paese si veda il recente saggio di Giorgio Caravale[5].

Al di là dei meriti del manifesto di Schiavone, esso è senz’altro utile almeno per fissare i punti essenziali che dovrebbero essere oggetto di un dibattito che si prospetta come piuttosto urgente. Ad esempio, nelle recenti mozioni dei candidati per la Segreteria del PD si è vista in opera la tendenza, in voga da un po’, a compilare lunghi elenchi di obiettivi, lunghe liste della spesa, senza dare alcuno spazio alle considerazioni teoriche. In questo saggio discuteremo passo a passo le argomentazioni principali di Schiavone. Anche se dopo le recenti vicende elettorali della sinistra (compreso l’ultimo Congresso del PD) dubitiamo seriamente che in giro ci sia qualcuno che abbia ancora voglia di discutere di simili questioni. Il saggio che il lettore si appresta a leggere è sicuramente pesante e noioso, per la quantità delle questioni sollevate e anche a causa del numero elevato di citazioni. Non sono qui per divertire, e poi le strade più facili sembra non abbiano poi tanto funzionato.

Al di là dei meriti del manifesto di Schiavone, esso è senz’altro utile almeno per fissare i punti essenziali che dovrebbero essere oggetto di un dibattito che si prospetta come piuttosto urgente. Ad esempio, nelle recenti mozioni dei candidati per la Segreteria del PD si è vista in opera la tendenza, in voga da un po’, a compilare lunghi elenchi di obiettivi, lunghe liste della spesa, senza dare alcuno spazio alle considerazioni teoriche. In questo saggio discuteremo passo a passo le argomentazioni principali di Schiavone. Anche se dopo le recenti vicende elettorali della sinistra (compreso l’ultimo Congresso del PD) dubitiamo seriamente che in giro ci sia qualcuno che abbia ancora voglia di discutere di simili questioni. Il saggio che il lettore si appresta a leggere è sicuramente pesante e noioso, per la quantità delle questioni sollevate e anche a causa del numero elevato di citazioni. Non sono qui per divertire, e poi le strade più facili sembra non abbiano poi tanto funzionato.

2. Diverse pagine del saggio di Schiavone sono spese per mettere in evidenza il fatto, con cui concordo perfettamente, che la sinistra in Italia ha smesso di pensare: «L’aspetto che più salta agli occhi nella condizione in cui si trova la sinistra nel nostro Paese è il vuoto d’idee che la circonda»[6]. Questa situazione, secondo Schiavone, sarebbe dovuta principalmente a due eventi di lunga durata che hanno cambiato completamente la prospettiva della sinistra. Anzitutto la caduta del comunismo. In secondo luogo l’avvento delle nuove tecnologie. Si tratta oltretutto di fenomeni collegati tra loro. Una nota teoria sostiene, infatti, che l’implosione dell’Unione Sovietica sia avvenuta soprattutto per l’incapacità del sistema autoritario real-comunista di convivere con la diffusione di massa delle nuove tecnologie che include la libertà di produzione e circolazione dell’informazione. Perché andare così indietro nel tempo? Semplicemente perché per almeno un secolo e mezzo il concetto di sinistra è stato coniugato col socialismo e il comunismo. Un passato che è stato semplicemente rimosso, con il quale la “sinistra” deve ancora fare i conti.

2. Diverse pagine del saggio di Schiavone sono spese per mettere in evidenza il fatto, con cui concordo perfettamente, che la sinistra in Italia ha smesso di pensare: «L’aspetto che più salta agli occhi nella condizione in cui si trova la sinistra nel nostro Paese è il vuoto d’idee che la circonda»[6]. Questa situazione, secondo Schiavone, sarebbe dovuta principalmente a due eventi di lunga durata che hanno cambiato completamente la prospettiva della sinistra. Anzitutto la caduta del comunismo. In secondo luogo l’avvento delle nuove tecnologie. Si tratta oltretutto di fenomeni collegati tra loro. Una nota teoria sostiene, infatti, che l’implosione dell’Unione Sovietica sia avvenuta soprattutto per l’incapacità del sistema autoritario real-comunista di convivere con la diffusione di massa delle nuove tecnologie che include la libertà di produzione e circolazione dell’informazione. Perché andare così indietro nel tempo? Semplicemente perché per almeno un secolo e mezzo il concetto di sinistra è stato coniugato col socialismo e il comunismo. Un passato che è stato semplicemente rimosso, con il quale la “sinistra” deve ancora fare i conti.

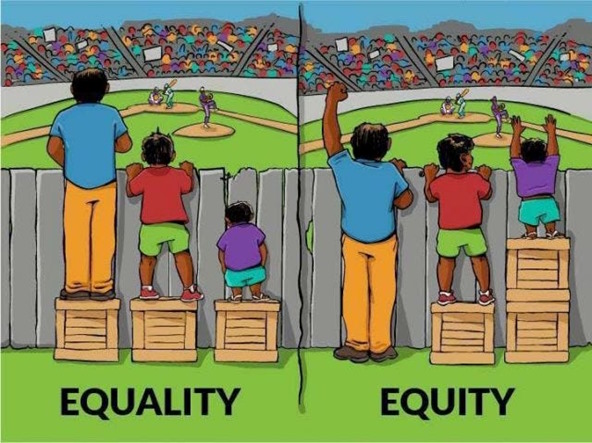

Più ancora in profondità, la crisi della sinistra odierna sarebbe dovuta – secondo Schiavone – a un mutamento profondo nella prospettiva della eguaglianza. La sinistra che oggi è in crisi veniva da una storia plurisecolare (dopo la rivoluzione industriale) dove il motivo conduttore era il conflitto tra capitale e lavoro. Se si preferisce usare il linguaggio sociologico, possiamo parlare di lotta di classe. Gli eguali sfruttati e coalizzati avrebbero combattuto la fonte stessa dello sfruttamento e della diseguaglianza e avrebbero instaurato una società di eguali. Con ciò emancipando l’intera umanità. L’aspetto rilevante della questione è il fatto inconfutabile che l’obiettivo della eguaglianza che veniva perseguito era direttamente connesso a questo specifico conflitto. Afferma Schiavone che: «Da allora in poi, dovunque, in ogni partito della sinistra, lavoro ed eguaglianza sarebbero apparsi quasi come sinonimi: il binomio dell’avvenire socialista. La forza del lavoro sarebbe stata anche la forza dell’eguaglianza. Il problema era solo di trasformare la spinta socializzante e uniformatrice della classe operaia in regola generale dell’intera società»[7]. Il ragionamento stringente di Schiavone – ricorrente in tutto il saggio – è che il venir meno progressivo del modello tradizionale del lavoro industriale abbia intaccato l’obiettivo fondamentale dell’eguaglianza che si davano tutte le sinistre. La crisi generalizzata della sinistra sarebbe dunque la crisi di un modello epocale di eguaglianza. Ci sarebbe proprio questo dietro la perdita, di cui tanto si parla, del rapporto tra la sinistra e il suo popolo.

3. Si tratta allora di fare i conti fino in fondo con quella matrice culturale che aveva istituito quel legame. La sinistra degli ultimi due secoli – quella che Hobsbawm chiama seconda sinistra[8], è stata caratterizzata, in un modo o nell’altro dalla prospettiva marxista. Anche nelle versioni meno rivoluzionarie e più riformiste. Afferma Schiavone che: «Oggi sappiamo che il pensiero di Marx conteneva errori irrimediabili: fra i più decisivi, una sottovalutazione grave dell’importanza della politica in generale, e della democrazia liberale in particolare, e della loro capacità di retroagire sulle strutture economiche e di modificarle, sia pure solo entro certi limiti. Errori che avrebbero aperto la strada a tragedie su cui ora è inutile tornare»[9]. Tragedie che tuttavia dovremmo avere ben presenti, nel momento in cui ci accingiamo a discutere di una nuova sinistra.

3. Si tratta allora di fare i conti fino in fondo con quella matrice culturale che aveva istituito quel legame. La sinistra degli ultimi due secoli – quella che Hobsbawm chiama seconda sinistra[8], è stata caratterizzata, in un modo o nell’altro dalla prospettiva marxista. Anche nelle versioni meno rivoluzionarie e più riformiste. Afferma Schiavone che: «Oggi sappiamo che il pensiero di Marx conteneva errori irrimediabili: fra i più decisivi, una sottovalutazione grave dell’importanza della politica in generale, e della democrazia liberale in particolare, e della loro capacità di retroagire sulle strutture economiche e di modificarle, sia pure solo entro certi limiti. Errori che avrebbero aperto la strada a tragedie su cui ora è inutile tornare»[9]. Tragedie che tuttavia dovremmo avere ben presenti, nel momento in cui ci accingiamo a discutere di una nuova sinistra.

Gli errori irrimediabili di Marx non sono ancora divenuti argomento di pubblico dibattito. E continuano ad agire nella nostra storia quotidiana. Alcune delle società post comuniste costituiscono oggi una gravissima minaccia per il Mondo intero. Insomma, l’assetto delle società capitalistiche e della universale lotta di classe era considerato come un assetto permanente ed eterno, un dato di fatto divenuto visione tradizionale del mondo. L’impianto marxiano era divenuto una specie di scolastica ritualistica che ha tarpato il pensiero e che ha reso la sinistra incapace di comprendere i cambiamenti del Mondo. La scolastica marxiana e marxista – grazie anche agli apparenti successi del socialismo reale – è stata mantenuta stoicamente contro tutte le evidenze e poi è stata abbandonata di colpo, alla fine della Guerra fredda, senza alcuna analisi. Spiega Schiavone che: «Nel nostro Paese, sin dalla Liberazione, il marxismo avrebbe costituito l’intelaiatura culturale e ideale dei due maggiori partiti della sinistra: una scelta difesa con ostinazione dal più forte di essi – il Pci – sino alla fine; per essere poi abbandonata di colpo, guardandosi bene dal pronunciare una sola parola. Un comportamento che non saprei dire se più politicamente disastroso o moralmente vergognoso. E tutto questo senza che nessuno – o quasi – degli intellettuali che pure si erano completamente riconosciuti in quella dottrina sentisse il bisogno di intervenire. La vittoria della destra – di questa destra – è cominciata allora: da quell’incredibile silenzio»[10].

Gli errori irrimediabili di Marx non sono ancora divenuti argomento di pubblico dibattito. E continuano ad agire nella nostra storia quotidiana. Alcune delle società post comuniste costituiscono oggi una gravissima minaccia per il Mondo intero. Insomma, l’assetto delle società capitalistiche e della universale lotta di classe era considerato come un assetto permanente ed eterno, un dato di fatto divenuto visione tradizionale del mondo. L’impianto marxiano era divenuto una specie di scolastica ritualistica che ha tarpato il pensiero e che ha reso la sinistra incapace di comprendere i cambiamenti del Mondo. La scolastica marxiana e marxista – grazie anche agli apparenti successi del socialismo reale – è stata mantenuta stoicamente contro tutte le evidenze e poi è stata abbandonata di colpo, alla fine della Guerra fredda, senza alcuna analisi. Spiega Schiavone che: «Nel nostro Paese, sin dalla Liberazione, il marxismo avrebbe costituito l’intelaiatura culturale e ideale dei due maggiori partiti della sinistra: una scelta difesa con ostinazione dal più forte di essi – il Pci – sino alla fine; per essere poi abbandonata di colpo, guardandosi bene dal pronunciare una sola parola. Un comportamento che non saprei dire se più politicamente disastroso o moralmente vergognoso. E tutto questo senza che nessuno – o quasi – degli intellettuali che pure si erano completamente riconosciuti in quella dottrina sentisse il bisogno di intervenire. La vittoria della destra – di questa destra – è cominciata allora: da quell’incredibile silenzio»[10].

4. La caratteristica fondamentale dell’intero periodo della seconda sinistra[11] fu dunque – Secondo Schiavone – l’identificazione del lavoro con l’eguaglianza. Che doveva dare luogo non solo a una eguaglianza formale ma anche a una eguaglianza sostanziale. Il socialismo o comunismo reale era concepito come la terra dell’eguaglianza sostanziale. La fine dell’Unione sovietica significò non solo la fine del socialismo, ma anche la fine del connubio tra lavoro ed eguaglianza sostanziale. In altri termini, significò la fine dell’età del lavoro. Ciò non significherà evidentemente la fine effettiva del lavoro, inteso come attività e funzione sociale, bensì la fine del lavorismo, cioè della ideologia del lavoro. Se vogliamo, la fine della identificazione stretta tra il cittadino e il lavoratore. Una traccia di questa identificazione, peraltro del tutto priva di effetti di sostanza, resta nell’art. 1 della nostra Costituzione.

4. La caratteristica fondamentale dell’intero periodo della seconda sinistra[11] fu dunque – Secondo Schiavone – l’identificazione del lavoro con l’eguaglianza. Che doveva dare luogo non solo a una eguaglianza formale ma anche a una eguaglianza sostanziale. Il socialismo o comunismo reale era concepito come la terra dell’eguaglianza sostanziale. La fine dell’Unione sovietica significò non solo la fine del socialismo, ma anche la fine del connubio tra lavoro ed eguaglianza sostanziale. In altri termini, significò la fine dell’età del lavoro. Ciò non significherà evidentemente la fine effettiva del lavoro, inteso come attività e funzione sociale, bensì la fine del lavorismo, cioè della ideologia del lavoro. Se vogliamo, la fine della identificazione stretta tra il cittadino e il lavoratore. Una traccia di questa identificazione, peraltro del tutto priva di effetti di sostanza, resta nell’art. 1 della nostra Costituzione.

Secondo Schiavone: «Quel che stava accadendo era, semplicemente, che la trasformazione in atto aveva fatto sparire il contesto sociale e culturale in cui avevano vissuto sino ad allora i partiti progressisti in Occidente: e niente potrà mai restituircelo. Perché con l’età del lavoro finiva anche l’età della lotta di classe, che era connessa a un modo di strutturarsi delle società occidentali che oggi quasi non esiste più. Un epilogo che la sinistra non ha ancora assorbito e metabolizzato, e che riempie tuttora di sé il nostro tempo: la cui importanza, sebbene le conseguenze non smettano di colpirci e di disorientarci, non è stata ancora colta né dal punto di vista storico, né da quello concettuale, della teoria, se non da qualche isolato, grande sociologo. I giovani in particolare non se ne rendono conto, a meno che non gli venga precisamente spiegato, anche se – senza esserne consapevoli – ne vivono sulla propria pelle le conseguenze: tanto i più felici tra loro come i più sfortunati. Ed è sotto le macerie di questo mondo che giace il corpo della sinistra, non solo in Italia, ma più o meno in tutto l’Occidente: a pezzi, per quanto ricoperto di alloro»[12]. Il sociologo cui l’Autore allude nel testo è Alan Touraine.

È vero o non è vero che il mondo sociale della seconda sinistra è finito definitivamente? Se si vuol procedere oltre, con una nuova sinistra, indubbiamente bisogna prenderne atto. La fine dell’identificazione stretta tra cittadino e lavoratore ha costituito per la sinistra un processo lungo e travagliato che – almeno nel nostro Paese – non sembra neanche del tutto terminato[13]. Soprattutto per il fatto che la sinistra per un paio di secoli aveva parlato soprattutto di lavoratori e nel nostro Paese aveva poca dimestichezza con le nozioni relative al cittadino e alla cittadinanza, cioè con le nozioni relative al pensiero liberale e democratico (quello che, secondo Hobsbawm[14], ha caratterizzato la prima sinistra).

5. Le trasformazioni tecnologiche ed economiche hanno dunque portato al tramonto della prospettiva della lotta di classe e alla sparizione della soggettività stessa della classe operaia. Che costituiva il riferimento sociale della sinistra, il cosiddetto popolo della sinistra[15]. La perdita del riferimento sociale fu dunque soprattutto un effetto dei grandi processi storici che non furono adeguatamente compresi e problematizzati. La poca dimestichezza della sinistra con il pensiero democratico rendeva poco appetibile l’idea che si potesse pensare a un partito semplicemente di cittadini. Il rifiuto della democrazia borghese avvenuto col Manifesto di Marx sembrava irreversibile. Cominciò così un inutile viaggio alla ricerca del soggetto trasformatore alternativo. Si fecero numerosi tentativi. Il Terzo mondo e le sue rivoluzioni, gli emarginati, le donne, i poveri, gli immigrati, gli scontenti della globalizzazione, i movimenti monotematici per le grandi cause. Si fecero vani tentativi di ripetere quello stesso schema che risale addirittura al giovane Marx. Trovare cioè un soggetto politico che emancipando se stesso riesca a emancipare l’intera umanità. Inutile dire che il soggetto rivoluzionario alternativo non fu mai trovato. In realtà le sinistre hanno continuato a perdere consensi e quello che era il popolo della sinistra si è spostato sempre più verso la destra.

5. Le trasformazioni tecnologiche ed economiche hanno dunque portato al tramonto della prospettiva della lotta di classe e alla sparizione della soggettività stessa della classe operaia. Che costituiva il riferimento sociale della sinistra, il cosiddetto popolo della sinistra[15]. La perdita del riferimento sociale fu dunque soprattutto un effetto dei grandi processi storici che non furono adeguatamente compresi e problematizzati. La poca dimestichezza della sinistra con il pensiero democratico rendeva poco appetibile l’idea che si potesse pensare a un partito semplicemente di cittadini. Il rifiuto della democrazia borghese avvenuto col Manifesto di Marx sembrava irreversibile. Cominciò così un inutile viaggio alla ricerca del soggetto trasformatore alternativo. Si fecero numerosi tentativi. Il Terzo mondo e le sue rivoluzioni, gli emarginati, le donne, i poveri, gli immigrati, gli scontenti della globalizzazione, i movimenti monotematici per le grandi cause. Si fecero vani tentativi di ripetere quello stesso schema che risale addirittura al giovane Marx. Trovare cioè un soggetto politico che emancipando se stesso riesca a emancipare l’intera umanità. Inutile dire che il soggetto rivoluzionario alternativo non fu mai trovato. In realtà le sinistre hanno continuato a perdere consensi e quello che era il popolo della sinistra si è spostato sempre più verso la destra.

Schiavone qui ha il merito di dire con chiarezza quale sia oggi – secondo lui – la sola soluzione possibile: «Staccare […] definitivamente l’idea di sinistra da qualunque idea di socialismo, con la quale ogni politica progressista si era più o meno identificata sin dalla nascita: un’idea che aveva ormai il sapore arcaico del ferro, del vapore e del carbone. E, di conseguenza, staccare l’idea di eguaglianza – che, se poggiata su nuove basi, mantiene, eccome, tutta la sua attualità – dall’idea di lavoro (e di socialismo); e la figura del cittadino da quella del lavoratore. Ricongiungere direttamente, in altri termini, sinistra e (nuova) eguaglianza, senza passare attraverso il lavoro e il socialismo: come non è stato mai fatto nella modernità dopo la rivoluzione industriale. Mettere in campo un’idea diversa di sinistra per un’idea inedita di eguaglianza: lontane tutt’e due dal mito della socializzazione attraverso il lavoro, ma capaci di svilupparsi in un mondo ormai invaso dalle differenze e dal moltiplicarsi delle soggettività. E collocate entrambe in uno spazio culturale e strategico frutto di una prospettiva finalmente davvero inclusiva e globale, che solo ora – non prima, come sbagliando si pensava – è possibile permettersi. Andando oltre la catastrofe irreversibile del socialismo, e oltre la fine della centralità del lavoro operaio: della classe operaia come classe generale che liberando sé stessa avrebbe liberato l’intera umanità, secondo la formula bellissima ma piena di inganni delle nostre illusioni di una volta»[16].

Sono parole, in un certo senso liberatorie, che hanno il merito di dare una sana scrollata a tutti coloro che hanno avuto in passato una formazione di sinistra, a tutti coloro che ancora albergano i fantasmi inconsci del sol dell’avvenire. A tutti coloro che ancora subiscono gli effetti deleteri della diseducazione comunista[17].

6. Questo però significa – a nostro modesto avviso – tornare a prima della seconda sinistra, alla prima sinistra, quella liberaldemocratica[18]. La prospettiva, detta in soldoni, è quella di riprendere in mano il filone dell’emancipazione del cittadino. L’emancipazione del lavoratore (che sarà comunque sempre degna di rilievo) sarà solo un’implicazione, una conseguenza della prima. Schiavone addirittura interpreta questo nuovo programma come un recupero di una prospettiva umanistica del tutto coerente con lo sviluppo storico della civiltà occidentale. Una prospettiva la cui realizzazione solo ora è divenuta possibile: «È indispensabile avere chiarezza e saper distinguere. L’idea fondante della sinistra, che ne racchiude tutto il cammino ed esprime un principio che sta nell’anima dell’Occidente sin dall’antichità greca, è l’emancipazione dell’umano, di tutto l’umano; non il socialismo: che è stato solo un mezzo per raggiungere quell’obiettivo, ma non il fine, anche se spesso le due cose sono state confuse. E oggi proprio quella meta è diventata realistica come mai prima, grazie all’aumento vertiginoso di potenza che la rivoluzione tecnologica sta mettendo a nostra disposizione: solo che la si sappia usare nel verso giusto. Bisogna perciò andar oltre, con un pensiero in grado per prima cosa di restituirci un’immagine attendibile del mondo, e con una visione capace di guardare lontano: virtù oggi rare, che dobbiamo saper ritrovare. Non ne va solo del futuro della sinistra. Ne va del futuro di tutti»[19].

6. Questo però significa – a nostro modesto avviso – tornare a prima della seconda sinistra, alla prima sinistra, quella liberaldemocratica[18]. La prospettiva, detta in soldoni, è quella di riprendere in mano il filone dell’emancipazione del cittadino. L’emancipazione del lavoratore (che sarà comunque sempre degna di rilievo) sarà solo un’implicazione, una conseguenza della prima. Schiavone addirittura interpreta questo nuovo programma come un recupero di una prospettiva umanistica del tutto coerente con lo sviluppo storico della civiltà occidentale. Una prospettiva la cui realizzazione solo ora è divenuta possibile: «È indispensabile avere chiarezza e saper distinguere. L’idea fondante della sinistra, che ne racchiude tutto il cammino ed esprime un principio che sta nell’anima dell’Occidente sin dall’antichità greca, è l’emancipazione dell’umano, di tutto l’umano; non il socialismo: che è stato solo un mezzo per raggiungere quell’obiettivo, ma non il fine, anche se spesso le due cose sono state confuse. E oggi proprio quella meta è diventata realistica come mai prima, grazie all’aumento vertiginoso di potenza che la rivoluzione tecnologica sta mettendo a nostra disposizione: solo che la si sappia usare nel verso giusto. Bisogna perciò andar oltre, con un pensiero in grado per prima cosa di restituirci un’immagine attendibile del mondo, e con una visione capace di guardare lontano: virtù oggi rare, che dobbiamo saper ritrovare. Non ne va solo del futuro della sinistra. Ne va del futuro di tutti»[19].

Insomma, arrovellarsi perché la sinistra abbia perso il consenso dei poveri (o degli emarginati, o di altre fumose categorie sociali) non serve a nulla. I poveri de facto non rappresentano il modello per costruire la nuova società e per emancipare l’umanità. I poveri non sono l’avanguardia nuova. Non sono il modello di umanità cui ci si debba riferire (anche se, ovviamente, rientrano a pieno titolo in un progetto di emancipazione umana). Infatti nella prassi politica comune – lo si vede tutti giorni – sono perfettamente compatibili con le ideologie e le politiche della destra. Poveri, emarginati e lavoratori votano tranquillamente i partiti di destra. Insomma, in estrema sintesi, il poverismo non è il rimedio ai limiti ormai storici del lavorismo.

7. Chiarita la questione di fondo, possiamo accingerci a passare ai temi del secondo capitolo. Un altro nodo fondamentale, nella ricostruzione della sinistra nuova, è quello della politica. Qui abbiamo ravvisato tuttavia un qualche limite nel ragionamento di Schiavone. Un non sequitur rispetto alle sue precedenti argomentazioni. Il vecchio manifesto marxiano, dopo la descrizione delle condizioni materiali del proletariato che contribuivano a costruire la classe in sé, si affannava a spiegare come quelle condizioni materiali stesse avrebbero contribuito ad alimentare la coscienza di classe, la nuova soggettività che avrebbe lottato per quel modello di eguaglianza e di cittadinanza basata sul lavoro. Il capitolo sulla nuova politica Schiavone avrebbe dovuto scriverlo dopo, alla fine, dopo l’individuazione del nuovo modello di eguaglianza da proporre non più ai compagni ma, evidentemente, ai citoyens. (Si veda oltre). Collocato invece in questa posizione, finisce per risultare sconnesso dal ragionamento generale e dunque piuttosto generico.

8. Seguiamo comunque le argomentazioni proposte da Schiavone perché hanno comunque qualcosa di interessante da dire rispetto al dibattito attuale. È universalmente riconosciuto che le democrazie occidentali attraversino una crisi della politica. C’è una enorme letteratura in proposito. Schiavone riconduce questa crisi a due questioni principali. La prima è la selezione della classe dirigente e la seconda è quella della partecipazione politica.

8. Seguiamo comunque le argomentazioni proposte da Schiavone perché hanno comunque qualcosa di interessante da dire rispetto al dibattito attuale. È universalmente riconosciuto che le democrazie occidentali attraversino una crisi della politica. C’è una enorme letteratura in proposito. Schiavone riconduce questa crisi a due questioni principali. La prima è la selezione della classe dirigente e la seconda è quella della partecipazione politica.

La crisi della politica nelle democrazie occidentali sarebbe strettamente connessa alla diffusione del populismo. Purtroppo Schiavone non è il grado di dire, a partire dal suo modello, se il populismo sia la causa o l’effetto della crisi della sinistra tradizionale. Noi propendiamo per sostenere che il populismo sia piuttosto un effetto. Il populismo altro non è se non la ricerca dell’ennesimo soggetto trasformatore, di un nuovo protagonista della storia. Il popolo (termine quanto mai generico) messo al posto del lavoratore. Secondo la nostra analisi, il crollo della sinistra di classe – è successo visibilmente in tutti i Paesi dell’Est Europa – ha portato alla luce l’etno-nazionalismo e il sovranismo. Quello stesso che si è manifestato nella Ex Jugoslavia e che si manifesta oggi in Russia. Il populismo è l’ultimo disastroso esito della ricerca del soggetto sociale rivoluzionario. Com’è noto, il populismo è assai flessibile e può avere versioni sia di destra sia di sinistra. In Italia, dove gli orfani della sinistra di classe sono davvero molti (questo perché avevamo il maggior partito comunista dell’Occidente), li abbiamo avuti entrambi: la classe operaia, dopo la fine della civiltà del lavoro, ha ahimè riempito le file dell’etno-nazionalismo leghista e ha riempito le file del movimentismo del M5S. Poiché la politica era sempre stata identificata con la lotta di classe (soft o hard che fosse) la fine della lotta di classe è stata percepita ipso facto come fine della politica. La sinistra non conosceva altra politica che quella. Di qui il sostantivo e progressivo declino della politica, che ha portato la sinistra nell’attuale situazione di sfacelo.

In ogni caso Schiavone è ben consapevole nell’esigenza di andare oltre il populismo che poi si sostanzia nell’antipolitica e nel rifiuto dello Stato. Nella proposizione di scorciatoie illusorie, risolutrici di tutti i problemi. Afferma Schiavone: «Riportare i cittadini – e i giovani in particolare – alla politica è dunque il primo compito di una sinistra tornata in piedi. Stare a sinistra questo innanzitutto significa, oggi: riconquistare alla politica lo spazio e il consenso perduti, ridarle sovranità, e con quest’ultima restituirle etica e conoscenza. Garantirle finalmente un orizzonte all’altezza dei problemi e delle opportunità che abbiamo di fronte»[20]. Non si può non essere d’accordo. Tuttavia Schiavone non coglie che con la lotta di classe se n’è andato anche un preciso specifico significato della politica, con tutto quel che era compreso: la partecipazione, la militanza, la specifica cultura politica della sinistra, un preciso modello d’impegno e di socialità. Un effettivo ritorno alla politica (di questo si tratta) dovrebbe essere in grado di produrre un equivalente di quel che si è perso. Su basi diverse, certo. Ma deve essere un equivalente.

In ogni caso Schiavone è ben consapevole nell’esigenza di andare oltre il populismo che poi si sostanzia nell’antipolitica e nel rifiuto dello Stato. Nella proposizione di scorciatoie illusorie, risolutrici di tutti i problemi. Afferma Schiavone: «Riportare i cittadini – e i giovani in particolare – alla politica è dunque il primo compito di una sinistra tornata in piedi. Stare a sinistra questo innanzitutto significa, oggi: riconquistare alla politica lo spazio e il consenso perduti, ridarle sovranità, e con quest’ultima restituirle etica e conoscenza. Garantirle finalmente un orizzonte all’altezza dei problemi e delle opportunità che abbiamo di fronte»[20]. Non si può non essere d’accordo. Tuttavia Schiavone non coglie che con la lotta di classe se n’è andato anche un preciso specifico significato della politica, con tutto quel che era compreso: la partecipazione, la militanza, la specifica cultura politica della sinistra, un preciso modello d’impegno e di socialità. Un effettivo ritorno alla politica (di questo si tratta) dovrebbe essere in grado di produrre un equivalente di quel che si è perso. Su basi diverse, certo. Ma deve essere un equivalente.

Secondo Schiavone, la nuova politica dovrebbe essere connessa indissolubilmente con il progetto politico europeo. Per questo si tratta di andare oltre all’idea di nazione (altra nozione novecentesca da superare, per Schiavone, insieme a quella di classe). Qui Schiavone riprende implicitamente il riferimento alla cittadinanza nella forma di una comune cittadinanza europea. Afferma Schiavone: «Credo sia il momento di lanciare l’idea di una Costituente per la nascita di una sinistra d’Europa – da portare tra i cittadini dei diversi Paesi coinvolti e non solo nel Parlamento di Bruxelles: per la formazione di un partito progressista da Madrid a Berlino, da Parigi a Roma, in grado di proporre obiettivi e programmi condivisi, pur nella pluralità delle sue culture e delle sue ispirazioni»[21]. Evidentemente l’Europa non può funzionare come patria nazionale. Non può essere costruita con l’etno-nazionalismo. Per la costruzione di una comune patria europea non nazionale occorre mettere in campo quello che Habermas ha chiamato patriottismo della costituzione. Ne ha parlato a lungo il nostro Rusconi.

Val la pena di aggiungere, da parte nostra, anche l’esigenza improrogabile di un sindacato unitario europeo. Chi scrive ha iniziato la sua prima esperienza sindacale una cinquantina di anni fa, sentendo continuamente pronunciare, in quegli ambienti, la litania della unità sindacale. La divisione delle sigle sindacali poteva avere un senso all’epoca della cinghia di trasmissione tra lotta economica e lotta politica, nel contesto della civiltà del lavoro e della lotta di classe. Ora i residui divisivi di quella stagione continuano a intralciare la lotta economica dei cittadini/ lavoratori. A maggior ragione poi, le organizzazioni sindacali – nate tutte nella stagione della seconda sinistra – dovrebbero essere in prima file nel darsi una struttura europea, poiché i problemi dei cittadini / lavoratori sono sempre più dipendenti dal livello decisionale europeo. Schiavone non ne parla ma penso sarebbe perfettamente d’accordo. Adombra perfino l’esigenza di un coordinamento globale dei progressisti, almeno in Occidente. Si tratterebbe di una continuazione della vecchia idea dell’Internazionale dei lavoratori, che nella sua versione originaria fu più o meno limitata all’Europa ottocentesca. Una democratica Internazionale dei cittadini.

9. L’altro problema connesso alla crisi della politica è quello della crisi dei partiti. L’analisi di Schiavone qui mi è parsa ahimè piuttosto sbrigativa e decisamente carente. Mi proverò ad aggiungere qualcosa di appena più sostanzioso. Com’è noto, la tradizione dell’eguaglianza lavorista europea aveva dato origine a un modello di partito di massa (il partito della tradizione socialdemocratica tedesca) che aveva una caratteristica fondamentale: quella di riprodurre nel partito le procedure egualitarie della democrazia formale. Sappiamo bene che quelle strutture non erano perfette, tanto che furono minuziosamente analizzate e criticate[22]. Tuttavia quelle strutture ebbero una loro efficacia e si diffusero tosto anche presso i partiti notabilari, tanto da caratterizzare poi un’intera epoca della politica europea. Restavano fuori da un lato il modello di partito nord americano (una tradizione notevolmente diversa, dove comunque la democrazia era recuperata sul piano dell’investitura diretta del leader/notabile) e dall’altro dai modelli di partito di stampo leninista (dove la democrazia interna era sacrificata in nome della compattezza “militare” dell’organizzazione). È rilevante il fatto che sia il modello socialdemocratico, sia il modello leninista si mostrarono funzionali in un modo o nell’altro al quadro storico della lotta di classe. Si tratta allora di capire se – essendo venuta meno la civiltà del lavoro e della lotta di classe – la sinistra nuova debba anche rinunciare alla sua forma partitica tradizionale, quella di derivazione socialdemocratica (quella leninista la possiamo trascurare poiché non ha passato il test della storia). Si tratta cioè di capire se, modificando i contenuti, la forma organizzativa si può salvare.

9. L’altro problema connesso alla crisi della politica è quello della crisi dei partiti. L’analisi di Schiavone qui mi è parsa ahimè piuttosto sbrigativa e decisamente carente. Mi proverò ad aggiungere qualcosa di appena più sostanzioso. Com’è noto, la tradizione dell’eguaglianza lavorista europea aveva dato origine a un modello di partito di massa (il partito della tradizione socialdemocratica tedesca) che aveva una caratteristica fondamentale: quella di riprodurre nel partito le procedure egualitarie della democrazia formale. Sappiamo bene che quelle strutture non erano perfette, tanto che furono minuziosamente analizzate e criticate[22]. Tuttavia quelle strutture ebbero una loro efficacia e si diffusero tosto anche presso i partiti notabilari, tanto da caratterizzare poi un’intera epoca della politica europea. Restavano fuori da un lato il modello di partito nord americano (una tradizione notevolmente diversa, dove comunque la democrazia era recuperata sul piano dell’investitura diretta del leader/notabile) e dall’altro dai modelli di partito di stampo leninista (dove la democrazia interna era sacrificata in nome della compattezza “militare” dell’organizzazione). È rilevante il fatto che sia il modello socialdemocratico, sia il modello leninista si mostrarono funzionali in un modo o nell’altro al quadro storico della lotta di classe. Si tratta allora di capire se – essendo venuta meno la civiltà del lavoro e della lotta di classe – la sinistra nuova debba anche rinunciare alla sua forma partitica tradizionale, quella di derivazione socialdemocratica (quella leninista la possiamo trascurare poiché non ha passato il test della storia). Si tratta cioè di capire se, modificando i contenuti, la forma organizzativa si può salvare.

Indubbiamente, la crisi dei tre partiti di massa italiani che più di tutti avevano adottato e impersonato il modello organizzativo tedesco (PCI, DC, PSI) ha comportato anche l’insorgenza di una sfiducia verso quel modello. E la ricerca di nuovi modelli sperimentali. L’unico partito nuovo che ha adottato un modello approssimativamente leninista è stata la Lega Nord (oltre a qualche cespuglio di estrema sinistra). Abbiamo avuto poi l’epoca dei partitini personali, le cui regole di democrazia interna lasciavano alquanto a desiderare. Compresi i movimenti personali, che poi hanno sviluppato la deriva populista. Abbiamo nel nostro Paese due casi principali di sperimentalismo di nuove strutture organizzative: il M5S e il PD. Non possiamo qui entrare nel merito, ma col senno di poi si può dire che abbiano fallito entrambi. Lasciando una pesante incertezza su quale sia la forma partito adatta per la sinistra nuova. Il modello partitico/ movimentista del M5S è stato indubbiamente il più ambizioso, essendo fondato sulla pretesa novità del direttismo[23] e sullo strumento organizzativo della rete. Dopo un successo momentaneo, dovuto anche alle doti personali di Beppe Grillo nel gestire le adunate e gli spettacoli di piazza, il modello organizzativo grillino ha mostrato le gravi insufficienze tanto da divenire un partito proprietario, da produrre una sequela di espulsioni/scissioni da partito staliniano, e da mostrare un livello di dibattito politico interno prossimo allo zero. Alla faccia della democrazia diretta! Il PD ha invece scimmiottato il modello della democrazia americana, un modello con forti residui sette-ottocenteschi, una democrazia del leader che ha costantemente confuso il dibattito circa la linea politica con la scelta delle persone attraverso le primarie. Su questo argomento ho avuto modo di produrre una serie di analisi approfondite. Tutte reperibili sul mio blog. Chi abbia voglia di entrare nel merito dei gravi limiti organizzativi del PD odierno può studiare seriamente i due splendidi saggi di Antonio Floridia sull’argomento[24].

In ogni caso, il modello organizzativo del PD ha fallito miseramente, alimentando un sistema correntizio nient’affatto democratico e riducendo il PD stesso ai minimi termini. Gli ultimi ad accorgersene sono proprio quelli del PD. L’ultimo Congresso ha mostrato limiti evidentissimi proprio a livello di democrazia interna e partecipazione, contrapponendo la scelta degli iscritti a quella degli elettori. Al di là della scelta del nuovo segretario, il PD attuale sembra non mostrare alcuna consapevolezza critica circa il fallimento sostanziale del suo modello organizzativo sperimentale originario. Tutte le grandi promesse di cambiamento interno per ora restano sulla carta delle mozioni dei diversi candidati. Staremo a vedere.

In ogni caso, il modello organizzativo del PD ha fallito miseramente, alimentando un sistema correntizio nient’affatto democratico e riducendo il PD stesso ai minimi termini. Gli ultimi ad accorgersene sono proprio quelli del PD. L’ultimo Congresso ha mostrato limiti evidentissimi proprio a livello di democrazia interna e partecipazione, contrapponendo la scelta degli iscritti a quella degli elettori. Al di là della scelta del nuovo segretario, il PD attuale sembra non mostrare alcuna consapevolezza critica circa il fallimento sostanziale del suo modello organizzativo sperimentale originario. Tutte le grandi promesse di cambiamento interno per ora restano sulla carta delle mozioni dei diversi candidati. Staremo a vedere.

Schiavone non entra nel merito della questione della democrazia interna dei partiti – come invece avrebbe dovuto fare, proprio a partire dalla sua impostazione. Secondo l’Autore, veniamo da una stagione di attacco ai partiti e ugualmente da una stagione di tentativi di trovare delle alternative ai partiti. Alternative che sono puntualmente fallite. Dichiara Schiavone: «In realtà, bisogna convincersi che i partiti servono, sono consustanziali alla forma rappresentativa della democrazia, e non se ne può fare a meno. Senza, non c’è politica e non c’è democrazia, almeno nelle forme che oggi conosciamo e che ancora ci appaiono prive di alternative credibili. Il pluralismo delle opinioni, l’articolazione delle differenze, senza delle quali non può formarsi nessuna dialettica democratica che abbia un minimo di affidabilità, richiedono necessariamente la presenza di una mediazione. Che le diversità si solidifichino e prendano consistenza strutturandosi in raggruppamenti politici distinti, in competizione fra loro»[25]. Sembra che Schiavone pensi che i partiti in termini organizzativi siano il male, ma che occorre rassegnarsi perché i partiti servono. Su queste basi non si va molto lontano.

Prosegue nella sua analisi: «Il punto è che il modello che si era delineato in Italia al culmine della «Repubblica dei partiti» – cioè di un partito a trama forte, densa di consistenza burocratica e di apparati territoriali – deve essere oggi rimesso seriamente in discussione senza però che questo significhi in alcun modo rinunciare alla funzione da esso svolta nell’organizzazione della politica. E ci sono molte ragioni per essere convinti che questo tipo di revisione debba riguardare soprattutto la sinistra, e che si debba approfittare della fase costituente di cui comunque non si potrà fare a meno per ridisegnare completamente il profilo del soggetto cui consegnare la rinascita»[26]. Si tratta di una proposta alquanto generica. Schiavone avanza in pratica due proposte: quella del “partito ponte” e quella del “partito laboratorio” che, se non andiamo errati, sono vicine al dibattito portato avanti nel PD da Fabrizio Barca e poi affossato da Renzi. Echi di tutto ciò si sono avuti nelle famose mozioni dei candidati al Congresso del PD. Anche qui, staremo a vedere. Schiavone in generale non sembra prendere sul serio la questione organizzativa, quando invece a nostro giudizio è una delle questioni principali.

Prosegue nella sua analisi: «Il punto è che il modello che si era delineato in Italia al culmine della «Repubblica dei partiti» – cioè di un partito a trama forte, densa di consistenza burocratica e di apparati territoriali – deve essere oggi rimesso seriamente in discussione senza però che questo significhi in alcun modo rinunciare alla funzione da esso svolta nell’organizzazione della politica. E ci sono molte ragioni per essere convinti che questo tipo di revisione debba riguardare soprattutto la sinistra, e che si debba approfittare della fase costituente di cui comunque non si potrà fare a meno per ridisegnare completamente il profilo del soggetto cui consegnare la rinascita»[26]. Si tratta di una proposta alquanto generica. Schiavone avanza in pratica due proposte: quella del “partito ponte” e quella del “partito laboratorio” che, se non andiamo errati, sono vicine al dibattito portato avanti nel PD da Fabrizio Barca e poi affossato da Renzi. Echi di tutto ciò si sono avuti nelle famose mozioni dei candidati al Congresso del PD. Anche qui, staremo a vedere. Schiavone in generale non sembra prendere sul serio la questione organizzativa, quando invece a nostro giudizio è una delle questioni principali.

10. Il terzo capitolo del saggio di Schiavone ha per titolo Lo sguardo critico sul presente. Qui l’Autore si occupa dell’avvenuta sparizione della critica dall’orizzonte culturale della sinistra. E cioè anche della rottura della sinistra con gli intellettuali e più in generale con l’attività della produzione culturale. Il posto della critica culturale – questa è una mia aggiunta – è stato scandalosamente preso dall’amministrazione delle cose. Generazioni di grigi amministratori hanno occupato il posto dei politici che un tempo avevano una statura intellettuale, scrivevano saggi impegnativi, dirigevano giornali e case editrici, e soprattutto, sapevano scrivere qualcosa di più dei tweet. Vi è mai capitato di leggere anche solo un articolo scritto di pugno da Bonaccini o dalla Schlein? Ma questi sanno scrivere? O twittano soltanto? Sono loro che scrivono quei libri di autopromozione elettorale che circolano, che nessuno legge e che non resteranno certamente nelle cronache letterarie? Sul divorzio tra intellettuali e politica ho già citato il recente Caravale 2023.

10. Il terzo capitolo del saggio di Schiavone ha per titolo Lo sguardo critico sul presente. Qui l’Autore si occupa dell’avvenuta sparizione della critica dall’orizzonte culturale della sinistra. E cioè anche della rottura della sinistra con gli intellettuali e più in generale con l’attività della produzione culturale. Il posto della critica culturale – questa è una mia aggiunta – è stato scandalosamente preso dall’amministrazione delle cose. Generazioni di grigi amministratori hanno occupato il posto dei politici che un tempo avevano una statura intellettuale, scrivevano saggi impegnativi, dirigevano giornali e case editrici, e soprattutto, sapevano scrivere qualcosa di più dei tweet. Vi è mai capitato di leggere anche solo un articolo scritto di pugno da Bonaccini o dalla Schlein? Ma questi sanno scrivere? O twittano soltanto? Sono loro che scrivono quei libri di autopromozione elettorale che circolano, che nessuno legge e che non resteranno certamente nelle cronache letterarie? Sul divorzio tra intellettuali e politica ho già citato il recente Caravale 2023.

Afferma in proposito Schiavone, riallacciandosi ovviamente alla prospettiva di una critica illuministica: «Non c’è sinistra senza pensiero critico. Non c’è sinistra senza mettere in questione l’ordine del presente. Lo abbiamo a lungo dimenticato. Dobbiamo riportarlo al centro del nostro orizzonte. La sinistra, in Italia e in Europa (per l’America il discorso sarebbe in parte diverso), ha confuso la fine della lotta di classe con la fine di un atteggiamento critico di fronte alla realtà contemporanea. Ha confuso la fine del comunismo con l’obbligo intellettuale, prima ancora che politico, di accettare l’ineluttabilità della disciplina tecnocapitalistica del mondo come oggi si configura. E le sparute minoranze che non lo hanno fatto sono riuscite a opporsi a un simile abbaglio solo nel nome di un impossibile ritorno a ciò che abbiamo perduto. Si sono comportate da orfane del comunismo, ostinate a proporre di nuovo una strada che non esiste più»[27]. Adeguarsi all’esistente o riprodurre la tradizione sono per la sinistra reale solo due facce della stessa medaglia.

Il problema è allora quello di definire in modo nuovo il tipo di critica di cui la sinistra nuova si deve occupare e soprattutto il suo oggetto. Non si può evidentemente tornare al modello della critica marxista al capitalismo. Schiavone indica due principali oggetti intorno ai quali la sinistra dovrebbe recuperare un’attenzione critica rinnovata: la tecnica e il capitalismo. Si potrebbe dire di primo acchito che qui non ci sia nulla di nuovo. In realtà per Schiavone si tratta di mutare radicalmente l’impostazione generale di questa critica. Tecnica e capitalismo – mi permetto di aggiungere – non vanno combattuti con i toni diffusi dei molteplici intellettuali che cantano l’avvento del nichilismo e il declino dell’Occidente[28] – e che si spacciano per sinistra – ma vanno criticati affinché questi possano affermarsi proficuamente nel migliore dei modi, a beneficio di tutti. Alla critica disfattista occorre contrapporre una rinnovata critica progressista. La critica rigorosa non deve necessariamente essere disfattista. Deve essere costruttiva.

11. Va riconosciuto che Schiavone è uno dei pochi intellettuali italiani postmarxisti che non si è unito all’universale piagnisteo reazionario alla moda contro la tecnica (nonostante alcune sue simpatie foucaultiane che traspaiono anche in questo libretto). Un altro ben noto nel nostro Paese è Maurizio Ferraris.

11. Va riconosciuto che Schiavone è uno dei pochi intellettuali italiani postmarxisti che non si è unito all’universale piagnisteo reazionario alla moda contro la tecnica (nonostante alcune sue simpatie foucaultiane che traspaiono anche in questo libretto). Un altro ben noto nel nostro Paese è Maurizio Ferraris.

Dice Schiavone a proposito della tecnica: «La tecnica è potenza. Non è un dato metafisico, non si alimenta di forze incontrollabili. L’idea che essa in quanto tale nasconda una sua malefica oscurità, e che il suo intensificarsi non faccia che allargare questo fondo buio e insondabile, non nasconde una verità originaria da riportare alla luce, ma piuttosto un remoto terrore nutrito dalla nostra specie, connesso alla presa di coscienza delle proprie illimitate capacità. È il timore dell’onnipotenza, ben riflesso nel racconto biblico del peccato originale: del presunto carattere antiumano del troppo sapere, se spinto fino al punto da spezzare la barriera della finitezza. Ma la tecnica è solo storia: dalla prima volta in cui un ramo caduto o spezzato è stato usato come un bastone, fino al funzionamento dell’ultimo acceleratore di particelle. In essa c’è solo la pulsione umana, tutta evolutiva, a padroneggiare ciò che abbiamo intorno e dentro di noi per salvarci dall’ignoto, dal pericolo del non conosciuto. E c’è l’attitudine ad acquisire conoscenza e controllo: una spinta primaria che coincide con la nostra stessa forma biologica. Questione del tutto diversa è invece il suo uso sociale […]»[29].

La tecnica, insomma, non ha nulla di dis-umano. Noi stessi siamo tecnica, come sostiene Ferraris con fondate argomentazioni[30]. Quel che siamo, quel che stiamo diventando, lo dobbiamo alla tecnica. La tecnica comprende in sé eccezionali possibilità di liberazione e di invenzione dell’umano (che dipendono tuttavia dall’uso che ne sapremo fare).

In generale, aggiunge Schiavone sulla tecnica: «Più la tecnica diventa potente, sia pur sempre all’interno di rapporti di produzione capitalistici, maggiore risulta penetrante la sua forza trasformatrice, più rende sicure e stabili le condizioni materiali delle nostre vite (cibo, salute, altri beni di consumo primari), tanto più essa consente alle menti di sentirsi meno dipendenti da costrizioni oggettive, e di allargare le proprie vedute fino a renderle universali. E permette alla nostra etica di non restare prigioniera di vincoli imposti solo dalla limitatezza delle risorse disponibili, e di poter concepire l’interezza dell’umano nella sua unità, senza distinzioni e senza gerarchie: e di dare a questa scoperta la forza di una legge morale, il potere di una regola da non infrangere. Di conquistare alla nostra intelligenza la capacità di scoprire nuove connessioni e nuovi equilibri, e di non confondere pratiche sociali determinate solo dalla storia con principî imposti dalla prescrittività della natura. In altri termini: l’aumento di potenza della tecnica accresce la nostra libertà e la nostra capacità di autodeterminarci. O per essere più precisi: l’incremento di potere della tecnica crea le premesse indispensabili perché l’umano possa liberarsi, fino a concepire sé stesso nella sua totale integrità, e nelle potenzialità infinite racchiuse nelle finitezze delle singole vite che lo esprimono. Non è quindi il progresso tecnologico in quanto tale a diventare direttamente emancipazione. Esso determina solo le condizioni per rendere possibili nuovi dispositivi sociali sempre meno costrittivi, differenti quadri culturali, modelli etici più includenti e tendenzialmente universali. Sono questi cambiamenti a creare più libertà e maggiore emancipazione: le quali a loro volta possono gettare le basi per nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche, e quadri sociali ancora più avanzati a livello globale. Ed è in questo modo, attraverso questo circuito – dove si intrecciavano scienza, tecnica e umanesimo – che l’Occidente, e prima ancora l’Europa, che è stata a lungo la parte tecnologicamente più avanzata del pianeta, sono presto diventati anche il luogo dei diritti e delle libertà: certo molte volte calpestati o negati, ma pur sempre dichiarati come irrinunciabili[31]». Qui Schiavone invoca un radicale cambiamento di prospettiva. La tecnica dunque, con tutte le cautele critiche che si vogliano adottare, accresce la nostra libertà e la nostra capacità di auto determinarci. Altro che nichilismo! Sarà il caso dunque di liberarsi della cultura piagnona dei postmoderni (che sono in gran parte post marxisti), una cultura che è solo una reazione inconsulta di fronte a novità che non si sanno governare.

In generale, aggiunge Schiavone sulla tecnica: «Più la tecnica diventa potente, sia pur sempre all’interno di rapporti di produzione capitalistici, maggiore risulta penetrante la sua forza trasformatrice, più rende sicure e stabili le condizioni materiali delle nostre vite (cibo, salute, altri beni di consumo primari), tanto più essa consente alle menti di sentirsi meno dipendenti da costrizioni oggettive, e di allargare le proprie vedute fino a renderle universali. E permette alla nostra etica di non restare prigioniera di vincoli imposti solo dalla limitatezza delle risorse disponibili, e di poter concepire l’interezza dell’umano nella sua unità, senza distinzioni e senza gerarchie: e di dare a questa scoperta la forza di una legge morale, il potere di una regola da non infrangere. Di conquistare alla nostra intelligenza la capacità di scoprire nuove connessioni e nuovi equilibri, e di non confondere pratiche sociali determinate solo dalla storia con principî imposti dalla prescrittività della natura. In altri termini: l’aumento di potenza della tecnica accresce la nostra libertà e la nostra capacità di autodeterminarci. O per essere più precisi: l’incremento di potere della tecnica crea le premesse indispensabili perché l’umano possa liberarsi, fino a concepire sé stesso nella sua totale integrità, e nelle potenzialità infinite racchiuse nelle finitezze delle singole vite che lo esprimono. Non è quindi il progresso tecnologico in quanto tale a diventare direttamente emancipazione. Esso determina solo le condizioni per rendere possibili nuovi dispositivi sociali sempre meno costrittivi, differenti quadri culturali, modelli etici più includenti e tendenzialmente universali. Sono questi cambiamenti a creare più libertà e maggiore emancipazione: le quali a loro volta possono gettare le basi per nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche, e quadri sociali ancora più avanzati a livello globale. Ed è in questo modo, attraverso questo circuito – dove si intrecciavano scienza, tecnica e umanesimo – che l’Occidente, e prima ancora l’Europa, che è stata a lungo la parte tecnologicamente più avanzata del pianeta, sono presto diventati anche il luogo dei diritti e delle libertà: certo molte volte calpestati o negati, ma pur sempre dichiarati come irrinunciabili[31]». Qui Schiavone invoca un radicale cambiamento di prospettiva. La tecnica dunque, con tutte le cautele critiche che si vogliano adottare, accresce la nostra libertà e la nostra capacità di auto determinarci. Altro che nichilismo! Sarà il caso dunque di liberarsi della cultura piagnona dei postmoderni (che sono in gran parte post marxisti), una cultura che è solo una reazione inconsulta di fronte a novità che non si sanno governare.

12. Lo stesso capovolgimento di prospettiva va fatto sul capitalismo. Per Schiavone si tratta di realizzare una nuova analisi del capitalismo. Il capitalismo è un fenomeno storico e noi stiamo assistendo a un’importante trasformazione del capitalismo. Occorre prendere atto della fine, almeno in Occidente del capitalismo industriale classico, al quale si era contrapposta la vecchia sinistra. Da decenni, dopo uno studio approfondito della letteratura allora disponibile, ci eravamo personalmente convinti che l’analisi marxiana e marxista del capitalismo fosse completamente sbagliata. Già riferita al capitalismo dei tempi suoi. La teoria del valore di Marx non ha alcun fondamento, è solo aristotelismo scolastico. A maggior ragione la sua teoria è inapplicabile al capitalismo odierno. La teoria marxista è oltretutto andata incontro a un’impressionante falsificazione da parte della storia. Le aberrazioni della Cina (tuttora comunista!), la follia criminale di Milošević e di Putin, il delirio di Kim Jong-un. Non dimentichiamo tuttavia anche l’ineffabile Pol-pot che aveva imparato il marxismo a Parigi.

12. Lo stesso capovolgimento di prospettiva va fatto sul capitalismo. Per Schiavone si tratta di realizzare una nuova analisi del capitalismo. Il capitalismo è un fenomeno storico e noi stiamo assistendo a un’importante trasformazione del capitalismo. Occorre prendere atto della fine, almeno in Occidente del capitalismo industriale classico, al quale si era contrapposta la vecchia sinistra. Da decenni, dopo uno studio approfondito della letteratura allora disponibile, ci eravamo personalmente convinti che l’analisi marxiana e marxista del capitalismo fosse completamente sbagliata. Già riferita al capitalismo dei tempi suoi. La teoria del valore di Marx non ha alcun fondamento, è solo aristotelismo scolastico. A maggior ragione la sua teoria è inapplicabile al capitalismo odierno. La teoria marxista è oltretutto andata incontro a un’impressionante falsificazione da parte della storia. Le aberrazioni della Cina (tuttora comunista!), la follia criminale di Milošević e di Putin, il delirio di Kim Jong-un. Non dimentichiamo tuttavia anche l’ineffabile Pol-pot che aveva imparato il marxismo a Parigi.

Secondo Schiavone, nella nuova configurazione capitalistica che si prospetta: «[…] lo sfruttamento classico – quello che una volta si chiamava l’estrazione del plusvalore attraverso il pluslavoro, il lavoro cioè erogato ma non retribuito – è riservato solo alle forme di lavoro a più bassa densità tecnologica, dove continua a prevalere l’aspetto puramente quantitativo dell’attività umana. Esso è lavoro ormai senza difesa; diventato economicamente e socialmente marginale, perché attraverso di esso non passa nulla di decisivo per il capitale, e nemmeno per la società nel suo insieme. Mentre quanto più il lavoro incorpora competenze complesse – e oggi accade per fasce sempre più vaste di lavoratori, a diversi livelli – tanto più il suo rapporto con il capitale si fa equilibrato, e la differenza fra i loro redditi tende a diminuire. Perché il valore delle merci dipende ormai dalla tecnologia in esse incorporata, e non più dalla quantità di lavoro vivo necessario a produrle, perciò diminuisce il bisogno di nuovo sfruttamento da parte del capitale (un fenomeno che Marx stesso aveva nebulosamente intuito, senza trarne le dovute conseguenze)»[32].

Si noti che lo Schiavone persiste, nonostante tutto, nell’uso di certo vocabolario marxiano (“lavoro vivo”, …). Segno questo del radicamento dell’apparato concettuale marxiano anche nel nostro linguaggio comune odierno. Anche nel linguaggio “critico”. La critica di Schiavone – se rigorosamente adottata – ha notevoli conseguenze per una nuova sinistra. Si tratta di operare una distinzione, all’interno del capitalismo, tra le persistenze tradizionali del vecchio mondo industriale, che andranno via via superate e il carattere innovativo del capitalismo nell’ambito dei settori più avanzati. Questo significa che la sinistra nuova deve accingersi a convivere nella maniera migliore con il capitalismo, senza pregiudizi e demonizzazioni, criticandone duramente e correggendone gli aspetti deleteri. Questo significa che la nuova sinistra dovrà elaborare una teoria matura intorno alle modalità di rapporto tra Stato e mercato.

Su questo punto Schiavone è oltremodo chiaro: «È chiaro che in questo scenario la creazione di merci materiali a media e bassa densità tecnologica non scompare del tutto; né scompare il lavoro meccanicamente esecutivo: ma entrambi vedranno diminuiti progressivamente i loro addetti, in parte sostituiti da macchine dotate di intelligenza artificiale, in parte delocalizzati in aree geografiche al di fuori dell’Occidente, dove per ora il loro costo è minore. Soprattutto, quei lavori diventano in un certo senso residuali, scaduti rispetto al cuore produttivo del sistema. E poiché non sono collegati a più nulla di decisivo per gli equilibri dell’intera struttura – diversamente da quanto succedeva per il lavoro operaio di una volta, che era invece al centro di tutti i principali processi produttivi di tipo industriale – essi non sono in grado di difendersi da forme anche estreme di sfruttamento, che però non costituiscono più contraddizioni rilevanti rispetto all’insieme del dispositivo economico»[33]. Si tratta allora di distinguere. Indubbiamente ci possono essere dei contraccolpi. Nei settori più arretrati possono comparire addirittura forme di lavoro servile o di schiavitù. I cattivi lavori andranno dunque progressivamente aboliti e sostituiti da lavori più a misura d’uomo. Questo non avverrà automaticamente e dovrà essere posto come obiettivo politico.

Su questo punto Schiavone è oltremodo chiaro: «È chiaro che in questo scenario la creazione di merci materiali a media e bassa densità tecnologica non scompare del tutto; né scompare il lavoro meccanicamente esecutivo: ma entrambi vedranno diminuiti progressivamente i loro addetti, in parte sostituiti da macchine dotate di intelligenza artificiale, in parte delocalizzati in aree geografiche al di fuori dell’Occidente, dove per ora il loro costo è minore. Soprattutto, quei lavori diventano in un certo senso residuali, scaduti rispetto al cuore produttivo del sistema. E poiché non sono collegati a più nulla di decisivo per gli equilibri dell’intera struttura – diversamente da quanto succedeva per il lavoro operaio di una volta, che era invece al centro di tutti i principali processi produttivi di tipo industriale – essi non sono in grado di difendersi da forme anche estreme di sfruttamento, che però non costituiscono più contraddizioni rilevanti rispetto all’insieme del dispositivo economico»[33]. Si tratta allora di distinguere. Indubbiamente ci possono essere dei contraccolpi. Nei settori più arretrati possono comparire addirittura forme di lavoro servile o di schiavitù. I cattivi lavori andranno dunque progressivamente aboliti e sostituiti da lavori più a misura d’uomo. Questo non avverrà automaticamente e dovrà essere posto come obiettivo politico.

Allora: «[…] la sinistra deve ritrovare la forza – intellettuale, prima ancora che politica – di rimettere il capitale sotto la sua lente d’ingrandimento, di sottoporlo nuovamente al proprio esame critico. Non per porre all’ordine del giorno la sua fine, ma per misurarne le azioni e le strategie sul parametro – etico, prima ancora che politico – del bene comune della specie; valutarne l’eventuale distanza, e predisporre quanto necessario perché quella lontananza si riduca il più possibile. Riuscire a opporre cioè la razionalità universale e impersonale dell’umano a quella pur sempre specifica e particolaristica della produzione capitalistica. Questo confronto dovrebbe diventare l’anima della sua politica»[34]. Questo in generale significa che la sinistra deve essere in grado di rigettare il suo attuale piatto pragmatismo, che poi diventa assuefazione, adattamento al mondo così com’è, e sottoporre la propria azione a un indirizzo etico politico che abbia una solida fondazione nella propria visione del mondo, nella propria filosofia, nella propria nuova cultura politica. In altri termini, il capitalismo, l’economia di mercato, va governato e spetta alla nuova politica della sinistra mostrare come questo sia possibile. Rispetto al vecchio marxismo, si tratta di riconoscere una buona volta il primato delle idee, il primato della sovrastruttura, se si adotta il vecchio linguaggio marxiano. Del resto su questa strada Gramsci aveva già fatto notevoli passi avanti. E si tratta di rigettare il machiavellismo, il realismo politico, che quando professato come criterio unico non si ferma al pragmatismo ma scivola inevitabilmente nell’opportunismo e nel qualunquismo.

13. Nel suo quarto capitolo, Schiavone affronta – in maniera va detto non sempre lineare – una serie di questioni davvero importanti. Senza affrontar le quali la sinistra si confonderebbe immediatamente con un club di gretti individualisti. È tuttavia questo il capitolo più discutibile del manifesto. Il più aperto e certo anche il più meritevole di discussione. Anche perché qui potremo riprendere la questione della cittadinanza.

13. Nel suo quarto capitolo, Schiavone affronta – in maniera va detto non sempre lineare – una serie di questioni davvero importanti. Senza affrontar le quali la sinistra si confonderebbe immediatamente con un club di gretti individualisti. È tuttavia questo il capitolo più discutibile del manifesto. Il più aperto e certo anche il più meritevole di discussione. Anche perché qui potremo riprendere la questione della cittadinanza.

14. Anzitutto Schiavone affronta una questione particolare, non insormontabile. La questione dell’identità italiana. La questione identitaria è stata posta a lungo negli scorsi decenni, a partire dal dibattito sulla patria e sulla identità nazionale della metà degli anni Novanta[35]. È un dibattito su cui sono intervenuti molti studiosi e intellettuali, tra cui lo stesso Schiavone[36]. Un dibattito che manco a dirlo non ha interessato più di tanto il mondo politico.