di Carlo Prosperi, 27 gennaio 2023

di Carlo Prosperi, 27 gennaio 2023

La mostra “sentieri in utopia“ è tutt’altro che conclusa: prosegue semmai virtualmente. Continuiamo infatti a proporre le trascrizioni o le rielaborazioni degli interventi effettuati dagli amici in occasione dei tre “incontri” di conversazione.

È la volta ora di Carlo Prosperi, che con la consueta puntualità e acutezza allarga il campo d’indagine al rapporto vita-opere negli intellettuali di ogni epoca. Il tema in effetti è sempre “caldo”, ed è decisamente insidioso. Come scriveva in un precedente intervento Maurizio Castellaro, a proposito dei nostri eroi letterari: “[…] la loro vita reale aveva un qualche rapporto con quello che scrivevano? Davvero, da queste domande non ne esco vivo, e allora provo a semplificare”. Bene, ci provo anch’io, limitandomi però per il momento a rilanciare, anzi, a riformulare la domanda. Ovvero: dando per scontato che un rapporto tra come si vive e cosa si scrive esiste sempre, la linearità o la contraddittorietà di questo rapporto hanno una qualche rilevanza “oggettiva” come strumenti di interpretazione (e diciamolo pure, di valutazione) dell’opera? Detto più brutalmente: visto che l’autore scompare e l’opera rimane, devo leggere quest’ultima senza lasciarmi influenzare da eventuali incoerenze biografiche e dalle insofferenze che queste mi ingenerano? Personalmente ho dei dubbi in proposito, ma mi riservo di argomentarli in altra occasione: e lascio spazio a Carlo, che molti di quei dubbi me li ha già sciolti.

P.S. Non tutte le immagini che abbiamo inserite sono associabili a questo testo. Ma al tema, indubbiamente, si. (Paolo Repetto)

Sono convinto che la biografia sia importante per comprendere l’opera di un autore o, meglio, le motivazioni che l’hanno indotto a scrivere e magari a scegliere certe tematiche invece di altre. Ma nella biografia vanno comprese le influenze che cultura e letteratura, cioè le letture fatte, la bibliografia esperita, hanno esercitato su di lui. Il compianto Giorgio Barberi Squarotti soleva dire che, sì, la realtà storica, le milieu et le moment, e la stessa vita, la psicologia dell’autore valgono a spiegarne gli orientamenti ideali e ideologici, le idiosincrasie, a volte anche la mentalità, la preferenza per taluni argomenti, ma non sono decisivi. Al limite, i soggetti trattati sono indifferenti: quello che conta è come vengono trattati, la forma che assumono, i generi in cui si inseriscono (dialogicamente), lo stile. Senza contare che spesso lo scrittore si misura e fa i conti con l’immaginario collettivo, con il patrimonio di storie, di idee, di miti, di topoi e di suggestioni (anche figurative, musicali e cinematografiche) che lo alimentano. Tra questo – che costituisce il mondo delle forme – e la realtà c’è un continuo rimpallo, un assiduo rimbalzo, una contaminazione perenne: in altre parole, un rapporto dialettico permanente. Fondamentale, insomma, è l’intertestualità, perché la letteratura è un inesauribile gioco di specchi.

Di Omero, ma anche degli autori della Bibbia, de Le mille e una notte, di tante altre opere mitografiche, epiche o narrative, come, ad esempio, il Kalevala, La storia di Gilgamesh, i Veda, poco o nulla sappiamo, ma la contestualizzazione storica e geografica ci aiuta a comprenderne lo spirito: segno che lo Zeitgeist lascia sempre un’impronta notevole sulla produzione estetica. Nessuno sfugge al proprio tempo, alla realtà materiale e culturale che lo informa. Negli stessi classici è possibile cogliere la temperie dell’epoca, tracce di colore locale e temporale; se sono classici, però, è perché il loro respiro li trascende, perché più di altre opere sanno scavare a fondo nel cuore e nell’anima dell’uomo, cogliere e testimoniare quanto c’è in essi di perenne, oserei dire di eterno. Chi non crede nella “natura umana”, chi la nega, chi ritiene che l’uomo sia un animale come gli altri, vale a dire un prodotto della storia e dell’evoluzione, la penserà diversamente.

Ciò considerato, possiamo affrontare il problema della coerenza tra vita e opera. Che è anche il problema dell’identità. Ora, solo Dio – se esiste e se è fuori del tempo – può vantare un’identità perfetta, stabile e assoluta, non soggetta agli inconvenienti dell’esistenza. Ma per chi vive nel mondo sublunare l’identità deve scendere a patti col divenire, declinarsi come processo: è quindi un punto che si fa linea. E la coerenza coincide sostanzialmente con la rettitudine: concetto che potremmo spiegare come un accordo tra il prima e il poi, come un adeguamento non conflittuale o comunque in grado di riassorbire senza traumi ogni contrasto in una sintesi di vecchio e nuovo che si configuri come un arricchimento progressivo. Come una crescita della persona. Senza degenerare, senza tralignare, senza tradire. Ovviamente, dal momento che lo spirito è forte, ma la carne è debole, dinanzi agli infiniti bivi o trivi che la vita ci presenta sono sempre possibili dubbi, esitazioni, errori, smarrimenti. Tale evenienza era dagli antichi raffigurata nell’immagine di Ercole al bivio. L’importante è ravvedersi per tempo. Errare è umano, diabolico perseverare. La coerenza esige tempestivi aggiustamenti di rotta, al di là, appunto, dei possibili traviamenti. Solo all’intransigenza dei moralisti sfugge che l’uomo è un “legno storto”. Nel loro astratto rigore, essi non perdonano all’uomo le sue contraddizioni, ma il mondo in bianco e nero che essi vedono non è quello, ricco di infinite nuances (e di colori), che ci sta davanti agli occhi: è un mondo daltonico. O manicheo. La coerenza che essi pretendono alberga solamente nell’iperuranio. Questo per dire che, quando si parla di coerenza, non si deve esagerare. Noi ci accontentiamo di un’onesta rettitudine.

Poi, anche qui, si può discettare di evoluzione e di involuzione. Ma non è detto che a distinguere la prima dalla seconda non concorra l’orientamento ideologico di chi giudica, guardando da fuori. Mettiamo che il punto di partenza, anzi il presupposto, alla luce dell’esperienza via via maturata si riveli sbagliato: sarà più onesto, allora, proseguire sulla via intrapresa in nome di una presunta coerenza o invertire marcia? O imboccare un’altra strada, anche a costo di rinnegare le scelte fatte in precedenza, in buona fede ma senza averne adeguata contezza? La coerenza nel perseguire la verità in questo caso fa aggio sull’ostinazione, che è coerenza ingiustificata e quindi solo apparente. Per spiegarmi meglio, voglio portare qualche esempio. Prendiamo Dante, passato dall’aristotelismo radicale del Convivio, incentrato su una fede assoluta nelle potenzialità della ragione, vista come unica bussola per chi voglia «seguir virtute e canoscenza», alla fede nella teologia incarnata da Beatrice, disdegnata invece dall’amico Guido Cavalcanti. La Divina commedia, sotto tale aspetto, si presenta come una palinodia del trattato, rimasto non a caso incompiuto. Nel Purgatorio il poeta taccia di follia la presunzione della ragione: «Matto è chi spera che nostra ragione / possa trascorrer la infinita via / che tiene una sustanza in tre persone»; e pertanto ammonisce i lettori: «State contenti, umana gente, al quia, / ché, se potuto aveste veder tutto, / mestier non era parturir Maria, // e desiar vedeste sanza frutto / tai che sarebbe lor disio quetato, / ch’etternalmente è dato lor per lutto» (ed accenna ad Aristotele, a Platone e a “molti altri”). Invece di imitare Ulisse nel «folle volo»[1] che lo porta a perdersi senza risultato, ingannando con la sua splendida retorica[2] i pochi compagni superstiti, Dante si ravvede e alla hybris della ragione preferisce l’umiltà (ne è simbolo il giunco di cui lo cinge Catone sul lido del Purgatorio), la pietas di Enea che tanto contrasta con l’empietà di Ulisse (esemplificata non solo dall’aver trascurato i suoi doveri di padre, di marito e di figlio, sì anche dall’aver violato i limiti posti da Ercole «acciò che l’uom più oltre non si metta»).

La fraudolenza che condanna il Laertiade all’inferno è nelle parole, anzi nell’«orazion picciola», con cui egli convince la «compagna / picciola» a seguirlo nell’impresa dissennata: le nobili motivazioni da lui addotte sono mistificanti. Quale “virtù” può infatti animare chi trasgredisce consapevolmente le leggi divine e umane? Non certo quella che deriva, a suo dire, dal «divenir del mondo esperto / e delli vizi umani e del valore», giacché sa bene di avventudi di avventurarsi in un «mondo sanza gente». Ed anche la sua profana curiositas rimarrà delusa: egli non avrà contezza alcuna né della montagna «bruna / per la distanza» che riuscirà solo a intravedere né della vera ragione del suo naufragio. Si renderà nondimeno conto – per dirla in termini zanzottiani – dell’“oltraggio” rappresentato dalla sua “oltranza”, ma non dell’identità del suo punitore, che resterà per lui un’oscura forza del destino: «come altrui piacque». La via scelta da Dante, all’insegna della humilitas, è per contro destinata al successo. E il poeta ne ha (e ne dà) un segno nel giunco che miracolosamente, proprio «come altrui piacque», spunta al posto di quello strappato da Catone per munirne Dante sulla spiaggia del Purgatorio. Il viaggio ultraterreno del poeta – che sa benissimo di non essere né Enea né San Paolo – si realizza nel segno della grazia, non della sfida.

Un altro esempio, piuttosto clamoroso, di apparente incoerenza o, se vogliamo, di involuzione è quello di Giosue Carducci: giacobino sfrenato (basti pensare ai sonetti del Ça ira) e anticlericale (fino a rasentare la blasfemia nell’Inno a Satana) in gioventù, nell’ultima fase della sua vita giungerà a riconoscere i meriti sia della monarchia sia del cristianesimo (cfr. La chiesa di Polenta) e in ogni caso i bollori rivoluzionari della giovinezza si stempereranno in una visione più pacata e pacificata della realtà. Vi contribuiranno pure le sventure familiari, come la morte del fratello e del figlioletto, ma anche l’incontro con la regina Margherita, dal cui fascino femminile resterà ammaliato. Parafrasando un detto famoso, mi verrebbe da dire: chi non è stato “rivoluzionario” a vent’anni non è mai stato giovane, chi continua ad esserlo in seguito non ha mai raggiunto la maturità. Ma a questo punto si può ancora parlare d’incoerenza o, peggio, di involuzione? Troppo facile per “gli storici del dopo” rinvenire nella storia una razionalità e un rapporto causa-effetto che a chi l’ha vissuta da dentro, nell’hic et nunc, di rado appare come tale: speranze, illusioni, cecità e fraintendimenti ne fanno parte e la visione d’insieme che ne ha il singolo individuo è spesso “falsa” (nel senso spinoziano del termine, cioè parziale e incompleta), quando non anche viziata da egoismi o da ideologismi. Non voglio credere che quegli intellettuali e quegli scrittori che, dopo avere militato, alcuni per anni, nelle file del fascismo, all’indomani della sua caduta passarono armi e bagagli alla corte di Togliatti, fossero tutti opportunisti e in malafede, ma nel novero molti furono tali. E non esitarono a saltare sul carro del vincitore.

Un altro esempio, piuttosto clamoroso, di apparente incoerenza o, se vogliamo, di involuzione è quello di Giosue Carducci: giacobino sfrenato (basti pensare ai sonetti del Ça ira) e anticlericale (fino a rasentare la blasfemia nell’Inno a Satana) in gioventù, nell’ultima fase della sua vita giungerà a riconoscere i meriti sia della monarchia sia del cristianesimo (cfr. La chiesa di Polenta) e in ogni caso i bollori rivoluzionari della giovinezza si stempereranno in una visione più pacata e pacificata della realtà. Vi contribuiranno pure le sventure familiari, come la morte del fratello e del figlioletto, ma anche l’incontro con la regina Margherita, dal cui fascino femminile resterà ammaliato. Parafrasando un detto famoso, mi verrebbe da dire: chi non è stato “rivoluzionario” a vent’anni non è mai stato giovane, chi continua ad esserlo in seguito non ha mai raggiunto la maturità. Ma a questo punto si può ancora parlare d’incoerenza o, peggio, di involuzione? Troppo facile per “gli storici del dopo” rinvenire nella storia una razionalità e un rapporto causa-effetto che a chi l’ha vissuta da dentro, nell’hic et nunc, di rado appare come tale: speranze, illusioni, cecità e fraintendimenti ne fanno parte e la visione d’insieme che ne ha il singolo individuo è spesso “falsa” (nel senso spinoziano del termine, cioè parziale e incompleta), quando non anche viziata da egoismi o da ideologismi. Non voglio credere che quegli intellettuali e quegli scrittori che, dopo avere militato, alcuni per anni, nelle file del fascismo, all’indomani della sua caduta passarono armi e bagagli alla corte di Togliatti, fossero tutti opportunisti e in malafede, ma nel novero molti furono tali. E non esitarono a saltare sul carro del vincitore.

Ma il discorso non riguarda solo gli italiani. Se prendiamo in considerazione Wystan Hugh Auden, è facile accorgersi di come suoni a vuoto (per non dire falsa) la campana dell’”impegno” di cui negli anni Trenta fu il portabandiera.

Ma il discorso non riguarda solo gli italiani. Se prendiamo in considerazione Wystan Hugh Auden, è facile accorgersi di come suoni a vuoto (per non dire falsa) la campana dell’”impegno” di cui negli anni Trenta fu il portabandiera.

Auden fu infatti l’incarnazione di quella Auden Generation, di cui il rosso ideologico fu il colore politico dominante. Fu lui nella poesia Spain a parlare di poeti «rombanti come bombe» e della «consapevole accettazione della colpa di fronte al delitto necessario». Una frase simile – ebbe a notare George Orwell – avrebbe potuto scriverla «solo una persona per la quale l’assassinio è al massimo una parola. Il tipo di amoralità di Auden è possibile soltanto se siete il genere d’uomo che si trova sempre in un altro posto nel momento in cui si preme il grilletto». Parole profetiche: non a caso, nel settembre 1938, mentre era in corso la Conferenza di Monaco, il poeta inglese si affrettò a preparare i bagagli per emigrare negli USA. Molti intellettuali del suo calibro, in effetti, al di là delle prese di posizione a favore dei più nobili ideali, trovano difficile aderire ad altro che a se stessi. Ma qui andiamo ben oltre l’umana incoerenza: qui c’è anche del cinismo e della malafede. Cose che invece non ravvisiamo, ad esempio, nella “conversione” del Manzoni, che pure lo portò a un profondo cambiamento di poetica, oltre che di vita. E tanto meno nel progressivo accentuarsi e affinarsi del pessimismo di Leopardi nel passare dalla fase “storica” a quella “cosmica”, a quella “agonistica” della Ginestra.

Un certo opportunismo è stato denunciato da taluni critici anche nel Segretario fiorentino, che, da tecnico della politica, dopo essersi speso al servizio della Repubblica, mise le sue indubbie competenze a disposizione dei Medici. In questo c’è indubbiamente qualcosa di vero, ma, a ben guardare, si può rilevare una profonda e sotterranea coerenza tra il Machiavelli dei Discorsi e quello del Principe, dal momento che per lui lo Stato è comunque il bene primario, anzi l’unico fine che davvero giustifichi i mezzi [«Faccia dunque uno principe di mantenere lo Stato, e i mezzi saranno ritenuti laudevoli e da ciascuno laudati»]. E questo perché egli ha una visione antropologica negativa: l’uomo è malvagio di natura, egoista, smanioso di potere e di piacere, avido di ricchezze, tanto che «sdimentica più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio». Senza la maestà dello Stato che tiene a freno la violenza, regnerebbe l’anarchia e con essa la legge del più forte. Come i pesci di cui parlava Sant’Ireneo di Lione, il più grande mangerebbe il più piccolo. Per questo la preservazione dello Stato può richiedere pure il ricorso a mezzi estremi: non si tratterebbe di immoralità, ma di sacrifici necessari. Come quello del giocatore di scacchi che per vincere la partita deve all’uopo saper rinunciare a qualche pezzo. Come quello del chirurgo, che per salvare una vita deve essere pronto, all’occorrenza, ad amputare qualche membro. La moralità della politica, se così si può dire, è garantita dall’augusto suo compito.

Un certo opportunismo è stato denunciato da taluni critici anche nel Segretario fiorentino, che, da tecnico della politica, dopo essersi speso al servizio della Repubblica, mise le sue indubbie competenze a disposizione dei Medici. In questo c’è indubbiamente qualcosa di vero, ma, a ben guardare, si può rilevare una profonda e sotterranea coerenza tra il Machiavelli dei Discorsi e quello del Principe, dal momento che per lui lo Stato è comunque il bene primario, anzi l’unico fine che davvero giustifichi i mezzi [«Faccia dunque uno principe di mantenere lo Stato, e i mezzi saranno ritenuti laudevoli e da ciascuno laudati»]. E questo perché egli ha una visione antropologica negativa: l’uomo è malvagio di natura, egoista, smanioso di potere e di piacere, avido di ricchezze, tanto che «sdimentica più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio». Senza la maestà dello Stato che tiene a freno la violenza, regnerebbe l’anarchia e con essa la legge del più forte. Come i pesci di cui parlava Sant’Ireneo di Lione, il più grande mangerebbe il più piccolo. Per questo la preservazione dello Stato può richiedere pure il ricorso a mezzi estremi: non si tratterebbe di immoralità, ma di sacrifici necessari. Come quello del giocatore di scacchi che per vincere la partita deve all’uopo saper rinunciare a qualche pezzo. Come quello del chirurgo, che per salvare una vita deve essere pronto, all’occorrenza, ad amputare qualche membro. La moralità della politica, se così si può dire, è garantita dall’augusto suo compito.

Qualcuno fa notare che, nello scrivere il Principe, Machiavelli abiura la sua fede repubblicana: in realtà così non è. Egli rimane pur sempre dell’idea che la forma repubblicana di governo sia migliore del principato, in quanto, dove a governare è un Consiglio, la morte di uno degli amministratori non comporta la crisi dello Stato, mentre, se muore un principe, può crearsi una vacanza di potere e non è detto che il successore sia all’altezza del ruolo. E resta comunque il fatto che i fondatori degli Stati sono, in genere, persone singole, dotate di carisma: una qualità che non è tuttavia trasmissibile ereditariamente.

Ma, a proposito di malafede, credo che la palma di primo della categoria, vada assegnata a Jean-Jacques Rousseau, il quale negli scritti si distinse sempre per il suo umanitarismo buonista e sempre inneggiò alla sacra triade liberté, égalité, fraternité, non esitando però ad abbandonare nei brefotrofi dell’epoca i figli nati dalle sue liaisons sentimentali. Ciò non significa che le sue opere non meritino di essere lette e tenute in considerazione; è tuttavia il caso di ricordare che molti predicano bene ma razzolano male. Per cui bisogna guardarsi da una identificazione troppo stretta tra biografia e bibliografia. Se l’arte – come abbiamo detto – è sempre un gioco di specchi, è fatale che la realtà ne riesca talora travisata. A volte redenta, a volte dannata, raramente qual essa è. Erano il Latini a dire: lasciva nobis pagina, sed vita proba. Né si può sempre presumere che un autore sia costantemente all’altezza della sua opera. Di conseguenza è lecito non provare alcuna simpatia per lui, senza per questo cessare di apprezzarne genio e talento. Almeno quando non manchino. E basterebbe, allora, fare un nome: Céline.

[1] La metafora del “folle volo”, con i remi della barca divenuti “ali”, rimanda chiaramente alla vicenda di Icaro, da tempo assunta come immagine o simbolo di hybris, d’intemperanza se non proprio di tracotanza, contro ogni classico ammonimento alla metriotes, all’est modus in rebus. La metafora s’inserisce perfettamente nell’atmosfera del canto, connotata appunto da tutta una serie di voli: da quello della trista nomea di Firenze che si spande nell’inferno a quelli delle lucciole che subentrano, a sera, alle zanzare, dal volo di Elia sul carro di fuoco alle fiammelle volitanti per la bolgia in cui ardono i fraudolenti.

[2] Si noti come Ulisse tenda artatamente ad attenuare la portata del suo discorso (quattro parole parenetiche ovvero – dice lui – una «orazion picciola») enfatizzandone però gli effetti (a fatica avrebbe potuto trattenere i suoi compagni – quattro gatti ormai, una «compagna / picciola») – dopo averli istigati). Poco resta loro da vivere (una «picciola vigilia» dei sensi e niente più): perché dunque non togliersi lo sfizio di andare ad esperire il «mondo sanza gente»? Le motivazioni sono all’apparenza nobilissime, se l’impresa non fosse temeraria e non comportasse una sfida per certi versi prometeica e quindi sacrilega (Ercole era stato assunto fra gli Dèi). Senza contare che dove non ci sono uomini difficilmente sarà dato rinvenire «vizi umani» e umano «valore»: nel discorso c’è dunque un fondo di malafede. D’altra parte l’«orazion picciola» si apre con una captatio benevolentiae: Ulisse, il capo, apostrofa i compagni chiamandoli “fratelli” e prosegue con una iperbole («per cento miglia / perigli») ed una anfibologia («siete giunti all’occidente»: l’occidente qui non è solo un’indicazione geografica, ma sta pure a indicare il tramonto, la fase declinante della vita), con una perifrasi metaforica (appunto la «così picciola vigilia / de nostri sensi, ch’è del rimanente») e una litote («non vogliate negar»); tutto è infine suggellato dalla gnomica considerazione finale, che tanti critici hanno preso per oro colato, dimenticando che di nobili intenzioni è lastricata la strada dell’inferno. Sono i guasti della retorica. Ulisse riesce a guadagnarsi la solidarietà o, meglio, la complicità dei compagni ammannendo loro un piccolo capolavoro di mistificazione.

C’era una volta, tanti e tanti … beh, insomma, una ventina d’anni fa, un gruppo di amici, di quelli messi assieme dalle circostanze della vita e dalle passioni in comune anziché dall’anagrafe, che si ritrovavano sempre più spesso a frugare tra gli scaffali di una caotica libreria ovadese, a camminare lungo i sentieri del Parco di Marcarolo o a cenare in un capanno sperduto nella campagna. Era un’allegra brigata, a metà strada tra il cenacolo intellettuale e la compagnia del calcetto …

C’era una volta, tanti e tanti … beh, insomma, una ventina d’anni fa, un gruppo di amici, di quelli messi assieme dalle circostanze della vita e dalle passioni in comune anziché dall’anagrafe, che si ritrovavano sempre più spesso a frugare tra gli scaffali di una caotica libreria ovadese, a camminare lungo i sentieri del Parco di Marcarolo o a cenare in un capanno sperduto nella campagna. Era un’allegra brigata, a metà strada tra il cenacolo intellettuale e la compagnia del calcetto …

La storia del logo dei Viandanti merita di essere raccontata. Dunque: siamo nel novembre del novantacinque e i Viandanti delle Nebbie hanno organizzato in Ovada una mostra su

La storia del logo dei Viandanti merita di essere raccontata. Dunque: siamo nel novembre del novantacinque e i Viandanti delle Nebbie hanno organizzato in Ovada una mostra su

Credo che anche la storia del Capanno, come quella del logo, meriti di essere raccontata.

Credo che anche la storia del Capanno, come quella del logo, meriti di essere raccontata.

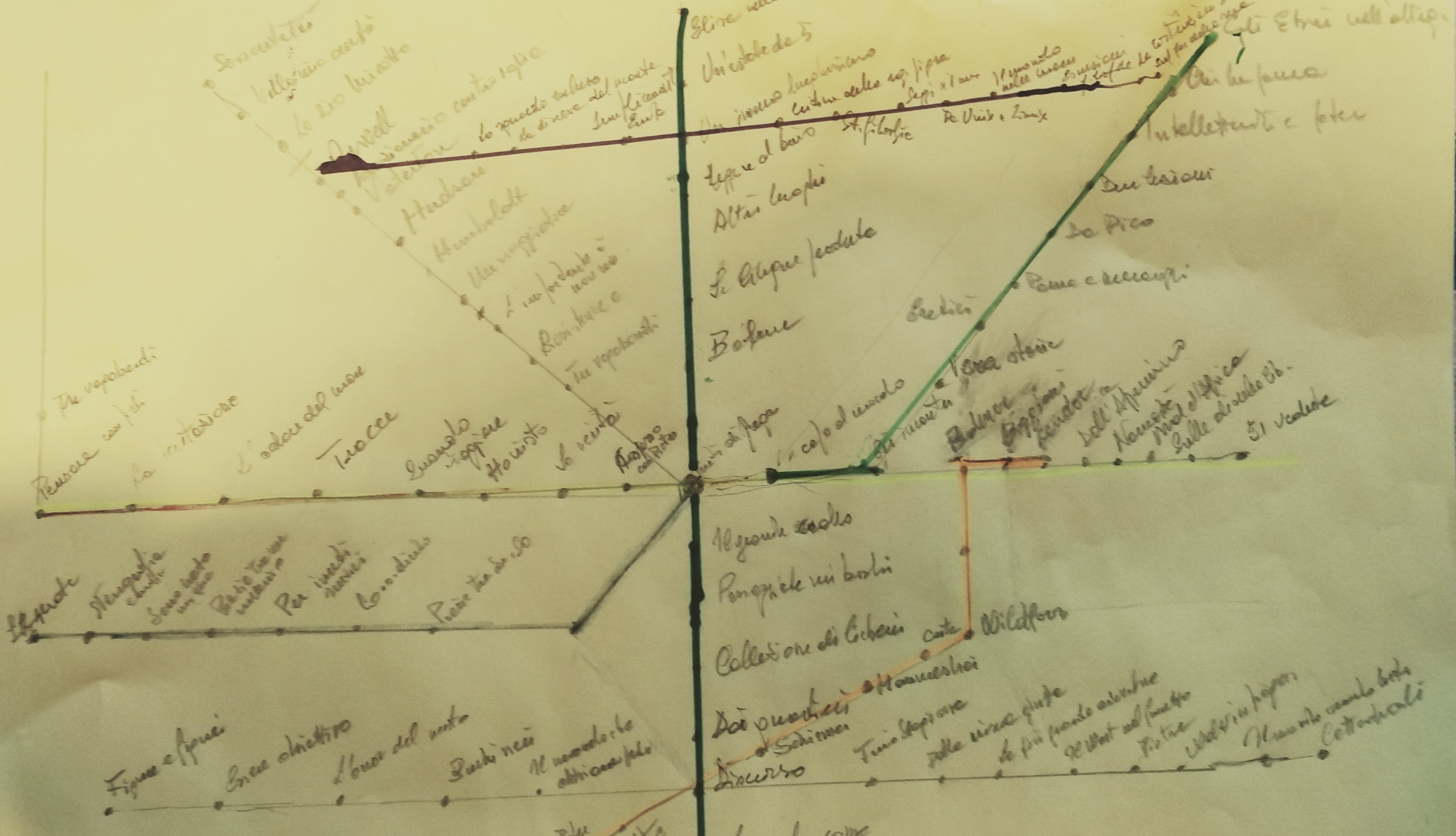

la prima versione della mappa

la prima versione della mappa

Durante il periodo di apertura della mostra sono previsti tre incontri pubblici, mirati a presentare il lavoro del sodalizio dei Viandanti, a giustificarne per quanto possibile lo spirito e a suggerire ai visitatori alcune possibili modi per gustarlo e per trarne, se non briciole di sapere, almeno un po’ di piacere.

Durante il periodo di apertura della mostra sono previsti tre incontri pubblici, mirati a presentare il lavoro del sodalizio dei Viandanti, a giustificarne per quanto possibile lo spirito e a suggerire ai visitatori alcune possibili modi per gustarlo e per trarne, se non briciole di sapere, almeno un po’ di piacere.

Provo ad andare al nocciolo della questione. Perché si scrive? Camillo Sbarbaro, presente nell’ultimo Ritratti di famiglia dei Viandanti, risponde ironicamente: “si scrive per essere notati, e si continua a scrivere perché si è noti”. Proprio lui che per cercare di fare i conti con la figura paterna ha scritto poesie che valgono vent’anni di sedute psicoterapiche. Non scherziamo. Scrivevano eroi come Levi, Fenoglio, Leopardi, Foscolo, Dante. Ma scrivevano anche borghesi tranquilli come Gozzano, Montale, Eco, Saba. Se proviamo a mettere in relazione le loro biografie e le loro bibliografie …

Provo ad andare al nocciolo della questione. Perché si scrive? Camillo Sbarbaro, presente nell’ultimo Ritratti di famiglia dei Viandanti, risponde ironicamente: “si scrive per essere notati, e si continua a scrivere perché si è noti”. Proprio lui che per cercare di fare i conti con la figura paterna ha scritto poesie che valgono vent’anni di sedute psicoterapiche. Non scherziamo. Scrivevano eroi come Levi, Fenoglio, Leopardi, Foscolo, Dante. Ma scrivevano anche borghesi tranquilli come Gozzano, Montale, Eco, Saba. Se proviamo a mettere in relazione le loro biografie e le loro bibliografie …

I Quaderni sono nati con l’intento di raccogliere in volumetti e rendere disponi-bili per eventuali estimatori (?)i materiali pubblicati su Sottotiro review. E così è stato, almeno per i primi due o tre libretti. Poi la cosa ha ci preso la mano, e si è tra-sformata in una vera e propria impresa editoriale …

I Quaderni sono nati con l’intento di raccogliere in volumetti e rendere disponi-bili per eventuali estimatori (?)i materiali pubblicati su Sottotiro review. E così è stato, almeno per i primi due o tre libretti. Poi la cosa ha ci preso la mano, e si è tra-sformata in una vera e propria impresa editoriale …

Un viandante non è un viaggiatore. Non si limita a superare occasionalmente delle distanze, ma percorre degli itinerari, connota degli spazi. E dal momento che nemmeno è un pendolare, questi spazi, questi itinerari sono sempre diversi. Il viaggio è la sua vita, lo spostamento è la sua meta …

Un viandante non è un viaggiatore. Non si limita a superare occasionalmente delle distanze, ma percorre degli itinerari, connota degli spazi. E dal momento che nemmeno è un pendolare, questi spazi, questi itinerari sono sempre diversi. Il viaggio è la sua vita, lo spostamento è la sua meta …

È il proseguo di Sottotiro review in modalità digitale, per quel che possiamo fare noi restii al digitale. Ci autorizziamo a lanciare degli sguardi nella rete che hanno la presunzione di proiettare delle occhiate “ostinate e contrarie” verso ciò che il quotidiano ci offre. Sono sguardistorti verso un mondo di cui dichiariamo la nostra difficoltà a comprenderne i meccanismi autodistruttivi, ma che ci stupiamo a scrutare per indagarne le distopie …

È il proseguo di Sottotiro review in modalità digitale, per quel che possiamo fare noi restii al digitale. Ci autorizziamo a lanciare degli sguardi nella rete che hanno la presunzione di proiettare delle occhiate “ostinate e contrarie” verso ciò che il quotidiano ci offre. Sono sguardistorti verso un mondo di cui dichiariamo la nostra difficoltà a comprenderne i meccanismi autodistruttivi, ma che ci stupiamo a scrutare per indagarne le distopie …

Sottotiro è una rivista nata nei primi anni novanta dello scorso secolo in Toscana. Dopo un paio di numeri e un lungo letargo è rinata in Piemonte, nelle colline ovadesi. L’intento era quello di costituire, nel suo piccolo, un tramite e un luogo di contatti, di scambi culturali, di amicizie e (magari!) anche di discussioni. Per un certo periodo lo è anche stata, e non solo a livello strettamente locale: non avrà inciso sull’opinione pubblica, ma ha senz’altro contribuito, tramite il comune impegno, le discussioni redazionali, gli incontri necessari per costruirla materialmente, a creare o a rinsaldare amicizie …

Sottotiro è una rivista nata nei primi anni novanta dello scorso secolo in Toscana. Dopo un paio di numeri e un lungo letargo è rinata in Piemonte, nelle colline ovadesi. L’intento era quello di costituire, nel suo piccolo, un tramite e un luogo di contatti, di scambi culturali, di amicizie e (magari!) anche di discussioni. Per un certo periodo lo è anche stata, e non solo a livello strettamente locale: non avrà inciso sull’opinione pubblica, ma ha senz’altro contribuito, tramite il comune impegno, le discussioni redazionali, gli incontri necessari per costruirla materialmente, a creare o a rinsaldare amicizie …

Quando i Viandanti delle Nebbie si misero alla ricerca di riferimenti ideali si imbatterono quasi per caso negli Yamabushi. I riferimenti ideali sono importanti, soprattutto se sono abbastanza lontani nel tempo e nello spazio da rimanere ideali. Per noi gli Yamabushi erano perfetti: stavano dall’altra parte del globo ed erano praticamente spariti dalla circolazione da almeno un secolo e mezzo. In più, anche in piena New Age li conosceva nessuno (tanto che per un attimo l’idea di riesumarli ci ha sfiorato, e resto convinto che avremmo trovato adepti) e i loro rituali erano impegnativi solo sul piano fisico. Adoravano come noi le montagne, le salivano come noi, come noi le rispettavano, senza provare alcun bisogno di domarle e di sconfiggerle. Non c’era da cambiare una virgola nel nostro atteggiamento e nei nostri comportamenti. Gli Yamabushi sono quindi …

Quando i Viandanti delle Nebbie si misero alla ricerca di riferimenti ideali si imbatterono quasi per caso negli Yamabushi. I riferimenti ideali sono importanti, soprattutto se sono abbastanza lontani nel tempo e nello spazio da rimanere ideali. Per noi gli Yamabushi erano perfetti: stavano dall’altra parte del globo ed erano praticamente spariti dalla circolazione da almeno un secolo e mezzo. In più, anche in piena New Age li conosceva nessuno (tanto che per un attimo l’idea di riesumarli ci ha sfiorato, e resto convinto che avremmo trovato adepti) e i loro rituali erano impegnativi solo sul piano fisico. Adoravano come noi le montagne, le salivano come noi, come noi le rispettavano, senza provare alcun bisogno di domarle e di sconfiggerle. Non c’era da cambiare una virgola nel nostro atteggiamento e nei nostri comportamenti. Gli Yamabushi sono quindi … I Viandanti delle Nebbie sono da sempre consapevoli della prevalenza del cretino, tanto da auspicare emendanti spedizioni di massa alla chiesa francese che ospita il sarcofago di San Menulfo, antico miglioratore delle sinapsi di chiunque introduca il capo nel suo apposito orifizio (rimando all’articolo “

I Viandanti delle Nebbie sono da sempre consapevoli della prevalenza del cretino, tanto da auspicare emendanti spedizioni di massa alla chiesa francese che ospita il sarcofago di San Menulfo, antico miglioratore delle sinapsi di chiunque introduca il capo nel suo apposito orifizio (rimando all’articolo “ Il mondo lo si può “camminare” in vari modi, da soli o in compagnia, di fretta o in tutta calma, motivati da una scelta o spinti da una necessità; così come sono svariati i mezzi, oltre ai piedi, grazie ai quali si può viaggiare. Ma gli atteggiamenti fondamentali che inducono a incamminarsi per il mondo sono riconducibili in linea di massima a due: la semplice voglia di scoprirlo, magari in cerca di rifugio, e viverlo, oppure il desiderio di raccontarlo, studiarlo o conquistarlo. Nel primo caso sulla polvere o sul fango della strada percorsa si lasciano soltanto delle tracce, che vengono prima o poi spazzate via dal vento del tempo o dilavate dalle acque, mentre rimangono fortemente impresse nell’animo; negli altri casi si marcano invece delle impronte, a volte talmente profonde e durature che quel mondo vanno anche a modificarlo. E qualche volta accade anche che le orme involontarie diventino letteralmente impronte rivelatrici, come nei casi di Laetoli, dell’isola di Calvert o del deserto del Nefud.

Il mondo lo si può “camminare” in vari modi, da soli o in compagnia, di fretta o in tutta calma, motivati da una scelta o spinti da una necessità; così come sono svariati i mezzi, oltre ai piedi, grazie ai quali si può viaggiare. Ma gli atteggiamenti fondamentali che inducono a incamminarsi per il mondo sono riconducibili in linea di massima a due: la semplice voglia di scoprirlo, magari in cerca di rifugio, e viverlo, oppure il desiderio di raccontarlo, studiarlo o conquistarlo. Nel primo caso sulla polvere o sul fango della strada percorsa si lasciano soltanto delle tracce, che vengono prima o poi spazzate via dal vento del tempo o dilavate dalle acque, mentre rimangono fortemente impresse nell’animo; negli altri casi si marcano invece delle impronte, a volte talmente profonde e durature che quel mondo vanno anche a modificarlo. E qualche volta accade anche che le orme involontarie diventino letteralmente impronte rivelatrici, come nei casi di Laetoli, dell’isola di Calvert o del deserto del Nefud. Le vespe sono tornate a nidificare nella mia libreria. Accade da cinque o sei estati, prima non si era mai verificato. Probabilmente ne è entrata una per caso, ha apprezzato l’ambiente e lo ha comunicato alle altre. Le vespe, a differenza dei cristiani, comunicano molto e hanno una formidabile memoria della specie. Magari si tratta delle discendenti di quella prima esploratrice, immigrate di terza, quarta o quinta generazione, che ormai considerano casa mia anche la loro …

Le vespe sono tornate a nidificare nella mia libreria. Accade da cinque o sei estati, prima non si era mai verificato. Probabilmente ne è entrata una per caso, ha apprezzato l’ambiente e lo ha comunicato alle altre. Le vespe, a differenza dei cristiani, comunicano molto e hanno una formidabile memoria della specie. Magari si tratta delle discendenti di quella prima esploratrice, immigrate di terza, quarta o quinta generazione, che ormai considerano casa mia anche la loro …