Carlo Vidua e il destino della Virtù

di Paolo Repetto, 6 maggio 2023, vedi il Quaderno

di Paolo Repetto, 6 maggio 2023, vedi il Quaderno

Introduzione

Un’educazione casalese

I primi viaggi

Romantico controvoglia

Dalla Lapponia all’Equatore

Nella culla della civiltà europea

In America!

Verso ovest e verso sud

Nell’Estremo Oriente

Morire nelle isole della Sonda

Sulle consonanze

Una bibliografia commentata

Introduzione

Un uomo che logorò la sua vita

viaggiando in rimoti paesi,

e morì nell’Oceanica.

(Vincenzo Gioberti a Pier Luigi Pinelli, 1834)

Leggetelo. È il libro di un saggio;

un po’ arretrato, come me.

(Gino Capponi a Niccolò Tommaseo, 1834)

Non ho un buon rapporto col Romanticismo italiano. Forse perché un autentico Romanticismo in Italia non c’è mai stato, e coloro che più gli si avvicinano in realtà ne hanno preso le distanze: Leopardi vale per tutti, e Manzoni è quanto di meno romantico riesca ad immaginare. Dal momento però che non può essere applicata al fenomeno una denominazione di origine controllata, ma soprattutto che le mie idiosincrasie non interessano giustamente a nessuno, mi limito a dire che come tutti i prodotti culturali d’importazione il Romanticismo è stato recepito da noi con le cautele e i distinguo e le ammortizzazioni del caso (vedi appunto Manzoni), sino a farne un’altra cosa, oppure si è ridotto ad una serie di dignitosissime cover degli originali nordici (vedi Berchet o D’Azeglio). Il che, intendiamoci, per quanto mi riguarda non implica alcun giudizio negativo o riduttivo: se I promessi sposi fosse stato scritto in uno stile più autenticamente romantico ne sarebbe uscito un feuilleton o una telenovela. Che poi mi ci riconosca o meno, è un altro discorso.

Eppure, a volerlo cercare, qualcuno che interpreta appieno quello spirito (per come, appunto, lo intendo io), negli intenti, nella pratica e purtroppo anche negli esiti, lo si trova. Personalmente l’ho trovato nella figura di Carlo Vidua, che ho incontrato troppo tardi perché potesse entrare nel mio ristrettissimo Pantheon, ma che si è senz’altro guadagnato il diritto di non finire nell’armadio degli accumuli inutili. Se proprio volessimo classificarlo entro gli schemi canonici, Vidua potrebbe essere ascritto alla scuola tedesca, a dispetto del fatto che la sua lingua madre fosse praticamente il francese: è apparentabile per molti più versi a Goethe e ad Alexander von Humboldt che a Chateaubriand (che pure amava particolarmente) e a Lamartine (che non amava affatto). Col che, chiudo le etichettature e passo al nostro protagonista.

La vita di Vidua è un emozionante romanzo di vagabondaggio, e proprio di questo voglio raccontare, del fuoco che ardeva nei suoi polpacci (e che fuor di metafora letteralmente glieli bruciò): cercando tuttavia di non trascurarne gli aspetti e gli interessi meno “avventurosi”, quelli che ardevano nella sua mente, a partire dalla politica (intesa in senso “globale”) sino alla linguistica, all’archeologia e alla musica. Nei limiti di questa breve presentazione cercherò dunque di dare spazio anche ad essi, anticipando, quando mi parrà il caso, quelle che dovrebbero essere considerazioni conclusive. Insomma, si sarà già capito che proverò a documentare il più possibile il Vidua “autentico”, ma che ne uscirà soprattutto l’idea che di Vidua mi sono fatto.

Un’educazione casalese

Carlo Vidua nasce conte di Conzano, paesino a metà strada tra Alessandria e Casale Monferrato, nel 1785. Tanto per “contestualizzarlo”, nasce lo stesso anno di Manzoni (li separa una settimana). Troppo tardi dunque per partecipare, anche solo emotivamente, all’infervoramento per la rivoluzione e agli umori contrastanti del periodo napoleonico, e troppo presto per vivere con ardore giovanile i primi moti carbonari. Diciamo che arriva giusto in tempo a beccarsi in pieno l’ondata reazionaria.

Si spiega così quello che potrebbe apparire un suo “disimpegno”: Vidua non è disimpegnato, è piuttosto un “non allineato”, che non si riconosce in alcuno dei modelli politici del suo tempo. È invece intrigato dalla loro varietà, quella che va emergendo mano a mano che gli orizzonti europei si allargano e nuovi popoli e nuove istituzioni si affacciano alla ribalta. Inoltre è un provinciale, e come Leopardi vive tutta la giovinezza lontano dai grandi centri dove la politica la si fa e la cultura ha i suoi luoghi deputati: cosa che in genere, e alla sua epoca ancor più, concorre a far vedere le cose con maggiore distacco (e, oserei dire, anche con maggior chiarezza).

Sempre come Leopardi, ha un padre convinto legittimista, col quale lo scontro è inevitabile, anche se per motivi che poco hanno a vedere con le opinioni politiche. Pio Vidua è un conservatore prudente, che ha evitato di compromettersi col bonapartismo ma anche di rovinare i propri interessi opponendoglisi apertamente, e che ottiene nel 1814 la nomina a ministro degli Interni nel primo gabinetto della restaurata monarchia sabauda per meriti puramente cortigiani. Non si segnala per spirito d’iniziativa o per particolari capacità politiche: è solo un passatista arroccato in difesa del prestigio e del rango del proprio casato. Per questo si opporrà sempre testardamente alle ambizioni e alla natura dell’unico figlio maschio, dal quale si attende solo la continuità della stirpe. Fino a quando gli è possibile ne condiziona quindi pesantemente le scelte, costringendolo a studiare privatamente con precettori religiosi (non gli consente nemmeno di iscriversi all’università e gli compera una laurea vaticana) e a tenersi lontano dagli ambienti “pericolosi”. Con tutto ciò, credo che quest’uomo abbia amato sinceramente, anche al netto delle motivazioni dinastiche, un figlio che ai suoi occhi pareva cercare ogni maniera e ogni pretesto per scontentarlo.

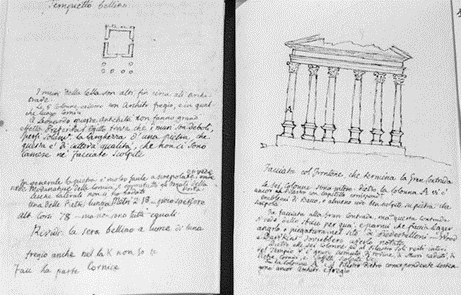

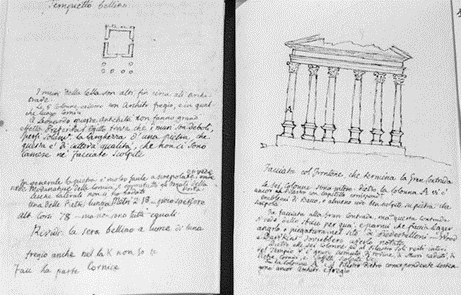

Da parte sua il giovane Vidua non riuscirà mai ad emanciparsi del tutto dalla soggezione filiale: anche se da un certo punto in avanti farà ciò che vuole, arrivando sino alla rottura insanabile, vivrà sempre la propria ribellione con un pesante senso di colpa. Continuerà a considerare sino all’ultimo il padre il suo principale interlocutore (delle 286 lettere di Carlo raccolte e pubblicate da Cesare Balbo la metà sono indirizzate a lui), e cercherà costantemente di rabbonirlo e consolarlo informandolo degli incontri con le massime personalità e autorità in ogni angolo del globo, del rispetto portato al suo nome e di come in fondo egli stesso contribuisca a farlo conoscere nel mondo e ad onorarlo. E comunque, quanto alle restrizioni impostegli in gioventù, il giovane patrizio ne fa buon uso, perché oltre che nelle lettere e nel diritto si impratichisce nel disegno e nella musica, e si sfoga con la scherma, l’equitazione e la danza.

Diversamente da Manzoni, Carlo non ha una madre (l’ha persa a quattro anni) che gli spalanchi le porte dei circoli intellettuali più avanzati. Ha in compenso un nonno materno che è stato un grande viaggiatore, dal quale eredita la passione, sia per via genetica che attraverso le rievocazioni serali (ed erediterà poi anche i mezzi per coltivarla). Lui stesso racconta che ancora molto piccolo, avendo udito un giorno il nonno narrare degli antipodi che abitano l’altra faccia della terra, aveva cominciato a scavare in giardino per andare a conoscerli. Credo che questo episodio, se anche fosse inventato, aiuti a capire per quale motivo Carlo rimanga tutto sommato estraneo al movimento patriottico e costituzionalista nel quale saranno coinvolti tutti i suoi migliori amici: nutre una conservatrice diffidenza nei confronti delle cospirazioni carbonare, ma soprattutto ha orizzonti e ambizioni più vasti.

Queste ultime le manifesta sin dalla giovane età. La matrigna Elisabetta, attenta ai sentimenti del ragazzo indubbiamente molto più del padre, scrive che “covava un fuoco segreto sin dall’età di otto anni e solo l’affliggeva il pensiero di non aver forse l’ingegno da farlo”. Un ritratto perfetto dell’animo di Carlo. Un ritratto che torna a più riprese nel diario e nelle lettere di quest’ultimo: “Se non sono gettato in un tourbillon io non farò mai e poi mai niente […] io, a venticinque, ventisei anni, voglio qualcosa di buono o nulla”. E continuerà a ribadirle (e a rimpiangerle), sino all’ultimo: “Ho tardato troppo, ho dilungato, nulla lascio di finito, e questa fama che sarà od è vanità, ma il cui desiderio mi animò tutta la vita, non la potrò conseguire fuor di pochi amici o parenti che in quarant’anni saran finiti, nessuno saprà che ho esistito” scriverà poco prima di morire.

Dunque: dobbiamo immaginare un’infanzia e un’adolescenza tutt’altro che libere e spensierate, ma in realtà molto meno oppressive di quanto a posteriori Carlo le ricordi (arriva a definire a più riprese la villa di Conzano “un carcere”). Più di una volta, mentre sta dall’altra parte del globo, gli capiterà di confrontare i paesaggi e le atmosfere con quelli della sua adolescenza monferrina, di trovare questi ultimi sempre superiori e di provare nostalgia per il grande giardino e per le cavalcate e le passeggiate, anche notturne, nelle “selve” e sulle colline tra Casale ed Asti (“Malgrado la presenza di briganti e ladri”, sottolinea). Queste “uscite” sono già una manifestazione dello spirito avventuroso e un po’ avventato che lo caratterizzerà, nonché di una propensione al protagonismo, e sono comprensibilmente viste con una certa apprensione in famiglia. La sorella, in una lettera alla nonna, scrive: “Sapevo già, cara nonna, delle scappate che il nostro giovanotto ha fatto quest’inverno, da un lato ne ho piacere, perché il movimento e le scappate con qualche amico gli sono necessarie e giovano alla sua salute, poi se lui prende le cose sempre in maniera un po’ eccessiva mi pare lo si possa perdonare a causa della sua età, tutti i giovani sono così”. A quanto pare, così prigioniero poi non era.

La nostalgia per l’aria di casa è tuttavia ogni volta smentita, non appena rimette piede nel regno di Sardegna. Non lo infastidisce solo la pressione dei familiari, ma tutto il vuoto apparato di convenzioni nel quale la classe cui appartiene si muove, quelle che lui stesso definisce “coglionerie”. “La mia solita felicità mi abbandona solo quando voglio fare ritorno in Piemonte; pare, che qualche genio me ne volesse allontanare per forza. Se fossi ai tempi degli antichi greci crederei che v’è una divinità nemica che mi caccia lungi dal Piemonte, come Ulisse lungi da Itaca.”

Se si escludono comunque pochi casi, ad esempio quello di Foscolo, la sua educazione non è diversa da quella dei giovinetti suoi contemporanei di condizione nobiliare o agiata. Ed è comprensibile che nei ritagli di libertà dagli impegni di studio e dai rituali domestici il ragazzo abbia cercato di evadere a piedi o a cavallo nei dintorni, e almeno con la mente negli spazi più remoti. Con la differenza, rispetto agli altri, che di là non è poi più rientrato.

Da Casale Monferrato, dov’è cresciuto, Carlo si trasferisce poco prima dei vent’anni con la famiglia a Torino. Lì frequenta i circoli letterari e politici “che contano”, stringendo amicizia particolarmente con Cesare Balbo, futuro patriota, ideologo (Le speranze d’Italia), storico e primo ministro del regno di Sardegna, nonché suo primo biografo. Con Balbo e coi rampolli di altre famiglie dell’aristocrazia torinese fonda un sodalizio (la Società dei Concordi), avente come scopo niente meno che il riscatto dell’Italia dal ritardo culturale in cui giace, e in particolare dalla soggezione, non solo politica, nei confronti degli occupanti francesi. Nel gruppo Vidua (che ha assunto il soprannome de “L’allungato”) mantiene una posizione defilata: da un lato è senz’altro una figura di riferimento, per la sua intelligenza e la sua erudizione, e anche per sua alfieriana intransigenza: dall’altro si riconosce solo sino ad un certo punto negli scopi della società, sia per una spiccata tendenza all’individualismo, sia perché convinto che occorra guardare oltre gli angusti confini della patria. La sua smania di viaggiare non sempre è compresa dagli altri affiliati, e questo creerà col tempo una crescente distanza.

Lo disturba anche il fatto che alcuni di loro ad un certo punto scendano a patti con quello che egli considera un invasore e un despota. Balbo stesso ad esempio accetta incarichi nell’amministrazione napoleonica a Firenze, e Carlo non esita a rinfacciarglielo. “Oserai tu entrare nella chiesa di Santa Croce? Non temerai l’ombre di quei grandi?” Quanto ad un personale impegno nella politica però è molto restio. Le sue simpatie vanno all’ala più liberale del movimento patriottico piemontese, impersonata da Santorre di Santarosa, piuttosto che a quella moderata facente capo a Balbo: ma nella sostanza, poi, dei destini politici del Piemonte gli importa solo fino ad un certo punto. Lo dimostra anche la scelta dei temi dai lui proposti e trattati nel corso delle adunanze dei Concordi: Pensieri sulla Gloria; Sopra il destino della Virtù; Sull’oblio in cui sono caduti alcuni uomini grandi, ecc…. La dimensione nella quale vuole dare senso e visibilità alla sua esistenza è ben altra.

Oltre a quella per i viaggi, la sua grande passione sono i libri. È un raffinato bibliofilo, ma non è mosso dal puro istinto collezionistico: la sua bibliofilia è sin dall’inizio finalizzata al disegno che va concependo. Dovunque arrivi si procura ogni possibile documento su qualsivoglia aspetto della vita politica, sociale, economica e culturale del paese, e spedisce poi il tutto in patria: nel corso dell’esperienza americana raccoglierà ad esempio oltre milletrecento volumi. Nelle lettere agli amici e ai famigliari ricorre costante l’ansia per le casse zeppe di scritti, oggetti d’arte, cimeli storici, inviate dai luoghi più impensati.

È anche un lettore appassionato e vorace, che rivendica e mantiene una forte autonomia di giudizio rispetto a quanto legge. È significativo, ad esempio, che sia un grande ammiratore dell’intelligenza di Joseph de Maistre, ma che non condivida affatto le idee espresse dal conte savoiardo ne Le serate di San Pietroburgo. O che adori le tragedie alfieriane, ma non esiti a deprecarne gli accenti anti-gerarchici e anti-religiosi. E lo stesso vale per l’Ortis.

Le sue letture sono sterminate: nella prima gioventù si nutre naturalmente, oltre che di Alfieri e di Foscolo, di Chateaubriand ma anche di Vico, dei classici della storiografia italiani e latini, degli illuministi francesi (e un po’ più tardi, quando avrà acquisito una sufficiente padronanza linguistica da quelli inglesi): in seguito si volgerà sempre più specificamente ad opere legate alle mete dei suoi viaggi, per preparare questi ultimi e per poi commentarli. Humboldt, naturalmente, e Ferguson, Gibbon, Montesquieu, Robertson, De Las Casas, ecc…

Come ho già accennato, tra i suoi amori c’è anche la musica. Questo gli è stato trasmesso soprattutto dalla nonna materna, ma in famiglia sono tutti appassionati, compreso il padre. È un ottimo esecutore, oltre che un discreto compositore. Scrive di lui Cesare Balbo: “Studiò la musica su varii strumenti e principalmente sul cembalo. Fece progressi grandi nell’ esecuzione e nell’accompagnamento, e tali poi nella composizione che non solo la musica sua corse il paese e l’Italia, ma egli ebbe il piacere navigando molti anni appresso tra i mari di Grecia d’udir risonare le sue melodie in quei climi così propizi”. Magari Balbo enfatizza un po’, ma pare davvero che il Vidua cembalista riscuotesse un gran successo nei palazzi e alle corti frequentati durante i suoi viaggi. Senza dubbio usava anche la musica come passepartout per entrare in confidenza con gli interlocutori che lo interessavano.

E sempre a proposito di amori, poco o nulla si sa di una sua vita sentimentale “attiva”. Il giovanile accenno ad una fanciulla morta prematuramente (che si chiamava Teresa, come la Teresa Fattorini di A Silvia) è molto generico, e più che da un moto di commozione sincera sembra dettato dalla moda romantico-sepolcrale dell’epoca: “Io mirava quei flutti: e come l’onda, mio dicevo tra me stesso, che vedo trascorrere e confondersi, ratto così passò la gentile donzella, e già sta per confondersi, o si confonde il suo nome nella notte del tempo, e le sue belle forme tra le altre ceneri del sepolcro […]” . Più tardi ironizza sul fatto che gli sia stato attribuito un innamoramento per una “ninfa sestrina”, chiarendo che: “Nessuna donna possiederà mai una parte del mio cuore. Conviene che questo sesso sia al servizio del nostro divertimento e delle nostre necessità, non che sconvolga l’anima”. Il che lo escluderebbe da ogni sospetto di romanticismo, e parrebbe condannarlo all’aridità sentimentale. Anche se poi, quando arriva il tempo dei bilanci, sembra provare rimpianto quel flirt appena accennato: “[…] ricorderò con dolore di aver seguito i tuoi suggerimenti, e di non aver tolto quella ninfa sestrina di cui nel 1813 ti feci già una sì vantaggiosa descrizione”.

E sempre a proposito di amori, poco o nulla si sa di una sua vita sentimentale “attiva”. Il giovanile accenno ad una fanciulla morta prematuramente (che si chiamava Teresa, come la Teresa Fattorini di A Silvia) è molto generico, e più che da un moto di commozione sincera sembra dettato dalla moda romantico-sepolcrale dell’epoca: “Io mirava quei flutti: e come l’onda, mio dicevo tra me stesso, che vedo trascorrere e confondersi, ratto così passò la gentile donzella, e già sta per confondersi, o si confonde il suo nome nella notte del tempo, e le sue belle forme tra le altre ceneri del sepolcro […]” . Più tardi ironizza sul fatto che gli sia stato attribuito un innamoramento per una “ninfa sestrina”, chiarendo che: “Nessuna donna possiederà mai una parte del mio cuore. Conviene che questo sesso sia al servizio del nostro divertimento e delle nostre necessità, non che sconvolga l’anima”. Il che lo escluderebbe da ogni sospetto di romanticismo, e parrebbe condannarlo all’aridità sentimentale. Anche se poi, quando arriva il tempo dei bilanci, sembra provare rimpianto quel flirt appena accennato: “[…] ricorderò con dolore di aver seguito i tuoi suggerimenti, e di non aver tolto quella ninfa sestrina di cui nel 1813 ti feci già una sì vantaggiosa descrizione”.

In verità, l’ostinata resistenza che Vidua oppone al destino matrimoniale impostogli dal padre e dagli obblighi del suo status viene sempre da lui stesso intesa come una scelta non definitiva. “La sola ragione che mi indurrebbe ad abbandonare la libertà, che tanto apprezzo, sarebbe consolare mio padre che moltissimo rispetto, e che amo. Vedo dunque che alla fine per compiacerlo, finirò per rinunziare al genere di vita indipendente che finora ho goduto.” La sua opposizione non è ideologica, ma strategica. Ha pianificato la propria esistenza in funzione di un’opera che ne eterni la memoria, e questa opera suppone una conoscenza che può essere acquisita solo attraverso i viaggi. La passione per i viaggi, che in un’ottica del genere diventa strumentale, è tale che tutto di fronte ad essa passa in second’ordine. È l’unica cosa per la quale valga la pena ribellarsi e difendere le proprie scelte, e va vissuta sin a quando si regge. “Io voglio preparare alla mia età matura meno regrets che possa. Ne avrei certo se mi maritassi senza compiere il corso dei miei viaggi.” Una volta appagata – e l’appagamento può venire solo dall’aver completato il giro del mondo e dall’aver conosciuto tutte le civiltà possibili – al resto ci si può adattare di buon grado.

Può anzi essere la condizione indispensabile per tirare le somme e dedicarsi finalmente alla scrittura: “Ma per tutto questo ci vorrebbe tempo, tranquillità, ritiro e compagnia, e in questo inclino al parer tuo, compagnia di una donna, che assorbendo a sé l’affetto, non lo lasciasse più divagare. Hai ragione, è tempo di stabilirsi.”

Non fosse per la smania di muoversi, Vidua potrebbe dunque essere il perfetto protagonista dei salotti romantici torinesi, e permettersi anche il brivido della cospirazione. Tutto questo però non lo soddisfa: “Molte cose ci sono in questo particolare degne di attenzione, che non si possono o malagevolmente apprender dai libri; onde è necessario vederle ove sono, osservare come vengono poste in uso e qual effetto ne procede, per questo motivo i viaggi potranno servire di strumento efficacissimo, onde ampliare le idee e moltiplicare le cognizioni”.

I primi viaggi

Vallo però a spiegare al padre, che lo vorrebbe sposato e avviato ad una carriera amministrativa o politica di alto livello e che tiene ben stretti i cordoni della borsa. Di fatto Carlo riesce a sganciarsi e ad allontanarsi più spesso da casa solo dopo i venticinque anni, quando comincia a godere di una rendita propria. “Io era dunque così sovranamente stufo di non far niente, di non avere nessuno scopo nella mia vita, così annoiato, senza alcuna speranza nemmeno di poter viaggiare stanti le difficoltà di mio padre, che mi saltò l’idea di partire da Torino, andare in qualche città lontana […].” Lo fa viaggiando nel 1810 per la prima volta fuori d’Italia, in terra francese, compiendo una sorta di pellegrinaggio nei luoghi petrarcheschi. Si porta dietro tutti i suoi pregiudizi nei confronti della patria del giacobinismo (“Più vedo questa Francia e più mi insuperbisco di essere nato italiano.”), pregiudizi che conserverà per tutta la vita, ma matura per Petrarca una vera adorazione. E soprattutto ha la conferma che il suo futuro non può essere che nel viaggio: “Trovo che l’agitazione dei viaggi, il moto, il cambiamento di oggetti, la varietà dei naturali e dei costumi delle persone che vi si incontrano, innalzano l’animo, fanno nascere delle riflessioni, vi tolgono molti pregiudizi e maniere di pensare, vi danno dell’esperienza di mondo, vi accostumano a parlar bene”. E infatti al rientro intraprende subito un lungo giro per l’Italia centrale. Percorre a cavallo tutta la Toscana e buona parte dell’Umbria, riempiendosi gli occhi di arte e di natura e il cuore di emozioni: ad esempio davanti alle selve di abeti di Vallombrosa, che “fanno parer vere le selve incantate dell’Ariosto”. Naturalmente tutto questo, anziché appagarlo, gli alimenta una irrequietudine e una voglia di fuga sempre maggiori.

È costretto però ancora per qualche tempo a mordere il freno, anche se ormai il bisogno di muoversi è diventato quasi un’ossessione: “Se non esco da quel circolo di Casale, Conzano e Torino languirò eternamente senza far nulla di buono”. Il primo vero strappo con la famiglia avviene nel 1813: dopo un lungo soggiorno in Liguria (dove conosce la “ninfa sestrina”, e tra una camminata e una cavalcata lavora a una storia di Firenze – poi perduta), alla fine dell’anno torna in Francia, passando per Ginevra e raggiungendo questa volta Parigi, in tempo per assistere alla caduta di Napoleone e all’occupazione della città da parte degli Alleati. La cosa non lo emoziona più di tanto, non ne parla quasi. Si potrebbe manzonianamente dire che “di mille voci al sonito / mista la sua non ha”. Si limita a commentare: “Quantunque questi avvenimenti siano degni di memoria, nondimeno se fossi io un Tacito preferirei a tutti gli argomenti e le scene che presentano quei giorni quello della condotta e dei sentimenti della nazione vinta; io non ne fui mai gran cosa ammiratore. Chi non è stato in Francia non può ben apprezzare, e poi chi non li ha veduti in questa occasione non può non conoscere in tutta la sua estensione quel misto di leggerezza e di eccesso, di sedizioso e di pieghevole, che non ne fa un popolo unico”. Col che, i francesi sono sistemati.

Questa volta ha deciso l’itinerario autonomamente, all’insaputa della famiglia (anche se di fronte al fatto compiuto il padre provvederà a finanziargli parte delle spese). E ne approfitta. Infatti non rientra, ma durante l’estate del 1814 si sposta in Inghilterra e in Irlanda, e passa poi in Scozia. Oltremanica constata i primi effetti della rivoluzione industriale sul paesaggio, sulle tradizioni, sui costumi e sui caratteri, e ne è disgustato. “Quel che non si sente più è la voce del Bardo. Né più si incontra la dolce ospitalità né la valorosa ferocia. Grazie a quelle malnate novità si sono aperte per ogni dove delle nuove strade, si sono costruiti dei ponti, si tagliarono i boschi. Invece dei famosi guerrieri si ritrovano dei grossi mercanti accorti nel loro interesse […].” In un viaggio successivo sarà invece positivamente colpito dalle istituzioni anglosassoni, soprattutto dopo aver assistito alla sobrietà di una seduta parlamentare. Per ora rientra infine attraverso Belgio e Olanda, ripassando nuovamente per Parigi e rinnovando il suo giudizio negativo.

Nel frattempo è assai cresciuto, e non solo intellettualmente. La descrizione fattane da un corregionale che lo ha incontrato a Parigi nel 1814 ci offre un sembiante ben diverso da quello rimandato dai suoi unici due ritratti esistenti. “[…] grandissimo di statura, ma cotanto magro che di più nol potea essere. La di lui fisionomia era veramente brutta, la pelle giallognola, la bocca squarciata, mostrando denti e gengive in pessimo stato, dimesso assai nel vestire, gonzo nel camminare e vi si aggiungeva la vista breve […]. Ma allorché parlava, era tanta la sua istruzione, tale la sua eloquenza, che tutto facea dimenticare l’orrido della sua presenza […]. Era erudito nelle lingue italiana, latina francese e inglese, e tutte le parlava con facilità e bella pronuncia. Era avido di apprendere le costumanze delle genti ove egli recavasi […].Era tutto originalità del modo suo di vedere e di giudicare […]. Al clavicembalo […] suonava con grande maestria e profonda espressione. Avea una voce perfida, ma la sapea modulare a cagionar diletto.”

Evidentemente i viaggi, soprattutto se affrontati come in questo caso con scarsità di mezzi, lasciano il segno. Sembra davvero il brutto anatroccolo: e il prosieguo del racconto, dove si parla di un suo brutale arresto a Le Havre per sospetto di spionaggio o di contrabbando, e di come il conte abbia atteso di essere portato davanti a un tribunale per palesare la sua identità e impartire una lezione di civismo alle autorità francesi, completa il quadro.

Romantico controvoglia

La vera vita di Carlo Vidua, quella che a me interessa, comincia dunque proprio mentre si chiude in Europa la parentesi napoleonica. Non è solo una coincidenza. A chi come lui è assetato di gloria la cappa grigia della restaurazione chiude nel vecchio continente ogni orizzonte. Scrive a Cesare Balbo: “Credi tu che gl’istorici dei nostri tempi tra la folla dei nomi da tramandare ai posteri sceglieranno il mio? Mai no: fuori che una qualche circostanza rarissima attacchi il mio nome a qualche grandissimo avvenimento”. Cosa che oggettivamente non solo a Conzano, ma in tutto il Piemonte, per uno che oltretutto rifiuta di entrare nella guardia imperiale, è difficile attendersi. Per qualche tempo, tra il luglio 1815 e la primavera del 1818, torna dunque a muoversi tra Casale e Torino, mettendo mano anche alle osservazioni maturate nel primo viaggio; ma ha ormai chiaro ciò che vuole e già progetta mete lontane (nel mirino ci sono gli Stati Uniti, il Canada e l’America Latina). Coltiva pertanto le amicizie e le conoscenze che possono procurargli agganci e agevolare i suoi futuri spostamenti, si dedica alle studio delle lingue e delle storie, e comincia a maturare il disegno di una grande opera comparativa tra i vari sistemi politici di tutto il mondo, da fondarsi sull’esperienza diretta.

Con tutto questo non rimane estraneo al dibattito culturale acceso in Italia dal clima della Restaurazione, quello che contrappone i “classicisti” ai “romantici”. Vi partecipa anzi tempestivamente, stendendo nel 1816 (o forse già nel 1813) un discorso Dello stato delle cognizioni in Italia che anticipa non solo nei tempi, ma nei modi e nelle conclusioni, il leopardiano discorso Sullo stato presente dei costumi degli italiani, pubblicato otto anni dopo (nel 1824). Lo fa però a modo suo: sia perché sposta il discorso dal piano artistico-letterario e da quello politico all’analisi storico- antropologica, sia perché alla fine non pubblica il trattatello (che verrà dato alle stampe ad opera di Cesare Balbo solo dopo la sua morte, nel 1834).

Nel suo scritto Vidua imputa il ritardo accumulato dalla cultura italiana principalmente a tre fattori. Intanto la tendenza dei nostri intellettuali a oscillare tra l’imitazione pedissequa e idolatra dei classici, che si risolve in pura erudizione, e quella altrettanto acritica degli stranieri. Poi l’ignoranza diffusa tra le classi basse. A questo proposito più tardi scriverà: “Dobbiam confessare per nostra vergogna che in molte parti d’Europa e specialmente in Piemonte v’è molta minor proporzione di persone del popolo che sappian leggere che nelle Filippine e tra’ Cristiani delle Molucche”. Su questa ignoranza hanno fatto sempre leva le classi dominanti (nelle quali Vidua però non fa rientrare la Chiesa: le riconosce anzi una funzione civilizzatrice), usandola strumentalmente per il loro dominio, mentre “ormai la propagazione della lingua, la celebrità della letteratura, ed il vanto delle cognizioni sono divenute una maniera di acquistar reputazione, un titolo di gloria nazionale, uno strumento di potere”. Strumento da utilizzarsi nei confronti del popolo “ad addolcirne i costumi, ad affezionarlo alla patria e ad istruirlo nei rudimenti della religione, della lingua e dell’ agricoltura”.

Per intanto il primo dei problemi da affrontare è, secondo Vidua, l’assenza di una lingua comune, conseguenza di un desolante provincialismo: “Siamo più stranieri a noi stessi che agli altri: è cosa deplorevole che più differenza e opposizione di idee e di costumi vi sia tra l’una e l’altra delle nostre province e un’altra nazione europea o anche asiatica”. Questo nasce, oltre che dalle contingenze storiche (le diverse dominazioni che si sono susseguite sulla penisola), dal fatto che da noi la classe colta ha continuato testardamente e arrogantemente ad esprimersi in latino, salvo poi nel corso del Settecento volgersi al francese, allargando così sempre più la forbice culturale nei confronti degli altri ceti e non favorendo l’evoluzione dei diversi volgari verso un idioma comune. In realtà, gli esempi per la costruzione di una lingua condivisa esistono, arrivano da tutta la letteratura rinascimentale pre-barocca e possono costituire la base per mettere fine alle sterili dispute in difesa degli usi lessicali localistici. E una volta individuata la direzione, la lingua per Vidua deve essere difesa da un lato contro la “corruzione dei dialetti”, dall’altro dall’“infranciosamento”, dall’adozione di termini e costrutti stranieri che sono le crepe attraverso le quali si insinuano anche le perniciose idee d’oltralpe.

Per intanto il primo dei problemi da affrontare è, secondo Vidua, l’assenza di una lingua comune, conseguenza di un desolante provincialismo: “Siamo più stranieri a noi stessi che agli altri: è cosa deplorevole che più differenza e opposizione di idee e di costumi vi sia tra l’una e l’altra delle nostre province e un’altra nazione europea o anche asiatica”. Questo nasce, oltre che dalle contingenze storiche (le diverse dominazioni che si sono susseguite sulla penisola), dal fatto che da noi la classe colta ha continuato testardamente e arrogantemente ad esprimersi in latino, salvo poi nel corso del Settecento volgersi al francese, allargando così sempre più la forbice culturale nei confronti degli altri ceti e non favorendo l’evoluzione dei diversi volgari verso un idioma comune. In realtà, gli esempi per la costruzione di una lingua condivisa esistono, arrivano da tutta la letteratura rinascimentale pre-barocca e possono costituire la base per mettere fine alle sterili dispute in difesa degli usi lessicali localistici. E una volta individuata la direzione, la lingua per Vidua deve essere difesa da un lato contro la “corruzione dei dialetti”, dall’altro dall’“infranciosamento”, dall’adozione di termini e costrutti stranieri che sono le crepe attraverso le quali si insinuano anche le perniciose idee d’oltralpe.

Ciò non implica assolutamente un atteggiamento di chiusura nei confronti delle culture straniere. Il ritardo nei loro confronti è evidente, e Vidua indica naturalmente come rimedio più efficace per ridurlo quello dei viaggi (citando tra l’altro come esempi proprio i fratelli Humboldt, un linguista e uno scienziato-viaggiatore): “Di due fratelli illustri in Prussica, un passava come ambasciatore dall’una ad altra corte d’Europa, mentre l’altro passava come dotto dall’una all’altra Cordigliera del Perù”.

Quanto alla mancata pubblicazione del suo piccolo trattato, Carlo la spiega poi in una lettera lamentando incertezze sullo stile e accampando la necessità di lasciar decantare lo scritto per qualche mese: ma la ragione vera è che ha altro per la testa. Ha superato i trent’anni, è uno spilungone alto più di un metro e novanta e in buona salute, possiede tutti i numeri e la preparazione di base per svolgere un lavoro scientifico serio, compresa la conoscenza di diverse lingue, antiche e moderne, sa conversare piacevolmente, perché sa porre le domande e soprattutto sa ascoltare le risposte, gode finalmente anche di una discreta indipendenza economica per aver ereditato dai nonni materni: non può perdere altro tempo rispetto ai suoi progetti. E, non ultimo, vuole sottrarsi il più possibile al controllo del padre.

Dalla Lapponia all’Equatore

Per questo continua a scalpitare, e alla fine di aprile del 1818 s’incammina nuovamente per Parigi e Londra, questa volta in compagnia dell’amico Alessandro Doria e di un domestico, Leonardo. È riuscito “dopo qualche difficoltà” a strappare l’assenso del padre – o almeno così lui dice in una lettera alla matrigna, alla quale chiede ora sostegno, e non solo morale: “Il desiderio mio di istruirmi, di non perdere l’occasione di essere con un amico, i grandi vantaggi e per conto della sicurezza e anche pel caso di malattia che derivano dall’essere in buona compagnia, la considerazione che se ritardo ancora a viaggiare, aspetterei poi troppo tardi a maritarmi […] mi spinsero a partir subito ed a fare quanto era in me per non lasciar sfuggire questa opportunità. […]. Ma i viaggi lontani a farli con comodo e senza rischiar la salute esigono assai maggior spesa, a cui lo stato presente dei miei interessi non potrebbero forse bastare, laonde […] la prego volermi aiutare in questa circostanza … Se n’avrò i mezzi, l’idea mia sarebbe di fare tutto in una volta il giro di que’ paesi, che meritano esser veduti, onde poi tornare a casa tranquillo e stabilirmi”.

Dall’Inghilterra, dove si riconcilia se non col paesaggio almeno con la cultura giuridica e politica anglosassone, passa all’inizio dell’estate in Danimarca, e poi in Svezia. Assiste ad alcune udienze concesse dal sovrano ai rappresentanti dei diversi ceti popolari, e le trova decisamente istruttive. Risale quindi la penisola scandinava spingendosi sino alla Lapponia, dove soggiorna per un mese. Ha probabilmente in mente l’esperienza di Giuseppe Acerbi (all’epoca direttore de la Biblioteca Italiana, la rivista dei “classicisti”), che in Lapponia era stato negli anni 1798/99, e aveva poi raccontato i suoi viaggi in due fortunati volumi: ma non è escluso abbia notizia anche del Viaggio settentrionale di Francesco Negri, pubblicato più di un secolo prima. Raccoglie numerose notizie sulla demografia e sui costumi dei Sami, che affida al suo taccuino, e trova e annota le tracce dei viaggiatori che lo hanno preceduto.

Ridiscende quindi attraverso la Finlandia sino a Pietroburgo (1 ottobre), dove è ricevuto persino dallo zar Alessandro I, e a Mosca, dove dimora per altri due mesi. Sin qui ha in pratica seguito l’itinerario del suo quasi concittadino Vittorio Alfieri, che all’epoca, assieme al Foscolo, è un po’ il modello di tutti i giovani italiani, e in specie dei piemontesi. La Russia, al contrario della Svezia, non gli piace granché: ma vi dimora comunque undici mesi e fa incetta di documenti e di incontri. E non ha nei confronti del dispotismo russo la stessa reazione sprezzante che era stata dell’Alfieri (che non aveva neppure voluto essere presentato a Caterina II).

A questo punto, mentre Doria rientra in Italia, Vidua prosegue per Novgorod e quindi verso il Caucaso. Il viaggio occupa la primavera e l’estate del 1819, e durante questi mesi il conte entra a contatto con Cosacchi, Circassi e Tartari, e partecipa anche alle loro attività di caccia. Per un certo periodo si ferma poi presso i Calmucchi, dei quali apprezza soprattutto i riti religiosi, le danze e la musica. Infine passa in Crimea.

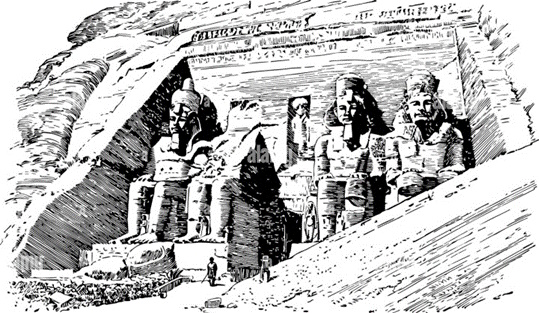

Da Odessa attraversa dunque il Mar Nero e il primo di settembre è a Costantinopoli. Trova i turchi sgarbati ed insolenti, sospettosi e ostili nei confronti degli stranieri, per cui è necessario viaggiare sempre accompagnati da un giannizzero. In realtà ciò che maggiormente lo disturba è la difficoltà nel reperire quei piccoli tesori archeologici dei quali altrove fa man bassa. Lascia dunque la capitale ottomana e visita Smirne e le isole greche, e alla fine del 1819 approda in Egitto. Qui si fermerà per un anno, spingendosi nel corso di varie spedizioni lungo il Nilo sino alla seconda cateratta, nella Bassa Nubia.

Il trasferimento da Alessandria al Cairo è compiuto con una piccola carovana che consente di farci un’idea di come viaggia Vidua: è accompagnato da due arabi che conducono un cammello, un cavallo e due asini con i bagagli, mentre lui e il suo domestico Lorenzo viaggiano a loro volta a cavallo. Il bagaglio comprende una tenda, due letti, le vesti, la biancheria e le scarpe, i fucili e le pistole, più una batteria da cucina, i viveri e le bevande. Non è l’immagine classica (e romantica) dell’esploratore o del giramondo alla quale noi oggi siamo abituati, ma occorre considerare come all’epoca, e specialmente in quelle terre, non fosse facile trovare sistemazioni notturne e posti di ristoro. Non mancavano certamente gli avventurieri capaci di affrontare i deserti o le foreste africane armati solo del loro coraggio (vedi René Caille o, più tardi, Richard Burton), ma Vidua non è né un esploratore né un avventuriero, è un giovanotto di famiglia patrizia che ha scelto di compiere il suo Gran Tour, il suo viaggio iniziatico, fuori dell’Europa. L’equipaggiamento di cui sopra è comunque praticamente lo stesso col quale si muoveva nei medesimi luoghi, esattamente due secoli prima, un altro viaggiatore italiano, Pietro della Valle.

Il trasferimento da Alessandria al Cairo è compiuto con una piccola carovana che consente di farci un’idea di come viaggia Vidua: è accompagnato da due arabi che conducono un cammello, un cavallo e due asini con i bagagli, mentre lui e il suo domestico Lorenzo viaggiano a loro volta a cavallo. Il bagaglio comprende una tenda, due letti, le vesti, la biancheria e le scarpe, i fucili e le pistole, più una batteria da cucina, i viveri e le bevande. Non è l’immagine classica (e romantica) dell’esploratore o del giramondo alla quale noi oggi siamo abituati, ma occorre considerare come all’epoca, e specialmente in quelle terre, non fosse facile trovare sistemazioni notturne e posti di ristoro. Non mancavano certamente gli avventurieri capaci di affrontare i deserti o le foreste africane armati solo del loro coraggio (vedi René Caille o, più tardi, Richard Burton), ma Vidua non è né un esploratore né un avventuriero, è un giovanotto di famiglia patrizia che ha scelto di compiere il suo Gran Tour, il suo viaggio iniziatico, fuori dell’Europa. L’equipaggiamento di cui sopra è comunque praticamente lo stesso col quale si muoveva nei medesimi luoghi, esattamente due secoli prima, un altro viaggiatore italiano, Pietro della Valle.

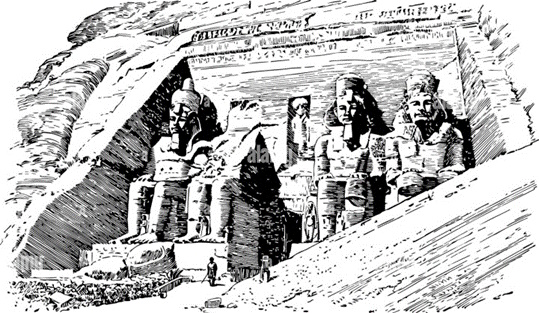

In Egitto dà la concreta dimostrazione di non essere un viaggiatore per diporto, ma uno studioso dotato di notevole intuito e di metodo nella ricerca. Lo testimonia l’egittologo Frédéric Caillaud, che condivide con lui un breve periodo di ricerca: “Durante il mio soggiorno al Cairo ho conosciuto un viaggiatore assai interessante, il conte Vidua di Torino, che era arrivato in Egitto dalla Lapponia: aveva già visitato i monumenti della Bassa Nubia, disegnato le piante di quei monumenti con la cura più scrupolosa, e usato la stessa esattezza nel copiare le iscrizioni […]. Eravamo insieme sulla via per Suez quando ho scoperto gli alberi pietrificati […]. Ho ascoltato i suoi racconti con viva curiosità, ed egli volle ascoltare con lo stesso interesse la narrazione dei miei viaggi”. Vidua visita appunto tutti maggiori siti storici, corredando i suoi appunti con disegni, e trascrive una serie di iscrizioni trovate all’interno del tempio di Abu Simbel (che pubblicherà dopo il ritorno, unica opera sua edita in vita). Il colpo da maestro è però l’acquisto a nome del governo sabaudo della collezione di antichità egizie raccolte da Bernardino Drovetti, un ex ufficiale napoleonico con l’animo dell’avventuriero e del saccheggiatore, che ha ammassato una quantità di reperti unica al mondo. Questo acquisto porrà le basi per la nascita del museo egizio di Torino, mentre la raccolta di iscrizioni lo farà conoscere a tutti gli studiosi della nascente egittologia, compreso Champoillon, che cercherà di associarlo alle sue ricerche.

Carlo Vidua non è però uomo da concentrarsi su un solo paese e votarsi a un unico campo di studi. Vuole lasciare la sua impronta un po’ in tutti. Intanto comincia col lasciarla concretamente. In Egitto, ad esempio, incide il proprio nome su tutti i monumenti visitati, tanto da guadagnarsi lo stigma negativo di Flaubert: “Leggiamo nei templi i nomi dei viaggiatori: mi sembra una vana piccineria. Ce ne sono che hanno richiesto tre giorni per essere incisi. Qualcuno si ritrova dappertutto, con una costanza di imbecillità sublime. C’è uno di nome Vidua, che non ci lascia mai […]”. In effetti, la cosa può riuscire fastidiosa: ma è chiaro che nel caso del nostro non è una imbecillità da turista, bensì quasi un marcare il territorio, e inviare un messaggio agli amici e ai posteri. Che a volte lo recepiscono: è già capitato a lui in Lapponia, e quando qualche anno dopo Santorre di Santarosa troverà su una colonna di un tempio di Atene il nome di Vidua, suo amico, inciderà accanto ad esso il proprio.

Carlo Vidua non è però uomo da concentrarsi su un solo paese e votarsi a un unico campo di studi. Vuole lasciare la sua impronta un po’ in tutti. Intanto comincia col lasciarla concretamente. In Egitto, ad esempio, incide il proprio nome su tutti i monumenti visitati, tanto da guadagnarsi lo stigma negativo di Flaubert: “Leggiamo nei templi i nomi dei viaggiatori: mi sembra una vana piccineria. Ce ne sono che hanno richiesto tre giorni per essere incisi. Qualcuno si ritrova dappertutto, con una costanza di imbecillità sublime. C’è uno di nome Vidua, che non ci lascia mai […]”. In effetti, la cosa può riuscire fastidiosa: ma è chiaro che nel caso del nostro non è una imbecillità da turista, bensì quasi un marcare il territorio, e inviare un messaggio agli amici e ai posteri. Che a volte lo recepiscono: è già capitato a lui in Lapponia, e quando qualche anno dopo Santorre di Santarosa troverà su una colonna di un tempio di Atene il nome di Vidua, suo amico, inciderà accanto ad esso il proprio.

È comunque evidente che il viaggio non è più per lui solo lo “stromento efficacissimo onde ampliare le idee e moltiplicare le cognizioni”: quando fa incidere su uno dei colossi di Abu Simbel “Carlo Vidua Italiano qui venne dalla Lapponia” posa un mattone per un suo futuro monumento. E lo stesso fa quando racconta in termini “eroici” agli amici le proprie esperienze: “Ho sofferto il soffribile, otto giorni con acqua putrida nel mese di luglio sotto questo sole, tre giorni non avendo altro cibo, né bevanda che quattro meloni, trottar sui dromedari: infine ho voluto provare che cosa era un viaggio al deserto, e ne posso dire qualche cosa”.

Nella culla della civiltà europea

Ad agosto del 1820 Vidua lascia l’Egitto e risale verso la Terrasanta. Qui compie il rituale pellegrinaggio a Nazareth, a Betlemme e al Santo Sepolcro di Gerusalemme: poi trascorre l’autunno visitando Tiro, Sidone, Damasco, Tripoli e Beirut, e spingendosi sino a Palmira. Nel dicembre finalmente decide di rientrare in Europa, facendo scalo prima a Cipro e poi a Rodi. Il maltempo che osteggia la navigazione lo costringe a sbarcare nell’isola di Cos, e qui la sua imperturbabilità di fronte al genere femminile viene scossa: “Le donne sono molto belle, molto vivaci, molto disinibite, e lungi dal coprirsi il volto come in tutto il resto della Turchia, esse amano guardare e farsi guardare […]. Le ragazze si affrettano ad andare alla passeggiata o a danzare per le vie, dove piazzate davanti alle porte delle loro case stuzzicano gli uomini con proposte piccanti, e si divertono a ridere, a motteggiare, a sostenere conversazioni sfrontate”. Sembra di leggere pari pari l’elogio delle donne di Cos tessuto due secoli prima da Della Valle. Quindi, delle due l’una: o Vidua ha letto i Viaggi di Della Valle, o le donne di Cos sono davvero sempre state così, belle e impudenti.

Durante la successiva navigazione nell’Egeo deve addirittura sostituirsi al comandante della nave su cui viaggia, visto che “[…] il capitano, il pilota e tutti i marinai erano nelle tenebre”. Approda ad Atene nell’aprile del 1821 e vi si ferma per sei settimane. La città è in rivolta contro il dominio ottomano, ma il conte non sembra affatto essere emotivamente partecipe della vicenda. L’unico suo coinvolgimento arriva da una palla di cannone che gli entra in camera durante il bombardamento turco: “Una palla di cannone venne a trovarmi in camera, mentre ero ancora a letto, senza far altro che guastare un poco il muro […]. Quanto alle palle di fucile, ne vennero molte in casa mia, senza far danno né a me, né ad altri. Se i turchi avessero saputo […]”. Per il resto, passeggia tranquillamente per la città mentre piovono le bombe. Sembra il tipico understatement inglese, un po’ cinico e decisamente antiromantico, ma in realtà è lo stesso atteggiamento col quale Leopardi (ancora lui) prendeva le distanze dai patrioti “progressisti” del circolo Viesseux. È uno sguardo disincantato sulle cose e sulla storia, che non significa rassegnazione, ma ricerca di senso, per sé e per il mondo, in ideali filosofici ed estetici più alti delle infatuazioni patriottiche o delle lotte per le cause perse. Insomma, per dirla in altre parole, Vidua è senz’altro in cerca di gloria e di fama personale, ma vuole guadagnarsi l’una e l’altra con qualcosa che vada oltre il bel gesto o l’atto di insensato coraggio. A combattere con i Greci è invece il suo domestico Leonardo, che rompe gli indugi, lascia il padrone dopo avergli sequestrate tutte le armi e passa nelle fila dei rivoltosi, facendo una carriera militare rapidissima. “A quest’ora sarà diventato generale”, commenta sarcasticamente Carlo quando ne dà notizia al padre. E licenzia il domestico.

Intanto, le vicende rivoluzionarie che potrebbero magari direttamente coinvolgerlo (i moti piemontesi del 1821), e che vedono protagonisti i suoi amici Balbo e Santorre di Santarosa, si stanno consumando in sua assenza. Ma anche su quelle, a posteriori, il suo giudizio non si spingerà oltre la personale simpatia per gli sfortunati (e ingenui) patrioti.

Intanto, le vicende rivoluzionarie che potrebbero magari direttamente coinvolgerlo (i moti piemontesi del 1821), e che vedono protagonisti i suoi amici Balbo e Santorre di Santarosa, si stanno consumando in sua assenza. Ma anche su quelle, a posteriori, il suo giudizio non si spingerà oltre la personale simpatia per gli sfortunati (e ingenui) patrioti.

A risparmiare a Carlo la necessità di schierarsi interviene comunque il caso. Ripartito da Atene dopo aver assistito alla sua capitolazione, si trova nuovamente bloccato per due mesi a Smirne, dove nel giugno del 1821 assiste inorridito alle stragi compiute dalle milizie ottomane. Anche il resto del viaggio è travagliato, o quanto meno interminabile, tanto da fargli scrivere: “Pareva che fossimo incaricati di disegnare le coste, o di dar l’ispezione ai porti”. Arriva infatti in vista di Marsiglia solo alla fine di settembre del 1821. Qui però deve scontare un lunghissimo periodo di quarantena (due mesi senza poter sbarcare dalla nave e altri due confinato in un lazzaretto della città), perché proveniente da località nelle quali imperversa la peste. La descrizione che fa di questo soggiorno conferma i lati migliori del suo carattere: “Io del resto mi trovo qui molto bene. Ho una buona camera con due gabinetti. In uno dormo io, e nell’altro un Francese molto civile e cortese […]. Egli suona bene del flauto. Mi sono fatto affittare un buon cembalo per opera del console che mi mandò anche della musica. Così facciamo de’ concerti, io compongo delle piccole arie per flauto, egli le eseguisce. Inoltre possiamo aver comunicazione colle nostre signore – Esse vengono la sera in camera mia, e come ce ne sono tre giovani che cantano, io le accompagno, gli altri quarantenari vengono ad ascoltarci, e così passiamo una delle più dolci quarantene che si sieno mai fatte”.

Le “nostre signore” di cui parla sono le componenti di una bizzarra famiglia di otto donne, che così ha prima descritto: “Una bisava decrepita – due sue figlie vecchie, di cui una ha tre figlie, una delle quali maritata ha una serva indocile, e una bambina che completa la quarta generazione, e ch’è la sola persona tranquilla di tutta la famiglia. S’immagini tutta questa gente col loro cane rinchiusi con me ed un altro passeggiero (negoziante Francese assai buona persona) in una piccola camera, gridando, piangendo, disputando fra loro, con noi, col capitano; la bambina che stride, la decrepita che tosse, il cane che abbaia, non è un vivere, ma è continuo morire. La notte, per caldo che faccia, vogliono restar stivati nella camera colle finestre chiuse, e cento altre indiscrezioni colle quali corrispondono alle cortesie ed attenzioni, che abbiamo usato verso loro”. Il quadretto è fantastico, per l’essenziale efficacia della scrittura ma soprattutto perché dimostra che Vidua è un viaggiatore vero. Riesce prima ad adattarsi ad una simile infernale situazione, e a reinterpretarla poi simpaticamente come una “dolce quarantena”.

Le “nostre signore” di cui parla sono le componenti di una bizzarra famiglia di otto donne, che così ha prima descritto: “Una bisava decrepita – due sue figlie vecchie, di cui una ha tre figlie, una delle quali maritata ha una serva indocile, e una bambina che completa la quarta generazione, e ch’è la sola persona tranquilla di tutta la famiglia. S’immagini tutta questa gente col loro cane rinchiusi con me ed un altro passeggiero (negoziante Francese assai buona persona) in una piccola camera, gridando, piangendo, disputando fra loro, con noi, col capitano; la bambina che stride, la decrepita che tosse, il cane che abbaia, non è un vivere, ma è continuo morire. La notte, per caldo che faccia, vogliono restar stivati nella camera colle finestre chiuse, e cento altre indiscrezioni colle quali corrispondono alle cortesie ed attenzioni, che abbiamo usato verso loro”. Il quadretto è fantastico, per l’essenziale efficacia della scrittura ma soprattutto perché dimostra che Vidua è un viaggiatore vero. Riesce prima ad adattarsi ad una simile infernale situazione, e a reinterpretarla poi simpaticamente come una “dolce quarantena”.

Si capisce comunque molto bene da un’altra lettera dello stesso periodo perché questo indugio non gli pesi affatto. “Il mio viaggio è terminato. Non ho scordato che tu (n.b. il Marchese del Carretto) ne facilitasti il principio, Tutto sta nell’uscir una volta di prigione. Ora vado a costituirmi di nuovo. Veramente il solo stimolo che mi v’induca, e credo il solo piacere che avrò nel rivedere il paese natio sarà quello di rivedere mio padre, mia sorella, e qualche raro amico. come te, e come pochi altri. E che vi farò? Durante il mio viaggio ho trovato de’ peregrini pari miei, che anelavano al momento di finire le loro peregrinazioni. Altri che mi dicevano: oh, quando sarete ritornato in Piemonte sarete un oggetto di curiosità, Vi opprimeranno d’interrogazioni […] io rideva, e pensavo tra me stesso: eh quanto poco conoscete il Piemonte! È vero che altrove i viaggi danno buona riputazione, da noi piuttosto la tolgono. Buono per me, che non li ho intrapresi per vanità ma per mia istruzione, e particolarmente per mio diletto. Posso dire di aver vissuto in questi tre anni e mezzo, e se avrò lunga vita le memorie che ne serbo faranno il divertimento della mia vecchiaia”.

Finalmente agli inizi della primavera del 1822 rientra nel regno di Sardegna. Non è un ritorno trionfale, come Carlo aveva ben presagito. I moti ‘patriottici’ sono stati soffocati da un pezzo, alcuni amici sono in carcere, altri in esilio, e il clima, in generale e in casa Vidua in particolare, è decisamente pesante: lo constata appena mette piede in Piemonte, allorché gli viene imposto di tagliare immediatamente i baffi che aveva lasciato crescere alla turca e che portava da due anni (c’è un’ordinanza reale apposita). Non ha così modo di mostrarsi ai familiari nel suo nuovo look orientaleggiante, spettacolo per il quale si era munito di caffetani e turbanti. Ma, ciò che più importa, non è ancora rientrato che già il padre e tutto il parentado tornano all’attacco con le insistenze sul matrimonio.

Carlo riesce a prendere respiro per altri tre anni opponendo una resistenza passiva. Trova mille motivi per procrastinare: deve stendere le relazioni dei suoi viaggi (ma ha molti dubbi sull’interesse che possono destare nei piemontesi), redigere un libro sulle iscrizioni antiche che ha raccolto in Egitto e in Grecia (le Inscriptiones antiquae a comite Carolo Vidua in Turcico itinere collecte, unica opera sua edita in vita, Parigi 1826), ma soprattutto deve curare la fase decisiva dell’affare Drovetti, che si conclude solo nel 1823 con l’acquisizione della collezione da parte del governo sabaudo, e comporta ora la sistemazione museale dei materiali.

In America!

All’inizio del 1825 lo troviamo nuovamente in Francia: l’aria di casa si è fatta irrespirabile. A Parigi questa volta conosce Alexander von Humboldt. La mia prima curiosità nei confronti di Vidua è nata proprio da questo incontro, dalla menzione che Humboldt ne fa sia nelle sue lettere, lodando il libro sulle iscrizioni, sia nel Kosmos, dove parla di “un viaggiatore dalle molte peregrinazioni e libero ricercatore, il mio amico piemontese conte Vidua”. Il grande viaggiatore-scienziato tedesco è in quegli anni una vera star, ammirata in tutta Europa, ed è estremamente disponibile nei confronti dei giovani animati da curiosità scientifica e spirito d’avventura. Vidua possiede entrambe queste caratteristiche, e in più è fortissimamente determinato a metterle a frutto. E Humboldt gliele riconosce subito. Un loro contemporaneo (il conte Federico Sclopis) qualche anno dopo la morte del viaggiatore racconta: “Ho incontrato in questa biblioteca il signor Humboldt, col quale abbiamo parlato dei viaggi di Vidua, che egli ha personalmente conosciuto e che sembra tenere in grande considerazione. Egli ritiene che l’idea dominante in Vidua fosse quella della politica, e che guardasse soprattutto a quella in tutti i suoi viaggi […]. Il signor Humboldt non conosceva che le iscrizioni raccolte da Vidua nel suo viaggio mediorientale, le ritiene importanti e si è fatto l’idea che questo viaggiatore dovesse avere una grande conoscenza delle lingue antiche”.

È vero che Humboldt ha conosciuto praticamente mezzo mondo, e che tendenzialmente andava d’accordo con tutti, ma l’apprezzamento espresso nei confronti del casalese, anche molti anni dopo la scomparsa di quest’ultimo, è decisamente lusinghiero. Dimostra che i due si sono trovati e subito intesi. Vidua d’altra parte non è lì per caso: sta per mettere finalmente in atto il suo progetto americano. Ne espone al barone le motivazioni e le linee principali e riceve un profluvio di consigli sulle mete, sui tempi di percorrenza, sull’equipaggiamento; ma soprattutto ottiene una serie di lusinghiere commendatizie, che gli permetteranno di incontrare le figure più importanti della politica americana del tempo. Non poteva godere di un viatico migliore.

Molto diversa, com’era da attendersi, è la reazione paterna. Carlo ha meticolosamente programmato e preparato il viaggio in America, ma non ne ha mai discusso in famiglia. Tutto rischia quindi di saltare quando a Marsiglia, poche settimane prima della data fissata per la partenza, arriva un ordine restrittivo dello stato sabaudo nei suoi confronti, fatto emanare probabilmente proprio dal padre. Il giovane non si rassegna, e in una lettera al genitore fa chiaramente intendere che da un rimpatrio inglorioso non uscirebbe offuscata solo la sua immagine. A quanto pare tocca il tasto giusto, perché l’ordine è rapidamente revocato. Carlo si imbarca dunque per l’America alla fine di febbraio del 1824, salpando dal porto di Le Havre.

Molto diversa, com’era da attendersi, è la reazione paterna. Carlo ha meticolosamente programmato e preparato il viaggio in America, ma non ne ha mai discusso in famiglia. Tutto rischia quindi di saltare quando a Marsiglia, poche settimane prima della data fissata per la partenza, arriva un ordine restrittivo dello stato sabaudo nei suoi confronti, fatto emanare probabilmente proprio dal padre. Il giovane non si rassegna, e in una lettera al genitore fa chiaramente intendere che da un rimpatrio inglorioso non uscirebbe offuscata solo la sua immagine. A quanto pare tocca il tasto giusto, perché l’ordine è rapidamente revocato. Carlo si imbarca dunque per l’America alla fine di febbraio del 1824, salpando dal porto di Le Havre.

In questo periodo l’America non è ancora meta di migranti economici in fuga dal nostro paese, come lo sarà alla fine dell’Ottocento: è frequentata invece dal fior fiore della intellighenzia italiana. I giovani si recano oltreoceano per viaggi più o meno lunghi, come nei casi di Paolo Andreani e di Francesco Arese, o per trapiantarsi definitivamente, spesso in ruoli di prestigio, come il librettista Lorenzo da Ponte, gli storici e politici Filippo Mazzei e Carlo Bellini, il militare e trapper Francesco Vigo, o addirittura per portarne a compimento l’esplorazione, come Costantino Beltrami. In molti casi si tratta di fuorusciti politici, reduci dalla militanza napoleonica o dalle rivoluzioni costituzionaliste degli anni venti (Pietro Maroncelli è uno di questi). Sono attratti da un’istituzione repubblicana che sembra funzionare e si propone come alternativa ai dispotismi restaurati in Europa: ma anche dalla vastità di un mondo aperto sull’Ovest, nel quale è pensabile ogni esperimento sociale, ogni realizzazione economica, ogni fuga dall’avanzata del moderno o, in alternativa, da ogni ritorno dell’antico. Carlo Vidua in qualche modo riassume in sé tutte queste motivazioni.

La traversata oceanica è tutt’altro che tranquilla: la nave passa da un fortunale all’altro, impiegando quarantatre giorni per raggiungere il nuovo continente. Ma anche in questa occasione il conte non si smentisce: mentre fuori infuriano i marosi si distrae suonando la spinetta. Sembra un atteggiamento alla Chateaubriand (che durante la traversata si tuffava in mare dalla nave per fare un po’ di moto – salvo poi dover essere fortunosamente recuperato), un’esibizione per impressionare gli altri passeggeri e farsi precedere da un alone di imperturbabile eccentricità: ma direi che è in linea con la sua personalità, e se anche l’aneddoto, che dobbiamo al protagonista stesso, fosse inventato, sarebbe comunque verosimile.

Vidua approda a New York nei primi giorni di aprile. Di lì prosegue per Filadelfia, e visita in successione Boston, Washington e Monticello. Grazie alle lettere di presentazione di Humboldt e a quelle che si è procurato nelle varie ambasciate ha modo di incontrare durante questo tour tre ex-presidenti e il presidente in carica, prima separatamente e poi eccezionalmente tutti assieme. Certamente l’essere figlio di un ministro di uno stato europeo e l’essere munito di commendatizie autorevoli gli apre le porte: ma è poi lui, col suo genuino interesse e la sua intelligenza a guadagnarsi una sincera e spontanea ospitalità, perché gli americani ci tengono a che il loro sistema di governo sia correttamente conosciuto nel vecchio continente. Tutti coloro che lo incontrano ne sono conquistati.

Eppure Vidua è molto diverso dal barone tedesco che lo aveva preceduto vent’anni prima, e che a sua volta aveva suscitato entusiasmo negli stessi interlocutori. Non li lascia storditi e quasi in soggezione: è al contrario uno che fa domande, è curioso di quel mondo e apprezza l’immediatezza e la semplicità che caratterizza anche i rapporti con persone di altissimo rango. Per questo piace molto ad esempio al presidente Quincy Adams, che così annota nel suo diario: “Il conte è davvero curioso […] è un ottimo concertista al pianoforte, ci ha suonato due o tre arie […]” e ancora “[…] è una persona di grande intelligenza e conoscenza”. A sua volta a Vidua piace Adams, perché è un moderato e perché dotato di un forte senso etico: non a caso il presidente una volta tornato all’avvocatura assumerà, diversi anni più tardi, la difesa degli schiavi ammutinati dell’Amistad, e ne otterrà l’assoluzione. Tra i due si instaura una calda simpatia, tanto che Vidua viene trattenuto a colloquio e a pranzo dal presidente più volte in pochi giorni. “La prima visita fu un dialogo lungo e animato di un’ora. Lunghi discorsi tenemmo pure il giorno che mi invitò a pranzo, ed un’altra sera che passai seco, e se mi fossi fermato lungamente a Washington avrei potuto vederlo bene spesso, giacché mi fece padrone di andare a passare ogni sera con lui.”

La cosa si ripete a casa di Thomas Jefferson, dove si trovano in visita altri due ex-presidenti, Madison e Monroe, oltre allo stesso Quincy Adams. “I momenti che si passano con uomini di questa sorta sono preziosi, ma ordinariamente perduti, perché la presenza di altre persone e la circospezione impediscono di interrogare e di rispondere. Qui invece eravamo in villa, eravamo soli, io straniero, essi ritirati dagli affari, sicchè la conversazione non potè essere né più libera né più interessante. E siccome essi non si mostravano schivi di rispondere, io non mostrai paura di interrogare.” Credo di non sbagliare pensando che i quattro si fossero riuniti lì appositamente per conoscere lui, incuriositi dagli elogi che Adams junior ne aveva tessuto. E credo anche che posti di fronte a domande come: “Quanto tempo è credibile che la loro propria (repubblica) duri senza separarsi?” abbiano capito di avere davanti uno che vedeva lontano.

Un altro ex-presidente, John Adams (il padre di Quincy), incontrato qualche tempo dopo, ne riceve evidentemente un’immagine altrettanto positiva: “[Adams] le aveva parlato molto di me, dicendole che certo io avevo studiato bene la loro storia, e che di tanti viaggiatori che gli erano stati presentati nessuno gli aveva mai fatto interrogazioni di quella natura, che gli avevo fatto io”. E anche il sindaco di Boston scrive: “Analitico, curioso, intelligente, […] Vidua è intento in modo non comune nella ricerca della storia e dello stato attuale di questo paese”.

Questa la favorevolissima impressione che Vidua desta (e che ricambia, parlando dei singoli personaggi). Ma che impressione matura riguardo le istituzioni e le prospettive della giovane repubblica? Quando da Boston e da Washington si sposta a New York incontra un altro tipo di americani. “New York – scrive – non mi piace quanto Boston. È vero che or molta gente è in villa, e poi queste gran città commerciali non sono mai fatte per divertire uno straniero. La gente vi è troppo occupata a far denari.” E anche a fare politica, ma in maniera diversa da quella dell’aristocrazia schiavista della Virginia. Gli uomini nuovi sono i grandi imprenditori, i mercanti alla John Jacob Astor, i lobbisti e i finanzieri come Aaron Burr e Martin Van Buren, che condizionano la macchina elettorale e di lì in poi determineranno la politica americana.

La nube sul futuro degli Stati Uniti è rappresentata per Vidua da personaggi come Andrew Jackson, già candidato alla presidenza e all’epoca probabile futuro presidente, mercante di schiavi e odiatore degli indiani, fondatore del partito democratico e sostenitore del protezionismo: il tipico self made men semi-analfabeta che ha fatto carriera per la sua spregiudicatezza e irruenza, quanto di più lontano dall’aristocrazia intellettuale che ha così benevolmente accolto il giovane conte europeo.

Più in generale, Vidua sembra essersi fatto questa idea. La rivoluzione americana è stata gestita da una minoranza di privilegiati che aveva come scopo principale quello di sostituire la propria egemonia a quella inglese. Lo stesso vecchio Adams gli ha confermato che la maggioranza degli americani era contraria all’indipendenza o era indifferente. Ma tutto sommato gli artefici della rivoluzione, pur partendo da concezioni di fondo molto diseguali, e pur adottando nella competizione politica e nell’ accaparramento del consenso mezzi molto spregiudicati, hanno creato un sistema equilibrato, anche se fragile per l’esistenza nelle diverse ex-colonie di esigenze economiche spesso contrastanti. È un sistema che garantisce in primo luogo le libertà, quindi costituisce un esempio cui guardare. Vidua è colpito ad esempio dalla tranquillità nella quale si svolgono le operazioni di voto: “Ho assistito ad una elezione nello stato del Maine; ciascuno andava a portare il suo biglietto, la gente di diverso partito s’incontravano senza dir nulla, ciascuno dava il voto al suo candidato, i signori di città ne tenevano registro, un silenzio, una quiete, non si sarebbe sentito volare una mosca; quando scadde il tempo fissato per dare i voti, fu fatto lo scrutinio ossia il sommario dei voti in presenza di tutti, e fu dichiarata l’elezione senza gridi, senza tumulto”. (mi chiedo cosa penserebbe oggi!). O ancora, dall’ordine e dalla sicurezza che regnano nelle ex-colonie: “Sui costumi e sulla religione di questo popolo vi sarebbe molto che dire; ma esso merita questo grande encomio, che sebbene si governi da sé, e la forza pubblica vi sia debolissima, pure le persone e le proprietà vi sono talmente sicure che si viaggia ad ogni ora, e le case sono aperte fin di notte, senza serrature, senza chiavi e senza feriate” (anche su questo, avrebbe forse dei ripensamenti).

Ritiene però che quello americano sia un modello difficilmente ripetibile al di qua dell’oceano. In effetti, le condizioni sia fisiche (gli spazi) che sociali (l’eguaglianza dei diritti) degli Stati Uniti sono ben diverse da quelle europee. Inoltre, tutto il conclamato egualitarismo, che teoricamente è la base del modello democratico, è clamorosamente smentito dal fatto che una parte considerevole della popolazione, tra nativi che vengono espropriati delle loro terre e schiavi che sono stati importati (e continuano ad esserlo), non partecipa di nessuna liberà, né civile né politica (nel 1830, a fronte di una popolazione di oltre quindici milioni, i votanti sono un milione e mezzo) Col passare del tempo, secondo Vidua, questi problemi diverranno sempre più gravi, e peseranno moltissimo sulla tenuta dell’unione. “Una tranquillità perfetta che continuerà tanto che non ci sia sovrabbondanza di popolazione, una sicurezza personale illimitata, e indipendente dal capriccio dei governanti, una libertà intera di vivere e di scrivere, limitata però dall’uso dei duelli, da processi per calunnia e in certi punti dalla pubblica opinione, nessun timore di potere arbitrario, questi sono beni reali e preziosi, e certo questi beni si godono in America dai cinque sesti degli abitanti. Ma lo spettacolo dell’altro sesto, cioè di due milioni di creature umane staffilate, vendute, affittate come bestie sol perché non hanno la pelle bianca, mi amareggiava continuamente il soggiorno sì vantato della terra di libertà.”

Ciò che intravvede, e che non ha potuto poi dettagliare e commentare con calma e in maniera più approfondita, è né più né meno ciò che vedrà Alexis de Tocqueville esattamente cinque anni dopo.

Tocqueville arriva in America nel 1831, con Gustave De Beaumont, inseparabile sodale di una vita. La motivazione ufficiale del suo viaggio è lo studio del sistema giuridico e penale degli Stati uniti, ma il soggiorno di quasi un anno gli consente indagare in profondità le differenze tra la “rivoluzione” americana e quella francese. Studia gli effetti della democrazia, e constata che questa promuove l’uguaglianza a scapito della libertà e l’individualismo a scapito della coesione sociale. Il rischio (a suo parere molto concreto) sul lungo termine è quello della massificazione e del trionfo del conformismo: la democrazia finisce allora per scadere nel dispotismo della maggioranza. Questo il succo de La democrazia in America, il poderoso saggio scritto negli anni immediatamente successivi al ritorno, e destinato a dargli la fama.

Vidua non ha modo di ordinare le sue impressioni, non effettua questi collegamenti, ma coglie già perfettamente quelli che ne saranno i presupposti. Nel resoconto della sua esperienza americana inviato all’amico Roberto D’Azeglio, rispondendo alla domanda di quest’ultimo: “Osserva ben quegli uomini, e dimmi se veramente son più felici degli altri. Vi trovi libertà vera?” scrive: “Non andai in America fanatico, ma a dir vero inclinato in favore. Non ho incontrato nessun dispiacere … nessuno disse male di me, e alcuni dissero più bene che non merito. Lungi dall’aver motivo di disgusto, ho dunque doveri di gratitudine. Ma pur la verità, ch’è il primo dei doveri, mi costringe a confessare che quegli uomini e quel paese mi gustaron pochissimo. … quanta diremo sia la felicità di un popolo che tutto intero corre ansante, senza riposo e senza intermissione in cerca del solo guadagno; in cui le scienze e le arti sono coltivate solo nell’interesse commerciale; in cui l’attività individuale tende ad isolare e a infievolire i nodi più stretti di un popolo sommamente industrioso, è vero, ma privo di fantasia, incapace di passioni generose, tenere o magnanime, del popolo il più freddo e il più calcolatore, che la terra abbia visto giammai? Parlo dell’universale, Dio mi guardi dal calunniare i particolari; son pronto a rendere giustizia a questi, e forse ancora sarei inclinato a riconoscere in favore dell’universale, che que’ difetti medesimi li rendon più capaci di sostenere la libertà, la quale difficilmente si può acquistare, o presto sfugge dalle mani delle nazioni dotate di tempra fervida e di calde passioni. Però, se la libertà si paga a tal prezzo […]”.

Verso ovest e verso sud

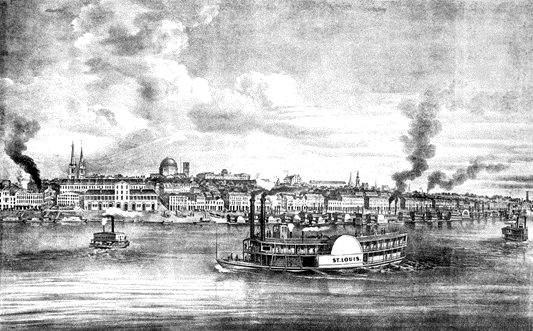

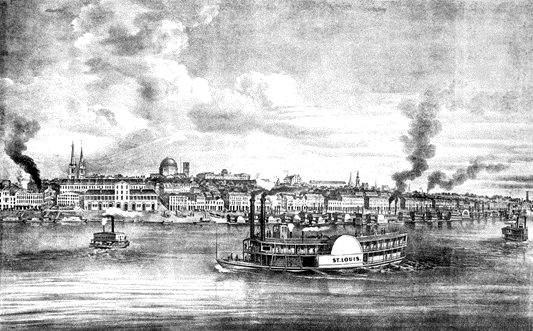

Vidua ha naturalmente letto i libri di Chateaubriand e quelli di James Feminore Cooper, anche se questi ultimi non lo entusiasmano. Cooper l’ha poi anche conosciuto personalmente durante il viaggio. Vuole ora visitare le foreste canadesi teatro delle gesta dell’ultimo dei Mohicani, ma soprattutto completare la sua ricognizione dei sistemi politici nordamericani andando a verificare i modi della colonizzazione inglese: e vuole anche esplorare la frontiera occidentale statunitense, aperta una ventina d’anni prima con l’acquisto della ex Louisiana francese. Negli ultimi mesi del 1825 compie quindi un itinerario che dal Canada lo porta lungo la linea della frontiera sino a st. Louis, nel Missouri. Ha modo di ammirare le cascate del Niagara, delle quali scrive con entusiasmo: “Non mi sazio di vederle: son qui da due giorni e non fo altro che vagheggiarle: la pioggia, la nebbia e soprattutto la luna diversificano in mille modi la scena, e senza essere tacciati di romanticismo si può dire che questo è uno dei luoghi più romanzeschi del globo”. Altrettanto entusiasmo mostra però, oltre che per gli spettacoli della natura, per quello dell’intraprendenza umana, che in pochissimi anni ha creato città come Rochester e Pittsburg, ricche di manifatture d’ogni genere e pulsanti di vita: “È incredibile l’industria e l’attività di questa nazione, qualità in cui essa sorpassa e la Francia e l’Inghilterra che pur sono reputate le nazioni più industriose d’Europa”.

È un percorso più lungo di quello compiuto dallo scrittore bretone trent’anni prima, e anche di quello che di lì a pochi anni intraprenderà de Tocqueville. Tocca l’Ohio, il Kentuky, l’Indiana, l’Illinois e il Missouri: e Vidua si rende conto che il futuro dell’America è proprio nella frontiera.

“Tutta questa parte degli Stati Uniti chiamata Western Country, che si estende lungo i grandi fiumi dell’Ohio e del Mississippi, è comparativamente agli altri stati sulle sponde dell’Atlantico, un paese nuovo. […] Questo è il più brillante teatro dell’industria di questo attivissimo popolo. L’americano non ha l’attaccamento al campanile, il rincrescimento di staccarsi dagli amici, dai parenti, da una patria. […] All’età di vent’anni ei si prende una moglie e va a cercare fortuna nell’Ovest. La terra è a buon mercato […] i raccolti di due o tre anni bastano a vivere, a pagare la terra e a fabbricare una cascina. A poco a poco la famiglia cresce, ma crescono le braccia: ed i suoi figli a vent’anni imitano il padre, abbandonando la casa paterna e andando a cercar fortuna sempre più all’ovest.”

Da St. Louis si imbarca su un battello che discende il Mississippi, e nel febbraio 1826 lascia gli Stati Uniti, partendo da New Orleans e recandosi in nave in Messico. È intenzionato a raccogliere materiali per una storia della rivoluzione messicana e più in generale di tutte le recenti rivoluzioni che si sono prodotte o sono ancora in corso nell’America Latina, nelle ex-colonie spagnole: e anche in questo caso non si accontenta di intervistare le massime autorità nei palazzi del potere, ma intende visitare in lungo e in largo i diversi paesi. Vuole ricalcare quasi passo passo le orme di Humboldt, ed aggiornare le considerazioni riportate da quest’ultimo quando l’ondata rivoluzionaria era ancora all’inizio.

In Messico però la delusione è cocente: riguarda il paesaggio (una campagna squallida e deserta), la viabilità (è questo uno dei paesi in cui viaggiare è più costoso, più difficile, più faticoso), gli abitanti, che hanno una fisionomia selvaggia, l’economia, poverissima e se possibile in dissesto, e poi, soprattutto, le istituzioni. La chiesa tollera manifestazioni religiose carnevalesche: “Il giovedì santo, trovandomi in un borgo presso s. Luis Potosi andai In parrocchia dopo pranzo credendo assistere all’ufficio: ma trovai che invece dell’Ufficio sì commovente […] si facevano in cambio tre processioni con grandi mascheroni, con fiaccole, con tiri e spari e musiche di violini come se fosser balli”. La classe politica uscita dalla rivoluzione non promette granché bene: “Qui in tutte le parti sono occupati a costituirsi; con quanta perizia, e quanta scienza politica e governativa nol so”. Vidua presenzia ad alcune sedute degli organismi di governo provinciali, e constata come nei confronti degli spagnoli l’odio sia radicato (e meritato, a giudicare da quel che sente). Ritiene quindi impossibile che la Spagna possa riprendersi le sue colonie. Ma ha anche forti dubbi sulla tenuta del nuovo assetto politico. “Io sono per l’emancipazione, però dopo che ho visto Messico, desidero per loro bene che i Repubblicani arrabbiati non abbian tanta influenza, e che non sia dato loro il potere di piantare il pugnale nelle viscere della loro patria, come sgraziatamente fanno.”

Mentre è in Messico gli capita anche un fatto tra il comico e l’increscioso. “Passando ad altro soggetto, vorrei raccontarti la storia della mia morte, ma non la so bene. Mentre io stava visitando il Messico fu pubblicato negli Stati Uniti il racconto della maniera con cui io era stato ammazzato ne’ deserti dagli Indiani; colà son tanti i giornali! dall’uno all’altro lo ripeterono, e un letterato di Filadelfia, città ove mi aveano conosciuto molto, fece la mia Necrologia, e la fece stampare nel più famoso di que’ fogli periodici […]. Il console generale negli Stati Uniti scrisse al Ministro al Messico per saper s’era vero, ed io poi seppi da lui la mia morte e la mia risurrezione tutto in una volta quando fui di ritorno a Messico. – Desiderava leggere la mia necrologia per la rarità del caso, che al solito non la legge il morto, però finora non l’ho potuta avere. Il suddetto Ministro degli Stati-Uniti al Messico, ch’è mio amico, mi disse ’che m’avean detto molto bene. – Sia un compenso per quelli che dicon male.” Il problema è che la notizia giunge sino in Europa, e solo il sopraggiungere di una tempestiva smentita evita ai famigliari di Carlo un coccolone.

Anche Città del Messico, dove arriva il 21 giugno dopo aver girovagato per quattro mesi nella zona centrale del paese, non corrisponde affatto alle sue aspettative. La paragona a Torino, per le montagne che le fanno cornice, ma trova che tanto il panorama che la configurazione urbana siano decisamente inferiori. Naturalmente non manca di raccogliere tutto ciò che può, e di spedire dalla capitale il solito stock di casse pieno di libri, tele, statuine, medaglie, ecc…

Nel paese dilaga però la febbre gialla, e decide allora di lasciare il Messico e dirigersi verso il Perù. Non senza concedersi, lungo il cammino che lo porta verso la costa pacifica, un mese di sosta a Guadalajara, che giudica la più bella città del Messico e dove trova ospitalità presso un gentiluomo inglese. In realtà è anche incerto se proseguire nel suo progetto dell’America Latina o volgersi direttamente all’Asia (ha in mente la Persia).

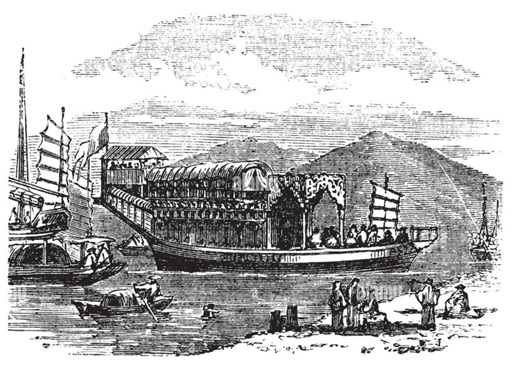

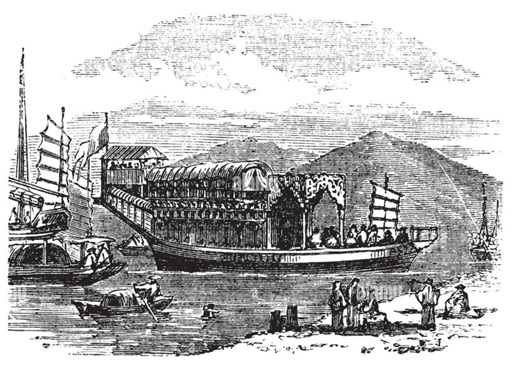

A sciogliere ogni dubbio arriva una missiva della sorella che lo informa del grave stato in cui versa la salute del padre. Sconvolto dal rimorso, Carlo intraprende una galoppata che in un mese lo riporta a Città del Messico, e di lì a vera Cruz, dove trova un passaggio per l’Europa. Si imbarca il 22 febbraio e giunge a Bordeaux nell’aprile del 1827, dopo una traversata ancora una volta tempestosa. Ma sta scritto da qualche parte che il ritorno non sia definitivo. Un duro contrasto epistolare con il padre, nel frattempo ristabilitosi, induce il nostro a non rientrare in patria. I motivi della rottura si possono facilmente immaginare: gli viene dettato l’ennesimo ultimatum, pena l’essere definitivamente diseredato. Carlo non è disposto ad accettarlo e si ritiene quindi sciolto moralmente da ogni vincolo. “Sarebbe stato naturale qualche rincrescimento della strada fatta indietro, e quale strada! Tuttavia pensai che non era possibile pentirsi di aver fatto ciò che si deve, e io sono contento di aver avuto occasione di mostrare in un modo così poco volgare il mio rispetto e affetto per mio padre. Avevo compiuto un dovere. Tal dovere non esistendo più, era naturale di finire ciò che avevo incominciato. Invece di fare il giro della palla da levante a ponente, questo accidente me lo fa fare da ponente a levante.”