di Giuseppe Rinaldi, 18 novembre 2024

Pubblichiamo la tempestiva riflessione di Beppe Rinaldi sull’esito delle presidenziali americane, col consenso dell’autore e per gentile concessione del blog “Città futura”, dove questo breve saggio è già comparso. Inutile dire che un’analisi così puntuale ed esauriente non l’avevamo ascoltata in alcuna trasmissione televisiva o letta su alcun quotidiano. Di Trump si è parlato sin troppo, ma Rinaldi si è concentrato giustamente, con la lucidità impietosa che già abbiamo imparato a conoscere dagli altri suoi scritti postati nel sito dei Viandanti, sull’ “… e noi”, allargando lo sguardo ben oltre la specifica contingenza delle elezioni americane. L’invito che rivolgiamo ora ai quattro gatti che ci seguono è di farsi vivi con eventuali osservazioni, obiezioni o proposte alternative di lettura della vicenda. Questo non servirà a rendere meno drammatica la situazione che ci apprestiamo a vivere (e che in realtà stiamo già vivendo da un pezzo), ma almeno ci aiuterà a rimanere un po’ più svegli.

1. Le recenti elezioni[1] americane del 5 novembre 2024 – che hanno determinato la vittoria del repubblicano Donald Trump sulla concorrente democratica Kamala Harris – meritano qualche riflessione, poiché costituiscono senz’altro un evento rivelatore, non soltanto della situazione politico sociale degli USA ma anche delle prospettive della democrazia in Occidente e nel resto del mondo. Si tratta dunque di un evento che ci riguarda da vicino, ben più di quanto non sembri.

2. Personalmente, ammetto di avere sbagliato le previsioni. Sapevo bene come Trump fosse un candidato forte e pericoloso. Sapevo anche bene come la Harris fosse un candidato piuttosto debole, sia per la prestazione scarsa svolta come vice presidente, sia per l’avventurosa e sciagurata scelta dei Democratici di candidare prima Biden e poi di cambiare il candidato in corsa. La Harris non ha così avuto la possibilità di sfruttare il lungo processo delle primarie per farsi conoscere dagli elettori e mettere a punto il suo programma.

Tuttavia mi aspettavo, da parte degli elettori americani, una qualche reazione nei confronti di Trump, peraltro già visto all’opera, sempre più impresentabile, con la sua sfilza di denunce e condanne, con la questione giudiziaria pendente per l’assalto al Campidoglio da parte dei suoi seguaci. E con il suo atteggiamento nei confronti delle donne, con le sue spacconate da showman. Perciò mi aspettavo una vittoria di stretta misura da parte della Harris. Una vittoria che avrebbe potuto derivare da una specie di fronte di resistenza civile della parte migliore del Paese contro un candidato manifestamente pericoloso per i fondamenti stessi della democrazia americana. Mi aspettavo perciò anche un passaggio di consegne travagliato e lunghe contestazioni, magari su poche migliaia di voti. In altri termini, pensavo che il Paese dalla democrazia più vecchia del mondo avrebbe alla fine mostrato un residuo minimo di cultura civica democratica e sarebbe stato capace di reagire contro una minaccia così grave. Mi sbagliavo.

La vittoria di Trump è invece risultata netta e inequivocabile, non solo nella conquista dei delegati ma anche nel voto popolare. Trump ha ora in mano il Paese, avendo la Presidenza, avendo la maggioranza delle due Camere, avendo la Corte dalla sua parte. Avendo dalla sua oltretutto uno spoils system che produrrà un ricambio totale dei piani alti dell’Amministrazione. A questo quadro va aggiunta la presenza inquietante di Elon Musk, cui a quanto pare sarà conferito il compito di “alleggerire” lo Stato. Ci dobbiamo rassegnare: dell’America di Roosevelt non c’è neppure più l’ombra.

3. Certo, è stato da più parti sottolineato come gli avversari di Trump, i Democratici, guidati da una ristretta oligarchia di personaggi del tutto privi ormai di visione e di programmi, abbiano compiuto una serie incredibile di errori, consapevoli o meno che ne fossero. I Democratici avevano addirittura visto di buon occhio la candidatura di Trump nel campo repubblicano, con la convinzione di poterlo battere facilmente. Tuttavia, invocare come spiegazione della sconfitta le colpe dei Democratici sarebbe estremamente riduttivo. Al di là degli errori e delle carenze dei Democrats, evidentemente il sistema politico americano, nel suo complesso, non possiede più, al proprio interno, alcun antidoto efficace nei confronti delle tendenze anti-democratiche. I Repubblicani, dal canto loro, come partito tradizionale sono spariti, fagocitati dal movimento di Trump, il MAGA, (Make America Great Again!).

4. La cosa più preoccupante è che qui non siamo soltanto di fronte al caso americano. Non siamo soltanto di fronte ai limiti del sistema americano. Siamo evidentemente di fronte a un limite stesso dei sistemi democratici attuali, per lo meno in Occidente, che hanno mostrato di essere incapaci di reagire adeguatamente quando messi di fronte allo stile maturo del nuovo populismo. Il problema non è nuovo. Nel nostro Paese abbiamo ampiamente sperimentato il berlusconismo che aveva molti punti in comune con il Trump odierno e che addirittura, per molti aspetti, ha rappresentato una perfetta anticipazione del trumpismo. Dobbiamo costatare ormai che, in Occidente, le forme degenerate di democrazia (cui sono applicati nomi spesso fantasiosi, come democrazie autoritarie, democrature, sovranismi, democrazie del leader) sono sempre più diffuse, seppure con numerose varianti. E che si relazionano sempre più strettamente con le numerose altre democrazie border line ormai presenti in ogni angolo del Pianeta. Con queste ultime elezioni americane, la linea di tendenza è divenuta chiara.

5. Se guardiamo questi esperimenti antidemocratici solo dal punto di vista del leader, dobbiamo rassegnarci a caratterizzarli col nome stesso dei leader, poiché ciascuno possiede caratteristiche proprie: trumpismo, berlusconismo, orbanismo, putinismo, erdoganismo, melonismo, mileismo (dall’argentino Javier Milei), bolsonarismo e così via. Possiamo metterci anche il lepenismo che non ha ancora governato in Francia ma che, probabilmente, vedremo all’opera ben presto. Ognuno ha il suo stile. Ognuno la sua storia. Ognuno i suoi caratteri idiosincratici. Ciò impedisce all’osservatore di identificare eventualmente i loro tratti comuni e impedisce di cogliere la questione di fondo: come è possibile che costoro siano democraticamente eletti, in un quadro di democrazia formale e poi, nella loro azione di governo, si esibiscano in provvedimenti anti istituzionali e anti democratici. Detto in altri termini, com’è possibile che le democrazie, invece di progredire e di maturare emendando i propri difetti, tendano oggi a scadere in circoli viziosi che danneggiano e indeboliscono sempre più le democrazie stesse. Spesso questi leader, nonostante il loro pessimo rendimento politico, sono felicemente rieletti, proprio com’è accaduto nel caso di Trump, di Berlusconi di Orban e di altri ancora.

6. Si tratta allora di cambiare il punto di vista. Si tratta di domandarsi com’è possibile che i cittadini elettori, in società ove sia presente un livello accettabile di democrazia formale, finiscano per eleggere, talvolta con maggioranze notevoli, dei personaggi che si atteggiano a leader popolari ma che nel contempo operano per distruggere le stesse fondamenta della democrazia. Il sospetto ormai è che non si tratti più di semplici errori dei cittadini elettori, dovuti ad astensione, distrazione, cattiva informazione, propaganda, creduloneria. Si tratta di prendere atto definitivamente dell’efficacia dello stile populista e, soprattutto, della più totale incapacità di reagire a questo stile da parte dei difensori della democrazia[2]. Del resto non si tratta di fatti rari o del tutto nuovi: è noto che alcune delle peggiori dittature del XX secolo hanno visto l’elezione degli stessi dittatori da parte del popolo e/o dei suoi rappresentanti. Non è il caso tuttavia di usare il solito appellativo di fascismo o totalitarismo nei confronti di questi nuovi populismi. Si finirebbe per non capire un bel niente. Proviamo allora a circoscrivere il problema: occupiamoci degli ultimi decenni e occupiamoci delle tendenze antidemocratiche che in vario modo hanno preso piede in molte delle democrazie, anche quelle di più antica e nobile origine. Con l’ipotesi che l’odierno Trump sia solo l’ultimo caso in ordine di tempo. Altri ne verranno.

7. Siamo in presenza, dunque, di trasformazioni regressive della democrazia che avvengono attraverso competizioni elettorali che possono anche essere formalmente regolari, sebbene siano sempre possibili anche brogli, forzature e simili. Perché si arrivi agli esiti delle maggioranze populiste che ci interessano, occorre una qualche forma di polarizzazione, con il conseguimento di una maggioranza che si contrappone a tutti, in nome del popolo. La retorica populista, con al centro il leader, tenderà ad avallare l’idea che la maggioranza costituita rappresenti l’intero popolo e che la volontà dell’intero popolo sia impersonata nel leader e nella sua cerchia. Non importa più di tanto se il movimento populista è orientato a destra o a sinistra. Il M5S in Italia ha ben rappresentato un populismo di sinistra, ma lo stile anti istituzionale era lo stesso. Le democrazie sono per loro natura pluralistiche. Ogni forma di polarizzazione dunque tende già di per sé a indebolire il pluralismo. Quando poi uno dei poli pretende di costituire la totalità siamo palesemente su una strada regressiva.

8. Che cosa rappresentano effettivamente queste maggioranze populiste incarnate nel leader? La risposta tradizionale è che rappresentino degli interessi di tipo economico sociale. In genere si fa riferimento alle classi sociali coinvolte, che di volta in volta si ritiene di poter individuare e descrivere: operai, contadini, ceto medio, alta finanza, borghesia, militari, disoccupati, precari e così via. A volte si usano appellativi più fantasiosi: gli esclusi, gli emarginati, i danneggiati dalla globalizzazione, i dimenticati, i ceti medi sull’orlo della proletarizzazione, le fasce deboli, “Quelli che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese”. E così via.

Queste analisi potevano andare bene nel primo Novecento. Poi le cose si sono complicate. Il sociologo americano Ronald Inglehart[3] ha posto una linea di distinzione tra le società in cui la maggior parte della popolazione si confronta ancora con problemi di ordine materiale e le società in cui la maggior parte della popolazione gode invece di un relativo benessere e dunque può cominciare ad affrontare problemi di ordine immateriale. A cercare di soddisfare quelli che lui chiamava i bisogni post-materialisti. Così è accaduto che, con la crescita delle società occidentali, i portatori immediati di interessi “materiali” siano diventati via via meno numerosi, più evanescenti, lasciando il posto a una nuova configurazione sociale basata su distinzioni di tipo culturale. Accanto alle tradizionali differenze economiche e sociali, cosiddette di classe, hanno cominciato a comparire e a esser poste in primo piano altre differenze: differenze generazionali, di tipo religioso, di tipo linguistico, di tipo etnico, oppure anche differenze di genere. Si tratta di differenze che potremmo considerare non più di classe, bensì come identitarie. Ebbene sì, il benessere relativo diffuso in Occidente ha permesso a strati sempre più ampi il lusso di occuparsi di questioni identitarie.

9. Ma non basta. Andando ancora oltre, le identità si sono ulteriormente moltiplicate e suddivise secondo rivoli sempre più particolari. Spesso secondo linee di frattura di carattere etico[4]. Abbiamo avuto l’irruzione dei valori: i difensori della vita, i pacifisti, i difensori delle frontiere, i sovranisti, i beneficiari del reddito di cittadinanza o dei bonus, i negatori della crisi climatica e così via. Schierati, ovviamente, contro il nemico opposto: gli abortisti, i bellicisti, gli immigrati, i mantenuti a far nulla o gli sfruttatori delle regalie, gli ecologisti fondamentalisti. Ma poi abbiamo avuto anche – sociologicamente – delle linee di frattura che non rappresentano neppure interessi, identità o valori consapevoli, ma che semplicemente si limitano a registrare differenze in termini di distanza, separazione, repulsione, odio, rancore, stigma. Spesso si coagulano come atteggiamenti taciti che sono sempre in cerca di occasioni per esplicitarsi e scatenarsi. Ad esempio l’omofobia, il rancore verso le élite, l’antipolitica, ossia il rancore verso i politici (“Roma ladrona”), il rancore verso le istituzioni (il “pizzo di Stato”), la xenofobia, e così via. In questo quadro di istigazione e moltiplicazione delle divisioni, possono anche comparire stigmatizzazioni del tutto inventate, come quella trumpiana recente degli “immigrati clandestini che uccidono e mangiano i cani e i gatti dei nativi”. A questi elementi si possono aggiungere anche ulteriori forme di identificazione in termini meramente simbolici, come le curve dello stadio, il machismo, le ideologie estremistiche magari dotate di riferimenti storici nazifascisti. Oppure i movimenti fake nati in rete, come nel caso di QAnon.

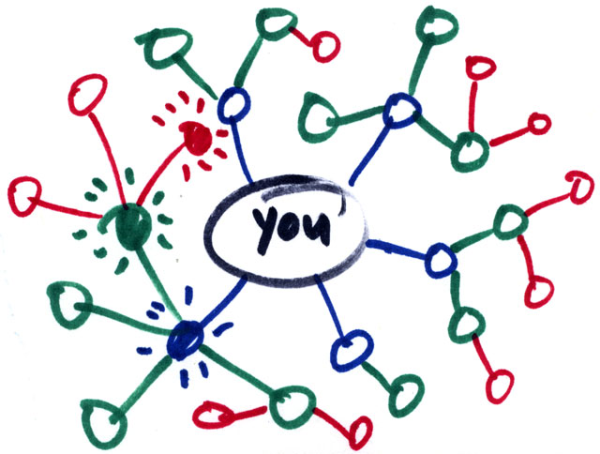

10. Tutti questi elementi divisivi, e svariati altri la cui lista è senza fine, costituiscono la materia basilare grazie alla quale viene oggi orchestrata la propaganda populista, con la quale si cerca di unificare, dietro al leader e ai suoi slogan, una maggioranza di seguaci convinti, con la quale si cerca cioè di dare vita a un “popolo”[5]. Il tutto in un intreccio inestricabile che mette insieme rivendicazioni economiche, invidia sociale, supposti diritti violati, rivendicazioni identitarie, paure, rancori, pulsioni violente, rituali simbolici contro gli avversari. Le motivazioni al voto, di cui sono portatori i populisti e che coesistono nel loro “popolo”, possono così intrecciare cose diversissime, come la concorrenza sul mercato del lavoro, l’astio verso gli omosessuali, il costo della vita, la paura di essere aggrediti per strada, l’invidia sociale verso particolari tipi di privilegiati, emarginazione e frustrazioni personali, l’adesione credula a fake news, a narrazioni complottiste, e così via. Vale qui il principio di Thomas: nella vita sociale, ciò che è creduto è reale nelle sue conseguenze. Dal loro punto di vista, si può dire che abbiano tutti ragione. Il populismo, nelle sue narrazioni pigliatutto, cerca di agitare tutte le motivazioni possibili, almeno quelle compatibili tra di loro. E talvolta riesce anche a mettere insieme motivazioni incompatibili (che cioè si rivelano incompatibili solo alla prova dei fatti). Ci si dovrebbe ricordare di quelle tecniche di propaganda sui social media, che adattano il messaggio al profilo di chi lo riceve. Il profilo di ciascun destinatario viene costituito sulla base dei big data raccolti in rete. Steve Bannon era specializzato in lavori simili. Un caso macroscopico dell’uso di queste tecniche, che ha avuto pieno successo, è stato quello della propaganda per la Brexit, inscenata da Farage e dai suoi in Gran Bretagna.

In altri termini, dobbiamo convincerci che non c’è più la marxiana classe universale, quella che subendo l’ingiustizia più totale diventava rappresentativa dell’umanità nel suo complesso. Che poi era ciò che giustificava la lotta degli sfruttati e organizzava la loro azione nella storia. E veniva così legittimata a prendere il potere, magari anche con la forza. Ci sono solo più degli aggregati eterogenei di motivazioni tenute insieme dal collante generico e superficiale, per lo più emotivo, degli slogan prodotti dal leader e dalla sua propaganda. Strano a dirsi, ma la cosa funziona.

11. Tuttavia, per fortuna, non tutti finiscono nel mucchio. Osservando queste improbabili artificiose aggregazioni, ci possiamo domandare se ci sono ancora delle variabili di ordine generale, che possano dar conto di questi rassemblement, di queste molteplici e infinite motivazioni, magari anche contraddittorie, che si ritrovano insieme, un po’ come attratte da una calamita. La calamita ovviamente, più che un programma politico dettagliato, è il leader. La vecchia sinistra nostrana su questo punto ha una risposta preconfezionata: dietro a tutto ciò, ci sono le condizioni economiche. Il vecchio economicismo è sempre di moda e opera come una spessa fetta di salame sugli occhi che impedisce di vedere le cose come stanno. È il caso dunque di ribadire ancora una volta che le condizioni economiche e sociali, per quanto ancora importanti, non sembrano essere più una variabile fondamentale nella costituzione dei nuovi blocchi elettorali populisti. Non ci sono più movimenti e partiti di classe (anche perché le classi sono sparite). Abbiamo cominciato ad accorgercene quando gli operai italiani hanno preso a votare per la Lega Nord, hanno cioè deposto l’universalismo tradizionale della sinistra e hanno aderito a una nuova formazione particolaristica su base etnica. Una vera e propria mutazione. È ormai luogo comune come il cosiddetto “popolo” del Novecento si sia allontanato dai partiti di sinistra per approdare spesso ai partiti di destra o all’astensionismo[6]. Mentre i partiti di sinistra vedrebbero ormai soltanto più l’adesione del ceto medio alto, la cosiddetta “area ZTL”[7]. Di questa tendenza sono state trovate notevoli conferme empiriche.

12. Spesso s’incolpano i partiti della sinistra storica di avere abbandonato il loro “popolo”, avendo compiuto così un colossale errore nell’offerta politica. Un errore dovuto evidentemente a dirigenti che hanno preso a coltivare ideologie sbagliate. I loro programmi si sarebbero così “imborghesiti”. Può darsi anche ci sia qualcosa di vero, soprattutto per quel che concerne i dirigenti, ma è un dato di fatto che quel popolo, cui la sinistra tradizionale si rivolgeva con notevole successo, oggi non c’è più. O, meglio, è diventato un’altra cosa. Quel popolo ha subito nei decenni una colossale mutazione antropologica[8], tale che le proposte della sinistra tradizionale sono diventate per loro estranee e irricevibili. Qualcuno storcerà il naso, ma è sufficiente guardare come stanno le cose, al di là delle più pervicaci illusioni. Tra i seguaci di Trump, già ricco di suo, abbiamo Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo. Accanto a costoro, stretti nello stesso “popolo”, abbiamo però numerosi bianchi del ceto medio, numerosi black e latinos, e i poveracci crédule di QAnon, nonché la feccia degli assaltatori del Campidoglio. È il caso di ricordare che da noi, il ricchissimo Berlusconi, notoriamente, raccoglieva il voto presso i ceti popolari e le casalinghe (nonostante trattasse le donne con una certa disinvoltura).

13. Allora, chi sono prevalentemente quelli che finiscono nel mucchio populista? Osservando la dinamica delle aggregazioni elettorali populiste, la variabile più rilevante in assoluto sembra essere costituita dalla dicotomia tra le grandi città e le località periferiche. Una volta si diceva città e campagna. Oppure centro e periferia. Talvolta – come per ragioni storiche in Italia – questa dicotomia prende anche la connotazione di nord e sud. Basta osservare una mappa del voto territoriale di qualsiasi Paese occidentale per rendersi conto del peso enorme di questa variabile.

Certo, ogni Paese ha le sue specifiche mappe. Ad esempio, la distribuzione elettorale di destra e sinistra in Francia vede l’opposizione tra città e campagna: la sinistra sta nelle grandi città, e nell’area di Parigi in particolare. Gli estremisti di destra si concentrano nelle aree periferiche e nelle campagne. Si pensi ai gilet gialli. Spesso si qualificano come “i dimenticati”. Oppure, si vada a vedere la distribuzione territoriale del voto per la Brexit in Gran Bretagna: la dimensione città/campagna è stata clamorosa. Nel caso americano poi – si vedano le mappe elettorali – abbiamo la contrapposizione tra le due coste con la concentrazione delle grandi città (New York e Los Angeles/San Francisco) che son sempre state la tradizionale area dei Democratici, insieme agli Stati attorno ai Grandi Laghi, ora persi. D’altro canto, gli stati centro meridionali, la Bible belt e la Rust belt che sono ora terreno dei Repubblicani. Per capire l’enorme divide tra questi mondi, si pensi che una quota spropositata di americani nella Bible belt non crede alla teoria darwiniana e preferisce sostenere il creazionismo. Pare che nella prossima amministrazione, a occuparsi della salute degli americani sarà un fondamentalista No-vax. I seguaci di Trump, contro ogni evidenza, tendono a negare il cambiamento climatico. Insomma, due Mondi sempre più estranei.

14. La seconda variabile decisamente rilevante nella caratterizzazione delle aggregazioni populiste è il livello di istruzione. Da tempo è noto che il livello di istruzione condiziona enormemente l’analisi e la elaborazione delle informazioni ricevute. Può spingere a credere o a non credere ai messaggi, alla propaganda, alle fake. Il livello di istruzione determina poi il livello della definizione dei propri interessi materiali e culturali, dal particolarismo legato prevalentemente alla bassa istruzione, all’universalismo legato invece alla istruzione più elevata.

Abbiamo poi la variabile delle generazioni, cioè l’età, sebbene questa in sé non sia molto significativa e lo diventi quando legata ad altri fattori. Ad esempio, nell’America odierna la popolazione dei giovani dei college e delle università ha caratteristiche sue proprie ed è generalmente più progressista. In taluni casi sono presenti forme assai radicali di universalismo. Ciò è dovuto al fatto che i giovani che vanno al college o alle università si devono per lo più trasferire e così sono in un certo senso risocializzati nel nuovo ambiente che di solito è progressista e politicamente corretto.

Abbiamo poi ancora variabili come il genere e l’etnia (specie se legata a minoranze) che possono – seppure non sempre – avere un peso rilevante. Nel caso americano s’è visto come gli immigrati si siano schierati nettamente a favore di Trump contro l’immigrazione clandestina, considerata fonte di concorrenza economica e di disordine. All’interno delle diverse etnie, i rapporti tra i generi sembra abbiano avuto un certo peso elettorale: maschi neri non avrebbero simpatizzato per una possibile Presidente donna nera. Più in generale, l’America è ricca di movimenti, magari anche progressisti, che tuttavia pare abbiano finito per promuovere fratture e divisioni. Addirittura reazioni anti-establishment. Si pensi a stay woke e a BLM (Black Lives Matters). In molti Stati americani ci sono programmi progressisti che hanno lo scopo di favorire le minoranze (nell’ingresso alle università, nei concorsi, nelle assunzioni nel pubblico e nel privato). Tuttavia ciò ha prodotto l’accantonamento del criterio del merito, scatenando così rancori e rimostranze da parte degli esclusi. Tutto ciò s’è visto alla perfezione nei risultati elettorali americani.

15. Tuttavia, per completare il quadro della polarizzazione antropologica delle società democratiche, va riconosciuto che tutto questo calderone non sarebbe stato possibile senza l’effetto dei media e soprattutto dei nuovi media. Nel nostro Paese abbiamo avuto una chiara anticipazione del peso di questa variabile nella figura di Berlusconi e del suo impero mediatico, con il suo relativo enorme conflitto di interessi che le istituzioni democratiche non sono riuscite a fronteggiare. Sottolineo, en passant, che i conflitti di interesse sono senz’altro tra le cause più sottovalutate del degrado delle democrazie. I nuovi media stanno dando un enorme contribuito alla polarizzazione e alla compartimentazione delle società contemporanee. I media relazionali producono una sorta di effetto bolla per cui essi tendono a mettere in comunicazione principalmente persone che si somigliano quanto a caratteristiche di fondo, motivazioni, interessi, visioni del mondo, tipo di linguaggio. In Italia ha fatto scuola la auto selezione dei militanti operata sul blog in rete dal movimento di Grillo. Il risultato era che i grillini si somigliavano tutti e ripetevano tutti le stesse cose.

16. In particolare, nel caso americano, i nuovi media hanno contribuito pesantemente a differenziare e separare la cultura delle élite rispetto alla cultura dei ceti popolari. Per essere più precisi, hanno consentito, in particolare, alla cultura dei ceti popolari di esprimersi, di organizzarsi e di contrapporsi con successo alla cultura delle élite, la quale aveva avuto invece da sempre anche altri canali. La cultura delle élite è la cultura delle due coste, delle grandi città, del reticolo delle grandi università e dei centri di ricerca, delle grandi imprese private che operano nel campo delle nuove tecnologie, o della AI, come Google, Facebook, Microsoft, che spesso si rappresentano come progressiste, sottoscrivono e promuovono le discriminazioni positive a favore delle minoranze e la cultura woke e il politically correct.

17. La cultura dei ceti popolari è invece sempre stata assai più frammentata, distribuita sull’immenso territorio e spesso compartimentata in termini localistici, etnici e di genere. Tuttavia anche tra i ceti popolari le nuove tecnologie hanno contribuito a costruire e a mettere in contatto le bolle comunicative locali. Senza le nuove tecnologie, un fenomeno come QAnon sarebbe stato impossibile. Lo stesso vale anche – si badi bene – per le bolle dei progressisti: senza i nuovi media non avremmo il politically correct, la cancel culture, stay woke, me too e quant’altro. Solo che le bolle dei progressisti numericamente finiscono per contare assai meno. Notoriamente le élites costiere sono percepite in modo assai negativo dai ceti popolari, tra i quali fiorisce un forte sentimento anti-establishment. A loro volta le élites mostrano spesso un senso di superiorità e paternalismo nei confronti di questi ultimi. Sono mondi che non si parlano e che, così facendo, favoriscono la polarizzazione populista. È chiaro che i populisti possono realisticamente aspirare ad avere il numero dalla loro parte, poiché le culture delle élite sono per definizione numericamente ristrette.

Prima dei nuovi media si poteva pensare che le élite potessero fungere da avanguardie, guadagnare un’egemonia sul resto del Paese. Dopo i nuovi media, l’egemonia delle élite è sempre più contestata, poiché le culture popolari sono divenute relativamente autonome. E si esprimono. Si esprimono spesso identificando un leader, come paradossalmente diceva Marx, che fosse transfuga dalla propria classe, che usa linguaggi volgari, che si comporta come un carrettiere, disprezza la legge e le istituzioni, e così via. Senz’altro, tra i transfughi di successo dalla loro classe, possiamo annoverare Berlusconi, Trump e Musk.

18. Sulla scorta di questi elementi analitici di ordine generale, possiamo ora provare a decrittare alcuni aspetti specifici della cronaca che abbiamo visto all’opera in queste elezioni. Non sarò del tutto sistematico, farò solo alcune osservazioni sparse, scelte tra le questioni che mi sono parse più rilevanti.

La volgarità paga. In questo quadro, è stato un grande errore ritenere – come hanno fatto i democratici – che i trascorsi giudiziari di Trump, unitamente al suo stile volgare, antipolitico, immorale e scandaloso, avrebbero contribuito a screditarlo presso l’opinione pubblica. È invece accaduto esattamente il contrario. Nell’America polarizzata e spaccata, il personaggio Trump è stato visto dal polo populista come elemento anti-establishment, come il castigamatti nei confronti dell’élite. Del resto, anche nel caso di Berlusconi, il suo comportamento border line, nel pubblico e nel privato, il suo anti-istituzionalismo non gli hanno mai fatto perdere il consenso. Le volgarità non hanno mai fatto perder consenso alla Lega, sia nella versione di Bossi sia in quella di Salvini. Il linguaggio da borgatara di Meloni e quello parafascista di parte della sua compagine di governo – per quanto susciti strilli e infinite contumelie da parte della opposizione – non intacca minimamente il consenso della destra.

I diritti civili e la difesa della democrazia non pagano. La concentrazione delle piattaforme elettorali democratiche intorno ai civil rights non paga, non fa vincere le elezioni. I civil rights sono per lo più percepiti come faccende delle élite. La Harris si è impegnata in particolare sulla questione del diritto all’aborto, un diritto della persona che riguarda le donne, cioè la metà elettorato. Un diritto che evidentemente non è stato considerato prioritario dalle elettrici. Molte avranno pensato che la questione non le riguardasse direttamente. Ugualmente, un’eventuale prima Presidente americana donna non ha costituito una retribuzione simbolica e morale tale da mobilitare le stesse donne. Il fatto di essere donna e nera pare poi abbia sfavorito la Harris presso taluni gruppi sociali, in particolare tra i maschi neri.

Anche la difesa delle regole della democrazia – cavallo di battaglia di Harris – pare non avere lasciato traccia. Inutile ricordare agli elettori americani la lunga sequela di reati, processi, scorrettezza in cui era incorso il candidato Trump. Inutile ricordare agli elettori che il candidato Trump – se eletto – avrebbe potuto concedere la grazia a se stesso, facendo di lui un cittadino diverso da tutti gli altri, dotato di privilegi estranei a qualsiasi altro. Come un monarca assoluto. Ciò in aperta violazione dell’etica repubblicana. Ma il Partito repubblicano odierno non si sofferma più su questi dettagli.

Insomma, la questione dei civil rights, della difesa della democrazia e delle istituzioni, è ormai divenuta distintiva della “sinistra ZTL”, destinata a rimanere sempre più una minoranza, di chi abita le città, di chi ha elevata istruzione e reddito elevato.

Progressisti senza cultura politica. Anche se in Italia la questione è poco conosciuta, i Democratici e i progressisti americani (siamo dentro le élite dunque) hanno tagliato i ponti con la loro tradizionale cultura politica e hanno aderito a una specie di subcultura comunitaristica[9] dei diritti e delle pari opportunità declinata non più in termini universalistici, come diritti e pari opportunità del cittadino, bensì in termini particolaristici, come diritti e pari opportunità degli innumerevoli gruppi e minoranze che si sono via via costituiti, in base alla lingua, alle preferenze sessuali, al colore della pelle, al genere. E si battono per il riconoscimento. In questo ambito si sono sviluppati vari movimenti, come il politically correct, la cancel culture, Me Too, Stay Woke, LGBTQ(ecc.), Black Lives Matters e così via. Si tratta di movimenti che senz’altro hanno avuto all’origine radici democratiche e progressiste, ma che hanno subíto varie degenerazioni fondamentaliste. In un suo recentissimo saggio intitolato Il follemente corretto[10] il sociologo Luca Ricolfi ha descritto, analizzato e stigmatizzato questi movimenti, mostrandone le conseguenze devastanti in termini di disgregazione politica, sociale e culturale. Trump ha avuto buon gioco a usare la propria totale “scorrettezza” contro queste forme degeneri e modaiole di elitarismo. È appena poi il caso di sottolineare che la correctness nordamericana ha origine nella elaborazione delle filosofie postmoderne e nella importazione del poststrutturalismo europeo. Ma di questo tratterò eventualmente altrove.

Le improvvisazioni si pagano. Va poi osservato che la tattica dei democratici è stata disastrosa. Purtroppo qui ha pesato la mancanza di una struttura di partito di qualche rilievo (tipica dei partiti americani) capace di esaminare la situazione, di definire una strategia e di prendere le decisioni. Di fatto i democratici americani sono ridotti a una stretta oligarchia di pochi personaggi che sono titolati a decidere a prescindere. È mancata poi, in campo democratico, una seria analisi del quadriennio di governo di Biden, che invece è stato fatto a polpette dalla propaganda di Trump. È mancato il tempo e il modo, per la Harris, di differenziare ove necessario il suo nuovo programma da quello di Biden. Su alcune questioni, Biden si è limitato a portare avanti l’impostazione del Trump I, soprattutto sulla questione della immigrazione. E anche in politica internazionale.

La questione internazionale conta. Harris si è trovata ad avere le mani legate – nella campagna elettorale – anche a causa della situazione di indecisione nella politica estera condotta da Biden e a causa dei diversi gruppi di pressione presenti nell’area dei democratici. Del resto, la Presidenza di Biden era cominciata proprio con la disfatta afghana, che tuttavia era stata accuratamente preparata dal pacificatore Trump I e che Biden ha eseguito pedissequamente nella maniera più becera. Biden è riuscito a farsi accusare, anche dai suoi sostenitori, di essere un guerrafondaio in Ucraina e di essere un complice dei massacri condotti da Netanyahu a Gaza. Per paura di perdere sostenitori, il messaggio di Harris è stato confuso e indeterminato, a differenza di Trump che ha promesso di far finire le guerre in un battibaleno. Così i democratici in politica estera hanno finito per scontentare tutti. È chiaro che, in generale, dopo la loro opzione fallimentare per la globalizzazione, i Democrats non hanno più un’idea chiara e salda di politica internazionale. Per Trump e i suoi seguaci è stato molto più semplice sventolare la pace: farsi i fatti propri e darci dentro col MAGA (Make America Great Again). Basta che a pagarne le spese siano gli altri.

Manco a dirlo – lo dico qui solo en passant – tutti questi aspetti dovrebbero essere attentamente considerati anche nel nostro Paese, da quelle forze che intenderebbero operare per la difesa della democrazia dalle tendenze antidemocratiche.

19. Tra le conseguenze più importanti di queste elezioni americane, ci saranno notevoli cambiamenti nella politica estera. In seguito alla vittoria di Trump, è il caso di domandarsi cosa potrebbe accadere nelle relazioni tra USA e il resto del mondo. Vediamo. Per avere un’idea grezza di come si svilupperà la politica internazionale americana, basta vedere chi sono coloro che hanno esultato per la vittoria di Trump. Pare che Alexandr Dugin, il filosofo russo rossobruno più estremista di Putin, abbia esultato per la vittoria di Trump. Putin dal canto suo sta dichiarando aperture pacifiste a più non posso, ovviamente alle sue condizioni. Praticamente siamo all’esordio del trumputinismo. In effetti, nella visione distorta di Dugin, il populismo occidentale è sempre stato considerato come il migliore alleato dell’euroasiatismo.

Anche i pacifinti[11] nostrani hanno esultato, convinti che Trump, in politica internazionale, facendo l’isolazionista e mettendo così da parte l’imperialismo americano, sarà pronto a “fare la pace” con la Russia (molti pacifinti nostrani hanno sempre pensato che la guerra in Ucraina fosse una guerra differita degli USA e della NATO contro la Russia). Ovviamente il tutto avverrà a spese di Kiev (e del diritto internazionale), che sarà disarmata e ricondotta a più miti consigli, oltre che territorialmente amputata. Finalmente qualcuno che sarà in grado di mettere a posto Zelensky e i suoi nazi! Nella retorica trumpiana, i Democratici fanno le guerre, mentre i Repubblicani trumpisti le faranno finire. Si prospetta dunque lo strano caso dei pacifisti filotirannici che vedremo presto all’opera, anche e soprattutto nel nostro Paese[12].

Anche Netanyahu pare abbia esultato, poiché ormai nulla si frapporrà al suo progetto massimalista e colonialista di un Israele esteso dal Giordano al mare. Il recente licenziamento di Gallant è un segnale abbastanza chiaro. Il progetto dei “Due popoli, due Stati”, con cui la nostra falsa coscienza occidentale si è baloccata per ottant’anni, è ormai divenuto impossibile. I palestinesi, col contributo suicida determinante di Hamas, hanno perso la loro tragica partita e faranno la fine degli indiani americani. Non che i Democrats fossero stati difensori convinti della causa palestinese, la prova è che hanno sempre foraggiato Israele con le armi, lasciandole ogni libertà di azione, ma almeno hanno tentato di mettere in atto un’azione calmieratrice, seppure alquanto ipocrita e nei fatti alquanto inefficace.

20. Xi è senz’altro un altro di coloro che hanno gioito per la vittoria di Trump, anche se i cinesi sono più composti, educati alla vecchia scuola, e sanno ancora controllare le emozioni. I prossimi quattro anni trumpiani – considerato anche in che stato critico è la Russia e lo stato comatoso in cui è ridotto l’ONU – costituiscono una perfetta finestra di tempo, una occasione insperata, per la Cina, di regolare i conti con Taiwan, con le buone o con le cattive. Il che potrebbe comportare, a tempi relativamente brevi, una nuova fonte di instabilità nel Pacifico. Non solo di tipo militare, ma anche di tipo economico, visto il ruolo rilevante che i prodotti tecnologici di Taiwan hanno per l’economia mondiale. Dopo la crisi dovuta alla fornitura del gas russo, avremo con buone probabilità la crisi dovuta alla carenza dei chip di Taiwan.

Sicuramente poi a livello di opinione pubblica avranno esultato i negazionisti del cambiamento climatico e le lobby dei combustibili fossili. Assieme a tutti i No-vax. Tutti coloro che ritengono che la transizione ecologica sia solo una futile moda di élite che si vorrebbe imporre a tutto il mondo per oscure finalità. Trump ha detto chiaro quello che pensa sugli Accordi di Parigi sul clima.

Gli altri esultanti, per ora, a livello di Stati -nazione sono senz’altro di rango minore. Ma tutti insieme costituiscono una bella banda. Sono tutti gli aspiranti facenti parte della internazionale populista e sovranista, quella che era stata messa in piedi proprio da Steve Bannon e che ora risorgerà a nuova vita. Per tacere di Orban e del nostro Salvini, magari comprendendo anche il M5S, non possiamo evitare di citare Bolsonaro, sempre attivo, oppure personaggi come l’argentino Milei.

21. Se c’è qualcuno che invece non può proprio gioire è la UE. I rapporti tra USA e UE sono stati sempre problematici, poiché interesse degli USA, in generale, è sempre stato di avere una Europa debole e divisa. Non è chiaro quel che farà Trump, data la sua imprevedibilità, anche se, da quanto annunciato, verranno al pettine sicuramente due questioni: la questione della difesa e la questione dei dazi.

Per ciò che riguarda la difesa, l’Europa sarà inevitabilmente tenuta a investire maggiormente nelle spese militari e a cercare di costituire una forza militare europea, di cui tanto finora si è parlato senza nulla concludere. Su questa questione, che è di una ovvietà totale, la politica europea sembra però paralizzata. È il caso di tener conto che in UE ci sono anche quelli che vorrebbero smantellare la NATO. Si prospettano dunque quattro anni di vuote discussioni ed eventualmente di realizzazioni puramente di facciata. Quattro anni in cui l’Europa si giocherà definitivamente la propria posizione internazionale. In ogni caso, questi tentennamenti costituiranno di fatto un indebolimento della difesa europea, tanto da incoraggiare le pressioni della Russia sui vari numerosi punti critici, quelli che tutti fanno finta di non vedere, dai Paesi baltici a Kaliningrad, alla Moldavia e alla Transnistria, fino alla Georgia.

Nel campo del commercio internazionale Trump ha enunciato con chiarezza quale sarà la sua politica. Una specie di miope ritorno al mercantilismo pre-liberista: esportare le proprie merci ed evitare di importare le merci degli altri. Una furbata colossale. I dazi americani nei confronti dell’Europa comunque ci saranno (nonostante l’“amica” Meloni), per cui l’Europa dovrà prendere delle decisioni radicali circa la sua struttura produttiva e finanziaria e la propria posizione nel mercato mondiale. E l’Europa non ha attualmente neppure la struttura politica adeguata che sarebbe indispensabile per questo compito.

22. Se l’analisi che abbiamo svolto fin qui ha qualche fondamento, la vittoria di Trump dovrebbe allarmare alquanto quel che è rimasto del fronte democratico internazionale, almeno in Occidente. Dovrebbe allarmare anche e soprattutto i nostri democratici italiani. Cioè, quel gruppo eterogeneo di partiti e partitini più o meno di sinistra, che, nel tracollo di mezzo mondo, il massimo che stanno a fare è di concentrarsi sulla luminosa prospettiva del campo largo. Come già detto in esordio, si tratta di prendere atto ormai che il populismo funziona. Nelle democrazie più vecchie come in quelle più recenti. In ciò dobbiamo rivedere tutta la nostra storia recente. Il populismo che abbiamo sperimentato finora non è stato una parentesi. Non lo si può più considerare un incidente di percorso (come molti avevano fatto col primo Trump. O con il nostro Berlusconi che, erroneamente, abbiamo considerato come una storia lunga ma ormai conclusa[13]). Le mutazioni antropologiche delle democrazie hanno reso possibile questa nuova forma di populismo e l’hanno resa oltremodo efficace.

23. Oltretutto, i nuovi populisti sono in una botte di ferro, poiché i loro oppositori, chiamiamoli Sinistra, Democratici, oppure Progressisti, se vogliono restar tali, non possono usare lo stile e il metodo populista. Sarebbe paradossale combattere le tendenze anti democratiche usando stili e metodi antidemocratici. A meno che non si intenda adottare la prospettiva di Popper. Il quale sosteneva, appunto, che non si possono usare metodi democratici con gli anti democratici (quando Popper scriveva, però c’erano i nazisti). Credo che in linea teorica avesse perfettamente ragione. Soprattutto nel campo della politica internazionale. Tuttavia applicare oggi il metodo di Popper nelle democrazie populiste, per contrastare le tendenze anti democratiche, esporrebbe a gravi forme di conflittualità interna che non ci possiamo permettere. Sperando che la situazione non degeneri così tanto da rendere necessaria una reazione dura di resistenza.

Se non possiamo usare oggi il populismo contro il populismo, allora si tratta anche di considerare che il populismo di sinistra – di cui si è parlato fino alla noia[14] e di cui abbiamo ottimi esempi – è una palese contraddizione in termini, anche se momentaneamente e localmente può anche funzionare. La tentazione di combattere il populismo di destra alleandosi con il populismo di sinistra (tentazione ben presente nel nostro Paese) non tien conto del fatto che il metodo populista di per sé erode la democrazia. Sempre e comunque. I democratici allora sono con le spalle al muro. E lo saranno sempre di più. E ciò è divenuto perfettamente visibile. Stando così le cose, la destra populista vincerà sempre.

24. Come se ne esce? Occorre considerare, allargando un poco lo sguardo, che la mutazione antropologica di cui s’è detto ha prodotto, in sostanza, la evanescenza del citoyen. Gli elettori dei rassemblement populisti sono dei citoyen dimezzati[15]. Uso qui il termine originario francese citoyen per sottolineare il fatto che si trattava, sia teoricamente sia praticamente, di un tipo umano ben preciso. Quello che ha permesso la sostituzione della dimensione verticale della politica, la sudditanza, con la dimensione orizzontale, cioè la cittadinanza[16]. La costruzione del citoyen della democrazia ha richiesto un lungo percorso storico, assai faticoso e non privo di incognite. Erroneamente si pensa che il citoyen sia un dato di fatto, una specie di prodotto naturale. Basta esser nati in uno Stato nazionale e si è per ciò stesso cittadini. I marxisti poi hanno sempre pensato che il cittadino fosse un elemento sovrastrutturale superfluo, illusorio e ingannevole. Il cittadino sarebbe finito con l’eliminazione dello Stato nel comunismo. Invece il citoyen è un raro prodotto storico, un prodotto che può realizzarsi solo in determinate condizioni, attraverso una lunga fase di formazione, anche sulla base di precisi e generosi investimenti delle istituzioni pubbliche. Condorcet è stato uno dei primi a rendersi conto che i cittadini dovevano essere formati, costruiti come corpi artificiali[17]. Schiere di studiosi hanno esaminato con cura i contesti storici e culturali in cui questa formazione è stata possibile[18]. Ma sono stati per lo più ignorati.

In realtà, accade sempre che i citoyen rendono possibile l’esercizio della democrazia e a, sua volta, la democrazia esercitata dovrebbe produrre e riprodurre in forma allargata i citoyen stessi. Ebbene, si tratta di prendere atto del fatto che questi processi virtuosi stanno vistosamente smettendo di funzionare, almeno in ampi settori delle società democratiche. So che dalle nostre parti l’antiamericanismo pregiudiziale è ancora molto diffuso. Gli antiamericanisti cronici si stanno fregando le mani, ma costoro non si rendono conto che, furbi come sono, stanno segando proprio il ramo su cui sono seduti.

25. I partiti democratici nelle democrazie occidentali, quale che sia la loro tradizione, sono del tutto impreparati di fronte alla mutazione antropologica di cui s’è detto e all’insorgere del nuovo populismo. Questo perché il populismo erode la formazione dei loro i citoyen e li trasforma in una moltitudine di estranei, ciascuno chiuso nella sua bolla comunicativa, in costante ricerca di una appartenenza virtuale al mondo simbolico artificioso messo in piedi dal leader. In un simile contesto non è più possibile alcun dibattito pubblico razionale intorno al bene comune, come voleva Rousseau. Diventa impossibile una opinione pubblica come quella preconizzata da Habermas. Diventa possibile solo un’adesione individuale al “popolo” per lo più di carattere emotivo, sulla base di una informazione limitata e spesso distorta. L’adesione avviene per le motivazioni più eterogenee, sulla base di interessi per lo più particolaristici, legati a situazioni specifiche e subordinati alle miriadi di frammenti virtuali di discorso che si producono ogni giorno. Diceva Umberto Eco che, prima della rete, le chiacchiere da bar degli avvinazzati restavano tali e non facevano danni. Dopo la rete, qualsiasi chiacchiera, per quanto assurda, può essere riprodotta e ricevere milioni di Like!. Può cioè costituire un popolo, buono a tutti gli usi.

26. Se questo è vero, per le nostre forze democratiche, invece di continuare a concentrarsi sulla recita del campo largo, cui non crede più nessuno, e che comunque lascerebbe sempre vincere alla destra, si tratterebbe di prendere il toro per le corna. Si tratta di affrontare proprio quella mutazione antropologica di cui s’è detto, che sta dando ovunque il potere ai populisti. Le mutazioni non sono inesorabili. Ma intanto bisogna vederle, capirle e cominciare a combatterle. Non possiamo più permettere che i nostri citoyen siano sistematicamente corrotti (è proprio questo che avviene) e cadano nelle mani dei populisti come utili idioti.

Come si fa? Finché i democratici o progressisti saranno “sinistra ZTL”, per di più divisi, rissosi e privi di una cultura politica di qualche rilievo, non vinceranno mai e non combineranno niente di buono. Occorre una vera e propria rivoluzione culturale nel campo democratico. Le elezioni americane e le vicende dei Democrats americani come s’è visto, hanno parecchio da insegnare. Ma facciamo un esempio specifico, d’altro genere ma assai pertinente. Lo psicologo sociale Jonathan Haidt ha pubblicato una sua ricerca, davvero impressionante, che ha fatto discutere mezzo mondo[19]. È stata ora appena pubblicata in Italia. In soldoni, Haidt dimostra che l’uso dello smartphone e dei social da parte degli adolescenti produce danni gravissimi al loro sviluppo emotivo e cognitivo, fino a determinare un preoccupante aumento di disturbi psichiatrici e un aumento dell’autolesionismo e perfino del suicidio. Questo è un piccolo esempio di quello che ho chiamato mutazione antropologica. Ebbene, Haidt fa una serie di proposte radicali per ovviare alle problematiche denunciate. La più significativa, perfettamente fattibile, è proibire lo smartphone ai minori di 16 anni. Un piccolo passo per rientrare dalla mutazione. Ce la sentiamo?

27. Fuor di metafora, cosa possiamo fare per ricostituire i nostri citoyen? Si noti che è indubbio che si tratta di ricostruirli. Altrimenti saranno sempre pronti a seguire il primo Trump che passa. C’è un lavoro di lungo periodo che bisogna incominciare a fare, al di là delle contingenze della politichetta quotidiana. E questo lavoro possono farlo solo i democratici, quelli che sono rimasti. In primo luogo, i democratici devono riscoprire una cultura politica autentica della democrazia e devono fare una seria autocritica per quel che sono attualmente diventati. Secondariamente, si tratta di ricostruire la cultura civica della democrazia, quella che è stata devastata dalla mutazione antropologica e che rischiamo di perdere per sempre. In terzo luogo si tratta di ricostruire il capitale sociale, quella modalità relazionale fondamentale a livello locale che i populisti, nella loro illusione di unione totalizzante col popolo e col leader, distruggono sistematicamente. Cosa implica in pratica tutto ciò? Non ho spazio qui per affrontare la questione. Ci vorrebbe un altro saggio. Per intanto, sarebbe importante l’acquisizione di ciò che siamo andati sostenendo nella nostra analisi. Le elezioni americane ci stanno semplicemente spiegando che, senza un urgente e radicale cambiamento da parte dei democratici, non ci sarà più alcun futuro per la democrazia.

Opere citate

2024 Haidt, Jonathan, The Anxious Generation, Penguin Press, New York. Tr. it.: La generazione ansiosa. Come i social hanno rovinato i nostri figli, Rizzoli, Milano, 2024.

2020 Henrich, Joseph, The WEIRDest People in the World, Farrar, Straus and Giroux. Tr. it.: WEIRD. La mentalità occidentale e il futuro del mondo, Il Saggiatore, Milano, 2022.

1977 Inglehart, Ronald, The Silent Revolution, Princeton University Press, Princeton. Tr. it.: La rivoluzione silenziosa, Rizzoli, Milano, 1983.

2018 Mouffe, Chantal, For a Left Populism, Verso, London. Tr. it.: Per un populismo di sinistra, Laterza, Bari, 2018.

2017 Ricolfi, Luca, Sinistra e popolo. Il conflitto politico nell’era dei populismi, Longanesi, Milano.

2022 Ricolfi, Luca, La mutazione. Come le idee di sinistra sono migrate a destra, Rizzoli, Milano.

2024 Ricolfi, Luca, Il follemente corretto. L’inclusione che esclude e l’ascesa della nuova élite, La nave di Teseo, Milano.

2021 Wagenknecht, Sahra, Die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm – für Gemeinsinn und Zusammenhalt, Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main. Tr. it.: Contro la sinistra neoliberale, Fazi Editore, Roma, 2022.

Note

[1] Questo saggio ha origine da una serie di appunti che ho preso mentre seguivo la maratona elettorale del bravo Mentana (su La 7). A partire dall’evento in diretta, ho poi sentito l’esigenza di formulare una qualche spiegazione di quel che stava accadendo. Si tratta ancora di riflessioni grezze, che avranno bisogno di ulteriori approfondimenti. Ringrazio gli amici di Città Futura, con i quali ho avuto occasione di discutere l’esito elettorale americano. Naturalmente, la responsabilità di quanto qui sostenuto è solo mia.

[2] A questo punto sento il ruggito dell’imbecille di turno: “L’ho sempre detto io, che la democrazia non funziona!”.

[3] Cfr. Inglehart 1977.

[4] Ne ho parlato in un mio saggio recente pubblicato su Città Futura. Cfr. sul mio Blog: Finestre rotte: Toh, chi si rivede. Etica e politica!

[5] In un mio saggio del 2017 mi sono occupato in dettaglio del populismo. Cfr. Finestre rotte: I soggetti del populismo.

[6] Cfr. Ricolfi 2017 e Ricolfi 2022.

[7] Cfr. Wagenknecht 2021.

[8] Naturalmente mi riferisco alla antropologia culturale, sebbene alcuni studiosi abbiano sostenuto la presenza anche di inquietanti mutazioni di ordine psicofisiologico.

[9] Il riferimento va qui al comunitarismo nord americano, che è una filosofia ivi alquanto diffusa e che sostiene che i soggetti della democrazia non sono gli individui bensì le comunità, le quali devono ottenere dallo Stato il riconoscimento.

[10] Cfr. Ricolfi 2024.

[11] Il termine “pacifinto” è nato come termine spregiativo in occasione degli accesi dibattiti intorno alla guerra tra Russia e Ucraina e serviva a sottolineare il fatto che la volontà di pacificazione di costoro era tale da prescrivere la resa immediata dell’Ucraina (col rischio anche di una sua sparizione dalla carta geografica) e dunque tale da determinare una pace ingiusta, accettando come un dato di fatto la forza superiore della Russia (e i suoi dati per scontati interessi “imperiali”). Personalmente, pur criticando questo tipo di pacifismo, mi sono sempre rifiutato di usare questo termine, proprio per il fatto che esso veniva usato più come strumento di offesa che come strumento di analisi. Ora possiamo invece intravvedere effettivamente uno schieramento amplissimo di forze – a livello internazionale e a livello nazionale, di destra e di sinistra – che sosterranno questa posizione, ovviamente ai danni della autodeterminazione della Ucraina e ai danni di qualsiasi sopravvivenza dell’ONU. Dunque, poiché ormai il fatto c’è, il termine è destinato a divenire un termine descrittivo, perfetto descrittore dei tanti creduli promotori di una pace fasulla. Un altro motivo che mi ha indotto all’utilizzo descrittivo del termine è il fatto che i pacifinti della prima ora erano tutti intenti a predicare che qualsiasi invio di armi fosse sicuramente controproducente, da non farsi anche a costo di indurre, per ciò stesso, alla resa gli aggrediti. Ebbene, in seguito ai fatti di Gaza, non ho sentito nemmeno uno dei pacifinti – oltre alla dovuta condanna di Hamas – battersi per sospendere qualsiasi rifornimento di armi a Israele, visto l’uso che Israele ha fatto, sta facendo e farà di quelle armi. Più finti di così! Secondo costoro, mentre l’Ucraina non è legittimata a difendersi, Israele è legittimata a usare la forza “per difendersi” come meglio le aggrada, fregandosene del diritto internazionale e dell’ONU. Si è arrivati a sostenere che l’ONU sia antisemita. Che a Gaza e altrove ci sia stato un uso sproporzionato della forza non lo dico solo io. Su queste basi equivoche, si costruirà il trumputinismo nostrano. Prevedo già che qualcuno ci farà sopra un bel movimento e magari si presenterà anche alle elezioni.

[12] I pacifisti filotirannici sono quelli che concepiscono l’uomo in termini hobbesiani, come naturalmente incapace di vivere pacificamente. L’unica pace possibile, per costoro, è la sottomissione a un tiranno cui sono concessi tutti i poteri, compreso il potere di vita e di morte. Ci si aspetta la pace dal tiranno perché si ritiene che costui, avendo già tutto, non sia spinto a togliere la vita ai sottomessi. Tuttavia c’è il piccolo inconveniente di trovarsi a fare un patto con un tiranno, il quale a rispettare i patti non è tenuto. Beninteso, l’assolutismo hobbesiano è una rispettabile teoria politica, che poteva anche essere adeguata ai suoi tempi. La quale tuttavia pare non abbia mai garantito la pace. Ai tempi nostri, i pacifisti filotirannici rientrano nel prototipo dei servi del potere. Spesso, di mestiere, fanno a vario titolo gli intellettuali.

[13] Il berlusconismo è più vivo che mai. Meloni e Salvini ne sono i continuatori.

[14] Vedi Mouffe 2018. Ho sviluppato una critica alla nozione di populismo di sinistra nel mio saggio Populisti, Ircocervi e Sarchiaponi. Cfr. Finestre rotte: Populismi, ircocervi e sarchiaponi.

[15] So bene che affermazioni del genere possono condurre alla facile accusa di elitismo. Nelle mie parole non c’è alcun disprezzo morale nei confronti degli elettori populisti. C’è solo la costatazione che le loro scelte alimentano di fatto le tendenze antidemocratiche.

[16] La distinzione è di Steven Lukes.

[17] Per questo alcuni individualisti fondamentalisti hanno accusato la democrazia di essere totalitaria.

[18] Questi temi sono stati trattati da giganti del pensiero come Tocqueville e Max Weber. In ordine di tempo, si veda Henrich 2020.

[19] Cfr. Haidt 2024.

Quando mi resi conto di non essere un genio ci rimasi piuttosto male. Ormai mi ero abituato ad una considerazione molto particolare, gravida di attese per il futuro ma in fondo comoda per il presente, giacché ad un anormale non si chiede di comportarsi normalmente e gli si consente anche la stravaganza; per cui, in luogo di sentirmi sollevato per lo scarico di una responsabilità che ancora non avvertivo, fui molto infastidito dalla reintegrazione nei ranghi e dalla necessità di omologarmi. Smisi pertanto di scrivere poesie, con molto anticipo rispetto a Rimbaud, e mi calai nella prosa: ma iniziai contemporaneamente a coltivare il veleno di una sottile vendetta.

Quando mi resi conto di non essere un genio ci rimasi piuttosto male. Ormai mi ero abituato ad una considerazione molto particolare, gravida di attese per il futuro ma in fondo comoda per il presente, giacché ad un anormale non si chiede di comportarsi normalmente e gli si consente anche la stravaganza; per cui, in luogo di sentirmi sollevato per lo scarico di una responsabilità che ancora non avvertivo, fui molto infastidito dalla reintegrazione nei ranghi e dalla necessità di omologarmi. Smisi pertanto di scrivere poesie, con molto anticipo rispetto a Rimbaud, e mi calai nella prosa: ma iniziai contemporaneamente a coltivare il veleno di una sottile vendetta.