di Paolo Repetto, 15 agosto 2024

Li ho ordinati martedì sera, sono arrivati giovedì mattina. Dalla Germania.

In linea di principio sono contrario agli acquisti di libri on-line, e credo la cosa valga per tutti i bibliofili stagionati come me (dove bibliofilo non sta solo per amante della lettura, ma per amante del libro come oggetto, e come oggetto posseduto). C’è di mezzo senz’altro la nostalgia per le librerie d’antan, quelle dove andavi a curiosare, a sfogliare, a chiacchierare col libraio o con gli altri frequentatori abituali. Erano occasioni importanti, dalle quali scaturivano conoscenze, gustosi pettegolezzi e a volte anche solide amicizie. Purtroppo però le librerie d’antan, così come i princìpi, non ci sono più. Le pochissime rimaste sono in genere “a tema” (femminismo, lgbt, ecologismo, ecc …), in linea con le nuove religioni secolari, e persino quelle dedicate all’alpinismo o ai viaggi sembrano rivolgersi a un pubblico di devoti piuttosto che di bibliofili. D’altro canto, entrare oggi in una libreria legata a un gruppo editoriale o a una catena della grande distribuzione equivale ad entrare in un supermercato, e giustamente chi ci lavora ha con i libri lo stesso rapporto che hanno i commessi dell’Esselunga con gli ingredienti delle zuppe surgelate. Allora, tanto vale: invece di sfogliare un libro ne leggi sullo schermo gli estratti, e un minuto di navigazione in rete, sia pure facendo lo slalom tra gli scogli della pubblicità, ti procura tutte le informazioni e le recensioni che desideri. Nel mio caso si aggiunge poi il fatto che mi interessa sempre meno quanto di nuovo viene pubblicato, mentre sono ancora in caccia di titoli che nel tempo mi sono passati sotto gli occhi, che ho annotato in memoria o sui miei taccuini, e che per motivi diversi non ho mai acquisito (ma la memoria è talmente satura e i taccuini sono tanti che i titoli saltano fuori di norma solo per caso).

Così non entro quasi più nelle librerie, anzi, le evito: odio vedere “mercificato” così spudoratamente ciò che un tempo era l’oggetto delle mie attese, dei miei desideri, dei miei piaceri, e che ritenevo appartenesse ad una dimensione superiore – non che i libri anche prima non fossero merce, ma lo erano con altra dignità. Mi irritano gli accostamenti insensati nelle vetrine e i criteri di visibilità sugli scaffali, le promozioni palesemente mirate solo al mercato, la rapidissima obsolescenza dei titoli, tutte cose che non badano alla qualità ma solo al consumo e al ricambio: credo che a breve sulla quarta di copertina troveremo anche la data di scadenza, come sui tappi del latte. I titoli o le case editrici sono ormai solo etichette dietro le quali vengono proposti prodotti altrettanto intercambiabili delle birre o dei detersivi.

La frequentazione la riservo piuttosto ancora ai mercatini. Dall’ultimo di Predosa sono venuto via con quarantasei volumi, due borsoni della Coop che pesavano mezzo quintale: ho stentato a riguadagnare il parcheggio. Vi ho trovato la conferma del convincimento maturato in una ormai pluridecennale militanza: occorre frequentare i mercatini poveri, quelli dove l’espositore paga quindici o venti euro (a Ovada il costo per tenere banco è di settantacinque: e infatti …). Solo lì puoi trovare figli, cognate o mogli che si disfano a basso costo, con una presenza una tantum, della biblioteca del marito (mai trovato un marito che si liberasse di quella della moglie), e che ti consentono di entrare in possesso di preziosissimi volumi della Fondazione Valla o de La Nuova Italia a un euro l’uno. In questo caso gioielli come gli scritti di Seneca “Sulla natura”, di Basilio di Cesarea o di Gregorio di Nissa, che chiaramente non leggerò mai, ma che solo a sfogliarli, o a guardarli, a sapere di possederli, danno un indicibile piacere. E poi saggi di Aby Warburg o di Ernst Curtius e di un sacco di altri “veri maestri” oggi ingiustamente negletti. Insomma, ho speso l’equivalente di tre pizze con birra media e mi son portato a casa un tesoro: che ho dovuto quasi fare entrare di soppiatto, perché mia moglie ha posto un veto sulle nuove acquisizioni, non essendoci più un centimetro di spazio in cui alloggiarli.

Al mercatino comunque non trovi le cose che cerchi: al contrario, trovi cose delle quali in genere ignoravi l’esistenza, fai delle scoperte, testi che col tempo “potrebbero rivelarsi” interessanti e che per intanto sono già appetibili per il prezzo.

La ricerca sul web è tutta un’altra faccenda. Navighi con una disposizione completamente diversa da quella con cui ti aggiri tra i banchi dell’usato. Vai in caccia di qualcosa di preciso, e quasi invariabilmente lo trovi. Certo, il sottile piacere connesso al desiderio, la soddisfazione di una ricerca che ti è costata fatica e si conclude positivamente, la gioia di un inaspettato ritrovamento: tutte queste cose te le scordi, ma anche nelle librerie-supermercato non hanno più alcun posto. Finisci allora per tagliare la testa al toro, digitare un titolo o un autore e accorgerti che ciò che pensavi ormai introvabile te lo offrono in cinquanta, e che se un’opera non è mai stata tradotta in italiano e non te la senti di affrontarla in inglese o addirittura in tedesco è disponibile magari in francese, scontatissima. A quel punto la linea di principio va a farsi benedire, e fai l’ordinativo. Trentasei ore dopo ti recapitano a casa cinque volumi, in arrivo direttamente da Berlino, con una spesa di spedizione di due euro e mezzo.

Di questi appunto volevo parlare. Quattro sono taccuini di viaggio, ma questa è l’unica cosa che li accomuna. Sono piuttosto l’esemplificazione perfetta di come si possa viaggiare e si possano poi raccontare i viaggi in maniera molto diversa. Il quinto è una raccolta di brevi biografie di viaggiatori particolarmente “eccentrici”, fuori dagli schemi, che ha anticipato, purtroppo sino a ieri a mia insaputa, se non i soggetti almeno l’idea di fondo che ispirava molte delle cose che ho scritto.

Voyages in Alaska, di John Muir, contiene i resoconti di tre viaggi di esplorazione compiuti dal naturalista americano tra il 1879 e il 1890. Di Muir avevo letto già altri tre libri, gli unici tradotti in Italia, e quindi sapevo pressappoco cosa attendermi: devo dire che ho ricevuto molto di più. Ho capito ad esempio di chi erano figli i racconti di Jack London, che ha saccheggiato da queste pagine molti protagonisti, umani e non, e ha preso lo spunto per diverse storie. Credo abbia vissuto la sua breve avventura di cercatore d’oro col libro di Muir nello zaino.

Voyages in Alaska, di John Muir, contiene i resoconti di tre viaggi di esplorazione compiuti dal naturalista americano tra il 1879 e il 1890. Di Muir avevo letto già altri tre libri, gli unici tradotti in Italia, e quindi sapevo pressappoco cosa attendermi: devo dire che ho ricevuto molto di più. Ho capito ad esempio di chi erano figli i racconti di Jack London, che ha saccheggiato da queste pagine molti protagonisti, umani e non, e ha preso lo spunto per diverse storie. Credo abbia vissuto la sua breve avventura di cercatore d’oro col libro di Muir nello zaino.

In Alaska Muir ha compiuto ben sette viaggi, gli ultimi con spedizioni ufficiali mirate soprattutto ad ampliare i territori di competenza degli Stati Uniti. Per questo si è limitato a raccogliere e a proporre i diari di questi tre, realizzati invece alla sua maniera, senza alcun supporto logistico, senza una precisa programmazione, senza un adeguato equipaggiamento, senza armi. Era particolarmente interessato ai ghiacciai, sul cui ruolo nel modellare il territorio formulò una teoria che si è poi rivelata assolutamente esatta. Nei primi viaggi si dichiara però intento soltanto all’ascolto e alla preservazione del “canto del mondo”.

Chi ha già letto La mia prima estate sulla Sierra e Mille miglia in cammino fino al golfo del Messico – dicevo – non trova molto di nuovo, se non la natura dei paesaggi. E deve mettere senz’altro in conto, per quanto concerne lo stile, l’entusiasmo pionieristico del nascente ecologismo d’oltre oceano, ispirato al trascendentalismo di Emerson. Voglio dire che i continui sbigottimenti e le urla di gioia e le danze nelle quali esprime l’eccitazione per gli spettacoli naturali alla lunga riescono un po’ fastidiosi, ma senz’altro corrispondono a un sentire, a una riconoscenza, ad una immedesimazione del tutto genuini e sinceri. Ne ha ben donde, del resto, perché a folgorarlo sono i panorami della Yosemite Valley, della Sierra Nevada o della Glacier Bay.

Si può scrivere della natura anche in questi termini, magari facendosi trasportare un po’ dall’eccesso, senza necessariamente scadere in una trita liturgia, in atteggiamenti devozionali. Ecco, Muir viaggia sempre a un livello spirituale altissimo, quasi mistico, ma mai religioso. Una lettura da consigliare vivamente, magari guidata, per evitare interpretazioni distorcenti, agli odierni fondamentalisti ecologici e ai cultori dell’integralismo animalista.

Leggendo le prime pagine di Un petit tour dans l’Hindou Kouch (1958), di Eric Newby, ho avuto l’impressione di un deja vù. La situazione iniziale mi ha ricordato immediatamente Tre uomini in barca, di Jerome, e subito dopo Una passeggiata nei boschi, di Bill Bryson: due scriteriati, assolutamente digiuni di alpinismo e animati solo dall’incoscienza inglese, si mettono in testa di compiere alcune ascensioni sui settemila dell’Afghanistan, per la precisione nella regione più remota del paese, il Nuristan. Lo fanno dopo soli tre giorni di iniziazione all’arrampicata in Inghilterra, e con una organizzazioner logistica che rende improbabile persino l’avvicinamento a quelle montagne. Ad un certo punto ho temuto che il tutto si risolvesse in una solenne buffonata, in un rovesciamento esasperato e speculare dell’understatement inglese: invece, mano a mano che procedevo a seguire le loro disavventure, i dejà vu si sono moltiplicati e hanno rivelato la loro vera natura.

Leggendo le prime pagine di Un petit tour dans l’Hindou Kouch (1958), di Eric Newby, ho avuto l’impressione di un deja vù. La situazione iniziale mi ha ricordato immediatamente Tre uomini in barca, di Jerome, e subito dopo Una passeggiata nei boschi, di Bill Bryson: due scriteriati, assolutamente digiuni di alpinismo e animati solo dall’incoscienza inglese, si mettono in testa di compiere alcune ascensioni sui settemila dell’Afghanistan, per la precisione nella regione più remota del paese, il Nuristan. Lo fanno dopo soli tre giorni di iniziazione all’arrampicata in Inghilterra, e con una organizzazioner logistica che rende improbabile persino l’avvicinamento a quelle montagne. Ad un certo punto ho temuto che il tutto si risolvesse in una solenne buffonata, in un rovesciamento esasperato e speculare dell’understatement inglese: invece, mano a mano che procedevo a seguire le loro disavventure, i dejà vu si sono moltiplicati e hanno rivelato la loro vera natura.

L’avventura di Newby e del suo socio ha luogo nel 1956. Una quindicina di anni prima lo stesso loro itinerario era stato percorso dalla coppia Annemarie Schwarzenbach (che lo racconta in La via per Kabul), e Ella Maillart (La via crudele, 1947). Alla fine degli anni Quaranta quattro scriteriati francesi amanti dell’arte orientale intraprendono un viaggio quasi simile muovendo dal Nordafrica, e lo raccontano poi in Dal Nilo al Gange, di Pierre Rambach. Nei primi anni Cinquanta è Nicolas Bouvier a percorrere a ritroso con un compagno la via della seta, attraversando i Balcani, l’Anatolia, la Persia e l’Afghanistan. E dopo Newby, soprattutto negli anni Settanta, sono decine i convertiti all’esotismo new age che si avventurano in quella direzione. Con tutti questi resoconti in memoria, sarebbe strano ora se non riconoscessi luoghi, situazioni, personaggi. Anche se ciascuno queste cose le ha raccontate a modo suo. Newby senz’altro in una maniera tutta particolare.

Gli unici suoi libri tradotti in italiano sono Amore e guerra negli Appennini e L’ultima regata del grano. Questo, che probabilmente è il migliore, almeno per gli amanti della letteratura di viaggio, non è mai stato preso in considerazione, nemmeno in questo ultimo periodo di revival del genere. Credo di poterne dare una spiegazione. Il mondo e l’umanità che Newby descrive, sia pure filtrati attraverso una dose massiccia di humor, sono tutt’altro che attraenti. Tra Istanbul a Kabul lui e il suo compagno non incontrano che miseria, disorganizzazione, e le rovine di un passato che doveva essere stato prospero, ma che sembra non aver lasciato traccia negli animi. È vero che mette in conto tutte le disavventure che gli capitano alla impreparazione sua e del suo compagno, e le legge con la cifra di un umorismo che spesso ricorda Wodehouse: ma non può non testimoniare la desolazione materiale e spirituale di quei luoghi. A volte gli è sufficiente un’osservazione casuale, senza commenti: Due nomadi passavano con un cammello, seguiti a quattro o cinquecento metri da una ragazza molto giovane carica di un fardello, che barcollava per la spossatezza. Nessuno dei due uomini le prestava la minima attenzione, ma in compenso ci salutarono calorosamente al passaggio.

Credo dunque che la ragione per la quale il libro non è ancora stato tradotto in italiano stia nella sua apparente “scorrettezza politica”. Oggi verrebbe senza dubbio accusato di proporre una visione razzista, colonialistica, imperialista, semplicemente perché dice le cose come stavano negli anni Cinquanta (e probabilmente adesso stanno anche peggio). In realtà nell’atteggiamento di Newby non ho colto traccia alcuna della supponenza e dello snobismo che spesso (molto spesso) i viaggiatori inglesi portavano nel loro bagaglio: è troppo occupato a combattere con la dissenteria, con la polvere, con le cimici che si coricano con lui, con i suoi continui qui pro quo dovuti alla non conoscenza delle lingue locali (si getta in un pozzo nero, irritato dall’inerzia degli “indigeni”, per salvare un bambino che se la sta ridendo dietro il muro di casa) per tranciare giudizi. Anche quando commenta, in più occasioni: Cavolo, siamo in pieno medioevo, non lo fa con spocchia, ma da antico entusiasta lettore di Walter Scott.

In compenso, solo a titolo di cronaca, i due dopo un paio di attacchi a vuoto riescono ad arrivare in vista della vetta del monte Samir (di 5.809 metri, ma all’epoca era stimato oltre i seimila, ed era considerato dagli afgani inespugnabile), ma il loro exploit verrà considerato, sotto il profilo alpinistico “insignificante”. La montagna sarà espugnata tre anni dopo.

Courrier de Tartarie (News from Tartary: A Journey from Peking to Kashmir, 1936) di Peter Fleming è la narrazione di un viaggio compiuto dall’autore a metà degli anni Trenta, pressappoco negli stessi luoghi visitati da Newby ma in direzione opposta, procedendo da est ad ovest, in compagnia dell’onnipresente Ella Maillart (che ha raccontato la stessa vicenda in Oasi proibite). Difficile immaginare due caratteri e due approcci al viaggio altrettanto diversi: a leggere i due resoconti parrebbero aver attraversato mondi completamente differenti.

Courrier de Tartarie (News from Tartary: A Journey from Peking to Kashmir, 1936) di Peter Fleming è la narrazione di un viaggio compiuto dall’autore a metà degli anni Trenta, pressappoco negli stessi luoghi visitati da Newby ma in direzione opposta, procedendo da est ad ovest, in compagnia dell’onnipresente Ella Maillart (che ha raccontato la stessa vicenda in Oasi proibite). Difficile immaginare due caratteri e due approcci al viaggio altrettanto diversi: a leggere i due resoconti parrebbero aver attraversato mondi completamente differenti.

Il viaggio, iniziato nel febbraio 1935, dura sette mesi e si snoda per 5600 chilometri da Pechino al Kashmir. Lo scopo è verificare cosa sta accadendo in un’area particolarmente turbolenta e quasi sconosciuta, il Turkestan cinese (o Tunganistan, ma oggi Xinjiang), situata al confine tra l’India, la Cina e la Russia.

Fleming (che tra l’altro è fratello del più celebre Jan, quello di James Bond) è uno storico tenuto in grande considerazione in Inghilterra, molto meno dalle nostre parti. L’unica traduzione in italiano di un suo scritto di viaggio (Avventura brasiliana, Longanesi, 1950) risale a settanta anni fa, e non è più stata ristampata. Varrebbe la pena proporre oggi anche questo diario asiatico, non fosse altro per confrontarlo con la versione della Maillart, ma soprattutto con la coeva descrizione fatta da Sven Hedin degli stessi luoghi e delle stesse vicende politiche.

A differenza del libro di Newby, questo è il resoconto dettagliato di tappe, spostamenti, distanze, incontri, redatto con uno stile molto più distaccato, e meno coinvolgente, nel quale l’umorismo britannico, assai trattenuto, è rivolto quasi esclusivamente agli altri. Un umorismo molto aristocratico: leggere un propagandista, un uomo con interessi intellettuali acquisiti, è noioso quanto cenare con un vegetariano.

È evidente anche che Fleming non prova simpatia per le popolazioni che incontra, e le valuta col metro dei vantaggi o degli inconvenienti che possono procurare agli interessi britannici, ancora nell’ottica del Grande Gioco (all’epoca è un agente dell’MI6, il servizio di spionaggio: del resto, ai loro servizi segreti sono legati un po’ tutti i personaggi, inglesi, russi, tedeschi, che negli anni Trenta si aggirano da quelle parti). L’autore rivendica però ripetutamente la sua posizione quasi da “osservatore esterno”: Non so nulla, e mi interessa meno, della teoria politica; la furfanteria, l’oppressione e l’inettitudine, come perpetrate dai governi, mi interessano solo nelle loro manifestazioni concrete, nel loro impatto sull’umanità: non nelle loro nebulose origini dottrinali.

Ciò non significa che il libro non sia interessante, anzi, sul piano della conoscenza dei costumi e dei caratteri di quei popoli è molto più ricco di quello di Newby: ma non è, a mio parere, altrettanto divertente.

Courrier des Andes è il titolo francese dato a Three Letters from the Andes (1991) di Patrick Leigh Fermor. Non ho ancora capito se ne esiste una traduzione italiana, a giudicare dagli esiti della ricerca in rete parrebbe di no. Paddy Fermor si aggrega nel 1955 ad una piccola spedizione esplorativa che non si pone traguardi particolarmente ambiziosi. È una sorta di ospite d’onore, e si comporta come tale. Lascia siano gli altri a scalare qualche vetta e fare le rilevazioni scientifiche, mentre inventa per sé un ruolo di custode della stufa da campo, di cronista ufficiale dell’avventura e di soprattutto di motivatore (ruolo questo che gli veniva automaticamente riconosciuto, state la sua esuberanza, da chiunque gli si accompagnasse, dai partigiani greci ai frequentatori dei circoli inglesi.). Le lettere cui si riferisce il titolo inglese sono indirizzate alla moglie Joan.

Courrier des Andes è il titolo francese dato a Three Letters from the Andes (1991) di Patrick Leigh Fermor. Non ho ancora capito se ne esiste una traduzione italiana, a giudicare dagli esiti della ricerca in rete parrebbe di no. Paddy Fermor si aggrega nel 1955 ad una piccola spedizione esplorativa che non si pone traguardi particolarmente ambiziosi. È una sorta di ospite d’onore, e si comporta come tale. Lascia siano gli altri a scalare qualche vetta e fare le rilevazioni scientifiche, mentre inventa per sé un ruolo di custode della stufa da campo, di cronista ufficiale dell’avventura e di soprattutto di motivatore (ruolo questo che gli veniva automaticamente riconosciuto, state la sua esuberanza, da chiunque gli si accompagnasse, dai partigiani greci ai frequentatori dei circoli inglesi.). Le lettere cui si riferisce il titolo inglese sono indirizzate alla moglie Joan.

Si tratta palesemente di una operazione di recupero, intesa a sfruttare la popolarità che il viaggiatore inglese stava conoscendo alla fine del secolo scorso. Fermor naturalmente rimane se stesso, la sua scrittura continua ad essere estremamente pulita e raffinata, ma al di là di qualche gustoso aneddoto o di qualche acuta osservazione sui costumi e sui comportamenti delle popolazioni andine non ha molto da offrirci. Il testo dà l’impressione di essere stato buttato giù di getto, senza passare attraverso le innumerevoli riscritture che per Paddy erano abituali: e questo è forse il suo maggior pregio.

Infine il quinto, Voyageurs excentriques, di John Keay (1982). Keay è conosciuto in Italia per due bellissimi libri di taglio storico Quando uomini e montagne si incontrano (1977) e La via delle spezie (2005), pubblicati entrambi nella benemerita collana Il cammello Battriano di Neri Pozza. Il primo soprattutto mi aveva a suo tempo affascinato, ma quando l’ho letto io, nel 2005, in Inghilterra era considerato un classico da quasi trent’anni. Eccentric Travellers, uscito nei primi anni Ottanta, in Italia non è mai stato tradotto. Ed è strano, perché ha tutti i requisiti per essere considerato a sua volta un piccolo classico. Racchiude gli schizzi biografici di sette viaggiatori pochissimo noti dalle nostre parti (immagino invece conosciutissimi in Inghilterra) e ciascuno a suo modo davvero singolari. Lo avessi letto prima, mi sarei risparmiato probabilmente lo scritto su Charles Waterton (L’inventore dei capelli a spazzola). Ma forse è stato meglio così: Waterton me lo sono guadagnato tutto e adesso lo sento davvero mio. Gli altri andrò a conoscerli meglio con calma.

Infine il quinto, Voyageurs excentriques, di John Keay (1982). Keay è conosciuto in Italia per due bellissimi libri di taglio storico Quando uomini e montagne si incontrano (1977) e La via delle spezie (2005), pubblicati entrambi nella benemerita collana Il cammello Battriano di Neri Pozza. Il primo soprattutto mi aveva a suo tempo affascinato, ma quando l’ho letto io, nel 2005, in Inghilterra era considerato un classico da quasi trent’anni. Eccentric Travellers, uscito nei primi anni Ottanta, in Italia non è mai stato tradotto. Ed è strano, perché ha tutti i requisiti per essere considerato a sua volta un piccolo classico. Racchiude gli schizzi biografici di sette viaggiatori pochissimo noti dalle nostre parti (immagino invece conosciutissimi in Inghilterra) e ciascuno a suo modo davvero singolari. Lo avessi letto prima, mi sarei risparmiato probabilmente lo scritto su Charles Waterton (L’inventore dei capelli a spazzola). Ma forse è stato meglio così: Waterton me lo sono guadagnato tutto e adesso lo sento davvero mio. Gli altri andrò a conoscerli meglio con calma.

Non posso negare che la lettura mi abbia suscitato un po’ d’invidia, qualche rammarico e alcune considerazioni. Avevo parlato dell’eventualità di un’operazione “divulgativa” di questo tipo già mezzo secolo fa con un amico, docente di storia delle esplorazioni geografiche. Non aveva bocciato l’idea, ma mi aveva fatto notare che nel nostro panorama editoriale, a differenza che in quello anglosassone o d’oltralpe, non c’era molto spazio per queste cose. Una collana miscellanea da lui stesso all’epoca diretta esigeva contributi ineccepibili sotto il profilo del protocollo storiografico, ovvero zeppi di note, di citazioni puntualmente identificabili, di riferimenti bibliografici, ecc. …: tutte cose sacrosante in vista di una preparazione all’attività storiografica, ma che risultano di norma scoraggianti per una lettura amatoriale (e tanto più dissuasivi per una scrittura non “accademica”). Aveva solo parzialmente ragione, come ha dimostrato successivamente proprio il successo de Il cammello battriano di Stefano Malatesta, ma aveva toccato anche un tasto reale, quello di una attitudine della cultura italiana al rispetto ossequioso dei “canoni” di genere, della quale mi rendo conto d’essere io stesso imbevuto.

Il che ci porta alla vera ratio di questo pezzo. Sempre diversi anni fa, in risposta ad un mio scritto comparso anche su Luomoconlavaligia (Perché non esiste in Italia una letteratura del viaggio), una collaboratrice del sito smontava le mie argomentazioni asserendo che erano frutto di una preconcetta esterofilia e sostenendo che in realtà la letteratura di viaggio era diffusissima in Italia e vantava una lunga e gloriosa tradizione. Per dimostrare quanto azzardate fossero entrambe queste affermazioni era sufficiente consultare il catalogo delle edizioni Payot, specializzate nell’editoria di viaggio e dal quale ho attinto tutti i titoli presentati sopra, e rendersi conto che negli anni Novanta del secolo scorso offrivano un solo titolo in traduzione dall’italiano, a fronte degli oltre centoventi presenti (e non per sciovinismo, perché la stragrande maggioranza erano traduzioni di opere inglesi). In quello delle edizioni La Découverte, altra collana specializzata, non ne compariva uno.

Ma basterebbero anche a mio giudizio le assenze che ho dovuto colmare trent’anni dopo cercando le traduzioni in un’altra lingua, o i ritardi coi quali sono stati presentati al pubblico italiano classici del viaggio ottocentesco come Eothen, di William Kinglake, il Viaggio all’interno dell’Africa di Mungo Park o il Viaggio a Timbouctu di René Caillié. Inoltre, in realtà nel mio articolo facevo riferimento non tanto alla letteratura, ma ad una più ampia “cultura del viaggio”.

Ora, non nego che anche in Italia, sia pure come sempre di riflesso, sia aumentato l’interesse per la letteratura di viaggio: di sicuro c’è che se ne scrive (e forse se ne legge) molta di più. Ma ho l’impressione che questo abbia poco a che vedere con una vera “cultura del viaggio”. Sembra infatti che si viaggi quasi solo in funzione del poterne scrivere, e che per giustificare la scrittura si cerchino soprattutto performance da sballati o da guinness dei primati, nelle quali si esaurisce poi tutto l’interesse: giri del mondo in monopattino o in vasche da bagno motorizzate, vie classiche, religiose o storiche percorse camminando all’indietro o ad occhi chiusi: insomma, buffonate. Oppure che ci si muova al traino delle mode e delle mete del momento, quelle “certificabili” con la progressione su Instagram o certificate ufficialmente dai grossi barnum messi in piedi per sfruttare il trend (dal camino di Compostela alla via Francigena e similari), col risultato di intrupparsi in un traffico che non ha nulla da invidiare a quello dei marciapiedi delle città cinesi. Questo accade ovunque, certamente, così come è vero che ovunque si voglia andare si è già stati preceduti dalla folla: ma rimango dell’idea che chi ha potuto crescere nutrendosi di una tradizione che il viaggio lo dava per scontato, che ad esso associava l’arricchimento spirituale (e magari anche materiale), l’apertura mentale, l’autoconsapevolezza, e non solo la fuga, l’esilio, la forzata migrazione, lo strazio del distacco, insomma, tutta la piagnucolosa retorica dell’“addio monti” che da noi sino a ieri ha dettato i canoni del sentire, ebbene, costui riesca a viaggiare ancora oggi con uno spirito diverso.

Magari mi sbaglio, magari siamo ormai tutti uniformati a consumare chilometri anziché a provare emozioni e curiosità genuine: ma avrei voluto poter leggere anch’io prima dei vent’anni Newby, e persino Peter Fleming.

Ci risiamo. L’ho perso un’altra volta. Rallento e mi volto a cercarlo, ma già immagino cosa sta facendo: è parecchio indietro, si è fermato a scattare una foto. In una settimana ha fatto andare tre dozzine di rullini, ha fotografato ogni albero della Foresta Nera, ogni fontana, ogni casolare. Una volta a casa, se metterà in fila tutte le dia scattate potrà rifare il percorso per intero.

Ci risiamo. L’ho perso un’altra volta. Rallento e mi volto a cercarlo, ma già immagino cosa sta facendo: è parecchio indietro, si è fermato a scattare una foto. In una settimana ha fatto andare tre dozzine di rullini, ha fotografato ogni albero della Foresta Nera, ogni fontana, ogni casolare. Una volta a casa, se metterà in fila tutte le dia scattate potrà rifare il percorso per intero.

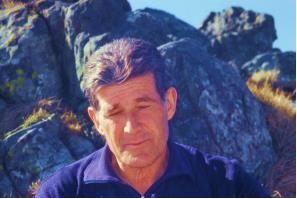

Ogni volta che salgo il Tobbio trovo un pezzo di Pietro Jannon. Non ossa o brandelli di equipaggiamento, ché purtroppo non è morto dove gli sarebbe piaciuto, ma spezzoni di memoria, fotogrammi di sentieri percorsi assieme. È capitato anche ieri, quando a metà percorso mia figlia, senza nemmeno allungare troppo, mi ha lasciato ad ammirarne le spalle e il passo deciso e a meditare mesto sul trascorrere del tempo. Ero chiaramente orgoglioso di lei, ma non nascondo che ero anche un po’ avvilito, sia pure considerando il mezzo secolo che ci separa.

Ogni volta che salgo il Tobbio trovo un pezzo di Pietro Jannon. Non ossa o brandelli di equipaggiamento, ché purtroppo non è morto dove gli sarebbe piaciuto, ma spezzoni di memoria, fotogrammi di sentieri percorsi assieme. È capitato anche ieri, quando a metà percorso mia figlia, senza nemmeno allungare troppo, mi ha lasciato ad ammirarne le spalle e il passo deciso e a meditare mesto sul trascorrere del tempo. Ero chiaramente orgoglioso di lei, ma non nascondo che ero anche un po’ avvilito, sia pure considerando il mezzo secolo che ci separa.

Quando penso a Pietro non posso fare a meno di ricordare l’inverno del 2000. Da parecchi fine settimana con il solito gruppo di amici del CAI di Ovada si organizzavano gite domenicali, solitamente sull’appennino ligure, comunque non lontano da Ovada, onde evitare, il mattino, il viaggio di avvicinamento. È noioso viaggiare la mattina presto nella cattiva stagione, specialmente se sei con la tua macchina, con ancora un po’ di sonno addosso, e i compagni appena saliti sono già riaddormentati, e tu, tra l’incazzatura della mancanza di compagnia e tutte le idee che circolano per la testa in queste occasioni, navighi per raggiungere la meta. Una volta arrivato doverli svegliare ad uno ad uno e sentirti dire che hai posteggiato nel posto sbagliato, in quanto c’era un posteggio più vicino, là dietro l’angolo, che ci hai messo troppo tempo, che prendevi le curve troppo veloci, che la macchina è rumorosa e il riscaldamento non era sufficiente, oppure era troppo alto, e altro ancora.

Quando penso a Pietro non posso fare a meno di ricordare l’inverno del 2000. Da parecchi fine settimana con il solito gruppo di amici del CAI di Ovada si organizzavano gite domenicali, solitamente sull’appennino ligure, comunque non lontano da Ovada, onde evitare, il mattino, il viaggio di avvicinamento. È noioso viaggiare la mattina presto nella cattiva stagione, specialmente se sei con la tua macchina, con ancora un po’ di sonno addosso, e i compagni appena saliti sono già riaddormentati, e tu, tra l’incazzatura della mancanza di compagnia e tutte le idee che circolano per la testa in queste occasioni, navighi per raggiungere la meta. Una volta arrivato doverli svegliare ad uno ad uno e sentirti dire che hai posteggiato nel posto sbagliato, in quanto c’era un posteggio più vicino, là dietro l’angolo, che ci hai messo troppo tempo, che prendevi le curve troppo veloci, che la macchina è rumorosa e il riscaldamento non era sufficiente, oppure era troppo alto, e altro ancora.

Dice che va in Equador, ma poi depista e prende la corriera per Silvano d’Orba. Si prenota per un pellegrinaggio a Lourdes, poi segue i canterini della S.O.M.S a Riva Trigoso. A Vicenza si confonde con gli alpini al raduno nazionale, partecipa ad una gara non competitiva e raggiunge Bolzano, dove, per via della barba, lo scambiano per Messner e gli propongono un ottomila in apnea. A Francoforte, con un sorriso selvaggio, seduce una hostess della Lufthansa, che gli trova un posto sull’ala di un DC9 per un volo a Lisbona, poi Amsterdam e, finalmente, Quito. Qui, in canoa, scende le rapide del Napo, incontra gli indios che gli offrono banane e da lui imparano a dire “Ciao”. A Riobamba prende il trenino della Cordigliera Real (quello del caffè che suona la samba) e conosce tanti riobambiti. Gli offrono la testa di un nemico surgelata, col leasing; rifiuta cortesemente, insegna a dire “Ciao a tutti” e scende a Guayaquil.

Dice che va in Equador, ma poi depista e prende la corriera per Silvano d’Orba. Si prenota per un pellegrinaggio a Lourdes, poi segue i canterini della S.O.M.S a Riva Trigoso. A Vicenza si confonde con gli alpini al raduno nazionale, partecipa ad una gara non competitiva e raggiunge Bolzano, dove, per via della barba, lo scambiano per Messner e gli propongono un ottomila in apnea. A Francoforte, con un sorriso selvaggio, seduce una hostess della Lufthansa, che gli trova un posto sull’ala di un DC9 per un volo a Lisbona, poi Amsterdam e, finalmente, Quito. Qui, in canoa, scende le rapide del Napo, incontra gli indios che gli offrono banane e da lui imparano a dire “Ciao”. A Riobamba prende il trenino della Cordigliera Real (quello del caffè che suona la samba) e conosce tanti riobambiti. Gli offrono la testa di un nemico surgelata, col leasing; rifiuta cortesemente, insegna a dire “Ciao a tutti” e scende a Guayaquil.

Pietro Jannon potrebbe essere definito, con un riferimento di carattere letterario, il pittore delle isole. Uno di quegli stravaganti personaggi dei romanzi di Conrad, che innamorato dei mari in bonaccia e delle brevi esili terre che qua e là vi galleggiano come immobili relitti di un naufragio, passano la loro vita vagabonda spostandosi di spiaggia in spiaggia, irretiti ogni volta di più, e ogni volta di più prigionieri, di un gioco di luci e di orizzonti altrove irreperibili. Erano, quelli di Conrad, personaggi alla ricerca della smemoratezza, i quali, lasciatisi alle spalle una civiltà non congeniale, solo sui mari e tra isole del Sud, a contatto con gli aspetti più elementari e violenti di una natura incontaminata dell’uomo, sembravano riacquistare il senso della propria esistenza. Che era un’esistenza vissuta epidermicamente, rinunciataria, talvolta fallimentare e consapevolmente condotta al di fuori di quegli schemi e imposizioni, e soprattuitto impegni, che le società costituite comportano. Ma al contrario di essi, dei vagabondi conradiani, Piero Jannon, pur manifestando anch’egli la vocazione a itinerari insulari e marini, non muove dalla stessa necessità di dimenticanza e di fuga: va anzi alla ricerca della nostra più antica memoria, là dove la civiltà mediterranea conobbe il punto più alto e irripertibile della propria espressione; dove ancora oggi, a distanza di millenni, le pietre e i colori ce ne conservano testimonianza, e l’aria e il paesaggio ce ne tramandano il clima. Il suo è infatti un viaggio che si ripete puntualmente sui mari greci dell’Egeo, tra Patmos e Samos, tra Rodi e Creta: e se, materialmente parlando, rispetta i ritmi lenti della vecchie navi a vapore o il respiro sonnolento delle risacche deserte, la sua cadenza vera, interiore, è sincronizzata su qualcosa di più di quanto l’occhio non consenta di abbracciare: procede all’indietro, verso le origini di ciò che fummo e che ancora oggi, grazie ad allora, siamo. Alla scoperta, cioè, della nostra stessa identità. Su queste terre battute e inaridite dal sole, sprofondate in un silenzio da tragedia consumata, già crocevia di popoli e campi di battaglia, terre finalmente restituite alla quiete della stanchezza e del destino compiuto: su queste terre, Piero Jannon, ritornato alle radici della storia, sembra potercene interpretare – attraverso le immagini di superficie – le pieghe più riposte e segrete.

Pietro Jannon potrebbe essere definito, con un riferimento di carattere letterario, il pittore delle isole. Uno di quegli stravaganti personaggi dei romanzi di Conrad, che innamorato dei mari in bonaccia e delle brevi esili terre che qua e là vi galleggiano come immobili relitti di un naufragio, passano la loro vita vagabonda spostandosi di spiaggia in spiaggia, irretiti ogni volta di più, e ogni volta di più prigionieri, di un gioco di luci e di orizzonti altrove irreperibili. Erano, quelli di Conrad, personaggi alla ricerca della smemoratezza, i quali, lasciatisi alle spalle una civiltà non congeniale, solo sui mari e tra isole del Sud, a contatto con gli aspetti più elementari e violenti di una natura incontaminata dell’uomo, sembravano riacquistare il senso della propria esistenza. Che era un’esistenza vissuta epidermicamente, rinunciataria, talvolta fallimentare e consapevolmente condotta al di fuori di quegli schemi e imposizioni, e soprattuitto impegni, che le società costituite comportano. Ma al contrario di essi, dei vagabondi conradiani, Piero Jannon, pur manifestando anch’egli la vocazione a itinerari insulari e marini, non muove dalla stessa necessità di dimenticanza e di fuga: va anzi alla ricerca della nostra più antica memoria, là dove la civiltà mediterranea conobbe il punto più alto e irripertibile della propria espressione; dove ancora oggi, a distanza di millenni, le pietre e i colori ce ne conservano testimonianza, e l’aria e il paesaggio ce ne tramandano il clima. Il suo è infatti un viaggio che si ripete puntualmente sui mari greci dell’Egeo, tra Patmos e Samos, tra Rodi e Creta: e se, materialmente parlando, rispetta i ritmi lenti della vecchie navi a vapore o il respiro sonnolento delle risacche deserte, la sua cadenza vera, interiore, è sincronizzata su qualcosa di più di quanto l’occhio non consenta di abbracciare: procede all’indietro, verso le origini di ciò che fummo e che ancora oggi, grazie ad allora, siamo. Alla scoperta, cioè, della nostra stessa identità. Su queste terre battute e inaridite dal sole, sprofondate in un silenzio da tragedia consumata, già crocevia di popoli e campi di battaglia, terre finalmente restituite alla quiete della stanchezza e del destino compiuto: su queste terre, Piero Jannon, ritornato alle radici della storia, sembra potercene interpretare – attraverso le immagini di superficie – le pieghe più riposte e segrete.

A due anni di distanza dalla sua ultima mostra ovadese, Piero Jannon torna dunque a riconfermare la propria validità di pittore che, superando i limiti di un calligrafismo fine a se stesso, riesce a penetrare la sostanza medesima della materia. Il suo linguaggio, da allora, ha acquistato in essenzialità e, contemporaneamente, in spessore. Le sue isole desolate, i suoi mari cupi, le sue brucianti visioni, vengono a restituire anche a noi – insieme alla percezione fisica delle canicole e dei tramonti – il significato più vasto e più impalpabile del tempo: il significato, vale a dire, del nostro dramma quotidiano; la consapevolezza di ciò che è destinato a finire e di ciò che è destinato a sopravviverci. La supremazia di una natura che, in uno splendore di luci e di ombre, già racchiude in sé la compiutezza degli eventi stabiliti.

A due anni di distanza dalla sua ultima mostra ovadese, Piero Jannon torna dunque a riconfermare la propria validità di pittore che, superando i limiti di un calligrafismo fine a se stesso, riesce a penetrare la sostanza medesima della materia. Il suo linguaggio, da allora, ha acquistato in essenzialità e, contemporaneamente, in spessore. Le sue isole desolate, i suoi mari cupi, le sue brucianti visioni, vengono a restituire anche a noi – insieme alla percezione fisica delle canicole e dei tramonti – il significato più vasto e più impalpabile del tempo: il significato, vale a dire, del nostro dramma quotidiano; la consapevolezza di ciò che è destinato a finire e di ciò che è destinato a sopravviverci. La supremazia di una natura che, in uno splendore di luci e di ombre, già racchiude in sé la compiutezza degli eventi stabiliti.

Pietro Jannon appartiene a pieno titolo a questa categoria di nomadi, imprevedibili, schivi, fieramente gelosi della propria indipendenza. Puoi incontrarlo sul Tobbio, tra le rovine dell’Acropoli o sulla via di Katmandu e non ti dirà mai “sono venuto sin qui”, ma “stavo passando di qui”, e già solleverà lo zaino, diretto da un’altra parte. Il suo viaggio è sempre in corso: non contempla punti d’arrivo, così come non suppone luoghi da cui fuggire. Non ne ha bisogno, e non perché si sostanzi dello spostamento in sé, ma perché in quest’ottica ogni luogo è altrettanto significativo nel raggiungerlo come nel lasciarlo.

Pietro Jannon appartiene a pieno titolo a questa categoria di nomadi, imprevedibili, schivi, fieramente gelosi della propria indipendenza. Puoi incontrarlo sul Tobbio, tra le rovine dell’Acropoli o sulla via di Katmandu e non ti dirà mai “sono venuto sin qui”, ma “stavo passando di qui”, e già solleverà lo zaino, diretto da un’altra parte. Il suo viaggio è sempre in corso: non contempla punti d’arrivo, così come non suppone luoghi da cui fuggire. Non ne ha bisogno, e non perché si sostanzi dello spostamento in sé, ma perché in quest’ottica ogni luogo è altrettanto significativo nel raggiungerlo come nel lasciarlo.

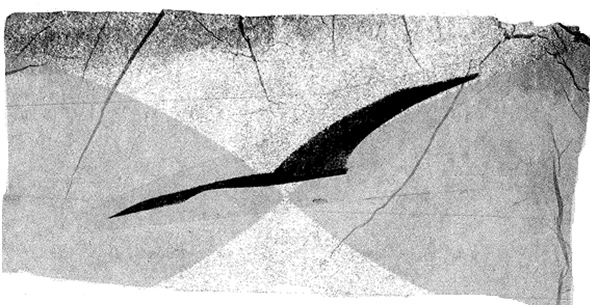

Gli itinerari hanno sempre orizzonti. Brevi o ampi, sono il confine immaginario che si muove con noi. Le linee sono dunque il termine ed il prolungamento, ad un tempo, delle proiezioni fantastiche, dei desideri, delle ambizioni. Spesso, tracce appena percepibili tra cielo e terra, tra cielo e mare. Il mondo sensibile e il mondo celeste trovano l’effimera e mutevole unione nel segno tracciato.

Gli itinerari hanno sempre orizzonti. Brevi o ampi, sono il confine immaginario che si muove con noi. Le linee sono dunque il termine ed il prolungamento, ad un tempo, delle proiezioni fantastiche, dei desideri, delle ambizioni. Spesso, tracce appena percepibili tra cielo e terra, tra cielo e mare. Il mondo sensibile e il mondo celeste trovano l’effimera e mutevole unione nel segno tracciato.

In un’opera di Pietro Jannon, una delle più recenti, appartenente al ciclo dei “divieti”, è possibile leggere la perfetta metafora della nostra attuale condizione. Probabilmente la metafora non è del tutto consapevole, ma proprio questo è il bello e il mistero dell’arte: la capacità di dire parole non pronunciate e di trasmettere idee non pensate.

In un’opera di Pietro Jannon, una delle più recenti, appartenente al ciclo dei “divieti”, è possibile leggere la perfetta metafora della nostra attuale condizione. Probabilmente la metafora non è del tutto consapevole, ma proprio questo è il bello e il mistero dell’arte: la capacità di dire parole non pronunciate e di trasmettere idee non pensate. La prima riguarda lo sforzo di edificazione di un sistema normativo universalistico di diritti e di doveri (in contrapposizione a quello particolaristico e consuetudinario), e di un corredo etico, di imperativi e finalità ( in sostituzione di quello morale e religioso), prodotto nei secoli della modernità dalla cultura laica occidentale, e mirante in ultima analisi a uniformare a livello globale i comportamenti. Questa potrebbe in apparenza sembrare addirittura una vittoria, dal momento che tale sistema è nato e si è sviluppato in funzione degli interessi dei gruppi o delle classi dominanti, e la sua sudditanza al potere non è in discussione: ma in realtà ci troviamo di fronte soltanto alla rimozione dell’impalcatura che è servita ad innalzare il palazzo della cultura e del mercato (soprattutto del mercato) globali. L’impalcatura nascondeva l’oscenità architettonica e strutturale di quel lager immenso che si estende ormai su tutto il pianeta, ma in qualche modo garantiva anche ai detenuti delle sicurezze, a volte delle vie di fuga. Garantiva il riconoscimento della individualità, se non altro esortando all’assunzione di una responsabilità individuale, o sanzionandola.

La prima riguarda lo sforzo di edificazione di un sistema normativo universalistico di diritti e di doveri (in contrapposizione a quello particolaristico e consuetudinario), e di un corredo etico, di imperativi e finalità ( in sostituzione di quello morale e religioso), prodotto nei secoli della modernità dalla cultura laica occidentale, e mirante in ultima analisi a uniformare a livello globale i comportamenti. Questa potrebbe in apparenza sembrare addirittura una vittoria, dal momento che tale sistema è nato e si è sviluppato in funzione degli interessi dei gruppi o delle classi dominanti, e la sua sudditanza al potere non è in discussione: ma in realtà ci troviamo di fronte soltanto alla rimozione dell’impalcatura che è servita ad innalzare il palazzo della cultura e del mercato (soprattutto del mercato) globali. L’impalcatura nascondeva l’oscenità architettonica e strutturale di quel lager immenso che si estende ormai su tutto il pianeta, ma in qualche modo garantiva anche ai detenuti delle sicurezze, a volte delle vie di fuga. Garantiva il riconoscimento della individualità, se non altro esortando all’assunzione di una responsabilità individuale, o sanzionandola.

Se dovessimo formulare una definizione di Pietro Jannon, diremmo che è un pittore mediterraneo; e non nel senso che la sua produzione trae alimento, in prevalenza, da un determinato paesaggio: ma nel senso che essa sembra racchiudere quasi naturalmente, di tale paesaggio, gli elementi più intimi e segreti: quegli elementi contradditori e drammatici che soltanto una vocazione ed un’affinità riescono ad avvertire al di là dell’apparenza superficiale. Eppure Jannon è un pittore del Nord, nato precisamente a Venasca, in provincia di Cuneo (anno 1936), e vissuto tra le domestiche colline del Monferrato ovadese, che furono oggetto dei suoi primi tentativi fin dall’età di quindici anni. Nato e vissuto, cioè, in un ambiente in cui i termini dello scontro non sussistono più, sussistono più, da quando l’uomo – sia pure attraverso anni di fatica – è riuscito col lavoro a plasmare la materia a sua immagine e somiglianza. Ma forse fu proprio per questo, per questa insufficienza di contrasti, ch’egli si spinse a ricercare altrove ciò che il suo temperamento di artista richiedeva per meglio esprimersi. E lo trovò lontano dalle pianure e dalle colline dei suoi luoghi di origine, nelle isole: là dove – come lo stesso Jannon ricorda – le cose, sospese tra terra e mare, tra mare e cielo, sembrano vivere più raccolte in se stesse, incontaminate da fattori meccanici, e affidate nella loro vicenda, oggi come ieri, alla legge violenta delle stagioni.

Se dovessimo formulare una definizione di Pietro Jannon, diremmo che è un pittore mediterraneo; e non nel senso che la sua produzione trae alimento, in prevalenza, da un determinato paesaggio: ma nel senso che essa sembra racchiudere quasi naturalmente, di tale paesaggio, gli elementi più intimi e segreti: quegli elementi contradditori e drammatici che soltanto una vocazione ed un’affinità riescono ad avvertire al di là dell’apparenza superficiale. Eppure Jannon è un pittore del Nord, nato precisamente a Venasca, in provincia di Cuneo (anno 1936), e vissuto tra le domestiche colline del Monferrato ovadese, che furono oggetto dei suoi primi tentativi fin dall’età di quindici anni. Nato e vissuto, cioè, in un ambiente in cui i termini dello scontro non sussistono più, sussistono più, da quando l’uomo – sia pure attraverso anni di fatica – è riuscito col lavoro a plasmare la materia a sua immagine e somiglianza. Ma forse fu proprio per questo, per questa insufficienza di contrasti, ch’egli si spinse a ricercare altrove ciò che il suo temperamento di artista richiedeva per meglio esprimersi. E lo trovò lontano dalle pianure e dalle colline dei suoi luoghi di origine, nelle isole: là dove – come lo stesso Jannon ricorda – le cose, sospese tra terra e mare, tra mare e cielo, sembrano vivere più raccolte in se stesse, incontaminate da fattori meccanici, e affidate nella loro vicenda, oggi come ieri, alla legge violenta delle stagioni.

Grande commozione nella sezione del CAI di Ovada per la scomparsa di Pietro Jannon, che ha avuto un ruolo determinante nella gestione della sede e dell’attività sociale negli ultimi vent’anni. Grande appassionato di ambienti naturali, pittore, fotografo, viaggiatore prima che il viaggio diventasse una moda, ti portava a scoprire l’Appennino con l’esperienza di chi ha visto il mondo: dall’Islanda alle Galapagos, dall’Alaska al Tibet.

Grande commozione nella sezione del CAI di Ovada per la scomparsa di Pietro Jannon, che ha avuto un ruolo determinante nella gestione della sede e dell’attività sociale negli ultimi vent’anni. Grande appassionato di ambienti naturali, pittore, fotografo, viaggiatore prima che il viaggio diventasse una moda, ti portava a scoprire l’Appennino con l’esperienza di chi ha visto il mondo: dall’Islanda alle Galapagos, dall’Alaska al Tibet.

Pietro Jannon era nato nel 1936 a Venasca, in Val Varaita. ed è approdato nell’ovadese nell’immediato dopoguerra, seguendo gli spostamenti della famiglia. In Ovada ha frequentato le secondarie inferiori e un corso di disegno decorativo presso il maestro Resecco e ha successivamente lavorato come decoratore per la Cristalvetro e come designer presso la LAI.

Pietro Jannon era nato nel 1936 a Venasca, in Val Varaita. ed è approdato nell’ovadese nell’immediato dopoguerra, seguendo gli spostamenti della famiglia. In Ovada ha frequentato le secondarie inferiori e un corso di disegno decorativo presso il maestro Resecco e ha successivamente lavorato come decoratore per la Cristalvetro e come designer presso la LAI.

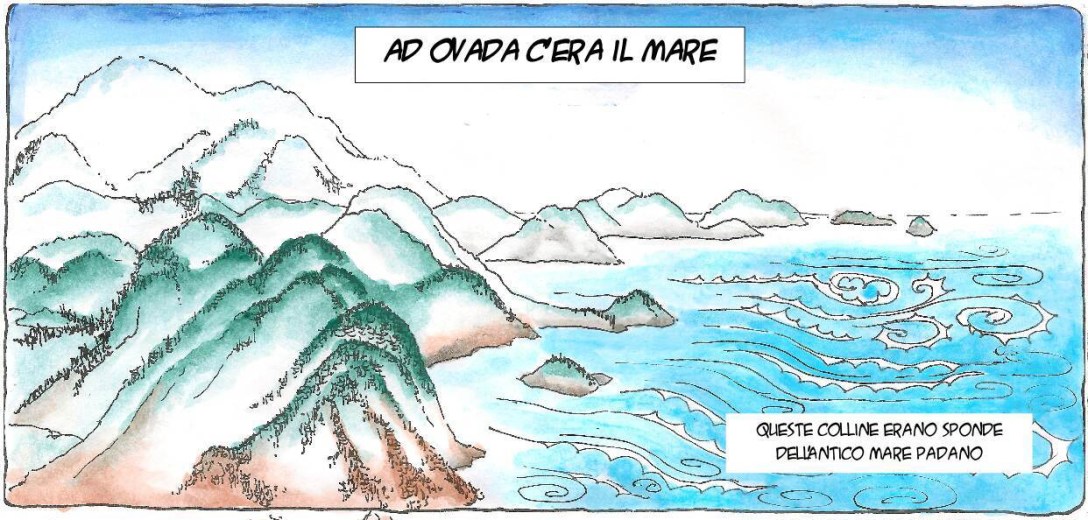

Non che a Ovada proprio non ci fossi mai stato: rimaneva qualche ricordo di “toccate e fughe” per comprare da … la “bell’e calda” (letterariamente e fuori dai confini di Alessandria: la farinata), rimanevano certe escursioni domenicali inconcludenti, in cui, frastornati da un’animazione (per noi insolita e sorprendente) di turisti d’Oltregiogo, non si riusciva a trovare un parcheggio comodo per fare due passi e si optava per i paesi dei dintorni, rimaneva addirittura la prima gita in macchina, sulla prima macchina entrata in famiglia (una FIAT 850 color caffelatte).

Non che a Ovada proprio non ci fossi mai stato: rimaneva qualche ricordo di “toccate e fughe” per comprare da … la “bell’e calda” (letterariamente e fuori dai confini di Alessandria: la farinata), rimanevano certe escursioni domenicali inconcludenti, in cui, frastornati da un’animazione (per noi insolita e sorprendente) di turisti d’Oltregiogo, non si riusciva a trovare un parcheggio comodo per fare due passi e si optava per i paesi dei dintorni, rimaneva addirittura la prima gita in macchina, sulla prima macchina entrata in famiglia (una FIAT 850 color caffelatte). Parto dunque per Ovada quell’estate di qualche anno fa, in una calda metà mattina di primo agosto. Oltre ai ricordi detti, porto con me una piccola scorta mentale di generi di conforto letterali: le rapide pennellate di un paesaggio romantico fra Orba e Stura, tanto piaciuto a De Chirico, che fanno di Ovada una de Le città di Ascanio di Fausto Bima, le tracce d’umidità e di variegata umanità sui muri dell’accoratissima Via Benedetto Cairoli, Ovada di Mario Canepa, il suo senso dominante di freddo incipiente o di sole esangue della memoria, poi gli odori autunnali, il rito delle provviste, il caffè fumoso popolato dalla bizzarrìa de Il padrone dell’agricoltura di Marcello Venturi, infine gli studi e le analisi, con le inevitabili evocazioni, di un mondo di provincia che tra Otto e Novecento si apriva al progresso, in un saggio di Giancarlo Subbrero (Trasformazioni economiche e sviluppo urbano. Ovada da metà Ottocento ad oggi).

Parto dunque per Ovada quell’estate di qualche anno fa, in una calda metà mattina di primo agosto. Oltre ai ricordi detti, porto con me una piccola scorta mentale di generi di conforto letterali: le rapide pennellate di un paesaggio romantico fra Orba e Stura, tanto piaciuto a De Chirico, che fanno di Ovada una de Le città di Ascanio di Fausto Bima, le tracce d’umidità e di variegata umanità sui muri dell’accoratissima Via Benedetto Cairoli, Ovada di Mario Canepa, il suo senso dominante di freddo incipiente o di sole esangue della memoria, poi gli odori autunnali, il rito delle provviste, il caffè fumoso popolato dalla bizzarrìa de Il padrone dell’agricoltura di Marcello Venturi, infine gli studi e le analisi, con le inevitabili evocazioni, di un mondo di provincia che tra Otto e Novecento si apriva al progresso, in un saggio di Giancarlo Subbrero (Trasformazioni economiche e sviluppo urbano. Ovada da metà Ottocento ad oggi). Poi succede qualcosa che sdipana con facilità una stato d’animo che si era come aggrovigliato. Perché? In effetti ci sono quattro azioni, intervenute nel frattempo, che tenterò poi di spiegare nel loro potere risolvente. Elenco:

Poi succede qualcosa che sdipana con facilità una stato d’animo che si era come aggrovigliato. Perché? In effetti ci sono quattro azioni, intervenute nel frattempo, che tenterò poi di spiegare nel loro potere risolvente. Elenco: