di Paolo Repetto, 8 novembre 2021

La ricognizione nelle letture della scorsa estate mi sta prendendo la mano. Davvero non mi ero accorto che la stagione fosse stata così ricca. Ero distratto dai nostri successi sportivi (la raccolta continua: ori mondiali nel ciclismo su pista, nella ginnastica a corpo libero e in quella ritmica e nel nuoto: uno persino in matematica; manca più solo il rugby), dall’uscita allo scoperto dei neo-squadristi e dall’epidemia di coming out televisivi.

Riparto dunque dall’acquisizione più recente, quel Balene nella pancia che è comparso poco tempo fa sul sito. Non voglio mettere il becco dappertutto, ma la lettura mi ha intrigato “attivamente”, mi ha indotto a spingere un po’ più in là lo sguardo, e credo fosse ciò che chi lo ha scritto si augurava. L’ho fatto a modo mio, senza scendere in profondità e limitandomi a cercare altri esempi letterari di soggiorni più o meno prolungati nelle pance di mostri marini: il che magari non risponde esattamente agli intenti dell’autore, ma soddisfa piuttosto la mia maniacale sindrome dei repertori. E tuttavia, qualcosa è venuto fuori anche da questa scorribanda in superficie. Le considerazioni che seguono non sono quindi riservate solo a chi è affetto dalla stessa mia malattia.

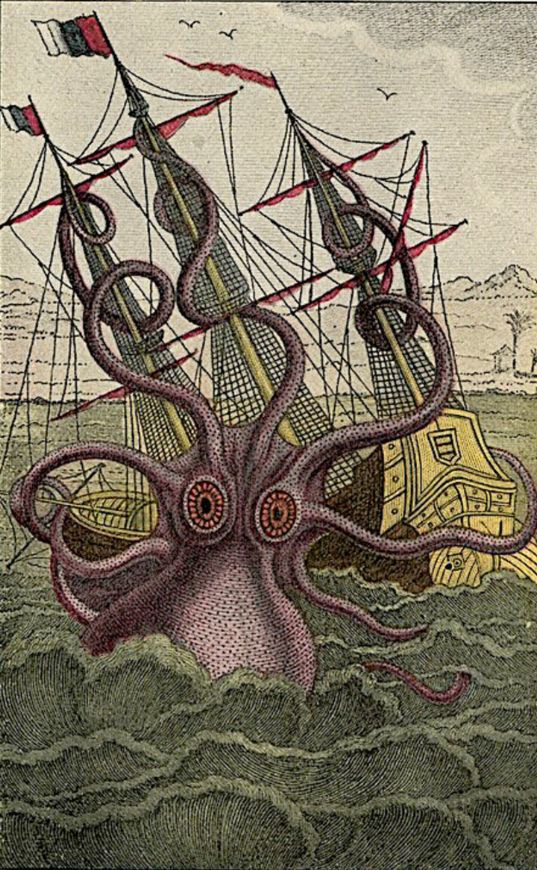

Per cominciare, ho verificato che la condizione dalla quale il saggio prende spunto, la prigionia nel ventre di un mostro, di un pesce o di un cetaceo, è talmente ricorrente da costituire un vero e proprio tòpos, le cui costanti sono una situazione iniziale negativa, l’essere ingoiato, e una soluzione finale positiva, l’uscirne vivo (e la singolarità sta proprio nel fatto che i protagonisti rimangono incolumi, passano per la bocca senza essere triturati dai denti, scivolano senza essere soffocati in gola e non sono bruciati dagli acidi dello stomaco). Non voglio inseguirne qui tutte le diverse fenomenologie, perché una cosa del genere porterebbe solo ad un elenco arido e inutile: le narrazioni mitologiche e le letterature di tutti i popoli del mondo sono piene di mostri marini di dimensioni immani e dalle forme più fantasiose, balene-isola, serpenti di mare, piovre giganti, draghi, ecc…. Mi limito pertanto a ricordare alcune delle più famose (dando per scontate naturalmente le storie di Giona, di Pinocchio e della balena bianca, che sono già state ampiamente rievocate in Balene nella pancia), cercando di lasciar parlare il più possibile i testi. Credo che anche quelli che ai fini dell’indagine sulla “leviatanologia” paiono irrilevanti possano in realtà diventare rivelatori.

Ciò che veramente importa è infatti quel che accade alle vittime, una volta dentro. La condizione e il tipo di reazione possono variare, ma sono tutte riconducibili grosso modo a due filoni: uno che potremmo definire mistico-biblico (anche se la storia di Giona non è affatto un archetipo, riprende miti mesopotamici molto più antichi) e un altro di matrice greco-razionalistica. Nel primo caso l’incidente è vissuto come occasione di riflessione, di espiazione e di redenzione rispetto ad una colpa originaria, il pesce è uno strumento di Dio e la soluzione arriva dall’esterno, per volontà appunto divina; nel secondo è sofferto come prigionia soffocante da cui evadere, il pesce-mostro è ucciso dall’interno, e la liberazione è frutto della intelligenza e dello spirito di sopravvivenza umani.

In sostanza, la vicenda viene usata spesso come metafora di una condizione di disagio psicologico, talvolta come simbolico passaggio di rigenerazione, di norma come espediente fantasioso per insaporire l’avventura.

In sostanza, la vicenda viene usata spesso come metafora di una condizione di disagio psicologico, talvolta come simbolico passaggio di rigenerazione, di norma come espediente fantasioso per insaporire l’avventura.

Un esempio di reazione “razionale” (le virgolette qui ci stanno tutte) è offerto, nella letteratura classica, dalla Storia Vera di Luciano di Samosata. Di vero nella Storia di Luciano c’è in effetti ben poco, anzi, proprio nulla, e quindi andrebbe gustata esclusivamente per l’abilità nel tenere sempre alta la curva dell’iperbole, senza pretendere significati reconditi. Ma il confronto con il trattamento biblico della stessa situazione diventa inevitabile.

Vedo di riassumere. L’autore e i suoi compagni, che si sono messi per mare in cerca di avventure, ne trovano più di quante vorrebbero, tanto da finire addirittura sulla luna. Di ritorno dal nostro satellite (dove peraltro le cose vanno esattamente come da noi, tra guerre continue) scendono sulla Terra, o meglio planano sull’oceano, e quasi subito la loro nave viene inghiottita da un’enorme balena. All’interno del cetaceo trovano un grande mare, e in mezzo ad esso un’isola abitata da tribù cannibali e primitive. Lasciamo però la parola al protagonista:

Due soli giorni navigammo con buon tempo, al comparire del terzo dalla parte che spuntava il sole a un tratto vediamo un grandissimo numero di fiere diverse e di balene, e una più grande di tutte lunga ben millecinquecento stadi venire a noi con la bocca spalancata, con larghissimo rimescolamento di mare innanzi a sé, e fra molta schiuma, mostrandoci denti più lunghi dei priapi di Siria, acuti come spiedi, e bianchi come quelli d’elefante. Al vederla: – Siamo perduti –, dicemmo tutti quanti, e abbracciati insieme aspettavamo; ed eccola avvicinarsi, e tirando a sé il fiato c’inghiottì con tutta la nave; ma non ebbe tempo di stritolarci, ché fra gl’intervalli dei denti la nave sdrucciolò giu.

Come fummo dentro la balena, dapprima era buio, e non vedevamo niente; ma dipoi avendo essa aperta la bocca, vediamo una immensa caverna larga e alta per ogni verso, e capace d’una città di diecimila abitanti. Stavano sparsi qua e là pesci minori, molti altri animali stritolati, e alberi di navi, e ancore, e ossa umane, e balle di mercanzie. Nel mezzo era una terra con colline, formatasi, come io credo, dal limo inghiottito; sovr’essa una selva con alberi d’ogni maniera, ed erbe e ortaggi, e pareva coltivata; volgeva intorno un duecento quaranta stadi, e ci vedevamo anche uccelli marini, come gabbiani e alcioni, fare i loro nidi su gli alberi.

Allora venne a tutti un gran pianto, ma infine io diedi animo ai compagni, e fermammo la nave. Essi battuta la selce col fucile accesero del fuoco, e così facemmo un po’ di cotto alla meglio. Avevamo intorno a noi pesci d’ogni maniera, e ci rimaneva ancora acqua di Espero. Il giorno appresso levatici, quando la balena apriva la bocca, vedevamo ora terre e montagne, ora solamente cielo, e talora anche isole, e così ci accorgemmo che essa correva veloce per tutte le parti del mare.

Poiché ci fummo in certo modo abituati a vivere così, io presi sette compagni e andai nella selva per scoprire il paese. […] Affrettato il passo giungemmo a un vecchio e un giovinetto, che con molta cura lavoravano un orticello, e l’annaffiavano con l’acqua condotta dalla fonte.

Compiaciuti insieme e spauriti, ci fermammo; e loro, come si può credere, commossi del pari, rimasero senza parlare. Dopo alcun tempo il vecchio disse: Chi siete voi, o forestieri? forse geni marini o uomini sfortunati come noi? ché noi siamo uomini, nati e vissuti su la terra, e ora siamo marini, e andiamo nuotando con questa belva che ci chiude, e non sappiamo che cosa siamo diventati, ché ci par d’essere morti, e pur sappiamo di vivere.

Compiaciuti insieme e spauriti, ci fermammo; e loro, come si può credere, commossi del pari, rimasero senza parlare. Dopo alcun tempo il vecchio disse: Chi siete voi, o forestieri? forse geni marini o uomini sfortunati come noi? ché noi siamo uomini, nati e vissuti su la terra, e ora siamo marini, e andiamo nuotando con questa belva che ci chiude, e non sappiamo che cosa siamo diventati, ché ci par d’essere morti, e pur sappiamo di vivere.

A queste parole io risposi: Anche noi, o padre, siamo uomini, e siamo arrivati poco fa, inghiottiti l’altro ieri, con tutta la nave. Ci siamo inoltrati volendo conoscere com’è fatta la selva, che pareva grande e selvaggia […] Ma narraci i casi tuoi: chi sei tu, e come qui entrasti.

Quando fummo sazi, ci domandò di nostra ventura, e io gli narrai distesamente ogni cosa della tempesta, dell’isola, del viaggio per l’aria, della guerra, fino alla discesa nella balena.

Egli ne fece le meraviglie grandi, e poi a sua volta ci narrò i casi suoi, dicendo: Fino alla Sicilia navigammo prosperamente, ma di là un vento gagliardissimo dopo tre giorni ci trasportò nell’Oceano, dove abbattutici nella balena, fummo uomini e nave inghiottiti; e morti tutti gli altri, noi due soli scampammo. Sepolti i compagni, e rizzato un tempio a Nettuno, viviamo questa vita coltivando quest’orto, e cibandoci di pesci e di frutti. La selva, come vedete, è grande, e ha molte viti, dalle quali facciamo vino dolcissimo; ha una fonte, forse voi la vedeste, di chiarissima e freschissima acqua. Di foglie, ci facciamo i letti, bruciamo fuoco abbondante, prendiamo con le reti gli uccelli che volano, e peschiamo vivi i pesci che entrano ed escono per le branchie della balena; qui ci laviamo ancora, quando ci piace, che c’è un lago non molto salato, di un venti stadi di circuito, pieno d’ogni sorta di pesci, dove nuotiamo e andiamo in una barchetta che io stesso ho costruito. Son ventisette anni da che siamo stati inghiottiti, e forse potremmo sopportare ogni altra cosa, ma troppo grave molestia abbiamo dai nostri vicini, che sono intrattabili e selvatici.

A sistemare i vicini ci pensano Luciano e i suoi compagni. Secondo un costume che già all’epoca era consolidato l’equipaggio stermina tutti i selvaggi, ma si ritrova poi ad assistere ad una battaglia tra giganti che combattono stando su isole lunghissime, che spostano a remi come fossero piroghe. I greci capiscono allora che la faccenda può diventare delicata e cominciano a studiare come filarsela.

Da allora in poi, non potendo io sopportare di rimanere più a lungo nella balena, andavo mulinando come uscirne. In prima ci venne il pensiero di forare nella parete del fianco destro, e scappare. Ci mettemmo a cavare; ma cava, e cava quasi cinque stadi, era niente: onde smettemmo, e pensammo di bruciare il bosco, e così far morire la balena. Riuscito questo, ci sarebbe facile uscire. Cominciando dunque dalle parti della coda vi mettemmo fuoco, e per sette giorni ed altrettante notti non sentì bruciarsi; nell’ottavo ci accorgemmo che si risentiva, ché più lentamente apriva la bocca, e come l’apriva la richiudeva. Nel decimo e nell’undecimo era quasi incadaverita, e già puzzava. Nel dodicesimo appena noi pensammo che se in un’apertura di bocca non le fossero puntellati i denti mascellari da non farglieli più chiudere, noi correremmo pericolo di morir chiusi dentro la balena morta: onde puntellata la bocca con grandi travi, preparammo la nave, vi riponemmo molta provvigione d’acqua, e destinammo Scintaro a fare da pilota. Il giorno appresso era già morta, noi varammo la nave, e tiratala per l’intervallo dei denti, e ad essi sospesala dolcemente la calammo nel mare.

Usciti a questo modo, salimmo sul dorso della balena, e fatto un sacrificio a Nettuno, ivi rimanemmo tre dì, ché era bonaccia, e il quarto ci mettemmo alla vela. (Luciano di Samosata, Storia vera, libri I e II)

Al di là degli intenti di Luciano, che cerca solo di catturare e mantenere viva la meraviglia del lettore con gli effetti speciali, e quindi usa toni e modi che con la vicenda biblica di Giona hanno niente a che vedere, vengono fuori dei particolari che segnano una differenza significativa. Il luogo buio ma ricco di pesci, relitti di navi e ossa umane, piuttosto che a un loculo dove giacere per tre giorni in attesa della rinascita (che è il caso di Giona, a cui si rifarà poi dichiaratamente quello di Cristo) somiglia molto ad un possibile aldilà, abitato da uomini cui “pare d’essere morti, e pur sanno di vivere”. Anche se non è lecito leggere nella narrazione romanzesca di Luciano troppi significati simbolici, è pur vero che presso le culture classiche la tomba è un luogo ricco di oggetti e cibo, corredo necessario ad accompagnare il defunto nella sua nuova condizione. Come a dire che di qui o di là, non c’è poi molta differenza. Non è certo quello che pensavano gli eroi omerici, a giudicare dalle interviste che Ulisse realizza durante la discesa nell’Ade, ma si attaglia invece perfettamente all’epicureismo che Luciano professa. I tempi eroici sono finiti da un pezzo, e questo è lo specchio del mondo in cui Luciano vive.

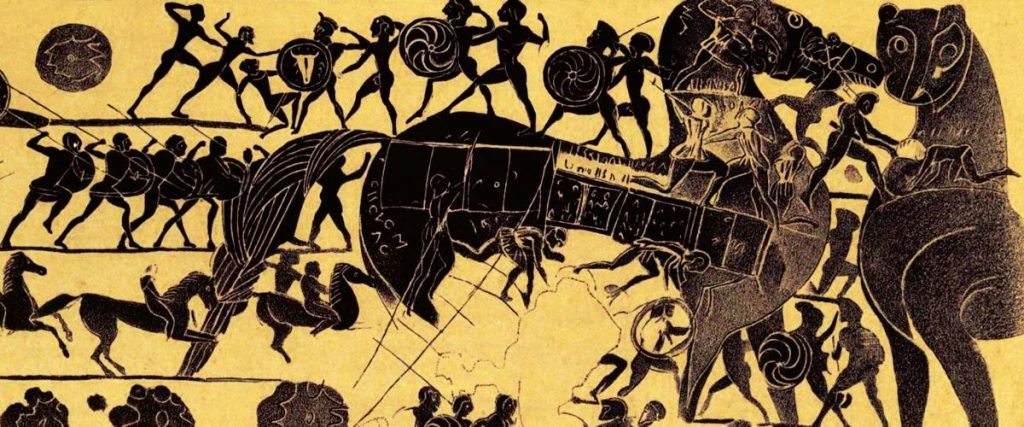

Anche lui fa però riferimento ad una preesitente mitologia classica che di mostri acquatici ne propone a bizzeffe, o che propone lo stesso con fattezze diverse (è quello che viene denominato kētos; da cui successivamente, nella tradizione cristiana, il cetaceo per eccellenza, identificato nella balena). Perseo, ad esempio, lo combatte per salvare Andromeda (e in alcune versioni del mito lo uccide dopo essersi fatto ingoiare. In altre è invece Eracle ad uccidere ketos).

Anche lui fa però riferimento ad una preesitente mitologia classica che di mostri acquatici ne propone a bizzeffe, o che propone lo stesso con fattezze diverse (è quello che viene denominato kētos; da cui successivamente, nella tradizione cristiana, il cetaceo per eccellenza, identificato nella balena). Perseo, ad esempio, lo combatte per salvare Andromeda (e in alcune versioni del mito lo uccide dopo essersi fatto ingoiare. In altre è invece Eracle ad uccidere ketos).

Particolarmente temuti sono poi i serpenti marini e le piovre. Nel secondo libro dell’Eneide sono proprio due serpenti usciti dal mare ad aggredire sulla spiaggia di Troia Laocoonte ed i suoi due figli. Riporto l’episodio, facendolo però raccontare non da Virgilio, ma da un autore leggermente più tardo, Petronio, perché nella sua narrazione c’è un interessante parallelo tra due tipi di mostruosità, quella naturale rappresentata dai serpenti che ingoiano i figli di Laocoonte e dilaniano il padre accorso in loro aiuto, e quella artificiale, rappresentata dal cavallo, (che tale appare subito ai Troiani, un mostrum, come dice Enea), nella cui pancia si nascondono i Greci per riuscire a penetrare in Troia.

Laocoonte ministro di Nettuno fende urlando la folla, vibra la lancia, la scaglia nel ventre del mostro, ma il volere dei numi gli fa debole il braccio, e il colpo rimbalza attutito, e dà credito all’inganno. Ma ancora egli chiede vigore alla mano spossata e saggia con l’ascia i concavi fianchi. Trasalgono i giovani chiusi nel ventre panciuto, e al loro sussurro la mole di quercia palpita d’estranea angoscia. Quei giovani presi andavano a prendere Troia, finendo per sempre la guerra con frode inaudita. Ma ecco un altro prodigio là dove Tenedo sorge dal mare, i flutti si gonfiano turgidi, rimbalzano le onde, si gonfiano di schiuma che la spiaggia ribatte, quale un tonfo di remi arriva nel cuore sereno della notte, quando solca una flotta le acque del mare che fervide gemono sotto l’impeto delle chiglie. Là noi volgiamo gli occhi e vediamo due draghi, che torcendosi spingono l’onda agli scogli, e coi petti impetuosi vorticano schiume intorno ai fianchi, come alte navi. Il mare percuotono con le code, le sciolte criniere lampeggiano come gli occhi, un bagliore di folgore incendia il mare e le onde sono tutte un tremolio di fremiti. Ogni cuore è sgomento. Cinti di sacre bende e con addosso il costume frigio i due figli gemelli di Laocoonte stavano lì sulla spiaggia. A un tratto li avvinghiano nelle loro spire i due draghi di fiamma, e quelli protendono ai morsi le piccole mani. Ciascuno non sé ma il fratello aiuta, e pietà si scambiano, finché morte li coglie in un mutuo terrore. Alla strage si aggiunge anche il padre, ben debole aiuto, che i due draghi già sazi di morte assalgono e trascinano sul lido. Giace vittima il sacerdote tra le are e il suo corpo percuote la terra. Cosi venne profanato il sacro e Troia affacciata sulla rovina perse per prima cosa gli dèi. (Satyricon, 88.9.4)

Anche in questo caso lo scotto per il successo è la permanenza nel ventre buio di un animale. Quasi una forma di iniziazione. Ma, come dice Petronio, quella che si compie qui è una dissacrazione. E la dissacrazione vera è quella operata attraverso la téchne, la capacità di artificio degli umani. Il cavallo è una macchina: non è la prima, esistono altre macchine da guerra, ma questa nasconde uomini nella sua pancia. Prelude a mostri di altro tipo.

Le creature marine mostruose diventano una presenza fissa nelle mappe tardo-medioevali del mondo, soprattutto in quelle nordiche. Ma perdono per strada la loro valenza simbolica, per assumere invece sempre più una funzione narrativa o decorativa. Non esistono per punire chi si è macchiato di qualche colpa o dubita della giustizia divina, ma rientrano nel folklore paesaggistico e nei rischi dell’avventura. Sono significative in questo senso le immagini di draghi marini che corredano la Storia dei popoli settentrionali di Olao Magno (una delle perle della mia biblioteca: In Vinegia, appresso Francesco Bindoni, MDLXI) o la Carta Marina realizzata dallo stesso tra il 1527 ed il 1539, immagini che sono poi state trasferite pari pari nelle carte di Ortelio agli inizi del secolo successivo. I mostri sono rappresentati nel loro rapporto con gli umani, che rimane sempre ambiguo: nell’immagine di fianco, ad esempio, i naviganti hanno agganciato con l’ancora una creatura mostruosa, scambiandola per un’isola, e sono poi scesi tranquillamente dalla nave per accendere un fuoco sulla sua schiena. In questo caso nella situazione paradossale è evidente la linea di discendenza da Luciano: nelle caratteristiche fisiche attribuite al mostro c’è invece quella dalle antiche mitologie norrene, che al mare, e nella fattispecie all’oceano, associavano pericoli di ogni tipo, e quei pericoli li traducevano e li ibridavano visivamente nelle figurazioni più bizzarre.

Le creature marine mostruose diventano una presenza fissa nelle mappe tardo-medioevali del mondo, soprattutto in quelle nordiche. Ma perdono per strada la loro valenza simbolica, per assumere invece sempre più una funzione narrativa o decorativa. Non esistono per punire chi si è macchiato di qualche colpa o dubita della giustizia divina, ma rientrano nel folklore paesaggistico e nei rischi dell’avventura. Sono significative in questo senso le immagini di draghi marini che corredano la Storia dei popoli settentrionali di Olao Magno (una delle perle della mia biblioteca: In Vinegia, appresso Francesco Bindoni, MDLXI) o la Carta Marina realizzata dallo stesso tra il 1527 ed il 1539, immagini che sono poi state trasferite pari pari nelle carte di Ortelio agli inizi del secolo successivo. I mostri sono rappresentati nel loro rapporto con gli umani, che rimane sempre ambiguo: nell’immagine di fianco, ad esempio, i naviganti hanno agganciato con l’ancora una creatura mostruosa, scambiandola per un’isola, e sono poi scesi tranquillamente dalla nave per accendere un fuoco sulla sua schiena. In questo caso nella situazione paradossale è evidente la linea di discendenza da Luciano: nelle caratteristiche fisiche attribuite al mostro c’è invece quella dalle antiche mitologie norrene, che al mare, e nella fattispecie all’oceano, associavano pericoli di ogni tipo, e quei pericoli li traducevano e li ibridavano visivamente nelle figurazioni più bizzarre.

Una vera balena in grasso ed ossa la ritroviamo invece nella letteratura cavalleresca tra Quattrocento e Cinquecento. Nel quarto dei Cinque Canti che Ariosto aggiunse e poi ritolse all’Orlando furioso, a finire nel suo ventre è Ruggero, perseguitato dalla maga Alcina.

Una vera balena in grasso ed ossa la ritroviamo invece nella letteratura cavalleresca tra Quattrocento e Cinquecento. Nel quarto dei Cinque Canti che Ariosto aggiunse e poi ritolse all’Orlando furioso, a finire nel suo ventre è Ruggero, perseguitato dalla maga Alcina.

Avea Ruggier lasciato poche miglia

Tariffa a dietro, e dalla destra sponda

Vede le Gade, e più lontan Siviglia,

E nelle poppe avea l’aura seconda;

Quando a un tratto di man, con maraviglia,

Un’isoletta uscir vide dell’onda:

Isola pare, ed era una balena

Che fuor del mar scopría tutta la schiena.

Nel panico che segue la nave prende fuoco, e Ruggero tra il morire bruciato e l’annegare sceglie la seconda opzione e si butta in mare con tutte le armi. Ma

Qual suol vedersi in lucida onda e fresca

Di tranquillo vivaio correr la lasca

Al pan che getti il pescatore, o all’esca

Ch’in ramo alcun delle sue rive nasca;

Tal la balena, che per lunga tresca

Segue Ruggier, perché di lui si pasca,

Visto il salto, v’accorre, e senza noja

Con un gran sorso d’acqua se lo ingoja.

Ruggier, che s’era abbandonato e al tutto

Messo per morto, dal timor confuso,

Non s’avvide al cader, come condutto

Fosse in quel luogo tenebroso e chiuso;

Ma perché gli parea fetido e brutto,

Esser spirto pensò di vita escluso.

Era come una grotta ampia e capace

L’oscurissimo ventre ove era sceso (…)

Brancolando, le man quanto può stende

Dall’un lato e dall’altro, e nulla prende.

Un picciol lumicin d’una lucerna

Vide apparir lontan per la caverna.

Chi sopravviene è un vecchio dalla lunga barba bianca, che alla domanda di Ruggero: sono vivo o sono morto? risponde:

Chi sopravviene è un vecchio dalla lunga barba bianca, che alla domanda di Ruggero: sono vivo o sono morto? risponde:

Figliuol, rispose il vecchio, tu sei vivo,

Come anch’io son; ma fôra meglio molto

Esser di vita l’uno e l’altro privo,

Che nel mostro marin viver sepolto.

Tu sei d’Alcina, se non sai, captivo;

Ella t’ha il laccio teso, e al fin t’ha côlto,

Come côlse me ancora, con parecchi

Altri che ci vedrai, giovani e vecchi.

Tra questi altri, presso i quali il vecchio conduce Ruggero, e che si sono organizzati come in un camping, c’è anche Astolfo.

Tosto che pon Ruggier là dentro il piede,

Vi riconosce Astolfo paladino,

Che mal contento in un dei letti siede,

Tra sè piangendo il suo fiero destino.

Lo corre ad abbracciar, come lo vede:

Gli leva Astolfo incontra il viso chino:

E come lui Ruggier esser conosce,

Rinnôva i pianti, e fa maggior l’angosce.

I due si confidano vicendevolmente le proprie sventure, e poi si mettono a tavola, per un banchetto imbandito dai compagni di Astolfo. Come siano alla fine usciti dal ventre della balena non lo sappiamo. Ariosto li liquida così:

Ma di Astolfo e Ruggier più non vi sego:

Diròvvi un’altra volta i lor successi.

Finch’io ritorno a rivederli, ponno

Cenare ad agio, e di poi fare un sonno.

Non ce lo dirà mai perché nella versione definitiva dell’Orlando l’episodio che ho appena raccontato non compare: compare sì la balena, ma Astolfo viaggia sul suo dorso accanto ad Alcina, della quale è follemente innamorato. Ruggero si lancia inutilmente in mare per sottrarlo all’incantesimo amoroso, ma è respinto dalle onde. La differenza tra le due versioni è sostanziale: quella da me riportata è stata elaborata da Ariosto in un momento di ripensamenti morali e religiosi (siamo nella fase più calda della riforma protestante), e si fondava sulla possibilità di riscatto dalla pazzia umana attraverso la fede. Sono propenso a credere che non sia estraneo l’influsso dell’Elogio della follia di Erasmo. Questo spiega la riesumazione del modello biblico, declinato alla luce dell’etica cavalleresca, per cui i due eroi, prigionieri della follia umana e redenti dalla follia della Croce, diventano soldati di Cristo.

Il motivo per il quale i cinque canti non sono stati inseriti è comunque evidente. Ripensamenti o no, Ariosto si è reso conto che non c’entravano affatto con lo spirito e con la temperie del poema, e ce li ha risparmiati.

Esistono però, se non nella mitologia almeno nella tradizione popolare, anche dei pesci buoni, come quello che nella quinta giornata del Pentamerone di Giovan Battista Basile sottrae la giovane Nennella all’annegamento, ingoiandola, e la risputa poi fuori dopo averla condotta in salvo. Nennella e il fratello Ninnillo sono stati lasciati nel bosco per volontà di una matrigna cattiva (un pescecane maledetto, la definisce Basile), Dopo varie vicende finiscono separati, e mentre Ninnillo è adottato da un principe, Nennella, rapita da un corsaro, è coinvolta nel naufragio dell’imbarcazione di quest’ultimo, nel quale tutti muoiono tranne lei.

Solo Nennella […] scampò questo pericolo perché proprio in quel momento si trovò vicino alla barca un grande pesce fatato, che, aprendo un abisso di bocca, se l’inghiottì. E quando la ragazza credeva di avere finito i suoi giorni proprio allora trovò cose da trasecolare nella pancia di questo pesce, perché c’erano campagne bellissime, giardini deliziosi, una casa signorile con tutte le comodità, dove se ne stava da principessa.

Solo Nennella […] scampò questo pericolo perché proprio in quel momento si trovò vicino alla barca un grande pesce fatato, che, aprendo un abisso di bocca, se l’inghiottì. E quando la ragazza credeva di avere finito i suoi giorni proprio allora trovò cose da trasecolare nella pancia di questo pesce, perché c’erano campagne bellissime, giardini deliziosi, una casa signorile con tutte le comodità, dove se ne stava da principessa.

Ora accadde che quel pesce la portasse di peso a uno scoglio, dove […] il principe era venuto a prendere il fresco. E Ninnillo s’era posto a un verone del palazzo. Nennella lo vide attraverso le fauci aperte del pesce e gridò: “fratello mio, fratello mio”. […]

Il principe gli disse di accostarsi a pesce e vedere che cosa fosse […] E Ninnillo si avvicinò al pesce e quello, poggiata la testa sopra uno scoglio e aperti sei palmi di bocca, ne fece uscire Nennella, così bella che sembrava proprio una ninfa che, in un intermezzo, usciva, per incanto di qualche mago, da quella bestia. (Pentamerone, V giornata, favola VII)

Per completezza di informazione, c’è il lieto fine: il principe combina per entrambi dei matrimoni da favola, mentre la matrigna finisce sfracellata dentro una botte fatta rotolare giù da una rupe.

Quasi due secoli dopo un altro eroe letterario fa quest’esperienza: è il barone di Münchausen (a proposito: andando a sfogliare per l’ennesima volta il libro delle sue avventure ho ritrovato l’episodio della trombetta da postiglione che si era congelata e che una volta al caldo della stufa si scongela ed emette le sue note. Qui l’autore si è chiaramente ispirato all’episodio di Gargantua che ho riportato ne L’estate tra i ghiacci). Il barone, o meglio, il suo biografo, Rudolf Erich Raspe, pesca a piene mani dai racconti di Luciano e dell’Ariosto, compreso il viaggio sulla luna, e non può certo mancare di fare la sua esperienza col cetaceo. Anzi, è quasi un habitué degli incontri molto ravvicinati con balene o con pesci comunque enormi. Li racconta ad una maniera che sarà un secolo dopo quella di Mark Twain, perentoria ed essenziale, quasi a non lasciare il tempo al lettore di riprendersi dallo stupore. Come a dire: se non mi credi, cosa stai a fare qui, puoi andare a bere da un’altra parte.

Ma è anche il modello sul quale si fondano i cartoni animati del Vicoyote e di Silvestro, di un mondo paradossale, opposto a quello razionale e reale, nel quale l’inverosimile sconfigge di continuo il verosimile, le situazioni sono rovesciate, i rapporti distorti. In fondo questo cumulo continuo di frottole non fa che anticipare la tecnica persuasiva della pubblicità e del dibattito politico moderni. Procede per accumulo di enfatizzazioni, iperboli, pure invenzioni ed esasperazioni, fino a farci accettare la menzogna come norma. Ma almeno, nella bocca del barone tutto il racconto è simpaticamente surreale, le fanfaronate si susseguono come fuochi d’artificio, esplodono a raffica senza accampare alcuna pretesa di credibilità.

Riporto quasi per intero i passi, che traggo da una vecchia traduzione per Marzocco a cura di Giuseppe Fanciulli, perché difficilmente potrete trovare nelle edizioni moderne una versione così fedele all’originale di Raspe (oggi circolano solo “adattamenti”, e tremo a pensare a cosa succederà quando i “politicamente corretti” si ricorderanno del barone).

Errammo per oltre tre mesi senza sapere dove andavamo, non avendo bussola, finché ci trovammo in un mare che appariva tutto nero. Ne assaggiammo l’acqua e scoprimmo con grandissimo stupore che era ottimo vino, così che ci volle tutta la nostra autorità per impedire ai marinai di ubriacarsi. Purtroppo il nostro pensiero fu presto distolto da questa inezia, perché ci trovammo circondati da immense balene e da altri mostri marini smisurati, uno dei quali era talmente lungo che non riuscii a vederne la coda, neanche con l’aiuto dei migliori cannocchiali.

Per disgrazia ci accorgemmo della sua presenza quando gli eravamo già troppo vicini, e in men che non si dice tutta la nostra nave con le vele spiegate e gli alberi ritti passò nella sua gola.

Là dentro errammo per qualche tempo, finché, avendo il mostro inghiottito una prodigiosa massa d’acqua, la nave seguì la corrente, e ci trovammo in un momento nello stomaco della bestia. L’aria per la verità, era laggiù piuttosto calda, e tuttavia gettammo l’ancora in un sicuro porto e ci guardammo in giro. Vi era un gran numero di ancore, gomene, scialuppe e di navi cariche e vuote inghiottite dal mostro. L’oscurità profonda ci costringeva all’uso continuo delle torce: due volte al giorno galleggiavamo e due eravamo a secco: quando il mostro beveva era il flusso e quando risputava l’acqua era il riflusso. Secondo i nostri calcoli l’acqua immessa era ordinariamente in quantità maggiore di quella contenuta nel lago di Ginevra, che ha trenta chilometri di circonferenza.

Il secondo giorno della nostra prigionia volli tentare, col capitano e gli altri ufficiali, un’escursione durante il periodo del riflusso. Muniti di torce scoprimmo tanta altra gente che si trovava nelle stesse condizioni nostre. Ve n’era di ogni nazione: saranno state più di diecimila persone, che si disponevano appunto a tener consiglio per decidere sul mezzo migliore per uscire da quella prigione.

Vi erano persino dei bambini che non avevano mai visto il mondo, essendo nati là dentro […]

Proposi subito un tentativo di salvataggio con l’introdurre due alberi maestri legati insieme nella gola del pesce, in modo che non potesse più chiudere la bocca. (…) Il mostro sbadigliò, e l’asta lunghissima venne subito piantata nella sua gola, quindi il passaggio rimase per noi definitivamente aperto, e non appena giunse l’ora del reflusso disponemmo un ottimo servizio di scialuppe per rimorchiare tutte le navi fino alla luce del sole.

Potete immaginare con quale gioia lo salutammo dopo quindici giorni di prigionia e di tenebre. […] dopo molte profonde osservazioni io potei riconoscere che ci trovavamo nel Mar Caspio. Come mai potevamo essere giunti a questo mare che è come un gran lago chiuso da ogni parte? … il mostro che ci aveva ospitato nel suo stomaco per due settimane doveva averci trascinato fin là traversando qualche passaggio sottomarino.

Ci ha preso gusto, perché nella seconda parte del libro, quella dedicata alle avventure di mare, Münchhausen racconta della collisione con una balena addormentata lunga ottocento metri, una botta talmente violenta che un marinaio che stava ammainando la vela maestra è sbalzato in aria di quindici chilometri, e riesce a tornare sulla nave solo aggrappandosi alla coda di un gabbiano. La balena, giustamente risentita, prende in bocca l’ancora e trascina la nave a velocità folle per un sacco di tempo, fino a quando la catena si spezza. Ma il bello viene dopo.

Mentre è al comando di una guarnigione a Marsiglia, il barone decide di concedersi una bella nuotata in mare. Ma:

Ad un tratto, veloce come un lampo, vidi venire verso di me un pesce enorme che mostrava già la bocca spalancata intenzionato a divorarmi. Non avevo via di scampo: fuggire era impossibile. Dovevo escogitare una soluzione al più presto possibile. Impulsivamente mi feci il più piccino possibile, cacciando la testa fra le spalle e stringendo più che potevo le braccia contro il corpo. Mi fu così possibile passare tra le ganasce del pesce e scivolare nel suo stomaco senza finire maciullato dalla sua affilata dentatura.

Puoi immaginare l’oscurità nella quale piombai una volta all’interno di quel corpo, ma ciò che mi risultò veramente insopportabile fu il calore. Di lì a poco sarei morto soffocato. Presi, dunque, una decisione drastica: provocare un tale dolore alle viscere del pesce da indurlo a una qualsiasi reazione! Iniziai, infatti, a ballare, ad agitarmi e a dimenarmi come un pazzo furioso lungo tutto il ventre dell’animale.

L’animale, a sua volta, fece la stessa cosa. Poi cominciò a urlare e a gemere in un modo spaventoso; infine si alzò, emergendo per metà dall’acqua. L’equipaggio di un bastimento mercantile italiano, che usciva allora dal porto, rallentò per ammirare quello spettacolo curioso e mai visto prima. I marinai si armarono di ferri e uncini e attaccarono il pesce, che in pochi minuti fu ucciso. Quindi la preda venne condotta a riva e io udii distintamente quegli uomini che si consultavano su come farla a pezzi per ottenere la maggiore quantità possibile di olio pregiato. II pericolo che stavo correndo era veramente grande. Rischiavo di essere squartato assieme all’animale. Cercai di non farmi prendere dal panico e di ragionare. Avrei atteso pazientemente che i ferri affondassero nella carne del pesce e avrei poi calcolato la direzione del taglio, nascondendomi altrove.

Dapprima i marinai lacerarono il ventre dell’animale cosicché, appena intravidi la punta dell’arpione bucare le viscere, andai a rifugiarmi nella coda dell’animale. Poi, quando la luce naturale illuminò la cavità, presi a gridare con tutta la forza dei miei polmoni. Mi è impossibile descriverti la meraviglia che si dipinse su tutti i volti nel momento in cui la mia voce si fece strada fra le viscere del pesce. Quella meraviglia fu anche più grande quando videro uscire un uomo vivo e completamente nudo come il nostro primo padre Adamo.

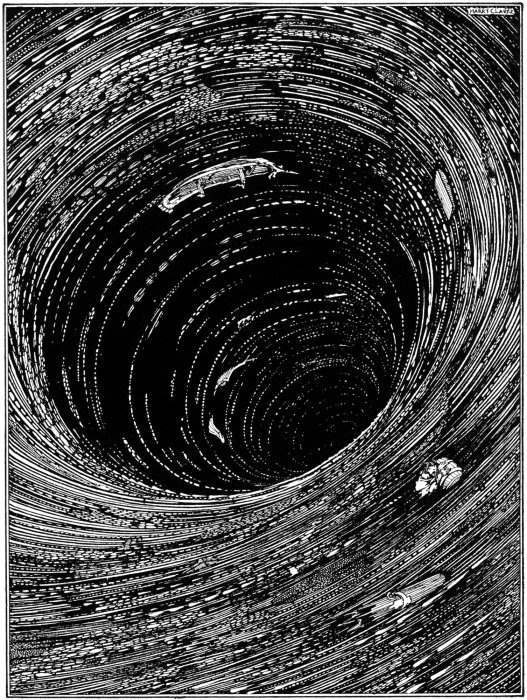

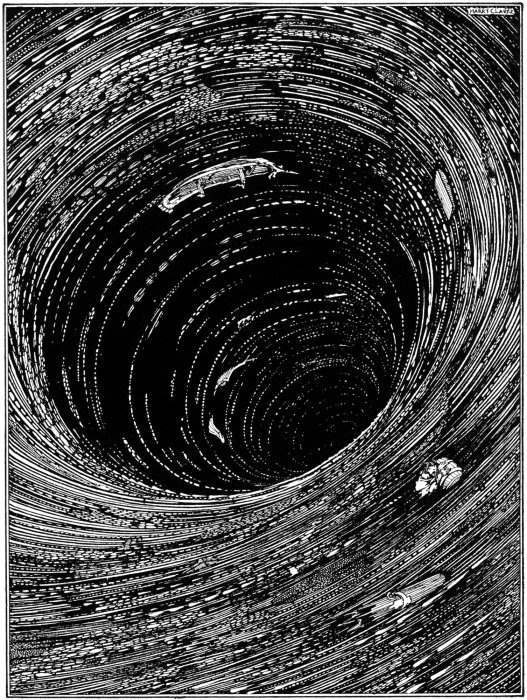

Il topos dell’ingoiamento torna con frequenza nella letteratura romantica e tardo-romantica, sia pure sotto spoglie rinnovate. Può rientrarci infatti anche la vicenda raccontata da Edgard Allan Poe in Una discesa nel Maelström, così come Le avventure di Gordon Pym, che ci fanno incontrare un altro essere mostruoso, la sfinge dei ghiacci.

Nel primo racconto una violenta tempesta sospinge tre pescatori norvegesi, tre fratelli, verso un enorme vortice: il maelström. La loro imbarcazione è risucchiata in un abisso che si apre a cono rovesciato e viene attirata verso il fondo. Alla fine uno solo dei tre si salva, aggrappandosi ad un barile vuoto che è risputato fuori. Le correnti lo spingono a questo punto verso la riva, e lì può raccontare la terribile esperienza che ha vissuto: ma ne è uscito trasformato, i suoi capelli si sono completamente sbiancati e il suo equilibrio psichico è distrutto.

Nel primo racconto una violenta tempesta sospinge tre pescatori norvegesi, tre fratelli, verso un enorme vortice: il maelström. La loro imbarcazione è risucchiata in un abisso che si apre a cono rovesciato e viene attirata verso il fondo. Alla fine uno solo dei tre si salva, aggrappandosi ad un barile vuoto che è risputato fuori. Le correnti lo spingono a questo punto verso la riva, e lì può raccontare la terribile esperienza che ha vissuto: ma ne è uscito trasformato, i suoi capelli si sono completamente sbiancati e il suo equilibrio psichico è distrutto.

Qui dominante è il tema della potenza distruttiva della natura, dalla quale nella sua fragilità l’essere umano viene divorato. Ma, al di là dello sgomento, c’è una certa rassegnata identificazione:

“Ora che eravamo in mezzo al gorgo, mi sentivo più calmo … Avendo compreso che oramai non avevamo più alcuna speranza, mi ero liberato di gran parte del terrore … Penso che fosse la disperazione a distendere i miei nervi.”

che può diventare addirittura attrazione:

“Trovavo fosse una cosa meravigliosa morire in quel modo e folle dare tanta importanza alla mia vita personale di fronte a quella manifesta ne della potenza di Dio.”

Un Poe decisamente biblico, così come biblico è il suo contemporaneo Melville. C’è però anche qualcos’altro. L’orrore viene dall’abisso, e l’abisso sul quale ci affacciamo può essere anche quello degli strati più profondi del nostro animo, nel quale albergano sentimenti che non vorremmo conoscere e che escono allo scoperto nei momenti estremi. Due dei fratelli, ad esempio, si ritrovano a disputarsi l’unico appiglio per la salvezza:

“… Si lanciò verso l’anello dal quale, nella sua agonia di terrore, cercò di strappar via le mie mani, non essendoci posto per due.”

Si torna ai mostri nella pancia di cui parla il saggio dal quale siamo partiti. Ma per prendere subito un’altra direzione, meno intimista.

Infatti: dove conduce l’abisso? Non necessariamente all’inferno, malgrado le due immagini siano strettamente associate. È possibile che Poe si sia ispirato per questi due racconti alla teoria della “terra cava”, diffusa nella prima metà dell’ottocento da alcuni esploratori, che si cimentarono anche in improbabili spedizioni polari. La versione più fantasiosa di questa teoria postulava che una razza umana abitasse nella pancia della terra, in qualche caso disputandola a residuali mostri preistorici. Anche se Poe non ne fa mai menzione esplicita, direi che la cosa era senz’altro nelle sue corde, e che proprio attraverso la sua opera sia stata trasmessa a diversi autori da lui fortemente influenzati.

Infatti: dove conduce l’abisso? Non necessariamente all’inferno, malgrado le due immagini siano strettamente associate. È possibile che Poe si sia ispirato per questi due racconti alla teoria della “terra cava”, diffusa nella prima metà dell’ottocento da alcuni esploratori, che si cimentarono anche in improbabili spedizioni polari. La versione più fantasiosa di questa teoria postulava che una razza umana abitasse nella pancia della terra, in qualche caso disputandola a residuali mostri preistorici. Anche se Poe non ne fa mai menzione esplicita, direi che la cosa era senz’altro nelle sue corde, e che proprio attraverso la sua opera sia stata trasmessa a diversi autori da lui fortemente influenzati.

A Poe si rifà infatti esplicitamente Verne in Ventimila leghe sotto i mari, facendo inghiottire il Nautilus da un gigantesco maelström (ma il sottomarino riesce a salvarsi, e lo ritroveremo poi in una grotta de L’isola misteriosa.) Il richiamo è ancora più esplicito ne La sfinge dei ghiacci, concepito come un seguito de Le Avventure di Arthur Gordon Pym.

I mostri marini in Verne sicuramente non mancano, ma direi che il più interessante è proprio il Nautilus. Tale appare all’opinione pubblica, visto che i superstiti delle navi da esso affondate raccontano “di avere visto una ‘cosa enorme’, strana, lunga, fusiforme, talvolta fosforescente, infinitamente più grande e più veloce di una balena”, che lancia sbuffi d’acqua a grandi altezze; ma in un primo momento appare tale anche al professor Aronnax, che lo scambia per un enorme narvalo. In effetti il Nautilus è un mostro: un mostro artificiale, che ha un lontano progenitore nel cavallo di Troia. Nel suo ventre dimorano e viaggiano per ottantamila chilometri i tre protagonisti, incontrando calamari giganti ed esplorando foreste sottomarine. Ma hanno anche modo di meditare, confrontandosi col capitano Nemo, che ritorce le conquiste del progresso contro la coscienza sporca della società del profitto. Ed anche loro escono dal soggiorno nella pancia del mostro molto cambiati.

A Verne l’idea di cacciare i protagonisti delle sue storie in caverne, cunicoli, anfratti del sottosuolo piace parecchio (così come quella di farli volare nello spazio: anche lui li manda sulla Luna). Non vuole lasciare spazi inesplorati, si picca dare una spiegazione razionale di tutto (la Sfinge dei ghiacci si rivela alla fine del suo romanzo essere una montagna ghiacciata) ma un gusto particolare lo prova quando può uscire dal binario del verosimile e aprire alla scoperta paesaggi totalmente inediti. Il Viaggio al centro della terra è un’esplorazione dell’abisso che strizza l’occhio alla teoria della terra cava. Tradotto nel linguaggio usato per queste riflessioni, il titolo potrebbe essere Nella pancia del mondo.

Cos’hanno in comune tutte queste vicende? Più di quanto non si pensi. L’unica differenza tra il calarsi nelle viscere della terra e l’entrare nello stomaco di una balena sta nel fatto che nel secondo caso di norma non si sceglie. Non è una differenza da poco, ma l’esito è lo stesso. È la vertigine creata dall’ignoto, dal non sentire sotto i piedi la terra (“sente che sotto i piedi arena giace,/ Che cede, ovunque egli la calchi, al peso” scrive Ariosto), dal roteare e precipitare nel vuoto. Racconta più il disagio della civiltà che non l’epopea del progresso. Come del resto hanno fatto, in maniere diverse, tutti i suoi predecessori.

Per chiudere almeno momentaneamente il cerchio dovrei parlare ora di altri epigoni di Poe, di Edward Bulwer-Lytton e del suo Vril (ne La razza ventura), ad esempio, o di Lovecraft, che ne Il tumulo immagina l’esistenza da tempi remotissimi nel sottosuolo terrestre di un mondo abitato da esseri terribili: ma sono cose di cui ho già trattato più o meno diffusamente altrove, e non voglio ripetermi.

L’impressione rimane quella: che in ogni epoca (anche in quelle nelle quali nasceva o si affermava la fiducia nel progresso) la letteratura abbia espresso, più che i timori per le incognite negative del futuro, i rimpianti per la perdita progressiva di dimensioni misteriose e inesplorate, della possibilità di essere sorpresi o di trovare in esse rifugio. Di qui l’ambiguità. Gli uomini a temono ma al contempo amano tanto il mistero quanto i pericoli che esso può celare: non possono fare a meno di una certa dose di adrenalina, e in un mondo totalmente disvelato e per la gran parte messo in sicurezza il rischio se lo vanno comunque a cercare, come testimoniano gli sport estremi. Oppure cercano i surrogati della vertigine, sulle montagne russe o nel bungee jumping ,

Concludo con una vicenda sulla cui autenticità lascio libero di decidere il lettore, e che in caso positivo non può non produrre qualche riflessione.

Il fatto sembra essere accaduto nel 2019, ed è stato raccontato da un sub che nuotava al largo delle coste sudafricane (pare comunque che esista anche una documentazione fotografica esterna, per quanto confusa). Era intento ad osservare il comportamento degli squali che gli nuotavano attorno (questo la dice già lunga sul personaggio), per cui troppo tardi si è reso conto di quello che gli stava accadendo:

[…] improvvisamente intorno è diventato buio. Ho capito che ero stato inghiottito da qualche animale. Ho trattenuto il respiro perché pensavo che si sarebbe immerso e mi avrebbe liberato molto più profondamente nell’oceano, era buio pesto dentro. Ovviamente poi l’animale si è reso conto che non ero quello che voleva mangiare, quindi mi ha sputato fuori. Una volta che sei preso da qualcosa che pesa oltre 15 tonnellate e si muove molto veloce nell’acqua, ti rendi conto che in realtà sei solo così piccolo in mezzo all’oceano. Ho sentito una pressione pazzesca ai fianchi ed è stato quando la balena si è accorta di aver sbagliato boccone. Lentamente ha spalancato le fauci per liberarmi e sono stato letteralmente spazzato via, insieme a quello che mi è sembrato una tonnellata d’acqua.

Ho confrontato questo racconto con quello di Münchausen. Quand’anche la si accetti come vera, la vicenda in definitiva non ci trasmette nulla. Semmai conferma quel che scrivevo prima a proposito del pericolo volutamente rincorso. Non è nemmeno spettacolare, e neppure lo sarebbe se fosse stata integralmente ripresa in soggettiva dal protagonista: senza i relitti, la possibilità di incontri straordinari, i banchetti a base di pesce e frutta, l’interno di questo pesce è solo una scatola buia e stretta. La dissacrazione delle paure e delle fantasie ancestrali ha lasciato il posto solo a quelle virtuali e artificialmente indotte. Il risultato è che non sappiamo più di cosa davvero dovremmo aver paura, e abbiamo paura di tutto.

P.S. In realtà non è finita qui. Rimane in sospeso il confronto con chi ha scritto un saggio intitolato “Nella pancia della balena”, ovvero George Orwell. Ma Orwell, come Cervantes, non può essere liquidato nelle poche righe di una rassegna come questa. Anche per lui do quindi appuntamento ad una prossima puntata.

Mi arriva notizia nel frattempo che siamo anche campioni d’Europa nel Football americano. Adesso il rugby non ha più scusanti. E io nemmeno.

Ma non sono così sicuro di voler davvero uscire dalla balena.

Terra e mare è stato scritto da Schmitt nel 1942, in un periodo nel quale il giurista, attento a non crearsi ulteriori problemi discettando di politica, si era dedicato piuttosto agli studi storici, e cercava conferme a una sua lettura quasi gnostica della storia: conferme che non aveva difficoltà a trovare, stante l’infuriare del conflitto e la convinzione di essere in presenza di cambiamenti epocali. Lo faceva presumendo per sé una condizione da iniziato, quella di chi va oltre la pura conoscenza dei fatti e delle vicende contingenti, e si spinge fino a riconoscere la trama segreta (che definisce ripetutamente “arcana”) entro la quale gli eventi si inseriscono e vanno letti. Di chi in sostanza cerca una verità esoterica, nascosta e negata anche agli “addetti ai lavori”, agli storici più qualificati. È un’interpretazione che sotto certi aspetti non esiterei a definire “complottista”, e questo è forse il motivo per cui avevo rimosso il testo: non manca tuttavia di offrire spunti di riflessione che, opportunamente depurati, possono rivelarsi fecondi.

Terra e mare è stato scritto da Schmitt nel 1942, in un periodo nel quale il giurista, attento a non crearsi ulteriori problemi discettando di politica, si era dedicato piuttosto agli studi storici, e cercava conferme a una sua lettura quasi gnostica della storia: conferme che non aveva difficoltà a trovare, stante l’infuriare del conflitto e la convinzione di essere in presenza di cambiamenti epocali. Lo faceva presumendo per sé una condizione da iniziato, quella di chi va oltre la pura conoscenza dei fatti e delle vicende contingenti, e si spinge fino a riconoscere la trama segreta (che definisce ripetutamente “arcana”) entro la quale gli eventi si inseriscono e vanno letti. Di chi in sostanza cerca una verità esoterica, nascosta e negata anche agli “addetti ai lavori”, agli storici più qualificati. È un’interpretazione che sotto certi aspetti non esiterei a definire “complottista”, e questo è forse il motivo per cui avevo rimosso il testo: non manca tuttavia di offrire spunti di riflessione che, opportunamente depurati, possono rivelarsi fecondi.

L’evidenza di una conflittualità primordiale tra i due ordini Schmitt la trova già nella narrazione biblica, laddove si fa riferimento a più riprese all’epica lotta tra Behemoth, bestia terrestre, e Leviathan, mostro marino. Non insiste poi sui riferimenti che potrebbe rintracciare anche nella mitologia greca, ma passa direttamente alla protostoria, con la vicenda di Creta, civiltà marittima che impone il suo controllo sul Mediterraneo orientale, e alla storia, con Atene che sconfigge soprattutto sul mare la potenza terranea persiana. Per contro Roma, civiltà “terrestre”, trionfa qualche secolo dopo sulla marittima Cartagine (ma solo in virtù di un rapidissimo adeguamento alla nuova “guerra ibrida”, combattuta sia per terra che sul mare). E dopo il crollo dell’Impero d’occidente, è Bisanzio con le sue navi a fungere da freno (ovvero, come dice Schmitt, da katechon) alle forze storiche avversarie. Nel frattempo a nord e nel Mediterraneo sudorientale si affermano altre potenze marinare: i vichinghi e i pirati saraceni. Poco più tardi le crociate saranno guidate da condottieri che sono espressione di una cultura militare e politica tutta terranea, ma a trarne il maggior profitto sarà la potenza marittima veneziana (stranamente Schmitt ignora quella genovese).

L’evidenza di una conflittualità primordiale tra i due ordini Schmitt la trova già nella narrazione biblica, laddove si fa riferimento a più riprese all’epica lotta tra Behemoth, bestia terrestre, e Leviathan, mostro marino. Non insiste poi sui riferimenti che potrebbe rintracciare anche nella mitologia greca, ma passa direttamente alla protostoria, con la vicenda di Creta, civiltà marittima che impone il suo controllo sul Mediterraneo orientale, e alla storia, con Atene che sconfigge soprattutto sul mare la potenza terranea persiana. Per contro Roma, civiltà “terrestre”, trionfa qualche secolo dopo sulla marittima Cartagine (ma solo in virtù di un rapidissimo adeguamento alla nuova “guerra ibrida”, combattuta sia per terra che sul mare). E dopo il crollo dell’Impero d’occidente, è Bisanzio con le sue navi a fungere da freno (ovvero, come dice Schmitt, da katechon) alle forze storiche avversarie. Nel frattempo a nord e nel Mediterraneo sudorientale si affermano altre potenze marinare: i vichinghi e i pirati saraceni. Poco più tardi le crociate saranno guidate da condottieri che sono espressione di una cultura militare e politica tutta terranea, ma a trarne il maggior profitto sarà la potenza marittima veneziana (stranamente Schmitt ignora quella genovese).

In sostanza, la vicenda viene usata spesso come metafora di una condizione di disagio psicologico, talvolta come simbolico passaggio di rigenerazione, di norma come espediente fantasioso per insaporire l’avventura.

In sostanza, la vicenda viene usata spesso come metafora di una condizione di disagio psicologico, talvolta come simbolico passaggio di rigenerazione, di norma come espediente fantasioso per insaporire l’avventura. Compiaciuti insieme e spauriti, ci fermammo; e loro, come si può credere, commossi del pari, rimasero senza parlare. Dopo alcun tempo il vecchio disse: Chi siete voi, o forestieri? forse geni marini o uomini sfortunati come noi? ché noi siamo uomini, nati e vissuti su la terra, e ora siamo marini, e andiamo nuotando con questa belva che ci chiude, e non sappiamo che cosa siamo diventati, ché ci par d’essere morti, e pur sappiamo di vivere.

Compiaciuti insieme e spauriti, ci fermammo; e loro, come si può credere, commossi del pari, rimasero senza parlare. Dopo alcun tempo il vecchio disse: Chi siete voi, o forestieri? forse geni marini o uomini sfortunati come noi? ché noi siamo uomini, nati e vissuti su la terra, e ora siamo marini, e andiamo nuotando con questa belva che ci chiude, e non sappiamo che cosa siamo diventati, ché ci par d’essere morti, e pur sappiamo di vivere. Anche lui fa però riferimento ad una preesitente mitologia classica che di mostri acquatici ne propone a bizzeffe, o che propone lo stesso con fattezze diverse (è quello che viene denominato kētos; da cui successivamente, nella tradizione cristiana, il cetaceo per eccellenza, identificato nella balena). Perseo, ad esempio, lo combatte per salvare Andromeda (e in alcune versioni del mito lo uccide dopo essersi fatto ingoiare. In altre è invece Eracle ad uccidere ketos).

Anche lui fa però riferimento ad una preesitente mitologia classica che di mostri acquatici ne propone a bizzeffe, o che propone lo stesso con fattezze diverse (è quello che viene denominato kētos; da cui successivamente, nella tradizione cristiana, il cetaceo per eccellenza, identificato nella balena). Perseo, ad esempio, lo combatte per salvare Andromeda (e in alcune versioni del mito lo uccide dopo essersi fatto ingoiare. In altre è invece Eracle ad uccidere ketos).

Le creature marine mostruose diventano una presenza fissa nelle mappe tardo-medioevali del mondo, soprattutto in quelle nordiche. Ma perdono per strada la loro valenza simbolica, per assumere invece sempre più una funzione narrativa o decorativa. Non esistono per punire chi si è macchiato di qualche colpa o dubita della giustizia divina, ma rientrano nel folklore paesaggistico e nei rischi dell’avventura. Sono significative in questo senso le immagini di draghi marini che corredano la Storia dei popoli settentrionali di Olao Magno (una delle perle della mia biblioteca: In Vinegia, appresso Francesco Bindoni, MDLXI) o la Carta Marina realizzata dallo stesso tra il 1527 ed il 1539, immagini che sono poi state trasferite pari pari nelle carte di Ortelio agli inizi del secolo successivo. I mostri sono rappresentati nel loro rapporto con gli umani, che rimane sempre ambiguo: nell’immagine di fianco, ad esempio, i naviganti hanno agganciato con l’ancora una creatura mostruosa, scambiandola per un’isola, e sono poi scesi tranquillamente dalla nave per accendere un fuoco sulla sua schiena. In questo caso nella situazione paradossale è evidente la linea di discendenza da Luciano: nelle caratteristiche fisiche attribuite al mostro c’è invece quella dalle antiche mitologie norrene, che al mare, e nella fattispecie all’oceano, associavano pericoli di ogni tipo, e quei pericoli li traducevano e li ibridavano visivamente nelle figurazioni più bizzarre.

Le creature marine mostruose diventano una presenza fissa nelle mappe tardo-medioevali del mondo, soprattutto in quelle nordiche. Ma perdono per strada la loro valenza simbolica, per assumere invece sempre più una funzione narrativa o decorativa. Non esistono per punire chi si è macchiato di qualche colpa o dubita della giustizia divina, ma rientrano nel folklore paesaggistico e nei rischi dell’avventura. Sono significative in questo senso le immagini di draghi marini che corredano la Storia dei popoli settentrionali di Olao Magno (una delle perle della mia biblioteca: In Vinegia, appresso Francesco Bindoni, MDLXI) o la Carta Marina realizzata dallo stesso tra il 1527 ed il 1539, immagini che sono poi state trasferite pari pari nelle carte di Ortelio agli inizi del secolo successivo. I mostri sono rappresentati nel loro rapporto con gli umani, che rimane sempre ambiguo: nell’immagine di fianco, ad esempio, i naviganti hanno agganciato con l’ancora una creatura mostruosa, scambiandola per un’isola, e sono poi scesi tranquillamente dalla nave per accendere un fuoco sulla sua schiena. In questo caso nella situazione paradossale è evidente la linea di discendenza da Luciano: nelle caratteristiche fisiche attribuite al mostro c’è invece quella dalle antiche mitologie norrene, che al mare, e nella fattispecie all’oceano, associavano pericoli di ogni tipo, e quei pericoli li traducevano e li ibridavano visivamente nelle figurazioni più bizzarre. Una vera balena in grasso ed ossa la ritroviamo invece nella letteratura cavalleresca tra Quattrocento e Cinquecento. Nel quarto dei Cinque Canti che Ariosto aggiunse e poi ritolse all’Orlando furioso, a finire nel suo ventre è Ruggero, perseguitato dalla maga Alcina.

Una vera balena in grasso ed ossa la ritroviamo invece nella letteratura cavalleresca tra Quattrocento e Cinquecento. Nel quarto dei Cinque Canti che Ariosto aggiunse e poi ritolse all’Orlando furioso, a finire nel suo ventre è Ruggero, perseguitato dalla maga Alcina. Chi sopravviene è un vecchio dalla lunga barba bianca, che alla domanda di Ruggero: sono vivo o sono morto? risponde:

Chi sopravviene è un vecchio dalla lunga barba bianca, che alla domanda di Ruggero: sono vivo o sono morto? risponde:

Solo Nennella […] scampò questo pericolo perché proprio in quel momento si trovò vicino alla barca un grande pesce fatato, che, aprendo un abisso di bocca, se l’inghiottì. E quando la ragazza credeva di avere finito i suoi giorni proprio allora trovò cose da trasecolare nella pancia di questo pesce, perché c’erano campagne bellissime, giardini deliziosi, una casa signorile con tutte le comodità, dove se ne stava da principessa.

Solo Nennella […] scampò questo pericolo perché proprio in quel momento si trovò vicino alla barca un grande pesce fatato, che, aprendo un abisso di bocca, se l’inghiottì. E quando la ragazza credeva di avere finito i suoi giorni proprio allora trovò cose da trasecolare nella pancia di questo pesce, perché c’erano campagne bellissime, giardini deliziosi, una casa signorile con tutte le comodità, dove se ne stava da principessa.

Nel primo racconto una violenta tempesta sospinge tre pescatori norvegesi, tre fratelli, verso un enorme vortice: il maelström. La loro imbarcazione è risucchiata in un abisso che si apre a cono rovesciato e viene attirata verso il fondo. Alla fine uno solo dei tre si salva, aggrappandosi ad un barile vuoto che è risputato fuori. Le correnti lo spingono a questo punto verso la riva, e lì può raccontare la terribile esperienza che ha vissuto: ma ne è uscito trasformato, i suoi capelli si sono completamente sbiancati e il suo equilibrio psichico è distrutto.

Nel primo racconto una violenta tempesta sospinge tre pescatori norvegesi, tre fratelli, verso un enorme vortice: il maelström. La loro imbarcazione è risucchiata in un abisso che si apre a cono rovesciato e viene attirata verso il fondo. Alla fine uno solo dei tre si salva, aggrappandosi ad un barile vuoto che è risputato fuori. Le correnti lo spingono a questo punto verso la riva, e lì può raccontare la terribile esperienza che ha vissuto: ma ne è uscito trasformato, i suoi capelli si sono completamente sbiancati e il suo equilibrio psichico è distrutto. Infatti: dove conduce l’abisso? Non necessariamente all’inferno, malgrado le due immagini siano strettamente associate. È possibile che Poe si sia ispirato per questi due racconti alla teoria della “terra cava”, diffusa nella prima metà dell’ottocento da alcuni esploratori, che si cimentarono anche in improbabili spedizioni polari. La versione più fantasiosa di questa teoria postulava che una razza umana abitasse nella pancia della terra, in qualche caso disputandola a residuali mostri preistorici. Anche se Poe non ne fa mai menzione esplicita, direi che la cosa era senz’altro nelle sue corde, e che proprio attraverso la sua opera sia stata trasmessa a diversi autori da lui fortemente influenzati.

Infatti: dove conduce l’abisso? Non necessariamente all’inferno, malgrado le due immagini siano strettamente associate. È possibile che Poe si sia ispirato per questi due racconti alla teoria della “terra cava”, diffusa nella prima metà dell’ottocento da alcuni esploratori, che si cimentarono anche in improbabili spedizioni polari. La versione più fantasiosa di questa teoria postulava che una razza umana abitasse nella pancia della terra, in qualche caso disputandola a residuali mostri preistorici. Anche se Poe non ne fa mai menzione esplicita, direi che la cosa era senz’altro nelle sue corde, e che proprio attraverso la sua opera sia stata trasmessa a diversi autori da lui fortemente influenzati.