di Paolo Repetto, 2011

Io corro appresso a delle idee; ammucchio

delle pietre che aumenteranno

l’imbarazzo e la confusione che già regnano in me.

Un amico che lo aveva accompagnato nell’ultima grande escursione sulle Alpi racconta che quando il loro gruppo attraversava qualche villaggio, o durante le soste alle locande, gli alpigiani (e soprattutto le alpigiane) non avevano occhi che per Déodat, e mormoravano: ecco un uomo!

C’è da credergli, dal momento che Déodat de Dolomieu era alto più di un metro e novanta, aveva il fisico asciutto di un atleta, camminava come un montanaro (ma più veloce, di miglior passo, avrebbe detto lui) e soprattutto aveva dei formidabili polpacci. Proprio così: fino all’invenzione del treno e alla moda del pantalone a tubo lanciata da lord Brummel il polpaccio era considerato il miglior indicatore della salute e della forza di un uomo, e aveva un suo rilievo nel canone estetico. Quelli di Déodat sembravano scolpiti da Policleto. Ma probabilmente i montanari non si riferivano solo all’impressione fisica: quell’uomo lo conoscevano, lo avevano visto altre volte aggirarsi veloce nelle valli più remote e salire i fianchi delle montagne, con lo zainetto sulle spalle e il martello da geologo in mano, oppure ne avevano sentito parlare: e conoscevano anche le sue peripezie e il suo coraggio.

Dolomieu era molto noto ai suoi contemporanei, sia come scienziato che come “avventuriero”, mentre oggi è ricordato al massimo per la roccia calcarea che da lui ha preso il nome, la dolomia (un bicarbonato di calcio e di magnesio), e per il suo cristallo mineralizzato, la dolomite. In realtà sono famose solo le montagne formate da questo amalgama, le Dolomiti, mentre per la stragrande maggioranza dei turisti, degli sciatori e anche degli alpinisti che le frequentano il loro “scopritore” è un perfetto sconosciuto: e, quel che è peggio, lo rimane anche per la gran parte degli storici della scienza e del pensiero scientifico. Non c’è da scandalizzarsi: è accaduto ad un sacco di suoi contemporanei, primo tra tutti Alexander von Humboldt, famosi e stimati in vita e di lì a poco dimenticati.

Eppure, anche ammettendo che la cultura odierna sia poco propensa a conservare memoria di chi veramente vale, Dolomieu avrebbe tutti i numeri per essere, almeno a livello di nicchia, un personaggio di culto. Come scienziato, come viaggiatore e soprattutto come uomo di una fibra fisica e spirituale eccezionale. Il fatto che non lo sia diventato la dice lunga sui gusti e sulla sensibilità dei miei contemporanei.

Questo breve omaggio non si ripropone di riscattarne la memoria: ci vorrebbe ben altro. È solo un ingenuo tentativo di evocazione, visto che volentieri avrei fatto un pezzo di strada in sua compagnia. Sarà come trascorrere insieme una mezz’ora, invitando a conoscerlo anche qualche amico.

Questo breve omaggio non si ripropone di riscattarne la memoria: ci vorrebbe ben altro. È solo un ingenuo tentativo di evocazione, visto che volentieri avrei fatto un pezzo di strada in sua compagnia. Sarà come trascorrere insieme una mezz’ora, invitando a conoscerlo anche qualche amico.

Sul biglietto da visita, se ne avesse avuto uno, Dolomieu avrebbe dovuto scrivere: scienziato. Sul retro però avrebbe dovuto spiegare che razza di scienziato era, perché l’immagine e i comportamenti qualche dubbio lo creavano. Infatti era uno scienziato di nuovo tipo, di un genere che appare attorno alla metà del Settecento e che annovera tutti i nomi migliori della seconda generazione della rivoluzione scientifica (o volendo, della “seconda rivoluzione scientifica”, quella indotta dall’Illuminismo), da Linneo a Spallanzani, da Humboldt a Darwin e Wallace. È gente che esce dai laboratori e dalle accademie per andare a conoscere il mondo in diretta, rifiuta le teorie che spiegano tutto con un principio primo (quelle di Cartesio e di Newton, per intenderci) e prova a guardare le cose, la natura, dal basso e da vicino. Che risale quindi dal particolare al generale, e non viceversa. Il Settecento e la prima metà dell’Ottocento pullulano di questi personaggi irrequieti, sempre in giro come la scopa a raccogliere piante, a scoprire nuove specie di insetti, a classificare rocce e minerali, a frugare dentro i vulcani e a misurare temperature, pressione e umidità nei posti più impensati del globo, non ultime le cime delle montagne. È una vera febbre, che contagia ad esempio gli “apostoli” di Linneo, a caccia di piante per riempire i vuoti della tassonomia e i prati dei nascenti giardini botanici, ma che viene anche tenuta alta dalle accademie scientifiche, a loro volta lunga mano di stati in concorrenza espansionistica, e da un mercato non trascurabile di collezionisti e di importatori di specie esotiche. Questa gente si incrocia, si conosce, litiga, corrisponde. Ad ogni angolo ci si imbatte in qualcuno che è lì per fare ricerca. L’Etna e il Vesuvio sono percorsi da processioni di studiosi inglesi, tedeschi, francesi e persino italiani. Può capitare di incontrare Alessandro Volta lungo un valico alpino, Goethe nella campagna romana o Leopold von Busch in un maso tirolese, come accade appunto a Dolomieu. E mi fermo qui, perché se penso all’odierno “sai chi c’era sull’aereo?” mi prende lo sconforto.

Dolomieu è dunque uno scienziato. Se mi chiedete cosa ha scoperto devo sciorinare nomi scientifici di minerali che non saprei ricondurre a nulla, se si eccettua la dolomia, ma che pur non avendo un posto nella tavola periodica degli elementi sono parenti stretti dei titolari: il berillio (questo nella tavola c’è), l’analcime (silicato idrato di sodio, conosciuto come occhio di gatto), la celestite (solfato di stronzio), lo psilomelano (ossido di manganese e di bario), la leucite, ecc. Ha poi pubblicato memorie fondamentali sull’origine e sull’azione dei vulcani e sul rapporto di quest’ultima con i terremoti, ha ipotizzato per primo l’esistenza di masse ignee profonde ed ha intuito con largo anticipo le conseguenze del raffreddamento superficiale della crosta terrestre, oltre naturalmente ad avere chiarito la differenza di composizione delle rocce delle Alpi occidentali e di quelle orientali. L’elenco dei suoi interessi e delle loro applicazioni è infinito: arriva persino a studiare le pietre dei monumenti e a datare le statue classiche partendo dalla provenienza dei marmi. Ma a noi queste cose interessano relativamente, perché non è tanto di scienza che vogliamo parlare quanto dello scienziato, del suo metodo e del tipo di sguardo che rivolge alla natura.

Déodat scrive a Picot de La Peyrouse, suo compagno di escursioni e soprattutto suo interlocutore scientifico privilegiato: “Avete perfettamente ragione nel combattere quei sistemi generali che vorrebbero sottoporre la natura ad un movimento uniforme e tutto l’universo agli stessi aggiustamenti e ordini di cose che esistono in qualche sua parte. Nelle grandi catene montuose, ad esempio, regno comunemente attribuito ai graniti e gneiss, a torto non si vogliono considerare le pietre calcaree, che sono essenziali tanto all’antico quanto al nuovo mondo”. I sistemi generali cui si riferisce sono, come abbiamo già visto, quello cartesiano e quello newtoniano. Sono il prodotto di una lettura meccanicistica del mondo che non lascia spazio alla singolarità, alla differenza, ma deve riassorbire tutto in una spiegazione basata su leggi fisiche generali. Le montagne, ad esempio, in questo tipo di spiegazione costituiscono una fastidiosa anomalia, non dovrebbero nemmeno esserci e vengono frettolosamente liquidate come un problema di meccanica delle forze o come frutto di insindacabili interventi divini. Voltaire, che è un newtoniano, dice che in fondo sono lì per consentire ai fiumi di scorrere. Dolomieu non è l’unico a ribellarsi alla dittatura di questi sistemi, ma è senz’altro uno dei più convinti e decisi. Non gli interessano gli esperimenti di gabinetto, gli importa di quel grande laboratorio a cielo aperto che è la natura, nel quale le combinazioni, i composti, non rispondono alla legge generale, ma ti meravigliano ogni volta per proprietà ed esiti e comportamenti anomali. “Il mio viaggio nelle Alpi è stato felice, ho visto delle belle montagne e dei fatti curiosi; ho rivisto molte delle mie idee sui limiti del Primitivo e del Secondario. Ho osservato delle singolari successioni di rocce, e infine ho sentito più fortemente ancora la necessità di essere prudente ad avanzare qualsiasi opinione e a introdurre delle teorie, se non voglio essere contraddetto dalla natura”. (4 novembre 1801)

Questo è il laboratorio che vuole frequentare. Quando la Calabria viene devastata nel 1783 da un terremoto catastrofico si mette immediatamente in marcia e va ad ispezionare i luoghi colpiti. Vista da vicino, nelle sue conseguenze sul suolo e su tutto ciò che ci sta (ci stava) sopra, la catastrofe mette in forse ogni ipotesi di continuità, regolarità e gradualità della natura e costringe a leggere i fenomeni per quel che sono, non per quel che dovrebbero essere. L’approccio sul campo consente a Dolomieu di infischiarsene dei massimi sistemi e di districarsi con particolare disinvoltura tra le varie teorie concorrenti che caratterizzano il dibattito scientifico nella sua epoca, soprattutto tra nettuniani e plutonisti. Non si schiera per nessuna delle due parti, anche se il suo interesse per i vulcani e per il “fuoco sotterraneo” lo collocano tra questi ultimi. Crede, certamente, in una forza interna alla natura, endogena, che lo porta anche ad ipotizzare l’origine e la dinamica dei movimenti tettonici, ma non ritiene che questa forza sia riconducibile a formule fisse: la storia della terra non è scritta da una normale prevedibile concatenazione di moti, ma dalla discontinuità di eventi catastrofici. È possibile di volta in volta spiegare e mettere in connessione i singoli fatti: ma per poterlo fare è indispensabile essere sempre pronti a stupirsi e guardare alla natura senza gli occhiali preformanti della teoria. Al contrario, lo sguardo deve essere capace di cogliere l’insieme, proprio a partire dai singoli particolari: ciò che è consentito solo da una ricognizione ambientale compiuta palmo a palmo. In questo Dolomieu anticipa il principio metodologico di Humboldt: solo vedendo coi tuoi occhi puoi cogliere all’interno del quadro della natura differenze, affinità, continuità, rotture. “È sulle montagne, attraverso l’osservazione personale che si deve apprendere la litologia. I campioni di per sé sono senza carattere”. Sono le sfumature a fare da legante, a far trapassare un fenomeno da una scala quantitativa e qualitativa all’altra e a rendere comparabili aspetti e dati che in una pura astrazione fisico-matematica non lo sarebbero affatto. Su questi presupposti Humboldt redigerà le sue carte tematiche, traccerà le sue linee isobariche, isotermiche, di distribuzione delle piante, ecc, e fonderà la moderna geografia. Dolomieu non disegna carte, ma passo dietro passo ci fornisce tutte le indicazioni per immaginarne una in scala quasi reale.

È necessario anche uno sguardo libero. Dolomieu rifiuta la “professionalizzazione” della scienza: il che significa un rifiuto non della professionalità, ma del professionismo, del corporativismo, della ritualizzazione burocratica e soprattutto della strumentalizzazione e dell’asservimento al potere. È difficile trovare uno scienziato del suo tempo altrettanto insofferente dell’apparato accademico. E in questo senso è anche fortunato, perché vive, nel periodo a cavallo della rivoluzione e prima del consolidamento del regime napoleonico, un momento magico di fervore creativo, di acceso dibattito e di rapido svecchiamento, nel quale ogni precedente istituzione culturale entra in crisi o scompare e gli intellettuali francesi, gli scienziati in particolare, non più e non ancora inquadrati in un “ceto” privilegiato, godono della massima libertà d’azione. L’ideale personalistico e individualistico dello scienziato coltivato da Dolomieu si coniuga benissimo con uno spirito di collaborazione che non è imposto dai ranghi, ma nasce spontaneo, da amicizie sincere (tanto più se cementate da esperienze comuni di lunghe ricerche sul campo) dall’entusiasmo e dal comune denominatore di una scienza “al servizio” della comunità civile. Nel suo caso si sposa anche con una concezione “storicistica” della scienza, intesa come un sapere in fieri rimesso costantemente in discussione dalla storicità stessa della natura. Il che significa che “in divenire” non è solo il mondo, ma anche la conoscenza del mondo: e che i risultati da quest’ultima di volta in volta raggiunti non possono essere fossilizzati in dogmi, ma devono essere tradotti in stimoli per un’avventura sempre in corso: “Se devo giudicare dall’ardore che anima quelli che mi hanno accompagnato nei miei viaggi, dalle conoscenze che hanno acquisite, dal tipo di istruzione in ogni campo che ricevono nella scuola che frequentano […] posso predire che faranno fare alla mineralogia e alle altre scienze collegate dei successi tanto rapidi quanto sorprendenti. Mi impegno ad annunciare che porteranno queste scienze a livello di tutte le altre scienze fisiche e matematiche; e senza lasciarmi prendere da quel sentimento di gelosia che troppo sovente crea amarezza nell’animo degli anziani, che fa loro vedere con pena i progressi che l’età impedirà loro di seguire, e che li porta a credere che la scienza non avanzi più, perché loro non marciano più al suo passo, e a negare i suoi successi piuttosto che starsene tra coloro che applaudono senza essere protagonisti, mi limito a chiedere a quelli che si preparano a succederci di esserci grati degli sforzi che abbiamo fatti per preparare loro la strada […] Questa ricompensa, che credo ci sia dovuta, sarà sufficiente a ripagarci della vita faticosa e disagiata che abbiamo sacrificato a ricerche per le quali non avevamo gli stessi strumenti che hanno loro”.

Questo ferma e dignitosa consapevolezza fa di Dèodat, oltre che uno scienziato, un uomo e un viaggiatore particolare. Dolomieu era arrivato alla scienza per vie traverse. Era nato nobile, all’esatta metà del secolo, in un castello di un piccolo villaggio dell’Isère. Cadetto in una famiglia di dieci figli, aveva davanti solo due prospettive: la carriera militare e quella ecclesiastica. Il padre lo toglie precocemente dall’imbarazzo della scelta, comprandogli quando ha due anni il diritto ad entrare nei Cavalieri di Malta, che è un po’ l’una e l’altra cosa. Così piazzato, non è nemmeno il caso di fargli impartire un’istruzione regolare: i rudimenti della lettura, della scrittura e del far di conto se li crea da solo (nel racconto della sua giovinezza fatto a Picot ricorda di aver imparato le prime tre regole dell’aritmetica computando con le dita delle mani). L’essere un autodidatta a conti fatti segna in positivo la sua formazione: impara ad imporsi una ferrea disciplina di studio che proprio perché autonomamente acquisita non gli pesa affatto, ed elabora una metodologia di ricerca adatta alle sue caratteristiche. “Lo spettacolo dell’universo aveva per me tanto fascino e tanta attrattiva che spesso, senza essere astronomo, ho passato notti intere a contemplare tutti i corpi luminosi che decoravano la volta celeste, a seguire i pianeti nei loro movimenti attorno al sole …”. Quando attorno ai dodici anni viene inviato a Parigi per dirozzarsi sa già bene quello che vuole, e si è cucito gli abiti per farlo: ama l’aria aperta e l’osservazione diretta della natura.

La sua vita prende però a questo punto una direzione obliqua: a quattordici anni deve cominciare a mantenersi da solo, e lo fa arruolandosi nei “carabiniers”. Ha fisico e stoffa, per cui raggiunge quasi subito il grado di luogotenente. A sedici può far valere l’affiliazione al cavalierato maltese: è imbarcato su una galera dell’Ordine e con questa scorrazza per tutto il Mediterraneo, sino a quando un tragico incidente lo caccia nei guai. A diciassette anni infatti, durante uno scalo a Gaeta, uccide in duello un camerata che lo aveva offeso. Parlo di incidente, e non di omicidio, perché il giovanissimo Déodat non aveva alcuna intenzione di uccidere, e di questo episodio, ancorché vantarsi, avrà sempre un grande rimorso: non fosse altro perché pensa che il duello sia stato impari, data la sua stazza e la lunghezza delle sue braccia. Comunque la cosa rischia di costargli cara. La regola dell’ordine è chiara: ammazza quanti più infedeli possibile, ma non spargere mai il sangue di un altro cristiano. Sarebbe la pena capitale, che viene commutata in carcere a vita in ragione della giovane età: ma qualche santo a corte e in Vaticano i Dolomieu ce l’hanno, e il ragazzo viene liberato dopo nove mesi. Torna in patria a diciannove anni, con alle spalle le esperienze di un uomo vissuto.

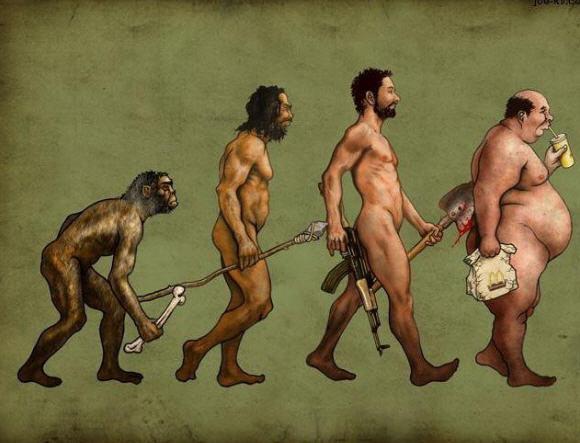

Fermiamoci un attimo a riflettere. Sarà pur vero che si tratta di una vita eccezionale, altrimenti non sarei qui a scriverne, ma non è tale solo per l’intensità con la quale sono stati vissuti gli anni giovanili. Per l’epoca questa era quasi la regola; in forme e in ambiti diversi la precocità accomunava tutti i ceti sociali. E non mi riferisco certo al duello e alla galera, perché di minorenni sbandati e omicidi le carceri non sono mai state piene come oggi: mi riferisco invece alla “qualità” di queste esperienze, la stessa che si può ritrovare in Foscolo, tanto per fare nomi decisamente più conosciuti, che a sedici anni si mantiene da solo, scrive tragedie che vengono messe in scena e ha un’amante che ha di primavere ne conta il doppio; o in Leopardi, che alla stessa età di vita ne ha conosciuta poca ma in compenso ha già scritto saggi sull’astronomia, e prima dei vent’anni scriverà l’Infinito. E anche qui parrebbe trattarsi di eccezioni, ma non è così, se non per il livello degli esiti raggiunti. È sufficiente approfondire un po’ la biografia di qualsiasi scienziato, artista, letterato, militare o politico vissuto prima del Novecento per ritrovare la stessa cosa. Certo, si tratta di minoranze. Ma oggi, in un’epoca nella quale teoricamente sarebbe più facile per molti, se non per tutti, maturare esperienze molteplici e precoci, non abbiamo neppure quelle minoranze. Viviamo molto più a lungo, ma certamente non viviamo di più.

Dove sta la differenza? Sta nel fatto che qualsiasi esperienza, di vita, di viaggio, di studio, di lavoro è sino all’età pre-contemporanea più “profonda”, incide maggiormente e in modo diverso sulla costruzione della personalità. Proprio il viaggio può fornirci l’esempio paradigmatico. Intanto, in proporzione ai mezzi e ai modi i giovani del settecento viaggiavano molto più di quelli di oggi: ma soprattutto l’esperienza di un viaggio a piedi o a cavallo, di tempi lunghi e di soste ripetute, di pericoli naturali e umani sempre in agguato, della precarietà, della fatica, del freddo, del caldo, di ogni sorta di maltempo non vissuto dietro un finestrino, ma sulla propria testa, lascia un segno decisamente diverso rispetto allo spostamento odierno. Quello che manca oggi è il piacere e la sorpresa della scoperta, perché di norma conosciamo virtualmente già benissimo ciò che andiamo a scoprire, e in realtà andiamo solo a verificare che corrisponda al già noto; manca il senso dell’avventura, perché anche lo sforzo dei più temerari di inventarsi la precarietà e le emozioni forti si traduce in parodia, e rende ridicola anche la tragedia; manca soprattutto il tempo, che solo può dare un’idea reale delle distanze, e solo può consentire di cogliere le differenze, perché le distanze sono azzerate dalla velocità e le differenze sono annullate dall’omologazione globale. Dolomieu le distanze (e cospicue) le ha percorse nella sua adolescenza a vela o a piedi. Il tempo per ripensarle lo ha avuto, in prigione. È pronto al secondo atto.

Quando rientra in patria viene assegnato di guarnigione prima a Grenoble e poi a Metz, dove diventa popolare per aver tirato fuori da un ospedale andato a fuoco diversi commilitoni, rischiando seriamente di rimanere intrappolato lui stesso. Nel frattempo però la vita militare ha perso per lui ogni interesse, mentre la frequentazione della casa e delle lezioni di un farmacista-naturalista gliene fanno intravedere altri. Dèodat è un gran bel ragazzo, e anche in provincia le occasioni per distrarsi dalla noia non gli mancano. Ma c’è un’altra tassativa regola dell’ordine: i Cavalieri debbono praticare la castità, almeno ufficialmente, e sono quindi vincolati al celibato. Questo impedisce a Déodat di coronare la storia con l’unica donna che per sua stessa ammissione abbia forse davvero amato, la piccola Jennie, figlia del suo maestro: ma gli conserva la libertà indispensabile per diventare lo scienziato e il viaggiatore che ce lo rendono caro, e per avere lungo tutta la vita un sacco di avventure galanti. Da quanto lasciano intendere i suoi corrispondenti era considerato un vero sciupafemmine; ma lui su questo tema, da perfetto gentiluomo, è molto riservato. C’è al massimo qualche accenno di questo tenore: “conduco una vita molto dolce. Una donna gentile e bellissima è venuta a trascorrere l’inverno a Roma, per stare vicino a me. Ho subito però una perdita che mi ha molto turbato. Quella di un manoscritto che raccoglieva le mie osservazioni in Italia durante i primi tre viaggi da me fatti” (gennaio 1788). Dove si capisce quali siano le vere priorità.

Ciò non significa che Dolomieu sia un vanesio e un insensibile: è un uomo naturalmente affascinante, anche per l’alone di avventura, di irregolarità e di esotismo che lo circonda (avrebbe benissimo potuto ispirare, persino per le caratteristiche fisiche, il personaggio di Corto Maltese). È possibile che non sappia, o meglio ancora non voglia, resistere al proprio fascino (c’è da chiedersi perché mai dovrebbe): e quindi si lascia molto amare, praticando “passivamente” le idee sulla seduzione che aveva discusso ai tempi di Grenoble con un suo caro commilitone, Chorderlos de Laclos (e che quest’ultimo teorizzerà ne Les liasons dangereuses). Non dimentichiamo che Dolomieu è un contemporaneo di Casanova, con la differenza essenziale che lui le sue avventure galanti non le racconta, e che soprattutto ha anche altri – preminenti – interessi.

Quello per la scienza, e in particolare per la geologia e la mineralogia, viene rinfocolato dalla frequentazione del marchese Alexandre de la Rochefoucould, anche lui introdotto nella cerchia del farmacista Thyrion. Entrambi i nuovi amici hanno per la scienza un interesse “dilettantistico”: non sono motivati da ambizioni di carriera, ma da un entusiasmo creativo che contagia chi li frequenta. Déodat non cerca altro: riconosce immediatamente l’affinità spirituale e si sente confortato nella sua vocazione naturalistica. Accoglie gli stimoli alla sua maniera, con una scelta di dedizione immediata alla causa e di ricerca condotta al di fuori di ogni schema e condizionamento accademico o vincolo corporativo. Dal 1771 hanno quindi inizio i suoi viaggi esplorativi: Déodat ha ventun anni, una vita sociale tutto sommato intensa, perché attraverso le conoscenze di famiglia e le amicizie strette a Metz è introdotto nei salotti migliori anche quando si reca a Parigi, e in quei salotti è al centro dell’interesse femminile per il suo aspetto e della stima maschile per la sua intelligenza vivace. Ma la sua testa e il suo cuore sono altrove: “[…] la passione che mi spingeva a contemplare i fenomeni della natura era così forte che ogni anno, quando la primavera tornava a ridare vita al mondo vegetale e a rimettere in moto tutti gli organismi, tutte le bellezze dell’arte perdevano per me le loro attrattive. La mia immaginazione aveva bisogno di più spazio, i miei affetti di altri oggetti e il mio gusto di altri piaceri. Così, ogni anno mi lanciavo verso qualche catena di montagne, andavo sulle cime”. Le escursioni occupano dapprima la gran parte del suo tempo libero, ma in seguito anche quello lavorativo, dal momento che riesce a farsi assegnare il compito di ispettore minerario per l’esercito. L’entusiasmo è tale da coinvolgere nel 1778 persino il padre, ormai orgoglioso più che preoccupato per quel figlio sopra le righe, che si fa trascinare in una escursione naturalistica nel cuore delle Alpi svizzere. Purtroppo muore proprio durante il viaggio, e conoscendo le caratteristiche di camminatore di Déodat nasce il sospetto che sia stato stroncato dal tentativo di tenergli dietro: nel qual caso il marchese François sarebbe il martire di una vocazione geologica tardiva e riflessa.

Per quasi vent’anni Dolomieu rimbalza da una regione all’altra dell’Europa, dalla Bretagna alla Calabria, dalla Stiria all’Estremadura: a seguire i suoi spostamenti c’è da perdersi. Naturalmente quel che più lo attira sono le montagne. Passa al pettine i Pirenei e i Vosgi, e quindi l’Appennino, sino alla Sicilia, vulcani e piccole isole compresi. E soprattutto, le Alpi. A Roma trascorre un inverno con Goethe, a Verona, a Venezia, a Bologna stringe amicizia con i più importanti geologi e naturalisti italiani del tempo (anche se in generale non ha una grossa stima della classe colta del nostro paese: “A Laubach ho incontrato il dottor Hacquet, che sta pubblicando un’immensità di opere di mineralogia e di botanica. In generale tutti questi tedeschi sono molto sapienti, mentre quasi tutti gli italiani sono molto ignoranti”).

Si muove liberamente da uno stato all’altro, munito del solo lasciapassare della sua crescente autorevolezza scientifica: se si esclude lo sfortunato rapporto con i Borbone di Napoli, per il resto è l’emblema del cosmopolitismo concreto consentito agli uomini di scienza sul finire dell’ancient règime. Nei diari di viaggio non si dilunga in notazioni antropologiche, ma non manca di rilevare le differenze umane tra una zona e l’altra: “Dopo aver attraversato tutte le ricche campagne dello stato pontificio, da Loreto a Bologna, ed essere entrati nella Carniola e nella Stiria, si avverte un contrasto che colpisce ed affligge. In queste provincie tedesche la natura sembra molto più avara di frutti […] Ma è un altro il contrasto che maggiormente colpisce: quello dei costumi. All’astuzia, alla fierezza e all’avidità degli italiani succedono la franchezza, la semplicità e la buona fede degli abitanti delle montagne”.

Anche quando ricopre incarichi ufficiali di altra natura, come in occasione di una ambasceria a Lisbona, Déodat non manca di approfittarne per curiosare nei dintorni e studiare le formazioni basaltiche (sulle quali scrive naturalmente una memoria), per approfondire le sue conoscenze dittologiche e per verificare le convinzioni che va maturando rispetto all’orogenesi. Intanto fa carriera nell’ordine di Malta, e naturalmente suscita rivalità ed invidie. Per questo, ma soprattutto per potersi dedicare a tempo pieno a ciò che veramente gli interessa, lascia l’isola, che negli anni ottanta è diventata una seconda patria, esce dall’ordine, rinunciando anche ad un cospicuo appannaggio, e rientra in Francia nell’ottantanove. Giusto in tempo per beccarsi la rivoluzione.

Dolomieu è un aristocratico. Lo è formalmente, per nascita, e tutto sommato ci tiene anche ad esserlo: ma lo diviene poi nel senso pieno del termine per l’attitudine mentale e per le conseguenti scelte di comportamento. L’attitudine è quella del cavaliere medioevale, piuttosto che quella del cortigiano settecentesco: rifiuto degli agi, vita (quasi) ascetica, dedizione totale alla ricerca. Il suo Graal è la conoscenza della natura. Quanto alle scelte, non c’è nulla di contraddittorio nel fatto che rivendichi ad esempio il riconoscimento della sua carriera all’interno dell’Ordine di Malta. In quanto figlio cadetto non ha ereditato alcun titolo, ma quelli che si è guadagnato sul campo li vuole riconosciuti. E nemmeno è un integralista alla maniera di Thoreau nella professione del suo naturalismo. Tra un viaggio e l’altro continua a frequentare i salotti dei savants, dove incontra Turgot e Condorcet, ma anche Diderot e Horace-Benédicte de Saussure. Sono circoli mondani, ma sono anche i luoghi dove si elaborano e si confrontano le idee che di lì a poco trasformeranno il mondo e la maniera di vederlo.

Questo atteggiamento di fondo, la capacità di muoversi a proprio agio in ambienti e in situazioni estremamente diversi, lo accomuna agli altri protagonisti che abitano il mio piccolo pantheon: Humboldt, Tocqueville, … su su fino ad arrivare a Camus. Se si esclude quest’ultimo, mi accorgo che sono tutti di origine aristocratica. Verrebbe da dire che è naturale: fino a un paio di secoli fa i non aristocratici avevano ben poche opportunità di vivere esistenze eccezionali. Ma non è vero, non è solo questo. Non mi intrigano quelli che sono nati aristocratici, ma quelli che lo sono rimasti, che riferito al nostro discorso significa coloro che riescono ad essere sempre in leggero asincrono rispetto alla realtà, non per una snobistica indifferenza, ma per la capacità di viverla senza farsene travolgere. In definitiva, coloro che posseggono quell’understatement “caldo” che permette di appassionarsi alle cose e agli uomini, mantenendo chiara la percezione che di uomini e di cose si tratta. Dolomieu ne offre un perfetto esempio quando in una lettera del 1789 a Picot, in piena bufera rivoluzionaria, scrive: “Attendo l’arrivo di un corriere dal quale dovrò apprendere se mi hanno confiscato tutti i beni … nell’incertezza quindi se mi rimarrà il pane per cibarmi desidero tuttavia, mio eccellente amico, intrattenermi con voi di argomenti del tutto estranei alle vicende del tempo”. Chi è capace di un simile décalage sta applicando il motto “aristocratico nel pensare, democratico nell’agire”, dove anche democratico ha una valenza ben più che politica. Tutto questo con la condizione di nascita c’entra niente, mentre ha a che vedere con una disposizione individuale e con una contingenza storica.

Credo di avere una spiegazione per il concentramento di tanti grandi spiriti in un arco temporale piuttosto ristretto. C’è un’epoca, che va dal periodo immediatamente precedente la rivoluzione francese fino alla metà dell’Ottocento, nella quale l’aristocrazia, pur mantenendo la gran parte dei suoi privilegi, non esercita più alcun potere (e questo vale anche per l’Inghilterra, dove la rivoluzione c’era già stata). Per contrapporsi ad una borghesia avida e arrivista, ma soprattutto per dare un senso alla propria anacronistica sopravvivenza, questa aristocrazia cerca di marcare uno “stile”, che ha da essere nuovo, perché non è più connesso ad una funzione politica o economica. Lo fa in genere rivendicando una differenza di immagine, che si risolve in una “etichetta”: ma in qualche caso riesce ad andare oltre, ad attingere ad un’etica, che è una conquista individuale ed autonoma. In altre parole, ci sono aristocratici che, in assenza di impegni esterni, ne prendono uno con se stessi: quello di essere, letteralmente, όι άριστόι, i migliori. È una scelta minoritaria ed esclusiva, anacronistica nel senso che è perdente in ogni epoca, se assumiamo a metro quello “oggettivo” della fama postuma. In effetti, anche senza la prova del DNA è certo che i padri della contemporaneità sono i ben più noti Voltaire e Rousseau, per non dire di Hegel, la cui progenie arriva sino Sartre. Ebbene, sotto il profilo umano sono tutti personaggi pessimi, la cui caratteristica comune è un’invidia acida, mascherata dall’irrisione o dal disprezzo, per la libertà spirituale che la nuova condizione nobiliare consente.

Dolomieu fa parte dell’altro club, quello ristretto. Anzi, ne è uno dei fondatori. Durante la rivoluzione però entra a far parte anche di un club vero, quello dei Foglianti, ala moderata del giacobinismo. Non è certamente uno che ama la politica, ma in certi frangenti non è possibile tenersene fuori. Dolomieu crede davvero nella rivoluzione, nella necessità di una rigenerazione che porti alla “felicità pubblica”. Come altri appartenenti al suo stato ha soprattutto in odio l’assolutismo e ogni aspetto di privilegio del vecchio regime: “Vi sono delle persone che amano le catene: non conviene discutere di questi; nell’antico regime tutti noi ne portavamo: esse erano d’oro o di argento per gli uni e di ferro per gli altri, ecco la sola differenza”. Nei primi due anni della rivoluzione è un entusiasta, senza per questo essere un ingenuo o un esaltato: ma i valori etici cui si ispira sono non tanto quelli di una nebulosa égalitè, quanto quelli di una assoluta liberté, quella di chi non vuole né obbedire né comandare: né vittima né carnefice, direbbe Camus. E questa è un’idea di libertà senz’altro molto aristocratica: non è la libertà di tutti, ma quella di ciascuno. Se vuoi la libertà te la devi guadagnare, e poi difendere, non in senso generico ma costruendoti una capacità individuale di sopravvivenza e resistenza coltivata attraverso la sobrietà nei bisogni, l’allenamento alle ristrettezze e ai disagi, l’indipendenza dai vincoli di ogni tipo, il disinteresse per la ricchezza e gli onori. Queste cose Dolomieu non le teorizza, non è Rousseau: le mette in pratica durante tutta la sua esistenza, e ha più di una occasione per sperimentarne l’efficacia.

Quanto alla fraternité, sa bene che non può essere imposta per legge, e che può esistere solo all’interno della ristretta cerchia degli amici. A questi Déodat tiene moltissimo, sia pure alla sua maniera composta nelle espansioni e franca nei dissensi, e la sua lealtà è ricambiata da una stima incondizionata. L’amicizia viene senz’altro per lui prima di ogni altra cosa, soprattutto quella cementata dalla comune vocazione scientifica e mantenuta viva da uno scambio intellettuale costante. Anche durante i viaggi più impegnativi, che lo portano a girovagare per mesi nelle Alpi o in zone comunque impervie, approfitta di ogni attimo di sosta per corrispondere con sodali sparsi per tutta l’Europa. Non è un passionale, e le sue lettere sono in genere parche di notizie personali e dense invece di osservazioni e informazioni scientifiche; ma il tono, il linguaggio schietto e semplice con il quale partecipa agli altri le sue intuizioni o le perplessità, sono quelli di chi sull’asettico denominatore comune dell’interesse naturalistico sa costruire i legami “caldi” dell’intelligenza.

Per questo tutto gli crolla addosso il giorno in cui il suo migliore amico, il marchese de la Rochefoucault, gli muore tra le braccia, massacrato da una torma di dementi in caccia di aristocratici, che nemmeno ha idea di chi sta ammazzando. Lui stesso se la cava per un pelo. È la fine dell’illusione rivoluzionaria. Dolomieu si tira in disparte e sopravvive al Terrore rifugiandosi nella provincia remota. Ma non si nasconde: anzi, nel periodo più buio esce allo scoperto con un articolo che è una condanna della deriva barbarica che la rivoluzione ha intrapreso, e al tempo stesso una sfida: io sono qui, e non mi importa delle vostre liste di proscrizione. Ripeto: non rinnega la rivoluzione, denuncia lo stravolgimento delle idealità dalle quali aveva preso avvio e l’immancabile riflusso burocratico, quello per cui dopo ogni Cristo viene una chiesa.

È il percorso obbligato dei puri. Gli altri, quelli bravi a tenersi a galla perché vuoti di ogni coerenza e idealità sincera, i Talleyrand di ogni situazione, aspettano la prossima onda per cavalcarla ancora e passano armi e bagagli alla reazione. È ciò che accade a buona parte dell’aristocrazia “illuminata” francese, a quella almeno che riesce a uscire indenne dalla bufera: ma non a Dolomieu. Era un aristocratico prima, lo rimane durante e dopo la rivoluzione, perché il suo concetto di aristocrazia non ha niente a che vedere con il ceto e il privilegio. Concerne un modo d’essere, non l’alea di una nascita.

Dolomieu comunque se la cava. Sotto il Direttorio si mantiene ben lontano dalla politica, ma le sue qualità di ingegnere minerario gli valgono una cattedra presso l’École des mines: come a dire, la libertà di muoversi, di fare ricerca costante sul campo, e il piacere di trasmetterne i frutti. È un ottimo insegnante, i suoi allievi lo adorano, soprattutto perché le sue lezioni si svolgono per la maggior parte “en plein air” e perché sul piano delle prestazioni fisiche li surclassa tutti.

Sta progettando un ennesimo viaggio nelle Alpi quando Napoleone lo chiama a far parte del gruppo di scienziati che lo seguono nella campagna in Egitto. Non ha sollecitato l’incarico, ha anzi qualche dubbio: e comunque prima di accettare si fa confermare da un amico che in Egitto ci siano montagne e rocce degne di studio. La campagna finisce come sappiamo, ma a Dolomieu va anche peggio. Sulla via del ritorno naufraga nel mare di Taranto, si salva a stento e viene catturato dai soldati borbonici. A differenza dei suoi compagni, che vengono liberati di lì a poco, Déodat finisce nelle carceri di Messina, dove gli viene imposto un regime di detenzione inumano: è rinchiuso in una cella di due metri per tre, con un’unica piccola apertura che di notte quasi sempre viene chiusa, in un’aria irrespirabile al limite del soffocamento, dove rimarrà per ventuno mesi senza mai uscire. Contro di lui si muove una congiura che vede coinvolti proprio i Cavalieri di Malta, disciolti da Napoleone ma ancora potenti presso la corte di Napoli, e la stessa regina Maria Carolina, forse caduta a suo tempo, durante una precedente permanenza napoletana di Déodat, vittima del suo fascino, o peggio, forse respinta, e ora determinata a vendicarsi. Non valgono a niente le proteste e le suppliche di tutto il mondo scientifico: Dolomieu rivede la luce solo quando Napoleone, dopo la vittoria di Marengo, pone tra le clausole inderogabili del trattato di pace la sua liberazione.

Le caratteristiche “sportive” di Dolomieu gli hanno resa ancor più dura la vita durante la detenzione, ma al contempo almeno momentaneamente gliel’hanno salvata. Immaginate un uomo abituato a vivere all’aria aperta, che non sopporta neppure le ovattate dimore parigine, costretto in un buco nel quale riesce a malapena a muoversi (percorre ogni giorno per migliaia di volte i tre metri della diagonale della cella, tre passi da un angolo all’altro, avanti e indietro), e a respirare (la fiammella della lampada ad olio brucia quel poco ossigeno, e Dolomieu vive in un costante stato di semisoffocamento). Eppure riesce a resistere, prima di tutto alla ricorrente tentazione di togliersi la vita, poi a quella di lasciarsi andare, di abbrutirsi. Con una scheggia di legno si costruisce un pennino, si serve del liquido bruciato della lampada come inchiostro, riesce a sottrarre all’ispezione dei carcerieri un volumetto che ha portato con sé, e nei bordi delle pagine scrive le parti essenziali di quella che sarà la sua opera scientifica più importante, il trattato sulla Filosofia mineralogica. Scrive anche un diario di prigionia, fatto di annotazioni telegrafiche attraverso le quali traccia un bilancio della sua esistenza e la compara all’attuale condizione di “morto alla scienza e al mondo”: ma senza alcuna commiserazione. C’è una frase ricorrente, ripetuta in maniera quasi ossessiva per venti mesi: “eppure io vivo ancora”. Alla faccia di chi lo vuole sepolto vivo.

Nel marzo del 1801 è infatti nuovamente in Francia e a giugno è già sulle montagne per una lunga escursione geologica, che lo porta a percorrere oltre mille e cento chilometri. Dalle lettere che invia agli amici sembra aver superato la terribile prova senza eccessivi danni: ma alla fine di novembre muore quasi all’improvviso, a cinquantun anni. La carcerazione ha minato il suo fisico nel profondo: e forse lo sforzo di recuperare tutta l’aria possibile, tutti i paesaggi e gli incanti delle sue montagne è stato troppo repentino e violento. Muore consapevole: ha il solo rammarico di non aver potuto riordinare ed editare le sue carte: “La morte verrà a sorprendermi senza che abbia avuto il tempo di destinare ogni cosa allo scopo che mi ero prefisso”. Un po’ di tempo in più non gli spiacerebbe: ma sa che quello che ha avuto in dote è stato usato al meglio.

E veniamo ora ad un altro aspetto della personalità di Dolomieu che ci aveva intrigato, quello peraltro da cui eravamo partiti: i polpacci di ferro. Dolomieu è un viaggiatore, ma prima ancora è un camminatore. Non lo nego: come era già accaduto per Humboldt, ciò che mi ha colpito inizialmente e mi ha poi spinto ad approfondire la conoscenza del personaggio è la sua incredibile resistenza fisica. Non so per quale motivo questa caratteristica eserciti tanto fascino su di me. Forse la associo immediatamente ad una capacità di resistenza morale, anche perché questa diretta corrispondenza ho potuto sperimentarla in alcuni dei miei amici. Forse l’amore per la montagna, dove la resistenza fisica è un requisito primo e fondamentale, mi porta a sopravvalutarne il corrispettivo spirituale, e a coglierne riscontri continui nelle vite che mi colpiscono: Gobetti, Primo Levi, Livio Bianco, Ettore Castiglioni, Massimo Mila, Nuto Revelli, tutto il gruppo dei torinesi e dei piemontesi che hanno fornito il nerbo all’opposizione al fascismo negli anni venti e trenta e quella al nazismo durante la guerra erano alpinisti. A dire il vero lo era anche Julius Evola, e l’ambiente alpinistico tra le due guerre si lasciò spesso contagiare dalla retorica e dalla mistica fascista: ma penso che questo contagio abbia riguardato solo la facciata istituzionale. Chi è alpinista dentro non ha spazio per la retorica. Credo comunque che ci sia una ragione di ordine più oggettivo: a differenza della forza, che è una caratteristica eminentemente biologica, la resistenza, anche quella fisica, è un portato culturale. La prima dipende dalla natura, la seconda da noi. La capacità di resistenza la si coltiva, e Dolomieu ne è particolarmente convinto. Dice in proposito: “I miei viaggi nelle montagne hanno talmente temprato i miei polmoni ad atmosfere purissime, che sono abituato a dormire ovunque in letti senza coperte, in camere aperte all’aria”. Le sue abitudini spartane sono finalizzate ad una progettazione di sé: quella capacità di sopravvivenza, di cavarsela da soli, che è per lui la base per l’esercizio della più totale libertà.

Nel suo caso, evidentemente, anche la natura ci ha messo una mano. Con le sue lunghissime leve Dolomieu è capace di percorrere distanze incredibili a piedi, a una velocità impressionante. È una dote della quale si compiace parecchio: “Non è possibile fare più strada di me in minor tempo, a meno che non si viaggi in mongolfiera”. E questa rapidità è anche una caratteristica dei suoi viaggi a cavallo. In una lettera del 1787 dice di essere arrivato da Roma a Marsiglia in otto giorni, e di prevederne altri otto per arrivare a Parigi. Sono cento e passa chilometri al giorno. Non stupisce poi sentirlo lamentare che ogni tanto gli muore un cavallo tra le gambe, o uno dei muli che talvolta usa per trasportare i campioni dei minerali raccolti. Li stronca. Le testimonianze dei compagni di viaggio sono tutte di questo tenore. Quando si fermano la sera, e lui si appresta a redigere il diario della giornata o a esaminare i campioni raccolti, crollano letteralmente per la fatica. Questi ritmi vengono mantenuti per mesi. Spesso Dolomieu ha iniziata un’esplorazione con uno o più compagni e l’ha finita con altri, venuti rimpiazzare i primi che hanno dato forfait. Un’analisi dei suoi giornali di viaggio, di quelli che ci sono pervenuti, perché molti sono andati perduti, permette di calcolare nella sola zona alpina una percorrenza di circa dodicimila chilometri. Quasi un terzo della circonferenza della terra, con dislivelli altimetrici dell’ordine di centinaia di migliaia di metri.

La rapidità non significa però fretta. Dolomieu non viaggia per spostarsi, ma per conoscere, e la fretta è nemica della conoscenza. È rapido nelle gambe ma anche nello sguardo. Ha una competenza mineralogica tale che da consentirgli di individuare al primo colpo ciò che può rivestire un certo interesse. E comunque, la rapidità di una camminata a piedi è pur sempre quella ti fa muovere dentro una natura immobile, e non ti dà la sensazione opposta.

Dolomieu viaggia spesso da solo. Non gli spiace la compagnia, ma apprezza particolarmente la possibilità di seguire liberi ritmi di passo e di pensiero. Ha bisogno di solitudine per concentrarsi e per tornare dopo un po’ a desiderare la presenza dei suoi simili. “Sono nuovamente in viaggio. La contemplazione della natura è molto più soddisfacente di quella degli uomini” (19 agosto1801)

Non ha paura di nulla. È scampato alla forca a Gaeta, al fuoco a Metz, ad un naufragio nel lago di Bolsena e ad uno nel Mediterraneo, ad un agguato di briganti sui monti della Tolfa, alla ghigliottina sotto il Terrore: ogni volta ne è uscito più sicuro di sé. In montagna dorme sempre all’addiaccio, lungo il sentiero, ed è una montagna ancora abitata da lupi, da orsi e da banditi. Soprattutto lo sorregge il legittimo ottimismo di chi ha la coscienza di non aver pestato i piedi a nessuno (anche se poi qualcuno che trova motivo di lamentarsi vien sempre fuori).

Dolomieu è infine un alpinista completo: nel senso che ama le montagne, ma anche in quello più tecnico del termine, perché le montagne le scala. Non compie alcuna ascensione memorabile, se si eccettua forse il Pic du Midi de Bigorre: ma salire sulle cime, e volgere di là sopra lo sguardo sul mondo gli piace. E tuttavia delle sue performances alpinistiche non racconta molto: rientrano in fondo nella sua attività di ricercatore naturalista. Non conosce il successo di Horace-Bènedicte de Saussure, celebrato salitore del Bianco, anche se è senz’altro molto più dotato di quest’ultimo per le ascensioni. Un suo compagno di viaggi alpini, Alexandre d’Eymar, dice che al suo passo non reggevano neppure le guide, e racconta di scalate ripide a cime inaccessibili, lungo le creste più esposte e i precipizi. A dispetto della sua sensibilità per l’aspetto “sportivo” del viaggio, Dolomieu non si fa però contagiare dalla febbre delle cime: gli piace arrampicare sulle montagne, ma gli interessa molto di più leggerle dentro. E soprattutto, non ha tempo né animo per la competizione: c’è un mondo affascinante di pietre, di metalli, di composti e scisti e conglomerati che aspetta di essere esplorato e descritto. “Andavo sulle cime a cercare quelle emozioni profonde che sempre procura la vista di oggetti molto grandi, e per abbandonarmi alla meditazione sulla formazione del globo, sulle rivoluzioni che ha conosciuto, sulle cause che hanno modificato le sue forme […]” Tutto il resto è vanità.

È lecito considerare Dolomieu una figura esemplare? Si e no. Si, se si intende come esemplarità quella di una vita vissuta autonomamente, senza tenere in conto le mode, le aspettative altrui, il rango, la carriera. No, se si intende invece proporre un modello di comportamento cui ispirarsi. Dolomieu non voleva essere un modello per nessuno. Al di là del fatto che probabilmente pensava di essere inimitabile, questo avrebbe in qualche modo condizionato la sua autonomia, la sua libertà. Rispondeva delle sue scelte solo a se stesso, ad una coerenza che non aveva bisogno di sacrifici, perché era parte integrante del suo modo di essere. In questo senso era tutt’altro che un penitente, e se si esclude l’episodio del duello, che va comunque letto in un contesto storico e mentale particolare, e probabilmente non inficia la sua coerenza, non aveva in effetti nulla di cui pentirsi. Ma nemmeno riteneva di avere certezze e verità ultime da trasmettere: era di quel tipo di persone che cercano di allevare interlocutori piuttosto che discepoli e non vogliono maestri da venerare, ma amici coi quali confrontarsi. Sotto il monumento a lui dedicato da un altro dei suoi compagni di scorribande alpine, Faujas de Saint-Found, sta scritto: A Dolomieu, mio allievo, mio maestro, mio amico. Difficile sintetizzare meglio quello che può essere considerato un rapporto ideale.

Sarebbe anche difficile a questo punto trovare le parole giuste per congedarsi in bellezza da Déodat. Per fortuna ci ha pensato lui stesso: “Tra due giorni parto per Parigi. Andrò quasi subito a martellare le rocce della Sassonia, poi seguiranno altri viaggi. Per cercare cosa? Non la felicità, perché sono perfettamente felice dove mi trovo; non la fama, perché le circostanze me ne hanno procurata una tale che ne sono persino imbarazzato; e cosa dunque? Io corro appresso a delle idee; ammucchio delle pietre che aumenteranno l’imbarazzo e la confusione che già regnano in me”. Ecco un uomo!

Su Dolomieu non c’è nel nostro paese una grossa letteratura: in pratica esiste solo il densissimo volume di Luigi Zanzi, Dolomieu. Un avventuriero nella storia della natura, edito da JAKA BOOK nel 2003.

Le sue uniche opere tradotte sono il Viaggio alle isole Lipari, Lipari 1993 e i Viaggi nelle Alpi (a cura di Enrico Rizzi), Fondazione Enrico Monti, Anzola d’Ossola 2006

In francese fondamentale rimane la biografia scritta da Alfred Lacroix, Déodat Dolomieu. Sa correspondance, sa vie aventureuse, sa captivitéé, 2 voll., Paris 1921

Alla fine del 1849 torna clandestinamente a Milano, il tempo di raccogliere poche cose, qualche libro e qualche attrezzo scientifico, e s’imbarca con alcuni amici su un brigantino in partenza da Genova per l’America. Vede per la prima volta le coste del Perù dopo sette lunghi mesi di navigazione. Non varcherà mai più l’oceano.

Alla fine del 1849 torna clandestinamente a Milano, il tempo di raccogliere poche cose, qualche libro e qualche attrezzo scientifico, e s’imbarca con alcuni amici su un brigantino in partenza da Genova per l’America. Vede per la prima volta le coste del Perù dopo sette lunghi mesi di navigazione. Non varcherà mai più l’oceano.  Pianifica allora un progetto a lunga scadenza, suddividendo il territorio in regioni da esplorare palmo a palmo, con un triplice obiettivo: in primo luogo, una ricognizione geografica che consenta di correggere tutti gli errori e le approssimazioni dei cartografi precedenti; poi un censimento delle ricchezze minerarie, vegetali e animali, delle potenzialità di coltura, delle forme di sfruttamento più congeniali e meno distruttive; infine la ricerca e l’esame critico delle fonti storiche di ogni tipo, per dare ordine e interpretare anche la geografia umana del paese. Il suo piano è accettato: le autorità accademiche gli concedono un’aspettativa a tempo indeterminato dall’insegnamento e da un certo momento in poi, quando cominciano a convincersi dell’importante ricaduta che l’impresa può avere per lo sviluppo economico del Perù, sovvenzionano, sia pure con scarsa regolarità e in misura ristrettissima, le sue esplorazioni.

Pianifica allora un progetto a lunga scadenza, suddividendo il territorio in regioni da esplorare palmo a palmo, con un triplice obiettivo: in primo luogo, una ricognizione geografica che consenta di correggere tutti gli errori e le approssimazioni dei cartografi precedenti; poi un censimento delle ricchezze minerarie, vegetali e animali, delle potenzialità di coltura, delle forme di sfruttamento più congeniali e meno distruttive; infine la ricerca e l’esame critico delle fonti storiche di ogni tipo, per dare ordine e interpretare anche la geografia umana del paese. Il suo piano è accettato: le autorità accademiche gli concedono un’aspettativa a tempo indeterminato dall’insegnamento e da un certo momento in poi, quando cominciano a convincersi dell’importante ricaduta che l’impresa può avere per lo sviluppo economico del Perù, sovvenzionano, sia pure con scarsa regolarità e in misura ristrettissima, le sue esplorazioni.

Questo breve omaggio non si ripropone di riscattarne la memoria: ci vorrebbe ben altro. È solo un ingenuo tentativo di evocazione, visto che volentieri avrei fatto un pezzo di strada in sua compagnia. Sarà come trascorrere insieme una mezz’ora, invitando a conoscerlo anche qualche amico.

Questo breve omaggio non si ripropone di riscattarne la memoria: ci vorrebbe ben altro. È solo un ingenuo tentativo di evocazione, visto che volentieri avrei fatto un pezzo di strada in sua compagnia. Sarà come trascorrere insieme una mezz’ora, invitando a conoscerlo anche qualche amico.