Vita vagabonda di “uno sporco pittore paesaggista”

di Paolo Repetto, 5 giugno 2024, dall’Album “Che piacere incontrare il signor Lear!“

Vita vagabonda di “uno sporco pittore paesaggista”

Introduzione

Con una matita del genere,

Con una matita del genere,

una penna del genere.

hai seguito uomini lontani,

ho letto e ho sentito che ero lì.

Alfred Tennyson To Edward Lear, On His Travels in Greece

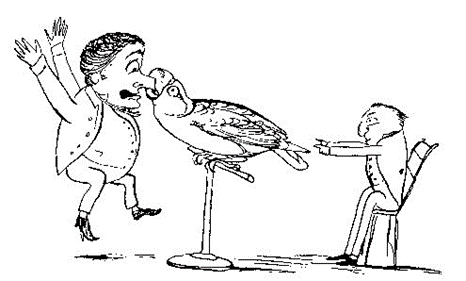

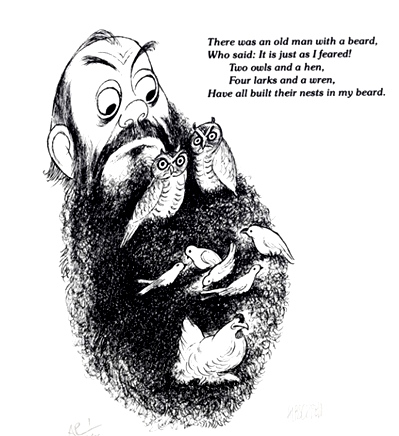

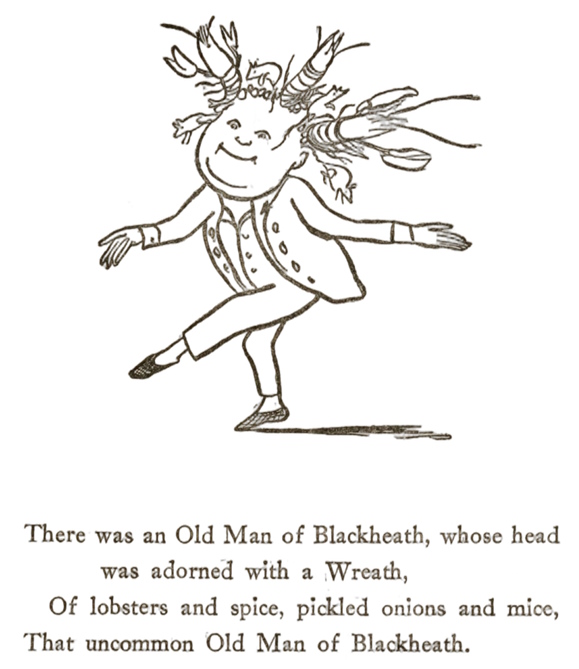

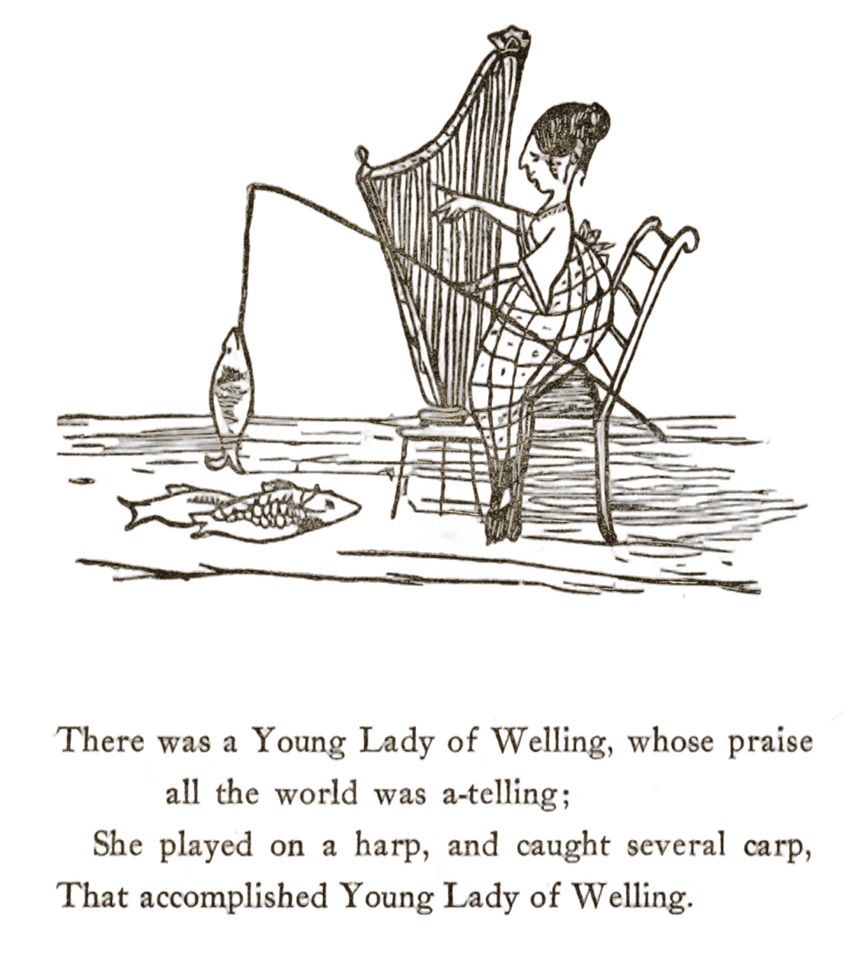

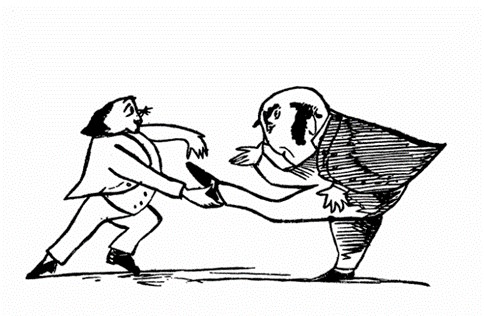

Nel 1846 veniva pubblicato in Inghilterra A Book of Nonsense. Era una raccolta di “limericks”, ovvero di filastrocche strampalate, di giochi di parole surreali, composti però seguendo uno schema metrico fisso (cinque versi, i primi due che fanno rima tra loro e con l’ultimo, mentre il terzo rima col quarto. In genere l’ultimo verso riprende il primo, con una piccola modifica, e il primo deve sempre contenere il nome e una qualificazione del protagonista e l’identificazione del luogo in cui compie l’azione (!?) o dal quale proviene). Ad ogni limerick era collegato un disegno che illustrava in forma caricaturale il contenuto dei versi.

Il libro era stato pensato per i bambini, ma piacque molto anche ai grandi. L’autore, Edward Lear (che aveva firmato sotto lo pseudonimo di Derry down. Derry), e aveva realizzato anche i disegni) divenne famoso in tutta l’Inghilterra, e lo è ancora oggi. Da noi lo è molto meno, anzi, direi quasi per nulla. Per vari motivi. Intanto perché i limeriks sono in effetti intraducibili, e volti in italiano perdono la loro valenza giocata principalmente sul linguaggio. Quindi tardarono molto ad essere tradotti, e lo furono quando il pubblico si era ormai assuefatto a ben altre stranezze. Poi perché il limerik è un gioco di finezza, di leggerezza, che non chiama la risata, ma il sorriso. E invita a sorridere non per la comicità di quanto “racconta”, perché in effetti non racconta niente, ma per l’assurdità dell’accostamento di certe parole, di certe immagini, o per l’invenzione di termini assolutamente improbabili. Infine perché fa capo a un senso dell’umorismo molto brithish, lo stesso che circolava centocinquant’anni fa nei giochini poetici di Lewis Carroll e più tardi, nella versione in prosa, nei libri di Jerome o di Woodeouse (qualcosa del genere ancora si può trovare oggi in quelli di Nick Hornby).

Il libro era stato pensato per i bambini, ma piacque molto anche ai grandi. L’autore, Edward Lear (che aveva firmato sotto lo pseudonimo di Derry down. Derry), e aveva realizzato anche i disegni) divenne famoso in tutta l’Inghilterra, e lo è ancora oggi. Da noi lo è molto meno, anzi, direi quasi per nulla. Per vari motivi. Intanto perché i limeriks sono in effetti intraducibili, e volti in italiano perdono la loro valenza giocata principalmente sul linguaggio. Quindi tardarono molto ad essere tradotti, e lo furono quando il pubblico si era ormai assuefatto a ben altre stranezze. Poi perché il limerik è un gioco di finezza, di leggerezza, che non chiama la risata, ma il sorriso. E invita a sorridere non per la comicità di quanto “racconta”, perché in effetti non racconta niente, ma per l’assurdità dell’accostamento di certe parole, di certe immagini, o per l’invenzione di termini assolutamente improbabili. Infine perché fa capo a un senso dell’umorismo molto brithish, lo stesso che circolava centocinquant’anni fa nei giochini poetici di Lewis Carroll e più tardi, nella versione in prosa, nei libri di Jerome o di Woodeouse (qualcosa del genere ancora si può trovare oggi in quelli di Nick Hornby).

Un equivalente italiano non esiste: nella nostra tradizione esopiana sotto sotto deve esserci sempre una morale o una logica. E quando queste non ci sono, non ci si libra leggeri nel bizzarro, ma si scade pesantemente nel demenziale, nel doppio senso equivoco. (Prevengo le obiezioni: ma come? Abbiamo una tradizione che va dal Burchiello a Palazzeschi, su su fino ad Achille Campanile, a Toti Scialoia e a Giulia Niccolai, nonché a Fosco Maraini e se vogliamo anche a Enzo Jannacci. Tutto vero. Tranne che se andate a leggerli vi accorgerete che denunciano invariabilmente uno sforzo mentale, che con la leggerezza infantile di Lear non c’entra un accidente. Quanto a non senso a piede libero l’unica nostra forma letteraria che oggi potrebbe giocarsela col limerik è la cronaca giornalistica: ma in questo caso l’effetto è tutt’altro che giocoso, è addirittura avvilente.)

Non volevo comunque soffermarmi sui limeriks, quanto piuttosto sulla eccentrica e poliedrica figura del loro autore, che fu anche un instancabile viaggiatore. Sulla sua lapide sono incisi i versi che Tennyson gli dedicò, che ho riportato in esergo e che estendo idealmente a tutti gli autori di letteratura di viaggio che mi hanno appassionato.

Vita vagabonda di “uno sporco pittore paesaggista”

Già mi era parsa pesante la situazione di Alfred Wallace, decimo di una nidiata di undici fratelli che dovettero precocemente imparare a cavarsela, con un padre che passava da una bancarotta all’altra: ma al quasi coetaneo Edward Lear era andata ancora peggio. Nella sua famiglia i fratelli erano ventuno, lui era il penultimo, e il padre, a seguito di un dissesto finanziario, trascorse anche qualche tempo in galera per debiti. Inoltre, mentre il primo viveva in campagna, dove era più facile cavarsela, il povero Edward crebbe a Londra (dove era nato nel 1812), all’epoca il luogo più inquinato della terra, e non meraviglia che sin dall’infanzia fosse asmatico e anche epilettico. A quattro anni dovette lasciare la famiglia, in seno alla quale immagino si dovesse stare piuttosto stretti, per andare ad abitare con la sorella Ann, più anziana di lui di oltre vent’anni. Anche più tardi, quando la situazione economica migliorò, i genitori non lo riaccolsero, e la sorella continuò a fargli da madre per tutta la vita. Indubbiamente Edward ne soffrì molto, ma questa fu per certi aspetti anche la sua fortuna, perché in famiglia avrebbe avuto scarsissime probabilità di essere seguito, mentre la sorella incoraggiò e coltivò le sue attitudini artistiche.

Questo, almeno, è quanto Edward stesso ha raccontato nei cenni autobiografici disseminati qua e là nei suoi scritti. Un’infanzia e un’adolescenza da romanzo dickensiano. Secondo alcuni suoi biografi però ha un po’ romanzato, o almeno caricato, le circostanze e gli avvenimenti, quasi a giustificare la successiva condizione di disagio e di scarsa autostima che lo accompagnò per tutta la vita. Di fatto ci furono comunque l’abbandono da parte dei genitori e il precoce manifestarsi di crisi epilettiche, forse conseguenti al drammatico distacco, o forse proprio alla sua origine.

Questo, almeno, è quanto Edward stesso ha raccontato nei cenni autobiografici disseminati qua e là nei suoi scritti. Un’infanzia e un’adolescenza da romanzo dickensiano. Secondo alcuni suoi biografi però ha un po’ romanzato, o almeno caricato, le circostanze e gli avvenimenti, quasi a giustificare la successiva condizione di disagio e di scarsa autostima che lo accompagnò per tutta la vita. Di fatto ci furono comunque l’abbandono da parte dei genitori e il precoce manifestarsi di crisi epilettiche, forse conseguenti al drammatico distacco, o forse proprio alla sua origine.

Lear chiamava l’epilessia il suo “demone”: “Ad appena otto anni — e forse anche prima — questo Demone mi schiacciò, senza che io ne comprendessi l’ingiustizia e la sofferenza. Ogni mattina nello studiolo, mentre mi dedicavo alle mie lezioni — tutto il giorno e sempre la sera e la notte. Né potevo avere più di sei anni, credo — perché ricordo intere annate prima di andare a scuola a undici anni. È sorprendente che questi attacchi non siano mai stati scoperti, ma siccome li sento arrivare in anticipo, mi ritiro nella mia stanza”. Sembra si trattasse di crisi tutto sommato leggere, ma frequentissime, che esplodevano generalmente al mattino presto o in tarda serata. Edward continuò per tutta la vita a vergognarsi di questa sua patologia, e a ingegnarsi per tenerla nascosta. Annotava però diligentemente le crisi nei suoi diari, indicandole con una croce ed un numero progressivo, e arrivando sino a registrarne diciotto in un mese.

Ma non era tutto. A sette anni cominciò a manifestare anche una certa tendenza alla depressione (e ne aveva ben donde), attraverso sintomi che definiva “morbosità” (the morbids): “La prima di tutte le morbosità che ricordo deve essere capitata più o meno verso il 1819, quando mio padre mi portò in un prato nei pressi di Highgate, dove c’era un’esibizione ginnica di clown di campagna ecc. — e un’orchestra […] Ricordo che piansi gran parte della notte dopo la fne del divertimento — e anche di avere sofferto per giorni al ricordo della scena ormai svanita”.

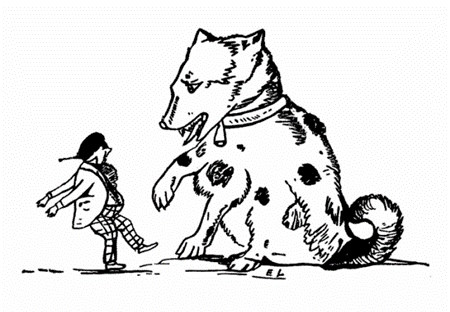

Insomma, era un ragazzino estremamente sensibile, malaticcio e timoroso di tutto (una delle sue principali fobie riguardava i cani), affetto tra l’altro da una forte miopia, e ben presto si sentì in dovere di anticipare preventivamente, attraverso una impietosa autoironia, le critiche che pensava potessero essergli rivolte per il suo carattere e per l’aspetto goffo e impacciato. È anche comprensibile, stanti la sua situazione psicologica e le modalità impietose nelle quali veniva impartita l’educazione scolastica inglese, perché la sorella abbia cercato il più a lungo possibile di risparmiargli l’impatto con un mondo che quasi certamente lo avrebbe spezzato. Frequentò quindi la scuola solo piuttosto tardi (dopo i dieci anni), e per un periodo molto breve.

Insomma, era un ragazzino estremamente sensibile, malaticcio e timoroso di tutto (una delle sue principali fobie riguardava i cani), affetto tra l’altro da una forte miopia, e ben presto si sentì in dovere di anticipare preventivamente, attraverso una impietosa autoironia, le critiche che pensava potessero essergli rivolte per il suo carattere e per l’aspetto goffo e impacciato. È anche comprensibile, stanti la sua situazione psicologica e le modalità impietose nelle quali veniva impartita l’educazione scolastica inglese, perché la sorella abbia cercato il più a lungo possibile di risparmiargli l’impatto con un mondo che quasi certamente lo avrebbe spezzato. Frequentò quindi la scuola solo piuttosto tardi (dopo i dieci anni), e per un periodo molto breve.

Poi, “all’età di quattordici anni e mezzo fui abbandonato a me stesso letteralmente senza un centesimo, e senza alcun mezzo per procurarmi di che vivere se non i miei propri sforzi”. Anche questo non è del tutto esatto, dal momento che poteva contare, oltre che su Ann, anche su un’altra sorella, Sarah, la meglio accasata di tutta la progenie dei Lear.

È vero comunque che a soccorrerlo fu soprattutto una straordinaria attitudine al disegno, in particolare a quello di tipo naturalistico-zoologico, una dote che aveva cominciato a manifestare sin da bambino durante le passeggiate per le stradine di campagna attorno ad Highgate, che le sorelle intelligentemente incoraggiarono e che gli consentì di guadagnarsi da vivere già dall’ adolescenza. “Ho iniziato a disegnare per pane e formaggio intorno al 1827”, scrive “ma producevo solo schizzi di soggetti strani e insoliti, vendendoli a prezzi stracciati”.

In questo campo fu praticamente un autodidatta, cosa di cui non si rammaricava affatto: “Quasi ringrazio Dio di non avere mai ricevuto un’istruzione, poiché mi sembra che novecentonovantanove di coloro che la ricevono, con grande spesa e notevoli sforzi, l’hanno già dimenticata prima di arrivare alla mia età e rimangono, come gli Stulbrugg di Swift, indifferenti per tutta la vita e non usano minimamente i tesori che hanno accumulato in precedenza, mentre invece io sembro essere sempre sul punto di acquisire nuove conoscenze”.

In questo campo fu praticamente un autodidatta, cosa di cui non si rammaricava affatto: “Quasi ringrazio Dio di non avere mai ricevuto un’istruzione, poiché mi sembra che novecentonovantanove di coloro che la ricevono, con grande spesa e notevoli sforzi, l’hanno già dimenticata prima di arrivare alla mia età e rimangono, come gli Stulbrugg di Swift, indifferenti per tutta la vita e non usano minimamente i tesori che hanno accumulato in precedenza, mentre invece io sembro essere sempre sul punto di acquisire nuove conoscenze”.

In realtà col tempo avrebbe cambiato idea. In una lettera scritta nella maturità al pittore preraffaellita William Holmar Hunt, amico e compagno d’avventura in diversi viaggi, scriveva: “Mi sarebbe piaciuto frequentare l’accademia come hai fatto tu, così avrei potuto lavorare da allora in poi al tuo fianco! Arrivando così tardi a comprendere il senso della verità in pittura, quando ormai le mie abitudini si erano formate e i miei occhi e le mie mani non erano duttili come avrei voluto, non sono potuto diventare un grande pittore. Inoltre i miei interessi topografici per differenti paesi, e la mia dedizione alla musica e all’ornitologia e ad altri campi hanno finito per confondermi e frenarmi”.

Non sarà diventato un grande pittore, ma è indubbio che come illustratore dimostrò sin da subito un eccezionale talento, e non tardò a farsi conoscere.

I suoi schizzi furono infatti notati dal curatore del museo della Zoological Society, che a partire dai sedici anni lo prese sotto la sua ala e lo associò come “disegnatore ornitologico”. A diciott’anni aveva già un nutrito gruppo di allievi cui insegnava privatamente, e gli venivano commissionate serie di incisioni per la stampa. In questo periodo conobbe tra gli altri l’ornitologo e artista John Gould, autore di alcune delle più belle pubblicazioni naturalistiche della sua epoca, col quale avrebbe a lungo collaborato. Tra il 1830 e il 1832, quindi prima di compiere vent’anni, Lear poté pubblicare una bellissima opera illustrata dedicata ai pappagalli, Illustrations of the family of Psittacidae, or Parrots, con 42 tavole litografate e colorate a mano da lui stesso. I soggetti rappresentati erano tutti ritratti dal vivo, e non da esemplari impagliati come all’epoca si usava, e i particolari erano riportati con precisione quasi maniacale. L’opera non ebbe il successo economico nel quale forse l’autore sperava, ma lo fece apprezzare in tutta l’Inghilterra dagli specialisti del settore.

Questo gli aprì altre porte e conoscenze, prima fra tutte quella del tredicesimo conte di Derby, lord Stanley, alle cui dipendenze lavorò per quattro anni come pittore naturalista. Il conte aveva allestito presso la sua tenuta, Knowsley Hall, vicino a Liverpool, una sorta di zoo privato, e commissionò a Lear le riproduzioni a colori di tutti gli animali del serraglio. In breve il giovane artista seppe farsi benvolere da tutta la famiglia, tanto da essere trattato come un ospite piuttosto che come un dipendente, e a Knowsley Hall ebbe modo di incontrare “alla pari” i molti personaggi illustri che frequentavano l’aristocratica dimora.

Proprio a questo periodo risale l’invenzione dei limericks, composti per divertire i nipoti del conte e diventati in breve oggetto di divertimento per tutti. Inoltre, ora che la vita aveva iniziato ad incanalarsi per il verso giusto, consentendogli di godere di una amicizia tanto altolocata e di una relativa indipendenza economica, Edward poteva permettersi di dare sfogo a un’altra sua grande passione: quella di viaggiare. E iniziò subito (anzi, aveva già iniziato, compiendo nel 1829 un lungo tour a piedi in Inghilterra), battendo in lungo e in largo le campagne, soffermandosi nelle regioni più pittoresche, come la Cornovaglia e il Distretto dei Laghi, esplorando i Monti Wicklow in compagnia di Arthur Stanley, il futuro decano di Westminster, e sconfinando in Irlanda (1835-36). Queste esperienze, e i problemi alla vista che si aggravavano, lo indussero però molto presto a lasciar perdere le illustrazioni zoologiche, che richiedevano uno studio minuzioso dei particolari, per dedicarsi completamente a una nuova carriera di pittore paesaggista.

Proprio a questo periodo risale l’invenzione dei limericks, composti per divertire i nipoti del conte e diventati in breve oggetto di divertimento per tutti. Inoltre, ora che la vita aveva iniziato ad incanalarsi per il verso giusto, consentendogli di godere di una amicizia tanto altolocata e di una relativa indipendenza economica, Edward poteva permettersi di dare sfogo a un’altra sua grande passione: quella di viaggiare. E iniziò subito (anzi, aveva già iniziato, compiendo nel 1829 un lungo tour a piedi in Inghilterra), battendo in lungo e in largo le campagne, soffermandosi nelle regioni più pittoresche, come la Cornovaglia e il Distretto dei Laghi, esplorando i Monti Wicklow in compagnia di Arthur Stanley, il futuro decano di Westminster, e sconfinando in Irlanda (1835-36). Queste esperienze, e i problemi alla vista che si aggravavano, lo indussero però molto presto a lasciar perdere le illustrazioni zoologiche, che richiedevano uno studio minuzioso dei particolari, per dedicarsi completamente a una nuova carriera di pittore paesaggista.

La svolta decisiva arrivò nel 1837, quando grazie a una dotazione elargitagli da lord Derby poté realizzare il sogno che nel frattempo aveva cominciato a coltivare, quello di studiare per due anni la pittura a Roma, e più in generale in Italia, proprio in funzione della nuova direzione artistica che intendeva intraprendere. Così annunciava la novità ad una amica: “La possibilità di intraprendere questa strada è dovuta a un atto di bontà, o meglio di munificenza, e di amicizia senza precedenti e per il quale non ho alcuna possibilità di dimostrare a sufficienza la mia gratitudine. Con mia enorme sorpresa una lettera di tre giorni fa mi ha portato una somma sufficiente a vivere a Roma per il periodo che ho appena menzionato”.

La seconda vita di Lear, quella del viaggiatore, e quella appunto che vorrei sommariamente ricostruire, comincia dunque di qui. In realtà ho trovato molto difficile seguire i suoi spostamenti: per farlo ho dovuto basarmi sui pochi stralci dei suoi diari o del suo epistolario rintracciati sul web, e desumerli soprattutto dalle datazioni dei suoi schizzi, perché l’unica biografia esauriente è praticamente introvabile e neppure in rete sono riuscito a reperire delle sintesi passabilmente attendibili. È quindi possibile che incorra in qualche approssimazione cronologica.

A luglio del 1837 Lear parte per Roma, dove approda solo in dicembre, dopo aver attraversato con molta calma il Lussemburgo e la Germania meridionale, e aver apprezzato alcuni magici scorci della Svizzera e dell’Italia settentrionale (ad esempio i laghi di Lugano e di Como, e soprattutto quello d’Orta, al quale rimarrà affezionato e che tornerà a ritrarre più volte in seguito). Nel corso del viaggio visita anche Milano e Firenze.

A Roma gli sembra di toccare il cielo con un dito. Tutto procede sin da subito benissimo: entra in contatto con altri artisti, trova un mercato per i suoi dipinti, e già intuisce che il soggiorno in Italia si prolungherà oltre il previsto. Roma rappresenterà infatti nel successivo decennio la base di riferimento per una serie ininterrotta di escursioni, che lo portano a esplorare gran parte dell’Italia settentrionale (Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana) e in maniera più sistematica tutta quella centro-meridionale. Non ha terraferma: la caccia al “pittoresco” diventa ossessiva, e lo dimostra la messe impressionante di bozze di paesaggi che produce. Nell’estate del 1738 si trasferisce temporaneamente a Napoli, in compagnia di un altro aspirante artista, James Uwins, e frequenta gli esponenti della scuola paesaggistica napoletana (tra i quali il padre di Giacinto Gigante): la città tuttavia non gli piace affatto, troppo rumorosa e turbolenta: “Credo sia il luogo più rumoroso del mondo – scrive alla sorella – puoi immaginare come possa piacere a me, che odio il rumore! Si ha l’impressione che l’intera popolazione sia completamente pazza, delirante.” Di lì si sposta dunque ben presto sulla costiera amalfitana, che definisce “un paradiso”. Nel 1842 lo troviamo in Sicilia, e subito dopo si avventura in una prima escursione in Abruzzo: è conquistato dai luoghi incontaminati che vi scopre, tanto da tornare a ritrarli già nel 1843 e poi nel 1846. Nel frattempo percorre la campagna laziale e il Molise, e arriva sino alla Puglia. I suoi itinerari virano ormai quasi sempre verso il sud.

Durante un breve rientro in Inghilterra, nel 1846, ha l’onore di essere chiamato a Buckingham Palace dalla regina Vittoria, per un corso di disegno in dodici lezioni. Incontra qualche difficoltà con la servitù, che inizialmente, a causa della sua barba incolta e del suo aspetto trasandato, rifiuta di ammetterlo a palazzo, ma le sue lezioni vengono poi molto apprezzate. La sovrana scrive nel suo diario: “15 luglio. Ho avuto lezione di disegno dal signor Lear, che ha disegnato davanti a me e insegna straordinariamente bene”. È anche l’anno nel quale vengono pubblicati per la prima volta i limericks, che ottengono immediatamente uno strepitoso successo (anche se per qualche tempo continueranno ad essere attribuiti a Lord Derby, ed Edward Lear sarà considerato solo uno pseudonimo: cosa che in un primo momento il nostro accetta a denti stretti, salvo poi rivendicare con modalità eccentriche la propria esistenza e la paternità delle filastrocche, cominciando ad andare in giro con cappello, fazzoletto e borsa “marchiati” col suo nome).

Quella inglese, che gli procura anche le prime soddisfazioni economiche come pittore, è però solo una parentesi. I viaggi e l’Italia sono ancora lì ad attenderlo.

Nel 1847 è dunque la volta della Calabria. Ci arriva dalla Sicilia. Ha in mente di setacciare la regione a tappeto, procedendo a zig zag da costa a costa, rigorosamente a piedi, accompagnato dall’amico John Joshua Proby, un inglese conosciuto a Roma, da una guida di nome Ciccio e da un cavallo che trasporta il bagaglio. Ad ogni tappa corrispondono uno o più bozzetti nuovi, a corredo di un taccuino che sarà poi pubblicato col titolo “Diario di un viaggio a piedi” e che è rivelatore dell’atmosfera, del clima politico, delle abitudini e dei costumi di una zona che all’epoca era senz’altro la meno conosciuta d’Italia. Ma è rivelatore soprattutto dell’intento col quale Lear si muove, la ricerca delle “più suggestive scene che si possano trovare nella bella Italia”.

Il progetto iniziale di Lear si scontra però ad un certo punto, dopo un mese e mezzo, quando ha percorso solo la provincia più meridionale dello stivale, con una situazione politica che si sta facendo pericolosa, per lo scoppio di moti che preludono chiaramente ad una insurrezione. È costretto quindi a tornare a Reggio, dove riprende per mare la via del ritorno.

L’anno dopo è comunque nuovamente per strada. Esplora l’Irpinia, l’alto Vulture e la zona di Melfi, e s’imbarca poi per l’Albania. Ancora una volta rimane affascinato dai panorami selvaggi, tanto da affrettarsi a tornare anche nella primavera del 1849. L’Albania rappresenta però in questo caso solo la tappa iniziale di un itinerario che lo porta dal Montenegro sino alla Grecia meridionale, a Malta, dove conosce Franklin Lushington, che gli sarà compagno per il resto del viaggio, alle isole dello Ionio (Zante, Itaca, Cefalonia, Corfù, ecc…) e a Costantinopoli, per poi allungarsi fino all’Egitto. Qui visita il Cairo, esplora la zona di Suez e il Sinai e risale il Nilo fino al suo tratto sudanese. È un primo assaggio, periferico, del Vicino Oriente, che visiterà in profondità e a più riprese qualche tempo dopo.

Per il momento, a partire dal 1850 e per alcuni anni, l’attività di viaggiatore di Lear si fa meno intensa. Rientrato per l’ennesima volta in patria decide infatti di trattenervisi e di frequentare un corso pluriennale di pittura presso la Royal Academy. Vuole migliorare la sua tecnica, che ritiene ancora insufficiente, soprattutto nelle composizioni ad olio: ma ne approfitta anche per partecipare ad alcune mostre londinesi e farsi conoscere dal grande pubblico.

In realtà non riesce a stare fermo a lungo. Nel 1853, dopo aver fatto scalo a Gibilterra è infatti nuovamente in Grecia (dove ritrae le Termopili e le Meteore), e nel 1854 è ancora in Egitto, per scendere lungo il Mar Rosso sino ad Aden.

Nel 1855 procede ad un nuovo cambiamento: stabilisce infatti la sua base a Corfù. È motivato dalla prossimità dell’isola a quelle che sono le porte dell’Oriente, ma anche dall’incontro con colui che diverrà di lì innanzi il suo inseparabile compagno di viaggio, Gjergi (Giorgio) Kokalli.

Con Giorgio intraprende nel 1856 un altro intenso safari paesaggistico in Grecia. Trascorre due mesi al Monte Athos, godendosi il paesaggio ma detestando il cibo e la sporcizia e l’atmosfera dei monasteri. “Tutto così cupo, così sorprendentemente innaturale, tutta quell’atmosfera era per me così solitaria, così bugiarda, così terribilmente odiosa”. Vede tra le altre cose Smirne e il sito di Troia. Nel 1857 rimbalza invece dall’Albania meridionale a Venezia, poi all’Irlanda, e di lì a Parigi e in Germania, per rientrare infine a Corfù.

Finalmente, l’anno successivo, compie l’agognato viaggio in Palestina e in Libano. Visita Gerusalemme (che definisce immonda: “Se volessi impedire che un turco, un ebreo o un pagano diventasse cristiano, lo manderei direttamente a Gerusalemme”), poi Gerico, Petra, Baalbeck, e si sofferma a lungo sulle sponde del Mar Morto. A Petra se la vede brutta: un gruppo di palestinesi lo aggredisce, lo malmena e lo deruba. La prende con una certa filosofia: si ritiene già fortunato ad aver riportato a casa la pelle.

Nel 1859 è ancora una volta in Albania. Torna in Grecia nel 1860, mentre nel 1861 visita nuovamente il Libano e attraversa in questa occasione la Siria, sino ai confini occidentali della Persia, dopo aver trascorso un breve periodo a Damasco. Durante il viaggio produce un’altra incredibile quantità di disegni paesaggistici, bozze per futuri dipinti.

Dopo un periodo trascorso nuovamente in Inghilterra, approfondisce nel 1861 la conoscenza dell’Italia ormai unita, spostandosi prima a Torino, poi a Firenze, Lucca e Pisa, e tornando infine in Valle d’Aosta e nell’Alta Savoia.

Nell’aprile del 1864 è a Creta (di questa visita lascerà una testimonianza pubblicata come The cretan Journal), che in precedenza aveva solo toccato. Nello stesso anno si concede poi una pausa “occidentale”, passando per Genova e Nizza e percorrendo (e ritraendo) la costa mediterranea della Francia. Ma nel 1865 lo ritroviamo a Gerusalemme, che trova “sporca e odiosa come sempre”, nel 1866 ancora a Malta, mentre nel 1867 da Costantinopoli scende per la terza volta fino all’Egitto.

Nell’aprile del 1868 visita la Corsica, dove torna anche l’anno successivo. Neanche il tempo di rientrare a Corfù e riparte ancora per l’Egitto, allungando l’itinerario fino alla Tunisia e al Sudan.

Nel 1870 sembra deciso a mettere almeno simbolicamente radici. Si avvia ai sessant’anni, non ha mai goduto di una gran salute, anche se ha opposto ai suoi malanni, compresa la progressiva miopia, una volontà di ferro, e comincia a risentire degli strapazzi dell’incessante vagabondaggio. Sente anche il bisogno di raccogliere un po’ le idee, di riordinare e mettere a frutto l’enorme messe di materiale paesaggistico raccolto in più di un trentennio, traducendone almeno una parte in dipinti o in pubblicazioni illustrate. Negli ultimi anni ha frequentato ripetutamente, nelle pause estive tra un viaggio e l’altro, la fascia costiera che va dalla Costa Azzurra alla riviera dei Fiori, trovandovi un clima adattissimo a salvaguardare la sua salute. La elegge a sua nuova dimora, e tra i vari luoghi ameni che la riviera gli offre sceglie Sanremo, all’epoca un po’ meno mondana e chiassosa della vicina Cannes (“Sanremo è un paese quieto e stupido”). Lì si fa costruire una villa che affaccia sul mare e che prevede anche una Galleria dove raccogliere gli oltre settemila disegni cumulati. Per un anno si dedica interamente al progetto, curando minuziosamente anche gli arredi, e alla fine del 1871 può finalmente insediarvisi.

Nel 1870 sembra deciso a mettere almeno simbolicamente radici. Si avvia ai sessant’anni, non ha mai goduto di una gran salute, anche se ha opposto ai suoi malanni, compresa la progressiva miopia, una volontà di ferro, e comincia a risentire degli strapazzi dell’incessante vagabondaggio. Sente anche il bisogno di raccogliere un po’ le idee, di riordinare e mettere a frutto l’enorme messe di materiale paesaggistico raccolto in più di un trentennio, traducendone almeno una parte in dipinti o in pubblicazioni illustrate. Negli ultimi anni ha frequentato ripetutamente, nelle pause estive tra un viaggio e l’altro, la fascia costiera che va dalla Costa Azzurra alla riviera dei Fiori, trovandovi un clima adattissimo a salvaguardare la sua salute. La elegge a sua nuova dimora, e tra i vari luoghi ameni che la riviera gli offre sceglie Sanremo, all’epoca un po’ meno mondana e chiassosa della vicina Cannes (“Sanremo è un paese quieto e stupido”). Lì si fa costruire una villa che affaccia sul mare e che prevede anche una Galleria dove raccogliere gli oltre settemila disegni cumulati. Per un anno si dedica interamente al progetto, curando minuziosamente anche gli arredi, e alla fine del 1871 può finalmente insediarvisi.

Ciò non significa tuttavia impoltrirsi: Lear non è ancora rassegnato al pensionamento e non ha rinunciato affatto a muoversi. Sfrutta ogni pausa per spostarsi, torna nello stesso anno a Roma e a Napoli e visita per la prima volta Bologna e Padova, mentre in quello successivo rientra ancora una volta in Inghilterra.

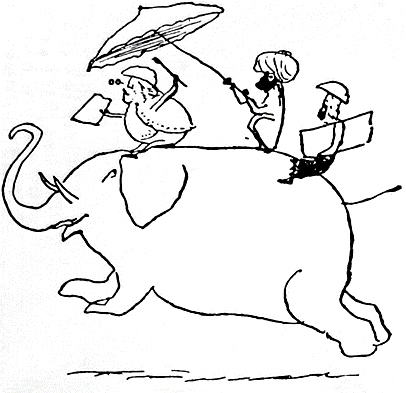

Il canto del cigno arriva col più lungo dei suoi viaggi, che lo porta a percorrere gran parte del sub-continente indiano tra il 1873 e il 1875 e a realizzare un sogno coltivato sin dall’infanzia. Lo intraprende su invito del viceré inglese Thomas Baring, un amico di vecchia data, tacitando con l’entusiasmo le rimostranze di un fisico giustamente logoro e tutte le fobie relative a malattie tropicali, animali pericolosi, insetti velenosi, clima e alimentazione pessimi, alle quali era già per natura particolarmente soggetto.

Non è un soggiorno da villaggio-vacanze. Lear viaggia ininterrottamente per quasi due anni, con ogni mezzo di trasporto, in treno, in barca, in carrozza, a cavallo, a dorso di cammello o arrampicato su un elefante, e naturalmente a piedi. In questi due anni, che definisce meravigliosi, visita Bombay e Lucknow, viaggia da Benaras a Calcutta e a Darjeeling, e poi a Simla, a Kasauli, a Golconda, a Coonoor, e arriva anche a Ceylon. Ha sempre con sé, oltre al fedelissimo Giorgio, il suo diario e il suo album, il primo per raccogliere nei più minuti dettagli le sue esperienze, il secondo per gli schizzi acquerellati coi quali vuole fissare le impressioni della luce e dei paesaggi naturali. Realizza oltre duemila tavole, uno straordinario reportage iconografico che ci rimanda l’immagine dell’India quale passerà poi nei libri di Kipling. Conosce momenti di stanchezza, e incidenti e arrabbiature, ma supera e liquida sempre tutto con la sua inesauribile verve umoristica.

Non è un soggiorno da villaggio-vacanze. Lear viaggia ininterrottamente per quasi due anni, con ogni mezzo di trasporto, in treno, in barca, in carrozza, a cavallo, a dorso di cammello o arrampicato su un elefante, e naturalmente a piedi. In questi due anni, che definisce meravigliosi, visita Bombay e Lucknow, viaggia da Benaras a Calcutta e a Darjeeling, e poi a Simla, a Kasauli, a Golconda, a Coonoor, e arriva anche a Ceylon. Ha sempre con sé, oltre al fedelissimo Giorgio, il suo diario e il suo album, il primo per raccogliere nei più minuti dettagli le sue esperienze, il secondo per gli schizzi acquerellati coi quali vuole fissare le impressioni della luce e dei paesaggi naturali. Realizza oltre duemila tavole, uno straordinario reportage iconografico che ci rimanda l’immagine dell’India quale passerà poi nei libri di Kipling. Conosce momenti di stanchezza, e incidenti e arrabbiature, ma supera e liquida sempre tutto con la sua inesauribile verve umoristica.

Dopo la lunga avventura indiana Lear si ferma davvero. O meglio, riduce drasticamente l’attività di viaggiatore, limitandosi per qualche anno ai trasferimenti estivi al Monte Generoso, una montagna al confine tra il cantone svizzero del Ticino e la Lombardia, e a qualche sempre più sporadica rimpatriata. Per il resto si dedica anima e corpo al completamento delle sue opere, agli acquarelli, che prima di morire vorrebbe vedere raccolti anche in pubblicazioni illustrate, assieme ai diari, e ai dipinti, che vorrebbe trovassero sistemazione in musei o in gallerie private. Nei primi anni Ottanta si fa anche costruire una nuova villa (che porta il nome di Villa Tennyson), sempre a Sanremo. È identica a quella precedente, alla quale nel frattempo l’edificazione di un grande albergo sul litorale ha però sottratto la vista sul mare. Giustifica questa decisione con la volontà di non far sentire spaesato il suo gatto Foss, l’ultimo compagno rimastogli, che morirà nel 1887, pochi mesi prima del suo padrone. Lear muore infatti nel gennaio 1888, per una malattia cardiaca dalla quale era affetto da qualche tempo. Secondo la testimonianza di una conoscente, il suo funerale è una cerimonia mesta e solitaria: non gli è rimasto nessuno. È sepolto a Sanremo: sulla sua tomba, sotto la scritta “Landscape painter” sono riportati i versi di Tennyson che ho citato in esergo: accanto ad essa, vicinissima, ce n’è un’altra, che reca incisi i nomi dei suoi due fedeli servitori, Giorgio e Nicola Cocali, padre e figlio. In realtà questa ospita i resti solo del secondo, che ha preceduto Lear di qualche anno.

Dopo la lunga avventura indiana Lear si ferma davvero. O meglio, riduce drasticamente l’attività di viaggiatore, limitandosi per qualche anno ai trasferimenti estivi al Monte Generoso, una montagna al confine tra il cantone svizzero del Ticino e la Lombardia, e a qualche sempre più sporadica rimpatriata. Per il resto si dedica anima e corpo al completamento delle sue opere, agli acquarelli, che prima di morire vorrebbe vedere raccolti anche in pubblicazioni illustrate, assieme ai diari, e ai dipinti, che vorrebbe trovassero sistemazione in musei o in gallerie private. Nei primi anni Ottanta si fa anche costruire una nuova villa (che porta il nome di Villa Tennyson), sempre a Sanremo. È identica a quella precedente, alla quale nel frattempo l’edificazione di un grande albergo sul litorale ha però sottratto la vista sul mare. Giustifica questa decisione con la volontà di non far sentire spaesato il suo gatto Foss, l’ultimo compagno rimastogli, che morirà nel 1887, pochi mesi prima del suo padrone. Lear muore infatti nel gennaio 1888, per una malattia cardiaca dalla quale era affetto da qualche tempo. Secondo la testimonianza di una conoscente, il suo funerale è una cerimonia mesta e solitaria: non gli è rimasto nessuno. È sepolto a Sanremo: sulla sua tomba, sotto la scritta “Landscape painter” sono riportati i versi di Tennyson che ho citato in esergo: accanto ad essa, vicinissima, ce n’è un’altra, che reca incisi i nomi dei suoi due fedeli servitori, Giorgio e Nicola Cocali, padre e figlio. In realtà questa ospita i resti solo del secondo, che ha preceduto Lear di qualche anno.

Ecco riassunto per sommi capi l’ininterrotto vagabondare di Edward Lear. Vorrei ora dedicare un paio di riflessioni allo spirito col quale i vagabondaggi Lear li ha vissuti, e alle opere, pittoriche e non, che ne ha derivato. Nessuna velleità critica o psicanalitica. Solo qualche considerazione a caldo, e da fermo, dopo tanto andirivieni.

L’uomo

Come ho già anticipato, Lear ha fatto dell’umorismo e dell’autoironia lo scudo dietro il quale trovare riparo da una condizione esistenziale disagevole. Era timidissimo, non si accettava perché si percepiva diverso – per molti aspetti effettivamente era tale – e cercava di farsi accettare dagli altri chiamandosi fuori dalla competizione, assumendo atteggiamenti eccentrici e buffoneschi. È significativo che dopo aver casualmente colto la conversazione di due suoi connazionali, che lo definivano “uno sporco pittore di paesaggi”, abbia poi adottato quella definizione nelle autorappresentazioni. Allo stesso modo, nella poesia dal titolo “By way of preface” (A mo’ di premessa) che allego in calce a questo schizzo biografico, si presenta con tratti sia fisici che psicologici grotteschi:

… alcuni pensano che sia scorbutico e strano

… alcuni pensano che sia scorbutico e strano

… piange sulla riva dell’oceano,

piange in cima alla collina …

ha un grosso naso,

un viso più o meno orrendo,

una barba che somiglia a una parrucca …

un corpo perfettamente sferico …

Minimizza anche le proprie capacità: non accenna al disegno e alla pittura e scrive “legge ma non parla lo spagnolo …”, mentre in realtà sembra sapesse parlare e scrivere correntemente in sette lingue, compresi il greco e l’albanese. Fonda insomma la difesa sul gioco d’anticipo.

La sua vicenda si inserisce perfettamente nel novero di quelle dei “disagiati”, dei “quasi adatti” che sono andato rincorrendo nei miei modesti tentativi di divulgazione biografica. Nel suo caso (ma a ben vedere, in quasi tutti i casi che ho scelto) il disagio si è manifestato precocissimo, e sembra poter essere attribuito a cause ben individuabili.

Lear soleva dire che il suo problema era stato l’essere allevato da donne, “e per giunta male”. Credo cogliesse nel segno. In effetti era cresciuto in un ambiente quasi esclusivamente femminile, con sorelle maggiori che cercavano in primo luogo di educarlo a un cristianesimo evangelico (dal quale avrebbe presto preso le distanze), e di trasmettergli poi quel poco che a loro stesse era stato riservato: un minimo di conoscenza degli autori romantici, una rudimentale istruzione musicale e artistica (quest’ultima limitata naturalmente al disegno e all’acquarello). Soprattutto badavano però a difenderlo dalle offese che la vita o i suoi coetanei potevano arrecargli, e per questo motivo non gli avevano fatto frequentare scuole regolari e lo avevano tenuto lontano dall’attività fisica e, come diceva lui, “da ogni esercizio virile”. Il che da un lato lo aiutò senz’altro a svilupparsi secondo le proprie inclinazioni, ma dall’altro gli creò non pochi problemi ad emanciparsi, a uscire dalla bolla protettiva entro la quale era rimasto tanto a lungo immerso. In effetti, non ne uscì mai.

L’attaccamento nei confronti della sorella Ann era quasi morboso. Quando era in viaggio Edward le inviava regolarmente, almeno ogni quindici giorni, lettere piene di espressioni affettuose, di pettegolezzi, di frivolezze e di umorismo, per rassicurarla sulla sua salute e sul suo benessere psicologico. Dal canto suo quest’ultima, che non si sposò mai e aveva assunte in toto mansioni e ansie materne, sembra aver trovato in questo ruolo la compensazione per una vita avara di altre soddisfazioni. Riversava su Edward tutto il suo amore e pretendeva di riceverne da lui altrettanto, e in esclusiva. Voleva essergli necessaria, e non mancava di farglielo sentire. Lear ne era assolutamente condizionato, ciò che spiega probabilmente la sua tendenza a mantenere anche nella maturità un comportamento bambinesco. Scriveva: “Mi ha cresciuto fin dalla più piccola infanzia e quando se ne andrà, tutta la vita cambierà completamente”. In realtà, non riuscì mai a cancellare la compulsione al gioco, che forse era già in parte insita nel suo carattere, ma che indubbiamente in quella anomala sfera famigliare era stata incoraggiata. Lear in fondo conosceva solo quel modo per attirare l’interesse e l’attenzione, e semplicemente lo trasferì dalla sorella al suo pubblico.

L’attaccamento nei confronti della sorella Ann era quasi morboso. Quando era in viaggio Edward le inviava regolarmente, almeno ogni quindici giorni, lettere piene di espressioni affettuose, di pettegolezzi, di frivolezze e di umorismo, per rassicurarla sulla sua salute e sul suo benessere psicologico. Dal canto suo quest’ultima, che non si sposò mai e aveva assunte in toto mansioni e ansie materne, sembra aver trovato in questo ruolo la compensazione per una vita avara di altre soddisfazioni. Riversava su Edward tutto il suo amore e pretendeva di riceverne da lui altrettanto, e in esclusiva. Voleva essergli necessaria, e non mancava di farglielo sentire. Lear ne era assolutamente condizionato, ciò che spiega probabilmente la sua tendenza a mantenere anche nella maturità un comportamento bambinesco. Scriveva: “Mi ha cresciuto fin dalla più piccola infanzia e quando se ne andrà, tutta la vita cambierà completamente”. In realtà, non riuscì mai a cancellare la compulsione al gioco, che forse era già in parte insita nel suo carattere, ma che indubbiamente in quella anomala sfera famigliare era stata incoraggiata. Lear in fondo conosceva solo quel modo per attirare l’interesse e l’attenzione, e semplicemente lo trasferì dalla sorella al suo pubblico.

Non è necessario essere psicologi per capire quanto questa dipendenza, e la voglia di uscirne, possa aver influito sui suoi orientamenti affettivi. Lear era costantemente in cerca di una persona che potesse rinnovare in una dimensione matura il rapporto affettivo e le attenzioni speciali goduti nell’infanzia. Naturalmente era destinato a non raggiungere mai questa realizzazione romantica, né con un uomo né con una donna. Ebbe molte importanti amicizie maschili, con i coetanei che di volta in volta lo accompagnarono nei viaggi in Italia, in Grecia e in Oriente, e anche con artisti come William Holmar Hunt o poeti come Alfred Tennyson. Ma dubito che il rapporto si sia mai spinto oltre i confini dell’amicizia virile. Nei libri di viaggio dell’Ottocento, soprattutto in quelli inglesi (ma non solo), rapporti di questo tipo sono quasi la regola (si pensi ad esempio a Von Humboldt e Bompland).

Per Lear si può parlare con certezza di un innamoramento solo nei confronti di Franklin Lushington, col quale girò la Grecia, ma che ricambiava con molto minore entusiasmo i suoi sentimenti. I due rimasero amici per tutta la vita, anche se Edward soffrì molto il non essere totalmente corrisposto (e forse fu questo sempre il suo problema: coltivava aspettative di trasporto e di esclusività troppo alte). Ebbe anche tentazioni nei confronti dell’altro sesso, sia pure sempre solo vagheggiate e non espresse, e fu sul punto di chiedere in sposa un’amica di vecchia data, Augusta Bethell, che probabilmente avrebbe accettato di sposarlo: ma in questo caso incontrò l’opposizione ferma della sorella Ann.

Per Lear si può parlare con certezza di un innamoramento solo nei confronti di Franklin Lushington, col quale girò la Grecia, ma che ricambiava con molto minore entusiasmo i suoi sentimenti. I due rimasero amici per tutta la vita, anche se Edward soffrì molto il non essere totalmente corrisposto (e forse fu questo sempre il suo problema: coltivava aspettative di trasporto e di esclusività troppo alte). Ebbe anche tentazioni nei confronti dell’altro sesso, sia pure sempre solo vagheggiate e non espresse, e fu sul punto di chiedere in sposa un’amica di vecchia data, Augusta Bethell, che probabilmente avrebbe accettato di sposarlo: ma in questo caso incontrò l’opposizione ferma della sorella Ann.

Per farla breve, nella vicenda di Lear torna un tema che ho già affrontato più volte (cfr. La più grande avventura, o Humboldt controcorrente, oppure, ultimamente, Sven o della solitudine), e sul quale un’eccessiva insistenza rischia di apparire morbosa. Vorrei chiuderlo con un paio di argomentazioni sin troppo semplici, ma che a me paiono già più che esaustive.

Non sono particolarmente raffinato nell’analisi dei sentimenti, ma il fatto che buona parte dei personaggi, sia maschi che femmine, incontrati nel corso delle mie ricerche sui viaggi fossero omosessuali non mi sembra affatto casuale. Non penso naturalmente che tra le due cose esista una correlazione genetica, che si tratti degli esiti complementari di un determinismo biologico: non tutti i grandi viaggiatori sono omosessuali e non tutti gli omosessuali sono grandi viaggiatori. Esiste invece una consequenzialità indotta dalle condizioni esistenziali, o per meglio dire delle pressioni ambientali, che spingono chi non si sente in sintonia con gli orientamenti sessuali della società e dell’epoca cui appartiene a cambiare aria, sia per poter esprimere liberamente i propri senza incorrere nella riprovazione, quando va bene, o nell’emarginazione, o addirittura nella criminalizzazione, sia per evitare l’imbarazzo o il rifiuto o la costrizione da parte della propria cerchia famigliare. Questo vale in modo particolare nell’Ottocento, in società come quella vittoriana e più in generale negli ambienti del puritanesimo nordico. Nella gran parte dei casi la rottura non è definitiva, nel senso che i fuggiaschi continuano a lottare con se stessi nel tentativo di reprimere, di negare questa “identità”; ma la resistenza si fa meno ferma col crescere delle distanze e al contatto con società sotto questo aspetto più disinibite o tolleranti. A volte invece, soprattutto verso la fine dell’Ottocento e nella prima metà del secolo successivo, la scelta del viaggio è già mirata a trovare gli ambienti ideali per abbandonarsi senza remore ai propri istinti sessuali (vedi le “colonie” inglesi in Spagna o nell’Italia meridionale, da Samuel Butler e Norman Douglas, a Auden e Isherwood). Le cose sono evidentemente cambiate nella seconda metà del Novecento, perché le motivazioni di cui sopra sono venute meno.

Non sono particolarmente raffinato nell’analisi dei sentimenti, ma il fatto che buona parte dei personaggi, sia maschi che femmine, incontrati nel corso delle mie ricerche sui viaggi fossero omosessuali non mi sembra affatto casuale. Non penso naturalmente che tra le due cose esista una correlazione genetica, che si tratti degli esiti complementari di un determinismo biologico: non tutti i grandi viaggiatori sono omosessuali e non tutti gli omosessuali sono grandi viaggiatori. Esiste invece una consequenzialità indotta dalle condizioni esistenziali, o per meglio dire delle pressioni ambientali, che spingono chi non si sente in sintonia con gli orientamenti sessuali della società e dell’epoca cui appartiene a cambiare aria, sia per poter esprimere liberamente i propri senza incorrere nella riprovazione, quando va bene, o nell’emarginazione, o addirittura nella criminalizzazione, sia per evitare l’imbarazzo o il rifiuto o la costrizione da parte della propria cerchia famigliare. Questo vale in modo particolare nell’Ottocento, in società come quella vittoriana e più in generale negli ambienti del puritanesimo nordico. Nella gran parte dei casi la rottura non è definitiva, nel senso che i fuggiaschi continuano a lottare con se stessi nel tentativo di reprimere, di negare questa “identità”; ma la resistenza si fa meno ferma col crescere delle distanze e al contatto con società sotto questo aspetto più disinibite o tolleranti. A volte invece, soprattutto verso la fine dell’Ottocento e nella prima metà del secolo successivo, la scelta del viaggio è già mirata a trovare gli ambienti ideali per abbandonarsi senza remore ai propri istinti sessuali (vedi le “colonie” inglesi in Spagna o nell’Italia meridionale, da Samuel Butler e Norman Douglas, a Auden e Isherwood). Le cose sono evidentemente cambiate nella seconda metà del Novecento, perché le motivazioni di cui sopra sono venute meno.

Tutto questo mi pare assodato: ma ci tengo a ribadire che sono sempre esistite anche forme di amicizia virile che non comportano necessariamente implicazioni sentimentali o sessuali, e che gran parte dei rapporti che oggi vengono letti in questa chiave, quasi a volerli liberare da un velo di ipocrisia che era stato a suo tempo loro imposto, in realtà non erano affatto vissuti come tali dai loro protagonisti. Ovvero, che l’amicizia, la solidarietà, il cameratismo, esistevano ed erano coltivati come valori spirituali in sé. Non so fino a che punto e in che modo Lear sia stato capace di viverli, ma certamente li ha desiderati e cercati per tutta la vita.

Il viaggiatore

In questi termini ho interpretato dunque il pressante e costate impulso a viaggiare di Edward Lear. Il nostro protagonista arrivava da un’infanzia che la premura sororale cercava di prolungare, spingendolo ad esprimersi e a comportarsi in maniera fanciullesca e impedendogli di diventare un uomo. Viaggiare per lui era allo stesso tempo una fuga dalla sua inadeguatezza a rapportarsi con gli altri e la ricerca della maturità in una relazione perfetta con un altro essere umano.

Naturalmente sono poi intervenuti altri fattori. La passione per il paesaggio lo ha incoraggiato ad essere un viaggiatore, in qualche modo anche un esploratore, e non solo un turista. La decisione di diventare un paesaggista itinerante Lear la faceva derivare dai suoi malanni, ai quali mal si addiceva il clima britannico, e soprattutto dal costante peggioramento della vista, che non gli consentiva più di riprodurre con la precisione di un tempo i dettagli richiesti dalle illustrazioni ornitologiche: “Devo dirti che i miei occhi hanno subito un notevole peggioramento — soprattutto quando mi dedico a piccoli disegni zoologici variopinti, — e in effetti quanto meno rimango seduto tanto meglio è, sia per i polmoni che per gli occhi” scriveva già poco più che ventenne.

Naturalmente sono poi intervenuti altri fattori. La passione per il paesaggio lo ha incoraggiato ad essere un viaggiatore, in qualche modo anche un esploratore, e non solo un turista. La decisione di diventare un paesaggista itinerante Lear la faceva derivare dai suoi malanni, ai quali mal si addiceva il clima britannico, e soprattutto dal costante peggioramento della vista, che non gli consentiva più di riprodurre con la precisione di un tempo i dettagli richiesti dalle illustrazioni ornitologiche: “Devo dirti che i miei occhi hanno subito un notevole peggioramento — soprattutto quando mi dedico a piccoli disegni zoologici variopinti, — e in effetti quanto meno rimango seduto tanto meglio è, sia per i polmoni che per gli occhi” scriveva già poco più che ventenne.

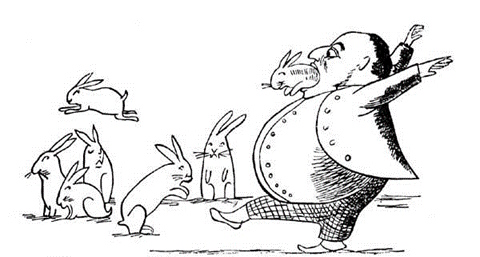

Per viaggiare Lear dovette vincere una serie notevole di handicap, sia fisici che psicologici. Se c’era una persona apparentemente poco attrezzata per questa attività, quella era proprio Edward Lear. Alla debolezza della salute (che peraltro l’aspetto fisico mascherava, perché era alto e grosso, “con spalle di larghezza pari a quelle di Ulisse”, e portava una folta barba che lo faceva apparire ancora più imponente) univa un’incredibile serie di fobie, che andavano dal terrore per i cani (“Cani di ogni specie, piccoli e soprattutto grandi, erano il suo terrore di giorno e notte”, scrisse William Holman Hunt) all’orrore per i cavalli, alla paura dei rivoluzionari (“li considerava dei demoni al servizio di Belzebù”), alla ripugnanza per gli insetti e al disgusto per le navi e per i viaggi in mare.

Per viaggiare Lear dovette vincere una serie notevole di handicap, sia fisici che psicologici. Se c’era una persona apparentemente poco attrezzata per questa attività, quella era proprio Edward Lear. Alla debolezza della salute (che peraltro l’aspetto fisico mascherava, perché era alto e grosso, “con spalle di larghezza pari a quelle di Ulisse”, e portava una folta barba che lo faceva apparire ancora più imponente) univa un’incredibile serie di fobie, che andavano dal terrore per i cani (“Cani di ogni specie, piccoli e soprattutto grandi, erano il suo terrore di giorno e notte”, scrisse William Holman Hunt) all’orrore per i cavalli, alla paura dei rivoluzionari (“li considerava dei demoni al servizio di Belzebù”), alla ripugnanza per gli insetti e al disgusto per le navi e per i viaggi in mare.

In effetti, dai suoi diari non viene fuori un compagno di viaggio ideale. Ne aveva sempre una: una volta è stato sbalzato da un cavallo imbizzarrito e ha rimediato una contusione alla spalla, un’altra è stato morso ad una gamba da un orrendo millepiedi, o da qualcosa di simile, e l’arto s’è gonfiato; un’altra ancora ha dimenticato l’ombrellino e si è beccato un’ustione da sole: a Creta è stato inseguito da una incavolatissima capra e ha rischiato l’infarto. Insomma, incidenti comuni per i viaggiatori dell’epoca, che tendevano però a minimizzare o a non parlarne affatto, mentre Lear nelle contrarietà sembrava crogiolarsi.

In effetti, dai suoi diari non viene fuori un compagno di viaggio ideale. Ne aveva sempre una: una volta è stato sbalzato da un cavallo imbizzarrito e ha rimediato una contusione alla spalla, un’altra è stato morso ad una gamba da un orrendo millepiedi, o da qualcosa di simile, e l’arto s’è gonfiato; un’altra ancora ha dimenticato l’ombrellino e si è beccato un’ustione da sole: a Creta è stato inseguito da una incavolatissima capra e ha rischiato l’infarto. Insomma, incidenti comuni per i viaggiatori dell’epoca, che tendevano però a minimizzare o a non parlarne affatto, mentre Lear nelle contrarietà sembrava crogiolarsi.

Lo stesso Hunt scriveva però: “Era un ragazzo dolce e poco combattivo, che avrebbe preferito essere ucciso che usare una pistola, ma era allo stesso tempo l’essere più caparbio nell’affrontare il pericolo”. Come uno così, di costituzione massiccia, affetto da asma, bronchite e epilessia, abbia potuto affrontare tutti i viaggi che ho raccontato è quasi incredibile: significa che dietro quell’ indole così mite e paurosa c’erano in realtà un coraggio e una determinazione sorprendenti. Lo dimostra il fatto che la paura di navigare non gli impedì di girare in lungo e in largo nell’Egeo e nel Mediterraneo, e di sfidare anche, in età avanzata, l’oceano Indiano. E quella dei cavalli di percorrere, a cavallo appunto, l’Abruzzo, l’Albania e mezza Italia meridionale.

In effetti Lear era tutto un groviglio di contraddizioni. Al momento in cui decise di mettersi per il mondo le condizioni in cui si svolgevano i viaggi, segnatamente nei luoghi in cui si aggirò per trent’anni, erano tutt’altro che allettanti. Trasporti lentissimi e disagevoli, strade insicure, banditi, malattie, luoghi di sosta squallidi e spesso disgustosi. Di tutto questo si lagnava continuamente e lo annotava nei suoi diari, ma non rinunciò mai a portare avanti i suoi progetti. Lamentava la scomodità e la lentezza delle carrozze, ma programmava poi lunghissimi itinerari a piedi. Dove possibile si procurava lettere di presentazione e contava sull’ospitalità dei locali, ma era poi pronto ad affrontare anche i bivacchi, o a dormire nelle stalle.

In effetti Lear era tutto un groviglio di contraddizioni. Al momento in cui decise di mettersi per il mondo le condizioni in cui si svolgevano i viaggi, segnatamente nei luoghi in cui si aggirò per trent’anni, erano tutt’altro che allettanti. Trasporti lentissimi e disagevoli, strade insicure, banditi, malattie, luoghi di sosta squallidi e spesso disgustosi. Di tutto questo si lagnava continuamente e lo annotava nei suoi diari, ma non rinunciò mai a portare avanti i suoi progetti. Lamentava la scomodità e la lentezza delle carrozze, ma programmava poi lunghissimi itinerari a piedi. Dove possibile si procurava lettere di presentazione e contava sull’ospitalità dei locali, ma era poi pronto ad affrontare anche i bivacchi, o a dormire nelle stalle.

Non era comunque il tipo di viaggiatore che cerca grosse emozioni, se non quelle traducibili in immagini pittoriche. All’occorrenza si adattava, sia pure con qualche mugugno, ma in linea di principio non intendeva rinunciare ad un minimo di comodità e di accorgimenti. Scriveva: “Il viaggiatore dovrà munirsi di una buona scorta di utensili da cucina, piatti di stagno, coltelli e forchette, bacinella, e poi di un materassino leggero, lenzuola e federe, mantelli e coperte. Due o tre libri. Strumenti per il disegno, meno vestiti possibile. Chinino, indispensabile. Riso, curry, pepe”.

Non era comunque il tipo di viaggiatore che cerca grosse emozioni, se non quelle traducibili in immagini pittoriche. All’occorrenza si adattava, sia pure con qualche mugugno, ma in linea di principio non intendeva rinunciare ad un minimo di comodità e di accorgimenti. Scriveva: “Il viaggiatore dovrà munirsi di una buona scorta di utensili da cucina, piatti di stagno, coltelli e forchette, bacinella, e poi di un materassino leggero, lenzuola e federe, mantelli e coperte. Due o tre libri. Strumenti per il disegno, meno vestiti possibile. Chinino, indispensabile. Riso, curry, pepe”.

Al cibo prestava una particolare attenzione. Gli dava anche un valore simbolico, nel senso che nella sua condivisione vedeva un’espressione di genuina amicizia, mentre scorgeva nella golosità (compresa la propria) un esecrabile atteggiamento egoistico. Non a caso anche nei limericks i golosi finiscono sempre puniti.

Nelle pagine dei suoi ultimi diari sono comunque annotati giorno per giorno tutti i pasti, sempre accompagnati da un giudizio o da un commento. Vale in occasione dell’ospitalità sontuosa riservatagli nelle nobili dimore degli aristocratici calabresi, degli sceicchi egiziani o dei rajah indiani come per quella parca offertagli da umili famiglie contadine o dai pastori albanesi, oppure per le soluzioni gastronomiche inventate nei momenti di necessità. In viaggio per Salonicco, ad esempio, si ritrova ad un certo punto in una zona della costa completamente disabitata, senza nulla di commestibile a disposizione: “Cominciammo a riflettere come Giorgio potesse cuocere le grosse meduse che venivano rigettate dal mare. Trovammo anche un paio di granchi: proposi allora, visto che c’era una gran quantità di more nei paraggi, di far bollire le meduse con la gelatina di more e di arrostire i granchi con un goccio di rhum e mollica di pane, una prelibatezza culinaria”. Oggi gli verrebbe offerta una rubrica gastronomica televisiva.

In India sembra determinato a scrivere una guida Michelin. A Benares gli servono “zuppa buona, e un pollo bollito con riso appena tollerabile. Nient’altro però che fosse commestibile, montone crudissimo, anatre stufate dure. Faccio eccezione, però, per un budino di pane e burro”. A Darjeeling apprezza un ottimo pasto a base di cotolette di pollo fritte e buone patate arrosto, un’alzavola fredda arrosto e due bottiglie di soda. A Delhi invece il pasto è misero: “uova, agnello freddo, pane e sherry freddo”, mentre a Simla “lo stufato irlandese era rovinato dal troppo pepe ma le patate erano deliziose. Queste persone hanno patate paradisiache, le migliori della vecchia Inghilterra”.

In India sembra determinato a scrivere una guida Michelin. A Benares gli servono “zuppa buona, e un pollo bollito con riso appena tollerabile. Nient’altro però che fosse commestibile, montone crudissimo, anatre stufate dure. Faccio eccezione, però, per un budino di pane e burro”. A Darjeeling apprezza un ottimo pasto a base di cotolette di pollo fritte e buone patate arrosto, un’alzavola fredda arrosto e due bottiglie di soda. A Delhi invece il pasto è misero: “uova, agnello freddo, pane e sherry freddo”, mentre a Simla “lo stufato irlandese era rovinato dal troppo pepe ma le patate erano deliziose. Queste persone hanno patate paradisiache, le migliori della vecchia Inghilterra”.

È di una golosità davvero bambinesca, che si rivela anche nell’uso costante di metafore o di immagini relative al cibo nella sua scrittura più confidenziale, nelle poesiole come quella già citata (“Compra frittelle e lozioni, / e gamberetti di cioccolata al mulino”) o nella corrispondenza, quando buffoneggia in favore degli amici e soprattutto delle amiche. Le lettere, dice, sono l’unica gioia della vita “a parte le sardine e le omelette”. La sua speranza per il post-mortem è un posto in mezzo agli alberi e ai fiori dal quale si vedano il mare, le colline, le pianure le montagne, e nel quale i pasti saranno cucinati dai cherubini. Non devono però esserci galline: “No, nessuna! Io ho rinunciato alle uova e alle galline arrosto per sempre!”.

È di una golosità davvero bambinesca, che si rivela anche nell’uso costante di metafore o di immagini relative al cibo nella sua scrittura più confidenziale, nelle poesiole come quella già citata (“Compra frittelle e lozioni, / e gamberetti di cioccolata al mulino”) o nella corrispondenza, quando buffoneggia in favore degli amici e soprattutto delle amiche. Le lettere, dice, sono l’unica gioia della vita “a parte le sardine e le omelette”. La sua speranza per il post-mortem è un posto in mezzo agli alberi e ai fiori dal quale si vedano il mare, le colline, le pianure le montagne, e nel quale i pasti saranno cucinati dai cherubini. Non devono però esserci galline: “No, nessuna! Io ho rinunciato alle uova e alle galline arrosto per sempre!”.

Per il resto, le lettere inviate ai corrispondenti inglesi e i diari che diligentemente aggiorna offrono l’impressione di un atteggiamento sempre leggermente sfalsato rispetto alle situazioni che vive. È minuzioso e preciso nelle descrizioni, ma sembra non essere granché scalfito dagli avvenimenti. Ad esempio, gli capita a Civita Ducale di essere scambiato da un “carabiniere” addirittura per il ministro degli Esteri inglese Palmerston, e di essere tratto in arresto (gli inglesi in quel periodo non erano molto popolari nel reame borbonico). La vicenda si risolve velocemente in positivo, per l’intervento di un conoscente, senza il quale però avrebbe potuto prendere una piega spiacevole: ma nella penna di Lear diventa solo il pretesto per un quadretto umoristico: «La nobiltà si impone a certe persone. Nonostante tutte le mie rimostranze, egli aveva deciso che io dovessi essere il Visconte Palmerston. Non c’era niente da fare, così fui fatto trottare ignominiosamente per la via principale, mentre a tutti quelli che erano sull’uscio o alla finestra il carabiniere urlava: “Ho preso Palmerstoni!” Per fortuna Don Francesco Console stava facendo una passeggiata e ci incontrò. A questo punto seguì una scena di scuse per me e di rimproveri per il militare, che si ritirò sconfitto. Così, invece di andare in prigione, tornai a Rieti che era già notte».

Nel suo atteggiamento, però, forse proprio in forza della disposizione un po’ stranita, non c’è mai ombra di un qualche pregiudizio razziale. Si lamenta, si stupisce dei costumi, si meraviglia, ma non giudica, se non in base a criteri vagamente estetici. E anche quando non può fare a meno di rilevare i segni della miseria e dell’arretratezza, non è mai troppo severo; guarda con occhio in fondo benevolo una realtà sociale molto povera, le condizioni di disagio derivanti dalla mancanza di strade, l’isolamento che pare aver fermato il tempo in quelle contrade. Quell’isolamento e quella povertà avevano consentito in effetti la conservazione integrale degli aspetti naturali primordiali di cui andava in cerca e che tanto lo affascinavano.

Ciò non significa che i suoi diari e i disegni che li corredano ci trasmettano un’immagine idilliaca, trasfigurino la realtà: al contrario, proprio questa “estraneità” del soggetto narrante ci offre una fotografia la più realistica e la più veritiera. Che era poi l’intento di fondo della sua poetica pittorica.

Il pittore

Nel 1886 John Ruskin collocava Lear in testa all’elenco dei suoi artisti preferiti. Era una stima di ritorno, perché poco tempo prima Lear lo aveva ringraziato “per avermi, con i tuoi libri, indotto a usare i miei occhi per guardare al paesaggio di un periodo che risale a molti anni fa”: ma esprimeva un apprezzamento sincero. Lo stesso Ruskin aveva infatti appuntato sulla lettera ricevuta da Lear “E questo sarebbe il poeta delle sciocchezze?”

Si può senz’altro dire che Lear sia stato almeno negli intenti l’interprete più fedele delle teorie del suo eminente connazionale sul senso e sul valore della pittura. Ne condivideva appieno le idee sulla “conservazione”, solo che anziché applicarle al restauro e alle rovine le estendeva a tutto l’insieme del paesaggio, in particolare di quello naturale. Era tutt’altro che un innovatore (e non solo in campo artistico). Temeva e detestava ogni forma di rivoluzione, e non era attratto dalle nuove correnti artistiche, anche quando queste professavano un recupero dei canoni estetici del passato. Attraverso l’amicizia con Hunt ebbe contatti con l’ambiente dei preraffaelliti, ma non se ne lasciò influenzare. E anche se ammirava moltissimo la pittura di Turner, rimase sempre legato alla scuola paesaggistica inglese dei primi decenni dell’Ottocento, e continuò a dipingere delineando con precisione i contorni degli oggetti e tenendo ben separati i campi del colore.

Nel rapporto con la propria arte Lear viveva la stessa girandola di contraddizioni che segnò ogni altro aspetto della sua esistenza. Coltivava nell’intimo l’ambizione di essere riconosciuto come un grande paesaggista, ma al tempo stesso era consapevole (come già abbiamo visto) dei propri limiti. Provò a superarli attraverso la disciplina, la diligenza, la volontà, ma questo ne condizionò pesantemente la vivacità e l’immediatezza rappresentativa. I quadri ad olio, ai quali affidava la sua gloria futura, e che all’epoca erano discretamente apprezzati, appaiano oggi, ad uno sguardo educato a modelli estetici “moderni”, piuttosto anonimi e convenzionali. E in fondo già negli ultimi anni, quelli dell’isolamento sanremese, era costretto a constatare come l’apprezzamento dei critici e del pubblico si andasse alquanto raffreddando. La cosa lo amareggiava, ma non la visse come una sconfitta.

Lui stesso infatti precisava, un po’ per mettere com’era suo costume le mani avanti, ma senz’altro anche per un sincero convincimento, i limiti del suo impegno artistico. Il suo proposito era di fare bene ciò che stava facendo, che è qualcosa di diverso dal creare capolavori: perseguiva piuttosto una sorta di mappatura per immagini del mondo, almeno di quello che aveva attraversato. Una sorta di grande reportage pre-fotografico. Scriveva: “Mi piacerebbe, diventando vecchio (se questo avverrà), elaborare e completare la mia vita topografica, pubblicando tutti i miei diari illustrati e le illustrazioni di tutti i miei dipinti: perché dopotutto, se uno dedica la propria esistenza a qualcosa e non è un perdigiorno, quello che fa deve avere pur sempre un valore, se non altro il valore della perseveranza”.

Al contrario di quanto sarebbe avvenuto per la sua pittura “professionale”, nei confronti dell’immensa produzione di schizzi e di acquarelli, quelli che l’autore considerava solo come appunti o come materiale da trasferire in un secondo momento in bella copia, è maturato col tempo un notevole interesse. Intanto perché queste immagini non solo denotano una notevole competenza tecnica, ma sono animate dall’urgenza di catturare e fissare sul foglio un sentimento di stupore e di ammirazione, e quindi esprimono una felice libertà espressiva. Poi perché effettivamente ci consegnano l’estrema testimonianza visiva di un mondo destinato a sparire di lì a poco, realizzata da chi aveva consapevolezza che nulla più sarebbe stato come prima. “Lontano, sotto di noi, c’era Casalnuovo, una delle città che sono state ricostruite dai frammenti del fatale periodo di devastazione […]. Situata sopra la piana, questo moderno e poco pittoresco successore della prima città presenta strade lunghe, affiancate da case basse a un piano, con chiare tegole rosse e nessun lato della sua composizione offre qualcosa da ammirare o caratteristiche pittoresche” scrive nel suo diario del viaggio in Calabria. E ancora: “[…] siamo saliti a Terranova, una volta la più grande città del distretto, ma completamente distrutta dal terribile disastro del 1783. La vecchia città, completamente distrutta, è seppellita negli abissi e sotto spaccature e vallate, e la sua erede è formata da una singola sbandata strada con umili case di apparenza malinconica”. In alcuni casi, come quello degli acquarelli realizzati in Albania, si tratta davvero delle uniche attestazioni visive rimaste di monumenti ormai scomparsi (come, ad esempio, l’acquedotto di Girocastro).

Le immagini sbozzate da Lear presentano una stupefacente precisione topografica, e al tempo stesso si sottraggono ad ogni vincolo accademico. Conservano la vivacità e la forza comunicativa di ciò che non viene dipinto per compiacere i critici o la clientela, ma per rispondere di getto all’emozione suscitata da scorci inimmaginabili, e conservarne memoria. Durante il cammino Lear tracciava rapidi schizzi a matita, che completava poi in studio ripassandoli ad inchiostro e stendendo i colori in grandi campiture. Anche in queste bozze era molto attento alla precisione nei volumi e nelle relazioni prospettiche, e a cogliere nei limiti del possibile i particolari. Rappresentava paesaggi quasi sempre deserti, e se talvolta inseriva minuscole figure umane era solo per far risaltare le proporzioni degli elementi architettonici o paesaggistici. Questa scelta era in parte dettata dal fatto che Lear si sentiva scarsamente dotato nella rappresentazione di figure umane, anche se nei diari dimostra una notevole attenzione a cogliere le particolarità dei costumi e dell’abbigliamento. C’era tuttavia, a monte, una motivazione meno contingente: il realismo delle sue vedute passava infatti già all’origine per il filtro dell’idealità, e in un mondo ideale, come nelle città ideali del Rinascimento, gli umani sono solo scorie, e rimangono nel colino. Lear non li butta, ma li spedisce in un altro mondo, quello del nonsense.

Le immagini sbozzate da Lear presentano una stupefacente precisione topografica, e al tempo stesso si sottraggono ad ogni vincolo accademico. Conservano la vivacità e la forza comunicativa di ciò che non viene dipinto per compiacere i critici o la clientela, ma per rispondere di getto all’emozione suscitata da scorci inimmaginabili, e conservarne memoria. Durante il cammino Lear tracciava rapidi schizzi a matita, che completava poi in studio ripassandoli ad inchiostro e stendendo i colori in grandi campiture. Anche in queste bozze era molto attento alla precisione nei volumi e nelle relazioni prospettiche, e a cogliere nei limiti del possibile i particolari. Rappresentava paesaggi quasi sempre deserti, e se talvolta inseriva minuscole figure umane era solo per far risaltare le proporzioni degli elementi architettonici o paesaggistici. Questa scelta era in parte dettata dal fatto che Lear si sentiva scarsamente dotato nella rappresentazione di figure umane, anche se nei diari dimostra una notevole attenzione a cogliere le particolarità dei costumi e dell’abbigliamento. C’era tuttavia, a monte, una motivazione meno contingente: il realismo delle sue vedute passava infatti già all’origine per il filtro dell’idealità, e in un mondo ideale, come nelle città ideali del Rinascimento, gli umani sono solo scorie, e rimangono nel colino. Lear non li butta, ma li spedisce in un altro mondo, quello del nonsense.

Rinascesse oggi, Lear sarebbe senz’altro sorpreso del ribaltamento dei valori attribuiti alle sue opere. E probabilmente anche parecchio deluso. Già in vita comunque aveva dovuto abituarsi al fatto che la sua notorietà fosse legata ai limericks piuttosto che all’opera pittorica. La cosa lo irritava, e non sopportava i “volgari sconosciuti” che si recavano presso il suo studio non per ammirare i quadri ma per conoscere l’autore del Nonsense Book. Chissà cosa avrebbe pensato nel vedere che persino le caricature abbinate alle sue filastrocche erano destinate a sopravvivergli meglio dei suoi dipinti.

In effetti, più o meno inconsapevolmente Lear ha esercitato il suo talento su due piani diversi. Sul primo c’era il lavoro diligentemente e pervicacemente svolto di ricerca e di rappresentazione del “pittoresco”. Il pittoresco, colto nella scala del campo lungo, del panorama, si pone al di fuori del tempo e della storia, esclude dalla visibilità il movimento e ogni attività umana di trasformazione. Ciò gli consentiva di estraniarsi da un presente caotico nel quale non viveva a proprio agio e da un mondo che lo escludeva, e di rifugiarsi in una dimensione nella quale anche le architetture si fondevano nella perennità e immutabilità naturale: i disegni e gli acquarelli (soprattutto i primi) sono l’espressione genuina del suo ammirato stupore per un sublime che non è mai drammatico, che infonde un senso di tranquillità e di superiore equilibrio.

In effetti, più o meno inconsapevolmente Lear ha esercitato il suo talento su due piani diversi. Sul primo c’era il lavoro diligentemente e pervicacemente svolto di ricerca e di rappresentazione del “pittoresco”. Il pittoresco, colto nella scala del campo lungo, del panorama, si pone al di fuori del tempo e della storia, esclude dalla visibilità il movimento e ogni attività umana di trasformazione. Ciò gli consentiva di estraniarsi da un presente caotico nel quale non viveva a proprio agio e da un mondo che lo escludeva, e di rifugiarsi in una dimensione nella quale anche le architetture si fondevano nella perennità e immutabilità naturale: i disegni e gli acquarelli (soprattutto i primi) sono l’espressione genuina del suo ammirato stupore per un sublime che non è mai drammatico, che infonde un senso di tranquillità e di superiore equilibrio.

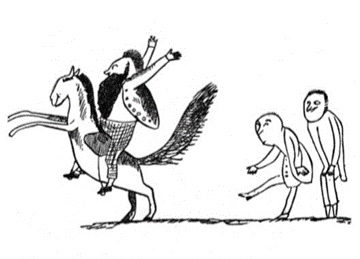

Sull’altro piano c’è invece la creazione di un universo parallelo, incoerente e deforme, ma di una deformità che viene riscattata dalla esagerazione caricaturale, e che attraverso l’iperbole perviene a una sua bellezza. Era un mondo nel quale anche la sua diversità trovava spazio e si confondeva, perché le regole della “normalità” erano sospese, e persino irrise. Un’utopia strampalata, che tra l’altro gli consentiva comunque di rappresentare gli umani senza farsi problemi per la sua scarsa abilità. E al tempo stesso era una terra di nessuno, avulsa da ogni connotazione di tempo e di spazio, da ogni convenzione nei rapporti, da ogni necessità utilitaristica. Non a caso le figurine caricaturali si muovono in uno spazio vuoto, senza una linea di panorama e senza alcuno sfondo, naturale o architettonico. Lì il simpatico signor Lear, al pari di tutti gli altri personaggi, non è mai fuori posto, semplicemente perché non c’è un posto al quale stare, un rango, una classe sociale. E quindi non prova paure, non teme punizioni, non deve travestirsi o nascondere i suoi malanni e le sue debolezze. I personaggi che animano queste “vignette” si abbandonano alla pura follia, mangiano esageratamente e bevono come trogoli, vestono abiti bizzarri ed enormi cappelli, fanno le cose più insensate. Anticipano in fondo la dimensione surreale dei cartoni animati della Warner: sfuggono ad ogni logica non contrapponendosi, ma prescindendone.

Dunque, nel il mondo che vien fuori dai versi e dalle figurine dei limericks non c’è alcuna denuncia, nessuna intenzionalità satirica: Lear non è apparentabile né al Goya dei Capricci né a Swift (lo si potrebbe accostare semmai al suo contemporaneo francese Granville, autore di Un autre monde, edito giusto un paio d’anni prima del Book of Nonsense). È tutta un’altra dimensione, libera non solo dai condizionamenti ma anche da risentimenti, orrori, amarezze e rivendicazioni. Contempla tutte le immaginabili potenzialità di movimento che si offrono a una mente fervida e a uno spirito fuggiasco: compresa quella di andare a “far capriole” oltre lo specchio.

Lo scrittore

Le capriole, con le idee e con i versi, oltre che con le immagini, e anche con le sue strampalate missive, Lear continuò a farle sino alla fine. Non arrivò mai a considerarsi uno “scrittore”, ma in compenso scrisse moltissimo. Soprattutto diari di viaggio (quaranta volumi, sei dei quali pubblicati in vita) e lettere (in vecchiaia ne scriveva fino a venti al giorno), oltre naturalmente alle “sciocchezze”, i nonsense ai quali deve in effetti la sua maggiore fama.

Le capriole, con le idee e con i versi, oltre che con le immagini, e anche con le sue strampalate missive, Lear continuò a farle sino alla fine. Non arrivò mai a considerarsi uno “scrittore”, ma in compenso scrisse moltissimo. Soprattutto diari di viaggio (quaranta volumi, sei dei quali pubblicati in vita) e lettere (in vecchiaia ne scriveva fino a venti al giorno), oltre naturalmente alle “sciocchezze”, i nonsense ai quali deve in effetti la sua maggiore fama.

I diari erano concepiti a supporto dell’opera pittorica, per fornire una cornice ai disegni, agli acquarelli e ai quadri ad olio. Con l’andar del tempo acquisirono però sempre più una valenza autonoma, e la mantengono tutt’oggi non solo per il valore documentario, ma anche per la qualità stilistica. Lear scriveva bene, in uno stile necessariamente sobrio, dettato dalle condizioni in cui redigeva i suoi taccuini: era obbligato a cogliere e a trasmettere l’essenziale, senza abbandonarsi ad enfatizzazioni romantiche. Il verso di Tennyson (… ho letto e ho sentito di essere lì) sintetizza perfettamente il risultato che otteneva.

Poi, naturalmente, davanti a certi fantastici spettacoli naturali non poteva semplicemente tirar dritto: emerge ripetutamente la sua particolare sensibilità per i colori, ricompare il giovanissimo illustratore naturalista che coglie il dettaglio, urge la necessità di associare alle immagini mute quelle sensazioni fisiche e quelle emozioni spirituali che non possono essere affidate alla matita, e che persino la penna ha difficoltà ad esprimere: “Le descrizioni di questo posto meravigliosamente incantevole sono semplicemente sciocche, poiché nessuna parola può descriverlo affatto. Che giardino! Che fiori!… effetti di colore assolutamente sorprendenti, il grande centro dell’immagine è sempre il vasto Taj Mahal bianco avorio scintillante, e l’accompagnamento e il con trasto del verde scuro dei cipressi, con il ricco giallo verde degli alberi di ogni tipo! e poi l’effetto degli innumerevoli voli di pappagalli dal verde brillante che svolazzano come smeraldi vivi; e delle poincianne scarlatte e di innumerevoli altri fiori che risplendono luminosi nel verde scuro!”

Al di là di questo, però, e della puntigliosa descrizione dei menù, la presenza di Lear nei diari è tutt’altro che invadente, così come nei suoi quadri e nei suoi disegni. Lo sguardo è quello del vedutista, costantemente rivolto all’esterno. E se anche paga tributo al sentire romantico, lo fa con estrema discrezione. “Durante la notte, la distesa del lago era calma e lucente, che sembrava d’argento, sotto la finestra del palazzo al chiarore della luna piena; l’antico castello proiettava le sue lunghe ombre sulla città addormentata. (A Celano, in Abruzzo, a fine agosto del 1843)

Al di là di questo, però, e della puntigliosa descrizione dei menù, la presenza di Lear nei diari è tutt’altro che invadente, così come nei suoi quadri e nei suoi disegni. Lo sguardo è quello del vedutista, costantemente rivolto all’esterno. E se anche paga tributo al sentire romantico, lo fa con estrema discrezione. “Durante la notte, la distesa del lago era calma e lucente, che sembrava d’argento, sotto la finestra del palazzo al chiarore della luna piena; l’antico castello proiettava le sue lunghe ombre sulla città addormentata. (A Celano, in Abruzzo, a fine agosto del 1843)