di Mario Mantelli, 28 marzo 2025 (terminato di scrivere il 30 ottobre 2012)

Tra pochi giorni correrà il quinto anniversario della scomparsa di Mario Mantelli. Uso “correre” non a caso: questi cinque anni sembrano essere letteralmente volati, e non mi hanno affatto abituato alla sua assenza (così come penso accada per tutti i suoi amici). Immagino che in realtà non ci abitueremo mai: perché Mario rimarrà sempre il convitato arguto e stimolante nei nostri incontri e nei nostri pensieri.

Per continuare a rivivere con lui momenti di puro piacere penso che nulla valga meglio della rilettura dei suoi elzeviri, dei libretti curatissimi che editava in esemplari limitati per la sua personale casa editrice, il Bravo Merlo, delle introduzioni a opere altrui o dei commenti a quei piccoli “eventi di provincia” che sapeva davvero trasfigurare e rendere significativi; nonché naturalmente dei suoi libri di ricordi, che sono in realtà dei sorprendenti trattati di semiologia.

Una buona parte di questi materiali è già presente sul nostro sito. Ci proponiamo di completare al più presto il recupero di quelli restanti (impresa non da poco, perché Mario ha scritto moltissimo e ha disperso un po’ ovunque i suoi interventi). E partiamo alla grande, dall’ormai quasi introvabile Disciplinare dello haiku. Per chi già lo conosce sarà una gradevole rimpatriata: per gli altri sarà occasione del felice incontro con una intelligenza umile e straordinaria.

di Paolo Repetto, 28 marzo 2025

Disciplinare dello haiku

Haiku: … genere poetico giapponese, ha accanto all’epigramma la forma forse più concisa che esista: 5 – 7 – 5 sillabe: una brevità che può creare un capolavoro come pure un effetto di tela imbrattata. (Cento Haiku scelti e tradotti da Irene Iarocci, Longanesi, Milano 1982)

Freschezza dello haiku

Come le stelle

sul cofano, nel freddo,

le orme del gatto

scadenza: 20 marzo

Compiuto il verde

ben presto la mattina

chiacchiera il merlo

scadenza: 20 giugno

S’apre l’estate,

più forte esala in via

l’odor di cena

scadenza: 22 settembre

Ad un balcone

scoloriti colori.

Alzo il bavero

scadenza: 20 dicembre

Gentile Signore/a,

mi fa piacere che Lei abbia colto in tutta la sua rilevanza il problema della certificazione dello haiku. Sarebbe urgente al proposito stilare i punti essenziali di un disciplinare che ne regoli la denominazione d’origine controllata e garantita (docg).

Va detto in primo luogo che lo haiku, pur non essendo soggetto a scadenza, deve essere un prodotto contrassegnato dalla freschezza, per cui sarà opportuno che ne venga dichiarata in calce non solo la stagione e il kigo (cioè il riferimento stagionale, che può essere un animale, una pianta o altro), ma direi anche il giorno della sua stesura.

Come per il moscato può aversi il corrispettivo passito lasciando essiccare l’uva in appositi locali o sulla vite anche per lungo tempo fino alle gelate, così saranno ammessi haiku che potremmo definire conservati. Ad esempio, se accanto al caminetto o più prosaicamente al calore del termosifone, mi viene da pensare ad uno haiku sulla cinciallegra che canta nel viale davanti a casa mia o sulla raccolta del grano nella piana di Marengo, dovrò specificare la data e il luogo effettivi della stesura, ma sarebbe opportuno dare un’idea del mese o della stagione rammemorati, usando espressioni del tipo: “composto accanto al caminetto riandando col pensiero a un primo annuncio di primavera” oppure “composto stravaccato in poltrona con i piedi sul termosifone, ricordando un caldo giugno nella Fraschetta”. Il tutto contrassegnato dalle date giuste.

Tale ipotesi non è comunque da ritenersi la prassi consueta. Lo haiku va, come si usa dire, “cotto e mangiato”, o meglio, usando la più appropriata metafora del frutto, “colto e mangiato”. Vedremo in seguito qualche esemplificazione.

Diciamo al momento che il processo di produzione ideale dello haiku ha un andamento di questo tipo.

Per prima cosa rimango colpito da un’emozione improvvisa causata da un evento che segna l’inizio o l’intenso manifestarsi di una stagione oppure sono sorpreso da un’esperienza sensoriale, magari rapida e sfuggente, ma capace di richiamare sensazioni profonde e lontane oppure ancora mi accorgo di qualcosa che si collega inevitabilmente a un senso transeunte del Tutto.

A questo segue il desiderio di catturare con un pugno di parole questo tipo di emozioni (che sono sempre totalizzanti) perché ne rimanga qualcosa. Nello stesso tempo mi rendo conto che un frammento di prosa o una tradizionale poesia già costituirebbero un discorso troppo lungo e finirebbero per annacquare quel sentimento puntiforme che ho provato poco prima.

Mi accorgo, un po’ confusamente, di essere alla ricerca di un corrispettivo oggettivo di quel momento magico. Lo haiku ha qualcosa di questo corrispettivo: è come se fosse un piccolo oggetto, fatto com’è di sole 17 sillabe (un quinario, un settenario, ancora un quinario). Se è steso in bella calligrafia su un pezzetto di carta, finisce per assumere tutte le caratteristiche di un oggetto-ricordo che possa continuare l’evocazione del momento ineffabile che ho provato.

Per oggetto-ricordo intendo un oggetto d’affezione, di dimensioni tali che uno lo possa sempre portare con sé o lo possa tenere come soprammobile, come succede per i souvenirs di viaggio, per i portafortuna e le palline anti-stress, per i taccuini e i libri in sedicesimo, insomma per tutti gli indispensabili oggetti di sopravvivenza psicologica che usiamo portarci dietro. Ognuno di questi oggetti-ricordo ha avuto il suo momento particolare di freschezza, che abbiamo avvertito quando c’è stata la sorpresa della sua scoperta (il ritrovamento, l’acquisto), quando, diciamo così, tale sorpresa investe ancora con la sua aura la funzione di ricordo che avrà l’oggetto: pensiamo alla gioia un po’ euforica che segue il momento in cui abbiamo raccattato da terra una bella pietra che ci è piaciuta, la gioia di aver trovato un tesoro, che è cosa diversa dalla gioia di possedere un tesoro.

Lo haiku, in questo simile al taccuino di schizzi di viaggio, può avere momenti di una freschezza ancora più piena perché ricca di ben tre elementi legati fra loro: l’evento (dell’emozione provata), la produzione (cioè la stesura dello haiku) e poi il ricordo, tre fattori che arricchiranno il presente di quella determinata giornata, lo dilateranno di echi.

Ho trovato un esempio di tutto ciò in un ritaglio di giornale (anche il ritaglio di giornale, se eseguito e conservato con cura, è un oggetto-ricordo). Si tratta di un articolo di Bruno Ventavoli (Tuttolibri, supplemento de La Stampa del 6 febbraio 1993). Viene riportata la seguente testimonianza di Vittorio Maria Brandoni, che tenne il primo corso di haiku in italiano, di cui si dà notizia nell’articolo: “Ero su un pullman a Kyoto e c’era un’anziana signora malferma sulle gambe. Mi sono alzato per cederle il posto anche se sapevo di comportarmi in maniera diversa da un giapponese. La regola impone alle donne di stare in piedi. La signora mi ha ringraziato molto. Ha armeggiato nella borsa, ha estratto un piccolo cartoncino, una penna e ha vergato sopra degli ideogrammi. Prima di scendere me l’ha regalato. Era un Haiku, immediato, spontaneo. Aveva voluto esprimere la sua gratitudine, per sempre, tramite la poesia”.

Dette queste cose sul valore dello haiku nel suo complesso e in particolare sulla sua freschezza, un disciplinare sulla docg (denominazione d’origine controllata e garantita) dovrebbe prendere in considerazione i terreni favorevoli alla sua produzione e così pure i tempi e le stagioni, dovrebbe inoltre fornire una campionatura che illustri i modi di produzione e infine dovrebbe fare qualche cenno, per così dire, al packaging.

Terreni dello haiku

Questa nota è dedicata a chi intende comporre haiku.

Perché lo haiku si sviluppi vigoroso e senza magagne, al suo cultore sarebbero consigliabili, nel tempo libero, alcuni hobbies. Essi richiederebbero due difetti (nel nostro caso pregi) che sono in contraddizione, cioè a dire il Nostro dovrebbe essere contemporaneamente un presbite e un miope della percezione.

Terreni della presbiopìa percettiva

DELLA LUNA

Chi ambisce a comporre haiku dovrà essere lunatico alla Baudelaire e perciò dovrà andare a rileggersi con attenzione “I benefici della luna” nei Piccoli poemi in prosa. Dovrà essersi posto il problema dell’uguaglianza o della diversità della luna a seconda dei luoghi e aver optato in cuor suo per la prima: ha visto sorgere la luna sopra il cavalcavia ferroviario della sua città di provincia e ha pensato che immaginare quella luna identica in quello stesso momento a Praga o a New Orleans nobilitasse molto quel cavalcavia e quell’ora magica (non rendendosi conto che l’astronomia propone risultati visivi diversi, ma il Nostro, non dimentichiamolo, ha sempre la testa sulla luna). Ha inoltre la serena e segreta consapevolezza che il primo haiku della sua vita era di Bashō, stava nell’antologia delle medie del fratello maggiore e gli fu letto (perché non andava ancora a scuola) cogliendo famigliarmente lo humour che vi è contenuto:

Nessuna faccia

graziosa nel gruppo

che guarda la luna

(traduzione di Giuseppe Rigacci)

Va fatto notare che mentre per i giapponesi contemplare la luna fa parte quasi di un rito, da noi chi guarda la luna ha sempre qualcosa del licantropo e questo ostacola la pratica di contemplazione dell’astro, molto più diffusa nell’Ottocento (un nome per tutti: Leopardi).

DELLE NUVOLE

Il compositore di haiku dovrà esercitarsi, qualora non vi sia portato spontaneamente, ad essere un acchiappanuvole. Deve fare orgogliosamente sua la massima di Chang Ch’ao: “Soltanto coloro che prendono comodamente quello per cui si affaccenda la gente del mondo, possono affaccendarsi per quello che la gente del mondo prende comodamente”. Quindi, animo! Dedicarsi ogni volta che si può a contemplare le nuvole. Vanno bene le nuvole dipinte dai nostri grandi Quattrocentisti o quelle borghesi e misteriose di Magritte, ma la realtà, ammettiamolo, certe volte è insuperabile, quando ti butta su per il cielo quegli enormi cumuli di panna o quei giganteschi cavolfiori! E, appena si sente il bisogno di classificare ciò che abbiamo visto, sarà bene ricorrere, piuttosto che ai trattati scientifici sull’argomento, a Il nuvolario. Principi di nubignosia, di Fosco Maraini, se è possibile nell’edizione Semar (collana “Visioni” n.7), Roma 1995, probabilmente uno degli ultimi libri “ordinari” con fettuccina segnalibro incorporata.

Anche per le nuvole bisognerà porsi il problema: sono uguali dappertutto? Nel senso che esistono nuvole che possono formarsi soltanto in Piemonte o nella Galizia oppure, sotto determinate condizioni, possono formarsi sia in Piemonte che nella Galizia? Personalmente propenderei per quest’ultima ipotesi, ma ci ho ripensato da quando ho letto l’opinione di Saul Steinberg: “C’è anche un’equivalenza fra il paesaggio e il modo in cui si riflette nelle nuvole: una forma di riflesso della natura. In Arizona, nel deserto dei Navajos, dove si ergono gigantesche formazioni di rocce rosse, le nuvole assumono delle forme ugualmente monumentali. Anche i laghi producono le loro specifiche nuvole” (Riflessi e ombre, Adelphi, Milano 2001).

DEL GUARDAR LONTANO

L’autore di haiku dovrà possedere un imprinting delle meraviglie del guardar lontano. E chi non lo ha avuto? Dovrà avere pratica di orizzonti. E chi può sfuggire ad essi? Potrà essere la distesa del mare o una sconfinata pianura e sappiamo che sono ancora più presenti dietro a una siepe o a un monte. Tuttavia avrei una leggera predilezione per colline e montagne lontane, là dove si possa far pratica dell’“azzurro color di lontananza”, come dissero Pascoli e Gozzano e come intendeva dire molto tempo prima Leonardo con la sua prospettiva aerea. Da noi, dalle parti di Alessandria d’Italia, sono gli Appennini a presentarsi più sovente azzurri in lontananza, mentre le Alpi, bianche e rosa al mattino come una sposa novella, solo a sera si presentano in un azzurro cupo, vedovile, che tende al viola. E ancora mi sovvengono i nostri Quattrocentisti, così esperti di lontananze da collocare sulle colline dei loro sogni, laggiù, dietro Madonne e Santi, dei piccoli colossei in miniatura o dolcissime elicoidali torri di Babele, graziose come lumachine, quasi volessero dirci che la lontananza è abitata di utopie e di sogni del passato.

DEL GUARDAR PER ARIA

Il facitore di haiku a volte lo si riconosce dall’abitudine che ha di guardare per aria. Sta allenandosi: spesso conta le sillabe, ma più sovente si tratta di un allenamento all’ispirazione. I poeti, specialmente quelli contemporanei, guardano per aria. Montale ce lo fa capire quando ne I limoni dice: “… nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra/ soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase”.

Giova molto all’ispirazione guardare per aria: si scoprono sempre cose curiose fra i cornicioni e le grondaie. Sono molto interessanti anche i comignoli. Ne esistono ancora di mattoni oppure ci sono quelli cilindrici in cotto, che paiono piccole case di gnomi che hanno abbandonato il sottobosco, per andare in una loro villeggiatura montana sui tetti. Scomparse quasi ovunque le banderuole, si sono conservate invece molte croci in ferro battuto, aeree, leggere, alla sommità di piccole cappelle campestri o sugli oratori delle confraternite. Anche certe chiese dei nostri paesi e delle nostre frazioni hanno di queste croci, fatte di linee di contorno e a volte raggiate. Per queste chiese le dimensioni sono maggiori e in un nostro sobborgo ne esiste una che si può ammirare da vicino, forse caduta dalla sommità o pericolante e successivamente murata sulla parte inferiore della facciata. Appare grande e questo ci fa stupire, perché tutte le cose che stanno in alto ci appaiono piccole; ha qualcosa dell’angelo ferito e caduto, ci fa capire meglio il mistero del guardare per aria. Questo mistero ha le sue radici più profonde in chi guarda il cielo di notte e si ferma a contemplare astri, stelle cadenti e massimamente la Via Lattea. Chi finirà per comporre haiku ha nella sua memoria la prima volta che gli è apparsa la via lattea su un’aia contadina, fuori da ogni inquinamento luminoso, e associa questa visione-ricordo ad una rappresentazione egizia della volta stellata a forma di ippopotamo o di rapace dalle grandi ali, non sa bene (ma deve trattarsi piuttosto di una sua elaborazione fantastica).

Terreni della miopìa percettiva

DELLE ERBE SPONTANEE

La vocazione di chi costruirà haiku è generalmente indicata dal felice rapporto che ha intessuto da bambino con le erbe spontanee. Da bambini sono delle interlocutrici privilegiate perché si offrono allo sguardo piuttosto vicine. Lo stupore aumenta a trovarsele in luoghi incongrui, come fra le traversine della ferrovia o tra le commessure dei marciapiedi ma, insomma, guardare da bambini con attenzione alle erbacce non può che portare da adulti a due esiti: mettere assieme begli erbari oppure comporre haiku. Le erbe che più si prestano sono a volte quelle più umili e insignificanti, come nel famoso esempio di Bashō:

Allungo gli occhi:

sotto la staccionata fiorisce

la borsacchina

(traduzione di Elena Dal Pra)

Ma ispirano molto anche quelle erbette di forme graziose che spuntano nascoste negli angoli più appartati e umidi:

Strisciante eliso

cui è mancata l’aria

la cimbalaria

Come non parlare poi del senso di sconfinata libertà che danno le ombrelle della carota selvatica; ne parleremo infatti in un apposito paragrafo.

DEGLI ANIMALI AMATI DA ALCUNI INCISORI

Favorisce la riuscita dello haiku l’incontro con quei piccoli animali che, se ci fate caso, sono quelli preferiti da alcuni incisori perché, se li osservate bene, sono un po’ come dei gioielli e quindi sono un modello ideale da ritrarre da parte di quegli artisti idealmente miopi che sono gli autori di acqueforti. Parliamo della Wunderkammer, diffusa in natura, e vivente, delle lumache, lucertole, ranocchie, rospetti, farfalle, persino certi ragni. E poi il merlo, che fa di tutto, con il suo canto, per richiamare all’opera l’autore di haiku.

DEI PROFUMI NELL’ARIA E DEI COLORI NELLA LUCE

Del potere evocativo dei profumi è già stato detto tutto e non vi è nulla da aggiungere. Sottolineeremo ancora una volta la loro capacità di rievocare il passato e di annunciare le stagioni, quindi il loro altissimo valore haikugenetico. Le fioriture e i frutti, da febbraio a ottobre, mandano messaggi odorosi che marcano i mesi, per cui febbraio è il calicanto, giugno è il tiglio, questo per lo meno nella nostra fascia temperata, mentre settembre è l’uva fragola. I colori sono a volte il loro corrispettivo visivo. Fate attenzione a luglio, se per caso è il vostro mese di nascita. Ci vuole quasi una vita per scoprirlo, ma il profumo di luglio è un profumo permeante e denso, un misto di pesca matura, di petunia e un pizzico di bella di notte dopo il tramonto e l’innaffiatura, mentre il colore di questo mese è l’arancione, a metà strada fra quello dell’albicocca tardiva e quello della bignonia.

DEI MODI PER ASCOLTARE IL TEMPO

C’è stata un’esperienza fondamentale per il compositore di haiku, specialmente durante la sua infanzia: i momenti in cui non succedeva assolutamente nulla: pause pomeridiane, pomeriggi oziosi oppure, a tutt’oggi, quei momenti in cui si rimane incantati a fissare l’acqua che scorre, il fuoco che si muove a modo suo, la fila implacabile delle formiche. E poi c’è il vento, la brezza: in questo caso veramente si sperimenta anche il suono, più o meno percepibile, il rumore del tempo, ci si interroga sul suo modo di passare o di ritornare.

Stagione e pratica dello haiku

Lo haiku è buono per tutte le stagioni, anzi è nato proprio per celebrare tutte e quattro le stagioni, tant’è vero che deve contenere dentro di sé il kigo che è, abbiamo visto, un riferimento alla stagione trattata. Tuttavia mi si permetta di indicare una predilezione compositiva per quel periodo che va all’incirca da metà aprile a metà giugno, il periodo dell’anno in cui l’aria è più profumata e i verdi sono più freschi e luminosi, che potremmo definire della seconda primavera. La pratica dell’haiku che verrà da adesso in avanti illustrata andrà vista come la preparazione, la celebrazione e la conseguenza di questo periodo, così come si sono configurate per me nell’estate 2012 appena trascorsa, come se si trattasse di un raccolto (agricolo) di quest’anno.

1)

È un periodo dell’anno (questo della seconda primavera) che si preannuncia fin dai freddi tremendi che possono esserci ancora alla fine di febbraio, come è successo quest’anno. Tuttavia incomincia ad esserci qualcosa nell’aria. Sappiamo di stare ancora dentro al mese delle febbri, ma uscendo per andare verso il supermercato scorgiamo dietro la sua mole delle nuvole rosa. Tira vento, ma quel rosa è come se preannunciasse qualcosa. Il vento sembra rafforzare quel qualcosa, soffiando dietro le nuvole verso di noi. Vorrei esprimere il concetto che, nonostante faccia ancora freddo, c’è come l’inizio di un cambiamento, ma non mi ci sta la parola “ancora” dopo le cinque sillabe di “vento di febbre” del primo verso. Non parliamo poi dell’indicazione “dietro le nuvole rosa”, che mi porterebbe via da sola ben otto sillabe. E poi bisogna che ci metta un verbo, per dire quello che mi è successo. Risolvo così:

Vento di febbre

che chiama di lontano

la primavera

(26 febbraio)

Spero che in quel “di lontano” il lettore scorga le nuvole rosa.

2)

Uno sfondo d’Alpe ancora innevato, illuminato dalla luce rosata del mattino mi appare ad aprile avanzato e questa volta non è l’avanguardia della primavera, ma la lenta, lentissima ritirata dell’inverno. Là sui monti c’è ancora la neve mentre qui, nella pianura è tutto un trionfo smaccato di verdi teneri e di fioriture. Il contrasto è ora quello fra la festa di primavera, pagana, boeckliniana, che mi circonda e quell’orlo rosato, così simile a certi sfondi montuosi della pittura zen, lontananza che sperimentavo fin da bambino guardando in direzione del castello di Redabue, dalla spianata rasserenante che fa da sagrato infinito al cimitero di Oviglio.

Qui regna Aprile.

L’orlo dei monti è un soffio

rosa lontano

(21 aprile)

Sono contento di aver trovato la similitudine del soffio per quel modo che ha certa pittura orientale di rendere la lontananza delle montagne. Sono soddisfatto anche per la lieve ambivalenza di quel “rosa lontano”, dove appositamente non ho messo la virgola fra i due termini, dato che l’espressione può essere interpretata come una coppia di aggettivi, ma anche come un aggettivo per così dire unico, denotante una qualità del colore, un “rosa lontano” così come esiste un “rosa antico”, una specie di rosa “color di lontananza”.

3)

Il 4 maggio di quest’anno mi accorgo della piena fioritura delle gaggìe mentre sono ancora splendenti i fiori degli ippocastani. Mi pare un fatto piuttosto insolito. Da come mi pare di ricordare, i due generi di fioritura hanno tempi un po’ diversi. Probabilmente il freddo che c’è stato fino a non molto tempo fa ha fatto ritardare gli ippocastani e poi il caldo che è esploso recentemente ha fatto anticipare le gaggìe. Fatto sta che mi pare un’emozione mai provata; ma come renderla con sole diciassette sillabe? Mi aiuta la forma dei fiori: in fin dei conti sono tutte due forme a grappolo: sia il cono a punta dell’ippocastano (un grappolo per così dire rovesciato), sia la forma più sfrangiata e ricadente della gaggìa. In comune hanno il colore bianco e poi tutta quell’aria euforica di festa al solo vederli! Certo, adesso ci sono! Si tratta di una vendemmia speciale, una vendemmia di grappoli bianchi, una vendemmia di primavera, una vendemmia in bianco!

L’ippocastano

vendemmia in bianco oggi

con la gaggìa

(4 maggio)

4)

Ripercorro, con il preciso scopo di ritrovare delle vecchie emozioni, la strada principale del paese, dove c’erano il negozio di commestibili, la macelleria, la farmacia, la società operaia di mutuo soccorso, il barbiere, l’ufficio postale. In lontananza prosegue più solitaria (da sempre), costeggiando la casa canonica lungo la salita che porta alla chiesa. Questo tratto mi offre la visione beata di una carreggiata metà all’ombra e metà al sole, con uno stacco netto che, chissà perché, mi riporta indietro nel tempo; una visione da ora meridiana.

A un certo punto rimango colpito da un odore di minestrone, anzi di pomodoro che cuoce nel minestrone. Ah, allora c’è ancora un po’ di vita in questi paesi! L’odore di cucina è sempre rassicurante e rende disponibili, disarmati: l’abbandono al passato diventa più intenso.

Ma come trasferire tutto questo in diciassette sillabe? Devo dire un sacco di cose: che mi trovo in paese, che inseguo con gli occhi quel confine dell’ombra sulla strada, che l’azzurro riempie di sé gli spazi non occupati dalle cose e poi c’è da dire che la parola minestrone, essenziale in questo caso, porta già via da sola quattro sillabe. Sembra proprio impossibile.

Strade in paese

tra l’azzurro e l’odore

di minestrone

(14 maggio)

Ho contravvenuto al divieto che Borges impone per la parola “azzurro”, assieme a “ineffabile” e “mistero” (“Esecuzione di tre parole”, da Inquisizioni, Adelphi, Milano 2001). Ma qui mi è parso nodale e spero che la combinazione strade-azzurro sia come un liofilizzato per il lettore che, aggiungendo l’acqua della sua fantasia, ricrei la bibita fresca del paesaggio che ho visto io: contrasto luce-ombra, ora meridiana, paese dell’infanzia e tante altre cose.

Mi sono dispiaciuto all’inizio di non poter usare “strade di paese” (sarebbe diventato un senario anziché un quinario), ma poi ho trovato l’inevitabile “strade in paese” (quinario) più dotato di sprezzatura (ci sono strade in paese … in quel paese che tu lettore e io sappiamo bene …).

5)

È da ieri che agisce in me la vista dei pappi che danzano e sfuggono sul pavimento di marmo nero di un luogo che fa inevitabilmente pensare a un buio Altrove. Ero passato in paese a vedere se la bufera del giorno prima avesse fatto danni. No, non è successo niente, ma quel gran movimento d’aria ha imprigionato le lanugini del pioppo, che si muovono nello stretto ambiente con una rattenuta frenesia gioiosa come se vi volessero portare a tutti i costi la primavera. Se fai per afferrarle il movimento del braccio le allontana, come se volessero giocare. “Sfuggenti” è dunque la parola chiave, poi bisogna trovare un paragone con le cose che in natura sono più morbide e si disfano in un niente e poi ancora far capire la gioia massima che si prova di fronte a questi fenomeni fatti di cose lievi. Verrebbe:

Pappi sfuggenti

come nuvola o neve:

c’è gioia altrove?

(15 maggio)

Solo adesso, trascrivendo e commentando, mi accorgo che il subconscio ci ha messo lo zampino e riaffiora nella sua crudezza il luogo in cui ho visto i pappi e “c’è gioia altrove?”, da domanda di sfida a trovare altrove la gioia assoluta di quel momento, può diventare l’amaro interrogativo senza risposta terrena: “c’è gioia nell’Altrove?”.

6)

Quante volte il profumo dei tigli ha scatenato in me il desiderio di comporre haiku! Quante volte ne ho parlato! Tante volte che ora basta. Argomento esaurito. Ma rimane un piccolo rovello, una piacevole ossessione: la variante, nel susseguirsi degli anni, della data del primo giorno in cui si sente nell’aria il profumo dei tigli pasticcieri. Che io sappia non c’è stato mai nessuno, meteorologo o botanico, che si sia preso la briga di registrare, di anno in anno, l’esordio della fioritura del tiglio nel luogo dove abita. Eppure è un riferimento per la nostra memoria. Ad esempio, mi ricordo benissimo che nel 1964 la fioritura avvenne intorno al 15 giugno: era la lunga vigilia degli esami di maturità e attraversavo a piedi tutta la città da un capo all’altro, fino agli Orti, per consegnare degli appunti a un compagno di scuola, da cui andavo per ripassare. Ma allora il profumo è rimasto impresso perché collegato a un momento importante dello studio. Con il passare degli anni, invece, ho registrato (ma in maniera distratta e discontinua) la data del primo giorno in cui sentivo il profumo dei tigli e ne ho notato la variabilità, ritornandoci su con il pensiero come se fosse una cosa curiosa e persino importante (poi ho capito che l’importanza sta nel fatto che la fioritura profumata contrassegna lo scoccare di un altro anno e poi che questo evento avrà un numero fatalmente limitato di ritorni e perciò è tanto prezioso).

Un po’ diversa,

data del tiglio in fiore,

ad ogni anno

(6 giugno)

Lo so, sarebbe stato più elegante dire “la data del tiglio in fiore”, avrebbe fatto più “traduzione dal giapponese”, ma sarebbe stato un ottonario anziché un settenario e ho voluto attenermi rigidamente alle regole, con un vocativo in cui mi rivolgo alla data, personificandola con un po’ di retorica barocca.

7)

Nel cortile acciottolato e nelle sue parti dove furono tolti i sassi per fare un po’ d’orto cresce ogni cosa, basta che lo faccia spontaneamente: tutta colpa o merito mio. Incerto se essere seguace di Renzo Tramaglino o del guru francese del giardinaggio Gilles Clément, mi limito a tagliare l’erba e a guidare un po’ la crescita di tutto quello che spunta. Si imparano un sacco di cose sul mondo meraviglioso delle erbacce, che il languido e asettico coltivatore di rose senza profumo e di sempreverdi in similplastica ignora totalmente. È da un paio d’anni che tengo d’occhio l’erba cipollina per due ragioni: l’acuto e sempre imprevedibile odore di cipolla che si sprigiona al taglio con la falce messoria e la bellezza dei frutti, a forma di mora, anch’essi di un colore viola ma come sovrapposto tenuamente al giallo-paglia che, seccando lo stelo, diventerà predominante. Sul frutto a volte rimane la spoglia del fiore, come un’ala d’insetto dotata di uno speroncino.

È un raccolto tutto mio, buono e meritato raccolto di un coltivatore pigro che lascia fare al tempo, alla natura e alla stessa affezione di quelle piante, ogni anno, per quella determinata porzione di terreno. Raccolto-emblema di una solitudine tutta mia in quel cortile abbandonato, solitudine fantasticante su mondi chiari, che rinserrano ancora dentro di sé illusioni di futuri e di scoperte, ancora oggi!

Poi un regalo ulteriore, mentre apro la porta della macchina accucciata nel vicolo fra il portone e il muretto, butto il mazzo del raccolto sui sedili posteriori, con rimbalzo morbido, senza rompere nulla, porto a casa quel tesoro che trionferà nel vaso nordico squadrato e azzurro. Un regalo ulteriore, dicevo: è così che accolgo le prime gocce di pioggia, pioggia che arriva da quei mondi a cui stavo poco prima pensando:

Di altri mondi,

globi di cipollina,

siete i pianeti

(8 giugno)

8)

Nella fortunosa avventura di tenere erbe aromatiche sul balcone, quella che si è comportata meglio è stata la lavanda. All’inizio un ciuffetto di foglie non meglio identificate, da me qualificate con il nome, molto approssimativo, “di rosmarino, ma un po’ più grasse e chiare”. Hanno reagito bene alle innaffiature e si sono accese di steli fioriti dall’inconfondibile colore e profumo. “Accese”, ecco il termine, ma mi occorreva un paragone meno banale di quello con la luce o con il fuoco; lucciola mi è parso il termine giusto, affiorato forse per via del parallelo pianta-insetto, per l’allitterazione lavanda-lucciola, perché l’effetto di lucetta accesa veniva fuori bene alla sera, con la luce crepuscolare che smorzava le tonalità del verde delle foglie. Il primo stelo che si apriva, poi, mi aveva colpito molto e quasi emozionato.

Prima lavanda,

nel monocromo verde,

lucciola viola

(11 giugno)

9)

Sul cambiamento improvviso d’umore si potrebbero scrivere dei volumi. Tralasciamo il passaggio dall’umore sereno al veder tutto nero: lo conosciamo bene. Con un po’ di attenzione scopriamo quali siano i punti sensibili che scatenano questo cambiamento e, per quanto possiamo, cerchiamo di tenere la situazione sotto controllo. Ma il passaggio inverso, dalla depressione alla gioia, rimane un impenetrabile mistero: persino Leopardi, che un po’ si era occupato della felicità, non aveva contemplato la gioia inaspettata (e ingiustificata, o meglio, giustificata dal fatto di essere inaspettata). Qualche volta capita e vale la pena di registrare l’evento. Di malumore, senza ancora esserti ripreso completamente dal trauma del risveglio, apri la porta di casa per la prima uscita …

Scale. Al mattino.

Sùbita gibigianna,

mi cambi il cuore

(12 giugno)

La parola gibigianna, che ha il difetto di rubarmi ben quattro sillabe, ha però il pregio di indicare con precisione il riflesso di luce provocato da un vetro in movimento. La ritrovai a quattordici anni leggendo Il bel paese di Antonio Stoppani (un libro della biblioteca scolastica) e ricordo ancora adesso il piacere che provai nel constatare che un effetto così allegro di luce, tanto da essere utilizzato come gioco, aveva un nome. Vale la pena riportare l’intera nota (la 14 della Serata X, paragrafo 9), così scopriamo che ne aveva molti di nomi. La nota è apposta al termine solino: “Il barbaglio prodotto dal riverberare de’ raggi del sole sull’acqua, sugli specchi, su ogni cosa che lustri molto e si mova. Ha, nel popolo e negli scritti, di molti anni: occhibàgliolo, sguizzasole, illuminello, colombina, indovinello, lucciola, ecc. Peccato che la voce solino lo confonda con quella parte della camicia che cinge il collo. – A Milano gli danno un nome, secondo il solito, molto poetico; lo chiamano la gibigiana”.

Essendo voce dialettale settentrionale trovo giusto italianizzare raddoppiando la enne: gibigianna.

10)

Il 21 giugno, inizio dell’estate, è sempre un momento fatidico, come un compleanno: verrebbe voglia di passare oltre e di pensare ad altro. Può aiutare molto l’esplosione del caldo, per cui l’unico pensiero è un po’ d’aria:

Inizio estate.

Il massimo regalo

un soffio a sera

(21 giugno)

Lo haiku serve anche per ristabilire un contatto: sembra fatto apposta per inviare un sms, è a misura di messaggino e mi meraviglio di non avere ancora letto che la pratica dello haiku sia stata modificata dall’uso del telefonino, ma prima o poi succederà. Se poi, come in questo caso, si sa che la persona che lo riceverà è solita recarsi la sera del solstizio d’estate in un luogo deputato, come faceva Bashō con la baia di Uaca per salutare la partenza della primavera, allora c’è speranza che il messaggio arrivi, magari non subito, ma agisca a distanza di tempo. Lo haiku ha il tempo dalla sua.

Ho raggiunto la Primavera

nei giorni del suo partire

lungo la baia di Uaca.

(traduzione di Giuseppe Rigacci)

11)

Ritorno al paese di primissimo pomeriggio: un appuntamento con due vecchi amici per un lavoro da fare alla casa. Come è costume della gente di una volta sono arrivati in larghissimo anticipo e sono seduti sotto la lea. Fa caldissimo, ma sotto l’ombra folta delle foglie c’è, non dico fresco, ma riparo dal caldo. Butto l’occhio fra i rami là dove sono più radi e vedo le nuvole navigare tranquille, in un mare di cielo azzurro: l’estate, la piena estate, l’estate archetipica come mi si era stampata in mente proprio da quelle parti durante villeggiature lontane. Sdraiato sulla panca sotto la topia o prima ancora a comperare l’uva sotto i pergolati della casa sulla prima collina appena usciti dal paese, avevo visto quello stesso cielo carico di durata e di promesse. L’estate, con questo caldo, è ritornata per qualche attimo ad essere la stagione del futuro (sono nato all’affacciarsi della costellazione del Leone e la Terra mi ha accolto forse cuocendomi un po’: ho trovato il fatto naturale e in parte lo trovo ancora oggi).

Oltre le foglie

cielo e nubi in cottura.

Ristoro d’ombra

(11 luglio)

12)

Non è vero che il passato sia trascorso completamente: esistono ancora copiose lungo i fossi le ombrelle bianche delle carote selvatiche ed esiste ancora il medesimo incantamento che provavo guardandole quando ero bambino. Incantamento durato una vita e sempre con la stessa forte intensità. Ricordo la gioia che provai quando scoprii che quei fiori sono delle carote selvatiche (Daucus carota). Era come se qualcuno fosse venuto a conoscenza di un mio segreto e me ne svelasse le ragioni della meraviglia. Quel qualcuno era Ippolito Pizzetti, che trattava l’argomento sull’Espresso del 6 agosto1978.

Ombrelle bianche

di carote campestri.

La mente vola

(17 luglio)

Due piccole notazioni: se usavo il verso “di carote selvatiche” avrei composto un ottonario. Costretto al settenario mi è venuta in soccorso la parola “campestre”, che prepara meglio il verso seguente, sia per l’allitterazione con “mente” sia per il fatto che i campi sono adatti al volo di un qualcosa: una farfalla, un’allodola, una mente.

Seconda notazione: con “la mente vola” ho voluto indicare quella condizione di uscita dalla realtà che solitamente viene attribuita al sogno o all’assunzione di sostanze inebrianti o stupefacenti, senza pensare invece alla rêverie, cioè alla fantasticheria, al sogno ad occhi aperti, promossa a categoria massima della conoscenza da Gaston Bachelard.

A proposito: quali sono le cose che mi fanno volare la mente? Certi aforismi, le parole e le frasi del mio lessico famigliare, le illustrazioni dei libri per i ragazzi del Novecento, le erbacce, l’urbanistica sentimentale, la geografia letteraria, ogni tipo d’oggetti d’affezione, le tracce del tempo…

13)

Viene un momento, nella seconda metà di luglio, in cui sembra che l’estate sia già finita. Poi vengono delle giornate che smentiscono questa impressione. C’è un luogo che si presta a ravvedimenti di questo tipo. È la pianura dove scorre l’“Orba selvosa” di manzoniana memoria; ora la selva è ridotta al minimo e in compenso lì corre tutta una distesa di stoppie e granoturco, tutta in piano ed ariosa, dopo Portanuova andando verso Retorto. La macchina si lancia sul rettilineo e la campagna corre come in un film. Il cielo, saturo d’azzurro da non poterne più, si accompagna con le nuvole di panna all’orizzonte, mettendo insieme un bel technicolor: non solo l’estate, ma persino la vita sembra non dovere finire più.

Sì, ma se voglio comporre il mio haiku dovrò evitare le tre sillabe di “nuvole” e optare di nuovo per il più economico bisillabo “nubi”, dovrò anche rinunciare al paragone con la panna, anche se è il più verosimile, perché mi pare poco “prezioso” e originale; troverò “biacca”, un bianco usato nella pittura. Lo svolgimento della composizione non poteva che prendere allora questa piega pittorica:

Nube di biacca,

ancor lunga è l’estate

dentro il tuo quadro

(22 luglio)

Ecco che una parola, “biacca”, ha indirizzato il ricordo di un’impressione viva e solare verso un’immagine un po’ imbalsamata, un paesaggio ottocentesco ammirato in un’anticamera in penombra.

Ma, a pensarci bene, esiste un’immagine più gloriosamente estiva di “Tetti al sole” di Raffaello Sernesi? O di altre opere sue o di Odoardo Borrani? Anzi, arrivati a questo punto, sarebbe auspicabile una scuola di haiku dedicata esclusivamente ai quadri dei Macchiaioli.

14)

È pericoloso ma, per chi non cambia città, inevitabile passeggiare da anziani per i medesimi viali percorsi nell’adolescenza:

Nube sul viale

aperta su un futuro

che è già passato

(11 agosto)

È pericoloso per i compositori di haiku lasciarsi incantare sempre dalle nuvole e poi, per economizzare sulle sillabe per dire più cose, parlare di “nubi” anziché “nuvole”: il manierismo è in agguato.

Il tempo è sicuramente il contenuto principe dello haiku; non solo il tempo delle stagioni, ma anche l’attimo fuggente e sfuggente del “qui ed ora”. Però ho notato che, per lo meno a partire da Issa, compare un “terzo tempo” che è quello, praticabile solo dal vecchio, di un sentimento globale della vita come se fosse vista dall’alto o meglio come se si fosse trovato il punto di scorcio giusto per riconoscere la sua vera forma, prima nascosta in un’incomprensibile anamorfosi. Il “terzo tempo” dello haiku è quello della vita vista come totalità di breve durata, là dove infanzia e vecchiaia si toccano o dove essa si scopre nella sua sublime nullità, accomunandoci tutti. Dice Issa:

È di rugiada

è un mondo di rugiada

eppure eppure

(traduzione di Philippe Forest – Gabriella Bosco)

Già l’haiku numero 14 si riconosce in questo “terzo tempo”. Così pure i prossimi tre di cui parleremo (e forse non è un caso, perché la temperie d’agosto ha già in sé qualcosa di autunnale, più favorevole alle rimeditazioni sulla vita).

15)

Non avrei mai immaginato, prima di comporre questo haiku, che ci potesse essere una correlazione tra il portale di un garage e il grande pittore tedesco del rinascimento Albrecht Dürer, contemporaneo di Leonardo.

Scendo la rampa che porta al garage e, per una sorta di riflesso condizionato, mi viene da guardare verso l’alto e vedo che, da una bordura dello spazio pubblico trascurata, spuntano molto decorativamente delle spighe un po’ piumose: sembrano pronte per essere dipinte e il più adatto a farlo sarebbe stato, a quanto ho visto e ricordo, proprio Dürer. Solo che poi, documentandomi, mi rendo conto che si tratta del pabbio comune (Viridis setaria), che mi viene dato come originario dell’America. Quindi è difficile che Dürer l’abbia dipinto o disegnato. Ma che importa: ciò che conta è l’amore per le erbe spontanee, che ci commuovono!

Quel ciuffo d’erba:

ha consolato Dürer,

parla a me ora

(18 agosto)

16)

Lucerta ferma

sul consunto portone:

chi è più antico?

(19 agosto)

Varrà la pena di notare come in questo caso ci sono tre tempi espliciti: l’attimo del “fermo immagine” della lucertola, i milioni di anni che evoca l’animale, dinosauro in miniatura, e il tempo più che centenario del portone avito; poi, implicitamente, ci sono tutti i decenni che si sente addosso l’autore. Il termine “lucerta”, che il Devoto-Oli dà come arcaico, poetico e dialettale, mi ha fatto risparmiare una sillaba e mi ha fatto rientrare nel quinario. Stavo già pensando di sostituirlo con “ramarro”, ma sarebbe stato più improbabile e meno realista, sebbene più prezioso.

17)

Suon di campane,

mattino d’agosto.

Pasque lontane!

(6 settembre)

Esempio insolito di haiku “antedatato” (avevamo parlato all’inizio di haiku postdatato, che è quello del ricordo). Qui, invece di parlare di un’emozione provata tempo prima e ricordata a settembre (quindi postdatata), si parla di un’emozione che si prova a settembre ma, viste queste estati protratte (da grande cambiamento climatico in atto), è forse più propria di un agosto declinante e quindi si attribuisce ancora all’agosto appena trascorso. Da notare però che il mattino è già fresco. È abbastanza importante, tant’è vero che avevo impostato il settenario così: “fresco mattin d’agosto”. Ma, passi per “suon”; non si può poco dopo dire “mattin” per risparmiare una sillaba e non si può dire “mattin” in assoluto: è ottocentesco, anzi è parodia dell’Ottocento.

In questo testo sono riassunti i tre tempi dello haiku:

il qui e ora: il suono delle campane;

la stagione: il primo fresco d’agosto richiama la lontananza temporale della Pasqua, che sta agli antipodi dell’agosto, ma in un clima che le si avvicina;

il “terzo tempo”, quello esistenziale complessivo: le Pasque lontane sono quelle dell’adolescenza, in cui molto più forte era il sentimento di questa festa. E forse, ai fini della riuscita dello haiku (finora non ne abbiamo mai parlato), la rima aiuta (campane-lontane).

18)

Alla base di questo haiku c’è una visione, o meglio c’è il tentativo di rendere una visione: un esile alberello d’albicocco piantato questa primavera, che ha svolto il suo ciclo completo di albero da frutta e ora le sue poche foglie prendono un colore aranciato incredibilmente bello. Nello stesso posto, prima di lui, un vecchio albicocco contorto è seccato qualche anno fa e poi è stato abbattuto, ma mi ricordo che anche morente affrontava l’inverno con la sua scorza brunita e forte, con un vello di muschio simile ad una pelle d’orso, una specie di cappotto vegetale. Questo qui invece ha il tronco dello spessore di una canna e chissà se ce la farà a passare l’inverno. Da questo avrete capito che l’albicocco per me è una pianta totemica: è bizzarro, anarchico, a volte generoso di frutti, se non potato gareggia col tempo in altezza con la casa. Tende ad avere i caratteri di un animale, per cui l’albicocco novello (mi raccomando: varietà Reale d’Imola!), quando l’ho preso dal vivaista, mi è parso più un bracchetto o un puledrino piuttosto che un alberello. C’è da dire che la visione autunnale che ne ho avuta data a venerdì 26 ottobre, ancora con un bel sole, ma l’haiku m’è venuto in mente domenica 28, con la prima consistente ondata di vento freddo e con il cielo precocemente abbuiato dal maltempo e dal ritorno dell’ora solare. Naturalmente nell’haiku non ci sono tutte queste cose, ma se fosse minimamente riuscito dovrebbe farle oscuramente sentire. L’haiku è un’essenza-assenza (tante sono le cose che non riescono a stare nelle diciassette sillabe!). Comunque per me il presente haiku ha un valore perché chiude questa “Stagione e pratica dell’haiku”, questa lunghissima estate.

Ai primi freddi

le foglie d’albicocco

sognano i frutti

(28 ottobre)

Lo haiku come oggetto e packaging dello haiku

Consiglierei di scrivere lo haiku con inchiostro nero, con un pennino tagliato in modo che la punta sia larga un po’ meno di 2 mm. Personalmente ho adottato da una vita una pseudo-calligrafia che mi permette di scrivere il normale corsivo che abbiamo imparato tutti alle elementari (ora non più?), ritrovandomi ugualmente l’effetto di una piacevole alternanza di tratti fini e grossi, senza stare a “costruirli” come succede nella calligrafia vera e propria. Il segreto sta in un certo uso delle grazie. Queste semplici grazie “fanno calligrafia” al punto che riescono a nobilitare persino una scrittura a biro, che è il massimo del segno uniforme. Mi ispirai al Berling Italic di un catalogo Letraset. Ma se volete applicarvi un po’ alla calligrafia dedicatevi a quella “rotonda”, facile da tracciare, caro retaggio della scuola italiana dei nostri padri e dei nostri nonni, indispensabile per fare una “e” accettabile anche per la mia pseudo-calligrafia, che altrimenti produrrebbe “e” goffe e scomposte.

Oppure: come non detto. Usate la scrittura che vi viene ma non scrivete, vi prego, sulla carta pesante per fotocopiatrici e stampanti da 80 grammi al metro quadrato, quella che vi ritrovate dappertutto in risme: è indigesta. Usate l’extra strong (da 60 grammi), che una volta era la più diffusa per via delle macchine da scrivere ed ora si trova in block notes. Comunque con un po’ di buona volontà potete trovare persino nei supermercati carta da 55 grammi (sempre in block notes). Ne guadagnerete in leggerezza. Ricordatevi che se la prima qualità dello haiku è la freschezza, la seconda è la leggerezza.

Sarà molto elegante uno haiku scritto su un foglio quadrato, che ricaverete facilmente dal formato A4, che è quello in cui si presentano i fogli che abbiamo indicato (210 x 297 millimetri). Parliamo quindi di un quadrato di 21 centimetri di lato.

Arrivati a questo punto possiamo decidere che ne sarà dell’oggetto-haiku. Vogliamo farne un biglietto da consegnare? La soluzione più essenziale è quella di piegare il quadrato di partenza più volte a metà, in modo da formare un totale di 16 quadratini di 5,25 cm di lato. Si scriverà lo haiku nella campitura quadrata centrale di 10,50 cm. Si chiuderà il biglietto piegando all’interno strisce di cornice larghe 5,25 girando tutt’attorno e ottenendo un biglietto quadrato di 10,50 che racchiude lo haiku e su cui si può scrivere il nome del destinatario (l’intascatura dell’ultimo quarto del biglietto che si è venuto formando, troppo difficile da spiegare a parole, dà un tocco di eleganza in più ma non è strettamente indispensabile).

Nel caso in cui si scrivesse lo haiku sul foglietto quadrato di 21 cm di lato senza farne un biglietto ripiegato ci sarà bisogno, perché non voli via, di un ferma-haiku. Al proposito avrei in mente un’“invenzione” di design naturale italiano che, anziché egoisticamente brevettare, propongo gratuitamente a tutti i miei lettori. Ma c’è un “ma”: devono avere un bel po’ di tempo dalla loro, tempo e pazienza. Mi spiego: il ferma-haiku che propongo consiste in una triade di sassolini di dimensioni comprese fra i tre e i cinque centimetri circa, uno verde, uno bianco e uno rosso (tonalità naturali). Poggiati su un angolo del foglietto dove c’è scritto l’haiku formeranno una nota di colore arieggiante la bandiera italiana, a sottolineare la docp dell’haiku italiano. Va da sé che la provenienza dei sassolini deve essere rigorosamente da torrente o fiume nazionale, con opportuna licenza regionale e seguendo le procedure del caso secondo l’apposita legge e relativa delibera d’attuazione (alla voce relativa si dovrà specificare: per solo uso di ferma-haiku). A meno che non vi capiti come è capitato a me, ma allora la ricerca può durare anche anni, perché dobbiamo affezionarci ai sassolini.

Il mio ferma-haiku

(I colori dei sassolini sono nell’ordine di ritrovamento)

Rosso

Non è tanto un sassolino: è già un ciottolo a tutti gli effetti, sebbene sia da annoverarsi fra i più piccoli. Ha la forma di una sfera molto schiacciata, una specie di Terra piatta, come l’immaginavano gli antichi o meglio, visto anche il colore (un bruno rossastro con riflessi di un carnicino chiaro) un pianeta Marte in miniatura con i suoi canali e i suoi anfratti. È con me da una trentina d’anni, si tiene bene in pugno, mi è sempre servito da fermacarte, l’ho verniciato; poi, trovando molto meglio l’opacità naturale, l’ho sverniciato. L’avevo trovato scavando superficialmente nel terreno dove sorgeva la stalla della casa di campagna, che aveva il pavimento in terra battuta. Come mai fosse finito lì era un mistero, ma era bello di colore e di forma, proveniva dalle profondità della casa degli avi e tanto bastava perché diventasse un fermacarte-gioiello di famiglia, tutto mio perché il tesoro l’avevo trovato io e nessuno poteva contendermelo.

Verde

Questo veramente può chiamarsi sassolino o meglio, dato che il sassolino è quello che può entrare nella scarpa, lo chiameremo sassetto: fate conto un 5 x 3 cm x 1,5 di spessore. Sembra riprodurre il disegno della pelle del serpente (quindi potrebbe essere un ofiolite), ma è ancora più raffinato: su un fondo verde cupo, quasi nero, c’è un motivo filamentoso grigio-verde chiaro che richiama dei rami di pioppo ricchi di foglie, ricreando un’immagine simile a certe illustrazioni liberty. Lo scoprii per caso tre o quattro anni fa, davanti a un ingresso di una casa del quartiere Pista, accostato al cordolo delimitante il riquadro di terra attorno ad un albero del viale. Avevano fatto da poco lavori lì attorno e c’erano diverse tracce di pietrisco. Faceva parte di quelle tracce. Gioia, piccolo sobbalzo al cuore, come se avessi scoperto un oggetto prezioso. In effetti la bellezza è veramente singolare, ma al momento ho altri pensieri o forse voglio capitalizzare l’aspettativa verso quella gioia. Lo nascondo sotto l’erba ricadente dal cordolo: “Tanto,…a chi vuoi che interessi un sasso”. Ripasso l’indomani. Non c’è più. Panico. “Che cretino, potevo raccoglierlo ieri! Quella tua maledetta abitudine di rinviare una gioia, chissà, per il desiderio di farla durare più a lungo o, come fa il giocatore, per la soddisfazione che dà il rischio di perderla. E così sei rimasto fregato!”. Cerco meglio tutt’attorno, ma con la convinzione segreta di cercare l’impossibile. Poi, forse calmate le esigenze dell’inconscio che non vuole quella gioia, ritrovo il sassetto che stava proprio al suo posto. Ero io che avevo sbagliato a ricordare. Grande soddisfazione dopo averlo raccolto. Nel tragitto verso casa lo lavo alla fontanella: luccicante, è veramente un gioiello e in quel momento era arricchito dalla seguente morale: “Per trovare una cosa davvero meravigliosa bisogna almeno una volta credere di averla perduta”.

Bianco

Mi ha subito ricordato, fin dal primo momento del ritrovamento, un piccolo teschio (un 3 x 4 x 2,5 cm), ma con il vantaggio che l’astrazione ha cancellata ogni traccia di macabro. Ha comunque la forma di una testa primitiva, massiccia, con una bocca rinserrata e increspata come di chi è arrabbiato o sta compiendo uno sforzo e ha un unico occhio da ciclope. L’ho trovato meno di un anno fa proprio vicino alla soglia della casa di campagna, avanzo del pietrisco portato per i lavori della casa di fronte. Colpito dalla compiutezza della sua forma, ho subito pensato: “Ecco la terza pietra che manca alla mia collezione”.

Ma questo è solo un esempio. Ciascuno parta alla ricerca della propria significativa terna di sassetti per il proprio ferma-haiku, cosciente di realizzare un vero, naturale prodotto di design popolare made in Italy.

Per motivare ulteriormente chi si accinga a partire verso questa impresa propongo la lettura dei seguenti due brani: il primo paragrafo, intitolato “Una giornata di pioggia”, della Serata XVI de Il bel paese di Antonio Stoppani e il paragrafo “Il Sé: simboli della totalità” del saggio Il processo di individuazione di Marie-Louise von Franz, contenuto ne L’uomo e i suoi simboli di Carl Gustav Jung.

Nel primo brano il manzoniano Stoppani fa l’elogio per così dire opposto a quello del cielo di Lombardia, cioè parla della bellezza ineguagliabile dei selciati di Milano sotto la pioggia: “Se si vuol vedere qualche cosa di bello non c’è che tenere il capo basso e guardare il selciato. Il selciato?… Sì, il selciato di Milano … così bello, così vario, così bizzarro, che, a cercarlo, non se ne troverebbe un altro simile in tutto il mondo. E pensare che egli è tutto un musaico di pietre pellegrine …”. Nel secondo brano la junghiana von Franz ci spiega perché le pietre ci attraggono tanto: perché sono simboli del Sé, cioè, per dirla in breve, della parte più intima e ideale di noi stessi. Proprio come gli haiku.

Con una matita del genere,

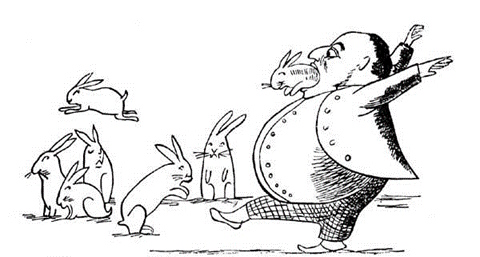

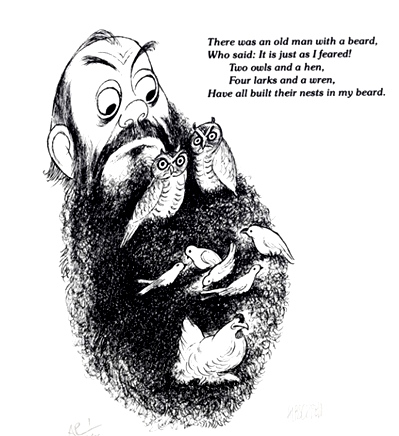

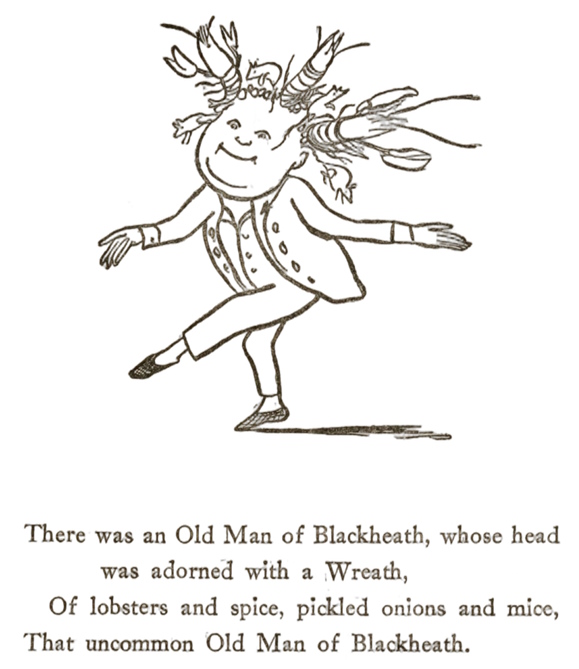

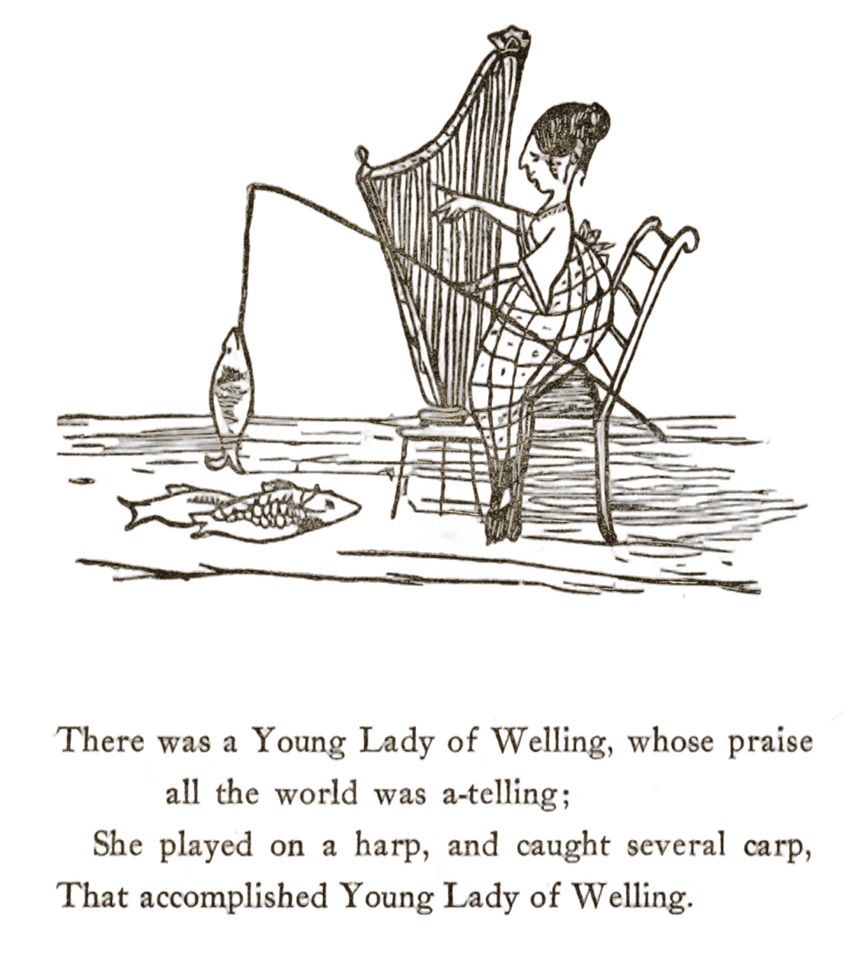

Con una matita del genere, Il libro era stato pensato per i bambini, ma piacque molto anche ai grandi. L’autore, Edward Lear (che aveva firmato sotto lo pseudonimo di Derry down. Derry), e aveva realizzato anche i disegni) divenne famoso in tutta l’Inghilterra, e lo è ancora oggi. Da noi lo è molto meno, anzi, direi quasi per nulla. Per vari motivi. Intanto perché i limeriks sono in effetti intraducibili, e volti in italiano perdono la loro valenza giocata principalmente sul linguaggio. Quindi tardarono molto ad essere tradotti, e lo furono quando il pubblico si era ormai assuefatto a ben altre stranezze. Poi perché il limerik è un gioco di finezza, di leggerezza, che non chiama la risata, ma il sorriso. E invita a sorridere non per la comicità di quanto “racconta”, perché in effetti non racconta niente, ma per l’assurdità dell’accostamento di certe parole, di certe immagini, o per l’invenzione di termini assolutamente improbabili. Infine perché fa capo a un senso dell’umorismo molto brithish, lo stesso che circolava centocinquant’anni fa nei giochini poetici di Lewis Carroll e più tardi, nella versione in prosa, nei libri di Jerome o di Woodeouse (qualcosa del genere ancora si può trovare oggi in quelli di Nick Hornby).

Il libro era stato pensato per i bambini, ma piacque molto anche ai grandi. L’autore, Edward Lear (che aveva firmato sotto lo pseudonimo di Derry down. Derry), e aveva realizzato anche i disegni) divenne famoso in tutta l’Inghilterra, e lo è ancora oggi. Da noi lo è molto meno, anzi, direi quasi per nulla. Per vari motivi. Intanto perché i limeriks sono in effetti intraducibili, e volti in italiano perdono la loro valenza giocata principalmente sul linguaggio. Quindi tardarono molto ad essere tradotti, e lo furono quando il pubblico si era ormai assuefatto a ben altre stranezze. Poi perché il limerik è un gioco di finezza, di leggerezza, che non chiama la risata, ma il sorriso. E invita a sorridere non per la comicità di quanto “racconta”, perché in effetti non racconta niente, ma per l’assurdità dell’accostamento di certe parole, di certe immagini, o per l’invenzione di termini assolutamente improbabili. Infine perché fa capo a un senso dell’umorismo molto brithish, lo stesso che circolava centocinquant’anni fa nei giochini poetici di Lewis Carroll e più tardi, nella versione in prosa, nei libri di Jerome o di Woodeouse (qualcosa del genere ancora si può trovare oggi in quelli di Nick Hornby).

Questo, almeno, è quanto Edward stesso ha raccontato nei cenni autobiografici disseminati qua e là nei suoi scritti. Un’infanzia e un’adolescenza da romanzo dickensiano. Secondo alcuni suoi biografi però ha un po’ romanzato, o almeno caricato, le circostanze e gli avvenimenti, quasi a giustificare la successiva condizione di disagio e di scarsa autostima che lo accompagnò per tutta la vita. Di fatto ci furono comunque l’abbandono da parte dei genitori e il precoce manifestarsi di crisi epilettiche, forse conseguenti al drammatico distacco, o forse proprio alla sua origine.

Questo, almeno, è quanto Edward stesso ha raccontato nei cenni autobiografici disseminati qua e là nei suoi scritti. Un’infanzia e un’adolescenza da romanzo dickensiano. Secondo alcuni suoi biografi però ha un po’ romanzato, o almeno caricato, le circostanze e gli avvenimenti, quasi a giustificare la successiva condizione di disagio e di scarsa autostima che lo accompagnò per tutta la vita. Di fatto ci furono comunque l’abbandono da parte dei genitori e il precoce manifestarsi di crisi epilettiche, forse conseguenti al drammatico distacco, o forse proprio alla sua origine. Insomma, era un ragazzino estremamente sensibile, malaticcio e timoroso di tutto (una delle sue principali fobie riguardava i cani), affetto tra l’altro da una forte miopia, e ben presto si sentì in dovere di anticipare preventivamente, attraverso una impietosa autoironia, le critiche che pensava potessero essergli rivolte per il suo carattere e per l’aspetto goffo e impacciato. È anche comprensibile, stanti la sua situazione psicologica e le modalità impietose nelle quali veniva impartita l’educazione scolastica inglese, perché la sorella abbia cercato il più a lungo possibile di risparmiargli l’impatto con un mondo che quasi certamente lo avrebbe spezzato. Frequentò quindi la scuola solo piuttosto tardi (dopo i dieci anni), e per un periodo molto breve.

Insomma, era un ragazzino estremamente sensibile, malaticcio e timoroso di tutto (una delle sue principali fobie riguardava i cani), affetto tra l’altro da una forte miopia, e ben presto si sentì in dovere di anticipare preventivamente, attraverso una impietosa autoironia, le critiche che pensava potessero essergli rivolte per il suo carattere e per l’aspetto goffo e impacciato. È anche comprensibile, stanti la sua situazione psicologica e le modalità impietose nelle quali veniva impartita l’educazione scolastica inglese, perché la sorella abbia cercato il più a lungo possibile di risparmiargli l’impatto con un mondo che quasi certamente lo avrebbe spezzato. Frequentò quindi la scuola solo piuttosto tardi (dopo i dieci anni), e per un periodo molto breve. In questo campo fu praticamente un autodidatta, cosa di cui non si rammaricava affatto: “Quasi ringrazio Dio di non avere mai ricevuto un’istruzione, poiché mi sembra che novecentonovantanove di coloro che la ricevono, con grande spesa e notevoli sforzi, l’hanno già dimenticata prima di arrivare alla mia età e rimangono, come gli Stulbrugg di Swift, indifferenti per tutta la vita e non usano minimamente i tesori che hanno accumulato in precedenza, mentre invece io sembro essere sempre sul punto di acquisire nuove conoscenze”.

In questo campo fu praticamente un autodidatta, cosa di cui non si rammaricava affatto: “Quasi ringrazio Dio di non avere mai ricevuto un’istruzione, poiché mi sembra che novecentonovantanove di coloro che la ricevono, con grande spesa e notevoli sforzi, l’hanno già dimenticata prima di arrivare alla mia età e rimangono, come gli Stulbrugg di Swift, indifferenti per tutta la vita e non usano minimamente i tesori che hanno accumulato in precedenza, mentre invece io sembro essere sempre sul punto di acquisire nuove conoscenze”. Proprio a questo periodo risale l’invenzione dei limericks, composti per divertire i nipoti del conte e diventati in breve oggetto di divertimento per tutti. Inoltre, ora che la vita aveva iniziato ad incanalarsi per il verso giusto, consentendogli di godere di una amicizia tanto altolocata e di una relativa indipendenza economica, Edward poteva permettersi di dare sfogo a un’altra sua grande passione: quella di viaggiare. E iniziò subito (anzi, aveva già iniziato, compiendo nel 1829 un lungo tour a piedi in Inghilterra), battendo in lungo e in largo le campagne, soffermandosi nelle regioni più pittoresche, come la Cornovaglia e il Distretto dei Laghi, esplorando i Monti Wicklow in compagnia di Arthur Stanley, il futuro decano di Westminster, e sconfinando in Irlanda (1835-36). Queste esperienze, e i problemi alla vista che si aggravavano, lo indussero però molto presto a lasciar perdere le illustrazioni zoologiche, che richiedevano uno studio minuzioso dei particolari, per dedicarsi completamente a una nuova carriera di pittore paesaggista.

Proprio a questo periodo risale l’invenzione dei limericks, composti per divertire i nipoti del conte e diventati in breve oggetto di divertimento per tutti. Inoltre, ora che la vita aveva iniziato ad incanalarsi per il verso giusto, consentendogli di godere di una amicizia tanto altolocata e di una relativa indipendenza economica, Edward poteva permettersi di dare sfogo a un’altra sua grande passione: quella di viaggiare. E iniziò subito (anzi, aveva già iniziato, compiendo nel 1829 un lungo tour a piedi in Inghilterra), battendo in lungo e in largo le campagne, soffermandosi nelle regioni più pittoresche, come la Cornovaglia e il Distretto dei Laghi, esplorando i Monti Wicklow in compagnia di Arthur Stanley, il futuro decano di Westminster, e sconfinando in Irlanda (1835-36). Queste esperienze, e i problemi alla vista che si aggravavano, lo indussero però molto presto a lasciar perdere le illustrazioni zoologiche, che richiedevano uno studio minuzioso dei particolari, per dedicarsi completamente a una nuova carriera di pittore paesaggista.

Nel 1870 sembra deciso a mettere almeno simbolicamente radici. Si avvia ai sessant’anni, non ha mai goduto di una gran salute, anche se ha opposto ai suoi malanni, compresa la progressiva miopia, una volontà di ferro, e comincia a risentire degli strapazzi dell’incessante vagabondaggio. Sente anche il bisogno di raccogliere un po’ le idee, di riordinare e mettere a frutto l’enorme messe di materiale paesaggistico raccolto in più di un trentennio, traducendone almeno una parte in dipinti o in pubblicazioni illustrate. Negli ultimi anni ha frequentato ripetutamente, nelle pause estive tra un viaggio e l’altro, la fascia costiera che va dalla Costa Azzurra alla riviera dei Fiori, trovandovi un clima adattissimo a salvaguardare la sua salute. La elegge a sua nuova dimora, e tra i vari luoghi ameni che la riviera gli offre sceglie Sanremo, all’epoca un po’ meno mondana e chiassosa della vicina Cannes (“Sanremo è un paese quieto e stupido”). Lì si fa costruire una villa che affaccia sul mare e che prevede anche una Galleria dove raccogliere gli oltre settemila disegni cumulati. Per un anno si dedica interamente al progetto, curando minuziosamente anche gli arredi, e alla fine del 1871 può finalmente insediarvisi.

Nel 1870 sembra deciso a mettere almeno simbolicamente radici. Si avvia ai sessant’anni, non ha mai goduto di una gran salute, anche se ha opposto ai suoi malanni, compresa la progressiva miopia, una volontà di ferro, e comincia a risentire degli strapazzi dell’incessante vagabondaggio. Sente anche il bisogno di raccogliere un po’ le idee, di riordinare e mettere a frutto l’enorme messe di materiale paesaggistico raccolto in più di un trentennio, traducendone almeno una parte in dipinti o in pubblicazioni illustrate. Negli ultimi anni ha frequentato ripetutamente, nelle pause estive tra un viaggio e l’altro, la fascia costiera che va dalla Costa Azzurra alla riviera dei Fiori, trovandovi un clima adattissimo a salvaguardare la sua salute. La elegge a sua nuova dimora, e tra i vari luoghi ameni che la riviera gli offre sceglie Sanremo, all’epoca un po’ meno mondana e chiassosa della vicina Cannes (“Sanremo è un paese quieto e stupido”). Lì si fa costruire una villa che affaccia sul mare e che prevede anche una Galleria dove raccogliere gli oltre settemila disegni cumulati. Per un anno si dedica interamente al progetto, curando minuziosamente anche gli arredi, e alla fine del 1871 può finalmente insediarvisi.

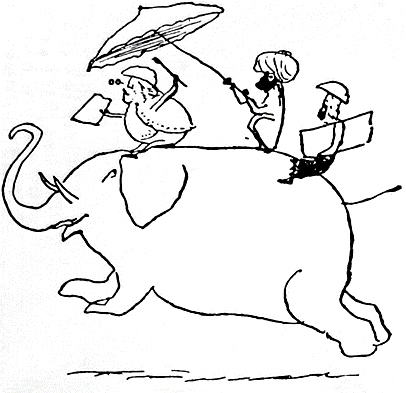

Non è un soggiorno da villaggio-vacanze. Lear viaggia ininterrottamente per quasi due anni, con ogni mezzo di trasporto, in treno, in barca, in carrozza, a cavallo, a dorso di cammello o arrampicato su un elefante, e naturalmente a piedi. In questi due anni, che definisce meravigliosi, visita Bombay e Lucknow, viaggia da Benaras a Calcutta e a Darjeeling, e poi a Simla, a Kasauli, a Golconda, a Coonoor, e arriva anche a Ceylon. Ha sempre con sé, oltre al fedelissimo Giorgio, il suo diario e il suo album, il primo per raccogliere nei più minuti dettagli le sue esperienze, il secondo per gli schizzi acquerellati coi quali vuole fissare le impressioni della luce e dei paesaggi naturali. Realizza oltre duemila tavole, uno straordinario reportage iconografico che ci rimanda l’immagine dell’India quale passerà poi nei libri di Kipling. Conosce momenti di stanchezza, e incidenti e arrabbiature, ma supera e liquida sempre tutto con la sua inesauribile verve umoristica.

Non è un soggiorno da villaggio-vacanze. Lear viaggia ininterrottamente per quasi due anni, con ogni mezzo di trasporto, in treno, in barca, in carrozza, a cavallo, a dorso di cammello o arrampicato su un elefante, e naturalmente a piedi. In questi due anni, che definisce meravigliosi, visita Bombay e Lucknow, viaggia da Benaras a Calcutta e a Darjeeling, e poi a Simla, a Kasauli, a Golconda, a Coonoor, e arriva anche a Ceylon. Ha sempre con sé, oltre al fedelissimo Giorgio, il suo diario e il suo album, il primo per raccogliere nei più minuti dettagli le sue esperienze, il secondo per gli schizzi acquerellati coi quali vuole fissare le impressioni della luce e dei paesaggi naturali. Realizza oltre duemila tavole, uno straordinario reportage iconografico che ci rimanda l’immagine dell’India quale passerà poi nei libri di Kipling. Conosce momenti di stanchezza, e incidenti e arrabbiature, ma supera e liquida sempre tutto con la sua inesauribile verve umoristica. Dopo la lunga avventura indiana Lear si ferma davvero. O meglio, riduce drasticamente l’attività di viaggiatore, limitandosi per qualche anno ai trasferimenti estivi al Monte Generoso, una montagna al confine tra il cantone svizzero del Ticino e la Lombardia, e a qualche sempre più sporadica rimpatriata. Per il resto si dedica anima e corpo al completamento delle sue opere, agli acquarelli, che prima di morire vorrebbe vedere raccolti anche in pubblicazioni illustrate, assieme ai diari, e ai dipinti, che vorrebbe trovassero sistemazione in musei o in gallerie private. Nei primi anni Ottanta si fa anche costruire una nuova villa (che porta il nome di Villa Tennyson), sempre a Sanremo. È identica a quella precedente, alla quale nel frattempo l’edificazione di un grande albergo sul litorale ha però sottratto la vista sul mare. Giustifica questa decisione con la volontà di non far sentire spaesato il suo gatto Foss, l’ultimo compagno rimastogli, che morirà nel 1887, pochi mesi prima del suo padrone. Lear muore infatti nel gennaio 1888, per una malattia cardiaca dalla quale era affetto da qualche tempo. Secondo la testimonianza di una conoscente, il suo funerale è una cerimonia mesta e solitaria: non gli è rimasto nessuno. È sepolto a Sanremo: sulla sua tomba, sotto la scritta “Landscape painter” sono riportati i versi di Tennyson che ho citato in esergo: accanto ad essa, vicinissima, ce n’è un’altra, che reca incisi i nomi dei suoi due fedeli servitori, Giorgio e Nicola Cocali, padre e figlio. In realtà questa ospita i resti solo del secondo, che ha preceduto Lear di qualche anno.

Dopo la lunga avventura indiana Lear si ferma davvero. O meglio, riduce drasticamente l’attività di viaggiatore, limitandosi per qualche anno ai trasferimenti estivi al Monte Generoso, una montagna al confine tra il cantone svizzero del Ticino e la Lombardia, e a qualche sempre più sporadica rimpatriata. Per il resto si dedica anima e corpo al completamento delle sue opere, agli acquarelli, che prima di morire vorrebbe vedere raccolti anche in pubblicazioni illustrate, assieme ai diari, e ai dipinti, che vorrebbe trovassero sistemazione in musei o in gallerie private. Nei primi anni Ottanta si fa anche costruire una nuova villa (che porta il nome di Villa Tennyson), sempre a Sanremo. È identica a quella precedente, alla quale nel frattempo l’edificazione di un grande albergo sul litorale ha però sottratto la vista sul mare. Giustifica questa decisione con la volontà di non far sentire spaesato il suo gatto Foss, l’ultimo compagno rimastogli, che morirà nel 1887, pochi mesi prima del suo padrone. Lear muore infatti nel gennaio 1888, per una malattia cardiaca dalla quale era affetto da qualche tempo. Secondo la testimonianza di una conoscente, il suo funerale è una cerimonia mesta e solitaria: non gli è rimasto nessuno. È sepolto a Sanremo: sulla sua tomba, sotto la scritta “Landscape painter” sono riportati i versi di Tennyson che ho citato in esergo: accanto ad essa, vicinissima, ce n’è un’altra, che reca incisi i nomi dei suoi due fedeli servitori, Giorgio e Nicola Cocali, padre e figlio. In realtà questa ospita i resti solo del secondo, che ha preceduto Lear di qualche anno.

… alcuni pensano che sia scorbutico e strano

… alcuni pensano che sia scorbutico e strano

L’attaccamento nei confronti della sorella Ann era quasi morboso. Quando era in viaggio Edward le inviava regolarmente, almeno ogni quindici giorni, lettere piene di espressioni affettuose, di pettegolezzi, di frivolezze e di umorismo, per rassicurarla sulla sua salute e sul suo benessere psicologico. Dal canto suo quest’ultima, che non si sposò mai e aveva assunte in toto mansioni e ansie materne, sembra aver trovato in questo ruolo la compensazione per una vita avara di altre soddisfazioni. Riversava su Edward tutto il suo amore e pretendeva di riceverne da lui altrettanto, e in esclusiva. Voleva essergli necessaria, e non mancava di farglielo sentire. Lear ne era assolutamente condizionato, ciò che spiega probabilmente la sua tendenza a mantenere anche nella maturità un comportamento bambinesco. Scriveva: “Mi ha cresciuto fin dalla più piccola infanzia e quando se ne andrà, tutta la vita cambierà completamente”. In realtà, non riuscì mai a cancellare la compulsione al gioco, che forse era già in parte insita nel suo carattere, ma che indubbiamente in quella anomala sfera famigliare era stata incoraggiata. Lear in fondo conosceva solo quel modo per attirare l’interesse e l’attenzione, e semplicemente lo trasferì dalla sorella al suo pubblico.

L’attaccamento nei confronti della sorella Ann era quasi morboso. Quando era in viaggio Edward le inviava regolarmente, almeno ogni quindici giorni, lettere piene di espressioni affettuose, di pettegolezzi, di frivolezze e di umorismo, per rassicurarla sulla sua salute e sul suo benessere psicologico. Dal canto suo quest’ultima, che non si sposò mai e aveva assunte in toto mansioni e ansie materne, sembra aver trovato in questo ruolo la compensazione per una vita avara di altre soddisfazioni. Riversava su Edward tutto il suo amore e pretendeva di riceverne da lui altrettanto, e in esclusiva. Voleva essergli necessaria, e non mancava di farglielo sentire. Lear ne era assolutamente condizionato, ciò che spiega probabilmente la sua tendenza a mantenere anche nella maturità un comportamento bambinesco. Scriveva: “Mi ha cresciuto fin dalla più piccola infanzia e quando se ne andrà, tutta la vita cambierà completamente”. In realtà, non riuscì mai a cancellare la compulsione al gioco, che forse era già in parte insita nel suo carattere, ma che indubbiamente in quella anomala sfera famigliare era stata incoraggiata. Lear in fondo conosceva solo quel modo per attirare l’interesse e l’attenzione, e semplicemente lo trasferì dalla sorella al suo pubblico. Per Lear si può parlare con certezza di un innamoramento solo nei confronti di Franklin Lushington, col quale girò la Grecia, ma che ricambiava con molto minore entusiasmo i suoi sentimenti. I due rimasero amici per tutta la vita, anche se Edward soffrì molto il non essere totalmente corrisposto (e forse fu questo sempre il suo problema: coltivava aspettative di trasporto e di esclusività troppo alte). Ebbe anche tentazioni nei confronti dell’altro sesso, sia pure sempre solo vagheggiate e non espresse, e fu sul punto di chiedere in sposa un’amica di vecchia data, Augusta Bethell, che probabilmente avrebbe accettato di sposarlo: ma in questo caso incontrò l’opposizione ferma della sorella Ann.

Per Lear si può parlare con certezza di un innamoramento solo nei confronti di Franklin Lushington, col quale girò la Grecia, ma che ricambiava con molto minore entusiasmo i suoi sentimenti. I due rimasero amici per tutta la vita, anche se Edward soffrì molto il non essere totalmente corrisposto (e forse fu questo sempre il suo problema: coltivava aspettative di trasporto e di esclusività troppo alte). Ebbe anche tentazioni nei confronti dell’altro sesso, sia pure sempre solo vagheggiate e non espresse, e fu sul punto di chiedere in sposa un’amica di vecchia data, Augusta Bethell, che probabilmente avrebbe accettato di sposarlo: ma in questo caso incontrò l’opposizione ferma della sorella Ann. Non sono particolarmente raffinato nell’analisi dei sentimenti, ma il fatto che buona parte dei personaggi, sia maschi che femmine, incontrati nel corso delle mie ricerche sui viaggi fossero omosessuali non mi sembra affatto casuale. Non penso naturalmente che tra le due cose esista una correlazione genetica, che si tratti degli esiti complementari di un determinismo biologico: non tutti i grandi viaggiatori sono omosessuali e non tutti gli omosessuali sono grandi viaggiatori. Esiste invece una consequenzialità indotta dalle condizioni esistenziali, o per meglio dire delle pressioni ambientali, che spingono chi non si sente in sintonia con gli orientamenti sessuali della società e dell’epoca cui appartiene a cambiare aria, sia per poter esprimere liberamente i propri senza incorrere nella riprovazione, quando va bene, o nell’emarginazione, o addirittura nella criminalizzazione, sia per evitare l’imbarazzo o il rifiuto o la costrizione da parte della propria cerchia famigliare. Questo vale in modo particolare nell’Ottocento, in società come quella vittoriana e più in generale negli ambienti del puritanesimo nordico. Nella gran parte dei casi la rottura non è definitiva, nel senso che i fuggiaschi continuano a lottare con se stessi nel tentativo di reprimere, di negare questa “identità”; ma la resistenza si fa meno ferma col crescere delle distanze e al contatto con società sotto questo aspetto più disinibite o tolleranti. A volte invece, soprattutto verso la fine dell’Ottocento e nella prima metà del secolo successivo, la scelta del viaggio è già mirata a trovare gli ambienti ideali per abbandonarsi senza remore ai propri istinti sessuali (vedi le “colonie” inglesi in Spagna o nell’Italia meridionale, da Samuel Butler e Norman Douglas, a Auden e Isherwood). Le cose sono evidentemente cambiate nella seconda metà del Novecento, perché le motivazioni di cui sopra sono venute meno.

Non sono particolarmente raffinato nell’analisi dei sentimenti, ma il fatto che buona parte dei personaggi, sia maschi che femmine, incontrati nel corso delle mie ricerche sui viaggi fossero omosessuali non mi sembra affatto casuale. Non penso naturalmente che tra le due cose esista una correlazione genetica, che si tratti degli esiti complementari di un determinismo biologico: non tutti i grandi viaggiatori sono omosessuali e non tutti gli omosessuali sono grandi viaggiatori. Esiste invece una consequenzialità indotta dalle condizioni esistenziali, o per meglio dire delle pressioni ambientali, che spingono chi non si sente in sintonia con gli orientamenti sessuali della società e dell’epoca cui appartiene a cambiare aria, sia per poter esprimere liberamente i propri senza incorrere nella riprovazione, quando va bene, o nell’emarginazione, o addirittura nella criminalizzazione, sia per evitare l’imbarazzo o il rifiuto o la costrizione da parte della propria cerchia famigliare. Questo vale in modo particolare nell’Ottocento, in società come quella vittoriana e più in generale negli ambienti del puritanesimo nordico. Nella gran parte dei casi la rottura non è definitiva, nel senso che i fuggiaschi continuano a lottare con se stessi nel tentativo di reprimere, di negare questa “identità”; ma la resistenza si fa meno ferma col crescere delle distanze e al contatto con società sotto questo aspetto più disinibite o tolleranti. A volte invece, soprattutto verso la fine dell’Ottocento e nella prima metà del secolo successivo, la scelta del viaggio è già mirata a trovare gli ambienti ideali per abbandonarsi senza remore ai propri istinti sessuali (vedi le “colonie” inglesi in Spagna o nell’Italia meridionale, da Samuel Butler e Norman Douglas, a Auden e Isherwood). Le cose sono evidentemente cambiate nella seconda metà del Novecento, perché le motivazioni di cui sopra sono venute meno.

Naturalmente sono poi intervenuti altri fattori. La passione per il paesaggio lo ha incoraggiato ad essere un viaggiatore, in qualche modo anche un esploratore, e non solo un turista. La decisione di diventare un paesaggista itinerante Lear la faceva derivare dai suoi malanni, ai quali mal si addiceva il clima britannico, e soprattutto dal costante peggioramento della vista, che non gli consentiva più di riprodurre con la precisione di un tempo i dettagli richiesti dalle illustrazioni ornitologiche: “Devo dirti che i miei occhi hanno subito un notevole peggioramento — soprattutto quando mi dedico a piccoli disegni zoologici variopinti, — e in effetti quanto meno rimango seduto tanto meglio è, sia per i polmoni che per gli occhi” scriveva già poco più che ventenne.

Naturalmente sono poi intervenuti altri fattori. La passione per il paesaggio lo ha incoraggiato ad essere un viaggiatore, in qualche modo anche un esploratore, e non solo un turista. La decisione di diventare un paesaggista itinerante Lear la faceva derivare dai suoi malanni, ai quali mal si addiceva il clima britannico, e soprattutto dal costante peggioramento della vista, che non gli consentiva più di riprodurre con la precisione di un tempo i dettagli richiesti dalle illustrazioni ornitologiche: “Devo dirti che i miei occhi hanno subito un notevole peggioramento — soprattutto quando mi dedico a piccoli disegni zoologici variopinti, — e in effetti quanto meno rimango seduto tanto meglio è, sia per i polmoni che per gli occhi” scriveva già poco più che ventenne. Per viaggiare Lear dovette vincere una serie notevole di handicap, sia fisici che psicologici. Se c’era una persona apparentemente poco attrezzata per questa attività, quella era proprio Edward Lear. Alla debolezza della salute (che peraltro l’aspetto fisico mascherava, perché era alto e grosso, “con spalle di larghezza pari a quelle di Ulisse”, e portava una folta barba che lo faceva apparire ancora più imponente) univa un’incredibile serie di fobie, che andavano dal terrore per i cani (“Cani di ogni specie, piccoli e soprattutto grandi, erano il suo terrore di giorno e notte”, scrisse William Holman Hunt) all’orrore per i cavalli, alla paura dei rivoluzionari (“li considerava dei demoni al servizio di Belzebù”), alla ripugnanza per gli insetti e al disgusto per le navi e per i viaggi in mare.