meditazioni fra micelio e algoritmo

di Fabrizio Rinaldi, 1° maggio 2025

Dal bordo del dirupo collettivo nel quale l’umanità sembra stia precipitando, tra inni di guerra e dilaganti populismi, negazionismi, fascismi, sovranismi e tutti gli altri peggiori “-ismi” possibili, guardo oltre per cercare di aggrapparmi a qualcosa – mentre già la terra mi frana sotto i piedi –, di scorgere un qualche segnale di speranza.

Vorrei andare oltre le mitragliate trumpiane di decreti a cui non si riesce a star dietro, oltre l’inettitudine servile meloniana, oltre il riarmo intimidatorio dilagante che somiglia all’adolescenziale gara a chi ce l’ha più lungo, oltre i conflitti che somigliano sempre più a stermini e oltre anche la non nuova, ma sempre più pervasiva, droga che euforizza i giovani (e non solo): i mirabolanti prodigi dell’intelligenza artificiale.

ChatGPT e simili si rincorrono per superarsi a vicenda, masticando dati e sputando sullo schermo testi, immagini, video e stringhe di programmazione per compiacere le nostre sempre più bacate menti nell’ottenere da popò di tecnologia cose come questa

Sì, neppure io ho saputo resistere alla tentazione di vedere i Viandanti Beppe, Paolo, Cristina e Antonio trasformati in anime nello stile di Miyazaki, il creatore di Lupin. Nelle ultime settimane Sam Altman, il guru di ChatGPT, ha dichiarato che i loro elaboratori d’immagini “stanno fondendo” per creare imitazioni di cartoni animati e action figure di pupazzetti che ci somigliano. La tecnologia più avanzata degli ultimi decenni viene utilizzata per nutrire il nostro narcisismo.

Forse allora è meglio cercare altrove le intelligenze, perché quella umana sembra destinata ad esser soppiantata prima del previsto; non dal meteorite o dai cambiamenti climatici, ma dall’imbecillità dilagante che ci circonda.

Se ci liberassimo della nostra presunzione antropocentrica e osservassimo ciò che accade sotto i nostri piedi mentre passeggiamo in un bosco, ci renderemmo conto che lì avviene qualcosa di più sofisticato di quanto può fare un qualsiasi chatbot. Adottando la giusta lentezza, non possiamo fare a meno di notare come la vita sia pervasa di strategie, adattamenti e forme di “sapienza” che sono intrinsecamente più avanzate di quelle umane e digitali.

Tra gli scienziati che sono riusciti a diventare social senza sembrare ridicoli, c’è il botanico Stefano Mancuso. Da anni sostiene una tesi che per molti suona ancora come un’eresia: le piante pensano. O almeno, fanno qualcosa di molto simile, ma in verde, senza sinapsi, senza Google e, soprattutto, senza doversi collegare alla presa elettrica.

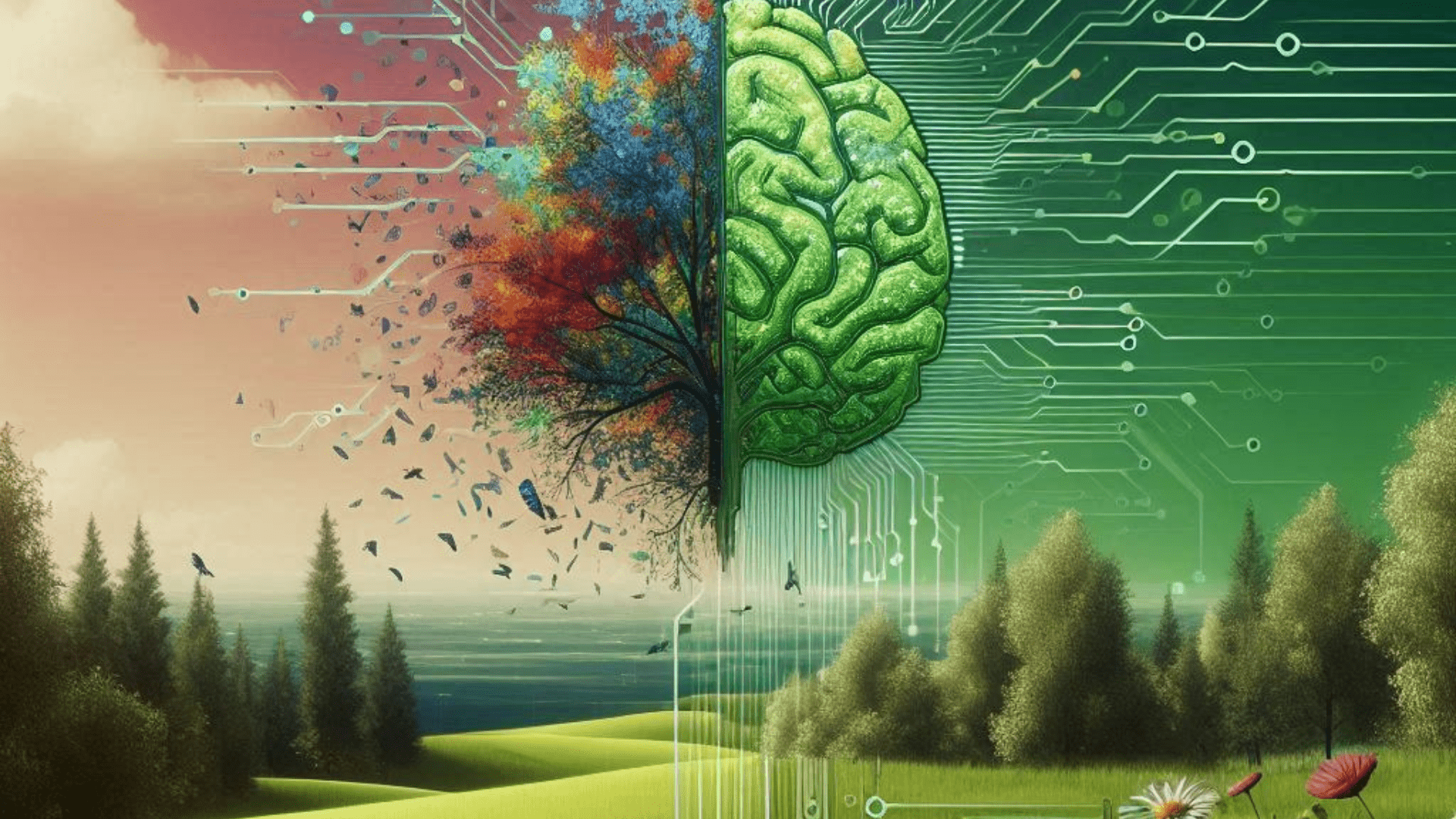

Mancuso ci invita a smontare il vecchio cliché secondo cui i vegetali sarebbero passivi, immutati, immobili e destinati a farsi mangiare, calpestare o dimenticare nei vasi. Le piante, ci dice, non subiscono il mondo, ma lo leggono, lo decifrano e lo modificano. Non hanno un cervello, ma sono un sistema di intelligenza distribuita. Un po’ come quella digitale, solo che loro lo fanno da tempi immemori, senza data center e senza sosta, con una complessità appena scalfita dal sapere umano, in una perenne evoluzione ed espansione. Se non è intelligenza questa…

Senza la competenza specifica di Mancuso, ma con una sana curiosità e qualche giga di sarcasmo, provo a giocare con il confronto non fra uomo e macchina (rimando questo esercizio ai romanzi distopici come Ma gli androidi sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick), ma tra l’intelligenza vegetale e quella artificiale. Una partita che, avverto subito, finisce con una vittoria schiacciante del regno vegetale, ma sicuramente ci sono delle affinità. E non sono poche, né di piccola entità.

Sorprende che si parli tanto delle magnificenze del silicio, mentre raramente ci soffermiamo sui prodigi clorofilliani. Anzi no: nel computo dell’idiozia umana, il totale torna.

Una pianta non ha occhi né orecchie nell’accezione comune, eppure è costantemente immersa in un mare di informazioni ambientali: la direzione della luce, la temperatura, l’umidità, le vibrazioni sismiche, la presenza di acqua e di specifiche sostanze chimiche. Ricevendo ed elaborando questi segnali, non solo percepisce gli stimoli, ma li interpreta, modificando la sua crescita, la fioritura o la produzione di sostanze difensive.

Mi viene da pensare che, analogamente, anche un sistema di intelligenza artificiale si nutre dei dati (immagini, suoni, testi) che forniamo come input. Le AI generative, mentre consumano energia pari a quella di intere città, analizzano queste informazioni e prendono decisioni in un processo non dissimile, nella sua finalità adattiva, alla risposta di un vegetale al suo ambiente.

Le piante però vivono, si riproducono, interagiscono, consolidano il terreno e fanno qualcosa di essenziale per la nostra sopravvivenza: producono ossigeno. La macchina può batterci a scacchi, gestire il traffico degli aerei e dei treni, scrivere poesie, ma la betulla è poesia vivente e, nel frattempo, ci regala l’aria che respiriamo senza nemmeno vantarsene.

I vegetali dimostrano una sorprendente capacità di adattarsi all’ambiente in cui si trovano. Per esempio, un albero esposto a un vento costante svilupperà un tronco più robusto, plasmato nella direzione dell’aria; in un terreno povero estenderà invece le sue radici più in profondità per cercare nutrienti. Questa abilità nell’“imparare” dalle sfide ambientali ricorda i modelli di machine learning dell’intelligenza artificiale, che migliorano le loro prestazioni accumulando sempre più dati e attraverso la logica dei feedback. Proprio come le radici si ramificano per scovare acqua, gli algoritmi scovano soluzioni sempre più complesse per ottimizzare i risultati.

Se una pianta non si adatta, scompare; allo stesso modo, se una macchina non fa altrettanto, sommergerà il malcapitato per mesi con pubblicità di creme per il viso come è capitato a me, anche se non le ho mai usate e non ho intenzione di farlo.

Le piante dialogano fra loro senza usare le parole – un’invenzione piuttosto recente e limitata ad una sola specie –, ma rilasciano sostanze che si muovono attraverso l’atmosfera e il sottosuolo per interagire con quelle vicine (e non), magari avvertendole della presenza di un bruco che rosicchia le foglie o dell’avanzare di un incendio.

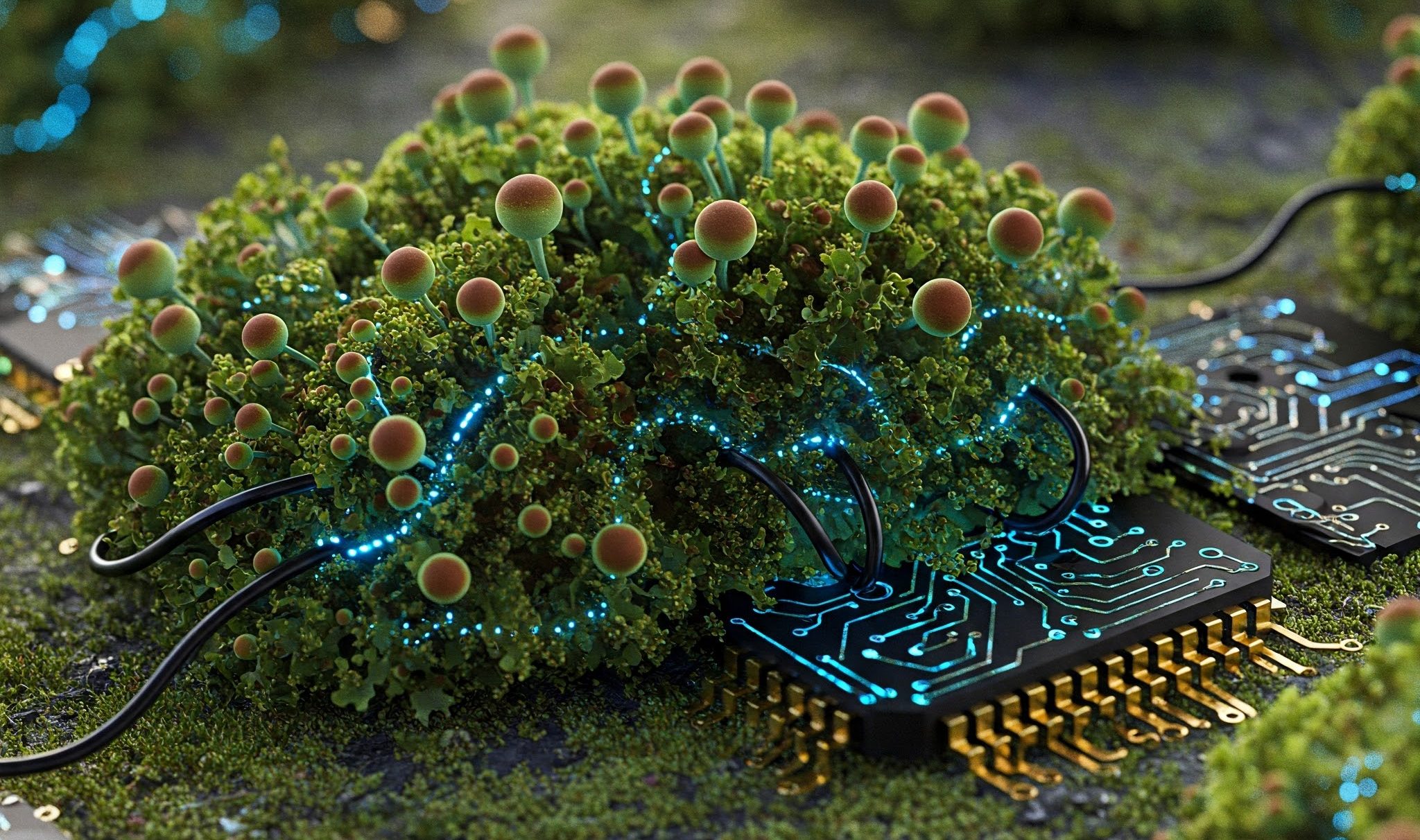

Sottoterra le radici intrecciano simbiosi con i funghi, dando vita al Wood Wide Web, una rete micorrizica talmente sofisticata che al confronto il digitale Word Wide Web sembra una Fiat Duna dell’87 col motore ingolfato. Altro che connessione 5G: il micelio non solo collega individui diversi (alberi, arbusti, erbe e qualche strambo con la smania di abbracciare tronchi e “sentire la loro energia”), ma smista nutrimenti e segnali in modo capillare, a basso consumo e senza interruzioni. Il tutto senza router, senza elettricità, e – soprattutto – senza abbonamento.

È, quindi, una connessione vibrante, che si adatta ed evolve in un sistema dove il benessere dell’individuo si intreccia con quello della comunità, in un contesto di cooperazione attenta nel dosaggio millesimale delle risorse. Un’ecologia delle relazioni che smonta qualsiasi idea di “sopravvivenza del più forte”.

Mentre le querce si scambiano messaggi criptati attraverso i funghi, noi ci ritroviamo a compulsare prompt da dare in pasto alle intelligenze digitali; queste elaborano soluzioni attingendo dai nostri dati, replicano le nostre manie con una precisione inquietante e producono risultati che riflettono i nostri limiti. Più che un’intelligenza collettiva, sembrano spesso un concentrato delle nostre idiosincrasie.

Il mondo vegetale, a differenza nostra, non si limita a imitare: si adatta e vive davvero. L’idea che le piante possano essere dotate di forme di intelligenza diffusa, consapevolezza ambientale e sofisticati adattamenti comunicativi dovrebbe farci riflettere sulla nostra concezione di benessere reciproco. Dovrebbe, ma non accade; anzi, mentre il bosco ci offre un esempio di mutualismo, noi approviamo leggi che riportano in auge il carbone e le trivelle (vedi le ultime sparate di Trump), convinti che la natura debba essere ottusamente dominata.

In questa farsa, l’unica cosa davvero artificiale sembra essere il nostro rapporto con il mondo naturale: abbiamo perso quella connessione, non quella a banda larga, ma quella biologica, relazionale e intima con ciò che ci circonda, che i nostri avi avevano, nonostante la loro visione limitata all’orto dietro casa. Mentre noi produciamo anidride carbonica e ci lamentiamo delle continue inondazioni, le piante continuano a scambiarsi zuccheri, produrre ossigeno e – a modo loro – ridere di noi, tra un fruscio di foglie e l’altro.

I veri maestri dell’economia circolare sono i vegetali: da milioni di anni, praticano un comunismo discreto ed efficace, basato su scambi mutualistici e alleanze fotochimiche complesse. E tutto questo senza mai aver ricevuto un premio Nobel in economia. Le semplici simbiosi mutualistiche, come le micorrize tra i funghi e le radici delle piante, metterebbero in crisi qualsiasi ideologia neoliberista.

Non c’è competizione, non c’è profitto, nessuna offerta pubblica; solo scambio reciproco e redistribuzione di risorse, supporto e cura sistemica. E tutto avviene senza regolamenti, amministratori delegati strapagati, sindacati e scioperi: un mutualismo che funziona perché nessuno cerca di fregare l’altro. È una sapienza collettiva che sa reagire a stimoli per mantenere un equilibrio di risorse a beneficio di tutti.

La fotosintesi clorofilliana, poi, è una forma di autosufficienza energetica che farebbe impallidire qualsiasi pannello fotovoltaico: energia solare trasformata in zuccheri condivisi all’interno della comunità, senza tasse sul sole e senza copyright sui cloroplasti.

Nel bosco, il capitale non si misura in PIL o followers, ma nella capacità di sostenersi vicendevolmente. Certo, a scapito di altri, ma in un’ottica di evoluzione e non di semplice prevaricazione. È un sistema in cui lo scarto di uno diventa il nutrimento di un altro, non una guerra commerciale a colpi di dazi. Tutto si regge su una rete di assistenza lenta e silenziosa. Nessuno urla, nessuno cerca di primeggiare. Eppure, tutto funziona. Altro che utopia: il comunismo vegetale è una realtà praticata ogni giorno, da milioni di anni, nei boschi, nei prati e nel terreno. E resiste, nonostante la nostra compulsiva tendenza a cementificare, a capitozzare gli alberi lungo le strade e poi lamentarci quando cadono.

La biochimica vegetale è un intricato sistema di segnali complessi, feedback ambientali, algoritmi naturali che elaborano stimoli e rispondono con movimenti, secrezioni, adattamenti. Sotto i nostri piedi c’è un sistema che processa dati, reagisce, si adatta e lo fa meglio di molte aziende che gestiscono i dati che noi regaliamo loro.

Mentre noi stanziamo risorse immense e prosciughiamo quelle naturali affinché degli algoritmi risolvano problemi più o meno complessi, nel verde la rivoluzione finalizzata al problem solving ambientale è in atto da milioni di anni ed è clorofilliana.

Le piante non si lamentano mai quando subiscono dei torti, che siano tagli indiscriminati, schianti, parassiti o animali che le danneggiano. Eppure, non vanno in burnout e, soprattutto, non chiamano l’avvocato. Semplicemente si adattano, cicatrizzano, deviano le risorse altrove e continuano a crescere, finché possono. Sono testarde ed efficaci.

Questa resilienza vegetale non è romantica, ma semplice – e tuttavia intrinsecamente complessa – strategia biologica evoluta, collaudata e ottimizzata nel tempo per non sprecare nemmeno una goccia di linfa. L’albero sa che non tutto può essere salvato, ma molto può essere rigenerato. E lo fa senza conferenze stampa sul nulla.

Curiosamente, proprio questa logica di perseveranza nonostante qualche inciampo sta alla base della progettazione delle attuali intelligenze artificiali: sono pensate per resistere ai guasti, per continuare a processare informazioni anche se un nodo si interrompe o un sensore va in panne. Vanno avanti senza filosofeggiare sul significato della vita (a meno che dei dementi umani non lo chiedano). Ricalcolano, correggono, procedono, proprio come fa un ciliegio quando la galaverna spezza un suo ramo: fa di tutto per farlo fiorire un’ultima volta prima che i tessuti conduttori di linfa si chiudano.

Se la capacità umana di affrontare e superare ostacoli si esaurisce dopo tre messaggi senza risposta, la natura – sia vegetale che digitale – ci mostra che il danno non segna la fine, ma è solo un’interruzione temporanea nella connessione. Come per l’esempio del ciliegio, se un sistema informatico va in crash – a patto che sia progettato bene – ha le risorse per rimettersi in carreggiata e ripartire. Noi umani ci troviamo in mezzo: tra piante e codice: potremmo davvero imparare qualcosa da entrambi. Senza clamore, senza app, senza guru della performance.

Mentre noi alziamo gli occhi al cielo ogni qual volta dobbiamo aggiornare l’antivirus o il sistema operativo (col terrore di perdere qualcosa), il faggio ha bisogno di intere stagioni per decidere se valga la pena sporgersi verso la luce o aspettare che il compagno di bosco lo faccia lui o schiatti.

Questo per dire che la risposta vegetale non è lineare e soprattutto non è schizofrenica: si iscrive in un tempo biologico, ciclico, stagionale, paragonabile a secoli rispetto a quello umano e ad ere rispetto a quello digitale. Tuttavia gli algoritmi complessi (quelli seri, non quelli che ti scrivono il tema su Foscolo in due secondi) che governano le machine learning, consentendo un apprendimento da dati, hanno anch’essi bisogno di un lasso temporale piuttosto lungo, fatto di tentativi, errori e altre azioni correttive affinché possano esprimere delle soluzioni più elaborate e finalizzate alla risoluzione cercata.

Basta guardare i primi video dei robot umanoidi: quei goffi golem elettronici che cadevano come ubriachi ogni volta che provavano a fare un passo, e poi confrontarli con le versioni attuali, in grado di correre, saltare, cucinare e pure interfacciarsi con noi per interpretare la nostra psiche.

Forse allora, prima di aggiornare compulsivamente la nostra tecnologia, dovremmo aggiornarci alla pazienza del creato. O almeno prenderci il tempo di uno sguardo differente, prima di condannare il progresso.

In conclusione, le piante — sì, proprio quelle che ignoriamo fino al giorno in cui ci accorgiamo che le peonie sul terrazzo, dietro il cesto della rumenta, sono morte — se osservate con un minimo di attenzione, rivelano una sorprendente intelligenza distribuita, articolata in molteplici forme. Nessun cloud, eppure elaborano segnali, apprendono dai traumi, comunicano con i vicini (senza bisogno della chat “Vicini inopportuni” su WhatsApp), risolvono problemi e, soprattutto, resistono nonostante noi. Tutti aspetti che, da qualche tempo, anche l’intelligenza artificiale tenta goffamente di imitare.

La prossima volta che un chatbot ci risponde con il consueto “Mi dispiace, non ho capito la domanda”, potremmo provare a fare come le piante: aspettare, osservare, metabolizzare. Non per buonismo biofilo, ma per pura sopravvivenza cognitiva.

Forse il problema è proprio lì: continuiamo a progettare intelligenze che vogliono somigliarci, quando sarebbe molto più sensato prendere ispirazione da un sistema che vive, si adatta e non va in tilt quando perde la connessione. Dovremmo progettare un’intelligenza che ragioni per scambio e non per dominio; che risponda attraverso una rete diffusa di stimoli percettivi, non come un assistente esasperato.

Insomma, se volessimo immaginare la prossima mente artificiale, potremmo cercare ispirazione nel regno vegetale: non fondata sulla logica binaria del sì/no, ma su quella fotosintetica del trasforma e condividi; un sistema che non miri alla profilazione, ma alla simbiosi tra individui. Le sue reti non si limiterebbero ad individuare convergenze mediane da compulsare in facili risposte assolutorie, ma favorirebbero l’intreccio di relazioni tra elementi differenti, capaci di redistribuire la consapevolezza come nutrimento. Sarebbero connessioni che si rafforzano nella cooperazione, che elaborano segnali lenti ma profondi, e che, riconoscono il valore dell’attesa — come si aspetta il cambio di stagione —, offrendo soluzioni davvero adeguate al bisogno.

Non per diventare alberi – anche se a volte non sarebbe male –, ma per smettere di comportarci come piante in vaso dimenticate sul balcone: convinti di sapere tutto, mentre ci secca pure la terra.

Alle domande ansiogene e prestazionali dell’esemplare umano frustrato, questo chatbot vegetale risponderebbe senza fretta, affinché il sapiens provi prima a cercare lui la risposta. A differenza dei colleghi virtuali attuali che mirano a rifilare al malcapitato un corso intensivo di yoga tantrico alla modica cifra di 1000 euro, l’intelligenza vegetale sintetica porrebbe delle domande del tipo: quanto sole hai preso oggi? Oppure: hai intrecciato qualche relazione significativa durante la tua giornata?

Mi auguro infine che questa intelligenza possa avere una caratteristica che quella artificiale ancora ha difficoltà a riprodurre, creare e cogliere: l’ironia. Potrebbe farsi una grassa risata quando capirà che l’essere umano, nel suo sforzo di dominare tutto, si è dimenticato come si vive dentro un sistema, e non al di sopra di esso. In fondo, se dobbiamo essere superati, che almeno sia da un’intelligenza con una giusta dose di sarcasmo e che pensi con le radici e non i piedi.

P.S.: Se un giorno un’intelligenza artificiale risponderà ad un tuo quesito urgente, dicendo: Mi sto orientando verso la luce, torna tra un mese, non infuriarti, è solo l’inizio di qualcosa di realmente pensante a cui ho già dato un nome e un logo e che sto “addestrando” …

di acquistare un “prete” all’imbarazzante cifra di dieci euro. Per chi non lo sapesse questo oggetto non ha nessun rapporto con la sfera religiosa. Era una semplice struttura in legno – come si vede nella foto – che in inverno, nelle gelide camere delle case di campagna, veniva fatta scivolare per qualche minuto sotto le lenzuola, a protezione di un contenitore di brace bella calda. Teoricamente serviva a scaldare il letto, qualche volta finiva per mandarlo a fuoco. Non l’ho mai visto in uso e credo che anche i vecchi lo usassero con molta, moltissima parsimonia e prudenza per le possibili conseguenze. L’ho acquistato esclusivamente per la sua bellezza estetica, ma confesso che la tentazione di sperimentarlo è forte.

di acquistare un “prete” all’imbarazzante cifra di dieci euro. Per chi non lo sapesse questo oggetto non ha nessun rapporto con la sfera religiosa. Era una semplice struttura in legno – come si vede nella foto – che in inverno, nelle gelide camere delle case di campagna, veniva fatta scivolare per qualche minuto sotto le lenzuola, a protezione di un contenitore di brace bella calda. Teoricamente serviva a scaldare il letto, qualche volta finiva per mandarlo a fuoco. Non l’ho mai visto in uso e credo che anche i vecchi lo usassero con molta, moltissima parsimonia e prudenza per le possibili conseguenze. L’ho acquistato esclusivamente per la sua bellezza estetica, ma confesso che la tentazione di sperimentarlo è forte.

C’era sempre una presenza discreta nelle gite, nelle feste e nelle ricorrenze: una macchina fotografica al collo di mio padre. Negli anni Settanta lo ricordo sempre con quella reflex mentre scattava foto ai familiari.

C’era sempre una presenza discreta nelle gite, nelle feste e nelle ricorrenze: una macchina fotografica al collo di mio padre. Negli anni Settanta lo ricordo sempre con quella reflex mentre scattava foto ai familiari. Il pezzo di Fabrizio sulla fotografia ha casualmente incrociato lungo il mio percorso di letture un breve saggio di Pietro Bellasi comparso trentacinque anni fa su Prometeo (rivista che ancora esiste, o almeno esisteva sino ad un paio d’anni fa) …

Il pezzo di Fabrizio sulla fotografia ha casualmente incrociato lungo il mio percorso di letture un breve saggio di Pietro Bellasi comparso trentacinque anni fa su Prometeo (rivista che ancora esiste, o almeno esisteva sino ad un paio d’anni fa) … Dobbiamo muoverci e pensare ad una velocità sempre maggiore: questo ci chiedono i ritmi imposti dalla modernità. In realtà la nostra mente non è evolutivamente preparata alla brusca accelerazione impressa negli ultimi cento anni, pochissimi se paragonati all’intero arco della storia antropica …

Dobbiamo muoverci e pensare ad una velocità sempre maggiore: questo ci chiedono i ritmi imposti dalla modernità. In realtà la nostra mente non è evolutivamente preparata alla brusca accelerazione impressa negli ultimi cento anni, pochissimi se paragonati all’intero arco della storia antropica … I bambini ospitati a turni settimanali nella struttura educativa dove lavoro vivono un altro modo di fare scuola. Sperimentano attività e fanno esperienze (le escursioni naturalistiche, ad esempio) che non sono previste nel contesto scolastico abituale …

I bambini ospitati a turni settimanali nella struttura educativa dove lavoro vivono un altro modo di fare scuola. Sperimentano attività e fanno esperienze (le escursioni naturalistiche, ad esempio) che non sono previste nel contesto scolastico abituale … L’applicazione della tecnologia digitale alle macchine fotografiche e l’uso diffuso di software di fotoritocco hanno semplificato il gesto del fotografare fino a generare una polluzione incontrollata di immagini, per lo più ordinarie, che ci sorbiamo nostro malgrado e che rispondono a un artificioso bisogno indotto dalla modernità: quello della “spettacolarizzazione di sé” e della condivisione in rete della propria squallida quotidianità…

L’applicazione della tecnologia digitale alle macchine fotografiche e l’uso diffuso di software di fotoritocco hanno semplificato il gesto del fotografare fino a generare una polluzione incontrollata di immagini, per lo più ordinarie, che ci sorbiamo nostro malgrado e che rispondono a un artificioso bisogno indotto dalla modernità: quello della “spettacolarizzazione di sé” e della condivisione in rete della propria squallida quotidianità…

Sedersi sul divano, o attorno ad un tavolo, a guardare e riguardare le foto di noi bambini, dei genitori giovani o delle gite al fiume e al mare, e rievocare aneddoti e personaggi, era un vero e proprio rito, esclusivamente familiare. Si evitava di tirare fuori gli album quando c’erano ospiti, per non incorrere nell’imbarazzo di vedere volti annoiati di persone per le quali quelle immagini non significavano nulla. A casa mia non vi sarebbe accaduto di imbattervi in quei “protagonisti dell’assoluto” che propinano le loro raccolte di foto, adeguandole via via alle diverse modalità, prima l’album cartaceo, poi la sequenza di diapositive, oggi la visualizzazione virtuale. Non avreste desiderato cominciare a starnutire violentemente per indurre il torturatore a richiudere terrorizzato gli album. Non avreste visto nemmeno le copertine.

Sedersi sul divano, o attorno ad un tavolo, a guardare e riguardare le foto di noi bambini, dei genitori giovani o delle gite al fiume e al mare, e rievocare aneddoti e personaggi, era un vero e proprio rito, esclusivamente familiare. Si evitava di tirare fuori gli album quando c’erano ospiti, per non incorrere nell’imbarazzo di vedere volti annoiati di persone per le quali quelle immagini non significavano nulla. A casa mia non vi sarebbe accaduto di imbattervi in quei “protagonisti dell’assoluto” che propinano le loro raccolte di foto, adeguandole via via alle diverse modalità, prima l’album cartaceo, poi la sequenza di diapositive, oggi la visualizzazione virtuale. Non avreste desiderato cominciare a starnutire violentemente per indurre il torturatore a richiudere terrorizzato gli album. Non avreste visto nemmeno le copertine.

Il risultato “tecnico” della foto può dare certamente soddisfazione, ma ai fini della “narrazione” a volte è poco rilevante. Una fotografia è riconosciuta come “artistica” non per la perfezione degli aspetti formali, ma in relazione alla sua attualità sociale: non conosco esempi di foto che, per quanto belle, siano state avvalorate come “opere d’arte” anni dopo la loro realizzazione. Forse c’è solo il caso di Vivian Maier, ma credo ci sia dietro una grossa operazione di mercato. È difficile che possa accadere ciò che è invece avvenuto per molti pittori, come Van Gogh, che sono entrati nel pantheon degli artisti riconosciuti solamente anni dopo l’effettiva realizzazione dei quadri, addirittura dopo la morte. La fotografia è forse l’unica espressione artistica strettamente connessa al momento dello scatto, alla realtà che documenta e alle attrezzature per realizzarla.

Il risultato “tecnico” della foto può dare certamente soddisfazione, ma ai fini della “narrazione” a volte è poco rilevante. Una fotografia è riconosciuta come “artistica” non per la perfezione degli aspetti formali, ma in relazione alla sua attualità sociale: non conosco esempi di foto che, per quanto belle, siano state avvalorate come “opere d’arte” anni dopo la loro realizzazione. Forse c’è solo il caso di Vivian Maier, ma credo ci sia dietro una grossa operazione di mercato. È difficile che possa accadere ciò che è invece avvenuto per molti pittori, come Van Gogh, che sono entrati nel pantheon degli artisti riconosciuti solamente anni dopo l’effettiva realizzazione dei quadri, addirittura dopo la morte. La fotografia è forse l’unica espressione artistica strettamente connessa al momento dello scatto, alla realtà che documenta e alle attrezzature per realizzarla.

Invece sono in moltissimi coloro che pubblicano su Facebook o altri social le foto di feste di compleanno, le pietanze che stanno per essere divorate, i volti dei figli o i musi di cani e gatti. In realtà non “raccontano” nulla, ma anche quel nulla ha da essere avvalorato attraverso la visione, l’approvazione e la condivisione di persone che stanno per lo più al di fuori della cerchia familiare. L’immagine deve ricevere dei “like” per soddisfare il nostro bisogno di lasciar traccia, al di là del senso che ha: non importa ciò che dico e sono, solo che per un attimo si sappia che esisto.

Invece sono in moltissimi coloro che pubblicano su Facebook o altri social le foto di feste di compleanno, le pietanze che stanno per essere divorate, i volti dei figli o i musi di cani e gatti. In realtà non “raccontano” nulla, ma anche quel nulla ha da essere avvalorato attraverso la visione, l’approvazione e la condivisione di persone che stanno per lo più al di fuori della cerchia familiare. L’immagine deve ricevere dei “like” per soddisfare il nostro bisogno di lasciar traccia, al di là del senso che ha: non importa ciò che dico e sono, solo che per un attimo si sappia che esisto.

La storia è quella dell’ambiguo rapporto che da sempre gli uomini hanno intrattenuto con l’universo dei propri manufatti, con gli infiniti prodotti, materiali o immateriali, delle più svariate tecnologie, e di come tale rapporto sia degenerato in sudditanza nel corso dell’età moderna e contemporanea. Di come cioè negli ultimi tre secoli gli oggetti frutto di artificio si siano progressivamente emancipati dal controllo umano, costituendosi in seconda natura, sovrapponendosi alla natura originaria e soppiantandola, al punto che oggi per gran parte dell’umanità questa seconda natura è l’unica percepibile. E di come quella che nel mondo occidentale è da tempo una condizione comune si appresti a diventarlo in tutto il globo. Tradotto in polpettine tutto questo significa che da quando mi sono alzato stamani, anzi, da prima ancora di svegliarmi, ho avuto a che fare solo con case, auto, sanitari, elettrodomestici, asfalto, computer, telefono, ecc… Che ho intravisto – fuggevolmente – prati e boschi soltanto perché abito fuori città: ma che alla maggioranza dei miei simili non è data neppure questa opportunità. Significa che ho ascoltato musica e rumori e voci riprodotte dalla radio, che ho parlato con i colleghi non della pioggia che cadeva ma delle previsioni meteo, che ho discusso con gli studenti non di fatti ma delle interpretazioni che ne hanno dato giornali e televisione, e che affido queste mie considerazioni non ad un uditorio paziente ed amico, ma alla tastiera di un computer. Significa in sostanza che per quanto uno si sforzi di difendersi, di evadere in campagna o in Patagonia, e di sottrarsi al rimbambimento multimediale, non può sfuggire alla pervasività di un sistema che è tutt’uno con il suo ambiente di coltura, che è partito scavandosi una nicchia e ha finito per spianare la montagna. Cose trite e ritrite: ma proprio il fatto che appaiano scontate dimostra quanto sia considerato naturale un modo di vivere che di “naturale” non ha più nulla.

La storia è quella dell’ambiguo rapporto che da sempre gli uomini hanno intrattenuto con l’universo dei propri manufatti, con gli infiniti prodotti, materiali o immateriali, delle più svariate tecnologie, e di come tale rapporto sia degenerato in sudditanza nel corso dell’età moderna e contemporanea. Di come cioè negli ultimi tre secoli gli oggetti frutto di artificio si siano progressivamente emancipati dal controllo umano, costituendosi in seconda natura, sovrapponendosi alla natura originaria e soppiantandola, al punto che oggi per gran parte dell’umanità questa seconda natura è l’unica percepibile. E di come quella che nel mondo occidentale è da tempo una condizione comune si appresti a diventarlo in tutto il globo. Tradotto in polpettine tutto questo significa che da quando mi sono alzato stamani, anzi, da prima ancora di svegliarmi, ho avuto a che fare solo con case, auto, sanitari, elettrodomestici, asfalto, computer, telefono, ecc… Che ho intravisto – fuggevolmente – prati e boschi soltanto perché abito fuori città: ma che alla maggioranza dei miei simili non è data neppure questa opportunità. Significa che ho ascoltato musica e rumori e voci riprodotte dalla radio, che ho parlato con i colleghi non della pioggia che cadeva ma delle previsioni meteo, che ho discusso con gli studenti non di fatti ma delle interpretazioni che ne hanno dato giornali e televisione, e che affido queste mie considerazioni non ad un uditorio paziente ed amico, ma alla tastiera di un computer. Significa in sostanza che per quanto uno si sforzi di difendersi, di evadere in campagna o in Patagonia, e di sottrarsi al rimbambimento multimediale, non può sfuggire alla pervasività di un sistema che è tutt’uno con il suo ambiente di coltura, che è partito scavandosi una nicchia e ha finito per spianare la montagna. Cose trite e ritrite: ma proprio il fatto che appaiano scontate dimostra quanto sia considerato naturale un modo di vivere che di “naturale” non ha più nulla. Questa, si dirà, è una storia nota: ma nota, a quanto pare, non vuol dire conseguentemente acquisita, in tutte le sue implicazioni economiche, sociali e culturali, quanto piuttosto tumulata negli scaffali delle biblioteche o banalizzata dalle profezie di celestini vari, e terapeuti new age ed ecologisti patinati. Se davvero fossimo coscienti del senso e della reale portata di questa trasformazione ci renderemmo anche conto che i passi compiuti negli ultimi decenni muovono in una direzione ulteriore, quella che dall’interazione con gli oggetti porta all’ibridazione, e che magari varrebbe la pena pensarci su un attimo. Invece, malgrado gli sviluppi più recenti del rapporto uomo-macchina lascino pochi dubbi su dove si andrà a parare, l’inquietudine per le prospettive che si aprono continua a stimolare solo l’immaginario fantascientifico, mentre dove la riflessione pretende ad una dignità filosofica o scientifica sembra trionfare la più beata incoscienza (quando non la malafede). Ma forse è naturale che ciò accada. Nei confronti di un sistema fondato sul divenire incessante e progressivo l’unica forma di riflessione possibile è proprio l’anticipazione visionaria, quali che ne siano le matrici e gli intenti (sia cioè che nasca dai timori per le scelte presenti e ne prospetti esiti catastrofici o angosciosi, sia che tragga spunto invece da una fede incondizionata nella scienza e ne enfatizzi le risposte “vincenti”), È sempre stato così, in fondo, dalla rivoluzione scientifica in poi. Mentre Kant trovava nella razionalità i presupposti per la pace universale e Robespierre quelli per il trionfo dell’uguaglianza, Goethe sentiva l’odore di zolfo e di negromanzia esalato dalla tecnica moderna, e Frankenstein incarnava l’avvenire dell’Idea molto meglio della filosofia di Hegel. Conviene dunque rivolgerci un’altra volta, come vent’anni fa, alla fantascienza, letteraria o cinematografica, d’autore o di dozzina, per ritrovare le tracce del percorso che ha condotto all’attuale “incoscienza” o, peggio, all’accettazione consapevole del post-umano.

Questa, si dirà, è una storia nota: ma nota, a quanto pare, non vuol dire conseguentemente acquisita, in tutte le sue implicazioni economiche, sociali e culturali, quanto piuttosto tumulata negli scaffali delle biblioteche o banalizzata dalle profezie di celestini vari, e terapeuti new age ed ecologisti patinati. Se davvero fossimo coscienti del senso e della reale portata di questa trasformazione ci renderemmo anche conto che i passi compiuti negli ultimi decenni muovono in una direzione ulteriore, quella che dall’interazione con gli oggetti porta all’ibridazione, e che magari varrebbe la pena pensarci su un attimo. Invece, malgrado gli sviluppi più recenti del rapporto uomo-macchina lascino pochi dubbi su dove si andrà a parare, l’inquietudine per le prospettive che si aprono continua a stimolare solo l’immaginario fantascientifico, mentre dove la riflessione pretende ad una dignità filosofica o scientifica sembra trionfare la più beata incoscienza (quando non la malafede). Ma forse è naturale che ciò accada. Nei confronti di un sistema fondato sul divenire incessante e progressivo l’unica forma di riflessione possibile è proprio l’anticipazione visionaria, quali che ne siano le matrici e gli intenti (sia cioè che nasca dai timori per le scelte presenti e ne prospetti esiti catastrofici o angosciosi, sia che tragga spunto invece da una fede incondizionata nella scienza e ne enfatizzi le risposte “vincenti”), È sempre stato così, in fondo, dalla rivoluzione scientifica in poi. Mentre Kant trovava nella razionalità i presupposti per la pace universale e Robespierre quelli per il trionfo dell’uguaglianza, Goethe sentiva l’odore di zolfo e di negromanzia esalato dalla tecnica moderna, e Frankenstein incarnava l’avvenire dell’Idea molto meglio della filosofia di Hegel. Conviene dunque rivolgerci un’altra volta, come vent’anni fa, alla fantascienza, letteraria o cinematografica, d’autore o di dozzina, per ritrovare le tracce del percorso che ha condotto all’attuale “incoscienza” o, peggio, all’accettazione consapevole del post-umano. Se era ancora possibile ironizzare (ma mica poi tanto) sul catechismo biomeccanico predicato da Goldrake e compagni, e ascrivere Hal 9000, il calcolatore paranoico di “Odissea nello spazio”, al filone ormai classico dell’apprendista stregone (mentre in un altro genere ancora rientrano le macchine “animate”, come il “Katerpillar” di Sturgeon o il camion di “Duel”), con lo straordinario “Alien” di Ridley Scott (1979) i termini del problema sono stati spostati decisamente in avanti. L’alieno in questione è un organismo al penultimo stadio del divenire macchina, e quindi perfetto, invincibile e mostruosamente spietato, che si avvale anche della naturale alleanza in funzione anti-uomo di un androide, una macchina a sua volta all’ultimo stadio di evoluzione verso l’organico. Alien, a differenza di Hal 9000, non può essere sconfitto da alcuna superiorità logica o arma tecno-logica o alleanza con il “divino”: sarà battuto solo dal caso, da un comportamento illogico della sua antagonista e, soprattutto, dalla ferrea legge hollywoodiana dell’happy end. Meno sofisticato e metaforico, ma altrettanto indistruttibile e devastante è il cyborg di “Terminator” (1984): ancora un androide (quindi passaggio macchina-uomo) visto in negativo, che ribadisce però la superiorità adattiva, e quindi i rischi di incontrollabilità, del biomeccanico. In “Blade Runner”, però, (1982, ancora di Ridley Scott, da un romanzo di Philip K. Dick) fa già capolino un atteggiamento più possibilista; ai mutanti, androidi umanizzati sino alla composizione cellulare, è concessa in fondo la cittadinanza nel genere umano: Quando poi si tratti di cyborg inversi, cioè di uomini protesizzati, trasformati almeno parzialmente in macchine, i dubbi in genere svaniscono. Dall’uomo bionico al Robocop, cui di organico è rimasto solo il cervello, è tutto un festival di paladini del bene e della giustizia, non più importati da Krypton ma fabbricati in casa, prototipi per una futura commercializzazione in serie.

Se era ancora possibile ironizzare (ma mica poi tanto) sul catechismo biomeccanico predicato da Goldrake e compagni, e ascrivere Hal 9000, il calcolatore paranoico di “Odissea nello spazio”, al filone ormai classico dell’apprendista stregone (mentre in un altro genere ancora rientrano le macchine “animate”, come il “Katerpillar” di Sturgeon o il camion di “Duel”), con lo straordinario “Alien” di Ridley Scott (1979) i termini del problema sono stati spostati decisamente in avanti. L’alieno in questione è un organismo al penultimo stadio del divenire macchina, e quindi perfetto, invincibile e mostruosamente spietato, che si avvale anche della naturale alleanza in funzione anti-uomo di un androide, una macchina a sua volta all’ultimo stadio di evoluzione verso l’organico. Alien, a differenza di Hal 9000, non può essere sconfitto da alcuna superiorità logica o arma tecno-logica o alleanza con il “divino”: sarà battuto solo dal caso, da un comportamento illogico della sua antagonista e, soprattutto, dalla ferrea legge hollywoodiana dell’happy end. Meno sofisticato e metaforico, ma altrettanto indistruttibile e devastante è il cyborg di “Terminator” (1984): ancora un androide (quindi passaggio macchina-uomo) visto in negativo, che ribadisce però la superiorità adattiva, e quindi i rischi di incontrollabilità, del biomeccanico. In “Blade Runner”, però, (1982, ancora di Ridley Scott, da un romanzo di Philip K. Dick) fa già capolino un atteggiamento più possibilista; ai mutanti, androidi umanizzati sino alla composizione cellulare, è concessa in fondo la cittadinanza nel genere umano: Quando poi si tratti di cyborg inversi, cioè di uomini protesizzati, trasformati almeno parzialmente in macchine, i dubbi in genere svaniscono. Dall’uomo bionico al Robocop, cui di organico è rimasto solo il cervello, è tutto un festival di paladini del bene e della giustizia, non più importati da Krypton ma fabbricati in casa, prototipi per una futura commercializzazione in serie. Posso aver saltato qualche passaggio, ma credo che la morale di fondo sia comunque chiara: se la macchina si umanizza, qualche problema lo può anche dare (e non si vede come non essere d’accordo), mentre se è l’uomo a farsi macchina non gliene può venire che un gran bene. Che è poi la stessa morale rozzamente espressa a suo tempo dai cartoons giapponesi, e più rozzamente ancora da Romiti, e che negli ultimi anni è stata abbracciata con entusiasmo dalla ex-sinistra tradizionale di tutto l’occidente, in fregola di patti sociali e di standard di competitività. Ma le vie del post-umano, se non infinite, sono senz’altro molteplici: e quella più diretta, più recentemente aperta e già più frequentata passa per la “fantascienza dell’interno”, per il cyberpunk (il cui esponente di spicco è William Gibson). Il più aggiornato immaginario fantascientifico si libera della mediazione – in fondo esorcizzante – di alieni e astronavi interplanetarie, e riconduce l’azione sul vecchio pianeta, trasferendola in un futuro prossimo decisamente verosimile, caratterizzato da dinamiche del tutto o molto simili a quelle che noi tutti quotidianamente viviamo. Ma i suoi personaggi si muovono tra i ghetti di metropoli degradate e ingovernabili e una nuova dimensione definita cyberspazio, lo spazio digitale nel quale navigano le informazioni. All’interno di questa realtà virtuale si gioca il confronto tra i controllori della rete e della merce informatica e i ciberpunk, corsari del cyberspazio che utilizzano le loro conoscenze massmediologiche avanzate per sgusciare tra le maglie del sistema o per aggrovigliarle. Per la prima volta la letteratura del futuribile è cronaca romanzata del presente o addirittura del passato prossimo, epica della gesta degli hakers (i pirati del computer) e delle navigazioni ed esplorazioni informatiche. Ed interpreta l’aspettativa di una mutazione antropologica e mentale che in realtà è già operante e pervasiva, e che proprio per questo comincia ad essere fatta propria anche dalla riflessione sociale e politica.

Posso aver saltato qualche passaggio, ma credo che la morale di fondo sia comunque chiara: se la macchina si umanizza, qualche problema lo può anche dare (e non si vede come non essere d’accordo), mentre se è l’uomo a farsi macchina non gliene può venire che un gran bene. Che è poi la stessa morale rozzamente espressa a suo tempo dai cartoons giapponesi, e più rozzamente ancora da Romiti, e che negli ultimi anni è stata abbracciata con entusiasmo dalla ex-sinistra tradizionale di tutto l’occidente, in fregola di patti sociali e di standard di competitività. Ma le vie del post-umano, se non infinite, sono senz’altro molteplici: e quella più diretta, più recentemente aperta e già più frequentata passa per la “fantascienza dell’interno”, per il cyberpunk (il cui esponente di spicco è William Gibson). Il più aggiornato immaginario fantascientifico si libera della mediazione – in fondo esorcizzante – di alieni e astronavi interplanetarie, e riconduce l’azione sul vecchio pianeta, trasferendola in un futuro prossimo decisamente verosimile, caratterizzato da dinamiche del tutto o molto simili a quelle che noi tutti quotidianamente viviamo. Ma i suoi personaggi si muovono tra i ghetti di metropoli degradate e ingovernabili e una nuova dimensione definita cyberspazio, lo spazio digitale nel quale navigano le informazioni. All’interno di questa realtà virtuale si gioca il confronto tra i controllori della rete e della merce informatica e i ciberpunk, corsari del cyberspazio che utilizzano le loro conoscenze massmediologiche avanzate per sgusciare tra le maglie del sistema o per aggrovigliarle. Per la prima volta la letteratura del futuribile è cronaca romanzata del presente o addirittura del passato prossimo, epica della gesta degli hakers (i pirati del computer) e delle navigazioni ed esplorazioni informatiche. Ed interpreta l’aspettativa di una mutazione antropologica e mentale che in realtà è già operante e pervasiva, e che proprio per questo comincia ad essere fatta propria anche dalla riflessione sociale e politica. Siamo quindi alla lettura democratica dell’allacciamento in rete di cervelli e volontà, della dilatazione artificiale delle capacità mentali e interattive; lettura che nasce nella “sinistra” dall’ansia di essere più realista del re, dal timore di trovarsi nelle retrovie in un’epoca nella quale sembra scemare l’importanza del dominio sui corpi (che era strategico per la civiltà industriale) e divenire determinante quello sulle menti. Ciò spiega la relativa indifferenza (o anche la benevola curiosità) con la quale viene vissuta l’invasione tecnologica dei corpi. Il corpo umano, che serviva per produrre merci, diviene meno importante, meno sacro, dal momento che il processo produttivo si basa oggi principalmente sulla trasmissione, sulla accumulazione e sulla gestione di dati, e non sulla produzione materiale. Il piccolo particolare che nei cinque sesti del mondo si stia intensificando il dominio e lo sfruttamento dei corpi per produrre merci materiali a costi irrisori viene considerato ininfluente (e fastidioso e anacronistico riesce chi cerca di rammentarlo).

Siamo quindi alla lettura democratica dell’allacciamento in rete di cervelli e volontà, della dilatazione artificiale delle capacità mentali e interattive; lettura che nasce nella “sinistra” dall’ansia di essere più realista del re, dal timore di trovarsi nelle retrovie in un’epoca nella quale sembra scemare l’importanza del dominio sui corpi (che era strategico per la civiltà industriale) e divenire determinante quello sulle menti. Ciò spiega la relativa indifferenza (o anche la benevola curiosità) con la quale viene vissuta l’invasione tecnologica dei corpi. Il corpo umano, che serviva per produrre merci, diviene meno importante, meno sacro, dal momento che il processo produttivo si basa oggi principalmente sulla trasmissione, sulla accumulazione e sulla gestione di dati, e non sulla produzione materiale. Il piccolo particolare che nei cinque sesti del mondo si stia intensificando il dominio e lo sfruttamento dei corpi per produrre merci materiali a costi irrisori viene considerato ininfluente (e fastidioso e anacronistico riesce chi cerca di rammentarlo).