di Paolo Repetto, 30 gennaio 2015

A piedi e con cuore leggero mi avvio per libera strada;

in piena salute e fiducia, il mondo offertomi innanzi,

il lungo sentiero pronto a condurmi ove io voglia.

William Wordsworth

1. L’oggetto di questo scritto è perfettamente riassunto in quel “A piedi … per libera strada … a condurmi ove io voglia” dei versi posti in esergo. È la diversa percezione del significato del camminare che si origina nell’età moderna e si diffonde poi nel passaggio a quella contemporanea. Ne ho seguite le tracce nelle testimonianze letterarie, scegliendo naturalmente quelle che mi sembravano più significative, nella convinzione che in questo caso più che mai la letteratura sia non solo testimone, ma promotrice e partecipe del cambiamento.

Fino a un paio di secoli fa camminare era considerato un riflesso naturale. Pur essendo un gesto volontario, rimaneva quello più prossimo a una reazione muscolare involontaria, perché non si sceglieva di camminare, semplicemente si doveva: si camminava per spostarsi e ci si spostava per cercare cibo, per scambiare merci, per fuggire o per tornare, per esplorare nuove contrade e per incontrare nuove genti.

Era quindi un atto “necessario”, strumentale a quasi tutte le attività, dalla guerra alla mercatura, o alla semplice convivenza e veniva ritenuto tale, per estensione, anche ai fini di una corretta “igiene” mentale. Entro questi limiti, quelli di una risposta quasi meccanica alla necessità, il deambulare è stato infatti visto da sempre anche come un’attività legata al pensiero, capace di stimolare la riflessione o di curare i mali dell’anima.

Sulla sua funzione terapeutica erano d’accordo pagani e cristiani, atei e credenti (pur con qualche eccezione illustre: Cartesio, ad esempio, nelle Meditazioni associa il lavoro intellettuale solo alla quiete totale del corpo). Così san Girolamo riassumeva in una formuletta essenziale, Solvitur ambulando, quanto prima di lui a proposito della tranquillità dell’animo aveva già scritto Seneca: «Dovremmo fare passeggiate all’aperto, per rinfrescare e sollevare i nostri spiriti con la respirazione profonda all’aria aperta», e prima ancora era stato messo in pratica da Socrate e dai suoi discepoli, da Aristotele e dai peripatetici, dai sofisti e dagli stoici che passeggiavano sotto il porticato.

Ammettere che esistesse una connessione tra il movimento dei piedi e quello dei pensieri non significava tuttavia che al camminare fosse dedicata una riflessione specifica. Proprio perché lo si considerava “naturale”, a questo gesto non veniva riconosciuto un qualche significato autonomo, un valore intrinseco: era semplicemente funzionale ad altro.

Mercanti, soldati, funzionari, tutti coloro che si muovevano per lavoro, non camminavano affatto per scelta: andare a piedi non era una moda, ma un modo per spostarsi, spesso l’unico possibile. Persino coloro che almeno teoricamente sceglievano, ad esempio i pellegrini (ma non sempre, in molti casi i pellegrinaggi erano imposti), erano in realtà condizionati dalla finalizzazione del gesto a una penitenza. Camminare, oltre a consentire di riflettere sui propri peccati, rappresentava una forma di espiazione, un’anticipazione della pena del purgatorio. La gratificazione psicologica non nasceva dal gesto in sé, ma dalla sua presunta capacità di sgravare il debito contratto con Dio.

Quindi, se è vero che gli itinerari percorsi dai viaggiatori del Sette-Ottocento erano già stati tracciati nei secoli precedenti da una miriade di camminatori, è lo spirito nuovo con i quali sono affrontati con cuore leggero a fare la differenza e ad attrarre il nostro interesse. Nessuno dei pellegrini in viaggio verso Canterbury o verso Roma, dei chierici vaganti, dei saltimbanchi, dei venditori ambulanti o dei vagabondi che brulicano nelle letterature classiche o medioevali ha una coscienza specifica del camminare, se non come gesto simbolico o metafora religiosa.

Il pellegrinaggio per eccellenza, il percorso di purificazione raccontato da Dante, va compiuto rigorosamente a piedi. Questo il poeta lo dà per scontato, e noi stessi non siamo in grado di immaginare alcuna altra possibilità: non c’è scelta e non c’è gioia nel camminare, al più sono sottolineate le difficoltà, che costituiscono un valore penitenziale aggiunto.

Piuttosto, qualche anticipazione di quello che sarà lo spirito moderno la si può cogliere nelle passeggiate solitarie di Guido Cavalcanti (come raccontato dal Boccaccio), che non a caso tra i concittadini godeva fama di eccentrico. Tra l’altro, anche Guido intraprese un pellegrinaggio a piedi, questo reale, verso Compostela (cosa abbastanza singolare, dal momento che sempre Boccaccio annota: «si diceva tra la gente volgare che queste sue speculazioni erano solo in cercare se trovar si potesse che Iddio non fosse»); ma lo interruppe nei pressi di Tolosa, dopo aver incontrata una bella ragazza (e forse l’elemento di modernità sta proprio in questo).

Oppure, alcuni tratti del camminare romantico sono rintracciabili in Petrarca, ad esempio in Solo e pensoso, anche se il poeta continua a presentare le sue deambulazioni come una fuga. La novità in questo caso è costituita dal rapporto che il camminatore instaura con la natura. Si tratta tuttavia di indizi che rimandano a personalità particolari e non possono essere letti come spie di un atteggiamento culturale in trasformazione.

Mi sembrano già tali, invece, i segnali che arrivano dall’Umanesimo, conseguenti alla rivalutazione di ogni attività o prerogativa umana. In prima linea in questa direzione troviamo, e non c’era da dubitarne, Leon Battista Alberti, del quale Jacob Burckardt dice: «egli voleva apparire irreprensibile e perfetto in tre cose: nel camminare, nel cavalcare e nel parlare». Ciò significa che considerava il camminare non come una reazione muscolare più o meno volontaria, ma come un esercizio che può essere “culturalmente” disciplinato e perfezionato. E questo è già un notevole passo innanzi verso un’attenzione non puramente strumentale al gesto.

Un’attenzione che viene ripresa e addirittura codificata un secolo dopo, ad esempio nel Cortegiano: le indicazioni di Baldassar Castiglione riguardano la postura, l’eleganza del gesto, l’equilibrio delle varie parti del corpo coinvolte, e quindi hanno ben poco a vedere con l’idealità romantica ma sembrano tornate di moda nella postmodernità, attraverso la miriade di manuali e pubblicazioni dedicate oggi agli aspetti “tecnici” della marcia.

Un altro tipo di apertura alla concezione moderna del camminare lo troviamo, sempre nel Cinquecento, in Leonardo Fioravanti, il medico autodidatta, chirurgo estetico, precursore nell’uso di terapie ancor oggi valide e scopritore di farmaci, oltre che viaggiatore instancabile, raccontato da Piero Camporesi: «”Camminare il mondo” era, per Fioravanti, l’unico immutabile, ossessivo baricentro, mobile e incerto, dell’esistenza».

In questo caso è ancora presente, e prevalente, la finalizzazione del gesto, perché Fioravanti «sapeva per esperienza che la Terra era un viscido labirinto pieno d’inganni e gabberie, nel quale solo chi sapeva nuotare riusciva a galleggiare e a sopravvivere, nella migliore delle ipotesi, in una “gabbia di matti”». Ma il fine è un apprendimento itinerante costante, nel quale il metodo, il muoversi a piedi, è parte integrante dello scopo.

Camminare rimane comunque un imperativo anche per chi dalla “gabbia di matti” pensa si dovrebbe uscire. Al tramonto del Rinascimento Tommaso Campanella immagina per la sua Città del Sole un sistema educativo basato sul connubio tra teste e piedi: «li figliuoli, senza fastidio, giocando, si trovano saper tutte le scienze istoricamente prima che abbin dieci anni».

Funziona così. Anziché rimaner chiusi nelle aule, i giovani solariani sono condotti dai loro insegnanti a passeggiare attorno alle mura della città, sulle quali sono dipinte (appunto istoriate), come su un’enorme lavagna in cinemascope, le immagini di tutto ciò che è funzionale al sapere, a partire dalle lettere dell’alfabeto per arrivare alle forme geometriche, alle raffigurazioni di tutti i metalli e minerali, di tutte le piante ed erbe, di tutti gli animali, e poi ancora di tutte le arti e le invenzioni dell’umanità, e dei loro inventori. Nella cupola e sulle pareti del tempio infine sono raffigurate le stelle e i pianeti.

Gli scolari della Città del Sole imparano nel corso dei loro giri a leggere e a fare di conto, e apprendono gradualmente tutte le nozioni scientifiche basilari. Chi fatica un po’ a comprendere o a concentrarsi ripeterà più volte il giro e fruirà in contropartita di un maggiore allenamento corporeo. Ambulando discitur, in senso strettamente letterale. Per il momento però si tratta ancora di una camminata urbana, o almeno circumurbana: per Campanella e per i suoi contemporanei, Bacone e Galileo soprattutto, la scienza si fa con l’esperimento, in laboratorio, più che con l’osservazione sul campo. E tuttavia le scoperte geografiche e l’incontro con ambienti e popoli nuovi stanno preparando la trasformazione della mentalità. Nei secoli successivi l’invito sarà a uscire dalle città e dalle aule per studiare la natura attraverso il contatto diretto.

2. Non insisto oltre in questo gioco di risalita a monte perché è evidente che si rischia, e più che mai su un tema come questo, di trovare indizi e precursori a ogni passo. Penso comunque abbia ragione Leslie Stephen quando sostiene che tAll great men of letters have, therefore, been enthusiastic walkers (exceptions, of course, excepted).utti i grandi uomini di lettere sono stati entusiasti escursionisti (anche qui, naturalmente, con qualche eccezione). Lo penso perché Stephen si riferiva al mondo letterario anglosassone, nel quale poteva pescare quasi a colpo sicuro.

A suo giudizio, ad esempio, Shakespeare oltre a essere uno sportivo ebbe ben chiaro il collegamento tra i piedi e un cuore allegro, ethat is, of course, a cheerful acceptance of our position in the universe founded upon the deepest moral and philosophical principles.His friend, Ben Jonson, walked from London to Scotland. il suo collega Ben Jonson lo aveva talmente chiaro che si spostava normalmente a piedi da Londra alla Scozia.

In effetti Jonson possedeva un acuto senso dell’umorismo, col quale esponeva al ridicolo le debolezze umane; e stando alla teoria degli umori che aveva sposato (i quattro maggiori fluidi del corpo umano – malinconia, iracondia, flemma e sangue – nelle loro differenti miscele percentuali determinerebbero il carattere dei singoli individui), il movimento favoriva il prevalere di quelli positivi (ma non sempre, se è vero che sfuggì per un pelo all’impiccagione dopo aver ucciso in duello un attore della sua compagnia).

Da qui pertanto il nostro principale riferimento sarà proprio la cultura anglosassone. Con ogni probabilità anche nel resto dell’Europa i letterati camminavano, ma a differenza degli inglesi non ne facevano menzione, non la consideravano un’attività degna di nota (quando addirittura non se ne vergognavano). In Inghilterra è invece sottolineata. Izaac Walton l’autore de The Compleat Angler, la bibbia dei pescatori, racconta nel suo libro di biografie Lives of John Donne, Henry Wotton, Rich’d Hooker, George Herbert, & C, che il vescovo Richard Hooker, dopo aver percorso quattrocento chilometri per recarsi a omaggiare un alto prelato suo padrino, si vide regalare da quest’ultimo «un cavallo che mi ha portato per un sacco di miglia lungo tutta la Germania, e grazie a Dio con molta facilità», in altre parole un robusto bastone da passeggio con la raccomandazione di tornare quando l’avesse consumato. Walton stesso faceva passeggiate di una trentina di chilometri tutte le mattine prima di sedersi con la canna sulle rive di un torrente.

Ma a quanto pare proprio tutti si dedicavano all’esercizio ambulatorio, dai filosofi come Thomas Hobbes e Jeremy Bentham agli scrittori come Jonathan Swift, Henry Fielding e Oliver Goldsmith (quest’ultimo era un camminatore vigoroso, e viaggiò a piedi sul continente per due anni, a metà del Settecento, avendo come bagaglio un flauto e poco più). Persino il dottor Johnson, la cui mole non era trascurabile e del quale non si può certo dire che fosse un cuore allegro, macinava un sacco di strada, e dopo un’andata-ritorno di cinquanta chilometri scriveva che la sua malinconia si era un po’ dissipata.

Tuttavia rimaniamo ancora sulla linea dettata da Seneca, della camminata come igiene fisica e mentale, anche quando si va oltre l’assunzione di una sana abitudine. Il fondatore del metodismo, John Wesley, si spostava soltanto a piedi (soprattutto per risparmiare il costo di un cavallo) e la sua attività di predicatore lo portava costantemente in giro per tutta l’Inghilterra, con puntate anche sul continente. Da buon metodista propugnava e prescriveva il camminare per venti o trenta chilometri al giorno come esercizio metodico, come strumento della grazia al pari della meditazione sulle Scritture, per accedere alla santità del cuore e della vita. Igiene spirituale, in questo caso.

Nel corso delle sue peregrinazioni Wesley incrociò probabilmente un altro personaggio singolare, John Thelwall, anche lui conferenziere itinerante ma con differenti motivazioni. Thelwall era un radicale, giacobino, abolizionista, più volte arrestato per i suoi articoli di fuoco e per la sua attività di propagandista, scampato una volta alla forca e sfuggito in un’altra occasione in extremis al linciaggio da parte di una folla inferocita. Quando gli fu impedito di parlare in pubblico a Londra cominciò imperterrito a portare le sue idee e la sua verve in giro per tutto il paese, sottraendosi al controllo e alla censura delle autorità col muoversi sempre a piedi lungo itinerari improvvisati.

In una sua raccolta di saggi, The Peripatetic; Or, Sketches of the Heart, of Nature and Society, pubblicata nel 1793, usa il viaggio a piedi come pretesto per parlare in verità un po’ di tutto, dai diritti delle donne e degli schiavi alla povertà nelle campagne, dai guasti della società classista alle meraviglie della natura in pericolo. Tutti argomenti che Thelwall conosceva bene proprio per il suo modo di spostarsi, che gli consentiva un diretto contatto con le realtà e i problemi del paese. Ma questi spostamenti sono appunto una strategia operativa quando li compie e un pretesto narrativo quando li racconta. Scrive a William Wordsworth, presso il quale per un certo periodo aveva trovato rifugio: «Sto pensando di esplorare l’Inghilterra, ma in un modo umilmente evangelico: cioè a piedi». Lo scopo è vivere francescanamente le proprie idee: il camminare è un mezzo, al quale viene anche conferito un legame sapienziale con la Grecia antica. Annota infatti: «sotto un aspetto almeno, posso vantare una rassomiglianza con la semplicità degli antichi saggi: porto avanti le mie meditazioni a piedi». In questa pratica non c’è, in effetti, nulla di nuovo, semmai è un ritorno all’antico.

Quando esce la raccolta di Thelwall, il primo segnale esplicito di un cambiamento nella considerazione del camminare, del passaggio da gesto naturale a gesto prevalentemente culturale, in realtà è già arrivato: ma non dall’Inghilterra. Questo passaggio avviene nel momento in cui non solo il gesto è raccomandato per le sue positive ricadute igieniche, fisiche, psicologiche e spirituali, ma si comincia a rifletterci sopra e a scriverne. Quando da scenario e fondale, o pretesto, per la scrittura, diventa oggetto della scrittura stessa. La camminata “culturale” diventa cartesiana, è fissata in coordinate letterarie autonome. Viaggiare a piedi si trasforma in un fine in sé, le esperienze che è possibile fare lungo il cammino vanno a sostituire la meta come scopo del viaggio.

Ora, non è nemmeno del tutto vero che nel corso del Settecento questi segnali in Inghilterra non ci siano. È probabile piuttosto che vengano avvertiti meno proprio perché il passaggio è meno traumatico, perché è già maturata una maggiore abitudine. Come spiega Rebecca Solnit nella Storia del Camminare, è in atto da qualche tempo sull’isola una mutazione del gusto, che si manifesta ad esempio nel prevalere del modello di giardino all’inglese. Questo tende a essere sempre più conforme alla natura, a imitarla, fino a confondersi con quella che sta oltre la cinta, nei campi liberi.

Col tempo anche gli aristocratici e i benestanti, che prima si limitavano a percorrere il perimetro dei loro parchi, sono indotti a oltrepassare la cinta e a spingersi sempre più all’esterno. Non solo: quando lo spazio esterno da luogo del disagio e del pericolo diviene scenario del pittoresco, di esso cominciano godere anche quelle classi cui la passeggiata in giardino era preclusa e che a loro volta maturano un rapporto diverso con l’ambiente naturale e un conseguente stimolo a riscoprirlo.

Il mutamento del gusto procede, infatti, da un’accelerata trasformazione delle condizioni materiali del viaggio. Fino alla seconda metà del XVIII secolo viaggiare a piedi (così come in altri modi) rimaneva sia difficoltoso che pericoloso ed era considerato anche disdicevole. Le condizioni delle strade erano pessime, le campagne e gli immediati dintorni delle città erano infestati da ladri e malfattori. Camminare da soli su una via pubblica rendeva immediatamente sospetti: solo i poveracci o i malviventi lo facevano. Oltretutto, sia i primi che i secondi erano aumentati in maniera esponenziale dopo i disordini politici del Seicento, con l’avanzata della rivoluzione industriale e con il diffondersi delle recinzioni. Erano contadini cacciati dalla loro terra, sradicati che seguivano i ritmi di saltuari lavori stagionali, soldati smobilitati che vagavano per il paese, privi di ogni prospettiva di lavoro e di stabilità.

Si spiega allora perché ancora nei primi anni ottanta del Settecento il saggista tedesco Karl Philipp Moritz, lettore e discepolo di Rousseau, impegnato in un pedestrian tour in Inghilterra, incontrasse l’ostilità violenta dei contadini e non fosse accolto nelle locande (è quanto capita anche al protagonista di un romanzo di Henry Fielding, Joseph Andrews). Moritz si muoveva appunto inseguendo le suggestioni di Rousseau (e portava nello zaino il Paradiso Perduto di Milton), ma rispetto all’Inghilterra era in anticipo sui tempi.

Vent’anni dopo avrebbe trovato per strada, oltre ai nobili stravaganti, diversi intellettuali, personaggi eccentrici che sceglievano di proposito di camminare nel mondo, a contatto con la natura, mescolati agli umili (le camminate “evangeliche” di Wesley e di Thelwall o quelle spensierate di Wordsworth e De Quincey). Sono scelte dettate dalle trasformazioni epocali che gli avvenimenti di fine secolo inducono nella mentalità e nel costume, ma su esse agisce anche, sia pure di rimpallo, il deciso miglioramento sia della qualità che della sicurezza delle strade.

Le nuove tecniche di pavimentazione stradale, e di lì a poco le prime ferrovie, avvicinano infatti o rendono accessibili ai veicoli per il trasporto di passeggeri e al traffico commerciale luoghi che un tempo potevano essere raggiunti solo a piedi. Camminare è quindi sempre meno una necessità, è un’attività sempre più svincolata da una meta o da uno scopo strumentale e, quando intesa in tal senso, da esercitarsi possibilmente al di fuori degli itinerari di transito comune, in luoghi eletti. Come scriverà Thoreau: «Camminando ci dirigiamo naturalmente verso i prati e i boschi: cosa sarebbe di noi, se ci fosse dato camminare unicamente in un giardino o lungo un viale?».

Andare a piedi non diventa quindi solo un modo più rispettabile di viaggiare, è anche un modo per affermare una discontinuità e una ribellione al modello di vita aristocratico. In mezzo c’è stata la Rivoluzione francese, c’è un messaggio nuovo, che soprattutto nei primi anni affascina ed eccita le generazioni più giovani.

3. Il segnale di cui si parlava arriva appunto dalla Francia. E proprio con Jean-Jacques Rousseau. Il ginevrino aveva camminato moltissimo in gioventù, per motivazioni economiche prima ancora che ideali. A sedici anni, con una decisione improvvisa, lascia Ginevra e si mette per strada, continuando a girovagare a lungo tra Savoia, Svizzera e Delfinato. Col tempo, e complice il filtro operato dalla memoria, maturerà un profondo rimpianto per quei vagabondaggi.

Ho viaggiato a piedi soltanto ai miei bei giorni, e sempre con gioia […] mentre prima nei miei viaggi provavo solo il piacere di camminare, da quel momento non ho più sentito altro che la smania di arrivare.

Si noti, parla del piacere di camminare. Non di necessità, non di vantaggi, non di abitudine. Del puro piacere. Rousseau scrive le Fantasticherie del passeggiatore solitario e le Confessioni mezzo secolo dopo, poco prima di morire (nel 1778), ed è in queste opere che entra scena per la prima volta ufficialmente il camminatore moderno.

Ero giovane, pieno di salute, viaggiavo e viaggiavo a piedi, e viaggiavo solo. Ci si potrebbe stupire che io consideri quest’ultima cosa un vantaggio, ma significherebbe non conoscere la mia indole. Non ho mai tanto pensato, non sono mai tanto esistito, non ho mai tanto vissuto e non sono mai stato tanto me stesso, se così posso dire, come nei viaggi che ho fatto da solo e a piedi […]. – Nelle Confessioni annota – Non riesco a meditare se non camminando. Appena mi fermo, non penso più, e le testa se ne va in sincronia coi miei piedi […]. La campagna è il mio studio. La vista di un tavolo, della carta e dei libri mi affligge […].

Non è più una condizione temporanea e intermedia tra due momenti o eventi significativi, e nemmeno una parentesi, abituale quanto si voglia, necessaria, capace di creare dipendenza, ma sempre e comunque al servizio o in vista di qualcos’altro – la salute, la santità, ecc…; è un modo d’essere, anzi, la punta di un modo d’essere.

La marcia ha qualcosa che anima e ravviva i miei pensieri: non riesco quasi a pensare quando resto fermo; bisogna che il mio corpo sia in moto perché io vi trovi il mio spirito. La vista della campagna, il susseguirsi di spettacoli piacevoli, l’aria aperta, il grande appetito, la buona salute che acquisto camminando, la libertà dell’osteria, la lontananza da tutto ciò che mi fa pesare la dipendenza, da tutto ciò che mi richiama alla mia condizione, è quanto affranca la mia anima, ispira più fiducia al mio pensiero, in qualche modo mi lancia nell’immensità degli esseri per combinarli, sceglierli, appropriarmene a mio piacimento, senza imbarazzo e senza paura.

Nelle dieci Passeggiate che compongono le Fantasticherie, non c’è una descrizione dettagliata degli itinerari, sono pensieri buttati giù in associazione libera, quelli che possono appunto nascere nel corso di una passeggiata. Il camminare diventa quindi un mezzo letterario: detta i ritmi del discorso, giustifica le digressioni, fornisce sfondi mutevoli e quindi spiega le variazioni dello stile. Il rapporto tra pensiero e camminata è analizzato nel dettaglio: non vengono rappresentate solo le meditazioni, ma occupano un ruolo di primo piano le circostanze che le hanno fatte scaturire, le condizioni “materiali”. E questo avviene già a partire dal titolo.

Se è vero che il primo segnale del cambiamento di attitudine arriva da Rousseau, ad amplificarlo sono però William Wordsworth e la cerchia intellettuale che venne a formarsi attorno a lui e a Coleridge. Nel 1790 il futuro cantore delle brughiere, all’epoca studente ventenne in attesa dell’ammissione a Cambridge, partiva con un compagno di studi per un viaggio a piedi di duemila miglia attraverso la Francia, con sconfinamento in Svizzera e al di qua delle Alpi.

Fu una marcia a velocità militare / […] Di giorno in giorno, alzati presto e coricati tardi / di valle in valle, di colle in colle andammo / procedemmo di provincia in provincia / cacciatori intenti alla pista per quattordici settimane.

La scelta di muoversi a piedi e di arrivare in Svizzera (la patria di Rousseau), era già di per sé un atto di anticonformismo, un rovesciamento dei canoni del Grand Tour. I rampolli dell’aristocrazia inglese viaggiavano, infatti, di norma in carrozza, alloggiavano nei migliori alberghi o presso i loro omologhi dei paesi visitati, erano scortati da pedagoghi o valletti.

Quanto alla Svizzera, non era compresa in genere negli itinerari del Tour, perché non offriva molto sotto il profilo dell’arte e delle vestigia classiche; consentiva invece l’immersione in scenari naturali selvaggi e suggestivi e rappresentava per l’epoca l’espressione più avanzata di democrazia. Di questo erano a caccia William e il suo compagno.

Dopo quel viaggio Wordsworth non si ferma più e coinvolge per prima nella sua smania di camminare la sorella Doroty; evidentemente era una malattia di famiglia. Il racconto lasciato da quest’ultima di una marcia di quaranta chilometri nella neve, la vigilia di Natale, per arrivare a casa di amici, ci fa assaporare meglio di qualsiasi spiegazione il succo della nuova disposizione che pervade i due fratelli: «Si viaggiava meravigliosamente, a piedi, sulle colline, in direzione del mare».

Wordsworth non ha scritto trattati o saggi specifici sul camminare, ma tutta la sua poesia, e il Preludio in particolare, sono un inno a questa pratica e al tipo di rapporto che ti fa instaurare col mondo, inteso tanto come natura che ti circonda che come umanità che incontri.

Le strade solitarie

furono scuole in cui quotidianamente leggevo

col maggior diletto le passioni dell’umanità.

Là vedevo nel profondo delle anime.

La svolta impressa da Wordsworth al modo e al senso del camminare prende dunque origine da una motivazione sociale, da una ribellione nei confronti del sistema classista inglese e quindi anche del modello aristocratico di passeggiata o di viaggio: ma presto, sbolliti gli eroici furori dell’infatuazione rivoluzionaria, diventa altro. Subentra il gusto del puro diletto che poi si declina di volta in volta come scoperta della natura, del mondo dei reietti, di se stessi, ma che fondamentalmente ha a che fare con l’auscultare e assecondare il ritmo delle proprie gambe.

A piedi e con cuore leggero mi avvio per libera strada;

in piena salute e fiducia, il mondo offertomi innanzi,

il lungo sentiero pronto a condurmi ove voglia.

D’ora in avanti non chiedo più buona fortuna,

sono io la buona fortuna.

D’ora in avanti non voglio più gemere,

non più rimandare, non ho più bisogno di nulla,

finiti i lamenti celati, le biblioteche, le querule critiche.

Forte e contento mi avvio per libera strada.

Aldous Huxley rilevava che:

Durante gli ultimi cento anni, o quasi, l’affermazione che la natura è divina ed eleva moralmente è stata quasi un assioma. Per un buon seguace di Wordsworth una passeggiata in campagna è equivalente all’andare in chiesa, un viaggio attraverso il Westmoreland ha lo stesso valore di un pellegrinaggio a Gerusalemme.

Poco alla volta Wordsworth contagia gli altri giovani letterati della sua cerchia, primo tra tutti Samuel Taylor Coleridge, che pure non seguiva la dieta migliore per chi ama viaggiare a piedi (come energetico l’oppioOpium-eating is not congenial to walking, yet even Coleridge, after beginning the habit, non è granché e, infatti, la smania del camminare durò in lui solo una decina d’anni) e che comunque parla di camminate di quaranta miglia al giorno in compagnia dell’amico, nel corso delle quali nacquero le Lyricals Ballads. Nella prefazione a queste ultime scrive:

Lo scopo principale che ho avuto, scrivendo questi poemi, è stato quello di rendere interessanti gli avvenimenti di tutti i giorni, rintracciando in essi, fedelmente, ma non forzatamente, le leggi della nostra natura, specialmente per quanto riguarda il modo in cui noi associamo le idee in uno stato di eccitazione.

In questo caso si può pensare che l’eccitazione nasca dalle endorfine secrete dai suoi polpacci per tener dietro all’amico, piuttosto che dal frutto del papavero.

I due si incontrano la prima volta nel 1797, quando Coleridge, dopo aver letto l’opuscolo di Wordsworth che descrive la camminata per tutta la Francia fino alle Alpi, copre di volata trenta miglia per fare la conoscenza di William e Dorothy. Progettano subito un viaggio a piedi nel Devonshire da realizzarsi quell’autunno stesso e pare che La ballata del vecchio marinaio sia stato scritto nella speranza di finanziare le spese di quell’avventura.

I Wordsworth si trasferiscono poi in un cottage prossimo a quello di Coleridge, nel distretto dei Laghi, e da quel momento la zona diventa meta dei pellegrinaggi della meglio gioventù inglese, primi tra tutti John Keats e Thomas de Quincey.

Oppio e sgambate convivono anche in quest’ultimo, che ha iniziato sin da adolescente a vagabondare in proprio per il Galles e l’Inghilterra meridionale, ma che al contrario di Coleridge coltiverà questa passione anche in età matura. Conserva peraltro anche un’ironica schiettezza nei giudizi.

Quando racconta una passeggiata notturna di quaranta miglia, da Bridgewater a Bristol, la sera dopo il primo incontro con Coleridge, ci dice che non riusciva a dormire per l’eccitazione e che approfittò di una notte d’estate «divinamente calma» per camminare meditando sul mesto spettacolo cui aveva assistito: quello di un grande uomo che stava rapidamente decadendo.

Di Wordsworth, come uomo e come poeta, De Quincey è un entusiasta cantore ma questo non gli impedisce di farci sapere che le gambe secche di Wordsworth, la sua costituzione fisica, il modo stesso piuttosto sghembo di camminare, non lasciavano per niente sospettare il camminatore instancabile. Così come le distanze da quello quotidianamente percorse parrebbero non consentire alcuno spazio a un’attenzione minuziosa, quasi scientifica, per qualsiasi fenomeno naturale, mentre Wordsworth riusciva invece a essere tutto questo.

De Quincey non ha scritto saggi specifici sul camminare, ma ha affidato il suo testamento spirituale e il suo credo deambulatorio alla biografia del più straordinario camminatore dei suoi tempi, John “Walking” Stewart, filosofo e riformatore del quale torneremo a parlare.

4. Il teorico ufficiale del gruppo dei pedestrian wanderers romantici è invece William Hazlitt, che ne riassume la filosofia in On Going a Journey (Mettersi in viaggio), nel 1822. Hazlitt non piaceva affatto a Wordsworth, che lo riteneva «una persona non abbastanza corretta per essere ammessa in una società rispettabile», e aveva le sue brave ragioni. Hazlitt in effetti ce la metteva tutta per rendersi sgradevole. Lui stesso confessa:

Io non sono un uomo bonario, nell’accezione comune del termine, ci sono molte cose che mi infastidiscono, oltre a quelle che interferiscono con la mia tranquillità e con i miei interessi. Quindi mi sono fatto molti nemici e pochi amici.

Dal canto suo, dice di Wordsworth: «Vede solo se stesso e l’universo». Non fece dunque camminate in sua compagnia e tendenzialmente non le faceva nemmeno con altri. Condivide l’idea di Rousseau che l’unica camminata buona è quella solitaria.

La cosa che più mi piace al mondo è mettermi in viaggio: ma mi piace andare da solo. Posso godere dei piaceri della società in una stanza, ma fuori della porta la natura è per me più che sufficiente. Non sono mai meno solo di quando sono solo. – e ancora – Non si può leggere il libro della natura se si ha perennemente la necessità di tradurlo per gli altri […] se devo spiegarlo, sto facendo di un piacere una fatica […].

Conoscendosi bene, sottolinea l’importanza di evitare inutili discussioni:One should devote himself entirely to contemplation, this could only be achieved in a true mood of good thinking. «dobbiamo concentrarci su una sola cosa alla volta. Per esempio, non dovremmo litigare, perché ciò rovinerebbe sicuramente la contemplazione». This stresses the relation between loneliness and achievement, in travel man achieves peace with himself instead of quarrelling with the others.Ecco chiarito il rapporto tra la solitudine e la realizzazione: in viaggio, l’uomo raggiunge la pace con se stesso invece di litigare con gli altri. È disposto al più a condividere il cammino quando si tratti di andare «a visitare rovine, acquedotti, mostre di dipinti. Sono cose che parlano all’intelletto, e sopportano che se ne parli».

Dall’altra parte dell’oceano gli fa eco il profeta americano della camminata, il già citato Henry David Thoreau: «Non ho mai trovato il compagno che mi facesse così buona compagnia come la solitudine. L’uomo che viaggia solo può partire oggi; ma chi viaggia in compagnia deve aspettare che l’altro sia pronto» dice in quello che diverrà il testo sacro di generazioni successive di trampers, intitolato appunto Camminare.

Alla base di questa preferenza per il camminare da soli c’è senza dubbio una componente caratteriale individuale, nel senso che già di per sé la scelta di muoversi a piedi su lunghe distanze evidenzia una disposizione o uno stato d’animo particolari, non da tutti (anzi, da ben pochi) condivisibili; e spesso subentra poi anche una sorta di presunzione, il senso di appartenenza a una esigua minoranza di eletti, per i quali è difficile trovare la compagnia giusta.

Ma, e segnatamente nel caso di Thoreau, c’è a volte molto di più, c’è una radicalizzazione del concetto di libertà che sembra potersi esprimere solo nella strenua difesa della sfera individuale. Secondo Thoreau, il vero “camminatore” è colui che sa staccarsi completamente dalla quotidianità e dagli affetti per entrare in una dimensione diversa e superiore, non contaminata dai pensieri e dalle preoccupazioni del vivere “banale”.

Se sei pronto a lasciare il padre e la madre, e il fratello e la sorella, e la moglie e il figlio e gli amici, e a non rivederli mai più; se hai pagato i tuoi debiti, e fatto testamento; se hai sistemato i tuoi affari, e se sei un uomo libero, allora sei pronto a metterti in cammino.

È più o meno ciò che chiedeva san Francesco agli aspiranti confratelli: uno straniamento totale rispetto alla “secolarità” dei rapporti, per poter entrare realmente in sintonia con chi e con quanto ci circonda. In questo caso, per Thoreau, la sintonia è cercata solo con la natura, con piante, pietre e animali. È la condizione preliminare necessaria per accedere a qualcosa che va ben oltre il puro piacere o benessere fisico.

Mi allarmo – dice Thoreau – quando, addentrandomi per un miglio in un bosco, mi accorgo di camminare con il corpo senza essere presente con lo spirito. Vorrei, nei miei vagabondaggi quotidiani, dimenticare le occupazioni del mattino e gli obblighi sociali. Ma talvolta non è facile liberarsi delle cose del villaggio. Il pensiero di qualche lavoro si insinua nella mente, e io non so più dove si trova il mio corpo, sono fuori di me. Vorrei, nei miei vagabondaggi, far ritorno a me stesso. Perché rimanere nei boschi se continuo a pensare a qualcosa di estraneo a quel che mi circonda?

Con la natura quindi si deve realizzare un rapporto totalmente simbiotico: solo in questo modo è possibile «far ritorno a se stessi», ma non sarà la natura a fare il primo passo, deve essere l’uomo. Scrive: «Se sei un uomo libero allora sei pronto per metterti in cammino», ciò significa che non si diventa liberi camminando, ma si cammina perché si è liberi. Che è una cosa ben diversa.

Se, infatti, camminare ci offre l’opportunità di un contatto diretto con la natura, di riconoscere che a lei apparteniamo e che alle sue leggi dobbiamo uniformarci, ci dice anche che le norme, le convenzioni e le costrizioni dettate dalla società, in quanto assolutamente innaturali, non vanno riconosciute. Il gesto del camminare, quando è un gesto libero, ha già in sé il germe della disobbedienza. Lo scritto più famoso di Thoreau è non a caso il saggio Disobbedienza civile. Il nesso tra questo e le altre sue due opere più conosciute, Walden, ovvero la vita nei boschi e Camminare, è diretto.

Nel 1845 Thoreau va ad abitare in una capanna di legno che ha costruita con le proprie mani presso il lago Walden, nei dintorni di Concord, in un luogo totalmente isolato. Vuole vivere immerso nella natura selvaggia e osservare quanto e come questo stile di vita incida sul suo fisico e sulla sua psicologia. Ma il contatto non può essere sedentario. Per immergersi davvero nella natura deve muoversi, esplorare ogni spanna del territorio che lo circonda. Deve appunto camminare, e spingersi sempre più lontano, inoltrarsi sempre più nella solitudine delle foreste.

Thoreau mette in pratica il pensiero del filosofo trascendentalista Ralph Waldo Emerson, in qualche occasione anche suo compagno di escursioni. Emerson scrive che:

La Natura ti dice di obbedire ai comandamenti dell’aria: di pattinare, nuotare, camminare, cavalcare, correre. Quando avrai consumato le scarpe, avrai vinto la resistenza della pelle, risuolale con le fibre del tuo corpo. La tua salute si misura dal numero di scarpe e cappelli e vestiti che hai consumati. L’uomo più ricco colui è colui che contrae il debito più grande col suo calzolaio.

Per i due anni dell’autoisolamento a Walden l’unico comandamento di Thoreau è di camminare almeno quattro ore al giorno, in direzioni diverse. E ottemperando scrupolosamente si rende sempre più conto di quanto lontani e futili appaiano, rispetto a questa dimensione, le convenzioni sociali.

Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita, e per vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi, e per non scoprire, in punto di morte, che non ero vissuto. Non volevo vivere quella che non era una vita […] volevo vivere profondamente, e succhiare tutto il midollo di essa […].

Questo “eroico furore” Thoreau non lo ritrova nella letteratura inglese (si riferisce naturalmente ai classici), ma nemmeno potrebbe avvertirlo in alcun camminatore del suo tempo da questa parte dell’oceano, ed è comprensibile, perché non ci sono in Europa i grandi spazi e gli scenari incontaminati che ispirano gli americani, né c’è ad alimentarlo la religiosità naturalistica della quale questi ultimi sono impregnati. La “tensione” di cui Thoreau parla rasenta da un lato il trasporto mistico, dall’altro lascia trapelare le ambiguità di un rapporto quasi gesuitico con la natura.

Dovremmo avanzare, anche sul percorso più breve, con imperituro spirito d’avventura, come se non dovessimo mai far ritorno, preparati a rimandare, come reliquie, i nostri cuori imbalsamati nei loro desolati regni.

Dà voce a un sentire che è comunque già diffuso, che trova ad esempio espressione e alimento nella prima metà dell’Ottocento nei libri di Washington Irving e di Fenimore Cooper e nei pittori della scuola dello Hudson River, soprattutto in Thomas Cole e in Frederic Church, che caratterizzerà nei successivi due secoli tutta la letteratura e la cultura in genere americana.

La pressione del mio piede sulla terra ne fa sgorgare mille affetti che si beffano d’ogni sforzo che compio per descriverli – scriverà Walt Whitman.

È un sentire legato al mito della frontiera, di un mondo totalmente vergine sotto l’aspetto naturalistico e aperto sotto quello sociale, che diventa luogo della possibile libertà e del riscatto individuale. Le ambiguità di questo sentire, che riescono evidenti nella sopravvivenza dell’istituto della schiavitù sino a oltre metà Ottocento e più ancora nel modo in cui viene risolto il problema dei nativi, caratterizzeranno anche in maniere più sottili l’esperienza americana.

Al momento in cui viene pubblicato Camminare è già in moto un capillare processo di spettacolarizzazione di tutti quegli aspetti che Thoreau riteneva peculiari e distintivi (del paesaggio, ad esempio, con le grandi mostre panoramiche di Bierstadt e Moran, della vita di frontiera, con i quadri e più ancora con le incisioni di Remington e Russell, dello stesso fenomeno del vagabondaggio, che da Huckleberry Finn in poi darà vita al filone letterario più prolifico della letteratura yankee).

5. L’eredità spirituale di Thoreau è raccolta ed esemplarmente vissuta da John Muir, naturalista, alpinista e precursore dell’odierno ambientalismo. Muir scrive:

Mi piace camminare, toccare la vivente madre terra – meglio se a piedi nudi e con un brivido a ogni passo. Arrivo a invidiare i rettili felici che hanno tanta parte del corpo a contatto con la terra, petto a petto. […] Viviamo con i nostri tacchi così come la testa.

Non è sempre stato così. Originario della Scozia, emigrato in America a nove anni, dotato di un notevole ingegno pratico, Muir ha lavorato sino a trent’anni nel settore industriale, realizzando anche alcune notevoli invenzioni. Già in gioventù amava molto camminare e copriva spesso lunghi percorsi nelle zone più incontaminate degli Stati Uniti settentrionali e del Canada, ma nel 1867 un incidente, nel quale va molto vicino a perdere la vista, gli cambia la vita. Molla tutto e intraprende un viaggio a piedi di duemila miglia da Indianapolis sino al Golfo del Messico: di lì, dopo aver traversato l’Istmo, risale sino alla California (poi raccontato ne A Thousard Mile Wolk to Gulf).

L’idea iniziale era quella di percorrere tutta l’America Meridionale sino a Capo Horn, ma una malattia prima e l’incontro con le foreste californiane dopo mutano il suo progetto. Diverrà lo scopritore e il propagandista delle meraviglie di Yosemite e farà partire il primo piano per la costituzione di parchi naturalistici negli Stati Uniti, mettendo tutta la sua inventiva e la sua praticità operativa al servizio della nuova causa. Con gli occhi miracolosamente ritrovati dopo un periodo di totale cecità vede il mondo in una luce nuova.

Questa grande rappresentazione è eterna. È sempre l’alba da qualche parte, la rugiada non è mai completamente assorbita nello stesso tempo, una cascata dura per sempre, e il vapore si alzerà sempre, albe eterne, tramonti eterni, sui mari e sui continenti sulle isole, ognuno a sua volta mentre la terra rotonda gira.

Nel suo libro più famoso, La mia prima estate sulla Sierra, riassume così la sua esperienza: «Ero solo uscito a fare due passi, ma alla fine decisi di restare fuori fino al tramonto, perché uscire, come avevo scoperto, in realtà voleva dire entrare». Ha scoperto cioè che «in ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca»; ma nel suo caso si tratta di una vera e propria rivelazione. È l’idea dell’appartenenza umana a un Tutto, dell’universo come di un unico, indissolubile organismo.

È molto più probabile che la natura abbia creato gli animali e le piante per la loro stessa felicità piuttosto che per la felicità di uno solo dei suoi elementi. Perché l’uomo dovrebbe reputarsi più importante di una entità infinitamente piccola che compone la grande unità della creazione? L’universo sarebbe incompleto senza l’uomo; ma sarebbe incompleto anche privo della più microscopica creatura che vive al di là della nostra vista e conoscenza presuntuosa.

Proprio la presunzione umana è all’origine del degrado del mondo.

Inquinamento, contaminazione, desolazione, sono parole che non sarebbero mai state create se l’uomo fosse vissuto secondo natura. Uccelli, insetti, orsi muoiono e si disfano in modo pulito e bello.

Per questo il camminare ha senso, un altro superiore senso, solo nelle zone selvagge. E per questo tali zone vanno salvaguardate.

Non importa in quale degradazione l’uomo possa sprofondare, da parte mia non perderò mai la speranza finché i più umili continueranno a amare ciò che è puro e bello, e saranno in grado di riconoscerlo vedendolo.

Thoreau e Muir, quest’ultimo soprattutto, estremizzano dunque quella sfumatura particolare che fa la differenza tra le due scuole, americana e inglese. Riguarda l’idea del contatto con una terra selvaggia, nella quale il camminare crea una forma di tensione in più, data dalla scoperta continua ma anche, sotto sotto, dalla sfida al pericolo.

La natura era qualcosa di selvaggio e terribile benché bellissimo […] Qui non c’erano giardini ma il globo incontaminato. Niente prati né pascoli né coltivazioni né boschi né terre arabili né incolte né desolate.

E, naturalmente, della necessità di preservarla intatta. Nel caso di Muir si aggiunge un fervore quasi mistico, tipico di tutti coloro che ricevono la rivelazione in circostanze drammatiche.

La linea di Thoreau e di Muir è portata avanti, a cavallo tra i due secoli e poi nel Novecento, da un folto gruppo di pensatori-camminatori che traducono il pensiero “conservazionista” americano in un vero e proprio culto della Wilderness. Nel modello americano il camminare assume sempre più i tratti di un rito iniziatico, che accompagna il passaggio da un embrionale ambientalismo alla professione di fede nella natura. Sigurd Olson scrive:

Durante gli anni del mio girovagare nel grande Nord canadese scoprii l’importanza degli spazi aperti. In quelle spedizioni c’era il tempo di pensare durante lunghe ore di marcia o di ininterrotto pagaiare, ed io appresi che la vita è una serie di orizzonti aperti, senza che mai uno termini prima che in lontananza già ne appaia un altro – e ancora – Ho ho scoperto in una vita di viaggi in regioni primitive, vedendo persone che vivono nel deserto e lo usano, che c’è un nocciolo duro di necessità di deserto in tutti, un nucleo che fa dei suoi valori spirituali una necessità umana di base. Se non potremo preservare i luoghi dove il bisogno umano di infinito spirituale può essere soddisfatto e nutrito, distruggeremo la nostra cultura e noi stessi.

Olson è un camminatore che non tiene più il conto di tempi e distanze: la sua è una progressiva immersione-identificazione nella natura, e nella dimensione che vuole raggiungere i tempi e le distanze non esistono.

Lo stesso atteggiamento caratterizza Robert “Bob” Marshall, il fondatore della Wilderness Society, che pure è un marciatore leggendario e che, rimpiangendo di non essere vissuto un secolo prima e di non aver potuto partecipare all’epopea dell’esplorazione dell’Ovest, cerca di rifarsi negli sconfinati spazi dell’Alaska.

La “consacrazione” definitiva del camminare si avrà però nella seconda metà del Novecento, con Gary Snyder, guru della new age, autore de Il mondo selvaggio, guida materiale e spirituale di Jack Kerouac in una stagione escursionistica sulle Montagne Rocciose (è il Japhy Ryder de I vagabondi del Dharma). Dopo una serie di esperienze che spaziano dall’alpinismo al rapporto con la Beat generation e con i nativi americani, Snyder approderà infine all’ecologia del profondo e al buddismo, iniziandosi anche alla pratica dello Shu-gen-dō, un’antica religione giapponese che si fonda proprio sul camminare.

Facciamo un passo indietro e torniamo in Europa. Anche Søren Kierkegaard, l’omologo “urbano” ed europeo di Thoreau, ama camminare da solo ma, invece che in mezzo ai boschi, cammina in città nella sua Christiania, scaricando lungo le vie cittadine le fobie e le nevrastenie accumulate in un’infanzia difficile.

Ha imparato sin da bambino a pensare camminando (o a camminar pensando) tra le mura domestiche, perché il padre, per non farlo uscire di casa, passeggiava con lui avanti e indietro per le stanze di casa. Quando entra nell’adolescenza la consuetudine è trasportata fuori, e quando il padre viene meno Søren la perpetua in solitaria.

Gli piace camminare da solo, ma in mezzo alla gente, avendo contatti, incontri rapidissimi e casuali e alla lunga necessariamente ripetuti: questo gli permette di studiare i suoi simili da vicino ma con un distacco da entomologo, e salvaguarda le sue paure. Così come, a detta della sorella Dorothy, lo studio di Wordsworth erano «il giardino e le colline là fuori», Kierkegaard considera le strade di Christania la sua «sala di ricevimento» e assieme laboratorio.

Nel diario afferma di aver composto tutte le sue opere camminando e in una delle Lettere a Jette scrive:

Camminare è la grande avventura, la prima meditazione: è un addestramento del cuore e dell’anima per l’umanità. […] Soprattutto, non perdere la voglia di camminare: io, camminando ogni giorno, raggiungo uno stato di benessere e mi lascio alle spalle ogni malanno; i pensieri migliori li ho avuti mentre camminavo, e non conosco pensiero così gravoso da non poter essere lasciato alle spalle con una camminata […] ma stando fermi si arriva sempre più vicini a sentirsi malati […] Perciò basta continuare a camminare, e andrà tutto bene.

Non è difficile immaginare come il suo eterno vagabondaggio per le vie di Christania sia percepito dai concittadini: chi non lo considera completamente pazzo lo bolla quantomeno come un ozioso. È quanto capita a quasi tutti i camminatori urbani: Charles Lamb e lo stesso Dickens lo sottolineano spesso nei loro racconti. D’altro canto, come scriverà Leslie Stephen,

le peregrinazioni urbane, sia pure deliziose, hanno a che vedere solo relativamente con ciò che intendiamo per camminare. Sui marciapiedi il passo è imposto anche dagli altri, ci si arresta per vedere o sentire, per salutare qualcuno o per evitare di incontrare qualcun altro. Nelle strade di campagna si coglie la vera estasi dell’oscillazione lunga, ininterrotta, degli arti, il bagliore armonioso di corpo e mente, l’animo che si nutre, cervello e muscoli che si esercitano allo stesso modo.

6. Un altro filosofo deambulante, legato al camminare da una dipendenza che sfiora, e a un certo punto supera, il confine del patologico, è Friedrich Nietzsche. Nietzsche, guarda caso, perde il padre a quattro anni. Quando si consideri che in una situazione più o meno analoga vengono a trovarsi anche Wordsworth, Rimbaud, Gorkji, London, Hamsun, praticamente tutti coloro nei quali ci si imbatte in una ricerca sul camminare, è difficile pensare a una serie di pure coincidenze. Qualche nesso tra la perdita del padre e la camminata quasi compulsiva, la ricerca spasmodica, deve esserci. Potrebbe magari essere la fuga da una figura materna che diventa troppo presente.

Comunque, come tutti i nordici, e i prussiani in particolare, Nietzsche comincia a marciare giovanissimo e consolida l’abitudine negli anni degli studi e durante il periodo dell’insegnamento, quando nei mesi estivi si reca a camminare con amici o colleghi nella Foresta Nera. Scrive a casa resoconti entusiasti delle sue escursioni. «Cammino molto, attraverso i boschi, e ho fantastici colloqui con me stesso».

Ben presto però le condizioni di salute (soffre di terribili emicranie) lo costringono a lasciare l’insegnamento universitario. L’esercizio fisico del cammino diventa allora una vera e propria ossessione, oltre che una terapia.

Se solo potessi avere una casetta da qualche parte; come qui, camminerei sei-otto ore al giorno, formulando pensieri che poi butterei di getto sulla carta.

E questo perché in Nietzsche diventa esplicita l’indicazione del corpo camminante come «filo conduttore del pensiero», supporto in movimento della creazione filosofica:

Di quando in quando, cammin facendo, scribacchio qualcosa su un foglio, non scrivo nulla a tavolino, ci pensano poi i miei amici a decifrare i miei scarabocchi.

Trova il luogo ideale per questa pratica a Sils Maria, in Engadina, e comincia a trascrivere i soliloqui ne Il viandante e la sua ombra, dove afferma che:

bisognerebbe ogni tanto star lontano dai libri per sei mesi e camminare soltanto.

Ciò che per Thoreau erano le foreste, per lui sono le montagne. Non basta camminare, è importante camminare in salita, raggiungere luoghi elevati per ottenere le rivelazioni fondamentali.

Bisogna salire ancora un bel tratto, lentamente, ma sempre più in alto, per arrivare a un punto da cui la vista possa spaziare liberamente sulla nostra vecchia civiltà.

In questo senso, Nietzsche si rifà alla tradizione millenaria che lega l’esperienza del distacco e della solitudine alla faticosa conquista di un luogo impervio e alle suggestioni del paesaggio nel quale questo luogo è inserito. Le intuizioni chiave scaturiscono per lui da ore di esercizio del cammino, di intenso sforzo muscolare, e sono originate da improvvise epifanie: il panorama che si apre inaspettato a una svolta del sentiero o valicando un colle, il contadino incrociato nella calura meridiana, come apparso dal nulla. L’idea stessa dello Zarathustra nasce da uno di questi incontri, e il profeta si presenta così:

Io sono un viandante che sale su pei monti.

È certamente un modo di camminare diversissimo da quello di Kierkegaard, ma anche da quello di Wordsworth. A dispetto dei ripetuti richiami «alla danza in tutte le sue forme, al saper danzare coi piedi, coi concetti, con le parole, con la penna», rimane l’impressione di un passo pesante, faticoso, di un esercizio ascetico attraverso il quale riscattare una salute precaria. In effetti insiste molto sull’ascetismo militaresco, sulla disciplina che deve imporre al proprio corpo per potenziare forze vitali non eccelse.

Dopo l’abbandono dell’insegnamento Nietzsche entra in un decennio di vita sempre più errabonda, trascorsa in gran parte in Italia, nel corso del quale nascono le sue opere più importanti; e il camminare è ormai la condizione fondamentale per il suo pensiero.

Noi non siamo di quelli che riescono a pensare solo in mezzo ai libri – è nostra consuetudine pensare all’aria aperta, camminando, saltando, salendo, danzando, preferibilmente su monti solitari o sulla riva del mare, laddove sono le vie stesse a farsi meditabonde.

Nella ricerca costante di un luogo consono alla sua salute il primo criterio di scelta è la possibilità di fare passeggiate. A Genova:

Bene, questo si che si chiama camminare. Me ne vado in giro per sei e anche otto ore. In verità ho proprio quel genere di vita che desideravo tanto prima

mentre Venezia ha il difetto di non essere una città per chi ama le passeggiate – e io ho bisogno di camminare le mie sei-otto ore all’aria aperta.

Ormai cammina sempre da solo, sempre più alla maniera di Hazlitt, e parla di se stesso in prima persona plurale. È perennemente impegnato ad auscultarsi, a controllare il motore fisiologico del suo pensiero.

Stato di ispirazione profonda. Tutto concepito per strada nel corso di lunghe camminate. Estrema elasticità e pienezza corporea – e questa condizione diventa ossessiva – Stare seduti il meno possibile; non fidarsi dei pensieri che non sono nati all’aria aperta e in movimento – che non sono una festa anche per i muscoli. Tutti i pregiudizi vengono dagli intestini. Il sedere di pietra è il vero peccato contro lo spirito santo.

Di qui discende anche il modello critico per la valutazione dei libri e del pensiero altrui.

Oh, come siamo rapidi nell’indovinare in che modo quel tale è pervenuto ai suoi pensieri, se stando a sedere davanti al calamaio, col ventre sottoposto a compressione, col capo curvo sulla carta; oh, come si fa presto a liquidare anche il suo libro! I visceri costretti in una morsa si tradiscono, ci puoi scommettere, così come si tradisce l’atmosfera della stanza, il suo soffitto, la sua strettezza.

Questa necessità di distinguersi, il disprezzo ostentato per i sederi di pietra, non fanno che confermare l’impressione di un radicalismo da neo-convertito, di una sorta di astio da rivincita su un fisico che non lo sorregge adeguatamente: tanto più se si considera l’importanza che la corporeità viene a assumere nell’economia di un pensiero “dionisiaco”.

Così, quando cominciano a presentarsi problemi alla schiena e non è più in grado di tenere certi ritmi, tornano le emicranie. Ed è la fine. Le ultime passeggiate Nietzsche le farà in manicomio, scortato dalla madre.

7. Nell’Inghilterra vittoriana non sono i filosofi ma ancora i letterati a teorizzare sui modi e sui piaceri del camminare. Quasi a prefazione dei libri di viaggio che compariranno negli anni immediatamente successivi (tra i più famosi Viaggio nell’entroterra in canoa tra Belgio e Francia, Viaggio nelle Cévennes in compagnia di un asino, Edimburgo e tre passeggiate a piedi. A zonzo tra Scozia e Inghilterra) Robert Louis Stevenson pubblica nel 1876 una riflessione sull’andare a piedi (Walking Tours), nella quale riprende in gran parte Hazlitt.

Stevenson in realtà tanto vittoriano non è, anzi, è un irregolare che andrà a cercare dall’altra parte del globo, nei Mari del Sud, un’atmosfera più respirabile.

Qui sono tutti così occupati e hanno così tanti progetti futuri da realizzare e castelli in aria di trasformare in solidi palazzi abitabili su un terreno ghiaioso, che non possono trovare alcun tempo per viaggi di piacere nella terra del pensiero e tra le colline della fantasia.

Non a caso ha esordito come critico letterario con due saggi rispettivamente su Whitman e su Thoreau. E tuttavia, quando esplicita sue le motivazioni, la differenza balza agli occhi: «Per quanto mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Io viaggio per amor del viaggio. Il tutto è solo muoversi». Il rapporto con la natura è senz’altro piacevole, ma non rappresenta a suo parere la motivazione chiave.

Il paesaggio in un giro a piedi è abbastanza accessorio Chi è davvero della fratellanza non viaggia alla ricerca del pittoresco, ma di certi umori allegri – della speranza e dello spirito con cui la marcia inizia al mattino, e della pace e della reintegrazione spirituale del resto della serata. Non può dire se si mette su lo zaino, o lo toglie, con più gioia.

Non si distingue solo dagli americani, rimprovera infatti a Hazlitt certi eccessi.

Io non approvo tutto questo saltare e correre. Entrambe le cose affrettano la respirazione; entrambe distraggono il cervello dalla sua gloriosa confusione a cielo aperto; ed entrambe rompono il ritmo. La marcia irregolare a piedi non è così piacevole per il corpo, e distrae e irrita la mente. Bisogna considerare che una volta che si è ritmati su un passo uniforme, non è più necessario alcun pensiero cosciente per tenere quel passo, ma esso ti impedisce di pensare seriamente a qualsiasi altra cosa.

Qui dunque la mistica non c’entra per nulla, queste sono già indicazioni “tecniche” e sono intese a un’accezione sportiva, anche se tutt’altro che agonistica, della camminata. Stevenson, infatti, non vuole “né andare di trotto a fianco di un campione del camminare, né trascinare i piedi nel tempo con una ragazza.” Non intende ridursi come chi “percorre a piedi una distanza semplicemente inconcepibile per stupire e brutalizzare se stesso, e arriva all’albergo, la sera, con una sorta di gelo sui cinque sensi, e una notte di buio senza stelle nello spirito. Non è per costui la serata luminosa e mite del camminatore temperato! Non gli rimane nulla se non il bisogno fisico di andare a dormire e di un berretto da notte; e persino la pipa, se è un fumatore, sarà insipida e priva di incanto.”

Insiste molto su questo tema della sera:

“Ma è di notte e dopo cena, che viene l’ora migliore. Non ci sono sigari paragonabili a quelli che seguono un buon giorno di marcia; il sapore del tabacco è una cosa da ricordare, è così secco e aromatico, così pieno e così bene. Se si finisce la sera con un grog, ci si accorge di non aver mai bevuto un grog paragonabile a questo; a ogni sorso una tranquillità sollazzevole si diffonde sui tuoi arti e arriva facilmente al tuo cuore. Se leggi un libro – e non lo farai mai, per cui puoi anche saltare questo pezzo – trovi la lingua stranamente filante e armoniosa.”

L’altro tema che ricorre costantemente è quello della percezione diversa del tempo:

Non tenere conto delle ore per tutta la vita equivale, starei per dire, a vivere per sempre. Non avete idea, a meno di aver provato, di quanto infinitamente lungo è un giorno d’estate che si misura solo dalla fame e che ha termine solo quando si ha sonno.

8. Una versione “borghese” del camminare alla Stevenson, dalla quale sono ormai ben lontani i sottintesi anticonformisti di Wordsworth, è proposta ne In Praise of Walking (1881) dal padre di Virginia Woolf, Leslie Stephen. Camminare è per Stephen “una ricreazione”:

Camminare è tra le ricreazioni ciò che l’aratura e la pesca sono tra le fatiche industriali: è un’attività primitiva e semplice,it brings us into contact with mother earth andì che ci porta a un contatto con la madre terra e con launsophisticated nature; natura non sofisticato;it requires no elaborate apparatus and no extraneous excitement. non richiede macchinari complicati e non c’è emozione estranea. È adatta anche per i poeti e filosofi.

Sgombra quindi il terreno da significati mistici, da ricerche di rivelazioni salvifiche:

Il vero camminatore è colui per il quale la ricerca è di per sé incantevole; che non è tanto presuntuoso da considerarsi immune da un certo compiacimento per la prestanza fisica necessaria per la sua ricerca, ma per il quale l’impegno muscolare delle gambe è secondario rispetto alle attività “cerebrali” stimolate dallo sforzo,to the quiet musings and imaginings which arise most spontaneously as he walks, and generate the intellectual harmony which is the natural accompaniment to the monotonous tramp of his feet. alle riflessioni e alle fantasie tranquille che sorgono più spontaneamente quando si cammina, e generano quell’armonia intellettuale che è l’accompagnamento naturale per il vagabondare monotono dei suoi piedi.

Anche quando riprende quasi letteralmente le argomentazioni di Stevenson, il tono risulta ancora più laico: sembra sempre voler mantenere la giusta distanza tra il suo camminare ricreativo e il marciare professionale o semiprofessionale.

Il giorno in cui sono stato pienamente iniziato ai misteri è segnato da una pietra bianca.It was when I put on a knapsack and started from Heidelberg for a march through the Odenwald. È stato quando ho preso su uno zaino e ho intrapreso da Heidelberg una marcia attraverso l’Odenwald.Then I first knew the delightful sensation of independence and detachment enjoyed during a walking tour. Ho conosciuto la piacevole sensazione di indipendenza e di distacco divertito che può offrire un giro a piedi. Essere libero da tutti i fastidi di orari ferroviari o di macchinari estranei, avere fiducia nelle proprie gambe, fermarsi quando se ne ha voglia, seguire qualsiasi traccia venga indicata dalla vostra fantasia, e assaporare tutta la varietà caratteristica dei tipi umani in ogni locanda dove ci si fermi per la notte.

Stephen è un forte camminatore in proprio, un eccellente alpinista (il suo Il terreno di gioco dell’Europa. Scalate di un alpinista vittoriano, è un classico della letteratura alpina) ma è soprattutto un biografo, una fonte preziosissima e piacevole. In pochi tratti, con brevissimi aneddoti, disegna personaggi ed evoca atmosfere.

Carlyle era un camminatore vigoroso, e anche nei suoi ultimi anni è stato una figura sorprendente.One of the vivid passages in the Reminiscences describes his walk with Irving from Glasgow to Drumclog. Uno dei passaggi più vivaci delle sue “Reminiscenze” descrive una passeggiata con Irving da Glasgow a Drumclog. Qui si sono seduti sul ciglio di una torbiera, mentre lontano, molto lontano verso occidente, oltre l’orizzonte marrone, si innalzava, visibile a molti chilometri di distanza, un’alta piramide bianca e irregolare. Ailsa Craig, abbiamo subito intuito, e il pensiero è corso ai mari e agli oceani laggiù.

La visione naturalmente fa nascere una conversazione solenne, che rimarrà un evento per entrambi.

Né Irving né Carlyle in quei giorni si tiravano indietro di fronte a qualsiasi distanza, si aggiunge, e il giorno dopo Carlyle fece la sua passeggiata più lunga, 54 miglia.

Qualche volta però il critico letterario (era la sua attività “seria”) ha il sopravvento, e non riesce a contenersi.

Un esempio notevole dell’influenza salutare del camminare potrebbe essere dato dai casi di Walter Scott e di Byron. Scott, nonostante fosse zoppo, si deliziava di passeggiate da venti a trenta miglia al giorno, e arrampicava in falesia, confidando nella forza delle sue braccia per rimediare agli inciampi del suo piede.The early strolls enabled him to saturate his mind with local traditions, and the passion for walking under difficulties showed the manly nature which has endeared him to three generations. Le passeggiate gli hanno permesso di nutrire la mente con le tradizioni locali, e la passione per il camminare a dispetto delle difficoltà ha educato quella natura virile che lo ha reso caro a tre generazioni. La zoppia di Byron era invece troppo grave per permettergli di camminare, e quindi tutti gli umori malsani che sarebbero svaniti con buone marce in campagna si sono accumulati nel suo cervello e hanno causato quei difetti, la morbosa affettazione e la misantropia perversa, che gli hanno impedito di diventare il più grande intelletto del suo tempo.

C’è da chiedersi cosa avrebbe detto di Leopardi, se lo avesse conosciuto.

Il modello “vittoriano” (e positivistico) proposto da Leslie Stephen, lo troviamo perfettamente esemplificato nel secolo successivo in George M. Trevelyan. Già nell’aspetto: alto e leggermente curvo, gli occhiali con montatura in acciaio o in argento sotto pesanti sopracciglia a strapiombo, i capelli e i mustacchi argentati, i pantaloni larghi di tweed, le calze di lana grigie a costine sotto grandi stivali neri.

Chi aveva camminato con lui ricordava che copriva i chilometri mantenendo ritmi faticosissimi, senza tuttavia interrompere mai un energico flusso di conversazione. Sarebbe stato riconosciuto immediatamente come inglese, e come inglese della upper class, dovunque si fosse presentato.

Il suo Walking esordisce così: «Ho due medici, la mia gamba sinistra e la mia destra». Parrebbe Seneca, o san Girolamo, invece è qualcosa di diverso e lo testimonia il fatto che uno storico professionista ci scriva sopra un saggio.

Il camminare non è per lui solo un esercizio salutistico, è insieme un termometro e una terapia: «I miei pensieri si mettono in cammino con me come degli ammutinati […] ma quando li riconduco a casa scherzano tra loro come boy-scout», soprattutto un modo d’essere, quasi una necessità.

Bertrand Russell racconta di aver trovato la moglie di Trevelyan, il giorno delle nozze, in trepida e malinconica attesa, perché lo sposo «non se la sentiva di affrontare tutta una giornata senza sgranchirsi le gambe», ed era uscito a fare una passeggiata.

Rientrò a notte fatta, stravolto, dopo aver percorso quaranta miglia. È probabile che la passione dei sensi non fosse il principale ingrediente di quel matrimonio, ma rimane comunque significativo il fatto che a motivare la camminata fosse non un qualsivoglia scopo, quanto piuttosto una sorta di compulsione. «Dopo una passeggiata di una giornata tutto ha due volte il suo valore usuale». Chissà cosa ne pensava la sposa.

La stessa compulsione pare muovere per sessant’anni le gambe di Stephen Graham. La dolce arte di camminare, (1927), un suo piccolo trattato che si inserisce in una amplissima produzione di libri di viaggio, è un gioiellino. La guida perfetta per diventare un vagabondo. La filosofia di fondo è però più vicina a quella di Leslie Stephen che a quella di Trevelyan.

Graham propugna di «viaggiare con bagaglio leggero», lentamente, e facendolo solo per il gusto di farlo. Non è un integralista della camminata, anche se di suo è stato un camminatore formidabile. Per questo non si fissa sul viaggiare solitario: ritiene anzi che «non c’è forse nessun test di amicizia più veritiero che il vagabondare a lungo con qualcuno. Se volete conoscere un uomo, andare in vagabondaggio con lui». E soprattutto «scoprirete poco alla volta tutti i vostri egoismi, e la vostra capacità di superarli».

Questo ci spinge a tornare sul discorso della camminata in solitaria o in compagnia. Su questo tema come abbiamo visto la linea dura di Rousseau e Hazlitt riscuote il favore della stragrande maggioranza dei praticanti. Stevenson in Walking Tours la ribadisce a chiare lettere, adducendo le motivazioni essenziali:

In un giro a piedi si dovrebbe andare da soli, perché la libertà è essenziale: perché si dovrebbe essere in grado di fermarsi o di proseguire, e seguire questo e quel cammino come ci porta il capriccio: e anche perché occorre tenere il proprio passo.

Il nodo sembra essere alla fine ciò di cui si va in cerca quando ci si mette in cammino. Wordsworth, come abbiamo visto, andava in cerca degli altri, oltre che della natura. E la stessa motivazione la troviamo ad esempio espressa in Mark Twain quando scrive:

Il vero fascino della camminata a piedi non sta nei passi che fai, o nel paesaggio che vedi, ma nel mantenere il sangue ed il cervello attivi; il paesaggio e gli odori esercitano sull’uomo un fascino discreto e incosciente e danno conforto all’occhio, all’anima e ai sensi; ma il piacere supremo sta nel parlare.

Rousseau, Hazlitt e Stevenson sono in cerca soprattutto di se stessi. Graham riesce a conciliare le due cose. Partendo da una posizione diametralmente diversa da quella di Trevelyan, alla fine approda alle stesse conclusioni. La strada unisce più di quanto l’appartenenza di classe divida.

Sulla strada si rivelano le debolezze e i punti di forza del carattere. Ci sono quelli che si lamentano continuamente, facendo si che ogni miglio sembri lungo tre. E ci sono coloro che hanno riserve inesauribili di allegria, che cantano per i loro compagni nelle ore della stanchezza, e che in salotto non mostrerebbero mai queste qualità. La strada rivela la forza, l’intraprendenza, il coraggio, la pazienza e l’energia; o, per contro, la mancanza di tutte queste cose.

Se si volesse trasporre sullo schermo la biografia di Graham, sarebbero necessarie una decina di puntate. Graham è un pellegrino naturale della vita. Giovanissimo legge Dostoevskji e matura una vera e propria passione per la vecchia Russia ortodossa, che gli appare come un mondo di affascinante mistero. È alla ricerca di un senso superiore, di una ricchezza spirituale che l’Occidente ha perduto.

Appena gli è possibile si trasferisce a Mosca, praticamente senza un soldo e senza bagagli ma armato di un apparecchio fotografico, e si immerge nella vita della parte più umile della popolazione russa. Subisce il fascino del clima arcaico e della sacralità che circonda le chiese dei Vecchi Credenti, e comincia a muoversi, sempre a piedi, alla scoperta di sempre nuove suggestioni.

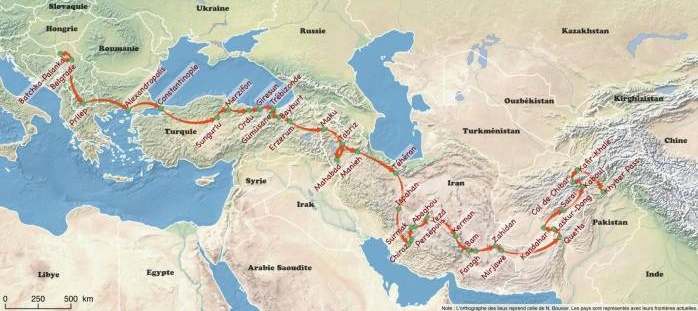

Percorre le montagne del Caucaso, poi si spinge a nord negli Altai e sino a Arcangelo, quindi a sud fino al Mar Nero, e di lì via Costantinopoli sino alla Terra Santa, dove arriva in compagnia di un gruppo di pellegrini.

Racconta questi viaggi in libri come Vagabondo nel Caucaso, Russia Sconosciuta e Con i pellegrini russi a Gerusalemme, che lo fanno conoscere anche oltreoceano. Può quindi recarsi in America, dove percorre mille chilometri per arrivare a Chicago e ha lo stesso impatto negativo già registrato da Hamsun e da Gorkji.

Allo scoppio del primo conflitto mondiale torna in Russia come corrispondente di guerra e dopo la caduta dello Zar si arruola nelle guardie scozzesi, con le quali combatte in Francia. Nel 1919 torna negli Stati Uniti, conosce Vachel Lindsay e cammina con lui nelle Montagne Rocciose.

Nel 1921 altro viaggio a piedi che dall’Italia, via Jugoslavia, lo porta in Grecia, torna poi attraversando Bulgaria, Romania Cecoslovacchia e Polonia, e quindi Germania e Francia. A questo punto non ha quarant’anni e vivrà ancora per oltre mezzo secolo (è nato nel 1884 e muore nel 1975), senza fermarsi un attimo.

Camminare è dunque per Graham qualcosa di molto affine al pellegrinaggio: una ricerca di verità e di intuizioni che potrebbero ridisegnare la sua vita e la sua visione del mondo. È però anche molto diverso, perché questa ricerca non ha per meta un luogo di culto, anzi, non si propone alcuna meta ma piuttosto diventa un metodo. E lo scopo, quello della rigenerazione spirituale, può essere raggiunto attraverso la pratica stessa, se questa è libera da ogni condizionamento mentale.

Per questo Graham mescola Thoreau:

Se indossi gli abiti vecchi e ti metti per strada, fai senz’altro il gesto giusto

a Stevenson:

Sono incline a misurare il tempo impiegato, non le miglia. Se copri un centinaio di miglia in una settimana significa solo che hai vagabondato più a lungo rispetto a se fossi andato di fretta in tre giorni» e riecheggia anche Nietzsche «Solo se hai passato una notte sotto la pioggia, o hai perso la strada in montagna e mangiato tutto il cibo, puoi capire se hai un cuore forte e sei pronto a ogni evenienza.

Ma soprattutto intuisce già quale deriva sta prendendo la faccenda:

Guardati dall’andare a Gerusalemme, solo per poter tornare indietro e dire al mondo che ci sei stato. Rovineresti tutto ciò che trovi lungo il cammino.

La cosa un po’ paradossale è che lui al mondo lo ha detto.

9. Il nostro excursus sulla trasformazione di significato subita dal gesto di camminare potrebbe fermarsi proprio qui, sul paradosso di Graham. Graham appartiene ancora al novero dei camminatori “classici”, ma rappresenta anche il momento di transizione alla camminata post-moderna. Dopo di lui accade per la marcia esattamente quello che accade nell’alpinismo. La dimensione sportiva, agonistica, spettacolare e professionale prende il sopravvento su quella “ricreativa”.

Esistono tuttavia altri modi di camminare, che magari si collocano un po’ a margine rispetto alla nostra ricerca, ma mi paiono comunque degni di un cenno. Sono a margine per motivi diversi.

Il camminare può ad esempio essere strumento per una ricerca condotta eminentemente con lo sguardo rivolto verso l’esterno. Magari alla natura di per sé, e non ai riflessi che ha su di noi.

Un caso emblematico è quello di Richard Jefferies. Jefferies è un irrequieto sin da ragazzino. Trascorre l’infanzia in una fattoria del Wiltshire, lascia presto la scuola e a sedici anni scappa in Francia con un cugino con l’intenzione di raggiungere a piedi la Russia (ha letto evidentemente i racconti di John Dundas Cochrane, del quale parleremo). Il tentativo naturalmente fallisce, così come quello immediatamente successivo di imbarcarsi per l’America.

Deve rassegnarsi e comincia a peregrinare da solo per le campagne attorno a Swindon, allampanato, un po’ curvo, rapidissimo nella falcata. Questo, e il fatto che sia molto trasandato nell’abbigliamento, porti i capelli lunghi e abbia sempre con sé una pistola, gli guadagnano una comprensibile fama di folle. Ma in realtà Jefferies ha trovato attorno a casa quel che voleva cercare lontano.

Comincia a scrivere articoli sulla vita rurale, si trasferisce a Londra e batte sistematicamente le campagne dell’Inghilterra meridionale, producendo nel corso della sua breve vita (muore nel 1887, a soli trentanove anni) alcuni tra i libri di storia naturale più amati dai lettori inglesi – The Poacher Amateur (1879) e Round About a Great Estate (1880) – oltre a Bevis, un classico della letteratura per ragazzi.

Scrive anche, come Butler, un romanzo del genere post-apocalittico, Dopo Londra (1885), nel quale immagina che dopo una catastrofe la campagna inglese torni a essere dominio della natura selvaggia e i sopravvissuti retrocedano a una forma di vita medioevale. Il romanzo influenzerà molti autori successivi di distopie, tra i quali William Morris.

La passione naturalistica è raccontata da Jefferies in The Story of My Heart (1883), dove il camminare è sempre presente ma non è mai protagonista, lasciando invece spazio a ciò che scorre ai lati della strada o del sentiero.

Dello stesso tenore è il rapporto che intrattiene col camminare Edward Thomas. Thomas è un saggista, poeta e biografo – scrive non a caso le biografie di Jefferies e di George Borrow, mentore del supertramp William H. Davies e amico di Robert Frost, ma soprattutto è un camminatore infaticabile. È mosso da una forma di depressione, il che lo classificherebbe tra gli affetti da quel determinismo ambulatorio del quale parleremo tra breve, ma non vaga a caso.

Cammina lungo «strade antiche e indelebili consunte dagli zoccoli, dai piedi scalzi e dai bastoni strascicati di molte generazioni ormai scomparse». Cerca le vie antiche, strade romane o sentieri medioevali, che hanno lasciato tracce appena percettibili anche a un occhio esperto e che, una volta individuate, disegnano un reticolo non solo geografico ma anche storico. «Sempre e ovunque l’uomo ha camminato venando la terra di sentieri visibili e invisibili, lineari e tortuosi. There are walks in which we tread in the footsteps of others,In ogni passeggiata noi calpestiamo le orme di altri» dirà nel poemetto In Praise of Walking il suo connazionale Thomas Clark.

E Thomas rintraccia proprio queste venature e queste orme, ne ricostruisce il complesso intreccio e ce lo fa ripercorrere in libri come Beautiful Wales (1905), dedicato alla sua terra d’origine, e The Heart of England (1906).

A differenza di Jefferies non cerca ciò che sta a lato della via, ma tutto ciò che serve a caratterizzare topograficamente la via stessa, pietre miliari, resti di ponti, terrapieni, svolte, incroci, segnali: e immagina coloro che la via l’hanno percorsa nei tempi, le relazioni umane che da essa sono state favorite. Esattamente come per Jefferies la sua ricerca viene precocemente interrotta dalla morte: cade a trentanove anni, nel 1917, combattendo in terra francese.

Non è affatto indispensabile però essere stravaganti, o essere inglesi, per entrare nel novero dei camminatori classici. Contemporanei di Graham sono ad esempio sul continente diversi cantori del camminare, primo tra tutti Hermann Hesse, che portano sfumature nuove in questa pratica.

Hesse, ad esempio, deve molto ai suoi riferimenti culturali orientali: cammina come Stevenson, o come Leslie Stephen, ma non è altrettanto disincantato.

Robert Walser invece è decisamente lontano dallo stampo del camminatore inglese: la prende molto più bassa. Si potrebbe dire che sta ai marciatori anglosassoni come nell’alpinismo Kugy sta agli scalatori inglesi, a Mummery e a Mallory.

Ne La Passeggiata ci dà forse la più esemplare giustificazione di quella che ancora, ai suoi tempi come a quelli di Kierkegaard, era considerata una pratica oziosa. E lo fa senza tirare in ballo le endorfine. Così infatti risponde a un giudice che gli imputa l’oziosità e il vagabondaggio:

Ogni passeggiata è piena di incontri, di cose che meritano d’esser viste, sentite. Di figure, di poesie viventi, di oggetti attraenti, di bellezze naturali brulica letteralmente, per solito, ogni piacevole passeggiata, sia pur breve. La conoscenza della natura e del paese si schiude piena di deliziose lusinghe ai sensi e agli sguardi dell’attento passeggiatore, che beninteso deve andare in giro a occhi non già abbassati, ma al contrario ben aperti e limpidi, se desidera che sorga in lui il bel sentimento, l’idea alta e nobile del passeggiare. Senza le passeggiate e la relativa contemplazione della natura, senza questa raccolta di notizie, che allieta e istruisce insieme, che è ristoro e incessante monito, io mi sento come perduto, e realmente lo sono.