I fratelli Schlagintweit alla scoperta dell’Himalaya

di Paolo Repetto, 30 gennaio 2026

Introduzione

Sarà per via del cognome quasi impronunciabile, o più probabilmente perché nella cultura italiana viaggiatori ed esploratori non hanno mai goduto di molto spazio: sta di fatto che dalle nostre parti le vicende dei fratelli Schlagintweit sono pochissimo o per nulla conosciute. Eppure la storia di questi tre scienziati-esploratori bavaresi è tutt’altro che banale, sia per l’apporto che hanno dato alla conoscenza geografica che per gli eventi drammatici che li hanno visti coinvolti. Credo allora di dover rendere loro nel mio piccolo un po’ di giustizia, finché la memoria mi regge, ricucendo in un quadro passabilmente coerente i brandelli di notizia rintracciati qui e là. Nel frattempo, rimango in attesa di poter leggere prima o poi almeno la versione inglese dei Reisen in Indien und Hochasien.

Al momento non ne esiste alcuna. Non pare infatti che gli esploratori bavaresi siano molto più popolari altrove: per scrivere questo pezzo ho consultato una trentina di opere generali sulla storia delle esplorazioni, e altrettante specifiche sulle ricognizioni effettuate nell’Ottocento in Asia Centrale, e solo in un paio di testi ho trovato menzionati i loro nomi. L’oblio è calato sulla loro storia, e vedrò poi di darne una spiegazione. Per ora aggiungo solo che ultimamente ci si è messa anche la cancel culture, che stigmatizza tutta quella genìa di avventurieri come avanguardia del colonialismo, del razzismo, dello sfruttamento, e di questo passo temo che anche molti nomi più famosi dei loro verranno definitivamente depennati dalla storia.

Come dicevo, ad oggi non esiste alcuna traduzione, né inglese né francese, e tantomeno italiana, dei Reisen in Indien und Hochasien, il monumentale diario (sono quattro volumi, piuttosto spessi) redatto da Hermann e Robert von Schlagintweit, che raccoglie e sintetizza le relazioni di viaggio, le osservazioni geografiche, gli incontri culturali e le scoperte scientifiche. Il dettaglio di tutto questo, ovvero l’apparato completo dei dati, è stato riversato dai due fratelli in qualcosa come ventiquattro volumi. Anche le notizie biografiche reperibili sul Web sono scarsissime (provateci: in pratica riporta solo le menzioni che ne ho fatto io in precedenti scritti) e spesso si tratta di maldestre traduzioni di voci da dizionari o enciclopedie tedesche, mentre le fonti indirette di informazione più preziose rimangono le poche pagine loro dedicate da Sven Hedin o da storici inglesi dell’alpinismo come John Keay (è lì che li ho scovati).

Herman Schlagintweit, La cima del Kanchinjinga visto dalla cresta di Singalila nell’Himalaya del Sikkim (acquarello, giugno 1855)

Herman Schlagintweit, Central Assain e le giungle del Brahmaputra dalla collina di Ogri vicino a Tezpur (acquarello, gennaio 1856)

Il trifoglio di Humboldt

Robert e Hermann Schlagintweit, Il ghiacciaio del Karakorum (litografia, 1856)

I fratelli Schlagintweit erano cinque, tutti maschi, rampolli di una famiglia decisamente agiata di Monaco di Baviera. Il padre era un oculista famoso, proprietario di una clinica privata per la cura delle malattie degli occhi e appassionatissimo di ogni branca della scienza. La madre, dal cognome (Hoegersbraeuerin) ancor più impronunciabile, amava l’arte e trasmise il suo entusiasmo a tutta la famiglia e il suo talento ai figli, facendo loro frequentare sin da ragazzi dei corsi di pittura. La sua influenza continuò a farsi sentire anche dopo la precocissima scomparsa avvenuta tragicamente nel 1839, mentre stava tentando di dare alla luce un sesto figlio.

Quelli di cui andrò a parlare sono il primogenito Hermann, nato nel 1826, Adolph, del 1829, e Robert del 1833. Gli altri due, Edward nato nel 1831 e Emil del 1835, rimangono fuori dalla nostra storia. Tutti quanti avevano ricevuto un’ottima istruzione umanistica e linguistica, completata da un’educazione scientifica fortemente voluta dal genitore e impartita da insegnanti privati accuratamente scelti. Come da tradizione Hermann avrebbe dovuto seguire le orme paterne e indirizzarsi quindi alla medicina: ma dopo il primo approccio universitario aveva abbandonato quel ramo di studi per abbracciare invece quelli di Geografia. Lo stesso avvenne qualche anno dopo per Adolph, che si dedicò alla geologia, e di seguito per tutti gli altri: il terzogenito Eduard intraprese la carriera militare, Robert scelse la botanica, Emil fu linguista e tibetologo. Insomma, dei cinque nessuno mostrò il minimo interesse per la medicina. E il fatto che il genitore non abbia posto troppi ostacoli alle loro vocazioni credo la dica lunga sul clima di libertà che vigeva all’interno della famiglia, nei rapporti tra i suoi componenti.

Un altro indizio fortemente significativo è che già nel 1842, quando Hermann aveva solo sedici anni e Adolph addirittura tredici, i due intrapresero la loro prima grande escursione in montagna, accompagnati da una sola guida. Il viaggio a piedi li portò da Monaco a sconfinare in Austria, costeggiando nel percorso un paio di magnifici laghi e gli orridi creati dai fiumi alpini, e ad attraversare villaggi montani, ma anche deliziose cittadine come Innsbruck. L’intenso rapporto con l’arte aveva imbevuto i ragazzi dello spirito romantico, nella versione “simbolista” rappresentata al suo apice dalla pittura di Caspar Friedrich. L’impressione riportata a contatto con paesaggi che sembravano usciti dai suoi dipinti fu fortissima, tale da indurli a ripetere di lì in poi, in ogni possibile occasione, escursioni di questo tipo.

Hermann, Adolph e Robert Schlagintweit

Il più entusiasta era Adolph, che aveva precocemente maturato un distacco profondo dall’ambiente urbano e dalle sue frivolezze, e che più tardi scrisse a proposito di questa prima esperienza “Gli abitanti della città vestiti magnificamente, i signori con cappelli di piume e frack, le dame in velluto e seta, sono un ridicolo contrasto con lo splendore semplicemente sublime della natura che ci circonda”. Il ragazzo era talmente motivato che concluse a stento gli studi superiori, perché aveva l’impressione di perdere tempo, risultandogli molto più proficuo lo studio con gli insegnanti privati, specialisti nei vari settori scientifici, che il padre gli aveva messo a disposizione. Lo stesso Adolph attraversò a diciotto anni l’Old Weisstor, impresa che all’epoca non era affatto ordinaria e che testimonia di una eccezionale forza di carattere e di un gran sangue freddo.

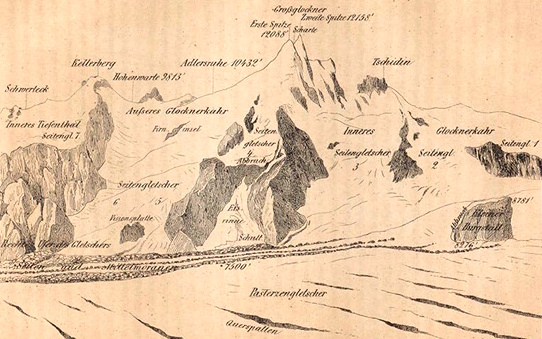

Negli anni tra il 1847 e il 1849 i due giovanissimi scienziati di Monaco – geografo il primo e geologo il secondo – effettuarono intense ricerche topografiche, glaciologiche e botaniche in molte regioni delle Alpi (Tirolo, Svizzera, Piemonte e Savoia), cimentandosi nel contempo (e portando a termine) nelle ascensioni del Similaun (quello di Otzi) e del Wildspitze e, in seguito, anche quella del Grossglockner, massima elevazione austriaca. Tutte ripetizioni, ma effettuate comunque ai primordi dell’alpinismo, su percorsi impegnativi e su montagne che si approssimano ai quattromila metri, quando ancora la maggior parte delle cime alpine erano inviolate.

Gli exploit alpinistici, la conquista delle vette, non erano però lo scopo prioritario delle loro escursioni. Nel periodo centrale dell’Ottocento l’alpinismo praticato a fini scientifici, quello per intenderci dei pionieri, di De Saussure, di Humboldt[1], e successivamente di Forbes e di Tyndall, stava gradualmente ma inesorabilmente cedendo il passo a quello sportivo di Wymper e di Mummery. Per tutta la prima metà del secolo le Alpi avevano attirato naturalisti, geologi, fisici, oltre a poeti e critici d’arte come John Ruskin. Ma nel 1851 l’inglese Albert Smith, dopo aver partecipato alla quarantesima ascensione al monte Bianco, aveva allestito all’Egyptian Hall di Londra una serie di conferenze-spettacolo corredate da diorami, giochi di luce, musiche, narrazioni, oggetti tipici, dagli slittini ai bastoni alpini e alle corna di camoscio, tanto da offrire agli spettatori la sensazione di essere loro stessi a scalare la cima. Le conferenze conobbero duemila repliche fino al 1858, e videro una impressionante partecipazione di pubblico, tanto da far parlare di una “mania del monte Bianco” e da far riversare poi nella Valle d’Aosta folle di visitatori inglesi. Era la fine dell’età dell’innocenza: le Alpi diventavano lo scenario grandioso di un eccitante spettacolo.

Gli Schlagintweit erano al contrario tra gli ultimi epigoni del vecchio alpinismo. Salivano le montagne per compiere meticolose misurazioni e ricerche. Erano reduci dalla entusiasmante lettura del Cosmos di Humbold (il primo volume era stato edito nel 1845, il secondo due anni dopo), e prima ancora avevano già divorato i suoi diari di viaggio e buona parte delle sue relazioni scientifiche. Ne avevano assorbito lo spirito e adottato il metodo. Tre le altre cose, il messaggio trasmesso da Humboldt affermava che la contemplazione scientifica della natura è di per sé edificante, e tanto più edificante risulta ogni attività ad essa connessa (fare schizzi, raccogliere campioni e leggere le strumentazioni) se praticata su una montagna, dove la vista è migliore, gli orizzonti si allargano. le specie sono più rare e le misurazioni più difficili. Per gli Schlagintweit queste parole erano vangelo.

Adolph Schlagintweit, Il passo Mustagh in Pakistan (acquarello, agosto 1856)

Nel 1849 Hermann e Adolph si erano trasferiti a Berlino. Si rendevano conto che in Baviera i loro talenti non avevano la minima probabilità di essere riconosciuti e incoraggiati. Come scriveva Humboldt, Monaco era “una città di reazionari e burocrati, con un sovrano che pensa solo alla sua amante spagnola” (la bellissima Lola Montez, che era stata operata agli occhi proprio dal dottor S. e per la quale il sovrano rinunciò poi al trono). Berlino offriva invece una vivacissima vita culturale e la possibilità di incontrare spiriti affini: primo tra tutti proprio il grande vecchio, Alexander von Humboldt (all’epoca aveva 80 anni), che aveva già sentito parlare dei ragazzi e ne era incuriosito.

Non è difficile immaginare l’incontro tra il loquacissimo barone prussiano, un “pozzo di scienza” come lo definivano tutti i suoi interlocutori, e i solidi provincialotti ventenni. I due rimasero affascinati dall’enorme sapere del maestro e dalla sua disponibilità, mentre questi fu conquistato dal loro entusiasmo, dalla serietà, dalla precocità del loro spirito e della loro cultura. Quando si aggregò anche Robert, cominciò ad appellarli cumulativamente “il trifoglio” (mentre Federico Guglielmo IV di Prussia, che li trovava particolarmente simpatici, chiamava Hermann e Adolph “i fratelli siamesi”, dal momento che erano inseparabili).

Humboldt aveva trovato i perfetti interpreti di un’eredità scientifica che si era prodigato per decenni a costruire, incoraggiando e agevolando giovani discepoli. Come era accaduto per Linneo un secolo prima, questi andavano a costituire la sua milizia privata, che combatteva per la scienza e gli forniva i dati necessari per completare il disegno del Cosmos. Dopo l’uscita del primo volume del Cosmos per un decennio (almeno fino alla comparsa de L’Origine della specie) la sua idea di una natura animata da un vasto concatenamento di forze, che agivano in maniera unitaria e armonica a dispetto della diversità dei fenomeni attraverso i quali si manifestavano, parve fornire la spiegazione più completa ed avanzata di un ordine olistico, e parve essere comprovata dalla verifica del ripetersi delle sue leggi in tutte le diverse aree del mondo. Per effettuare queste misurazioni era necessario scegliere, addestrare, incoraggiare e sguinzagliare schiere di giovani scienziati, animati da spirito di sacrificio e dalla capacità di cogliere ogni singolo aspetto della natura all’ interno di un grande quadro organico. La verifica doveva essere effettuata sul campo, percorrendo e misurando il mondo in tutte le sue in tutte le sue dimensioni e condizioni.

Nel caso degli Schlagintweit i requisiti c’erano tutti: una sensibilità estetica educata a cogliere l’insieme del “panorama”, una preparazione scientifica vasta e ferrea, costituzioni fisiche robuste e allenate alla fatica e ai disagi; in più, fondamentale, un’assoluta dedizione alla causa. Li prese quindi sotto la sua ala e fece anche loro conseguire, a dispetto della giovanissima età, l’habilitation, ovvero la licenza per l’insegnamento all’Università di Berlino.

Probabilmente proprio l’aver adottato la visione naturalistica di Humboldt e l’averne applicato sin troppo alla lettera il metodo fu una delle ragioni della scarsa risonanza dei loro viaggi. In termini di filosofia della natura in effetti non portavano nulla di nuovo: il loro lavoro era tutto volto a cercare conferme “matematiche” di una teoria già esistente. Inoltre il grande pubblico cominciava già ad essere attratto da chi ai viaggi, alle esplorazioni, alla montagna si dedicava mosso solo da spirito di conquista e per diletto.

Quando nel 1850 Hermann e Adolph pubblicarono insieme i risultati delle ricerche compiute negli anni precedenti, con il titolo di Untersuchungen über die Physicalische Geographie der Alpen in ihren Beziehungen zu den Phaenomenon der Gletscher, zur Geologie, Meteorologie und Pflanzengeographie (1 vol. + atlante; Leipzig, Barth), dando prova sia di un grande rigore scientifico che di non comuni abilità artistiche, il loro lavoro venne apprezzato solo dagli specialisti (ma anche da questi, a dire il vero, senza particolari manifestazioni di entusiasmo. Ho rintracciato una recensione dell’epoca, sul bollettino di una delle primissime associazioni alpinistiche italiane, che si limita a prendere atto del lodevole impegno, senza spendersi in elogi). E tra gli specialisti naturalmente c’era Humboldt, al quale l’opera era stata dedicata.

I fratelli rimasero a Berlino nei successivi cinque anni, muovendosi solo per un viaggio in Inghilterra, dove non faticarono a guadagnarsi simpatie, e per periodiche escursioni sulle Alpi. Il loro interesse per le regioni alpine rimaneva in effetti totalizzante, tanto che già nell’estate del 1851 intrapresero una nuova campagna scientifico-alpinistica, questa volta sul massiccio del Monte Rosa. Lungo il percorso effettuarono la solita enorme quantità di osservazioni topografiche, geologiche e naturalistiche. Erano accompagnati da tre guide di Zermatt, una della quali, Peter Taugwalder, sarebbe poi stato nel 1865 tra i sopravvissuti alla tragica scalata del Cervino con Wymper.

Tra la metà di agosto e i primi di ottobre batterono tutto il massiccio del Rosa, tentando anche di salire per primi la Punta Dufour e arrivando a pochi metri dalla vetta (sarebbe stata conquistata solo quattro anni dopo da una cordata inglese). Raggiunsero comunque la Punta Dunant (4.632 m), una delle vette secondarie del gruppo, di soli pochi metri più bassa della Dufour: una cima di tutto rispetto, che richiede esperienza su roccia e ghiaccio, con passaggi esposti e arrampicate di terzo grado. Dopo aver monitorato tutta l’area circostante, compreso il ghiacciaio del Lys, e aperto una via sul lato nord-occidentale della Pyramide Vincent (4215 m), ridiscesero a Gressoney e di lì mossero verso il Bianco, valicando in successione cinque colli intermedi.

Hermann Schlagintweit, Ponte sospeso di canna, fiume Temshang, colline di Khassia (acquarello, novembre 1855)

Hermann e Adolph Schlagintweit, Carta del Monte Rosa (1854, Collezione Giorgio e Laura Aliprandi)

I risultati di questo tour de force si videro tre anni dopo, nel 1854, quando Adolf e Hermann diedero alle stampe i dati raccolti durante queste ricerche in Neue Untersuchungen über die Physicalische Geographie und die Geologie der Alpen (1 vol. + atlante; Leipzig, Wetzel). L’opera, ancor più della precedente, impressionava per la novità dell’approccio e l’ampiezza delle osservazioni scientifiche, nonché per la bellezza del corredo iconografico. La carta del massiccio (in scala 1:50.000), in particolare, è rimasta insuperata per oltre un secolo, ma anche le osservazioni di carattere geologico e naturalistico erano stupefacenti per la loro modernità.

Con queste credenziali i fratelli Schlagintweit si presentarono dunque all’appuntamento che la storia (e von Humboldt) avevano loro riservato.

L’occasione di mettere a frutto la grande esperienza scientifica e alpinistica maturata si presentò nel 1854. La Compagnia inglese delle Indie Orientali, che stava espandendo la propria influenza sia economica che politica su tutto il Deccan, aveva deciso di estendere all’intero subcontinente, e nella fattispecie alle aree pre-himalayane del Kashmir, la mappatura geomagnetica (ovvero la rappresentazione grafica delle linee e dell’intensità del campo magnetico terrestre, fondamentale per studiare – e prevedere – le variazioni climatiche). Per questa operazione era necessario individuare degli studiosi preparati e di provata esperienza, e la Compagnia si era rivolta alla massima autorità in materia, naturalmente Alexander von Humboldt, per avere indicazioni. Al nostro non era sembrato vero: l’incarico sembrava tagliato su misura sulle caratteristiche dei fratelli Schlagintweit. Aveva dunque coinvolto il re di Prussia in una compartecipazione al finanziamento della spedizione e aveva sollecitato il conferimento di quest’ultima ai suoi protetti, riuscendo alla fine a vincere tutte le obiezioni campanilistiche mosse dagli ambienti scientifici (e politici) inglesi.

Gli Schlagintweit naturalmente non si fecero pregare. Adolph fu senza dubbio quello più attivo nella promozione dell’impresa e nella conseguente assegnazione dell’incarico. Presentò ai futuri sponsor un ambizioso piano di osservazioni sulla meteorologia e sulla geografia fisica del paese, che riguardasse “la temperatura dell’aria, la temperatura della Terra a diverse profondità sotto la superficie e la temperatura delle sorgenti; il fenomeno molto importante dell’umidità atmosferica a diverse altezze; i fenomeni ottici dell’atmosfera, l’elettricità atmosferica e la composizione chimica dell’atmosfera”. Ma il piano contemplava anche una serie la più completa possibile di osservazioni sulla geologia dell’India e dell’Himalaya. “Sarà molto essenziale determinare l’elevazione di molti punti importanti tramite osservazioni barometriche o in parte trigonometriche, e calcolare sezioni accurate dei diversi percorsi e delle mappe geologiche di dove potremmo poter restare più a lungo. Ci impegneremo il più possibile a raccogliere fossili, per determinare con precisione l’età comparativa dei diversi strati sedimentari e per accertare il loro ordine di sovrapposizione”. Senza dimenticare per “la geografia delle piante in relazione con i fenomeni fisici generali del paese […]”. Era palesemente una missione improntata al più puro spirito humboldtiano. E come tale venne approvata da un comitato della Royal Society, nel quale figurava anche Charles Darwin.

Una volta ottenuto ufficialmente l’incarico, Adolph si trasferì immediatamente in Inghilterra, dove curò tutta la parte diplomatica, le relazioni, i permessi, le lettere di raccomandazione, nonché l’organizzazione materiale del viaggio e i contatti coi finanziatori. Hermann, rimasto sul continente, si occupò di reperire o di far costruire appositamente tutta la strumentazione necessaria. Riuscirono a far coinvolgere come assistente anche Robert, che a dispetto della giovanissima età si sarebbe rivelato in seguito particolarmente intraprendente.

A settembre del 1854 il “trifoglio” era già in viaggio per l’India, e sbarcava a Bombay verso la fine di ottobre. In una lunga lettera spedita a Humboldt durante la traversata, dove erano riportate le impressioni del viaggio e le misurazioni costantemente operate di temperatura, colore, trasparenza e salinità dell’oceano, i fratelli concludevano: “Tutti qui sanno, come in Inghilterra, che Vostra Eccellenza è stata la sola responsabile del nostro invio in India”.

H. Schlagintweit, Leh, la capitale del Ladak, nel Tibet occidentale (acquarello, luglio 1856)

Le cose in effetti stavano così. E non c’entrava solo la simpatia che gli Schlagintweit avevano ispirato all’anziano viaggiatore. Attraverso quei ragazzi Humboldt stava realizzando un vecchio sogno. Già appena conclusi i suoi viaggi scientifici nel Nuovo Mondo avrebbe voluto estendere la ricerca al Vecchio, proseguendo nel programma sistematico di raccolta dei dati su clima, magnetismo, topografia, flora, fauna, razza, lingua, religione e cultura. Se l’obiettivo finale era di cogliere il vero aspetto del mondo, questo lo si poteva fare evidenziando su una scala la più ampia possibile, addirittura globale, le forze in azione nella natura. Dopo aver indagato l’Ovest, si sarebbe dunque volto ora verso Est.

Aveva quindi cominciato a programmare una spedizione ai sistemi montuosi dell’Asia centrale almeno quarant’anni prima. Nell’ottica che la visione dall’alto consente di discernere meglio le caratteristiche orografiche e idrografiche, la scelta appariva obbligata. La spedizione avrebbe dovuto consentirgli di raccogliere il materiale definitivo per una comparazione tra i monti del nuovo e quelli del vecchio continente, dalla quale si attendeva venissero confermate le sue teorie. Le guerre napoleoniche lo avevano bloccato, ma era tornato alla carica qualche anno dopo, prospettando una spedizione che dalla Siberia via Kashgar e Yarland arrivasse sino all’altipiano tibetano. Questa volta aveva dovuto nuovamente soprassedere perché troppo impegnato nell’edizione della sua monumentale opera sulle Ande, ma anche perché la Compagnia inglese delle Indie, che stava costruendo il suo impero a partire proprio dall’India settentrionale, visto quanto l’esploratore aveva scritto a suo tempo a proposito di Cuba temeva possibili critiche all’amministrazione coloniale.

Nel 1829, a sessant’anni compiuti, era poi stato invitato a partecipare a una spedizione russa che doveva individuare in Siberia dei giacimenti di metalli preziosi. Era arrivato sino ai confini della Cina e dei territori che avrebbe voluto esplorare, e si era reso conto che una vera spedizione poteva essere affrontata solo da giovani.

Ora, finalmente, si davano tutte le condizioni per vedere realizzato il sogno, sia pure per interposta persona. La cosa un po’ gli pesava (“Nulla nella mia vita mi ha riempito di un rimpianto più intenso che non aver penetrato personalmente quelle famose regioni il cui rapporto con la Cordigliera del Nuovo Mondo volevo esplorare. Questo è il destino dell’uomo: chinarsi davanti a ciò che la vita ti impone. Confrontare il poco che hai fatto con ciò che avresti volentieri intrapreso per ampliare il campo delle scienze.”) ma almeno aveva trovato qualcuno in grado di tracciare le linee ideali che attraversando gli oceani e i continenti raccontano la “catena unica e indissolubile che lega tutta la natura”. Nel frattempo quei “qualcuno” erano approdati in India.

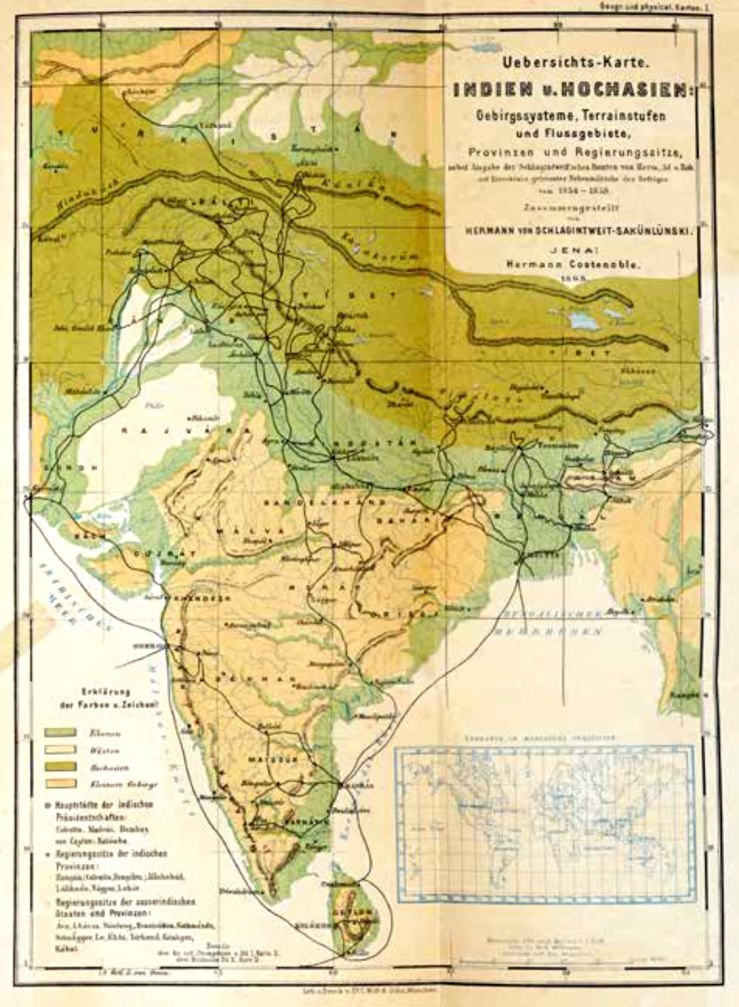

Di qui in avanti un resoconto sia pure stringato dei loro spostamenti richiederebbe almeno una decina di pagine, e non me la sento di sottoporre il lettore a una simile sfacchinata (la narrazione ufficiale, quella che ne ha dato Hermann in Reisen in Indien und Hochasien, edito a Jena da Costenoble nel 1869, occupa quattro volumi, per un totale di duemila pagine, più diverse carte geografiche e tavole fuori testo). Ho tuttavia scaricato, purtroppo fuori tempo massimo, quando questo scritto era già stato portato a termine, parte di una voce della Neue Deutsche Biographie che dettaglia abbastanza minutamente l’operato degli Schlagintweit in India. La allego in calce, in una traduzione approssimativa, e ad essa rimando chi fosse curioso dei particolari; con l’avvertenza però che per orientarsi in quel mare di nomi è indispensabile squadernarsi davanti una mappa dell’India in scala almeno 1:500.000 (occupa mezza camera) e che molti dei toponimi delle località visitate e indicate dai fratelli sono nel frattempo stati sostituiti o “indianizzati”. Per quanto mi concerne, vedrò dunque di tracciare solo le linee di massima.

Una volta sbarcati a Bombay, i fratelli non incontrarono alcuna difficoltà con le autorità indiane, sia con quelle indigene che con quelle coloniali; vennero anzi favoriti in tutti i modi, grazie soprattutto alle capacità diplomatiche di Adolph. Lo stesso Adolph aveva anche già redatto il piano di esplorazione. Prevedeva un impegno triennale, e teneva conto del fatto che le catene montuose settentrionali, oggetto principale di interesse per la spedizione, potevano essere affrontate solo nella stagione estiva: quindi si articolava in tre successive campagne di esplorazione a partire dai limiti orientali dei domini della Compagnia, Gli Schlagintweit dovevano in pratica coprire l’Himalaya orientale del Sikkim nel 1855, l’Himalaya più centrale di Kumaon e Gurwhal nel 1856, e l’Himalaya occidentale di Ladak nel 1857. Per il resto del tempo avrebbero operato a quote più basse. Adolph suggerì l’India meridionale il primo anno, seguita dall’altopiano centrale e dalle pianure il secondo, e dalle regioni vicino a Delhi e Lahore il terzo. Durante le “pause” estive avrebbero concentrato la loro attenzione soprattutto sulle modeste catene montuose che innervano il subcontinente e corrono in genere parallele alla gran madre himalayana.

Hermann Schlagintweit, Moschea con giardino, a Bari Duab, Lahor, nel Panjab

L’ampiezza dell’area da esplorare richiedeva inoltre che i tre operassero in gruppi separati, dividendosi gli impegni e fissando degli appuntamenti periodici e dei luoghi dove ritrovarsi. Il 2 dicembre partirono dunque da Bombay per Madras, sulla costa orientale, dividendosi immediatamente i compiti, intraprendendo vie diverse e dedicandosi a una prima perlustrazione geologica dell’India meridionale. Una volta riunitisi a Madras si trasferirono via mare a Calcutta. Di lì nella primavera del 1855 si sguinzagliarono, seguendo ciascuno un proprio itinerario, nel Bengala e nelle pianure del Gange.

Hermann mosse verso il nord-est, nella parte orientale dei possedimenti della Compagnia, risalendo l’Assam e toccando le propaggini himalayane del Sikkim inglese. “L’atteggiamento ostile del governo del Sikkim vanificò completamente ogni tentativo di ottenere il permesso di viaggiare nelle zone più basse del Sikkim […]. Scoprii presto che i miei coolie e operai, di cui avevo un gran numero per sgombrare i sentieri e ricavare sezioni di alberi per le collezioni, erano gradualmente scomparsi […] ma nonostante tutto questo e tutte le altre difficoltà, riuscii almeno in parte a raggiungere il mio scopo […].”. Tentò anche di entrare nel Tibet, ma gli fu negato l’accesso, mentre poté fermarsi a lungo in Nepal. Qui tra l’altro identificò il Gaurisankar, “la montagna che racchiude Shiva e la sua consorte Gauri”, come il nome indigeno originario della montagna più alta del mondo, che gli inglesi avevano rinominato Everest. Rimase poi per mesi nella valle del Brahmaputra, il fiume del quale si piccava di riconoscere le sorgenti, e si riunì ai fratelli, a Simla, solo nell’aprile del 1856.

La lunga permanenza in un ambiente molto umido aveva comunque minato la sua salute. Soffrì per alcune settimane di una “febbre cerebrale” che segnalava che aveva contratto la malaria (“Il pericolo maggiore deriva dai gas malarici che ci colpiscono gravemente”): solo la buona fibra e una eccezionale forza di volontà gli consentirono di ristabilirsi quel tanto da consentirgli di portare avanti il suo lavoro di ricerca. Che peraltro si stava allargando ad ogni aspetto della storia naturale e a questioni etnografiche e antropologiche.

Adolph e Robert nel frattempo avevano percorso l’India centrale e l’Hindustan, e affrontato le montagne dell’Himalaya centrale. A partire dalla metà del maggio 1855 avevano poi preso a salire monti e a valicare passi oltre i cinquemila metri di altitudine, non limitandosi alle misurazioni ma raccogliendo una gran messe di reperti geologici e botanici, e acquisendo dalle carovane incontrate lungo il cammino preziosi manoscritti e piccoli oggetti d’arte tibetani. A fine giugno tentarono anch’essi l’ingresso nel Tibet, provando diversi punti di accesso, ma ne furono sempre respinti. Riuscirono poi ad aggirare la sorveglianza di confine seguendo un percorso particolarmente impervio, e poterono fermarsi in territorio tibetano, sia pure in una zona molto periferica, per più di cinque settimane, dimorando a lungo presso un monastero. Tutte queste vicende misero duramente alla prova i fisici dei due ragazzi. Il freddo e tutte le altre privazioni erano micidiali. L’aria rarefatta che moltiplicava esponenzialmente la fatica, l’assenza totale di legna per il fuoco, la scarsa disponibilità di acqua e foraggio per gli animali da soma contribuirono ad aumentare la durezza del viaggio. A metà agosto 1855, ad esempio, incapparono in una violenta tempesta di neve: durante la notte due dei cavalli che giacevano vicino a loro morirono per il freddo. Nel corso del viaggio ne furono persi altri cinque per incidenti vari. Ad un certo punto per attraversare uno dei ghiacciai erano stati costretti a lasciare, nascosti sotto la neve, la tenda, il baule con gli strumenti e il resto dell’equipaggiamento, e a portare con sé solo un po’ di cibo e pochi oggetti da usare per i baratti. Poterono riprendere il tutto solo un mese dopo. Ciò non impedì loro, tuttavia, di compiere numerosissime misurazioni astronomiche e altimetriche e di arricchire con numerosissimi reperti, oltre che con diversi disegni. le collezioni naturalistiche ed etnografiche; e nemmeno di dedicarsi a qualche extra non previsto dal programma.

Hermann Schlagintweit, Gaurisankar o Monte Everest, nell’Himalaya del Nepal (litografia, giugno 1855)

Durante il ritorno verso l’India risalirono infatti il ghiacciaio Ibi Gamin a est, che scende dall’omonima vetta di 7.752 metri, nota anche come Kamot. “In questo viaggio, nella nostra scalata dell’Abi Gamin, abbiamo raggiunto un’altitudine di 22.260 piedi (6.766 metri), la massima altezza, per quanto ne sappiamo, mai raggiunta su una montagna […]. Ci siamo accampati a un’altezza di 19.326 piedi sulla morena del ghiacciaio. La notte era gelida e tempestosa, ma il giorno dopo era sereno, così abbiamo tentato una scalata sulla Vetta Orientale. Otto portatori ci accompagnavano, gli altri erano troppo esausti. La salita sulla neve ghiacciata era molto ripida. Alle 14:00 ci siamo resi conto che non potevamo andare oltre: uno dei nostri portatori aveva avuto una grave emorragia e noi stessi eravamo completamente esausti. Secondo i nostri calcoli, avevamo raggiunto un’altezza di 22.259 piedi e, nonostante la nuvolosità considerevole, abbiamo potuto ammirare alcune splendide viste delle vette dell’Abi Gamin. Il nostro portatore malato è stato immediatamente portato giù da alcuni membri del gruppo, che lo hanno perso lungo il cammino. Dopo intense ricerche, è stato dato per morto. È stata una sorpresa davvero gioiosa ritrovarlo a Badrinath, dopo essere stato raccolto da alcuni Bhotia sulla strada per Mana. Vagava da solo da tre giorni senza cibo.” La discesa a Badrinath, a 3.169 metri, avvenne attraverso un passo che valicava a 6.234 metri. In effetti avevano stabilito un nuovo record di altitudine sino ad allora raggiunta da un essere umano, apparentabile non a caso a quello conseguito mezzo secolo prima da Humbold sul Chimborazo. È evidente che loro il tentativo era stato ispirato da quell’esempio.

L’esperienza li aveva conquistati a un punto tale che Adolph si staccò nuovamente dal fratello e tornò in Tibet, questa volta sotto mentite spoglie, per completare le sue mappe. Viaggiando da solo riuscì a infiltrarsi facilmente, e godette ancora gli incredibili panorami che lo avevano affascinato. Fece poi ritorno lungo la valle del Gange. Anche Robert nel frattempo era arrivato sino alle sorgenti del fiume sacro, ridiscendendone poi con fatica attraverso passi già fortemente innevati. I due si ritrovarono verso la fine di ottobre.

Solo nell’aprile del 1856 i tre fratelli provarono la gioia di essere tutti riuniti a Simla; vennero confrontati gli esiti delle rilevazioni e tarati nuovamente gli strumenti, e si intraprese l’esplorazione delle montagne occidentali.

Il 3 maggio 1856 partirono insieme per Kulu, ma si separarono dopo un paio dio giorni. Hermann scelse ancora una volta la via più orientale, entrando nel Ladakh, attraverso il passo Parang, alto 5.637 metri. Effettuò una serie di osservazioni presso il lago Pangkong, il più grande specchio d’acqua dell’India britannica, per studiare il fenomeno della salinità delle acque lacustri, e di qui scese poi nella valle dell’Indo, fermandosi per un breve periodo a condividere la vita monastica buddista. Il 23 luglio incontrò Robert, che era transitato per un altro passo ed era arrivato tre settimane prima a Lek, la capitale del Ladakh. Dal canto suo invece Adolph proseguì nella caccia ai ghiacciai, arrivando sino alle montagne del Pamir, visitando il ghiacciaio Baltoro, il più lungo del mondo, transitando ai piedi del K2 e valicando il passo Mustag, dove imperversavano bande di predoni tibetani.

Nel frattempo Hermann e Robert intrapresero un viaggio verso il Turkerstan, per vie mai percorse da un europeo. Partirono da Lek il 24 luglio 1856 e raggiunsero il Passo del Karakorum, a 5568, metri senza incidenti. Hermann voleva dimostrare definitivamente che a quel punto si situava lo spartiacque tra l’Asia centrale e l’India, e avanzò sino a valicare il passo del Künlün. Il 10 agosto i due fratelli, travestiti e seguiti solo da pochi fedeli compagni e da alcune pecore che dovevano garantire il sostentamento, cavalcarono nella steppa senza seguire alcuna traccia di sentiero. Ancora una volta il freddo pungente uccise alcuni animali, e per quindici giorni non incontrarono altre persone.

Il viaggio di ritorno fu completato con successo Fu probabilmente in questa occasione che videro e disegnarono per la prima volta il Nanga Parbat. Una volta tornati a Lek spedirono tutto il materiale di osservazione e scesero verso il Kashmir. A Rawalpindi nell’ottobre del 1856 ritrovarono Adolph. Sarebbe stato il loro ultimo incontro.

Due mesi dopo, a dicembre, si separarono nuovamente.

Robert iniziò direttamente il suo viaggio di ritorno, scendendo in barca lungo i fiumi Jehlam, Chenab e Satlej fino all’Indo, e seguì quest’ultimo fino alla sua foce a Karachi; da lì, continuò via terra. Con una marcia di 2.400 chilometri a cavallo e su cammelli, durata quattro mesi e mezzo, raggiunse Surat e si imbarcò per Bombay. Nel frattempo era però già scoppiata la rivolta dei cepoys, e per gli occidentali l’atmosfera si era fatta pesante. Conveniva cambiare aria alla svelta. Pertanto, dopo che ebbe spedito le ultime cose raccolte Robert fece una deviazione per Ceylon e si imbarcò lì per l’Europa il 14 maggio 1857.

Hermann arrivò nello stesso luogo proveniente da Calcutta, che aveva raggiunto passando per Lahore, Agra e Patna, e facendo una ulteriore deviazione per il Nepal. Il 30 maggio, i due fratelli si incontrarono al Cairo, si imbarcarono ad Alessandria il 2 giugno e sbarcarono a Trieste il 7 giugno.

Hermann Schlagintweit, Monastero buddista di Hemis nel territorio indiano di Ladakh (1856)

Adolf, dal canto suo, voleva invece sfruttare sino in fondo il tempo che ufficialmente gli rimaneva a disposizione, e magari rientrare poi in patria via terra, sconfinando nel Turkestan e passando per la Russia. Dopo essersi separato dai fratelli a Rawalpindi, progettò di esplorare le montagne di confine con l’Afghanistan. Riuscì ad ottenere i necessari lasciapassare. ma dopo aver preso contatto con le carovane dirette nel Turkestan decise di volgere a nordest. Voleva attraversare il Künlün più a est di quanto i suoi fratelli fossero riusciti a fare l’anno precedente, per verificare se esistessero potenziali vie di valico più agevoli. Si rifornì di beni di scambio e all’inizio di maggio la sua piccola carovana con animali e provviste si mise in cammino lungo percorsi meno battuti per passare inosservata. Una volta attraversato il Karakorum e raggiunto il Turkestan iniziarono le difficoltà. Molti cavalli furono rubati, la carovana era costantemente seguita e attorno ad essa si aggiravano personaggi sospetti. Adolph scelse dapprima di tentare di depistare i predoni percorrendo valli periferiche e dirigendosi verso Yarkand; poi, essendogli giunte voci di una rivolta in corso, mandò in avanscoperta alcuni uomini per raccogliere informazioni attendibili. La rivolta in effetti c’era già stata e avevo visto trionfare Wali Khan, un sanguinario capobanda tartaro, che aveva fatto erigere appena fuori la capitale Kashgar una piramide di teschi dei suoi nemici catturati e giustiziati. Gli uomini di Adolph furono intercettati e lui stesso fu posto sotto sorveglianza, sino a che riuscì a lasciare Yarkand per dirigersi temerariamente verso Kashgar, dove chiese udienza a Wali Khan. In risposta arrivò l’ordine della sua decapitazione, che fu eseguita immediatamente, il 27 agosto 1857. La sua testa finì in cima alla piramide di teschi.

Anni dopo Hermann avrebbe scritto: “Secondo alcuni resoconti, morì per aver sposato la causa di alcuni prigionieri britannici Bhot Rajput e per aver usato la sua influenza per salvarli dall’essere giustiziati o venduti come schiavi”. Era un tentativo per nobilitare una morte tanto assurda, mentre è più probabile che sia stato semplicemente considerato una spia della Compagnia o del governo britannico.

Le circostanze della sua morte furono rese note in Europa solo due anni dopo, nel 1859, quando Chokan Valikhanov visitò Kashgar travestito da mercante e tornò nell’Impero russo con la testa del giovane scienziato.

A Kashgar fu eretto trentun anni dopo, nel 1885, un monumento alla memoria di Adolph, su iniziativa non inglese né tedesca, ma della Società geografica imperiale russa, con la partecipazione del governo imperiale cinese. La cosa rimbalzò in Europa e si trasformò per un momento in una grande festa internazionale. Poi tutto rientrò nel silenzio, e del monumento da diverso tempo si è persa ogni traccia.

Adolph von Schlagintweit

In complesso i tre fratelli avevano percorso a piedi, a cavallo o in barca, la bellezza di quasi 29000 km. Avevano attraversato foreste, pianure, deserti, paludi, avevano arrampicato su rocce e camminato su ghiacciai. Per le loro peregrinazioni reclutavano anche guide locali, soprattutto nelle tratte himalayane, ma lungo tutto il viaggio si affidarono al preziosissimo turkmeno Mohammed Amin, che fungeva anche da interprete e da tramite sia con gli equipaggi che con le popolazioni e le autorità delle diverse regioni. Compito non facile, tenendo conto che ogni singola spedizione si muoveva avendo al seguito tende, bagagli, collezioni e strumenti, e quindi nutrite schiere di conducenti di cammelli, di portatori e di guardie armate. Se può significare qualcosa, in tre anni non ci fu mai un ammutinamento e pochissime risultarono le defezioni tra gli uomini reclutati.

Hermann racconta che nelle occasioni in cui i fratelli con i rispettivi gruppi di accompagnatori si incontravano a un appuntamento il gruppo formava “un museo etnografico di esemplari viventi”. Ciascuno dei suoi componenti, a seconda della regione di provenienza, della casta di appartenenza e del credo religioso, dialogava, cucinava, pregava, si muoveva in base a regole sue, e questo doveva dare origine a una bella confusione. Che tuttavia gli Schlagintweit, per quel che mi è parso di capire, erano in grado di governare con le giuste dosi di tolleranza e di decisione.

L’accoglienza riservata loro dai locali era quasi sempre – fatta eccezione per alcuni episodi in territori fuori dal controllo della Compagnia – calorosissima. Nei momenti di pausa erano ospitati, anche per lunghi periodi, nelle ville e nei palazzi dei rajà e dei notabili locali, che si adoperavano per facilitare loro il reclutamento di guide e portatori, il reperimento degli animali da trasporto, l’espletamento delle ricerche e degli esperimenti scientifici. Non sempre l’ospitalità era gratuita, capitava anche, come racconta quasi divertito Hermann, che al momento di rimettersi in viaggio si trovassero conti piuttosto salati da pagare, ma nel complesso erano visti con grande simpatia.

Immagino che proprio l’eterogeneità dei componenti, l’immagine un po’ brancaleonesca della spedizione, abbiano contribuito a dissipare il sospetto di prevaricazione che accompagnava ogni iniziativa dei “colonizzatori” occidentali. Da parte loro gli Schlagintweit mostravano per ogni aspetto delle culture diverse che incontravano e per l’ambiente nel quale si erano sviluppate un interesse genuino, pulito, scientificamente asettico: non si rapportavano con dei sudditi, come accadeva agli inglesi, ma con degli interessanti soggetti umani. E questo atteggiamento di rispetto, seppure inconsapevolmente adottato, dettato da una differente condizione politica, faceva la differenza con gli uomini della Compagnia.

Il loro non fu comunque un viaggio turistico e nemmeno una fuga in cerca di avventura. Durante il soggiorno in India e nell’Alta Asia non si limitarono alle osservazioni magnetiche, fisico-geografiche e geologiche previste dal programma originale. Raccolsero piante e semi, campioni di roccia e di suolo, esemplari zoologici, scheletri e teschi umani, dati antropometrici, tessuti indigeni, oltre 1.400 oggetti etnografici, manoscritti tibetani e indiani, 106 volumi in folio con le registrazioni magnetiche e meteorologiche e con le osservazioni sui percorsi. A questi si aggiunsero i superbi dipinti di Hermann e Adolph, le mappe e persino una primordiale documentazione fotografica: un totale di 751 immagini e numerose fotografie. Hermann tra l’altro aveva anche adottato un sistema per ottenere col gesso dei calchi facciali, e riportò in Europa diverse di queste maschere. In qualche modo anticipò i metodi di misurazione antropometrica che sarebbero divenuti correnti nella seconda metà del secolo con l’affermarsi del positivismo lombrosiano.

Contribuirono insomma in maniera decisiva alla conoscenza geologica, meteorologica e orografica dell’Himalaya, ma anche all’etnografia e alla storia culturale della regione.

Appena rientrati i due fratelli superstiti si recarono a visitare Humboldt, per annunciargli che avevano confermato sul terreno molte delle sue ipotesi teoriche. Ma la visita risultò malinconica e molto deludente: trovarono il vecchio maestro, quasi novantenne, ormai incerto nella memoria e spiritualmente piuttosto spento (intendiamoci: relativamente agli standard consueti di Alexander. In quel periodo scriveva infatti ancora quotidianamente moltissime lettere e stava licenziando il quinto volume del Cosmos), Da lui comunque, per la fase cruciale della sistemazione e della divulgazione del materiale raccolto, non potevano più attendersi alcun aiuto. Per il resto, al rientro in Germania furono accolti trionfalmente, e cominciarono a ricevere riconoscimenti nazionali e internazionali.

Per quanto sgomenti per la sorte di Adolph, che al di là della perdita umana poneva problemi nell’analisi dell’enorme materiale di ricerca, per l’incertezza su tempi e luoghi dei dipinti o degli esperimenti condotti, Hermann e Robert si dedicarono col massimo impegno alla sistemazione e alla sintesi delle loro osservazioni. Prevedevano di pubblicare nove volumi, e in effetti tra il 1861 e il 1863 apparvero i primi tre: poi per svariati motivi il lavoro rallentò, tanto che il quarto volume vide la luce solo diversi anni dopo. L’opera, pubblicata in inglese sotto il titolo Results of a scientific mission to India and High Asia (Lipsia 1860-66), fu recensita favorevolmente, a dire il vero più per la ricchezza dell’iconografia e la bellezza e precisione dell’atlante che per il valore intrinseco delle documentazioni e delle misurazioni, ma ri mase poi incompiuta.

Anche la loro vita successiva fu consacrata alla ricerca. Nessuno dei due si sposò.

Hermann si dedicò anima e corpo all’analisi scientifica e alla gestione organizzativa dell’enorme collezione, ma scrisse e pubblicò anche (in tedesco) un resoconto popolare dei suoi viaggi (Reisen in Indien und Hochasien, 4 voll., 1869-80). Il libro non conobbe un gran successo di pubblico, probabilmente perché arrivava a troppi anni dai fatti, in un periodo in cui l’interesse andava spostandosi verso l’Africa, trainato dalle esperienze di esploratori popolari come Barth, Rohlfs e Nachtigal. La sua salute, già gravemente compromessa in India, andò peggiorando e lo portò a morte nel gennaio del 1882, a Monaco di Baviera. Quando gli eredi svuotarono le sue cose, scoprirono che tutta la sua corrispondenza scientifica e i suoi esemplari vegetali erano stati divorati dalla muffa, quasi a simboleggiare concretamente quello che in fondo egli stesso considerava un fallimento. Di lui rimasero, per espressa volontà testamentaria, il cranio e il cervello, donati ad una collezione di resti di uomini illustri conservata presso il Royal Anatomy Institute.

Robert fu nominato nel 1864 professore di geografia presso l’Università di Giessen. Nel 1868 fu invitato da un ateneo statunitense a compiere nel paese un lungo giro di conferenze, che riscosse un grande successo. Si appassionò alla storia e alla natura nordamericane, tornò a più riprese negli Stati Uniti e pubblicò poi in Germania una serie di libri su quegli argomenti. Anche lui però ebbe una vita breve. Morì a Giessen nel 1885.

Persino un quarto fratello, Edward, morì in battaglia a poco più di trent’anni. Si direbbe che come quella di Tutankhamon anche la maledizione del Nanga Parbat, “la montagna assassina” oltre che “nuda”, abbia colpito a distanza chi l’ha scalata o ha tentato di farlo, ma anche chi degli occidentali l’ha vista per primo e l’ha fatta conoscere, e addirittura i loro congiunti. Anzi, sembra che la leggenda di questa maledizione sia nata proprio a seguito della tragica sorte toccata ad Adolph. La veduta panoramica del massiccio, una rappresentazione dettagliatissima e scientifica come tutte quelle prodotte dagli Schlagintweit, diede avvio ad una successiva campagna di esplorazione condotta soprattutto dai tedeschi, e culminata nel 1953 con la conquista della vetta da parte di Hermann Buhl (l’unica prima assoluta su un ottomila compiuta in solitaria e senza ossigeno). Nel secolo intercorso tra le due vicende moltissime sono state le vittime dei diversi tentativi falliti di ascensione, a partire da Mummery, ma quantomeno sono ricordate nella storia dell’alpinismo. I dimenticati sono invece proprio loro, i nostri tre fratelli (provate a verificare la voce Nanga Parbat su Wikipedia). La maledizione colpisce a quanto pare anche in un modo più sottile, e non meno doloroso: soffocando la memoria nel silenzio.

Questo ci riporta dopo un lungo giro all’oblio sceso sugli Schlagintweit. Credo vi abbia concorso tutta una serie di motivi. Alcuni li ho già accennati, altri penso di poterli desumere dal contesto culturale e politico nel quale gli esploratori prussiani si trovarono ad agire.

Hermann e Adolph Schlagintweit, foglio con etichette che identificano cime e ghiacciai per la cromolitografa dei Grossglockers

Intanto, come ho già anticipato, c’è il fatto che gli Schlagintweit sono stati educati e rimangono ancorati ad una scuola di pensiero scientifico che si avvia velocemente ad essere superata: chiudono un periodo, non ne aprono uno nuovo, e anche se forniscono molto materiale per gli sviluppi della geografia e dell’antropologia futura non sono dei positivisti. Il loro credo e il loro modus operandi sono totalmente humboldtiani, in qualche modo guardano indietro all’idealismo, e dobbiamo ricordare che a dispetto dell’enorme successo riscosso al suo primo apparire il persino Cosmos fu poi quasi immediatamente reso obsoleto da ciò che accadeva nel frattempo nelle accademie scientifiche, e con esso il suo autore. L’anno della morte di Humboldt è quello della pubblicazione de L’origine delle specie, e anche gli humboldtiani più entusiasti, compresi quelli tedeschi come Haeckel, non tardarono a convertirsi al credo evoluzionistico darwiniano.

Un altro motivo cui ho già fatto cenno sta nel passaggio ad una diversa concezione dell’alpinismo, e conseguentemente anche del racconto alpinistico: l’argomento ha cominciato ad attirare l’attenzione del grande pubblico, e attorno ad esso si crea un diverso tipo di interesse editoriale e di utenza, che privilegia il racconto avventuroso e la narrazione drammatica e decreta il successo commerciale del genere. Lo stesso Humboldt aveva invece dovuto editare la sua sterminata opera pagando di tasca propria e riducendosi in pratica sul lastrico. In questo frangente persino la Royal Society, che aveva commissionato e in parte finanziato la spedizione degli Schlagintweit, rifiuta di accollarsi le spese di pubblicazione (e ciò spiega perché ad oggi non esista una traduzione in inglese del diario di viaggio). Il paradosso però è che per certi versi i nostri potrebbero addirittura essere considerati precursori del nuovo modello narrativo, in quanto hanno rotto gli schemi del resoconto alpinistico tradizionale, dello scarno diario di salita in luoghi comunque conosciuti e vicini. Aprono agli occhi europei una finestra su un’area, l’Himalaya, che ancora oggi è sinonimo di esotismo: figuriamoci quanto doveva esserlo oltre un secolo e mezzo fa.

Una malcelata ostilità si manifesta anche nel mondo accademico. Molte istituzioni scientifiche non digeriscono il fatto che per una operazione così vasta e complessa si sia fatto ricorso a tre stranieri, per di più molto giovani e quasi sconosciuti negli ambienti che contavano. Il malumore è alimentato anche dal fatto che a Hermann e a Robert, in qualità di primi europei ad aver attraversato il Künlün, sia stata conferita dall’imperatore Alessandro II una alta onorificenza e il titolo di “Sakünlünski”, in un momento nel quale l’Inghilterra combatteva in Crimea proprio contro la Russia: e che l’onorificenza sia stata accettata.

Altre contingenze politiche oscurano poi immediatamente il lavoro e le vicende dei tre fratelli. Nello stesso anno in cui Adolph viene ucciso scoppia la rivolta dei Sepoys, che sarà soffocata a fatica, dopo il massacro di moltissimi inglesi residenti in India e la feroce repressione immediatamente seguita. È chiaro che la notizia della morte di un giovane esploratore, per di più straniero, non poteva trovare alcuno spazio nell’informazione.

Contestualmente a tutto questo c’è il passaggio definitivo dei poteri dalla Compagnia delle Indie al governo inglese. Gli Schlagintweit perdono dunque il principale committente, il che significa non poter sperare in ulteriori finanziamenti per portare a compimento l’opera di sistemazione e di divulgazione dei dati.

La rimozione avvenuta negli anni successivi è anch’essa legata al mutamento del clima politico internazionale. Nell’era di Bismark e dopo l’unificazione della Germania i rapporti tra questa e l’Inghilterra si raffreddano alquanto, vuoi per la concorrenza coloniale che le due potenze si fanno in Africa, vuoi per la politica di riarmo anche navale avviata dal cancelliere, vuoi infine per l’attenzione che la Germania comincia a manifestare per il Vicino e il Medio Oriente. È degli anni ottanta del XIX secolo l’avvicinamento all’impero ottomano e il progetto della ferrovia che da Berlino doveva portare a Baghdad, via Istambul e Ankara.

Trovo strana, invece, la scarsa attenzione prestata alle imprese degli Schlagintweit dal nazismo, in particolare da Himmler, che pure aveva per l’Himalaya un’autentica fissazione: aveva creato l’Ahnenerbe, Società di Ricerca dell’Eredità Ancestrale, dedita allo studio della storia antropologica e culturale della razza ariana, le cui origini erano postulate nell’Asia centrale; credeva nell’esistenza della mitica Shambhala o in qualcosa di simile, e aveva organizzato diverse spedizioni scientifico-alpinistiche nel Tibet nel corso degli anni trenta. Mi sarei atteso che vedesse nei fratelli dei precursori, mentre non li ho mai trovati citati nella storia di questa follia. Ma forse gli Schlagintweit erano troppo legati a Humboldt, lui stesso autore rimosso dalla cultura tedesca in epoca nazista, in quanto troppo democratico, e per di più omosessuale e amico degli ebrei.

Infine, come già accennavo, ha pesato senz’altro anche il ritardo col quale i risultati della spedizione sono stati pubblicati. A ordinare l’immensa mole dei materiali raccolti nei loro vagabondaggi asiatici gli Schlagintweit si dedicarono subito, ma per l’interpretazione, la classificazione e l’elaborazione dei dati l’assenza di Adolph si rivelò quasi paralizzante in molti settori. Robert a sua volta cominciò ad essere molto impegnato dal suo incarico universitario e dalle conferenze che era chiamato a tenere in giro per tutta la Germania (e anche fuori: arriverà a collezionare oltre mille conferenze in 400 località diverse). Hermann, che tra l’altro era alquanto debilitato dalla malaria contratta nell’Assam, era ulteriormente frenato da molti dubbi, che si moltiplicarono per il continuo affluire di nuovi dati forniti dagli studiosi e dai funzionari che operavano in India, e che in molti casi superavano o contraddicevano quelli che aveva a disposizione. Il compito di sintetizzare i singoli lavori in un insieme armonioso, in qualcosa che potesse stare alla pari col Cosmos, rimaneva irrisolto.

Azzardo ora qualche considerazione sulle modalità del lavoro di ricerca degli Schlagintweit, che si traduce poi in una forma peculiare di comunicazione sia letteraria che visiva. Poche cose: ci vado cauto perché la mia conoscenza diretta della loro opera è limitata, ma un’idea di massima penso di essermela fatta.

A differenza di quanto accade nell’opera di Humboldt, la loro attenzione è concentrata esclusivamente sul mondo naturale. Nei loro resoconti non rientrano digressioni su economia, società, politica, cultura, lingua — in breve, qualsiasi aspetto “umano”: così come evitano ogni riferimento a se stessi che non abbia un riscontro “oggettivabile”, che non possa trovar posto in una sorta di manuale di istruzioni. Descrivono anche la loro esperienza attraverso un cumulo di dettagli, informandoci ad esempio dei calzini e delle calzature che indossano. Non sono divagazioni gratuite: calzini e scarpe sono essenziali nel bagaglio di un viaggiatore, e può tornare molto utile sapere tutto su cosa indossavano gli Schlagintweit, non solo ai piedi, ma a copertura di tutto il corpo o del capo, o cosa portavano con sé, e come l’hanno imballata, come hanno viaggiato, da quanti servitori e guide erano accompagnati, che lingua parlavano, cosa mangiavano, dove dormivano, quali percorsi prendevano, cosa vedevano, e com’era il tempo.

Adolph Schlagintweit, La catena montuosa del Kunda, nel Nilgiris, nell’India meridionale (acquarello, marzo 1856)

Volevano dare una immagine accurata del mondo, che di per sè è un nobilissimo intento, ma che andrebbe perseguito con un filo in più di ironia, intesa quest’ultima letteralmente come “distacco”. L’immagine del mondo la creavano per accumulo quantitativo di dati: le loro pagine sono piene di paesaggi, profili e sezioni. Ogni osservazione, ogni misura, ogni campione raccolto, aggiungeva dettagli alla loro descrizione. L’idea era permettere alla natura di parlare direttamente e, di conseguenza, il linguaggio era visivo: un tracciamento grafico, una proiezione dello schermo, una lettura del metro.

L’adozione di questo modello comunicativo la si può verificare nei modi di rappresentazione del paesaggio. Quando c’è, la presenza umana è appena percepibile, confinata ai margini dei dipinti o confusa con gli elementi naturali: quasi come accade nella pittura paesaggistica cinese. La cosa balza agli occhi se si raffrontano i loro quadri con quelli dipinti da Bompland durante il viaggio con Humboldt, o da Humboldt stesso: là le figure umane sono dentro il quadro, vivono all’interno di esso e della natura che rappresentano, non guardano il paesaggio con l’occhio dell’entomologo, ma con quello di chi ne è partecipe.

Anche la rappresentazione letteraria presenta questa caratteristica. Per quanto ho potuto verificare, Hermann nel suo racconto non lascia alcuno spazio al trasparire delle emozioni. Descrive la natura attorno a sé e i modi in cui viene affrontata e studiata, ma non le reazioni di fronte agli spettacoli che offre e alle domande che suscita. Un grande geografo suo contemporaneo, Elisée Reclus, arrivava a far parlare le cose, la natura; dialogava con esse, non le catalogava. Dietro questo tipo di approccio c’era una peculiare tradizione romantica che risaliva a Rousseau e a Bernardin de Saint Pierre, e passava per Lamartine, mentre alle spalle degli Schlagintweit c’erano piuttosto Heghel e la fenomenologia goethiana.

La loro non è comunque solo una forma quasi patologica di integralismo scientifico, o di pignoleria. Credo che questo modello rispondesse in fondo per molti versi al sentire di un pubblico imbevuto di grandi aspettative culturali, e in particolare di quelle rivolte alla scienza. A metà del XIX secolo la scienza fioriva in ogni forma istituzionale — in mostre e conferenze, in discipline e società, e in laboratori e riviste. Stava diventando, per i settori della popolazione più acculturati, una specie di religione laica. E quindi assumeva anche una valenza etica, non disgiunta da quella estetica. Il “vero” che gli Schlagintweit indagavano e ritraevano portava con sé una nuova idea del “bello”, e la sua conoscenza non poteva che orientare al “bene”. Ciò che mi trova perfettamente d’accordo.

L’impressione che ho ricavato da questa storia, e che mi ha indotto poi a ricostruirla, è che si tratta di una delle tante “rimozioni” nelle quali mi imbatto costantemente. Mi sono detto che se questo capita con tanta frequenza una ragione ci sarà, e credo di poterla indicare nel fatto che sì, ho interessi storici un po’ particolari, ma più ancora che affronto qualsiasi vicenda storica con uno sguardo che definirei “laterale”. Non posso certo pretendere che siano gli altri ad allinearsi al mio punto di vista, ma nemmeno intendo costringere il mio in modelli conoscitivi e interpretativi “ortodossi”, siano essi accademici o semplicemente quelli più in voga.

Vado quindi a ripescare episodi, vicende, personaggi che sembrano ormai esclusi da qualsiasi palinsesto, magari perché poco spettacolari, perché inadatti a costituire dei riferimenti (in questo caso neppure per i normali appassionati di montagna), e da ultimo perché “politicamente” non riconducibili alla “correttezza”. Le mie “riscoperte” non pretendono di offrire delle primizie, non rivendicano alcuna esclusività: mi è già più volte accaduto di scoprire che dei personaggi o delle vicende di cui tratto si stanno occupando, o si sono occupati, molti altri: e mi è accaduto appunto perché ho focalizzato e approfondito la ricerca. È capitato ad esempio con Humboldt, con Timpanaro, con Caffi, e ultimamente con la vicenda della tratta araba. Evidentemente ho solo raccolto cose che giravano nell’aria, sia pure in sordina. Solo in pochissimi casi, con storie come quella di Marnier, o di Vidua, o degli aspetti meno conosciuti della vita e dell’opera di Edward Lear o di Wilkie Collins, posso vantare un minimo di originalità nella scelta degli argomenti. Ma questo non ha alcuna importanza.

Non ha importanza perché questo scritto, come tutti gli altri miei, non ha presunzioni di dignità storica o letteraria. L’ho postato per condividere con gli amici e con i frequentatori del sito una storia che mi appassionava da un pezzo ma conoscevo solo a bocconi, e che volevo vedere finalmente raccolta in una narrazione coerente. Purtroppo, per quanto abbia cercato di ricostruirla nel modo più preciso e documentato possibile, sconto la scarsa confidenza con lingua tedesca, l’unica nella quale avrei potuto raccogliere dati più attendibili ed esaurienti. Mi sono premurato almeno di non buttare lì cose non verificabili e di correggere gli svarioni clamorosi che ho trovato sparsi sul web (Wikipedia, nelle tre righe che dedica, dà per partecipante alla spedizione anche il “cugino” Emil!).

Ho voluto affrontare comunque l’argomento in ottemperanza ad un mio particolare imperativo etico, quello della lotta contro l’ignoranza, in qualsiasi contesto e in qualsivoglia forma essa si manifesti. Immagino che per i più conoscere o meno le vicende dei fratelli Schlagintweit e financo sapere della loro esistenza sia perfettamente indifferente, ma mentre prima una loro storia raccontata nella nostra lingua non c’era, adesso c’è. L’ignoranza rimane un diritto, ma non è più giustificabile dall’oggettiva assenza di un accesso al sapere.

E infine, diciamola tutta: i tre fratelli mi hanno suscitato, al di là dell’ammirazione per il coraggio e della stima per la serietà con la quale hanno affrontato i loro compiti, una grandissima simpatia: dalla loro narrazione traspare, a dispetto della voluta asetticità e della discrezione dietro le quali si trincerano, un sincero calore umano. Per tutta la durata della spedizione sembra non esserci stata tra loro l’ombra di un contrasto: si ritrovavano con gioia e si separavano fiduciosi nella capacità degli altri di cavarsela e di far bene il proprio lavoro. Non li sfiorava l’invidia, non avevano alcun bisogno di primeggiare. Riesco persino ad immaginali visivamente, al loro ultimo incontro, seduti a Simla a sorseggiare tè in una veranda aperta sullo spettacolo delle montagne, a scambiarsi aneddoti, informazioni, dubbi, Robert con l’eccitazione del ventenne, Adolph col piglio di chi ha in testa un programma e intende portarlo a compimento, Hermann malaticcio ma anche lui risoluto a non mollare. Non erano solo fratelli, erano amici nel senso più ricco della parola.

La loro vicenda mi ha commosso, ma mi ha anche indispettito. Siamo praticamente costretti a sapere tutto di squallidi ruffiani o di feroci mafiosi, ci fanno su libri o film o serie televisive, e non c’è la minima memoria di coraggiosi protagonisti della storia della conoscenza.

Per questo ho voluto cercare di far rinverdire, almeno nella mia minuscola aiuola, il “trifoglio” di Humboldt. Spero di esserci riuscito. E penso immodestamente che lui ne sarebbe soddisfatto.

Adolph Schlagintweit, Interno del tempio buddista del monastero Mangnang a Gnari Khorsum (acquarello, agosto 1855)

Bibliografia

Hermann e Adolph Schlagintweit – Untersuchungen über die Physicalische Geographie und die Geologie der Alpen (1 vol. + atlante) – Leipzig, Wetzel, 1850

Hermann e Adolph Schlagintweit – Untersuchungen über die physikalische Geographie und Geologie der Alpen (1 vol. + atlante) – Lipsia, 1854

Hermann, Adolph e Robert Schlagintweit – Results of a scientific mission to India and High Asia: undertaken between the years MDCCCLIV and MDCCCLVIII, by order of the court of directors of the hon. East India Company (4 vol.) – Lipsia e Londra, 1861–66

Hermann Schlagintweit – Reisen in Indien und Hochasien. Eine darstellung der landschaft, der cultur und sitten der bewohner, in verbindung mit klimatischen und geologischen verhältnissen – Jena, H. Costenoble, 1869-80

Helga Alcock – Three pioneers: the Schlagint. Weit brothers – The Himalayan Journal 36, 1980

Giorgio e Laura Aliprandi – Le grandi Alpi nella cartografia (vol. 1, pag. 300-301) – Priuli & Verlucca, 2005

Riccardo Cerri, La spedizione degli scienziati tedeschi Adolf e Hermann Schlagintweit sul Monte Rosa nel 1851 e la loro permanenza al ricovero Vincent (3150 m), Notiziario CAI Varallo, dicembre 2001, pp. 14-16

Moritz Brescius, Friederike Kaiser, Stephanie Kleidt (a cura di) – Uber Den Himalaya: Die Expedition Der Bruder Schlagintweit Nach Indien Und Zentralasien 1854 Bis 1857 – Vandenhoeck & Ruprecht Gmbh & Co, 2015

Gabriel Finkelstein –Conquerors of The Künlün? The Schlagintweit Mission to High Asia, 1854-57 – Phil Archive

Helmut Mayr – Schlagintweit-Sakünlünski, Hermann Alfred Rudolph von – in: Neue Deutsche Biographie 23 (2007), S. 23-25

Helmut Mayr – Schlagintweit, Adolf in: Neue Deutsche Biographie 23 (2007), S. 24-25

Helmut Mayr – Schlagintweit, Robert von (bayerischer Adel 1859) in: Neue Deutsche Biographie 23 (2007), S. 24-25

Sven Hedin – Transhimalaya – The Macmillan Company, 1909 (da The Project Gutenberg ebook)

John Keay – Quando uomini e montagne si incontrano – Neri Pozza, 2005

Herman Schlagintweit, Panorama del lago e dei giardini vicino a Srinagar, Kashmir (acquarello, ottobre 1856)

Herman Schlagintweit, La catena dei Kuenlúen, da Súmgal, in Turkistán (acquarello, agosto 1856)

Herman Schlagintweit, Il lago salato Tsomognalari, a Pangkong, Tibet occidentale (acquarello, agosto 1856)

Appendice

da Helmut Mayr – Schlagintweit-Sakünlünski, Hermann Alfred Rudolph von – in: Neue Deutsche Biographie 23 (2007), S. 23-25

Il 2 dicembre, i fratelli partirono da Bombay per Madras. Adolf prese la via meridionale via Mahabaleshwar, esplorò le gole dei Ghati occidentali e incontrò i suoi fratelli a Pune, che avevano risalito il Deccan lungo la Grande Strada. Viaggiarono insieme fino a Bellari; poi Adolf studiò i pendii settentrionali dei Ghati orientali, mentre gli altri due fratelli si diressero a sud e, da Bangalore in poi, presero strade diverse per raggiungere Madras. Durante questo viaggio, compiuto interamente a cavallo, le osservazioni geologiche occuparono la maggior parte dei loro diari. I tre fratelli raggiunsero Calcutta in nave e risalirono le pianure del Gange. Da lì, Robert esplorò l’India centrale nella catena montuosa dell’Amarkantak, mentre Adolf si spinse inesorabilmente verso sud per apprendere le caratteristiche geologiche delle catene montuose che, sul margine superiore del Deccan, impongono la loro direzione est-ovest sulle acque. Robert fu tra i primi europei ad avventurarsi nei temuti e leggendari Monti Amarkantak, i cui abitanti erano tra i popoli più incivili dell’India, veri e propri selvaggi. Mentre Robert rivolgeva la sua attenzione agli stati di Rewah e Gwalior, Adolf attraversò i Monti Vindhya e le propaggini orientali dei Monti Satpura, fermandosi solo al mare, nella regione del delta del grande fiume Godaveri. Il viaggio fu uno dei più lunghi intrapresi all’epoca; durò solo sette settimane (dal 19 dicembre 1855 al 7 febbraio 1856) e, grazie ai suoi ricchi risultati geognostici, consolidò l’alta stima di cui Adolf era tenuto come geologo in India. Queste osservazioni furono significativamente integrate dalle indagini che Adolf condusse nell’India meridionale nei mesi successivi. Da Rajamandri, Adolf salpò per Madras e da lì, dopo un breve soggiorno, verso il possedimento francese di Pondicherri. Da lì, nel Palki o nella bara, intraprese un viaggio via terra via Trichinapalli – già allora una stazione delle missioni cristiane che da allora hanno avuto un successo sorprendente – e salì sulla catena montuosa del Nilgiri. Attraverso l’altopiano di Maisur, Adolf tornò con un ampio arco a Madras e partì il 21 marzo 1856 per imbarcarsi su una nave diretta a Calcutta.

Hermann cercò l’Assam, la valle del Brahmaputra; nella prima parte del viaggio, i suoi studi si concentrarono sull’intricata rete di canali formata dalla confluenza delle possenti acque del Gange e del Brahmaputra nel loro corso inferiore. Il viaggio iniziò il 15 agosto 1855, direttamente in barca dalle pendici dell’Himalaya, proseguendo fino a Dacca e poi risalendo fino a Silhet, dove furono raggiunte le pendici meridionali dei Monti Khassia. Il tranquillo viaggio in barca fu propizio all’esecuzione di grandi disegni e acquerelli, che sono tra i dipinti più vividi e suggestivi che i fratelli riportarono a casa. Sfortunatamente, Hermann contrasse una febbre persistente durante i 44 giorni di permanenza in acqua nella stagione delle piogge, aggravata da un foruncolo maligno sulla schiena. L’incisione necessaria dovette essere affidata a un indigeno e Hermann non si riprese mai dalla perdita di forze subita a causa di questa malattia, sebbene il suo soggiorno sui Monti Khassia dal 29 settembre al 16 novembre 1855, ad altitudini non inferiori ai 1200 metri durante il periodo più freddo e favorevole dell’anno, gli procurasse un immediato miglioramento. Il suo soggiorno e l’attraversamento dei Monti Khassia divennero uno dei periodi più memorabili dell’intero viaggio; oltre a ogni genere di lavoro di storia naturale e alla produzione di disegni, si dedicò per la prima volta su larga scala a questioni antropologiche (misurando figure umane, realizzando calchi in gesso della parte anteriore del viso, raccogliendo teschi umani ben documentati e scheletri completi), nonché creando collezioni etnografiche e zoologiche.

Dopo essere sceso nella valle del Brahmaputra, Hermann trascorse due mesi in Assam e prolungò i suoi viaggi verso nord, fino all’Himalaya, e verso est, fino alle sorgenti del Brahmaputra. Sulla base delle misurazioni del volume d’acqua dei torrenti montani che confluiscono a Sadiya, Hermann si riteneva giustificato, secondo la gente del posto, nell’attribuire al Lohit la sorgente del Brahmaputra; tuttavia, viaggi più recenti di esploratori anglo-indiani hanno dimostrato che il Lohit è troppo breve per attribuirgli questa distinzione, e il Dihang, noto in Tibet come Tsangpo, è ora considerato il corso superiore del fiume.

Determinare l’influenza dei tipi di roccia e delle masse montuose più grandi sull’ago magnetico era un compito particolare per i viaggiatori e poteva essere portato a termine solo penetrando nel più grande sistema montuoso della Terra, l’Himalaya, con la catena del Künlün a segnarne il confine settentrionale. L’esplorazione di questa catena montuosa si adattava perfettamente alle inclinazioni dei fratelli, e i loro studi preliminari li avevano resi particolarmente adatti a tale compito. Di conseguenza, vediamo i viaggiatori muoversi attraverso questa catena montuosa con la massima perseveranza.

Tra il 16 novembre 1855 e il 30 gennaio 1856, Hermann fece un’incursione da Gauhati, Assam, via Mangaldai e Udalguri nel territorio del lama o abate sopra Tawang. La sua aspettativa di raggiungere lo spartiacque della cresta principale meridionale delle montagne non fu soddisfatta; i lama rifiutarono portatori e guide. Hermann dovette fermarsi a Narigun a un’altitudine di 1110 metri, ma dai punti panoramici riuscì ad avere una panoramica delle alte vette, la più vicina delle quali superava già il Monte Bianco, e tornò a Tezpur in Assam con una ricca collezione di schizzi e disegni di mappe.

Da maggio ad agosto 1855, Hermann intraprese una visita estremamente gratificante nel Sikkim britannico, abbinandola all’esplorazione delle catene montuose a ovest: i monti Sandakphu, Phallut e Singalila. Hermann dimostrò un’attività davvero notevole durante questo viaggio. Frutto di questa spedizione sono un’ampia serie di osservazioni, ampi panorami, 32 disegni di dimensioni minori e una consistente collezione dei più rari oggetti di culto buddhista provenienti dai monasteri di Pemiongtschi e Saimonbong, nonché dalle collezioni del dotto Chibu Lama, che all’epoca rappresentava il suo sovrano, il Principe del Sikkim, a Darjiling.

Mentre il Bhutan e il Sikkim indipendente erano tra i territori chiusi, Hermann, durante la sua visita a Kathmandu, capitale del Regno del Nepal, che occupa la parte centrale dell’Himalaya, ottenne un Parvana (una lettera di salvacondotto) dal sovrano. Hermann poté trascorrere un mese intero (dal 14 febbraio al 13 marzo 1856) in Nepal; tra le scoperte che fece con successo ci fu l’identificazione di Gaurisankar, “la montagna che racchiude Shiva e la sua consorte Gauri”, come il nome nativo della montagna più alta del mondo, con i suoi 8.840 metri. Gli inglesi avevano chiamato il Monte Everest in onore dell’illustre direttore dell’Ufficio Trigonometrico Indiano e, ancora nel 1886, tentarono di contestare la pretesa di Hermann di aver determinato il nome nativo. Tuttavia, la questione è stata nel frattempo chiarita a favore del ricercatore tedesco (cfr. ES in Petermann’s Mittheil, 1888, p. 338 e 1890; Survey of India Department, Dehra Dun 1890).

Mentre Hermann effettuava osservazioni nella parte orientale dell’Impero britannico indiano, Adolf e Robert affrontarono l’India centrale, l’Hindustan e le montagne a nord. Il viaggio da Calcutta via Patna, Benares, Allahabad, Fatehgarh e Bareli fino a Bhabar, ai piedi delle montagne sotto Nainital, richiese ben quattro settimane di posta espressa: all’epoca erano stati aperti solo i 110 chilometri di ferrovia tra Calcutta e Bardwan; oggi Bhabar è il capolinea ferroviario e i treni espressi completano il viaggio in 40 ore. A Nainital, le osservazioni magnetiche e i preparativi per il viaggio in alta montagna richiesero una permanenza di cinque settimane. Il 17 maggio 1855, i fratelli partirono per Munschyari (Shimpti), il quartiere invernale della popolazione tibetana. Robert reclutò lì i portatori necessari e attese il fratello a Milam, a un’altitudine di 3.439 metri, la residenza estiva degli abitanti. Adolf, nel frattempo, intraprese la sua prima spedizione ad alta quota nel magnifico paesaggio glaciale a sud-ovest di Milam. Sul Pindar, mise piede per la prima volta sul ghiaccio glaciale, sperimentando gli effetti dell’aria rarefatta a 5.000 metri di altitudine. I suoi compagni attribuirono questo fatto allo sfavore degli dei e fecero sacrificare ad Adolf una pecora per rappresaglia. Il mese di giugno fu trascorso instancabilmente scalando montagne e osservando da alti passi, raggiungendo l’impressionante altezza di 5.675 metri. Sulle mappe furono registrati non meno di 63 ghiacciai di primo ordine, compresi alcuni di 18 chilometri di diametro. C’erano vivaci scambi commerciali con le carovane in viaggio da e per il Tibet; il volume degli scambi durante i mesi estivi in questa valle alta altrimenti isolata valeva mezzo milione di marchi, perché il governo tibetano concedeva ai Bhutia il privilegio – ancora negato agli indù delle pianure – di accedere ai mercati del Tibet. Le misurazioni umane effettuate qui e le collezioni di manoscritti tibetani e beni commerciali acquisiti sono tra i più preziosi dell’intero viaggio. Gli zoologici erano altrettanto estesi. e collezioni botaniche. Il 4 luglio, i viaggiatori partirono per una deviazione verso il Tibet cinese. Inizialmente, si accamparono per tre notti alla formidabile altitudine di 5646 metri; poi progettarono di scendere nella pianura del fiume Satledj. Una guardia di frontiera cinese inizialmente costrinse gli esploratori a intraprendere una faticosa marcia verso ovest lungo il confine; dopo due giorni, elusero la sorveglianza camuffandosi con una frettolosa cavalcata di venti ore, ma i loro inseguitori li raggiunsero. Solo dopo lunghe trattative con il mandarino cinese a Daba, un’affascinante città rupestre le cui case sono tutte scavate nel morbido terreno di loess, la loro guida, un rispettato Bhutia di Milam, ottenne il permesso di proseguire il viaggio verso il Tsako (Choko) La, a 5351 metri di altitudine, un passo sullo spartiacque tra le valli del Satledj e dell’Indo. Contrariamente agli accordi, i viaggiatori tentarono di raggiungere Gartok, ma inaspettatamente si ritrovarono ad affrontare un distaccamento di oltre cento soldati tibetani. Tornarono quindi a sud-ovest, scalando la cima del Gunshankar, alta 5.702 metri, nella catena del Trans-Satledsch, portando ancora con sé il tavolo da disegno e la mappa. Seguirono il fiume Satledsch lungo la valle fino al grande monastero buddista di Mangnang e poi tornarono nel Garhwal britannico. Il loro soggiorno in Tibet durò dal 4 luglio al 12 agosto. Numerose misurazioni astronomiche e altimetriche, una ricca storia naturale e collezioni etnografiche, tra cui 20 disegni, sono il risultato di questa escursione verso nord, memorabile per le sue difficoltà e fatiche. Una nuova impresa di altissimo livello seguì il loro viaggio di ritorno. Da Mangnang, i bagagli furono inviati in avanti attraverso il Manapasse, alto 5.606 metri, fino al luogo di pellegrinaggio di Badrinath, dove circa 50.000 indù si recano in pellegrinaggio al santuario del dio Vishnu in estate. I ricercatori stessi risalirono il ghiacciaio Ibi Gamin a est, che scende dall’omonima vetta di 7.752 metri, nota anche come Kamot. Alla considerevole altitudine di 5.888 metri, stabilirono il loro ultimo accampamento sulla morena glaciale. Il mattino seguente, la neve ghiacciata facilitò la salita e solo a 6.766 metri la particolare stanchezza che si manifesta con la ridotta pressione atmosferica pose fine all’ulteriore ascesa. Questa altitudine di 6.766 metri è la massima altitudine mai raggiunta da un piede umano a fini scientifici. La discesa a Badrinath, a 3.169 metri, avvenne attraverso un passo a 6.234 metri.

Il magnifico scenario non diede tregua ai viaggiatori. Spinto dalla sua caratteristica sete di chiarezza, Adolf tornò in Tibet sotto mentite spoglie attraverso il Passo di Nana. Al Bogo La (a sud-ovest del Tsako La), a un’altitudine di 5856 metri, poté nuovamente ammirare la catena del Trans-Satledj, completò le sue mappe e scese, pienamente soddisfatto, attraverso il Passo di Nilang, a 5560 metri, nella valle del Bhagirati, la sorgente del Gange. Dopo aver attraversato la valle del Tons, si fermò più a lungo sul Kidarkanta, una cima di soli 3811 metri, ma un punto panoramico di prim’ordine da cui venne ricavato un disegno completo del magnifico panorama. Grazie alla pratica costante, Adolf aveva acquisito una tale sicurezza nel raffigurare le catene montuose che questo panorama, come la maggior parte delle sue vedute successive, fu realizzato a penna e inchiostro. Senza fermarsi, percorsero la valle fino a Masuri, dove, per la prima volta dopo mesi di ininterrotti viaggi in montagna, fu nuovamente possibile il contatto con gli europei. Robert partì da Badrinath via Josimath, scendendo lungo la valle fino a Gopeswar (di fronte a Chamoli), poi salì via Ukimath fino a Kedarnath, e in questo viaggio toccò i luoghi di pellegrinaggio alle sorgenti del Gange, che, nonostante la loro posizione remota, erano visitati da persone provenienti da tutta l’India. La stagione, tuttavia, era molto avanzata; l’attraversamento per Kharsali nell’alta valle di Chamna fu forzato attraverso passi montani innevati, e fu fatta una visita alle straordinarie sorgenti termali di Jamnotri. Il 21 ottobre, entrambi i fratelli si riunirono a Masuri e ora si affrettarono con un folto seguito di manoscritti di osservazione e collezioni di ogni genere verso le pianure dell’Indostani, al fine di sfruttare la stagione fresca, che Hermann aveva trascorso nella valle del Brahmaputra, per i viaggi già descritti, fino a Madras nel Nilgiri. Solo nell’aprile del 1856 i tre fratelli provarono la gioia di essere riuniti a Simla; vennero confrontati gli strumenti e si intraprese l’esplorazione delle montagne occidentali.