di Giuseppe Rinaldi, 13 luglio 2025

Pubblichiamo il saggio più recente di Beppe Rinaldi, già comparso nei giorni scorsi sia sul blog personale, Finestre rotte, sia su Città futura on line. Lo pubblichiamo perché riteniamo meriti, come tutti gli altri scritti di Rinaldi che abbiamo ripresi e quelli che vi invitiamo a leggere direttamente sul suo sito, la maggiore visibilità possibile. È difficile di questi tempi trovare analisi altrettanto puntuali ed esaurienti dell’attualità politica e delle derive del pensiero contemporaneo, e siamo quindi ben felici di poterle ospitare. Paolo Repetto

***

1. Il titolo di questo saggio[1] fa riferimento a un recente libretto di Aldo Schiavone nel quale egli descrive e denuncia un ormai consumato degrado della vita intellettuale e morale dell’Occidente e, dunque, anche e soprattutto del primo Occidente, cioè dell’Europa. La nozione di un Occidente senza pensiero costituisce una sintesi assai evocativa di una situazione di vuoto culturale che si sarebbe instaurata, sulle sponde atlantiche, pressappoco con l’affievolirsi delle cosiddette ideologie, proprio quelle ideologie peraltro già in crisi che avevano avuto il loro ultimo momento di gloria nell’ambito della Guerra fredda.

2. Sulla cosiddetta fine delle ideologie sono state ormai scritte intere biblioteche[2]. Daniel Bell, già alla metà del secolo scorso, parlava di una «exhaustion of political ideas». Su questa “fine”, e su altre “fini”, la baldanzosa corrente filosofica postmodernista ha campato di rendita per alcuni decenni. Qualcuno ha anche provato a ipotizzare una fine della storia. Con la fine delle ideologie, comunque si valuti l’evento, ci si poteva attendere il luminoso inizio di una nuova prospettiva culturale, scevra di ideologismi, realistica, con i piedi ben piantati in terra, capace di guidarci con sicurezza nell’affrontare le difficili sfide che abbiamo di fronte. Invece, a quanto pare, l’ipotesi più probabile è che sia subentrato il vuoto. Un vuoto che non si può soltanto più considerare come un momentaneo smarrimento, una crisi di crescita. Si tratta piuttosto di un vuoto che si appresta a diventare un vuoto permanente, visto che il Muro è caduto nel 1989, quasi quarant’anni fa, 36 per la precisione.

3. Cosa vuol dire che siamo rimasti “senza pensiero”? È proprio vero? Perché non ce ne eravamo accorti prima? O non si tratta forse dell’ennesima moda denigrativa dell’Occidente, tanto popolare nella cultura woke e recentemente denunciata, ad esempio, da Federico Rampini[3]? Le assenze sono decisamente più difficili da rilevare delle presenze. I vuoti non parlano, non protestano, non hanno effetti causali diretti. Per cui occorre un certo tempo perché vengano identificati, perché venga loro attribuito uno status, per così dire, ontologico. Non è facile – soprattutto nel dominio culturale – rendersi conto del fatto che ci manca qualcosa. Che siamo sull’orlo di un buco nero. A parere di chi scrive l’avvertimento acuto della assenza di un pensiero dell’Occidente (e dell’Europa) si è avuto piuttosto tardi, in concomitanza con una serie di fenomeni che avrebbero dovuto avere una interpretazione univoca e una risposta altrettanto univoca da parte dell’Occidente. E invece non l’hanno avuta. Fenomeni come: 1) l’aggressione russa all’Ucraina; 2) la diffusione stessa della cultura woke entro e fuori degli USA; 3) la Brexit che in sostanza ha costituito una scissione dell’Unione Europea; 4) la prima vittoria di Donald Trump alle elezioni nel 2017, l’assalto al Campidoglio e la sua seconda elezione nel 2024; 5) l’aggressione di Hamas nei confronti di Israele e la reazione sproporzionata dello “Stato degli ebrei” nei confronti del territorio di Gaza; 6) lo svuotamento dell’ONU e dei Tribunali internazionali (a seguito delle guerre di Ucraina e di Gaza); 7) in generale, poi, la estrema lentezza e riluttanza con cui si sta realizzando la unificazione europea. Se si vuol essere un poco più drastici, il blocco ormai pluridecennale del processo di unificazione europea. Se ne potrebbero citare altri.

Questi meri fatti hanno diviso profondamente il mondo della politica, gli intellettuali e l’opinione pubblica europea e hanno mostrato come, da tempo ormai, fosse diventato impossibile l’impiego di criteri comuni di interpretazione, di fronte a questioni che pure sono di enorme importanza, che pure toccano profondamente i valori e i principi fondamentali. Se di fronte a fatti di questa portata non hai una risposta tendenzialmente univoca, vuol dire che non sai tanto bene chi sei, che non hai propriamente un’identità. È lecito domandarsi se non ci sia un limite nella disomogeneità di pensiero che possa essere sopportato da una società, in termini di coesione e di funzionamento. Una società che peraltro è impegnata in un programma di unificazione politica.

4. Se si guarda alla fase storica precedente, quella della Guerra fredda, avevamo mezzo mondo mobilitato per la costruzione del socialismo, in qualcuna delle sue molteplici varianti (alcune delle quali davvero discutibili). Un altro mezzo mondo era alacremente impegnato nella costruzione delle società democratiche aperte e per resistere alla minaccia del socialismo o comunismo reale. Un “Terzo mondo” era poi impegnato nella costruzione di nuovi Stati nazione, per liberare i diversi Paesi dal colonialismo e dallo sfruttamento straniero. Non si può certo dire che mancassero ideologie, valori e finalità. Non mancava dunque il pensiero. Certo, c’erano dei conflitti e alcuni “pensieri” erano del tutto sbagliati, ma questo è il rischio che si corre sempre quando si è impegnati a fare la storia in qualche modo.

Con l’implosione dell’Unione Sovietica e con la fine della Guerra fredda, l’Occidente, che poteva considerarsi come il virtuale vincitore della lunga contesa, è invece entrato in una sorta di stato comatoso, in una sconcertante assenza di progettualità e di prospettive, in una stupida concentrazione sugli egoismi nazionali e sui particolarismi. Sono diventati così visibili, in un certo senso, i due Occidenti, uno dalla statualità muscolare e l’altro dalla statualità evanescente. L’Occidente europeo evanescente ha delegato all’altro, agli USA, una serie importante di responsabilità[4] collettive e questi – oggi possiamo affermarlo con totale certezza – si sono dimostrati assolutamente incapaci, assolutamente non all’altezza del compito. Con una “assenza di pensiero” forse ancora più plateale di quella diffusa in Europa. Basta nominare, uno in fila all’altro, i recenti Presidenti americani. Ve li trascrivo qui di seguito per comodità. Richard Nixon (1969-1974), Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981), Ronald Reagan (1981-1989), George H. W. Bush (1989-1993), Bill Clinton (1993-2001), George W. Bush (2001-2009), Barack Obama (2009-2017), Donald Trump (2017-2021), Joe Biden (2021-2025) e Donald Trump (2025-). Messi così, uno in fila all’altro, che impressione vi fanno? Riuscite a identificare una qualche linea di pensiero?

5. Gli ultimi quarant’anni della nostra storia, nel primo e nel secondo Occidente, ci mettono drammaticamente di fronte a questo vuoto di prospettiva, vuoto di politica, vuoto di cultura, vuoto, appunto, di pensiero. Un vuoto che si sta facendo sempre più evidente nella misura in cui i problemi, abbandonati a se stessi, urgono per una soluzione e si incancreniscono sempre più. Nel proseguimento di questo saggio – che non va propriamente inteso come una recensione – prenderò in considerazione soprattutto la parte introduttiva e la parte conclusiva del libro di Schiavone, al solo scopo di meglio caratterizzare questo fenomeno, oggi per me divenuto evidentissimo, di un Occidente senza pensiero.

6. Così esordisce Schiavone nel suo libretto: «Nel quadro delle conoscenze e dei saperi che alimentano la vita pubblica delle nostre società […] si è aperto da qualche tempo, nell’indifferenza generale, un vuoto inquietante. Prodottosi quasi di colpo, ha per causa un fatto senza precedenti, con conseguenze che si stanno rivelando via via più disastrose: la scomparsa dalla scena d’Europa del grande pensiero sull’umano: filosofia, teoria politica, scienze storiche e sociali»[5].

Va notata qui l’espressione “pensiero sull’umano”, una terminologia di cui sembra si sia persa decisamente l’abitudine. Vorrei ricordare che anche le atroci lacerazioni del Novecento vertevano comunque, bene o male, intorno a un qualche “pensiero sull’umano”. L’amaro tribunale della storia ha alfine decretato qualcosa di abbastanza preciso, intorno all’umano e al disumano. Qualcosa abbiamo dovuto forzatamente imparare. Oggi, per contro, l’umano e il disumano sono mescolati in una poltiglia inestricabile: Hamas, Trump, Putin, Netanyahu, cui possiamo aggiungere, fuori Occidente, gli ayatollah, i talebani e diverse varietà di islamisti. Ma anche Xi e Kim Jong-un. Eppure ci siamo così abituati che invocare l’umano oggi suscita senz’altro, presso il pubblico, ilarità e compassione.

Schiavone qui giustamente denuncia il progressivo venir meno della cultura umanistica nell’attuale contesto europeo, e più ampiamente nel contesto di quello che suole definirsi come Occidente. È implicito nel suo discorso che la cultura umanistica costituisca ancora una componente fondamentale nella definizione degli orientamenti di una società. Possiamo aggiungere che non assistiamo soltanto a un venir meno della prospettiva umanistica e alla proliferazione del cinico disincantato, stiamo assistendo a una promozione sfacciata dell’antiumanismo, in una varietà di forme che hanno sempre più successo o che comunque, invece di una condanna, suscitano solo benevola indifferenza[6]. Difendere l’umanismo oggi significa spesso fare la parte dell’anima bella che sogna i bei tempi andati. Significa essere malamente apostrofati dai truci realisti della politica che oggi abbondano più che mai. Questa tendenza antiumanistica si accompagna costantemente con lo screditamento della modernità, lo screditamento della tradizione stessa dell’Occidente e con l’implicito e conseguente screditamento della democrazia.

7. Schiavone chiama direttamente in causa le humanities: filosofia, teoria politica, scienze storiche e sociali. Altre volte cita le discipline giuridiche, l’etica, l’economia. Chi scrive si è occupato di filosofia e scienze umane fin da quando era sui banchi di scuola. Ebbene, la filosofia occidentale, nella sua versione continentale, sta attraversando una crisi epocale dalla quale difficilmente riuscirà a riprendersi. Ho trattato ampiamente di questo argomento nel mio recente saggio Esiste la filosofia continentale?[7] L’aspetto interessante della questione è il fatto che, a partire dagli anni Settanta la filosofia continentale europea, soprattutto tedesca e francese (la french theory), ha completamente colonizzato le facoltà umanistiche americane, gettando le basi di quella cultura del piagnisteo politically correct, che si svilupperà poi nel movimento stay woke. In altri termini, stiamo importando in forma peggiorativa, come vuoto di pensiero, quello che abbiamo esportato oltre atlantico qualche decennio fa.

Per le scienze sociali è avvenuto un processo inverso. Le scienze sociali americane del primo Novecento, che avevano studiato per prime la nuova società di massa, sono state esportate in Europa, dove hanno avuto una diffusione straordinaria e hanno contribuito alla conoscenza e all’ammodernamento delle società europee, almeno quelle al di qua del Muro. Per decenni le scienze sociali nord americane furono le sole capaci di fare una dura concorrenza all’ortodossia marxista, che pretendeva il monopolio della conoscenza sociale. Esse diedero notevoli contributi ai processi di riforma delle società europee postbelliche. Negli anni Novanta tuttavia le scienze sociali americane caddero vittima dei social studies, del piagnisteo politically correct e lo stesso accadde, di converso in Europa. Con l’avvento del neo liberismo (la Tatcher sosteneva che “la società non esiste”) e con l’abbandono dei grandi progetti di riforma, le scienze sociali cominciarono a perdere qualsiasi ruolo e centralità. Contribuendo così a quel vuoto di pensiero di cui stiamo discutendo.

8. Una delle manifestazioni più tangibili di questo vuoto inquietante è – per Schiavone – la progressiva scomparsa dei Maestri. «Una volta c’erano tra noi i Maestri. Non in un’età ormai lontana, ma appena qualche decennio fa, ancora nel tardo Novecento. Guide da cui non si poteva prescindere e con cui ci siamo a lungo confrontati, fin quasi al passaggio del secolo. Spesso discussi e criticati, e non soltanto seguiti e imitati, ma comunque riconosciuti in grado di misurarsi con le grandi personalità del passato, e di aprire, attraverso quel dialogo, vie inesplorate per affrontare i problemi del presente nella continuità di una tradizione: quella stessa della modernità»[8].

La collocazione cronologica posta da Schiavone, “appena qualche decennio fa”, dell’avvento del vuoto di pensiero, è all’incirca quella che ho segnalato nella mia introduzione. Va poi ricordato che intellettuali e modernità hanno costituito, per secoli, un binomio inseparabile. Gli intellettuali, pur con molte contraddizioni, hanno costantemente svolto il ruolo di coscienza critica della modernità. Anche i conflitti del Novecento sono stati elaborati e consumati nell’ambito di un aspro dibattito intellettuale intorno alla modernità, o a quel che ne restava.

Ma è ora subentrata la postmodernità, la reazione contro la modernità che ha finito per scindere il ruolo stesso degli intellettuali nei confronti della società e della storia. Intellettuali e modernità sono due categorie che hanno subìto, negli scorsi decenni, un attacco violentissimo. Proprio ad opera della postmodernità che, in virtù di questo vandalismo di principio, ha mostrato alla fine la propria vacuità e inconsistenza. Senza l’apporto della modernità, senza il ruolo degli intellettuali, abbiamo perso progressivamente la capacità di pensare al nostro passato, al nostro presente, al nostro destino. Abbiamo rinunciato a domandarci chi siamo, donde veniamo, dove andiamo. Con chi ci accompagniamo.

9. Schiavone usa alcune pagine per elencare una nutrita schiera dei grandi Maestri cui faceva riferimento in apertura. «Era insomma la grande cultura formatasi nel cuore del ventesimo secolo che continuava a svolgere il proprio ruolo, e finiva con l’illuminare un’intera civiltà. […] Di comparabile a tanta ricchezza, oggi non rimane più nulla: ed è così che il buio è sceso senza preavviso sul cuore dell’Occidente. I primi risultati sono sotto gli occhi di tutti: un’America irriconoscibile, e un’Europa che tace o balbetta»[9].

Si noti che l’elenco dei Maestri citati, che qui non riporto e discuto per brevità, comprende posizioni culturali anche assai diverse e talvolta incompatibili. In omaggio dunque alla natura sempre conflittuale del pensiero. Per quel che riguarda invece il buio che ha colto il secondo Occidente, ci dovremmo soffermare a lungo sulla cultura woke, che è insieme causa e conseguenza della sparizione dei grandi Maestri e del rifiuto della modernità. Luca Ricolfi nel suo saggio sul Follemente corretto[10] ha esaurientemente descritto il fenomeno e ne ha tracciate alcune linee interpretative. Il politically correct e la cultura woke, con tutti i loro annessi e connessi, hanno gravemente minato la libertà di pensiero, uno dei principi cardine dell’Occidente.

10. Tuttavia Schiavone mette anche l’accento sul deterioramento qualitativo della produzione culturale. Ciò ovviamente mette in causa i meccanismi stessi della produzione e riproduzione dei saperi umanistici. Afferma Schiavone che: «[…] se si considerasse l’elenco dei docenti di una qualunque importante Facoltà umanistica in Francia, in Germania, in Italia qual era quaranta o cinquanta anni fa, e lo si mettesse a confronto con coloro che vi insegnano oggi, sarebbe arduo sottrarsi all’impressione di una distanza crescente e incolmabile, se appena si avesse una cognizione non superficiale delle materie prese in esame: filosofiche, storiche, giuridiche, sociologiche»[11].

Va osservato, da parte nostra, che l’appiattimento qualitativo riguarda non solo l’offerta culturale, ma anche il lato della domanda. Le capacità medie conseguite dagli studenti nelle nostre scuole sono in caduta libera. Lo stesso vale per le capacità medie dei cittadini di svolgere efficacemente i doveri loro prescritti dalla Costituzione. Anche su questo appiattimento ormai esiste una letteratura ampia e ben documentata.

11. Ciò vale perfino – ci permettiamo di aggiungere – nel campo dell’intelligenza. Secondo gli studiosi dell’effetto Flynn, nei Paesi occidentali anche l’intelligenza media avrebbe cessato di crescere. L’Effetto Flynn[12] era quel fenomeno, ben conosciuto dagli psicologi, per cui le prestazioni nei test di intelligenza tendevano a crescere col passare del tempo (3 punti ogni decennio). Questo fenomeno era stato rilevato sulla base dell’accumulo dei dati conseguenti alla pratica sistematica della somministrazione dei test di intelligenza diffusa in varie nazioni e istituzioni. Dall’inizio del nuovo secolo sono comparsi diversi studi che testimoniano di un arresto del fenomeno di crescita dei punteggi medi nei test di intelligenza. O, addirittura, sembrano avallare la presenza generalizzata di un effetto Flynn rovesciato. Col passare del tempo, le prestazioni individuali nei test di intelligenza non solo avrebbero cessato di crescere ma addirittura tenderebbero a diminuire. La cosa è tuttora controversa sul piano statistico, ma decisamente allarmante, se collegata ad altri sintomi di degrado del livello culturale medio delle nuove generazioni.

12. Eppure viviamo in un’epoca formidabile di progresso tecnico scientifico. Abbiamo fotografato i buchi neri, abbiamo scoperto il bosone di Higgs e intercettato le onde gravitazionali. L’intelligenza artificiale contribuisce a migliorare la nostra vita in un’enorme quantità di settori. Schiavone precisa che, a suo giudizio, il vuoto di pensiero incombente concerne proprio il contesto delle humanities, visto che, per quel che riguarda le scienze della natura, non pare proprio esserci alcuna crisi alle porte. Non abbiamo dunque a che fare con disturbi funzionali di base, visto che nel campo scientifico hard il prodotto è rimasto per ora del tutto competitivo. Abbiamo proprio a che fare col vuoto di pensiero sull’umano. Un autentico smarrimento. Come un gigante dotato di un’enorme muscolatura, ma col cervello di un moscerino.

Schiavone confronta l’epoca della prima Rivoluzione industriale, quando il passaggio d’epoca fu caratterizzato da un intenso lavorio culturale allo scopo di comprendere le trasformazioni che stavano avvenendo, con l’epoca nostra, un’epoca di grandi trasformazioni che avvengono in una totale mancanza di comprensione. «Ma questa volta dov’è il pensiero – filosofico, economico, sociale, politico, giuridico, etico: in una parola, l’indagine sulle società e sull’umano in trasformazione e sui loro nuovi caratteri – che dovrebbe fare da guida al passaggio d’epoca, orientandone direzione e conseguenze, come è accaduto con le grandi rivoluzioni della modernità?»[13]. Stiamo, in altri termini, vivendo una grande trasformazione con gli occhi completamente bendati.

13. Insiste Schiavone: «Quello che manca è in particolare una cultura – storica, filosofica, sociale – che si ponga il problema di una lettura d’insieme dei processi che si stanno sviluppando nel mondo, dei loro caratteri e delle loro tendenze, e che offra soluzioni innovative alla politica. Un pensiero che analizzi da vicino, con capacità teorica adeguata, il salto di qualità avvenuto nella struttura dell’economia capitalistica in seguito alla rivoluzione tecnologica, con il definitivo tramonto della centralità storica del lavoro umano produttivo di beni materiali – il lavoro della classe operaia. Un passaggio, quest’ultimo, che ha posto fine a un intero tratto della modernità, ha provocato il crollo dei regimi comunisti, e ha portato alla nascita di uno specifico meccanismo unico di tecnica e di economia per la prima volta senza alternative nell’intero pianeta – sul quale tuttavia sappiamo pochissimo dal punto di vista della sua teoria e della sua critica»[14].

Qui torna uno dei problemi su cui Schiavone aveva già insistito, in passato, e cioè «il definitivo tramonto della centralità storica del lavoro umano produttivo di beni materiali». Si tratta di un motivo ben presente nel suo Sinistra! Un manifesto del 2023[15]. La presenza del conflitto di classe aveva caratterizzato i due secoli precedenti della modernità e aveva monopolizzato i dibattiti intorno alla configurazione della società. Intorno alla società giusta. Ora quella centralità storica non c’è più e ciò imporrebbe lo sviluppo di un nuovo pensiero intorno al futuro stesso delle società occidentali. Un manifesto, appunto, per una nuova sinistra[16]. Ma la sinistra europea appare ammutolita e in difficoltà. Non parliamo poi dei Democratici americani. Sia le destre tradizionali, sia le sinistre, che bene o male avevano entrambe una qualche solida visione della società e della storia, sono oggi soppiantate dal non pensiero dei populismi organizzati, spesso inestricabilmente rossobruni, nazicomunisti nei loro fondamenti. A ogni consultazione elettorale questi registrano incrementi preoccupanti di consensi.

14. Così Schiavone sintetizza la situazione: «L’Occidente è rimasto in tal modo orfano della sua stessa intelligenza: che lo ha lasciato all’improvviso completamente solo, a metà strada di un cammino incompiuto. E ne è rimasta orfana in particolare la politica, sia progressista sia conservatrice. Una specie di nuovo “tradimento dei chierici”, consumato quando mettere in campo nuovo pensiero sarebbe stato indispensabile per concepire e realizzare scenari adeguati alle peculiarità della nuova realtà capitalistica e al suo rapporto con la tecnica e con la politica»[17]. In questi passi si evoca il tradimento dei chierici, uno smarrimento cioè della funzione intellettuale, un inchino del mondo della cultura a interessi totalmente estranei. Il riferimento ovviamente va a Julien Benda (1867-1956) e al suo noto Tradimento dei chierici (1927)[18]. E il tradimento dei chierici ha avuto effetti esiziali sulla politica: «E invece proprio nel momento cruciale del salto, il circuito delle conoscenze si è interrotto. E la politica è diventata cieca, senza concetti e categorie in grado di leggere oltre la superficie dei processi che ci coinvolgono, nei caratteri e nelle tendenze di lunga durata del mutamento»[19].

La debolezza della politica è senz’altro un effetto della debolezza del pensiero. Il problema è che, in un simile quadro, pare davvero impossibile che la politica riesca a porre un qualche rimedio alla stessa debolezza del pensiero. L’immagine che se ne trae è quella di un Occidente sempre più invischiato in un circolo vizioso autolesionistico. Invece di politica e cultura, come in Norberto Bobbio, avremo sempre più politica senza cultura.

15. Non seguiremo da vicino i vari capitoli nei quali Schiavone approfondisce la propria analisi. Dove si affrontano questioni come il degrado della politica, la globalizzazione, l’impatto delle nuove tecnologie, i problemi della democrazia, la situazione americana. Le conclusioni di Schiavone si aprono con un’affermazione davvero impegnativa: «Solo una rivoluzione intellettuale e morale dell’intera cultura europea di portata eguale alla trasformazione che stiamo vivendo potrà essere in grado di indirizzare per il meglio il cambiamento in cui siamo immersi. Perché lo ripetiamo: la tecnica dona potenza, non assicura salvezza. Stabilisce la direzione e l’irreversibilità del cammino, contribuendo a fissare la forma dell’umano attraverso l’aumento del suo controllo sulle proprie condizioni materiali di esistenza; non garantisce il buon esito dell’intero viaggio»[20].

La tecnica ci rende sempre più forti ma non può darci alcuna indicazione su come usare proficuamente questa stessa forza. Mentre i vari corifei della sinistra in senso lato invocano il disarmo, oppure gli ennesimi provvedimenti di tutela a favore di questi o quelli – quelli che non arrivano alla fine del mese – oppure ancora evocano il diritto alla rivolta e il ritorno alla lotta di classe, ebbene Schiavone va contro corrente e avverte che è necessaria principalmente una «rivoluzione intellettuale e morale», due rivoluzioni con cui nell’immediato «non si mangia». Due rivoluzioni senza cui non sapremmo neanche quale sia la meta verso cui andare. Non ci mancano i mezzi, ci mancano i fini. O forse ne abbiamo di troppi, e di confusi. Il che è come non averne neanche uno.

16. Sarebbe allora da fare una riflessione profonda intorno al significato di queste parole. Cosa significa «rivoluzione intellettuale e morale»? In estrema sintesi, così interpreto io, l’Occidente senza pensiero ha coltivato – ancora una volta – la fiducia nei meccanismi automatici. Come quando aveva creduto alle leggi marxiane della storia. Oggi si tratta della fiducia nelle leggi automatiche dei mercati, nella iniziativa individuale e nella concorrenza, nello slogan «Enrichissez vous!», nella fiducia del gocciolamento del benessere verso tutti gli strati della società. L’Occidente senza pensiero ha fatto di tutto per ridurre ai minimi termini lo Stato e le istituzioni, per dare mano libera alla vandalica deregulation. È stata questa una comune ubriacatura che ha coinvolto sia la destra sia la sinistra. Destre e sinistre che la capacità di pensare l’avevano forse persa da tempo. Così ci siamo ritrovati immersi nel populismo e stiamo così mettendo a repentaglio le stesse istituzioni democratiche. L’Occidente europeo ha pensato che bastasse «laissez faire, laissez passer». Che bastasse stare a guardare, e tutto si sarebbe aggiustato da sé.

17. Ora, a quanto pare, la storia ci sta presentando il conto, e non sappiamo cosa fare. Il fatto è che – di questo dobbiamo davvero convincerci – la società va pensata. La società è fatta proprio per essere pensata. Soprattutto le società altamente complesse come le nostre. Per le quali occorre un pensiero di pari complessità. Invece abbiamo creduto alle semplificazioni. Da noi, per stare a casa nostra, abbiamo creduto al pensiero semplice di Berlusconi, di Bossi, di Renzi, di Grillo, di Meloni, di Salvini. Mi spiace molto dirlo, ma anche quello di Schlein e di Landini, di fronte ai problemi che abbiamo davanti, è puro pensiero semplice[21].

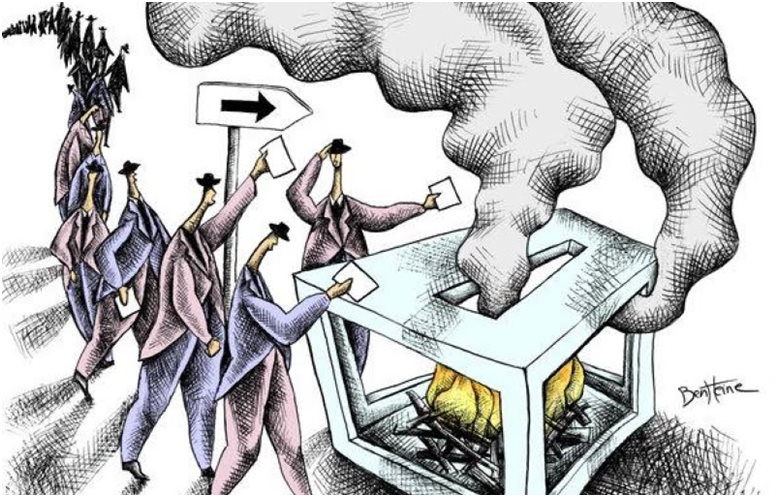

In Europa, pensare di continuare a sopravvivere come uno Stato senza Stato (che non unifichi in sé le fondamentali prerogative di uno Stato) è puro pensiero semplice, come quello dei pacifinti che vogliono la pace e la sicurezza, non vogliono la NATO e non vogliono spendere una lira per comperare le cartucce. Pensiero semplice anche quello dei governi europei che vorrebbero, a fasi alterne, una politica estera di grande potenza, senza però cedere alcun potere a un Ministro degli esteri europeo di un Governo europeo. Purtroppo siamo guidati dal pensiero semplice e gli elettori, divenuti semplici anch’essi, non sembrano neanche più persuasi di dover andare ogni tanto a votare. Non vanno più a votare non perché siano delusi dalla politica ma perché sono divenuti incapaci di un qualsiasi pensiero effettivamente politico. Ricordo che gli esponenti del secondo partito di opposizione italiano andavano in parlamento agitando l’apriscatole. Non solo intellettuali senza pensiero dunque, ma anche elettori senza pensiero.

18. Già, ma allora, come possiamo fare per recuperare un pensiero alto, degno dell’Europa e dell’Occidente migliore? Davvero all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte? Schiavone si pone il problema, ma qui mi permetto di dubitare alquanto sulla fattibilità della sua proposta. Dice: «[…] almeno in Europa, per rimettere in moto la macchina del pensiero serve una scossa esterna al mondo delle idee, tanto forte da rendere possibile la ripresa del cammino interrotto. Un impulso che può venire soltanto dalla politica: da una politica che sappia spezzare con la forza di una decisione il vuoto di idee che la circonda. E questa non può consistere in altro se non in un passo avanti decisivo verso l’unificazione del continente»[22].

Qui Schiavone incorre purtroppo in una qualche circolarità di pensiero, visto che, nella introduzione ha sostenuto che proprio il vuoto di pensiero confina la politica alla mera amministrazione. Come farà una politica priva di pensiero a trovare da sé la forza di una decisione? Personalmente una risposta ce l’ho, ed è una risposta poco piacevole. Solo una colossale esternalità negativa, una grave catastrofe, potrà costringere i nostri maestri del pensiero semplice a prendere decisioni forti. A prendere finalmente le ovvie decisioni indispensabili. Non resta che sperare nella catastrofe.

19. Così l’Occidente si è cacciato in un circolo vizioso che lo condanna a rendimenti sempre più bassi. A continuare a rimandare e ad attendere, come se avessimo davanti un tempo infinito. Certo, è comodo fare l’ammuina. Schiavone avverte che: «Progresso tecnico e scadimento morale e sociale possono coesistere, entro certi limiti. Con la conseguente deriva verso un mondo in cui l’anomia sarà diventata la regola di un suprematismo capitalistico – tecnologico fuori controllo: segnato dal dominio di minoranze più o meno ristrette – arroccate nei privilegi derivanti dalla loro posizione rispetto al dispositivo tecnoeconomico globale – su moltitudini uniformate dalla comune sconfitta e dal patimento condiviso della sopraffazione»[23]. L’Amministrazione Trump è oggi un perfetto esempio di coesistenza di progresso tecnico e scadimento morale, intellettuale e sociale. Questo è forse il destino che ci aspetta.

Rincarando la dose, secondo Schiavone oggi ci troviamo in: «Una congiuntura in cui la capacità del pensiero sull’umano di padroneggiare e di orientare verso paradigmi di razionalità fondati sul bene comune quel potere di trasformazione del reale che stiamo acquisendo con tanta velocità appare drammaticamente ridotta, se non addirittura azzerata. Se non riusciremo a riequilibrare in corsa questo scompenso; se una parte di quella che chiamiamo la nostra civiltà continuerà a rimanere indietro rispetto all’altra, il prolungarsi del ritardo renderà realistiche ipotesi di futuro nelle quali l’aver cancellato la comune identità dell’umano diverrà il principale carattere di una costituzione materiale del pianeta fondata esclusivamente sulla discriminazione e sul dispotismo»[24].

Val la pena di aggiungere che non sarà certo demandando alla intelligenza artificiale la soluzione delle maggiori questioni – come qualcuno auspicherebbe – che risolveremo il nostro deficit di pensiero. Un imbecille con l’AI diventa un imbecille al quadrato. C’è già chi pensa di infilare l’intelligenza artificiale nelle scuole, così avremo finalmente il pensiero semplificato a disposizione di tutti, paziente, autorevole, efficiente e del tutto incontrollabile. Non sono tra gli scettici oppositori della AI, sono piuttosto tra gli scettici che dubitano della nostra capacità di controllare la AI, cui ci stiamo affidando con tanta disinvoltura e dabbenaggine. Anche qui è in gioco il vuoto del pensiero. Chi pensiero non ha, non può darselo artificialmente.

20. Schiavone manifesta tuttavia, nonostante tutto, un certo ottimismo: «[…] nonostante tutti gli ostacoli che si frappongono, credo che in questo frangente sia proprio dall’Europa che possa partire il primo e più forte segnale di risveglio; che sia da qui che si possa riannodare il filo spezzato del nostro pensiero»[25]. Schiavone entra qui nel merito di alcuni punti di forza restanti su cui l’Europa potrebbe basarsi per dare il via a una ripresa. In effetti, dopo il declino ormai palese e profondo della democrazia americana, del secondo Occidente, non resta che riporre qualche speranza nel primo Occidente. Effettivamente se il patrimonio di pensiero dell’Occidente non è rimasto da qualche parte in Europa, può allora esser tranquillamente dichiarato in via di estinzione. Basti pensare al trattamento inferto da Trump alle università americane per rendersi conto che da quelle parti non verrà più fuori alcunché, per un bel po’. Bisogna riconoscere che Alexandr Dugin, al di là del suo tono profetico ed esaltato, nei suoi scritti è andato vicino a una diagnosi ben precisa della capitolazione dell’Occidente di fronte all’Euroasiatismo. In un suo scritto[26] di qualche anno fa aveva individuato proprio in Trump il capofila inconsapevole della reazione dei popoli del Mondo contro l’Occidente, irrimediabilmente corrotto e pervertito.

Comprendiamo che Schiavone, nel suo ruolo di pubblico intellettuale, si sforzi di mostrare un volto tutto sommato ottimistico. Comprendiamo come si sia sentito in dovere di considerare la partita del pensiero dell’Occidente ancora come aperta. Di mostrare una strada praticabile per uscire dalla crisi. Di considerare come ancora non del tutto perduto il nostro patrimonio di pensiero, la nostra scala di valori e le nostre istituzioni. In questo senso, il suo saggio è un appello. Purtroppo la sua diagnosi è perfetta, ma una eventuale prognosi positiva è invece dipendente da una miriade di condizioni che, se considerate da vicino, non possono che risultare altamente improbabili.

21. Il lettore, compulsando attentamente il testo di Schiavone, potrà farsi un’idea di quanto realistiche siano le possibilità di successo di un programma di rinascita del pensiero europeo da lui intravisto e propugnato. Personalmente, siamo alquanto più pessimisti e il vuoto di pensiero dell’Occidente oggi ci sembra ormai decisamente irreparabile. Più che di un improbabile programma di rinascita, oggi ci pare quanto mai necessario un programma di resistenza. Un appello disperato che chiami alla resistenza le poche forze del pensiero d’Occidente sopravvissute, e non ancora del tutto stravolte. Una resistenza, appunto, intellettuale e morale. Una resistenza destinata tuttavia a diventare sempre più clandestina, sempre più confinata nei bantustan o nelle riserve indiane. Il trattamento inferto da Trump alle università americane è di una chiarezza esemplare. Una resistenza nella lucida consapevolezza che la guerra è stata ormai perduta, che i barbari sono alle porte e che domineranno per secoli. Si tratta allora di mettere da parte e conservare i codici, ricopiare e commentare i testi, trasmettere la tradizione, tenere acceso il lumicino in attesa di un’improbabile nuova alba. Proprio come i monaci irlandesi nei secoli bui della decadenza europea.

Opere citate

1960 Bell, Daniel, The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, Harvard University Press, Cambridge. Tr. it.: La fine dell’ideologia. Il declino delle idee politiche dagli anni Cinquanta a oggi, SugarCo Edizioni, Milano, 1991.

1958 Benda, Julien, La trahison des clercs, Editions Grasset, Paris. [1927]

2021 Dugin, Alexandr, Contro il Grande reset. Manifesto del Grande risveglio, AGA Editrice.

2022 Rampini, Federico, Suicidio occidentale. Perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori, Mondadori, Milano.

2024 Rampini, Federico, Grazie Occidente!, Mondadori, Milano.

2024 Ricolfi, Luca, Il follemente corretto. L’inclusione che esclude e l’ascesa della nuova élite, La nave di Teseo, Milano.

2023 Schiavone, Aldo, Sinistra! Un manifesto, Einaudi, Torino.

2025 Schiavone, Aldo, Occidente senza pensiero, Il Mulino, Bologna.

[1] Nella scrittura di questo saggio non ho fatto uso alcuno di strumenti di intelligenza artificiale.

[2] La prima occorrenza della questione risale al 1960. Si veda Bell 1960.

[3] Cfr. Rampini 2022 e Rampini 2024.

[4] Tra queste responsabilità, attribuite di fatto dall’Europa agli USA, abbiamo la difesa (attraverso la NATO), il governo monetario e del commercio internazionale, la politica internazionale, il controllo degli Stati canaglia, il governo delle crisi internazionali derivanti da alcuni Paesi ex comunisti e dall’insorgente fondamentalismo islamico, compresa anche la lotta al terrorismo. Possiamo aggiungere la responsabilità della salvaguardia e della promozione delle organizzazioni internazionali. A uno sguardo retrospettivo, gli USA hanno fallito in tutti questi compiti. Marcatamente, in politica internazionale hanno fallito sulla questione israelo-palestinese, hanno fallito in Iraq e in Afghanistan. Solo per elencare le crisi più importanti. Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, gli USA hanno dato un notevole contributo al loro indebolimento.

[5] Cfr. Schiavone 2025: 15.

[6] Fanno parte dell’antiumanismo, a nostro parere, anche il transumanismo e il postumanismo nelle loro varie e confuse manifestazioni.

[7] Si veda Finestre rotte: Esiste la filosofia continentale?

[8] Cfr. Schiavone 2025: 16.

[9] Cfr. Schiavone 2025: 19.

[10] Cfr. Ricolfi 2024.

[11] Cfr. Schiavone 2025: 20.

[12] Dal nome dello psicologo neozelandese James Robert Flynn (1934-2020).

[13] Cfr. Schiavone 2025: 25.

[14] Cfr. Schiavone 2025: 26-27.

[15] Cfr. Schiavone 2023.

[16] In un mio saggio precedente ho analizzato dettagliatamente il Manifesto di Schiavone. Per chi fosse interessato, si veda Finestre rotte: Prolegomeni a una nuova sinistra.

[17] Cfr. Schiavone 2025: 30.

[18] Cfr. Benda 1958.

[19] Cfr. Schiavone 2025: 30.

[20] Cfr. Schiavone 2025: 123.

[21] Mi permetto qui di richiamare la mia recente analisi sui Referendum del giugno 2025: Finestre rotte: Referendum 2025.

[22] Cfr. Schiavone 2025: 123.

[23] Cfr. Schiavone 2025: 124.

[24] Cfr. Schiavone 2025: 124.

[25] Cfr. Schiavone 2025: 124-125.

[26] Cfr. Dugin 2021.

Il primo di questi, I Quattro Giusti, uscito nel 1905, conobbe subito un largo successo, e può essere considerato il prototipo degli odierni thriller. In Italia è stato tradotto solo nel 1930. Non va confuso con un altro successivo, della stessa serie, nel quale i Giusti erano diventati tre, con un percorso inverso a quello dei Tre Moschettieri. A questo romanzo ne seguirono comunque altri 174, ai quali vanno sommati 24 lavori teatrali e un numero indefinito di racconti, di articoli giornalistici e di soggetti cinematografici (Pare abbia avuto una parte importante anche nella stesura del copione del film King Kong). Una produzione a livelli industriali, e di qualità molto diseguale.

Il primo di questi, I Quattro Giusti, uscito nel 1905, conobbe subito un largo successo, e può essere considerato il prototipo degli odierni thriller. In Italia è stato tradotto solo nel 1930. Non va confuso con un altro successivo, della stessa serie, nel quale i Giusti erano diventati tre, con un percorso inverso a quello dei Tre Moschettieri. A questo romanzo ne seguirono comunque altri 174, ai quali vanno sommati 24 lavori teatrali e un numero indefinito di racconti, di articoli giornalistici e di soggetti cinematografici (Pare abbia avuto una parte importante anche nella stesura del copione del film King Kong). Una produzione a livelli industriali, e di qualità molto diseguale. Una caratteristica interessante dei suoi romanzi è che non sono collegati uno all’altro: non c’è un personaggio (un detective, un ispettore, un commissario) che funga da trait d’union tra i racconti: le ambientazioni sono le più varie immaginabili, e le vicende sono slegate l’una dall’altra. Le indagini vengono spesso risolte da poliziotti anonimi, ma evidentemente dotati di grande fiuto. L’unico detective che compare con una certa frequenza è Mr. J.G. Reeder, uomo dall’aspetto risibile ma dotato di una mente “criminale”, che fortunatamente è al servizio della Polizia.

Una caratteristica interessante dei suoi romanzi è che non sono collegati uno all’altro: non c’è un personaggio (un detective, un ispettore, un commissario) che funga da trait d’union tra i racconti: le ambientazioni sono le più varie immaginabili, e le vicende sono slegate l’una dall’altra. Le indagini vengono spesso risolte da poliziotti anonimi, ma evidentemente dotati di grande fiuto. L’unico detective che compare con una certa frequenza è Mr. J.G. Reeder, uomo dall’aspetto risibile ma dotato di una mente “criminale”, che fortunatamente è al servizio della Polizia. Nell’estate scorsa ho letto un paio di questi romanzi: Stanza n. 13 del 1924 e Moneta Falsa del 1927. Curiosamente, entrambi trattano di falsari, di riproduttori di banconote false (per i quali Edgar provava evidentemente una certa ammirazione, magari anche un po’ d’invidia – per uno scialacquatore come lui avrebbe potuto essere una soluzione). Il primo è una storia abbastanza leggera, non priva di originalità ma piuttosto forzata, soprattutto nel finale. L’ambiente è quello della malavita inglese, la vicenda verte sulla ricerca del falsario imprendibile, tra ricatti famigliari, storie d’amore, infinite bassezze e vari morti sparati: comunque accettabile.

Nell’estate scorsa ho letto un paio di questi romanzi: Stanza n. 13 del 1924 e Moneta Falsa del 1927. Curiosamente, entrambi trattano di falsari, di riproduttori di banconote false (per i quali Edgar provava evidentemente una certa ammirazione, magari anche un po’ d’invidia – per uno scialacquatore come lui avrebbe potuto essere una soluzione). Il primo è una storia abbastanza leggera, non priva di originalità ma piuttosto forzata, soprattutto nel finale. L’ambiente è quello della malavita inglese, la vicenda verte sulla ricerca del falsario imprendibile, tra ricatti famigliari, storie d’amore, infinite bassezze e vari morti sparati: comunque accettabile. Il secondo romanzo è più interessante; nell’edizione inglese si intitola The Forger (Il Falsario), in quella italiana Moneta Falsa; non sarebbe stata difficile o sgradita la traduzione del titolo inglese, tutto sommato.

Il secondo romanzo è più interessante; nell’edizione inglese si intitola The Forger (Il Falsario), in quella italiana Moneta Falsa; non sarebbe stata difficile o sgradita la traduzione del titolo inglese, tutto sommato.

Ecco perché ne esce un racconto illuminante, sincero, utile pure per qualcuno che volesse imitarli, divertente per chi, come me, non ci pensa nemmeno lontanamente. Interessante la figura di Stephen Katz (Angerer, che si definisce un reprobo ricalibrato). Il compagno di viaggi di Bryson aveva fatto dell’alcool l’unica ragione di vita, che lo aveva accompagnato fino al momento di conoscere Mary, sua moglie, durante una delle tante degenze in ospedale a causa degli eccessi alcolici. Angerer era poi diventato astemio (incredibile, ripete lui) e oggi, pur con mezza gamba in meno, vive in modo sano ed è un rispettabile cittadino dell’Iowa, famoso appunto per aver accompagnato Bryson nei boschi e aver ispirato il regista del film del 2015 “A Walk in the Woods”, con Robert Redford/Bryson e Nick Nolte/Angerer-Stephen Katz. Meglio il libro, as usual: che mi ha divertito, ma per il momento è finita lì.

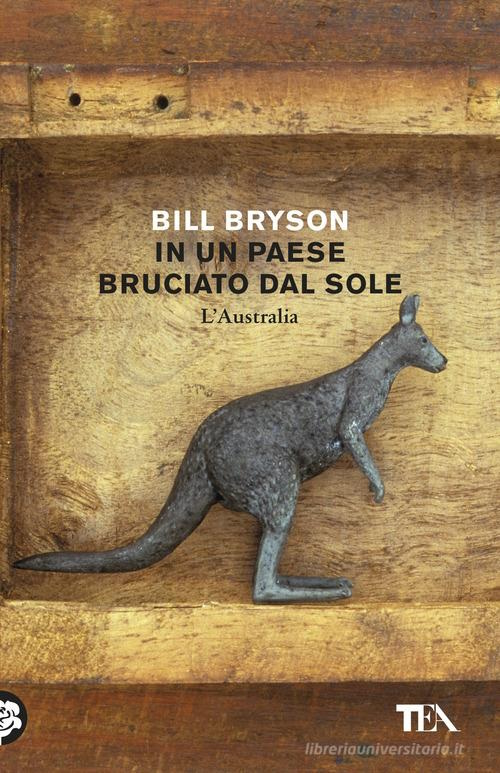

Ecco perché ne esce un racconto illuminante, sincero, utile pure per qualcuno che volesse imitarli, divertente per chi, come me, non ci pensa nemmeno lontanamente. Interessante la figura di Stephen Katz (Angerer, che si definisce un reprobo ricalibrato). Il compagno di viaggi di Bryson aveva fatto dell’alcool l’unica ragione di vita, che lo aveva accompagnato fino al momento di conoscere Mary, sua moglie, durante una delle tante degenze in ospedale a causa degli eccessi alcolici. Angerer era poi diventato astemio (incredibile, ripete lui) e oggi, pur con mezza gamba in meno, vive in modo sano ed è un rispettabile cittadino dell’Iowa, famoso appunto per aver accompagnato Bryson nei boschi e aver ispirato il regista del film del 2015 “A Walk in the Woods”, con Robert Redford/Bryson e Nick Nolte/Angerer-Stephen Katz. Meglio il libro, as usual: che mi ha divertito, ma per il momento è finita lì. Alla fine del 2001 però Guanda pubblica un librone di 366 pagine dal titolo In un paese bruciato dal sole (che sarebbe l’Australia). Pochi anni dopo parto per il mio primo viaggio a Sydney, per lavoro; e quale scelta migliore di questo libro, che, complice uno scalo di tre giorni a Hong Kong, leggo prima di arrivare nel paese dei canguri. Le descrizioni che Bryson fa non mi invitano a conoscere da vicino la natura o le coste dell’Australia (tipo i dieci serpenti più velenosi al mondo, i coccodrilli di mare che escono dai fiumi e ti strappano un arto sul bagnasciuga, le meduse più dolorose e mortali che si possano immaginare, i polpi velenosi, i granchietti nascosti sotto un centimetro di sabbia sulla spiaggia, che ti mandano una settimana all’Ospedale, e decine di altri modi di morire per una cazzata solo per voler fare il bagno in un mare stupendo. Pericoli che sono sempre e solo nei primi trenta metri dalla riva; dopo ci sono gli squali, di tutti i tipi), ma io vado a Sydney per lavoro, quindi chi se ne fotte. Oggi, a dispetto della lettura critica e ironica che Bryson ne fa, l’Australia è uno dei paesi che ama di più e che, tutto sommato, teme di meno. Il libro si legge bene, e mi induce a continuare e ad approfondire questo autore.

Alla fine del 2001 però Guanda pubblica un librone di 366 pagine dal titolo In un paese bruciato dal sole (che sarebbe l’Australia). Pochi anni dopo parto per il mio primo viaggio a Sydney, per lavoro; e quale scelta migliore di questo libro, che, complice uno scalo di tre giorni a Hong Kong, leggo prima di arrivare nel paese dei canguri. Le descrizioni che Bryson fa non mi invitano a conoscere da vicino la natura o le coste dell’Australia (tipo i dieci serpenti più velenosi al mondo, i coccodrilli di mare che escono dai fiumi e ti strappano un arto sul bagnasciuga, le meduse più dolorose e mortali che si possano immaginare, i polpi velenosi, i granchietti nascosti sotto un centimetro di sabbia sulla spiaggia, che ti mandano una settimana all’Ospedale, e decine di altri modi di morire per una cazzata solo per voler fare il bagno in un mare stupendo. Pericoli che sono sempre e solo nei primi trenta metri dalla riva; dopo ci sono gli squali, di tutti i tipi), ma io vado a Sydney per lavoro, quindi chi se ne fotte. Oggi, a dispetto della lettura critica e ironica che Bryson ne fa, l’Australia è uno dei paesi che ama di più e che, tutto sommato, teme di meno. Il libro si legge bene, e mi induce a continuare e ad approfondire questo autore. Mi avventuro dunque in Notizie da un’isoletta (Tea, prima edizione inglese del 1995, 320 pagg.,), libretto che procurerà al nostro parecchie strapazzate proprio da parte degli abitanti della Gran Bretagna. La copertina della mia copia, non certo una prima edizione, riporta una straordinaria fotografia in bianco e nero: una guardia della Regina, il primo della fila dei militari, sta svenendo e cadendo di faccia in terra. Facendo una ricerca in rete ho scoperto che una cosa del genere è successa molte volte, e che nel 2022 caddero addirittura in tre (ma gli danno da mangiare a ‘sti poveretti?). La foto rispecchia il metodo usato da Bryson nel libro, sferzante e simpatico al tempo stesso, ma apprezzabile solo se si dispone di una buona dose di humour. Questo comunque non è il suo libro migliore, perché l’uggiosa e piovosa Gran Bretagna che Bryson percorre a piedi, da Dover a John O’Groats, nei primi anni novanta, non è terra fertile di fatti “veramente” degni di nota, strambi, capaci di incuriosire il lettore. L’autore deve barcamenarsi con quel che trova lungo il cammino, e i britannici come ho detto non gli sono stati riconoscenti per i commenti particolarmente caustici. Il lettore italiano al contrario si diverte abbastanza, ma l’ultima parte risulta più ripetitiva e priva di mordente.

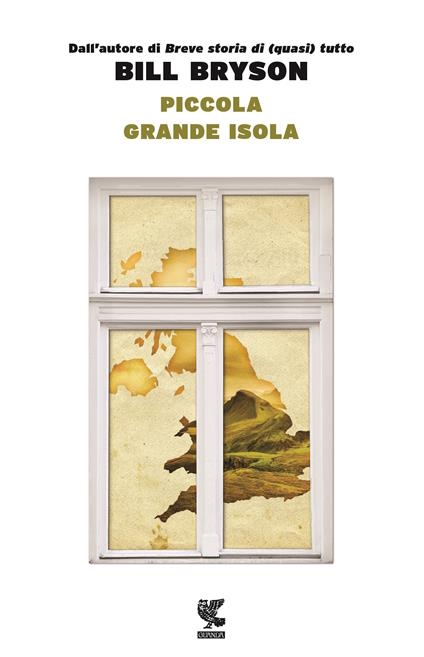

Mi avventuro dunque in Notizie da un’isoletta (Tea, prima edizione inglese del 1995, 320 pagg.,), libretto che procurerà al nostro parecchie strapazzate proprio da parte degli abitanti della Gran Bretagna. La copertina della mia copia, non certo una prima edizione, riporta una straordinaria fotografia in bianco e nero: una guardia della Regina, il primo della fila dei militari, sta svenendo e cadendo di faccia in terra. Facendo una ricerca in rete ho scoperto che una cosa del genere è successa molte volte, e che nel 2022 caddero addirittura in tre (ma gli danno da mangiare a ‘sti poveretti?). La foto rispecchia il metodo usato da Bryson nel libro, sferzante e simpatico al tempo stesso, ma apprezzabile solo se si dispone di una buona dose di humour. Questo comunque non è il suo libro migliore, perché l’uggiosa e piovosa Gran Bretagna che Bryson percorre a piedi, da Dover a John O’Groats, nei primi anni novanta, non è terra fertile di fatti “veramente” degni di nota, strambi, capaci di incuriosire il lettore. L’autore deve barcamenarsi con quel che trova lungo il cammino, e i britannici come ho detto non gli sono stati riconoscenti per i commenti particolarmente caustici. Il lettore italiano al contrario si diverte abbastanza, ma l’ultima parte risulta più ripetitiva e priva di mordente. Per farsi perdonare dai locali, comunque, Bryson pubblicherà 20 anni dopo Piccola Grande Isola (Guanda 2016, 480 pagg.), una raccolta di articoli giornalistici a commento di un viaggio simile al primo, ma con altre motivazioni e destinazioni, sia nel percorso che nel contenuto. Un libro riconoscente nei confronti del paese che lo ha ospitato per oltre 20 anni (e poi, dopo un decennio negli USA, lo ha riaccolto), scritto con maggiore affetto (almeno apparente) e più delicatamente satirico.

Per farsi perdonare dai locali, comunque, Bryson pubblicherà 20 anni dopo Piccola Grande Isola (Guanda 2016, 480 pagg.), una raccolta di articoli giornalistici a commento di un viaggio simile al primo, ma con altre motivazioni e destinazioni, sia nel percorso che nel contenuto. Un libro riconoscente nei confronti del paese che lo ha ospitato per oltre 20 anni (e poi, dopo un decennio negli USA, lo ha riaccolto), scritto con maggiore affetto (almeno apparente) e più delicatamente satirico. Uno degli ultimi che ho letto è in realtà uno dei primi pubblicati: America Perduta (un Feltrinelli del 1989, con 300 pagine di comicità pura). Ne ha scritto Paolo recentemente, riportando quattro esempi dei rapporti difficili con le cameriere americane. Io voglio ricordare solo questa chicca: “Arrivai a New York e presi una stanza in un hotel, 110 dollari (per lo standard dell’epoca molto caro, come è sempre stata la Grande Mela, aggiungo io); la stanza era molto piccola; per girarmi su me stesso dovevo uscire in corridoio, e se allargavo braccia e gambe toccavo tutti e quattro i lati della stanza”. Trecento pagine a questo livello, che raccontano la monotonia dei paesaggi nei tanti Stati percorsi, i molti improbabili personaggi incontrati, e anche i rari scorci positivi. È un libro senz’altro datato, ma se avete una mezza voglia di andare negli USA, non leggetelo! Bryson fa riflettere i non americani sul fatto che là c’è veramente poco da vedere, la storia è troppo recente, trionfa solo la natura, quando non è imbrigliata dalle mani di chi la sfrutta in modo ottuso. Cita ad esempio negativo il modo in cui sono gestiti alcuni Parchi Naturali, o alcuni Musei, e lo squallore di cittadine che hanno perso anche quel poco di storia che si erano conquistate in 150 anni. Qualcosa da dichiarare: don’t go to USA! (cit. adattata dal film Snatch). Quando poi descrive lo Stato in cui è nato (l’Iowa) lo fa in un modo tale che non credo gli sarebbe convenuto ripresentarsi a breve, pena il linciaggio. Ma è così per molti altri luoghi, soprattutto per i grandi stati agricoli del Mid West.

Uno degli ultimi che ho letto è in realtà uno dei primi pubblicati: America Perduta (un Feltrinelli del 1989, con 300 pagine di comicità pura). Ne ha scritto Paolo recentemente, riportando quattro esempi dei rapporti difficili con le cameriere americane. Io voglio ricordare solo questa chicca: “Arrivai a New York e presi una stanza in un hotel, 110 dollari (per lo standard dell’epoca molto caro, come è sempre stata la Grande Mela, aggiungo io); la stanza era molto piccola; per girarmi su me stesso dovevo uscire in corridoio, e se allargavo braccia e gambe toccavo tutti e quattro i lati della stanza”. Trecento pagine a questo livello, che raccontano la monotonia dei paesaggi nei tanti Stati percorsi, i molti improbabili personaggi incontrati, e anche i rari scorci positivi. È un libro senz’altro datato, ma se avete una mezza voglia di andare negli USA, non leggetelo! Bryson fa riflettere i non americani sul fatto che là c’è veramente poco da vedere, la storia è troppo recente, trionfa solo la natura, quando non è imbrigliata dalle mani di chi la sfrutta in modo ottuso. Cita ad esempio negativo il modo in cui sono gestiti alcuni Parchi Naturali, o alcuni Musei, e lo squallore di cittadine che hanno perso anche quel poco di storia che si erano conquistate in 150 anni. Qualcosa da dichiarare: don’t go to USA! (cit. adattata dal film Snatch). Quando poi descrive lo Stato in cui è nato (l’Iowa) lo fa in un modo tale che non credo gli sarebbe convenuto ripresentarsi a breve, pena il linciaggio. Ma è così per molti altri luoghi, soprattutto per i grandi stati agricoli del Mid West. Anche in questo caso c’è una appendice. Dopo 20 anni in Gran Bretagna (la moglie è inglese) Bryson torna a vivere negli Stati Uniti con la famiglia. Pubblica di lì a poco Notizie da un grande paese, (Guanda 1917, 368 pagg.), uno dei suoi libri migliori. Ritrovarsi nel suo paese d’origine dopo tanti anni, a confrontare lo stile di vita britannico con quello americano, e trovare quest’ultimo molto diverso da quello che aveva lasciato, lo porta a scrivere un libro praticamente tragicomico. L’autore è sconcertato dalle differenze linguistiche che rileva, dalle assurde ossessioni tipicamente americane e dai vincoli a rigide regole di vita che in Gran Bretagna non esistono, ma non esistevano nemmeno negli Stati Uniti all’epoca in cui se n’era allontanato. Il che lo induce, con gran gioia di tutta la famiglia, a tornare ancora a vivere in Gran Bretagna, ove abita tutt’ora in una zona rurale.

Anche in questo caso c’è una appendice. Dopo 20 anni in Gran Bretagna (la moglie è inglese) Bryson torna a vivere negli Stati Uniti con la famiglia. Pubblica di lì a poco Notizie da un grande paese, (Guanda 1917, 368 pagg.), uno dei suoi libri migliori. Ritrovarsi nel suo paese d’origine dopo tanti anni, a confrontare lo stile di vita britannico con quello americano, e trovare quest’ultimo molto diverso da quello che aveva lasciato, lo porta a scrivere un libro praticamente tragicomico. L’autore è sconcertato dalle differenze linguistiche che rileva, dalle assurde ossessioni tipicamente americane e dai vincoli a rigide regole di vita che in Gran Bretagna non esistono, ma non esistevano nemmeno negli Stati Uniti all’epoca in cui se n’era allontanato. Il che lo induce, con gran gioia di tutta la famiglia, a tornare ancora a vivere in Gran Bretagna, ove abita tutt’ora in una zona rurale. All’inizio della carriera di scrittore di viaggi, intorno al 1992, Bryson ha scritto un altro libro interessante e, come sempre, divertente. Per un provinciale come me, poi, Una città o l’altra (Guanda, 2002, 350 pagg) è imprescindibile, dato che tratta anche dell’Italia. È il racconto di un Grand Tour continentale dei giorni nostri, alla scoperta di ciò che le guide turistiche, ma anche la gran parte dei narratori di viaggio, non prendono in considerazione: le manie, le bizzarrie dei diversi popoli europei alle differenti latitudini.

All’inizio della carriera di scrittore di viaggi, intorno al 1992, Bryson ha scritto un altro libro interessante e, come sempre, divertente. Per un provinciale come me, poi, Una città o l’altra (Guanda, 2002, 350 pagg) è imprescindibile, dato che tratta anche dell’Italia. È il racconto di un Grand Tour continentale dei giorni nostri, alla scoperta di ciò che le guide turistiche, ma anche la gran parte dei narratori di viaggio, non prendono in considerazione: le manie, le bizzarrie dei diversi popoli europei alle differenti latitudini. Nel 2007 il nostro pubblica un’opera dal contenuto abbastanza particolare: Il Mondo è un teatro (Tea 2020, 240 pagg.). Tratta della vita e dell’opera di William Shakespeare. Nulla di nuovo, sul bardo sono stati scritte migliaia di pagine; quello che non sapevo, da ignorante letterario quale sono, è che si è arrivati perfino a dubitare dell’esistenza di Shakespeare. Della sua vita si sa poco o nulla, così come della sua famiglia e delle sue origini, la grafia del cognome non è certa, esiste un unico suo ritratto, se dobbiamo fidarci del pittore, e attorno al suo luogo di nascita si hanno rivendicazioni diverse, tutte egualmente poco attendibili. L’unica cosa inconfutabile è la grandezza dell’opera che ci è arrivata a suo nome, chiunque poi l’abbia scritta. Il libro comunque è uno splendido affresco della vita nell’Inghilterra del periodo Elisabettiano, tra il XVI e il XVII secolo, e del grande amore per il teatro diffuso in tutti i ceti sociali, con locali aperti al popolo dalle due del pomeriggio al prezzo di un penny, con venditori di frutta all’esterno per ricompensare gli attori, se non graditi…

Nel 2007 il nostro pubblica un’opera dal contenuto abbastanza particolare: Il Mondo è un teatro (Tea 2020, 240 pagg.). Tratta della vita e dell’opera di William Shakespeare. Nulla di nuovo, sul bardo sono stati scritte migliaia di pagine; quello che non sapevo, da ignorante letterario quale sono, è che si è arrivati perfino a dubitare dell’esistenza di Shakespeare. Della sua vita si sa poco o nulla, così come della sua famiglia e delle sue origini, la grafia del cognome non è certa, esiste un unico suo ritratto, se dobbiamo fidarci del pittore, e attorno al suo luogo di nascita si hanno rivendicazioni diverse, tutte egualmente poco attendibili. L’unica cosa inconfutabile è la grandezza dell’opera che ci è arrivata a suo nome, chiunque poi l’abbia scritta. Il libro comunque è uno splendido affresco della vita nell’Inghilterra del periodo Elisabettiano, tra il XVI e il XVII secolo, e del grande amore per il teatro diffuso in tutti i ceti sociali, con locali aperti al popolo dalle due del pomeriggio al prezzo di un penny, con venditori di frutta all’esterno per ricompensare gli attori, se non graditi… Vestivamo da Superman, (Guanda 2007, 309 pagg.) è uno dei libri di Bryson preferiti da Paolo, come mi diceva recentemente, e non posso dargli torto. Essere ragazzi negli anni ‘50 negli Stati Uniti ha significato per una generazione vivere felici e inconsapevoli; è stato così anche in Italia, a mio fratello (del 1948) non invidio l’età, ma l’aver attraversato i cinquanta da adolescente, mentre io (del 1956) mi sono beccato gli anni sessanta (non che mi possa lamentarmi troppo, per carità: se penso ai giovani d’oggi …). Si, la generazione USA dei ‘50 aveva l’ossessione del comunismo, il terrore dell’atomica, ma godeva anche della romantica fiducia che poi, in fondo, tutto sarebbe andato per il meglio. Si era nutrita di sogni e illusioni con Walt Disney, poi naufragati dalla Corea al Vietnam. Tutto il libro è intriso dal sapiente umorismo del nostro, che nato nel 1951 e cresciuto a Des Moines, nell’Iowa, nel cuore degli States, è il rappresentante ideale per ravvivare i ricordi di quella generazione di americani.

Vestivamo da Superman, (Guanda 2007, 309 pagg.) è uno dei libri di Bryson preferiti da Paolo, come mi diceva recentemente, e non posso dargli torto. Essere ragazzi negli anni ‘50 negli Stati Uniti ha significato per una generazione vivere felici e inconsapevoli; è stato così anche in Italia, a mio fratello (del 1948) non invidio l’età, ma l’aver attraversato i cinquanta da adolescente, mentre io (del 1956) mi sono beccato gli anni sessanta (non che mi possa lamentarmi troppo, per carità: se penso ai giovani d’oggi …). Si, la generazione USA dei ‘50 aveva l’ossessione del comunismo, il terrore dell’atomica, ma godeva anche della romantica fiducia che poi, in fondo, tutto sarebbe andato per il meglio. Si era nutrita di sogni e illusioni con Walt Disney, poi naufragati dalla Corea al Vietnam. Tutto il libro è intriso dal sapiente umorismo del nostro, che nato nel 1951 e cresciuto a Des Moines, nell’Iowa, nel cuore degli States, è il rappresentante ideale per ravvivare i ricordi di quella generazione di americani. Ora mi appresto a leggere L’estate in cui accadde tutto. America 1927 (Tea 2015, 556 pagg.). È l’ultimo che mi resta. Voglio concedermelo con calma, questa estate, spero su una poco conosciuta spiaggetta greca. Dall’ottobre 2020 Bryson ha deciso di non scrivere più nulla, e come dargli torto.

Ora mi appresto a leggere L’estate in cui accadde tutto. America 1927 (Tea 2015, 556 pagg.). È l’ultimo che mi resta. Voglio concedermelo con calma, questa estate, spero su una poco conosciuta spiaggetta greca. Dall’ottobre 2020 Bryson ha deciso di non scrivere più nulla, e come dargli torto. Il primo è Breve storia del corpo umano. Una guida per gli occupanti (Guanda 2019, 496 pagg.) Un mappamondo del corpo umano, un’esplorazione dalla testa ai piedi di quello che conteniamo, con una marea di informazioni, molte delle quali erano a me totalmente ignote. Però il libro si dilunga un po’ troppo, e dispetto dello humor onnipresente non avvince come gli altri di cui ho ‘parlato. Non di meno è quasi un testo scientifico spiegato ai bambini, lo capisco perfino io.

Il primo è Breve storia del corpo umano. Una guida per gli occupanti (Guanda 2019, 496 pagg.) Un mappamondo del corpo umano, un’esplorazione dalla testa ai piedi di quello che conteniamo, con una marea di informazioni, molte delle quali erano a me totalmente ignote. Però il libro si dilunga un po’ troppo, e dispetto dello humor onnipresente non avvince come gli altri di cui ho ‘parlato. Non di meno è quasi un testo scientifico spiegato ai bambini, lo capisco perfino io. Prima di raccogliere il testimone, una postilla alle pagine precedenti. Come ha in qualche modo anticipato Vittorio, nel settembre del 2002 Bryson ha fatto anche un salto in Africa, sia pure per soli otto giorni e limitatamente al Kenia. Il viaggio non era nei suoi programmi, vi era stato invitato da un’organizzazione umanitaria che si attendeva dal reportage un po’ di visibilità (ma anche un contributo economico: tutti i proventi della vendita del libro le sono poi stati devoluti). Dal breve diario che ha tratto da questa esperienza (Diario africano, Guanda 2003, 96 pagine) ho ricavato l’impressione che non lo abbia entusiasmato né ispirato granché. E credo di intuirne le ragioni. È vero, Bryson ce la mette tutta per mostrarci che il Kenia è (potrebbe essere) un paese fantastico, per le risorse naturali, per gli straordinari scenari, per l’indole dei suoi abitanti, e perché in fondo è stato la culla dell’umanità, come racconta la raccolta di fossili umani del suo museo nazionale: e vuole anche testimoniare come le organizzazioni umanitarie vi svolgano un lavoro preziosissimo. Ma è difficile tenersi sul piano dell’ironia davanti a situazioni come quelle che ha incontrato nel continente nero. La baraccopoli alla periferia di Nairobi, che ospita quasi un milione di persone in condizioni di vita inenarrabili, ma della quale ufficialmente il governo ignora l’esistenza; l’Aids, all’epoca dilagante, e ancora oggi endemico, contro il quale gli unici atteggiamenti della popolazione e di chi dovrebbe proteggerla sembrano essere la rassegnazione o il totale disinteresse; i campi profughi, gestiti in condizioni altrettanto terribili, nei quali i rifugiati sono ostaggio di una burocrazia corrotta e inconcludente, fantasmi senza alcuna speranza di un futuro . Queste cose inducono piuttosto allo sdegno, alla rabbia, alla denuncia, attitudine che non è nelle corde di uno scrittore volutamente “leggero” (inteso in senso positivo, calviniano) come lui.

Prima di raccogliere il testimone, una postilla alle pagine precedenti. Come ha in qualche modo anticipato Vittorio, nel settembre del 2002 Bryson ha fatto anche un salto in Africa, sia pure per soli otto giorni e limitatamente al Kenia. Il viaggio non era nei suoi programmi, vi era stato invitato da un’organizzazione umanitaria che si attendeva dal reportage un po’ di visibilità (ma anche un contributo economico: tutti i proventi della vendita del libro le sono poi stati devoluti). Dal breve diario che ha tratto da questa esperienza (Diario africano, Guanda 2003, 96 pagine) ho ricavato l’impressione che non lo abbia entusiasmato né ispirato granché. E credo di intuirne le ragioni. È vero, Bryson ce la mette tutta per mostrarci che il Kenia è (potrebbe essere) un paese fantastico, per le risorse naturali, per gli straordinari scenari, per l’indole dei suoi abitanti, e perché in fondo è stato la culla dell’umanità, come racconta la raccolta di fossili umani del suo museo nazionale: e vuole anche testimoniare come le organizzazioni umanitarie vi svolgano un lavoro preziosissimo. Ma è difficile tenersi sul piano dell’ironia davanti a situazioni come quelle che ha incontrato nel continente nero. La baraccopoli alla periferia di Nairobi, che ospita quasi un milione di persone in condizioni di vita inenarrabili, ma della quale ufficialmente il governo ignora l’esistenza; l’Aids, all’epoca dilagante, e ancora oggi endemico, contro il quale gli unici atteggiamenti della popolazione e di chi dovrebbe proteggerla sembrano essere la rassegnazione o il totale disinteresse; i campi profughi, gestiti in condizioni altrettanto terribili, nei quali i rifugiati sono ostaggio di una burocrazia corrotta e inconcludente, fantasmi senza alcuna speranza di un futuro . Queste cose inducono piuttosto allo sdegno, alla rabbia, alla denuncia, attitudine che non è nelle corde di uno scrittore volutamente “leggero” (inteso in senso positivo, calviniano) come lui. La Breve storia di (quasi) tutto è infatti un libro di viaggio, come quelli che già allora si prendevano tutto il mio interesse. Solo che è un viaggio dentro la scienza, che ci fa approdare alle spiagge per me esotiche della matematica, dell’astronomia, della fisica, della chimica, della biologia, della paleontologia, della geologia; e non si limita a toccarle, ma si inoltra anche all’interno. È un susseguirsi di scoperte, costellato di incontri con i personaggi più bizzarri, quelli noti ma anche quelli ingiustamente dimenticati, che impariamo a conoscere, oltre che per i loro meriti, per le loro stravaganze; e sono queste ultime ad imprimersi più facilmente nella memoria, e a farci ricordare anche il resto. Come può non intrigarti a saperne di più un Newton che «era un personaggio decisamente bizzarro, di una intelligenza smisurata, ma solitario, cupo, permaloso fino alla paranoia, famoso per quanto si lasciava distrarre dai pensieri che lo assorbivano (si racconta che, nel tirare i piedi fuori dal letto, al mattino, gli capitava a volte di restarsene a sedere così per ore, immobilizzato dall’improvvisa folla di pensieri che si precipitava nella sua mente) e capace delle più sorprendenti stranezze … una volta si infilò nell’orbita un lungo ago, di quelli usati per cucire i pellami, e se lo rigirò tutto intorno “tra l’occhio e l’osso, il più vicino possibile alla parte posteriore dell’occhio”, solo per vedere cosa succedeva.» Chi può dimenticarla, una cosa del genere.

La Breve storia di (quasi) tutto è infatti un libro di viaggio, come quelli che già allora si prendevano tutto il mio interesse. Solo che è un viaggio dentro la scienza, che ci fa approdare alle spiagge per me esotiche della matematica, dell’astronomia, della fisica, della chimica, della biologia, della paleontologia, della geologia; e non si limita a toccarle, ma si inoltra anche all’interno. È un susseguirsi di scoperte, costellato di incontri con i personaggi più bizzarri, quelli noti ma anche quelli ingiustamente dimenticati, che impariamo a conoscere, oltre che per i loro meriti, per le loro stravaganze; e sono queste ultime ad imprimersi più facilmente nella memoria, e a farci ricordare anche il resto. Come può non intrigarti a saperne di più un Newton che «era un personaggio decisamente bizzarro, di una intelligenza smisurata, ma solitario, cupo, permaloso fino alla paranoia, famoso per quanto si lasciava distrarre dai pensieri che lo assorbivano (si racconta che, nel tirare i piedi fuori dal letto, al mattino, gli capitava a volte di restarsene a sedere così per ore, immobilizzato dall’improvvisa folla di pensieri che si precipitava nella sua mente) e capace delle più sorprendenti stranezze … una volta si infilò nell’orbita un lungo ago, di quelli usati per cucire i pellami, e se lo rigirò tutto intorno “tra l’occhio e l’osso, il più vicino possibile alla parte posteriore dell’occhio”, solo per vedere cosa succedeva.» Chi può dimenticarla, una cosa del genere. Bryson ha inoltre la capacità di tradurre qualsiasi informazione che ci fornisce in esempi apparentemente peregrini, ma di una chiarezza immediata, che rendono possibile visualizzare fenomeni di qualsiasi ordine di grandezza, da quelli infinitesimali a quelli più macroscopici:

Bryson ha inoltre la capacità di tradurre qualsiasi informazione che ci fornisce in esempi apparentemente peregrini, ma di una chiarezza immediata, che rendono possibile visualizzare fenomeni di qualsiasi ordine di grandezza, da quelli infinitesimali a quelli più macroscopici: “Il tè non venne immediatamente capito da tutti. Il poeta Robetrt Southey racconta la storia di una signora di campagna che ne aveva ricevuto mezzo chilo in regalo da un’amica di città quando il tè era ancora una novità. Non sapendo bene cosa farne, lo bollì in pentola , ne spalmò le foglie sil pane tostato e imburrato e lo servì alle amiche, che lo sbocconcellarono con coraggio e lo giudicarono interessante ma non proprio di loro gusto.”

“Il tè non venne immediatamente capito da tutti. Il poeta Robetrt Southey racconta la storia di una signora di campagna che ne aveva ricevuto mezzo chilo in regalo da un’amica di città quando il tè era ancora una novità. Non sapendo bene cosa farne, lo bollì in pentola , ne spalmò le foglie sil pane tostato e imburrato e lo servì alle amiche, che lo sbocconcellarono con coraggio e lo giudicarono interessante ma non proprio di loro gusto.”

Di Juan Emilio Bosch non conoscevo né le vicende umane e politiche né le opere letterarie. Sono quindi grato all’amico Francesco M. Bonicelli Verrina, che per primo ha tradotto in italiano il breve saggio El pentagonismo como sustituto del’imperialismo (1967)

Di Juan Emilio Bosch non conoscevo né le vicende umane e politiche né le opere letterarie. Sono quindi grato all’amico Francesco M. Bonicelli Verrina, che per primo ha tradotto in italiano il breve saggio El pentagonismo como sustituto del’imperialismo (1967) Bosch, contando di avere l’approvazione di Washington, subito dopo il suo trionfo elettorale promise di “trasformare la Repubblica Dominicana in una vetrina dell’America Latina” che sarebbe servita come modello della “democrazia rappresentativa”. Ma il tentativo di proteggere gli interessi nazionali da lui intrapreso si scontrò con quelli del movimento conservatore che godeva dell’appoggio degli Stati Uniti, timorosi di ogni novità sospetta che potesse intaccare il loro dominio su quello che fin dai tempi di James Monroe consideravano il loro “cortile di casa”. Tra le accuse mosse a Bosch c’era quella, infondata, di essere comunista. Così, dopo soli sei mesi, egli fu destituito e da allora smise di credere nella democrazia rappresentativa per vagheggiare l’idea di una “dittatura con l’appoggio popolare”. Fu proprio in questo periodo di amara disillusione che egli si sforzò di analizzare le cause del fallimento del modello democratico nei Paesi caraibici e il ruolo svolto in tutto questo dal capitalismo. Dopo Il pentagonismo sostituto dell’imperialismo, videro così la luce diversi studi sull’argomento: Tesi sulla dittatura con l’appoggio popolare (1969), Da Cristoforo Colombo a Fidel Castro (1969), Breve storia dell’oligarchia (1970) e Composizione sociale dominicana (1970). Negli anni successivi si dimise dal Partito Rivoluzionario Dominicano, del quale era stato uno dei fondatori negli anni d’esilio a Cuba, e diede vita al Partito della Liberazione Dominicana, che solo nel 1996, dopo vari tentativi, riuscì ad affermarsi, mandando alla presidenza Leonel Fernández.

Bosch, contando di avere l’approvazione di Washington, subito dopo il suo trionfo elettorale promise di “trasformare la Repubblica Dominicana in una vetrina dell’America Latina” che sarebbe servita come modello della “democrazia rappresentativa”. Ma il tentativo di proteggere gli interessi nazionali da lui intrapreso si scontrò con quelli del movimento conservatore che godeva dell’appoggio degli Stati Uniti, timorosi di ogni novità sospetta che potesse intaccare il loro dominio su quello che fin dai tempi di James Monroe consideravano il loro “cortile di casa”. Tra le accuse mosse a Bosch c’era quella, infondata, di essere comunista. Così, dopo soli sei mesi, egli fu destituito e da allora smise di credere nella democrazia rappresentativa per vagheggiare l’idea di una “dittatura con l’appoggio popolare”. Fu proprio in questo periodo di amara disillusione che egli si sforzò di analizzare le cause del fallimento del modello democratico nei Paesi caraibici e il ruolo svolto in tutto questo dal capitalismo. Dopo Il pentagonismo sostituto dell’imperialismo, videro così la luce diversi studi sull’argomento: Tesi sulla dittatura con l’appoggio popolare (1969), Da Cristoforo Colombo a Fidel Castro (1969), Breve storia dell’oligarchia (1970) e Composizione sociale dominicana (1970). Negli anni successivi si dimise dal Partito Rivoluzionario Dominicano, del quale era stato uno dei fondatori negli anni d’esilio a Cuba, e diede vita al Partito della Liberazione Dominicana, che solo nel 1996, dopo vari tentativi, riuscì ad affermarsi, mandando alla presidenza Leonel Fernández. Convinto che “la mancanza di memoria più lieve può portarci su strade insospettabili”, Bosch continuò a riandare con la mente alla sua esperienza di governo e per primo intuì che alla base del fallimento c’era stato un errore concettuale derivante da un difetto nel valutare l’evoluzione storico-sociale. Si continuava a parlare di capitalismo e di imperialismo, senza rendersi conto che la realtà era nel frattempo profondamente cambiata. I formidabili progressi scientifici e – aggiungiamo noi – tecnologici non avevano solo prodotto, per dirla con John Kenneth Galbraith, una affluent society, moltiplicando a dismisura i consumi e il benessere economico degli americani, ma avevano altresì trasformato una società eminentemente individualistica in una società di massa. E tutto questo – si noti bene – senza che i cittadini se ne avvedessero, così che essi seguitavano a credere di vivere in una società di individui liberi. Mentre, in realtà, erano eterodiretti o, se vogliamo, telecomandati, dal momento che i nuovi mass media, a cominciare proprio dalla televisione ne condizionavano le idee, i comportamenti, i consumi. In questo la pubblicità giocò un ruolo di primo piano, giacché, sfruttando gli studi di psicologia delle masse, i “persuasori occulti” presero ad insinuarsi nella mente dei consumatori servendosi – a dire di Vance Packard – anche di messaggi subliminali alla stregua della psicologia usata dai governi per spingere al massacro migliaia di giovani nel conflitto mondiale.

Convinto che “la mancanza di memoria più lieve può portarci su strade insospettabili”, Bosch continuò a riandare con la mente alla sua esperienza di governo e per primo intuì che alla base del fallimento c’era stato un errore concettuale derivante da un difetto nel valutare l’evoluzione storico-sociale. Si continuava a parlare di capitalismo e di imperialismo, senza rendersi conto che la realtà era nel frattempo profondamente cambiata. I formidabili progressi scientifici e – aggiungiamo noi – tecnologici non avevano solo prodotto, per dirla con John Kenneth Galbraith, una affluent society, moltiplicando a dismisura i consumi e il benessere economico degli americani, ma avevano altresì trasformato una società eminentemente individualistica in una società di massa. E tutto questo – si noti bene – senza che i cittadini se ne avvedessero, così che essi seguitavano a credere di vivere in una società di individui liberi. Mentre, in realtà, erano eterodiretti o, se vogliamo, telecomandati, dal momento che i nuovi mass media, a cominciare proprio dalla televisione ne condizionavano le idee, i comportamenti, i consumi. In questo la pubblicità giocò un ruolo di primo piano, giacché, sfruttando gli studi di psicologia delle masse, i “persuasori occulti” presero ad insinuarsi nella mente dei consumatori servendosi – a dire di Vance Packard – anche di messaggi subliminali alla stregua della psicologia usata dai governi per spingere al massacro migliaia di giovani nel conflitto mondiale.

“Un vasto complesso industrial-militare domina il Congresso” ebbe a lamentare Fulbright nell’ottobre 1967, e il senatore Eugene Mac Carthy, che guidava la campagna contro Johnson, ribatté: “Tutti noi al Senato stiamo tentando di mettere un qualche limite al potere del complesso industrial-militare che controlla la politica estera di questa nazione”. Segno che il rischio di una deriva antidemocratica e guerrafondaia era già avvertito. Almeno da una minoranza illuminata. Ma come poteva questa opporsi ad operazioni che sembravano avere benefici influssi sul benessere della nazione? “In un calcolo puramente matematico – annotava il Business Weech nell’aprile 1965 – il crescere della guerra ordinata da Johnson cambia le prospettive economiche per il meglio”. Era allora in corso la guerra in Vietnam e nei mesi successivi alla scalata delle operazioni belliche, quando la costruzione delle infrastrutture cominciava non solo sul territorio di Saigon, ma anche nei paesi vicini, e specie in Thailandia, una cospicua serie di industrie si giovò di un “atteso boom”. Con l’intensificarsi della guerra, si moltiplicò la richiesta di pneumatici, apparecchiature elettriche e elettroniche, armi, munizioni, carburanti, ecc. E si moltiplicarono di conseguenza i profitti delle imprese di costruzione, meccaniche, aeree, alimentari. Per le più grandi corporations d’America (Lockheed, Aircraft, Ford, Westinghouse, General Dynamics, ecc.), ma anche per l’industria giapponese produttrice di napalm, fu una vera manna. Si disse – ed è uno dei paradossi ricorrenti delle guerre moderne – che le compagnie petrolifere finanziassero persino i vietcong (Fortune, marzo 1966).