di Paolo Repetto, 15 novembre 2024

Mare, mare, mare

ma che voglia di arrivare

(da Mare mare di Luca Carboni,

cover dell’Anabasi di Senofonte)

Questo intervento nasce da una circostanza insolita, un estemporaneo reading nel quale si proponevano brani in prosa, poesie e testi di canzoni aventi per oggetto il mare. Per una peregrina associazione d’idee (peregrina perché ero capitato lì per caso e l’argomento non mi intrigava granché) mi è tornato in mente un piccolo saggio letto diversi anni fa, e poi dimenticato (non del tutto, evidentemente): si tratta di Terra e Mare, di Carl Schmitt. Ho citato la circostanza solo per ribadire un concetto cui sono molto affezionato, e cioè che occorre profittare positivamente davvero di tutto, lasciando sempre aperta la porta della conoscenza (o della reminiscenza), perché le cose passano lì davanti, e trovando aperto a volte entrano, anche senza essere esplicitamente invitate.

Ma veniamo a Carl Schmitt. Il personaggio è controverso: era un filosofo del diritto molto vicino, almeno nella fase nascente, al nazismo, del quale ambiva a diventare una sorta di guida spirituale. Diciamo che voleva “legittimare” il nazismo in punta di diritto, assunto decisamente improbo, vista la considerazione che del diritto, in tutte le sue accezioni, individuali o internazionali, i nazisti avevano. La cosa non garbava assolutamente a Himmler e alle sue SS, per cui il filosofo venne progressivamente emarginato, e quasi esiliato in patria, sino a tutto il secondo conflitto mondiale (una sorte molto simile a quella di Ernst Junger, col quale scrisse poi, nel 1953, un libro a quattro mani, Il nodo di Gordio). Schmitt peraltro non si ricredette e non rinnegò mai le sue posizioni originarie, limitandosi a sottolinearne la distanza da quelli che furono poi gli esiti “giuridici” del regime. Nel dopoguerra ha subito il destino di diversi altri suoi colleghi altrettanto e forse più compromessi, primo tra tutti Heidegger, che dopo un periodo di quarantena sono stati riesumati e reinterpretati. La riscoperta è avvenuta soprattutto all’interno di un filone di pensiero filosofico-politico che fa riferimento genericamente alla sinistra, ma che ormai, dopo che la conclamata fine delle appartenenze ha sdoganato tutto, dovremmo definire più propriamente post-moderno (quello per intenderci che va da Toni Negri ad Agamben, a Vattimo, allo stesso Cacciari, e che paradossalmente arriva a comprendere la “nouvelle droite” francese e il suo “maître à penser” Alain de Benoit).

Terra e mare è stato scritto da Schmitt nel 1942, in un periodo nel quale il giurista, attento a non crearsi ulteriori problemi discettando di politica, si era dedicato piuttosto agli studi storici, e cercava conferme a una sua lettura quasi gnostica della storia: conferme che non aveva difficoltà a trovare, stante l’infuriare del conflitto e la convinzione di essere in presenza di cambiamenti epocali. Lo faceva presumendo per sé una condizione da iniziato, quella di chi va oltre la pura conoscenza dei fatti e delle vicende contingenti, e si spinge fino a riconoscere la trama segreta (che definisce ripetutamente “arcana”) entro la quale gli eventi si inseriscono e vanno letti. Di chi in sostanza cerca una verità esoterica, nascosta e negata anche agli “addetti ai lavori”, agli storici più qualificati. È un’interpretazione che sotto certi aspetti non esiterei a definire “complottista”, e questo è forse il motivo per cui avevo rimosso il testo: non manca tuttavia di offrire spunti di riflessione che, opportunamente depurati, possono rivelarsi fecondi.

Terra e mare è stato scritto da Schmitt nel 1942, in un periodo nel quale il giurista, attento a non crearsi ulteriori problemi discettando di politica, si era dedicato piuttosto agli studi storici, e cercava conferme a una sua lettura quasi gnostica della storia: conferme che non aveva difficoltà a trovare, stante l’infuriare del conflitto e la convinzione di essere in presenza di cambiamenti epocali. Lo faceva presumendo per sé una condizione da iniziato, quella di chi va oltre la pura conoscenza dei fatti e delle vicende contingenti, e si spinge fino a riconoscere la trama segreta (che definisce ripetutamente “arcana”) entro la quale gli eventi si inseriscono e vanno letti. Di chi in sostanza cerca una verità esoterica, nascosta e negata anche agli “addetti ai lavori”, agli storici più qualificati. È un’interpretazione che sotto certi aspetti non esiterei a definire “complottista”, e questo è forse il motivo per cui avevo rimosso il testo: non manca tuttavia di offrire spunti di riflessione che, opportunamente depurati, possono rivelarsi fecondi.

Ci torno su dunque prescindendo per quanto possibile dal passato di Schmitt, dalle sue responsabilità e da qualsiasi giudizio sulle implicazioni politiche del suo pensiero: mi interessa solo seguire la sua particolare versione della storia dell’umanità.

Come premessa Schmitt rispolvera, sia pure in chiave metaforica, la teoria presocratica dei quattro elementi naturali, terra, acqua, aria e fuoco, che stanno all’origine della vita e che a suo parere condizionano la storia, quella naturale ma anche quella culturale. Questo a dispetto del fatto che la scienza abbia destituito di ogni fondamento la natura di sostanza semplice dei quattro elementi classici. “Nella nostra riflessione storica – scrive – possiamo attenerci ai quattro elementi, che per noi sono nomi semplici e intuitivi, caratterizzazioni generali che rinviano a differenti grandi possibilità dell’esistenza umana. […] Gli elementi di cui parlerò qui di seguito non sono dunque da intendere come grandezze meramente naturalistiche”.

Ho parlato di chiave metaforica, ma sono convinto che in qualche modo alle “proprietà” degli elementi primordiali Schmitt credesse veramente. Nel senso, almeno, che riteneva fondamentale l’influsso da questi esercitato non solo sui singoli individui, ma su intere comunità, su interi popoli. Che esistessero cioè «popoli “autoctoni” – cioè nati sulla terra – e popoli “autotalassici” – cioè foggiati esclusivamente dal mare, che non hanno mai calcato la terra e per i quali la terraferma non rappresentava altro che il confine della loro esistenza puramente marittima». E il ricorso ad un senso della natura precedente il “disincanto”, la “dissacrazione” del mondo avviata da Platone e Aristotele prima, e proseguita da Galileo, da Copernico e da tutta la scienza moderna poi, è perfettamente funzionale al percorso che il politico-giurista vuole disvelare.

Secondo Schmitt infatti l’antagonismo tra popoli “di terra” e popoli marittimi è il motore della storia delle civiltà, e il senso di questa storia lo si può intravedere analizzando le fasi dell’ostilità radicale tra ordinamenti tellurici e acquei.

Ora, è evidente che in linea generale l’uomo ha carattere essenzialmente terraneo. È figlio della terra, “cammina e si muove sulla solida terra […] e ciò determina il suo punto di vista, le sue impressioni e il suo modo di vedere il mondo”. Ma possiamo davvero dire “che l’esistenza umana e l’essere umano sono, nella loro essenza, puramente terrestri, e hanno solo la terra come riferimento? In fondo, nelle reminiscenze remote, spesso inconsce degli uomini, l’acqua e il mare rappresentano il misterioso fondamento originario di ogni vita”. Non solo; anche le recenti ricostruzioni evoluzionistiche ci attribuiscono un’origine oceanica, e sopravvivono ancora oggi “uomini-pesce la cui intera esistenza, l’immaginario e la lingua sono riferiti al mare” (cita ad esempio i navigatori polinesiani, i Canachi, ecc …). Questo apre scenari diversi. Ma non bisogna pensare a una determinazione ambientale, “perché – scrive Schmitt – se l’uomo non fosse altro che un essere interamente determinato dal suo ambiente, non vi sarebbe alcuna storia umana intesa come agire umano e deliberazione umana. Invece l’uomo ha la forza di conquistare storicamente la sua esistenza e la sua coscienza […] gode della libertà d’azione, e in determinati momenti storici può scegliere addirittura un elemento quale nuova forma complessiva della sua esistenza storica, decidendosi e organizzandosi per esso attraverso la sua azione e la sua opera”. Come e quando ciò sia avvenuto è appunto quel che Schmitt vuole raccontare.

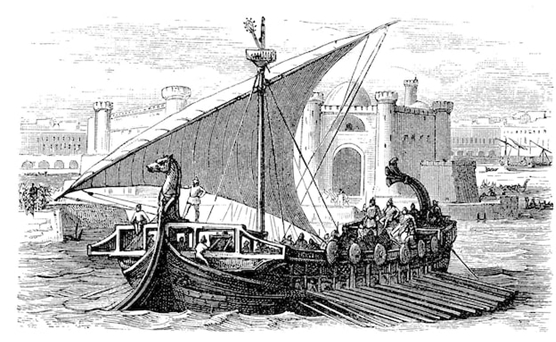

L’evidenza di una conflittualità primordiale tra i due ordini Schmitt la trova già nella narrazione biblica, laddove si fa riferimento a più riprese all’epica lotta tra Behemoth, bestia terrestre, e Leviathan, mostro marino. Non insiste poi sui riferimenti che potrebbe rintracciare anche nella mitologia greca, ma passa direttamente alla protostoria, con la vicenda di Creta, civiltà marittima che impone il suo controllo sul Mediterraneo orientale, e alla storia, con Atene che sconfigge soprattutto sul mare la potenza terranea persiana. Per contro Roma, civiltà “terrestre”, trionfa qualche secolo dopo sulla marittima Cartagine (ma solo in virtù di un rapidissimo adeguamento alla nuova “guerra ibrida”, combattuta sia per terra che sul mare). E dopo il crollo dell’Impero d’occidente, è Bisanzio con le sue navi a fungere da freno (ovvero, come dice Schmitt, da katechon) alle forze storiche avversarie. Nel frattempo a nord e nel Mediterraneo sudorientale si affermano altre potenze marinare: i vichinghi e i pirati saraceni. Poco più tardi le crociate saranno guidate da condottieri che sono espressione di una cultura militare e politica tutta terranea, ma a trarne il maggior profitto sarà la potenza marittima veneziana (stranamente Schmitt ignora quella genovese).

L’evidenza di una conflittualità primordiale tra i due ordini Schmitt la trova già nella narrazione biblica, laddove si fa riferimento a più riprese all’epica lotta tra Behemoth, bestia terrestre, e Leviathan, mostro marino. Non insiste poi sui riferimenti che potrebbe rintracciare anche nella mitologia greca, ma passa direttamente alla protostoria, con la vicenda di Creta, civiltà marittima che impone il suo controllo sul Mediterraneo orientale, e alla storia, con Atene che sconfigge soprattutto sul mare la potenza terranea persiana. Per contro Roma, civiltà “terrestre”, trionfa qualche secolo dopo sulla marittima Cartagine (ma solo in virtù di un rapidissimo adeguamento alla nuova “guerra ibrida”, combattuta sia per terra che sul mare). E dopo il crollo dell’Impero d’occidente, è Bisanzio con le sue navi a fungere da freno (ovvero, come dice Schmitt, da katechon) alle forze storiche avversarie. Nel frattempo a nord e nel Mediterraneo sudorientale si affermano altre potenze marinare: i vichinghi e i pirati saraceni. Poco più tardi le crociate saranno guidate da condottieri che sono espressione di una cultura militare e politica tutta terranea, ma a trarne il maggior profitto sarà la potenza marittima veneziana (stranamente Schmitt ignora quella genovese).

Il bilancio complessivo vede però prevalere fino a questo punto la civiltà terranea. Venezia stessa rimane pur sempre una civiltà costiera, che dispone quasi esclusivamente di navi a remi adatte al piccolo cabotaggio: gli scontri navali si risolvono in abbordaggi e nei combattimenti corpo a corpo sulle tolde delle navi, e soprattutto la navigazione non si spinge negli oceani, ma rimane ancorata al Mediterraneo. Esattamente come accadeva ai tempi di Temistocle e di Euribiade.

In sostanza, non cambia la visione del mondo: per tutto il medioevo il mare non rappresenta un elemento “alternativo” sul quale un popolo può basare le proprie fortune. Il vero cambiamento si ha invece nel XV secolo, con le scoperte geografiche, e prima ancora con le innovazioni che le rendono possibili: tra tutte l’adozione di vele orientabili che consentono di navigare anche controvento, ma anche tecniche costruttive che rivestono gli scafi di un fasciame a prova di oceano o che consentono di governare la nave con timoni a ruota, liberando il ponte. Anche sul piano militare la battaglia navale diventa un’altra cosa, grazie al posizionamento di bocche da fuoco a bordo delle imbarcazioni da guerra, per cui gli scontri si svolgono a distanza e non necessitano più di una superficie che simuli la terra.

A consentire il vero slancio verso il mare è dunque la scoperta di un nuovo mondo, che dischiude gli oceani e offre immensi spazi di conquista: e a questa corsa partecipano, in maniera e misura diversa, tutti i paesi europei, anche se sarà poi solo l’Inghilterra a raccogliere fino in fondo la sfida del mare.

Cronologicamente Schmitt riconosce una priorità agli olandesi, attribuendo con una certa forzatura alla loro cantieristica la svolta tecnica decisiva (e nella sua ottica questa attribuzione appare giustificata). Tributa poi un romantico omaggio agli uomini che giovandosi di tali innovazioni portano le nuove tecnologie, le nuove ambizioni e il conseguente nuovo punto di vista in ogni angolo del mondo: i pirati, i corsari e i balenieri. Può sembrare una divagazione bizzarra, ma ha anch’essa un suo perché. I balenieri sono per Schmitt, lettore appassionato di Moby Dick, gli eroici scopritori di acque e terre sconosciute, che affrontavano il Leviatano coi loro arpioni nei mari freddi del nord, si fondevano con l’elemento marino e ne conoscevano gli abissi. “Era un combattimento mortale fra due esseri viventi che, senza essere pesci nel senso zoologico, si muovevano entrambi nell’elemento del mare”, nel quale si creava “un intimo legame di amicizia-ostilità tra il cacciatore e la sua preda”.

Quanto ai pirati e ai corsari di tutte le nazioni, sottolinea che tanto gli ugonotti francesi che i puritani inglesi e i calvinisti olandesi, tra i quali soprattutto per due secoli furono arruolati gli “scorridori” dei mari, professavano lo stesso credo protestante e avevano un comune nemico politico, ossia la Spagna, la potenza mondiale cattolica. Ora, il protestantesimo, e massime il calvinismo con la sua idea di predestinazione, ha una vocazione individualista-universalista che trascende lo spazio della comunità, istituendo un rapporto diretto tra il singolo e Dio. Ciò significa che sul singolo ricade una maggiore responsabilità, ma anche che questa ultima è connessa a una maggiore libertà, a una reale possibilità di scegliere il proprio destino (e qui Schmitt pesca più o meno direttamente da Max Weber). Tutto questo produce una serie di risvolti economici, politici e giuridici che vedremo.

Insomma: per Schmitt i popoli cattolici hanno un rapporto con la terra assai più intenso rispetto a quelli protestanti, che sono invece aperti al mare e all’industria. In questo senso, come l’etica protestante ha sospinto lo spirito capitalistico, analogamente può dirsi che l’élite protestante, motivata dalla forte presunzione di una propria “superiorità” morale e spirituale, ha fornito il supporto ideologico e le energie umane alla scelta per il mare.

Esiste anche una connessione significativa tra elemento marittimo e capitalismo. Quest’ultimo nasce dall’arricchimento derivante dal “capitalismo di rapina”. Gli inglesi divengono ricchi navigatori anche in virtù delle grassazioni dei loro corsari, e l’Inghilterra decide infine per il mare, per il capitalismo, per la “deterritorialità” e la “destatualità”, per l’universalismo, non solo ereditando la tradizione marittima e le imprese oceaniche di tutti gli altri popoli europei, ma saccheggiandone le ricchezze necessariamente affidate al trasporto via mare.

Fin qui, come si è visto, lo spunto usato da Schmitt per reinterpretare la storia universale non è affatto originale. Fa riferimento a Hegel, che nei Lineamenti di filosofia del diritto naturale e scienze della terra rigettava il determinismo ambientale proposto ad esempio da Montesquieu (per il quale i diversi caratteri degli uomini e dei popoli sono legati agli influssi del clima e della conformazione del suolo), e considerava invece fondamentale l’opposizione terra-mare per accedere a un livello di interpretazione storico-filosofica più alto e universale. Hegel scriveva ad esempio: «Come per il principio della vita familiare è condizione la terra, cioè il “fondo” e il “terreno› stabile”, così per l’industria l’elemento naturale che la anima verso l’esterno è il “mare”. Nella brama di guadagno, esponendo al pericolo il guadagno stesso, l’industria si eleva a un tempo al di sopra di esso, e soppianta il radicarsi nella zolla e nella cerchia limitata della vita civile, i suoi godimenti e desideri, con l’elemento della fluidità, del pericolo e del naufragio. In tal modo, inoltre, attraverso questo superiore mezzo di collegamento, l’industria ingloba delle terre lontane all’interno del traffico commerciale – cioè di un rapporto giuridico che introduce il contratto –, e in questo traffico rinviene al tempo stesso il massimo mezzo di civilizzazione. Qui il commercio riceve il proprio significato cosmostorico».

L’originalità di Schmitt sta dunque solo nella valutazione che dà di questo processo storico e del suo temporaneo esito, che non è altrettanto positiva di quella di Hegel, e apre comunque altri scenari. Va considerato, tra parentesi, che per entrambi i filosofi tedeschi la vicenda inglese è emblematica, ma mentre Hegel parla di un’Inghilterra all’epoca sua alleata della Prussia, e per molti aspetti riferimento alto di civiltà, Schmitt la vede invece come la potenza nemica per eccellenza del suo Reich. Non parla di “perfida Albione”, ma insomma, non mostra nemmeno una calda simpatia. D’altro canto, qui le simpatie c’entrano poco: deve trattarla per quello che rappresenta nel quadro dialettico che sta tratteggiando.

Con l’Inghilterra infatti siamo per Schmitt di fronte a un caso unico. La sua peculiarità, la sua unicità consistono nel fatto che “l’Inghilterra compì una trasformazione elementare in un momento storico e in un modo del tutto differenti da quelli delle precedenti potenze marittime, trasferendo cioè veramente la sua esistenza dalla terra all’elemento del mare. Essa così non vinse soltanto molte battaglie navali e molte guerre […], ma anche […] una rivoluzione di immensa portata, una rivoluzione spaziale”.

Analogamente a quanto già fatto nei confronti degli elementi, qui Schmitt si svincola dalle concezioni della spazialità proprie delle scienze naturalistiche. La concezione dello spazio, scrive, muta a seconda dell’osservatore, delle sue esperienze, della sua vita: un contadino, un marinaio o un aviatore hanno evidentemente dello spazio esperienze ben diverse. Anche in questo caso, nulla di particolarmente originale: Jules Michelet, ad esempio, aveva già trattato ampiamente questo tema un secolo prima, ne La mer. Ma per il giurista tedesco le differenze di sguardo sono ancora più grandi e profonde quando si tratta nel complesso di popoli diversi e di diverse epoche della storia dell’umanità. Lo spazio viene infatti costruito e costantemente ridefinito dallo sprigionarsi delle energie storiche. Cambia a seconda dei parametri che si adottano per misurarlo, dei tempi necessari per percorrerlo e dei modi in cui lo si fa. A dimostrazione porta gli esempi di grandi rivoluzioni spaziali avvenute nell’antichità. Quella di Alessandro il Grande, che violò le porte dell’oriente e mise a contatto ravvicinato delle culture prima contrapposte. Quella di Giulio Cesare, che conquistò la Gallia e la Britannia dilatando uno spazio politico che un secolo dopo copriva tutte le coste meridionali del Mediterraneo e arrivava a settentrione all’Atlantico. Quella determinata dalla comparsa sulla scena mondiale dell’Islam, che costrinse per secoli l’Europa a rinchiudersi in se stessa e in un rapporto quasi esclusivo con l’economia (e la cultura) della terra. Quella infine prodotta dalle crociate, a partire dal XII secolo, che riaprì i traffici commerciali e culturali col Vicino Oriente, avviando così nuovi traffici commerciali, e indusse una volta ancora un cambiamento nel concetto di spazio.

Nulla di tutto ciò è tuttavia paragonabile, per Schmitt, a quanto avviene nei secoli XVI e XVII. Non si tratta più soltanto di un adeguamento “quantitativo” nella percezione della spazialità, ma di una vera e propria rivoluzione spaziale, con tutto quello che comporta sotto il profilo culturale. La scoperta di mondi nuovi al di là dell’oceano fornisce la definitiva conferma della sfericità del globo terrestre e prelude anche alla rivoluzione copernicana, all’eliocentrismo, alla definizione delle orbite terrestri, all’idea di un universo infinito, alla formulazione della legge di gravità. Anzi, secondo Schmitt l’ordine andrebbe invertito: è proprio il rivoluzionamento del concetto di spazio ad aver consentito la scoperta di un nuovo continente e di nuovi oceani, piuttosto che il contrario. Altri prima di Colombo avevano toccato le coste americane, ma senza che questo originasse la coscienza di una “scoperta”. La scoperta implica infatti energie spirituali e consapevolezza storica superiori rispetto a ciò che viene scoperto: “Occorre una trasformazione dei concetti di spazio che abbracci tutti i livelli e gli ambiti dell’esistenza umana”.

Qui Schmitt approda al campo di ricerca che gli è più congeniale. Questo rivoluzionamento del concetto di spazio cambia lo stato giuridico (il nomos) delle terre scoperte (e di chi le abita), che vengono conquistate, spartite e sfruttate dai popoli europei schiavizzando o addirittura eliminando le popolazioni indigene. Lo fanno invocando quali giustificazioni giuridiche la diffusione del cristianesimo prima e la civilizzazione di genti barbare dopo: “Da tali giustificazioni nacque un diritto internazionale cristiano-europeo, ossia una comunità dei popoli cristiani d’Europa contrapposti al resto del mondo. Questi popoli costituirono una famiglia delle nazioni, un ordinamento interstatale” che prevedeva un diritto internazionale dal quale i popoli non cristiani erano esclusi, o rappresentavano al più un oggetto. “L’epoca delle scoperte può essere definita altrettanto bene – e forse in modo ancora più esatto – come l’epoca della conquista di terra da parte dell’Europa”.

Il nuovo diritto non è dunque più quello della medioevale res publica cristiana. I popoli che hanno aderito alla riforma non riconoscono la spartizione (la raya) tracciata dall’autorità papale, e portano avanti una ridefinizione del nomos, del diritto terrestre e marittimo, che culmina in quello che diverrà lo jus publicum europaeum, il nuovo diritto internazionale, dettato dalla potenza inglese in quanto dominatrice dei mari.

Insomma, gli europei considerano i territori d’oltreoceano come terra aperta alla conquista, nella quale non valgono le stesse regole e le stesse autorità valide nel vecchio continente. Questi territori sono intesi, si potrebbe dire, più come una continuazione del mare che come un’appendice del suolo europeo, e in quanto tali consentono libero corso alle ambizioni dei nuovi soggetti politici che si affacciano alla ribalta della storia.

Sto semplificando molto, ma la sostanza dell’analisi di Schmitt è questa. Il disconoscimento dei poteri ai quali faceva riferimento la normativa precedente, il papato e l’impero, determina una crisi di legittimità. L’idea di una casa comune cristiana, sulla quale bene o male tutto il medioevo si era retto, si dissolve, e ciò innesca situazioni di conflitto che sono diverse nelle cause, nei modi e negli esiti da quelle del mondo antico e medioevale. Dapprima almeno ufficialmente questi conflitti mantengono un carattere di scontro religioso (la guerra dei trent’anni, ad esempio), ma assumono poi via via le valenze di guerre civili.

Ora, per comporre queste conflittualità cruente e indiscriminate (l’hobbesiano bellum omnium contra omnes) si afferma sempre più lo Stato “moderno”, che regolamenta gli scontri e definisce la linea amico/nemico, sulla base però di una inimicizia orientata all’appropriazione territoriale. La politica dello stato è una politica di potenza, e funziona giocoforza a detrimento di altre entità statali-territoriali, perché la potenza, nella prospettiva continentale. si misura essenzialmente nella quantità di territorio controllato. Regolamentare gli scontri non significa dunque liquidarli. Significa “formalizzarli”, dettare regole per la loro conduzione (ad esempio, una guerra si inizia con una dichiarazione di guerra e si chiude con un armistizio), per quanto possibile senza coinvolgere i civili e facendo un uso moderato della violenza: in pratica al nemico viene riconosciuto uno status giuridico, ne vengono considerate, anche se non accettate, le ragioni. Tutto questo naturalmente in linea teorica, perché poi la dicotomia amico/nemico può essere estesa fino all’annientamento fisico dell’avversario. È comunque evidente che queste regole valgono solo fino a quando l’elemento di riferimento rimane la terra, sulla quale hanno senso dei confini e le distinzioni che questi impongono. La violenza viene dunque limitata nel Vecchio Continente, ma può esplodere senza vincoli sul mare e nei territori extraeuropei.

Ecco che si chiarisce allora il ruolo dei pirati e dei corsari di cui sopra. Hanno aperto un fronte nuovo, i primi scorrazzando per i mari come nemici di tutti, hostes humani generis, i secondi facendolo come “imprenditori privati”, autorizzati da lettere di corsa rilasciate dai loro governi ad arrembare le navi nemiche. Gli uni e gli altri hanno annunciato la grande trasformazione, anticipando il nuovo equilibrio tra elementi e tra continenti.

In sostanza: il mare – che appare infinito, illimitato e sempre uguale a se stesso – a differenza della terra rimane libero per la pesca, la navigazione pacifica e la belligeranza. Rimanda in fondo allo stato di natura. La guerra che si combatte su di esso è guerra indiscriminata di preda e di distruzione, coinvolge tutto il naviglio battente bandiera nemica e persino le navi di paesi neutrali che commercino col nemico. La guerra terrestre mirava invece alla conquista di territorio e dunque a preservarne la popolazione, le risorse e l’ordine pubblico. Anche un’occupazione temporanea tendeva pur sempre alla conservazione dell’ordine sociale e dell’ordinamento giuridico vigente, se in linea con lo standard europeo.

La trasformazione agisce ancor più in profondità. Come abbiamo già visto sottolineare da Hegel, l’opzione per un’espansione marittima si è rivelata assolutamente funzionale alla rivoluzione industriale. Le innovazioni tecniche hanno senz’altro facilitato anche gli spostamenti via terra, ma per la traversata e la conquista dei mari sono addirittura cruciali. Il controllo e il dominio progressivo dell’elemento marino si sono immediatamente legati al progresso dell’equipaggiamento tecnico, che ha diminuito i rischi, sollecitato l’azzardo e alimentato la fiducia in una libertà senza limiti. Tradotto in concreto, questi stimoli e le risposte che hanno dettato hanno costituito il volano per le scoperte industriali che tra Settecento e Ottocento hanno valso all’Inghilterra il primato tecnologico ed economico.

“L’epoca del libero commercio fu anche l’epoca del libero dispiegarsi della superiorità industriale ed economica dell’Inghilterra. Libero mare e libero mercato mondiale si unirono in una idea di libertà di cui solo l’Inghilterra poteva essere il latore e il custode”. Un’idea di libertà che si traduceva anche nell’aspettativa (non solo da parte degli inglesi, ma di tutto il mondo in via di industrializzazione), legata al rapido incremento della ricchezza, di un Paradiso terrestre millenario.

E tuttavia, durante la fase quasi bisecolare di dominio sul mondo, un dominio che sembrava definitivo, la rivoluzione industriale stava producendo anche una rivoluzione rispetto all’essenza stessa dell’isola e una mutazione antropologica della sua gente: “Da grande pesce il Leviatano si trasformò in macchina […]. La macchina mutò il rapporto dell’uomo con il mare. La temeraria specie di uomini che fino a quel momento aveva fatto la grandezza della potenza marittima perse il suo antico significato. […] Tra l’elemento del mare e l’esistenza dell’uomo si frappose un dispositivo meccanico”.

Secondo Schmitt altro è misurarsi col mare in un corpo a corpo, altro è invece un dominio meccanizzato, dovuto alla tecnologia navale sviluppata. “L’esistenza puramente marittima – il segreto della potenza mondiale britannica – era stata colpita nella sua essenza […]. Il mare rimase un forgiatore di uomini, ma l’azione di quella spinta che aveva trasformato un popolo di pastori in corsari diminuì, e a poco a poco cessò”.

E così, già all’alba del ventesimo secolo lo spazio d’azione delle grandi potenze si era talmente ampliato da non consentire più un predominio marittimo britannico. Si affacciavano sulla scena altri concorrenti, aventi alle spalle un potenziale industriale ben maggiore (gli Stati Uniti, ad esempio, ma anche la stessa Germania). Soprattutto però si stavano aprendo le altre due dimensioni, quella dell’aria con l’invenzione degli aeroplani e le applicazioni dell’elettricità, e quella del fuoco con i motori a combustione e con le bombe deflagranti e detonanti.

Sugli sviluppi futuri Schmitt è molto prudente. Non dimentichiamo che scrive in Germania, nel bel mezzo del conflitto più spaventoso che l’umanità abbia mai conosciuto, mentre la Luftwaffe è appena uscita sostanzialmente sconfitta dalla battaglia aerea d’Inghilterra e l’Operazione Barbarossa ha bruciato oltre mezzo milione di veicoli e milioni di uomini sul fronte russo. Sono avvenimenti che confermano da un lato e smentiscono dall’altro le sue idee sul dominio dell’aria e della potenza di fuoco. Mentre già intravede il fallimento del progetto tedesco di espansione territoriale sul continente, gli riesce difficile immaginare un nuovo assetto dell’ordine mondiale.

Si limita quindi a constatare che il nuovo stadio della rivoluzione spaziale ha già prodotto un ulteriore mutamento del concetto di spazio. “Oggi non concepiamo più lo spazio come una mera dimensione in profondità, vuota di qualsiasi contenuto pensabile. Lo spazio è diventato per noi il campo di forze dell’energia, dell’attività e del lavoro dell’uomo.” Il che, scritto ottanta anni fa, mostra una notevole capacità di preveggenza, se consideriamo che il fattore produttivo principale oggi è il lavoro immateriale, il traffico di informazioni che avviene appunto attraverso lo spazio aereo.

Inoltre “rispetto all’epoca dei velieri per l’uomo il mondo del mare è mutato elementarmente. Oggi, in tempo di pace, qualsiasi armatore può sapere giorno per giorno e ora per ora in quale preciso punto dell’oceano si trova la sua nave in mare aperto. Ma, se le cose stanno così, viene a cadere anche quella separazione di terra e mare su cui si fondava il legame durato sinora tra dominio marittimo e dominio mondiale”.

Insomma: “Cresce, inarrestabile e irresistibile, il bisogno di un nuovo nomos del nostro pianeta. Lo invocano le nuove relazioni dell’uomo con i vecchi e i nuovi elementi, e lo impongono le mutate dimensioni dell’esistenza umana”. In tutto questo “molti vedono solo un disordine privo di senso, laddove in realtà un nuovo senso sta lottando per il suo ordinamento”.

Che il mutamento si sia verificato, e che sia stato radicale quanto e forse molto più di quello del XVI secolo, è indubbio. Che un nuovo senso si sia affermato, è già più discutibile: o almeno, si è senz’altro affermato, ma sarebbe assai difficile anche per Schmitt riconoscerlo. Direi che se gli antesignani dobbiamo coglierli, invece che nei corsari, nei filibustieri della finanza e nei pirati informatici, allora il futuro si annuncia davvero fosco.

Dovremmo cominciare a prendere in considerazione un quinto “elemento”, ignoto ai filosofi antichi: un virus spirituale malefico e istupidente, capace di convogliare ogni umana volontà di potenza in una voluttà di suicidio di tutta la specie.

****

La cosa buffa, o preoccupante, a seconda di come la si vuol vedere, è che in realtà non intendevo fare l’esegesi della Weltanschauung di Schmitt. Spero lo si sia capito, perché altrimenti dovrei vergognarmi del risultato. Non rientrava nel mio progetto iniziale e nemmeno è nelle mie forze. Oltretutto, Schmitt non è affatto tra i miei autori di riferimento. È capitato però che, rileggendo Terra e Mare, mi sia reso conto di aver completamente trascurato in un precedente scritto sulla rivoluzione industriale inglese (Perché l’Inghilterra?) l’aspetto di cui vi si parla: che non sarà determinante quanto lo vorrebbe Schmitt, ma è comunque tutt’altro che trascurabile. Volevo dunque fare parziale ammenda di questa lacuna e nel contempo offrire un po’ di informazione a chi non conoscesse il libro. Ma soprattutto volevo giustificare alcune considerazioni che il reading prima e la rilettura di Terra e Mare poi hanno indotto.

Devo ammettere però che l’argomento mi ha preso la mano e a quel punto le mie considerazioni, che non riguardavano la storia del mondo, ma alcuni particolari aspetti del carattere, del mio e di quello di popoli che un poco conosco, sono passate in second’ordine. Mi limito dunque ad accennarle, ripromettendomi magari di tornarci su in altra occasione. Basterà questo comunque a rendere evidente che non sono in grado di abbandonarmi a una riflessione senza filtrarla attraverso le esperienze letterarie. È così, non posso farci nulla.

Sul mio rapporto col mare

Amo nuotare, ovunque, ma tanto più in mare. Dal momento che lo faccio quasi sempre in Liguria, quando mi spingo un po’ più al largo approfitto per abbandonarmi a galleggiare a morto, rivolto indietro a considerare l’arco dei primi contrafforti appenninici che chiudono lo sguardo a poche centinaia di metri, a volte a poche decine, dalla riva. Confronto quella barriera naturale con l’immagine che ho davanti, un orizzonte piatto e aperto e invitante, che una suggestione culturale mi fa percepire persino leggermente incurvato. E mi chiedo spesso da cosa sono maggiormente attratto. Da un lato c’è la sicurezza della terraferma, tanto più di una riva difesa alle spalle da una recinzione orografica che crea identità territoriale, racchiude un mondo che conosco e che mi è famigliare, anche se tecnicamente ne vivo al di fuori. Anzi, questa distanza mi porta a percepirne forse ancora meglio il particolare carattere aspramente “terrigno”. Dal lato opposto si apre la possibilità di fuga verso altri mondi, quali che siano, dove non valgono le stesse regole, le stesse consuetudini, lo stesso “nomos” direbbe Schmitt, che vale sulla mia terra. La possibilità di essere “un uomo libero, un orgoglioso nuotatore che fendeva l’acqua in cerca di un nuovo destino”, come Il Clandestino di Conrad. Ancora oggi, quando l’età mi ha tolto ogni voglia di sperimentare il nuovo e il diverso, e sempre più volentieri mi rifugio nella sicurezza del consueto, mi capita di rivolgermi la stessa domanda: magari ad una distanza sempre minore dalla riva, per cui la risposta parrebbe già implicita: ma ancora sto a chiedermi se il mio sia stato, al netto di esiti tutt’altro che clamorosi, uno spirito avventuroso o uno tranquillo, talassico o terraneo.

Se provo a interrogare le scienze naturali o quelle psicologiche ricevo risposte contraddittorie, almeno rispetto alle mie esperienze. Per la biologia il contatto e la vicinanza con l’acqua aumentano il rilascio di dopamina e serotonina, le sostanze chimiche collegate alla felicità. Per lo psicologo l’acqua non solo simboleggia la vita, ma anche la rinascita. Il movimento del mare e la sua immensità hanno un effetto quasi ipnotico, che genera una sensazione di tranquillità e benessere che ci permette di rigenerarci. In effetti, anche in molte religioni il mare viene considerato simbolo di purificazione. Per la psicanalisi poi il mare è una delle immagini più frequenti dell’inconscio, di quello personale come di quello collettivo. E via di questo passo.

Devo avere un metabolismo un po’ bizzarro, perché le sensazioni che il mare mi trasmette sono diverse. Su di me l’effetto è adrenalinico, non certo di tranquillità, ma di voglia di solcarlo, di penetrarlo. Non resisto cinque minuti sulla spiaggia, devo entrare in acqua e spingermi al largo. Byron descrive perfettamente questa pulsione ne Il pellegrinaggio del giovane Aroldo:

E io ti ho amato, Oceano,

e la gioia dei miei svaghi giovanili,

era di farmi trasportare dalle onde

come la tua schiuma;

fin da ragazzo mi sbizzarrivo con i tuoi flutti,

una vera delizia per me.

E se il mare freddo faceva paura agli altri,

a me dava gioia,

Perché ero come un figlio suo,

E mi fidavo delle sue onde, lontane e vicine,

E giuravo sul suo nome, come ora.

(e tra l’altro l’ha anche tradotta in vere imprese natatorie, come la traversata dei Dardanelli, ripetuta un secolo e mezzo dopo, a settant’anni, da Patrick Leigh Fermor, e da Charles Sprawson. Io, molto più modestamente, mi spostavo da Quarto a Bogliasco)

In gioventù ho anche navigato, sia pure per un breve periodo, e non su una nave da crociera ma imbarcato come mozzo (all’epoca la dizione, non so se ancora politicamente corretta, era “piccolo di camera”) su una petroliera: ebbene, la sensazione era la stessa: la voglia di andare avanti, di vedere altro mare. Non si trattava certo di una sfida, il natante su cui viaggiavo non era una barchetta a vela ma un mastodonte più che sicuro. Era piuttosto la strana sensazione di stare immerso in qualcosa che visto da riva, come scrive Michelet,” soprattutto quando c’è calma piatta e le onde si frangono tranquille e regolari sulla rena, ti trasmette il senso dell’instancabile eternità”, dalla quale non puoi che essere escluso: mentre visto da dentro, quando lo percorri, non appare più come quell’entità infinita ed eterna che ti respinge e ti annichilisce, ricordandoti la tua diversità. Ho anche constatato di non soffrire affatto il rollio o il beccheggio delle onde, neppure quando in mezzo a una tempesta erano particolarmente accentuati. Ancora dal giovane Aroldo:

Sull’acqua ancora una volta. Malgrado tutto sull’acqua!

E le onde sotto di me scalpitano come un destriero

Che conosce il suo cavaliere. Sia benvenuto il loro mugghiare!

Ovunque mi portino mi guidino rapide!

A quanto pare ho nelle vene un po’ di sangue inglese.

… e sul mio rapporto con l’Inghilterra

Qui mi soccorre la lettura di Terra e Mare. Ho sempre nutrito una grande ammirazione per lo spirito inglese, a dispetto di quanto ne dice mia figlia, che vive sull’isola, ne è cittadina, ma non ha dei suoi connazionali una grande opinione. La mia ammirazione ha una matrice letteraria, senz’altro, perché la letteratura inglese è quella cui ho maggiormente attinto sin da ragazzo e che ha alimentato alla grande la mia fame giovanile di viaggi e di avventura. Il riferimento obbligato in questo caso è naturalmente Stevenson. “Per un ragazzo di dodici anni traversare la Manica è come cambiare cielo; per un uomo di ventiquattro traversare l’Atlantico significa appena un lieve cambiamento di alimentazione. Ma io ero ormai uscito fuori dall’ombra dell’Impero Romano, che ci ha dominato dalla culla con le rovine dei suoi monumenti, le cui leggi e la cui letteratura ci assediano da ogni parte, piene di divieti e di costrizioni.” Schmitt avrebbe visto in queste parole una conferma della sua analisi.

Naturalmente parlo dell’Inghilterra di ieri, o perlomeno dell’immagine di sé che quel paese fino a ieri riusciva a trasmettere. Mi son fatto l’idea (e quando mi faccio un’idea rimane ben radicata) che quello inglese sia un popolo che ha saputo mediare tra la volontà di fuga e di rottura e l’attaccamento alla terra e alle convenzioni. Ha attraversato gli oceani non per dimenticare la sua isola, ma per espanderla, per portarne un pezzo altrove, e magari per rigenerarla. Credo anche che il suo rapporto col mare sia stato in gran parte determinato dalle condizioni di temperatura e di violenza di quest’ultimo. Il mare inglese, lo dico per esperienza diretta, non è fatto per starci ammollo ma per essere affrontato: le sue onde, le sue correnti e le sue maree vanno conosciute e rispettate. Conrad ne era consapevole, tanto da scrivere che “Il mare non è mai stato amico dell’uomo. Tutt’al più è stato complice della sua irrequietezza”. Ma questo non implica un rifiuto, anzi: “Scoprii quanto ero uomo di mare, nel cuore, nella mente e, per così dire, nel corpo: un uomo esclusivamente di mare e di navi; il mare, l’unico mondo che contasse, e le navi, un banco di prova di virilità, di carattere, di coraggio, di fedeltà e d’amore”. Anche qui mi riconosco.

Infine: sui popoli di terra e su quelli di mare

Ricordo che mentre leggevo Il Mare di Michelet mi erano tornati in mente proprio i versi di Byron. Mi erano tornati in mente perché l’incipit del libro di Michelet trasmette un’immagine ben diversa: “Un coraggioso marinaio olandese, fermo e freddamente osservatore, che trascorre la sua vita in mare, dice francamente che la prima impressione che si riceve è la paura. L’acqua, per tutti gli esseri terrestri, è l’elemento non respirabile, l’elemento dell’asfissia. Barriera fatale, eterna, che separa irrimediabilmente i due mondi”.

E continua su questo tono, sottolineando come “Gli orientali vedono solo l’abisso amaro, la notte dell’abisso. In tutte le lingue antiche, dall’India all’Irlanda, il nome del mare ha come sinonimo o analogo il deserto e la notte. […] La massa immensa in estensione, enorme in profondità, che copre la maggior parte del globo, sembra un mondo di tenebre. Questo è soprattutto ciò che colse e intimidì i primi uomini […]”.

Quanto al rapporto con l’acqua marina, è l’esatto contrario di quello di Byron: “L’acqua del mare non ci rassicura in alcun modo con la sua trasparenza. Non è la simpatica ninfa delle sorgenti, delle limpide fontane. È opaca e pesante; colpisce forte. Chiunque vi si avventuri si sente fortemente spinto in alto. È vero che aiuta il nuotatore, ma lo controlla; e questi si sente come un bambino debole, cullato da una mano potente, che potrebbe facilmente spezzarlo”.

Il libro è poi in realtà tutto un peana ai doni del mare, ai benefici per la salute e per l’economia, ecc …. Ma con un rispetto che non è quello di Conrad. Intanto “Le piccole libertà audaci che ci prendiamo sulla superficie dell’elemento indomabile, la nostra audacia nell’incontrare questo profondo sconosciuto, sono poche, e non possono fare nulla per il giusto orgoglio che il mare mantiene, in realtà, chiuso, impenetrabile”.

Del resto anche Hegel aveva già affermato che “Il coraggio di fronte al mare deve essere insieme astuzia, perché ha a che fare con ciò che è astuto, con l’elemento più malsicuro e mendace. Questo infinito piano è assolutamente morbido, non resiste affatto ad alcuna pressione, neanche al soffio: ha l’aria infinitamente innocente, remissiva, amabile, carezzevole, ed è appunto questa cedevolezza che cambia il mare nel più pericoloso e formidabile elemento”.

Insomma, si direbbe che i popoli continentali, anche quelli che hanno avuto dei cantori del mare come Victor Hugo, Jules Verne o Pierre Loti, e sono bagnati su tre lati, col mare non abbiano mai conquistato la stessa confidenza degli inglesi. Questo vale tanto per i francesi (quando soggiorna in Bretagna e in Normandia, Michelet constata che i pescatori sono tutti ugonotti) e per gli spagnoli (i loro più grandi navigatori, Colombo e Magellano, arrivano da fuori) che per gli italiani: un po’ meno per i portoghesi e per gli olandesi. Per Hegel, e anche per Schmitt, in quanto tedeschi la cosa è già più comprensibile (ma ad Hegel non piacevano nemmeno le montagne, non piaceva nulla che non fosse immediatamente ric0onducibile sotto il dominio della ragione). Per quanto concerne gli italiani, popolo di santi, poeti e navigatori, in fondo questi ultimi si sono storicamente formati sulle acque relativamente più tranquille del Mediterraneo. Dei santi conviene tacere, ma anche i nostri poeti non mostrano una particolare dimestichezza con l’elemento marino. Quando raramente ne parlano, come Montale in Maestrale, lo fanno dalla riva, avendo di fronte un mare placido:

S’è rifatta la calma

nell’aria: tra gli scogli parlotta la maretta.

Sulla costa quietata, nei broli, qualche palma

a pena svetta.

Una carezza disfiora

la linea del mare e la scompiglia

un attimo, soffio lieve che vi s’infrange e ancora

il cammino ripiglia.

La domanda a questo punto torna ad essere: gli inglesi sono diventati un popolo talassico per forza di cose, dal momento che vivevano su un’isola (ma allora i sardi? o gli abitanti dei Caraibi), o per una scelta spirituale, come in fondo afferma Schmitt e come già argomentava Michelet? (“La razza inglese – scrive quest’ultimo – ha riacquistato una forza straordinaria e un’attività estrema. Il suo rinnovamento lo deve prima al suo grande business (niente di sano come il movimento), poi, va detto, anche al cambiamento delle sue abitudini. Adottò un’altra dieta, un’altra educazione, un’altra medicina; tutti volevano essere forti per agire, commerciare, vincere.”)

Ma soprattutto: non è che il rapporto col mare agisca sui singoli individui come fa a livello delle popolazioni, e che anche là dove non è la causa sia quanto meno l’indizio di una precisa scelta esistenziale? Non c’è alcun giudizio di valore dietro questa domanda. Solo verrei capire se anch’io, sotto sotto, sono un calvinista.

****

La breve bibliografia qui suggerita raccoglie sia i libri ai quali ho fatto diretto riferimento nel pezzo, sia alcuni di quelli che, senza comparire, lo hanno ispirato.

George Byron, Il pellegrinaggio del giovane Aroldo, Kessinger 2010

Joseph Conrad, La linea d’ombra, Rizzoli 2008

Joseph Conrad, Il Clandestino, De Agostini 1982

Friedrich Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Bompiani 2006

Victor Hugo, I lavoratori del mare, Mursia 2016

Raffaele La Capria, Ferito a morte, Bompiani 1961

Pierre Loti, Pescatore d’Islanda, Nutrimenti 2010

Jules Michelet, Il Mare, Elliot 2019

Eugenio Montale, Ossi di Seppia, Mondadori 1951

Vittorio G. Rossi, Oceano, Mondadori 1957

Vittorio G. Rossi, Terra e acqua, Mursia 1988

Carl Schmitt, Terra e mare, Adelphi 2002

Senofonte, Anabasi, Rizzoli 2008

Stenio Solinas, Percorsi d’acqua, Ponte alle Grazie 2004

Charles Sprawson, L’ombra del massaggiatore nero, Adelphi 1995

Robert L. Stevenson, Nei Mari del Sud, Editori Riuniti 2002

Jules Verne, Ventimila leghe sotto i mari, Einaudi 2018

P.S. Una curiosità linguistica. Il mare è designato esclusivamente da un sostantivo maschile solo in italiano e in islandese. In inglese, in francese, in olandese, persino nel greco antico è al femminile, in spagnolo lo stesso termine può essere declinato in entrambi i generi. Vorrà dire qualcosa?

La pubblicità, ad esempio, sfrutta il “desiderio di felicità” proponendo una sterminata gamma di prodotti che dovrebbero consentire di raggiungerla: da “

La pubblicità, ad esempio, sfrutta il “desiderio di felicità” proponendo una sterminata gamma di prodotti che dovrebbero consentire di raggiungerla: da “ Al di là degli usi biecamente commerciali e propagandistici del termine, e andando su un terreno meno inquinato, resta il fatto che definire la felicità, anche con molta approssimazione, è davvero un’impresa ardua. Da sempre ci hanno provato poeti e filosofi (per i politici il discorso è più recente), senza venirne a capo. È una condizione cui tutti tendono, ma che nessuno riesce non dico a realizzare, ma neppure a mettere chiaramente a fuoco. Questo perché i parametri che ciascuno adotta sono incredibilmente diversi: è come se ogni individuo possedesse una personale ricetta, con gli ingredienti più svariati, ma questa è realizzabile quanto la trasmutazione del metallo comune in oro.

Al di là degli usi biecamente commerciali e propagandistici del termine, e andando su un terreno meno inquinato, resta il fatto che definire la felicità, anche con molta approssimazione, è davvero un’impresa ardua. Da sempre ci hanno provato poeti e filosofi (per i politici il discorso è più recente), senza venirne a capo. È una condizione cui tutti tendono, ma che nessuno riesce non dico a realizzare, ma neppure a mettere chiaramente a fuoco. Questo perché i parametri che ciascuno adotta sono incredibilmente diversi: è come se ogni individuo possedesse una personale ricetta, con gli ingredienti più svariati, ma questa è realizzabile quanto la trasmutazione del metallo comune in oro. Ciò non significa negarne la possibilità, ma semplicemente ammettere di non averne mai goduto. E questo può essere accaduto per vari motivi, tutti comunque riconducibili alla soggettività: al carattere, alla disposizione genetica, alle aspettative verso la personale esistenza, alla condizione ambientale e sociale (in una situazione di guerra, miseria e fame, quale felicità è possibile?). Quindi, una prima risposta c’è: forse non esiste “la Felicità”, ma senz’altro esiste in tutti l’aspirazione ad “esser felici”.

Ciò non significa negarne la possibilità, ma semplicemente ammettere di non averne mai goduto. E questo può essere accaduto per vari motivi, tutti comunque riconducibili alla soggettività: al carattere, alla disposizione genetica, alle aspettative verso la personale esistenza, alla condizione ambientale e sociale (in una situazione di guerra, miseria e fame, quale felicità è possibile?). Quindi, una prima risposta c’è: forse non esiste “la Felicità”, ma senz’altro esiste in tutti l’aspirazione ad “esser felici”. D’altra parte, è pur vero che i momenti di grazia ci sono e non arrivano casualmente, che anche quando ci stupiscono siano il frutto di una autoconsapevolezza: avviene quando soppesiamo le emozioni positive del presente e le mettiamo a confronto col nostro strapazzato io. Per molti parrebbe valere esattamente il contrario con l’abbandono totale a ciò che accade. Credo invece che sia possibile riconoscere e associare un momento vissuto alla felicità solo quando si è consapevoli dei propri desideri più intimi, delle inevitabili paure, degli onesti e franchi limiti e del personalissimo concetto di benessere.

D’altra parte, è pur vero che i momenti di grazia ci sono e non arrivano casualmente, che anche quando ci stupiscono siano il frutto di una autoconsapevolezza: avviene quando soppesiamo le emozioni positive del presente e le mettiamo a confronto col nostro strapazzato io. Per molti parrebbe valere esattamente il contrario con l’abbandono totale a ciò che accade. Credo invece che sia possibile riconoscere e associare un momento vissuto alla felicità solo quando si è consapevoli dei propri desideri più intimi, delle inevitabili paure, degli onesti e franchi limiti e del personalissimo concetto di benessere.

Il fatto è che il baccano della quotidianità rende difficile percepire gli esili suoni che potrebbero essere associati alla felicità. Tuttavia, fare pace col proprio acufene e accettare questa “semisordità”, impone una maggiore sensibilità verso i rumori di fondo del quotidiano, nel tentativo di cogliere tra di essi frammenti di note felici. È un esercizio perenne di ascolto selettivo della realtà, di ricerca della meraviglia nel caos, durante il quale ci si concentra su una realtà a volte distopica, cercando di estrarne le singolarità che sconquassano per le loro felici armonie.

Il fatto è che il baccano della quotidianità rende difficile percepire gli esili suoni che potrebbero essere associati alla felicità. Tuttavia, fare pace col proprio acufene e accettare questa “semisordità”, impone una maggiore sensibilità verso i rumori di fondo del quotidiano, nel tentativo di cogliere tra di essi frammenti di note felici. È un esercizio perenne di ascolto selettivo della realtà, di ricerca della meraviglia nel caos, durante il quale ci si concentra su una realtà a volte distopica, cercando di estrarne le singolarità che sconquassano per le loro felici armonie. La classica raffigurazione di Beethoven come figura corrucciata non riflette necessariamente il suo carattere, ma piuttosto la sua concentrazione assoluta, la sua capacità di ascoltare anche il minimo sussurro del mondo. È questa attenzione profonda che permette di cogliere la bellezza nell’istante, di praticare l’arte della meraviglia nel caos. La felicità, come una nota breve ma intensa, può essere trovata anche nel silenzio, se solo siamo disposti a cercarla nel rumore che abita dentro di noi.

La classica raffigurazione di Beethoven come figura corrucciata non riflette necessariamente il suo carattere, ma piuttosto la sua concentrazione assoluta, la sua capacità di ascoltare anche il minimo sussurro del mondo. È questa attenzione profonda che permette di cogliere la bellezza nell’istante, di praticare l’arte della meraviglia nel caos. La felicità, come una nota breve ma intensa, può essere trovata anche nel silenzio, se solo siamo disposti a cercarla nel rumore che abita dentro di noi.