Contro l’accusa di misoginia

di Paolo Repetto, 30 maggio 2018

Si dovrebbe sempre guardare con sospetto

a ciò che gli uomini hanno scritto sulle donne,

giacché sono allo stesso tempo giudici e parti in causa.

Immanuel Kant

Seduto di fronte alla finestra fingo di leggere Il gene egoista. In realtà sto origliando da qualche minuto la conversazione che si svolge qualche metro più in là tra Mara e una sua amica in visita. L’amica è appena uscita da una lunga convivenza.

“Sai, dice, mi sentivo come un libro letto e riposto nello scaffale”.

“Ti capisco, risponde Mara (come sarebbe, ti capisco?!), gli uomini sono così. Non sei mai l’unico dei loro interessi, e nemmeno il primo.”

“Beh, io non ero nemmeno più l’ultimo. Prima venivano i libri, gli amici, le escursioni, il lavoro, la politica, la macchina e tutto il resto. Per trovarmi nella lista dovevi girare la pagina. Ma è possibile che non si possa trovare un uomo tranquillo, casalingo, che ha piacere di accompagnarti da qualche parte, di condividere le tue compagnie, che si prende cura di te ed è sempre lì quando ne hai bisogno? Esisteranno, uomini così? Ne conosci?”

“Si, penso che esistano, eccome. Adesso non mi viene nessuno, ma forse ne conosco anche. Si che esistono. Uomini belli tranquilli, un po’ pantofolai, sempre solari.”

C’è una pausa silenziosa. Poi Mara riprende: “Ma tu, detto tra noi, con uno così, ci vivresti?”

“Oh beh, no, certamente.”

Fantastico.

Sono sospettato (qualche volta più o meno scherzosamente accusato) di misoginia. Si sa come vanno queste cose. È cominciata per celia, con io che stavo al gioco, ed è finita che sotto sotto ne sono convinti tutti, soprattutto perché non mi sono mai preso la briga di smentire, sapendo che sarebbe perfettamente inutile. Quando una convinzione ha preso piede ogni parola, ogni gesto sono interpretati in quella luce.

Mi si imputa come indizio di “machismo” persino il non tollerare alcuna forma di violenza nei confronti di una donna, fisica ma anche verbale. “Se in questi casi ti va subito il sangue alla testa (è accaduto) – mi è stato detto – è perché in fondo scatta un istinto di protezione nei confronti di un essere considerato “minore”, lo stesso che ci muove nei confronti dei bambini o addirittura degli animali. In realtà non sopporti la vigliaccheria dell’aggressore perché da un maschio pretendi un comportamento superiore.”

Può essere. Anzi, è senz’altro in parte vero: ma io ne attribuisco la radice al particolare modello di cultura assorbito nell’infanzia, e non solo all’istinto. Mi prudono le mani anche quando la vittima è un uomo, se c’è sproporzione di forze. Ho letto forse troppi libri di Jack London, e il Don Chisciotte che campeggia nel mio studio sta diventando, tolto Ronzinante, sempre più una mia fotografia (nella versione però della seconda parte, quella della vecchiaia).

Tutto sommato andrebbe bene così. Quella che mi viene attribuita è in fondo una misoginia veniale, sottile ma educata, il che in alcune situazioni può addirittura fare gioco. Ma a volte questa educazione sembra dare più fastidio di un atteggiamento violento. Alla luce della conversazione riportata poco sopra, che giuro di aver trascritto alla lettera, non vorrei mi fossero rinfacciate in futuro anche le mancate molestie sessuali. Con l’aria che tira non ci sarebbe da stupirsi.

Io vedo comunque le cose in maniera decisamente diversa, e vorrei dire la mia. Lo faccio adesso, uscendo per una volta da un riserbo che ritengo d’obbligo, e a dispetto anche del rischio di patetismo che c’è nel farlo alla mia età, perché penso sia venuto il momento di parlarne con un po’ di buon senso e di sano distacco. Voglio opporre la verità dei fatti all’immagine creata dalle apparenze. È un problema che ho sempre avuto. La mia prima ragazza mi confessò di essere rimasta a lungo in soggezione, prima di conoscermi veramente. Il mio atteggiamento nei confronti delle donne le sembrava altero, quasi scostante. Al dunque era rimasta invece piacevolmente sorpresa: non ero che un ruvidone impacciato, un orso bisognoso di affetto. Credo che in qualche misura la stessa impressione abbiano avuto tutte le altre.

Ma non voglio spingermi troppo in là. Niente outing, per intenderci. In questa particolare sede mi limiterò a smontare le accuse a mio carico legate a una dilettantesca attività di scrittura: nella fattispecie quelle di non aver mai scritto delle donne e di non aver parlato dei sentimenti che provo e dell’atteggiamento che tengo nei loro confronti. Sono cose diverse e vanno trattate separatamente. L’una perché è infondata, l’altra perché il fatto sussiste, ma ha delle motivazioni a mio parere più che valide.

Comincio dunque dalla prima.

L’accusa suona pressappoco così: “Hai scritto praticamente su tutto. Possibile che non abbia trovato uno spazio da protagonista per una donna, anche minimo?” Peggio: nelle tante minibiografie che ho proposto avrei abbozzato solo alcune figure femminili di sfondo, a margine delle vicende, o addirittura di ostacolo al loro svolgimento. Non penso sia una cosa grave, stante l’irrilevanza della mia opera, quindi non mi turba più di tanto: ma mi ha messo addosso una fastidiosa impellenza di spiegare perché le donne sono così poco presenti nella mia scrittura, e prima ancora di chiedermi se sia poi così vero. Va da sé che per farlo dovrò abbondantemente citare me stesso: ma non mi pare che in questa occasione debba fingere di scusarmi.

Per cominciare, non è vero che ho scritto di qualsiasi cosa tranne che delle donne. “C’ho li testimoni”, come direbbe il Belli. È tutto documentato e produrrò le prove. La verità è che se pure mi diverto a bistrattare un sacco di argomenti, in pratica tutto quello che mi passa per la testa, di norma quegli argomenti hanno poca attinenza col mondo femminile. Ad esempio, con tutta la buona volontà nella storia del fumetto western italiano riesco a farci entrare una sola disegnatrice e soggettista (Lina Buffolente, anche molto brava). Oggi magari non è più così, ma negli anni cinquanta, quando i fumetti li leggevo io, le cose stavano in questo modo: col risultato che nella letteratura disegnata dell’epoca le personalità femminili risultavano decisamente scialbe (o almeno, tali le percepivo). Infatti ho scritto in proposito: “Le donne del fumetto western possono essere raggruppate in due grandi categorie: quelle che sono in pericolo, e quelle che sono un pericolo. In entrambi i casi rappresentano un intoppo, e non è detto che le prime intralcino l’azione dell’eroe meno delle seconde. Il maggiore o minore rilievo dato alle figure femminili sembra dettato principalmente dalle fasce d’utenza alle quali gli editori si rivolgono: tutti gli eroi della Universo (Bufalo Bill, Rocky Rider, Liberty Kid) hanno la fidanzatina: quelli della Dardo sono in genere propensi alla vita di coppia, mentre alla Bonelli prevale un atteggiamento piuttosto misogino (Tex rimane sposato giusto il tempo per avere un erede, gli altri hanno al massimo brevi avventure). Maschilismo? Forse. Senz’altro la preoccupazione nei confronti dei primi di un attestato di “normalità”, particolarmente importante per un popolo e per un’epoca per i quali la norma è la coppia, la famiglia. Ma se il fumetto è sogno, evasione nella libertà, tanto vale sognare la libertà più grande, quella assoluta” (da Il West nel fumetto italiano, 1996).

Chi si è cibato come me di pane e fumetti nei primi quindici anni della sua vita converrà che non potevo dire niente di diverso.

L’infanzia e la prima adolescenza sono il periodo nel quale ci sbozziamo un’idea del mondo; quel che viene dopo sono solo aggiustamenti. Se a questa sbozzatura ha partecipato anche il cinema western siamo a posto. Nel western dei miei tempi, quello classico, le cose per le donne stavano anche peggio. Era dunque naturale che la pensassi così: “Il west è cosa da maschi; anzi, da uomini; anzi, di più, da ‘veri uomini’. Da ragazzo non mi sono mai chiesto il perché: mi è sempre parso logico che fosse così. E quindi mal sopportavo la presenza femminile nel western, quella cosa per cui quando si arriva alla resa dei conti, e l’eroe deve muoversi per chiudere una buona volta la questione, oppure deve svignarsela alla svelta perché è circondato, lei gli si aggrappa e gli fa perdere tempo e concentrazione. Le donne mi sembravano incapaci di capire la gravità della situazione, di valutare l’opportunità o meno del momento per rivelazioni o recriminazioni. Ma c’era di peggio: di norma finivano per minare i legami virili, o addirittura li mutavano in inimicizie mortali”.

E tuttavia, quasi ad anticipare quello che sto cercando di dire ora, ho anche aggiunto: “Non è comunque nemmeno vero che il western classico negasse qualunque spazio alle donne. Ho in mente diversi film in cui comparivano come protagoniste, primo tra tutti Donne verso l’ignoto […] Nel manifesto campeggiava il volto di Robert Taylor, ma il cast era poi praticamente tutto femminile. Non nascondo che la cosa mi creò qualche perplessità, malgrado ci fossero anche gli indiani. Anzi, questo fatto le perplessità le aumentava, e credo di avere poi sofferto per tutta la durata della proiezione, al vedere quelle poveracce in balia di pellerossa, delinquenti, serpenti e piogge torrenziali. Il sacrificio di alcune di loro mi pesava più dello sterminio dell’intero settimo cavalleria. I timori comunque almeno in parte rientrarono: Robert Taylor ce la metteva tutta ad insegnare loro a guidare un carro e ad usare un fucile, oltre che a separarle durante liti furibonde, e alla fine le ragazze dimostravano di avere appreso bene la lezione. Ho dovuto ricredermi, come era già accaduto per Il forte delle amazzoni: è uno dei western più emozionanti del mio primo periodo. Ma questo non toglie che abbia continuato a considerare anomala la storia che raccontava […].

In verità non mancavano nemmeno le donne protagoniste. “Barbara Stanwick è stata La regina del Far West dal primo film in cui l’ho conosciuta, una regina il più delle volte schierata contro la legge, dura e fredda, salvo tardivi ravvedimenti o improbabili innamoramenti. Credo che questa parte le calzasse a pennello, perché almeno sulla scena non tollerava partner maschi o femmine che le facessero ombra.”

Ma bisogna anche ammettere che: “… dove all’immagine femminile era lasciato uno spazio da protagonista le donne non ne uscivano molto bene, e non penso fosse solo una percezione mia, legata ad un infantile fastidio per le gonne. Credo invece che serpeggiasse in questi film una malcelata paura del “matriarcato” della società americana. Si è ripetuto nell’epopea western quanto è ciclicamente accaduto ad ogni grande svolta della civiltà occidentale: nel momento in cui si stabilivano nuove regole tutti coloro che da tali regole non venivano affatto tutelati, e che quindi erano più recalcitranti, finivano demonizzati. In Barbara Stanwick si reincarnava il fantasma di Medea e di Clitennestra, delle streghe cinquecentesche o di lady Macbeth, anche quando le esigenze di cassetta imponevano la redenzione (leggi: sottomissione) finale. Solo così si può spiegare l’onnipresenza di un’attrice che sprizzava antipatia da tutti i pori”.

Il che mi ha portato a queste considerazioni: “Questa è indubbiamente misoginia bella e buona, una misoginia “razionale”, non istintiva ma intenzionale. E qui scattano i paradossi delle operazioni “educative”, che spesso sortiscono risultati contrari a quelli che si prefiggevano. Mentre le donne che viaggiavano verso l’ignoto o difendevano il fortino riuscivano alla fine a guadagnarsi la mia ammirazione, anche al netto del desiderio di proteggerle, la cattiveria della Stanwick mi suonava persino inverosimile: per un motivo assurdo, perché usurpava un ruolo, quello del cattivo, e un sentimento, quello dell’odio, che ritenevo fossero prerogativa solo dell’uomo.

Non mi è poi bastata una vita per convincermi del contrario”. (da La più grande avventura, 2015)

Come si vede, spazio alle donne ne ho concesso eccome: tra l’altro, qui ho riportato solo pochi brani di un intero capitolo. Lo stesso vale per la storia dell’anarchismo. Non ho raccontato protagoniste, ma ho riconosciuto alle donne un ruolo fondamentale: solo a quelle che lo hanno svolto, naturalmente. “Non mi è del tutto chiaro il meccanismo che porta in Russia nella seconda metà dell’800 una simile fioritura di figure femminili straordinarie (con l’eccezione della moglie di Bakunin, che tuttavia dal suo punto di vista qualche ragione l’aveva), da Marija Kovalevskaja a Vera Figner, a Marija Subbotina, a Sof’ia Perovskaja e ad una infinità d’altre: credo c’entri nell’immediato l’apertura alle donne di tutte le facoltà universitarie, anche di quelle scientifiche, ma che più in generale il fenomeno vada riferito ad una condizione femminile che almeno nelle classi agiate era paradossalmente più avanzata rispetto al resto dell’Europa […].

Comunque, il peso di questa presenza femminile è eccezionale nella prima fase rivoluzionaria, quella dell’andata al popolo, mentre va poi riducendosi progressivamente mano a mano che il movimento si organizza “politicamente” e che allo spontaneismo si sostituisce la disciplina di partito. Si ripete quello che accade in occasione di ogni grande passaggio rivoluzionario, primo tra tutti quello del cristianesimo: l’apporto femminile risulta inizialmente determinante, ma viene poi drasticamente ridimensionato o addirittura escluso quando si passa alla costruzione del nuovo ordine.

Ho aggiunto alla fine una constatazione fondata sulla verità storica: “Resta il fatto che i nostri giovanotti non avrebbero potuto incontrare alcuna donna simile in Italia. A differenza della stagione populista russa il nostro Risorgimento, che di rivoluzionario ha ben poco, vede le donne solo nei ruoli di cucitrici di bandiere, infermiere dietro le barricate o paraventi per i salotti cospirativi. Le uniche eroine sono quelle che seguono il compagno nelle sue peregrinazioni, come Anita Garibaldi, peraltro nemmeno italiana e che non avrebbe potuto fare altrimenti, o che prestano alla causa le loro armi di seduzione, come la contessa di Castiglione. E le cose non cambiano quando, fatta l’Italia, si passa a cercare di darle un senso. Tutto viene messo in discussione da mazziniani, radicali, anarchici e socialisti, tranne il fatto che le donne debbano rimanersene a custodire il focolare. E tutto sommato si direbbe che queste ultime accettino di buon grado questo ruolo. La figura femminile più rivoluzionaria della nostra letteratura ottocentesca è in fondo quella della Lupa di Verga. In tanta assenza, meno male che arrivano le russe.” (da Lo zio Micotto e le cattive compagnie, 2008)

C’è poi un testo che mi sembra particolarmente significativo, quello nel quale racconto la storia di André Gorz e della moglie Dorine. Qui non mi sembra proprio che lei rimanga sullo sfondo. Anzi. Credo di essere riuscito a leggerci molte delle cose che mi ritrovo adesso confusamente a ribadire: “(…) di amore hanno scritto quasi tutti, da sempre (in verità non hanno scritto dell’amore, ma dei tormenti, delle delusioni, dei tradimenti, ecc…, tutti corollari, per lo più negativi, dell’amore: oppure hanno teorizzato, spiegato, analizzato, smontato il sentimento nei suoi sintomi, nelle patologie, negli effetti collaterali, tanto più sentendosi autorizzati a discettarne quanto meno capaci di provarlo o di viverlo – riuscite a immaginare Sartre che scrive trenta pagine sull’amore!). Cos’è che li spinge? […] non lo so, e in linea di massima nemmeno mi interessa. Mi interessa invece, in questo caso specifico, capire cosa ha indotto proprio uno come Gorz a congedarsi scrivendo del suo amore.

Il senso di colpa, verrebbe da dire a tutta prima. Il libro è concepito come una sorta di tardivo risarcimento dovuto da André a Dorine, per non essere stato in grado di capire prima quanto importante fosse effettivamente il loro rapporto. Gorz si autoaccusa di scarsa sensibilità, di egoismo, e insiste lungo tutto il racconto in questo autò da fé. Intendiamoci: non l’ha mai tradita (se lo ha fatto non lo dice: ma in questo andrei sul sicuro). Era veramente cotto come una pera, quel tipo di cottura che non ti consente di immaginare nemmeno lontanamente la possibilità di un’altra donna. E Dorine era innamorata di lui, molto più saggiamente ma non per questo meno intensamente. Il senso di colpa riguarda qualcosa di più sottile. André era talmente innamorato da essere persino infastidito da questo amore, dalla perfezione di lei: aveva bisogno di sminuirla in qualche modo per non sentirsi inadeguato, per vincere la paura di non meritarla (“Avevo la sensazione di non essere alla tua altezza. Tu meritavi di meglio”). E’ per questo che nel primo saggio-romanzo l’ha descritta come fragile, insicura, dipendente da lui. La ama perché è esattamente l’opposto, ma ha voluto raccontarla, a sé e agli altri, in questa luce, quasi a difendersi dal sentimento che provava, e che razionalmente pativa come eccessivo. Ora confessa: “Tu eri ed eri sempre stata più ricca di me. Ti sei schiusa in tutte le tue dimensioni. Eri a tuo agio nella vita: mentre io avevo sempre avuto fretta di passare al compito seguente, come se la nostra vita non dovesse cominciare veramente che più tardi”. Come a dire: tu avevi già capito tutto, senza dover passare attraverso tutti i giri che io ho fatto: io lo sapevo, o quanto meno lo intuivo, e non ho mai voluto ammetterlo, perché questo avrebbe tolto senso a tutta la mia ricerca (“Tenevo conto delle tue critiche mugugnando, perché devi sempre avere ragione!”). E fin qui, se uno sente proprio il bisogno di questa confessione, ci sta anche. E’ invece il fatto che l’autofustigazione avvenga in pubblico, debba essere esibita, a darmi veramente fastidio”.

Vien da chiedersi perché dopo aver riletto queste righe non abbia deciso di lasciar perdere la mia “autodifesa”. Sto in fondo ripetendo quel che imputavo a Gorz. Ma non del tutto. Gorz aveva motivo di sentirsi in colpa, io francamente non credo di dovere delle scuse per essere come sono. Semmai, le dovrei per non essermi comportato sempre come tale.

Comunque, concludevo così: “La storia di André e Dorine mi sembrava così bella. Non ne sapevo quasi niente, avevo visto solo quella foto bellissima, mi aveva commosso il loro ultimo gesto. Tutto quello che racconta la Lettera lo potevo già immaginare da quei volti, e mi piaceva. La Lettera ha rovinato tutto: perché al centro non c’è lei, c’è sempre lui, che col pretesto della confessione parla di sé, di come ha sbagliato, di quanto è stato cieco, di quanto l’abbia amata e la riami ancora: ma, soprattutto, di quanto è capace di mettersi in discussione e di assumersi le sue responsabilità. Mi sembra un estremo atto di egoismo, e getta anche un’ombra su quella fine tanto romantica quanto drammatica. Quasi lui abbia voluto tenere fede ad un impegno pubblicamente preso.

So di essere ingiusto. André era davvero innamorato, ed era uomo molto migliore di quanto potrebbe sembrare io lo stimi. La sua ansia di far sapere a Dorine quanto bene le volesse era sincera. Ma porca miseria, per una volta che uno trova una donna che invece di lamentarsi e di mettergli i bastoni tra le ruote gli dice “Scrivi. Questo solo sai fare, e vuoi fare. E allora scrivi”, che è il gesto d’amore più grande che si possa immaginare, dal momento che non c’è sottinteso: io mi sacrificherò al tuo fianco, ma piuttosto: ti voglio così, mi piaci così, ti amo per quello che sei, non per come vorrei diventassi o cercherò di farti diventare; ripeto, uno che ha una donna così al fianco non capisce che non deve scusarsi di nulla, che lei lo ha scelto e lo ha amato per come era, e che non vuole le sue scuse, anzi le fanno male, perché allora significa che di lei non ha capito nulla.” (da Uomini che (si) amano troppo, in Resistenze e riabilitazioni, 2010)

Ci sono però oggettivamente degli ambiti (tra quelli di cui mi sono occupato io) nei quali un discorso imperniato sulle donne sarebbe solo una forzatura. In una storia dell’alpinismo, ad esempio, le figure femminili fanno folklore, ma nessuna ha mai violato per prima una cima. E in quella storia entrano, per forza di cose, solo le prime ascensioni. Ho accarezzato per un certo periodo l’idea di rievocare la figura della moglie di Attilio Tissi, Mariola, che arrampicava con lui ed era anche molto brava (era con Attilio al momento dell’incidente in cui questi perse la vita). Ma ho capito che non sarei mai venuto a capo dell’interrogativo che mi premeva e che stava all’origine del mio interesse: arrampicava per stare con lui, per compiacerlo, o perché era davvero stregata come il marito dalla montagna?

La stessa cosa vale per la storia della rivoluzione inglese o per quella dell’eresia: è indubbio che le donne partecipino, ma in ruoli secondari. Per non parlare poi della storia delle esplorazioni, dove fanno qualche fugace apparizione, ma per sparire subito, come la moglie di Livingstone: o di quella della rivoluzione scientifica, dove proprio non compaiono.

Quindi non si tratta di esclusioni malignamente volute: è che davvero nelle cose che mi hanno culturalmente intrigato le donne c’entrano poco. Ed è anche vero che non sono tutte come Mariola, somigliano piuttosto alla fidanzata di Rocky Rider, e in questo caso sono solo un problema. Non è colpa mia, poi, se la madre di Humboldt era una donna glaciale, come quella di Leopardi, e la moglie di Tocqueville una bigotta rompiscatole, quasi come quella di Darwin.

Veniamo ora alla letteratura. È vero, parlando della mia biblioteca ho accennato ad alcune impressioni negative: “Non mi vengono in mente libri ‘di passaggio’ al femminile: o meglio, senz’altro ce ne sono un sacco, da Jane Eyre in poi, fino allo splendido “Il cuore è un cacciatore solitario” della Carson Mc Cullers e a “I beati anni del castigo” di Fleur Jaeggy; ma mi sembrano tutti virati al triste. Voglio dire che, per quanto malinconici, i libri che trattano di infanzie e adolescenze maschili finiscono per mitizzarle in positivo: un’amicizia, un’esperienza, qualcosa insomma di cui avere nostalgia rimane […]. In quelli al femminile sembra invece di avvertire quando va bene un sospiro di sollievo per essere uscite da quell’inferno, familiare o scolastico o che altro, quando va male l’astio per un periodo al quale si fa risalire la responsabilità per l’attuale infelice condizione. Probabilmente le donne sono più realiste nella memoria, o vivono davvero peggio la loro infanzia e adolescenza, oppure scrivono più facilmente sull’onda di una frustrazione. O forse è solo un’impressione mia, generata dai miei soliti pregiudizi o da esperienze con donne che sembrava avessero sempre e solo riserve da fare sul nostro rapporto.”

Più oltre però non lesino gli apprezzamenti: “Nella letteratura inglese non si può prescindere dalla scrittura al femminile, nemmeno io ho il coraggio di farlo. Sono passato per Mary Shelley, per le Brontë, per Jane Austen, per la Barrett, su su fino ad arrivare alla Mansfield e a Virginia Woolf (e poi basta, però. Le voci femminili importanti sembrano fermarsi agli anni venti. Deve essere accaduto qualcosa alle donne inglesi). Beh, queste devi leggertele tutte, non si scappa. Magari scegliendo, “Ragione e sentimento” ad esempio, o “Jane Eire”, se vuoi farti un’idea. E per entrare in argomento puoi iniziare con “Flush”, della Woolf, e proseguire subito dopo con “Una stanza tutta per me”, che della scrittura al femminile è un po’ il manifesto.”

In definitiva confesso comunque di essere criticamente e psicologicamente disarmato davanti a quella scrittura: “Io non credo di essere il lettore più adatto a cogliere tutte le sfumature di una sensibilità femminile (te n’eri già accorta? Meglio così), per cui se mi chiedi cosa mi attiri veramente in queste autrici temo di darti delle spiegazioni deludenti. Ho l’impressione che tutte queste storie, anche quelle apparentemente più pacifiche della Austen, siano in realtà tese come corde di violino, giocate su un minimalismo dei fatti e un massimalismo della loro interpretazione che nella scrittura maschile sono assenti. Le storie al maschile sono più piane, più distese, anche quando sono infarcite di massacri e violenze e peregrinazioni: in quelle femminili il massacro è continuo, sottile, solo apparentemente incruento. La tensione non cade mai. E questo mi piace, lo capisco fino ad un certo punto, cioè capisco fino ad un certo punto come si possa vivere e pensare così, ma letterariamente mi piace.” (da Elisa nella stanza delle meraviglie, 2002)

Ultimamente poi ho lavorato a un ponderosissimo studio sulle cause e sui modi dell’esclusione femminile nell’ antichità classica, prendendo a riferimento le protagoniste della tragedia greca, da Clitemnestra ad Antigone a Medea. Il punto di vista è quello più generale della storia delle idee, non di una storia specifica delle donne, ma il risultato lo riassumo così: “La misoginia e il razzismo sono conseguenti il prevalere della razionalità? Si direbbe per la prima che proprio l’affermarsi del Logos “calcolante”, elemento specificamente maschile, abbia relegato la donna ad un ruolo secondario nella riflessione sulla realtà, in quanto portatrice per natura di un’altra forma di comprensione (o d’intuizione) del mondo: quella basata sulla sensibilità, sull’immaginazione, sul ricordo, sul sogno, sulla compartecipazione emotiva. Lo hanno sostenuto i maschi per millenni, e in qualche modo lo sostengono oggi anche le fautrici di una “filosofia della differenza”. I primi, naturalmente, a sottolineare che la disposizione conoscitiva femminile era inadatta alla comprensione del mondo in un’ottica strumentale, di trasformazione e miglioramento del mondo stesso: le seconde per rivendicare, di fronte allo sfascio provocato dalle derive dalla ragione strumentale, una capacità di adesione al mondo che potrebbe costituire la strada per una riappacificazione con lo stesso, uscendo dalla logica del dominio.” (da La vera storia della guerra di Troia, 2017).

Insomma, spero di aver ampiamente dimostrato che nel mio lavoro di ricerca le donne non sono state affatto trascurate. Compaiono per la parte che hanno effettivamente avuta.

Mi si potrebbe ancora obiettare, colpo di coda dell’accusa, che ho scritto molto su mio padre e quasi nulla su mia madre (la quale certi tratti in comune con le mogli di Darwin e di Tocqueville li aveva). Qui naturalmente il discorso cambia, entrano in gioco valori affettivi al posto di quelli culturali: ma la sostanza è che ho scritto su mio padre perché penso che il mio rapporto con lui si sia chiuso quasi in pari, e soprattutto credo di averlo capito fino in fondo, mentre mia madre rappresenta ancora per più aspetti un enigma, e qualcosa tra noi è rimasto in sospeso. Non mi piace avere debiti, mentre da parte sua ho sempre avuta l’impressione di aspettative non corrisposte, cosa che mi ha spinto spesso a non corrisponderle di proposito.

Questo ci porta finalmente, sia pure di sponda, al vero punto, che è poi il secondo: quello del mio rapporto con le donne. Non aspettatevi granché, perché nemmeno da ragazzo sopportavo chi veniva a raccontarmi i fatti suoi o attribuiva i punteggi: era una cosa che mi metteva a disagio, la giudicavo e ancora la giudico una intollerabile cafonaggine. Ne tratterò dunque in termini molto generici,

La presunta evidenza che mi viene contestata è che in tutte le mie storie o nelle mie riflessioni, e non solo in quelle che si celano dietro schermi più o meno “culturali”, non si dà un gran rilievo alle donne che hanno incrociato la mia vita o ne hanno condiviso una parte.

È un’impressione sbagliata. Io credo al contrario che la loro presenza incomba costante su tutto ciò che ho scritto così come su quello che ho fatto, mi abbia anzi fortemente condizionato (nel bene e qualche volta anche nel male). Non mi riferisco tanto a singole donne quanto all’idea, all’essenza del femminino. O meglio, a quello che per me è rimasto il suo “mistero”.

In questo mistero, beninteso, non c’è nulla di romantico. Non mi ha spalancato le porte del sublime: è rimasto un punto interrogativo. Una volta superati i pruriti e le paure dell’adolescenza ho continuato ad essere “genuinamente” curioso delle donne, ad essere intrigato dal loro modo di pensare, di agire e di reagire, tanto che sono andato a leggermi tutto quello che trovavo sui legami tra la loro fisiologia e la loro psiche, sull’evoluzione dei loro organi e dei loro ruoli, sui condizionamenti storici, quelle cose lì, insomma: e tutto sommato in mezzo a molte stupidaggini ho trovato anche delle cose intelligenti. Devo comunque ammettere che le donne, per parte loro, mi hanno molto aiutato, perché alla luce dei fatti hanno poi sempre tenuto comportamenti del tutto opposti a quelli teorizzati in quegli studi: il che ha contribuito a mantenere fresca e inappagata la mia curiosità, perché le analisi che ho letto erano davvero molto intelligenti, e ne ho tratto grandi benefici, ma del mistero non mi hanno rivelato nulla.

Ma in definitiva, cosa intendo per mistero? Che c’è di specifico in un comportamento femminile che vada oltre la normale e sacrosanta differenza esistente tra tutti gli individui? Qui si corre davvero il rischio dello psicologismo da due soldi. Non lo so cosa ci sia di “specifico” (e nemmeno so se l’aggettivo è corretto, perché sembra alludere all’esistenza di una “specie” femminile, anziché di un genere). Il mistero è proprio lì. Ho cercato per un sacco di tempo di affidarmi a quella che ritenevo una sensibilità ai caratteri e agli umori discretamente sviluppata, anche in virtù del lavoro che svolgevo, ma ho constatato che ciò che funzionava con i maschi con le donne non valeva affatto. E fin qui, è lapalissiano. Intendo dire però che non funzionavano proprio le categorie generali e che il mio bagaglio relazionale, per quanto prevedesse uno spettro amplissimo di comportamenti da assumere, era sempre inadeguato.

In tutto questo c’è un perché, che va al di là delle difficoltà di relazione eventualmente imputabili al sottoscritto. E qualche idea in proposito ce l’ho, banalissima ma fondata. Le diverse caratteristiche biologiche sono lì, incontestabili, ed è ovvio che da queste conseguano differenti ruoli. L’“investimento” nella riproduzione non è uguale per i due sessi, ciò che comporta per i maschi una minore polarizzazione dei loro interessi entro la sfera familiare. Mi ha colpito qualche giorno fa un quadretto colto su una scogliera, tanto semplice da riuscire perfettamente emblematico: un gabbiano maschio e una femmina, lui con la testa alta, fiero, lo sguardo fisso all’orizzonte, lei più dimessa, in atteggiamento quasi timido, e con lo sguardo costantemente puntato su di lui. Ma le cose non sono così semplici e automatiche, perché tra gli umani i ruoli sono variamente interpretati, per motivi che non attengono solo alle differenze individuali ma anche ai diversi portati storici e culturali: tanto che all’atto pratico questo schema, ferma restando la sua fondatezza teorica, si rivela del tutto inutile.

Insomma: la differenza non è solo biologica, riguarda le aspettative, ovvero il senso da dare all’esistenza; quindi si estende alle strutture logiche del pensiero, e dal momento che queste sono strettamente connesse al linguaggio, si manifesta nell’uso e nella accezione diversi di termini e concetti. Il che mi porta a concludere che la cosa migliore da farsi è accettare l’esistenza di un margine di scarto, di una differenza nelle frequenze di trasmissione che interferisce col senso dei messaggi. Il saperlo aiuta almeno in parte a decodificarli.

Faccio un esempio, uno solo, sperando di non cadere nel ridicolo. È difficile che una donna dica: “Voglio andare al cinema”. In genere chiede: “Vuoi andare al cinema?”, dove il punto interrogativo non significa necessariamente che si tratti di una domanda. Ora, quello che intende è evidente, ma il modo crea ambiguità. Metti caso uno non ne senta minimamente il desiderio: come deve rispondere? “No” oppure “No, ma se ti fa piacere andiamo” oppure ancora “No, ma se ti fa piacere vacci tu”? Tutte e tre le risposte sono sbagliate. Mentre alla prima formulazione si potrebbe rispondere semplicemente: “Vai”, e sarebbe chiusa lì. Ora, è chiaro che sto generalizzando e che l’esempio è stupido: ma spero renda l’idea. Non si tratta solo di una complicazione linguistica, c’è dietro tutta una complicazione di rapporto, che in genere non siamo attrezzati a gestire.

Io, perlomeno, lo sono molto poco. Davanti a una domanda posta in quei termini mi metterei a riflettere, mi piegherei alla seconda risposta perché mi parrebbe la più urbana e otterrei l’effetto peggiore. Senza aver capito nulla della domanda e meno ancora dell’effetto della risposta. E non credo di essere il solo: anzi, sono convinto che la stragrande maggioranza degli uomini di quello che una donna può volere, amare, temere, pensare capisca un accidente. Ci saranno anche quelli che lo sanno fare ma, parafrasando Mara, adesso non me ne viene in mente nessuno.

Sono invece convinto che le donne siano molto più brave a capire noi. O forse sono solo più interessate. Sta di fatto che le incomprensioni da parte maschile o femminile sono di tipo diverso: i maschi di norma proprio non capiscono, le donne capiscono benissimo ma non accettano quello che hanno capito.

Mi spingo più in là. Arrivo a dire che alla fine va bene così: non è poi così necessario capire tutto: è sufficiente avere abbastanza buon senso per convivere con tutti. E questo non è un modo elegante per filarmela. È esattamente ciò che penso. Per tornare al primo punto, si spiegano così anche le mie scelte di scrittura. Scrivo solo di quello che capisco, o presumo di capire, o vorrei capire, perché rimanda in qualche modo a un significato dell’esistenza che condivido. Le donne giustamente sembrano dargliene un altro, e quindi non ci rientrano. Ritengo comunque si commentino benissimo da sole, come nell’episodio che ho riportato in apertura, senza bisogno che lo faccia io.

Questo “décalage” rende impossibile un rapporto di amicizia? Al contrario. Naturalmente l’amicizia con una donna è completamente diversa da quella che può instaurarsi con un maschio: ci sono situazioni e attività nelle quali la presenza femminile è decisamente un ingombro, come nei film western, ma ci sono momenti nei quali puoi affidarti solamente ad un’amica, perché solo lei, a dispetto dello scarto di sintonia, o forse proprio in virtù di quello, è in grado davvero di ascoltarti. Capisce quello che tu non sei in grado di capire, che ti mette in crisi, e di norma è anche abbastanza schietta da non nascondertelo o edulcorarlo troppo. Sul fatto poi che possa trattarsi di vera amicizia, senza che debbano necessariamente esserci implicazioni, sottintesi o rimozioni sentimentali, non ho dubbi. È un legame che fortunatamente ho conosciuto e che conosco. Do per scontato che una persona verso la quale sei mosso da un sentimento così intenso come l’amicizia debba per forza piacerti, in senso assoluto, sia essa uomo o donna. Credo che a questo si riferissero davvero i greci parlando di eros. Ma le caratteristiche proprie dell’amicizia escludono la passione, incanalano altrimenti anche l’attrazione fisica: l’amicizia è anche un legame di pelle, ma è soprattutto un legame di stima, coinvolge il cervello. E la passione il cervello lo esclude a priori.

Ma, appunto: e le passioni? e il sesso? e l’amore? Credo o no nell’amore? Questo è un altro discorso. Intanto penso che occorrerebbe almeno aver chiaro di cosa parliamo quando parliamo d’amore. Perché c’è “l’Amore”, che è un’invenzione letteraria e filosofica tutta occidentale, della quale a volerlo si potrebbe disquisire all’infinito (lo ha fatto splendidamente Denis de Rougemont ne L’amore e l’Occidente). E poi ci sono ‘gli amori’, gli incontri e i legami concreti, che con l’Amore hanno in realtà poco o nulla a che vedere, ma che noi troppo spesso vogliamo ricondurre in quella sfera: col risultato di misurare situazioni reali e individuali con un metro ideale e universale, ed esserne naturalmente delusi. Credo che il problema sia tutto qui. Spostiamo un fenomeno che ha radici chimiche e biologiche sul piano dell’etica, e poi ci meravigliamo di non riuscire ad avere risposte. Non sto dicendo che l’innamoramento, la passione, l’affetto, la fedeltà, l’abitudine e tutte quelle altre cose lì nascano solo da prosaiche combinazioni di atomi: voglio dire che le combinazioni di atomi ci sono (pensiamo solo all’importanza degli odori), agiscono normalmente in natura per tutte le specie animali, hanno una loro finalità, a quanto pare funzionano.

Per noi umani naturalmente la cosa è più complicata, perché ci abbiamo costruito sopra tutto un castello culturale, che appunto dalla natura ci isola: e abbiamo snaturato le reazioni chimiche, introducendo una serie di agenti esterni che le complicano, le inibiscono, le accelerano, le fanno precipitare e a volte impazzire. Del resto, siamo umani proprio per questo.

Sto andando fuori tema. Non ho intenzione di scrivere un trattato sull’amore, voglio solo dar conto di un mio atteggiamento nei confronti dell’universo femminile che credo sia stato spesso equivocato. Vado quindi a commentarlo per punti.

La passione. Parlare di questo sentimento (anche qui, il termine non è esatto, ma lo uso all’ingrosso) a settant’anni può sembrare abbastanza stupido. Verrebbe spontaneo dire che è una cosa cui si ripensa con nostalgia o, a seconda dei casi, con imbarazzo. In realtà non mi provoca né l’una né l’altra reazione. L’effetto è un altro. Anche se nelle mie riflessioni chiamo in causa volentieri etica e valori e coscienza e tutte quelle cose lì, ho l’impressione a volte di girare attorno al problema, fingendo di non sapere che poi al centro stanno dei sensi (ma anche dei sentimenti) che possono andare assolutamente fuori controllo, mandare per aria in un attimo tutte le tue belle difese culturali. Quando si dice accecati dalla passione non si usa solo una immagine. È perdita di controllo sui sensi. Per quanto razionale uno si picchi di essere non ci può far nulla, se non cercare di riportarli al più presto in fila. Il che non significa soffocare la passione, ma semplicemente provare a incanalarla in una direzione non distruttiva, per sé e per gli altri.

Questo vale di conseguenza anche per il sesso. Per me è associato alla serenità. Se la passione è il fattore scatenante, la serenità è la realizzazione, da non confondere con l’appagamento. Non è questione di placare i sensi, anzi, semmai lo stato di serenità invita ad una ricerca costante, alla coazione. No, sto parlando di quella gioia intrinseca all’incontro che può prescindere addirittura dalla consumazione. La gioia è quella di stare assieme nel più libero dei modi, che mettendoti letteralmente a nudo ti spinge alla totale sincerità, rendendo bello e ugualmente appagante tutto quello che avviene in tale condizione. Scoppiare a ridere assieme di qualcosa, ad esempio, nell’intimità più stretta, in maniera spontanea e complice, è la vetta del piacere sessuale.

E qui siamo già con un piede nel campo dell’amore, dove davvero vale il dettame di Wittgenstein: Quanto può dirsi, si può dire chiaro; e su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere. Lo disattendo, ma solo per un attimo. Io credo di essere stato diverse volte innamorato, i sintomi almeno erano quelli descritti nella letteratura, fisici e mentali: ma poi ogni volta erano diverse le motivazioni, le reazioni, i modi e l’intensità del coinvolgimento, al punto che non mi sono mai parse varianti di una stessa storia, ma proprio cose lontanissime tra loro. È naturale, ci mancherebbe altro, erano coinvolte delle persone, mica dei pesci rossi: ma allora come si fa a parlare di qualcosa che al momento non sei stato in grado di inquadrare, perché ti azzerava la salivazione e il lavoro neuronale, e dopo non lo hai fatto perché impegnato a leccarti le ferite o già buttato su un nuovo fronte? di cui insomma ti è sempre sfuggita non dico la logica, perché giustamente non c’è, ma anche ogni possibile costante illogica?

Può però esistere l’amore anche senza implicanze sessuali? Non lo so: per come la vedo io l’Amore, quello di cui ho parlato prima, senz’altro si – ma probabilmente i più direbbero che sto parlando d’altro.

E l’amore unico e eterno? Il mio vissuto dovrebbe farmi propendere per il no; ma non credo si tratti di una esperienza generalizzabile. In realtà ho visto più di una coppia conservare sino alla fine l’affiatamento, in un legame così intenso da provocare nel sopravvissuto il rifiuto di vivere: il che mi spinge a pensare il contrario. Ritengo comunque che non dipenda solo da una disposizione personale, o almeno, non solo da quella. È difficile che si realizzi la giusta combinazione dei tanti fattori psicologici e ambientali che entrano in gioco (il giusto incontro, ma anche il tempo, il luogo, le circostanze ….). E non starei neppure a discutere se si tratti davvero di amore o se subentri un’abitudine o una dipendenza reciproca: probabilmente l’amore è anche questo, immaginare un percorso che non può essere compiuto che assieme. In tal senso a dire il vero qualche dubbio ce l’ho: vincolare o addirittura affidare il senso della propria esistenza alla presenza di un altro suona un po’ come un atto di resa, o se vogliamo come una forma sottile di egoismo e di possesso (quella che stigmatizzavo in André Gorz). Ma ciascuno sceglie i propri modi di realizzazione. Forse questo non era il mio.

Di una cosa soltanto sono certo. Ancora oggi voglio un gran bene alle donne di cui sono stato innamorato. A tutte. Quindi non era solo questione di atomi. Vorrei vederle o saperle felici, non per sensi di colpa (che in qualche caso ci sono, ma non sono loro a motivarmi questo sentimento), o per sentirmi scaricato di ogni responsabilità, ma perché ciascuna è un pezzo fondamentale della mia vita, da ciascuna ho avuto e imparato molto, senz’altro più di quanto sia stato a mia volta in grado di dare. Ecco, probabilmente oggi sono in grado di apprezzarle veramente per come erano, e non per come erano in relazione a me e alle mie tempeste chimiche, anche se naturalmente quella componente sfuma di una tonalità particolare il ricordo. Ma non rimpiango nulla. Non mi chiedo “come sarebbe stato se …”, al più penso sia andata loro bene così.

Le ho spostate nella sfera dell’AMORE, o le ho semplicemente riposte nello scaffale?

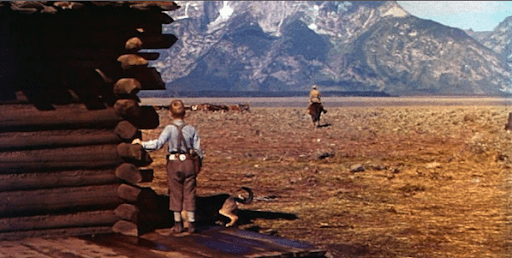

Dal momento che tratto di senso etico, parlo naturalmente a titolo individuale: ma credo che lo stesso avvenga, in un modo o nell’altro, per tutti. Io ho riconosciuto l’imperativo categorico molto precocemente. Avevo si e no otto anni, e l’ho incontrato sotto le spoglie di Alan Ladd, lo Shane de Il Cavaliere della valle solitaria. Descrivere oggi cosa poteva significare un film negli anni cinquanta per un ragazzino di campagna, e un film western per di più, e quel western in particolare, è impossibile. Infatti non ci provo nemmeno, e mi limito a dire di cosa si trattava.

Dal momento che tratto di senso etico, parlo naturalmente a titolo individuale: ma credo che lo stesso avvenga, in un modo o nell’altro, per tutti. Io ho riconosciuto l’imperativo categorico molto precocemente. Avevo si e no otto anni, e l’ho incontrato sotto le spoglie di Alan Ladd, lo Shane de Il Cavaliere della valle solitaria. Descrivere oggi cosa poteva significare un film negli anni cinquanta per un ragazzino di campagna, e un film western per di più, e quel western in particolare, è impossibile. Infatti non ci provo nemmeno, e mi limito a dire di cosa si trattava.