testi di Stefano Gandolfi, foto di Augusta Galelli e Stefano Gandolfi , 30 dicembre 2019

in apertura: Tanzania: acacie e verdi praterie fra Serengeti e Ngorongoro

Sognavo il Malawi (e non ci sono mai andato)

Sognavo il Malawi (e non ci sono mai andato)

Sul Kenia, ma anche su tutto il resto dell’Africa

Tanzania 2006

Uganda e Ruanda

Abazumbu: un ultimo ricordo dell’Uganda

Sognavo il Malawi (e non ci sono mai andato)

All’improvviso mi venne una pulsione irresistibile ad andare in Malawi; non so perché proprio in Malawi, sicuramente avevo molti buoni motivi per desiderare di andare, o meglio di tornare in Africa, continente che ormai mi aveva rubato l’anima, alla stessa stregua delle montagne su cui avevo consumato migliaia di passi e tanta parte della mia vita.

C’erano senz’altro molte spiegazioni, razionali o meno, per il Malawi: forse perché la nostra adorabile nipote Fiorenza aveva espresso il desiderio di andarci, a malapena sapendo che cosa fosse e in quale parte del pianeta si trovasse; e se una ragazzina di 15 anni esprime il desiderio di andare in Malawi piuttosto che a Ibiza, a Miami, in qualche discoteca del riminese o in chissà quale altro tempio del divertimento agognato da tanti suoi coetanei, questo é già un valido motivo per sostenere una tale nobile aspirazione … certo, Fiorenza aveva avuto un battesimo del fuoco niente male, l’anno precedente, quando io e Augusta regalammo a lei e a suo fratello Andrea un memorabile viaggio in Botswana che sicuramente ha lasciato in loro un ricordo indelebile, un’esperienza indimenticabile, sette notti in tenda in mezzo alla savana con gli elefanti che rivendicavano il possesso del loro territorio occupato da strani animali con “cuccioli” ancora più strani, con i leoni che ruggivano nei dintorni dell’accampamento, del tutto indifferenti a prede che a quanto pare sono in fondo alla lista dei loro cibi preferiti; o perlomeno, così ci rassicurava Ian, il simpaticissimo ranger sudafricano che nell’immaginario dei nostri nipoti, con il passare dei giorni, si era man mano trasformato in un incrocio fra Indiana Jones, Rambo, l’Incredibile Hulk e il vincitore delle ultime sette edizioni della Dakar con la sua fantastica Land Rover condotta magistralmente per più di mille chilometri su problematiche piste di sabbia in territori totalmente disabitati, nelle incontaminate terre di confine fra acqua e deserto del delta dell’ Okavango, nei parchi di Chobe, Savuti e Moremi.

sopra: Botswana, Delta dell’Okavango, colazione nella savana con Fiorenza e Andrea sul cofano del Land Rover

sotto: Botswana, Delta dell’Okavango, un elefante si rinfresca al tramonto nelle acque del fiume Chobe

Ian che con una pazienza infinita cercava di cavare qualche parola di bocca da due pestiferi ragazzini che all’improvviso diventavano timidi ed incapaci di mettere insieme tre parole di inglese per paura di fare brutta figura, nonostante lo sapessero parlare perfettamente; Ian che cercava di farsi spiegare se la loro mamma gli faceva le lasagne e i tortellini con il parmigiano, mitico, leggendario ricordo di un suo viaggio in Italia; Ian che finalmente riuscì a dialogare con Andrea, alla sesta sera davanti ad un fuoco acceso sulle rive del fiume Chobe, vantando le gesta degli Springbocks sudafricani, con l’incredibile fotogramma di un ragazzo italiano che parlava di rugby e non di calcio, in inglese, con un rude guardaparco, sotto il cielo terso dell’ Okavango, senza nostalgia del televisore e della play-station, con un piumino addosso per il rigido clima dell’ inverno australe (ma chi lo ha mai detto che in Africa c’è caldo?) senza più tanta voglia di andare a rintanarsi in tenda nel sacco a pelo, perché la brace rischiarava ancora il crepuscolo davanti alla tenda-mensa ed il gin-tonic generosamente preparato dai boys per aperitivo gli circolava ancora nel sangue facendogli sognare gesta epiche, maramaldi incontri con bestie feroci e valorose riparazioni di guasti meccanici alla jeep pericolosamente bloccata in mezzo ad una mandria di elefanti infuriati. Tutto ciò mentre sua sorella, senza neanche bisogno di aver bevuto il gin-tonic, rideva come un’ubriaca, come un “bugaa-bugaa”, così la chiamava Ian, una specie di spiritello fastidioso ma non tanto molesto che popolava le leggende boscimane; ogni tanto le risate di “bugaa-bugaa” risuonavano ancora a tarda notte nella tenda, con le imprecazioni di suo fratello che voleva dormire … poi tutti due tacevano, sognando la “loro Africa”.

Un altro motivo per desiderare il Malawi probabilmente trae spunto da una serata a casa del Paolo, il nostro amico depositario della più sconfinata conoscenza letteraria, ma anche reale, che io abbia mai conosciuto sul viaggio, declinato in tutte le sue forme più nobili; Paolo, viaggiatore dello spirito, vera incarnazione del “viandante nelle nebbie” che sigilla la terza pagina di copertina di ogni suo libro; Paolo, che a ogni Natale e compleanno costituisce una sfida impegnativa nel riuscire a regalargli un libro che non abbia ancora letto, e se poi è un libro di viaggio e di viaggiatori la sfida è ancora più accesa, e la soddisfazione ancora maggiore quando ti dice: “ma dove lo hai scovato? Pensavo fosse fuori catalogo da anni!” e comincia già a leggerlo prima ancora di portarselo a casa.

Paolo, viaggiatore delle nebbie, maestro di viaggi, di cammino e di idee, nella sua libreria nella casa di Lerma

Non so di cosa stessimo parlando quella sera, se di viaggi, di montagna o di uno degli altri duecentosedici argomenti di cui si puo’ parlare con lui, comunque sia a un certo punto ha tirato fuori una vecchia enciclopedia geografica; forse si parlava della nostra salita sul Kilimanjaro nel corso dell’ultimo viaggio in Tanzania e voleva farmi vedere una foto della montagna, fatto sta che aprendo una pagina a caso ho buttato l’occhio su una foto del lago Nyassa, che altro non e’ se non il vecchio nome del lago Malawi, e poi sul trafiletto che descriveva il paese come una delle mete più selvagge, integre e paesaggisticamente varie di tutta l’Africa australe, con il lago così vasto da sembrare un mare, con le sue aspre montagne terreno di gioco di remote sfide alpinistiche, con la sua forma così lunga e stretta fra la Tanzania, lo Zambia e il Mozambico. Non diceva molto, ma quel poco era più che sufficiente per farmi crescere quella sottile inquietudine che si impadronisce di ogni persona malata di movimento e di inadeguatezza allo stare fermi in un posto per troppo tempo …

con Giorgio e Annalisa: a sinistra in Tanzania, salendo sul Kilimanjaro, sotto un enorme senecio a 4000 m. s.l.m.

a destra in Nepal, al lago di Tilicho, ai piedi dell’Annapurna, a 5000 metri s.l.m.

Un ennesimo motivo per desiderare di andare in Malawi traeva spunto da un altro grande amico e compagno di viaggi: il Giorgio di Padova, conosciuto nel 2001 con sua moglie Annalisa in una “epica” traversata della catena himalayana, da Lhasa a Kathmandu; Giorgio e Annalisa coi quali, accomunati dalla passione per i viaggi e per la montagna, abbiamo poi fatto un lungo percorso che ci ha portato dopo alcuni anni a salire in cima al Kilimanjaro, in Tanzania, in cima a un vulcano di 6000 metri in Bolivia e a compiere trekking himalayani in Nepal e Tibet. Giorgio ci aveva raccontato più volte di quanto desiderasse andare, magari al momento della pensione, in Zambia (paese confinante col Malawi) a collaborare con un suo caro amico, missionario comboniano che da anni era laggiù a fare quello che i turisti a malapena intuiscono e sicuramente rimuovono, cioè il lavoro sporco, difficile, di chi cerca di aiutare le popolazioni africane, l’altra faccia della medaglia di un continente incredibilmente bello, struggente e sciaguratamente maledetto per le sue tragedie di guerre, conflitti, crudeltà, irresponsabilità per le quali nessuno ha le mani pulite, innanzitutto le cosiddette “civiltà’” occidentali che dopo la colonizzazione hanno lasciato lo sfacelo totale, favorendo la presa del potere da parte di improbabili classi dirigenti incapaci, corrotte e manipolate dalle stesse potenze ex-coloniali che con altre modalità hanno continuato a tenere sotto controllo la situazione per ovvie ragioni di sfruttamento economico (basti pensare ai diamanti …) e di geopolitica (prima le vecchie potenze europee, poi americani, russi e cubani, adesso la Cina e in epoche ancora più recenti gli integralisti islamici con il loro intento di sottomettere ideologicamente e politicamente il Corno d’Africa e altre regioni del continente); ma anche gli stessi popoli africani, che, pur con tutte le attenuanti e le giustificazioni possibili, non sono stati e continuano a non essere esenti da colpe, come nel caso più eclatante Robert Mugabe in Zimbabwe, senza andare oltre perché ci vorrebbero decine di libri di ben più illustri ed autorevoli critici di storia e di politica per fare solo un tentativo di analisi.

Il lavoro dunque dei missionari, dei volontari, perlomeno di quelli in buona fede, perché anche in questo campo ci sono speculazioni e nefandezze inimmaginabili, come magistralmente descrive Paul Theroux nel suo bellissimo “Dark Star Safari”, in cui esprime tutto il suo disgusto per le immacolate Land Cruiser e Land Rover bianche, nuovissime, inavvicinabili dei cosiddetti benefattori, autoreferenziali e vestiti di impeccabili divise sahariane, sempre fresche, stirate e profumate.

Sembra quasi che per una sorta di oscuro maleficio ogni cosa abbia a che fare con l’Africa, anche se all’origine motivata dalle migliori intenzioni, all’atto pratico si mescoli, si inquini, si infetti con un rivolo infinito di compromessi, ricatti, malintesi, goffaggini provocate da impreparazione e superficialità, insomma tutte situazioni che o per malafede pura e semplice o, seppure con una buona fede iniziale, portano a danni ancora più gravi di quelli già esistenti … e allora ancora di più, in chi riesce a non rimanere impassibile di fronte a certe situazioni, che magari si conoscono da vicino per la prima volta nel corso dei quindici giorni superficiali di vacanza, e che comunque, seppure solo sfiorate, sono uno shock rispetto al leggerle sui giornali e al vederle nei TG, allora dunque, anche in persone cosiddette “normali”, non necessariamente eroi, missionari o Madri Terese di Calcutta, viene il desiderio di fare qualcosa di più, di conoscere meglio, con meno superficialità, di cercare di dare una mano; senz’altro un pensiero confuso, indistinto, che deve essere finalizzato per non diventare inutile o dannoso, ma che prima o poi torna ad affiorare e a farsi spazio nella giungla mentale e materiale della vita quotidiana, così masochistica e stressante, ma della quale quasi nessuno sembra poter fare a meno, per inerzia, pigrizia, impotenza, rassegnazione, o semplicemente perché poi in fondo ci piace così.

Avevo dunque molti motivi per desiderare di andare in Malawi, anche se in realtà non avevo bisogno di nessun motivo particolare per rimettermi in viaggio, con destinazione Africa o qualunque altro continente; il vantaggio di non avere viaggiato molto, perlomeno non tanto quanto i professionisti di vario genere (giornalisti, volontari..) o quanto i collezionisti di timbri sul passaporto (sottocategoria di viaggiatori agguerrita e bellicosa, pronta a sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla disgregazione dell’ex-URSS, dell’ ex-Jugoslavia o simili per incrementare il numero dei Paesi visitati), il vantaggio dicevo è quello di avere ancora decine e decine di mete, tante da avere bisogno di altre sei o sette vite per esplorarle tutte: ma almeno una per il prossimo viaggio ci sarà sicuramente! In realtà non sento la necessità di mettere a tutti i costi timbri di nuove nazioni sul passaporto, anzi desidererei forse più di ogni altra cose tornare in paesi già visitati per poterli conoscere meglio, per approfondire aspetti colti superficialmente, per vedere cose inevitabilmente trascurate, per poter essere un po’ meno turista e un po’ più viaggiatore.

Il viaggio in Zambia, già organizzato con biglietti aerei in mano, saltò all’improvviso per una malattia dell’amico comboniano, e per non perdere il volo già prenotato fino ad Addis Abeba (scalo tecnico per lo Zambia) ci fermammo in Etiopia, ulteriore esposizione al virus del “Mal d’ Africa”. L’idea dell’impegno in una missione umanitaria non venne rimossa, solo rinviata di qualche anno e con una destinazione diversa, il Nepal del post-terremoto del 2015. Ma di questa storia parleremo in seguito.

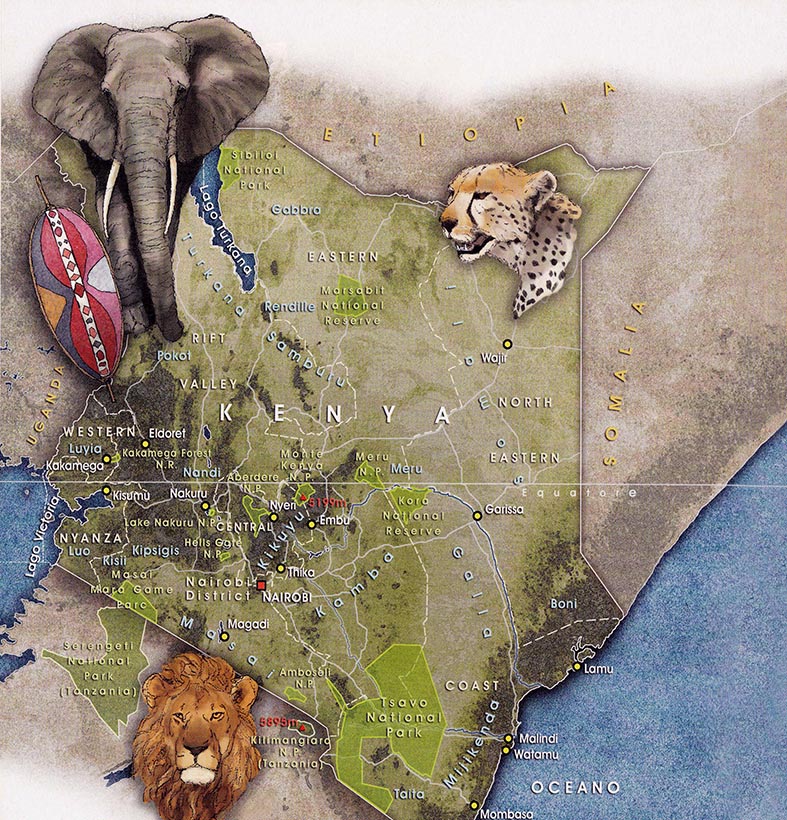

Sul Kenia, ma anche su tutto il resto dell’Africa

Io e Augusta condividiamo due grandi passioni: quella per la montagna e per i trekking da una parte, quella per i viaggi dall’altra; in entrambi i casi entra in gioco un’altra passione comune, quella per la fotografia e, da parte mia, anche quella per la scrittura, per contribuire a salvare i ricordi e le emozioni vissute. E proprio in Africa abbiamo avuto l’occasione di fare la nostra vacanza perfetta, quella che ci ha permesso di unire le due grandi passioni: in Tanzania, dove nella prima settimana abbiamo realizzato la salita al Kilimanjaro, il tetto dell’Africa, e nella settimana successiva ci siamo riposati ed appagati con un meraviglioso safari nei parchi nazionali di Serengeti e Ngorongoro. La Tanzania è separata dal Kenya da un confine che non è altro se non una linea retta tracciata da qualche burocrate dei tempi coloniali su una carta geografica; e fin dal nostro primo viaggio in Africa ci rimase il desiderio di visitare anche il Kenya, i suoi parchi e, perché no, anche per rivedere dalla parte opposta del confine, il nostro Kilimanjaro; abbiamo fatto molti altri viaggi in Africa che ci hanno portato in in Sudafrica, il paese forse meno tipicamente africano del continente australe, in Botswana, nel paradiso terrestre del delta dell’ Okavango, in Namibia, sulle dune più alte del mondo del deserto del Namib, a vedere le cascate Vittoria al confine fra Zambia e Zimbabwe, in Uganda e Ruanda alla ricerca dei gorilla di montagna, anche qui un impegnativo mini-trekking nella foresta equatoriale finalizzato alla indimenticabile emozione di conoscere ed avvicinare i nostri più stretti cugini, a rischio di estinzione e rimasti in non più di 700 esemplari in tutto il mondo; abbiamo visitato anche l’Etiopia, scoprendo scenari di natura e di arte inimmaginabili, e poi, alla fine, abbiamo avuto l’occasione di vedere il Kenya, in un viaggio di breve durata ma di grande intensità, finalizzato ai safari nei parchi e all’ avvistamento e alle fotografie dei loro animali.

Tanzania, Mto Wa Mbu (paese delle zanzare): il giovane Masai ha imparato molto presto ad accudire alla ricchezza di famiglia.

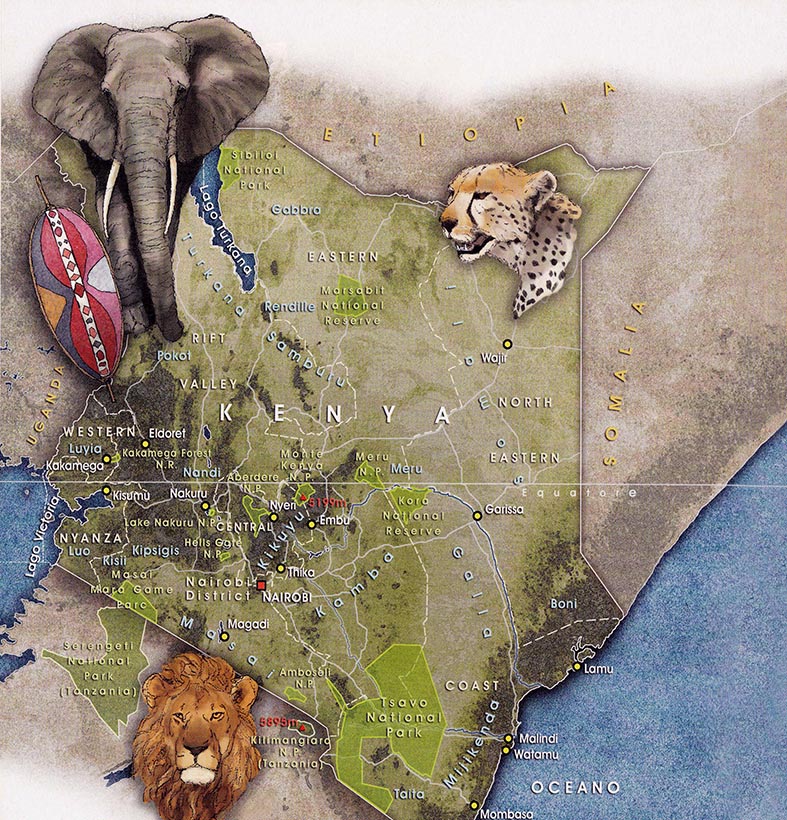

Kenya, Great Rift Valley; un enorme solco nella crosta terrestre taglia l’Africa orientale: qui è nata la razza umana

Il Kenya rappresenta una meta classica per eccellenza, un luogo nel quale si possono concentrare molte delle immagini più simboliche e convenzionali dell’Africa. Penso che anche chi non l’abbia mai visitata, ma abbia avuto modo di leggere un libro come “La mia Africa” di Karen Blixen, e di vedere il film con Meril Streep e R. Redford tratto dal libro, conserverà per sempre almeno una immagine che racchiude tutta l’essenza del luogo: l’immensa distesa della savana, qualche collina sullo sfondo; in mezzo alla savana, solitaria, un’acacia con i rami ad ombrello sotto i quali, all’ ombra, si riposa un elefante o una giraffa; e se ti tratta del parco di Amboseli, sullo sfondo si vedrà il Kilimanjaro, la montagna più alta del continente, al confine, come abbiamo detto, fra Kenya e Tanzania. E il Kenya, come peraltro tutta l’Africa, si presta bene a smentire tanti pensieri preconcetti. E allora è senz’altro stimolante, quasi una sfida a raccontare un paese diverso dall’immaginato nelle atmosfere, nei paesaggi, nelle persone, nel clima, negli animali.

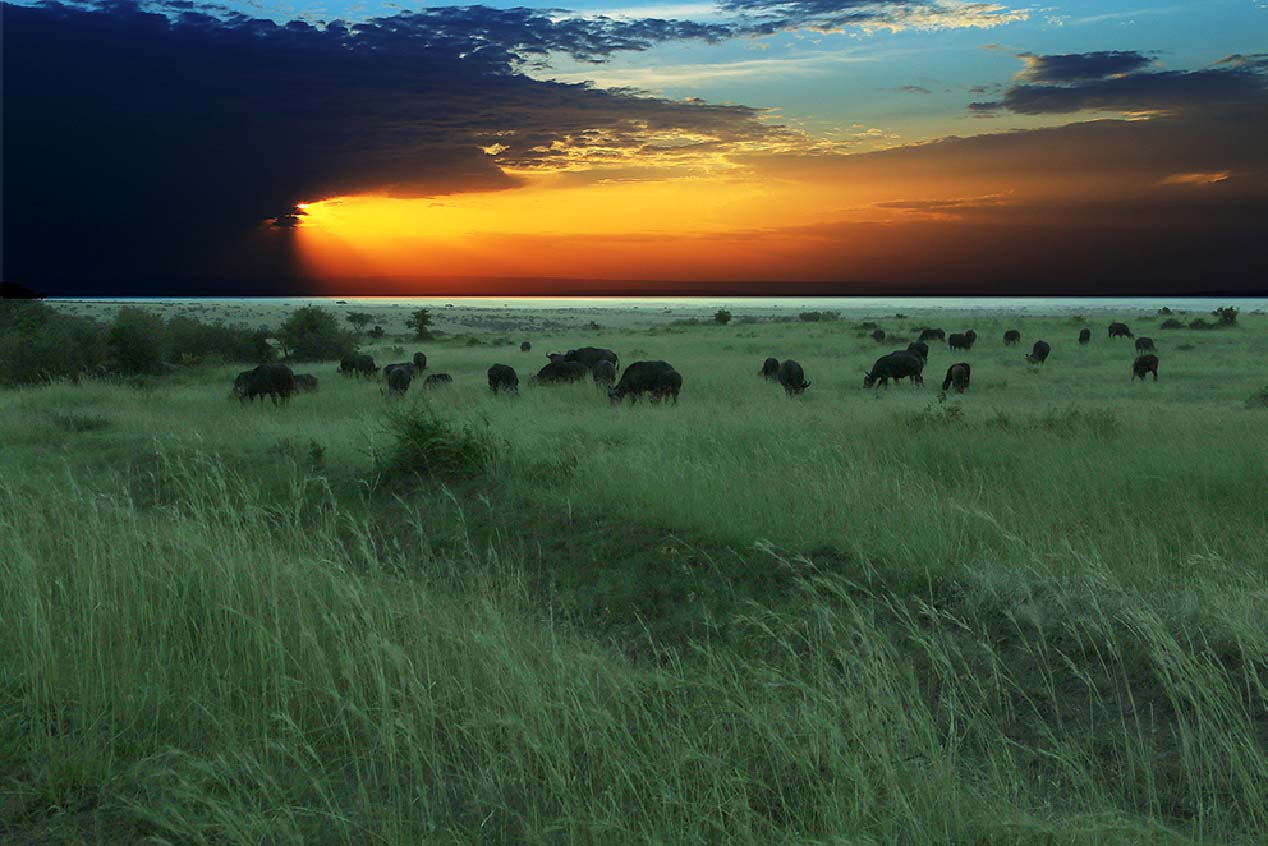

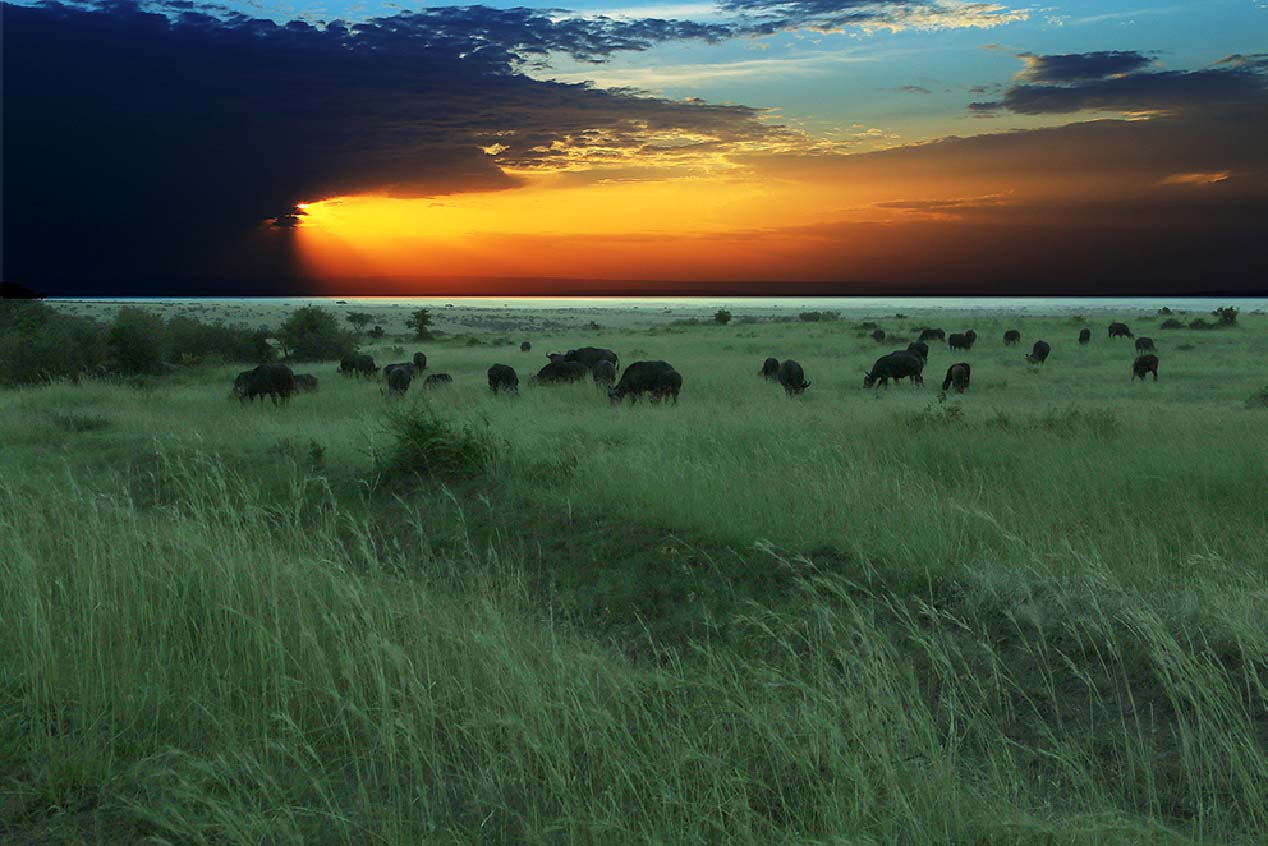

Kenya, Parco Nazionale di Masai Mara: fra poco sarà notte, la jeep corre veloce verso il lodge, ma l’ultimo squarcio di luce sulla savana ci fa fermare, ammutoliti.

Il clima, per esempio: tutti pensano che in Africa faccia caldo, forse è il pensiero più ovvio, ma in realtà può fare anche molto freddo, e non solo in cima al Kilimanjaro, a 6000 metri di quota, dove abbiamo toccato 15 gradi sotto lo zero partendo a mezzanotte dall’ultimo campo per arrivare poi in vetta sferzati da un vento gelido sul ciglio dell’enorme cratere sommitale, ma anche sui grandi altipiani di Serengeti, di Masai Mara, a Ngorongoro a più di 2000 m di quota; e comunque in tutti i parchi dove abbiamo fatto safari, quando all’alba, mezz’ora prima del sorgere del sole, si parte su un fuoristrada aperto, già con il tettuccio sollevato per non perdersi i primi animali, e si è bardati come d’inverno o come in montagna, con pile, piumino cappello di lana e guanti, e si è talmente intirizziti che le prime fotografie non riesci quasi a scattarle perché se ti sfili i guanti perdi subito la sensibilità alle mani; e solo dopo una-due ore cominci piano piano a scaldarti e a toglierti qualcosa di dosso.

Ruanda, Parco Nazionale dei Vulcani: semisommersi nella vegetazione della foresta equatoriale, scortati dai ranger armati al confine con il Congo, in marcia verso l’ incontro con i gorilla di montagna a 2700 metri s.l.m.

E poi l’Africa verde, l’Africa rigogliosa, fertile, così diversa dal deserto, dalla savana, dall’aridità di molti paesaggi che significano anche tragedie umane per siccità e carestie; l’ Africa di regioni che somigliano alla Toscana o alle campagne inglesi, come abbiamo visto in Kenya, in Uganda, in Ruanda, nelle piantagioni di the o di altre colture intensive; l’Africa equatoriale con le sue foreste che ti richiamano alla mente gli ambienti del “Cuore di tenebra” di J. Conrad, dove ti perdi fisicamente e mentalmente, come quando camminavamo in affanno per la fatica, il caldo e l’umidità alla ricerca dei gorilla di montagna al confine fra Ruanda, Congo ed Uganda, grondanti di sudore e in apprensione per la comparsa improvvisa di un possente maschio alfa con la sua schiena argentata …

Un’altra sensazione strana l’abbiamo vissuta subito all’arrivo in Kenya, in piena notte, quando siamo stati accompagnati in un albergo alla periferia della città, vicino all’ aeroporto, dove all’alba avremmo avuto l’incontro con la guida-autista che ci avrebbe accompagnato nei parchi; alle prime luci del giorno ci siamo accorti, mentre facevamo colazione, che la terrazza del ristorante regalava un colpo d’occhio bellissimo su un’enorme distesa verde di vegetazione e di boscaglia. Si trattava del parco nazionale di Nairobi, non uno zoo ma un vero autentico parco nazionale alle porte della città, dove è possibile fare un safari con i grattacieli sullo sfondo e con gli animali liberi tanto quanto nei parchi a 300 km dalla capitale: questo rappresenta e simboleggia uno dei tanti contrasti e delle tante contraddizioni che colpiscono al cuore il turista viaggiatore, che si aspetta un’africa alla “mia africa” e non le giraffe e le zebre sullo sky-line di una metropoli da tre milioni di abitanti, dove l’incanto dell’ ambiente e della fauna selvatica si confonde con il rumore dei motori delle auto e dei camion sulle superstrade e sulle circonvallazioni.. ma tutto ciò è strano per noi, non per i locali, che vivono un’Africa in divenire, dove ai simboli del turismo vogliono associare anche l’idea di uno sviluppo, di un progresso del quale noi conosciamo tutti gli aspetti negativi mentre loro, al contrario, lo percepiscono come un obiettivo da raggiungere, costi quel che costi. E mentre noi ci commuoviamo, nei villaggi, a vedere le strade sterrate, la polvere, l’avventura da camel trophy, le capanne costruite col fango, i costumi tradizionali, i bambini che ci salutano stupiti mentre noi passiamo veloci sui nostri fuoristrada, in realtà la nostra stessa presenza, coi nostri vestiti alla moda, i nostri telefonini e smartphone, le nostre videocamere, i nostri occhiali da sole e i cappellini da baseball sono un inevitabile punto di non ritorno per ogni adolescente che cercherà in ogni modo di imitarci, di abbandonare il villaggio per cercare una nuova vita nella città con i miti del consumismo da raggiungere, magari in stile africano, con tutta la loro vivacità, i loro colori, il loro entusiasmo, il loro modo di vivere la socialità anche in mezzo alla strada, con la musica, la festa, le amicizie in mezzo al caos assoluto….

… e mentre noi andiamo a casa loro a cercare un improbabile shangri-la, un paradiso terrestre perduto, rimpiangendo la loro semplicità e l’essenzialità della loro vita, loro cercano di raggiungere il nostro stile di vita. Questa considerazione, questa contraddizione, non ci abbandoneranno mai, in ogni circostanza, nei nostri viaggi in Africa, ma non solo, ed è probabilmente una delle esperienze più significative che si riportano a casa ad ogni ritorno.

È uno dei tanti motivi perché, ad ogni ritorno, ci prende ancora più forte la voglia di rimetterci in viaggio; perché il mal d’africa non è un luogo comune, una frase fatta: si tratta di una malattia reale, una malattia piacevolissima dalla quale non si vorrebbe mai guarire né tanto meno farsi vaccinare, come per la febbre gialla, o prevenirne l’insorgenza come per la malaria. E io che sono un medico e di malattie me ne intendo, mi sento di consigliare a tutti il contagio da parte di questo meraviglioso virus.

Perché si soffre di mal d’Africa? ci possono essere tante spiegazioni, la prima delle quali è di tipo psicoanalitico: noi veniamo tutti dall’Africa, la razza umana è nata lì ed è partita da lì. All’ inizio eravamo pochissimi, un milione di individui al massimo, e poi siamo diventati quelli che siamo e abbiamo colonizzato tutto il pianeta: ma forse, come un elastico che si allunga e poi si deve accorciare, tutti noi sentiamo istintivamente, inconsciamente l’impulso di tornare al luogo delle origini. Esiste un luogo sacro per gli antropologi, è la Great Rift Valley, un enorme solco, una profonda ferita nel cuore della terra, provocato dallo spostamento dei continenti, che scende dal Libano e dalla penisola arabica da nord-est a sud-ovest e attraversa l’Etiopia, il Kenya, l’Uganda e la Tanzania per finire in Mozambico.

In questa grande valle è stato trovato lo scheletro di una delle nostre progenitrici, che adesso si trova al museo nazionale di Addis Abeba. È alta un metro e sette centimetri, ma è già un essere umano compiuto, è la nonna di tutti noi, è stata chiamata Lucy dai suoi scopritori, in onore di una canzone dei Beatles che veniva suonata alla radio durante gli scavi, Lucy in the sky with diamond. Come molti di voi sapranno, il titolo di questa canzone in realtà dissimula una sigla, LSD, che è la formula chimica di una famosa droga allucinogena che furoreggiava in quegli anni.

E mentre noi abbiamo reso omaggio alla nostra quadrisnonna ad Addis Abeba, e siamo rimasti muti e stupefatti di fronte alle gole di Olduvai, in Tanzania, uno dei siti più importanti per il ritrovamento degli australopitechi a cui apparteneva Lucy, e ancora, mentre spostandoci da Nairobi a Masai Mara abbiamo ammirato dall’alto della strada il grande solco della Rift Valley che tagliava a metà il Kenya, stupefatti di fronte alla grandiosità del paesaggio, un pensiero divertente e irreverente mi è venuto in mente: ovvero che dei seri scienziati, quali gli antropologi che rimarranno nella storia per le loro grandi scoperte sui nostri antenati e che hanno trovato lo scheletro di Lucy, hanno involontariamente legato l’origine della razza umana ad una droga allucinogena che ha simboleggiato una delle epoche più vivaci e trasgressive della nostra storia, quella degli anni ‘60 del secolo scorso.

Nelle immagini che abbiamo scattato ci siamo portati a casa l’Africa degli animali selvaggi, quindi un’ Africa classica e molto corrispondente alle aspettative, ma anche quelle scattate in un villaggio Masai: questa fiera e nobile popolazione locale ha ottenuto dal governo del Kenya il diritto di reinsediarsi nella riserva, da cui in origine erano stati scacciati, e di pascolare i propri animali nei confini della riserva, la qualcosa permette al popolo Masai di usufruire di qualche vantaggio dall’ utilizzo della riserva, a differenza di altri parchi nazionali che sono sotto la giurisdizione diretta del governo e che esclude completamente le popolazioni locali; qui stiamo parlando di uno dei luoghi simbolo di tutta l’africa naturalistica, alla pari del corrispettivo parco di Serengeti in Tanzania che in realtà è semplicemente la continuazione dello stesso territorio in un’ altra nazione confinante, ma con gli stessi paesaggi, le stesse atmosfere gli stessi animali che tutti gli anni compiono grandi migrazioni da sud a nord e viceversa, come celebrato in tanti reportage televisivi e in tante immagini sulle riviste di settore.

Addis Abeba, National Museum of Ethiopia: lo scheletro di Lucy, la nostra progenitrice. All’origine di tutto!

Kenya, Masai Mara, popolo Masai: grandi guerrieri e cacciatori, sanno fronteggiare bene anche i turisti armati di reflex e videocamere.

E anche su questo argomento mi piace fare una considerazione: nella civiltà delle immagini, alle quali siamo esposti in continuazione spesso in overdose, tante volte io ho temuto di avere un impatto emotivo ridimensionato, nel momento in cui vedevo dal vivo i luoghi meta dei nostri viaggi, a causa del fatto di averne già visto centinaia, migliaia di immagini, di video, di resoconti; questa paura mi inquietava prima di visitare alcuni luoghi fra i più belli del mondo, come le rovine di Machu-Picchu in Perù, o come il Potala, la grandiosa residenza del Dalai Lama a Lhasa, la capitale del Tibet, o come di fronte alle cascate Vittoria al confine fra Zambia e Zimbabwe o quelle di Iguazù fra Brasile e Argentina; ma anche nei confronti degli animali selvaggi della savana, che qualcuno sicuramente avrà visto, seppure in circostanze molto tristi e deplorevoli, negli zoo-safari esistenti anche nelle nostre regioni: ma nulla di tutto ciò può minimamente valere l’impatto dell’esserci veramente, di vedere dal vivo luoghi, persone, animali, nel loro ambiente naturale, con tutto ciò che non potrà mai essere registrato su un nastro magnetico o su un supporto digitale come gli odori, i rumori sentiti con le proprie orecchie, le emozioni, la fatica, il sudore, anche l’inquietudine, alcune volte, la consapevolezza di non essere dentro un grande gioco, dentro uno zoo, perché ti trovi veramente faccia a faccia con un leone che non ha ancora fatto colazione, o un elefantessa con il proprio cucciolo da difendere e che può diventare all’ improvviso molto aggressiva. O lo stesso comportamento delle guide e dei piloti delle jeep, che spesso simulano la sicurezza indispensabile per far sentire a proprio agio i clienti mascherando un malcelato nervosismo per una situazione inaspettata o imprevedibile: come quando, in occasione di una delle tante forature di un pneumatico in un punto dove non era consentito scendere dalla jeep in quanto totalmente esposti alla presenza degli animali, siamo stati comunque obbligati, con nostra grande emozione, a scendere per permettere la sostituzione della gomma, e in quei pochi minuti, senza la protezione del mezzo meccanico, abbiamo realizzato che eravamo veramente lì, in mezzo alla savana, senza difese, estranei in un ambiente potenzialmente ostile, come uno sciatore fuoripista rispetto a quelli, magari solo pochi metri distanti, che scendono sulla pista battuta. In definitiva la sensazione di essere comunque solo degli spettatori, a casa di altre persone o nel regno di animali che meritano tutto il rispetto e la consapevolezza che non siamo dominatori. Anche questa è una grande lezione da portare con sé, soprattutto in quegli ambienti dove i predatori e gli altri grandi abitanti della savana e delle foreste sono a rischio di estinzione per la caccia perpetrata dagli esseri umani per profitto economico o per puro divertimento, o semplicemente per la riduzione dei loro spazi vitali conseguenza dell’espansione dell’urbanizzazione o dello sfruttamento delle terre. Molti degli animali che abbiamo visto e fotografato rischiano di estinguersi, a breve o a medio termine, e anche questa è una grande emozione, il privilegio di poter vedere qualcosa, assistere a delle scene di vita che magari in un futuro prossimo i nostri figli o nipoti, potranno solo rivedere sui nostri fragili supporti informatici, con lo stesso stupore ed incredulità con cui adesso guardano Jurassic Park o i documentari sui dinosauri.

Sudafrica: scolaresca a Città del Capo; sui muri della scuola testimonianze di storia recente dell’apartheid

Parlare solo della natura, dei parchi nazionali, degli animali, può dare l’impressione di un atteggiamento snobistico, superficiale, elitario: purtroppo non solo oggi ma da molto tempo, da secoli, l’Africa è un continente segnato da tragedie umane spaventose, dall’ epoca della deportazione degli schiavi fino al colonialismo e al post-colonialismo che forse ha fatto danni ancora maggiori, per finire con l ‘ “invasione” cinese (land grabbing e non solo) e con il tentativo da parte dei fondamentalisti islamici di soggiogare il corno d’ Africa a est e il territorio maghrebino e sub-sahariano.

Uganda, ragazzo con machete; cresce in fretta, ha nelle mani il suo destino: di guerra, di pace o di violenza?

Uganda, venditrice al mercato sulla strada per Kampala, piramidi di pomodori sul ciglio della strada.

Il Kenya e l’ Uganda sono le due nazioni che contribuiscono in modo più rilevante, numericamente, alle interforze militari del continente che cercano di arginare i fondamentalisti di Al-Shabaab in Somalia e questo ha provocato numerose ritorsioni contro i civili di questi paesi, anche in tempi molto recenti; noi abbiamo avuto modo di venirne a conoscenza quasi direttamente, con due episodi simili in tempi molto vicini ai nostri viaggi in Uganda e Kenya: un mese prima del nostro arrivo a Kampala, quando una bomba in un locale dove trasmettevano le immagini del Mondiale di calcio in Sudafrica fece più di cento vittime; la seconda volta poco dopo il nostro rientro da Nairobi: al ritorno alla capitale da Amboseli siamo stati accompagnati ad un albergo in attesa della partenza dell’ aereo per l’Europa, all’una di notte; in questi casi si dispone di una stanza ove si può riposare, farsi una doccia, rimettere in ordine i bagagli prima della partenza; la nostra guida, salutandoci per l’ultima volta, ci disse che se volevamo sfruttare ancora qualche ora, potevamo girare un po’ per Nairobi, ma con molta cautela, in quanto è una città abbastanza pericolosa, quindi con tutte le precauzioni del caso, vestiti male, con pochi soldi addosso e senza dare nell’occhio; se volevamo correre meno rischi, avremmo potuto invece attraversare la strada e fare un giro nel centro commerciale davanti all’ albergo: era nuovissimo e se ci mancava ancora qualche acquisto dell’ultimo momento, l’ultimo souvenir mancante, lì avremmo trovato di tutto. Alla fine eravamo stanchi e non ci siamo mossi dall’albergo. E dopo tre mesi, quando abbiamo sentito la notizia dell’assalto a un centro commerciale di Nairobi con tutto ciò che ne è seguito (circa settanta vittime), ho guardato su Google la mappa della città e la localizzazione del nostro albergo, e ho scoperto che era esattamente davanti a quel centro commerciale: tre mesi più tardi e con un regalo ancora da comprare, ci potevamo essere anche noi.

Questa storia non significa nulla di più se non che il pericolo può essere ovunque, basta essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato, ma il posto sbagliato può essere anche quello meno prevedibile, pensiamo a New York l’11/9/2001, alla metro di Londra quando c’è stato l’attentato nel 2006 o quelli più recenti in Francia e Germania: ma una cosa del genere potrebbe anche succedere a casa nostra, a Milano o in qualunque altra città. E se uno pensa a un posto pericoloso in Kenya, semmai pensa alla costa, dove ogni tanto assaltano i turisti per rapinarli, o al nord, vicino al confine con la Somalia, dove puoi imbatterti in bande di predatori o di terroristi. Questo aneddoto, in definitiva, serve anche a ricordarci che mentre gli animali non sono cattivi per sadismo ma semplicemente possono essere pericolosi perché per istinto sono programmati a cacciare per vivere o comunque a difendere se stessi e i loro cuccioli quando si sentono minacciati, l’uomo invece può manifestare cattiveria pura, sadismo, crudeltà e auto compiacimento delle proprie efferate imprese, come, per esempio, a proposito del massacro degli elefanti per il commercio dell’ avorio, o come si potrebbe parlare a lungo, ma non è certo il momento per farlo, di tutte le storie tragiche di guerre civili etniche, religiose, economiche che hanno insanguinato il continente africano negli ultimi decenni.

Quindi, in definitiva, anche se può sembrare un po’ snobistico dedicarsi all’osservazione degli animali quando nell’Africa degli uomini ci sono situazioni tragiche che meriterebbero interventi fino all’ultima goccia di energia a disposizione, in realtà il mondo degli animali ci può dare lezioni di vita senza pari, senza cadere nella retorica del libro della giungla o nell’inganno della natura idilliaca che assolutamente non esiste; le leggi della natura sono le più spietate al mondo, poiché sono basate sulla logica della sopravvivenza pura, ma proprio per questo, come dicevamo prima, del tutto esenti da sadismo o crudeltà. Se si ha la fortuna, o per altri versi la sconvolgente esperienza di assistere ad una scena di caccia animale, di quel tesissimo gioco fra predatori e prede che quasi sempre non finisce in pareggio, ma con la vittoria dell’uno e la morte dell’altro, si è spettatori di uno dei più drammatici spettacoli cui si possa assistere. Spesso ci si immedesima nella sorte delle vittime e si fa il tifo che almeno per una volta possano sfuggire al leone o al ghepardo, ma il coinvolgimento umano è del tutto parziale ed ingiusto, perché dall’ altra parte, ribaltando i punti di vista, ci sono dei cuccioli di leone o di ghepardo che moriranno se la madre non riuscirà a catturare la preda. Quindi da qualunque punto di vista la si voglia guardare, la natura è crudele, e questo è il motivo per cui è sufficiente e gratificante la sola visione degli animali in quiete, anche se non si riesce a portarsi a casa le immagini delle scene di caccia che tante volte si vedono in tv, e spesso anche in foto e video amatoriali di turisti come noi, che suscitano emozione ma anche sgomento e raccapriccio negli animi più sensibili.

Però, se si riesce a ragionare a mente fredda, io penso comunque che guardare un qualunque telegiornale o video su internet di un qualsiasi episodio di guerra, di terrorismo, di mafia, camorra, violenza privata, sadismo, serial killer, fondamentalisti religiosi e tutte le altre varietà della follia umana, tutto questo possa far ricredere anche sulla drammaticità delle immagini di vita nella savana. Dove l’immagine che alla fine si porta a casa più volentieri è quella di mamma leonessa che pulisce il muso del cucciolo leccandolo continuamente, e se questi non fosse d’accordo, la mamma risolve tutto con una poderosa zampata che lo stende al suolo.

Etiopia, giovane discepolo della dottrina copta in una delle chiese ipogee di Lalibela

Etiopia, pastore sugli altipiani dell’acrocoro

Etiopia, pellegrine si riposano in prossimità del Monastero di Debre Libanos

Tanzania 2006

Eccoci a parlare della Tanzania, un viaggio che ci ha permesso di fotografare l’Africa sotto un mare di nuvole dal suo punto più alto, alle otto in punto di mattina di una interminabile giornata che in sette ore di marcia ci ha portato a toccare i residui ghiacciai del Kilimanjaro, la montagna più alta del continente. Un enorme vulcano spento alto quasi 6000 metri, con la vetta scintillante per i ghiacciai che purtroppo negli ultimi anni si stanno riducendo per i cambiamenti climatici; ma proprio in questa immagine super-classica si nasconde già qualcosa di anomalo, di inaspettato: questi ghiacciai sulla vetta del Kilimanjaro sono un aspetto dell’ Africa che sicuramente, ai tempi delle grandi esplorazioni, nessuno si aspettava che esistesse, tant’è vero che il primo esploratore europeo a vederli, a metà ottocento, non è stato creduto per decenni. Tutti pensavano avesse avuto delle allucinazioni o che fosse un visionario o un bugiardo; nessuno poteva credere che proprio a ridosso della linea dell’equatore potessero annidarsi ghiacci eterni, semmai di competenza delle nostre Alpi, non certo del*l’Africa nera… e questo probabilmente è stato il più colossale dei luoghi comuni a dover essere smentito; ma forse un giorno non troppo lontano, fra pochi decenni, quando l’effetto serra avrà completato la sua opera, esisteranno nuovamente solo nel ricordo e nelle immagini di chi come noi ha avuto il privilegio di arrivarci ancora in tempo.

E dopo la salita del grande vulcano, una settimana di meritato riposo e di fotosafari nei parchi nazionali, fra i più celebri di tutto il continente, da Serengeti al cratere di Ngorongoro passando per Tarangire e Lake Manyara. Si può definire una vacanza perfetta, perché in due settimane ci ha permesso di unire due nostre grandi passioni, quella per la montagna, il trekking e l’alpinismo da una parte, e quella per la natura dall’ altra, in particolare per quell’Africa che viene definito un virus che provoca un contagio cronico e incurabile, che non pregiudica la qualità di vita salvo che in caso di astinenza prolungata dalla possibilità di ritornarci. Quel mal d’Africa che è tutt’ altro che un luogo comune, ma in questo caso corrisponde a pura verità. Se poi alle due passioni suddette si affianca quella per la fotografia, il risultato è un cocktail eccezionale di emozioni e di ricordi. La Tanzania è stata per noi la porta d’ingresso per l’Africa, il primo viaggio importante nel continente dopo un fugace passaggio in Marocco qualche anno prima; ma lì è nordafrica, bella ma completamente diversa dalle regioni centrali, equatoriali.

salendo alla vetta del Kilimanjaro, l’alba illumina le nuvole e il vulcano secondario di Mawenzi

Serengeti National Park, due zebre di Burchell si scambiano carezze e le ultime notizie

Un lungo viaggio passando da Amsterdam, un’assurdità volare a nord per poi scendere a sud, ma così bisogna fare per non pagare cifre folli! Poi ancora uno scalo tecnico a Nairobi, infine un piccolo aereo turistico che ci ha regalato il primo sguardo ravvicinato sulla nostra montagna per farci atterrare infine a Moshi, base di partenza per tutte le spedizioni di trekking e alpinismo. Subito tutta l’atmosfera che ci immaginavamo e che avremmo respirato molte altre volte in seguito: i colori, la gente, la vita vissuta per strada, una povertà discreta e dignitosa, bambini perennemente in movimento, selvaggi nella polvere, nel fango, in mezzo alle vie e alle piazze, nei mercati, lungo i rii. Chiese e moschee a poca distanza senza problemi di convivenza, e all’epoca era ancora fresco il ricordo dell’11 settembre, ma non si immaginava ancora quello che sarebbe arrivato dopo.

MOSHI, TANZANIA: sartoria “on the road”, vita vissuta sulla strada

Il giorno dopo si sale sul pulmino dell’agenzia locale, insieme ai portatori e alle guide che è obbligatorio assoldare in base alle normative vigenti nel parco, ovviamente per garantire un adeguato guadagno alla popolazione locale, oltre che per motivi di sicurezza e di protezione per i trekkers; può sembrare strano, ma sul versante nord della montagna, quello che guarda verso il confine col Kenya, ci sono alcune vie di salita, peraltro più impegnative e mal tracciate, ma soprattutto è necessario avere una scorta armata per il rischio di venire aggrediti e rapinati da bande di predoni; sul versante sud, dove si concentrano le vie più frequentate, vi è maggiore sicurezza, ma è comunque obbligatorio affidarsi a qualcuna delle innumerevoli agenzie che organizzano la salita a costi diversi e con logistica più o meno spartana. Il nostro trekking inizia tre chilometri prima del previsto in quanto il pulmino si impantana nel fango nonostante lunghi tentativi di sbloccare la situazione, per cui alla fine ci si carica addosso i bagagli e si raggiunge la porta d’ ingresso della Via Machame. Si è scelta questa, anziché la più frequentata e veloce Via Marangu, in quanto quest’ultima è fin troppo diretta e veloce e non garantisce un’adeguata acclimatazione, col paradosso di un tasso di insuccessi del 60-70% per chi la affronta a causa del mal di montagna. La nostra guida italiana, Marco Cunaccia di Alagna Valsesia, ci porta invece su una via più lunga, molto più spettacolare perché taglia con un lunghissimo traverso tutto il versante sud del vulcano. Ci farà accampare 4 notti a 4000 metri e oltre per migliorare il più possibile l’acclimatazione che comunque non sarà mai adeguata per la quota della vetta, appena meno di 6000 metri. Pochi giorni per arrivare in cima, quando in Himalaya per arrivare a quote analoghe si possono impiegare anche 8-10 giorni o più, con aspettative molto migliori per non soffrire l’ipossia.

Questo ragionamento medico-alpinistico non rimane nel limbo delle speculazione teoriche, perché abbiamo sperimentato in pratica con due episodi, uno drammatico, l’altro meno, la veridicità del problema: innanzitutto su 10 persone del gruppo, siamo arrivati in vetta solo in tre, nonostante la via più lunga e la salita più graduale, per scarsa acclimatazione degli altri sette, e questo ha rappresentato solo un fastidio e un dispiacere per i protagonisti che non ce l’ hanno fatta; il secondo episodio, drammatico e che mi ha coinvolto come medico, ha avuto come vittima una ragazza olandese, appartenente ad un altro gruppo, che dopo essere stata male tutta la notte, nella sua tenda, con sintomi di edema polmonare e di edema cerebrale alla quota nemmeno elevatissima di 4000m, alla mattina era in coma. Quando sono stato avvisato della situazione, nonostante le abbia praticato tutti i farmaci che avevo con me per queste circostanze, non si è ripresa, e dopo un vano tentativo da parte dei portatori di farla scendere legata a una barella improvvisata di tronchi d’albero a bassa quota praticamente di corsa (la qual cosa ha escluso che io potessi stargli dietro, dal momento che, analogamente agli sherpa nepalesi, questi sono allenatissimi e velocissimi), è morta poche ore dopo. Se si legge la Lonely Planet, la “bibbia” delle guide per i giovani viaggiatori low-cost, si scopre che almeno una persona all’ anno fa questa fine.

UHURU PEAK – KILIMANJARO 5895 metri s.l.m., in vetta all’ Africa alle ore 8 di mattina dopo 7 ore di marcia

Ci sono poi anche aneddoti tragi-comici, come la scena cui abbiamo assistito in vetta, di un escursionista-turista (non oso definirlo alpinista) giapponese che, stremato e sofferente per l’ ipossia, è stato letteralmente trascinato fin sotto il cartello di vetta da due portatori, ognuno dei quali lo reggeva sotto un’ ascella, coi piedi che penzolavano dietro… tutto per la foto di vetta, senza la quale probabilmente non avrebbe avuto nemmeno il coraggio di tornare in patria ad affrontare il sarcasmo dei familiari e dei colleghi di lavoro…

Per noi non ci sono stati problemi, e abbiamo potuto goderci in pieno la salita e la varietà di paesaggi e panorami totalmente diversi a seconda della quota: la foresta equatoriale dall’ inizio del trekking fino a 3000 metri, immersi in una giungla quasi impenetrabile ai raggi del sole, con umidità del 100% e ore di marcia immersi nella nebbia e nelle nuvole.

PRIMO GIORNO DI SALITA: fango, nebbia, caldo, umidità nella foresta equatoriale a 3000 metri di quota

SECONDO GIORNO DI SALITA: Barranco Hut, campo tendato a 3950 metri sulla roccia lavica

A seguire una steppa con vegetazione sempre più piccola e bassa, poi, attorno ai 3500-4000m la fascia dei seneci, piante grasse uniche al mondo in un habitat limitato al Kilimanjaro e al Ruwenzori in Uganda, di dimensioni inverosimili, fino a tre-quattro metri di altezza; quindi il terreno lavico, roccioso, scuro che toglie ogni dubbio sull’ origine vulcanica del “Kibo”.

le guide e i portatori locali sono i veri eroi del Kilimanjaro, analogamente agli “sherpa” nepalesi.

alle 7 del mattino nuvole di umidità salgono dal fondo ghiacciato e fuoriescono dalla caldera della bocca principale del vulcano, a 5800 metri circa, siamo ancora a tre quarti d’ora dalla vetta.

Infine la vera percezione del vulcano, quando dopo 6 ore di cammino si arriva, all’ alba, sul ciglio sommitale e finalmente si intuisce che non siamo su una montagna “normale” con le pareti e la vetta, ma sul bordo di un enorme anfiteatro con la caldera della bocca principale del vulcano nella sua parte centrale, con il fondo ricoperto di ghiacciai; per arrivare sul punto più alto, bisognerà camminare ancora tre quarti d’ ora sempre sul ciglio del cratere, fino a quando il cartello di vetta toglie ogni dubbio sulla quota massima raggiunta. Si arriva alle 8 di mattina, con un vento tesissimo con raffiche a 60km orari, e già sotto di noi l’Africa è invisibile per il mare di nuvole che la ricopre fino a dove si riesce a guardare, a 360 gradi. Si era iniziata la giornata con il prologo di una cena abbondante alle sei del pomeriggio precedente, poi qualche ora di sonno (per chi ci riusciva ..) in tenda fino a mezzanotte, quando si faceva una veloce colazione e si partiva all’una, con 12 gradi sottozero reali ma almeno -20 percepiti a causa del vento già teso, lampade frontali, terreno un po’ scivoloso e umido, qualche raro passaggio di 1° grado assolutamente non impegnativo se non per il freddo e i movimenti impacciati. Il primo sole paradossalmente abbassa ancora la temperatura quando siamo più esposti al vento sull’orlo del cratere; i ramponi e la piccozza fanno una gita turistica sulla nostra schiena, non si tocca neve né ghiaccio se non spostandosi un poco dal sentiero per farci qualche foto in un campo di “penitentes”: fino a pochi anni fa prima si calzavano i ramponi ben prima di arrivare sul ciglio sommitale, fra qualche anno si potrà salire con le scarpette da ultratrail, e allora i racconti dei primi esploratori sulle nevi del Kilimanjaro diventeranno nuovamente motivo di incredulità e di commenti ironici sulla quantità degli alcolici portati in vetta.

Dunque quasi sette ore per 1330m di dislivello in salita, poi la lunga faticosa discesa che mette a dura prova la schiena con zaino, piccozza e ramponi inutilizzati, e le ginocchia; si scende per 2700m di dislivello con diverse pause per bere un po’ di the zuccherato, poi finalmente alla 5 di pomeriggio si arriva all’ ultimo campo dove si mangia alla grande, si dorme senza problemi di acclimatazione e di ipossia; alla mattina altri 1500m abbondanti di discesa, con i portatori che ci passavano a fianco e ci sorpassavano di corsa con carichi di 20-25 chili sulle spalle, con scarpette tipo da tennis con le suole liscie. Compiono la salita anche 5-6 volte all’ anno, le guide salgono sempre fino in vetta con i clienti, i portatori si fermano all’ ultimo campo a 4500 metri con tutto il loro carico: sono loro i veri eroi del Kilimanjaro.

In conclusione di questa settimana la sensazione di una avventura bellissima, assolutamente non una grande impresa dal punto di vista alpinistico, ma neanche poi così banale per la lunghezza complessiva, per il dislivello e per la rapida salita ad alta quota; in tutto abbiamo camminato per 100km e con 5500m di dislivello positivo e negativo. Abbiamo salito la montagna più alta del continente africano; secondo i locali, la più alta montagna del mondo isolata da altre montagne e da massicci montuosi, e probabilmente è anche vero, visto che si innalza solitaria sull’ altipiano centrale, senza altri rilievi per centinaia di chilometri.

Tanzania, un momento di quiete per gnu e zebre nel Nogorongoro Crater Conservation Area: un paradiso terrestre per noi, un’ arena spietata per loro, terreno di gioco dell’ eterno duello fra prede e predatori.

Dopo la fatica, una settimana di riposo “dinamico”, con sveglia sempre alle sei di mattina per iniziare i raid in fuoristrada per i fotosafari nei parchi nazionali del nord, i più famosi, anche se ce ne sono di bellissimi nel centro-sud, probabilmente ancora più integri e selvaggi e con meno ricezione turistica; ma come primo approccio all’ Africa degli animali e della natura, sicuramente indimenticabili. Serengeti, di cui anni dopo abbiamo visto la prosecuzione in Kenia, con Masai Mara, il cratere di Ngorongoro, altro colossale vulcano molto più grande del Kilimanjaro, ma che a differenza di questo, è collassato su stesso mantenendo solo la base di circa 2200m di altezza e un colossale bacino del cratere, di 20km di diametro; un piccolo paradiso terrestre, celebrato in centinaia di filmati e foto, forse fin troppo percorso da fuoristrada; inevitabilmente, data l’unicità dell’ambiente.

E ancora i più piccoli, ma altrettanti belli di Tarangire e Lake Manyara. Un primo approccio al fotosafari, con attrezzature “eroiche”, con teleobiettivi meno potenti e di minor qualità di quelli dei professionisti, in una stagione ancora fredda per il periodo e con minore presenza di animali rispetto al previsto, anche perché si era privilegiato il momento migliore per la salita alla montagna; un’ immagine del continente sicuramente abusata e stereotipata, molto poetica, romantica, letteraria e cinematografica; un’ immagine che non basta a raccontare la complessità dell’ Africa odierna e degli ultimi decenni.

Tanzania, Serengeti National Park: l’ippopotamo è l’animale più pericoloso per l’uomo di tutto il continente

Ad esempio, la Tanzania, che per molti aspetti è ancora una nazione abbastanza tranquilla da visitare e stabile dal punto di vista delle tensioni etniche, politiche, religiose e sociali, è una delle maggiori responsabili del rischio di estinzione degli elefanti, per l’eclatante complicità e per il lassismo nel combattere i bracconieri che uccidono gli animali per vendere, principalmente, l’avorio delle zanne, così come i corni dei rinoceronti. E’ un problema drammatico, tale per cui chiunque desideri vedere ancora in libertà questi meravigliosi animali, non deve perdere tempo. Ora sembra, con tutte le perplessità d’ obbligo, che con la nuova presidenza ed il nuovo governo tanzaniano le cose potrebbero cambiare, forse troppo tardi, e sempre con pochi mezzi rispetto a quelli messi in campo dalla controparte. Anche questo fa parte dell’Africa, che da sempre nel bene e nel male rimane un continente unico per contraddizioni, splendori e tragedie, umane e animali. Al di là della retorica e dei simboli obsoleti e forse anche un po’ patetici che richiamano alla “Mia Africa”, si pensi che anche Kuki Galliman nel vicino Kenya ha rischiato la vita in un attentato chiaramente generato dalla sua posizione di difesa dell’integrità e della conservazione dell’ecosistema. Tutto è legato ad interessi economici, oltre che alle ben note componenti etniche e religiose. Così va il mondo e l’Africa non è da meno.

RINOCERONTE, GHEPARDO, LEONE, ELEFANTE, LEOPARDO: cinque specie a rischio di estinzione.

Uganda e Ruanda

I tanti motivi per andare (e ritornare) in Africa.

Turistici, paesaggistici, naturalistici, umanitari. Anche i ricordi storici, seppure macabri, che pure hanno segnato la storia recente del nostro mondo, come Idi Amin in Uganda, uno dei più spietati, crudeli e sanguinari dittatori dell’epoca moderna; e il massacro etnico fra hutu e tutsi in Ruanda, ferita aperta nella coscienza anche e soprattutto di noi occidentali che siamo stati testimoni passivi se non addirittura parte in causa attiva in nome di interessi politici ed economici. Ma soprattutto situazioni uniche al mondo fragili e a rischio di scomparsa a breve termine così come la minacciata estinzione di tante straordinarie specie animali, i leoni, gli elefanti, i rinoceronti, nel nostro caso i gorilla di montagna. Animali bellissimi, insieme agli scimpanzé i nostri parenti più stretti, coi quali condividiamo il 98% del patrimonio genetico. Ne sono rimasti 700 circa, di gorilla di montagna. In una ristretta area geografica compresa in un triangolo al confine fra Uganda, Ruanda e Congo. Le prime due nazioni da molti anni hanno imparato a proteggerli e tutelarli, se non per bontà umana, quantomeno per il valore economico che la loro salvaguardia crea in termini di afflusso turistico. In Congo purtroppo, una nazione in preda al caos e alla guerra civile perenne, sono a rischio di estinzione perché li uccidono per crudeltà, per gioco, per fame o per interessi economici di bassissimo spessore, come la vendita delle zampe per farne dei portacenere per i salotti buoni di ricchi stravaganti e crudeli.

Si va in Uganda col desiderio di conoscere i nostri cugini più stretti, poi si scopre un paese meraviglioso, come sempre in Africa. Si scopre il Nilo bianco le cui sorgenti, dal lago Vittoria, hanno costituito una sfida per tanti esploratori che hanno impiegato anni e talvolta anche la vita nella loro scoperta, quel Nilo bianco che più a nord, nel Sudan, si unisce a formare il grande Nilo fondendosi con le acque del Nilo azzurro che abbiamo navigato in un precedente viaggio in Etiopia.

Uganda, Jinja, Lago Vittoria.

Etiopia, in navigazione sul lago Tana. Esattamente dai due punti che abbiamo fotografato hanno origine, rispettivamente, il Nilo bianco ed il Nilo azzurro. Poi il grande Nilo.

Si scopre un paese verde, fertile, nel solco della parte occidentale della Great Rift Valley, con laghi vulcanici e montagne ricoperte di vegetazione che sono già il preludio alla grande foresta equatoriale del Congo. Si lascia ad est il paesaggio idilliaco della savana, alla “mia Africa”, per addentrarsi ad ovest nel mistero inquietante delle grandi foreste rigogliose, umide, che oscurano la luce del sole e che per chi ama la letteratura rievocano gli scenari del “Cuore di tenebra” di Conrad. Si naviga, anche qui, sulle acque del Nilo, su barconi piatti che potrebbero essere ribaltati in pochi secondi dagli ippopotami che gli passano a fianco e sotto fortunatamente con poco interesse ad un contatto fisico che per noi sarebbe micidiale, si naviga a poche decine di metri dalle sponde del fiume ove sonnecchiano i maestosi coccodrilli del Nilo, immobili con le fauci sempre aperte, i più grandi del mondo, che arrivano a lunghezze di 6-7 metri e a 900kg di peso.

Si naviga fino al fronte delle maestose cascate di Murchison, ancora oggi raggiungibili solo a piedi. Si viaggia a lungo sui Toyota land cruiser per i consueti safari africani, sorpresi di una popolazione di animali non così numerosa come ci si aspetterebbe, perché gli animali autoctoni erano stati tutti sterminati dalla soldataglia del dittatore Idi Amin, per noia, per gioco, per mangiarli perché anche i soldati morivano di fame…e poi passo dopo passo le savane e le praterie sono state ripopolate con esemplari acquistati dalle nazioni vicine.

Uganda: navigando sul Nilo bianco in prossimità delle Murchison Falls, lui a poche decine di metri sulle sponde

In compenso l’Uganda è un vero paradiso per i bird-watchers, con il maggior numero di specie di uccelli di tutto il continente. Si viaggia immersi nelle nebbie alle pendici del Rwenzori. la terza montagna più alta del continente, che meriterebbe da sola un viaggio per una impegnativa meta alpinistica. Si viaggia sempre stupiti di una terra verde, fertile, un paese non certo ricco né particolarmente progredito rispetto ad altri, ma dove non abbiamo visto miseria estrema né problemi evidenti di fame o di sopravvivenza precaria; anzi talvolta ci sembrava di entrare nel mitico shangri-la, constatando condizioni di vita semplice, ma di autosufficienza e con il solito equivoco di noi turisti occidentali che faticavamo a capire che questa vita tranquilla, quasi primordiale che tanto ci affascina, è agli antipodi delle aspettative e delle speranze di tanti giovani e giovanissimi che tendono invece a riversarsi nella metropoli, la capitale Kampala. Là perseguono il miraggio di un maggior benessere economico e dei simboli universali di autogratificazione quali cellulari, motociclette, vestiti, musica, alcol, fumo, il tutto condito con quella caratteristica africana di caos, colori, suoni e rumori, di vita vissuta per strada, che rendono unica l’Africa così come tutto il mondo extra occidentale, dal Nepal al Sudamerica.

E poi…ci sono i nostri cugini, che erano un po’ la finalità principale del nostro viaggio. Si comincia con gli scimpanzè dal parco nazionale di Kibale, con un facile trekking di un’ora nella foresta, una camminata rilassante, in piano, per cominciare a sentire risuonare nell’aria rumori, grida, richiami di ogni genere, a 360 gradi, per terra e per aria. Poi, finalmente, li vediamo. Sono in assoluto i nostri parenti più stretti, con il 98,77% del patrimonio genetico condiviso. Sono incredibilmente simili a noi, negli atteggiamenti, negli sguardi, nei comportamenti sociali: sono rissosi, polemici, casinisti, territoriali, autoritari, gerarchici, gli piace risolvere ogni diatriba con uno scontro fisico e sonoro; si compiacciono quando vincono, con la coda tra le gambe se perdono, ma sembra quasi che accampino scuse per la sconfitta e già meditano la rivincita…. sembra di ricordare qualcuno, sembra una descrizione abbastanza familiare, non è vero? talora sono anche inquietanti, perché, esattamente come gli umani, possono essere estremamente violenti nei loro scontri, fino addirittura alla morte dell’avversario, soprattutto nelle contese tra maschi per il dominio del branco.

Uganda, scimpanzé nel Parco Nazionale di Kibale

Ti guardano con uno sguardo tenebroso, quasi ostile da parte dei maschi capi-branco, e per un attimo ti viene in mente il film “Il pianeta delle scimmie”, perché sorge veramente spontaneo il quesito di quanto poco ci vorrebbe per arrivare al livello umano, ammesso che non siamo già sufficienti noi! Però, se si guardano con attenzione le foto, vedete lo sguardo, vedete la mano a 5 dita con il pollice in opposizione alle altre 4 dita, che significa la possibilità di maneggiare oggetti e di fabbricare utensili, e allora viene anche in mente un’altra scena memorabile, quella iniziale del film “2001 Odissea nello spazio”, quando il nostro cugino utilizza come arma un osso e poi lo lancia nello spazio, e diventa qualcos’ altro da ciò che era fino a prima…

Incontro ravvicinato: si muove come noi, guarda come noi, usa le mani come noi, ma cosa penserà di noi?

Si esce quindi dalla riserva di Kibale con un mix di emozioni, inquietudine, incredulità per le straordinarie similitudini con il genere umano, e poi la consapevolezza di quanto noi occidentali siamo fortunati rispetto alla gente locale, quando veniamo a sapere da Rita, la ragazza che ci accompagna nel viaggio, che oltretutto all’ epoca era studentessa in biologia, che lei non aveva mai potuto vedere gli scimpanzé perché il costo dell’ ingresso nella riserva per lei era proibitivo; e alla fine del viaggio la sostanziosa mancia che le abbiamo lasciato riponeva anche la speranza che potesse servire per coronare quel suo sogno.

Si proseguiva quindi il viaggio, stretti in 7 persone su un land cruiser con i bagagli, con la guida, una ragazza cattolica, ed il pilota, un ragazzo musulmano, fianco a fianco per ore e ore sui sedili della jeep, nelle pause a tavola con noi nelle locande lungo la strada, forse addirittura anche nelle camerate comuni per le guide di notte nei lodge e negli alberghetti di strada: un esempio di integrazione che vale mille parole, così come lo stupore di entrambi quando gli chiedevamo se non avevano problemi con le loro religioni: e ci rispondevano facendoci vedere, lungo le strade, chiese e moschee vicine a pochi metri le une dalle altre.

E tutto questo è pericolosissimo per l’ISIS ed è quanto l’integralismo sta cercando di distruggere nell’ Africa multietnica e multireligiosa, come testimonia l’attentato in un bar di Kampala un mese prima che noi partissimo, costato la vita a 130 persone che stavano guardando una partita dei mondiali di football su un megaschermo.

Per le strade di Kampala, capitale dell’Uganda, grande metropoli africana: caos, colori, vitalità, energia, mercati, polvere, traffico ingestibile, musica, religioni diverse, tolleranza e buonumore.

E allora il viaggio è proseguito fino alla frontiera con il Ruanda, una frontiera terrestre assolutamente non turistica, dove si ha netta la percezione che in certe parti del mondo puoi ritrovarti in qualsiasi momento alla mercé di persone con una divisa addosso e con una pistola in mano che diventano padrone della tua vita; noi eravamo con un viaggio organizzato e abbiamo passato solo un’ora di disagio e d inquietudine, ma da soli sarebbe stata tutta un’ altra storia, e sicuramente una bella mazzetta di dollari che cambiavano di tasca alla luce del sole per poter uscire da quella terra di nessuna che è una dogana africana … e poi ancora via verso i monti Virunga, il parco nazionale dei vulcani, territorio condiviso con l’ Uganda a nordest e con il Congo a nordovest.

Ruanda, dove inevitabilmente e con una certa curiosità morbosa si cercavano negli occhi delle persone tracce psichiche, fisiche della tragedia di vent’ anni prima, e ricevendone solo sguardi imperscrutabili, che sicuramente nascondevano storie inenarrabili e inesplicabili. Ruanda, paese ad altissimo tasso di sviluppo, nonostante e forse anche in conseguenza della strage etnica.

Ruanda: grande impegno in salita, un mercato da raggiungere, tanta fatica ma c’è ancora il tempo per un sorriso.

Ruanda, dove i gorilla di montagna sono protetti e dove convergono visitatori da tutto il mondo per questo incontro emozionante. I nostri secondi cugini condividono con noi il 97,7% del materiale genetico. Ne sono rimasti all’ incirca 700 esemplari. Vivono in alta montagna, immersi nell’ umidità e nella nebbia alle pendici di queste montagne vulcaniche che superano i 4500m di quota. Ci si sveglia all’ alba, le jeep ci portano all’ ingresso del parco a circa 2000m, si selezionano i gruppi in base all’ età e all’ attitudine fisica alla marcia e allo sforzo perché alcuni gruppi di gorilla sono più vicini, altri più nascosti in alta quota. Noi 5, più due ragazzi spagnoli, veniamo stimati molto abili perché ci destinano al gruppo più lontano.

Camminiamo tre ore per circa 700m di dislivello, lasciamo campi coltivati a terrazzamenti ben ordinati, accompagnati da guardie armate di kalashnikov, mentre camminiamo già fradici di sudore riceviamo le prime istruzioni ed un sommario esame medico perché se qualcuno avesse il raffreddore deve dirlo adesso e verrà riaccompagnato al lodge e avrà diritto al rimborso del costo del gorilla-traking. perché uno sternuto o un colpo di tosse può essere fatale con la trasmissione di virus o batteri per noi innocui ma per loro letali.

Senza che quasi ce ne accorgiamo il paesaggio cambia, si suda ancora di più e all’improvviso ci si trova nel cuore della foresta equatoriale; vegetazione esuberante, ad altezza d’uomo, liane, alberi alti 10-15 metri che oscurano il cielo, torbiere, marcia nel fango fino a 2700 m. Il primo gorilla ti guarda di soppiatto da dietro un cespuglio di foglie, assolutamente non spaventato, abbastanza abituato alla presenza umana; un silverback non ci degna di uno sguardo entrando in una foresta di bamboo, il dorso ha il pelo argentato in segno di anzianità e di autorità. Sono alti fino a 220 cm e pesano fino a 200-230kg. I cuccioli sono curiosissimi, verrebbero vicino a toccarci e a giocare se non fosse che da una parte le loro mamme, dall’altra le nostre guide ci impediscono ogni contatto fisico, per evitare contagi pericolosi di microorganismi e reazioni aggressive dei genitori per proteggere i piccoli. Si osserva la loro vita, sono ancora più umani, se possibile, degli scimpanzé. Hanno una socialità elevatissima, scandita da tempi, rituali, norme fatte rispettare dai maschi alfa, i capibranco. C’è il tempo del risveglio, della colazione, della pulizia e dell’igiene, del gioco per i cuccioli, del pranzo, del riposo, della ricerca del posto migliore per dormire e per cercare cibo il giorno successivo.

Ognuno ha il suo ruolo, il capobranco, i giovani maschi subordinati, le femmine con i cuccioli, ognuno rispetta la gerarchia. Guardi i loro occhi, osservi il loro sguardo, poi noti le mani, anche loro, come gli scimpanzé, hanno il pollice che si oppone alle altre dita, solo loro, gli altri primati e noi umani.

Sono momenti da vivere secondo per secondo perché si rimane tassativamente un’ora e non un minuto di più, l’abitudine dei gorilla alla presenza umana non può sorpassare questi limiti di tempo. Li guardi, li fotografi, li filmi, ti sembra che fotografarli sia sprecare tempo, che sarebbe più giusto guardare tutto senza l’intermediazione dell’obiettivo della reflex, ma tutti cedono all’ impulso quasi frenetico di catturare immagini. Forse è un errore, ma è quasi inevitabile. Alla fine ci si chiede se siamo noi a guardare loro o viceversa, ti chiedi cosa pensano, non se pensano, perché su questo non può esserci nessun dubbio, e anche in questo caso, come per gli scimpanzé, ti chiedi quale infinitesima percentuale di ulteriore sviluppo neuropsichico sarebbe sufficiente affinché venga totalmente pareggiata ogni differenza fra noi e loro, proprio come nel famoso film di fantascienza … ti chiedi anche se, in un ipotetico salto in avanti di sviluppo, diventerebbero esattamente come noi, con tutte le capacità distruttive del genere umano, o se invece manterrebbero una differenziazione virtuosa nei confronti dello sfruttamento della tecnologia e nell’uso perverso di essa, come facciamo noi.

Ovviamente sono domande, almeno per il momento, senza risposta. Si spera solo che noi umani gli concediamo la possibilità di sopravvivere, non fosse altro che per il grande potenziale economico del turismo finalizzato alla loro osservazione; e sperando anche che il loro mondo non diventi uno zoo, magari grande, ma con recinzioni e limiti invalicabili. Quello che praticamente sta già accadendo per la maggior parte degli animali selvatici d’ Africa, costretti in spazi sempre più ristretti dall’ urbanizzazione e dall’ aumento della popolazione umana, laddove non vengono uccisi per speculazione, come i leoni, gli elefanti, i rinoceronti.

Un pensiero sorge spontaneo, magari cinico, egoistico, ma inevitabile: che ogni esperienza di questo genere potrebbe essere l’ultima, e allora ci si tiene dentro l’emozione ed il ricordo come un enorme privilegio che ci è stato concesso. Magari sperando di avere le parole giuste, efficaci, e delle immagini sufficientemente belle per poter condividere queste emozioni con gli amici e con chiunque abbia a cuore questi animali, ammesso che si possa chiamarli così.

Si torna in Uganda e si ritrova l’Africa degli uomini, dei colori, dei mercati lungo le strade con bellissime architetture di frutta e di verdure di ogni genere, disposte ad arte su improvvisati banchetti di legno; si ritrova il piacere di fermarsi per una sosta a comprare banane, a salutare bambini curiosi e cordialissimi, non ancora spaventati dal turista bianco, a fotografare i colori della vita di tutti i giorni, che sprigionano allegria e vitalità per ribadire il concetto che basta pochissimo per vivere in armonia con quanto ti circonda.

Si ritorna verso il caos della capitale, ci si impiega tre ore per attraversarla e dirigersi verso le sorgenti del Nilo Bianco, sulle sponde del lago Vittoria. Adesso sono in mezzo alla civiltà, vicino a dighe e ad impianti idroelettrici, ma per decenni hanno costituito uno dei misteri più ostinati ed inestricabili per i migliori esploratori dell’epoca.

A sorpresa vediamo una statua di Gandhi, che nel suo testamento aveva chiesto di spargere le sue ceneri divise in quattro parti, alle sorgenti dei quattro fiumi più importanti del mondo. Un piccolo richiamo all’India che avremmo visitato un po’ di anni dopo. Pochi chilometri dopo, le rapide di Bujale, santuario di discese in rafting fra le più impegnative del mondo, una specie di Himalaya per gli appassionati del genere, un must sportivo che non ci aspetterebbe in queste terre.

E poi ancora per l’ultima volta a Kampala, capitale africana come Nairobi, Addis Abeba e tante altre, enorme, caotica, inquinata, vitale, sempre in movimento, con la vita sempre vissuta in strada, nei mercati, sui marciapiedi, perennemente in coda sui suoi viali, ma tanto non importa a nessuno perché la concezione del tempo è radicalmente diversa dalla nostra, non siamo noi ad influenzare il tempo, ma semplicemente ci si adegua ad esso: non è male come filosofia di vita, ci si stressa di meno, con più fatalismo e meno rabbia.

Poi la corsa all’ aeroporto di Entebbe, con tre posti di blocco in 1 chilometro, con soldati armati che ci fanno scendere dalla jeep e ci obbligano a percorrere a piedi, trascinando i bagagli, per l’ultimo chilometro, a causa dei controlli dopo il recente attentato. Tutto ciò a ricordarci che non siamo noi turisti a dettare le leggi, ma le circostanze, e che un giorno potremmo essere obbligati a scordarci di poterci muovere liberamente, forse anche a pochi chilometri da casa nostra. Ma questa è un’altra storia.

Kampala, ci si arrangia fra mercati e botteghe improvvisate; i colori dell’ Africa, la vita in strada.

Jinja, sulle sponde del Lago Vittoria: il monumento a Mahatma Gandhi

Abazumbu: un ultimo ricordo dell’Uganda

abazumbu, abazumbu, au ar iu, au ar iu!!

(uomini bianchi, uomini bianchi, come va, come va?)

Ben presto imparammo questo ritornello continuo che tutti i bambini incontrati nei villaggi ci lanciavano addosso, un po’ affettuosamente, un po’ con ironia, talvolta con un misto di stupore e lieve disprezzo per questi strani personaggi rinchiusi nei loro Toyota Land Cruiser, così lontani materialmente e psicologicamente, così diversi nell’ aspetto fisico e forse anche un po’ ripugnanti nel loro pallore di uomini (e donne) bianchi.

Sicuramente esprimevano tutto il loro orgoglio per le prime frasi di inglese che imparavano a scuola, primo passo per un lunghissimo percorso che forse permetterà loro, un giorno non si sa quanto lontano, di avere un destino diverso da quello della rassegnazione e della accettazione passiva della vita dei loro genitori, un destino che anche grazie allo studio della lingua dominante (per il momento..) forse porterà qualcuno di loro all’ università e ad un lavoro alternativo a quello dei loro avi, nei campi e nell’ immutabile scorrere del tempo degli allevatori e coltivatori …

Quanti significati in una semplice frase detta un po’ per gioco, un po’ per orgoglio e un po’ per provocazione; quante speranze inespresse e troppo temerarie per essere anche solo pensate, e quanto affetto e la simpatia istintiva questi “scugnizzi” dalla pelle nera, sudata e impolverata sanno far emergere anche nel più cinico dei turisti-viaggiatori-esploratori nel suo impeccabile completo color cachi in stile Hemingway e con la sua reflex digitale superaccessoriata sempre pronta a sparare a raffica per portare a casa immagini semirubate, bellissime e struggenti …

Ciao Paolo, ti scrivo anzitutto per ringraziarti di avermi procurato il bellissimo documentario su Vincent Munier e sulla sua caccia alle immagini del “Leopardo delle Nevi” (così si chiama, ma i francesi, vai a sapere perché, lo chiamano la Panthère des Neiges. Qui ci vorrebbe un consulto con un etologo di lingua francese, che sappia di cosa parliamo e che ci spieghi perché quello che noi – e Peter Matthiessen – chiamiamo leopardo, per loro è panthère). Grazie inoltre per avermi restituito l’autobiografia di Thesiger, che mi è sembrata si interessante come si dice, ma anche complessa come la vita che lui ha vissuto. Io, comunissimo mortale, ne ho letto solo una parte: le straordinarie esperienze raccontate ne La vita a modo mio mi hanno lasciato basito, ma anche intimorito dall’infi nità di luoghi e di persone a noi perfettamente sconosciuti, mai sentiti prima. Non che non sia abituato a leggere storie in paesi fuori dall’ordinario, anzi, sono la mia passione, ma Thesiger, che già mi aveva deliziato con Sabbie Arabe (Arab Sands) e con il meraviglioso Quando gli arabi vivevano sull’acqua (The Marsh Arab), in questa sua biografia mi fa smarrire in un universo troppo ignoto, soprattutto per la parte che si svolge in Eritrea, Abissinia, Dancalia, etc. E poi, diciamolo, è grande anche nei suoi difetti, primo fra tutti la caccia grossa. Certo, erano altri tempi, ma leggere di stragi di animali oggi rari o quasi estinti mi lascia sbigottito, benché io non abbia mai fatto nulla per proteggerli, se non dedicare loro un amorevole pensiero, e coltivi un’innata repulsione verso le armi. Insomma, mi si perdoni ma non riesco a leggere questa biografia mettendomi nei panni dell’autore.

Ciao Paolo, ti scrivo anzitutto per ringraziarti di avermi procurato il bellissimo documentario su Vincent Munier e sulla sua caccia alle immagini del “Leopardo delle Nevi” (così si chiama, ma i francesi, vai a sapere perché, lo chiamano la Panthère des Neiges. Qui ci vorrebbe un consulto con un etologo di lingua francese, che sappia di cosa parliamo e che ci spieghi perché quello che noi – e Peter Matthiessen – chiamiamo leopardo, per loro è panthère). Grazie inoltre per avermi restituito l’autobiografia di Thesiger, che mi è sembrata si interessante come si dice, ma anche complessa come la vita che lui ha vissuto. Io, comunissimo mortale, ne ho letto solo una parte: le straordinarie esperienze raccontate ne La vita a modo mio mi hanno lasciato basito, ma anche intimorito dall’infi nità di luoghi e di persone a noi perfettamente sconosciuti, mai sentiti prima. Non che non sia abituato a leggere storie in paesi fuori dall’ordinario, anzi, sono la mia passione, ma Thesiger, che già mi aveva deliziato con Sabbie Arabe (Arab Sands) e con il meraviglioso Quando gli arabi vivevano sull’acqua (The Marsh Arab), in questa sua biografia mi fa smarrire in un universo troppo ignoto, soprattutto per la parte che si svolge in Eritrea, Abissinia, Dancalia, etc. E poi, diciamolo, è grande anche nei suoi difetti, primo fra tutti la caccia grossa. Certo, erano altri tempi, ma leggere di stragi di animali oggi rari o quasi estinti mi lascia sbigottito, benché io non abbia mai fatto nulla per proteggerli, se non dedicare loro un amorevole pensiero, e coltivi un’innata repulsione verso le armi. Insomma, mi si perdoni ma non riesco a leggere questa biografia mettendomi nei panni dell’autore. Poi, curioso di leggere questo nuovo autore di romanzi gialli, che tu avevi già divorato, mi sono approcciato alla Trilogia di Adamsberg (la prima trilogia), 8 o 900 pagine, non ricordo, tre storie, di un tale Fred Vargas. Ho letto questi tre romanzi. Mi sono piaciuti? non mi sono piaciuti? non ho una risposta sicura, e anche tu che li avevi già divorati non mi hai dato una risposta convinta. Certo però mi hanno incuriosito, e tornato in patria ho trovato (anche questo usato) la seconda Trilogia di Adamsberg. Comprata al volo, mille pagine. Il primo racconto mi ha entusiasmato, lo ammetto, uno dei più bei polizieschi o noir o come cavolo si definiscono questi racconti, quasi 400 pagine, titolo Sotto i venti di Nettuno.

Poi, curioso di leggere questo nuovo autore di romanzi gialli, che tu avevi già divorato, mi sono approcciato alla Trilogia di Adamsberg (la prima trilogia), 8 o 900 pagine, non ricordo, tre storie, di un tale Fred Vargas. Ho letto questi tre romanzi. Mi sono piaciuti? non mi sono piaciuti? non ho una risposta sicura, e anche tu che li avevi già divorati non mi hai dato una risposta convinta. Certo però mi hanno incuriosito, e tornato in patria ho trovato (anche questo usato) la seconda Trilogia di Adamsberg. Comprata al volo, mille pagine. Il primo racconto mi ha entusiasmato, lo ammetto, uno dei più bei polizieschi o noir o come cavolo si definiscono questi racconti, quasi 400 pagine, titolo Sotto i venti di Nettuno.

Intanto i libri, a partire da quello di Tesson e dalla sua titolazione. In effetti quella francese è la titolazione più fedele al nome scientifico del leopardo, che è Panthera uncia. Ma sul piano pratico, dato che il genere panthera comprende tutti i più grandi felini, dal leone alla tigre, al leopardo, al giaguaro, si prestano molto meglio all’identificazione spicciola i nomi comuni affibbiati alle varie specie. Tant’è che in inglese, in tedesco, in spagnolo, sempre leopard o leopardo rimane. Ora, uno penserebbe che i francesi, che vantano un grande naturalista come Buffon, abbiano mantenuto la terminologia scientifica (sia pure parziale, perché ad esempio quella completa del leopardo delle nevi è appunto Panthera uncia, e gli è stato riconosciuto lo status di panthera solo da poco: prima era uncia e basta) per puro spirito di esattezza, ma non è così. Sai benissimo che appena possono i nostri cugini rivendicano una totale autonomia culturale, rifuggono dalla globalizzazione linguistica e chiamano ad esempio ordinateur quello che in tutto il resto del mondo si chiama computer. Nel nostro caso tecnicamente hanno ragione, ma rischiano di creare confusione sul piano comunicativo, perché panthera definisce solo il genere, e non identifica la specie. Voglio dire che di primo acchito panthère des neiges potrebbe essere tradotto anche con leone delle nevi, tigre delle nevi, ecc. Allora, queste sottigliezze linguistiche possono sembrare assolutamente irrilevanti e pedantesche, ma a mio giudizio un loro rilievo lo hanno, e non solo per pignoli rompiballe come siamo tu ed io: l’imprecisione linguistica moltiplica in maniera esponenziale la confusione mentale già esistente: si parte dalle pantere e si arriva inevitabilmente a Babele.