dicembre 2025

di Paolo Repetto, 8 dicembre 2025

Per valutare la qualità della vita in un luogo, sia esso una nazione o una singola città, si sommano e si incrociano diversi criteri, che vanno dal tasso di istruzione a quelli di occupazione o di criminalità, dal reddito pro-capite all’aspettativa di vita, dalla qualità dell’aria e dell’acqua all’efficienza dei trasporti: ma alla fine le graduatorie che ne risultano vedono nelle primissime posizioni sempre gli stessi nomi. Ora, è evidente che queste valutazioni possono essere considerate “oggettive” solo fino ad un certo punto, perché il peso e la rilevanza dei vari parametri dipendono da chi le graduatorie le stila, e qui entrano in gioco un sacco di interessi, (dagli operatori turistici alle compagnie di bandiera, agli enti promozionali, persino alle pressioni politiche, ecc…); ma soprattutto perché sono espresse a partire da un particolare punto di vista (nella fattispecie, quello del modello culturale “occidentale”).

Al netto di tutte le obiezioni “politicamente corrette”, dobbiamo comunque ammettere che offrono un quadro abbastanza realistico della situazione, senz’altro più attendibile di quello che possiamo trarne soggettivamente da visite in genere frettolose (e compiute magari in condizioni non ideali di salute o di compagnia, o disturbate da inconvenienti di varia natura). Anche se poi il quadro di cui conserviamo il ricordo, e che trasmettiamo ad altri nel racconto delle nostre esperienze, è proprio quest’ultimo.

Verrebbe però da chiedersi a chi e a cosa servano queste graduatorie. Io credo rispondano alla sempre crescente necessità del mondo moderno di sterilizzare, amalgamare e ricondurre tutto entro tassonomie matematiche (per ogni singolo fattore di valutazione è assegnato un punteggio, e il risultato è una sommatoria), oggi si direbbe algoritmiche, tali da consentire la pianificazione e il controllo di ogni attività: e naturalmente, per ricaduta, a influenzare ad esempio le nostre scelte di viaggio. Ma non possiamo negare che siano anche specchi nei quali si riflette in definitiva la natura umana più profonda: perché seppure di norma pensiamo di essere attratti da ciò che trasmette emozioni forti, dal “sublime” romantico per intenderci, in realtà quel sublime lo apprezziamo solo come gli spettatori di lucreziana memoria che dalla riva assistono a un naufragio. Non è più tempo di avventurieri, ma di turisti. Per questo finiamo poi per preferire in genere mete “sicure”, che garantiscano un certo livello di ordine, di tranquillità e di razionalità; per questo difficilmente prendiamo in considerazione Haiti o Mogadiscio, che di emozioni ne riservano a bizzeffe; e per questo, tra l’altro, ci indispettiamo e recriminiamo quando ai primi posti nelle graduatorie di merito non troviamo menzionata alcuna città italiana.

Al di là di tutto ciò, comunque, ciascuno di noi, in base al suo carattere e alle sue esperienze, elabora più o meno consapevolmente un suo sistema di valutazione, i cui criteri potranno mutare col trascorrere dell’età e con l’accumulo delle occasioni di incontro e di confronto, oltre che degli acciacchi, ma che sostanzialmente lo accompagnerà per tutta la vita.

Io, ad esempio, sono sempre stato propenso almeno in teoria alle esperienze più tranquille: anche se di fatto più per sbadataggine e superficialità che per averle veramente cercate, ho poi finito per viverne sin troppe del primo tipo. E ho adottato per le mie valutazioni della qualità della vita e dei livelli di civiltà (si, sono politicamente molto scorretto) alcuni peculiarissimi criteri, meno freddi di quelli numerici e in qualche caso altrettanto o più significativi. Sono criteri diciamo così “turistici”, desunti in genere da soggiorni brevi, ma che un’idea di massima la possono dare.

Vediamoli. Se c’è qualcosa che parrebbe non offrire elementi per una gerarchizzazione, questa sono gli aeroporti e in genere tutti i non-luoghi, dagli autogrill ai grandi magazzini. In linea di massima differiscono solo per le dimensioni, e anche se oltre un certo livello la “quantità” diventa necessariamente “qualità” la funzione di transito veloce cui assolvono (a meno di rimanerci intrappolati come Tom Hanks in The Terminal) li rende in qualche modo ai nostri occhi identici. Ma se con gli occhi non seguiamo soltanto le indicazioni per l’uscita o quelle per l’imbarco le cose non stanno proprio così.

Gli aeroporti, ad esempio, sono il tramite per eccellenza e il simbolo stesso della globalizzazione seriale. Eppure anche già al loro interno qualche sfumatura di differenza la si può cogliere, a partire dalla maggiore o minore pulizia delle toilettes, e prima ancora, dalla facilità di reperirle. Quello delle toilettes è un mio chiodo fisso. Il grado di civiltà di un paese lo puoi già intendere alzando gli occhi in qualsiasi via o piazza, ma persino in prossimità di spiagge o scogliere deserte, come accade nel Devon, o nei villaggi più sperduti: se scorgi subito l’indicazione con l’omino e la damina stilizzati il livello è molto alto.

A Vienna poi, perché lì sono sbarcato più recentemente e proprio lì voglio portarvi, nella segnaletica compare anche un terzo pittogramma, quello che indica il terzo sesso (lo riferisco per informazione, non perché abbia a mio giudizio una particolare rilevanza: in realtà non ho capito bene a che serva, le sezioni interne essendo sempre due).

Per raggiungere le toilettes, o subito dopo, ci sono le scale mobili. Un altro modo per percepire al volo la qualità della vita di un luogo è scendere o salire le scale mobili. Capisco che un integralista dell’efficienza fisica possa disdegnarle, ma uno psicologo sociale in pectore come me, soprattutto se parecchio avanti con gli anni, non può farsi di questi problemi: e poi ormai sono molti gli snodi in cui le scale normali nemmeno esistono.

Comunque: arrivando da una giornata trascorsa a Milano, dove avevo rischiato più di una volta di essere travolto da gente che le saliva o scendeva di corsa, neanche avesse la polizia alle calcagna, e sembrava non aver ancora introiettata l’idea che sono quelle a doversi muovere, ho trovato all’aeroporto austriaco (così come poi ovunque nella città) una grande compostezza; nessuno che smaniasse per farsi largo o ti guardasse storto se ingombravi col bagaglio o non ti tenevi rigorosamente appiccicato alla fiancata scorrevole destra. Ne ho immediatamente ricavato l’impressione di una vita meno frenetica, più rilassata e ordinata. Mi sono anche dato una spiegazione del fatto che le scale siano quasi verticali, cosa che in un primo momento mi aveva lasciato perplesso: con quella inclinazione a salirle di corsa ti becchi un infarto, se le scendi a precipizio rischi seriamente di volare di sotto (l’altra spiegazione, più banale, sarebbe che stratificate ad imbuto fino a trenta o cinquanta metri sottoterra occupano molto meno spazio). Mi hanno ricordato l’equivalente inglese delle nostre strade statali e provinciali: piste a doppio scorrimento ma a carreggiata unica, larghe giusto poco più di un’auto e chiuse lateralmente non da cunette ma da muretti a secco, senza alcuna indicazione di limiti di velocità: quelli li impone il buon senso – che sembra funzionare, e si capisce il perché.

Dall’aeroporto le prime scale danno accesso direttamente alle linee ferroviarie, scendendo ancora conducono a quelle della metropolitana. E qui, per le une e per le altre, nuova sorpresa. Non ci sono i tornelli, si accede liberamente a qualsiasi linea. Posso tranquillamente riporre il biglietto acquistato on line. Tutto procede sulla fiducia. La sensazione immediata è che tutti abbiano in tasca, come me, il loro documento di viaggio. Penso comunque che poi, una volta sul treno, ci sarà un controllo. Macché. Non ne ho visto uno in quattro giorni, trascorsi in buona parte a saltare da un vagone all’altro. Anche qui, mi è tornata in mente la scena di quella volta che a Torino, salito su un tram, sono andato immediatamente a obliterare il biglietto. Il click dell’obliteratrice ha richiamato l’attenzione sorpresa e infastidita di tutti gli altri passeggeri: mi guardavano in tralice come fossi un marziano, non con derisione, ma con una malcelata ostilità. Stavo infrangendo una norma consuetudinaria.

Mi chiedo come sia possibile che quella società si regga sulla fiducia, come ci si sia arrivati e se per l’avvenire questo rapporto potrà continuare. Gli austriaci non sono nemmeno luterani o calvinisti, sono cattolici come noi, non si può far risalire alla matrice religiosa il senso del dovere civico: forse li hanno educati a bastonate, o forse semplicemente hanno introiettato un forte senso di responsabilità nei confronti della cosa pubblica perché almeno in passato sono stati bene amministrati. Non credo comunque si tratti di indole, la causa è senz’altro esterna, è culturale, è storica. Probabilmente è la somma di tanti fattori tutti molti lontani dalla mentalità vigente dalle nostre parti, e va al di là della nostra capacità di comprensione.

Intanto, percorrendo sulla linea di superficie il tratto che separa lo scalo aeroportuale da Vienna, sono già immerso nell’Art Nouveau. La rete ferroviaria viennese, oltre ad assicurare un servizio puntuale al secondo, una estrema pulizia e una informazione precisa sulle fermate, costituisce di per sé un’opera architettonica di grande pregio. L’ha curata in ogni dettaglio un architetto “secessionista”, Otto Wagner, che per un ventennio fu sovrintendente alle costruzioni ferroviarie, uniformando nello stile e nei colori stazioni, ponti, ringhiere, tutto ciò insomma che offre un impatto visivo immediato. Può piacere o meno, ma è indubbiamente simbolo della volontà di armonizzare arte e vita quotidiana, di far entrare la prima come elemento costante nella seconda, educando un gusto alla bellezza che deve poi esprimersi in ogni aspetto della quotidianità. Gli integralisti della concezione dell’arte come provocazione non saranno d’accordo, ma per me è una forma alta e dignitosa di resistenza alla pervasione del grigiore e del piattume indotti dalla modernità, senza peraltro sacrificare nulla dell’efficienza.

La ferrovia offre un’anteprima, volutamente pensata e proposta con estrema discrezione, di quel che troverai a breve in città. Non vuole provocare uno shock, ma consentire un pre-riscaldamento delicato, una prima dolce assuefazione al bello diffuso.

Quando accedo alle linee metropolitane ho dunque già inforcato senza accorgermene occhiali diversi. Mi si è abbassata la pressione da viaggio, non stringo più spasmodicamente il manico retrattile del trolley. Appena riemerso dal sottosuolo, poi, con una semplice occhiata buttata in giro durante i quattro passi che mi separavano dall’albergo (perché la copertura offerta dalla rete sotterranea è davvero capillare, non c’è una meta in città che disti più di centocinquanta metri da una stazione), sono confermato nella percezione di un’atmosfera piacevolmente rilassata, desumibile già dalla camminata dei passanti, e ho un primo contatto con spazi verdi diffusi, con strade molto ampie, percorse da un traffico estremamente scorrevole e disciplinato. Tutte cose che concorrono alla sensazione di una estrema “respirabilità”, favorita anche dall’altezza uniforme di costruzioni che si succedono compatte e che non superano mai il quarto o il quinto piano.

Quest’ultima caratteristica soddisfa un’altra mia sindrome particolare: ho bisogno di vedere il cielo senza tenere troppo il naso per aria. Se poi quei palazzi sono anche belli, se mostrano una coerenza architettonica senza stranezze eccessive, se testimoniano una concezione urbanistica che ha resistito alle sirene della iper modernità, si compie la quadratura del cerchio.

Non è la prima volta che visito Vienna, ma l’ultima risale a oltre trent’anni fa, e allora per vari motivi non avevo avuto modo di riflettere su queste cose. C’ero arrivato in macchina, e nei giorni successivi me l’ero percorsa tutta a piedi (all’epoca avevo un’autonomia di quaranta-cinquanta chilometri al giorno, e soprattutto avevo una concezione piuttosto penitenziale del turismo), per cui non avevo mai usato la metropolitana. Le volte precedenti guidavo gite scolastiche, per le quali facevo valere i miei convincimenti odeporici e non avevo nemmeno il tempo di guardarmi attorno o per aria.

Una volta completata la sistemazione logistica mi muovo per un primo approccio esplorativo. So di avere il cielo aperto sopra di me, respiro tranquillo e mi dedico a ciò che mi circonda. Non posso non apprezzare l’eleganza raffinata, mai cafona, dei negozi, la perfetta manutenzione di bellissimi palazzi risalenti a un secolo e mezzo fa, la pulizia di strade e marciapiedi, che non si capisce da chi e quando venga effettuata, la cura delle diffuse aree verdi. Come mi disse una volta Franco Vallosio, reduce da un lungo viaggio in Svizzera: “Vai a sapere quanto sfruttamento c’è dietro tanta pulizia e tanto ordine: ma almeno là l’ordine c’è, mentre da noi c’è solo lo sfruttamento”.

Solo dopo un po’ comincio ad avere la percezione di un’assenza, e mi accorgo che nel panorama manca una componente ormai diffusa in tutte le altre grandi città, da Londra a Parigi e a Milano (ma anche in quelle piccole). Non ci sono in giro homeless. Non ne incontrerò nemmeno nelle escursioni serali. Visti i precedenti (mi riferisco a quanto accadde più di ottant’anni fa) verrebbe da pensar male: ma l’atmosfera non è affatto quella. Non credo li abbiano fatti sparire, penso semplicemente che ci siano luoghi che la notte li ospitano, ma anche di giorno. Questi luoghi esistono anche da noi, e in gran parte d’Europa, ma semplicemente qui funzionano, e chi ne ha bisogno viene convinto con una certa fermezza ad utilizzarli. Può sembrare una concezione che sacrifica al decoro urbano la libertà individuale, da noi senz’altro verrebbe considerata tale, ma in realtà è solo lo smascheramento di un libertarismo peloso, quello per il quale ciascuno può fare ciò che gli pare, dalle nostre parti molto praticato.

Potrei andare avanti per pagine ad elencare i fattori che concorrono alle mie valutazioni, ma credo che quanto ho scritto finora basti a rendere l’idea. In pratica il criterio è molto banale: quando si parla di qualità della vita i numeri non bastano, anche se non guastano: ti dicono quali possibilità sono offerte, non necessariamente quanto e come e con quali esiti vengono colte. Questo è poi affar tuo scoprirlo. E in tal senso nella qualità della vita faccio rientrare anche un altro fattore, difficilmente computabile: la consapevolezza del sostrato storico sul quale si cammina.

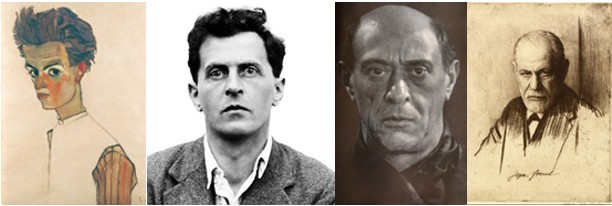

Nei pochi giorni che avevo a disposizione ho fatto il pieno di Secessione e di Klimt e di Schiele, ma soprattutto sono riuscito a intravvedere i fantasmi dell’epoca d’oro della città, di quella fetta iniziale del Novecento nella quale Vienna esprimeva, prima come capitale di un impero fondato sulla giustapposizione tra culture diverse, e non sullo scontro, e poi come sopravvissuta nostalgica di tanta grandezza, il meglio della cultura europea: molto più di Parigi, a mio giudizio, perché nella capitale francese erano soprattutto gli stranieri, esuli volontari (come gli anglosassoni) o meno (come italiani, tedeschi o spagnoli), ad esprimerla.

Come per tutti gli altri aspetti, a Vienna anche la vita culturale risulta più discreta. Quando si parla di cultura pre e post primo conflitto mondiale la gran parte delle figure (e dei movimenti) di riferimento nella letteratura (da Karl Kraus, a Schnitzler, a Zweig, a Musil) nella filosofia (da Carnap a Wittgenstein e a Freud), nella musica (da Mahler, a Schönberg, a Berg, a Webern), nelle scienze (da Mach a von Mises, a Gödel), oltre a quelle naturalmente che ho già citate per l’arte, arrivano da lì: ma non sono mai state strombazzate quanto ad esempio il futurismo italiano o il surrealismo francese (provate a chiedere in giro chi conosce la Secessione Viennese, l’Art Nouveau, lo Jugendstil o l’opera architettonica e urbanistica di Otto Wagner) e anche all’epoca non si sono mai esibite in manifesti o manifestazioni spettacolari, ma nella realizzazione di opere. Ancora oggi rimangono essenzialmente patrimonio locale, anche se non mancano di concedersi ogni tanto in prestito allo spaccio dilagante di mostre e convegni e ricorrenze anniversarie.

Qui credo comunque di aver perfettamente capito a cosa si riferiva Benjamin quando parlava di “aura”. Se entri al museo del Belvedere dopo aver attraversato mezza città ti trovi in assoluta continuità con quanto hai visto o percepito sino a quel momento, scendi solo più in profondità. Fuori da quel contesto, dell’opera di Klimt o di Schiele puoi solo ammirare la bellezza esteriore, se ti piace il genere, puoi contemplarla stupito o perplesso, ma non puoi assolutamente comprenderla. E lo stesso vale per i romanzi di Musil e i memoires di Zweig, o per la musica di Mahler e di Berg. Persino la logica di Gödel ha la sua naturale dimora e intelligibilità in quel luogo e in quel tempo.

Più in generale, stante che il contesto storico cui faccio riferimento non va oltre gli anni Trenta del secolo scorso, anche la storia dell’Impero asburgico si distingue per l’essersi mossa quasi in sordina, senza eccessi e senza infamie particolari. In fondo è l’unica istituzione politica dell’Europa occidentale, a parte la Svizzera, a non essersi ritagliata appendici coloniali fuori del continente. Certo, l’Africa e l’Asia degli Asburgo erano nei Balcani, ma il sistema amministrativo consentiva a ben nove diversi popoli soggetti larghe autonomie, e il controllo veniva esercitato con mano leggera. Teniamo presente che nell’ultimo secolo di esistenza l’amministrazione imperiale è stata osteggiata all’interno non da rivendicazioni sociali (non erano tali neppure quelle del 1848) , ma da un montante spirito nazionalistico, quasi sempre alimentato da interessi politici ed economici esterni. In questo senso il modello imperiale asburgico può essere considerato l’ultimo tentativo di tenere assieme almeno una parte di quell’Europa che avrebbe finito nel giro di un trentennio e di due spaventosi conflitti successivi per suicidarsi. Ora, visti i recenti fallimenti degli sforzi per avviare una nuova riunificazione, varrebbe forse la pena di andarsi a rivedere come funzionavano al suo interno le cose, almeno per trarne una qualche ispirazione. Da quello che è il ricordo lasciato in Italia, nelle regioni rimaste sotto il suo diretto dominio fino al 1866, e per quello che è accaduto nei Balcani dopo la disgregazione, direi che ci sarebbe molto da imparare.

Non deve sorprendere allora che prima di rientrare abbia dedicato mezza giornata alla ricerca di una grande carta geopolitica, possibilmente d’epoca, dell’impero austro-ungarico, da affiancare nel mio studio a quella dell’Europa antecedente il 1848. Non l’ho trovata, e quando ho chiesto a un negoziante antiquario particolarmente fornito se dipendesse dal fatto che agli austriaci non interessa il loro passato, mi sono sentito rispondere che, al contrario, come quel tipo di carte gli arrivano spariscono in un baleno. Anche questo significa qualcosa, e non può essere tabellizzato in alcuna graduatoria.

Tirando tutte le somme (in senso figurato, s’intende: ma in fondo anche quelle concrete, delle spese sostenute) si è trattato di una esperienza decisamente positiva. Mi rimane il rimpianto per la carta: nello studio avrebbe ben figurato, e avendola costantemente sotto gli occhi avrei potuto ogni tanto staccare e volare con la mente oltre le Alpi. In Italia mi sarà difficilissimo, se non impossibile, rintracciarne una. Dovrò limitarmi a vedere ogni possibile film ambientato a Vienna, come già faccio per quelli girati in Islanda (ma di questa una bella carta d’antan la possiedo), e gioire ogni volta che mi sembrerà di riconoscere un luogo che ho frequentato, e di poter entrare di soppiatto nell’azione. È l’unico modo, alla mia età, per illudersi di viaggiare ancora da protagonisti.