di Paolo Repetto, 28 febbraio 2025

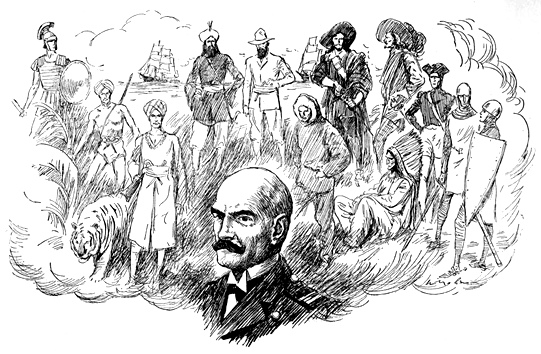

La prima lettura de l’Emilio di Rousseau (portata avanti con molta fatica, perché avevo forse diciassette anni, e il libro è di una noia mortale: ma all’epoca divoravo qualunque cosa potesse aiutarmi a crescere) mi lasciò francamente deluso. Cercavo un’educazione alla libertà e avevo di fronte uno che la concepiva così: “Non deve voler fare altro che quel che vogliamo che faccia: non deve muovere un passo senza che noi l’abbiamo previsto: né aprir bocca senza che noi sappiamo quel che egli sarà per dire”. E che riteneva diseducativa prima dei vent’anni la lettura di qualsiasi altro libro che non fosse il Robinson Crusoe. Va da sé che ho cancellato Rousseau dall’elenco dei miei maestri (l’ho riletto solo per cercare conferme negative). Oggi, sessant’anni dopo, mi rendo conto che ho potuto sottrarmi alle seduzioni della sua falsa rivoluzione pedagogica perché avevo già in saccoccia la lettura di ben altro Emilio, maestro nostrano misconosciuto, e anzi, vilipeso, tanto dalla critica letteraria quanto dalla pedagogia più “innovativa”: l’Emilio Salgàri (accento sulla penultima sillaba) da Verona.

Nelle migliaia di pagine che ho scritto negli ultimi trent’anni il nome di Salgari compare però raramente, e solo di sponda. L’ho ingiustamente trascurato, forse perché continuo a darlo per scontato, mentre anche per i lettori più attempati non lo è più da un pezzo. Eppure, se volessi indicare il pilastro portante della mia educazione dovrei fare riferimento proprio a lui.

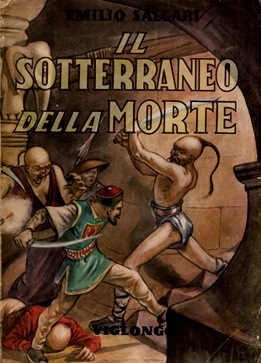

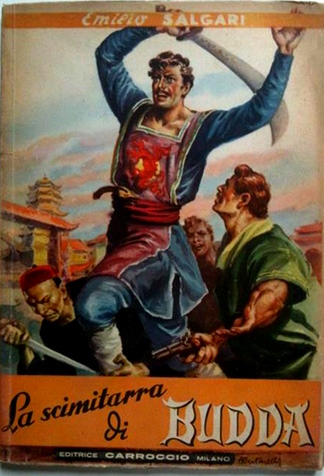

L’incontro con Salgari non ha celebrato il mio rito di passaggio dall’infanzia all’adolescenza: prima erano già venuti Kim e Capitani coraggiosi, e anche I ragazzi della via Paal. Ma a partire dagli otto-nove anni ho iniziato a ricevere da Genova, mittente un cugino di una decina d’anni più anziano, i primi tomi dell’inesauribile saga salgariana. La fornitura è andata poi avanti sino alla piena adolescenza. Erano volumetti in genere piuttosto consunti e gualciti (anche mio cugino li leggeva già di seconda mano, la gran parte erano stati pubblicati prima della guerra), edizioni povere, in brossura, stampate su carta grossolana e in caratteri piccolissimi, per economizzare sul numero di pagine. Ma avevano magnifiche copertine, e alcuni erano anche arricchiti da illustrazioni, dentro o fuori testo, che non potevano non farti sognare. Prima di approdare alle medie mi ero già ripassato per intero tutto il ciclo della jungla nera e quello dei corsari, nonché quello della prateria. E alla fine delle medie avevo collezionato (anche materialmente) più di cinquanta titoli, la maggior parte dei quali conservo tuttora, e ai quali voglio pagare qui un piccolo e purtroppo inadeguato tributo.

Niente paura: non intendo fare un’analisi critica delle trame o della scrittura, ma solo rievocare l’effetto che le letture salgariane potevano avere su un ragazzino di quell’età. E per farlo prescindo dai titoli e dai cicli più conosciuti, quelli che ho citato sopra. Salgari ha infatti scritto moltissimo altro (più di duecento tra racconti e romanzi) e ha spaziato con le sue storie in ogni angolo della terra e in ogni epoca della storia. Si va da Le figlie dei faraoni e Cartagine in fiamme a Le meraviglie del Duemila, passando per le guerre anglo-spagnole, la rivoluzione americana, la rivolta dei boxer, la guerra russo-giapponese, e saltando dai deserti africani alla steppa siberiana, al Siam e alla Cina, dall’Artide all’Antartide, dal Perù allo Yucatan e all’Alaska, dall’India alla Persia, e naturalmente solcando tutti i mari e gli oceani che ci stanno in mezzo.

Potrei già fermarmi qui. Qualche anno fa ho chiesto ad un allievo dell’istituto che dirigevo se sapeva dove si trovasse l’Atlante, e mi ha risposto “Probabilmente in biblioteca”. Aveva le sue brave ragioni, non dovevo fargli una domanda del genere, era come chiedergli dove si trovano Tomsk e Irkutsk, o lo Xi Jiang, ma a me sembrava naturale lo sapesse: sono i luoghi dove si svolgono le vicende de Sull’Atlante, de Gli orrori della Siberia e de La scimitarra di Budda. Sono convinto che pochissimi – o forse nessuno – tra gli studenti liceali di oggi possiedono conoscenze geografiche pari a quelle che avevo io all’uscita dalle elementari. A casa leggevo Una sfida al polo e Al Polo australe in velocipede, e a scuola andavo poi a rintracciare i luoghi delle vicende sul grande planisfero e sulla fantastica carta murale delle esplorazioni (quella che fa bella mostra di sé oggi al capanno) che hanno mitigato la mia noia per cinque anni. Per non parlare della storia. Non ho mai avuto il coraggio di chiedere cosa i miei studenti sapessero della rivolta dei boxer che mi aveva tanto intrigato ne I sotterranei della morte, temendo di sentirmi rispondere che erano una razza canina o un intimo maschile di Calvin Klein.

Basterebbe questo, dicevo. In realtà, non basta. Perché queste conoscenze, che peraltro non avrei potuto attingere a nessuna altra fonte, perché in casa non c’erano atlanti o enciclopedie o libri di storia, e che ho poi imparato ad affinare leggendo Verne e London e Dumas (perché a scuola, persino alle superiori, si guardavano bene dal trasmettermele), non erano affatto fini a se stesse, non si riducevano a un arido sapere enciclopedico, ma si traducevano immediatamente in modelli etici e in progetti di vita. All’epoca, un dodicenne che avesse visto i film di John Ford, letto i libri di Salgari, frequentato una scuola elementare nella quale ti insegnavano la calligrafia e un oratorio dove ti inculcavano il rispetto, aveva già appreso i fondamentali. Quel che veniva dopo erano variazioni sul tema. E intanto, per l’immediato, quelle conoscenze erano adrenalina cerebrale, tracce e fondali per i giochi collettivi nel bosco o al fiume e per quelli solitari in soffitta, con i soldatini mutilati (anch’essi eredità del parente genovese).

Salgari sgrossava alcune coordinate etiche, le stesse d’altra parte che si ritrovavano nei film di Ford e nei fumetti dell’Intrepido e del Vittorioso (e si, anche in quelli di Tex). Mostrava un’umanità divisa in buoni e cattivi, in persone oneste e leali e in farabutti infidi e malvagi, aggiungendo però che quasi mai le etichette e le immagini ufficiali corrispondono alla realtà: tanto che i suoi eroi sono o diventano nella quasi totalità dei ribelli, dei proscritti, dei perseguitati. Diceva insomma quello che gli uomini hanno sempre saputo, ma che la cultura dell’ultimo secolo sdegnosamente rifiuta in nome di un buonismo deresponsabilizzante e di un relativismo mal declinato, e che solo timidamente qualcuno comincia oggi ad accettare: che cioè l’indole di ciascun individuo non è forgiata dall’ambiente o delle contingenze storiche, ma determinata dalla natura, e l’ambiente e le contingenze possono al più accentuarne i tratti. Che la consapevolezza di questo dato di fatto è pienamente compatibile con il desiderio di vivere una vita più responsabile e di battersi per realizzare una società più giusta (non certo perfetta), e ne è anzi la condizione imprescindibile, perché consente di attrezzarsi spiritualmente, con sano realismo, contro gli scacchi e le disillusioni, e di perseverare. Le esperienze e le conoscenze maturate nei successivi sessanta e passa anni mi hanno aiutato a cogliere anche le sfumature, a leggere la storia e la società con criteri meno grossolani, ma direi che la sostanza è rimasta quella. Del resto, le conseguenze della lettura “politicamente corretta” le abbiamo quotidianamente sotto gli occhi.

Questo modo di pensare oggi non è affatto “mainstream”, collide decisamente con le tendenze della cultura dominante. Ne circola invece una versione stravolta, per la quale ciascuno si sente depositario di una sua “verità”, di una sua etica, di una sua memoria e di suoi diritti da opporre alle verità, ai diritti, alla memoria degli altri.

Salgari è stato naturalmente accusato dalla cancel culture di avere un approccio imperialista, quando basterebbe il ciclo della Malesia, l’eroe del quale è un asiatico mentre il perfido nemico è il colonizzatore inglese, a smentire questa accusa. Di essere razzista, mentre in realtà i protagonisti positivi dei suoi romanzi appartengono alle etnie più diverse, e spessissimo i loro antagonisti sono dei bianchi malvagi (vedi Le aquile della steppa, La favorita del Mahdi, La perla sanguinosa); e mentre ne I predoni del gran deserto il protagonista, un aeronauta che maneggia disinvoltamente tutte le tecnologie, sceglie alla fine di vivere con i tuareg del Sahara e di abbracciarne la cultura. Gli viene imputata anche la misoginia, senza considerare che in più di un’occasione sono le protagoniste femminili a condurre il gioco e a risolvere le situazioni (vedi Capitan Tempesta, o Jolanda, la figlia del corsaro Nero, o anche La scotennatrice).

Ora, questa mia difesa varrebbe tanto quanto le accuse che sono state mosse, se non si tenesse conto del clima intellettuale nel quale il veronese scriveva, e delle circostanze specifiche per cui lo faceva. Salgari scriveva all’epoca dei maggiori successi dell’imperialismo occidentale, celebrati con entusiasmo, salvo pochissime eccezioni, dal mondo della cultura, e in sostanza positivamente condivisi anche dai ceti popolari: e cercava di star dietro al gusto del pubblico, e di rispondere alle aspettative di chi finanziava le riviste sulle quali comparivano i suoi racconti. Scriveva cioè per sopravvivere, cosa che gli riusciva a stento, e quindi non ha senso attendersi da lui chissà quale spirito “alternativo”, anticapitalistico e anti-imperialistico. Oltretutto non sono sicuro che un Salgari meno anarcoide, più allineato agli odierni parametri della correttezza politica, mi sarebbe altrettanto piaciuto, e nemmeno mi interessa. So che mi ha raccontato un mondo tutt’altro che ideale, e che mi ha insegnato almeno che non bisogna mai arrendersi: io mi sono divertito, mi sono appassionato e ho continuato comunque a pensare con la mia testa.

Se invece la mettiamo sul piano della “qualità” letteraria il discorso certamente cambia. A cercare di rileggerlo oggi, infatti, fatta la tara alle suggestioni che una reimmersione nell’infanzia può evocare, Salgari riesce quasi indigeribile. E immagino lo sia tanto più per un nativo digitale, abituato a concentrarsi solo per lo spazio di un tweet. Non è Stevenson, e nemmeno Verne, non ha retto al tempo. D’altro canto, non ha mai ambito al Nobel, anche se come testimone dei temi della cultura popolare lo avrebbe meritato più di Dario Fo.

Anche sotto questo aspetto quindi le accuse che gli vengono rivolte dimostrano che non si è capito nulla dello spirito col quale scriveva e delle condizioni nelle quali lo faceva. Era pagato un tanto (in realtà, molto poco) a pagina, e questo spiega perché tirasse in lungo le vicende con ogni pretesto: così come si spiegano con la pubblicazione a puntate le molte incongruenze nelle quali cade. A volte era impegnato a scrivere due o tre storie contemporaneamente: è già molto non trovarne i protagonisti sballottati dall’una all’altra. Gli vengono imputate anche numerose imprecisioni o approssimazioni storiche (che volendo si possono trovare però persino in Tolstoj), la scarsa scorrevolezza, perché introduce continuamente lunghe dissertazioni di botanica, di zoologia, di geografia, di antropologia, e il ricorso massiccio al taglia e incolla, praticato pescando direttamente dalle enciclopedie dell’epoca, dai libri altrui o dal Giornale Illustrato dei Viaggi. La spiegazione è sempre la stessa, la necessità, il fiato degli editori costantemente sul collo (e del resto, la pratica del taglia e incolla è diffusissima negli ambienti culturali: con altri mezzi e con altro talento l’ha adottata anche Umberto Eco).

Chiarito ciò, la mia riconoscenza nei confronti di Salgari non muta di una virgola. Riguarda ciò che ha rappresentato, nella formazione mia e in quella di due o tre generazioni precedenti, non ciò che può rappresentare in assoluto nell’ambito della letteratura e della pedagogia. Riguarda il fascino che i suoi romanzi, a dispetto di tutti i loro limiti, esercitavano, il piacere immediato e i sogni e soprattutto la voglia di continuare a leggere, che sarebbe durata per tutta la vita, che riusciva a trasmettere. Per questo il mio tributo si ferma qui.

Piuttosto, vorrei aggiungere un paio di postille e di riflessioni che ho maturato proprio mentre stendevo questo pezzo.

• La prima riguarda José il peruviano, che all’epoca era uno dei miei romanzi preferiti (anche perché sembrava lo avessi letto solo io). Bene, ho scoperto ultimamente che si tratta di un’opera postuma, pubblicata dal figlio Nadir sviluppando una trama già abbozzata dal padre. Avevo intenzione di provare a rileggerla, ma questa scoperta mi ha frenato. Preferisco lasciare intatta, anche se molto sbiadita, l’impressione che ne avevo riportato all’epoca.

• Mentre leggevo Tra noi e la libertà, il racconto autobiografico di Sławomir Rawicz sulla fuga sua e di un gruppetto di compagni da un campo di lavoro sovietico in Siberia (ne è stato tratto anche un bel film, The Way Back, di Peter Weir), mi è parso che l’odissea dei fuggitivi ricordasse molto da vicino quella descritta ne Gli orrori della Siberia. Dubito che Rawicz abbia mai potuto leggere Salgari, ma in alcuni punti sembra che lui e gli altri cinque disperati abbiano seguito proprio lo stesso itinerario, incontrate le stesse difficoltà. Il che testimonia della preparazione del nostro, che la Siberia la conosceva solo sulle carte e dai giornali di viaggi. A meno che … L’unico precedente di narrazione di un’evasione dai gulag che io conosco è nelle Memorie di un rivoluzionario di Kropotkin, pubblicato nel 1899. Dal momento che il romanzo salgariano è stato pubblicato l’anno successivo, mi piace pensare che sia stato ispirato dalla conoscenza delle opere dell’anarchico russo.

• C’è una indubbia attenzione di Salgari nei confronti delle nuove tecnologie emergenti, anche se è rivolta più agli aspetti emozionali che a quelli funzionali. Al polo australe in velocipede e Una sfida al polo rispondono naturalmente alle suggestioni e alle curiosità create dalle ultime grandi imprese di esplorazione, quelle polari: ma ciò che le rende particolari è il fatto che questa sfida si gioca coi mezzi tecnici più avanzati dell’epoca, le biciclette e le automobili, in realtà del tutto inadatte a quegli ambienti naturali.

Allo stesso modo, nel dittico dell’aria (I figli dell’aria e Il re dell’aria), che ricalca per molti aspetti le storie di Verne aventi come protagonisti Nemo e il Nautilus, e più ancora le vicende di Robur il conquistatore, si introduce una fantastica macchina volante, lo Sparviero, con la quale i protagonisti sfuggono dapprima ad una esecuzione in Cina e poi alla detenzione in un lembo estremo della Siberia. A differenza di Verne, però, Salgari non sembra affatto interessato ai dettagli tecnici e alla verosimiglianza del mezzo. Lo Sparviero evoca piuttosto le immagini di draghi preistorici che popolano gli odierni racconti fantasy.

• Sui titoli e sulle copertine. Una parte della mia fascinazione per i romanzi salgariani va riconosciuta anche alle scelte dei titoli e alle copertine. Molte di queste ultime le ricordavo ancora, anche prima di riprendere in mano i volumi per scrivere queste righe. Non mi ero mai preoccupato però di verificare chi fossero gli illustratori. Ho trovato i nomi di Albertarelli, di D’Antona, di Della Valle e di altri maestri che avevo conosciuto negli stessi anni soprattutto attraverso i fumetti. Ho anche realizzato che lo stile delle immagini era esattamente lo stesso di quello dei manifesti cinematografici dell’epoca (e probabilmente erano gli stessi anche gli illustratori), il che contribuiva senz’altro a moltiplicare esponenzialmente le possibilità di fantasticare.

Quanto ai titoli, ne ho sperimentato la particolare forza evocatrice continuando a desiderare invano per anni Le selve ardenti, e fantasticandoci sopra. Quando finalmente sono arrivato a possederlo, ho atteso a lungo prima di leggerlo: un po’ perché avevo ormai parcheggiati in attesa un sacco di altri libri “più adulti”, ma soprattutto perché temevo che la storia si rivelasse non all’altezza di quelle che nel frattempo ero andato mentalmente costruendomi sollecitato da quel titolo straordinario. In effetti andò poi così, le aspettative furono un po’ deluse, ma il potere evocativo comunque rimane. Per rendersene conto è sufficiente fare il confronto con l’omologa titolazione di un altro libro che mi è rimasto carissimo, La foresta in fiamme, scritto da James Oliver Curwood. Questo mi dice di una foresta che brucia, l’altro di un mondo che può spaziare dalla fantasia di Dante a quella Tolkien, anche se il modello linguistico è in questo caso probabilmente D’Annunzio.

Con buona pace di Curwood, e dei non devoti di Salgari, almeno nei titoli non c’è confronto.

Torniamo ora a La Salle, e soprattutto a Tonti. Una volta arrivati sul Niagara, il piano prevede di impiantare un forte e di costruire un vascello per esplorare le rive dei Laghi e cercare la via fluviale di sbocco verso l’ovest. A Tonti spetta il primo compito, ma i guai cominciano subito. Enrico si becca, infatti, la peste, una delle esportazioni europee di maggior successo nell’interscambio con le colonie del nuovo mondo. Arriva sino in punto di morte, ma ha una fibra eccezionale e ne esce in tre mesi, sempre più magro e pieno tuttavia di anticorpi che gli garantiranno per anni una sorta di immunità. Si affretta quindi a completare la costruzione dell’avamposto (che prende il nome beneaugurante di fort Crèvecoeur, forte Crepacuore), mentre La Salle torna in Canada per organizzare la seconda fase, e il vascello, battezzato Le Griffon, dopo un primo viaggio sino alla Green Bay, sul lago Michigan, scompare col suo equipaggio (probabilmente affondato, ma secondo un’altra versione venduto con tutto il carico ai mercanti di pellicce). Il forte viene terminato appena in tempo, perché deve poi essere difeso per un anno intero dalle incursioni degli Irochesi, con i pochi uomini che sono rimasti di guarnigione. Tonti è in pratica in balìa degli avversari, ma allorché questi si presentano con dei doni per ammorbidirlo li butta fuori a calci, chiarendo subito di che stoffa è fatto. Alla fine, quando La Salle non arriva e tutto ormai sembra perduto, dà fuoco alle fortificazioni e con una sortita disperata rompe l’assedio indiano e porta in salvo i suoi compagni.

Torniamo ora a La Salle, e soprattutto a Tonti. Una volta arrivati sul Niagara, il piano prevede di impiantare un forte e di costruire un vascello per esplorare le rive dei Laghi e cercare la via fluviale di sbocco verso l’ovest. A Tonti spetta il primo compito, ma i guai cominciano subito. Enrico si becca, infatti, la peste, una delle esportazioni europee di maggior successo nell’interscambio con le colonie del nuovo mondo. Arriva sino in punto di morte, ma ha una fibra eccezionale e ne esce in tre mesi, sempre più magro e pieno tuttavia di anticorpi che gli garantiranno per anni una sorta di immunità. Si affretta quindi a completare la costruzione dell’avamposto (che prende il nome beneaugurante di fort Crèvecoeur, forte Crepacuore), mentre La Salle torna in Canada per organizzare la seconda fase, e il vascello, battezzato Le Griffon, dopo un primo viaggio sino alla Green Bay, sul lago Michigan, scompare col suo equipaggio (probabilmente affondato, ma secondo un’altra versione venduto con tutto il carico ai mercanti di pellicce). Il forte viene terminato appena in tempo, perché deve poi essere difeso per un anno intero dalle incursioni degli Irochesi, con i pochi uomini che sono rimasti di guarnigione. Tonti è in pratica in balìa degli avversari, ma allorché questi si presentano con dei doni per ammorbidirlo li butta fuori a calci, chiarendo subito di che stoffa è fatto. Alla fine, quando La Salle non arriva e tutto ormai sembra perduto, dà fuoco alle fortificazioni e con una sortita disperata rompe l’assedio indiano e porta in salvo i suoi compagni.  Ma Tonti non è fatto per la vita sedentaria: nel 1687 è già al fianco del marchese di Denonville per una spedizione contro i Seneca, una delle cinque nazioni Irochesi. Fa la sua parte nella carneficina e rientra a Fort St. Louis, dove l’anno successivo viene a conoscenza tramite gli indiani della morte di La Salle: quello che non sa è che il marchese è stato ucciso dai suoi stessi uomini.

Ma Tonti non è fatto per la vita sedentaria: nel 1687 è già al fianco del marchese di Denonville per una spedizione contro i Seneca, una delle cinque nazioni Irochesi. Fa la sua parte nella carneficina e rientra a Fort St. Louis, dove l’anno successivo viene a conoscenza tramite gli indiani della morte di La Salle: quello che non sa è che il marchese è stato ucciso dai suoi stessi uomini.