di Paolo Repetto, 2 maggio 2018

28 aprile 2018

…bentrovato. sarò brevissimo. facendo seguito a quanto anticipato telefonicamente, sarebbe mia intenzione organizzare una mostra, non troppo convenzionale, avente come tema il dolore (ovviamente nelle molteplici accezioni e sfumature). Alcuni lavori sono già esistenti, altri in fase di realizzazione … e di condivisione … critica. Se a te facesse piacere sarei lieto di averti come compagno di avventura nelle vesti che tu ritieni più consone.

Ti allego il minicatalogo che ha realizzato mio figlio in occasione della mostra Artevicenza 2018 alla quale ho partecipato, confidando in un tuo contributo critico e, perché no, in un incoraggiamento (dato il momento …). Ti saluto e ti auguro un buon primo maggio. Roberto

Carissimo Roberto,

ho letto la tua mail e ho visto il catalogo, e stasera riesco finalmente a risponderti con un po’ di calma. Se ho capito bene gradiresti un mio coinvolgimento “critico” nell’iniziativa che stai varando. Sono senz’altro lusingato dall’offerta, ma devo manifestarti alcune perplessità, che non riguardano il merito delle tue opere, ma qualcosa di molto più complesso che sta loro alle spalle.

Da quello che ho visto, tu interpreti l’arte come una forma di testimonianza e di denuncia. Uno strumento per scuotere e svegliare le coscienze, per mantenerle vive e vigili di fronte al male del mondo. Non è un caso che il tema della tua ricerca sia il dolore. Tutto questo nelle intenzioni va benissimo. Ma, al di là della tua personalissima presa ed espressione di coscienza, che naturalmente ha comunque un valore di per sé, ritieni che negli altri possa sortire qualche effetto? E, ciò che soprattutto mi preme, che sia questo il senso dell’arte?

Io qualche dubbio lo avrei. Intanto, sugli effetti. Tutta l’arte contemporanea (la faccio iniziare dall’Espressionismo, ma volendo si può risalire anche un po’ indietro, agli impressionisti) si propone come arte di denuncia. In un primo momento solo dei limiti del nostro sguardo, poi dell’indifferenza o del sonno della nostra coscienza. Si è tradotta quindi in una operazione continua di avanguardia, il che se ci pensi bene è un controsenso, è l’equivalente di quella immagine manzoniana per cui se tutti si alzano in punta di piedi per vedere meglio è come se tutti rimanessero coi talloni a terra. Le avanguardie sono tali solo se dietro arriva il grosso: un esercito di sole avanguardie è un assurdo. Può scompigliare, se tutto va bene, momentaneamente il nemico. Se tutto va bene, dicevo: perché c’è anche il rischio che le avanguardie si disperdano nella loro fuga in avanti, e finiscano per fare una loro guerra sterile, diventando fini a se stesse e autoreferenziali. Soprattutto quando intervengono altri fattori, che nel nostro caso possono essere ad esempio la subordinazione alle regole di un mercato multiforme o la presenza di altre tecniche di produzione o di modalità d’uso dell’immagine che hanno un impatto ben maggiore.

Mi spiego meglio. Tu hai scelto come tema il dolore. Scelta lodevolissima, ce n’è tanto nel mondo e non ne abbiamo mai sufficiente coscienza. Per parlarne, per indurre alla riflessione, hai in mente una mostra, che è comunque un evento, e come tale rientra nel circuito di una serie infinita di eventi, molti dei quali peraltro incentrati sullo stesso tema (esiste, ho scoperto, anche un festival della disperazione). Non dico che ne fai biecamente “spettacolo” come nei salotti della tivù pomeridiana, o nelle spregevoli pubblicità delle fondazioni caritative: anzi, l’intento sarebbe esattamente l’opposto, sarebbe quello di incidere con un segno che non sia leggero e ruffiano, che urtichi magari chi lo vede e gli imponga di grattarsi l’anima attorno alla puntura. Ma quale pensi sia, in definitiva, il risultato? Siamo talmente sommersi da immagini e da speculazioni sul dolore, così come, allo stesso modo, sulle ferite all’ambiente, sulla violenza dilagante, sull’imbecillità trionfante, da esserci ormai assuefatti: e in più, anche quando rimaniamo consapevoli che tutta questa bruttura esiste realmente, che non è solo un ingrediente morboso per giochini virtuali, sappiamo che ci viene proposta attraverso le regole di un mercato, che viene trattata e commercializzata come un qualsiasi prodotto industriale da consumarsi alla veloce. Qualsiasi “evento”, mostra, festival, convegno di premi Nobel o sagra paesana, è uno scaffale da supermarket, allo stesso modo di una trasmissione televisiva o di un sito sul web, indipendentemente dal fatto che la merce esposta rechi un’etichetta col prezzo o meno.

Aspetta a sbuffare. So di dire cose ovvie, ma forse meno ovvia è la direzione verso la quale vado a parare. E comunque, a questo punto sarebbero legittime almeno un paio di tue obiezioni. Le anticipo io, così sgombriamo il terreno da fraintendimenti e arriviamo poi al punto chiave. La prima obiezione riguarda il fatto che l’arte è inserita da sempre, e non solo da oggi, in un circuito commerciale. Lo era ai tempi di Fidia, e prima ancora, così come lo è stata nel Rinascimento e in ogni altra epoca. È verissimo: l’artista ha sempre risposto alle richieste di committenti, fossero la chiesa o i potenti o i benestanti di turno. Forse oggi è cambiato solo il meccanismo, per cui è ormai l’offerta a condizionare la domanda, e ciò rende l’artista in apparenza più libero. Ma in realtà lo rende solo superfluo. Un tempo la funzione dell’artista era cruciale: era l’unico produttore di immagini, e quelle immagini avevano un potere comunicativo e condizionante immenso, quale che fosse la causa che promuovevano. Oggi la produzione di immagini è alla portata di tutti, e il moltiplicarsi di queste ultime ne cancella paradossalmente il peso.

Non solo: un tempo quelle immagini, proprio per lo scopo al quale erano subordinate, dovevano essere “accattivanti”. Dovevano piacere, prima e piuttosto che far pensare: tanto meglio funzionavano quanto più erano esteticamente gradevoli, ovvero accettabili rispetto al senso comune diffuso del “bello”. Persino quelle orrifiche, gli inferni di Bosch o i giudizi universali, giocavano sulla bellezza del contrappasso, dell’assurdo conclamato e speculare rispetto a quel senso comune. Erano comunque inserite in un gioco equilibrato di specchi, in trittici che risolvevano il male o la meschinità del reale entro una superiore armonia celeste. Alcune di quelle immagini finivano però per trascendere gli scopi della committenza, e qualche volta persino gli intenti dell’autore, per assumere e per trasmettere un significato che andava ben oltre le contingenze politiche e religiose e il sottofondo culturale nel quale erano nate. Per motivi diversi, ma tutti riconducibili poi ad uno soltanto, quelle immagini testimoniavano l’esistenza nell’animo degli uomini di una aspettativa di bellezza che vinceva il trascorrere del tempo e dei gusti. E su questo tornerò.

Passo invece alla seconda obiezione, che riguarda lo specifico della modalità espressiva. È chiaro, siamo assuefatti alle istantanee dell’orrore rubate dai reporter di guerra, ai documentari sulla miseria, sulla sofferenza, sull’ingiustizia, sulla violenza, sulla catastrofe ambientale al punto da riuscirne a volte persino infastiditi. Ma la pittura racconta in modo diverso: quella come la tua richiede ad esempio uno sforzo di decodificazione, di interpretazione, insomma, una complicità: non dovrebbe avere a che vedere con l’assuefazione alle immagini. Dovrebbe giocare sullo “scandalo” non dei contenuti, ma delle forme in cui questi contenuti vengono suggeriti. Di qui Burri e Manzoni, e le performance sadiche della Biennale o le “provocazioni” di Documenta, insomma, tutta quella roba li, concettuale o concettuosa o semplice paccottiglia, di cui si è riempito tutto il secondo Novecento. Ebbene, credi che qualcuno si scandalizzi ancora? Quando poi, quotidianamente, la realtà va ben oltre ogni possibile e pensabile provocazione, oltre ogni paventabile e profetizzabile orrore?

Questo a mio giudizio vale, pur con tutti i dovuti distinguo, anche per la tua scelta espressiva. Le tue piccole continue tracce ematiche escono sconfitte dalla quantità industriale di sangue sbattuto in faccia allo spettatore in una qualsiasi sequenza di un telefilm proposto all’ora dei pasti. D’accordo, il contesto è ben diverso, dovrebbero andare a contrapporsi proprio a quella esibizione spettacolare, grottesca e banalizzante del tragico: ma, non avertela a male, non è così. Non lo è più. Temo che le tue opere saranno digerite senza difficoltà alcuna da stomaci assuefatti a ben altro, e che non si andrà oltre il “mi piace”, il “non mi piace” o il “che cavolo mi rappresenta?”.

E questo ci porta al dunque. Non vorrei essere frainteso. Non ti sto dicendo di lasciar perdere e di dedicarti ad altro (l’ho fatto con un tuo compagno, si, proprio lui, Mirco, tanti anni fa, e ancora oggi ironicamente me lo rinfaccia – ma io rimango convinto di quel che dicevo). Sto semplicemente sostenendo che per me l’arte, oggi più che mai, dovrebbe tornare al suo vecchio ruolo. Che è poi quello di testimoniare la possibilità della bellezza. L’arte è (dovrebbe essere) il regno della libertà, quindi entro i suoi confini ciascuno dovrebbe sentirsi libero di testimoniare ciò che vuole (quali siano, e se ci siano, questi confini, è un discorso troppo complicato per lo spazio di una lettera: sappi comunque che per me esistono, anche se non seguono affatto le linee tracciate dalla critica ufficiale). Ma si è liberi solo quando si possiedono i mezzi, ovvero le competenze, che consentano una scelta vera, e quando si ha un’idea di cosa fare della propria libertà. Bene: le competenze tu le hai. Hai sensibilità, ha una cultura artistica alle spalle, hai padronanza tecnica. Puoi scegliere di fare ciò che vuoi: e dai anche l’impressione di saperlo, quello che vuoi.

Ma qui, se me lo consenti, mi inserisco io, che ho scelto un altro ruolo, quello in cui mi hai conosciuto, di insegnante “pungolatore”: e ti suggerisco di alzare lo sguardo da terra, dove certamente non puoi vedere altro che fango e polvere e tracce di sangue, e di provare a guardare ad altezza d’uomo, o magari anche un po’ più in su (ma non troppo, perché allora l’uomo lo perdi di vista). Cosa rimane di tutta la produzione artistica del passato? O meglio, cosa percepiamo come “artistico”, che nel senso comune vale tout court come “bello”, al di là del condizionamento dei canoni culturali entro i quali siamo stati educati, o delle particolari sfumature di gusto con le quali ogni epoca colora la sua percezione? Perché rimango affascinato nella stessa misura, anche se non allo stesso modo, da una statua di Prassitele, da un Budda thailandese o da un totem degli indiani Abenaki? Perché credo esista un “gusto” universale, una idea “originaria” di bellezza comune a tutti gli uomini, che è stata ed è declinata in varie maniere, ma è comunque immediatamente (cioè senza mediazioni) percepibile, prima e a dispetto di qualsiasi analisi. È la stessa idea di bellezza che mi pervade fino allo struggimento davanti ad uno stupendo scenario naturale, sia esso il mare o un deserto o una vallata alpina, e che ha indotto lo stesso sentimento probabilmente già nei primi sapiens. Questa idea esiste, a dispetto di tutto il relativismo dei valori estetici e il decostruzionismo e il postmodernismo predicati negli ultimi decenni. Potrei persino cercare di spiegarla (è fatto molto bene in un libro che ho letto di recente, Una bellissima domanda, di Frank Wilczec) chiamando in causa una disposizione biologica per certi equilibri cromatici o volumetrici, per certi rapporti di tonalità sonore, per certe combinazioni chimiche di sapori o odori, ecc… Ma mi basta sapere che esiste, che ha a che fare con l’equilibrio e l’armonia, e ci dice che noi proprio quello vorremmo. Questo desiderio, questo struggimento, la sensazione che ci stiamo perdendo qualcosa di meraviglioso, giustamente connaturata al nostro status di esseri transitori, ci suggeriscono una direzione. Vedere, riconoscere, amare il bello, ci stimola a raggiungerlo, a realizzarlo a difenderlo. Diventa un valore etico.

Questo credo sia lo scopo dell’arte (non necessariamente quello degli artisti, che possono anche perseguirlo inconsapevolmente, mentre credono di essere alla ricerca d’altro): far intravvedere un mondo migliore, delle alternative a ciò che in questo, in quello reale, non funziona. A documentare l’orrore, il negativo, ci pensano già i telegiornali e tutti i loro corollari. Anzi, l’orrore “sono” i telegiornali. E chi vuole coglierlo non ha bisogno, a mio parere, di essere costretto alla riflessione. Dovrebbe bastargli guardarsi attorno. L’arte deve invece parlarmi d’altro. E quando è davvero tale, lo fa anche l’arte contemporanea. Non è necessario scomodare Raffaello o il beato Angelico. In una composizione geometrica di Mondrian i colori sono distribuiti secondo una perfetta proporzionalità di quello che potremmo chiamare il loro peso specifico. Ne consegue una sensazione di equilibrio che appaga il mio occhio, ma non addormenta la mia coscienza. Crea un parametro ideale al quale rapportare tutta la realtà che sta fuori, e che mi consente di cogliere più evidenti, e meno tollerabili, gli squilibri. Kandinsky getta poi una pietra sulla composizione, e i colori schizzano sulla tela da tutte le parti: ma il loro rapporto “quantitativo”, il loro equilibrio, rimane lo stesso, e io lo percepisco. Il che significa che quando poi guardo al mondo che mi circonda non pretenderò che i colori siano divisi da linee, muri, confini, intruppati negli stessi poligoni, ma solo che siano distribuiti in maniera armonica.

Sto parlando di una tensione verso l’ideale che un tempo si chiamava utopia, e che oggi non abbiamo più il coraggio di chiamare così per l’abuso e lo strazio che del termine è stato fatto. Ecco, l’arte per me deve essere la garante di questa tensione, deve fare si che non venga mai meno, e che conservi al tempo stesso la consapevolezza di essere sogno, perché non si trasformi in incubo. Deve raccontare la bellezza in ogni sua possibile manifestazione, per non consentire a che ci rassegniamo a perderla. Vedi, sarò sacrilego, ma non credo affatto che Guernica sia il miglior manifesto possibile contro gli orrori della guerra (al di là del fatto che nemmeno un decimo di coloro che lo conoscono, che l’hanno visto almeno una volta, sa a che guerra e a che episodio si riferisca). Credo invece che se abituassimo sin dalla culla i nostri pargoletti a conoscere e riconoscere il Bello (pensa alle illustrazioni di Dulac o di Rackam per i libri di fiabe, o di Doré per il Don Chisciotte; pensa ai film di John Ford) e arginassimo un po’ i danni creati dal cinema, dalla televisione, da internet, dalle visite scolastiche al Parlamento, opponendo loro una “estetica positiva”, una estetica dell’esemplarità, ne faremmo degli esseri felicemente disadatti. E il manifesto migliore contro la guerra diverrebbe la Primavera del Botticelli. Il dolore lo conosceranno, purtroppo per loro, molto presto. Forse dovremmo offrire degli spiragli di idealità, per affrontarlo.

Ti renderai conto, a questo punto, che i margini per un mio “intervento critico” rispetto alla tua opera sono piuttosto ridotti. E non solo rispetto alla tua opera, ma a tutto ciò cui oggi è riconosciuto lo statuto artistico, anche al netto delle operazioni più sfacciatamente commerciali o della paccottiglia contrabbandata dalle gallerie. Ciò non significa affatto che non sia interessato a discuterne: ma sulle mie convinzioni sono rigido come i Cinque stelle. Mi auguro comunque che il nostro dialogo non si interrompa qui: una delle forme più alte di bellezza è rappresentata dai dialoghi di Platone, dove si, è vero, tutti in realtà sono già d’accordo sin dall’inizio, ma le argomentazioni con le quali si raggiunge e si giustifica questo accordo rimangono affascinanti. In scala (molto) ridotta, questo può valere per qualsiasi dibattito.

A presto, Paolo

Bohemien e viaggiatore squattrinato fino a cinquant’anni, pittore e illustratore di successo dopo, Elihu Vedder (New York 1836 – Roma 1923) assomma nella sua pittura tutte le possibili contaminazioni e contraddizioni del secondo Ottocento: decadentismo, simbolismo, esotismo. Trascorre l’infanzia a Cuba, si forma artisticamente a New York e poi a Parigi, a vent’anni gira mezza Italia senza un soldo, torna in America e sbarca il lunario disegnando immagini per le prime inserzioni pubblicitarie. Nel frattempo dipinge le sue opere più visionarie, quelle che meglio lo rappresentano e per le quali è ricordato. Quando finalmente il suo talento è riconosciuto si trasferisce nuovamente in Italia, facendo base prima a Roma e stabilendosi poi definitivamente a Capri (questa volta in una villa da lui stesso progettata). Ormai però il momento magico della creatività tormentata è finito: nell’ultima parte della sua vita è un creativo inserito nel sistema: disegna per Tiffany, affresca la sala di lettura della Biblioteca del Congresso a Washington. Nelle sue peregrinazioni ha incontrato e conosciuto Whitman e Melville negli Stati Uniti, Gustave Moreau a Parigi, i macchiaioli in Italia, i Preraffaelliti in Inghilterra. È affascinato dalla pittura Rinascimentale e approda ad un suo singolarissimo ed eclettico simbolismo.

Bohemien e viaggiatore squattrinato fino a cinquant’anni, pittore e illustratore di successo dopo, Elihu Vedder (New York 1836 – Roma 1923) assomma nella sua pittura tutte le possibili contaminazioni e contraddizioni del secondo Ottocento: decadentismo, simbolismo, esotismo. Trascorre l’infanzia a Cuba, si forma artisticamente a New York e poi a Parigi, a vent’anni gira mezza Italia senza un soldo, torna in America e sbarca il lunario disegnando immagini per le prime inserzioni pubblicitarie. Nel frattempo dipinge le sue opere più visionarie, quelle che meglio lo rappresentano e per le quali è ricordato. Quando finalmente il suo talento è riconosciuto si trasferisce nuovamente in Italia, facendo base prima a Roma e stabilendosi poi definitivamente a Capri (questa volta in una villa da lui stesso progettata). Ormai però il momento magico della creatività tormentata è finito: nell’ultima parte della sua vita è un creativo inserito nel sistema: disegna per Tiffany, affresca la sala di lettura della Biblioteca del Congresso a Washington. Nelle sue peregrinazioni ha incontrato e conosciuto Whitman e Melville negli Stati Uniti, Gustave Moreau a Parigi, i macchiaioli in Italia, i Preraffaelliti in Inghilterra. È affascinato dalla pittura Rinascimentale e approda ad un suo singolarissimo ed eclettico simbolismo.

I suoi quadri li abbiamo già visti tutti: magari non direttamente, ma senz’altro attraverso gli adattamenti e le citazioni che ne sono stati fatti nei fumetti e nel cinema. La mia generazione è cresciuta, in genere senza saperlo, nutrendosi per interposta balia con l’arte di Russel. E quell’arte oggi non c’è alcun motivo di rinnegarla, o di declassarla a pittura “di genere”. Semmai va rivendicata come costruttrice di sogni, in un mondo sempre più disincantato. Non importa che Russel sia diventato col tempo un artista “istituzionale” (un suo murale fregia il Campidoglio della capitale del Montana), che gli sia stato dedicato un apposito museo e che le sue opere scaldino il mercato (un dipinto della maturità, Piegans, è stato venduto per sei milioni di dollari): i suoi indiani, i suoi cow boys, i suoi cavalli e le sue terre selvagge ormai ci appartengono. Il suo vero museo è il nostro immaginario.

I suoi quadri li abbiamo già visti tutti: magari non direttamente, ma senz’altro attraverso gli adattamenti e le citazioni che ne sono stati fatti nei fumetti e nel cinema. La mia generazione è cresciuta, in genere senza saperlo, nutrendosi per interposta balia con l’arte di Russel. E quell’arte oggi non c’è alcun motivo di rinnegarla, o di declassarla a pittura “di genere”. Semmai va rivendicata come costruttrice di sogni, in un mondo sempre più disincantato. Non importa che Russel sia diventato col tempo un artista “istituzionale” (un suo murale fregia il Campidoglio della capitale del Montana), che gli sia stato dedicato un apposito museo e che le sue opere scaldino il mercato (un dipinto della maturità, Piegans, è stato venduto per sei milioni di dollari): i suoi indiani, i suoi cow boys, i suoi cavalli e le sue terre selvagge ormai ci appartengono. Il suo vero museo è il nostro immaginario. Russell è coetaneo di

Russell è coetaneo di

La vita di Adolf Wölfli sarebbe tutta qui, una vicenda simile a quella di tanti altri poveri disgraziati come lui. Non fosse che nella reclusione manicomiale Adolf trova una via di sfogo alla sfrenatezza del suo carattere: impara a dipingere, a scrivere e persino a suonare e a comporre musica. Fa naturalmente tutte queste cose a modo suo: dipinge muri, porte, tutte le superfici disponibili dell’ospedale, realizza più di mille disegni e dipinti, scrive un’autobiografia che alla fine consterà di più di venticinquemila pagine (e che intitola significativamente La leggenda di sant’Adolfo), litiga e passa spesso alle vie di fatto con tutti gli altri internati, che non vogliono riconoscere la sua grandezza artistica. Finché il suo caso non diventa oggetto di studi psichiatrici specifici (se ne occupa persino Freud). Solo diversi anni dopo la sua morte però l’originalità della sua opera comincia ad incuriosire anche il mondo artistico, a partire da Breton e dai surrealisti. A farlo definitivamente riscoprire, inserendolo nella corrente dell’“Art Brut”, è nell’immediato dopoguerra il pittore francese Jean Dubuffet.

La vita di Adolf Wölfli sarebbe tutta qui, una vicenda simile a quella di tanti altri poveri disgraziati come lui. Non fosse che nella reclusione manicomiale Adolf trova una via di sfogo alla sfrenatezza del suo carattere: impara a dipingere, a scrivere e persino a suonare e a comporre musica. Fa naturalmente tutte queste cose a modo suo: dipinge muri, porte, tutte le superfici disponibili dell’ospedale, realizza più di mille disegni e dipinti, scrive un’autobiografia che alla fine consterà di più di venticinquemila pagine (e che intitola significativamente La leggenda di sant’Adolfo), litiga e passa spesso alle vie di fatto con tutti gli altri internati, che non vogliono riconoscere la sua grandezza artistica. Finché il suo caso non diventa oggetto di studi psichiatrici specifici (se ne occupa persino Freud). Solo diversi anni dopo la sua morte però l’originalità della sua opera comincia ad incuriosire anche il mondo artistico, a partire da Breton e dai surrealisti. A farlo definitivamente riscoprire, inserendolo nella corrente dell’“Art Brut”, è nell’immediato dopoguerra il pittore francese Jean Dubuffet.

Il caso Boggiani è da manuale. Guido nasce sul Lago Maggiore, in uno dei più bei luoghi d’Italia, nell’anno dell’unità, in una famiglia benestante e colta: grande appassionato d’arte il padre, scienziato il nonno materno. Vive un’infanzia dorata e si ritrova adolescente di successo, ricco e bello, ottimo pianista, poeta, brillante conversatore. E in possesso di un vero talento artistico nella pittura. Si diploma in soli due anni all’Accademia di Brera e diventa l’allievo prediletto di Filippo Carcano. A vent’anni espone a Milano con successo e a ventidue vince il premio “Principe Umberto” con La raccolta delle castagne. È acclamato socio onorario dell’Accademia e viene salutato come la grande promessa nel futuro della pittura italiana. Per sprovincializzarsi si trasferisce a Roma e qui entra nel giro intellettuale di D’Annunzio, di Edoardo Scarfoglio e della rivista Cronaca Bizantina. Presta lo studio al poeta per le sue avventure galanti, bazzica la corte, partecipa alle feste della nobiltà porporata. Ce n’è abbastanza per farne un idiota o un trombone, un fatuo o un disadattato. E invece …

Il caso Boggiani è da manuale. Guido nasce sul Lago Maggiore, in uno dei più bei luoghi d’Italia, nell’anno dell’unità, in una famiglia benestante e colta: grande appassionato d’arte il padre, scienziato il nonno materno. Vive un’infanzia dorata e si ritrova adolescente di successo, ricco e bello, ottimo pianista, poeta, brillante conversatore. E in possesso di un vero talento artistico nella pittura. Si diploma in soli due anni all’Accademia di Brera e diventa l’allievo prediletto di Filippo Carcano. A vent’anni espone a Milano con successo e a ventidue vince il premio “Principe Umberto” con La raccolta delle castagne. È acclamato socio onorario dell’Accademia e viene salutato come la grande promessa nel futuro della pittura italiana. Per sprovincializzarsi si trasferisce a Roma e qui entra nel giro intellettuale di D’Annunzio, di Edoardo Scarfoglio e della rivista Cronaca Bizantina. Presta lo studio al poeta per le sue avventure galanti, bazzica la corte, partecipa alle feste della nobiltà porporata. Ce n’è abbastanza per farne un idiota o un trombone, un fatuo o un disadattato. E invece …

Andreas Achembach è nato a Kassel nel 1815 ed è morto nel 1910, lasciandosi alle spalle una carriera pittorica durata più di ottant’anni, ricca di riconoscimenti e fecondissima di opere. Per la massima parte queste sono conservate nei maggiori musei tedeschi (la Nationalgalerie di Berlino, la Neue Pinakothek di Monaco e le gallerie di Dresda, Darmstadt, Colonia, Düsseldorf, Lipsia e Amburgo). In Italia, presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano si possono ammirare Marina agitata sotto un cielo burrascoso (1853) e Tramonto dopo un temporale a Porto Venere nel golfo della Spezia (1857).

Andreas Achembach è nato a Kassel nel 1815 ed è morto nel 1910, lasciandosi alle spalle una carriera pittorica durata più di ottant’anni, ricca di riconoscimenti e fecondissima di opere. Per la massima parte queste sono conservate nei maggiori musei tedeschi (la Nationalgalerie di Berlino, la Neue Pinakothek di Monaco e le gallerie di Dresda, Darmstadt, Colonia, Düsseldorf, Lipsia e Amburgo). In Italia, presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano si possono ammirare Marina agitata sotto un cielo burrascoso (1853) e Tramonto dopo un temporale a Porto Venere nel golfo della Spezia (1857).

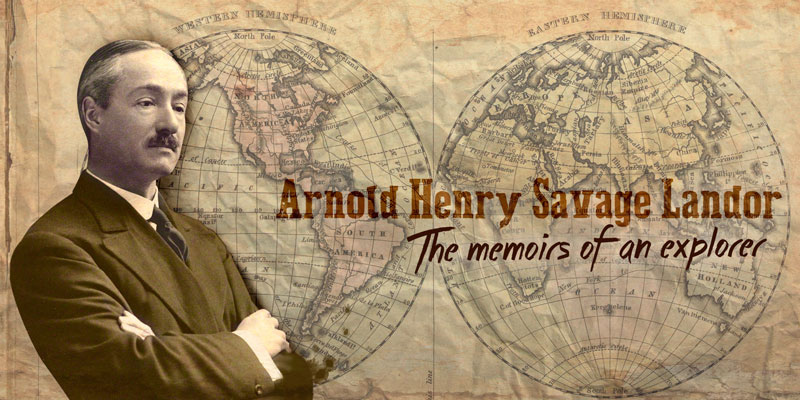

Anche nella pittura si muove controcorrente. Ignora tutti i fermenti impressionistici e post-impressionistici, non si cura di rivoluzioni tecniche ed estetiche. La pittura non è la sua vita. Non gli basterebbe, ha ben altro con cui riempirla. L’arte è uno strumento al servizio della sua curiosità, le dà corpo e la riassume. È antropologia per immagini, che si sovrappone ai racconti di viaggio e acquista poi una dignità autonoma. Landor affida la testimonianza agli occhi (e ai pennelli) anziché all’obiettivo, fissa figure, situazioni e ambienti sul legno delle tavolette anziché sulle lastre fotografiche. Può sembrare una scelta snobistica, in realtà è motivata proprio dall’equilibrio tra le sue passioni. Ed è una scelta che alla fine paga. Perché quelle immagini, a differenza di quelle fotografiche, non sono invecchiate col tempo. Gli Ainu di Landor sono nostri contemporanei, mentre quelli delle rarissime fotografie dell’epoca sono scomparsi da oltre un secolo. La sua arte è inattuale, ma inattuale non significa superata: significa mai attuale, ovvero sempre fuori dal tempo e dalle mode.

Anche nella pittura si muove controcorrente. Ignora tutti i fermenti impressionistici e post-impressionistici, non si cura di rivoluzioni tecniche ed estetiche. La pittura non è la sua vita. Non gli basterebbe, ha ben altro con cui riempirla. L’arte è uno strumento al servizio della sua curiosità, le dà corpo e la riassume. È antropologia per immagini, che si sovrappone ai racconti di viaggio e acquista poi una dignità autonoma. Landor affida la testimonianza agli occhi (e ai pennelli) anziché all’obiettivo, fissa figure, situazioni e ambienti sul legno delle tavolette anziché sulle lastre fotografiche. Può sembrare una scelta snobistica, in realtà è motivata proprio dall’equilibrio tra le sue passioni. Ed è una scelta che alla fine paga. Perché quelle immagini, a differenza di quelle fotografiche, non sono invecchiate col tempo. Gli Ainu di Landor sono nostri contemporanei, mentre quelli delle rarissime fotografie dell’epoca sono scomparsi da oltre un secolo. La sua arte è inattuale, ma inattuale non significa superata: significa mai attuale, ovvero sempre fuori dal tempo e dalle mode.

In quello che era lo scriptorium, dove i monaci cistercensi copiavano gli antichi e preziosi manoscritti, ora c’è la biglietteria dell’abbazia: mi è venuto spontaneo imprecare, sia contro l’uso fatto di un luogo che per me è davvero sacro, sia contro l’obbligo di pagare per vedere poco più di ciò che è visibile facendo un giro attorno all’edificio. Ovviamente la mia disposizione etica – avvalorata da una sana tirchieria – mi ha impedito di acquistare il biglietto.

In quello che era lo scriptorium, dove i monaci cistercensi copiavano gli antichi e preziosi manoscritti, ora c’è la biglietteria dell’abbazia: mi è venuto spontaneo imprecare, sia contro l’uso fatto di un luogo che per me è davvero sacro, sia contro l’obbligo di pagare per vedere poco più di ciò che è visibile facendo un giro attorno all’edificio. Ovviamente la mia disposizione etica – avvalorata da una sana tirchieria – mi ha impedito di acquistare il biglietto.