di Paolo Repetto, 1° novembre 2025

La falsità spicca il volo

e la verità la segue zoppicando.

Jonathan Swift

Ci voleva l’ennesima personalissima emergenza sanitaria per indurmi a rileggere I viaggi di Gulliver, In realtà non si è trattato di una rilettura, perché la prima volta, più di sessant’anni fa, avevo tra le mani una versione ridotta, tanto ridotta da farlo sembrare un libro di avventure. Mi sono trovato a leggere in effetti un libro completamente nuovo, e a rimpiangere di non averlo fatto prima.

Ci sarebbe molto da raccontare, e su cui meditare, ma ho scelto ad esemplificazione del tutto alcune pagine che trovo particolarmente gustose e attuali. Il resto, se volete e se ancora non lo avete fatto, potrete trovarlo in una delle almeno dieci traduzioni italiane attualmente circolanti. In quella di cui mi sono avvalso (nell’Economica Feltrinelli) sono circa trecentocinquanta pagine.

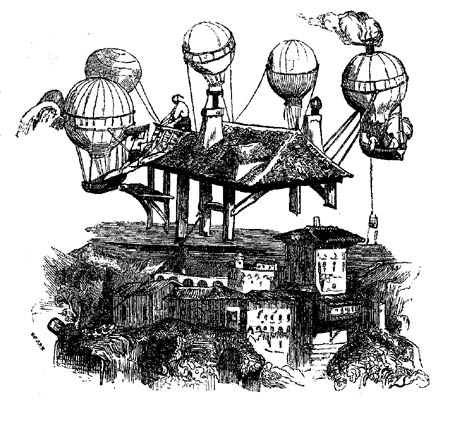

Nella terza parte del libro il protagonista racconta il viaggio che lo ha portato a Laputa, un’isola sospesa per aria. Laputa è una roccia volante, sul tipo di quella de Il castello dei Pirenei di Magritte, che poggia su una base piatta di diamante e che può essere manovrata dai suoi abitanti utilizzando un gigantesco e complicato magnete (la cosa fa presumere una passata altissima capacità tecnologica, che sembra però ormai del tutto svanita). Gli isolani sono tutti scienziati, astronomi e filosofi, che vivono perennemente (e letteralmente) con la testa fra le nuvole, dedicandosi a esperimenti e invenzioni assurdi e totalmente inutili, perché non hanno alcun rapporto con la vita reale. “Sembra che codesta gente sia tanto immersa nelle sue profonde meditazioni da trovarsi in uno stato di perpetua distrazione, dimodoché nessuno può parlare né udire i discorsi altrui se qualche impressione esterna non viene a scuotere i suoi organi vocali o uditivi”. L’“impressione esterna” è creata da un particolare servitore personale, il “batacchiario”, “munito di un bastoncello con una vescica gonfia fissata in cima, piena di piselli secchi o di sassolini […] ed è compito di questo famulo, quando due o più persone si radunano, batacchiare dolcemente la vescica sulla bocca di chi deve parlare, indi sull’orecchio destro della persona, o delle persone cui il discorso è rivolto”. E ancora, durante il passeggio “dare al padrone una lieve batacchiata sugli occhi”, per evitargli di capitombolare o di dare col capo in ogni palo, o di spingere gli altri o di essere spinto nella cunetta di scolo”.

La roccia volante domina dall’alto un’area di terraferma, il regno di Balnibarbi, un tempo fiorente e ora ridotto alla desolazione e alla miseria, proprio a causa delle innovazioni nei metodi di coltivazione dei campi e di costruzione degli edifici imposti dai laputiani.

Nella capitale di questo regno, Lagado, ha sede una celebratissima Accademia, alla cui visita Swift dedica il quinto capitolo. Il suo alter ego descrive il funzionamento dell’accademia ed elenca le “arti e scienze in cui si esercitavano quei dotti”. Nel corso della visita, che si protrae per più giorni, il viaggiatore incontra una serie di personaggi l’uno più strambo dell’altro, tutti accomunati dall’aspetto esaltato, dagli abiti sporchi e stracciati, dal fetore che emanano e dall’abitudine di scroccare mance e oboli, oltre che da una spiccata tendenza a trafficare con gli escrementi. Ci troviamo quello che si dedica da otto anni a estrarre dai cetrioli i raggi del sole, per stoccarli in fiale di vetro e usarli poi per riscaldare le estati inclementi; quello che vuole ricondurre gli escrementi umani al cibo originale che li componeva, separando i diversi elementi; quello che vuole trasformare il ghiaccio in polvere da sparo; l’architetto che ha inventato un metodo per costruire le case partendo dal tetto e il biologo che vuole sostituire la seta dei bachi con le ragnatele tessute da insetti; il medico che cura le coliche aspirando per via rettale con un mantice le ventosità intestinali, o viceversa, insufflando aria con lo stesso strumento. Insomma, un vero e proprio manicomio. Questo per la parte dell’istituto riservata alle invenzioni meccaniche. Ma ce n’è un’altra, assegnata agli studiosi delle scienze astratte, non meno allucinata: e inquietante.

In questa seconda sezione “lavorano” i progettisti del “sapere speculativo”. E qui l’incubo di Gulliver si proietta nel futuro. Il primo sapiente che incontra presiede, con quaranta allievi, a un gigantesco macchinario simile ad un enorme telaio: “Tutti sanno, disse, che i metodi comunemente adottati per arrivare alle diverse nozioni scientifiche e ideali sono faticosi e difficili; col suo nuovo sistema, invece, anche un ignorante poteva scrivere libri di filosofia o di poesia, trattati di politica e di matematica, senza bisogno di speciale vocazione né di studio: bastava una modesta spesa e un piccolo sforzo muscolare.

Nello spiegarmi ciò, egli mi fece vedere il meccanismo intorno a cui stavano i suoi scolari. Il professore mi avvertì che stava per mettere in moto la macchina: a un suo cenno, infatti, ciascun allievo prese in mano un manubrio di ferro (ve ne sono quaranta fissati lungo il telaio). Essi, facendolo girare, cambiarono totalmente la disposizione dei dadi, e perciò delle parole corrispondenti. Allora il professore ordinò a trentasei dei suoi scolari di leggere fra sé le frasi che ne risultavano, via via che le parole apparivano sul telaio; e quando trovassero tre o quattro parole che avessero l’apparenza d’una frase, di dettarle agli altri quattro giovinetti, che facevano da segretari. Questo esercizio fu ripetuto diverse volte, e col successivo capovolgersi dei cubi sempre nuove parole e frasi comparivano sulla macchina. Gli scolari si dedicavano a tale occupazione per sei ore del giorno.

[…] Il professore mi fece vedere diversi volumi in folio pieni di frasi sconnesse ch’egli aveva raccolto e di cui pensava fare un estratto, ripromettendosi di cavar fuori da codesto materiale, il più ricco del mondo, una vera enciclopedia scientifica e artistica. Egli sperava che codesto suo lavoro, spinto con energia, avrebbe toccata la massima perfezione, a patto che la popolazione consentisse a fornire il denaro necessario per impiantare cinquecento consimili macchine in tutto il regno, e che i sovrintendenti dei vari istituti mettessero in comune le loro personali osservazioni.”

Il bersaglio neppure troppo mascherato della satira di Swift è qui la Royal Society, fondata settant’anni prima sul modello prefigurato da Francesco Bacone; ma più in generale è l’ideologia del progresso che va affermandosi in tutta la cultura europea sotto le specie dell’Illuminismo. Swift non è un antiscientifico né un oscurantista. Rifiuta però ogni dogma, e quindi anche quello illuminista secondo cui la scienza e la ragione porteranno inevitabilmente al progresso umano. Quando queste diventano fini a sé stesse, – ci dice – slegate dall’etica e dalla realtà, si trasformano in un’altra forma di superstizione. La satira di Laputa anticipa quindi la critica alla tecnocrazia e all’alienazione dell’intelligenza che attraverserà la modernità.

Con la macchina per produrre poesia o trattati filosofici e scientifici, siamo in presenza dei primi vagiti dell’Intelligenza Artificiale. Mi sembra significativo che i testi nascano da combinazioni di lettere, e poi di paragrafi, e così via. Queste combinazioni non sono propriamente casuali, seguono da un certo punto in poi una loro logica quantitativa di ricorrenza, ma non quella della pregnanza o della consequenzialità di un concetto. Non molto diversamente da quanto accade per i discorsi dei nostri politici o per le recensioni dei nostri critici letterari.

Di per sé, la selezione e memorizzazione di combinazioni dotate di senso a partire da una base di dati casuali è teoricamente possibile, anche se del tutto improbabile. Presuppone un algoritmo in grado di sondare per un tempo infinito una massa di dati altrettanto infinita. Swift sembra qui anticipare l’idea del teorema della scimmia instancabile di Borel, per il quale una scimmia che prema a caso i tasti di una tastiera per un tempo infinitamente lungo quasi certamente riuscirà a comporre qualsiasi testo prefissato, compresa la Divina Commedia. Solo che oltre che instancabile la scimmia dovrebbe essere anche immortale.

Ma forse aveva in mente un’invenzione molto più vicina al suo tempo, la calcolatrice meccanica progettata sessant’anni prima da Leibnitz, che azionata con una manovella avrebbe dovuto realizzare attraverso un sistema di ruote dentate ogni tipo di operazione matematica elementare. E soprattutto aveva presente il fiasco della presentazione di questa macchina alla Royal Society, che portò all’abbandono del progetto.

“Passammo poi alla scuola delle lingue, dove tre professori discutevano insieme sul modo di perfezionare l’idioma del paese.

Il loro primo disegno era di rendere più conciso il discorso, riducendo tutti i polisillabi a monosillabi e sopprimendo i verbi e ogni altra parte del discorso, tranne i sostantivi: perché in realtà tutti gli oggetti di questo mondo si possono rappresentare con sostantivi.”

I futuristi non hanno inventato nulla. Anzi, erano già stati ampiamente superati dal progetto di riforma laputiano.

Infatti: “Ma il sistema di riforma più radicale doveva consistere, secondo loro, nel fare a meno addirittura delle parole, con grande risparmio di tempo e beneficio per la salute; perché è chiaro che ogni parola da noi pronunziata corrode i nostri polmoni e li danneggia, accorciando così la nostra esistenza. Ora, siccome le parole sono in conclusione i nomi delle cose, costoro proponevano semplicemente che ognuno portasse seco tutti gli oggetti corrispondenti all’argomento delle varie discussioni. E la riforma sarebbe certamente stata adottata, con notevole vantaggio della salute e del comodo generale, se il popolaccio, e specialmente le donne, non avessero minacciato di fare addirittura la rivoluzione qualora fosse loro vietato di parlare nella solita lingua, come i loro antenati avevano fatto fin lì: tanto il volgo è costante e irreconciliabile nemico della scienza!

Tuttavia, il nuovo metodo era adoperato da alcuni dei più illuminati e dotti personaggi, i quali se ne trovavano benissimo. Il solo inconveniente s’affacciava quando costoro dovevano trattare di parecchi e complicati argomenti, perché in tal caso erano costretti a portare addosso dei pesi enormi; a meno che non potessero permettersi il lusso di mantenere un paio di robusti facchini per codesto ufficio. Più d’una volta ho osservato due di codesti scienziati, curvi sotto il peso del loro fardello, fermarsi in mezzo alla strada per conversare, posare in terra il sacco e slegarlo; poi, dopo un’ora di colloquio, aiutarsi reciprocamente a ripigliare il carico sulle spalle e riprendere il cammino.

S’intende che, mentre per i discorsi più comuni ciascuno portava indosso tutti gli oggetti necessari per farsi capire, in ogni casa v’era poi una provvista di molti altri oggetti; e nei locali dove si doveva tenere qualche adunanza di adepti della nuova lingua, si trovava ogni sorta di cose capaci di sopperire alla più complessa conversazione artificiale. E si noti che questo nuovo sistema aveva anche il sommo pregio d’essere universale, cioé di fornire un idioma comune a tutti i popoli civili, come sono loro comuni, press’a poco, tutti gli utensili e gli oggetti d’uso; né gli ambasciatori avrebbero avuto più bisogno, così, di studiare le lingue straniere per trattare coi principi e coi ministri degli altri paesi.”

Fantastico! Questa si chiama concretezza del linguaggio. Certo, funziona solo per la denotazione, e immagino che Heidegger per tenere le sue lezioni o conferenze avrebbe dovuto viaggiare con una carovana di muli. Ma a pensarci bene ci stiamo già avviando, a dispetto delle apparenze, proprio verso un uso essenzialmente denotativo (che è in fondo la condizione comunicativa e relazionale da cui siamo partiti). Il che potrebbe essere un bene per la sopravvivenza della specie, ci si capirebbe meglio, ma non lo è certo per la sua evoluzione.

E infine, Gulliver approda dove viene “concretamente” impartito il sapere sommo:

“Visitai finalmente la scuola di matematica, in cui trovai un professore che adoperava, per l’istruzione dei suoi scolari, un metodo che in Europa nessuno sarebbe mai stato capace d’inventare. Ogni dimostrazione, proposizione o teorema veniva scritto sopra una piccola ostia, con uno speciale inchiostro di succo cefalico.

Lo studente inghiottiva l’ostia e stava digiuno tre giorni, nutrendosi solo d’un po’ di pane e acqua. Durante la digestione dell’ostia, il succo cefalico saliva al cervello e vi recava l’esercizio o il teorema desiderato.

Questo sistema non aveva dato, a quanto sentii riferire, risultati molto brillanti; ma ciò era dovuto solo al fatto d’essersi ingannati nel quantum, cioè nella dose del succo cerebrale; oppure anche al contegno maligno e ribelle degli scolari, i quali trovando nauseante il sapore dell’ostia, invece d’inghiottirla la sputavano da una parte, o dopo averla inghiottita la rivomitavano prima che potesse compiere il suo effetto, oppure anche non avevano la costanza di mantenere per tre giorni il regime d’astinenza necessario.”

Non sarà efficace, ma temo sia l’ultima possibilità che ci rimane. Magari aggiornando un po’ il sistema alle più recenti e sofisticate tecnologie: che so, inoculando ai nostri studenti per via endovena dei chips carichi di informazioni e di formule. Rimarrebbero degli asini comunque, ma almeno ci risparmieremmo i trucchi e le sceneggiate per copiare durante i compiti in classe e gli esami.

A questo punto sarà chiaro che Swift è tutto tranne un utopista. Semmai lo è al contrario. I quattro mondi in cui spedisce Gulliver sono il condensato di tutte le storture della società del suo tempo (e del nostro), e vengono esplorati seguendo lo schema perfettamente calibrato dei “mondi alla rovescia” (i lillipuziani sono un dodicesimo di Gulliver, i brobdingnaggiani sono dodici volte più grandi, in ossequio al modello duodecimale inglese: gli abitanti di Laputa sono tutto sommato degli asini irrazionali, mentre i cavalli che governano la Houyhnhnmland sono virtuosi e razionali, ma rigorosi sino alla crudeltà; e così via).

Alla fine I viaggi si rivelano essere un libello contro ogni fanatismo, che indica la via del buon senso comune non per fiducia nella natura umana ma anzi, per l’estrema sfiducia in una sua futura perfettibilità. Swift non crede nelle riforme né nelle rivoluzioni, e tantomeno in un nostalgico ritorno al passato. È un reazionario sui generis, che attacca tutti i pilastri della civiltà occidentale settecentesca, l’idea che la storia proceda verso il meglio, che la scienza porti verità, che la politica miri al bene comune; e ne ha ben donde: Come irlandese, sia pure protestante, e quindi appartenente alla classe dei dominatori, non può ignorare quanto è accaduto e quanto sta accadendo nella sua sfortunatissima isola, la miseria in cui vivono i suoi connazionali, il criminale disinteresse dell’amministrazione inglese, la corruzione che impera nelle istituzioni. Il suo pessimismo pesca però ancor più dal profondo, non nasce dalla situazione contingente in cui è immerso. Pensa che l’uomo sia intrinsecamente corrotto, ciò che in fondo pensava anche Kant, ma al contrario di quest’ultimo ritiene che ogni tentativo di riformarlo conduca al disastro o alla disumanizzazione. E qualche dubbio in proposito, se ci guardiamo attorno, riesce a sollevarlo.

Per quanto concerne poi le proiezioni sul futuro, occorre dire che malgrado il suo intento fosse di mettere alla berlina le fobie che angustiano i lapuziani (ad esempio, che la terra possa essere distrutta dalla coda di una cometa, o che il sole vada gradualmente esaurendo la sua energia) o l’assurdità dei loro progetti, paradossalmente in molti casi il nostro reverendo ci ha azzeccato. E non per un uso sfrenato della fantasia, ma perché evidentemente, a dispetto del suo sprezzo per le scienze e le tecnologie moderne, era anche molto informato. Ad esempio, attribuisce agli astronomi di Laputa la scoperta di due satelliti orbitanti attorno a Marte, scoperta che arrivò nella realtà solo un secolo e mezzo dopo la pubblicazione dei Viaggi. È molto probabile che Swift si rifacesse a una ipotesi già avanzata da Keplero, che a sua volta l’aveva formulata in base alla sua teoria che il numero dei satelliti del sistema solare segua una progressione geometrica. E addirittura, nell’indicarne le dimensioni e i tempi di percorrenza dell’orbita, applica proprio la terza legge di Keplero.

Persino quando satireggia i progetti più assurdi degli accademici di Lagado, quelli ad esempio del riciclo degli escrementi o dell’uso delle ragnatele in luogo della seta, non finisce molto lontano da quanto sta accadendo oggi. Per i primi al momento siamo ancora all’utilizzo per produrre non solo fertilizzanti, ma biometano, una fonte di energia rinnovabile: ma è presumibile che nei laboratori cinesi si stia già andando oltre. Quanto alle seconde, la seta di ragno, stanti le sue caratteristiche di eccezionale resistenza viene studiata per sviluppare materiali innovativi e ultrarobusti, da impiegare addirittura per i giubbotti antiproiettile. Solo l’esiguità della materia prima e la difficoltà di coltivare i ragni in allevamento impedisce oggi una produzione su larga scala, per cui si sta studiando di modificare geneticamente i bachi da seta, ibridandoli.

Questo significa che l’intenzione satirica non ha impedito a Swift di guardare avanti, sia pure con lucida e profonda angoscia. Non si è limitato a trattare come fantasie deliranti le promesse della tecnica, ma ha subodorato dove avrebbe potuto condurre il fanatismo che si stava sviluppando nei confronti di quest’ultima.

Del resto, una cosa simile ha fatto anche nella descrizione dei regimi politici e rapporti sociali vigenti negli altri stati che Gulliver visita. Ma lo scenario futurologico che più mi pare azzeccato rimane quello che vede i lapuziani ciondolare completamente rimbambiti per le strade dell’isola, seguiti dai “batacchiari”. È uno scenario che conosciamo benissimo: solo che anziché risucchiati dalle loro “profonde meditazioni” i moderni lapuziani lo sono dai monitor dei loro cellulari. E purtroppo non hanno batacchiatori a risvegliarli.

Ci sarebbe moltissimo altro da dire e da scoprire sul Gulliver: non vi si parla solo dei lillipuziani. Ma io non sono una scimmia instancabile, e il tempo che ho davanti è tutt’altro che infinito.

Per cui lascio a voi il piacere di farlo. Esistono ancora cose che possono riempirci intelligentemente la vita, e che spesso diamo troppo per scontate, mentre in realtà non le conosciamo affatto. Forse avremmo bisogno tutti quanti di “batacchiari” che ci facessero aprire ogni tanto gli occhi e rimettere in moto il cervello.