di Marco Moraschi, 28 gennaio 2026 [1]

Due strade divergevano in un bosco ed io – io presi la meno battuta, e questo ha fatto tutta la differenza.

Robert Frost

Steve Jobs diceva che decidere che cosa non fare è importante tanto quanto decidere che cosa fare. Nel suo celebre discorso a Stanford del 2005, ci ricorda l’importanza di seguire il nostro cuore e il nostro istinto, perché in qualche modo sanno già qual è il percorso giusto per noi. Non bisogna lasciarsi paralizzare dalla paura del contraddittorio o dal timore che le nostre scelte possano non essere comprese da tutti.

Tuttavia, questo non significa essere sordi ai feedback altrui o procedere con testardaggine. Al contrario, ascoltare le opinioni degli altri, valutare i loro punti di vista e fare tesoro delle loro osservazioni è fondamentale per una crescita autentica. La saggezza sta nel saper distinguere tra i consigli che ci aiutano a migliorare e le resistenze che nascono dalla paura del cambiamento o dalla difesa dello status quo. Non si può sempre piacere a tutti, e forse va bene così. Questa consapevolezza libera da un peso enorme e permette di concentrarsi su ciò che conta davvero: essere autentici e coerenti con i propri valori, pur rimanendo aperti al dialogo e alla crescita.

Il lavoro definisce una parte considerevole della nostra giornata e del nostro tempo, contribuendo quindi a definire una buona parte di ciò che siamo. Non è certamente vero che noi siamo il nostro lavoro, ma il nostro lavoro plasma inevitabilmente una porzione significativa della nostra identità. Per questo motivo, è fondamentale che il nostro lavoro ci dia soddisfazione e che sia allineato con i nostri valori più profondi.

Quando ci accorgiamo che i nostri valori non coincidono più con quelli dell’ambiente in cui operiamo, è naturale sentire il bisogno di ridefinire il proprio percorso, per evitare circoli viziosi di spegnimento emotivo e professionale.

Questo non rappresenta un disprezzo verso chi fa scelte diverse o verso chi trova il proprio equilibrio in contesti che privilegiano la stabilità. Ciò che davvero conta non è il tipo di ambiente in cui si opera, ma l’atteggiamento mentale con cui ci si approccia al lavoro e alla vita. In questo percorso di crescita personale e professionale, non sono solo i contesti favorevoli o i buoni esempi a plasmare il nostro atteggiamento: spesso anche ciò che percepiamo come negativo diventa occasione di apprendimento. E quindi ecco che a volte, paradossalmente, anche le esperienze negative diventano formative. Osservare comportamenti che non condividiamo può aiutarci a definire chi non vogliamo diventare. È utile trovare modelli da cui distaccarsi, oltre che modelli da seguire.

Tempo fa ho sentito una riflessione attribuita a diversi pensatori, ma che ho sentito citare per la prima volta da Piergiorgio Odifreddi:

“C’è una fase in cui l’uomo è giovane, vede che il mondo è diverso da sé, e cerca di cambiare il mondo. Poi l’uomo cresce, diventa adulto, vede che il mondo è diverso da sé, e cerca di cambiare sé stesso. Quando l’uomo diventa saggio, vede che il mondo è diverso da sé, che lui è diverso dal mondo, e va bene così.”

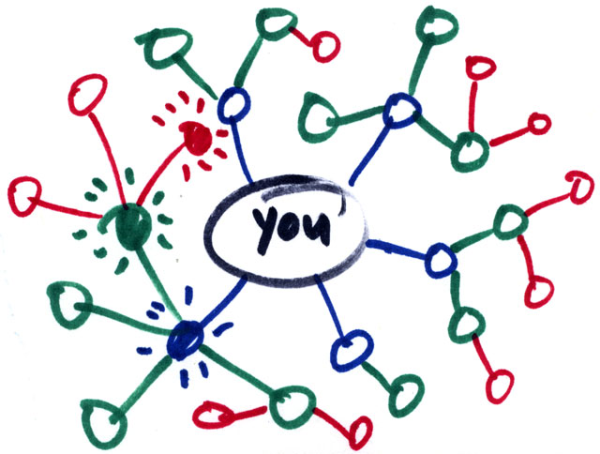

Nonostante i miei trent’anni, mi riconosco ancora nella prima fase: quella in cui si ha voglia di cambiare il mondo perché lo si vede diverso da sé. Ma forse questa fase non dovrebbe essere vista come un limite dell’età giovanile, bensì come una risorsa da preservare. Perché è proprio in questa tensione verso il cambiamento che si annida la capacità di innovare, di non accontentarsi, di cercare sempre soluzioni migliori. È la stessa energia che ci spinge a mantenere una mentalità aperta alla scoperta, al cambiamento, alla messa in discussione. La capacità di non pensare mai di essere la persona più intelligente nella stanza, ma di credere che dagli altri ci sia sempre qualcosa da imparare.

“La crescita, il progresso, il miglioramento delle cose sono impossibili restando fermi, anche perché niente intorno a noi resta fermo. Tutto cambia in continuazione, e quindi ci sono opportunità e scelte che possono farci fare molta strada se siamo disposti a fare un passo in una direzione nuova.” – Francesco Costa

Questa riflessione racchiude una verità che molti professionisti imparano a riconoscere: il paradosso di chi vive il lavoro come progetto di crescita, ma si trova talvolta a dover navigare la tensione tra innovazione e stabilità.

C’è una dinamica interessante che emerge in molti contesti organizzativi: quella che potremmo chiamare la sindrome del “va bene così”. Non è necessariamente frutto di pigrizia o mancanza di competenze, né rappresenta sempre una scelta sbagliata. Spesso è il risultato di equilibri complessi, di vincoli strutturali o di priorità diverse da quelle puramente innovative. È la naturale tendenza a preservare ciò che funziona, anche quando potrebbe funzionare meglio.

Il rischio emerge quando questa logica diventa predominante: quando ci si abitua a convivere con inefficienze che potrebbero essere risolte, quando si rimandano decisioni che potrebbero portare miglioramenti significativi, quando si sente ripetere “abbiamo sempre fatto così” come risposta automatica a ogni proposta di cambiamento. In questi casi, quello che inizia come prudenza può trasformarsi in inerzia.

La sfida sta nel riconoscere quando la stabilità smette di essere una risorsa per diventare un limite. Quando l’equilibrio, da punto di partenza per costruire qualcosa di migliore, diventa il fine ultimo. Perché mentre si resta fermi, il mondo intorno a noi continua a evolvere, e ciò che oggi appare solido potrebbe rivelarsi fragile domani.

In netto contrasto con questo atteggiamento, esiste una convinzione che può guidare il modo di lavorare e di essere: l’eccellenza è un’abitudine che va coltivata ogni giorno. Non è una vetta da raggiungere una volta per tutte, ma un cammino fatto di tensione quotidiana, di attenzione ai dettagli, di intenzionalità.

“Siamo ciò che facciamo ripetutamente. L’eccellenza, quindi, non è un atto, ma un’abitudine.” – Aristotele

È una scelta, non un talento raro. È un processo, non un risultato isolato. Non serve essere straordinari: serve essere presenti, costanti, esigenti con sé stessi anche quando nessuno guarda.

Il vero nemico non è l’incapacità, ma la comfort zone. Una zona grigia che ci fa sentire al sicuro, ma che lentamente ci anestetizza. Ci fa smettere di porci domande, ci fa razionalizzare il disimpegno come equilibrio, ci fa vivere di automatismi. Lì dentro, l’eccellenza si dissolve nell’abitudine. E il peggio è che tutto questo accade lentamente, senza scosse. A poco a poco, ci accontentiamo. Smettiamo di chiederci “potrei farlo meglio?”, e iniziamo a pensare solo a come “non farlo peggio”.

In questo quadro, il cambiamento diventa centrale. E, al tempo stesso, il primo ostacolo. Perché cambiare è scomodo e rischioso, richiede energia, coraggio, visione. Eppure, è l’unico modo per non restare intrappolati in uno status quo che col tempo diventa sempre meno allineato alla realtà. Cambiare non significa necessariamente stravolgere tutto. A volte basta iniziare a mettere in discussione. Guardare con occhi nuovi quello che si è sempre fatto. Accettare che una pratica consolidata possa non essere più efficace. Avere il coraggio di agire anche senza garanzie immediate. Come ci invita a fare Francesco Costa, possiamo guardare al cambiamento non con paura, ma con “la curiosità della scoperta” e con “la fiducia che il nuovo status quo non sia soltanto nuovo, ma anche migliore”.

In un mondo che evolve rapidamente – dove le competenze invecchiano in pochi anni, dove i modelli organizzativi si rinnovano, dove la complessità aumenta – l’eccellenza non è solo un valore, ma una strategia di sopravvivenza consapevole. Non basta più saper fare il proprio mestiere: serve farlo con attenzione, adattabilità e spirito critico. Chi coltiva l’eccellenza non rincorre il cambiamento: lo anticipa.

L’eccellenza è spesso invisibile agli altri, ma è visibile a noi stessi. E ha un impatto profondo sulla qualità della nostra esistenza e del nostro contributo al mondo. Ogni giorno abbiamo davanti a noi una scelta. Possiamo restare nella zona conosciuta, oppure inserire una micro-dose di sfida quotidiana. Possiamo vivere con intenzionalità o lasciarci vivere dalle abitudini. Possiamo accontentarci della sopravvivenza oppure scegliere la crescita.

Ed è proprio qui che tutto si gioca: nella consapevolezza che l’eccellenza non è un ideale astratto, ma una forma di rispetto. Per noi stessi, per il nostro tempo, per il lavoro che facciamo e per chi lo riceve. Non credo nell’eccellenza come perfezione. Coltivarla – una scelta alla volta, un giorno alla volta – può però rappresentare il modo più autentico per restare vivi.

La strada meno battuta di cui parlava Robert Frost non è necessariamente la più difficile. È semplicemente quella più autentica per chi la percorre. È la strada di chi ha il coraggio di ascoltare il proprio istinto, di non accontentarsi della mediocrità, di credere che si possa sempre fare meglio. È la strada di chi sceglie di crescere, anche quando questo significa non piacere a tutti. Anche quando questo significa lasciare la comfort zone. Anche quando questo significa cambiare. Perché alla fine, come ci ricordava Steve Jobs, i puntini si allineeranno. E avremo fatto la differenza.