di Paolo Repetto, 10 febbraio 2026

Dal lato opposto dello spogliatoio arrivano brandelli di conversazione. Sono due tizi sulla trentina, hanno parlato sino ad ora di auto, di cavalli (motore), di diavolerie elettroniche. Poi arriva lo sbraco: “Se avrei i tuoi soldi, sai cosa farei …”. Una fitta al cuore, immediata. È una deformazione professionale, davanti a tanto abominio non riesco a farmi i fatti miei. A scuola avrei minacciato il malcapitato di fustigazione sulla pubblica piazza. Qui mi limito ad apostrofare i due, rimanendo di schiena: “Se avessi, cavolo! Se avessi! Attenti ragazzi: si comincia ceffando il congiuntivo e si finisce a letto con un congiunto”. Si zittiscono. Probabilmente – anzi, sicuramente – non hanno capito nulla, ma si affrettano a rivestirsi e se ne vanno senza salutare. Immagino pensino di avere a che fare con uno svitato. Non ho volutamente spiegato nulla, perché non c’era nulla da spiegare. Non avrebbero capito comunque, perché la lingua è musica, e se non ti accorgi già dal suono di aver preso una stecca significa che non hai proprio orecchio.

(Mi è venuto però il sospetto che forse ero io a non aver capito nulla. Forse il vituperio che avevo loro predetto non li turbava più di tanto, e il mancato rispetto del congiuntivo era non un prodomo ma una conseguenza della caduta del tabù parentale.)

All’ingresso della stessa palestra, dietro il banco di quella che una volta era l’accettazione (lo è ancora, ma ora si chiama reception) ci sono sempre un paio di ragazzi o ragazze molto giovani, probabilmente pagati una ciocca, che quando passo loro davanti mi salutano: “Ciao”. Hanno l’età di mio nipote, sono apparentemente normali, anzi, danno l’idea di essere piuttosto svegli, ma ormai frequento questo luogo da quasi un anno, e ogni volta dico loro in ingresso “Buon giorno”, e all’uscita “Arrivederci”, e loro imperterriti ricambiano con “ciao”. Questo non per una confidenza indotta dalla consuetudine: mi hanno accolto così sin da subito, quando sono andato ad iscrivermi.

Da un sacco di tempo ormai ogni volta che entro in un ambiente nuovo mi sento interpellare alla seconda persona singolare. Soprattutto dai giovani, ma anche da quelli della generazione di mezzo, e persino della mia. E ogni volta provo frustrazione e fastidio. Ho continuato per tutta la vita a rivolgermi alle persone più anziane, e anche a quelle della mia età o più giovani, usando la terza persona, almeno fino a quando non si fosse sviluppata tra noi una certa familiarità. E in terza persona sono stato sempre interpellato nell’ambito del mio lavoro, dagli studenti prima, come insegnante, dai docenti in ultimo come dirigente. Ha funzionato benissimo, era un modo per definire implicitamente non delle gerarchie ma la natura reciprocamente rispettosa dei nostri rapporti. Coi nonni paterni usavo addirittura il “Voi”, visto che lo usavano essi stessi tra di loro, e mio padre e gli zii nei loro confronti.

Sentirmi salutare col “ciao” da uno sconosciuto non mi scalda il cuore, non mi illude su un aspetto giovanile che non avevo neanche a vent’anni, non mi fa sentire più partecipe, più vicino all’umanità che mi circonda. Non è questione di freddezza né di formalismi: è che non sopporto tutto ciò che nei rapporti finge condizioni di conoscenza, di intimità che in realtà non esistono. Il formalismo è semmai implicito, alla rovescia, proprio in questa pseudo-confidenza, nei baci e negli abbracci distribuiti a destra e a manca, che falsano la realtà dei rapporti stessi. Se davvero ci si vuole capire, e stabilire relazioni sociali autentiche, prima ancora di lasciare corso all’empatia e alle altre svariate “competenze” emotive che oggi vanno per la maggiore dobbiamo aver chiaro ciascuno lo spazio e la posizione da cui muoviamo. Altrimenti si creano solo ipocrisia e confusione.

Si potrebbe pensare che l’uso universale della seconda persona sia legato all’ingresso nelle nostre comunità di popoli nel cui corredo linguistico non è contemplato quello della terza; è parzialmente vero, e sin qui sarebbe comprensibile e giustificabile. In realtà dalle nostre parti è dovuto principalmente all’adozione di tattiche relazionali mirate a creare un falso effetto di familiarità, da usarsi nella promozione di prodotti o di idee. Si è trattato quindi di una “evoluzione” linguistica tutt’altro che spontanea e funzionale a migliorare i rapporti: è stata studiata a tavolino e diffusa e resa applicativa attraverso la gazzetta ufficiale dei media, dove tutti si danno del tu come avessero frequentato assieme l’asilo. Coniugare i verbi alle sole prime due persone in apparenza semplifica il discorso, in realtà lo impoverisce, perché esclude la possibilità di esistenza di diverse sfumature nel rapporto. Non avvicina “l’altro”, ma lo disperde in una moltitudine indifferenziata (che con buona pace di Toni Negri e della French Teory non è condizione “rivoluzionaria”, ma solitaria al massimo grado).

Comunque, per capire davvero cosa sta succedendo occorre risalire ancora più a monte. Perché indipendentemente dalla seconda o terza persona i verbi andrebbero coniugati: e questo ci riporta al paragrafo d’apertura, alla eliminazione dei modi, a partire da quella del congiuntivo. In questo caso però non sembra trattarsi di una strategia elaborata all’interno di un qualsivoglia disegno, ma di un impoverimento quasi spontaneo, dovuto all’arretramento dell’intelligenza umana. Tale arretramento, stante il rapporto diretto esistente tra pensiero e linguaggio, è perfettamente testimoniato dalle vicissitudini di quest’ultimo.

Il congiuntivo è il modo della soggettività, dell’incertezza, dell’opinione e del desiderio (è retto infatti da: io penso, io credo, io vorrei che …). Liquidarlo è come appiattire la linea dell’encefalogramma. Viene meno tutto il mondo delle subordinate, resta comunicabile solo la pura denotazione, né più né meno come ai primordi dello sviluppo del linguaggio. Scompare ogni margine di interpretazione, ogni condizione ottativa, rimangono solo le cose, le azioni, i dati bruti, e non la riflessione sulle cose. A ripensarci, vista da questa angolazione la faccenda, viene da sospettare che la mano di un qualche disegno esterno non sia così improbabile.

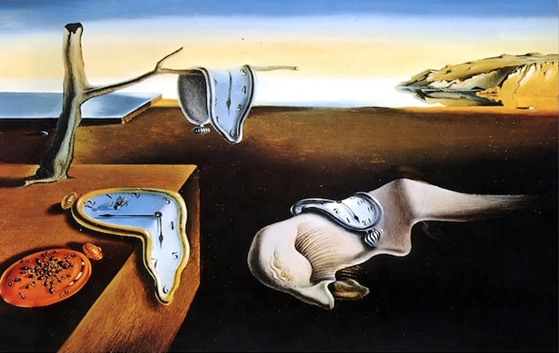

La stessa cosa è già accaduta con l’abbandono del condizionale, che ha sancito l’esclusione di possibili alternative al nostro modo di pensare e di vivere. Il condizionale, soprattutto se usato nel periodo ipotetico del terzo tipo, era il modo dell’utopia. Consentiva di supporre altri tempi, altri spazi, altre situazioni, altri tipi di azione e di reazione. Reggeva la trama di quella vita parallela che ciascuno di noi si costruisce per alleggerire la pesantezza e la monotonia di quella reale, apriva a mondi e possibilità infinite. Una lingua senza il condizionale racconta un’esistenza totalmente già determinata, nella quale non c’è margine alcuno per la scelta.

Persino l’imperativo sembra in via di estinzione, o almeno non ha più il senso di una volta. Lasciamo perdere quello categorico, che il povero Kant non avrebbe mai immaginato potesse essere così stravolto, e limitiamoci a quelli consueti, quotidiani. Si è persa completamente la consapevolezza che noi abbiamo anche dei doveri, e che il dovere non è la negazione del diritto ma il suo complemento, anzi, è ciò che garantisce il diritto a tutti e lo giustifica. Mia madre non mi avrebbe mai detto: “Potresti andare a prendere un po’ di legna?” Diceva, senza tanti giri di parole: “Vai a prendere un po’ di legna”. Anche se ero impegnato coi compiti, o più facilmente nella lettura di qualche fumetto o a giocare coi soldatini, sapevo benissimo che quella consegna non era procrastinabile. Lo sapevo perché se volevo che la pasta o il minestrone cuocessero, o che la cucina rimanesse abbastanza calda da consentirmi di studiare o di giocare, quella legna era indispensabile: non mi sentivo affatto maltrattato o costretto, anzi, ero corresponsabile del pranzo o della cena, e mangiavo con la coscienza di essermeli almeno in parte guadagnati.

Mio padre usava un’altra tattica: si coinvolgeva sempre nell’azione che ordinava, così che il verbo suonava alla prima persona plurale: ma il suo facciamo questo, prendiamo quello, andiamo là, non era un indicativo, dava per scontato che si facesse, si prendesse o si andasse. Dava l’ordine e dava l’esempio, vi ottemperava per primo: e stanti le sue condizioni fisiche[1] per me la sua non risultava un’imposizione dettata dall’esterno, ma richiamava dall’interno un imperativo morale.

Provateci oggi. Oggi se dai un ordine a un bambino chiamano il telefono azzurro, se lo dai ad un adulto ti manda a quel paese o ti denuncia. Questo non può condurre che a una totale deresponsabilizzazione: di chi l’ordine lo dà, perché sa di non averne più riconosciuta l’autorità, e di chi l’ordine lo riceve, che non è più incentivato nemmeno a metterlo in discussione, a capirne o a impugnarne le ragioni. Semplicemente se ne frega.

Potrei continuare lamentando la sorte degli articoli e degli avverbi, dei pronomi e delle preposizioni, ma non è il caso. Volevo solo sottolineare come l’inaridimento della lingua e il suo stravolgimento conducano ad esiti letali per la nostra intelligenza. E vado ad esemplificare cosa determina poi negli atteggiamenti e nei comportamenti quotidiani.

Una prima scomparsa, ampiamente documentabile, è quella dell’ironia. Se oggi servi a qualcuno una battuta sono minime le probabilità di vederti tornare la pallina. Molti non la vedono nemmeno passare, altri sospettano subito che tu voglia usarli come bersaglio. La vera ironia, quella non forzata, gioca invece sull’effetto stemperante che si ottiene nell’esprimere il contrario di quel che si pensa o si vuole comunicare. È un esercizio di elasticità mentale, che mira ad evidenziare certe assurdità o contraddizioni, a sdrammatizzare situazioni pesanti, e che naturalmente supporrebbe una analoga elasticità nell’interlocutore. Una condizione che ormai non incontri quasi più, proprio in ragione del fatto che le parole e le frasi sono ridotte alla univocità, che non viene concesso spazio alla pluralità dei significati, che è sparita la capacità critica di decodificare qualsiasi discorso.

Sull’ironia ho costruito praticamente tutto il mio lavoro di insegnante e i miei rapporti con amici e conoscenti, ma oggi mi ritrovo completamente spiazzato. Vedo interpretare come serie certe mie provocazioni palesemente scherzose, e addirittura nascerne assurdi risentimenti: atteggiamenti che a volte mi lasciano di stucco, ma al tempo stesso, come nel caso della grottesca imputazione di misoginia che spesso mi è contestata, mi spingono a insistere ancor più nel gioco delle parti che è venuto a crearsi (e confesso che la cosa non mi costa nemmeno troppa fatica). Capisco che dovrei contenermi, per evitare fraintendimenti, ma così sarei ancor meno autentico: oltretutto la mia condiscendenza sarebbe, quella si, offensiva per gli altri: e allora mi riduco a giocare solo con amici di comprovata elasticità neuronale.

Qualche tempo fa al bar ho chiesto ad uno di questi, ottimo pallettaro e notorio scrutacentesimi, che non vedevo da un pezzo, se avesse svernato ai Caraibi, e mi sono sentito rispondere che si, c’era un’offerta della Costa per croceristi a mezza pensione disposti a collaborare al servizio, e che si era praticamente pagata la vacanza col risparmio sulle spese domestiche di riscaldamento. Questa io la chiamo una risposta di rovescio secco sulla linea d’angolo: tanto di cappello. Il fatto è che un terzo astante ha preso la cosa sul serio ed è andato a raccontarla in giro via social, col risultato di farsi prendere per il sedere da una metà dei suoi contatti e di scatenare nell’altra metà una ridda di commenti sarcastici e indignati. Alla fine ha tolto il saluto a me e all’amico. (Faccio presente che il tizio non è – o non era – lo scemo del villaggio, gode – o forse godeva – di un certo prestigio, sia pure d’origine tutta economica. Ma rispetto alle sottigliezze dell’ironia è un convinto obiettore di coscienza).

A queste cose mi riferisco. Non parliamo poi dell’autoironia. Se mancano le basi lessicali e la capacità di connetterle in una struttura discorsiva corretta e coerente, essendo il linguaggio ad un tempo lo specchio e l’organizzatore del pensiero, anche quest’ultimo riesce appannato e confuso. Segnatamente poi quando oggetto della riflessione è il soggetto stesso: privato degli strumenti che potrebbero consentirgli di prendere le distanze senza drammatizzare eccessivamente, finisce per smarrire ogni capacità di mettersi scherzosamente in gioco.

Un’altra significativa scomparsa riguarda l’utopia, e questo l’avevo già anticipato. L’utopia è il sogno di ciò che non è possibile, ma è auspicabile, così come l’ironia è l’ingresso consapevole e voluto nel paradosso. L’una e l’altra rimandano a una potenzialità eccentrica del pensiero: la capacità di formulare concetti o di immaginare situazioni che non trovano posto nella realtà, o che addirittura la ribaltano. Hanno dunque una valenza tutt’altro che denotativa, e necessitano di un linguaggio complesso (ma non complicato), che offra uno spettro amplissimo di possibili combinazioni.

Senza il modo condizionale però l’utopia non esiste. E anche gli aggettivi derivati vanno usati con criterio. Se non faccio distinzione tra utopico e utopistico rischio di contraddire la connotazione positiva o negativa che vorrei dare di idee o progetti di società perfette. Se definisco utopica una società assolutamente serena e armoniosa, infatti, la colloco nello scaffale dei bei sogni coscienti di essere tali, mentre se definisco utopistici un piano concreto o un progetto specifico li etichetto e li liquido come irrealizzabili. Oggi sia il lemma originario che entrambe le aggettivazioni derivate sono invece usati sempre in una valenza negativa, sia pure con tonalità variamente sfumate. Questo ci dice che il termine, coniato originariamente per indicare l’ideale traguardo al quale andrebbe mirata ogni trasformazione politico e sociale, o per definire un parametro sul quale misurare i progressi della civiltà, è stato ristretto a designare la vanità di ogni nostro sforzo di perfezionamento o quantomeno di cambiamento. Ci dice insomma che non siamo più capaci di sognare e ci stiamo perdendo anche le parole (e i concetti che sottendono) per farlo.

Ma forse sto volando un po’ troppo alto. Forse non è necessario cercare il polso della situazione in queste sottigliezze. Il problema sta nel fatto che se è oggettivamente difficile mantenere in vita il sogno di una futura armonia sociale, lo è ancor più raccapezzarsi rispetto a quanto accade nella sin troppo reale disarmonia che ci circonda. Altro che utopia e magnifiche sorti: ciò che vedo io è che stiamo regredendo allo scatenamento degli istinti peggiori, quelli che una volta si sarebbero definiti belluini e che oggi trovano giustificazione come rabbia sociale, emersione del profondo, ritribalizzazione, rifiuto dei “valori forti” e delle “rigide convenzioni”. E non c’è nemmeno bisogno di tirare in ballo i black bloc, le maranze o i centri sociali: sto parlando di quella che ormai è considerata la quotidiana normalità.

Provate a partecipare ad una assemblea condominiale. Non ero più stato coinvolto in un’esperienza del genere da almeno cinquant’anni, e ne sono uscito sconvolto. Ho sentito sciorinare un campionario di costrutti sintattici che avrebbero strabiliato Piranesi ed Ensor, di anacoluti, di mancate concordanze e storpiature, di strafalcioni concettuali e grammaticali, per di più urlati e ruggiti in una babelica continua sovrapposizione di voci. Mi sono chiesto se questo mezzo secolo l’ho vissuto fuori dalla storia. Non che non avessi sentore del degrado, anzi, avevo costantemente occasioni di prenderne atto: ma ero convinto si trattasse in fondo solo di un problema di stupidità e di ignoranza, grave senz’altro, a rischio costante di overdose, ma almeno in teoria curabile con una buona prevenzione e una sollecita rieducazione. Invece non è così: non è più un problema di quantità, qui si è fatto un salto qualitativo. È questo a lasciare sconcertati. Siamo alla mutazione antropologica, che passa anche (e direi in prima battuta) attraverso la brutalizzazione e lo svilimento del linguaggio.

Quella serata mi ha spiegato Trump e Putin e tutti gli altri meglio di qualsiasi dotta dissertazione, perché era solo la versione in miniatura di quanto accade a livello di relazioni internazionali, dove è venuta meno anche l’ipocrisia comunicativa formale e ogni più insulsa e sguaiata idiozia diventa subito un “meme”. Pensavo che se non riusciamo a concordare una soluzione mentre ci piove letteralmente addosso, possiamo attenderci ben poco quando sono in ballo e si contrappongono malintesi diritti o “interessi nazionali”, branditi da mentecatti che a loro volta sono stati eletti da altri milioni di imbecilli.

Non sto andando fuori tema. Pensate che tutto questo abbia poco a vedere con lo smottamento linguistico in atto? Il livello del dibattito condominiale (che è poi tale e quale quello dei salotti televisivi, o degli “incontri al vertice”) evidenzia il contrario. Quando i duellanti hanno come sola arma il tono di voce, come sola strategia il parlare sopra gli altri, come unico argomento l’insulto, significa che hanno abdicato ad ogni potenzialità comunicativa, esplicativa e persuasiva del linguaggio.

Ma non è finita qui. Se assieme all’utopia si perde il futuro, l’impoverimento del linguaggio ci impedisce anche di effettuare una corretta manutenzione della memoria, di trarre alimento dal passato. Intanto per le ragioni già esposte, perché la memoria va oliata con il lubrificante giusto e questo è appunto rappresentato dalla complessità del pensiero, che si traduce e si esprime nella ricchezza del linguaggio, mentre oggi una comunicazione dominata dal consumo rapido di immagini finisce per imporre anche una trasmissione telegrafica dei contenuti. Poi perché per lo stesso motivo le testimonianze e le documentazioni storiche vanno disperse in un unico calderone assieme alle banalità dell’intrattenimento e ai messaggi pubblicitari e propagandistici, dei quali condividono i tempi e spesso mutuano purtroppo anche i modi, compresa la povertà linguistica e la ricerca dell’effetto sensazionalistico; così da guadagnarsi alla fine la stessa scarsa attenzione e da attestarsi allo stesso infimo livello di credibilità.

Insomma, per non tirarla troppo in lungo: non voglio addentrarmi nella contrapposizione generazionale, nello scambio reciproco di accuse tra gli anziani e i giovani. È una costante storica, si ripropone da millenni, anche se indubbiamente negli ultimi tempi ha trovato più occasioni di esprimersi e una maggiore visibilità. Nemmeno credo di aggrapparmi a nostalgie puriste, di dare voce al rifiuto di chi non sa stare al passo coi tempi. Semmai è piuttosto la lucidità consentita a chi i tempi del mutamento li ha vissuti tutti da dentro, e sa che quello del linguaggio è la prima spia di una riorganizzazione ben più profonda delle forme del potere. D’altro canto, lo aveva già visto e raccontato benissimo Orwell.

La neolingua immaginata da Orwell non è semplicemente uno strumento espressivo “altro”, che adotta strutture linguistiche e forme lessicali più adatte a esprimere una nuova visione del mondo e a svecchiare le abitudini mentali. È un vero e proprio strumento repressivo, nel senso che rende impossibile l’elaborazione di ogni altra forma di pensiero, e annulla ogni libertà di coscienza. Per ottenere questi effetti si costruisce un lessico che definirei “palindromo”, per cui ogni termine può essere letto in due significati diametralmente opposti (questa è la base del bispensiero): ciò che dà la possibilità a chi detiene il potere di imporre di volta in volta l’interpretazione a lui più favorevole. Al tempo stesso si semplifica il lessico di base introducendo locuzioni che indicano tanto un’azione quanto l’oggetto dell’azione, eliminando le forme irregolari e uniformando le regole per la formulazione dei plurali (i per tutti i maschili ed e per tutti i femminili) o delle forme verbali, liquidando per ogni termine rimasto in adozione tutti i sinonimi, creando attraverso le abbreviazioni delle parole composte (un po’ come nella lingua tedesca, non a caso) che riassumano significati complessi.

L’obiettivo della neolingua è in sostanza quello di ridurre ogni discorso ad una serie di suoni deprivati di ogni significato, che non abbiano relazione con una attività cerebrale: ad un “ocoparlare” che coinvolga solo le corde vocali, come lo starnazzare delle oche. Di impedire cioè la formulazione di un qualunque pensiero contrario ai principi dettati dal potere, di qualsiasi affermazione sovversiva, per il semplice fatto che non esistono più gli strumenti per farlo, e soprattutto quelli per darne una motivazione.

Ci sarebbe moltissimo ancora da aggiungere, a partire ad esempio, da come l’inglese, candidato a diventare (e già di fatto investito del ruolo) il passepartout linguistico per tutto il globo, non sia più quello di Stevenson e dello stesso Orwell, ma si sia inaridito a linguaggio puramente strumentale e denotativo (il basic english), adatto a tutti i palati e alla facile digestione delle pappine omogeneizzate, ma inidoneo a trasmettere segnali pur flebili di intelligenza. Ma ho già debordato sin troppo, e vado a stringere.

Mi pare che oggi ci stiamo avvicinando di gran carriera ai risultati cui la neolingua mirava, e senza neppure più che il grande fratello abbia bisogno di incarnarsi in qualche figura dispotica. Anzi, per certi versi li abbiamo già superati, e almeno in apparenza facendo tutto da soli. Siamo smarriti nella nostra lingua, che ci sta diventando da un lato estranea, dall’altro sin troppo familiare, nel senso che a furia di semplificazioni si è ridotta a un lessico elementare che non attiva più alcun lavorio cerebrale. Siamo al punto che per comunicare (ma che cosa?) non è più necessario né articolare parole né scriverle. L’intelligenza artificiale e chi la controlla ci risparmiano anche questo. Dobbiamo solo scegliere tra i simpatici (!) pittogrammi (gli emoticon o emoji) che ci vengono proposti.

Temo allora che se un barlume di utopia, un briciolo di memoria e un velo di ironia vorremo conservarceli dovremo tornare su questi argomenti il più spesso possibile, pur nella consapevolezza che si tratta di battaglie di retroguardia, di resistenze destinate a spegnersi assieme a noi, nativi pretelevisivi, nel giro di pochi anni.

Per ora tuttavia, dal momento che ancora ci è consentito camminare fuori pista, arrivederci a tutti.

[1] Vedi Su una gamba sola.