di Carlo Prosperi, 2 marzo 2024

(Pubblichiamo un contributo inviatoci recentemente da Carlo Prosperi. Non avrebbe bisogno di alcuna presentazione, più chiari di così è impossibile, ma consideriamo parte integrante del testo anche le parole che lo accompagnavano, e pertanto le premettiamo.)

Caro Paolo,

in attesa di mandarti alcune mie considerazioni sull’A. I. e sugli ultimi sviluppi della tecnologia macchinistica e robotistica, ti invio – se pensi che possa interessare – l’introduzione da me scritta all’ultima antologia (uscita tre o quattro anni or sono) dei vincitori del Concorso Guido Gozzano di Terzo. Ho provveduto a qualche ritocco e, comunque, se vuoi, puoi tranquillamente pubblicarla. Puoi considerarla una prefazione, poeticamente orientata, a quanto mi riprometto di scrivere sull’infatuazione forsennata per la tecnica (e la tecnologia): un’ulteriore tappa della folle corsa di un’umanità di piromani che gioca con una rivoluzione sociale, culturale e filosofica di cui s’ignorano i confini. O, se preferisci, un viaggio a fari spenti nella notte per vedere se sia poi davvero così difficile morire, come nella nota canzone di Lucio Battisti. La macchina, che – a dire di Spengler – ha preso il posto di Dio detronizzato e morto, prima o poi si sbarazzerà dell’uomo, il quale già vive con il timore di stare qui per caso, senza uno straccio di ragione, in balìa di un Lord of game imperscrutabile, “che gioca a dadi o a nascondino”. Pensa alle masse analfabete in fatto di informatica e di elettronica (nel numero mi ci metto anch’io, per primo) alla mercè dei pochi sapientes tecnocrati … Ti dicono che, con lo sviluppo dei robot, aumenterà il tempo libero, ma anche questa prospettiva mi spaventa: ti immagini le masse spaesate dal tempo libero che cercano sfogo nei vizi, rimbecillendo, o, peggio ancora, nelle contese sportive o politiche, negli scontri tra opposte fazioni, come accadeva nella Roma del primo secolo a. C., quando le bande fanatiche di Clodio e Milone si massacravano in una sorta di guerra civile? Ma non voglio, per ora, anticipare i tempi. E mi fermo qui. Augurandoti una rapida ripresa. Un abbraccio, Carlo.

Lo stato dell’arte

Presero alcuni a invilupparsi dentro

ragnatele di versi senza capo

né coda, coltivando un metro sciapo,

persuasi della perdita del centro.

Altri, scioccati dalla malattia

dell’anima, smarrirono ogni fede

nella parola e piede dopo piede

sconfinarono, ahimè, nell’afasia.

Non più che balbettìi e borborigmi

udivi uscire dalle loro labbra:

qualche sillaba storta, qualche scabra

reliquia degli antichi paradigmi.

Altri ancora lucravano sul corpo

dell’arte vilipesa ed il cadavere

straziato e pesto dalle loro clave

defraudavano d’ogni regia porpora.

Per altri infine era ludibrio e gioco

l’arte dei versi: non più soglia mistica,

ma frigido esercizio di enigmistica,

cervellotico show e fatuo fuoco.

Aura non v’era più, non più profumo

d’ambrosia auliva dalle dirute are:

lassù un miraggio di stella polare

sprofondava in un vortice di fumo.

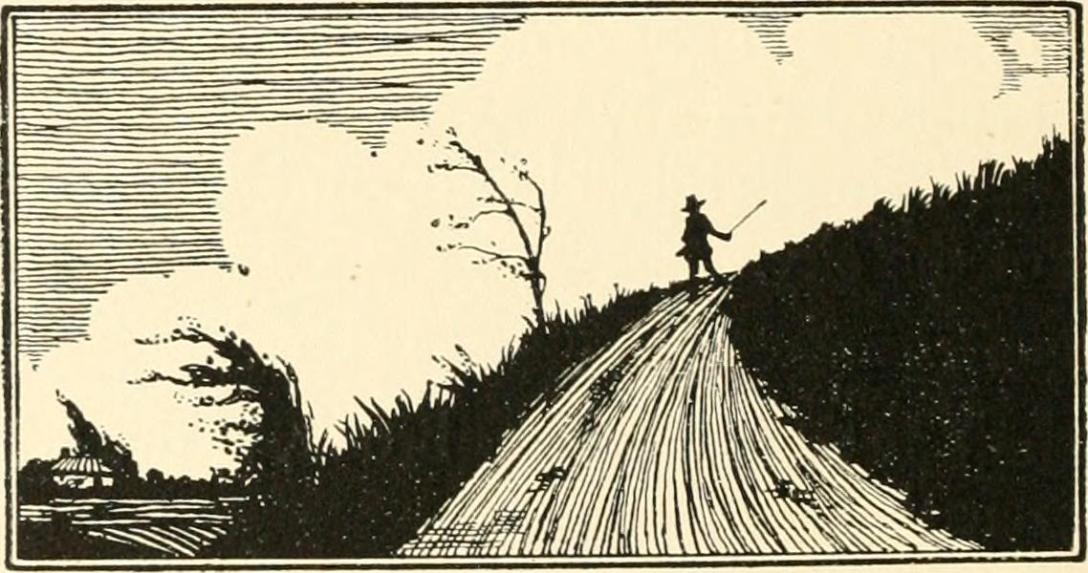

Ma rima dopo rima, Pollicino

testardo, senza indulgere ai sinistri

presagi o al suono futile dei sistri,

proseguìi tutto solo il mio cammino.

Sapevo che ad attendermi là fuori

del bosco c’era la mia casa, il noce

che l’adombrava: udivo già la voce

querula di mia madre nei canori

versi dei merli, nei loquaci ingorghi

dei ruscelli. Le tracce erano vaghe:

segni sui tronchi di vetuste piaghe,

frusci di vento, fremiti di sorghi.

Ma la mia fede era inconcussa: l’eco

che mi vibrava dentro nei precordi

(o forse la risacca dei ricordi?)

mi era di guida nell’intrico cieco.

Cantavo dunque contro le paure,

fedele alla mia Musa, ai miei princìpi,

senza nutrirmi di vivande insipide

e senza abbeverarmi ad acque impure.

Sarà per questo che per qualche grazia

del cielo avverto prossima la meta

dove sgorga la polla che disseta

e nevica la manna che mi sazia.

Era il 2011: due lustri or sono. Tiravo allora le somme degli ultimi decenni di poesia, anche nel tentativo di dar conto della mia personale poetica. Ebbene, nel frattempo mi sembra che le cose siano in parte cambiate e che vadano tuttora cambiando, e proprio nel senso da me allora auspicato. I giovani poeti, per quanto almeno mi è dato giudicare dalla mia specola di presidente del Premio Guido Gozzano di Terzo, sia pure a fatica, si vanno via via affrancando da certi vieti condizionamenti del passato che rischiavano di portarli ad incagliarsi tra le secche dell’afonia, se non dell’afasia, o a perdersi nei più insulsi e insensati blateramenti in nome o con la scusa dei più arditi e talora ignobili sperimentalismi. Ah, le seduzioni della modernità e dei cattivi maestri che hanno invitato a fare tabula rasa della tradizione ed insegnato a «ribellarsi alle regole, dando prevalenza al gesto, alla libertà sconfinata dell’io dell’artista-demiurgo capace, con il proprio comportamento creativo, di rovesciare ogni precetto»! La poesia, come in generale l’arte, è «una meravigliosa costrizione con regole stabili, come le migliori partite di scacchi che si svolgono per forza sulla scacchiera e non fuori da essa, pur con mosse geniali» (Alzek Misheff). Diceva giustamente Auguste Rodin: «L’arte viva è un proseguimento di quella del passato». Non nel senso della ripetizione, ma della continuità. La tradizione non è un fossile, ma un modello dinamico. Un punto di riferimento per chi voglia andare oltre.

Si è parlato per molto, troppo tempo di crisi dell’io, della sua irrimediabile dissoluzione. Tutto è cominciato con la fine dell’antropocentrismo e la scoperta delle screpolature nel cielo di carta sopra di noi. Nessuno può più mettere in discussione la rivoluzione copernicana, che ha fatto della Terra un atomo insignificante nell’economia dell’universo. E, venuta meno la centralità della Terra, anche le sorti dell’uomo hanno subito un’analoga destituzione. «Ormai – dice il pirandelliano Mattia Pascal – noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell’infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell’Universo, con tutte le nostre scoperte e invenzioni; e che valore dunque volete che abbiano le notizie, non dico delle nostre miserie particolari, ma anche delle generali calamità? Storie di vermucci ormai, le nostre». Lo svilimento dell’uomo è quindi proseguito con la scoperta che anche l’io, lungi dall’essere un’unità più o meno armonica ovvero “un continente”, è in realtà “un arcipelago”, di labile e precaria consistenza. La stessa esistenza individuale si è rivelata «un relitto alla deriva nel mare della storia e nel flusso della corrente psichica» (Claudio Magris). Stando così le cose, c’è chi ha avvertito l’esigenza di abolire o di superare i tradizionali confini dell’io umanistico per approdare al nuovo modello antropologico dell’“oltre-uomo” e chi per contro ha preteso di accelerare e di incentivare la disgregazione dell’io, senza risparmiarne le espressioni culturali, a cominciare dal linguaggio. Di qui le elucubrazioni, spesso sofistiche e fumose, di maîtres à penser come Guattari, Deleuze, Foucault, Lacan, Derrida: tutti impegnati in un’opera tanto forsennata quanto gratuita di decostruzione e di disgregazione. In nome del caos. Puro masochismo a volte, a volte manifestazione di squisito e compiaciuto narcisismo. In ogni caso, forme luciferine d’intelligenza.

Non si vuole con ciò negare o mettere in dubbio che ci sia molto di vero in tutto questo. Ma che senso ha indulgere in tal modo – in un accesso di cupio dissolvi – a Thanatos, assecondare il principio di morte e di distruzione, di suo già così attivo e pervasivo? E perché complicarsi oltre modo la vita? Ecco, in quegli anni è mancata una reazione positiva: pochi hanno davvero sentito l’esigenza di opporsi a tale deriva, di contrastare tanta disgregazione, di imporre cioè un ordine e un controllo, questi sì umani, ai disiecta fragmenta che ne conseguivano. È mancato chi difendesse le ragioni di Eros. E dell’uomo. Perché non si deve dimenticare che, con tutti i suoi limiti, l’uomo resta pur sempre misura di tutte le cose. Senza l’uomo non ci sarebbe né etica né estetica. L’umanesimo può – deve! – essere pertanto recuperato in forme nuove, che potremmo dire leopardiane, perché proprio ne La ginestra trovano la loro enunciazione più alta e limpida. La dignità dell’uomo non consiste nel suo sentirsi “signore e fine” del Tutto, bensì, al contrario, nella consapevolezza della sua miseria, nel «poter l’uomo conoscere e interamente comprendere e fortemente sentire la sua piccolezza. Quando egli considerando la pluralità de’ mondi, si sente essere infinitesima parte di un globo ch’è minima parte d’uno degl’infiniti sistemi che compongono il mondo, e in questa considerazione stupisce della sua piccolezza, e profondamente sentendola e intentamente riguardandola, si confonde quasi col nulla, e perde quasi se stesso nel pensiero dell’immensità delle cose, e si trova quasi smarrito nella vastità incomprensibile dell’esistenza; allora con questo atto e con questo pensiero egli dà la maggior prova possibile della sua nobiltà, della forza e della immensa capacità della sua mente, la quale, rinchiusa in sì piccolo e menomo essere, è potuta pervenire a conoscere e intender cose tanto superiori alla natura di lui, e può abbracciare e contener col pensiero questa immensità medesima della esistenza e delle cose». È prerogativa dell’uomo quella di essere «autocoscienza del cosmo» e la sua stessa infelicità è indizio della sua «capacità d’infinito». «Tutto [infatti] è o può essere contento di se stesso eccetto l’uomo, il che mostra che la sua esistenza non si limita a questo mondo, come quella dell’altre cose». C’è, insomma, nell’uomo – che è pascalianamente «una canna», ma «una canna pensante» – un’esigenza di senso che non sempre trova corrispondenza nella realtà. Che tocca a lui soddisfare. Senza pretese di sostituirsi a Dio, ma ordinando il mondo, foss’anche solo il suo piccolo mondo, orientando per quanto possibile la propria vita secondo la propria volontà o cercando comunque in essa e nella realtà che lo circonda una qualche coerenza, le tracce di un disegno, le spie magari di un’oltranza, di una possibile armonia. Oltre il caso e il caos, così da sentirsi «una docile fibra dell’universo».

Questo è compito dell’uomo faber e di quel faber sui generis che è il poeta. Ma per fare questo bisogna essere dei costruttori, non dei distruttori. E visto che la poesia è fondamentalmente una lotta con l’angelo, non è detto che l’esito ne sia sempre positivo. In tal caso, però, il poeta potrà esprimere il proprio disagio o l’angoscia che nasce dai suoi sforzi frustrati. Dovrà comunque essere compos sui e sapere organizzare i molteplici e dissonanti nuclei psichici che, almeno provvisoriamente, compongono la sua unità individuale. Perché la poesia sarà anche un sogno, ma è sempre «un sogno fatto in presenza della ragione». Voglio dire con questo che la poesia è essenzialmente forma, struttura, metrica. E mi sembra che in questi ultimi anni, sia pure con soluzioni e con spiriti diversi, si vada in questa direzione. Rinunciando alla pretesa della novità ad ogni costo, alle provocazioni per partito preso, alle manie incendiarie ispirate dalla sindrome di Erostrato. Nel solco di una tradizione finalmente non più intesa come un ingombro, ma come un faro che agevola il cammino. «Dove il passato non getta più la sua luce dinanzi a sé – diceva Alexis de Tocqueville – lo spirito dell’uomo vagola nelle tenebre».