di Paolo Repetto, 1 dicembre 2024, dal Quaderno I fuochi d’autunno

Non sono un piromane, anzi, mal sopporto chi col fuoco ci scherza, e non solo metaforicamente: ma questo proprio perché col fuoco ho maturato in gioventù una certa consuetudine, e ho imparato a rispettarlo.

In casa fu installato il primo impianto di riscaldamento quando già avevo superato i venticinque anni: fino ad allora avevo trafficato d’estate con ceppi ed accette e d’inverno con stufe e caminetti di ogni sorta, impratichendomi in accensioni rapide e nella regolazione del tiraggio dei tubi. Ho acquisito persino una certa insensibilità delle mani al calore, cosa che a volte gioca anche brutti scherzi.

Al di là delle stufe, però, ho anche avuto dimestichezza con le fiamme libere, non solo coi fuochi di bivacco durante le escursioni ma anche in alcune occasioni eccezionali (ero nella squadra antincendio locale, creata a Lerma molto prima dell’istituzione della Protezione Civile) e in altre quasi rituali.

Le motivazioni per accendere un fuoco erano legate in quest’ultimo caso alle attività contadine: i falò degli sfalci e dei rami secchi in autunno e quelli dei residui della potatura in primavera, il calderone dell’acqua per strinare le setole del maiale macellato nei primi giorni dell’anno, e sempre a gennaio il grande falò di sant’Antonio, residuato di antiche celebrazioni pagane. Durante alcuni inverni eccezionalmente rigidi il fuoco doveva essere mantenuto acceso anche contro il muro della casa, nei punti dove salivano le tubazioni dell’acqua.

I fuochi che ricordo meglio, e con più nostalgia, sono senz’altro quelli autunnali. In primavera c’era sempre il rischio che sfuggissero al controllo e si propagassero, mentre a ottobre o a novembre la ramaglia inumidita bruciava lentamente e le scintille non trovavano esca tutt’attorno. Il fumo si raccoglieva al vertice del mucchio e saliva in genere dritto, quasi come nelle carbonaie: e mentre la combustione procedeva tranquilla potevi fare altro. In genere però mi dedicavo a questa incombenza verso la metà del pomeriggio, quando le attività più pressanti erano terminate, e allora sedevo lì vicino, a fumare o a immergermi nei miei pensieri, che accompagnavano il fumo nel suo cammino verso l’alto e si disperdevano poi assieme ad esso. Erano momenti malinconicamente meravigliosi, spesso cadevo in trance e mi riscuotevo mentre già scendevano le ombre della sera. Una volta, quando il mucchio era ormai quasi consumato, mi divertii per mezz’ora a disegnare segnali di fumo con una vecchia coperta, provando a trasmettere nell’alfabeto morse e scrutando le colline attorno in attesa che qualcuno mi rispondesse. Naturalmente non accadde, ma non rimasi deluso: il mio lavoro l’avevo fatto, i segnali li avevo mandati, ero in pace con me stesso.

Ecco, volevo una metafora che in qualche modo sintetizzasse (e magari anche un po’ giustificasse) i contenuti di questo volumetto, e forse l’ho centrata. Fumo, malinconie, pensieri disordinati, voglia di comunicare, coscienza della difficoltà di farlo e ammirazione per chi ci riesce con naturalezza. Soprattutto, poi, la conferma che indipendentemente dagli esiti riesco ancora a divertirmi. Direi che è più che sufficiente.

Il libro è Dall’inferno, di Giorgio Manganelli, e si rivelerà anche interessante. Ma a catturarmi è stata la copertina e non è certo la prima volta. Ormai le librerie sono diventate delle gallerie d’arte. Le copertine – oserei dire soprattutto quelle dei piccoli editori – sono davvero belle e accattivanti (non sempre si può dire altrettanto dei contenuti) e offrono occasioni di inediti incontri con il mondo delle immagini, mentre i grafici hanno affinato la conoscenza delle diverse capacità attrattive dei colori e dei font. Non sono cose banali: ricordo con un fastidio anche tattile la moda in voga negli anni Novanta, che imponeva titoli dai caratteri enormi, colori fosforescenti e, in particolare, i caratteri in rilievo. Facendo scorrere le dita su certi Oscar Mondadori avevi già la certezza che il contenuto poteva essere evitato.

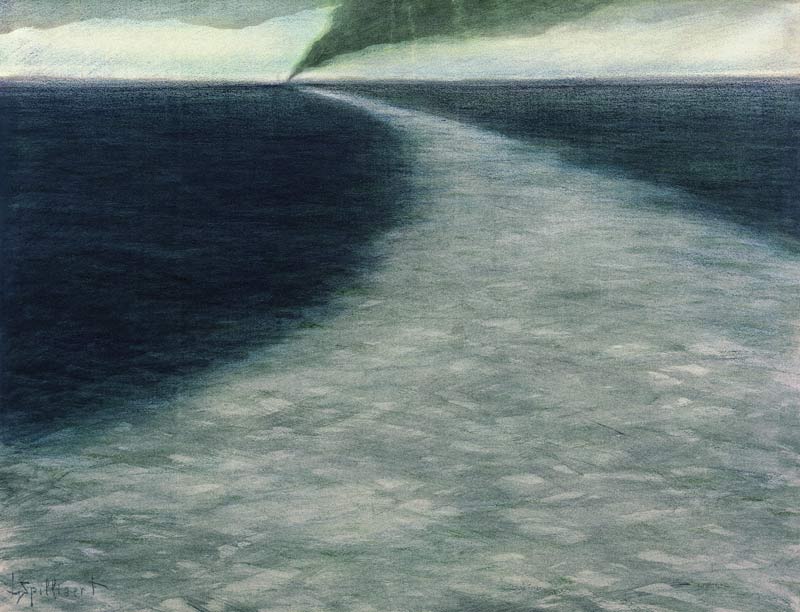

Il libro è Dall’inferno, di Giorgio Manganelli, e si rivelerà anche interessante. Ma a catturarmi è stata la copertina e non è certo la prima volta. Ormai le librerie sono diventate delle gallerie d’arte. Le copertine – oserei dire soprattutto quelle dei piccoli editori – sono davvero belle e accattivanti (non sempre si può dire altrettanto dei contenuti) e offrono occasioni di inediti incontri con il mondo delle immagini, mentre i grafici hanno affinato la conoscenza delle diverse capacità attrattive dei colori e dei font. Non sono cose banali: ricordo con un fastidio anche tattile la moda in voga negli anni Novanta, che imponeva titoli dai caratteri enormi, colori fosforescenti e, in particolare, i caratteri in rilievo. Facendo scorrere le dita su certi Oscar Mondadori avevi già la certezza che il contenuto poteva essere evitato. Tornando al libro di Manganelli, nel risvolto leggo che il quadro riprodotto in copertina è di Leon Spilliaert (1881-1946), un pittore belga che raffigurava per lo più paesaggi di campagna e spiagge del mare del Nord, creando atmosfere piuttosto cupe.

Tornando al libro di Manganelli, nel risvolto leggo che il quadro riprodotto in copertina è di Leon Spilliaert (1881-1946), un pittore belga che raffigurava per lo più paesaggi di campagna e spiagge del mare del Nord, creando atmosfere piuttosto cupe. L’impiego di pochi colori e la predominanza del nero accentuano la tensione introspettiva; al tempo stesso l’uso di tinte terrose e marine, dalle quali emerge uno sprazzo di luce gialla o bianca, crea l’impressione che l’osservatore emerga dalle tenebre. Un lampo di speranza che squarcia l’atmosfera tetra. Le sue insicurezze e i suoi dubbi tornano poi nei giochi di specchi che caratterizzano gli autoritratti.

L’impiego di pochi colori e la predominanza del nero accentuano la tensione introspettiva; al tempo stesso l’uso di tinte terrose e marine, dalle quali emerge uno sprazzo di luce gialla o bianca, crea l’impressione che l’osservatore emerga dalle tenebre. Un lampo di speranza che squarcia l’atmosfera tetra. Le sue insicurezze e i suoi dubbi tornano poi nei giochi di specchi che caratterizzano gli autoritratti.