di Paolo Repetto, 18 settembre 2024

A proposito di serialità (quella cui accennavo presentando le ultime recensioni di Vittorio): anche la mia sta diventando – in realtà è sempre stata – una produzione seriale. Nel caso specifico del pezzo che segue, è l’ennesima puntata della serie relativa alla mia biblioteca, con gli stessi protagonisti, io e i miei libri, e solo l’ambientazione leggermente diversa[1]. Ma in fondo io e i miei libri siamo sempre stati protagonisti di ognuno dei pezzi sin qui prodotti, quindi non di serie si dovrebbe parlare ma della composizione di un puzzle che a dispetto del numero enorme di tessere ancora da sistemare si intravvede ormai benissimo. Titolo del puzzle? A infinite jest, tanto per parafrasare qualcuno: “uno spasso infinito”, un’autobi(blio)grafia di ringraziamento per la vita che mi è stato concesso vivere e per i libri che mi è stato dato leggere.

P.S. Mi accorgo che stiamo tornando alle origini. Vale a dire che sul sito si torna a parlare prevalentemente di libri. Sarà un bene o sarà un male? Non lo so. So però che è un segnale, e la prima cosa che mi viene in mente è che forse di altro in questo momento non val la pena parlare, pena il rischio di dire fesserie, e che è comunque un modo per marcare la distanza da Sangiuliano e dalla cricca dei non-lettori professi della quale l’ex-ministro è un esemplare perfetto e tutt’altro che unico.

Altre stanze

L’“altra stanza” è quella cui accenno ma che non mostro mai ai visitatori occasionali. Vi accedono raramente anche gli amici e i miei stessi famigliari, con qualche eccezione per mio nipote. Non la mostro per più motivi: intanto per ragioni logistiche, perché è un po’ discosta dal corpo centrale della mia abitazione, e per raggiungerla occorre transitare per il ripostiglio-lavanderia o passare dalla scala esterna; ma soprattutto perché è un autentico bazar dove sono ammonticchiati, sopra e dentro un armadio o direttamente sul pavimento, zaini, valigie e borse di ogni foggia e dimensione, giacconi e tute invernali, imbraghi e ciaspole, tutto l’armamentario insomma, ormai purtroppo dismesso da tempo, per viaggi, escursioni e alpinismo.

La motivazione più vera sta comunque nel fatto che le scaffalature disposte lungo due pareti ospitano gran parte della mia adolescenza: i fumetti, la letteratura poliziesca e quella fantascientifica, gli “umoristi”, da Jerome e Wodehouse a Campanile e Francesco Piccolo. Mancano i libri dell’infanzia: quelli sopravvissuti sono in esilio al Capanno.

Questa disposizione separata non riflette una qualche mia scala di valori dei libri, ma risponde semplicemente a un criterio d’uso. Come ho già spiegato altrove, ho stipato nello studio e nell’ex-tinello, che ne è ormai un’appendice, tutta la saggistica, disposta secondo una collocazione che mi permette di rintracciare immediatamente ciò che serve per le mie ricerche o di individuare con un colpo d’occhio altre fonti di eventuali suggerimenti.

Narrativa e poesia di tutte le letterature mondiali le ho trasferite nel corridoio e nei locali che vi si affacciano, sono meno visibili ma sono raggiungibili con pochi passi e suppongono comunque una frequentazione più saltuaria. Ciò che riempie invece gli scaffali della stanza “segreta” lo conosco talmente bene da non aver bisogno di tenerlo a portata immediata di vista. È probabilmente l’unico settore della mia biblioteca del quale posso affermare di aver letto davvero tutto.

Narrativa e poesia di tutte le letterature mondiali le ho trasferite nel corridoio e nei locali che vi si affacciano, sono meno visibili ma sono raggiungibili con pochi passi e suppongono comunque una frequentazione più saltuaria. Ciò che riempie invece gli scaffali della stanza “segreta” lo conosco talmente bene da non aver bisogno di tenerlo a portata immediata di vista. È probabilmente l’unico settore della mia biblioteca del quale posso affermare di aver letto davvero tutto.

C’è però un’ulteriore ragione, ed è una forma di gelosia che definirei “protettiva”. Per me quei libri e quegli albi hanno significato moltissimo. Sono legati per la maggior parte a una fase particolare della mia vita (e questo, naturalmente, vale allo stesso modo da sempre per qualsiasi lettore) che ha però coinciso anche con un momento particolare della nostra storia comune, quando la lettura si è aperta a tutti, mentre la televisione ancora non c’era (in casa mia no senz’altro), e se c’era aveva un peso e un impatto trascurabili: e questo restringe alla mia generazione il tipo particolare di ricezione. Inoltre, le sequenze con le quali queste letture sono arrivate e il loro intersecarsi con esperienze di tutt’altra natura raccontano una storia che non può essere che individuale: ovviamente la mia.

C’è però un’ulteriore ragione, ed è una forma di gelosia che definirei “protettiva”. Per me quei libri e quegli albi hanno significato moltissimo. Sono legati per la maggior parte a una fase particolare della mia vita (e questo, naturalmente, vale allo stesso modo da sempre per qualsiasi lettore) che ha però coinciso anche con un momento particolare della nostra storia comune, quando la lettura si è aperta a tutti, mentre la televisione ancora non c’era (in casa mia no senz’altro), e se c’era aveva un peso e un impatto trascurabili: e questo restringe alla mia generazione il tipo particolare di ricezione. Inoltre, le sequenze con le quali queste letture sono arrivate e il loro intersecarsi con esperienze di tutt’altra natura raccontano una storia che non può essere che individuale: ovviamente la mia.

Insomma, ne sono geloso perché sono certo che ad altri direbbero cose diverse da quelle che hanno detto a me – come è giusto e normale che sia – e io voglio invece lasciarle legate a quell’ordine, a quel significato e a quel ricordo.

Insomma, ne sono geloso perché sono certo che ad altri direbbero cose diverse da quelle che hanno detto a me – come è giusto e normale che sia – e io voglio invece lasciarle legate a quell’ordine, a quel significato e a quel ricordo.

Chiarito questo, per una volta vi lascio entrare in visita guidata nell’altra stanza, invitandovi a fare attenzione per non inciampare in un arco o in una piccozza, a non rovesciare un trespolo porta-abiti e a non prendere in testa un trolley. Sarà comunque una visita breve, limitata al settore fumetti. Della giallistica, della fantascienza e degli umoristi ho già parlato altrove, in più occasioni. Anche del fumetto, a dire il vero, ho già parlato, e forse più che degli altri generi: ma mi rimane ancora qualcosa da dire.

Ad esempio, che quasi tutte le mie raccolte hanno in realtà una storia recente. In qualche caso sono la ricostruzione sofferta e testarda di quelle originali (vale per GimToro, per il Vittorioso, per Pecos Bill, per Nat del Santa Cruz e per altre testate), costruite all’epoca pazientemente con scambi, favori, zelo di chierichetto e prestazioni d’opera per l’edicolante, ma qualche volta anche con sotterfugi e scommesse insensate e persino con estorsioni (in famiglia non era prevista alcuna voce di spesa per i fumetti): tutte quelle sono andate poi perdute per vicende varie o per stupida disaffezione al momento del passaggio dall’adolescenza alla maturità. In altri casi le raccolte sono invece il frutto di un desiderio coltivato lungo decenni per storie e personaggi che avevo avuto la ventura di conoscere ma non la possibilità di seguire, e meno che mai di acquistare. Parlo ad esempio di Tintin, di Blake e Mortimer e di Blueberry, o più in generale della scuola fumettistica franco-belga, scoperti tramite un amico monegasco che trascorreva a Lerma le vacanze e leggeva riviste leggendarie come Pilot e più tardi MétalHurlant. Questi li ho pazientemente recuperati nelle edizioni italiane, integrando spesso le collezioni con gli originali in francese (da loro, forse, le mie passioni per Magritte e per Jacques Brel). Altre collane, come quella di Corto Maltese e della Storia del West, datano ai tardi anni Sessanta, e sono quelle che mi hanno spinto a tornare a leggere i fumetti, sia pure con uno spirito nuovo; o ai settanta, quando finalmente ero anche in grado di investire nelle mie passioni un piccolo budget. Parlo di saghe importanti, come quelle di Ken Parker (figlio riconosciuto di Jeremiah Johnson, uno dei miei film di culto), di Jonathan Cartland, di Mac Coy o de I pionieri del nuovo mondo; oppure degli albi di Rino Albertarelli per serie de I protagonisti e di Dino Battaglia o di Sergio Toppi per Un uomo, un’avventura (non solo i loro, naturalmente: possiedo la serie completa). Infine, tra le cose più recenti che hanno solleticato lo spirito collezionistico ci sono le produzioni di Attilio Micheluzzi, di Vittorio Giardino e di Renzo Calegari, per le quali la caccia è ancora aperta.

Ho citato, naturalmente, solo le testate che reputo più significative, quelle che torno a sfogliare più spesso: ma ce ne sono diverse altre. La considero già una discreta collezione, soprattutto per quanto concerne il western, anche se per un amante del fumetto è il minimo sindacale. Ciò che la distingue e la rende particolare è lo spazio riservato alla produzione dei primi anni Cinquanta, perfettamente comprensibile dal momento che a quell’epoca risale la mia fascinazione per le bande disegnate. Quella fascinazione, al contrario di molte altre, non è mai venuta meno, e anzi, si ripete, sia pure esercitandosi su stati d’animo ben diversi, ogni volta che rileggo un albo. Soprattutto poi se ho in mano quelli originali. Ne possiedo ancora molti, anche se il mio tesoro, custodito un tempo dentro robuste casse da birra in legno, quelle in uso sulle navi, a prova di topo, è andato quasi totalmente disperso: conservo o ho recuperato vecchie strisce di Nat o di Gim Toro, di Akim, Miki, Blek, de Il piccolo sceriffo, di Kinowa e de Il piccolo Ranger, albi di Pecos Bill e del favoloso Oklahoma, nonché numeri de Il Monello e de L’Intrepido, del Vittorioso, del Pioniere e dell’Avventuroso. Sono diligentemente imbustati e inseriti in raccoglitori, come sacre reliquie. Ho persino scaricato da internet e poi stampato storie ormai irrintracciabili anche nei mercatini, delle quali conservavo una vaga memoria perché lette nel circolo parrocchiale, nei primissimi anni di scuola: ricordavo non le immagini, le trame o i personaggi, ma l’impressione che mi avevano prodotto. E a distanza di tutto questo tempo quell’impressione si è ripetuta, vivida, e giustificata non più dallo stupore infantile ma dalla eccezionalità delle cose che stavo ritrovando.

Ho citato, naturalmente, solo le testate che reputo più significative, quelle che torno a sfogliare più spesso: ma ce ne sono diverse altre. La considero già una discreta collezione, soprattutto per quanto concerne il western, anche se per un amante del fumetto è il minimo sindacale. Ciò che la distingue e la rende particolare è lo spazio riservato alla produzione dei primi anni Cinquanta, perfettamente comprensibile dal momento che a quell’epoca risale la mia fascinazione per le bande disegnate. Quella fascinazione, al contrario di molte altre, non è mai venuta meno, e anzi, si ripete, sia pure esercitandosi su stati d’animo ben diversi, ogni volta che rileggo un albo. Soprattutto poi se ho in mano quelli originali. Ne possiedo ancora molti, anche se il mio tesoro, custodito un tempo dentro robuste casse da birra in legno, quelle in uso sulle navi, a prova di topo, è andato quasi totalmente disperso: conservo o ho recuperato vecchie strisce di Nat o di Gim Toro, di Akim, Miki, Blek, de Il piccolo sceriffo, di Kinowa e de Il piccolo Ranger, albi di Pecos Bill e del favoloso Oklahoma, nonché numeri de Il Monello e de L’Intrepido, del Vittorioso, del Pioniere e dell’Avventuroso. Sono diligentemente imbustati e inseriti in raccoglitori, come sacre reliquie. Ho persino scaricato da internet e poi stampato storie ormai irrintracciabili anche nei mercatini, delle quali conservavo una vaga memoria perché lette nel circolo parrocchiale, nei primissimi anni di scuola: ricordavo non le immagini, le trame o i personaggi, ma l’impressione che mi avevano prodotto. E a distanza di tutto questo tempo quell’impressione si è ripetuta, vivida, e giustificata non più dallo stupore infantile ma dalla eccezionalità delle cose che stavo ritrovando.

Mi riferisco ad esempio a certe storie comparse settant’anni fa sul Vittorioso (l’unica pubblicazione a fumetti ammessa nel circolo parrocchiale: tutto il resto era “sconsigliato” o “escluso”). Erano pensate senza dubbio per un pubblico di adolescenti, con chiaro intento didattico, ma per un ragazzino di sette o otto anni avido di racconti e di immagini rappresentavano comunque la porta d’ingresso in un’altra dimensione. Dopo aver conosciuto le storie scritte e disegnate da Franco Caprioli, quello che la scuola mi passava diventava quasi superfluo.

Ripeto, qui non si tratta solo di nostalgia. La loro rilettura mi ha lasciato stupefatto tanto per la qualità delle immagini che per la cura linguistica e la felicità inventiva. E mi ha anche illuminato sull’origine di certe mie passioni e di conoscenze che ogni tanto emergevano misteriosamente dalla mia memoria.

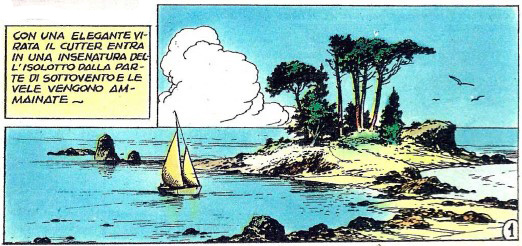

In Una strana avventura tre giovani amici imbarcati su un cutter finiscono alla deriva durante una tempesta che flagella il Mediterraneo e si ritrovano sbalzati su un’isoletta dove incontrano, guarda caso, un loro insegnante di storia. Guidati da costui si addentrano in una terra rimasta all’età del neolitico, e qui incontrano gli ultimi superstiti dei cacciatori nomadi vissuti in Europa all’età della pietra, che cacciano i mammut e gli uro e devono difendersi da rinoceronti bicorne. Il professore sa tutto delle diverse “razze” che hanno successivamente abitato l’Europa (Chancelade, razza di Grimaldi, Cro-magnon, ecc ), e scorta i nostri eroi in un avvincente viaggio verso l’interno, costellato di incontri straordinari con uomini e animali “primitivi”, che si rivela anche un viaggio nel tempo, dalle caverne e dalle palafitte villanoviane sino ai primordi delle civiltà storiche. Ecco lì da dove nasce la mia curiosità paleoantropologica. Non è questione di geni, ma di giornalini.

In Una strana avventura tre giovani amici imbarcati su un cutter finiscono alla deriva durante una tempesta che flagella il Mediterraneo e si ritrovano sbalzati su un’isoletta dove incontrano, guarda caso, un loro insegnante di storia. Guidati da costui si addentrano in una terra rimasta all’età del neolitico, e qui incontrano gli ultimi superstiti dei cacciatori nomadi vissuti in Europa all’età della pietra, che cacciano i mammut e gli uro e devono difendersi da rinoceronti bicorne. Il professore sa tutto delle diverse “razze” che hanno successivamente abitato l’Europa (Chancelade, razza di Grimaldi, Cro-magnon, ecc ), e scorta i nostri eroi in un avvincente viaggio verso l’interno, costellato di incontri straordinari con uomini e animali “primitivi”, che si rivela anche un viaggio nel tempo, dalle caverne e dalle palafitte villanoviane sino ai primordi delle civiltà storiche. Ecco lì da dove nasce la mia curiosità paleoantropologica. Non è questione di geni, ma di giornalini.

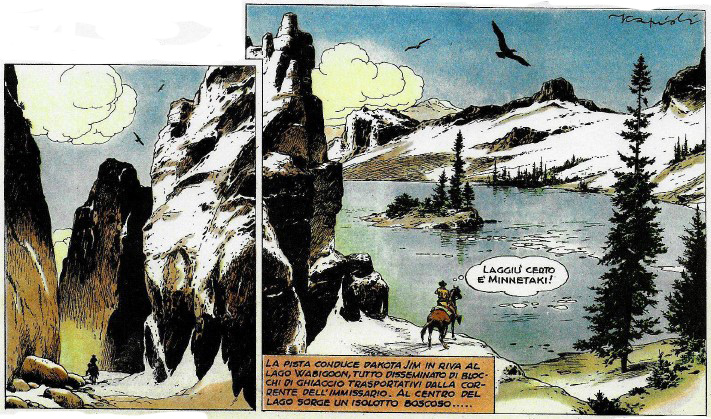

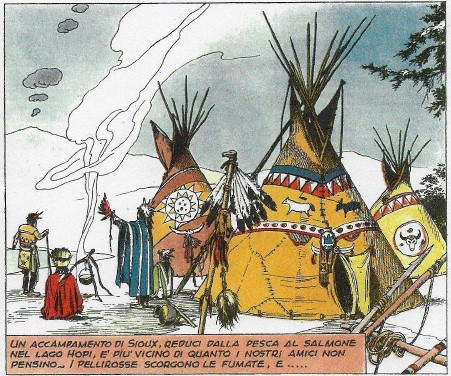

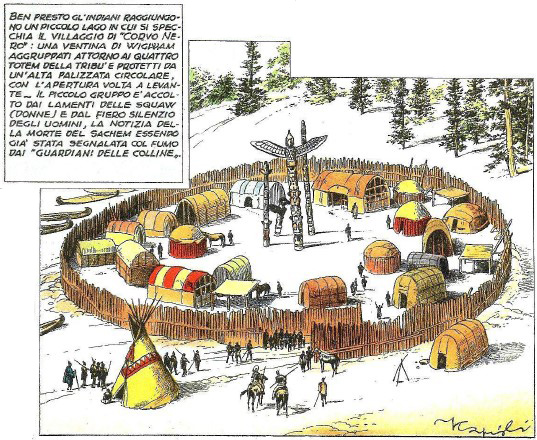

Allo stesso modo una storia western, Il segreto del pugnale, oltre ad essere avventurosissima e avvincente per gli scenari insoliti nei quali si svolge e per la bellezza delle tavole (Caprioli usava una tecnica tutta sua, quasi un pointillisme), si rivela una vera e propria lezione di etnologia, per l’accuratezza filologica negli abbigliamenti, nei rituali, negli oggetti e negli ambienti. Con quello che ne ricordavo, e col resto che avevo appreso da Il tesoro di Tahorai-Tiki-Tabù ho fatto un figurone anni dopo all’esame universitario di Civiltà precolombiane, e ho stabilito quello che ritengo essere un record mondiale di esame con esito positivo a Etnologia: un minuto e dieci secondi, cronometrati da un amico.

Per non parlare poi del linguaggio. La mia lingua madre è il dialetto, e in dialetto si svolgevano all’epoca in tutti i rapporti, in famiglia e con gli amici. A scuola ho ricevuto i rudimenti dell’italiano, ma l’ho poi parlato correntemente apprendendo non dai libri di lettura delle elementari o da I promessi sposi, ma da fumetti nei quali la storia era narrata così: “La notte cala insolitamente nera, causa una fitta cortina di nubi portate dallo scirocco”. “La terra con i suoi neri dirupi ha un aspetto sinistro e strano, da incubo”. “I tre ragazzi bordano le vele debitamente terzarolate e si accingono a salpare”. E i dialoghi: “Professore! … come mai qui?! … e perché s’è vestito in cotesto modo?” Ancora al Liceo la mia insegnante di lettere mi rimproverava l’uso nei temi di certe espressioni “vetuste”, di un linguaggio con velleità letterarie, e io ci rimanevo male, perché per me l’italiano era quello – e in qualche misura è rimasto tale.

Ora, tutto questo può odorare di stantio, della patetica nostalgia di un vecchio per i bei tempi della gioventù. E magari un po’ è anche così. Ma fatte le debite tare, al netto rimane che la cultura trasmessa da quelle tavole disegnate era ben altra cosa rispetto a quella che i ragazzini e gli adolescenti assorbono oggi sui social, e anche a quella che la generazione che li ha preceduti, i nostri figli e loro genitori, ha succhiato dalla televisione. Non è una percezione deformata del passato, è la realtà. Mi si obietterà magari che si trattava di una cultura basata su valori totalmente occidentali, che seppur declinati in maniera diversa (tra Il Vittorioso e Il Pioniere ne correva), rimanevano comunque vincolati a una concezione “imperialistica” dei rapporti con la natura e col resto dell’umanità: e che oggi tutte queste cose sarebbero bruciate sul rogo della cancel culture (cosa che vale naturalmente anche per il cinema dell’epoca, oppure per la letteratura e persino per l’infarinatura storica impartiteci a scuola). Non sarebbe difficile smontare questa obiezione – anche se, considerando da chi in genere queste accuse sono mosse, penso sarebbe del tutto inutile: ma non è questo che qui mi importa. È invece il fatto i miei fumetti alcuni valori comunque li trasmettevano, un messaggio etico lo inviavano, e chi ne è stato l’entusiasta destinatario ha poi avuto tutto il tempo e l’agio di rifletterci su, di correggerne le storture, di modificare le proprie convinzioni. Aveva una base su cui poggiare i piedi e da cui muovere. In fondo, la condizione necessaria per poter cambiare idea è averne una.

Ora, tutto questo può odorare di stantio, della patetica nostalgia di un vecchio per i bei tempi della gioventù. E magari un po’ è anche così. Ma fatte le debite tare, al netto rimane che la cultura trasmessa da quelle tavole disegnate era ben altra cosa rispetto a quella che i ragazzini e gli adolescenti assorbono oggi sui social, e anche a quella che la generazione che li ha preceduti, i nostri figli e loro genitori, ha succhiato dalla televisione. Non è una percezione deformata del passato, è la realtà. Mi si obietterà magari che si trattava di una cultura basata su valori totalmente occidentali, che seppur declinati in maniera diversa (tra Il Vittorioso e Il Pioniere ne correva), rimanevano comunque vincolati a una concezione “imperialistica” dei rapporti con la natura e col resto dell’umanità: e che oggi tutte queste cose sarebbero bruciate sul rogo della cancel culture (cosa che vale naturalmente anche per il cinema dell’epoca, oppure per la letteratura e persino per l’infarinatura storica impartiteci a scuola). Non sarebbe difficile smontare questa obiezione – anche se, considerando da chi in genere queste accuse sono mosse, penso sarebbe del tutto inutile: ma non è questo che qui mi importa. È invece il fatto i miei fumetti alcuni valori comunque li trasmettevano, un messaggio etico lo inviavano, e chi ne è stato l’entusiasta destinatario ha poi avuto tutto il tempo e l’agio di rifletterci su, di correggerne le storture, di modificare le proprie convinzioni. Aveva una base su cui poggiare i piedi e da cui muovere. In fondo, la condizione necessaria per poter cambiare idea è averne una.

Eppure, anche prima dell’arrivo della furia cancellatrice, l’influenza del fumetto, di quei fumetti in quel particolare periodo storico, è sempre stata sottovalutata o considerata con sospetto. All’epoca era ritenuta nociva per motivi differenti, quasi opposti: distraeva e diseducava le menti e inquinava le certezze storiche. La scuola per prima lo ostracizzava, e questo naturalmente contribuiva a farcelo amare ancor più. Era un’esperienza proibita, che prometteva paradisi artificiali di carta e intanto creava adrenalina e piacere già per il fatto stesso di praticarla. Le uniche punizioni di cui ho ricordo rimediate alle elementari o alle medie erano legate agli scambi di fumetti che avvenivano sottobanco. Quando, se pur raramente, venivano scoperti, quei traffici erano implacabilmente stroncati dagli insegnanti, e giù ramanzine e comunicazioni ai genitori: ma la vera punizione era il sequestro e la distruzione dei corpi del reato. Dopo che fui obbligato a gettare nella stufa della classe due albi di Pecos Bill ho sofferto di crisi depressive per mesi.

Gli scambi non si sono mai interrotti, avvengono anche oggi, ma riguardano ben altri stupefacenti: e sono purtroppo molto più tollerati dei nostri innocenti traffici.

Gli scambi non si sono mai interrotti, avvengono anche oggi, ma riguardano ben altri stupefacenti: e sono purtroppo molto più tollerati dei nostri innocenti traffici.

Da parte della cultura “alta” la diffidenza e la distanza nei confronti del fumetto sono state mantenute ben oltre gli anni Cinquanta, persino dopo che il genere aveva ricevuto una legittimazione da semiologi di fama come Eco e Morin o da artisti come Roy Lichtenstein. La riabilitazione è arrivata molto tardi. Basti pensare che la voce “fumetto” è comparsa nella Treccani solo dopo il 1978, affidata peraltro a un collaboratore qualificato come esperto di ingegneria, che infatti si limitò a compilare un lungo elenco di testate e di autori (citando solo di sfuggita Il Vittorioso e ignorando del tutto Franco Caprioli). E una volta mutato l’atteggiamento le cose sono andate solo peggio, com’era logico aspettarsi. È scattata l’omologazione, si è tentato di impiegare il fumetto a fini didattici (le strisce in latino, le Storie d’Italia, ecc…, con risultati penosi), di animarlo per una destinazione televisiva (Gulp! Fumetti in tv), di speziarlo per una fruizione morbosamente edonistica (da Barbarella a Guido Crepax e Manara) o dissacrante alla maniera “post-moderna” (Moebius e LesHumanoïdesAssociés, lo Zanardi di Andrea Pazienza), di piegarlo da ultimo al messaggio politico (Zero Calcare). Il paradosso sta nel fatto che questi in fondo non possono nemmeno essere definiti usi impropri, perché il fumetto ha avuto un senso e un ruolo culturale propositivo per un paio di generazioni, la mia e quella che l’ha preceduta (quest’ultima però con una fruizione più elitaria); poi questo ruolo lo ha esaurito, soppiantato da media meno liberi e ben più potenti, più accattivanti perché il loro consumo non richiedeva alcuno sforzo attivo. Per sopravvivere ha dovuto evolversi (ma sarebbe più corretto dire involversi), ripiegandosi su se stesso, andando sempre più a caccia di un riconoscimento artistico e culturale ufficiale, complicando le vicende e affinando le tecniche di rappresentazione. Non ha più guidato il percorso di crescita di adolescenti affamati di valori, ma ha seguito e assecondato quello di adulti disincantati e bulimici di effetti speciali.

Insomma, dobbiamo ammettere che anche gli autori che più amiamo, da Pratt a Battaglia e Toppi e a Berardi e Milazzo, al di là del fatto che possano aver coinvolto anche una parte (sempre più ristretta) delle generazioni successive, parlano essenzialmente a noi, che in effetti abbiamo continuato ad esserne i principali fruitori. E che la cultura che trasmettono, ormai in veste ufficiale e legittimata, non è più una cultura “altra”, magari infarcita di valori che troppi oggi ritengono obsoleti, ma capace di per sé, per la sua natura genuinamente underground, di aprire alla realtà e contemporaneamente al sogno menti ancora acerbe, ma è quella allineata alle più recenti mode di un pensiero davvero “debole”. I loro lettori vi cercano non la sorpresa, ma conferme di ciò che già sanno e si attendono. Non l’avventura, ma surrogati che giustifichino la loro compiaciuta pigrizia mentale.

Insomma, dobbiamo ammettere che anche gli autori che più amiamo, da Pratt a Battaglia e Toppi e a Berardi e Milazzo, al di là del fatto che possano aver coinvolto anche una parte (sempre più ristretta) delle generazioni successive, parlano essenzialmente a noi, che in effetti abbiamo continuato ad esserne i principali fruitori. E che la cultura che trasmettono, ormai in veste ufficiale e legittimata, non è più una cultura “altra”, magari infarcita di valori che troppi oggi ritengono obsoleti, ma capace di per sé, per la sua natura genuinamente underground, di aprire alla realtà e contemporaneamente al sogno menti ancora acerbe, ma è quella allineata alle più recenti mode di un pensiero davvero “debole”. I loro lettori vi cercano non la sorpresa, ma conferme di ciò che già sanno e si attendono. Non l’avventura, ma surrogati che giustifichino la loro compiaciuta pigrizia mentale.

Parliamoci chiaro: noi non abbiamo dovuto aspettare la revisione hollywoodiana del western degli anni Settanta, da Soldato blu a Balla coi lupi, o le fumisterie della New Age, e neppure Ken Parker o Cartland, per stare dalla parte degli indiani. Avevamo già letto vent’anni prima Tex e Il segreto del pugnale, e visti i film di John Ford, e avevamo appreso intuitivamente alcune rudimentali verità: che da una parte come dall’altra ci sono i buoni e i cattivi, gli onesti e i mascalzoni, che dei primi bisogna fidarsi e degli altri no, che gli uni vanno soccorsi e gli altri combattuti, indipendentemente dal colore della pelle, dai costumi e dalle credenze religiose. Quelli che non avevano appreso queste cose evidentemente leggevano di fretta (o non leggevano affatto), saltando a piè pari i cartigli e lasciando spazio nelle loro menti per imboniture e assuefazioni di ben altro genere. E infatti. Grafic novels come quelle di Zero Calcare possono piacere solo a coloro che i fumetti non li hanno letti al momento giusto o non li hanno comunque mai amati, e non possono capire che c’era più contenuto politico, e se vogliamo anche rivoluzionario, ne Il grande Blek o in Liberty Kid che in tutte la produzione “impegnata” che circola oggi nei salotti “progressisti”. E soprattutto che quelle storie avevano un senso perché rivolte a chi non voleva distrarsi, ma immergersi nella vita.

Parliamoci chiaro: noi non abbiamo dovuto aspettare la revisione hollywoodiana del western degli anni Settanta, da Soldato blu a Balla coi lupi, o le fumisterie della New Age, e neppure Ken Parker o Cartland, per stare dalla parte degli indiani. Avevamo già letto vent’anni prima Tex e Il segreto del pugnale, e visti i film di John Ford, e avevamo appreso intuitivamente alcune rudimentali verità: che da una parte come dall’altra ci sono i buoni e i cattivi, gli onesti e i mascalzoni, che dei primi bisogna fidarsi e degli altri no, che gli uni vanno soccorsi e gli altri combattuti, indipendentemente dal colore della pelle, dai costumi e dalle credenze religiose. Quelli che non avevano appreso queste cose evidentemente leggevano di fretta (o non leggevano affatto), saltando a piè pari i cartigli e lasciando spazio nelle loro menti per imboniture e assuefazioni di ben altro genere. E infatti. Grafic novels come quelle di Zero Calcare possono piacere solo a coloro che i fumetti non li hanno letti al momento giusto o non li hanno comunque mai amati, e non possono capire che c’era più contenuto politico, e se vogliamo anche rivoluzionario, ne Il grande Blek o in Liberty Kid che in tutte la produzione “impegnata” che circola oggi nei salotti “progressisti”. E soprattutto che quelle storie avevano un senso perché rivolte a chi non voleva distrarsi, ma immergersi nella vita.

Ancora un’ultima cosa. Tra le altre accuse, negli anni Cinquanta circolava quella che il fumetto fosse diseducativo anche rispetto alla formazione di un gusto estetico: che abituasse cioè ad una percezione semplificata, a linee pesanti di contorno, a un segno approssimativo o quando andava bene “calligrafico”. Questo proprio nel momento in cui stava esplodendo l’arte astratta, si stravolgeva l’ordine delle linee e dei colori, si rifiutava sprezzantemente il figurativo. Insomma, il fumetto distoglieva dal percepire i messaggi dell’arte “autentica” (o autenticata). Ora, in casa mia quei messaggi non arrivavano: non c’erano riproduzioni di opere d’autore, al più qualche immagine di santi o di madonne, e nessuno di noi ha mai visitato un museo almeno sin dopo i vent’anni. Anche i libri e i sussidiari scolastici erano illustrati da disegni, purtroppo di autori che non sarebbero stati in grado di disegnare un fumetto. La storia dell’Arte l’ho incontrata poi, al liceo, dopo i quindici anni, quando ormai mi ero autoeducato esteticamente. Mi ero abituato presto a cogliere le differenze di segno dei diversi disegnatori o degli illustratori dei libri d’avventura, ad apprezzare o meno certe caratteristiche (per me la cartina di tornasole tra il buono e il mediocre era la rappresentazione dei cavalli, oppure quella degli scenari naturali), a capire che un tratto sbrigativo era congeniale alle storie di pura azione, mentre una tecnica più elaborata mi induceva a riflettere maggiormente, a non inseguire solo lo sviluppo serrato della vicenda.

Ancora un’ultima cosa. Tra le altre accuse, negli anni Cinquanta circolava quella che il fumetto fosse diseducativo anche rispetto alla formazione di un gusto estetico: che abituasse cioè ad una percezione semplificata, a linee pesanti di contorno, a un segno approssimativo o quando andava bene “calligrafico”. Questo proprio nel momento in cui stava esplodendo l’arte astratta, si stravolgeva l’ordine delle linee e dei colori, si rifiutava sprezzantemente il figurativo. Insomma, il fumetto distoglieva dal percepire i messaggi dell’arte “autentica” (o autenticata). Ora, in casa mia quei messaggi non arrivavano: non c’erano riproduzioni di opere d’autore, al più qualche immagine di santi o di madonne, e nessuno di noi ha mai visitato un museo almeno sin dopo i vent’anni. Anche i libri e i sussidiari scolastici erano illustrati da disegni, purtroppo di autori che non sarebbero stati in grado di disegnare un fumetto. La storia dell’Arte l’ho incontrata poi, al liceo, dopo i quindici anni, quando ormai mi ero autoeducato esteticamente. Mi ero abituato presto a cogliere le differenze di segno dei diversi disegnatori o degli illustratori dei libri d’avventura, ad apprezzare o meno certe caratteristiche (per me la cartina di tornasole tra il buono e il mediocre era la rappresentazione dei cavalli, oppure quella degli scenari naturali), a capire che un tratto sbrigativo era congeniale alle storie di pura azione, mentre una tecnica più elaborata mi induceva a riflettere maggiormente, a non inseguire solo lo sviluppo serrato della vicenda.

Da allora sono rimasto seduto sulla sponda del fiume, e ho visto mano a mano passare le spoglie delle avanguardie più rivoluzionarie, arte povera, body art, minimalismo, arte mimetico-visuale, concettualismo, transavanguardia, ecc… Di tutte queste cose non ho il minimo ricordo, sono scivolate via senza lasciare traccia, rivelando la loro natura di espedienti certificati da una critica mercenaria per lo spaccio del nulla in un mercato drogato. Ultimamente ho assistito alla riesumazione della pittura figurativa, celebrata dagli stessi critici ruffiani come la novità del terzo millennio, anziché come la resa a un ruolo che era stato ovvio per millenni. Perché in effetti di una resa si tratta, non di un ritorno: credo che nemmeno di queste immagini rimarrà traccia. Dovrei provare una maligna soddisfazione, e invece ho capito che prima ancora di quello del fumetto era già venuto meno il ruolo dell’arte. L’uno e l’altra sono diventati cose diverse, e mentre il fumetto ne ha preso atto e ha già cambiato nome, per l’arte dovremmo cominciare ad inventarci una o più denominazioni sostitutive. Ma non è un problema mio: ci penseranno (?!) le generazioni future.

Quanto a me, se ogni tanto vorrò risentirne il gusto, anziché intrupparmi in quelle mostre-evento che ammanniscono sempre gli stessi piatti, come alle sagre paesane, e in confezioni predigerite, potrò sempre rifugiarmi nell’altra stanza, spostare un po’ di ingombri e tornare a stupirmi piacevolmente davanti a una tavola di Franco Caprioli.

P.S. In tutta questa tirata viene citato solo una volta, e di sfuggita, Tex, che pure è stato uno dei pilastri della mia educazione, In effetti le raccolte di Tex (non gli originali, quelli li ha fatti suoi mio figlio, assieme ai Ken Parker) sono al Capanno, perché qui avrebbero occupato troppo spazio. Ma c’è anche il fatto che Tex è stato sì importante sì nella mia formazione, ma a livello più epidermico, nel senso che ne ho appreso e mutuato, nel mio piccolo, certi atteggiamenti, un decisionismo a volte sin troppo sbrigativo, una primitiva e solida distinzione tra il bene e il male, senza sfumature; ma non mi ha certo insegnato a riflettere. Ha costituito un modello, inarrivabile come Achille, dell’azione, non del pensiero. E non essendo lui mai invecchiato in settantacinque anni, ci siamo persi di vista. Non so quanto oggi possa ancora parlare ai giovani, credo molto poco, e penso non abbia più granché da dire nemmeno agli altri. Eppure è l’unico eroe di carta della mia generazione (siamo nati lo stesso anno, ma lui è uscito già armato come Pallade Atena, e già a cavallo) che sia sopravvissuto. Probabilmente sopravviverà anche a me. Qualche motivo ci sarà. Forse davvero è cresciuto senza invecchiare, al contrario di noi che tendiamo a invecchiare senza crescere.

P.S. In tutta questa tirata viene citato solo una volta, e di sfuggita, Tex, che pure è stato uno dei pilastri della mia educazione, In effetti le raccolte di Tex (non gli originali, quelli li ha fatti suoi mio figlio, assieme ai Ken Parker) sono al Capanno, perché qui avrebbero occupato troppo spazio. Ma c’è anche il fatto che Tex è stato sì importante sì nella mia formazione, ma a livello più epidermico, nel senso che ne ho appreso e mutuato, nel mio piccolo, certi atteggiamenti, un decisionismo a volte sin troppo sbrigativo, una primitiva e solida distinzione tra il bene e il male, senza sfumature; ma non mi ha certo insegnato a riflettere. Ha costituito un modello, inarrivabile come Achille, dell’azione, non del pensiero. E non essendo lui mai invecchiato in settantacinque anni, ci siamo persi di vista. Non so quanto oggi possa ancora parlare ai giovani, credo molto poco, e penso non abbia più granché da dire nemmeno agli altri. Eppure è l’unico eroe di carta della mia generazione (siamo nati lo stesso anno, ma lui è uscito già armato come Pallade Atena, e già a cavallo) che sia sopravvissuto. Probabilmente sopravviverà anche a me. Qualche motivo ci sarà. Forse davvero è cresciuto senza invecchiare, al contrario di noi che tendiamo a invecchiare senza crescere.

Dovrei andare a rileggermi anche lui.

[1]Mi riferisco a Elisa nella stanza delle meraviglie; Ritorno alla stanza delle meraviglie; Che belle figure; Cocco Bill contro i trafficanti di utopie; Il pellegrinaggio a Lucca; Incursioni nell’immaginario; Provaci ancora, Wile!

Le immagini di questo articolo sono tratte da Il Vittorioso, dalle storie disegnate da Franco Caprioli Una strana avventura, Il segreto del pugnale e L’elefante sacro.